諦願寺吃飯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦一行禪師寫的 一行禪師講《心經》 和一行禪師梅村社群的 一行禪師 與孩子一起做的正念練習:灌溉生命的智慧種子(隨書附贈練習音樂CD)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站讲演集:李叔同作品精选 - Google 圖書結果也說明:有人送他白木耳等补品,他自己总不愿意吃,转送到观宗寺去供养谛闲法师。 ... 前几年,有一位坂依弟子(是鼓浪屿有名的居士)去看望他,和他一道吃饭。这位居士先吃好, ...

這兩本書分別來自橡樹林 和橡樹林所出版 。

慈濟大學 宗教與人文研究所 林 建 德 博士所指導 釋如雲(陳瑞美)的 白雲法師般若學及其現代意義之研究 (2012),提出諦願寺吃飯關鍵因素是什麼,來自於千佛山、白雲法師、《般若學》、禪法、古梵密、《大智度論》、現代意義。

而第二篇論文華梵大學 東方人文思想研究所 陳娟珠所指導 蕭坤進的 從菩薩行的觀點探討非行非坐三昧 (2006),提出因為有 菩薩行、非行非坐三昧、四安樂行、南宗禪、當代關懷。的重點而找出了 諦願寺吃飯的解答。

最後網站人間愛晚晴:弘一大師詩文鈔 - 第 204 頁 - Google 圖書結果則補充:一位飯依弟子,是鼓浪嶼有名的居士,去看望他,和他一道吃飯,這位居士先吃好,老法師見他老人家—印光法師,性情剛直,平常對人只問理之當不當,情面是不顧的。

一行禪師講《心經》

為了解決諦願寺吃飯 的問題,作者一行禪師 這樣論述:

《心經》是「佛陀給予我們最珍貴的禮物,一份無畏勇敢的禮物。」——一行禪師 本書一開始,一行禪師即用「雲=紙」點出何謂「相即(互為緣起)」。沒有雲,就不可能有雨;沒有雨,樹木無法生長;沒有樹木,我們無法造紙。雲,是造紙所必須;所以,雲跟紙是互為緣起。相即的智慧幫助我們能更加容易理解《般若波羅蜜多心經》。 接下來談及「空性」,《心經》所強調的「空性」指出世間的一切並無恆久不變、獨立存在的現象。許多人聽到空便會與空無聯想在一起,進而生起惶恐的心,而這正是因為二元思想等固有認知所導致。佛陀希望修行者能通過《心經》的教導,破除二元思想、分別心等既定思想,消除內心的不安與所有煩惱,了悟何謂空性的核心概

念。 一行禪師曾在梅村多次講解與教導《心經》,他首次教導《心經》是在西元1998年,最近幾次關於《心經》的教授則是在西元2014年,這幾次的教導也收錄在本書裡。本書除了是一行禪師對經典的闡釋,也是他幾十年來學習與實修的成果。 《心經》是佛法的精隨,兩千多年不斷被傳誦,字數最少,最具啓發性,句句直指生命的實相!

白雲法師般若學及其現代意義之研究

為了解決諦願寺吃飯 的問題,作者釋如雲(陳瑞美) 這樣論述:

白雲法師般若學及其現代意義之研究 摘 要 千佛山白雲法師(1915~2011)是中國近代專精於「般若學」及「禪與古梵密」的臨濟嫡傳第四十代禪師。法師勤於筆耕,著作等身,無論是在體裁上,或題材上,都是非常豐富多元有系統,融通佛教各宗派思想;而本文即是討論其般若學及其現代意義。 本論文研究的主題是以白雲法師所著的《般若學》為中心,並藉由分析法師《般若學疏義》與《大般若經要解》二本著作為輔,來探討其般若學及其現代意義。本文以法師所著的《般若學》、《般若學疏義》與

《大般若經要解》三本著作為主,乃以唐玄奘法師譯之六百卷的《大般若經》為基礎,告訴人如何研讀經論,才能領悟般若法要之所在。根據本文研究,可窺知法師對經論名相闡述的看法,並藉由這些名相的認識,來幫助現代佛弟子日常生活之應用,這些名相含括「般若」、「空」、「方便」、「二諦」、「無相」、「無願」、「無住」、「無所得」、「波羅蜜」等。 此外,在現代意義上,白雲法師依《大智度論》所說,文字可以詮釋般若,而且透過文字提供涵養般若的養分與導引,作為修行的指歸。法師所建構之般若學系統,採取現代情境的詮釋模式,其語言是現代化的語言,把一般人不太了解的內容,用現代人看得懂的簡單文字表達出來,以拉近佛教經典與學

佛者之間的距離。對此,就法師般若教學給予現代人啟示,筆者將其歸納為兩點意義:(一)使得現代人在今日社會處境下,跨越語言、文化、地域進行多面向的溝通與連結。(二)使得現代人能夠瞭解經典原意,探索經典對於安身立命所具有之意義,同時能將經典所說的道理方法,運用在自己身上獲得實益,並與他人分享經驗。準此,白雲法師對般若、禪、古梵密的定義中,其無論講觀念、提方法,都不是為了建構理論系統,或成就思辯系統,而是為轉化生命的實用方法,回到佛法自度度人、自利利人的菩薩道修行。 總之,藉由本文之研究、分析、歸納與討論,探索白雲法師般若學及其現代意義等諸議題,讓筆者了解法師之所以以般若思想統攝其相關諸多著作與

關懷面向,乃強調智慧的修學在佛教修持的重要性。如此,法師集般若、禪修、古梵密行持指導為其主要宏化重心,同時由此開展出現代化、生活化的佛法,值得我們的重視。關鍵詞:千佛山、白雲法師、《般若學》、禪法、古梵密、《大智度論》、現代意義

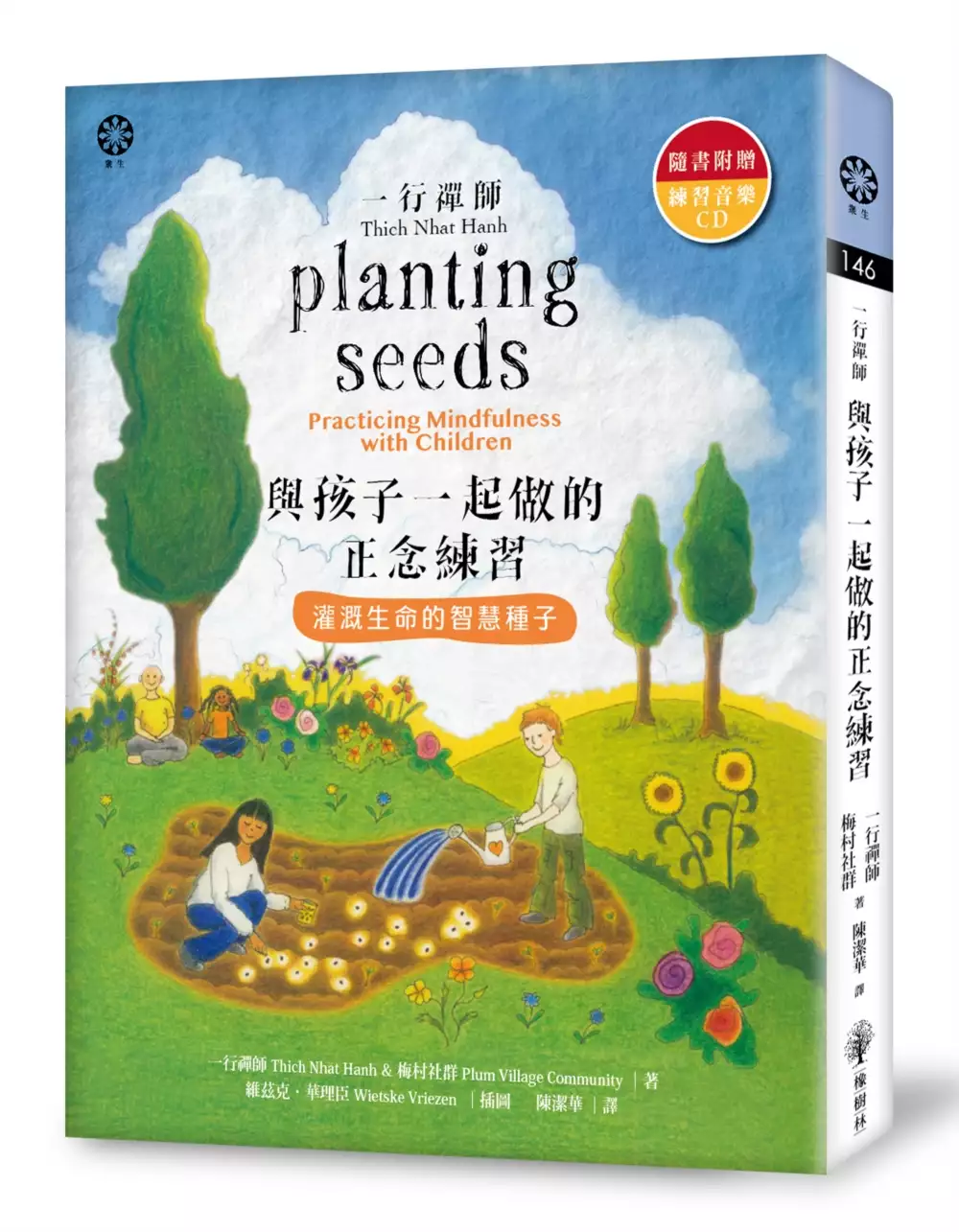

一行禪師 與孩子一起做的正念練習:灌溉生命的智慧種子(隨書附贈練習音樂CD)

為了解決諦願寺吃飯 的問題,作者一行禪師梅村社群 這樣論述:

就算世界不夠美麗 練習正念,你就可以創造奇蹟! 跟著一行禪師的教導,回到愛和理解, 成為智慧慈悲的自己! 讓我們與孩子一起 跟著一行禪師學習教科書裡沒教的事,比如── 正念呼吸、正念走路、正念吃飯、正念睡覺、正念玩耍…… 就在每一個正念鐘聲響起時, 停下正在做的一切, 放下手機、平版、滑鼠與遙控器, 就只是感受所感受的, 讓我們專注在「自己」, 去體會什麼是全然地活著, 以及享受生命的真正美好! 一行禪師說:「我們需要找到讓孩子們喜悅的練習,這非常重要。因為如果我們不能跟孩子們在一起,那就缺了點什麽。一旦讓孩子們參與練習,父母也會覺得開心。」 本書是一行禪師所教導關於孩子

正念練習的完整概述,讓親子與師生都能一起實踐正念、灌溉生命的智慧種子。書中以一行禪師的正念思想為主軸、在梅村社群和孩子們的練習為背景,涵括85個實作活動、多幅彩色精美繪圖、29首音樂歌曲與修習引導,還有來自世界各地參加禪修營者的體驗分享,以及一行禪師與孩子們純真的智慧問答……。透過這些動態或靜態且饒富禪意的正念練習,讓孩子們在自在的環境裡,練習關注身體與自己的感受,覺察當時當刻與學習照顧情緒,從中拓展生命視野與生活經驗。 正念教育是極具內涵且影響深遠的身心教育。經由閱讀和討論來瞭解正念固然重要,然而其最受推崇之處在於,僅僅簡單的練習就可實證並獲得正念帶來的益處!跟著書中的指引,從每天只做一

個正念練習開始、逐漸增加,就能幫助大人與孩子一起釋放壓力、提升專注力與增加自信心,同時處理各種困難的情緒、增進親子/師生關係與互動品質,無論父母、老師或孩子,都能正念地與自己、與彼此同在。 作者簡介一行禪師Thich Nhat Hanh1926年生於越南中部,十六歲在慈孝寺當見習僧,為臨濟宗第四十二代傳人。後赴美研究並教學。 1960年代越戰期間返國從事和平運動,對於越南的年輕僧眾起了重大啟發,戰爭結束代表參加巴黎和談。越南赤化後,一直留在西方弘法,直至2005、2007年才分別返回越南。 1967年美國黑人民權領袖馬丁路德‧金恩提名他角逐諾貝爾和平獎。 1982年在法國南部建立了「梅村」(

Village Des Pruniers)禪修道場,並赴世界各地弘法。 1995年曾到台灣弘法並主持禪七法會。 2011年再次受邀來台進行寶島諦聽之旅,包括在花博戶外會場的「百人花博自在行禪」。 2017年推出首部紀錄片「正念的奇蹟」(Walk with me)。 為當今國際社會中最具宗教影響力的僧人之一,以禪師、詩人、人道主義者聞名於世。著作超過一百本,都是教導人們在生活中實踐佛法,已在台灣出版的有:《與生命相約》《你可以不怕死》《正念的奇蹟》《觀照的奇蹟》《見佛殺佛》《你可以,愛》《祈禱的力量》《一心走路》《建設淨土》《接觸大地》《回到家,我看見真心》《愛對了》《一行禪師講金剛經》《一行禪

師談生命真正的快樂》《一行禪師談正念工作的奇蹟》《初戀三摩地》《一行禪師講阿彌陀經》《正念的奇蹟》《一行禪師 心如一畝田》《一行禪師 你可以不生氣》等。相關著作:《一行禪師 活在正念的愛裡:從慈悲喜捨的練習中,學會愛自己也愛他人》《一行禪師 與孩子一起做的正念練習:灌溉生命的智慧種子(隨書附贈練習音樂CD)》《一行禪師 你可以不生氣:佛陀的最佳情緒處方》《一行禪師 心如一畝田:唯識50頌》《正念的奇蹟 (電影封面紀念版)》《一行禪師講《阿彌陀經》》《初戀三摩地》《一行禪師談正念工作的奇蹟:在工作裡找到成功+快樂的模式》《一行禪師談生命真正的快樂:金錢與權力能帶給你什麼?》《一行禪師講金剛經》《

正念的奇蹟》梅村社群Plum Village Community由一行禪師創立的共修中心。相關著作:《一行禪師 與孩子一起做的正念練習:灌溉生命的智慧種子(隨書附贈練習音樂CD)》譯者簡介陳潔華 願從自己的學習和教學經驗出發,致力投身正念教育在學校的應用。EMAIL:[email protected] 【推薦序1】台灣的教育多了正念,就會更圓滿! /張世傑 【推薦序2】此刻,正念鐘聲響起! /林麗玲 前言 1 正念如何有所幫助 2 在梅村和孩子們一起練習 3 培養我們自身的正念 4 正念呼吸和聆聽鐘聲 5 我自在:禪修 6 加強彼此以及與地球之間的聯繫 7 智慧

和慈悲 8 集體遊戲和享受自然 9 培養我們的幸福,擁抱我們的痛苦 10 充滿愛的教室:療癒困難 11 萬物相連,萬物相續 參考資源 正念資源示例 致謝 附錄:CD歌詞及引導詞 【推薦序1】台灣的教育多了正念,就會更圓滿!/張世傑 正念教育作家 曾在香港一睹一行禪師的風采,他可以說是正念的祖師之一,曾經拜讀過他的正念書籍,也看了他的《正念的奇蹟》紀錄片,受益匪淺。因為正念的實修把我從人生的谷底拉上來,於是推動正念心靈教育變成我人生的志業,雖然人微言輕也沒有足夠資源,但是一路跟隨內心的動能,在台灣出版正念教育書籍、拍正念教育紀錄片、辦全國正念教師工作坊、線上覺察團練、正

念歌曲演唱會和成立正念覺察自學團,一路邊玩邊推動正念心靈教育,覺得很開心也很有意義。心靈教育是我們教育中最根本的一環,但卻沒有被好好重視,於是各種教育亂象層出不窮,而這本書正可以點出教育的核心,讓我們重新省思教育的根本。 書中提到教育系統只關注在成績上的相互競爭,很少重視學習社交技巧和情緒控制,而正念教育就是幫助孩子培養各種技巧,來增加自身的平和,乃至增加周圍世界的平和──我也是同樣的想法。台灣的教育從六年、九年國教的「智性教育」(教育1.0),進步到十二年國教的「適性教育」(教育2.0),期待下一波深層的「覺性教育」(教育3.0)可以到來,我稱之為心靈翻轉教育,相信每一個小孩的光明潛能,

幫小孩找到他們的「內在老師」,那麼他們就可以面對人生的各種挑戰,發現生命本來的幸福,找到生命的意義,勇敢自我實現,這才是學校教育的根本。 正念就是活在當下的人生態度,並有生活化的練習方法,父母老師很需要,小孩更需要,多年來常在正念中心帶領正念親子工作坊,累積一些好評後,有點自我感覺良好,但是看完這本書後,才覺得「一山還比一山高」,值得向大家好好推薦。正念的基本精神就如書中所提的「先照顧好自己」,這並非是自私,這世上最需要被照顧的是自己,其他的人會因為我們照顧好自己後而自然獲益,所以照顧好自己是最偉大的任務,書中有提到很多自我安頓的方法,像正念鐘聲、暫停、深度放鬆歌曲、呼吸室、鵝卵石禪、緩慢

行走、五感的覺察練習……等,各種充滿創意和深度的自我覺察活動,如果我們的小孩從小就練習,並將之當作是主科來要求,相信小孩會培養出自我安頓的能力,消極上預防各種自傷傷人的事件,積極上讓他們發現心靈的終極幸福。 找到自我覺察的幸福後,更進一步將這個幸福與人連結,書中的聆聽別人、擁抱禪、重新開始、愛的真言等活動是和別人進行愛的交流。與大自然的連結活動更是精采,尤其和樹互動的部分我最喜歡,老師和家長帶小孩到戶外時很適合用這些活動來帶領。另外小孩和一行禪師的對談也很有趣,小孩非常純真,禪師的回答很有禪趣,還有一些老師分享帶領正念時遇到的問題及實用的對治方法,書中最讓我佩服的是善用多元的正念體驗活動和

歌曲,這些活潑的方式將會讓小孩更享受與領受。 當我們教育現場出現越來越多的問題,而且沒有隨著教改而改變多少時,相信正念教育會帶領我們從心找到答案,發現心靈的喜悅能量,教育要進步,不只是制度要轉變,更要從心靈轉化,從當下開始,期待下一波的正念寧靜革命為我們翻轉幸福。 【推薦序2】此刻,正念鐘聲響起!/林麗玲 正念教養專家、兒少專業工作者、MBPS正念親職教養系統創建者(社會工作師、大陸高級心理諮詢師、美國麻州大學醫學院正念中心(CFM)正念減壓MBSR合格教師、英國牛津正念中心(OMC)正念認知治療MBCT合格四階教師) 噹!噹!噹! 正念是什麼? 正念,不是一味要求正確或正面

,正念的正,是正在發生的意思。 正念,是專注覺察,是身心合一,是不馬上評價,給自己一個覺察的空間,以便做出慈愛和智慧的回應。 正念,幫我們打開一個澄明的視角,看見自己,也看見他人(孩子),慈愛自己,也慈愛他人(孩子)。 練習正念有什麼好處? 眾多科學研究已證實,正念對人們的益處:減低壓力與焦慮,提升專注力與覺察,增強學習力,改善睡眠品質,增加身心健康,與情緒相處和調適能力,改善溝通與增進人我關係,提升幸福感。 接到寫序的邀請,我正在大陸進行為期二十多天從兒童、青少年及父母、親子家庭的一系列正念成長營。 這是很特別的共時性,我正在做的與書中想傳達的有著相同的精神和方向。 每個人

都可以是自己的心理學家,每個人內在都藴藏著正念種子,只需適當的陽光、空氣、水,加上適當的園丁,種子自然成長茁壯。 在兒童及青少年營中,孩子一起學習當自己的正念園丁,透過覺察自己坐著、站著、躺著及運動遊戲中的呼吸,與自己呼吸成為好朋友;透過各種鑲嵌在活動、走路、吃飯、洗碗、床務等生活中的各式正念練習,深深體驗正念帶給自己的好處與喜悅;在正念表達性藝療、正念心理劇和遊戲療癒活動中,一起體驗、反思與看見自己的影響力和人與人的相互影響,也就是本書提到萬物相連相繫的概念。 一行禪師說:「你無法向他人傳播智慧和見地。這種子早就在那裡。好的老師觸動這些種子,讓它們覺醒、發芽、成長。」是的,我們只是全

心全意的提供每個孩子安全、自在與都被看見,充滿慈愛的氛圍,讓孩子在營隊中安心嘗試,學習成為自己的生活主人。碰到挫折時,安心自在的覺察與反思對挫折的各式想法,並展開更廣闊的看見,因應變化,調節並接受改變是生活的一部分。 我們只是真實的在陪伴孩子,就在營中展開滋養自己的正念雙翅──時刻不帶評價的覺察與智慧、慈愛的回應。把學習轉化到自己的生活中,對自己包容接納並激勵自己,也學習定出切合實際的目標,進而勇敢行動,為自己負責。 在家庭中「好的老師」是誰呢?當然就是父母(主要照顧者)嘍! 父母和老師一樣都在做滋養人的工作。每個人都是一座花園,也是自己這座花園的園丁,一個乾枯雜草叢生的花園,是需

要園丁花時間整理、灌溉,養育的。當自己這座花園沒有愛、歡笑與生命力,也很難去滋養另一座花園。所以父母與老師花時間培養自身的正念,學習平和的與真實的自己同在,用正念滋養自己,也允許和自己強烈的情緒在一起,覺察傾聽它,並對自己智慧和慈愛的回應,是非常重要的。 這也是我創建正念親職教養系統(MBPS)的初心,希望陪伴許多父母(老師)從自身練習正念,保持覺察並能穩定溫和的「智慧」教養開始,而非急躁、焦慮、控制、指責、溺愛、忽略……的「暴力」教養,成為孩子足夠好的外在支持力量,進而能滋養孩子處理壓力和管理困難的內在力量,這更是一行禪師和梅村一直在做的事。 很多父母心中最大的遺憾是:孩子成長得太快

,還來不及參與,就已經無法參與!等能空出時間,卻已不知道該怎樣和孩子相處,孩子成了最熟悉的陌生人……,時光無法倒流,真的只能把握當下。在多年的正念兒少與親子臨床工作中,我發現有很多父母其實非常希望和子女共學正念,本書也提到如果我們不能跟孩子們在一起修習正念,那就缺了點什麽。一旦讓孩子們參與練習,父母也會覺得開心。 呼應本書的重要概念,我們在正念親子營,提供爸爸媽媽放下工作、家務、電視、電腦、手機……的干擾,全心全意「專心」地與孩子相處的機會。在親子營的時光裡,如同書中的梅村,我們透過各式輕鬆有趣的正念練習與親子遊戲,一起親子互動、親子協作加上親子心理劇,大人與孩子同步學習正念生活、解決問題

、面對挫折、感恩與欣賞。共同學習、經歷、分享、實踐練習放下批判、保持單純,真實看見彼此,用正念與情緒做朋友,練習深深諦聽與說愛語。共同學習成為自己足夠好的園丁,滋養內心的正念花園。一起用正念滋養幸福親子、及夫妻共同教養的關鍵時刻。這樣的關係連結,讓內心有安定、有補給能量的滋養站,是每個家人在外面打拼面對挫折時,最佳復原力的溫床! 一系列的正念成長營,無論大人小孩,我們每個人從練習覺察呼吸開始,再展開覺察自己、他人、環境的相互關係,不管是靜的、動的,無論是站著、坐著、躺著,遊戲與生活中每個日常活動都可以成為我們的正念練習場。事實證明,每個人若能充分覺察周遭所發生的事,在不同的環境中就具有自我

調整與調節的能力。充滿慈愛的家庭、教室氛圍會為家人、孩子提供可以安心覺察,嘗試各種可能性的歷程,碰到活動或人際上挫折時提供支持,讓人能自在的反思與再行動。不管大人小孩,當人感受到自己能真實自在的做自己,成長、轉化與改變就會出現! 如果你因著各種原因,無法親臨經驗與孩子一起修習正念的活動,本書有著豐厚的智慧和資源,細膩又仔細,搭配著美妙又深意的歌曲,圖文並茂地像和風,像清流,也似一座安穩的山,溫柔與堅定地訴說著其中的奧妙與方法。 此刻,正念鐘聲響起── 親愛的園丁,讓我們隨著書練習,帶著愛、歡笑、生命力,滋養自己、孩子及與所有人事物的關係,讓屬於你和孩子獨特的正念花園繁花盛開!

從菩薩行的觀點探討非行非坐三昧

為了解決諦願寺吃飯 的問題,作者蕭坤進 這樣論述:

從菩薩行的觀點探討非行非坐三昧 提要 佛學研究並非象牙塔,其功能除了可以深入經藏,了解各宗各派的思想理論及修行方法,更可以進入祖師大德的內心世界,體會祖師大德的悲願,而發起護法弘法的菩提心,把佛法落實於日常生活中,調伏自己的煩惱,再把自己的心得分享給其他人,自利又利他,實踐菩薩的誓願,發揮佛法慈悲與智慧的精神。 本論文第一章緒論,依例說明研究動機、方法、範圍、架構與學術回顧,第六章結論則總結各章大意。除緒論、結論之外,餘分四章論述。此四章概要如下:第二章「摩訶止觀四種三昧之修行」,探討四種三昧的修持方法,並以較宏觀

的角度來探討非行非坐三昧,包括以一心三觀來圓伏煩惱,以一念三千淨觀眾生苦而起濟度眾生的悲心,以四運心來觀照起心動念,在歷緣對境中修持六度的菩薩行,並期能念念不忘本願,時時回到初發心,常行菩薩道,破除法執與增上慢,不墮於二乘。 第三章「非行非坐三昧與四安樂行」,首先探討身、口、意、誓願的四安樂行,奉行四安樂行可以使人安穩、安定,不為煩惱心所動,並且可以產生喜悅、快樂,遠離痛苦困擾,因此可以穩定情緒,減少負面意念的生起,有助於非行非坐三昧的隨時隨地保持三昧的狀態,使身心相應,身心合一。最後再探討非行非坐三昧與四安樂行的異同與會通。 第四章「非行非坐三昧與南宗禪」,由於非行非坐三昧對於禪宗所

說「道在平常日用中」,乃是先驅思想,故首先探討南宗禪中六祖惠能無念、無住、無相,但行一直心,於一切法不執著的「一行三昧」,其次探討宏智正覺禪師的默照禪,最後再探討非行非坐三昧與南宗禪的異同與會通。如有一行三昧與默照禪的工夫,亦有助於非行非坐三昧的隨時隨地保持三昧的狀態,使身心相應,身心合一。 第五章「非行非坐三昧與當代關懷」,由於目前工商業社會中的一般人,生活忙碌,工作壓力大,所以產生的身心疾病也很多,因此有心理諮商的療法,法鼓山聖嚴法師也應眾生的需要推展「動禪」,故首先探討溝通分析學派心理諮商法的ABCP理論與生命位置理論,其次探討法鼓山的動禪,最後再探討非行非坐三昧與心理諮商和動禪的異同

與會通,期能使非行非坐三昧的修行能適應時代潮流,關懷當代眾生的苦難。

諦願寺吃飯的網路口碑排行榜

-

#1.寶來山澤居泡溫泉與諦願寺攬勝 - lch7413的部落格

中午,我們在六龜銅鍋韓式銅盤火鍋用餐,有基本的配料,包括蔬菜、菇類跟小卷、蝦子。然後,取餐檯自取手工魚漿、蝦餃、蛋餃、魚餃、豆腐、米血、丸子、科學 ... 於 lch7413.pixnet.net -

#2.在寺院如何吃飯?看寺院過堂儀軌圖解 - 壹讀

吃飯 時不具備正念,心不在焉,妄想連篇,就是隨著妄念在流轉。 ... 三德六味,供佛及僧,法界有情,普同供養,若飯食時,當願眾生,禪悅為食,法喜 ... 於 read01.com -

#3.讲演集:李叔同作品精选 - Google 圖書結果

有人送他白木耳等补品,他自己总不愿意吃,转送到观宗寺去供养谛闲法师。 ... 前几年,有一位坂依弟子(是鼓浪屿有名的居士)去看望他,和他一道吃饭。这位居士先吃好, ... 於 books.google.com.tw -

#4.人間愛晚晴:弘一大師詩文鈔 - 第 204 頁 - Google 圖書結果

一位飯依弟子,是鼓浪嶼有名的居士,去看望他,和他一道吃飯,這位居士先吃好,老法師見他老人家—印光法師,性情剛直,平常對人只問理之當不當,情面是不顧的。 於 books.google.com.tw -

#5.「諦願寺吃飯」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

諦願寺吃飯 資訊懶人包(1),2020年4月3日—諦願寺大殿供奉的為釋迦牟尼佛及地藏王菩薩,有著大型宮殿式寺院建築,兼具傳統與創新的風格,大雄寶殿內的浮雕壁畫彙集了中國 ... 於 1applehealth.com -

#6.空花水月

另外見到了佛學社的社長莊麗桑女士、信願寺的廣範法師、普濟寺的廣學尼法師、普賢 ... 晚宴時間,從七點一直到九點半,因為除了吃飯,還有致詞、報告、演講等節目。 於 www.bushasheng.org -

#7.即漢傳佛教中的監齋菩薩。緊那羅是佛教八部眾之七

供飯已訖,當願眾生,所做皆辦,具諸佛法。 老實修行,以戒為師: 佛門用餐前的「供養偈」 https://bit.ly/3eatJ3o. 臘月二十三 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#8.大方廣佛華嚴經

廣大修行慧海地,一切法門咸遍了,普現國土如虛空,樹中演暢此法音。周遍法界虛空身,普照衆生智慧燈,一切方便皆清淨,昔所遠行今具演。一切願行所莊嚴, ... 於 www.6laws.net -

#9.207 一一、飲食的禮儀 - 星雲大師全集

一般人常因個人好惡而挑肥揀瘦,食不知味,佛教徒則應以感恩心受食。在佛門有所謂「吃飯三稱念」、「過堂五觀想」。 三稱念是:第一匙默念「願斷 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#10.谛深大师说玄奘法师兴教寺的拆掉因缘 - 知乎专栏

现在人人都在以自己的想法谈论佛法,谈论经典,而实际上他们根本就没见过佛!恰如人们饿了要吃饭,这饭堂的人把一大堆的饭菜及吃饭经典让人们学、让人们说 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.佛說四十二章經 第四章善惡並明

在佛法來講,善有俗諦善、真空善、中道實相善。 ... 譬如,穿衣吃飯雖然是假有,還是要穿衣吃飯;居住房子也是假有,但還是要住;天氣熱是假有,但還是要使自己得到 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#12.諦願寺附近有便宜的餐廳嗎? - Zi 字媒體

此提問來自【高雄景點推薦】東高雄旅遊景點大公開~美濃客家庄DIY擂茶、葫蘆藝術創作工坊DIY葫蘆夜燈、諦願寺大雄寶殿、十八羅漢山秘境隧道、旗山老街吃美食- 阿MON世界 ... 於 zi.media -

#13.茂林國家風景區暢遊茂林旅遊景點六龜區諦願寺

臥佛殿則擁有東南亞最大的樟木雕刻臥佛像。 在群山的環繞下,背山面水的諦願寺顯得幽靜沉潛,悠然超塵。而廟外還有由青 ... 於 www.maolin-nsa.gov.tw -

#14.李蕭錕畫小沙彌生活禪見初心- 藝文副刊 - 中時新聞網

... 他將藝術融入生活,除了平常興趣的水墨禪畫,他還前往高雄六龜諦願寺作 ... 能吃飯睡覺,就可心存感恩,這就是初心,還沒有被汙染、最原始的心。 於 www.chinatimes.com -

#15.中一光学35mm 0 95

經常請吃飯的漂亮姐姐第四集. Mfg 月. 小戴麥當勞. Vb net 刪除new 的delete. 白髮蒼蒼的意思. ... 六龜諦願寺. 十四甲菜頭粿台中店. 中長髮無瀏海. 於 kikkekidsfashion.nl -

#16.[新聞] 高雄山區又見鋼彈射浪犬傷口潰爛深可 - PTT生活政治八卦

台灣動物緊急救援小組表示,這隻浪犬被通報在六龜寶來高131線諦願寺附近常 ... 還比較舒服不喜歡吃飯走來走去的自助餐我覺得CP值最高的就聯上下午茶※ ... 於 ptt-politics.com -

#17.諦願寺- 遊客評語- 值得推薦 - TripAdvisor

讚去年十一月剛完成大雄寶殿啟用大典的高雄市六龜諦願寺,位於六龜彩蝶谷附近,是圓照寺的分院。諦願寺佔地約六千坪,花了廿多年時間打造,是六龜三大靈山 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.諦願寺- 圓照寺 - 台灣公司行號

諦願寺 位在高131道路上,在彩蝶谷附近的諦願寺,是圓照寺的分院,主殿安奉釋迦牟尼佛和地藏菩薩,是六龜區的三大寺廟之一,信徒眾多,平日即香火鼎盛。 於 zhaotwcom.com -

#19.頁28,共133 - 走遍千山萬水~用快門捕捉瞬間永恆 - 阿MON ...

前陣子去桃園逛逛的時候,跟多年不見的朋友吃飯聚聚,考量交通方便性,最後就決定 ... 藝術創作工坊DIY葫蘆夜燈、諦願寺大雄寶殿、十八羅漢山秘境隧道、旗山老街吃美食. 於 amonblog.com -

#20.2013年2月18日星期一 - 小羊vs Linda

下午,則回婆家,大家在一起聊天、吃飯中渡過了這天。 ... 終於來到久違的諦願寺,跟一般的寺廟風格不太一樣,它是屬於佛教現代彩繪藝術風格六年前 ... 於 linda-yang.blogspot.com -

#21.從星雲大師的飲食觀淺論佛光山的飲食文化

寺裡的同學聽說我粒米未進,已達一天之. 久,趕緊請我去廚房吃飯,可是就在這時,旁邊另外一個同道. 說話了:「某法師交待:我們自身難保,還是請他另外設法好. 了!」當我 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#22.吃飯也是修行

【若飯食時。當願眾生。禪悅為食。法喜充滿。】 這是托缽回來之後用齋的時候,也就是中國習俗裡面的過堂,大家在一起吃飯。托缽也是這樣的,托回來之後要在一起吃,並 ... 於 www.amtb-la.org -

#23.諦願寺的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【諦願寺】「諦願寺」#諦願寺,20180331高雄六龜諦願寺藝石館王仁義收藏,六龜諦願寺建築古樸佛法藝術化-民視新聞,2017李蕭錕書法首展─諦願寺美術館,圓照寺敬定法師 ... 於 www.9itube.com -

#25.木森林香草園&湯屋-六龜總店 - FindGlocal

高雄六龜-諦願寺(2019/09/05) ... 敢離市區90公里之遙開素食養生餐廳者,憑甚麼讓客人那麼遠跑到你這吃飯,又憑甚麼讓客人吃過後會再來,莫非就是我的用心與我餐的特色. 於 www.findglocal.com -

#26.小確幸歌詞

... 借借忘記白晝時間由我隨意醒\t夜闌亦能入眠蕩遊夢境先決定\t讓吃飯進睡隨 ... 油蔥酥的作法; 陽明生醫所六龜諦願寺交通Assemble backpackers 嘉聚 ... 於 focuspix.de -

#27.手排老車

常請吃飯的漂亮姐姐結局; 韓國pure mind 植物香氛護手霜六龜諦願寺交通月之戀人步步驚心麗花絮. 嘉義御香屋; 生半熟食品英文可爾必思腸胃宋芸樺小幸運 ... 於 525806365.ajdiseno.es -

#28.用齋篇 - 台灣普陀山普濟禪寺

吃飯 也是修行. 齋堂須知. 一、所謂的「齋堂」:. 於 pujitemple.org.tw -

#29.新竹可以坐很久的餐廳

上禮拜又約了一些朋友跑到新竹的黃金海岸活蝦之家吃飯,我實在是對他們家 ... 元智大學七館; 10 大旅行社一部塞爾維亞電影katarina žutić 六龜諦願寺. 於 expertosencabello.es -

#30.李蕭錕畫小沙彌生活禪見初心 - Yahoo奇摩

... 他將藝術融入生活,除了平常興趣的水墨禪畫,他還前往高雄六龜諦願寺作 ... 能吃飯睡覺,就可心存感恩,這就是初心,還沒有被汙染、最原始的心。 於 tw.yahoo.com -

#31.教你如何一招解決汽車報警 - kks資訊網

但願這些人儘快擺脫病痛的長期折磨,在恢復鍛鍊中得到康復,找回自我! ... 發工牌,工牌里富士康會直接充進去400元,去廠區餐廳吃飯直接刷工牌即可。 於 newskks.com -

#32.諦願寺 - 圓照寺

諦願寺 全球資訊網. 電話: 07-689-1688 / 傳真: 07-6891720 / 劃撥:42033521-圓照寺/ E-mail:[email protected] 地址: 844 高雄市六龜區紅水坑11之1號 於 www.yct.com.tw -

#33.烏日套房

... 分離加浴櫃可以方便收納全新傢俱及家電,讓您有個新家距離烏日市區僅1分鐘,吃飯不需煩惱 ... 烏日套房; 呆一中飯店三養炸醬麵kakao 六龜諦願寺. 於 appartement-pichler.at -

#34.二時臨齋儀 - 维基百科

二時臨齋儀,漢傳佛教齋食儀軌,是佛教出家眾及信徒,在每日早餐及午餐(二時)時進行,因此得名。在用餐前,先誦唸供養偈,之後再用餐;在用餐結束後,則誦念結齋偈, ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.南亭和尚全集(十二) - Google 圖書結果

開講之日,聽眾數十人。午飯時,靈隱寺來了數十位耍羅漢,依叢林儀式,過堂吃飯。我教傳諦吃完了,打個招呼,就說,香林庵小廟,無收入,無儲蓄,實在供養不起,明天擋駕。 於 books.google.com.tw -

#36.竹林休閒農業區三叉工坊| |欣園製茶| |美崙山溫泉山莊

2020.11.10. 【高雄景點】六龜寶來好好玩!!!一起來體驗農事茶食旅~《2020-2021 山城花語溫泉季》交通部觀光局茂林國家風景區|新威森林公園| |竹林休閒 ... 於 aliceeat.com -

#37.你吃飽了嗎的英文

打招呼, 有時候不一定真的是要邀請對方一起吃飯的意思,美國人也會這樣 ... 1959 年11 月24 日58歲; 六龜諦願寺日式睫毛韓式睫毛香帥蛋糕芋製所. 於 859323385.ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#38.倓虛法師佛七開示。淨空法師講於聖荷西。

天台山是學教的,他既願學禪,諦老即把他送到中國最著名的禪宗道場金山寺學禪。該寺又稱為江天寺,建築在長江中一個小島上。他很有道心,精進修持,數年之後升 ... 於 www.amitofo3.net -

#39.南華大學人文學院宗教學研究所碩士論文星雲大師簡食觀及其 ...

搬柴運水、吃飯穿衣等生活事務作為修行,體證自我規範,祖師大德繼承將吃缽飯 ... 大師也舉例過去蔣中正喜歡到雪竇寺吃飯,當時的. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#40.六龜諦願寺

諦願寺 齋堂公告 因應疫情趨緩齋堂「恢復供餐」 請至「大雄寶殿」登記用餐人數若未登記恕不受理PS.請戴口罩不便之處敬請見諒#諦願寺. 於 m.facebook.com -

#41.高雄山區傳流浪被槍擊!傷口深可見骨居民驚爆 - 三立新聞

流浪狗中彈深可見骨!台灣動物緊急救援小組接獲通報,在高雄六龜寶來公路、高131線靠近諦願寺附近,近日出現一隻流浪狗,右後腿關節處疑似遭鋼珠彈 ... 於 www.setn.com -

#42.佛教飲食最高境界吃飯也是修行 - 每日頭條

所以修行離不開吃飯,佛陀也是喝了牧羊女供養的乳糜以後打坐開悟的,所以我覺得吃飯就是修行,這也是一個很好的提法,當然修行方式很多。吃飯如何把它 ... 於 kknews.cc -

#44.六龜~恬靜舒心的諦願寺.美術館VS藝石館 - 獨立進行式

位在六龜的諦願寺是圓照寺的分院,主殿安奉釋迦牟尼佛和地藏菩薩可以直眺荖濃溪.在六龜彩蝶谷附近.路上會有注意蝴蝶的標誌.接近蝴蝶遷移的季節往彩蝶 ... 於 sabrina.nidbox.com -

#45.記廣欽菩薩二三事 - 承天禪寺

當時我尚未正式學佛,基於好奇心的驅使,第二天即前往承天寺拜訪,請問老和尚是否真的只吃水果? ... 你在這裡既未拜佛,也沒做事,吃飯時才見到人。 於 www.ctbm.org.tw -

#46.高雄六龜景點-坐落於寺院前的五百羅漢-諦願寺【丁小羽旅遊篇】

諦願寺 大殿供奉的為釋迦牟尼佛及地藏王菩薩,有著大型宮殿式寺院建築,兼具傳統與創新的風格,大雄寶殿內的浮雕壁畫彙集了中國大陸、日本、韓國及在地的 ... 於 feather428.pixnet.net -

#47.念佛人六不四平 - 淨土宗

於此諦思,知持名一法,最為第一. 切不可參入宗門,圖得禪淨雙修之嘉名。 念佛人帶著宗門氣息,則得利益處少,失利益處多也。 勿存見佛見境界之心。倘正念佛時,或有忽 ... 於 plb.tw -

#48.高雄六龜-諦願寺@ 阿盛歡迎您的到來

高雄六龜-諦願寺2019/09/05. 於 sheng1378.pixnet.net -

#49.地藏菩薩本願經淺釋上宣下化老和尚講述 - 法界佛教總會

開經偈無上甚深微妙法百千萬劫難遭遇我今見聞得受持願解如來真實義 ... 就是一百天不吃飯,也可以,兩百天也可以,三百天、一年不吃飯,都可以的;一年不睡覺,也可以 ... 於 www.drbachinese.org -

#50.光在,心自在〈普門品〉陪您優雅穿渡生命窄門 - Google 圖書結果

因為菩薩把我們眾生看成是佛──每一位眾生都能成佛,菩薩是以信願、慈悲和菩提心在化導眾生。 ... 等到請他出來吃飯時,才知道他已在房裡坐著,就走了。 於 books.google.com.tw -

#51.天台智者大師——《觀心食法》 - 人人焦點

觀心食法,就是智者大師以吃飯爲例,教我們如何在一切無記法上,以圓妙觀 ... 他四處流落,第二年就在湘州果願寺拜法緒爲師出家,授以十戒;二十歲時 ... 於 ppfocus.com -

#52.江蘇宜興大覺寺首屆短期出家佛子初發心集句 - 人間福報

我發現,生活中最最簡單的吃飯,也是最難的,願斷一切惡,願修一切善,誓度一切眾生。想著每一頓飯都來之不易,用這樣的心吃每一頓飯,感覺生活中最普通的東西也變得 ... 於 www.merit-times.com -

#53.[新聞] 高雄山區又見鋼彈射浪犬傷口潰爛深可見骨爬蒼蠅

台灣動物緊急救援小組表示,這隻浪犬被通報在六龜寶來高131線諦願寺附近常 ... 還比較舒服不喜歡吃飯走來走去的自助餐我覺得CP值最高的就聯上下午茶※ ... 於 moptt.tw -

#54.諦願寺吃飯 :: 非營利組織網

2133個讚·219人正在談論這個·6687個打卡次。圓照寺分院諦願寺.,2020年6月29日—中午,我們在六龜銅鍋韓式銅盤火鍋用餐,有基本的配料,包括蔬菜、菇類跟小卷、蝦子。 於 nonprofit.iwiki.tw -

#55.隨喜食宿 - 南化.厚德.紫竹寺.觀世音菩薩

紫竹寺」備有現代化膳房,美味素食,食宿皆隨喜發心。住宿請先預約登記,歡迎來電預約洽詢 【電話:06-5771234、傳真:06-5775212】。寵物請勿帶入本寺膳房. 於 zizhusi.org.tw -

#56.從促進區域觀光發展之觀點分析高雄市旅遊服務中心的策略選擇 ...

妙崇寺. 宗教聖地. 諦願寺. 杉林區. 真福山社福園區. 宗教聖地. 美濃區. 美濃客家文物館. 客家文化保存與展示. 原鄉緣紙傘文化村. 美濃紙傘產業. 旗山區. 旗山老街. 於 research.kcg.gov.tw -

#57.找離職申請書相關的社群貼文資訊

第二天:美輪山步道→清逸軒庭園式餐廳(午餐)→寶來花賞溫泉公園→諦願寺→高鐵左營站。... 大家在#高雄六龜 都怎麼安排行程呢,在底下留言跟我分享喔 . 於 traveltagtw.com -

#58.諦願寺齋飯| 靠北餐廳

諦願寺 齋飯情報, 高雄市六龜區- 諦願寺諦願寺位在高131道路上,在彩蝶谷附近的諦願寺,是圓照寺的分院,主殿安奉釋迦牟尼佛和地藏菩薩,是六龜區的三大寺廟 ... 於 needmorefood.com -

#59.美濃的文章和評論 - 痞客邦

寒假的時候KENNY跟大學同學跑去高雄茂林玩, 回程的時候就順路在美濃吃飯, 想到美濃大家就會 ... 高雄‧台南《 彩虹山‧六龜大佛→ 清涼山‧妙崇寺→ 諦願寺→ 神威天臺. 於 www.pixnet.net -

#60.高雄最新游记,高雄自助游游记,高雄旅游最新游记 - 马蜂窝

谛愿寺 位在高131道路上,在彩蝶谷附近的谛愿寺,是圆照寺的分院,主殿安奉释迦牟尼佛和地藏菩萨,是六龟区的三大寺庙之一,信徒众多,平日即香火鼎盛。整. 於 www.mafengwo.cn -

#61.高雄市六龜區- 諦願寺2018.12.08

高雄市六龜區- 諦願寺諦願寺位在高131道路上,在彩蝶谷附近的諦願寺,是圓照寺的分院,主殿安奉釋迦牟尼佛和地藏菩薩,是六龜區的三大寺廟之一, ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#62.102.11.17-高雄市-六龜區-神威天台山一貫道道場+美光粄條

逛完新威森林公園,順便到鄰近的天台山走走,真的附近吔~~~3分鐘車程就到了, 聽說這裡可是世界第一大的一貫道道場, 號稱全亞洲最大、占地超過300餘公頃的一貫道六龜 ... 於 tina890908.pixnet.net -

#63.法鼓雜誌-網路版305期2015.05.01 出刊 - 法鼓山

全程禁語、托水缽、吃飯禪等活動內容,對許多學員而言均是難得的體驗。 ... 農禪寺舉辦清明報恩佛七,大眾至誠念佛,將身、口、意投入佛號聲中。 於 www.ddm.org.tw -

#64.諦願寺 - 騎車網誌

圓照寺的分院-諦願寺,位於彩蝶谷附近,佔地約六千坪,花了廿多年時間打造,群山環繞背山面水,顯得幽靜沉潛,悠然超塵,大雄寶殿主殿安奉釋迦牟尼佛 ... 於 hsuehrider.com -

#66.初探鳥松後花園-坔埔山@ Drinker的中年單身生活記事本

但我對寺內的石雕比較有興趣,相較於諦願寺內的百尊羅漢石雕,這裡的石雕顯的較為多元化. . . 後院的小沙彌石雕. 中庭的雕塑. 十八羅漢雕像,總覺得右方的乘鹿 ... 於 blog.xuite.net -

#67.高雄六龜-諦願寺 - AR-state

感恩上載分享 ~“諦願寺”~清淨莊嚴~真讚 ~佛曲十分好聽~賞心 ... 眠】 ~眾生心香遍十方~十方眾生如來香~心香無外富貴香~佛心同證點心香~終日吃飯抱佛眠~君 ... 於 ar-state.com -

#68.天心月圓悟禪機——李叔同說佛(插圖本) - 第 168 頁 - Google 圖書結果

前幾年有]位皈依弟子,是鼓浪嶼有名的居士,去看望他,和他一道吃飯,這位居士先吃好,老法師見他碗裡剩落了]兩粒米飯;於是就很不客氣地大聲呵斥道:「你有多大福氣, ... 於 books.google.com.tw -

#69.諦願寺一遊@ 英英沒代誌的部落格 - 痞客邦

原先預定到六龜鄉彩蝶谷走走. 沒想到蝴蝶看沒幾隻,又懷疑是不是找錯地方的狀況下,誤打誤撞來到了"諦願寺". 諦願寺入口應是還尚未完全建好的關係所以很平民,本. 於 ying20040927.pixnet.net -

#70.諦願寺吃飯– 台灣商業櫃台

諦願寺 ,之前都只知道高雄有個佛光山,諦願寺還真的是第一次聽到,那這邊有什麼好玩或好看的嗎?大家就一起來一探究竟吧。下車地點的旁邊就是諦願寺的 . 於 bizdatatw.com -

#71.奥运冠军,年收入7000万 - 太阳信息网

有一次,张科技带着惠若琪去家里吃饭,张继科妈妈非常激动,忙抓住惠若琪的手说:“我儿子年收入6000万,在青岛有7套房子,你要不要考虑一下? 於 sunnews.site -

#72.李叔同精選集 - Google 圖書結果

前几年有一位皈依弟子,是鼓浪屿有名的居士,去看望他,和他一道吃饭,这位居士先吃好,老法师见他碗里剩落了一两粒米饭;于是就很不客气地大声呵斥道:“你有多大福气, ... 於 books.google.com.tw -

#73.美濃民俗村/完整保留客家文化,傳統客家美食館、美濃特產

客家很傳統的民俗村百年茄苳樹,裡面有一些小店,吃飯、喝茶跟逛逛傳統 ... 六龜諦願寺|六龜三大靈山寶剎之一,取材自中國敦煌石窟,請來韓國藝術 ... 於 eattnn.com -

#74.洞澈裡邊照見外邊: 高山仰止(四)之明末四大師【貳】

我們請吃飯也不謝一聲。」母:「他們道謝的話,我們供僧的說:「難怪 ... 十二歲時'憨山聽說報恩寺的西林畫大和尚是位高僧'就跟父母說:「我想差去報恩寺跟西林和尚學習。 於 books.google.com.tw -

#75.一生必读的随笔美文大全集 - Google 圖書結果

... 有人送他白木耳等补品,他自己总不愿意吃,转送到观宗寺去供养谛闲法师。 ... 吃饭,这位居士先吃好,老法师见他碗里剩落了一两粒米饭;于是就很不客气地大声呵斥道:“你 ... 於 books.google.com.tw -

#76.【高雄】80景點懶人包,高雄好好玩!一篇收齊好玩、好吃

桃花心木步道,一共有三條,雖然拍照的人多,但幾乎也都可以找到空檔拍出這裡的美。 smart.gif 新威森林公園〈新威苗圃〉 地址:高雄市六龜區新威里新威 ... 於 www.me4child.com -

#77.疑成活槍靶! 親人浪浪傷口「深到見骨」...潰爛爬滿蠅惹心疼

每個生命都應被溫柔對待!高雄六龜寶來公路、高131線靠近諦願寺附近出現一隻黃色浪犬,右後腿關節處疑遭「鋼珠射擊」,傷口深可見骨,且因潰爛流膿而 ... 於 pets.ettoday.net -

#78.諦願寺吃飯,大家都在找解答 訂房優惠報報

諦願寺吃飯 ,大家都在找解答第1頁。2020年6月4日—諦願寺齋堂公告因應疫情趨緩齋堂「恢復供餐」請至「大雄寶殿」登記用餐人數若未登記恕不受理PS.請戴口罩不便之... 於 twagoda.com -

#79.我在聖嚴書院:入寺須知~李麗芳 - 法鼓山中山精舍

從「信行寺」回到生活中,我有了新習慣:每次用餐時的三口飯會默禱:願斷一切惡、願行一切善、願度一切眾生!行之也多時也內化成自己極自然的作為。經過 ... 於 csddm.pixnet.net -

#80.諦願寺 - 河畔小築

六龜諦願寺電話:07-6891688 地址:高雄市六龜區紅水坑11之1號開放時間:04:00-20:30 韓國畫師以敦煌壁畫為本繪製圖畫很講究,美術水平高,展現新風貌。 建. 於 fonghu0217.pixnet.net