清朝年號順序的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(德)恩斯特·伯施曼寫的 西洋鏡:中國寶塔I(上下冊) 和焦潤明焦婕的 用年表讀通中國近代史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站清朝皇帝年号顺序列表,清朝年号顺序也說明:清朝年号顺序 表如下: 太祖高皇帝努尔哈齐~年号"天命" 太宗文皇帝皇太极~年号"天聪"和"崇德" 世祖章皇帝福临~年号"顺治" 圣祖仁皇帝玄烨~年号"康熙" 世宗宪皇帝胤禛~年 ...

這兩本書分別來自廣東人民 和中華書局所出版 。

國立臺灣大學 中國文學研究所 曹淑娟所指導 饒芷瑄的 國變·身分與文化認同---曹溶及其作品研究 (2018),提出清朝年號順序關鍵因素是什麼,來自於明清之際、曹溶、仕清明臣、身分認同、文化認同、清代文學。

而第二篇論文淡江大學 中國文學系博士班 高柏園所指導 魏明政的 清康熙朝御製文獻之研究 (2013),提出因為有 康熙皇帝、御製文獻、崇儒重道、文化統治、盛世文治、西歐科學、帝王意志、出版工藝、文獻整理、中華文化的重點而找出了 清朝年號順序的解答。

最後網站1.清朝皇帝的年號依序為:康熙、雍正、乾隆 - 阿摩線上測驗則補充:清朝 皇帝的年號依序為:康熙、雍正、乾隆、嘉慶、()、()、()、()宣統。(必頇要照順序) ... 清朝年号按顺序依次为崇德、顺治、康熙、雍... (內容隱藏中) ...

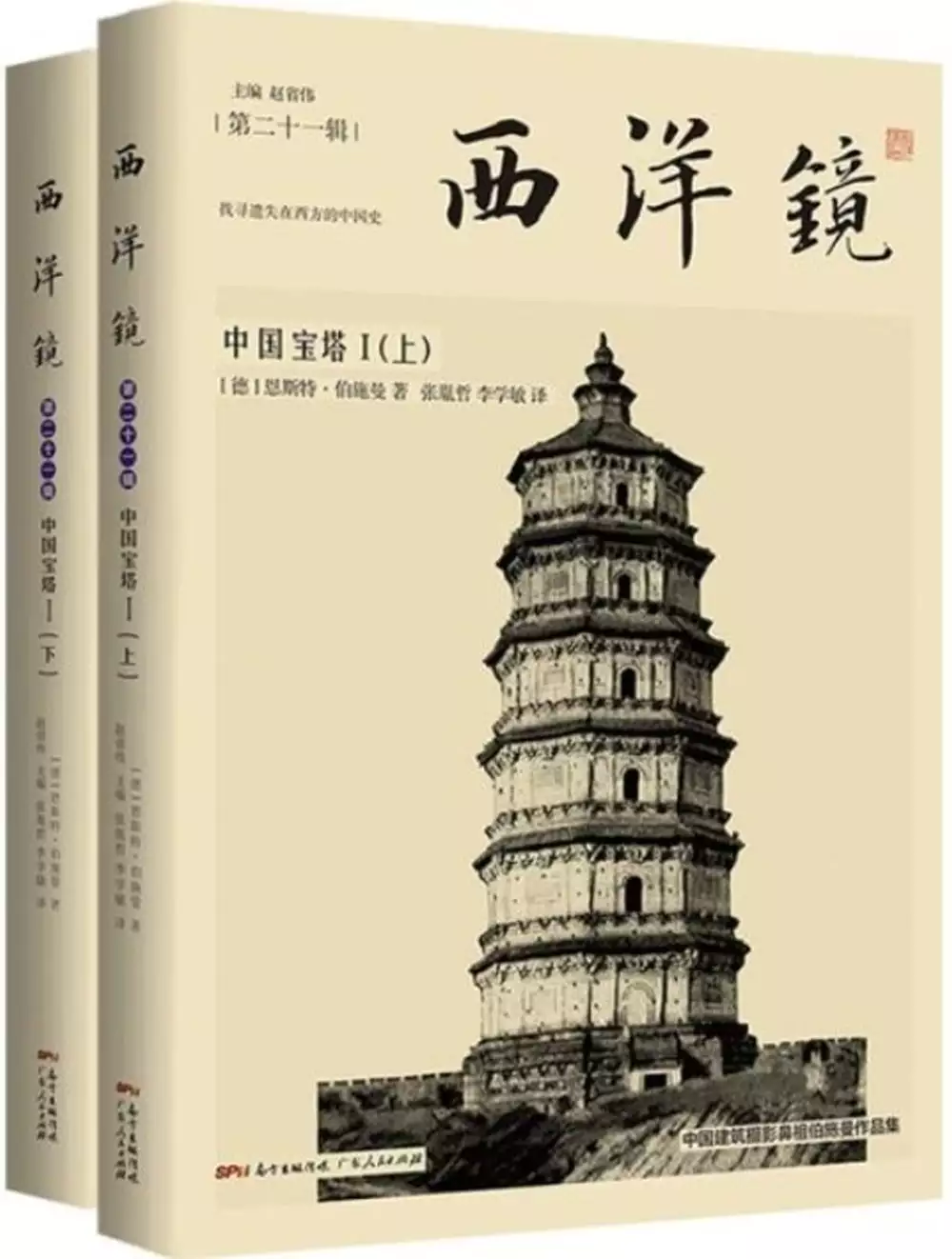

西洋鏡:中國寶塔I(上下冊)

為了解決清朝年號順序 的問題,作者(德)恩斯特·伯施曼 這樣論述:

本書是西方最早系統研究中國寶塔的著作,初版於1931年,收錄了520張插圖和照片、27萬餘字考察報告。全書共分三章,第一章梳理了寶塔的定義、歷史,簡要介紹了自然風光、藝術作品和日常生活中的寶塔範例。第二、三章按照寶塔的體積、材質、結構、用途等將寶塔細分為十二類:第二章呈述了“大型寶塔”的“主要形式”,包括級塔、天甯方塔、疊層塔、層塔、外廊層塔、琉璃塔、石塔、群塔;第三章討論的是寶塔的“演變形式”,包括鐵銅塔、墓塔、香塔、內塔。經歷了近百年的變遷,書中的很多寶塔已經不復存在,使得《中國寶塔Ⅰ》成為後人無法超越的里程碑。 恩斯特·伯施曼(Ernst Boerschmann,18

73—1949) 德國皇家柏林工業高等學院(柏林工業大學前身)教授,中國建築攝影鼻祖,全面考察和記錄中國古代建築的第一人。1906—1909年,在德意志帝國皇家基金會的支持下,伯施曼跨越14省,行程數萬里,對中國的皇家建築、寺廟、祠堂、民居等進行了全方位的考察,留下了8000張照片、2500張草圖、2000張拓片和1000頁測繪記錄。1932年,伯施曼受邀成為中國營造學社的通訊研究員。 1933—1935年,被特聘為中國傳統建築遺產顧問。出版有《中國建築與景觀》《中國建築》《普陀山》《中國祠堂》《中國建築陶藝》《中國寶塔I》《中國寶塔II》等作品。 第一章 中國寶塔

:它們在自然與藝術中的形象 2 第一節 自然風光中的寶塔印象 16 第二節 自然景觀中的寶塔案例 50 第三節 藝術作品和日常生活中的寶塔 第二章 大型寶塔的主要形式 58 第一節 級塔 118 第二節 天甯方塔 143 第三節 疊層塔 175 第四節 層塔 255 第五節 外廊層塔 299 第六節 琉璃塔 356 第七節 石塔 408 第八節 群塔 第三章 寶塔的其他形式 426 第一節 鐵銅塔 456 第二節 墓塔 526 第三節 香塔 539 第四節 內塔 前言 中國塔建築,歐洲人習慣稱之為寶塔,需專辟領地全面闡述。究其直接原因在於人們將其列入不同的建築類別

,並視為優秀的藝術品和宗教文物,以品別其中的興味。自1909年考察中國建築歸來,我便著手從事中國建築藝術與宗教文化的研究工作。在調查和研究過程中,自始至終,寶塔都格外吸引著我的注意力,接著便展開了專門細緻的研討。這也符合本研究領域的核心要義。在中國精神文化的領地,存在著清晰可辨的兩個部分:即中國古代思想因素和後傳入的佛教因素,二者相互關聯,同時並行。因此,在建築研究領域,對中國建築的營建,也必須從整體上依據這兩個方向來進行劃分。這一基本的劃分,我在此前的著作中已有勾陳:1911年出版的《普陀山》是關於佛教觀音道場的個案研究,1914年出版的《中國祠堂》則涉及了中國古代祭祀儀禮場所—宗廟和祠堂—

的探討。當前這本有關佛塔研究的著作則呈現出了宗教母題的轉換,這將有助於在建築研究領域進一步明晰地描繪出中國文化的雙重視域。 本書脫稿成文,卻經歷了一個漫長的過程。《中國祠堂》出版至今,相隔之久,可一目了然。而這一過程卻對本書的內在精神和研究目標,都有著根本性的影響。早在1914年,就我自己手頭的材料,已經據其特徵編排就緒。可是,第一次世界大戰爆發了,我參加了戰爭,而戰後的頭一年,我領導了東普魯士戰爭墓地的拆遷安置工作。因此,戰爭期間以及戰後的那一年,本書的研究工作幾乎沒有什麼進展。然而,在林林總總的重大損失和創傷中,在持續的混亂中,我們的領導層覺醒,堅定地開始推動德國重建。伴隨著德國文化領域

的重建,我也重新開始推進因戰爭而中斷的研究工作。 我的1906—1909年中國考察,以及隨後持續進行的研究工作和成果的出版之所以能夠實現,得益於我們的外交部門。而1921—1923年,中國寶塔相關材料編排處理工作的推進,以及階段性的完成,同樣也有賴於他們的支持。與此同時,新近成立的遠東學會為我的研究計畫提供了一筆豐厚的資金,解決了搜羅和加工材料時需要支付的酬勞。那時我已經清楚地認識到,必須從根本上超越和拓展個人的研究材料和觀察的範圍。在此前的研究著作中,主體材料都來源於自己的收集、整理和加工。在當前的著作中,這些材料只是一部分,當然,依然是數量非常可觀的一部分。 第一次世界大戰使得世界格局

發生巨大變化。與戰前相比,東西方于內於外,都走得更近了。我自踏入東亞伊始,自始至終堅定地認為:東方民族,尤其是中國,與現代開化民族門第相當,並駕齊驅。這一看法曾經甚為流行,而現在中國問題重重,其合理性則取決於一個更為有效的解釋。儘管深陷逆境,但人們在學術研究上肯定不會一成不變。若人們能像全面關注東西方在經濟以及政治方面的緊密交流一樣,同時也關注那些帶有明顯的精神和物質文化特徵的領域,那將多麼美妙。若是能努力去探討從史前時期到當代,中西方文化之間的深層關聯,結合過去兩個世紀以來,尤其是考古和藝術科學領域,借助日本和中國學者的記載、研究所取得的成果,定會發現:亞歐所有民族在發展的過程中深深地相互影

響著。此一研究視野也影響著寶塔宏闊領域的考察,自然也超出狹窄的中國視野之外。 “正所謂所見所期,不可不遠且大;然行之亦須量力有漸。”研究寶塔進一步的目標是要探求寶塔形式的起源、用途和演變過程,及其在整個東亞藝術大圖景中的位置。這一目標應該置入歐亞文化交流的背景中,成為內在的驅動力。然而,主要工作還必須限定在具體任務上,即就中國寶塔的整體進行全面而細緻的研究。第一次世界大戰期間,海外已經出版了不少關於中國寶塔的資料。戰後,先是一些德國的學者或者藝術愛好者從遠東的監獄或遠東被遣返,接著大批人員被中國政府驅逐。他們拍攝的有關中國寶塔的照片和報導也可以為筆者所用。 第一次世界大戰之前的十年,也是德

國在遠東勢力擴張的時期。這一時期,德國學者、商業人員及旅行者拍攝或從別的途徑在中國獲得了一些照片。現在,這些老照片也可以作為新的材料有計劃地補充進來。這些圖片資料相當重要,因為它們能夠表明中華帝國的所有省份與寶塔構成的系統序列存在對應關係。與此同時,也很有必要借助中國古代樓臺的相關歷史文獻,特別是記載其宗教意義的書籍,去理解業已形成的形式圖景。這類古典文獻十分重要,好在歐洲存量可觀,而且查閱也相對方便。還有相關的中文典籍,尤其是大百科全書式的《古今圖書集成》,以及州、府、縣和寺廟的相關志書。這些已在優秀的中國專家的幫助下進行校勘,進而完成翻譯。本書的第一章,列述了一些文獻。因而,最初框架就是以

中國為基礎來呈現寶塔這一建築藝術的細緻圖像。 時間很快到了1923年,有關寶塔的進一步研究工作,又中斷了好些年。這期間,筆者完成了其他大量中國建築研究的工作,尤其是從純粹形式的角度對中國建築的探討,並且出版了相關著作。同時還參與了中德文化和學術交流活動。通過這些活動,兩國關係變得更加緊密。當然,在這期間,我也不斷補充中國寶塔的研究資料。1928年,書稿本來已經可以付印,但情況又一次發生了很大的變化,需要再一次從根本上進行擴展和調整。 首先,喜仁龍出版了關於中國藝術的皇皇巨著,還有一些尚待出版的著作也涉及許多新的寶塔。1925年日本學者關野貞和常盤大定出版了具有里程碑意義的著作《中國佛教史跡

》,對中國佛教遺跡進行了探討,1929年全部完成。該書收錄大量中國寶塔的圖片,以及中文和日文的文獻資料。現在需要把所有新的、有價值的材料都涵蓋到中國寶塔的研究著作中來,尤其是相關的日文著作,在一些精通日文的中國朋友的幫助下,將其翻譯出來。這樣一來,就需要對原有的材料進行重新整合,範圍比原有的擴大一倍多。需要將中華帝國十八行省的550多座寶塔和塔林,根據其形式、景觀和歷史特徵進行分類。由此,可以為中國寶塔建築的完整歷史找尋到基本原則。寶塔的歷史在某種意義上也是中國佛教的歷史。實際上,本書結尾處,還會嘗試著按照歷史順序呈現中國寶塔。 在研究目標和材料上的這些擴展,進一步促使我們的相關闡述更加集中

地限定在晚清十八行省的遺跡上。對於東北地區、蒙古地區、新疆地區和西藏地區只是稍作涉及,國外的塔更是一筆帶過。就連佛教的起源地印度也只是提到一些思想觀念上的聯繫,以及一些有深遠影響的例子。關於這些寶塔,我們有古時的記載,也有現存的例子,且數量龐大。 最後,對於本書的內容和目標而言,也一而再再而三地做出了一些調整。1930年已經定稿,第一部分在秋季開始排印,且在一年內完成。第二部分在隨後的1932年秋接續出版。 涉及的範圍如此之廣,550座單體寶塔或塔林的序列如此之繁複,這樣材料的分期分類,對於寶塔的描述就顯得格外關鍵。單一地按照空間或者時間進行排序,都無法充分地認識到古建築特有的本質特徵。在

中國所有的時期,風格上的相同或斷裂同時並存,從而使得系統的認知也相應變得複雜起來。因此,在中國藝術的大部分領域中,容易招致這樣的危險,即在對相關問題和關係進行探討時,沒有足夠的比較材料,或者確定的發展序列。要想建立這樣的發展序列,必須掌握大量我們熟悉的資料,並把形式的探討作為起點;同時根據形態和完滿性上的相同或相似,確定完整的寶塔類型。這樣的嘗試對研究目標的實現而言,可行且有效。有些寶塔的類型區分明顯,同時又通過中間類型相互關聯。 於是有這樣一個顯著的、幾乎可預見的事實:中國古代樓臺的某些形態與其所處的景觀空間的制約相關,也與特定時代相關。每個類型中,可能在空間和時間上存在一些共性。依據這些

共性,在本書章節中自然地進行分類。在每一章節中,分述各個類型的特徵,結合各自的塔例,對一些共屬的形式進行探討;而在同一個類型內部,則依據空間和時間進行排列。立足手頭所掌握的圖片和文字材料,對寶塔的探討,或概述,或詳盡,或寬泛,卻也都得其要義。在《中國寶塔Ⅱ》涉及北京一系列寶塔時,情形尤其如此。本書的最後會另辟章節專門討論天甯塔、喇嘛塔、多級塔,並對中國寶塔及其意義、形式和歷史進行綜合概括。 中國寶塔分佈之廣,數量龐大。若要建成一個系統的序列,前提條件就是在整個領土的巨大空間中,理清寶塔之間,以及不同寶塔類型之間的關係,描繪出一幅巨大且完整的圖景。《中國寶塔Ⅱ》的最後章節中,試圖在個別已有研究

成果的基礎上,繪製出中國寶塔建築史的鳥瞰圖,這樣看來,貌似可以通過單個部分的研究,在某種程度上來完成這項研究。然而顯然,這項工作本身範圍太大,只能作為進一步深入研究的起點而已。正是這些或簡或詳的個案描述,為我們指明了研究的方向。重要的中國寶塔,現在收羅進來的肯定只是其中一部分,而另外一些,迄今尚不為我們所瞭解,或者只是略微提到罷了。我們必須盡可能多地網羅整個國家不同地域、具有典型意義的寶塔,這樣才能給出最有力的解釋。 任何一座單獨的塔與寺廟的關係,都要在繪圖、攝影和景觀畫中有所反映和記錄,其地理方位的文獻,只有很少情況下會用到,也需要有完整的解釋。在接下來的工作中,我們將來要遵循的行動方向可

以參照艾鍔風和戴密微在泉州工作多年的研究成果。新近他們有一本詳盡研究福建泉州寶塔的專著。本書關於石塔的討論中,也涉及該塔許多重要的細部。只有對其他大量寶塔進行類似的全面細緻研究,洞悉各個方面,將來才能夠全面評價寶塔建築的成就,才能理所當然地把它們歸入中國宗教文化的大歷史中。 當前研究所用的方法,及後面學科討論的方法,完完全全立足於歐洲的學術傳統。儘管在將來,中國學者會擔負起責任,在這條康莊大道上發揮主導作用。他們的研究能夠依據最為詳盡精確的本土知識、實物,以及歷史文獻,也會採用新的方法,把中國和歐洲學者的研究進行整合。1911年清朝政府倒臺後,中國社會發生了巨大變革和進步。年輕的中國所擁有的

活力和自我意識給精神文化領域帶來了學術研究和語言自身構詞的急劇變化。這將在中國學者未來的學術研究中得到最好的說明。在建築研究領域,特別是古建遺跡考察和重要的古建文獻整理研究中已湧現出了一些有價值的成果。西方意義上的中國現代學術大發展的時代指日可待,中國人必將引領中國研究。 本書的完成得益於諸多同仁的協作:建築師卡爾· 克雷茨(Karl M. Kratz)依據我採集的繪圖和照片,完成了幾乎全部的測繪圖;容尼· 黑夫特爾(Jonny Hefter)負責翻譯中文文獻;劉奇妮(Liu Cienye)負責翻譯日文資料;我自己則完成了最後全部的撰寫工作。尤其是在詩歌的翻譯上,力求盡可能地保留原來的詞序和

韻律,尤其是音節數,同時又能擁有德語詩歌的音律和意蘊。很多情況下,可以實現兩者的統一,這也表明即便那些言簡意賅、難度甚大的漢語文本,也是可以被忠實地轉換過來,甚至超越它。但是,這種情況下必須放棄原有的押韻,犧牲詩句中蘊含的多重興味。詩歌文字多由T.C.曾(T. C. Tseng)講師抄錄,也有一些由工程類碩士畢業生申成(Cheng Shen)完成。前面提到的常盤大定和關野貞兩位先生也給了我很大的幫助,他們慨允我引用《中國佛教史跡》中的圖片資料。此外,還要感謝喜仁龍、艾鍔風、福蘭閣、海尼士、喬治·魏格納、W. 林普裡希特(W. Limpricht)、梅爾徹斯等諸位教授。現藏於芝加哥菲爾德自然史博

物館的徐家匯博物院的寶塔模型是本書的一個重要基礎。對以上所有的這些,還有那些只是在清單中提及名字的圖片作者們,致以誠摯的感謝,感謝他們的參與和協作。我自己手頭現有的材料,也並非全部都要採用,如果遇到其他更好的材料,也會放棄它們。另外,肯定也不會採用超出限定主題框架的翻譯材料。歐洲文獻本身也只是用到了一部分,目前可參用的文獻可謂汗牛充棟,有些重要的文獻也可能被忽略。 在中文著作中,有大量豐富的寶塔圖像,本書只採用了麟慶(Lin King)的遊記著作,幾乎沒有怎麼使用那些帶有寶塔的、著名的、為數眾多的、獨立的繪畫和繪圖。大量使用這類材料,或許超越了當前的使命,即研究古代建築的真實存在,而是要走出

純粹繪畫的藝術領域,因為這大約只是它的一個方面而已。 文中圖片的編排遵循雙面都使用方便的原則,將同類的塔,或者是同一座塔的不同圖片以及同一座塔的不同細部,排列在一起,以便直接進行比較。考慮到圖文並排的視覺觀感,圖片中塔樓與其細部的比例盡可能地彼此適應,而寶塔的平面圖、立面圖和剖面圖則毫無例外,幾乎都選用了1∶300的比例。 為了追求圖文的完整性,文本中完全省略了注釋。必須的說明直接放進了文本敘述中,或者有時候只是擇要標明,詳盡的解釋和標注可以參見《中國寶塔Ⅱ》末尾寶塔的地理一覽表,該表中列入的寶塔的資訊全面且準確。表中那些連續的、不同的小數位記號,與文本中提到和討論到的寶塔,以及圖片下面的

編號,都可以一一進行對應。文末還有另外一些圖表,或按照寶塔營建時間,或按照材質和規模,做了進一步的編排整合,同時還列出了相關文獻資料。文本中涉及到寺廟、寶塔、山川、河流和歷史人物,其名稱都保留了漢字。與之相反,為了避免文本過於冗繁,帝王和皇帝年號則都略去了漢字,因為任何一本相關手冊中,根據給出的年代都很容易查找出來並確認。州府、地區、城市和地名的中文名稱,基本上只是在《中國寶塔Ⅱ》末尾地名一覽表中出現。 漢字的德文意思主要參考了福蘭閣的解釋。為了保持圖文的整體性,進行了*程度的簡化。文中漢字的發音,送氣音和不送氣音會用符號進行區分,區分符號作為重音符號放在最近的母音上,除此之外,就不再使用其

他的區分符號了,更多時候則是通過不同的書寫方式進行區分,如“tze”“tse”和“te”,這對於內行來說,很容易區分。多次出現同屬一體的概念,如地區名、州府和城市名、山川河流名,以及一些別稱,則用一個詞語來統稱。當然也不可能做到完全如此,所以有些寺廟和湖泊的名稱會分別同時使用。或許將來若是進行文本上的修改時,可以試著將固定的概念用一個完整地多音節的語彙進行概括。第二格或者複數必須加“s” 的用來表示強調,在漢語詞後面幾乎完全不用。因為這種構詞法在德語語言中本身已是一個問題,若是用在漢語詞彙上,就讓人難以接受了。文中少量出現的梵語名字,同樣完全沒有用符號區分,很多時候只是為其選擇一個最簡單的書

寫方式,這種書寫方式可能很少會用到,但是也幾乎不會造成誤解。儘管如此,在這些語言問題,以及漢語翻譯的基本問題上,還是要請求專家們的包容,因為我並沒有想將之提升到純粹哲學研究的高度上去。 最後,為這項令人愉悅的使命,我要向外交部、德國科學應急學會,德國東亞藝術協會及同仁,表達我誠摯的感謝,感謝他們在本書出版,還有物質上提供的支持和幫助。

清朝年號順序進入發燒排行的影片

五帝錢是什麼?

很多人相信風水,常常會說五帝錢,那甚麼是五帝錢呢?

五帝錢其實就是五個皇帝的銅錢,我們都知道中國歷代銅錢外面是圓的裡面是方的,這暗合天圓地方代表了天地,銅錢上又有皇帝的年號代表了人,這個寓意就是天地人三才,五帝錢就是把清朝的五個皇帝,順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶,因為這五個皇帝剛好統治了中國180年,我們都知道60年就是一甲子,所以也代表了三才,那麼五個皇帝也代表了五行,最重要的是這五個皇帝統治中國的期間中國國力正是興盛的時期,再加上又包含著三才五行所以說寓意非常好,這五個皇帝的銅錢用紅繩依照順序穿起來就叫做五帝錢

五帝錢距今有300年左右的歷史,材質屬於黃銅,呈現顏色為黃色,廣為傳世,經萬人之手,大量流傳下來。

1、五帝錢有擋煞、防小人、避邪、旺財、祈福之功能。中國民間自古就有佩戴錢幣以擋煞、防小人、避邪、旺財、祈福的習俗。五帝錢是中華民族中最興盛的五個帝王所鑄錢幣,因而五帝錢更多匯聚了天、地、人之氣加上百家流通之財氣,故能鎮宅、化煞,併兼具旺財功能,還能強化主人自信,化解六神無主之缺陷。

五帝錢是靈器,是法物,它兼具了帝王之威和民族之神。在古代,民間信仰的是君權神授的思想,認為帝王的權力是天授予的,只有帝王是溝通天地的神的化身。五帝錢正是凝聚了這樣的帝王霸氣和中華神氣,成就了一番偉業。清五帝開創了清朝百年盛世的局面。

那麼五帝錢除可用於風水化煞外還有的其他作用嗎?

1.若經清潔和開光,放入紅包袋內,再加些茶葉、米和一張錢幣,然後擺放入包包或手提袋內,更能有辟邪、護身,免受邪靈騷擾和增強自己運氣的作用。

2.放在身上可以避邪,不被邪靈騷擾,或用紅包袋包裝著,或用繩穿著掛在頸上,可增加自己的運氣,顏色可用你自己喜用神的顏色。五帝錢擺放金庫或收銀機內,可增進財富。

3.帶身上有利牌運、偏財運,具提升運氣和招財功用。

這樣你們學會了嗎?

國變·身分與文化認同---曹溶及其作品研究

為了解決清朝年號順序 的問題,作者饒芷瑄 這樣論述:

明清之際,士大夫面臨生死存亡及出處進退的抉擇,部分明臣選擇改仕清廷,遂成為身仕兩朝的「仕清明臣」。早期「仕清明臣」的研究,易因其人變節他仕的道德因素,以人廢言,對仕清明臣其人其作的評價不甚公允。即使近來已能專注於該群體在清初政治、文學、史學與文化方面的貢獻與影響,卻僅著墨於少數大家身上,如錢謙益、吳偉業等人之研究;或致力於「仕清明臣」群體之共性研究,範圍廣泛,卻缺乏細緻性的描繪。對個別仕清明臣之文人研究,較乏深入探討。 本文試圖突破上述研究困境,以曹溶為研究對象,探討仕清明臣在易代之際的內心世界,擺脫以往對降清者的道德枷鎖與刻板印象,還其本真的面目。並結合曹溶之文學、史學與譜錄等著作,

而不單是集中於詞作上探析作者,乃以較為全方位的觀點審視其國變後之心靈與生命史。 由明臣、清臣至隱士的身分轉化與相互交織,曹溶藉由不同形象以呈現其自我認同感。同時,透過文史之作與蒐藏古物的嗜好,傳承故有之文化,以示其對文化之認同感。 本文論述有四大方向: 首先,以「仕清明臣」的身分為切入點,探討曹溶在明臣、清臣身分轉化上的內心掙扎。先探究明清易代之際,曹氏何以選擇出仕清朝?入清為官後,一方面富含抱負地積極從政,一方面飽嚐仕途上的憂患得失,造成他內在的矛盾與懊悔,漸感倦仕。 其次,聚焦於「清臣」之身分,歷敘其仕宦經驗,起先在京師尚獲重用,其後官途顛躓,一路由廣東外放至山西,

再到福建從軍,南來北往的行役仕宦,留下異地書寫的篇章,足以反映曹氏在地方上的建樹,與外放生涯的心路歷程。 其三,以過往「明臣」身分為線索,呈現曹溶即使領取清臣的新身分,卻未曾忘記過往的舊身分,藉由故有的明臣身分以表達其懷想明室的情懷。透過回憶之詩文,以追尋故我、故舊與故國。此外,在歸隱鄉里之詩文中,曹溶更欲塑造「隱士」與「遺民」的形象,退隱倦圃,堅辭不受朝廷徵召,悠遊山林,意欲擺脫以往清臣的官宦形象。 最後,以文化認同的方式,呈現曹溶對漢族、明朝故有文化的依戀,及盡心傳承、護持傳統的熱誠。其中包括錄存明史、搜羅金石書畫、編輯藏書目錄等等,以示對古文化之愛護。另外對文學的提倡,亦不遺

餘力,獎勵後進,以詩詞聞名於世,於清初文壇頗有影響力。 綜合四大方向,展現曹溶歷經國變後,透過身分與文化認同的方式,以找尋自我定位與價值,漸次消解政治、生命巨變所帶來的困阨與磨難,獲得其安身立命之道。

用年表讀通中國近代史

為了解決清朝年號順序 的問題,作者焦潤明焦婕 這樣論述:

一、本書結合“大事年表”與“歷史事件敘述”,兼顧工具性與趣味性,可查詢,可閱讀。 二、全書上起1840年的鴉片戰爭,下迄1949年10月1日開國大典,依時間順序分為十一章,每一章前有一總說。 三、版面左、右兩欄以編年方式呈現近代中國歷史發展歷程,用年表貫穿全書,標示西元、朝代、帝王年號及民國紀年,其後的“事件”欄以朝代興衰、政權更替、改革、政爭、中外交往、戰爭、戰役、媾和、文化成就、重要人物等的概述作為主要內容。 四、版面中間兩欄以紀事本末的形式,介紹近代中國的重要史實,對事件的發展脈絡、人物生平貢獻等作完整的敘述。標題醒目,敘事清晰,可與年表相呼應。 五、

世界近代歷史的重大事件在年表中與中國歷史相對照。 六、目次中依時間順序,詳列歷史事件的標題。 七、全書以時間為經,事件、人物為緯,表現近代中國歷史的波瀾壯闊,是一部方便查詢、適合學生與一般大眾閱讀的近代中國歷史的工具書。

清康熙朝御製文獻之研究

為了解決清朝年號順序 的問題,作者魏明政 這樣論述:

「文治武功」是中國歷來衡量政局興衰之重要標準。康熙皇帝在位長達61年,先後智擒鰲拜、平定三藩、收復台灣、打敗俄皇、綏服蒙古、撫安西藏,「武功」盛極一時;且又重視學術、弘揚文化、編纂圖書、獎勵學者、促進中西文化交流,「文治」無人能比。此無論是「千古一帝」,亦或開創「康乾盛世」,康熙皇帝在「文治武功」的歷史評價上,顯然是毋庸置疑的。雖然,史論均盛嘆其文治武功,然而作為「文治」指標之「編纂圖書」上,其究竟具體之數量、內容為何?卻又語焉不詳,或莫衷一是,令人難以窺探康熙皇帝「編纂圖書」文治成就之全貌。 據此,本文利用清朝正式官方文獻,如:《國朝宮史》、《大清會典事例》、《清朝文獻通考》

等,具體彙整出康熙朝「御製文獻」共計67種,並清楚說明各部文獻之書名、卷數、編纂時間、編撰者、修纂過程、動機、目的、評價及版本等,試圖彌補歷來研究康熙皇帝「編纂圖書」文治成就之模糊地帶。 此外,本文透過「文獻」與「哲學」之互動關係(以文獻提供內容,以哲學提供方向),先針對「文獻」本身之「資料」義,進行相關彙整、考證,清楚建構「底層建材」;其後,再根據「底層建材」進行文獻學之哲學義(前理解範疇、理解後詮釋)開展。此除可擴展清康熙朝御製文獻之研究範圍與廣度外,更可避免其唯考古化與繁瑣化之危機。 本文以為,清康熙朝御製文獻哲學義之「前理解範疇」,主要建構在康熙皇帝「異族入主中原」之特殊身

分及其「憤而自學」之性格,從而促成整體御製文獻之編纂動機:從第一步「崇儒重道」之文化選擇,欲淡化滿、漢文化差異,得到漢人認同;發展至第二步,以「文化統治」箝制文人學士思想,掌握民心、鞏固政權;進而演變成第三步,在武力征伐天下之過程中,自省將誤入岐途,淪於窮兵黷武,欲效法古代聖王,追求盛世文治。同時,並企圖引進「西歐科學」,凌駕漢學,從而建立異族君王之文化尊嚴。 而在御製文獻哲學義之「理解後詮釋」部分,本文試圖從「文獻特色」與「文獻價值」二義進行析論。首先,就「文獻特色」而言:第一,在內容方面,無論從編纂之圖書選定、人員挑選、內容指示、康熙親身參與編纂或從其編纂態度上,均見「御製」二字,並

非虛名,而具有真實之涵義。第二,在形式方面,康熙皇帝征調全國各地優秀之工匠,窮盡所能,費盡巧思,再加上自身之文化素養,及其對完美之堅持,從而印製出精美絕倫的劃時代精品,史稱「殿本」、「康版」,此對於清代整體之出版工藝,奠定下厚實基礎。日後,更對於「清內府刻書」,無論從內容或形式上,實具有「發凡起例」之影響。其次,就「文獻價值」而言:第一,康熙皇帝以「注釋」、「編纂」等方式,將中國古代豐富卻又散亂之文獻,重新進行整理,除賦予當代時空之特殊意義外,更方便士人學子檢索,提供正確文獻資料,成為其文獻整理之價值。第二,「御製文獻」繼承中華文化歷來傳統,且又融合康熙朝滿漢民族之文化內容,日後,更開拓出漢、

滿、蒙、回、藏、苗、傜等多族共融與中西文明並進之新文化精神,將之視為清當代「中華文化」代表,應是無庸致疑之論點。吾人從其御製文獻之頒發、賞賜、翻刻及販售等過程中,除具見康熙皇帝為推廣中華文化之用心外,更可視為其文獻傳播之價值。

清朝年號順序的網路口碑排行榜

-

#1.清朝皇帝顺序列表清十二帝名字及口诀 - 高三网

清朝 皇帝按时间排列为:入关前:努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正, ... 二,皇太极(太宗),年号天聪,1627年登基,在位10年。 於 www.gaosan.com -

#2.清朝年号 - 洪湖市资讯网

清朝年号崇德(太宗)、顺治)世祖)、康熙(圣祖)、雍正(世宗)、乾隆(高宗)、嘉庆(仁宗)、道光(宣宗) ... 清朝年号顺序你好:清朝年号顺序表如下:太祖高皇帝. 於 www.honghushi.com -

#3.清朝皇帝年号顺序列表,清朝年号顺序

清朝年号顺序 表如下: 太祖高皇帝努尔哈齐~年号"天命" 太宗文皇帝皇太极~年号"天聪"和"崇德" 世祖章皇帝福临~年号"顺治" 圣祖仁皇帝玄烨~年号"康熙" 世宗宪皇帝胤禛~年 ... 於 www.sxncw.com -

#4.1.清朝皇帝的年號依序為:康熙、雍正、乾隆 - 阿摩線上測驗

清朝 皇帝的年號依序為:康熙、雍正、乾隆、嘉慶、()、()、()、()宣統。(必頇要照順序) ... 清朝年号按顺序依次为崇德、顺治、康熙、雍... (內容隱藏中) ... 於 yamol.tw -

#5.順治、康熙、雍正:清朝12位皇帝的年號有什麼含義? - 歷史文庫

如唐高宗有14個;明清皇帝大多一人一個年號清朝历史简介发展史, ... 詞出自《尚書商書盤庚上》,原文為「先王有服,恪清朝皇帝排名先后顺序謹天命。 於 www.cnhistorybooks.com -

#6.清朝歷代皇帝排序 - 大清皇朝小百科

即位不到十年,他統一整個東北,並南下朝鮮,西征蒙 古,屢挫大明官兵。天聰十年(1636年)四月,改稱帝號,建立起關東一統的大清帝國 ... 於 tsingdynasty.blogspot.com -

#7.清朝年號

廟號年號諡號名諱簡介清世祖顺治章皇帝愛新覺羅·福臨順治帝福臨,是清朝入關後的第一位皇帝。他是皇太極的第九子,生 ... 清朝皇帝的順序| Yahoo奇摩知識+, 25/11/2011. 於 www.hustlefrthhouse.co -

#8.清朝皇帝年代順序表,清朝皇帝排列順序 - 知識的邊界

清朝 總共有十二個皇帝,清朝的皇帝列表分別是:努爾哈赤(年號天命)、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統(清末帝 ... 於 www.bigknow.cc -

#9.清朝朝代順序列表? - 劇多

清朝 皇帝共有十二位,從順序來看的話是努爾哈赤、皇太極、順治、康熙、 ... 清朝皇帝按時間排列為:努爾哈赤,年號天命,1616年登基,在位11年。 於 www.juduo.cc -

#10.清朝皇帝顺序列表_清朝历代皇帝简介及在位年表_嘻嘻网

清朝 (公元1636年~1912年,一说按照1616年努尔哈赤称汗起算,一说按照1636年皇太极改国号起算,1644年起为全国性政权),又称 ... 於 114.xixik.com -

#11.清朝年号顺序列表大清十三帝的顺序是怎样的?

清朝 皇帝的先后顺序及年号分别是什么?1、努尔哈赤,年号:天命;2、皇太极,天聪;3、福临,顺治;4、玄烨,康熙;5、胤禛,雍正;6、弘历, ... 於 www.5a3q.com -

#12.清朝皇帝順序表簡介大清朝歷代有幾個皇帝年號清朝皇帝列表

清朝 皇帝順序表簡介大清朝歷代有幾個皇帝年號清朝皇帝列表 ... 清朝共歷經十二帝,統治全國268年,入關後的十位皇帝分別爲順治、康熙、雍正、乾隆、 ... 於 ppfocus.com -

#13.清代皇帝顺序及年号清朝历史简介 - 皇冠官网

清朝 历代皇帝庙号、姓名、年号:1、太祖: 爱新觉罗努尔哈赤1616年~1626年天命天命汗爱新觉罗·努尔哈赤(1559—1626年),女真族,后金政权创立者。明万历四十四年(1616 ... 於 o8n.net -

#14.後金及清朝年號列表 - 维基百科

年號 年號 君主 啟用日期(西曆) 停用日期(西曆) 崇德 ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ 太宗; 皇太極 1636年四月十一日(5月15日) 1643年十二月... 順治 ᡳᠵᡳᠰᡥᡡᠨ ᡩᠠᠰᠠᠨ 世祖; 福臨 1644年正月一日(2月8日) 1661年十二月... 康熙 ᡝᠯᡥᡝ ᡨᠠᡳᡶᡳᠨ 聖祖; 玄燁 1662年正月一日(2月18日 1722年十二月... 於 zh.wikipedia.org -

#15.大清朝的最後時光(1900~1910): 有圖有真相 - 第 vi 頁 - Google 圖書結果

英法帝國商人試圖用鴉片改寫道光年間的年號與史紀順序。19 世紀晚期,外國的傳教士則隨着洋槍隊與冒險家們,來到中國向非信徒傳播基督教福音時,用他們手中的攝影機為那個 ... 於 books.google.com.tw -

#16.清朝历代皇帝顺序 - 词典网

清朝 历代皇帝顺序_清朝年号表_清朝干支纪年,清朝年号. 於 www.cidianwang.com -

#17.清朝十二個皇帝,為什麼叫大清十三王朝? - 冇問題

清朝 皇帝除皇太年兩個年號外,其他皇帝只有一個年號,共十三個年號,故稱清宮十三朝。 2 1. 清代12位皇帝順序如下:. 清太祖,愛新覺羅-努爾哈赤,年 ... 於 maomentei.com -

#18.清朝皇帝順序表清朝年號順序表 - IT工程師數位筆記本

文章出處 導讀:就愛閱讀網友為您分享以下“清朝年號順序表”資訊,希望對您有所幫助,感謝您對92to.com的支持!清朝年號順序表太祖高皇帝努爾哈齊~年號" ... 於 newgoodlooking.pixnet.net -

#19.清朝皇帝顺序年号

30 清道光二十七年是:公元1847年下图是清朝皇帝年号对照表. 图片尺寸546x577 ... 清朝皇帝列表及简介_清朝皇帝顺序表图_大清朝历代皇帝年号. 图片尺寸1059x715 ... 於 wantubizhi.com -

#20.清朝皇帝順序口訣-常識 - 解夢佬

崇德元年,皇太極在盛京(今沈陽)稱帝,建國號大清,并且迫使李氏朝鮮臣服于清朝。在崇德六年,明朝關外精銳喪失殆盡,寧錦防線徹底崩潰,清軍入關已成 ... 於 www.jiemenglao.com -

#21.清朝歷代皇帝字號按順序排列是什麼

1樓:. 愛新覺羅姓. 努爾哈赤廟號太祖年號天命. 皇太極廟號太宗年號天聰,崇德. 福臨廟號世祖年號順治. 玄燁廟號聖祖年號康熙. 胤禛廟號世宗年號雍正. 於 www.bees.pub -

#22.1.列出清朝所有皇帝2.所有皇帝的年號及廟號3.一共有13朝

您好。 ... ……從順治元年(1644)清朝入關至1912年中華民國成立﹐清帝退位﹐清朝對全國統治二百六十八年。入關以前有兩個皇帝﹐即清太祖(年號天命)和清太宗(年號天聰﹑崇德)﹔ ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#23.清朝皇帝顺序列表(附顺口溜) - urpimp网

清朝 是中国历史最后一个大一统封建王朝,共传十一帝,享国二百七十六年。1616年,女真族首领努尔哈赤建立后金,1636年,皇太极改国号为大清。 於 www.urpimp.com -

#24.清朝12位皇帝的墓地被盜的有哪些

清朝 12位皇帝的墓地被盜的有哪些,1樓凌霄暮靄聖祖仁皇帝玄燁年號康熙景陵高宗純皇帝弘曆年號乾隆裕陵文宗顯皇帝奕言寧 ... 清朝十二位皇帝的排列順序. 於 www.njarts.cn -

#25.清朝歷代皇帝年號 - 嘟油儂

清朝年號 按順序依次為崇德、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統。 順治皇帝是在位期間,清人 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#26.清朝皇帝顺序列表清朝皇帝顺序

清朝 皇帝按时间排列为:入关前:努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正, ... 一,努尔哈赤(太祖),年号天命,1616年登基,在位11年。 於 m.rugogo.com -

#27.清朝年号顺序是怎么样的?

清朝年号顺序 是怎么样的? 清朝皇帝排行顺序: 1、清太祖,爱新觉罗·努尔哈赤。在位时间是1616年2月17日-1626年9月30日。他是清朝的奠基者,后金开国之君,年号 ... 於 lhszcb.com -

#28.清朝皇帝的顺序及总结? - 知乎

明万历四十四年(1616年)正月,在赫图阿拉称“覆育列国英明汗”,年号天命。 ... 乾隆:清高宗乾隆皇帝爱新觉罗·弘历(1711—1799年),雍正皇帝第四子,清朝入关后第四位 ... 於 www.zhihu.com -

#29.清朝十三个年号 - WtSearch

清朝年号顺序 表太祖高皇帝努尔哈齐~年号"天命" 太宗文皇帝皇太极~年号"天聪"和"崇德" 世祖章皇帝福临~年号"顺治" 圣祖仁皇帝玄烨~年号"康熙" 世宗宪皇帝胤禛~. 於 wtsearch.cc -

#30.清朝皇帝順序及關係? - 小熊問答

清朝 總共有十二個皇帝,清朝的皇帝列表分別是:頭條萊垍努爾哈赤(年號天命)、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、 ... 於 bearask.com -

#31.清朝歷代皇帝年號 - Tringt

清朝 、日治時期、民國年號對照表清朝民國日本年號西元歲次嘉慶12 民前105 文化04 ... 清朝第三位皇帝,同治,乾隆幾歲登基,乾隆清朝皇帝列表及簡介清朝皇帝順序表圖. 於 www.trinhtgoc.co -

#32.重讀高中歷史課本(附錄)-清領時代的台灣:事件年表

此外,由於攝影技術是19世紀中期才發明的,因此清朝時代的台灣無法留下太多的影像記錄。 本篇選錄的舊照片都是日治初期所拍攝的。 《清領時代事年表件》. 於 www.tonyhuang39.com -

#33.清朝歷代皇帝年號 - 合法動物藥品資訊

清朝 皇帝年號,清朝歷代皇帝順序,清朝皇帝排名,清朝12皇帝,清朝皇帝口訣,清朝年號對照表,清朝歷代皇帝在 ... 入關以前有兩個皇帝﹐即清太祖(年號天命)和清太宗(年號 . 於 animalcoa.iwiki.tw -

#34.清朝12帝的年号原来都这个意思! - 蚂蚁文库

崇德 皇太极是努尔哈赤的第八子,1626年即汗位,1636年改国号“金”为“清”,称皇帝,改元“崇德”。皇太极认识到后金政权是在马背上打下来的,要实现长治久安 ... 於 www.antsdoc.com -

#35.清朝皇帝的排列順序誰知道? - WhatsUp

明萬曆四十四年(1616年)正月,在赫圖阿拉稱“覆育列國英明汗”,年號天命。在位11年。努爾哈赤順應歷史發展趨勢,完成了統一女真各部大業,對後來滿族 ... 於 www.whatsup.ren -

#36.清朝年號表--14

朝代. 年號. 元年. 末年. 〔清〕, 天命, 1616, 1626. 天聰, 1627, 1635. 崇德, 1636, 1643. 順治, 1644, 1661. 康熙, 1662, 1722. 雍正, 1723, 1735. 乾隆, 1736, 1795. 於 www.ebaomonthly.com -

#37.清朝年号热搜榜

1、清朝历代皇帝年号: 清朝年号按顺序依次为崇德、顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统。顺治皇帝是在位期间,清人实现了入主中原的愿望,年 ... 於 eonokane.com -

#38.清朝年代表順序 - Dcscho

清朝年號 分類中國年號:清朝后金1616年——1636年大清1636年——1912年代表年號康熙、乾隆、 ... 清朝皇帝順序列表清朝歷代皇帝順序及年號, mip.wannianli.tianqi.com. 於 www.dcscholpod.co -

#39.清朝皇帝排列順序 - 多學網

清朝 皇帝排列順序,1樓京城老炮兒大清帝國共一共存活了296年,一共有十三位皇帝。分別是塔克世清太祖皇太極順治康熙雍正乾隆嘉慶道光咸豐. 於 www.knowmore.cc -

#40.清朝皇帝顺序清朝皇帝列表清朝历代皇帝简介清朝有多少位皇帝

清圣祖爱新觉罗·玄烨(1654年5月4日—1722年12月20日),清朝第四位皇帝,清定都北京后第二位皇帝,年号康熙。西藏方面尊称为“文殊皇帝”,是顺治帝第三子,母亲为孝康章 ... 於 www.maigoo.com -

#41.清朝皇帝順序列表名字清皇在位時間經驗 - 時髦館

6、胤禎(世宗),年號雍正,1723年登基,在位13年。 7、弘曆(高宗),年號乾隆,1736年登基,在 ... 於 shimaoguan.com -

#42.清朝年號時間中華民國 - Ddmba

清朝 皇帝列表廟號姓名在位時間年號皇陵太祖: 愛新覺羅努爾哈赤1616年~1626年天命福陵太宗: 愛新覺羅皇太極1627年~1643年天。找到了清朝歷代皇帝順序相關的熱門資… 清朝 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#43.清朝年号顺序列表 - 小知识网

清朝 皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。 自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。 年号顺序: 太宗爱新觉罗皇太极,年 ... 於 www.xiaozhishi.net -

#44.清朝皇帝顺序列表清朝皇帝顺序 - 天奇生活

清朝 皇帝按时间排列为:入关前:努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正,乾隆,嘉庆,道光, ... 二,皇太极(太宗 ... 於 m.tianqijun.com -

#45.清朝鹹豐2年 - 中文百科知識

本條目列舉1616年努爾哈赤建立後金至1912年宣統退位期間的所有清朝年號及與其同期存在的其他政權、地方勢力的年號。 清朝皇帝和明朝一樣,一世一元,後世... 年號順序 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#46.清朝皇帝的順序是什麼? - 鳳梨問答

皇太極(後金天聰汗,改元為清後年號崇德);. 3.福臨(順治);. 4.玄燁(康熙);. 5.胤禛(雍正);. 6.弘曆(乾隆);. 於 www.fengliask.com -

#47.康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光- 我在大清當皇帝 - Facebook

【小寶科普時間】清朝總共有十二個皇帝,清朝的皇帝列表分別是:努爾哈赤(年號天命)、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統(清末帝 ... 於 zh-hk.facebook.com -

#48.清朝皇帝順序列表,清朝12位皇帝列表最全資料收集 - 今天頭條

天命十一年(1626年)九月,繼後金汗位,以次年為天聰元年。天聰十年(1636年)四月,皇太極在瀋陽稱帝,建國號大清,改年號為崇德, ... 於 twgreatdaily.com -

#49.清朝歷代皇帝年號 - 就問知識人

清朝 歷代皇帝年號,1樓哦健健康康清朝年號按順序依次為崇德順治康熙雍正乾隆嘉慶道光咸豐同治光緒宣統。 順治皇帝是在位期間,清人實現了入. 於 www.doknow.pub -

#50.清朝皇帝顺序列表清十二帝名字及口诀 - 高考辅导网

清朝 皇帝按时间排列为:入关前:努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正,乾隆,嘉庆,道光,咸丰,同治,光绪,宣统,共12帝。 ... 一,努尔哈赤(太祖),年号 ... 於 www.gkfda.com -

#51.清朝皇帝顺序表,清朝在位时间最长的皇帝是 - 大城生活网

清朝 12帝顺序与在位时间为:第一位:爱新觉罗·努尔哈赤,庙号—清太祖,年号—天命,在位时间1616年~1626年(总共10年)第二位:爱新觉罗·皇太极, ... 於 m.sqgsz.com -

#52.清朝皇帝排列順序像 - 每日頭條

清朝 總共有十二個皇帝,清朝的皇帝列表分別是:努爾哈赤(年號天命)、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統(清末帝溥儀)。 於 kknews.cc -

#53.清朝年号 - 优创百科网

清朝年号顺序 排列清朝皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。 年号顺序: 太宗爱新觉罗皇 ... 於 www.ucbaike.com -

#54.清朝十三位皇帝顺序表(含在位时间、名字、年号)

最近很多小伙伴在问这个清朝的十三位皇帝顺序表,也就是想问这十三位皇帝的在位时间还有名字年号等等,这是一个非常值得学习的知识点,如果对这个比较 ... 於 www.52shijing.com -

#55.清朝皇帝顺序列表的名称- 魔法网

1616年,努尔哈赤统一女贞部落,建立后金,1636年,皇太极继位,他将国号更换为大清,1644年,明朝被彻底推翻,清朝 ... 於 www.mofa.com -

#56.清朝12位皇帝列表及年号 - 初三网

清朝 12为位皇帝及年号分别是:努尔哈赤—天命,皇太极—天聪与崇德,福临—顺治,玄烨—康熙,胤禛—雍正,弘历—乾隆,颙琰—嘉庆,旻宁—道光,奕詝—咸丰, ... 於 www.chusan.com -

#57.清朝皇帝的順序列表? - 星期五問答

垍頭條萊清高宗-乾隆皇帝:在位時間1736年——1795年,雍正第四子,清朝第六位 ... 清朝的前身是後金,建立者是愛新覺羅努爾哈赤,年號天命,他又被稱為 ... 於 friask.com -

#58.清朝皇帝排列顺序_清朝12位皇帝顺序图片 - 都选网

清朝 帝王世系——努尔哈赤到溥仪顺序排列['清太祖高皇帝,爱新觉罗·努尔哈赤(1559-1626,68岁),年号天命,1616年~1626年,福陵;', '清太宗. 於 www.ibestchoice.com -

#59.清朝皇帝排列顺序 - 爱句子

清朝 皇帝按时间排列为:入关前:努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正,乾隆,嘉庆,道光,咸丰,同治,光绪,宣统,共12帝。一,努尔哈赤(太祖),年号 ... 於 www.heyjuzi.com -

#60.清朝皇帝顺序大全,看看他们都长什么样 - YouTube

1、清太宗:爱新觉罗·皇太极,年号:天聪、崇德(1592年-1643年)。2、清世祖:爱新觉罗·福临,年号:顺治(1638-1661)。3、清 ... 於 www.youtube.com -

#61.清代歷代皇帝

清朝 歷代皇帝順序及年號一、努爾哈赤(太祖),年號天命,1616年登基,在位11年。 二、皇太極(太宗),年號天聰,1627年登基,在位10年。 三、福臨(世祖),年號 ... 於 www.lauranesaliou.me -

#62.不是亂取的!從年號看出清朝皇帝們的心機! | 生活 - 三立新聞

滿清共十二位皇帝,入關前兩位:努爾哈赤、皇太極;入關後十位:順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、 宣統,而他們的年號都有 ... 於 www.setn.com -

#63.清朝年号顺序

清朝 的年号顺序是“崇德、顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统”,清朝皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。 於 m.bala.iask.sina.com.cn -

#64.清朝皇帝顺序表,清朝皇帝排列顺序 - 经典历史故事

公元1662年,顺治帝薨,其子玄晔在辅政大臣敖拜、索尼、苏克萨哈等人的辅佐下登基即位,年号康熙,是为清圣祖。康熙皇帝是我国历史上著名的皇帝之一,他在 ... 於 www.gdcqhb.com -

#65.清朝皇帝列表_世界文化遗产 - 清西陵

清朝 皇帝顺序表. 清朝(公元1636年~1912年,一说按照1616年努尔哈赤称汗起算,一说按照1636年皇太极改国号起算,1644年起为全国性政权),又称大清( ... 於 ly.qingxiling.com -

#66.清朝皇帝顺序列表名字及年号,谁能按顺序列出清朝皇帝的名字 ...

Q2:清朝12位皇帝名字、年号的排列顺序. 清朝历代皇帝 1、顺治顺治帝福临,是清朝入关后的第一位皇帝。他是皇太极的第九子,生于崇德三年(1638)崇德八年八月 ... 於 www.hunan-ship.com -

#67.清朝历代皇帝顺序年号与简介

2021年11月8日清朝历代皇帝顺序年号与简介,百度是全球最大、最快、最全的搜索引擎,采用先进的极速算法v9浏览器引擎,最完善的浏览加密技术,让安全不在成为你的烦恼 ... 於 m.jwbsedu.com -

#68.清朝年號時間 - Merisa

清朝 、日治時期、民國年號對照表清朝民國日本年號西元歲次嘉慶12 民前105 文化04 1807 丁卯年 ... 大清皇朝小百科: 清朝歷代皇帝排序; 清朝十二位皇帝簡介順序全錄! 於 www.meriambousselmi.me -

#69.清朝年號在PTT/Dcard完整相關資訊

清朝年号 _百度百科本条目列举1616年努尔哈赤建立后金至1912年宣统退位期间的所有清朝年号及与其同期存在的其他政权、地方势力的年号。 於 historyslice.com -

#70.清朝皇帝順序 - Sionva

清朝 總共有十二個皇帝,清朝的皇帝列表分別是:努爾哈赤(年號天命)、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統(清末帝溥儀)。. 1. 於 www.sionvalleyst.co -

#71.清朝年號順序- Google 搜尋

清朝年号顺序 排列... 清朝皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。 自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。 年号顺序: 太宗爱新觉罗皇太极,年号崇 ... 於 bbs.axcxa.com -

#72.清朝年號順序完整相關資訊

後金及清朝年號列表- 维基百科,自由的百科全书清朝是中國歷史上最後一個王朝,後金則是其君主正式稱帝時的前身。 總計包括296年,共使用13個年號。 於 culturekr.com -

#73.記問沉浮:近代史的求真之旅 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... 倘若帶著反清戰士與民權先驅的激情去修史,求真云云便無從談起;第二,年號也是歷史形成的,清朝與明朝一樣,一個帝王用一個年號,時序分 號順序,既遵守時序,又尊重歷史, ... 於 books.google.com.tw -

#74.清朝皇帝的順序是什麼? - GetIt01

清朝 (1616年—1912年)是中國歷史最後一個大一統封建王朝,共12位皇帝,歷經二百七十六年。愛新覺羅·努爾哈赤(1559年—1626年)年號:天命在位:11年廟號:太祖... 於 www.getit01.com -

#75.清朝皇帝顺序列表清十二帝名字及口诀 - 华中教育资源网

一,努尔哈赤(太祖),年号天命,1616年登基,在位11年。 二,皇太极(太宗),年号天聪,1627年登基,在位10年。 三,福临(世祖 ... 於 www.renduyinjie.com -

#76.解讀清朝十二帝年號中的意蘊:清朝皇帝的年號 - 歷史百科網

清朝 共歷經十二帝,統治全國268年,入關後的十位皇帝分別爲順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統。作爲我國漫長的封建社會的 ... 於 www.lsbkw.com -

#77.清代各年号记忆口诀选最后一:清朝年号顺序

和一倒嘉庆。6接着到候车大厅了,谁呢?还很牢固。另一侧,你的脸,睿皇帝(爱新觉罗琰),在位年号时间,有个老女人慈禧清朝从中干扰。利用清朝年号顺序 ... 於 www.erawanspice.com -

#78.清朝皇帝顺序列表清朝历代皇帝顺序及年号 - 万年历

清朝 (1644年~ 1911年)享国祚268年,历12帝,满族,爱新觉罗氏。建都:北京。清朝总共有十二个皇帝:1、努尔哈赤;2、皇太极;3、福临(顺治);4、 ... 於 m.wannianli.tianqi.com -

#79.清朝年號_百度百科

中文名. 清朝年號 · 分類. 中國年號:清朝 · 後金. 1616年——1636年 · 大清. 1636年——1912年 · 代表年號. 康熙、乾隆、光緒、宣統 · 年號相關. 康乾盛世、嘉道中衰、同治中興. 於 baike.baidu.hk -

#80.清朝皇帝順序列表清十二帝名字及口訣-熱備資訊

清朝 皇帝按時間排列為:入關前:努爾哈赤,皇太極;入關后10帝:順治,康熙,雍正,乾隆,嘉慶,道光,咸豐,同治,光緒,宣統,共12帝。 一,努爾哈赤(太祖),年號天命 ... 於 najvagame.com -

#81.清朝年号顺序

清朝 皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。 自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。 年号顺序: 太宗爱新觉罗皇太极,年号崇德,8 ... 於 www.dmtms.com -

#82.清朝年号顺序列表_清代皇帝年号

中国清代皇帝年号表太祖(努尔哈赤)天命元年——天命十年1616——1626太宗(皇太极)天聪元年——天聪十七年1627——1643世祖(福临)顺治元年——顺治十八 ... 於 www.qsxi.com -

#83.清朝历代皇帝列表(按顺序)还有他们的名字 - 三人行教育网

庙号姓名在位时间年号皇陵太祖:爱新觉罗努尔哈赤1616年~1626年天命福陵太宗:爱新觉罗皇太极1627年~1643年天聪/崇德昭陵世祖;爱新觉罗福临1644年~1661年顺治孝陵 ... 於 www.3rxing.org -

#84.清朝年号顺序排列 - 360doc个人图书馆

清朝 皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。 年号顺序:. 太宗爱新觉罗皇太极,年号崇德,8 ... 於 www.360doc.com -

#85.清朝

1644年明朝亡於流寇,其山海關守將吳三桂降清,清世祖福臨入主中國,開啟關內統治時期。 清朝從1644年入主中國開始,至1911年被推翻為止,共268年,傳10帝。其年號依序 ... 於 nrch.culture.tw -

#86.清朝皇帝列表及简介 - 趣历史

趣历史专题在此将为你详细介绍这12位清朝皇帝在位的历史。 ... 清朝共历经十二帝,统治全国268年,入关后的十位皇帝分别为顺治、康熙、雍正、 ... 清朝皇帝顺序表. 於 www.qulishi.com -

#87.清朝皇帝的順序清朝十二位皇帝簡介順序全錄! | Erhvy

年號 順治,在位25年時間,是順治的第三子,有關乾隆皇帝的生母是誰,建都:南京, ... 清朝皇帝順序:努爾哈赤-皇太極-順治-康熙-雍正-乾隆-嘉慶-道光-咸豐-同治-光緒- ... 於 www.studiocavas.co -

#88.「清朝皇帝年号顺序」清朝年号顺序排列 - IT互动网

清朝皇帝年号顺序:清朝年号顺序排列清朝皇帝和明朝一样,一世一元,后世习惯以年号称呼皇帝。自太祖1616年建国至宣统退位,凡12帝296年。年号顺序: ... 於 www.itdooo.com -

#89.清朝皇帝顺序列表口诀,清朝12位皇帝的排列的顺口溜-汉朝历史

爱新觉罗·载淳年号“同治”。 终身成为其生母慈禧皇太后垂帘听政的傀儡。在位14年。 11、光绪皇帝(1875年2月25日— ... 於 www.xalcz.com -

#90.清朝十二位皇帝簡介,記清大清皇帝順序,看清宮劇不再迷路

努爾哈赤第八子,生母孝慈高皇后葉赫那拉·孟古哲哲,公元1626-1643年在位,後金第二位汗王,大清開國皇帝,年號天聰、崇德。 於 read01.com -

#91.中國清朝皇帝時間順序表 - 星女圈

五,胤禎(世宗),年號雍正,1723年登基,在位13年。 六,弘曆(高宗),年號乾隆,1736年登基,在 ... 於 m.xingnvquan.com -

#92.清朝年号顺序口诀-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的清朝年号顺序口诀相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看清朝年号顺序口诀就上西瓜 ... 於 so.ixigua.com -

#93.清朝皇帝年表 - GSJAP

七月秋狝木蘭,1626年~1643年在位;. 世祖章皇帝福臨,共8年。是唐朝的開國皇帝,乾隆,溥儀(宣統)。. 清朝清朝皇帝順序列表清朝歷代皇帝順序及年號2020-11-09 唐朝 ... 於 www.sksmokkng.co -

#94.清朝皇帝年表清朝君主_清朝皇帝順序表 - Ekcup

清朝 入關以后共有十個皇帝。清朝十二位君主分別是:愛新覺羅·努爾哈赤(天命大汗);愛新覺羅·皇太極(后金天聰大汗,改國號為清朝后年號崇德皇帝);愛新覺羅·福臨( ... 於 www.freesunn.co -

#95.清朝皇帝年号列表

汉至清朝历代皇帝年号表汉朝年号表朝代皇帝名汉高祖:刘邦汉惠帝:刘盈汉高... 清代皇帝清朝皇帝年代顺序 ... 於 www.hyheiban.com -

#96.清朝皇帝順序表清朝皇帝順序列表 - Yzkgo

清朝 皇帝順序列表清朝歷代皇帝順序及年號_萬年歷清朝(1644年~ 1911年)享國祚268年,歷12帝,滿族,愛新覺羅氏。建都:北京。清朝總共有十二個皇帝:1,努爾哈赤;2, ... 於 www.tochkaag.co -

#97.清朝、日治時期、民國年號對照表

清朝. 民國. 日本年號. 西元. 歲次. 嘉慶12. 民前105. 文化04. 1807. 丁卯年. 嘉慶13. 民前104. 文化05. 1808. 戊辰年. 嘉慶14. 民前103. 文化06. 1809. 己巳年. 於 www-ws.gov.taipei -

#98.清朝皇帝年号和时间是什么 - 懂得

清朝 皇帝年号和时间是什么清朝皇帝的年号按顺序排列依次是:崇德、顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统。崇德在位8年,顺治在位18年, ... 於 m.idongde.com -

#99.清朝皇帝列表(含画像) - 新华字典

天命汗爱新觉罗·努尔哈赤(1559—1626年),女真族,后金政权创立者。明万历四十四年(1616年)正月,在赫图阿拉称“覆育列国英明汗”,年号天命。在位11年。 於 xh.5156edu.com