昇恆昌工作心得的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦湯瑪斯.林區寫的 詩人葬儀社【生死兩全套書】 和黃賢正蔡惠君的 冬之影都 可以從中找到所需的評價。

另外網站昇恒昌-顧客服務員面試心得 - 絲瓜棚下呱呱呱- 痞客邦也說明:無論如何趁年輕我都還可以試試於是我趁還沒正式離開前東家就開始觀望104跟修改履歷甚至還在職就投了結果就是昇恒昌的人資打來約我週三面試我說我還 ...

這兩本書分別來自好讀 和白象文化所出版 。

國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 陳思先所指導 林莉萍的 臺北市校園餘裕空間經營非營利幼兒園的運作現況及困境:公私協力的觀點 (2021),提出昇恆昌工作心得關鍵因素是什麼,來自於公私協力、非營利幼兒園。

而第二篇論文國防大學 新聞學系碩士班 孫復威所指導 何佳芸的 Podcast與擬社會人際互動之關係—以司法院《司事Law室》節目為例 (2021),提出因為有 播客、擬社會人際互動、人際吸引力、自我揭露、社交商務意圖的重點而找出了 昇恆昌工作心得的解答。

最後網站[職場] 有人在昇恒昌面試過嗎?好難熬>< - 看板CareerLady則補充:我在3/7(四)面試銷售員面試狀況不盡理想最近在調作息沒睡飽就出門而且加上緊張腦子不大清醒>< 主考官問的問題都回答了但總覺得可以在回答得更好更完整 ...

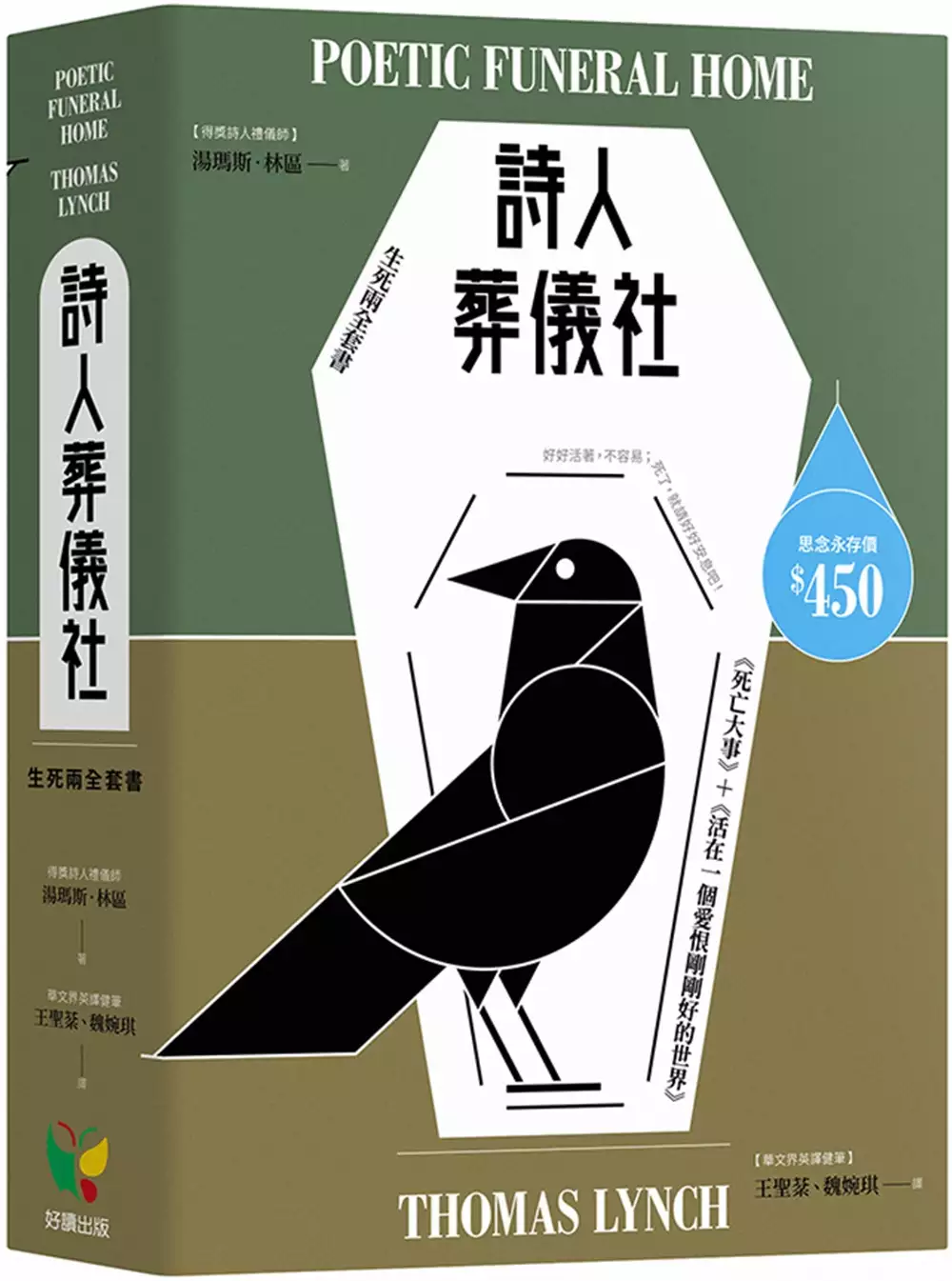

詩人葬儀社【生死兩全套書】

為了解決昇恆昌工作心得 的問題,作者湯瑪斯.林區 這樣論述:

詩人葬儀社Poetic Funeral Home【生死兩全套書】 散文集I《死亡大事》× 散文集II《活在一個愛恨剛剛好的世界》 【好好活著,不容易;死了,就請好好安息吧!】 看美國得獎詩人禮儀師湯瑪斯.林區(Thomas Lynch)怎麼扛家族事業 經手過多少死別,就看見多少顆缺了角的心 左手寫詩,右手納棺 雙手緊握生與死的界線 他走在生死的結界,勇敢與浪漫同行! 《死亡大事》+《活在一個愛恨剛剛好的世界》, 兩本散文集一起讀,更見相互對話生動之情 ※※※※※※ 《死亡大事》 【本書,是1997年美國國家書卷獎決選之作】

《美國心玫瑰情》《噬血真愛》《六呎風雲》編導艾倫‧鮑爾(Alan Ball),說: 「當初規畫《六呎風雲》影集時, 要數閱讀湯瑪斯.林區的《死亡大事》幫助最大, 是它給了我為這部影集定調的靈感。」 【是禮儀師更是詩人,有關生死的思索,愛的追問】 每日每日為鄉親辦理身後之事 死亡從來不是輕鬆二字 要說的要表達的太多,要愛的要留住的太難 入火或入土均安,死者已矣,而我們在失落中堅強著 【這個世界讓人流淚,人類必死的命運讓人心如刀割】 這本書,是全體喪葬業者、禮儀師,以及你我的生死研習 「身兼禮儀師與詩人角色的作者,告訴活著的我們,該如何去做有關死亡的

功課,並將生與死的討論昇華成藝術性的語言。」 「辦喪事,儀式引領死者回歸天地,一切平靜;這儀式性行為則平撫生者,熨貼我們失落無著的靈魂,乃至送走隱隱深藏於心的愧疚自責。」 ●本散文集共分12篇,以第一人稱,貫穿全書書寫。 ●作者湯瑪斯.林區以其殯葬業葬儀師兼詩人的角色,以介乎生者與死者橋梁的身分,以自己親身其中的經驗娓娓道出對死亡的深刻思考,筆法冷凝,卻又不失溫暖與幽默。 ●作者湯瑪斯.林區並且深刻地思考、關心活著的人如何去「活」,如何面對信仰,如何面對紛呈的人際關係……他沒有什麼所謂的標準答案(事實上,關於人生,誰會有呢?),他只是真誠地書寫著,寫下一篇篇略帶悲傷、詩意

深沉的散文。 ●本書有個重要命題,那就是「愛與死亡,或說性與死亡」,它們既是同義字,也是反義字,甚至有某種推進的意味──「愛→性→死亡」。 ●因為愛與被愛,我們百感交集地感受著,紮實飽滿地活著;每日每日地見證死亡,作者湯瑪斯‧林區其實更是在說人與人、人與信仰之間有關「愛」的故事。 ※※※※※※ 《活在一個愛恨剛剛好的世界》 【這本散文集,是1997年美國國家書卷獎決選之作《死亡大事》一書續作】 20篇令人動人的散文,精彩溫馨、辛辣嘲諷依舊, 主題囊括好友、已逝鄉親、親愛家人,以及對殯葬業本質與市場的省思 人間大小事,是一場抓住和放手的永恆遊戲 抓

住了,卻要放掉,好難 愛與被愛、愛與被傷害,愛與宛若新生 我們天天都在重複練習著 「看到這本書的作者湯瑪斯‧林區,身兼禮儀師、詩人兩種身分,書拿在手上,便有種『掌握生命真相』的安心感……真的,他以漂亮簡潔的文字,說著最誠摯的人間事,而有時行文、思想略顯偏激嘲諷的他,更是貼近人心,教人拍手叫好!」──好讀書評交流網站(Goodreads),網友Becca,5顆星推薦 各界動容推薦 文學界──詩人、政治大學台灣文學研究所講座教授 陳芳明 文學界──詩人、新銳歷史作家、美國維吉尼亞大學歷史系博士班 廖彥博 殯葬界──萬安生命事業集團董事長 吳賜輝 學術界──台

北護理健康大學生死與健康心理諮商系副教授 吳庶深 醫學界──中山醫學大學附設醫院緩和醫療科主任 周希諴 醫學界──《親愛的,我不想太早離開》作者、台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師 周昌德 好評推薦 【各界讚譽】 當初規畫《六呎風雲》影集時,要數閱讀湯瑪斯.林區的《死亡大事》幫助最大,是它給了我為這部影集定調的靈感。──《美國心玫瑰情》《噬血真愛》《六呎風雲》編導艾倫‧鮑爾(Alan Ball) ……林區讓人想起愛爾蘭詩人葉慈……他的文字如此強勁有力、充滿原創性,並深具精神層次與美感上的純淨。──《紐約時報》(New York Times)書評 林區這些

下筆生動、情感強烈的散文,不僅揭露人類社會的隱蔽之境,也揭開了我們內在的隱密心情。──《今日美國報》(USA TODAY) 林區的散文充滿了對人的關切,並對生活中的悲傷、幽默,和偶爾讓人吃驚的那種不可捉摸,帶有非常細膩的觀察……強烈推薦此書,給那些對詩懷有特別情感的人、對愛爾蘭以及對喪葬與文化傳統有興趣的人閱讀。這本書的內容不只是他身為殯葬業者的生活點滴,更是長久以來,喪葬所帶給人類意義的觀察心得。──《底特律自由報》(Detroit Free Press) 林區近乎撼動人心地帶我們一窺殯葬這門行業的點滴,真實感受其中的血和淚,也閱覽了人生的最後詩篇,撫慰了讀者的心……這是一本細緻

、感性而充滿智慧的書。──《波士頓週日環球報》(Boston Sunday Globe) 林區用了極大篇幅描寫自己所愛的人,他以生花妙筆表現出他們從容的幽默感,以及毫不掩飾的深情……這是一本讓人印象深刻、節奏明快的散文集。──《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune) ……這本引人深思的書,不會太煽情、也不至於太冷情,它恰如其分訴說了,死亡(以及身為殯葬業禮儀師的作者)在我們生命中所扮演的角色。──《科克斯評論雜誌》(Kirkus Reviews) 非常激勵人心、非常特別的一本散文集,書中充滿各式各樣的人性、不以為然的嘲諷,以及再健康不過的坦白直率。──《國家雜誌》(

The Nation)書評 本年度的文學作品大概找不出比這本書首章〈入土為安〉更好的開頭──『每年,我都要埋葬好幾百位鄉親』,而接下來的內容也沒有辜負這驚天動地的開場白……即使在這以第一人稱觀點記錄文字的盛產年代,這也是一本獨樹一幟的作品。──《君子雜誌》(Esquire) 一本非比尋常又動人心弦的書。林區的文字優美動人……書裡每個章節都讓人沉迷其中,林區以他身為殯葬業者的觀點,引導讀者重新認識生、死,以及最重要的愛。──《她雜誌》(Elle) 林區賦予了死亡課題生命,更將生命與死亡化成藝術。──《閒暇雜誌》(Time Out)紐約版 太精采了……辛辣中帶著親切的文風,

讓人卸下心房暢快地讀著。──《優涅讀者雜誌》(Utne Reader) 林區是個十分特別的作家,他從身為殯葬業禮儀師的角度出發,將自己對生命的深思、道德的複雜扣問都寫進了這本散文集……他讓我們不禁深思起死亡的意義──為何我們總是迫不及待擺脫死去之人,然後才在回憶裡永遠惦念著……──紐約大學醫學院文藝暨醫學資料庫(The New York University School of Medicine Literature, Arts & Medicine Database)選書 【各方好評】 ●亞馬遜網路書店(Amazon),4.5顆星推薦 ●邦諾網路書店(Barnes & N

oble),4顆星推薦 ●鮑威爾網路書店(Powell's Books),5顆星推薦 ●好讀網站(Goodreads),4顆星推薦 ●電影資料庫IMDB,愛爾蘭電視電影《Learning Gravity》 (aka the Undertaking) ,8.3分推薦 ●電影資料庫IMDB,美國公共電視製播影集《Frontline : the Undertaking》,6.8分推薦 作者簡介 湯瑪斯.林區 (Thomas Lynch,1948~) 【得獎詩人禮儀師】 愛爾蘭裔美國人。散文作家、詩人、講師,並在密西根州密爾福市經營「林區與子葬儀社」(Lynch &

Sons funeral home)。他從事禮儀師工作已超過四十年,此為家族事業,已傳承至其子姪輩第三代。 很難說他先是一名詩人,或是一名禮儀師,畢竟死亡與詩作之間,互文性如此深厚密切。林區長期為人文藝術類型雜誌、質報供稿,如《紐約客雜誌》(The New Yorker)、《倫敦書評雜誌》(London Review of Books)、《巴黎評論雜誌》(The Paris Review)、《哈潑雜誌》(Harper's)、《亞特蘭大雜誌》(The Atlantic)、《基督教世紀雜誌》(The Christian Century)《紐約時報》(New York Times)、《華盛頓郵

報》(The Washington Post),以及《泰晤士報》(The Times)等刊物,文體包括詩作與散文。 《死亡大事》(The Undertaking)是他於一九九六年完成的第一部散文作品集,以精練冷凝、諷喻犀利又不失暖情關懷的詩意攫住了文學界、心理勵志界的目光,迄今已翻譯成八種語言版本。 《活在一個愛恨剛剛好的世界》(Bodies in Motion and at Rest),是他前一部精彩散文集《死亡大事》的續作,精彩溫馨、辛辣嘲諷依舊,主題囊括好友、已逝鄉親、親愛家人,以及對殯葬業本質與市場的省思。前後兩本散文集一起讀,更見相互對話的生動之情。 林區目前共創作

了《與海瑟‧葛雷斯一同滑冰》(Skating with Heather Grace)等五本詩集、三本散文集、一本短篇故事集,以及與一位牧師合著有關喪禮的書《The Good Funeral》,目前仍創作不輟。 個人網站:www.thomaslynch.com 譯者簡介 王聖棻 譯有《大亨小傳》、《基督教的故事》等。 魏婉琪 清大中文所畢,曾任報社編輯,譯有《冰狗任務》等。 合譯作品有《卡娣的幸福》、《星星婆婆的雪鞋》、《月亮與六便士》、《毛姆短篇小說選集》、《人性枷鎖》、《哭完了就要笑啊:歐亨利短篇小說選集》、《如何使用你的眼睛》等。兩人目前旅居加拿大。 《死

亡大事》 ●開場白 01 入土為安 02 格萊斯頓 03 克拉普 04 上帝的右手邊 05 文字織就的肉體 06 高爾夫墓場 07 瑪莉和威伯 08 斯維尼 09 諸聖節前夕 10 艾迪叔叔的公司 11 潔西卡、新聞獵狗和棺木買賣 12 生前告別致詞 ●謝辭 《活在一個愛恨剛剛好的世界》 ●寫在前面 01 動靜之間 02 再談斯維尼 03 讀經 04 子宮 05 大變化、小抱怨與未來的榮景 07 真愛備忘錄 08 德卡、汀吉、班吉與我 09 死了的神父 10 釣魚的故事 11 愛的盲目 12 殯葬反斗城 13 小約翰,我們幾乎一無所知 14 千禧貓 15 契機 16 橡樹林公墓的糾葛 17

諾拉 18 雷諾 19 再說兩句 20 時間啊時間 ●致謝 作者序 《死亡大事》開場白(摘錄) 湯瑪斯.林區(Thomas Lynch) 一開始,我以為那表示他「把人帶去埋了」(took them under)。當時是一九五○年代,而我是禮儀師(undertaker)的小孩(正確地說,是好多個小孩的其中之一)。這對我來說其實沒什麼,但對當時玩在一起的朋友而言,可是不得了的大事。 有個玩伴這樣問:「他都『做』些什麼事?他到底是怎麼『做』的啊?」 我就說,我覺得一定要有洞才行,就是要挖洞啊,然後還有身體,死人的身體。 「他把死人的身體帶去『埋』,懂嗎?放進『地底下』。」

通常,朋友們聽到這裡就閉嘴了。 不過呢,我說是說得言之鑿鑿,心裡其實沒那麼肯定。我在想,為什麼不是叫做「埋人師」(underputter),也就是把死人「放在」(put)地底下埋葬掉。說是「帶」(take)他們,確實有點不太對勁;我是指,如果人已經死了,也就不需要有人「帶」著去地下了。就好比,你會「帶」妹妹去藥房,但你會把腳踏車「放在」車庫裡。那個時期的我,很喜歡把字詞和字義當成遊戲來玩。 為了當輔祭,七歲的時候,我被送去學拉丁文。那是我媽的主意。她說,如果我對上帝很小氣,上帝也不會對我大方。這句話似乎有它的道理,就算不是,也是我媽希望我明白的事,而那對我來說,已是最接近真理

的一句話。 拉丁文很神奇也很神祕,一大堆母音讓這個語言讀起來很有意思。每個星期二下午四點,我和聖高隆邦教堂的肯尼神父碰面,學習牢記這些古老的音節。他會給我一張卡片,上頭紅色的部分是神父的,黑色的部分是我的。他來自愛爾蘭,跟我爸的叔叔一起在神學院唸書。這位叔公年紀輕輕便死於肺結核,後來我出生時就是以他為名。當時,我隱隱覺得去當輔祭這件事是我媽和神父串通好的,後來還真的接受了任命。 多年後,神父把這件事一五一十說給我聽;那時他剛退休,回到了戈爾韋郡的鹽丘市。對他來說,這個世界和教會的改變實在太劇烈。我還記得他跟我爸在教堂後頭碰面的情景。 那時,我總在下課後去葬禮幫忙,我爸穿著護柩

人的禮服,戴著手套,別著胸花,從頭到腳一絲不苟;他背後,是一具棕色的棺木,和一群低低抽泣的亡者家屬。神父的祭服已經從黑色換成白色,原本說拉丁文的彌撒全都改說英文,連儀式的先後順序都不一樣了,肯尼神父對此完全不能接受。 「愛德華!」他一到教堂後頭就大吼,「人家要我和大夥一起『慶祝』葬禮,所以把你那張正經八百的臉給我拿掉,而且還要很親切地告訴葛利馬蒂太太,我們主教大人希望她高高興興地辦她死去丈夫的葬禮!」 葛利馬蒂家已很習慣肯尼神父這種諷刺的口吻,看起來完全不為所動。 我手上提著一桶聖水,站在神父跟我爸中間,一邊是白衣一邊是黑衣。 「告訴你,下回我們就會在洗禮儀式上,痛哭流涕以

示哀悼了……」肯尼神父還在繼續火上加油。 「神父,時間到了。」我爸說。 身穿白色十字褡、一臉忿忿不平的神父在靈柩上撒了一些聖水,然後轉向聖壇,管風琴師彈起新讚美詩中幾段輕快的旋律。神父狠狠看了他一眼,示意他別彈了,然後從鼻孔深深吸了口氣,以他那憂傷的男高音音色吟唱來自自己家鄉的〈引進天堂〉,表達哀悼與慰藉。 神父很清楚,一切都變了。 這類事情見多了之後,我漸漸明白,我爸這一行在死者身上花的功夫少,更多的,是讓活著的人接受親朋好友逝去的事實。 隨著歲月遞嬗,言語更替,我爸所從事的這個行當也有了好些新名字。 「殯葬從業人員」(mortician)──這個名號他大概受不

了,因為聽起來活像什麼科學研究員之類的新奇東西,跟汽車、電視和各式家電一樣,總在永無休止地換包裝,創新,改良。 「葬禮指導師」(funeral director)──聽起來很符合現實,老爸也的確具備早期以「葬儀社」指稱業者、如今風向轉為「葬禮指導師」的特徵,他一直相信有困難的家屬需要的是「人」,而不只是一個冷冰冰的場所。 但是他照著鏡子,鏡裡的人還是當年那個禮儀師,那個總是和生者一起面對死亡、發誓會盡己所能做好一切的人。埋葬死者這件事沒有跟著名字一起變新,它還是很古老,在他認為,大概和生命本身一樣老。 跟我一起廝混的朋友還想多知道一些更驚悚的情節。 正如電視上大偵探喬‧

佛萊迪掛在嘴邊的話──「事實……就擺在眼前」,因此我們圍成一圈,抱著我爸以前上葬儀學校時買的兩本書《格雷解剖學》和《貝爾病理學》,看著一堆肢體殘破不全的、得病的,還有死亡的照片,模樣之鬼祟跟後來看色情書刊沒什麼兩樣。 但事實多半不如想像精彩。比如說,沒有誰會從靈柩裡坐起來,也沒有人看過鬼。我還沒見過哪個死人的指甲或頭髮會一直長長。屍體變僵硬並不稀奇,死掉的人其實很平常,平常到難以想像的地步。 活著的人才一點也不平常,成人雜誌裡皮光肉滑的女性胴體也不平常,我們隨年華老去而越顯精彩及醜怪的生命,也一樣不尋常。 也許對每個世代來說都是一樣的──性與死亡,都是必須完成的功課。 我

的父母從高中時期便相識熱戀,畢業時正好碰上二次大戰爆發。我媽一邊繼續讀大學一邊在醫院工作,我爸則跟著陸戰隊第一師遠征南太平洋,之後又去了中國,兩人在戰爭結束後結了婚。他們的世界看起來充滿各種可能。他們的性,因饑餓與擦身而過的死亡而增強,又因擔心懷孕而壓抑,因戰事爆發而延遲,最終在嬰兒潮中開花結果。性和死亡,對他們來說是反義詞;正如在我們心中,俠客與惡棍,貞女與蕩婦,這些人對那些人錯一清二楚的既定形象那樣。 在大戰時期與大蕭條期間出生的孩子如他們,通常帶有浪漫與忠貞的特質──強烈渴望保障,尋求安全感,希望一切長長久久,做生意能眼光精準,並找到一塊安身立命之地。他們結了婚就一生一世永不分離,

住得離城市越來越遠,過著彷彿長生不老的生活。 我們嬰兒潮這一代則在核子武器的致命威脅下出生,在古巴和柏林飛彈的瞄準中成長,對待愛情和死亡的態度就像電視上播放的卡通影片。我們抬頭望天空,低頭看新聞。防空洞是我們遊戲的場所,而就在我們從防空洞走出、或說進入青春期之際,災劫降臨在甘迺迪總統身上。 那個星期四,我們這些讀高中或國中的青少年,不再把注意力放在性幻想和骨盆腔裡代表青春與慾望的新生器官上,轉而思考生命裡發生的第一樁死亡事件。這是性和死亡的偶然交會嗎?是我們生命裡創造與毀滅力量意外地相互衝擊嗎?我們的生命與死亡是不是從此變得更隨機了呢? 於是,無論是不知不覺,是機緣巧合,是意

料之外,還是不顧一切,只要伸手能及,我們都要緊緊抓住自己喜好的事物。我們這一生也就走這麼一遭,如果不能和所愛的人在一起,那麼親愛的,至少可以去愛和我們在一起的人。有時,我們甚至託上天的福,萬事如意地老去……儘管借用視覺詩人卡明斯(e. e. Cummings)的細膩隱喻手法,這似乎帶點「北極熊穿起了溜冰鞋」的滑稽意味。 正因為擔心天有不測風雲,所以我們計畫著傳宗接代,結婚之前要先試婚,雙親的葬禮要事先安排。只因我們從旁人身上得知、並且深信,迎接新生命,迎接真正的愛情,乃至迎向死亡,這些感受全都可以事先預習。然而這所有的計畫、所有鉅細靡遺的安排,所有對於父母這沒做好那沒做到的牢騷抱怨,卻只

是讓我們挫折更多,離婚更多;相信,很快我們就會比這世上任何二十歲世代的人「凱沃克」(kevork)得更多,意即「試圖自殺」更多。(未完,待續) 《死亡大事》譯後記 葬禮,自始至終就是一種情感的產物 王聖棻、魏婉琪 死亡是必須面對的事,人生在世,沒有逃得過的。活得短,可能只需要面對自己的,活得夠長,還得加上許多別人的。活得越長,見得越多。 見得多了,對於死亡的看法會不會有什麼不一樣呢?《死亡大事》這本書就是另一個視角,來自一個四十多年經驗的美國禮儀師──湯瑪斯‧林區。當然,有些時候他也兼具家屬身分。 林區是個有意思的人,這也許和他所在的時代、和他的多重身分有關。他是個嬰兒

潮年代出生的美國人,他的父親參與了二戰,他自己則碰上了越戰,幸運的是他沒抽上去越南的籤。接著,他迎接了美國的反戰與嬉皮年代,自由、開放、女性主義萌芽,而他當時正年輕,正是最容易接納顛覆傳統思想的年紀。 但另一方面,他來自一個篤信天主教的愛爾蘭移民家庭,在保守的中西部長大,從小家中就有濃重的宗教氣氛,再加上喪葬業又是一門離不開宗教的行業。他對愛爾蘭有深厚的情感,相對於年輕歡樂的美國,古老的愛爾蘭對他而言似乎更有厚重的文化感。 他唸文學,寫作,尋找最精確最美麗的詞句;同時繼承了父親的葬儀社,與棺木骨灰罈屍體為伍。 這樣的背景,讓他在古板的儀式中有了自由的協調,卻又在開放的時代潮流

中出現頑固的老派思想,於是許多時候,林區對事物的看法很難預測──不知道是「嬰兒潮之子林區」,還是「宗教與傳統的林區」要現身。比如,當他說到自己年少輕狂時,烈酒藥物都碰過;說起那些自我追尋的過程,筆調神采飛揚,彷若身後有翼,蓄勢欲飛。但換個章節,又對傳統大家庭有不太合時宜的依戀,連姑姑阿姨們監視下的家中戀愛約會都寫得極為純潔可愛;對現代小家庭興起的社會傾向,則以一種「嗟哉禮崩樂壞」的搖頭口氣慨嘆著。當談論安樂死議題時,更是用盡譏嘲反諷,幾乎讓人覺得下一段他就要心臟病發。 以他這樣一個無論年代與地域、歷史與個人、社會與家庭,都處在新舊交界,有各種力量衝擊著中心的人來看死亡與葬禮,也就成了非常

有意思的事。對讀者來說,他的每一個故事都是我們想知道又懼怕知道的;對他而言,卻只是日常生活。 當了這麼多年的禮儀師,林區很明白他這個行業在一般人眼裡有多神祕,不只是誰也不願碰觸的死亡、屍體,更可怕的是讓人覺得哪天也可能落在自己身上的生死無常,以及怎麼看都會被禮儀師大敲一筆的喪葬費用。他很明白的說,他處理屍體,和牙醫看到一口爛牙,醫生看到一堆爛器官,或會計師看到一堆爛帳沒什麼不同──那只是一份工作,必須做到好的工作。 但說是工作,也並非完全抽離自身感情。例如他提到,從他父親開始,因為看過太多意外,於是對自己的九個孩子一直有「不知道什麼時候會出事」的恐懼。林區小時候只感覺到處處受限,但

等到他自己也當了禮儀師,他完全懂得了父親當年的感受,也開始恐懼了。有多少死亡毫無道理可言,無從防範,要是降臨在自己孩子身上,真不知如何承受。由於帶有父親身分的同理心,他會盡可能幫助失去孩子的父母,甚至棺木照批發價不多收一塊錢,也不收服務費(以做生意來說已是絕大的善意),只希望「上帝讓這些個父母承受掏空人心的傷痛時,可以跳過我這個做父親的」。 至於葬禮最根本的問題──為何而辦?為誰而辦?林區的答案百分之八十傾向於「活著的人」。他認為,人死了之後便無知無覺,靈魂去該去的地方,餘下的皮囊最好用處便是讓活著的家屬好好繼續生活。當然,也有人非常執著於安排自己的身後事,林區也會盡量做到,這就是剩下的

百分之二十了。 於是便有了〈瑪麗和威伯〉這一章所描述的,瑪麗為了讓自己的棺木能按照自己希望的路線進入墓園,不惜投資大筆資金與人力修橋;這個決定,林區顯然是贊成的。而在另一章〈潔西卡、新聞獵狗與棺木買賣〉,魯斯希望把自己燒掉,然後從熱氣球上撒下來的想法,就被他一再勸阻,因為考慮到魯斯家人將來會無處追悼。但魯斯認為那是「他的」葬禮,而林區認為「他的」葬禮不只是「他的」。逝者已矣,活著的人還要背負著這份悲傷活下去,能藉由讓家屬安心的葬禮多一分療癒,多一分平靜,都是好的。 當然,由於文化與宗教的差異,許多觀念在台灣是沒有辦法通用的。台灣的葬禮融合了太多佛教道教以及民間習俗,人們習於用凡人的

生活去想像死後的世界,於是要有錢有房有車有四季衣物,否則親人就會沒錢用沒屋住,過得不順心會託夢,子孫們便把祖先要的物事速速備齊燒去。 這種天堂觀(人死後依然可能寒冷,可能匱乏,擁有和凡人完全相同的七情六慾)說起來相當的「不天堂」,也常有邏輯難以解釋的部分出現,比如投胎觀念(好人會早投胎,然而另一方面,大家卻相信自己祖先的靈永在)、風水說(祖先墳墓所在位置可以庇蔭幾代或者禍害幾代,祖先移居外地或分葬不同處這些情況便沒有統一說法)之類的,這些都很「人間」,也就是林區認為的──什麼方式讓你安心,你就去做,想怎麼做都可以。有時甚至讓人覺得,所謂過世的人在陰間所需,其實就是活著的人夢想自己死後能

擁有的一切。但是,如果這麼做活著的人可以覺得安心,甚至因此對自己未來在另一個世界的生活減少憂懼,又有何不可呢? 「假如在排場和隆重儀式上的小小升級可以讓你覺得舒服點,可以考慮把這當成一筆明智的花費。比起把錢花在精神科醫師、買藥、酒保或順勢療法上,高檔的墓地或宗教儀式說不定更有療效,葬禮再貴都划得來。」這是林區的專業意見,東西方同理,其實,也是世上所有葬禮的根源和最重要目的。 理論物理學家史蒂芬‧霍金說:「人腦就像一部電腦,零件失效後就停止運作,人死後並沒有任何事發生,就是停止運作而已。『沒聽過壞掉的電腦還有來生或是去天堂的,天堂只是害怕黑暗的人想出來的童話故事。』」這也許是死亡的

事實,然而葬禮自始就是一種情感的產物,大部分的人,對於他人或自己的死亡,心理素質都沒有霍金那麼強大,所以需要緩衝,需要寄託,需要期待,在無能為力的死亡面前,葬禮,是一件讓活著的人覺得「有能為力」的事。 我們如此脆弱。可以想見,只要人類還在的一天,這個行業就不會消失。 《死亡大事》 第一章 入土為安(摘錄) ……一個人的時間到了就會死,不管是一週裡哪一天,或一年裡哪個月份,如果就季節因素來考量,人也沒有明顯喜歡死在哪個季節。而星星怎麼排列,是不是滿月,或是教會年曆上某個節日也跟死亡沒什麼關係。就死亡的地點來說,哪裡都可以死。有人可以在自己的雪佛蘭車子裡或養老院裡站著或躺著死,也有人

死在浴缸裡,在州際公路上,在急診室或手術室,或在寶馬轎車裡。不知道是不是我們把更多的設備跟死亡相提並論,或者是我們更看重死亡這件事,死在一些用縮寫表示的地點似乎比較不一樣,比如說死在加護病房(ICU)好像就比死在格林次布萊爾療養之家來得好,但事實還是一樣,死者不在乎這個。就這點來說,我埋葬和焚化的死者和以前並沒有兩樣,因為他們的時間和空間已經是極不重要的事。其實,喪失空間時間感正是大事即將發生前第一個確切的兆頭。接下來便是停止呼吸。在這個時候,如果是胸部中槍或是外傷休克,肯定要比中風或是冠狀動脈硬化來得引人注目,不過死了之後,怎麼死的就完全不重要了。任何一種死法都行,因為死者不在乎這個。 死的

是誰也沒有那麼重要。像「我還好,你沒事吧,差點忘了說,他死了!」這樣的話,是用來安慰生者的。 正因如此,我們才在河裡打撈屍體,在飛機殘骸和爆炸現場搜尋死者。 正因如此,執行任務時失蹤(MIA)比當場宣告死亡(DOA)讓人更痛苦。 也正因如此,我們會開著棺木,齊聲朗讀訃聞。 知情比不知情好,而知道死的是你,比知道死的是我要好上太多。因為如果死的人是我,不管你好不好,或是他好不好,跟我都沒太大關係。你大可以直接轉身走人,因為死者不在乎這個。 當然,生者因為還活著,因為還有保險要操心,所以還是會在乎。現在,你可以看出其中的差異,以及為什麼我還待在這個行業。活著的人是很謹慎的,常常要注意很多事情。死去

的人就沒什麼需要在意的,也可能是沒辦法在意了。不管是哪一種,死者不在乎這些。這些都是事實,沒什麼特別,想驗證也沒問題。

臺北市校園餘裕空間經營非營利幼兒園的運作現況及困境:公私協力的觀點

為了解決昇恆昌工作心得 的問題,作者林莉萍 這樣論述:

校園餘裕空間與幼兒教育照顧皆為公共問題,若能融合一起,採用公私協力之政策工具,成立非營利幼兒園,在政府有限社會資源下提供福利服務、解決民眾的困境並滿足民眾需求的需求,一次解決二個公共問題是值得期待的政策。本研究係以臺北市政府與非營利組織公私協力,運用校園餘裕空間經營非營利幼兒園,探討實務運作現況及困境。本研究主要採用「文獻分析法」與「深度訪談法」,經耙梳各方對公私協力之理論及學理歸納出分析架構,再以深度訪談法蒐集資料,同時分析臺北市政府委託公益法人之契約文件,使文獻、訪談與文件做綜整的討論,以供後續研究參考。研究發現:臺北市政府委託公益法人辦理非營利幼兒園,實務上與公私協力的成功因素大多符合

,例如:共同目標、法規規範、充分的資源、良好的溝通、長期關係、相互信任、互相尊重、資訊公開等等,惟因臺北市政府擁有績效考核權、財務控管及人事監督權限等與公益法人遞結的行政契約中,雙方的角色關係偏向於上下層級節制關係而非平等互惠關係。

冬之影

為了解決昇恆昌工作心得 的問題,作者黃賢正蔡惠君 這樣論述:

靜謐的時光裡,一詩一圖,打開《冬之影》,也打開了您的異想視界。 《冬之影》是攝影哲學家Sam Huang(黃賢正醫師)繼《一葉寧靜》的作品後,於2019與才女詩人中醫師(蔡惠君)共創的攝影與詩的合輯。 Sam(黃賢正醫師) 以鏡頭描繪生命故事,以影像書寫人生哲學。途經花開花落,歷經生命層次的激盪,每一個快門即是瞬間的感動與美感的詮釋。當Sam的攝影作品與惠君的詩相遇,或許更能讓讀者找回自我實現的初心。 —冬之影 —無聲的世界 剩黑白的對峙。 非黑即白, 我在混沌的時空, 尋找灰的可能性, 去除剛毅 多了幾許柔和的撫媚 曙光躍動

在將暗未明之際 「冰心」作品,將禪的意境融入作品之中,獨特極簡的構圖,將雪景化作水墨般的畫境;暗與白的對比,動與靜的呼應,匠心獨運令人驚艷! 「冬之素描」是黃賢正代表作,和「冬之寂」、「創世紀」、「雅風」、「愫」等作品屬同系列,黑色的枝幹和白色的雪,產生如黑白鍵盤的音樂韻律性,但是在統一協調中仍有強弱變化,在寂境中透露出活力。 蔡惠君的詩悠然走入Sam的鏡頭世界,這樣的一本合輯,將帶給你更多的哲思與想像空間。靜謐的時光裡,一詩一圖,打開《冬之影》,也打開了您的異想視界。 《冬之影》中Sam賢正試圖將心中對於影像作品的想望及意境透過詩人蔡醫師惠君之筆,活潑而跳動,總是可

以不時的讓整幅作品呈現畫龍點睛的效果。 作者簡介 黃賢正Sam Huang/攝影作者 以鏡頭描繪生活故事,以影像書寫人生哲學 北市聯合醫院陽明院區心臟血管科主任醫師 國立陽明大學醫學系講師 台北攝影學會碩學會士 台灣省攝影學會碩學會士 新北市攝影學會碩學會士 北青攝影學會碩學會士、博學會士 著作 《一葉寧靜》黃賢正,陳姵綾2016 個展記錄 2008捷克愛攝攝影展 2008滿天神佛的尼泊爾攝影展 2009油菜花的故鄉青海攝影展 2009土耳其攝影展 2010西藏攝影展 2011塞外金秋北疆風情攝影展 2012

微笑吳哥高棉攝影展 2012黃山仙境攝影展 2013最讚的台灣風情攝影展(台北篇) 2013海上桃花源馬祖攝影展 2014出塞變奏曲攝影展 2015時間之外-第五季(詩畫攝影聯展) 2015讓我以愛回報攝影&詩展 2016一葉寧靜攝影&詩展 聯展 2016台北國際攝影節新沙龍攝影聯展 2017愛・暮公益慈善攝影聯展 (黃賢正、蔣益欣、謝炳昌、何季彥) 得獎記錄 2015第三十九屆台北國際攝影沙龍創作組台北攝影學會金牌獎(yearn) 2018法國PX3巴黎攝影大賽自然風景組銅牌獎(The Sketch Of Winter Snow

) 黃賢正Sam Huang FB: www.facebook.com/sam.huang.129 蔡惠君Penny Tsai/詩作者 台中蓮樺中醫診所 院長 瑞澤國際健康有限公司 執行長 朵朵文創 執行長 涵宇藝享空間 藝術總監 獨立策展人 音樂詞曲創作者 歌手 (第一張全創作專輯-自由2017年12月發行) 台中市中醫師公會公關 副主委 中醫鼻過敏防治委員會 副主委 中醫長照委員會 副主委 國際獅子會300-C1區台中市民權獅子會2017-2018會長 右手執針開藥,左手寫詩作曲,正職是中醫師,藝術是愛好也是悠遊人間的樂趣,從

寫詩、音樂創作跟繪畫中,品味人生真善美。 詩人的詩風空靈幽遠,精準掌握要表達的意象,從簡約的詞彙中,帶領讀者進入另一想像空間。在寫詩過程中,詩人同時也檢視並洗滌自身的生命,清醒並深刻的活在當下,記錄每個值得書寫的片段。 涵宇藝享空間 FB: www.facebook.com/hanyu09 推薦序 台北國際攝影節總監/康台生 療癒系詩人/陳姵綾 作者序 攝影作者/黃賢正 詩作者/蔡惠君 壹、光之綻放 冬之素描 冬之寂 亙 美的復仇 在水一方 等待 天晴 貳、山嵐霧起 創世紀 山色 尋 陪伴 遠方 參、灰之渾沌 弦 融 灰的聯想 錦瑟 咖啡幻想曲 肆、心之

意象 約定 穗 蔓 風起 麥田 初生 自由 窈冥 藍的聯想 雅風 存在 靜止 雪之花 原罪 冬景 問與答 心向 雪融 獨白 童話 含苞 唯一 美的極致 堅持 日晷 雪之丘 刃 仙境 緩慢 伍、冰之幽微 冰心 等待 銀河系 神工 幸福 陸、林之剪影 寂靜 希望 愫 雨的心事 美的覺醒 思念 剪影 柒、冬之記憶 歲末 關於愛情 飛行練習 瑞鶴圖 八線譜 角 先知 捌、消失的座標 線索 背影 雪徑 聚焦 巨龍 推薦序 康台生/台北國際攝影節總監 2016台北國際攝影節「新沙龍攝影」單元,透過策展人簡榮泰的介紹,認識了黃醫師和他的作品。黃醫師是國內心臟血管科權威,但是謙

和的態度和對攝影藝術的熱愛,可以說是跨領域藝術創作的典範,讓我留下深刻的印象。 此次黃醫師將出版《冬之影》攝影詩集,由蔡惠君醫師根據黃醫師攝影作品,有感而發的創寫詩句共同發表。我們都知道「詩中有畫」的涵意,美好的詩常觸發我們視覺的想像和喚醒生命記憶中的場景或片段;而「畫中有詩」卻是經由影像激發情感與詩心,兩者雖然路徑不同,卻同為「詩」與「畫」完美的結合,我有幸先睹兩位醫師的創作,撰寫一點個人閱讀心得報告和大家分享。 「冰心」作品,使我想起日本知名北海道攝影家前田真三,他喜歡將禪的意境融入作品之中,獨特極簡的構圖,將雪景化作水墨般的畫境,黃賢正此張作品有異曲同工之妙,暗與白的對

比,動與靜的呼應,匠心獨運令人驚艷,是我最喜歡的作品之一。 「冬之素描」是黃賢正代表作,和「冬之寂」、「創世紀」、「雅風」、「愫」等作品屬同系列,黑色的枝幹和白色的雪,產生如黑白鍵盤的音樂韻律性,但是在統一協調中仍有強弱變化,在寂境中透露出活力,顯見作者精於構思,每幅作品皆追求盡善盡美,也令人感嘆造物者的巧手奧妙! 「弦」作品和「融」、「等待」、「問與答」、「初生」、「線索」等作品都具有光影與造形的美感,雪的千姿百態在光影映照之下,產生變幻莫測、炫目亮麗的圖案,是上天賜予的禮物,需要有獨到的眼光和高超的技術,才能捕捉稍縱即逝的一刻! 攝影是和生活密切結合的藝術,為了留住當下景

象的感受,藝術家們常透過各種方式來表達,攝影就是其中一種。黃醫師善於用簡潔構圖來說故事,所以這次《冬之影》作品,將日本北海道及中國東北的雪景,以他對大自然生命的感受,構築既抽象又寫實的獨特畫面,閱讀後予人豐富想像空間。 由於黃醫師作品很多,在此無法一一敘述,留待讀者細細品味,黃醫師在專業餘暇投入攝影創作,兩年內連續出版兩本攝影集,並在國內外屢獲攝影大獎,成就令人羨慕,在《冬之影》攝影詩集出版之際,表達個人誠摯祝賀與敬佩之忱。 推薦序 一帖「美」的藥方——聽診器之外的視界 陳姵綾/療癒系詩人 聆聽只是一種聽覺嗎?或者可以解釋,「聆聽」啟動了內在視覺的靈動模式。 穿梭於醫院

診間的黃賢正( Sam )在尋常的聽診器之外似乎感悟了另一種身心安頓的撫慰空間。我們也不禁質問,「藝術」與「醫學」是一種感性與理性相互衝突?抑或是彼此相互驗證的一種關係?而如果影像的傳達是一種作者與閱聽者的互動儀式,那麼這是否也是另類的一種「醫」、「病」關係的存在?如若所謂美學是一帖藥方,那麼在 Sam 的眼裡,在他的攝影鏡頭裡,除了構圖比例、光圈、快門、ISO 等等基底外,更重要的是一份美的牽引與美的滲透力,因此當我們靜觀他的作品時總有一種互以相映,互以理解,因而被傾聽甚或被療癒的莫名感動。或許是責任心使然,猶記得在《冬之影》攝影詩集創作發展期間,Sam 與才女惠君醫師次數頻繁的就每一張作品

密集的研議與商榷;他試圖將心中對於影像作品的想望及意境透過詩人之手,透過詩人的文字,更完整的呈現給眾多的閱聽者。因此一張圖像佐一首詩,彷彿「藥方」與「說明書」,這或許是創作者的 一種溫柔體貼與細膩的態度吧! 哪個哲人曾說過:「孤寂不是一種無奈,它是一種心情、一種境界」,故「孤寂」可以讓內在更清明且更有利於靈性的追尋。我想這本《冬之影》的調性無處不顯現著創作者——Sam 在出版《一葉寧靜》攝影詩集之後不斷提升的靈性感知能力。尤以本詩集大量的運用白色或單色為基底,在繁雜的大千世界中,去蕪存菁,大膽俐落的割捨與提煉,繼而轉化成一種簡潔獨特的意象。從繽紛的顏彩到黑白世界,由繁複到精簡,這不只是

Sam 的美學哲思,更是對浸濡佛理,喜讀經書的他而言,是一種修行層次的進階。 《冬之影》攝影詩集——透過 Sam 的攝影鏡頭與詩人惠君之筆,圖與詩兩者加乘的力道,更具故事性也更有能量;美好的圖像與文字,可以稀釋或轉化憂傷,也讓我們的心智更為澄澈,在這庸擾忙碌的時空裡,尋一個靜謐角落,一杯濃淡適宜的茶飲,傍著這本具有療癒能力的攝影詩集;這就是最怡然自得,無所罣礙的幸福時光。 作者序 黃賢正/攝影 繼2016年《一葉寧靜》我與詩人陳姵綾的第一本攝影詩集之後,攝影創作還是不斷的在進行,以攝影呈現對生命之美的讚頌成為我生活中很重要的一部分。2016年才女中醫師蔡惠君來台北參與我的《一葉

寧靜》新書發表會,由此因緣2017年與蔡醫師,決定共同出版我的第二本攝影詩集。 2016年榮幸受邀參展台北國際攝影節——台北新沙龍。 有機會與總策展人輔大藝術學院康台生院長交流,獲益匪淺。啓發我對攝影藝術風格的新方向及突破,是以孕育出《冬之影》這本攝影詩集對雪有更深一層的感受。整本書的意涵都圍繞著雪、樹、大地、植物、丹頂鶴、野鹿、麻雀、溪流。透過光影、線條,造型的運用,將大自然渾然天成的景象呈現出來。 雪景有多樣性的變化,可以用不同的方式來呈現,雪下到極致就只剩下黑與白的世界,這次的作品一樣沒有大山大水,歲末寒冬的孤寂,生命力的堅強與希望,各種粗獷與細膩的感受都一一的藉由攝影將它

呈現成影像。太豔麗及太直接寫實的照片都被我割捨了,而特別用寫意的方式來凸顯本書的風格,希望能產生更多不同的共鳴。 「冬之素描」組照曾獲得2018法國PX3比賽銅牌獎。就是以冬雪來訴說樹的枯枝線條,樹林、圍籬、植物小生命,在寒冷的冬雪中展現自然界的線條、美感、生命力。 「弦」這幅作品雪白的河岸邊原本是那麼寧靜,不染塵埃;樹林裏的枝幹,經陽光照射,影子映在雪地,一絲絲的畫面有如琴弦,正在絲絲的撥弄出年華的音符。 「冬之寂」中表現嚴冬的冰雪世界裏,只剩黑與白的對峙。圍籬外,站立著孤寂的小樹。在冬的盡頭,飄落著詩的意象。 「創世紀」陰鬱的藍天,映在雪白的大地、彷彿回到創世記之初

的景象⋯⋯ 「約定」是利用雪中僅存的殘葉與兩朵紅色脫焦小花的對話印象,彷彿唐朝和尚圓澤與李源正在約定它們來生的重逢。 《冬之影》攝影詩集的作品創作取材於2016年元月中國大陸東北與2017年元月日本北海道。感謝以前曾經教授過我的老師們,楊文博、倪紀雄、吳文鏡老師對心象攝影的啓發,簡榮泰、陶松齡老師對數位編修的教導,以及所有在攝影之路一起創作的同行善友。 蔡惠君/詩作 時序入冬,這是一個沉澱的季節,很開心2019年初就有新作品面世,也算是對自己交出了2018年最後的一張成績單。2018年除了本業的看診工作外,也卸任了台中市民權獅子會會長一職,陸續創作了幾首音樂小品,考取了國際

藝術經紀、策展人跟古董鑑定的證照,赴緬甸義診,完成了幾場公益活動,陪伴家人旅遊。豐富多彩的生活中,寫詩創作是我跟自己對話的一種方式。 從小就喜歡塗塗寫寫,學生時期多次代表學校參加作文比賽,也是學校刊物的主編,因此培養了對文字的敏銳度。在散文、小說、評論等各種文學形式中,我對新詩一直是情有獨鍾。用最洗練精簡的文字,表達作者內心深處情感,也帶給讀者無窮的想像空間,字數雖少,卻讀來鏗鏘有力,意境深遠雋永。在這本《冬之影》攝影詩集中,Sam這些精彩的攝影作品,更是帶給我許多源源不絕的創作靈感,可以盡情抒寫文字音韻之美。 Sam算是我醫界的前輩,我跟Sam的相識,得歸功於姵綾姐的牽線。兩年前姵綾

姐出版《姵綾情詩》、《一葉寧靜》,邀請我為其中四首作品譜曲,我也多次陪同在簽書發表會上演唱,因此對Sam的攝影作品留下深刻的印象。在2017年12月,我以台中市民權獅子會會長的身份,邀請Sam及其他三位攝影師共同舉辦了一場愛・暮公益慈善攝影展,將所得捐贈給台中市獨居老人用餐,也因此種下了日後合作的種子。 Sam的攝影作品風格精準獨特,之前多次榮獲國內外攝影大獎,尤其此次書中北海道系列作品,我認為境界已遠遠超越之前的作品,由具體轉變為意象,有些甚至如抽象畫般幽遠寧靜,細膩的捕捉雪景光影變化,表達出冬季北海道寂靜之美,可以說是他截至目前的代表作。書中作品多元豐富,有中國水墨的詩意,也有西洋素

描的寫意;有歲末枯枝的剛毅,也有丹頂鶴的靈動;有大雪紛飛的禪意,也有雲過風輕的飄逸。我們合作的作品超過百首,也在Sam對自己作品風格及構圖的嚴格要求下,精簡成為書中收錄的70首。 每一次的嘗試都是生命難得的體驗,每一次用心走過的步履都會是明日光榮的印記,很開心跟Sam一同將我們滿意的作品呈現在大家面前,也在此感謝所有生命中的貴人,和默默支持我的讀者朋友們,因為您們,我得以離夢想更近一步。 2018.12.15寫於台中 【等待】 那是一種煎熬的考驗等待積雪融化春風再度輕吻我的臉 是思念翻湧的澎湃等待候鳥來訪陽光灑落我肩上的塵埃 等待妳的笑靨一如清晨微光中盛開的蓓蕾

脫俗綻放泛起我心中漣漪恆久蕩漾 等待來世妳那回眸的交會【創世紀】 陰鬱的藍映照在雪白肌膚 一切彷彿回到創世紀初良善的種子被孕育肥沃的子宮裡冒出嚼之芳香的語彙繼而分枝散葉一首朗朗詩歌被書寫在這幅白絹 雋永銘刻每個日昇日落【陪伴】 偌大天地再沒有其他存在當你和我肩併着肩在雪地中等待 等待第一道晨曦引領我們走出最幽微的山谷清澈的溪流潔淨沾滿泥濘的雙足 等待霞光掃除面容的疲憊而繁星點點是夜幕所鑲嵌希望的燭台 等待在最美的時刻相互輝映 陪伴 是你應允我的勇氣【藍的聯想】 晨光中 穹蒼披上湛藍薄紗氤氳裡 隱含結晶的露珠和飽滿的想望 恰如湖水擺動的是光的顧影自憐而遠方的樹經過月的洗禮

夜的風霜依然挺直的身影虬髯着年歲的枝椏 糾結的心事等待風的梳理迷霧中癡癡凝望遊子的歸期【雅風】 是柔順的蒹葭行草蜿蜒千年的詩句長髮般水草舞動春風飛揚的裙角 是纖纖玉手在素絹繡上數行相思淚泛白的藍見證千年的誓言【等待】 心被桎梏在冰封的記憶獨剩藍光幽微映照取暖 滴落下時間一去不返腳步聲【寂靜】 在渺無人跡的雪地站了半世紀等不到倦鳥歸巢連路過的雲也屏息 風輕聲躡足怕驚醒沉睡的黎明 【思念】 山想念雲白首上千愁萬緒長句羅布排列成冊瑞雪覆蓋了初發芽的情愫 風不慎翻開了情書一角的秘密

Podcast與擬社會人際互動之關係—以司法院《司事Law室》節目為例

為了解決昇恆昌工作心得 的問題,作者何佳芸 這樣論述:

為強化公民與政府間的互信,政府嘗試運用新媒體進行政策行銷。司法院於 2021 年 10 月推出《司事 Law 室》Podcast 節目,與聽眾分享法官的工作心得以及對司法現況的觀點,試著與民眾拉近距離,也讓民眾更能將司法知識運用在生活中。本文基於擬社會人際互動觀點,分析《司事 Law室》主持人人際吸引力對聽眾社交商務意圖之影響。同時也納入主持人的自我揭露數量、深度、正向性進行探討。本文以《司事 Law 室》聽眾進行立意抽樣,有效問卷為 458 份。結果顯示,主持人的社交與任務吸引力對聽眾的擬社會人際互動有正向影響,聲音吸引力沒有顯著影響。自我揭露方面,以正向性最具影響效果,數量、深度則與擬社

會人際互動無顯著影響。本研究盼能透過Podcast 與擬社會人際互動及社交商務意圖之討論,增進司法院與相關公部門對新媒體應用的理解,對之未來發展與走向產生意義和貢獻。

昇恆昌工作心得的網路口碑排行榜

-

#1.昇恆昌面試考題

昇恒昌 (昇恆昌)2019四月10筆精選面試分享-面試趣| Zi 字媒體. 昇恆昌-面試名單面試時間:14:面試地點:教室[實習面試]年11月21日(四)到昇恆昌股份 ... 於 3kralove.cz -

#2.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#3.昇恒昌-顧客服務員面試心得 - 絲瓜棚下呱呱呱- 痞客邦

無論如何趁年輕我都還可以試試於是我趁還沒正式離開前東家就開始觀望104跟修改履歷甚至還在職就投了結果就是昇恒昌的人資打來約我週三面試我說我還 ... 於 annabellepeng.pixnet.net -

#4.[職場] 有人在昇恒昌面試過嗎?好難熬>< - 看板CareerLady

我在3/7(四)面試銷售員面試狀況不盡理想最近在調作息沒睡飽就出門而且加上緊張腦子不大清醒>< 主考官問的問題都回答了但總覺得可以在回答得更好更完整 ... 於 www.ptt.cc -

#5.昇恒昌股份有限公司 - 比薪水

公司頁_1則心得以上H1_工作吧在這曝光職缺. 薪水情報 面試心得 PTT 評價. 平常心. 上班心情. 很少加班. 加班頻率. 36.5k. 平均月薪. 290. 薪水情報. 778. 面試心得. 於 salary.tw -

#6.#工作心得昇恆昌上班 - 工作板 | Dcard

我7🈷️快月底才去昇恆昌上班,在想要不要離職,今天還去做體檢,想到每天要3:00多起來騎車去一個地點等交通車,好累喔,才上班幾天而已快受不了了, ... 於 www.dcard.tw -

#7.昇恆昌精品營業員面試分享 - 小狐狸想去b612星球

目前已經在昇恆昌上班滿三個月了~ 想跟大家分享一下面試的流程,如果有問題也可以詢問我我想先說一下為什麼我選擇昇恆昌也想撫平一下看到關於昇恆昌 ... 於 deeb612.pixnet.net -

#8.昇恒昌股份有限公司面試心得-面試經驗談 - 1111人力銀行

想找昇恒昌股份有限公司面試心得、面試服裝、工作經驗、考題技巧、評價、薪水待遇、工作甘苦、應徵流程就快上1111面試經驗談,這裡有最新最完整昇恒昌股份有限公司的 ... 於 www.1111.com.tw -

#9.昇恆昌工作ptt - gd-bau.cz

· 問昇恆昌(更). Fw: [公司] 昇恆昌-視覺設計師_面試- 看板Design - 批踢踢實業坊. 昇恆昌工作心得 ... 於 gd-bau.cz -

#10.[問題] 昇恒昌面試分享及請教薪資? - salary - PTT職涯區

昇恒昌 股份有限公司全台機場免稅商店的銷售,員工人數3600人應徵職缺為人資 ... 填寫人事資料表,接著有兩份考卷其中一份就是問答題,問一些你的優缺點~ 工作上福利。 於 pttcareer.com -

#11.連續6房客都在相同位置上吊!最猛凶宅屋主成交前反悔 - 風傳媒

一棟奪走六人的凶宅,這樣駭人聽聞的房子就彷彿都市傳說一般,說出來大家都說這一定上新聞,弄得眾所皆知吧!但其實這樣的案例並不稀奇,甚至可能就發生在你我住家的 ... 於 www.storm.mg -

#12.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 386 頁 - Google 圖書結果

生、吳稚暉先生、胡漢民先生等、於『亂之哲學』尤有心得、鞍山 ... 餘公里、堆·北陲繁盛、移民實邊、端前山爲多、更有崑都崙溝的險即是平原沃野、工作甚易、至賴交通、 ... 於 books.google.com.tw -

#13.昇恆昌面試考題 - Era - diapp.cz

原標:昇恒昌顧客服務員面試心得圖文本文由絲瓜俠授權轉載絲瓜俠又開始人生新波面試啦嗨各位好久沒更新喔我~人生直毫無進展甚至有點後退? 沒想到我2018年底開始的工作 ... 於 era.diapp.cz -

#14.昇恆昌面試考題- 工作薪資討論

昇恒昌 股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:精品營業員薪水、理貨員薪水、暑期實習生薪水金屬中心薪水ptt 2022聯發科薪水阿潭的店 ... 於 ywah.knowbytesolutions.net -

#15.昇恒昌股份有限公司面試心得 - 面試趣

昇恒昌 股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:採購人員面試、APP工程師面試、視覺設計師面試、 ... 於 interview.tw -

#16.知音文創三眼怪物 - zanguyt.online

以"人"為最初衷的本,將每一位員工當作是家人,打造自然放鬆的工作 ... 知音文創藍芽相關商品免稅價宅配到家,稅金由昇恆昌負擔,不必出國也能買。 於 zanguyt.online -

#17.141006 昇恒昌面試-精品部門 - sabrina - 痞客邦

從九月不停投昇恒昌職缺,但他們好像沒有想理我的意思其實滿難過的啦.... 不過就在我認真準備另一間公司考試時,10/2中午昇恒昌打來了一種心灰意冷的 ... 於 sabrina1125.pixnet.net -

#18.昇恒昌股份有限公司面試心得、工作薪資討論 - 518好公司

昇恒昌 股份有限公司的面試心得、工作薪資討論目前共累積11 筆公司評價,應徵前、面試前最想知道昇恒昌股份有限公司的工作經驗、面試心得都在518好公司, ... 於 ask.518.com.tw -

#19.昇恒昌股份有限公司的員工評價 - 104公司評論

2023年最新來自昇恒昌股份有限公司員工的真實評價,應徵、面試前最想知道昇恒昌股份有限公司的評論、匿名員工評價、薪水福利、工作氣氛都在104公司評論! 於 reviews.104.com.tw -

#20.昇恆昌面試

昇恒昌 股份有限公司面試:: 百貨小開. 國泰人壽保險股份有限公司薪水情報. 臺北市大安區仁愛路段號. 臺北市松山區東興路8號8樓. 於 codev-gpseo.fr -

#21.順遊湖口周邊景點路線規劃玩一天 - 寶寶溫

大家到新竹玩,是不是都路過湖口而不入,下次可以下湖口交流道,到湖口老街逛逛吃美食,再去湖口好客文創園區玩古童玩,買客家伴手禮,山上的景觀餐廳 ... 於 bobowin.blog -

#22.昇恆昌免稅店營業員- 工作心得 - 職場透明化運動

工作 地區:臺北市。相關職務工作經驗:2 年。最高學歷:大學。每週工時:40 小時。薪水:每個月新台幣40000 元。工作內容:營業員基本上不會太複雜, ... 於 www.goodjob.life -

#23.面試趣- 小編有朋友在昇恆昌免稅店工作常常看他PO一堆福利品

小編有朋友在昇恆昌免稅店工作常常看他PO一堆福利品、上班還可以妝水水~ 真的有那麼好嗎? 入坑前先來看看138個過來人怎麼說吧! 連結在留言區! 於 zh-tw.facebook.com -

#24.[請益] 有人了解昇恒昌的薪水嘛? - 看板Salary - PTT網頁版

小的現在在遠通E-TAG 雖然是約聘一個月還是有三萬多月休8~9 工時9小升遷管道較無彈性遲早是要換工作的但家人更喜歡昇恒昌因為是台灣最大免稅店家人希望我去那闖闖雖然 ... 於 www.pttweb.cc -

#25.昇恆昌面試心得、求職秘笈與工作經驗分享 - mores-hluchy.cz

昇恆昌 面試考題- 昇恆昌面試心得、求職秘笈與工作經驗分享-面試經驗談. 0vw4tlao.mores-hluchy.cz; 昇恒昌面試注意事項知識摘要第1頁共計20項_台灣 ... 於 0vw4tlao.mores-hluchy.cz -

#26.[面試] 昇恆昌PMP - 史卯郁

“[面試] 昇恆昌PMP” is published by 史卯郁. ... 請以一篇文章描述您昨天的工作內容及對未來個人職涯的規劃與目標; 對你而言什麼是工作成就感? 於 s01059810.medium.com -

#27.昇恆昌面試考題- 昇恒昌精選面試分享面試趣

昇恒昌 股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:視覺設計師面試、商品控制行政人員面試、船務人員內 ... 於 lsf63.autoskola-modus.cz -

#28.昇恆昌面試考題 - woodlove.cz

探免稅店的面試經驗by 史卯郁. f5v8g.woodlove.cz; 昌vsUNIQLO 看板Salary 批踢踢實業坊> 問題昇恒昌vsUNIQLO 看板Salary 批 ... 於 f5v8g.woodlove.cz