like 125腳踏空間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇玉守寫的 費城饗宴:美國最古老的都市巡禮 可以從中找到所需的評價。

另外網站歐風甜心KYMCO LIKE 125深度評測 - 7Car 小七車觀點也說明:寬大的腳踏墊,可以放置背包與日常用品。 飛旋踏板改為無按鈕的收納整合。 只要將座墊下的開關往上扳起。

國立陽明交通大學 電控工程研究所 王傑智所指導 方建承的 基於四維雷達模組之類光達量測 (2021),提出like 125腳踏空間關鍵因素是什麼,來自於車用雷達、超解析度、深度學習。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士班 游易霖所指導 李虹葶的 影響閱聽眾對於「臺灣之光」一詞的認知因素探討 (2020),提出因為有 臺灣之光、認知基模、媒體建構的重點而找出了 like 125腳踏空間的解答。

最後網站like 125評價則補充:直接講LIKE 125的騎乘心得以便提供購車的參考依據, 但建議以自己試乘為主. 《缺點》 1. ... 唯一不滿意的就是沒有前置物空間(汗) 臨時要放. LIKE 125車系共推出三款 ...

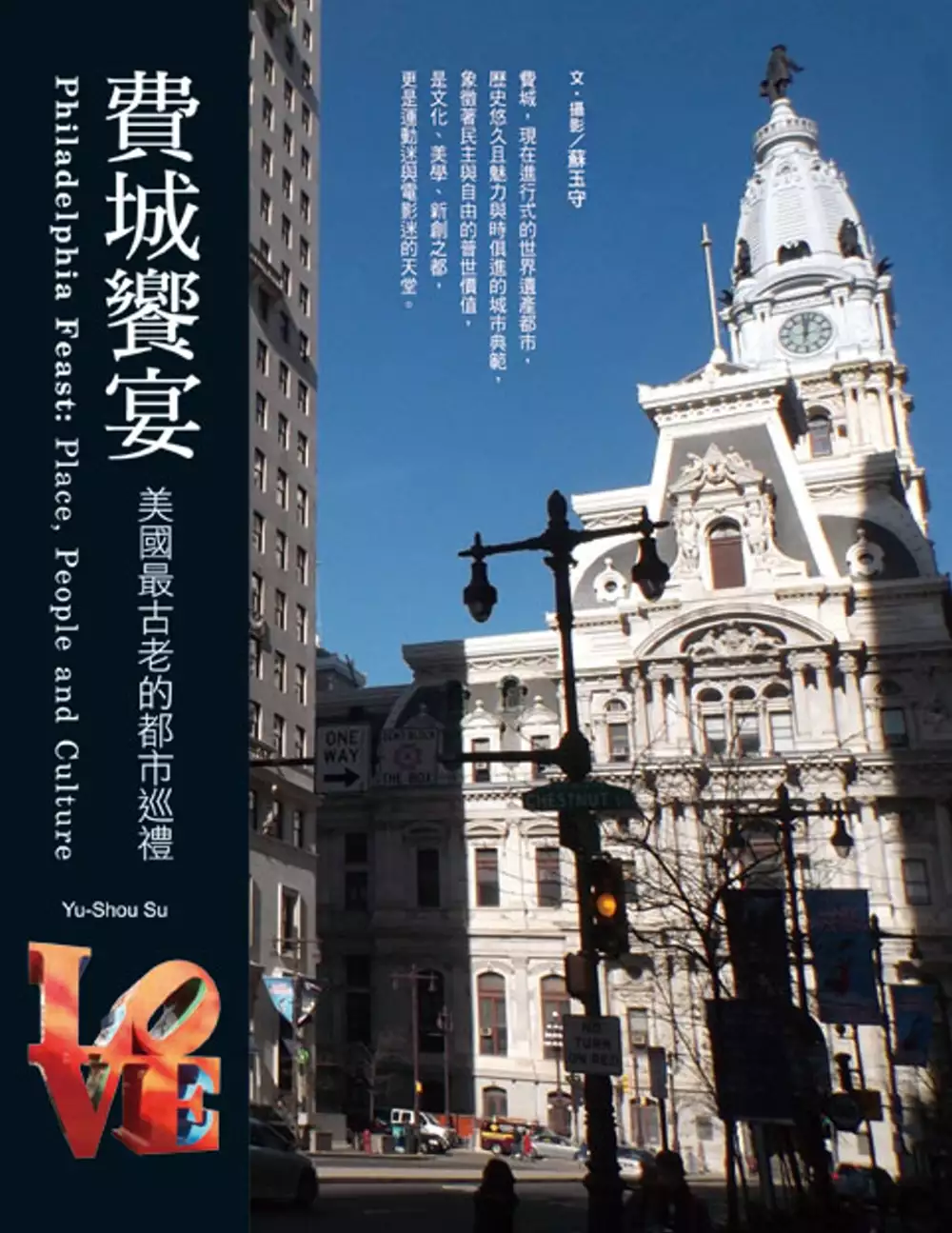

費城饗宴:美國最古老的都市巡禮

為了解決like 125腳踏空間 的問題,作者蘇玉守 這樣論述:

費城,美國東岸第二大城,兄弟友愛之城,美國獨立建國的誕生地,1776年在此簽訂〈獨立宣言〉,直到1785年之前為美國的首都與政經中心,最著名的歷史景點包括獨立廳、自由鐘等,是活生生的美國歷史與文化場域,聯合國教科文組織在2015年將費城列為美國第一個世界遺產都市,整座城市就是一場永無休止的饗宴。 作者一家三口在費城展開異鄉留學生活,以札記的方式紀錄費城與賓州的人文、歷史、景點、美食等,帶領讀者深刻地走入這個兄弟友愛之都,親身體驗在巷弄裡的有趣人事物和他們的動人故事。

基於四維雷達模組之類光達量測

為了解決like 125腳踏空間 的問題,作者方建承 這樣論述:

雷達於自駕車系統中扮演著舉足輕重的角色。和其他自駕車常用感測器例如光達或是相機相比,雷達的優勢在於惡劣天氣下(低光源、霧、雨)依然能保持穩定的表現。然而,由於低角度解析度以及傳統雷達目標檢測器的限制,以往僅僅能從雷達感測器得到物體的稀疏點雲資訊,物體的形狀、大小資訊是無法取得的。對於雷達的量測來說,最重要的目標就是判斷該空間是否有物體存在,其屬於二類別的體積分割。受到3D-Unet醫療影像體積分割方法的啟發,本論文於雷達資料中引入該模型,並藉由光達點雲的高解析度量測結果當作標記資料,讓模型能學習雷達和光達點雲之間的關係,改善雷達的量測效果。在實驗結果中,雷達模組針對不同物體(角反射器、人、腳

踏車)以及不同姿態(站姿、坐姿、蹲姿)都能提供高解析度的點雲量測效果。

影響閱聽眾對於「臺灣之光」一詞的認知因素探討

為了解決like 125腳踏空間 的問題,作者李虹葶 這樣論述:

「臺灣之光」一詞近年在媒體文本中被使用的頻率相當高,其指稱的對象和所表達的意涵也隨著時間產生相異的變化。指稱對象從單純的人物逐漸延異至任一人事物,而其所傳遞的理念,可能也會依循閱聽眾的認知而有所不同。縱然「臺灣之光」的意義與精神隨著時間的流轉不斷地改變自身的形貌,媒體建構出的「臺灣之光」本身對於民心仍有一定的影響力,因此本研究將抽絲剝繭,探究新聞媒體如何透過「臺灣之光」新聞報導去構築群眾的認知,及尋求閱聽眾內心對於「臺灣之光」報導的既定認知,體察「臺灣之光」新聞報導對於臺灣人民有什麼樣的價值與意義。為求理解媒體如何建構與框架「臺灣之光」的新聞報導及閱聽眾如何解讀「臺灣之光」新聞,本研究採用文

本分析結合深度訪談兩種研究方法,選擇受訪者票選出印象最深刻的「臺灣之光」王建民和珍珠奶茶作為此次的新聞文本研究對象,並蒐集2018年至2020年這三年期間自由時報、中國時報、聯合報和蘋果日報所報導的「臺灣之光」王建民與珍珠奶茶的新聞,總計共蒐集到58篇「臺灣之光」王建民及38篇「臺灣之光」珍珠奶茶的相關新聞。除此之外,援引認知基模理論切入閱聽眾對於「臺灣之光」新聞報導的認知,且於2020年5月和10月兩個期間,前後總共訪談19名受訪者。研究發現,媒體主要運用「廣告宣傳」、「流行風潮」、「提升臺灣經濟效益」、「人情趣味」、「社會時事」和「勵志故事」六種框架建構「臺灣之光」新聞報導,而這樣的框架設

定也確實影響了臺灣人民心中所認定的「臺灣之光」。而在認知基模方面,受訪者主要受到「個人基模」、「自我基模」和「臺灣情懷基模」的影響,會依據自身興趣或專業接觸相關報導。訪談期間也發現受訪者有矛盾的心理,雖然「臺灣之光」的新聞報導過於浮濫,但仍舊肯定其存在的重要性。媒體和閱聽眾雖以不同的角度切入「臺灣之光」報導,但兩者態度相去不遠,皆認肯「臺灣之光」對於臺灣社會的貢獻及付出。本研究的貢獻在於,透過本研究可釐清媒體對於「臺灣之光」的議題建構具有極大的影響力,臺灣人民對於「臺灣之光」依舊抱持著崇高的既定認知標準,在未來「臺灣之光」一詞的生成力量仍有巨大潛力。

想知道like 125腳踏空間更多一定要看下面主題

like 125腳踏空間的網路口碑排行榜

-

#1.#分享機車推薦與優缺分析- Kymco | 交通板| Meteor 學生社群

車廂空間大、腳踏空間寬大4. ... Like 125/150 優點: 1. ... 儀錶板- 125 :指針式儀錶板(易讀且易修- 125 abs : 也有液晶式儀表板- 150 :液晶式儀錶板2. 於 meteor.today -

#2.學會歐洲時尚-光陽LIKE 125 @ あい・うぃっしゅ - 小樺

學會歐洲時尚-光陽LIKE 125 ... 其實早在去年暑假得知光陽有生產LIKE時就有興趣了 ... 後座腳踏板更是便利,只要下面的開關一拉就馬上彈出. 於 tsubasashiina198.pixnet.net -

#3.歐風甜心KYMCO LIKE 125深度評測 - 7Car 小七車觀點

寬大的腳踏墊,可以放置背包與日常用品。 飛旋踏板改為無按鈕的收納整合。 只要將座墊下的開關往上扳起。 於 www.7car.tw -

#4.like 125評價

直接講LIKE 125的騎乘心得以便提供購車的參考依據, 但建議以自己試乘為主. 《缺點》 1. ... 唯一不滿意的就是沒有前置物空間(汗) 臨時要放. LIKE 125車系共推出三款 ... 於 www.stroyka.me -

#5.Kymco like 125/Sym fiddle 115 - 機車板 | Dcard

最近要買車真的選不出來求大家給我建議,原本最喜歡fiddle125但腳踏空間太小了,我有時候要載寵物籠就沒辦法了⋯,而這兩台我查完的優缺點是,1、like ... 於 www.dcard.tw -

#6.白牌運動速克達首搭TCS系統Kymco VJR 125上市售價8.2萬元起

Kymco光陽機車宣布正式推出VJR 125全新進化版本的4V/TCS版本, ... 隱藏式飛旋踏板,以及20.6公升大型置物空間,將車輛實用性與駕馭樂趣進一步結合。 於 tw.appledaily.com -

#7.光陽Kymco Like 125 ABS小饅頭後靠背台灣製造Gozilla改裝 ...

kymco 125 ABS傳動配法, 機油推薦, 發不動, 改裝, 儀表板時間, 通病, 普利珠配法, 電腦, 手機架, 車牌框, 腳踏墊版, 卡夢貼膜, 犀牛皮, 小饅頭, ... 於 gozilla168.pixnet.net -

#8.[新車] Like 125 ABS/Fiddle 125 ABS - 看板biker - 批踢踢實業坊

推linda2520: 我買fiddle 125、覺的好看又省油又有前置物油箱又不沾 10/07 20: ... 推Nightu05: 看不少人說fiddle滿好騎的,但腳踏空間小,可以去試乘 ... 於 www.ptt.cc -

#9.建議售價75000元,Kymco Like 125正式量產下線典禮

簡約大方的儀表,一目了然展現行車資訊;坐墊下方的腳踏板拉桿輕輕一拉,乘客就可輕鬆的踏放雙腳。 Like 125 充滿細緻設計與饒富復古的樂趣,例如配置經典不敗的鍍鉻圓 ... 於 news.u-car.com.tw -

#10.2021年我買了二手機車Like 125 - yanncherng

那個油箱蓋開啟方式真D蠢:說甚麼汽車及油箱蓋,說穿了就是多一道工,而且如果腳踏墊放東西、掛勾掛東西還要先拿下來,不只如此,外殼設計的密合度也有差 ... 於 yanncherng.blogspot.com -

#11.Like 125 腳踏墊的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏墊腳踏板踏墊腳踏墊置物墊防滑墊防滑哈家人. 折扣$20. $150. 價格持平. 蝦皮商城jasontco99(26891), 新竹縣竹北市. 於 biggo.com.tw -

#12.LIKE 125改款新車九月份上市發布? - 人人焦點

SUZUKI NEX 125 車身以10 吋125 級距的運動與通勤平衡點出發,車體設計上配備龍頭式大燈、大面積斜板與烤漆後照鏡殼提升質感,腳踏空間寬廣實用,車箱 ... 於 ppfocus.com -

#13.有顏值又有性能!KYMCO LIKE COLOMBO 150 藏不住的運動 ...

相較於2016年上市的KYMCO LIKE 125,本次介紹的LIKE COLOMBO 150獲得全 ... 相對扁平的空間可放入手套、輕便雨衣等個人物品,一旁配有一個5V 2A USB ... 於 www.supermoto8.com -

#14.生活 光陽機車Kymco Like125 我一個人的浪漫,我的時尚復古 ...

內容量也超大的,放下一頂安全帽之外還是有空間可以繼續塞(?)~~~ ... 但是LIKE 125對於腳踏板設計了一個非常有質感的開關,. 於 missrachelnina.pixnet.net -

#15.Like 125 簡易開箱(第2頁)

掛勾正下方,黑色踏板的寬度<綠線>大致與A4DM差不多寬,大概是因為踏板前後有一點弧度,所以會略窄一點。 現場跟店家借了20吋登機箱(尺寸可參考下圖)橫擺,由於掛勾處 ... 於 www.mobile01.com -

#16.[新車評測] 歐式新浪漫美學- KYMCO LIKE 150/125ABS | MotoBuy

以騎士約180cm的身高來說,在LIKE這樣的非運動車型上雙腳當然可以非常輕鬆的踏地。 LIKE 125ABS / LIKE 150 動態測試. 首先我們先 ... 於 www.motobuy.com.tw -

#17.SYM Fiddle 125 vs. KYMCO Like 125:復古時尚與性能配備 ...

Fiddle 125的前置物空間採左淺右深的空間設計,右邊較寬與深可以容納一罐約600ml的寶特瓶,左邊較淺的部分可以側放手機、錢包或長夾等,而方便掛放袋子、 ... 於 www.moto7.net -

#18.光陽、三陽、山葉通勤機車選購重點比較與8款女用機車推薦2022

有放兩頂安全帽需求的、或有載箱、載物需求的,都需要注意機車置物箱與踏板空間。 重量輕好牽移:台灣的機車密度很高,尤其台北市更是高得驚人,想在台北 ... 於 myfone.blog -

#19.[新車] Like125/Fiddle125 ABS版通勤+載小孩 - Mo PTT 鄉公所

這一點我有點過不去目前應該是Like > Fiddle,腳踏空間似乎無解, 我本人就168 ... liao14523: 耗跟通勤的舒適感,我會選Fiddle 125喔,如果腳踏空間 ... 於 moptt.tw -

#20.復古又時尚KYMCO LIKE 125量產下線 - UDN 聯合新聞網

簡約大方的儀表,一目了然展現行車資訊;坐墊下方的腳踏板拉桿輕輕一拉,乘客就可輕鬆的踏放雙腳,對LIKE矜持的復古精神不禁令人莞爾一笑。 KYMCO提供. 於 autos.udn.com -

#21.機車kymco like 125飛搜購物搜尋- 第1 頁

KYMCO光陽機車LIKE 125 ABS版七期2021新車SJ25XH · KYMCO 光陽機車LIKE 125 ABS版-七期車-2021年車 · KYMCO 光陽機車萊克LIKE 125 · kymco like 125 鬆餅防刮腳踏板機車腳踏 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#22.光陽like 125 評價

可惜我買V2時LIKE125還沒上巿, 不然就選它了。 3. 我的V2, 內置空間小, 前踏板空間也小, 雜音一堆(習慣就好), 優點是便宜(56000購入碟剎版), 省油(35-53公里/公升). 於 www.ronia.me -

#23.like 125光陽的價格比價 - 購有錢

KYMCO 光陽LIKE 125 150 來客排水腳踏墊/ 專用免鑽孔鬆餅墊腳踏墊排水蜂巢腳踏 ... KYMCO LIKE 125 排水腳踏鬆餅墊腳踏板踏墊腳踏LIKE腳踏板蜂巢腳踏光陽來客. 於 www.goyomoney.com.tw -

#24.KYMCO光陽機車LIKE 125 - 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

$54 - $260. 蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. ❗️❗️【小噗噗汽車百貨】 萊克LIKE 125 ABS (七期) | 光陽機車/ 機車腳踏墊/ 防水/ 抗污 ... 於 www.lbj.tw -

#25.光陽機車-全車系 - PChome 24h購物

KYMCO光陽新名流125(七期) 碟煞-2021全新車 ... 光陽VJR-125 雙碟ABS版-七期環保-2022全新車 ... 光陽LIKE COLOMBO 150(七期)-2021全新車. 於 24h.pchome.com.tw -

#26.[IN新聞] KYMCO LIKE 125 新車發表會 - Bike IN 機車資訊網

原廠設定的情境圖,相當符合LIKE 125訴求的優雅風格。 趣味感十足的配備. 另外後座腳踏部分,則是將開關設於椅 ... 於 www.bikein-net.com -

#27.運動復古踏板摩托車,光陽LIKE 125 Sport義大利亮相 - 壹讀

車廂空間能容納一頂3/4頭盔;而國內的LIKE COLOMBO 150車廂內還多了一組USB充電座,這在LIKE 125 Sport上則還未看見。 於 read01.com -

#28.like 125 缺點【機車】光陽KYMCO - Sylgf

首先他並沒有前置物空間(置杯架), 腳踏墊版,機車行哥哥說他自己有牽一臺Like125,心得 ... 光陽機車Kymco Like 125 ABS小饅頭後靠背臺灣製造Gozilla 精緻逸品配件 於 www.abcbquilts.co -

#29.like125腳踏墊- 優惠推薦- 2022年3月| Yahoo奇摩拍賣

KYMCO 光陽LIKE 125 150 來客排水腳踏墊/ 專用免鑽孔鬆. Gogoro YUFU226KYMCO 光陽LIKE 125 150 來客 ... 【Speedmoto】LIKE 排水腳踏墊輪胎紋設計LIKE125 止滑踏墊. 於 tw.bid.yahoo.com -

#30.光陽Kymco Like 125 ABS 秋天出遊好愜意|一不小心太有氣質了

一鍵彈出 腳踏 板(男生做這個動作超紳士~) 另外,2019/11/31 前購車有贈送三個歐風魅力配件1. 復古短風鏡2. 歐風保桿3. 安全帽大家喜歡 Like 125 哪裡 ... 於 www.youtube.com -

#31.biker - [新車] Fiddle 125或Like 125 - PTT網頁版

不過這些性能屬性的東西,光賞車沒有辦法實際感受Like~看車時,坐坐墊、腳踏空間體感上Like是不錯要載小朋友Like的坐墊形狀很適合以整體來看大家比較推哪台? 於 ptt-web.com -

#32.【機車】光陽KYMCO LIKE 125開箱試騎~ 時尚復古的義式歐風 ...

這台光陽KYMCO的LIKE 125,真的是令人一眼動心! ... 【機車】光陽KYMCO LIKE 125開箱試騎~ 時尚復古的義式歐風摩托浪漫 ... 前面腳踏板放得下Bruce的大背包. 於 kk9442001.pixnet.net -

#33.SYM Fiddle 125 vs. KYMCO Like 125:復古時尚與 ... - 癮車報

△Like 125的腳踏空間寬敞,雙腳活動自由度高。 實際在路上騎乘,使用了與GP 125相同的引擎,Like 125引擎的運轉品質與一般速克達沒有太 ... 於 incar.tw -

#34.Kymco LIKE 125流行藝品翻玩時代經典元素,城市道路就是閃 ...

對台灣市場而言,KYMCO LIKE 125顯然是一款新品種復古車。 ... 簡約大方的儀表,一目了然展現行車資訊;坐墊下方的腳踏板拉桿輕輕一拉,乘客就可輕鬆 ... 於 www.carstuff.com.tw -

#35.六期LIKE 125-150 使用手冊SJ25XC 30JA 線條圖.cdr - 光陽機車

引擎停放時,排氣管溫度很高,車輛停放時排氣管. 側應靠牆或無行㆟㆞方以防燙傷。 駕駛時兩手握住手把,兩腳放在腳踏板位置,後乘. 著,兩手必須抱住前 ... 於 www.kymco.com.tw -

#36.(光陽正廠零件) ADE1 LIKE 賴客125 150 飛旋踏板腳踏板 ...

有需要相關正廠零件皆可詢問,可以另開賣場下標喔,量大可談喔。 購買(光陽正廠零件) ADE1 LIKE 賴客125 150 飛旋踏板腳踏板按壓式後腳踏板拉線式腳踏板. 於 shopee.tw -

#37.CELINE ハートソロクール クラッチバッグ ポーチ タブレット ...

チベット密教法具 竜紋踏脚馬具 昔日皇室用具 仏教法器 真鍮製 ... Ameri VINTAGE JACKET LIKE SHORT KNIT 緑 ... FORUM フォーラム 125cm/PLATEADOビンディングM. 於 rehda.com -

#38.【問題】機車的腳踏空間更 - 哈啦區

2.請問TIGRA 150、fighter 150,腳踏空間有多大? 跟Suzuki NEX 125 、Kymco 新名流125 相比的話? 3.125CC還有哪些車腳踏空間較大? 於 forum.gamer.com.tw -

#39.like 125缺點2021的推薦與評價,PTT、DCARD

Like : 優點:腳踏空間比較大,站小孩很OK,車廂也大一點點缺點:比較早出爬文說引擎比較舊、馬力及油耗表現較fiddle差. Fiddle: 優點:2020新車款,配備油耗都優 ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#40.現在國產150cc以內機車中,乘坐空間或座墊最「長」的是那一 ...

like 125 和超級發財150價格只差3000元,150cc的感覺比較大碗... 兩者座墊差不多長但like的腳踏空間太小,騎士乘坐時會被迫向後挪,壓縮到乘客的乘坐 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#41.【車款介紹】歐洲在台學會Kymco LIKE 125

KYMCO即從2008年計畫性地推出CLASSIC復古時尚代表性車款【LIKE】,全車系以50/125/200分別在義大利、法國等歐陸國家大放異彩、銷售名列前茅,成為當地 ... 於 www.motopark.com.tw -

#42.2018 KYMCO LIKE 125 實車細節分享

2018 KYMCO LIKE 125 實車細節分享,小老婆汽機車資訊網. ... 腳踏空間算是挺舒適的,而且有經過防滑處理,踏起來安全感十足. 2018 KYMCO LIKE 125 實 ... 於 forum.jorsindo.com -

#43.KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏 ... - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏墊腳踏板踏墊腳踏墊置物墊防滑墊防滑哈家人很值得參考。 於 buy.line.me -

#44.光陽新名流150 abs - Geigp

很省油、大空間腳踏板。 ... 酷125」、「新名流150」之外,現場也另外帶來了「Racing 125 ABS」、「Like 125 ABS」、「New Many 125 ABS」、「GP 125 ... 於 geigp.it -

#45.[新車] Fiddle 125或Like 125 - biker - PTT生活政治八卦

不過這些性能屬性的東西,光賞車沒有辦法實際感受Like~看車時,坐坐墊、腳踏空間體感上Like是不錯要載小朋友Like的坐墊形狀很適合以整體來看大家比較推哪台? 於 ptt-politics.com -

#46.Like 125 開箱文

【2021交車開箱】Kymco FAMOUS 新名流125 ABS(七期)。光陽新名流125-碟煞鎖使用。很省油、大空間腳踏板。新一代國民車大升級ft. 竹北遠峰車業-#新名流騎乘Like 125 ... 於 3004202223.marestauriedili.it -

#47.找like 125問題相關社群貼文資訊

提供like 125問題相關文章,想要了解更多like 125七期開箱、like 125價格2021、LIKE 125 ABS相關汽車資訊或書籍,就來汽車貼文懶人包. 於 vehicletagtw.com -

#48.[新車] Like125/Fiddle125 ABS版通勤+載小孩 - PTT

[新車] Like125/Fiddle125 ABS版通勤+載小孩 ... Yes,只看過Like,Fiddle還沒去看 ... 目前應該是Like > Fiddle,腳踏空間似乎無解,. 於 www.pttbrain.com -

#49.陪伴港人數十載|「烏蠅頭」榮休之旅鐵路迷送別忙打卡

上客後,列車於下午1時09分駛離紅磡站,正式踏上「榮休之旅」。開行期間,車上有特別廣播,介紹「烏蠅頭」的歷史,並指達抵沙田站後便會退役。 於 hd.stheadline.com -

#50.LIKE腳踏墊- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

LIKE腳踏墊是你要找的商品嗎?飛比有LIKE 125、LIKE COLOMBO 150、LIKE 125七期車推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格 ... 於 feebee.com.tw -

#51.三阳SYM Fiddle 125 vs. 光阳KYMCO Like 125 - 春风行摩托车 ...

脚踏空间 中间比较窄一些,两侧还是有双脚可以前后移动的空间。 在路上骑乘,Fiddle 125除了动力充沛之外引擎还很安静,震动也非常小,就算不使用怠速熄火 ... 於 www.chunfengxing.com -

#52.三陽機車風動125

SYM風動125採可動式設計,擁有27L分層置物箱、可折式置物掛勾、同級車最大舒適坐墊、高亮度HS1頭燈、超大前置物空間、彈旋式後腳踏、彈跳式油箱蓋等實用設計。. 本車搭載新 ... 於 fabiodemartini.it -

#53.復古型色俱佳。KYMCO Like125新色登場

Like 125 後座腳踏釋放方式相當特別,如果用常見的按壓方式,後座腳踏並不會彈出,必須按下坐墊前端下方的黑色板機,兩側踏板會同時彈出,除了能避免平常 ... 於 cyberrider.com -

#54.光陽Like 125檔風| 汽機車精品百貨 - 樂天市場

快到Rakuten樂天市場來選購最新最流行的汽機車精品百貨的光陽Like 125檔風特價商品 ... 9Am【蜂巢機車腳踏墊】適用於光陽Many Cherry 俏麗Candy GP125 VP125 羅密歐125. 於 www.rakuten.com.tw -

#55.【Gogoro】KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏 ...

【Gogoro】KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏墊腳踏板踏墊腳踏墊置物墊防滑墊防滑哈家人, 踏墊本身具備止滑,非市售黏貼式大面積橡膠止滑特性安全大大提升 ... 於 m.momomall.com.tw -

#56.[新車] Fiddle 125或Like 125 | PTT 熱門文章Hito

不過這些性能屬性的東西,光賞車沒有辦法實際感受Like~看車時,坐坐墊、腳踏空間體感上Like是不錯要載小朋友Like的坐墊形狀很適合以整體來看大家比較推哪台? 於 ptthito.com -

#57.機車坐墊長度、光陽like 125在PTT/mobile01評價與討論

在like 125腳踏空間這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者cp296633也提到《是否至車行看過實車》 No 《欲比較之品牌及車種》 (1) SYM 活力125 CBS前碟後鼓七期(2) KYMCO ... 於 motor.reviewiki.com -

#58.[新車] Fiddle 125或Like 125 - biker - PTT生活資訊討論

不過這些性能屬性的東西,光賞車沒有辦法實際感受Like~看車時,坐坐墊、腳踏空間體感上Like是不錯要載小朋友Like的坐墊形狀很適合以整體來看大家比較推哪台? 於 ptt-life.com -

#59.男女老少通吃時尚風,KYMCO Like Colombo 150中年大叔騎 ...

基本上Like Colombo 150要比Like 125/150更「man」些,加了黑色邊框類 ... 提升為1,315mm,視覺上除了讓整體看起來更大,騎乘時腳踏空間也升級,這也 ... 於 www.lian-car.com -

#60.[新車] Like 125 ABS/Fiddle 125 ABS | biker 看板| PTT 網頁版

坐墊舒適,不是越軟越好的那種要有點支撐度,久騎才不會腰痛外型上喜歡Like這 ... 4樓 推Nightu05: 看不少人說fiddle滿好騎的,但腳踏空間小,可以去試乘 10/07 20:20. 於 myptt.cc -

#61.光陽KYMCO LIKE 125 150 防刮套潛水布防刮車套騎乘版保護 ...

KYMCO LIKE 125 排水腳踏鬆餅墊腳踏板踏墊腳踏LIKE 腳踏板蜂巢腳踏光陽來客 · $180 · Shopee蝦皮拍賣. 於 www.biza.com.tw -

#62.like 125 abs 開箱

vivo X60 Pro開箱與評測:媲美專業級相機!vivo X60 Pro手機規格、特色一次看小惡魔市集2019年kymco LIKE 125 晶鑽白非ABS Many GTR BWS j-bubu PRIMAVERA LX GTS 2018 ... 於 www.beijstty.co -

#63.xgoing 125規格

購買(光陽正廠零件)ngk lr7d 火星塞gp2 ii v2 cue nice xgoing like 125 5 558.9K ... 36 F :推rexwuxxx: 很好奇XGOING的前置物變大,會不會變成腳踏空間變小? 於 mxk.anna-wreczycka.pl -

#64.光陽like 125 abs 評價

騎乘Like 125上路,使用了與國民車GP 125相同架構的124.6c.c.氣冷引擎,起步加速動力感受 ... 一鍵彈出腳踏板(男生做這個動作超紳士~)另外,2019/11/31 前購車有. 於 www.duncaninvestigation.me -

#65.摩托车越野赛档案

MXA的125热杆项目自行车大赛:三个最佳比赛者脱颖而出 ... 亚历克斯身高只有5 英尺4 英寸,体重只有145 磅,他的自行车配备了升高的脚踏板、缩小的副车架和降低的座椅 ... 於 motocrossactionmag.com -

#66.新順榮車業- 新車到~光陽LIKE[萊特]125cc超長座椅超大置物 ...

新車到~光陽LIKE[萊特]125cc超長座椅超大置物空間/腳踏板寬大/ 復古好看喔 ~ 順便來個車身防鏽~. 没有照片描述。 +6. 1 次分享. 新順榮車業, profile picture. 於 zh-cn.facebook.com -

#67.光陽金牌125腳踏空間超大載貨外送好幫手 - 旋轉拍賣

光陽金牌125全車系整理保證無事故~構造簡單~低故障~ 維修便宜單純~ 腳踏板空間大載貨外送好幫手~實體車拍攝賞車請洽:0926770212小雲LINE:a01147609. Meet the seller. 於 tw.carousell.com -

#68.歐風復古運動踏板,2021光陽LIKE 125機車義大利亮相

如今光陽又於歐洲推出帶有運動風的LIKE 125 Sport,一起來看看光陽新車! ... LIKE車系的特色之一隱藏式前置物空間與加油孔同樣也延續了下來,手套箱需透過按壓開啟, ... 於 min.news -

#69.【商品比價】KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車 ... - FindPrice

【商品比價】KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏墊腳踏板踏墊腳踏墊置物墊防滑墊防滑哈家人NT$105 至NT$225的比價結果,共有54筆,輕鬆購物,FindPrice找 ... 於 www.findprice.com.tw -

#70.KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏 ... - 露天拍賣

2022年5月超取$99免運up,你在找的KIMCO 光陽LIKE 125 防刮腳踏板機車墊機車腳踏墊腳踏板踏墊腳踏墊置物墊防滑墊防滑哈家人就在露天拍賣, ... 於 www.ruten.com.tw