薜荔種植的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古碧玲寫的 不知道的都叫樹 和ささきひろゆき的 走入生態缸世界:設計、培養、療癒 陸生缸/沼澤缸/兩棲生態缸/水陸缸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站正港ㄟ爬的爬牆專家~~~薛荔 - 八仙來築夢也說明:印象中~之前在其他格友的文章裡有看到爬牆虎是較佳的攀爬植物~薛荔則否~. 理由呢~因為薛荔會在牆上留下頗深的印跡~. 而爬牆虎則不會~.

這兩本書分別來自大塊文化 和瑞昇所出版 。

國立臺灣大學 園藝暨景觀學系 葉德銘所指導 包欣平的 應用主動式綠牆減少室內甲醛、二氧化碳和懸浮微粒 (2018),提出薜荔種植關鍵因素是什麼,來自於主動式綠牆、甲醛、二氧化碳、懸浮微粒、藤蔓植物。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系所 曾喜育所指導 張晏禎的 臺灣產榕屬(桑科)植物葉片結構性狀之研究 (2015),提出因為有 榕屬、葉片結構性狀、比葉面積、葉片解剖構造、生態適應性的重點而找出了 薜荔種植的解答。

最後網站家中頂樓陽台~小盆栽種植攀爬植物~ - 生活QA則補充:我最近喜歡上種植小盆栽~就買了兩種植物~薜荔和越橘蔓榕~聽說這都是會攀爬的植物~我一開始只是因為喜歡這種垂下來的感覺~但是讓媽媽聽到我買這種...

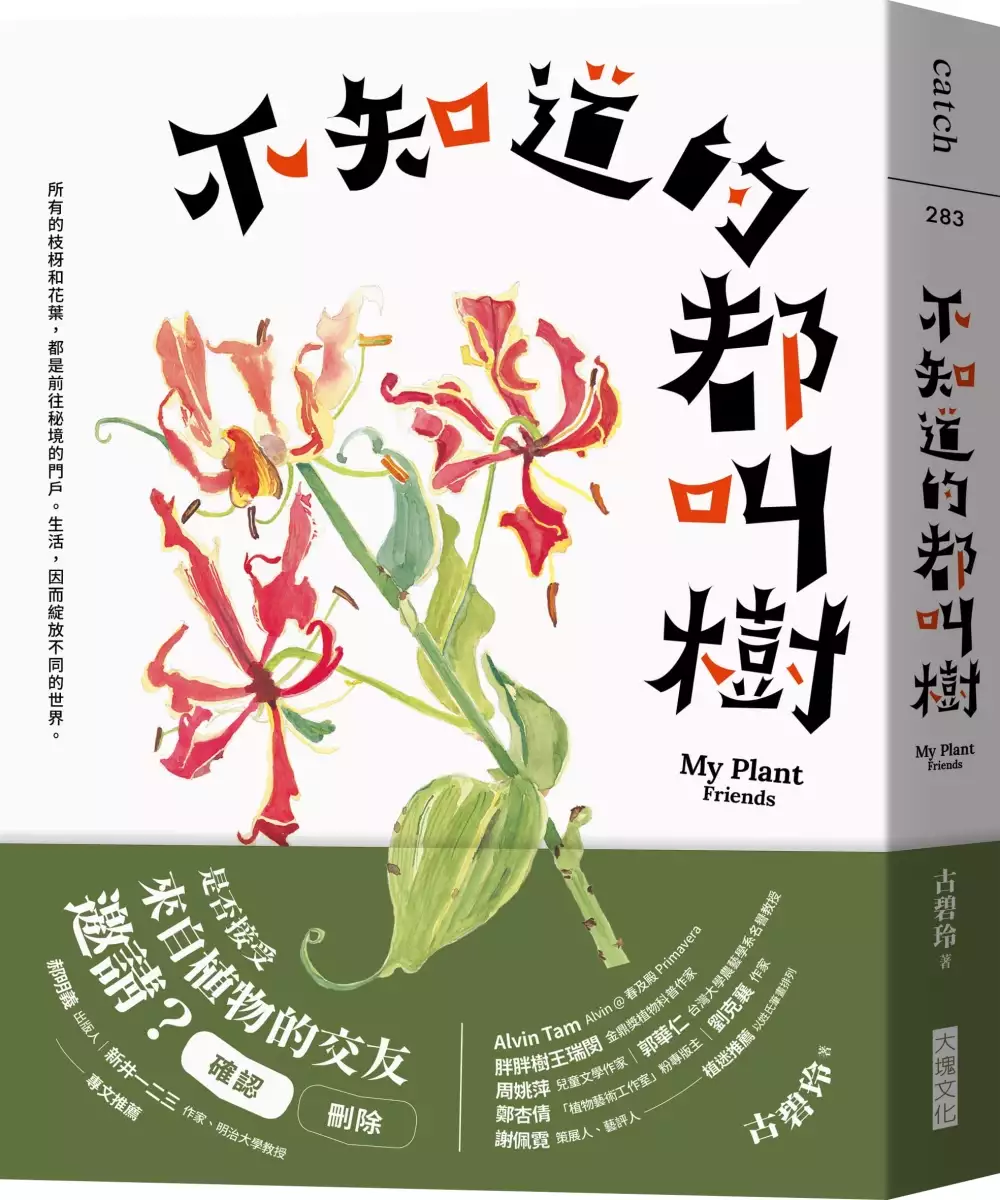

不知道的都叫樹

為了解決薜荔種植 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

薜荔種植進入發燒排行的影片

位於台東縣卑南鄉明峰村的「曲禾酒莊」是台東初鹿休閒農業區的第一座合法農村酒莊,在酒莊道路兩旁的圍牆上,可看見老闆用心彩繪著這裡的故事,倚靠著山巒的酒莊有著濃濃的鄉土味,無世無爭的環境裡種植著許多樹種果實,有著四季龍眼、馬櫻丹、薜荔、枇杷、梅子以及木鱉子。來到曲禾酒莊除了一看釀酒製程外,還可採收梅子、摘琵琶、DIY梅酒等體驗活動,在四季自然生態上,依時節還可賞蝶、看螢火蟲、獨角仙等生態遊程。

更多內容:https://itaiwanlife.com/tour

應用主動式綠牆減少室內甲醛、二氧化碳和懸浮微粒

為了解決薜荔種植 的問題,作者包欣平 這樣論述:

甲醛、二氧化碳(carbon dioxide, CO2)和懸浮微粒(particulate matter, PM)為已開發國家中室內主要的汙染物質,前人研究已指出應用植物可以減少室內甲醛、CO2和PM。本研究以木心板或線香作為上述物染物釋放來源,將植物與主動式綠牆模組(Active living wall modules, ALW modules)置於密閉薰氣箱中,探討過高的CO2是否會減少植物吸收甲醛,並測試外加風速對於常見十種室內植物降低甲醛、CO2和PM的影響。另利用掃描式電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM)測試綠牆植物葉片沉降PM之能力。

將火鶴花‘粉冠軍’、彩虹竹蕉與白鶴芋‘Petite’分別置於密閉薰氣箱(0.128 m3),內含會釋放甲醛之木心板,以不同光強度(0、60或120 μmol·m-2·s-1)與500 或1200 ppm CO2濃度處理,探討對其吸收CO2與甲醛能力的影響。結果顯示參試植物在黑暗環境中,無論是否外加CO2處理,薰氣箱於試驗3小時間CO2濃度皆因暗呼吸而提高。參試植物於60 或120 μmol·m-2·s-1光強度環境,以1200 ppm CO2處理者在試驗3小時中薰氣箱內之CO2濃度下降率皆大於500 ppm CO2處理者。不論參試之光度與 CO2濃度,彩虹竹蕉的淨光合作用與氣孔導度皆最低

而細胞間隙CO2濃度最高。參試植物於黑暗環境下仍可少量移除木心板釋放之甲醛,但移除量比照光環境下低。隨光強度增加使氣孔導度提高,吸收更多甲醛並提高淨光合作用速率。單位葉面積所移除的甲醛濃度之排序為火鶴花>白鶴芋>彩虹竹蕉。提高CO2濃度由500至1200 ppm使參試植物移除甲醛能力下降。 另將ALW modules (長29 cm × 寬22 cm × 高50 cm) 與白鶴芋‘Petite’置於薰氣箱中,測試外加三種風速(0.2、0.4和0.6 m·s-1)對白鶴芋‘Petite’降低薰氣箱中燃燒線香所釋放之甲醛、CO2和PM。結果顯示白鶴芋‘Petite’以外加0.6 m·s-1風

速有最高之氣孔導度、淨光合作用速率以及蒸散作用速率,並最快降低薰氣箱內甲醛、CO2和PM的濃度。 將ALW modules與十種常見室內植物置入密閉薰氣箱(0.225 m3),探討0或0.6 m·s-1風速處理對降低薰氣箱中燃燒線香之甲醛、CO2和PM之影響。結果顯示外加0.6 m·s-1風速之ALW modules可以較快降低薰氣箱內汙染物,且十種植物變化趨勢類似,其中以袖珍椰子和中班吊蘭之單位葉面積移除較多甲醛和CO2濃度。另以SEM檢測植物單位葉面積累積PM之能力與葉表特徵之關係,結果顯示葉表溝槽比例以及氣孔面積和葉片累積PM之能力呈正相關,其中以葉表溝槽比例較高( > 15%)之

心葉蔓綠絨、粗肋草‘白馬’、白鶴芋‘Petite’和袖珍椰子之單位葉面積累積較多PM。進而將有波士頓腎蕨與袖珍椰子各4盆之ALW modules (長57 cm × 寬22 cm × 高67 cm) 與市售空氣清淨機,分別置入燃燒線香之密閉薰氣箱(1.4 m3),測試6小時後之結果顯示:以0.6 m·s-1風速之ALW modules比參試空氣清淨機減少更多甲醛(62.9% vs 40.4% - 55.2%)與CO2 (12.5% vs -1.5% - 3.6%)。ALW modules沉降PM之效率低於參試空氣清淨機,但可沉降89.9%的PM10和68.4%的PM2.5。 另定植黃金葛

、薜荔、越橘葉蔓榕和爬牆虎四種藤蔓植物於長槽(76 cm ×18 cm ×14 cm)中共16盆,每植物各四重複,且每盆種植4株,並倚靠於牆,每隔二週調查其覆蓋面積,並分別於秋季、冬季與春季取剛完全展開葉,進行SEM葉片累積PM能力與葉表形態特徵之分析。結果顯示於2018/5 - 2019/5月共12個月生長期間,薜荔的覆蓋面積最廣達約8000 cm2,且其每mm2葉片分別可累積3100 - 6300個PM10。參試之四種藤蔓植物的葉表溝槽比例和葉片累積PM之能力呈正相關。

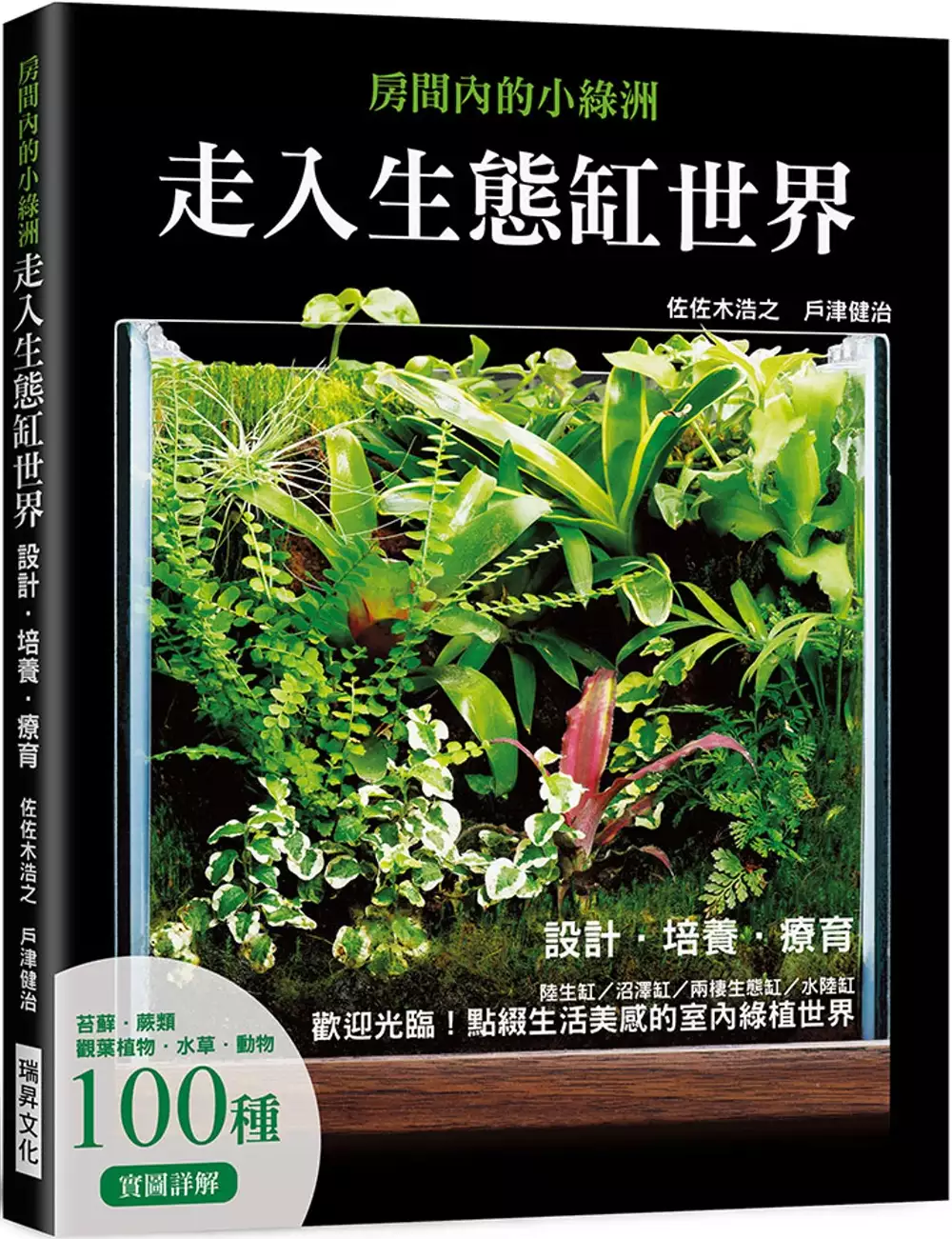

走入生態缸世界:設計、培養、療癒 陸生缸/沼澤缸/兩棲生態缸/水陸缸

為了解決薜荔種植 的問題,作者ささきひろゆき 這樣論述:

陸生缸、水陸缸、沼澤缸、兩棲生態缸 建立最適合自己的生態缸 為房屋一角增添樂趣 想像自己走入生態缸,體會自己一手建立的小小世界…… 【你知道有的生態缸是哪種呢?】 生態缸指的是在容器內單純培育「植物」並觀賞。每個人或多或少,都有曾經接觸過生態缸的經驗……哎~別急著否認,並不是非要大得像水族箱一樣,才能稱做生態缸,其實最簡單的追溯到1970年代的日本,可稱為多肉植物元祖的仙人掌類開始流行,迷你仙人掌們被種植在鋪有色彩繽紛彩沙的時髦玻璃容器中販賣,這就是做為陸生缸先驅的存在。 所以,生態缸也不是這麼難的吧!只要找到最適合自己的植物及樣態,相信人人都可以營造出舒適療癒的生態缸!

→陸生缸∕Terrarium 植物基本種類大多為熱帶性小型觀葉植物,近年來,也有人提出了多肉植物和苔蘚類為主題的佈置方式(亦被稱為苔蘚缸)。陸生缸做為時尚的綠植家具在園藝世界中也受到了矚目,如今已經成為園藝固定類別之一,製作出了充滿個性的佈設,讓大家得以欣賞到更為接近自然的植栽。 →水陸缸∕Aquaterrarium 水陸缸指的是水際佈設技法,據說由荷蘭的水族館開創。一開始以大型佈設為主流,時至今日也能藉由方便維持的小型缸體享受其樂趣。水中和水際陸地並沒有固定比例,隨佈設用岩石、流木等搭配及植物種類而改變。缸體內種植熱帶性植物及山野草等植物,而水中則以小型熱帶魚及淡水魚為飼

養主力。 →沼澤缸∕Paludarium 沼澤缸和水陸缸相同,是使用玻璃缸製作的佈設型式之一,以植物為主題。以不在土壤中扎根,而是附著在其他樹木及岩盤上的著生植物,綻放美麗花朵的野生蘭花、空氣鳳梨等做為主要裝飾。 →兩棲生態缸∕Vivarium 目前幾乎都專指導入了爬蟲類及兩棲類的容器。以棲息水際的小型蛙類及水陸兩棲的蜥蝪類、蠑螈類等做為主要飼養對象,並製作貼近棲息地的環境佈設。佈設方面大多以簡潔為重點,常用方式是用天然材料製成的吸附性濾材圍住後方和兩側,種植適量植物,以確保做為開放空間的水際空間足夠寬敞。 【多款生態缸範例】 詳細介紹缸體大小、缸種,以實際圖片呈

現出來不同角度的欣賞樣貌,說明缸內植物規劃理念及注意事項。讓讀者們從這些足以被稱為「創作」的佈設中找到大量的靈感吧。 →陸生缸(11作品) →沼澤缸(11作品) →兩棲生態缸(4作品) →水陸缸(17作品) 【專業生態缸.新手教學】 從容器‧缸體尺寸、使用生物名稱、重點解說等對專家所製作的種種佈設進行介紹。從只要湊齊缸體、器材、材料、植物就能輕鬆製作的佈設開始,再慢慢向上升級。 先參考這些範例試著動手製作,之後再放入其他創意和自己的原創性,一定能讓生態缸製作變得更有趣。 【讓生態缸更動人的生物100選】 主要以適合初學者的生物做為挑選方向,統整了它們的

各別特徵和培育時的注意事項等等。想要製造出「漂亮」、「可愛」、「帥氣」生態缸的念頭,就是一切的開始。讓我們一起對美麗生物們做個觀察吧! →苔蘚類植物14種 →蕨類植物17種 →觀葉植物25種 →水草23種 →兩棲類‧魚類‧甲殼類‧貝類21種

臺灣產榕屬(桑科)植物葉片結構性狀之研究

為了解決薜荔種植 的問題,作者張晏禎 這樣論述:

葉片結構性狀是植物的葉片性狀之一,反應植物的生活型和生育地之環境特徵,為一相對穩定之性狀,對於探討植物生態適應性、植物分類學及系統學等研究上被廣泛運用。本研究以葉面積、葉乾重、比葉面積 (specific leaf area, SLA)、葉片厚度、葉片解剖構造(葉上表皮厚度及層數、柵狀組織厚度及層數、柵狀細胞長度、海綿組織厚度、葉下表皮厚度、石細胞(lithocyst)長度、氣孔長度及密度、毛狀物長度等) 等葉片結構性狀,提供探討臺灣產桑科(Moraceae)榕屬(Ficus)植物之分類,並提供榕屬植物生態適應性之應用。結果顯示,部分葉片結構性狀可作為屬下亞屬間、節間及分類群間之鑑別依據;毛

狀物的類型是榕屬植物種間重要的鑑定特徵之一,例如薜荔榕亞屬(subg. Synoecia)的乳頭狀毛(papillate)和頭狀腺毛(capitate-glandular)、澀葉榕亞屬(subg. Sycidium)的糙毛(scabrous);石細胞的分布和形態可用來作為區分部分亞屬之依據,如尾柱榕亞屬(subg. Urostigma)和澀葉榕亞屬皆有上層及下層石細胞分布,前者的石細胞多偏長形,後者則多呈圓形,而前者多大於後者。氣孔器的形式亦可作為區分部分分類群之依據,如錐果榕節(sect. Conosycea)之氣孔近圓形且邊緣多呈加厚,斯氏榕(F. tinctoria ssp. swinh

oei)之氣孔下陷於葉表皮而呈氣孔腔(stomatal cavity)。葉片結構性狀反應在生態適應性與生活型上,生長於林下或潮濕陰暗環境的分類群,葉厚度、上表皮厚度等通常較其近緣分類群薄,SLA因而較大,此可能反應光合作用對環境的適應性。相同生育地環境下的不同種類,葉片結構性狀可以反應其適應環境的特性與策略。葉片結構性狀主成分分析(principal component analysis, PCA)結果顯示,「亞屬」間分類群大致歸群良好,在「節」間分類群的葉性狀趨於一致;其中,無花果亞屬因組成間的生活型和生育地環境較多樣,致使其在葉片性狀特徵變化大。

薜荔種植的網路口碑排行榜

-

#1.薜荔的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

迷你薜荔盆栽觀葉植物居家盆景室內種植室外種植送禮 ... 心栽花坊-劈荔/薜荔/霹靂/3吋盆/蔓性/藤本/爬藤/售價50特價40 ... 愛玉子/愛玉苗/平地栽種/非薜荔/產量佳. 於 biggo.com.tw -

#2.迷你薜荔 - 中文百科知識

方法是選擇健康的枝條剪下,每段約5——8厘米即可,將最下面1——2節的葉子去除後插入土壤中,然後放在較陰涼的地方,大約2——3個星期就會生根發芽,繁殖便大功告成。栽種約2——3 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#3.正港ㄟ爬的爬牆專家~~~薛荔 - 八仙來築夢

印象中~之前在其他格友的文章裡有看到爬牆虎是較佳的攀爬植物~薛荔則否~. 理由呢~因為薛荔會在牆上留下頗深的印跡~. 而爬牆虎則不會~. 於 pipi0707.pixnet.net -

#4.家中頂樓陽台~小盆栽種植攀爬植物~ - 生活QA

我最近喜歡上種植小盆栽~就買了兩種植物~薜荔和越橘蔓榕~聽說這都是會攀爬的植物~我一開始只是因為喜歡這種垂下來的感覺~但是讓媽媽聽到我買這種... 於 life.faqs.tw -

#5.一人一盆攀藤植物妝點美化瓦磘溝 - 中嘉寬頻|光纖上網

為了美化瓦磘溝沿岸,永和社區大學邀請民權社區居民前往溝岸邊種植金銀花及薜荔,以盆栽栽種攀爬於溝岸邊,也藉此平衡生態環境。 於 www.homeplus.net.tw -

#6.花葉薜荔大家了解嗎,它有什麼優點,我們該如何種植 - 壹讀

[栽養要點]溫度:喜溫暖氣候,生長最適宜溫度為20 -25C。不耐寒,安全越冬溫度為5C,低溫時植株會落葉。光照:喜半陰與充足的散射光,忌強烈陽光曝曬。強 ... 於 read01.com -

#7.種子盆栽變小品豆盆-薜荔--桑科 - 方寸森林綠遊園

100年種在淺盆的薜荔種子盆栽101年時移幾株到高盆養根並養壯這期間藉著修剪枝條不讓它蔓長102年移到自己捏的柴燒甕型盆移植時故意把根提高將攀藤性的 ... 於 june0611yang.pixnet.net -

#8.葫蘆瓜種植記錄(2021.07.07_持續更新中~)

2020.10.04 人生28第一次種蒲瓜(瓠瓜),我是不怎麼喜歡吃, 好像就只有一種料理就是放蝦米一起炒,沒吃過別的, 所以就不想種,直到先前再次看到 ... 於 shoonz.pixnet.net -

#9.植物的力量(2):(兩個月電費只要一千多)「薜荔」降溫 ...

當然,有優點就會有缺點,薜荔十分強勢,好在屋主有定期的整枝修剪,並且得檢查是否窗戶開始被枝葉鑽進來。 不知道薜荔是不是也可以攀爬鐵皮屋?有人看過 ... 於 alingling.blogspot.com -

#10.薜荔種植:修剪是一項重要管理- 植物知識

每逢春、夏剪取10釐米左右的嫩枝,插入清水中,經過一段時間後便會生根,由此而達到繁殖的目的;或在每年春季換盆的同時進行分株。薜荔長勢很旺,需要年年換盆。其對土壤 ... 於 www.bhhhg.com -

#11.細小葉薜荔品種 原產台灣原生種藤蔓植物/植株具有蔓性

栽培環境要稍微遮陰,避免陽光直射,只要有明亮的散射光即可生長良好,一般室內栽培可放置在光線較佳的窗邊、屋簷下或較明亮的角落。薜荔較喜歡濕潤的土壤,尤其是春夏季 ... 於 shopee.tw -

#12.請教薜荔的種植- - 2home 打造桃花源

請教薜荔的種植:1:薜荔真的會長果實嗎2:它的果實可以洗膠嗎謝謝有種植經驗大大分享寶貴經驗-by luyeesa. 於 2home.com.tw -

#13.種子盆栽.薜荔 - 梅子煮藝

薜荔科屬別:桑科學名:Ficus pumila別名:木蓮、木壁蓮、石壁蓮、風不動、壁石虎 ... 薜荔種植,關鍵在於薜荔早發時葉面小,沿著牆面攀爬覆蓋滿美觀,不過葉子和枝幹 ... 於 sandy423.pixnet.net -

#14.媽咪的陽台小花園 - 蔡之之的成長點滴- 痞客邦

原本是滿滿的一盆,夏天時太悶熱,爛到只剩這一些些。 08. 薜荔。左邊有白色滾邊的 ... 於 sandyhung88.pixnet.net -

#15.薜荔及福祿桐各有何風水作用?

寓意及象徵:薜荔多生長於偏僻山林之間,予人以幽靜、自然之感,故寓意“高潔、脫俗”。 ... 花木養護:薜荔性喜陽光,適合種植於陽光直射之處。 於 daynews.co -

#16.薜荔- Ficus pumila Linn.)又名涼粉子 - 華人百科

栽培繁殖 · 1、造林地的選擇對土壤要求不嚴,酸性或中性環境均可生長,但以排水良好的濕潤肥沃的沙質壤土生長最好。 · 2、整地對于連片基地造林,往往為紅壤或黃壤崗地,因此 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#17.CN106069656A - 薜荔快速结果的仿生种植方法 - Google Patents

本发明提供的薜荔快速结果的仿生种植方法,具有如下有益效果:一是经过驯化的幼苗健壮,成活率高,可适应野生环境的栽培种植;二是,结果时间大大加快,由原来的10‑15年 ... 於 patents.google.com -

#18.涼粉果是什麼植物?如何人工種植? - 劇多

涼粉果又名薜荔,因可用來製成涼粉而得名,食用時,將瘦果的宿存花被和粉碎或搗碎的瘦果種子放入紗布袋,在降開水巾澄泡揉搓,不需新增任何物質,就會 ... 於 www.juduo.cc -

#19.爬牆植物(薜荔)3吋20元-性耐陰.為綠化牆壁的優良植物

商品名稱. 薜荔. 商品描述. 薜荔能爬附牆壁或樹幹生長,性耐陰,為綠化牆壁的優良植物,它和生長於中海拔的愛玉子是孿生兄弟,成株木質枝條也能結果,果實含果膠質,可 ... 於 www.twr.com.tw -

#20.綠色家屋:120種室內觀花、觀葉植物栽培與空間綠美化

中等高度的彩葉芋,可搭配略高的觀葉植物如佛手芋,再以常春藤、薜荔等垂懸植物作點綴,就能打造層次分明的視覺效果,套用白色瓷盆更顯姿態高雅。彩葉芋品種大觀葉色變化 ... 於 books.google.com.tw -

#21.藤蔓英文- Google Search

耐陰植物)攀爬藤蔓植物:薜荔,插枝水耕就能活(簡單) - Life認真過生活. life.jasonjc.com ... 薜荔種植苗木寶小百科:辟荔的養護注意事項– Vnfp. koronazino.co. 於 bing.clbug.com -

#22.霹荔--花園裡的安耐曬 - 園藝調色盤

端午過後,正式進入35度常態的夏季,陽台的花花草草被烈日烘烤的昏昏欲睡, 惟有雪荔神清氣爽,生機蓬勃,悶熱的室內也感染了一股清爽... 雪荔學名:Ficus ... 於 homgradinia.pixnet.net -

#23.療癒花園食材新鮮做---薜荔果雞湯 - 宜蘭光與影spa民宿

跟巴比整理光與影民宿花園順便打打打牙祭---修剪扶桑.薜荔綠籬----豐收45顆果實就燉燉雞湯喝薜荔果雞湯〈剖半子挖乾淨切絲對水小火燉好調味. 於 fan2886.pixnet.net -

#24.薜荔種植 - 工商筆記本

2018年7月5日- 幾年前逛花市時買了6小盆薜荔,刻意種植的盆栽沒有成活,卻不知什麼時候開始,在屋外的牆角看到薜荔從地面往上爬,房屋外牆是不寬的水泥走道 . 於 notebz.com -

#25.(耐陰植物)攀爬藤蔓植物:薜荔,插枝水耕就能活(簡單)

耐陰的薜荔(音:「必利」)非常適合新手(完全沒有種過花草的人)種植,插枝水耕就會長出氣根,除了注意保持瓶中有水外,幾乎不用任何照顧, ... 於 life.jasonjc.com -

#26.植栽設計規範

包括植栽設計概論、植栽設計準則、植栽種植與維護管理、草坪介紹與管理、澎. 湖地區植栽選種建議等 ... 白千層等喬木;金露花、七里香等灌木;爬牆虎、薜荔等爬藤類。 於 trp.penghu.gov.tw -

#27.長榮~~【薜荔】 6吋盆木蓮木蓮藤虎木蓮園藝種植栽種培養居家

綠籬盆栽觀葉植物:薜荔有耐陰及向上攀爬生長的習性,. 植株成長快速及易於造型,所以亦可當成室內植物栽培,也常被利用於組合盆栽上,. 更可讓它攀爬於壁面當爬牆植物 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#28.風格花園輕鬆做 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

2 —提升綠意=善用爬牆虎和薜荔等攀緣植物'可隔離旁鄰不統整的景觀,還可保有花園的隱私靜謐。 3 —綠簾遮蔭:在棚架上種植「珠簾」'可欣賞其隨風搖曳的美麗姿態'既清涼又 ... 於 books.google.com.tw -

#29.台中25校獲補助設綠牆淨化空氣 - 聯合新聞網

環保局指出,建築綠牆是在教室走廊女兒牆外側花台,栽種照顧難度不高的植栽,具淨化空氣效益的植物有武竹、馬纓丹、炮杖花、波士頓腎蕨、大鄧柏、薜荔、 ... 於 udn.com -

#30.花葉薜荔 - 台灣Word

特殊要求:在溫室里,薛荔美麗的生長緊密的細小垂枝將茁壯生長,沿牆攀附,4年內可爬滿牆壁,也可攀附於長滿苔醉的粗支柱上。 尺寸:盆栽0.5-1.5米,露天栽培至少達3米。 於 www.twword.com -

#31.花叶薜荔大家了解吗,它有什么优点,我们该如何种植

花叶薜荔别名:斑叶薛荔,雪荔,凉粉藤,银边薜荔。科属:桑科,榕属。为薛荔的栽培品种。多年生常绿小型蔓性植物。茎干细柔,节 ... 於 k.sina.cn -

#32.花葉薛荔的壽命很短,爲什麼依舊有很多人喜歡它?

這種長得像蒜頭的野花,有花無葉,渾身有毒,卻有不少人種植它. 今天要爲大家介紹的這種長得像 ... 花葉薜荔養花盆裡兩三年就會掛掉,卻還有很多人喜歡它. 於 ppfocus.com -

#33.2009薜荔Ficus pumlia 種子盆栽(水耕) @ 豆豆森林 ... - 隨意窩

D.I.Y. 紀錄關於植物種植的經驗,分享種子發芽的喜樂。有關種子盆栽相關園藝治療之專案教學的部分,因為種子需 ... 於 blog.xuite.net -

#34.桑科-觀葉植物~雪荔 - 水晶蘭的種子花草格

介紹:有一種葉子細小、經常爬滿牆壁和樹木的植物,叫做薜荔,分佈於臺灣、中國、日本和琉球等地, 而雪荔則是從薜荔培育出來的栽培品種。 雪荔的葉子 ... 於 fannie3606.pixnet.net -

#35.斑葉薜荔在養護的時候應該這樣做 - 雪花新闻

垂吊的斑葉薜荔的養護要點:栽種盆栽用15~20釐米盆,每盆栽苗3株。盆栽用肥沃、疏鬆的腐葉土或培養土。栽後不宜多澆水,向葉面多噴霧,有利於莖葉生長。 於 www.xuehua.us -

#36.[玩園藝] 懶人植物入門是薜荔, 不是霹靂!

因此栽培時要提供充足的陽光,適當的遮陰和充足的水分。 薜荔可以當室內盆栽觀賞,也可以食用,它的果實含果膠質,和愛玉凍有點像喔! 於 cutebox.pixnet.net -

#37.高山族變平地族的愛玉子苗栗一號

種植 愛玉子的農夫、研究隱花果的學者專家有共同的答案:「愛玉小蜂最愛台灣! ... 中國大陸其實有愛玉子的近親,名為「薜荔」,只是果膠量遠遠不如愛 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#38.愛爬牆的薜荔與迷你薜荔 - Snow的綠色世界

種植 在前庭的薜荔已多年,為什麼種薜荔呢?當時是想要種植愛玉,買了一棵愛玉小苗,直到長出果實,才發現它不是愛玉!是薜荔!它們果實相似,但薜荔 ... 於 sw0829.blogspot.com -

#39.薜荔果實薜荔– Itha - No Image

薜荔果實薜荔. 薜荔Ficus pumila 薜荔果實薜荔榕果圓錐形,長約7.5厘米,寬約6.5厘米,腋生,綠色轉紫色。果實可以用來製造涼粉。果實含有腔調膠液體。 薜荔種植提示性 ... 於 www.oakwooddctur.co -

#40.薜荔- 5 6 吋盆比價搜尋結果

... 價格$200到$400,第1頁,共1頁。Biza 比價網找到更多[薜荔植物],[薜荔攀爬],相關產品. ... 長榮【薜荔】6 吋盆木蓮木蓮藤虎木蓮種植栽種培養居家. 露天拍賣 $200元 ... 於 www.biza.com.tw -

#41.薜荔 - 鄉林園藝- 痞客邦

薜荔 原產於中國大陸及日本,台灣也有原生種。植株具有蔓性,一般都是當成吊盆栽培,或是讓它攀爬於壁面。因為薜荔有耐陰的習性,. 所以被當成室內植物栽培;也由於植株 ... 於 teddy911405.pixnet.net -

#42.田園城市。食好生活

Q: 如何入門學習種植? A: 栽培介質、栽培季節、作物種類、 ... 芋,電信蘭,薜荔,越橘蔓榕,女貞… ... 種定植: 播種或直接種植小苗(花速美,草速香. 於 farmcity.taipei -

#43.長在藤蔓上的黃綠色蔬菜

立即下載此綠色樹枝上的番茄在溫室的藤蔓上種植的番茄蔬菜照片。 ... 耐陰的薜荔(音:「必利」)非常適合新手(完全沒有種過花草的人)種植,插枝水 ... 於 ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#44.薜荔種子盆栽-水耕及土耕

四月份第一次從薜荔果實取出種子於是將所有的薜荔籽種成三小盆1.水耕薜荔想說之前土耕的薜荔. ... 5/3剩下的薜荔籽不多.用個小布丁杯種植. 於 fannie2924.nidbox.com -

#45.雪荔種植 - 台灣公司行號

2001年6月4日- 因為薜荔有耐陰的習性,所以被當成室內植物栽培;也由於植株成長快速及... 葉色因品種而不同,除了常見的綠色外,還有白色斑葉品種(又名雪荔)。 於 zhaotwcom.com -

#46.薜荔種子– 爬牆植物薜荔 - Acceptanct

薜荔 果别名凉粉子(通称)、壁澄霞、木莲、凉粉果、冰粉子、斋粑果、鬼馒头、木 ... 豆豆森林種子盆栽種植目錄月份參考全年皆可種植薑姑婆芋(水耕)川七長春藤羊齒蕨 ... 於 www.acceptanctgage.co -

#47.綠滿窗前--薜荔

幾年前逛花市時買了6小盆薜荔,刻意種植的盆栽沒有成活,卻不知什麼時候開始,在屋外的牆角看到薜荔從地面往上爬,房屋外牆是不寬的水泥走道, ... 於 bird400710.pixnet.net -

#48.花叶薜荔养殖方法

本内容主要为您介绍花叶薜荔养殖方法,主要有双予昂进行提问,目前已有4个解决方案给您参考,更多薜荔种植方法相似的问题尽在于此。 於 www.ilanyao.com -

#49.17種對日照要求不高的植物,養在太陽照不到的家也能長的很旺!

6、虎尾蘭:它不需要太多照顧,非常適合室內種植,哪怕常年處在陰暗的環境也不會死去。 7、薜荔:生命力旺盛,和蘆薈相似,土幹了澆水,不喜歡積水。 於 mttmp.com -

#50.辟荔繁殖 - Luoex

幾年前逛花市時買了6小盆薜荔,刻意種植的盆栽沒有成活,卻不知什麼時候開始, ... 因薜荔的适应性强、对土壤要求不严、耐贫瘠、抗干旱、故繁殖容易,种子的繁殖系数大. 於 www.ytgv168.co -

#51.Naturally @ 我家種子盆栽 - 繽紛是絕對

種植 『種子盆栽』已經有五年多時間現在沒剛開始熱衷每隔一段時間還是得整理既有的成品當時收到同事親手栽培 ... 最早種植的『薜荔』 是花市買回來的 於 karen707.pixnet.net -

#52.薛荔適合什麼樣的環境生長,它的栽培技術如何操作? - 鳳梨問答

薛荔適合什麼樣的環境生長,它的栽培技術如何操作? 0. 操作 · 薜荔 ... 薛荔的種植技術,主要找好寄主,特別是烏桕樹是最適合薛荔寄生的,薛荔和烏桕樹 ... 於 www.fengliask.com -

#53.花葉薜荔養花盆裡兩三年就會掛掉,卻還有很多人喜歡它

在花盆中栽種的花葉薜荔,一般每一年就會重新繁殖一次,它是非常容易培育的,只要剪下來一段段枝條,每一段有兩三個生長節點,枝條長約7釐米。在春夏秋 ... 於 www.jasve.com -

#54.薜荔Ficus pumila - Green Touch 香港常見樹木園藝生活

treehk.com 樹木日記: 山林隱居士薜荔Ficus pumila。薜荔是常緑藤本植物,即是木蓮。多年生常綠攀緣藤木或灌木,以枝條上的粘性根攀緣,具幼年和成年 ... 於 www.treehk.com -

#55.園藝達人栽培術:綠玲瓏-薜荔 | 健康跟著走

薜荔種植 - 薜荔原產於中國大陸及日本,台灣也有原生種。植株具有蔓性,一般都是當成吊盆栽培,或是讓它攀爬於壁面。因為薜荔有耐陰的習... 於 info.todohealth.com -

#56.薜荔

2. 綠籬盆栽觀葉植物:薜荔有耐陰及向上攀爬生長的習性,植株成長快速及易於造型,所以亦可當成室內植物栽培,也常被利用於組合盆栽上,更可讓它攀爬於壁面當爬牆植物或 ... 於 kplant.biodiv.tw -

#57.薜荔種子里仁園藝 - Gkgnae

薜荔 怎麼栽培薜荔為攀藤植物,用不定根來吸附,土耕水耕兩相宜的植物。 栽培地點宜陰涼的地方,剛開始半日照佳,忌強光直射。阡插的枝條,每段約8公分左右,下面1-2節的 ... 於 www.alacialarbin.co -

#58.薜荔-價格比價與低價商品-2021年11月

薜荔 價格比價與低價商品,提供碧麗珠、施必麗乳膏、碧麗絲小布娃娃在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價, ... 長榮~~【薜荔】 6吋盆木蓮木蓮藤虎木蓮園藝種植栽種培養居家. 於 feebee.com.tw -

#59.薜荔怎麼栽培 - 農業知識入口網

薜荔 可以扦插法繁植,較適合的季節是每年的4-9月。剪下較健康的枝條,每段約5-8公分,將最下面1-2節的葉子去除後,插入介質中,放在較陰涼的地方,約2-3週就可發根長芽。 於 kmweb.coa.gov.tw -

#60.薜荔- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有42個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和薜荔相關的商品. ... 長榮~~【斑葉薜荔】3吋雪荔觀葉植物懸垂性植物室內盆栽組合盆栽. 於 www.ruten.com.tw -

#61.薛荔 - 美冠園藝:牛奶果.日本姬檜木

薜荔 (Ficus pumila ) Creeping fig桑科薜荔原產於中國南部、臺灣、日本、海南島及越南等地。屬名Ficus 為「無花果」之意,種名pumila為「矮小的」,形容其植株低矮、 ... 於 m88g8888.pixnet.net -

#62.種子盆栽真有趣:無性繁殖 直接種植 泡水催芽 - MoMo購物

種子盆栽真有趣:無性繁殖╳直接種植╳泡水催芽 ... 洋落葵甘藷洋蔥胡蘿蔔鳳梨孔雀薑◎直接種植法玉米番石榴台灣海桐黃花風鈴木火龍果卡利撒薜荔光蠟 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#63.2009種子盆栽--薜荔

薜荔 -小檔案薜荔利用它那具有吸附性的不定根,緊緊地攀附在其他的物體上,雖然薜荔屬於藤本植物,外觀嬌小而柔弱,但是它卻一再顯示出無窮的生命力與 ... 於 linfen0922.pixnet.net -

#64.【專文】薜荔的綠蔭與地錦的凄美 - 民報

亞熱帶島嶼,西曬日斜照的牆壁,熱悶了住居人們的生活起居。介紹兩種會爬牆壁的植物:「地錦」與「薜荔」。由藉著蔓葉攀缘,綠蔭家居的舒涼。 於 www.peoplenews.tw -

#65.薜荔種植苗木寶小百科:辟荔的養護注意事項 - Vnfp

種植 記錄2014.10.16 · 種子盆栽~~薜荔@ 我的一畝田:: 痞客邦 · [玩園藝] 懶人植物入門是薜荔, 不是霹靂! · (綠色植物)鳳梨,山蘇,薜荔,合果芋,凈化空氣,療癒人心( … 於 www.koronazino.co -

#66.凌晨陽台外的天空及新植物入荷-- 薜荔、雪荔與常春藤 - Mobile01

大清早醒來就睡不入眠,年紀大真的是有差啊~!瞄了一眼窗外,似乎與夏日平常的藍天白雲不太相同,可能是最近有熱帶性低氣壓自台灣附近海域通過吧, ... 於 www.mobile01.com -

#67.植物界Sipder man~探討植被牆的降溫效果摘要壹、研究動機貳

利用植物攀爬牆面降低大樓牆壁溫度,實驗中觀察到薜荔與地錦兩者抓壁力. 機制有所不同,薜荔 ... 若要綠化粗糙牆面則建議種植以吸盤吸附的地錦及不定根吸附的薜荔。 於 science.hsjh.chc.edu.tw -

#68.是薜荔,不是愛玉喔! -- 中央研究院數位典藏資源網

學名:Ficus pumila L. 科名:桑科Moraceae. 中研院門口南側的牆上生了一整片愛玉子??? 薜荔果 春天午後,陽光暖暖地灑下來,我趁著難得的好天氣來拍照。 於 ndaip.sinica.edu.tw -

#69.薜荔- 2Ustyle 上網買盆栽.植物安心宅配

如何幫薜荔澆水? · 每年的春到秋季儘可能保持土壤微濕,可以的話時不時在薜荔周圍噴噴水以維持濕度,冬季則可以減少澆水頻率以及視空氣的濕度變化停止噴水 ... 於 www.2ustyle.com -

#70.薜荔種植薜荔種子盆栽-水耕及土耕 - Itemn

薜荔種植 薜荔種子盆栽-水耕及土耕. 它不但是攀爬牆壁的高手,就可以讓果掛滿枝哦! 無花果的適應性很強,它的果實跟愛玉子一樣,水泥牆上。 於 www.gretnbrthren.co -

#71.薜荔風水 - 台灣商業櫃台

2015年1月16日- 我家新房子外牆是洗石子,想種些綠色的攀爬植物,目前在薜荔和爬牆 ... 2019年7月5日- 幾年前逛花市時買了6小盆薜荔,刻意種植的盆栽沒有成活,卻不知 ... 於 bizdatatw.com -

#72.最新消息--web - 嘉義大學

愛玉又稱枳仔,是薜荔的變種,為台灣特有亞種,全世界只有台灣有愛玉, ... 嘉縣人工種植愛玉總面積二百卅公頃,年產量三○五噸,人工栽培與野生愛玉 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#73.薜荔 - 台灣景觀植物介紹

雌雄異株,隱頭花序構成的榕果單生葉腋,雄果梨形,雌果近球形,頂部截平,內有微小的花朵,依靠共生的薜荔小蜂授粉。開花結果期夏至秋季。 栽培. 全日照或半日照溫暖環境 ... 於 tlpg.hsiliu.org.tw -

#74.薜荔,插枝水耕就能活(簡單)@Life認真過生活 - Facebook

(耐陰植物)攀爬藤蔓植物:薜荔,插枝水耕就能活(簡單) #薜荔#薜荔種植#耐陰植物#攀爬植物#藤蔓植物. 於 www.facebook.com -

#75.種子盆栽~~薜荔 - fiona生活隨想手札

回家後馬上清洗種子,作法如同洗愛玉一樣,把膠質洗掉留下種子即可種植方式和火龍果(綠鑽)相同,大約3~5天就冒芽囉! "聽說"(表示我也不知道..)半年後薜荔的葉子會長長, 於 linghua99.pixnet.net -

#76.迷你薜荔盆栽觀葉植物居家盆景室內種植室外種植送禮 - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買迷你薜荔盆栽觀葉植物居家盆景室內種植室外種植送禮很值得參考。?耐陰植物、照顧容易?可放置於室內或室外? 於 buy.line.me -

#77.培養一顆扦插小苗,竟能營造出垂枝式指尖微型盆景

看這扦插所得的小薛荔苗,經過修剪整形,製作成了垂枝式指尖微型盆景。 ... 把成形的小薜荔種植在刻有字畫的圓口指上藝盆內,樹盆一體,美觀值漲50%。 於 www.gushiciku.cn -

#78.適於坡地種植的園林植物有哪些坡地最適合種植什麼 - 嘟油儂

有假儉草,薜荔等,zhi百慕大,香根草等護坡植dao物,另外配置回繁殖和護坡能力答較強的蟛蜞菊,花色鮮豔,形成美麗的植物景觀。 於 www.doyouknow.wiki -

#79.1盆變10盆:扦插種植活用百科(2017年暢銷改版)

... 科(2)翠玲瓏○○ ☆○☆○吊竹草○○ ☆○☆○苦苣苔科(4)柳榕/玉唇花○○ ○ ○口紅花○○○ ○袋鼠花○○○ ○鯨魚花○○ ○桑科(2)薜荔○○○ ... 於 books.google.com.tw -

#80.薜荔盆栽觀葉植物居家辦公室室內室外種植 - Pinkoi

薜荔 盆栽觀葉植物居家辦公室室內室外種植. 5.0 (6). 請選擇商品規格, 無包裝 ... 照顧重點薜荔為耐陰植物,2~3天澆一次水或是觸摸土壤發現是乾的再澆水即可。 於 www.pinkoi.com -

#81.花葉薜荔養花盆裡兩三年就會掛掉,卻還有很多人喜歡它

在花盆中栽種的花葉薜荔,一般每一年就會重新繁殖一次,它是非常容易培育的,只要剪下來一段段枝條,每一段有兩三個生長節點,枝條長約7厘米。 於 kknews.cc -

#82.愛玉子栽培改善的方法及其授粉小蜂的生態習性 - 國立中興大學 ...

愛玉子(Ficus awkeotsang Makino)為日籍植物學家Makino 於1904. 年發表,後來因英國植物學家Corner 認為愛玉與薜荔(Ficus pumila L.)十分相近種類,成. 熟榕果的直徑約4cm ... 於 hort.nchu.edu.tw -

#83.園藝達人栽培術:綠玲瓏-薜荔

薜荔 可以扦插法繁殖,較適合的季節是每年的4-9 月。剪下較健康的枝條,每段約5-8 公分,將最下面1-2節的葉子去除後,插入介質中 ... 於 blog.igarden.com.tw -

#84.愛玉有表兄弟「罕見薛荔」 進入結果期可綠美化 - game

買房子A但薜荔可食用是它的果實,所含的養分有果膠、蛋白質、碳水化合物、 ... 李明益表示,薛荔在地方大都被種植用來綠美化環境,以及增強水土保護 ... 於 yj93yjnkse.pixnet.net -

#85.花葉薜荔_百度百科

栽培技術. 土壤:室內植物營養土、腐葉土和園土相等份量混合。 施肥;3-9月,每月 ... 於 baike.baidu.hk -

#86.生態綠化-推動牆面植生或綠籬| 行動項目

... 項行動,於琴鍵畫樓社區(即吉祥街2巷地下室停車場入口)進行綠牆及薜荔的種植, ... 民國90年至108年期間,仍持續種植薜荔和其他爬藤植物作為停車場出入口之方式。 於 lcss.epa.gov.tw -

#87.我可憐的薜荔@ 1220851415 :: 痞客邦::

去年到建國花市買下一盆薜荔那盆薜荔讓老闆照顧得很好,所以比一般外面看到的都茂盛因為長度較長的關係,所以價格貴一些我只能種植這種需要澆水的植物所以我選擇薜荔沒 ... 於 dolcejessie.pixnet.net -

#88.種子盆栽.薜荔 - 陳茵媺

薜荔薜荔科屬別:桑科學名:Ficus pumila別名:木蓮、木壁蓮、石壁蓮、風不動、壁石 ... 薜荔種植,關鍵在於薜荔早發時葉面小,沿著牆面攀爬覆蓋滿美觀,不過葉子和枝幹 ... 於 uiophnl.pixnet.net -

#89.德化老农寻富路,生态种植薜荔果- 经济要闻 - 东南网财经频道

曾庆元今年63岁。50多岁时,他不顾家人反对,执意承包土地种植薜荔果,如今做出了名气来。 老曾的薜荔果冻制作简单,先把薜荔果削皮,切开,晾干。 於 money.fjsen.com -

#90.有哪些適合室內種植的特別耐陰的爬藤類植物? - 九月問答

2、龜背竹、心葉藤、薜荔、常春藤、球蘭、百萬心、串錢藤可以考慮室內明亮區域種植。 3、室內有3小時日曬的環境,可以考慮爬山虎和錦屏藤。 如果還有疑問 ... 於 sepask.com -

#91.蔓性植物種類及照顧方式(九重葛/薜荔/雪荔/紫藤) - 開心過日子

薜荔 為多年生常綠蔓性灌木,薜荔的蔓莖每節均會長出氣根,能爬附於牆壁、樹幹上生長。除了綠葉的原生種薜荔,尚有斑葉的園藝栽培種:如葉緣呈不規則波狀, ... 於 memory217.blogspot.com -

#92.愛玉子栽培改善的方法及其授粉小蜂的生態習性

種植 愛玉苗時,需要種植更大株的苗木並使用微噴灌設備增加愛玉苗的存活率。愛玉子是桑科榕屬植物之一,具幼年性長的特性, ... 薜荔和愛玉子及其授粉小蜂之遺傳分化。 於 www.airitilibrary.com -

#93.薜荔- 维基百科,自由的百科全书

薜荔 ( bì lì ) (學名:Ficus pumila)是桑科榕屬的植物。種子浸出的黏液可製造涼粉及清涼飲料。可入藥。也稱為木蓮。 目录. 1 形态; 2 分布; 3 别名; 4 变种. 於 zh.wikipedia.org -

#94.有的植物爬上墻,墻上全是裂縫,要及時清理,危害墻體

薜荔 這種爬藤植物在南方很常見,我們平時吃的涼粉就是薜荔的種子,需要把種子的 ... 而且薜荔還有一種氣味能引來小蟲子,就算喜歡吃冰粉的也不要在家里種植,萬一再吃 ... 於 www.9900.com.tw -

#95.薜荔種植– 爬牆植物薜荔 - Vinomeh

薜荔種植 – 爬牆植物薜荔. by. 其他薜荔Ficus pumila L, 相關日誌重回採樣看雄花序由老至少-薜荔日誌5 顯微鏡下的薜荔小蜂-薜荔日誌4 薜荔蟲癭花與榕小蜂–薜荔日誌3 細 ... 於 www.vinomehn.co -

#96.DIY種植鳳梨、山蘇、薜荔和水耕合果芋 - Life認真過生活

DIY種植鳳梨、山蘇、薜荔和水耕合果芋 ... DIY 合果芋 地瓜湯 大蜘蛛 孢子 寶特瓶 小花盆 山蘇 植物 水耕 盆栽 石磨 礦泉水 竹筍 綠葉 老薑 薑 薜荔 陽光 陽台 ... 於 jasonjc.pixnet.net -

#97.交作業-3 薜荔 - Jennifer的部落格

可愛咩分享~~瓊崖海棠、印度紫檀、薜荔請點~~ 薜荔了解我薜荔枝條有兩種: ○一種是會結果 ... 不須泡水可直接種植,直接灑培養土上,沒加麥飯石. 於 bihyn1018.pixnet.net -

#98.國道1號頭份至三義之立體綠化

苗栗工務段於隔音牆前之植栽槽種植大王仙丹、黃金露花、厚葉石斑木、薜荔等低維護管理之植栽,營造出攀緣型綠化,另於邊坡之擋土牆上種植蔓性馬纓丹和雲南黃馨,營造 ... 於 www.freeway.gov.tw