稀飯粥的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張宜玲寫的 神仙媽媽說故事:跟孩子相遇在故事的迴旋曲中 可以從中找到所需的評價。

另外網站十分鐘不燙口早餐粥 - 上下游也說明:有呼吸道不好的小孩,媽媽們可以在早餐多煮粥喝,試著不吃含糖或奶的早餐 ... 如果是白稀飯,把大碗裡放上煮好的粥,倒入一點冷開水、少許鹽調味,讓 ...

國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 賴守誠所指導 鍾怡婷的 台灣稻米品質與品味的轉變 (2012),提出稀飯粥關鍵因素是什麼,來自於稻米、食物品質、品質化、品味、飲食消費。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣文化及語言文學研究所 林淑慧所指導 侯巧蕙的 台灣日治時期漢人飲食文化之變遷:以在地書寫為探討核心 (2011),提出因為有 飲食文化、日治時期、小說、回憶錄的重點而找出了 稀飯粥的解答。

最後網站鮮甜綿密的清粥怎麼做,大同電鍋煮稀飯| 日本男子的家庭料理 ...則補充:在日本,我們做清粥的時候通常會放一個秘密武器,並且我們想吃美味的清粥通常用土鍋來煮。 ... 78K views 2 years ago #大同電鍋 #清粥小菜 # 稀飯.

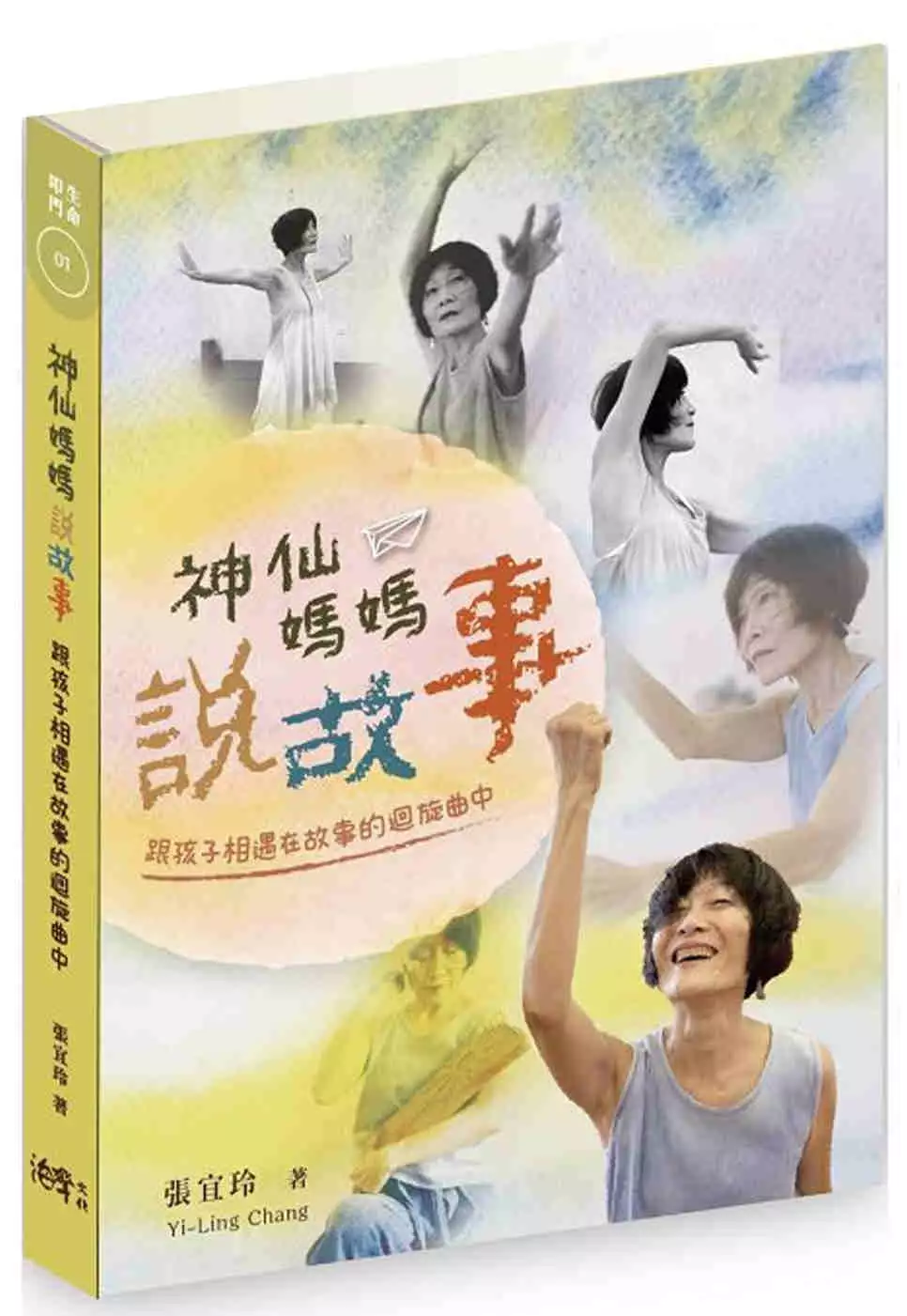

神仙媽媽說故事:跟孩子相遇在故事的迴旋曲中

為了解決稀飯粥 的問題,作者張宜玲 這樣論述:

「不管是從事幼教工作者,幼兒藝術工作者或陪伴者(家人)都能從這本書得到呼應、認同與解答,建議每一個讀者可以從閱讀中吸飽氣,讀完這本書後定能滿足的吐一口長氣。」──推薦序,劉嘉淑(仁仁音樂教育中心創辦人) 當吸入大量資訊刷存在感、深陷數位氣泡讓真實生活界線消弭成為日常 當疫情常態化的社會型態,邁入人際疏離的孤獨危機 家庭和教室如何成為最後一道保護膜 守護孩子童年王國,讓孩子帶著善念與希望健康地成長? 本書 提供給有心成為孩子心靈守護者的老師和家長 一道能通往說故事的藝術與兒童發展本質奧秘的魔法森林 在那裡 轉身,即變身成穿越時空的說

書人 一舉手、一投足 為孩子引路,發揮想像形塑活生生的故事場景 手揮著魔法棒 巧妙地在重複之間 在靜與動、呼與吸 循著四時節氣遞嬗的節奏中 在故事的說與聽、給與授之間 堆疊出層次感的故事情節 以一則則迴盪在心頭的故事 一首首婉轉悠揚的旋律 一唱再唱的歌曲 孩子從故事中陶冶氣質、 潛化道德想像、 探索人我關係、 滋養內在安定 我們也沉醉在故事中,和孩子同行 留駐每個美好的當下,成為永恆

稀飯粥進入發燒排行的影片

蟹膏稀飯真的有那麼好吃嘛?

看完記得訂閱窩☛http://bit.ly/27QQBOa

黑羽の遊戲頻道☛http://bit.ly/2dUzNkP

黑羽の周邊看這邊☛https://store.capsuleinc.cc/pages/heiyu

每週一到五下午5點更新,六日中午12點更新記得要開啟YouTube🔔鈴鐺唷!

合作夥伴

巴逼:https://www.youtube.com/channel/UCAP9TAad3a7KSpAUstSFgxg

【生活必須要更多的黑羽】

黑羽IG(blackm3284):https://www.instagram.com/blackm3284/

Facebook粉專☛https://www.facebook.com/blackm3284

個人Facebook☛https://www.facebook.com/blackm3heiyu

bilibili☛https://space.bilibili.com/355677304/#/

Twitter☛https://twitter.com/blackm3284

Twitch☛http://www.twitch.tv/blackm3

【黑羽小資訊】

✎直播軟體➤Open Broadcaster Software

✎後製軟體➤SonyVegas

✎電腦周邊➤麥克風Blue Yeti、鍵盤B.FRIED MK1R、滑鼠羅技G900、視訊鏡頭羅技C922Pro

【合作方式】

廠商邀約➤[email protected]

個人邀約➤[email protected]

#黒羽 #蟹膏稀飯 #稀飯

台灣稻米品質與品味的轉變

為了解決稀飯粥 的問題,作者鍾怡婷 這樣論述:

近十年來對稻米之意義層次的關注增加,且稻米已成為滿足人們維生之外之需求的產品,而這種需求為何會成為需求?此一問題涉及了人們的食物選擇,究竟人們是憑藉著什麼判斷原則來決定自己要消費什麼食物? 本研究針對圍繞著稻米「品質」所進行的建構過程進行分析,以理解其中的編碼工作與競奪行動,藉由「品質化」之概念以理解消費者與產品的互動,並從中檢視消費者的能動與被動,以及飲食品味的形塑。據此,本研究採取文化經濟學取徑重新檢視稻米此一農食在台灣的消費變遷,特別是在交換領域中人們對稻米所建構的感受與認識,最後形成了固著的品味系統。透過此一考察,本研究指出稻米產品在不同階段有不同的品質,其品質化過程中國家與科學家所

界定之架構長期以來佔據主導地位,近十年來繞開國家的力量則逐漸浮現,而品質被賦予的環節則逐漸自生產端移向行銷端,以美學化與道德化來建構品質之趨勢亦愈具影響力。在不同歷史階段,不同的行動者掌握主導所謂「好」食物的詮釋正當性,藉由獲取正當性,社會大眾自然而然地接受並持續消費,進而對品味進行了潛移默化的形塑。消費者、產品供應者、國家與科學家在象徵系統與文化系統中進行鬥爭,以形塑內化且固著的品味系統。我們所探究的問題指出了稻米在台灣社會中的物質與象徵意義的轉變,而圍繞著「什麼是『好米』」的認識建構,確實對食物系統之生產與消費具有形塑的影響力。

台灣日治時期漢人飲食文化之變遷:以在地書寫為探討核心

為了解決稀飯粥 的問題,作者侯巧蕙 這樣論述:

本論文的內容,主要呈現台灣日治時期漢人的飲食文化。1895年台灣脫離中國清朝,接受日本近五十年的殖民統治。隨著大批日本人來台,日人的風俗民情、生活習慣被引進台灣,日本飲食文化更是深深影響台灣人;然而,歷來有關台灣飲食文學書寫之研究,則多著重於戰後的書寫。所以,本文主要參考日治時期台灣文人書寫的回憶錄、自傳、小說,來了解當時台灣漢人的飲食文化。 首先,本文應用Sidney W. Mintz的飲食理論,來說明台灣漢人在日治時期內在飲食口味,受到外在環境影響的轉變,並分別由「總督府的飲食衛生政策」及「日本新式教育」兩個面向來討論。日人推動衛生工程建設、飲食衛生管理規則及市場環境衛生改

善,使得台人在飲食衛生習慣上能更接近日人。另一方面,從公學校使用的國語教材、中學校的住宿生活以及新生代知識分子的留日經驗,皆可看到日本的飲食文化,透過新式教育的方式滲入台灣人的日常生活中。接著,本文藉由分析日治時期小說中使用的飲食題材,從多個面向來觀察社會不同階層的飲食文化,探討台灣日治時期漢人的飲食文化,並獲得以下結論。第一,文人雅士或富豪人家透過東洋式的飲食消費,展現自己的階級地位及品味;第二,農家和勞動階層的飲食主要以番薯、稀飯、醬菜為主,反映出大眾階層生活窮困的狀況;第三,進入戰時體制的台灣,因物資嚴重缺乏,食物採取配給制度,造成人民糧食不足。本論文以台灣在地文人之書寫,來討論當時台灣

漢人的飲食文化,期望藉由本論文的撰寫,能讓台灣日治時期漢人的飲食文化面貌更臻完備。

稀飯粥的網路口碑排行榜

-

#1.吃粥養胃反而胃食道逆流!醫師:最不傷胃要吃「固體食物」

腸胃不舒服的時候,總是會很直覺的想到「要吃白粥」,因為稀飯好消化,吃下去之後感覺比較不會造成腸胃的負擔。但稀飯雖然好消化,卻會因為水分過多而 ... 於 heho.com.tw -

#2.【台中后里住宿】后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)-入住童話 ...

中式稀飯白飯還有一系列的清粥小菜配菜、鹹香滷肉及茶夜蛋。 open_in_full. open_in_full. 西式餐點保溫櫃裡有小朋友最愛的炸物薯條跟雞塊,熱酥熱酥 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#3.十分鐘不燙口早餐粥 - 上下游

有呼吸道不好的小孩,媽媽們可以在早餐多煮粥喝,試著不吃含糖或奶的早餐 ... 如果是白稀飯,把大碗裡放上煮好的粥,倒入一點冷開水、少許鹽調味,讓 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#4.鮮甜綿密的清粥怎麼做,大同電鍋煮稀飯| 日本男子的家庭料理 ...

在日本,我們做清粥的時候通常會放一個秘密武器,並且我們想吃美味的清粥通常用土鍋來煮。 ... 78K views 2 years ago #大同電鍋 #清粥小菜 # 稀飯. 於 www.youtube.com -

#5.白米粥稀、稠功效不同?中醫師:這樣熬粥最滋補

粥字本作「鬻」,俗稱為稀飯,但是,泡飯、水飯卻不是粥。熬粥宜用粳米(常見的大米)熬煮,熬出來的稀粥、稠粥,功效有別。我們常說「煮粥」, ... 於 www.epochtimes.com -

#6.稀飯和粥其實是不同食物喝粥的好處* 阿波羅新聞網

稀飯 通俗來說就是更稀一些,它是利用少米多水煮出來的,而且煮的材料相對簡單,通常是大米、小米、花生米、銀耳、豆類煮出來的。粥的講究很多,火候、時間 ... 於 tw.aboluowang.com -

#7.60 多张免费的“粥”和“健康”照片- Pixabay

寻找关于粥的照片✓ 免版税✓ 不要求署名✓ 高质量图片. ... 稀饭, 谷物, 早餐, 素食, 粥, 麦片, 嘉, 可可碎 · 稀饭 谷物 早餐 素食 粥 麦片 嘉. 於 pixabay.com -

#8.五臟保養書: 養生,必先調五臟! - 第 34 頁 - Google 圖書結果

對於粥,有個迷思。台灣的醫師常告訴病人不要吃稀飯,以免傷胃,但中醫書裡卻強調,粥能養胃。究竟對於脾胃不好之人,是該食粥或不要吃粥呢?其實,這是對粥的定義不同所造成 ... 於 books.google.com.tw -

#9.2023 紅豆紫米粥電子鍋- - usastatcs.online

之後再擺入泡過的紅豆、紅棗、桂圓乾(秘訣3) 利用Panasonic可變壓力IH電子鍋輕鬆設定: (1) 米種:白米(2) 功能:稀飯(3 #紅豆紫米粥說到紅豆就想到紅豆 ... 於 usastatcs.online -

#10.【桃園文選】我喝的不是一碗粥

... 我想她應該是吃壞肚子,腸胃炎上身了。出門前,用電鍋煮了一鍋「白稀飯」,交代她肚子餓就只能喝白稀飯,其他食物禁止入口,我便匆匆外出工作。 於 tyenews.com -

#11.稀飯調理包的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

任性eat下芋頭香菇粥麻油薑泥粥Selina自創品牌一盒3包入即食包調理包加熱即食藜麥養生稀飯粥. 遇人不淑-芋頭香菇粥 $139. Yahoo拍賣 DA量販店【滿699超商免運】(90451). 於 biggo.com.tw -

#12.復興南路清粥之選~一流清粥小菜@Posh by Live賞味人生

復興南路這條著名的清粥街(也可以稱為稀飯街)上,目前僅存幾家專賣粥的店家,個人最常選擇的就是一流清粥小菜,而這家清粥小菜常常可以看到日本人來 ... 於 posh.com.tw -

#13.胃痛、急性腸胃炎、可以吃粥嗎?、胃食道逆流、胃酸過多

傳統認為,胃痛就是要吃稀飯比較好,可以減少腸胃消化負擔,減輕不舒服。 對病患而言,只要是腹腔內器官的疼痛,通常會被定位為胃痛或肚子痛。事實上, ... 於 iscope.com.tw -

#14.少年維特的煩惱 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

菲利普斯照看, ”她說, “我同大兒子進城買麵包、糖和煮稀飯的沙鍋去了。” ——在她揭開蓋的籃子裏我看到了這些東西。“晚上我要煮點稀飯給漢斯(這是那個最小的孩子的名字) ... 於 books.google.com.tw -

#15.智慧煮粥不噗鍋【IH智能定溫電子鍋】 - 食譜

粥品稀飯烹煮時容易溢出(噗鍋)的原因,在於溫度。米穀類當中的澱粉遇水、遇熱,形成濃稠湯汁,滾沸時,澱粉包覆的泡沫越來越多, ... 於 www.cookpot.com.tw -

#16.粥- 维基百科,自由的百科全书

粥(又稱糜、稀飯),是一種用稻米、小米或玉米等糧食煮成的稠糊的食物。不同地方的粥有不同的濃度,而不同地方對其他地方的粥也有不同的別稱。其他常見別名:撩命汤、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.人是鐵,飯是鋼,一頓不吃餓得慌️ - 資訊咖

燒水、煮小米粥,. 洗漱後泡茶、喝茶、看新聞. 等到時間到6:30的時候,. 叫孩子起床,. 開始準備早餐配菜,. 稀飯晾涼…… 7:00開吃️. 7:15出門上班… 於 inf.news -

#18.這樣煮粥最好吃 - 常春月刊

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示,粥的熬煮關鍵在於材料的準備、水的比例、放入順序還有火候等。在食料上,如果只是煮白粥,選擇新鮮的米即可,有些人會將米先浸泡一下,讓 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#19.鮮甜綿密的清粥怎麼做,大同電鍋煮稀飯

做好的清粥配上你喜歡的小菜一起吃吧。 我也相當推薦加入1/2茶匙的鹽巴,帶點鹹味的稀飯特別美味。 ... 僅是將全材料放入電鍋中就完成,做法超級簡單。 同樣 ... 於 tasty-note.com -

#20.腸胃炎吃什麼?可以吃水果、蛋嗎?腸胃炎飲食3大重點一次看!

許多醫師會建議腸胃炎病患吃稀飯或白吐司,其實並不是只能吃這類食物,而是這類食物較容易消化、較不會再次刺激腸胃,以下食物符合減少腸胃刺激的好處,建議皆可食用:. 於 helloyishi.com.tw -

#21.幫寶寶煮粥的6個美味秘訣 - 親子天下

讓粥美味的6道作法. 粥=稀飯?不是的!二者不同,粥要煮到米粒全部糊化。白米超過六十度就會開始糊化,煮到入口即化後就容易被腸胃吸收,非常適合 ... 於 www.parenting.com.tw -

#22.奇蹟(新裝版) - Google 圖書結果

范哲睿穿好 T 恤和短褲,下床爬移到矮桌旁,看著整鍋粥和附上的湯匙,他沒想到自己會有這麼 ... 這鍋甜稀飯對本來就不喜甜食的他來說,根本與酷刑無異「幹麼一直看著我? 於 books.google.com.tw -

#23.清粥、白粥、稀飯、地瓜粥、煮好喝的粥秘訣大公開

煮清粥-白粥-稀飯-地瓜粥 以上除了地瓜粥之外,說的都是同一總粥,我時常煮煮清粥,白粥,稀飯或是地瓜粥、地瓜稀飯,主要是老公特別喜歡喝粥, ... 於 www.amanda326.com -

#24.稀飯最強配菜是誰?全場秒喊「2字」拍桌:沒有它就不吃

清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一,清淡的熱粥配上鹹香的小菜,令許多台人難以抗拒,近日就有一名網友在網路上好奇發問「稀飯最強配菜到底是誰? 於 www.nownews.com -

#25.粥配菜- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

買粥配菜立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 浤良食品#皮蛋#鹹蛋(220g)#稀飯#粥#配菜#熟食#早餐#宵夜. 於 shopee.tw -

#26.廣式粥與台式稀飯的煮法 - Spa初心 台丸- 痞客邦

我愛吃軟飯,不管港式台式都愛。 最近小眼生大病,感冒嚴重到席捲整個化學所,不論老師還是同學無一倖免,上週末他指定要吃粥/稀飯,真的很難得, ... 於 balispa.pixnet.net -

#27.稀饭和粥的区别_小红书 - Xiaohongshu

一直以为粥就是稀饭,直到入手了九阳电饭煲,彻底懵了!有啥不一样?粥要稀到什么程度才是稀饭? 点击查看全文. 嗑嗑就得了. 赞·0. 稀饭和粥难道不是一个东西? 於 www.xiaohongshu.com -

#28.秀逗女主播 - Google 圖書結果

「安樺,吃慢一點,別把稀飯吃進鼻孔裡。 ... 「安樺,慢慢吃沒關係,稀飯還有很多。 ... 看到這三隻餓死鬼唏哩呼嚕地喝著地瓜粥,黑言靜不禁露出有趣的笑容。 於 books.google.com.tw -

#29.韓式長柄湯勺小麥秸稈家用盛湯稀飯粥勺廚房耐高溫防燙大號拌 ...

本賣場為商城商品,所有訂單相關、配送、退貨、售後服務等,皆由商城之廠商直接為您服務... (服務說明). 商品規格可選規格/樣式. 小麥纖維湯勺大號. 小麥纖維湯勺小號. 於 www.etmall.com.tw -

#30.粥品,館長推薦,冷凍食品,生鮮- momo購物網- 好評推薦-2023年5月

粥品,TV熱銷現折100元各式規格種類,與熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! ... 【大成】享點子︱廣式皮蛋瘦肉粥8入組(540g/包)約2人份︱大成食品(稀飯暖胃粥品廣東 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#31.2023 金小萬內鍋- - yesbabybb.online

(1) HD2195 金小萬右邊功能:密封烹調(褒湯、煮粥、米飯、豬/牛/雞、豆類、蹄筋) - YouTube ... 選擇「白米」 ️再按「美味炊煮選擇」選擇「稀飯」。 於 yesbabybb.online -

#32.煮粥用「這2 招」不用顧爐火!多一步驟讓米粒更綿密濃稠

許多人會用隔夜飯來煮稀飯,但隔夜白飯煮出的粥品口感較差,若是煮鹹粥味道也會難以融入米粒中;若你是想吃到一碗好粥,建議從生米開始煮。 於 food.ltn.com.tw -

#33.稀飯英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

稀飯 英文是congee(聽發音),名詞用法,這個英文單字也有"粥"的意思,就是我們台灣人經常用米煮成的那種稀飯,包含白稀飯以及各式各樣東方人吃的 ... 於 www.branbibi.com -

#34.【活動投稿】媽媽的味道=雞蛋+粥- 台灣主婦聯盟生活消費合作社

小時候,每當生病虛弱的時候,都是爸爸到學校接我回家、然後媽媽會煮一碗熱騰騰的蛋蛋粥,在感冒發燒不舒服沒胃口之際,讓昏昏沉沉的我還是可以吃掉一兩碗粥,冒著煙的 ... 於 www.hucc-coop.tw -

#35.你知道粥與稀飯的區別嗎? - 每日頭條

二個,粥與稀飯的區別在於形狀不同,粥大多是糊糊,而稀飯米粒則比較清晰。三個粥與稀飯的區別在於材料的不同,稀飯的材料大都是大米、小米、黑米、蓮子、 ... 於 kknews.cc -

#36.大同電鍋煮稀飯/粥:簡單又不亂噴的懶人絕招實作筆記

大同電鍋煮稀飯/粥:簡單又不亂噴的懶人絕招實作筆記 · 1. 在10人份大同電鍋內鍋裡放入1杯米 · 2. 在10人份大同電鍋內鍋裡倒入8杯水 · 3. 將大同電鍋附贈蒸架放入大同電鍋外鍋 ... 於 just-cook-it.blogspot.com -

#37.雞蛋粥之一/ タマゴ粥のレシピその1 - 肚子料理生活工作室

之前有些人說想要知道稀飯(粥)的作法。通常煮稀飯的時候,都沒有想太多(用適量的米與水慢慢煮,水變少了再加水,煮 ... 於 cargocollective.com -

#38.且喝一碗粥 - 金門日報

稀飯 ,小學的我幾乎都吃稀飯,鹹鹹的魚、香香酥酥的紫菜,灑幾滴醬油,就是可口的一餐。 有乾飯可吃的時候,應該是特殊的日子;不是船來了,可以去營區撿些菜回來加菜; ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#39.稀饭和粥有什么区别? - 知乎

不知道,在天津稀饭一般是指颗粒状谷物熬的,像小米稀饭、绿豆稀饭,和是稠是稀没关系,粥是指粉状的熬的,比如棒子面粥、米面粥,也是和是稠是稀没关系,还有些特定称呼, ... 於 www.zhihu.com -

#40.喝粥竟引發胃食道逆流!腸胃科醫師告訴你「胃不舒服」稀飯

甚至有之前胃食道逆流的症狀,後來他就改吃白飯和白吐司或饅頭就比較OK。 白稀飯到底對胃病的人好不好啊?結論是對有胃酸相關疾病的不好。如果問吃白稀飯 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#41.稀飯和粥其實不一樣喝粥有什麽好處? | PHEW!好險網

稀飯 通俗來說就是更稀一些,它是利用少米多水煮出來的,而且煮的材料相對簡單,通常是大米、小米、花生米、銀耳、豆類煮出來的。粥的講究很多,火候、時間 ... 於 www.phew.tw -

#42.營養食譜--粥! - 信誼好好育兒

您還以為稀飯只是用白開水加白米熬煮出來的嗎?其實稀飯也可以煮成清淡又可口的營養食品哦!更重要的是烹煮的過程,不會產生油煙,讓您煮得健康,寶寶吃的開心。 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#43.網友票選稀飯最強配料是它- 蔬福生活

早餐吃粥是許多人的習慣,以熱呼呼的粥喚醒身體機能,加上天氣冷颼颼,身體為了產熱增加體溫,肚子就變得特別容易餓,吃粥飽腹又暖身。很多人喜歡吃早齋, ... 於 vegemap.merit-times.com -

#44.日本的稀飯、日式粥物 - Live Japan

提供強力推薦給海外觀光客的稀飯、日式粥物相關觀光名勝及體驗資訊!介紹目前社群網站(SNS)最新熱門活動、等觀光景點及各種實用性報導。 於 livejapan.com -

#45.可變壓力IH電子鍋SR-PAA100 - Panasonic

... 白米(稍硬)、白米(香Q感)、免洗米、節能炊煮、稀飯、快速炊煮、冷凍用飯、少量炊 ... 糙米粥、什榖米飯、什穀米粥、發芽米飯、發芽米粥、半糙米、胚芽米、小麥飯。 於 www.panasonic.com -

#46.【吃飯別怕胖】粥和稀飯差在哪? 吃這個才不容易嘔酸

清晨來碗粥,暖胃又好消化。但不少人抱怨一吃就容易嘔酸,只好避而遠之。專家指出,很多人其實是把粥煮成了「稀飯,米、湯分明」不利消化,才是原因。 於 www.commonhealth.com.tw -

#47.2023 豬支骨- - lolotm.online

我都是弄這樣的湯給兒子煮稀飯,但是我有把油瀝掉哦. ... 蛋白質等多種營養成份,有油脂較少特點,適合燉湯、熬粥等料理,特別適合熬稀飯給幼兒吃。 於 lolotm.online -

#48.桃園『平鎮稀飯粥品餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記App

桃園平鎮稀飯粥品餐廳推薦,桃園平鎮稀飯粥品餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 無名麵攤, 品味達客麵食館, Σ COFFEE ROASTERS ️, 杏福滿門Blessing Door, ... 於 ifoodie.tw -

#49.台式料理 - 7-ELEVEN

極饗-林聰明香辣豬肉燴飯 · 極饗-四川風味麻辣豆腐飯 · 極饗-香腸雙拼便當 · 極饗-奮起湖軟燒肉便當 · 極饗-豪華秘製雙拼餐盒 · 肉絲黃金蛋炒飯 · 真飽-黑胡椒鐵板豬肉飯 · 麻婆 ... 於 www.7-11.com.tw -

#50.象印食譜- 電子鍋 - ZOJIRUSHI 象印官方網站

1將鹽加入肉絲輕輕混合,再加入太白粉攪拌均勻即可。 2白米洗淨放入電子鍋內,放入薑絲、雞粉與醃漬好的豬肉絲,加水至稀飯水位刻度1.5。 3按米種選擇鍵選「白米」。 於 www.zojirushi.com.tw -

#51.一個月瘦5公斤?小S、楊紫、雪炫都靠稀飯減肥,營養師解密 ...

小S在微博上說自己最愛曼玲粥店的皮蛋瘦肉粥,對粥的熱愛是有跡可循!之前透過戒酒、吃稀飯的飲食方式1個月內就瘦5公斤!《親愛的,熱愛的》、《香 ... 於 www.beauty321.com -

#52.2023 燕麥煮電鍋- - onlyzc.online

「燕麥粥電鍋」+1。來個10分鐘健康燕麥粥吧我很怪對很多沒味道平淡的東西很喜歡像是稀飯我都是用電鍋蒸比煮得更快喔:)喔喔喔後來也有人教我用電鍋煮說 ... 於 onlyzc.online -

#53.清粥小菜 - 今周刊

我很愛來稀飯街晚餐,那地瓜粥稠度剛好,裡面黃澄澄的地瓜煮得鬆軟甘美。像「無名子」,可謂元老級名店,三層樓的用餐空間,超過百種菜色,還有現打的蔬果 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#54.清粥小菜怎麼健康吃? - 珍妮絲營養書

早餐吃清粥小菜是很多長者的習慣,很多人會問,長者吃粥到底好不好?有血糖問題的長者可以吃粥嗎? 今天營養師來跟大家分享怎麼健康吃清粥小菜?有血糖問題的長者吃粥 ... 於 www.janicenutrition.com -

#55.瘦身好物誤瘦身*稀飯篇* - iFit 愛瘦身

喜歡濃稠口感的人,可以「糙米粥、十穀粥」來代替白米粥。 ☆ 白米飯. 白米為糙米脫穀,再碾去米糠 ... 於 www.i-fit.com.tw -

#56.2023 燕麥煮電鍋

「燕麥粥電鍋」+1。來個10分鐘健康燕麥粥吧我很怪對很多沒味道平淡的東西很喜歡像是稀飯我都是用電鍋蒸比煮得更快喔:)喔喔喔後來也有人教我用電鍋煮說 ... 於 unitedstsb.online -

#57.米鍋炊き方– g7kr9tc0ih

如何通過earlybirdk [Cookpad]製作美味的稀飯…… 1.6 單手鍋(雪平鍋)的烹調方法:Shirogohan.com; 1.7 你可以在任何鍋裡做飯! 鍋裡的粥鍋裡的米By Akio Ota ... 於 g7kr9tc0ih.jwf.org -

#58.稀饭_百度百科

在河南,“稀饭”指一种用面粉煮成的粥,俗称“糊肚”(意为糊弄肚子,疙瘩是另种河南食物,通常是咸的,水煮丸子的感觉。),因为做出来的稀饭里面总会有多多少少的面疙瘩,就 ... 於 baike.baidu.com -

#59.比異鳥- “稀飯”與“粥”(廣東粥)是有差別的 - Facebook

防止粘鍋底,煮開後用小火,防止滿出鍋外,水不夠記得加水,煮出來的是白粥。 “稀飯”與“粥”口感的差別: 人們常說,吃“稀飯”,喝“粥”,吃法不同,當然口感也相異。 稀飯不 ... 於 www.facebook.com -

#60.嬰幼兒飲食宜忌大百科 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

作法是將鍋內水燒開,放入洗淨的白米,煮開後再用小火煮成軟爛的粥,取上層米湯即可 ... 然後取去長骨,把魚肉切裂、研碎,拌進米糊或稀飯裡,不僅營養豐富,而且美味可口, ... 於 books.google.com.tw -

#61.【煮婦上菜】:清粥小菜系列#01~煮白粥(稀飯)。 - YouTube

粥就是把稻米、小米或玉米豆類等糧食煮成稠糊的食物。 粥與 稀飯 的區別在於形狀不同,粥大多是糊糊,而 稀飯 米粒則比較清晰。 (以上文字資訊,摘自網路 ... 於 www.youtube.com -

#62.「煮粥米和水的比例是1:6 還是1:8 合適?」原來一碗好吃的粥

... 每個人喜歡的稀飯濃稠度都不同。 另外,比較需要注意的是,煮粥的時候水一定要一次性的加足,不要在中途補加水。如果濃稠度真的不喜歡,水也一定要加滾沸過的水。 於 dreamchefhome.com -

#63.網友熱議10大稀飯配菜第1名是它!專家說糖尿病、高血脂

天氣冷冷的,無論早餐或是宵夜來一碗熱熱的稀飯、粥品,就是最滿意的享受。但是吃著白白的粥要更有味,你最喜歡配什麼?有網友發問:「稀飯最強配菜 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#64.2023 燕麥煮電鍋- - zokzuk.online

「燕麥粥電鍋」+1。來個10分鐘健康燕麥粥吧我很怪對很多沒味道平淡的東西很喜歡像是稀飯我都是用電鍋蒸比煮得更快喔:)喔喔喔後來也有人教我用電鍋煮說 ... 於 zokzuk.online -

#65.天冷、感冒暖暖吃!煮粥8大完全技巧 - 優活健康網

建議使用白米熬煮,因為能夠控制米煮出來的軟綿程度,熬到像粥糜一樣也沒有 ... 稀飯一詞來自台灣本地,有人會以煮好的米飯下去與水熬煮成台式稀飯, ... 於 www.uho.com.tw -

#66.【世間第1 補人之物】你一定要知道的吃粥的好處 - 安永生活誌

粥-稀飯-. 華人吃粥已有幾千年的歷史,米食就像是刻在華人基因裡的一種記憶,而米食料理的發展源頭就是粥,這是因為古代烹飪條件難以精準控制火力及 ... 於 life.anyongfresh.com -

#67.Top 100件稀飯鍋煮粥- 2023年6月更新 - 淘寶

去哪兒購買稀飯鍋煮粥?當然來淘寶海外,淘寶當前有200件稀飯鍋煮粥相關的商品在售,其中按品牌劃分,有廣興3件、蘇泊爾1件、小熊2件、天際1件、小浣熊2件、九陽1件、 ... 於 world.taobao.com -

#68.腸胃炎吃什麼– sg - Eurodoc

... 患者吃粥或白吐司。 事實上,它們並不是唯一可以吃的食物,但這些食物易於消化,不太可能引起胃部不適。 以下成分如下。 減少胃部炎症的好處。 食用:大米; 稀飯 ... 於 sg.eu.eurodoc.net -

#69.稀飯、粥是什麼意思?-日文字典 - Mazii

粥| かゆ| kayu :稀粥、稀飯、稀飯、粥. 查看句子中かゆ的更多示例,聽發音,學習漢字,同義詞,反義詞,學習語法。 | Mazii是日語字典免費下載。 於 mazii.net -

#70.吃稀飯能養生、白飯吃太多會變胖?醫師:錯很大- 健康

而無論稀飯、燕麥粥或即溶燕麥片,吃完一個小時左右就消化殆盡,吸收太快的結果,導致血糖快速上升再下降,高低起伏相當大,就像在喝糖水,而且很快又 ... 於 www.chinatimes.com -

#71."粥" 和"稀飯" 的差別在哪裡? - HiNative

粥(zhoū), 稀飯(xī fàn)粥的同義字「稀飯」:是米+水熬煮而成,大都是原味。 「粥」:是在「稀飯」中加入不同食材,如牛肉、豬肉、海鮮或豆類等可煮成鹹味, ... 於 tw.hinative.com -

#72.稀飯「1成分」太高!整鍋成毒粥全家15人送醫不治

稀飯 「1成分」太高!整鍋成毒粥全家15人送醫不治. 2023年6月1日. 記者吳紹尹/綜合報導. 非洲南部納米比亞(Namibia)一戶家庭近日發生食物中毒事件,造成21口之家有18 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.喝粥沒營養?營養專家告訴你有關喝粥的幾個真相 - 乐享健康

近日,張文宏醫生“早上不許吃粥”的視頻在網上引起了熱議。起因是他在一次發布會上建議家長給孩子准備雞蛋、牛奶等高蛋白的早餐,還強調了“不許吃粥”。 於 lxjk.people.cn -

#74.食譜|筍湯|搞東搞西|方格子vocus

銀髮族食譜|蘆筍粥與甘酒(無酒精). 2022 年初,設計師好友來了LINE 訊息,他說他的岳丈肝臟開刀只能吃流質,食慾不振只吞的下稀飯,但是他知道稀飯 ... 於 vocus.cc -

#75.大義覺迷》熱愛台灣的外省豬! | 中華日報 - LINE TODAY

芸芸眾生,「當東而西,當啄而飛,隨飛隨啄,群雌粥粥」,任人嘈雜喧嘩詖辭 ... 我們家最窮的時候,沒米下鍋,向鄰居借一點米,用手帕包回來熬稀飯。 於 today.line.me -

#76.糜 - iTaigi 愛台語

原來「稀飯」是這樣子講的!快分享給你的朋友知道吧. 糜. muê/bê. 出處:臺灣閩南語常用詞辭典. 華語:糜粥稀飯. 按呢講好49按呢怪怪30 ... 華語:稀飯粥. 於 itaigi.tw -

#77.天藝商旅|高雄吃到飽早餐99元附停車場(交通) - 女子的休假計劃

稀飯 的最強搭檔都在這裡了,有肉鬆、脆光、麵筋、辣蘿蔔、豆棗等。 ... 巧,該有的都有,〈天藝商旅〉熟食準備的很不錯都是大眾會愛的餐點,粥及擔仔 ... 於 www.girlslifeplan.com -

#78.腸胃炎可以吃什麼– gdkleh3abu

專家推「4大類食物」止瀉好消化只吃粥太無聊| ETtoday健康雲|… ... 許多醫師會建議腸胃炎病患吃稀飯或白吐司,其實並不是只能吃這類食物,而是這類食物較容易消化、較 ... 於 gdkleh3abu.a.reimagineappalachia.org -

#79.確診康復後咳嗽、喉嚨癢、注意力不集中?中醫教你改善10種長 ...

新冠痊癒後,的確有許多人被咳嗽所困擾,阿利博士推薦用固肺粥品來養肺,肺臟在中醫的顏色屬白色,我們在煮稀飯的時候,上面有黏黏糊糊的白色米湯,對 ... 於 health.gvm.com.tw -

#80.稀饭和粥有什么区别喝粥有什么好处? - 中国经济网

稀饭 通俗来说就是更稀一些,它是利用少米多水煮出来的,而且煮的材料相对简单,通常是大米小米、花生米、银耳、豆类煮出来的。粥的讲究很多,火候、时间、 ... 於 www.ce.cn -

#81.減肥該吃稀飯or粥?專家揭「超顛覆結果」...網友都被騙了

營養師李佳蕙首先就粥品與稀飯的熱量來說明,1份350公克的稀飯要只要200大卡,而等重的鹹粥則要320大卡,隨著配料的豐富度越高,攝取的卡路里也會越高,像 ... 於 health.ettoday.net -

#82.[閒聊] 大家吃粥會配什麼小菜? - WomenTalk板- Disp BBS

推SweetLee: 不吃粥但我腸胃炎時最愛吃白飯配大冒黑23F 1.175.178.215 台灣06/20 17:11 ... molamolajump: 肉鬆還要拌進去稀飯裡,然後氣死不 於 disp.cc -

#83.煮粥不難,教你2種煮法-鈞媽御食堂副食品及寶寶粥專賣

想將白米煮化成粥,盡量選含水量豐富的米種或新米較佳。挑選白米時,要注意米粒是否粒粒完整、整包米是否大小平均、光澤是否晶瑩剔透,選對米能讓你輕鬆煮碗好粥, ... 於 shop.chinbp.tw -

#84.清粥小菜清淡養生卻吃出高血壓!12種最雷小菜「鈉還比泡麵高」

捧著一碗鹹粥或稀飯,小口啜食,不僅感受食物的溫暖,對牙口不佳的高齡者來說也十分合適。不過,喜歡稀飯配小菜的民眾要小心了,若不慎選錯配菜, ... 於 www.edh.tw -

#85.稀饭与粥的区别是什么 - 九州醉餐饮网

稀饭 是多水少米煮出来的,而粥则是相反的,多米少水煮出来。南方多喝为稀饭较多,北方人多喝粥多于稀饭。 粥的做法相较稀饭来说,比较难。 於 m.zhms.cn -

#86.【粥品食譜】有329 道 - 楊桃美食網

【粥品食譜】:台式鹹粥(2),南瓜粥(1),吻仔魚粥(1),竹筍鹹粥,廣東粥,胡瓜鹹粥, ... 綠豆甜粥 雞汁蔬菜粥 百合蓮子薏仁粥 粥底雞肉鍋 地瓜粥 西瓜稀飯 魚生粥 地瓜粥(2) ... 於 www.ytower.com.tw -

#87.辭典檢視[稀飯: ㄒㄧㄈㄢˋ] - 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

字詞:稀飯,注音:ㄒㄧㄈㄢˋ,釋義:粥;相對乾飯而言。《紅樓夢》第四三回:「賈母點頭笑道:『難為他想著。若是還有生的,再炸上兩塊,鹹浸浸的,吃粥有味兒。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#88.滑順入口的排骨粥(不含高湯塊、拒絕味精) - 滿分人妻Coya Lunch

冷凍米快煮30分鐘,也能煮出綿密排骨粥。第一次煮排骨粥的時候,部位選錯煮不出排骨味,第二次則是時間太短,排骨香氣不夠濃郁,第三次煮排骨粥更好笑 ... 於 www.coya.tw -

#89.我有糖尿病,稀飯和湯麵可以吃嗎? - 講糖

如果您要吃粥時, 建議可以搭配蔬菜及豆魚蛋肉類食物一起吃 ,如果煮什錦粥也要用油去烹調才能穩定降低血糖變化幅度。 Q2:請問血糖高的人可以吃麵食嗎? 您好,糖尿病患仍 ... 於 www.healthtalks.com.tw -

#90.清粥稀飯by keaizoe - 愛料理

一杯米兩個人(兩人份是白飯份量,而煮稀飯的米量,米杯不用裝滿,比例米1: 水7-10左右,不想煮太多,所以一人份(或是1-2人份)米量杯100, ... 於 icook.tw -

#91.稀飯和粥其實是2種不同食物喝粥有什麽好處? - 元氣網

稀飯 通俗來說就是更稀一些,它是利用少米多水煮出來的,而且煮的材料相對簡單,通常是大米、小米、花生米、銀耳、豆類煮出來的。粥的講究很多,火候、時間 ... 於 health.udn.com -

#92.稀飯、粥、飯湯到底有什麼差別啊? - Mobile01

稀飯 、粥、飯湯到底有什麼差別啊? - 每次我想吃海鮮粥,去買的時候都給我上飯湯啊!根本不是粥!覺得被騙了稀飯跟粥是不是一樣啊? 於 www.mobile01.com -

#93.那一天晚上,我知道了稀饭和粥的区别。。。 - BiliBili

大米粥的正确做法,出锅后黏稠又顺滑,非常的好喝. 孩子脾胃虚弱吸收差?教你熬一碗浓厚的米 ... 教你熬一碗浓厚的米油,健脾胃,营养好吸收. 煮 稀饭. 於 www.bilibili.com -

#94.【魷魚稀飯粥】料理- 27 篇食譜與家常做法- Cookpad

魷魚稀飯粥料理怎麼做才好吃?這裡有27 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:艇仔粥、肉丸粥、皮蛋瘦肉粥及魚片粥、看了深夜食堂就很想吃的茶泡飯、古早味油飯/台式油 ... 於 cookpad.com -

#95.熙風 - Twitch

Check out this League of Legends stream from 3 hours ago. Turn on Notifications. 【C風】LOL台|小打一下LOL,心情不爽~~|!DC. 熙風. 1.2K followers. 於 www.twitch.tv -

#96.稀飯- 维基词典,自由的多语言词典

名詞编辑. 稀飯. 用米或小米等煮成的粥。 紅薯稀飯很好吃。 / 红薯稀饭 ... 於 zh.wiktionary.org -

#97.稀飯和粥有什麼區別喝粥有什麼好處? - 壹讀

我們平時在用電飯煲的時候,會發現上面有煮粥和煮稀飯兩個功能鍵,這讓有些人產生了疑問,粥和稀飯難道不一樣嗎?雖然稀飯和粥看上去一樣, ... 於 read01.com -

#98.稀飯(食品):22種做法,河南稀飯,粥的故事 - 中文百科全書

稀飯 (porridge rice),是以中國為主的東方人特有食物,型狀、稀稠不一,各地常用材料有大米、小米、黑米、蓮子、花生、銀耳、薏米、紅豆等,一般是佐餐。 於 www.newton.com.tw