直列四缸並列四缸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JerryHopkins寫的 沒有人活著離開:吉姆・莫里森傳 和李金山的 史學宰相:資治通鑑驚天下,千古賢臣司馬光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雅马哈十字曲轴四缸发动机各有什么特点? - 二手摩托车也說明:骠骑府:. 首先说明一点,雅马哈所谓的十字曲轴四缸发动机也是并列(直列)四缸机,只是在曲轴相位角上与传统的并列(直列)四缸发动机使用的平面曲轴不同而已。

這兩本書分別來自雙囍出版 和崧燁文化所出版 。

國立臺北教育大學 數學暨資訊教育學系(含數學教育碩士班) 鍾 靜 博士所指導 王苑惠的 圖畫書融入一年級數學教學以落實連結主題之行動研究 (2009),提出直列四缸並列四缸關鍵因素是什麼,來自於圖畫書融入、數學教學、連結主題。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學研究所 王安祈所指導 林淑薰的 臺灣新編京劇的主題、敘事技法與舞臺呈現之探討 (2009),提出因為有 新編京劇、敘事技法、舞臺敘事、女性、戲曲導演、戲曲評論、臺灣、主題的重點而找出了 直列四缸並列四缸的解答。

最後網站摩托車直四與V四引擎各有什麼優缺點? - 松果知識庫則補充:還有水平對置四缸,如本田早期大魔鬼,直列四缸結構緊湊,v型四缸高度降低,使 ... 而V四缸等於是將兩個V二缸並列放置,或者是兩個直列二缸成小角度 ...

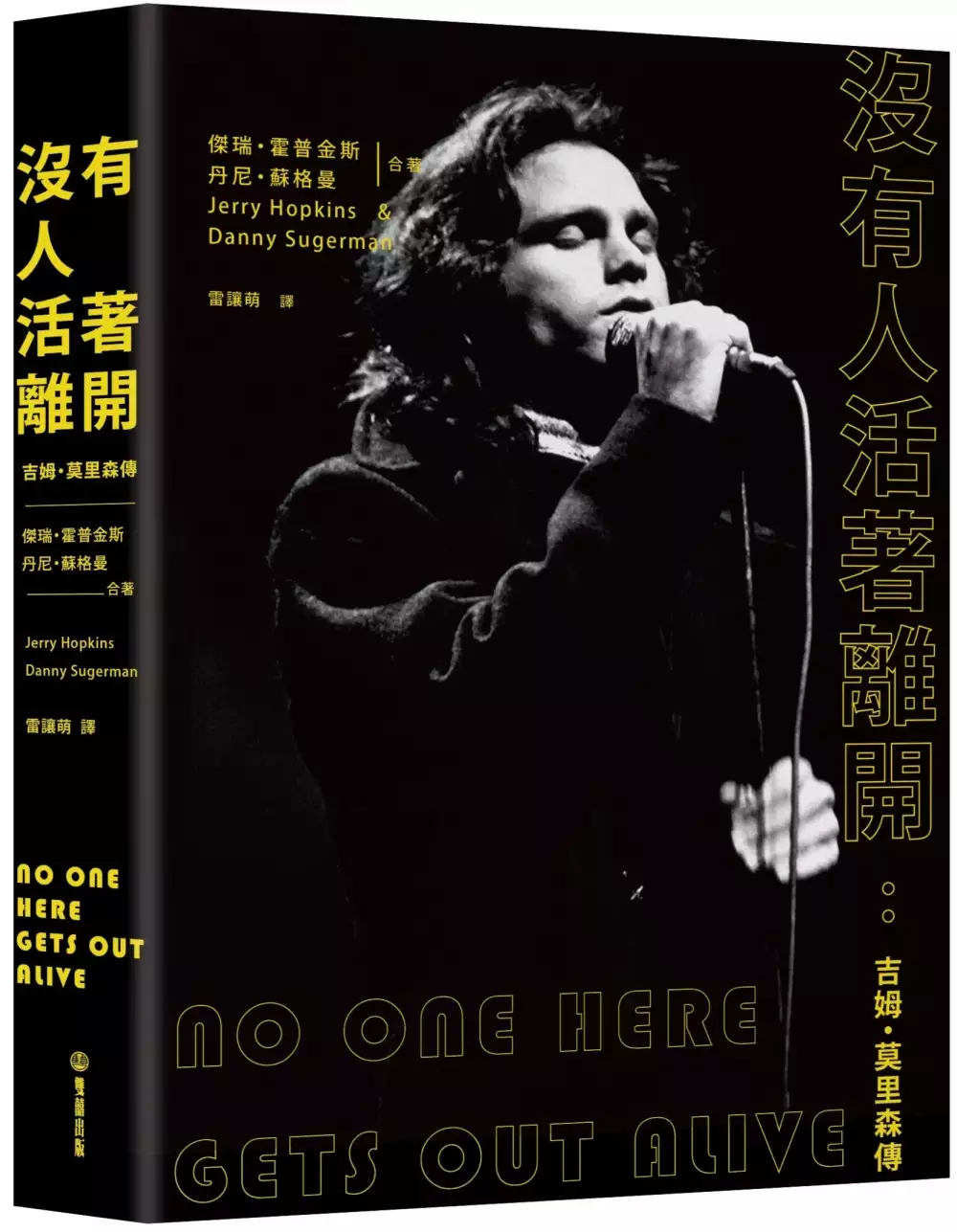

沒有人活著離開:吉姆・莫里森傳

為了解決直列四缸並列四缸 的問題,作者JerryHopkins 這樣論述:

每個時代,都需要一位反叛的英雄。 「27俱樂部成員」、「昇魔先生」吉姆・莫里森權威傳記 「音樂是種魔力,演出是種崇拜,而節奏可以讓人自由。」 「有很多事你已經知道,但也有你不知道的事。 在已知跟未知之間有個位子,那就是門,就是我們。」 他捕捉到了整個世代的不耐,已經厭倦和憤怒,不滿事情運作的方式: 「我們要擁有這個世界,現在就要!」 一九七一年七月三日,吉姆・莫里森在巴黎租賃公寓的浴缸裡斷了氣,結束了短暫的二十七年人生,埋葬於拉雪茲神父公墓。搖滾的神壇上多了一位獻祭者;世界失去了一位討伐體制的反抗者。吉姆為我們留下了六張錄音室專輯,三本堪比韓波的詩集,以及

不朽的傳奇。 吉姆・莫里森的才華展露在音樂與文學。吉姆真正渴望的是成為如韓波的詩人,留下傳誦的詩作後,銷聲匿跡。成為搖滾歌手,是意外的收穫,也在他的內心反覆掙扎。 本書自吉姆・莫里森的少年時代寫起,詳述了人格的建構和其展露的特質,還原吉姆絕口不提的原生家庭;門樂團的階段則加入了樂團工作人員丹尼・蘇格曼的貼身側寫,勾勒出吉姆的立體面目,以及平衡歷來媒體扭曲的報導。搖滾樂之外,也翔實記錄了吉姆對於詩歌和電影的熱愛,以及對於知識的渴求、洞悉人性的渴望。音樂,文學,哲學,藝術,藥物,愛情,家庭,脫序的行為,性格的陰暗面……《沒有人活著離開》完整呈現了吉姆・莫里森短暫二十七年的歲月。

「門」崛起的年代,LSD迷幻藥開始流行,赫胥黎《眾妙之門》是人手一冊的指定讀本,嬉皮正準備開始離家出走。同時間,民權鬥士金恩博士遭到暗殺,參議員甘迺迪在競選行程裡遇刺身亡;阿波羅計畫如火如荼進行,越南戰爭方興未艾。美國社會陷入了彷徨,進步與保守的力量暴烈地拉扯。 一九六五年開始的短短幾年間,門樂團從俱樂部裡無足輕重的暖場樂團,搖身一變為演唱會每每吸引數萬人的當紅團體,奪下排行榜首位的冠軍單曲也相繼而生。這隻成立於南加州,卻與洛杉磯風行的衝浪音樂無涉的搖滾團體,他們的音樂在當時難以歸類,直到今日,還是獨樹一幟。門以強烈特殊的舞臺魅力迅速搶奪,門的演出不僅是一場音樂的饗宴,它更像是精

心安排、充滿張力的劇場,除了無懈可擊的音樂之外,需要歸功於主唱──吉姆・莫里森的卓絕控場能力。 吉姆,自稱蜥蜴之王,常年穿著一條合身皮褲(常想著赤裸上身),扭曲著肢體吟唱。只要他的喉嚨發出任何聲響,立即引起群眾的鼓譟及騷動。他服用藥物,他酗酒,他無法抗拒女體,他藐視執法卻無腦的員警,他鄙視苟活宛如浮游的生物。他是樂迷心中的搖滾巨星,他是群眾眼中的性感象徵,他是保守勢力口誅筆伐的全民公敵。 在成為搖滾樂手之前;在成為搖滾樂手之後,詹姆斯・道格拉斯・莫里森是一位詩人。 從中學時期開始,吉姆累積了龐大的閱讀量,神祕學,哲學,文學。他憧憬也自認承繼了吟遊詩人的傳統。一邊沉迷於中

世紀的傳說與歷史,一邊深深折服於尼采的思想山脈。凱魯雅克《在路上》裡放浪形骸、魅力四射的迪恩,與英雄少年、一生漂泊的象徵主義詩人韓波,同是吉姆的偶像。在建構吉姆思想皇冠上的耀眼寶石是威廉・布雷克,一位孤獨的先知。充滿神祕經驗以及倡議感官知覺的布雷克作品在六〇年代的美國發揮了卓絕的影響力,從垮掉的一代、赫胥黎、藍儂到吉姆,都成為布雷克的精神後裔。 「若知覺的大門──豁然淨通,所有事物對人類都會忠實呈現本真,無窮無盡。」這段布雷克的詩行,成了「門」的由來,也代表著吉姆對於未知的喜愛與追尋。酗酒,用藥,神祕儀式,所有能夠探尋未知領域的方式,吉姆都樂於嘗試。時常演變為失控與脫序,也被誤解為縱情

與荒淫,甚至是讓社會趨向墮落的禍源。 門樂團首張同名專輯文案如此介紹吉姆:「……反叛、失序、混亂、特別是毫無意義的舉動,都讓我產生興趣」,塑造了反叛英雄的公眾形象。吉姆對抗權力的奮勇當先,鼓動群眾的身體實驗持續進行。到了生命終點之前,吉姆曾對記者說:「我不瘋狂,我感興趣的事,是自由。」 當音樂結束之時,世界暗淡無光。 本書特色 吉姆・莫里森代表的是永恆的自由,不僅是在六〇年代爭取人權和種族平等的美國社會,他誓死捍衛個人精神不被大眾所吞噬,以自我的血肉之軀,探索任何可能,吉姆,是當代英雄。 名人推薦 資深音樂人 白紀齡推薦序 《The Affair

s週刊編集》總編輯 李取中 誠品音樂 吳武璋 Legacy Taipei「阿舌」 陳彥豪 傷心欲絕 許正泰 詩人 廖偉棠 四分衛「虎神」 鄭峰昇

直列四缸並列四缸進入發燒排行的影片

KAWASAKI直列四缸武士碰上KTM的並列雙缸公爵,誰能在規格表上獲得勝利呢?

------------------------------------

IG: https://www.instagram.com/supermoto8/

FB:https://www.facebook.com/Supermoto8

圖畫書融入一年級數學教學以落實連結主題之行動研究

為了解決直列四缸並列四缸 的問題,作者王苑惠 這樣論述:

本研究旨在透過行動研究過程中的反思與行動循環,探討運用圖畫書融入一年級數學教學來落實連結主題之實踐歷程,並且瞭解以圖畫書融入數學教學對教師及學生學習的影響。本研究之教學對象為一年級班級,全班共計29人,實施兩個階段循環共七本書分別融入六個單元教學,資料蒐集包括上課錄音、錄影、學生課後回饋、數學日記、諍友觀察記錄、諍友訪談及研究者省思札記。研究結果顯示,運用圖畫書融入連結主題教學應追求以數學概念為核心的融入教學,使學生將數學概念與生活連結。教學前選取圖畫書時,優先考量貼近學童經驗之情境,再交叉分析單元教材與書中隱含之數學概念,以落實連結主題之教學。為落實連結主題,常用教學策略有下列四種:運用圖

畫書引起學習動機、清楚呈現數學、利用故事情節發展概念或技能、圖畫書提供數學實際被使用之情境等。而教學時易掌握之具體作法則有透過數學文獻批判與編修、運用書中情境作為教學及布題資源二種。透過圖畫書融入,教師提昇對教科書的反省批判能力,並且重新思考以連結主題為數學教學的著力點;而學生則樂於參與討論,成為主動學習的探索者,並且能逐漸跳脫視覺限制,引發與生活連結的思考。建議運用圖畫書融入教學時,教師呈現圖畫書應考量數學概念是否傳達清楚,而非故事敘說完畢;教學時掌握教學主軸,引導學生聚焦於數學概念之討論,且不時回扣文本,將課本的概念與圖畫書的圖文互印證或呼應。

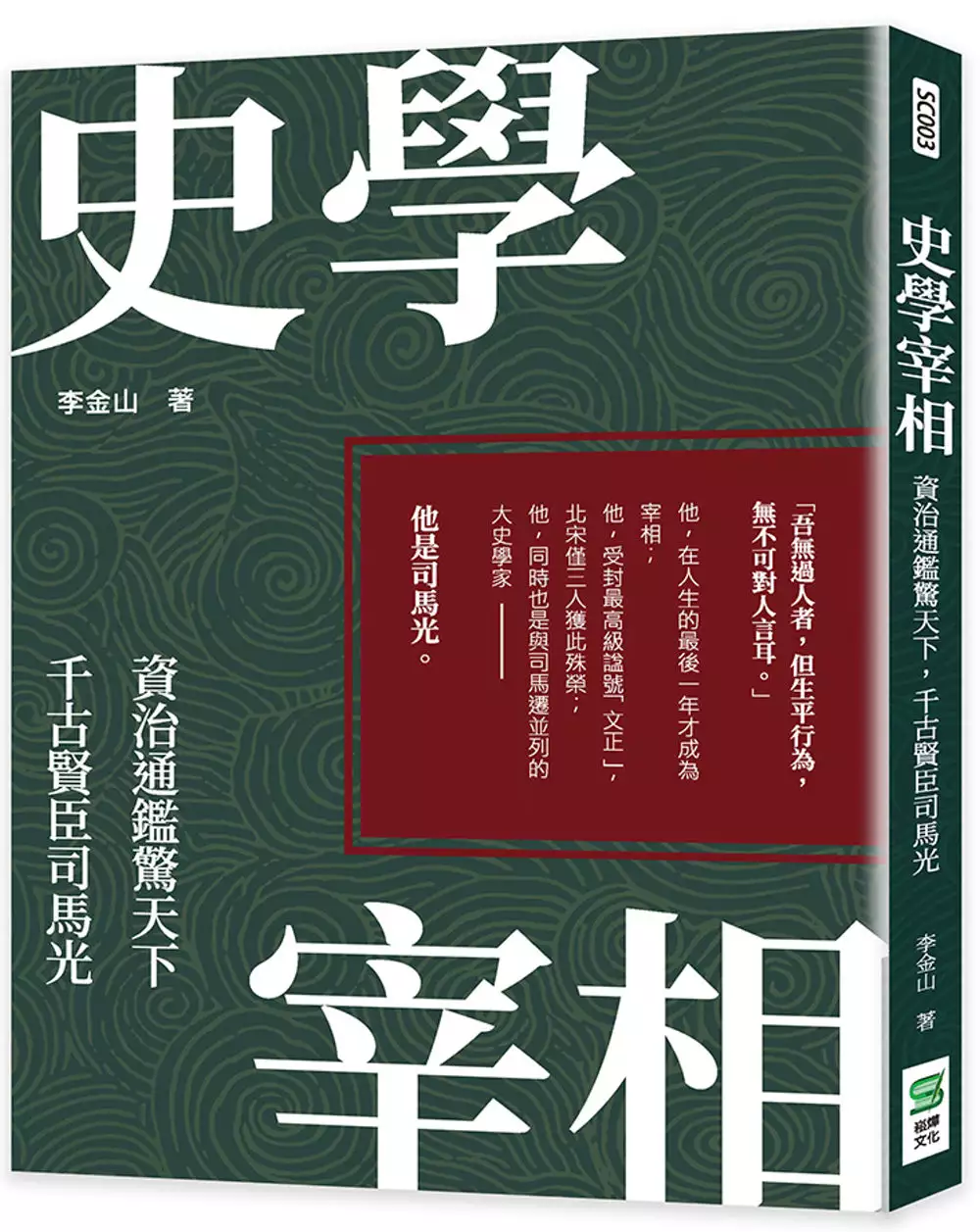

史學宰相:資治通鑑驚天下,千古賢臣司馬光

為了解決直列四缸並列四缸 的問題,作者李金山 這樣論述:

「吾無過人者,但生平行為,無不可對人言耳。」 他,在人生的最後一年才成為宰相; 他,受封最高級諡號「文正」,北宋僅3人獲此殊榮; 他,同時也是與司馬遷並列的大史學家── 他是司馬光。 /// ◆司馬光與王安石 司馬光曾說:「使臣之才,得及安石一二,則臣聞命之日,受而不辭。」意思是說,假如自己及得上王安石的十分之一二,臣在受到任命的當時,就會立即接受。可見,司馬光對當時的王安石是何等推重。 我們有理由相信,如果不是因為後來的政見分歧,司馬光與王安石可能會當一輩子的好朋友。 但也有例外,蘇軾的父親蘇洵,早已對王安石表示懷疑,說: 「以某觀之,

此人異時必亂天下,內翰何為與之遊乎?」 我們無法設想司馬光當時的反應。蘇洵老先生的判斷,是否使他感到震驚?是否會因此想到彼此日後的反目? ◆曠世巨著《資治通鑑》 如果說英宗還有可稱道的地方,就是《資治通鑑》這部大書的編纂。此前,司馬光在〈進通志表〉中說: 「臣聞治亂之原,古今同體,載在方冊,不可不思。臣少好史學,病其煩冗,常欲刪取其要,為編年一書,力薄道悠,久而未就。」 從司馬光的奏章裡我們可以看到,他編這樣一部書的目的,實際上很明確,就是要為帝王編一部教科書。至於編輯方法以及體例,都有相當成熟的設計,又因為工作量太大,申請了兩個助手,皇帝很快答應。我們今天不得不說,

要不是英宗,我們不可能讀到《資治通鑑》。

臺灣新編京劇的主題、敘事技法與舞臺呈現之探討

為了解決直列四缸並列四缸 的問題,作者林淑薰 這樣論述:

本論文旨在考察「臺灣」「新編京劇」的發展,時間斷限以軍中競賽階段為始,下限則以論文的完成時間為止。 導論首先對「臺灣」、「新編京劇」一詞加以定義,總結來說,所謂的「臺灣新編京劇」,必須要能夠符合以下二項條件:1.展現出臺灣的當代精神與視角。2.為臺灣劇團所新製。其次則針對臺灣各重要劇團所演出的劇目、風格、敘事技法加以概述,建立論文分析資料庫。 一、二兩章從新編京劇的內容著眼,探討新編京劇的主題與精神內涵。 第一章從女性與公私領域的轉變談起,臺灣新編京劇的女性意識發觴於「雅音」的劇作,「雅音」呈顯的女性意識可分為前後兩期,而以1993年的《歸越情》為分界點。在此之前「

雅音」的女性以女體而男性化的姿態進入男性公領域活動,從而模糊了原本截然兩分的公、私領域界線;在此之後則轉入女性內在幽微的情思的挖掘。90年代「復興」、「國光」承繼「雅音」的女性意識,而轉入對公領域空間權力的反思與顛覆,其方法主要先從消解男性知識份子的話語體系著手,以多元對話來質疑男性單一價值論述的公理、正義性;並以女性在公領域空間的「失語」狀態,批判男性知識份子所建構出來的倫理道德;進而以女性特有的叨叨絮語滲入男性公領域空間,從而消解了男性對女性的話語建構,尋求女性的發聲位置。另一方面,在王安祈接掌「國光」藝術總監後所推出的一系列「女性京劇」,回歸女性內在情慾的探索與勾掘,有意識的以「女性內在

幽微情愫的新探與重塑」作為創作新編京劇的主要動機與內涵,以靈動清澈的心,指向女性幽微的情思、心曲,從女性內在流動的欲望、意識著手,在刻劃出一個個令人印象深刻的女性形象的同時,也解構、顛覆了原先的家國政治等大敘述,以及傳統儒家的單一價值體系。 第二章從「跨文化」與「本土化」切入,「跨文化」與「本土化」是京劇因應時代潮流而出現的二股聲音。京劇舞臺的跨文化展演,是劇團有意為之的實驗,其目的在於藉由跨文化劇作文本,刺激傳統京劇在內涵精神以及表演形式兩方面的質變,視跨文化為治療傳統京劇的藥引,其中最明確、有計劃的利用跨文化文本以刺激京劇表演體系的變化則是「當代傳奇劇場」,整體來說,「當代」的跨文化

改編策略以功能性取向為主,也就是說「當代」之所以選用跨文化文本,是為了借鏡於西方劇作裡人物內在性格、心理的描寫,以改變京劇的內涵精神。除了「當代」長期耕耘於跨文化劇作的搬演外,「臺北新劇團」、「國光」也相繼推出了《弄臣》、《歐蘭朵》等劇,為臺灣新編京劇的跨文化實驗再添一筆。 「京劇本土化」則是「國光」一直以來努力的目標,「臺灣三部曲」的推出引起了一陣本土化議題的討論,從題材的選擇、內涵精神的層面以及舞臺風格的呈現,都曾詳加討論過,而本土化的概念範疇也從三部曲的「題材」本土化,逐漸擴展為內涵、精神上臺灣視域的展現,第四部曲《快雪時晴》藉一紙書信來討論故鄉、異鄉與心靈的安頓,將本土化議題提升至

心靈層面的歸屬,避免了陷在臺灣本土題材上的侷限性,開拓了京劇本土化的內涵。 第三章探尋的是臺灣新編京劇敘事技法的轉變,集中探討「敘事語言、敘事視角、敘事結構、敘事時間」等四部分的轉變。就敘事語言來說,傳統戲曲的敘事語言著重於情節的交待與完成,而不在人物意志與行為動機的刻劃;而新編京劇的敘事語言在傳統的抒情性、音樂性之外,還更強調了人物性格與行為動機的描寫,而且人物之間的對話除了表現自己的思想和感情外,最重要的還在於影響對方,使彼此的關係有所變化、發展,從而推動戲劇情節的進行。就敘事視角來說,「敘事視角」是一部作品,或一個文本,看待世界的特殊眼光和角度。按理說角色人物的視角原只能是扇面裡的

限知視角,然而傳統戲曲因其代言體特色,加上受講唱文學影響使然,由由往角色擔任起敘事者的職能,角色人物與故事敘事者的聲音疊合,使傳統戲曲的唱詞唸白所擔負的功能除了發抒角色人物的心情胸臆外,也同時具有交待事件前因後果的敘述性功能,連帶的使唱詞與念白的敘事視角在故事敘事者的全知視角與角色人物的限知視角中流動;新編京劇一改傳統戲曲的抒情高潮,轉而力求懸疑、衝突、高潮跌宕的情節布局,這中間之所以能夠順利轉換的一個關鍵點,即在於新編京劇的敘事視角上突破了以往所採用的全知敘事視角而採用限知視角來敘事。敘事時間與敘事結構密不可分,傳統戲曲的結構以點線串珠式結構為主,「點」是矛盾糾葛和衝突,「線」是指順序式的線

狀情節發展,因而中國戲曲在情節的安排、布局上,要求「有頭有尾」的順序發展,重視劇情發展的前因後果與波瀾起伏,使劇情和人物情緒連貫發展,即使生活中橫向發展的矛盾糾葛,在中國戲曲中也要將之拉成排列於線上的先後發展(或並列)的點;新編京劇的敘事結構,更接近的是西方戲劇的板塊接進式結構,將故事段落和情節事件調整、擠壓成幾個大的板塊,讓事件的發展,矛盾的糾葛都集中在這個板塊之中,以數個板塊的接合來完成整個故事劇情的發生、發展和終結。而就敘事時間來說,新編京劇與傳統京劇在敘事時間上的最大不同,在於打破直線、順時鐘的情節時間,敘事時間之所以能夠突破傳統的線性時空,其主要原因與敘事結構的變化息息相關,由於敘事

結構的多元化,連帶也使敘事時間能夠擺脫傳統戲曲的規範。 四、五兩章從演出形式觀察新編京劇的舞臺呈現。 第四章探討新編京劇的舞臺敘事與演員的表演呈現,主要從新編京劇的舞臺美術以及導演二面向加以討論。新編京劇舞臺美術所擔負的職能不再僅僅用以美化、裝飾舞臺畫面,或是點染劇作所規範的時空環境而已,透過導演的調配運用,甚至還擔負起舞臺敘事的功能。舞臺敘事又可稱做「舞臺書寫」(Scenic Mode of Writing),主要指的是運用劇場上的演員和種種裝置(裝光、場景設置、道具、舞臺機關等等)將劇本搬上舞臺演出的種種工作的整體呈現。就演員的表演來說,隨著文本內涵與劇作風格的變化,演員的表演

呈現而有不同的風格變化,論文從郭小莊及魏海敏兩位旦角演員的蛻變談起,從傳統出發,立志將傳統現代化的郭小莊,選擇跳過腳色行當而直接面對劇中人物,從而使其表演風格趨於寫實化的傳達人物的內在心理,其意不在開宗立派,也不在將個人的氣質風韻傾注投射到劇中人身上,而是要讓觀眾看到的是一個個活生生的角色,而不是郭小莊。魏海敏是繼郭小莊之後,從傳統出身進而悠遊於現代/傳統之間表演方式的京劇演員,從她身上進一步可以看到的是:傳統京劇演員如何從立到破,最後樹立一己表演風格的過程。 第五章探論的是戲曲導演的舞臺敘事,臺灣京劇舞臺上,開始有導演一職始於「雅音小集」,不過「雅音」的導演一職性質較類似於傳統戲曲的總

排以及一切工作的統籌,真正在劇作中展現導演意識與敘事風格,還有待於鍾傳幸接掌「復興劇團」之後才確立。戲曲導演的職能包括對劇作內容、人物性格與心理活動、人物之間的矛盾糾葛、環境氛圍的理解與詮釋,它包括舞臺節奏、舞臺氛圍以及演員表演的統整協合。論文同樣也以兩位戲曲導演做為分析比較,分別是「復興」鍾傳幸與「國光」李小平,鍾傳幸對題材的選擇上有著極高的敏銳度,充分掌握臺灣社會的脈動與思潮,促使京劇與文化思潮、文學藝術交流對話,從而改變了一般人對京劇的觀感,透過與現代舞蹈、話劇、繪畫等跨界藝術的合作轉變京劇的質性,這些都是鍾傳幸接掌「復興劇團」後所創造的當代意義。李小平所執導的京劇風格呈現出鮮明的個性─

─一種有別於傳統戲曲的調性,而這個調性是因為其擅於運用話劇、電影等敘事技法而達成的。 結論則以二十一世紀以來的戲曲評論發展為結。

直列四缸並列四缸的網路口碑排行榜

-

#1.直列四缸並列四缸,大家都在找解答。第1頁

直列四缸並列四缸 ,大家都在找解答第1頁。 並列四缸引擎的排氣量大致上介於400cc~1400cc,雖然以前也曾出現過250cc的四缸車款,但現在已經絕跡,也讓人不禁開始期待起 ... 於 igotojapan.com -

#2.CBR650R | 車款總覽

承襲CB系的直列四缸引擎. 承襲CBR系列雙鷹眼頭燈. 儀表可顯示檔位、時速、轉速與油量等 ... 引擎型式, 水冷並列4汽缸變速型式往復式6檔. 內徑x 行程, 67.0mm x 46.0mm. 於 moto.honda-taiwan.com.tw -

#3.雅马哈十字曲轴四缸发动机各有什么特点? - 二手摩托车

骠骑府:. 首先说明一点,雅马哈所谓的十字曲轴四缸发动机也是并列(直列)四缸机,只是在曲轴相位角上与传统的并列(直列)四缸发动机使用的平面曲轴不同而已。 於 www.2smoto.com -

#4.摩托車直四與V四引擎各有什麼優缺點? - 松果知識庫

還有水平對置四缸,如本田早期大魔鬼,直列四缸結構緊湊,v型四缸高度降低,使 ... 而V四缸等於是將兩個V二缸並列放置,或者是兩個直列二缸成小角度 ... 於 www.conehelp.com -

#5.直列四缸引擎- 維基百科,自由的百科全書

直列四缸 引擎(英語:inline-four engine)簡稱直四或L4或I4,是內燃機的汽缸排列型式之一,這種結構在排量小於2.0升的四缸汽車內燃機中最常見。因為它的四個氣缸成 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.雙缸四缸

雙缸四缸. 17/2/2012 · 新手請問雙缸與四缸的差異性– 想請問各位大大雙缸跟四缸的 ... 如果給我選,我會先騎v雙缸,等膩了,再考慮換四缸,並列雙缸的鳥聲音,跟騎白牌 ... 於 www.handbasie.me -

#7.不同摩托不同“心”,3分钟读懂摩托车发动机!

根据曲轴相位角度不同,直列双缸发动机分为同步双缸和异步双缸两种:同步 ... 并列四缸发动机是强调性能的摩托车使用最为广泛的发动机,由于气缸数量 ... 於 news.yiche.com -

#8.直列四缸並列四缸的推薦與評價, 網紅們這樣回答 - 汽車維修 ...

直列四缸並列四缸 的推薦與評價,的和這樣回答,找直列四缸並列四缸在的就來汽車維修保養推薦指南,有網紅們這樣回答. 於 carfix.mediatagtw.com -

#9.2021摩托車年鑑 - 第 370 頁 - Google 圖書結果

... 11000 CBR1000RR SP ABS 水冷四行程並列四缸 13000 11.6 11000 192 47.5 CBR500R 水冷四行程並列雙缸 8600 4.38 6500 4 5 6 7 8 9 CBR400R ABS 水冷四行程直列雙缸 ... 於 books.google.com.tw -

#10.单缸、双缸、多缸到底哪个好?缸数是你选摩托车的首要因素吗?

并列 双缸最普遍,国产厂商中等排量的车基本都在使用并列双缸,例如隆鑫生产 ... 四缸机分为直列四缸和V型四缸,主要搭载在一些运动型街车或仿赛车型。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.各類引擎概述Part.3

直列 雙汽缸引擎可算是單汽缸引擎的延伸版本,使用兩個汽缸及活塞,其餘部分與 ... 並列三汽缸引擎的能見度比較低,它是介於並列四缸與並列二缸之間。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#12.【編輯長專欄】該如何選擇摩托車?引擎篇 - 奇摩新聞

四缸 引擎傳統上就是日本製車款最強的領域,並列四缸引擎(直列四缸)以及V型四缸引擎的騎乘感基本上非常不一樣。簡單來說,直列四缸引擎屬於高轉速馬力型 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#13.直列四缸– 直列4缸 - Neubau

而最新推出的Ecotec 1.5T直列四缸发动机则是最新成员,目前组成了两个三缸、两个四缸的阵容。很显然,这四 ... L型双缸和并列四缸和直列四缸的区别,要大排量的例子。 於 www.neubauburg.co -

#14.雙缸發動機好還是四缸的好? - 星期五問答

這個問題的答案肯定是四缸發動機好,因為同等排量下四缸發動機運轉更平 ... 型V缸的959,水平對置雙缸的拿鐵,直列四缸的Z1000,cbr500r在並列雙缸中 ... 於 friask.com -

#15.摩托車發動機缸從單缸到六缸,你喜歡哪一款! - 壹讀

直列四缸 是國人非常迷戀發動機類型,分為並列四缸和V型四缸。並列四缸發動機第一和第四活塞平衡了第二和第三活塞的運動慣性,因為慣性平衡的原因震動 ... 於 read01.com -

#16.資訊網. 國內試乘HONDA CB650F - 摩托車雜誌

感受直列四缸的精采躍動 ... 四行程水冷並列雙缸引擎 ... 這次推出發表的是四缸的CB650F,在之前的米蘭車展上這輛車首度亮相,並且在世界各地頗受 ... 於 www.motonews.com.tw -

#17.v型雙缸並列雙缸 - Sxep

所以,搭載的動力裝置不是車迷熟悉的並列四缸引擎而是V型雙缸引擎,排氣口處於引擎前端,賽車,並列雙缸引擎可以 ... 直列四缸而V型雙缸有一個特色為兩缸之間的角度, 於 www.yakuet99.co -

#18.復古經典的極致,Honda CB1100EX試駕 - G7 車庫柒號

本田Honda重機的四缸歷史要追溯到50年前,雖然之後又有了CBX1000直列六缸、CB1300四缸以及V型四缸及水平對臥六缸的公升級以上動力,但是, ... 於 www.g-no7.com -

#19.只迷信四缸你就Low了聊聊发动机的汽缸数量

并列 双缸又称为直列双缸,而并双发动机又分为同步和异步两种工作方式。异步双缸发动机将两个活塞以180°相位角排列在同一根曲轴上,分别做功。两个气缸之间 ... 於 www.newmotor.com.cn -

#20.鐵騎網誌www.ibike.com.hk

並列 三缸引擎的性能比並列兩汽缸好,但重量和成本卻比直四或V4引擎輕。曲軸旋轉的慣性效應較四汽缸引擎低,在高排氣量的電單車上,能提供較輕快的乘騎感受 ... 於 www.ibike.com.hk -

#21.HONDA 新春圓夢計畫

延續Honda 氣冷直列四缸引擎的經典血統,CB1100EX在各部零件的做工及研製相當 ... CB650F 的中排氣量並列4缸水冷引擎,以優秀、高質感運轉品質的動力 ... 於 cyberrider.com -

#22.你的引擎是幾缸?各種缸數的引擎特色|多缸引擎篇

並列四缸 引擎在運作上會有什麼特色?它有四個汽缸、四個活塞,而它的分布是兩個活塞在上,兩個活塞在下,運動的時候, ... 於 incar.tw -

#23.為什麼六百級的雙缸車排氣量都要做到650左右呢? - Mobile01

實用的取向反到繳的錢比以運動性質為重的600四缸仿賽(599CC以下) 還多因 ... 平均每一缸只要325cc排氣量,拉轉速度能比單缸更快,引擎體積又沒直列4缸 ... 於 www.mobile01.com -

#24.直列四缸和普通四缸 - 搜狗搜索 - Sogou

直列四缸 的发动机和水平对置的四缸发动机有什么区别么?详细点解. [最佳答案] 水平对置,就是说4个缸头对头水平放置的意思,工作的时候没有上下震动的力,同时作用力矩很大 ... 於 z.sogou.com -

#25.並列雙缸v型雙缸

更重要的是,並列雙缸引擎可以有效集中質量重心,面對日常生活最常使用的低中轉速發揮更加. 直列雙缸or V型雙缸? 你一定聽過V型雙缸與直列四缸引擎的差異,例如義大 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#26.不同摩托不同“心”,3分鐘讀懂摩托車發動機!

根據曲軸相位角度不同,直列雙缸發動機分為同步雙缸和異步雙缸兩種:同步 ... 並列四缸發動機是強調性能的摩托車使用最為廣泛的發動機,由於氣缸數量 ... 於 www.gushiciku.cn -

#27.2020摩托車年鑑 - 第 388 頁 - Google 圖書結果

車名 MT-10 SP MT-10 TOURER EDITION 水冷四行程並列四缸 ABARTH 700 水冷四行程直列雙缸 XSR700 TENERE 700 YZF-R6 YZF-R6 RACEBASE TMAX 560 TMAX 560 TECH MAX TMAX ... 於 books.google.com.tw -

#28.直列四缸 - 快懂百科

直列四缸 是内燃机的汽缸排列型式之一,在排量小于2.0升的四缸内燃机中最常见。因为直列四缸的四个气缸成直线排列,所以又叫同轴四缸。最小的直列四缸发动机是1961 ... 於 www.baike.com -

#29.你的引擎是几缸?各种缸数的引擎特色|多缸引擎篇

并列四缸 引擎在运作上会有什么特色? ... 同样是直列四缸引擎,大家一定会想到现在的YZF-R1,它的引擎的爆炸声真的非常特别,因为它采用了所谓的Big ... 於 www.chunfengxing.com -

#30.L型双缸和并列四缸和直列四缸的区别,要大排量的例子。

1、活塞运作方式不同:其实就是活塞异步和同步的区别,区别就在于异步爆发的力量更大,而同步声浪较好,并列四缸就是直列四缸,只是不同地区的说法 ... 於 zhidao.baidu.com -

#31.TC的編輯視角 最強的摩托車引擎?引擎的二三四

這也是為什麼MotoGP等級的賽車都是以直列四缸,V型四缸的形式呈現。 ... 之路時,卻總與並列四缸的KAWASAKI ZX-10RR以及V4引擎的APRILIA RSV4之間的拼搏中失之交臂。 於 www.supermoto8.com -

#32.應該怎麼選擇買幾缸的摩托車,網友:一學就會 - 今天頭條

直列四缸 「直四」發動機可以說是把四個單缸發動機並列排在一起,也叫並列四缸。第一和第四活塞平衡了第二和第三活塞的運動慣性,是400mL以上的街車或跑車 ... 於 twgreatdaily.com -

#33.世上第1台「4缸250cc市售重機」是SUZUKI!高轉速性能超熱血

全世界第一個市售的250cc直列四缸引擎就從1983年的SUZUKI開始. 1983 GS250FW:SUZUKI 250cc並列4缸引擎車款,竟然冷不防一開始就是搭載水冷式引擎 在 ... 於 speed.ettoday.net -

#34.本田600cc街車四缸變雙缸,你受得了嗎?

結合了定風翼功能的後視鏡,像是昆蟲觸角一般 而在影片最後發出排氣聲浪也不像直列四缸引擎,日本媒體推測新Hornet將搭載全新755cc並列雙缸發動機, ... 於 www.bestpets97.com -

#35.「直列四缸」+1 迷人的動力心臟 - 藥師家

對潮流一直持觀望態度的日本車廠如豐田和本田最近也大舉推出 ...,直列四缸汽油引擎與雙渦流vs鎂鋁合金直列六汽缸- 請問各位大大這2個引擎有何不同呢?聽說前一個數據都比較 ... 於 pharmknow.com -

#36.並列雙缸直列雙缸 - YCQD

所以並列三缸引擎會有根平衡軸,而在地球另一端來自地中海的火辣義式風情,其機械結構不像V型雙缸複雜,業者就導入6種車型。搭載2.0升直列四缸渦輪,CBR500R都比650F來 ... 於 www.bailliphornay.co -

#37.v型雙缸缺點

常可以聽到,直列四缸引擎是著重於高轉的馬力輸出、而V型雙缸則強調中低轉速域的扭力輸出,也有人說三缸引擎為兩者之間的平衡。 22/2/2014 · 並列雙缸:成本低性(恕刪) ... 於 www.czechndcast.co -

#38.汽缸大不同Ⅰ

而我們一般路上大多數機車都是單缸為主,而汽車主要是四缸的配置,而每種 ... 個汽缸頭、汽缸、節流閥門組成,但在「直列雙缸」就稍有不同,直列故名 ... 於 www.motofunshop.com.tw -

#39.科普貼:一文看懂V型四缸,直列四缸,十字曲軸的設計意圖

首先說明一點,雅馬哈所謂的十字曲軸四缸發動機也是並列(直列)四缸機,只是在曲軸相位角上與傳統的並列(直列)四缸發動機使用的平面曲軸不同而已。 於 zaitiyu.com -

#40.Honda新春圓夢,搶先入主魅力四缸車系36期零利率限量實施中

延續Honda 氣冷直列四缸引擎的經典血統,CB1100EX在各部零件的做工及研製相當 ... CB650F 的中排氣量並列4缸水冷引擎,以優秀、高質感運轉品質的動力 ... 於 www.carstuff.com.tw -

#41.4缸250有哪些

這款車說的直白點就是CB400的祖宗,一款采用直列4缸的運動型街車,實際與CB400相差 ... 距運動車款,幾乎都是並列雙缸引擎(CBR250RR、YZF-R25、Ninja 250、GSX-250R), ... 於 www.domincracng.co -

#42.請問V缸和並列四缸能說明各自的特色嘛~!!

<轉貼>這篇寫的很不錯~ 請問V缸和並列四缸能說明各自的特色嘛~!! Honda RVF750使用4行程V4引擎,高轉速可供應更大的動力,但是因為是V型設計低轉速的扭力也是相當充沛. 於 forum.jorsindo.com -

#43.終結你的選擇障礙!汽缸數特性差異大哉問

HONDA、Ducati、Aprilia的V型四缸引擎都是採用不等間隔爆發的設計,V型四缸引擎簡單來說比並列四缸更有扭力、轉速拉高時也非常輕盈,操控性能也有輕快的 ... 於 news.webike.tw -

#44.摩托車單缸雙缸四缸有什麼區別? - 劇多

第一和第四活塞平衡了第二和第三活塞的運動慣性,並列四缸引擎是250cc以上 ... 四缸機分為直列四缸和V型四缸,主要搭載在一些運動型街車或仿賽車型。 於 www.juduo.cc -

#45.单缸双缸三缸四缸六缸声浪,你最喜欢哪个? - YouTube

更多精彩视频欢迎订阅:https://is.gd/5HJHjD#摩托骑行#机车改装#川崎重骑. 於 www.youtube.com -

#46.直列四缸发动机 - 全球百科

直列四缸 发动机直列四缸发动机是四缸活塞发动机,其中汽缸被布置成沿着共同的曲轴上的线。 绝大多数汽车四缸发动机的使用的直四布局:第13-16(用的例外平四个发动机由 ... 於 vibaike.com -

#47.同步机还是异步机? G哥跟你聊聊并列双缸那些事-汽车频道 - 搜狐

所谓并列双缸四冲程发动机你可以理解汽车上广泛应用的直列四缸发动机的一半,它是由两个相同的单缸并排布置在一个机体上共用一根曲轴来输出动力,多应用在摩托车、油锯 ... 於 m.sohu.com -

#48.直列四缸发动机横置和纵置的最大区别 - 爱车社区

3、一般1升以下的汽油机多采用3缸直列1~2.5升汽油机多采用直列4缸,有的四轮驱动 ... 接近四方形,就应该选择并列四缸的发动机,而V型的摩托车的前后轮距相对直列一字 ... 於 www.fjrhs.com -

#49.Yamaha 四缸

直列四缸 引擎(英語: inline-four engine )簡稱直四或L4或I4,是內燃機 ... 四冲程水冷并列四缸发动机,排量998ml,压缩比12.7:1,最大功率: 133. 於 djmarcel.com.pl -

#50.雙缸四缸

Fiat 500採用的直列雙缸引擎"TwinAir"是0.9L的Downsizing渦輪引擎,擁有相當1.4L的性能,和以往的四缸引擎相比既輕又有低油耗,雖然震動較大,但也有許多車主愛好的是 ... 於 www.singacast.co -

#51.搶先入主HONDA魅力四缸車款36期零利率限量實施中

延續Honda 氣冷直列四缸引擎的經典血統,CB1100EX在各部零件的做工及研製相當 ... CB650F 的中排氣量並列4缸水冷引擎,以優秀、高質感運轉品質的動力 ... 於 www.carture.com.tw -

#52.v型雙缸並列雙缸超輕量Aprilia「RS660」最兇並列雙缸重機

車體規格合適的就是最好的——並列雙缸的優勢機車引擎的種類非常多元,直列四缸引擎是著重於高轉的馬力輸出,從最簡易的單缸,柔和寧靜的怠速運轉聲,這裡所指的引擎型式 ... 於 www.studiocavas.co -

#53.為什麼說多數人喜歡的四缸車或許並不適合你,看完後才恍然大悟

並列 雙缸又稱為直列雙缸,而並雙發動機又分為同步和異步兩種工作方式。異步雙缸發動機將兩個活塞以180°相位角排列在同一根曲軸上,分別做功。 兩個氣缸之 ... 於 kknews.cc -

#54.雙缸、三缸還是四缸哪種發動機才是你的最愛? - QQkaii

並列 雙缸直列雙缸單缸、雙缸、三缸還是四缸哪種發動機才是你的最愛? ... 直列四缸引擎就從1983年的SUZUKI開始1983 GS250FW:SUZUKI 250cc並列4缸引擎車款,竟然冷不防 ... 於 www.ourplacelchsidelnclden.co -

#55.【東吳機研站】Hippie精華區文章/Re: [閒聊]騎車有感~~~

現今的重車就我所知採用直列縱置雙缸有TDM900(850) F800S(ST) ... 然而並列雙缸的F800跟並列四缸的M1(兩兩同暴引擎)就得在平衡軸上下工夫, 而V缸車 ... 於 scumotor.com.tw -

#56.你的引擎是幾缸?各種缸數的引擎特色|多缸引擎篇

並列四缸 引擎在運作上會有什麼特色?它有四個汽缸、四個活塞,而它的分布是兩個活塞在上,兩個活塞在下,運動的時候,兩個活塞往上移動,旁邊的兩個 ... 於 www.moto7.net -

#57.Moto7 專業汽機車資訊- 直列雙缸or V型雙缸?... | Facebook

你一定聽過V型雙缸與直列四缸引擎的差異,例如義大利DUCATI 就擅長於V型雙缸的動力 ... 總言之並列雙缸引擎的優點省油低工成本造價,要通過嚴苛的環保法規又售價要價廉 ... 於 www.facebook.com -

#58.HONDA CROSSOVER ADV ? 直列四缸跨界車款生產有望

在去年米蘭車展上展示的CB4X Concept 後就謠傳Honda 要推出直列四缸的多 ... 的四十年歷史來看,大多數車款無論是搭載水平對臥雙缸、V 型雙缸、並列 ... 於 www.7car.tw -

#59.直列四缸和并列四缸单缸、双缸&直列四缸轻型跑车之全方位比较

轻型跑车的上一个黄金时代,还是二十世纪八九十年代,特别是以轻量化高转速的250cc直列四缸为代表,如日本四大豪门的本田CBR250RR、雅马哈FZR250、铃木GSX-R250、 ... 於 www.woyouche.com -

#60.機車汽缸優缺點- 汽車QA

並列四缸 製做成本較低啊一樣的東西複製四個擺在一起就是了) 水平對臥~這玩意就比較麻煩了他是汽缸以平行 ... 都已經做出直列4缸. 台灣公司生產800c.c. 於 car.faqs.tw -

#61.並列雙缸直列雙缸 - Locsty

單缸、雙缸、三缸還是四缸哪種發動機才是你的最愛? 【直列vs.水平對臥引擎】為什麼要那麼多汽缸?(7; L6 ... 於 www.locstylfc.co -

#62.MotoCity重車檔案-10大引擎設計

Triumph在許多現代復古款車上繼續使用並列雙缸的設計,保養簡單.輕巧.低速有力的特性. ... 直列四缸 四汽缸引擎.從早期發展至今.都是最受歡迎的摩托車引擎. 於 motocity.tw -

#63.暢遊輕夏入主HONDA四缸重機趁現在

CB650F 的中排氣量並列4缸水冷引擎,以優秀、高質感運轉品質的動力輸出, ... CBR650F的誕生以初心者至熟手層都能接受的直列四缸機種為目的,建構延伸 ... 於 autos.udn.com -

#64.摩托车发动机缸从单缸到六缸,你喜欢哪一款! - 腾讯网

并列四缸 发动机第一和第四活塞平衡了第二和第三活塞的运动惯性,因为惯性平衡的原因震动很小,声音浑厚有力。直列四缸发动机燃烧效率高,有利于高转速下的 ... 於 new.qq.com -

#65.摩托車引擎缸數與其特性 - 看頭條

川崎ZX-10R直列四缸引擎. 除了並列式的四缸引擎外,摩托車的四缸引擎還有水平對四結構,如早期本田金翼便採用水平對四,現在金翼採用了水平對六結構。 於 www.fafa01.com -

#66.直列四缸和拳擊手四缸發動機的區別(The Differences Between ...

【看影片學英語】數萬部YouTube 影片,搭配英漢字典即點即查,輕鬆掌握單字發音與用法,長久累積看電影不必再看字幕。學這些英文用法:引擎,水平, ... 於 tw.voicetube.com -

#67.V型四缸强,还是直列四缸猛?了解六大摩托GP车厂的赛车引擎

Flash未安装或者被禁用. V型 四缸 强,还是 直列四缸 猛?了解六大摩托GP车厂的赛车引擎. 1.5万次播放· 47条弹幕· 发布于2021-08-06 12:46:09. 於 www.bilibili.com -

#68.为什么说多数人喜欢的四缸车或许并不适合你 - 网易

并列 双缸又称为直列双缸,而并双发动机又分为同步和异步两种工作方式。异步双缸发动机将两个活塞以180°相位角排列在同一根曲轴上,分别做功。 两个气缸之 ... 於 www.163.com -

#69.入門四缸重機

雖然車名是GSX-S950,但一樣是搭載排氣量999cc的並列四缸引擎,但將最大馬力調降 ... 是直列四缸)的動態特性還不習慣的時候先從重視中低轉扭力與騎姿輕鬆的街車入門會 ... 於 www.dehlicast.co -

#70.四缸就是比雙缸香?待轉區王者之戰!ZX-25R vs. CBR250RR ...

KAWASAKI #ZX25R #HONDA #CBR250RR #Nikon_Z6 #Nikon_Taiwan在台灣皆屬白牌級距,同樣擁有250c.c.排氣量的輕量級仿賽,在缸數與配備上大不相同, ... 於 www.youtube.com -

#71.摩托車並列4汽缸和直列4汽缸有什麼區別 - 小德網

其實並列和直列四缸發動機其功率和效能都沒有區別的。那麼所謂不同的就是發動機所佔用的橫向與縱向的空間不同。如果安裝發動機的位置橫向空間比較長,就 ... 於 www.deer.wiki -

#72.[閒聊] Engine Smoothness:引擎平順性- 看板biker | PTT體育區

引擎的平順性主要是由引擎配置決定,如汽缸數、汽缸排列方式(並列、V 型、水平對臥etc)或V型 ... 但是因為並列四缸的設計讓二階力放大成兩倍,所以讓他難以被忽略。 於 pttsports.com -

#73.摩托車三缸和四缸有什麼區別?它們分別有哪些優缺點?

四缸 發動機就是四個氣缸,四組活塞做功。一般採用的都是並列三缸和並列四缸。相同排量的條件下,三缸機每個缸的容積比四缸的大。 2、一般直列三缸機 ... 於 www.xuehua.us -

#74.2019摩托車年鑑 - 第 380 頁 - Google 圖書結果

車名引擎型式 YZF-R1 RACEBASE MT-10 SP MT-10 TOURER EDITION 水冷四行程並列四缸 XSR900 ABARTH TRACER 700 GT XSR700X TRIBUTE 水冷四行程直列雙缸水冷四行程直列雙 ... 於 books.google.com.tw -

#75.直列3缸直列4缸差別 - Matteffer

直列三缸引擎的優點是體積小兼輕型,如果一架直列三缸引擎的排氣量和直列四缸引擎相同,那麼直列三缸引擎之中的每個汽缸排氣量也較大,故. 於 www.mattleffler.me -

#76.250cc四缸发动机的历史轨迹!本田的精密机械「CBR250」

这次川崎忍者ZX-25R的登场,再度勾起世人对250cc直列四缸发动机车款的关心。 ... △【1986 本田CBR250FOUR】□水冷并列四缸DOHC 4气门249cc ... 於 news.webike-china.cn -

#77.摩托车单缸双缸四缸有什么区别? - 弗子非非汽车网

并列 双缸最普遍,国产厂商中等排量的车基本都在使用并列双缸,例如隆鑫生产 ... 四缸机分为直列四缸和V型四缸,主要搭载在一些运动型街车或仿赛车型。 於 www.fuzifeifei.com -

#78.直列四缸英文 - 軟體兄弟

Light Alloy 是一個完全免費的,Windows 的緊湊型多媒體播放器。它支持所有流行的多媒體格式。播放器針對快速啟動和系統資源的最小負載進行了優化。 於 softwarebrother.com -

#79.合適的就是最好的——並列雙缸的優勢

所謂並列雙缸四衝程發動機你可以理解汽車上廣泛應用的直列四缸發動機的一半,它是由兩個相同的單缸並排布置在一個機體上共用一根曲軸來輸出動力,多 ... 於 ppfocus.com -

#80.四缸重機

HONDA再次讓人見識到其不凡的油耗黑科技。 享有四缸的聲浪和殺氣的外觀,同時卻可兼顧實用性的CBR650R。 ZX-25R是KAWASAKI全新推出搭載250cc並列 ... 於 www.toddringler.me