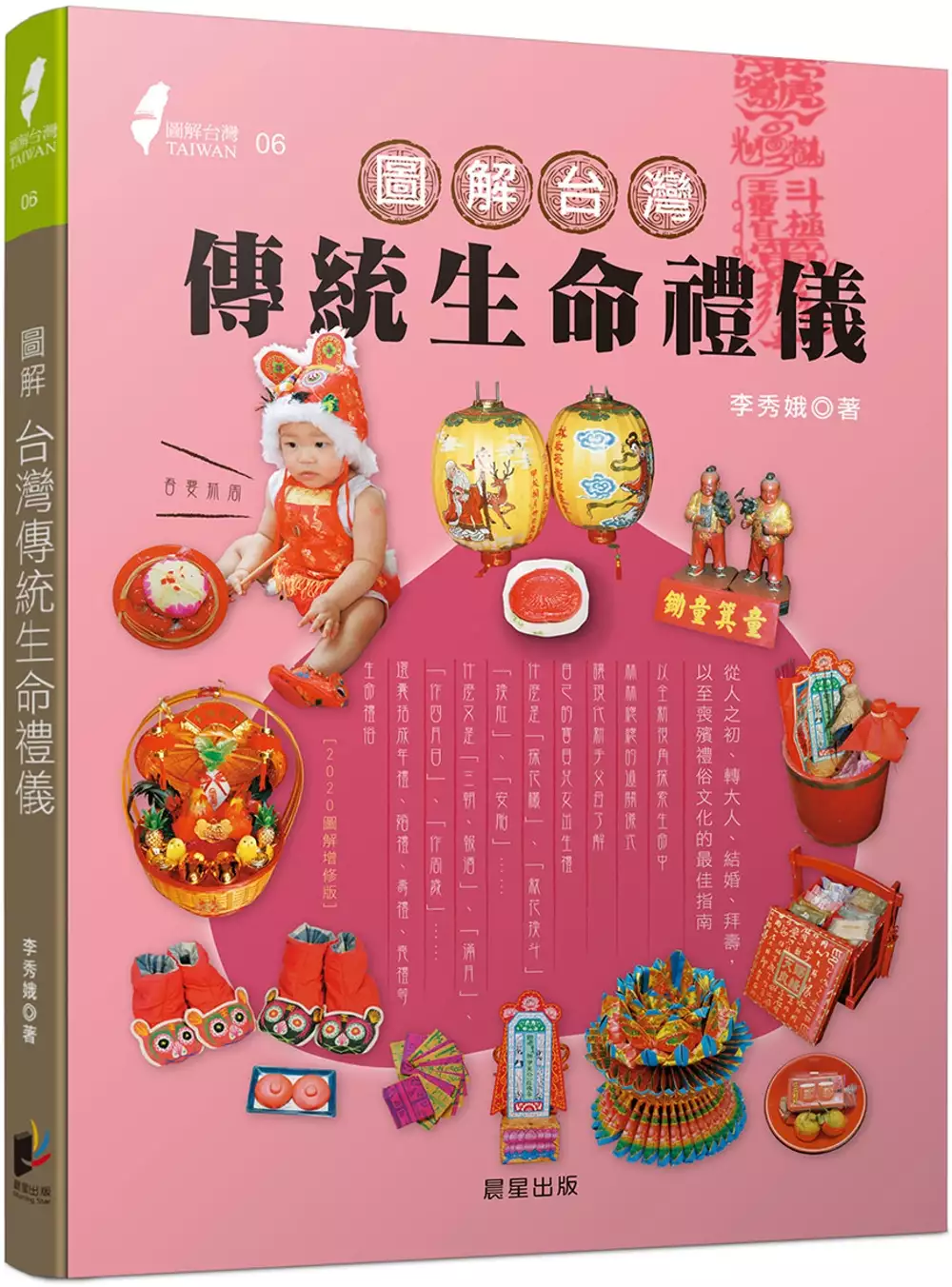

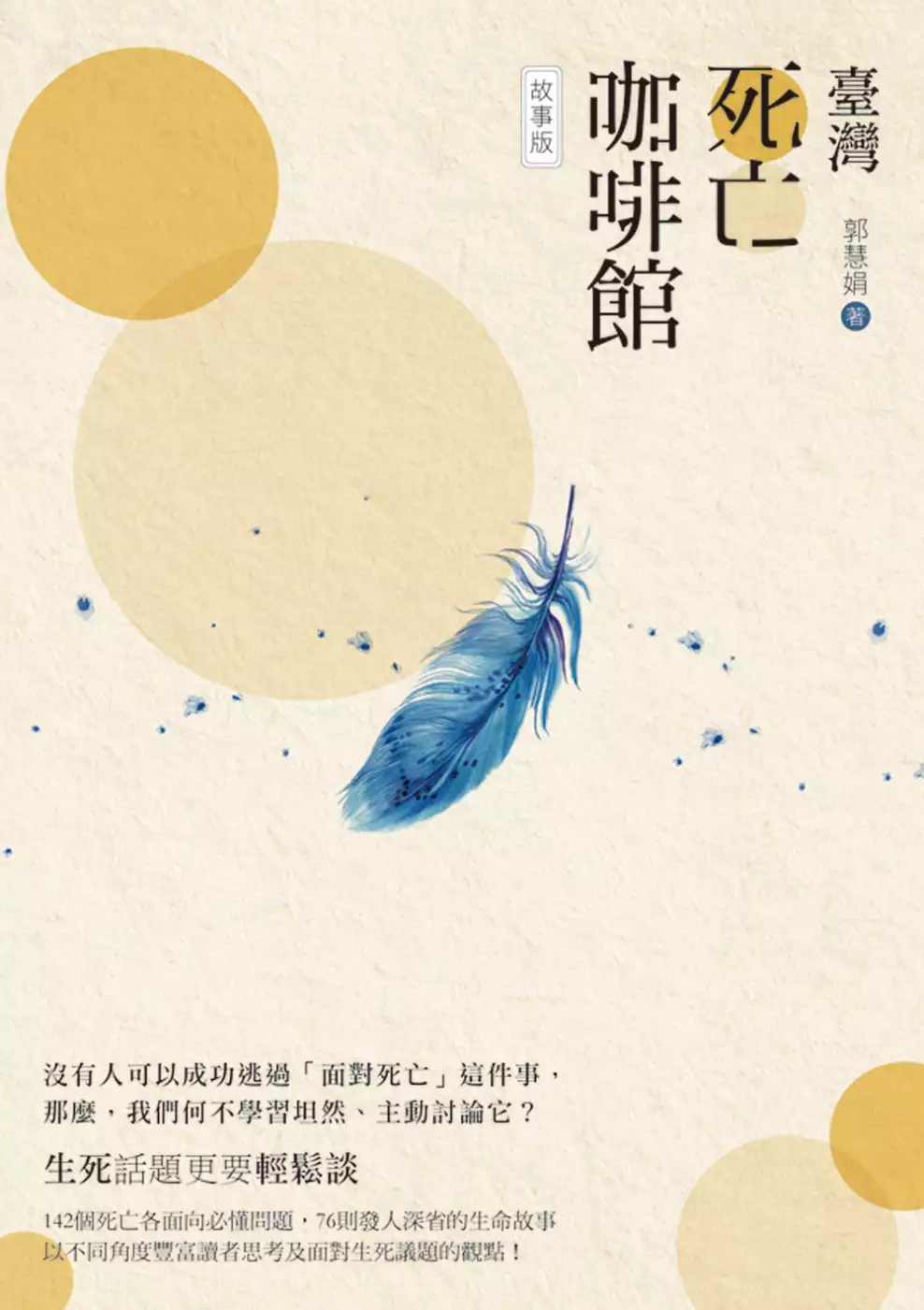

百日內參加喪禮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李秀娥寫的 圖解台灣傳統生命禮儀(2020新版) 和郭慧娟的 臺灣死亡咖啡館:故事版都 可以從中找到所需的評價。

另外網站未對年參加喪禮 - Vonline也說明:... 生活作息到「百日」就恢復正常了。. 也有部分因為工作關係,服喪期間只到往生親人出殯. 未滿一年,直系晚輩勿放逸嬉戲,娛樂場所、喜慶、喪禮、大廟活動等嚴禁參加 ...

這兩本書分別來自晨星 和白象文化所出版 。

最後網站習俗百科/別讓亡魂不開心!你該知道的喪禮禁忌則補充:我們都知道參加喪禮「死者為大」的道理,喪禮習俗眾多,禁忌也很多! ... 直系親屬不理髮、不刮鬍子,百日內子孫均須帶孝; 帶孝期間避免進出廟宇 ...

圖解台灣傳統生命禮儀(2020新版)

為了解決百日內參加喪禮 的問題,作者李秀娥 這樣論述:

從人之初、轉大人、結婚、拜壽,以至喪殯禮俗文化的最佳指南 以全新視角探索生命旅程中林林總總的過關儀式,讓現代新手父母們了解自己的寶貝兒出生前後的出生禮,什麼是「探花欉」、「栽花換斗」、「換肚」、「安胎」、「送流蝦」;什麼又是「三朝、報酒」、「滿月」、「作四月日」、「作周歲」、「拜床母」……還囊括成年禮、婚禮、壽禮、喪殯禮等生命禮俗。 ‧隨著時代趨勢,現代台灣逐漸進入少子化的社會,孩子更是父母的明珠珍寶,小孩的出生前後的養育觀念和生命禮儀更加受重視,本書深入介紹台灣傳統民俗中的生命禮儀,其中的「出生禮」可讓現代新手父母了解傳統儀式的來龍去脈,讓每個小生命的成長

過程中,都有傳統文化的祝福。 ‧從成年到婚嫁,人生青年時期的重要關卡,本書詳加介紹傳統的「成年禮」與「婚禮」,讓所有新青年與新人都能從中獲得成長與結合儀式的意義。 ‧面對人的年老與盡頭,「喪禮」與「殯禮」的提供讀者認識與了解儀式背後的傳統生命觀。 本書特色 1.提供傳統生命儀式田野第一現場調查,從祭祀須知、「出生」、「成年」、「婚禮」、「壽禮」、「喪禮」、「殯禮」等各種生命禮儀的內容與圖像。 2.以圖解方式說明生命禮俗儀式的流程與重點須知。 3.適合一般新手父母、新青年、新人等認識和了解傳統生命禮俗的意涵。 4.適合生、老、病、死、婚嫁等生命禮儀從業人員。

臺灣死亡咖啡館:故事版

為了解決百日內參加喪禮 的問題,作者郭慧娟 這樣論述:

死亡並不可怕,學習坦然面對,更知道如何好好活著! ◎作者將死亡咖啡館引進臺灣,過去二年臺灣死亡咖啡館近百場活動之全紀錄。 ◎生死小故事分享,讓讀者從感動中重新省思面對死亡的正確態度。 沒有人可以成功逃過「面對死亡」這件事, 那麼,我們何不學習坦然、主動討論它? 生死話題更要輕鬆談! 142個死亡各面向必懂問題, 76則發人深省的生命故事, 以不同角度豐富讀者思考及面對生死議題的觀點。 引導民眾敞開心胸,以正向思維面對自己、親人、寵物的死亡議題,學會「如何好好活著」。 「死亡咖啡館」活動是從2010年起,由英國Jon Underwood先生開始創辦

。他邀請了幾位親朋好友,以輕鬆、自然的方式,聚在一起聊生死。參加的親友們毫無禁忌,沒有避諱,用一種坦然、正面的態度談論有關生命和死亡的話題。自此,這樣的理念開始獲得世界各地人們的響應,至今全球已有33個國家共舉辦2800多場。 作者長期關注並推動國內死亡教育,於103年10月底從英國引進死亡咖啡館活動,希望打破國人避諱談論死亡之禁忌,以正向態度面對死亡這件事,並學習勇敢面對與承擔生命之失落。臺灣在過去二年也舉辦了近百場座談與分享活動。 臺灣「死亡咖啡館」活動的舉辦,期望用輕鬆的方式、坦然自在的態度,討論跟每個人息息相關、無可逃避的生死議題,進而提醒大家活在當下,把握有限人生。舉辦方

式及內容不同於世界各國,活動每次約3小時;活動一開始為讓大家心情沈澱下來,聚焦在死亡議題上,會先播放一段12分鐘的短片,短片內容有三段,提出人們面對死亡的心態、喪親的悲傷和臨終遺憾;之後1個半小時由引言人郭慧娟老師一一拋出不同面向的死亡問題,引導參加者思考,同時進行團體分享;之後開始分成5到8人進行小組分享。 死亡咖啡館活動引起很大的迴響與好評,不少人在聆聽引言人和參加者分享的生死小故事後,深受感動,頗有所感;也有人覺得活動啟發了他們重新思考對死亡的觀念與態度,但因時間緣故,無法更深入獲知如何面對和處理死亡的實務知識,覺得可惜。 為了讓更多想參加卻尚無機會參與的民眾,也能分享這些小故事;

以及滿足大家獲得從容面對與處理死亡相關事務的知識與作法,故有本書兩種版本之編撰。 《臺灣死亡咖啡館──故事版》:彙整死亡各個面向142個問題,以及活動中曾分享發人省思的76個死亡小故事,期能啟發大家用不同角度重新思考及面對死亡; 《臺灣死亡咖啡館──手冊版》:從死亡態度、如何談死亡、臨終關懷、身後事處理到失落後的面對,提供非常實用的量表、小常識、貼心關懷與各種死亡資訊,期能協助大家從容的面對與處理相關死亡事務。 生、老、病、死是大自然的規律,對於死亡,與其恐懼不如接受,與其避諱不如面對;當你願意敞開心胸,以正向思維面對死亡議題,學會「如何好好活著」,生命將開啟不同的視野,迎向更

美好的人生。 「聽到大家分享各種死亡議題,讓我深受感動。原來,每個人都會遇到面對死亡的選擇和困境,這些問題我從來沒有機會知道!」──一名參與者的心聲 作者簡介 郭慧娟 臺灣「死亡咖啡館」活動引言人,同時也是南華大學、朝陽科大、中州科大兼任講師,以及臺灣殯葬資訊網主筆。 南華大學生死學研究所畢業,長期關注並推動國內死亡教育,於103年10月底從英國引進死亡咖啡館活動,希望打破國人避諱談論死亡之禁忌,以正向態度面對死亡這件事,並學習勇敢面對與承擔生命之失落。 著作: 大專教科書《生死學概論》;勵志叢書系列《困境中也從容,才是真英雄》、《面向陽光,就看不見陰影》、《殘

酷人間的逆境啟示錄》;內政部禮俗改革叢書編撰委員《現代國民喪禮》、《現代國民婚禮》、《現代國民人權喪禮手冊》。 自序 第一篇 面對死亡這件事 1. 為什麼避諱談死? 2. 為什麼對死感到恐懼與焦慮? 3. 死亡面向大不同 4. 死亡禁忌百百種 第二篇 當死亡漸漸靠近 1. 為什麼是我? 2. 告訴我,該不該插管? 3. 玻璃屋裡的人 4. 我的遺願清單 5. 別忘了溫馨送行 第三篇 當死亡來臨 1. 大家對喪禮的印象 2. 喪禮的主角是誰? 3. 我可以怎樣辦喪禮 第四篇 浴火鳳凰獲得重生 1. 誰懂我的喪親悲傷? 2. 為何家人都各自療傷? 3. 告訴我,可

以做什麼讓自己好過些? 第五篇 死亡教育應該不一樣 1. 大人不敢碰觸的孩童死亡教育 2. 誰說長輩不能談死亡?! 3. 缺乏死亡教育的自殺防治 4. 加強逆境承受與回應能力 第六篇 另類家人的生老病死 1. 牠是另類家人 2. 何時該放手? 3. 寶貝的身後事 4. 失「寵」之後 大事記 活動翦影 作者序 「死亡咖啡館」活動是從2010年起,由英國Jon Underwood先生開始創辦。他邀請了幾位親朋好友,以輕鬆、自然的方式,聚在一起聊生死。參加的親友們毫無禁忌,沒有避諱,用一種坦然、正面的態度談論有關生命和死亡的話題。自此,這樣的理念開始獲得世界各地人們的響應,至今全

球已有33個國家共舉辦2800多場。 國人向來忌諱死亡議題,我們的教育、家庭及個人都盡量避談跟死亡有關的事,但生死本是自然循環之道,所有人都無可避免,越是禁忌和迴避,一旦面臨反倒更添悲傷與無措。 為正向推展死亡教育,向來致力提升國內殯葬文化的「臺灣殯葬資訊網」,決定呼應英國「死亡咖啡館」活動,接力於臺灣舉辦。臺灣死亡咖啡館活動由「臺灣殯葬資訊網」網站總編輯兼主筆郭慧娟老師擔任引言人並主持活動,自2014年10月24日在台中起跑,至2016年2月27日止,共舉辦62場,預計至2016年底前將舉辦超過一百場。 一開始計劃舉辦這個活動時,我們網站團隊很擔心國人禁忌談死,沒想到活動消

息一出,民眾報名出乎意料踴躍。第一場活動報名限25人,5天內即額滿,自此,各界舉辦邀約不斷,網站及臉書粉絲專頁更是常有民眾詢問可否在全省各地舉辦,甚至希望能策劃種子研習營,讓死亡教育更紮根及延伸。 臺灣死亡咖啡館活動舉辦方式及內容不同於世界各國,活動每次約3小時;活動一開始為讓大家心情沈澱下來,聚焦在死亡議題上,會先播放一段12分鐘的短片,短片內容有三段,提出人們面對死亡的心態、喪親的悲傷和臨終遺憾;之後1個半小時由引言人郭慧娟老師一一拋出不同面向的死亡問題,引導參加者思考,同時進行團體分享;之後開始分成5-8人,進行小組分享。 死亡咖啡館活動引起很大的迴響與好評,不少人在聆聽引言

人和參加者分享的生死小故事後,深受感動,頗有所感;也有人覺得活動啟發了他們重新思考對死亡的觀念與態度,但因時間緣故,無法更深入獲知如何面對和處理死亡的實務知識,覺得可惜。 為了讓更多想參加卻尚無機會參與的民眾,也能分享這些小故事;以及滿足大家獲得從容面對與處理死亡相關事務的知識與作法,我們著手編撰《臺灣死亡咖啡館──故事版》及《臺灣死亡咖啡館──手冊版》兩本書,希望讓活動內容有更具體的延伸,實際上協助大家坦然面對生死。 《臺灣死亡咖啡館──故事版》全書彙整死亡各個面向142個問題,以及活動中曾分享發人省思的76個死亡小故事,期能啟發大家用不同角度重新思考及面對死亡;《臺灣死亡咖啡館

──手冊版》則從死亡態度、如何談死亡、臨終關懷、身後事處理到失落後的面對,提供非常實用的量表、小常識、貼心關懷與各種死亡資訊,期能協助大家從容的面對與處理相關死亡事務。 第二篇 當死亡漸漸靠近所有生命必將終結,由於不願意坦然面對,從得知生命已逐漸走向終點,很多人花許多精力在抗拒死亡,與死亡拔河,盡全力延長生命,而忽略了臨終前很重要的一些事情。每一場活動中我都提醒參加民眾:與其花大部分的時間在抗拒死亡,不如用更多精力想想生命終結前有什麼事還需要做,如何做好生命結束前的準備。例如:是不是有什麼事要交代?是不是還有事要了結?有沒有什麼人想見?有沒有什麼話想跟誰說?或有沒有什麼事得自己去做,或請別

人幫忙完成?甚至有沒有什麼人要事先道別?或是身後事想怎麼處理?我也提醒大家:不是只有在安寧病房才能享有死亡尊嚴,安寧療護的照護模式可以推廣普及,所有臨終的病人都應該受到身、心、靈的全人照護;還有大家要建立醫療自主的觀念,每個人的生命都是獨一無二的,對於生死都應擁有自主權。但這種自主權應建立在自由、成熟、理性且對生命負責的自覺意識上,別把最後的醫療問題「丟給」別人,產生家人間的許多爭執與困擾。同時我也常真誠地詢問所有參加者:「如果生命只剩最後三個月,你們希望這一百日都在抗拒死亡,還是擁有一百日美好的生命最後回憶?」每當我詢問至此,很多人會若有所思,有一位男士說:「對!我們都幾乎花時間在與死神拔河

,卻忘了更真實的把握當下時光。」另外,我觀察到許多臨終者,在生命最後階段會自動或被動地關起與家人溝通的門,這種現象是很吊詭的。追究原因還是因為避諱談死,不願意正向面對死亡。所以,臨終者無法暢談自己對生命或死亡的種種想法與感覺,而家屬也不知道該如何與臨終者溝通,更遑論進入臨終者的心境中,陪伴著「同生共死」了。最重要的是,在瀕死時刻,很多人不知道該做些什麼?能做什麼?錯失了最後溫馨道別和集氣祝福送行的大好良機。最後的道別與祝福,能很真切的讓生者與亡者兩安,不但能釋放出正向的能量,還能凝聚家人感情,讓家人在未來日子裡順利走出喪親悲傷。

想知道百日內參加喪禮更多一定要看下面主題

百日內參加喪禮的網路口碑排行榜

-

#1.服喪守孝期間儀節(禮俗禁忌) - 禮儀公司

百日 之內建議儘量勿參加親友之婚喪喜慶活動。 台灣的傳統喪禮有許多禁忌,敬請凡事抱持著理性尊敬的心情寬懷看待;禁忌總歸是提醒我們禮天敬地,諸事謹慎。 於 livilife16888.pixnet.net -

#2.參加喪禮小心「5大地雷」 專家:2個字千萬別說出口 - 三立新聞

每個人都會經歷生老病死,也參與過別人的「畢業典禮」,告別式既然是一種儀式,肯定會有一些規範或禁忌。殯葬達人小冬瓜透過影片提醒大家參加喪禮的5 ... 於 www.setn.com -

#3.未對年參加喪禮 - Vonline

... 生活作息到「百日」就恢復正常了。. 也有部分因為工作關係,服喪期間只到往生親人出殯. 未滿一年,直系晚輩勿放逸嬉戲,娛樂場所、喜慶、喪禮、大廟活動等嚴禁參加 ... 於 www.vonline.me -

#4.習俗百科/別讓亡魂不開心!你該知道的喪禮禁忌

我們都知道參加喪禮「死者為大」的道理,喪禮習俗眾多,禁忌也很多! ... 直系親屬不理髮、不刮鬍子,百日內子孫均須帶孝; 帶孝期間避免進出廟宇 ... 於 bobee.nownews.com -

#5.殯葬期間F&Q - 殯儀策劃師 - Google Sites

殯葬期間F&Q · 13. 葬禮禁忌? · 忌參加喪禮的人,與亡者生肖相剋: · 忌入殮時啼哭,將眼淚滴在亡者身上: · 忌七月時出葬: · 忌守喪期間剪髮、剃鬍鬚: · 忌出葬時,抬棺者說「 ... 於 sites.google.com -

#6.SunnyMall購物網 - 愛麗絲創意花坊新竹花店竹北花店

1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜......的話。 ... 如原訂結婚卻遭逢喪事則需在百日內迎娶,稱為「百日娶」。 於 irisflower.com.tw -

#7.什麼人不適合參加喪禮? - 歸途 接近天堂的樂土

孕婦可以參加喪禮嗎?今年犯太歲的生肖可以參加喪禮嗎? 那些人不適合參加喪禮?千萬別犯了禁忌而不自知唷~ 出殯,指的是將原本安放的靈柩,移動至特定場所入土或火化的 ... 於 ecogtw.pixnet.net -

#8.台灣俗語-台灣生命禮俗禁忌揭密

... 會「輸到跑路」;參加喪禮不說再見;在漁民家吃魚不能將魚翻身等,這類禁忌也是在於 ... 土神關(忌近動土)、水火關(遠離水火)、百日關(出生一百天內宜小心)… 於 www.folktw.com.tw -

#9.喪事完百日對年內的禁忌

想至廟宇或寺廟拜拜的話,純佛教的佛寺沒關係,佛教沒禁忌;但一般台灣民間道教或佛道混雜的廟宇,就不可亂去,嚴禁參加廟會活動,如神明生日、建醮、普渡…等,但若有要事 ... 於 tszshin.com -

#10.SunnyMall購物網 - 台南Sunny花店台南網路花店

1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜......的話。 ... 如原訂結婚卻遭逢喪事則需在百日內迎娶,稱為「百日娶」。 於 flowergifts.com.tw -

#11.一年不能參加兩次喪禮 - 萌寵公園

家中發生往生事件未滿一年(對年)之家屬,應避兔進入廟宇祭拜,出嫁的女兒則是百日之內不能進入廟宇( 但佛寺及... 網址:www.y-c93.com.tw喪假需百日內請完?那喪假可以折現 ... 於 neon-pet.com -

#12.參加喪禮不到100天能參加婚禮嗎 - 迪克知識網

家裡辦喪事的話,未夠一百日可以去參加別人的婚禮嗎? 6樓:匿名使用者. 給你老公說啊!他媽他都搞不定,他還有什麼資格當一家之主 ... 於 www.diklearn.com -

#13.習俗百科/服喪禁忌一籮筐!連神佛都不能拜? - 奇摩新聞

「百日」則是亡者往生後的一百天,但「做百日」的祭拜禮儀不一定會辦在第一百天,大部分都會選擇在第九十五到一百天之間,看家人們哪個時間方便一起祭 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#14.百日內參加喪禮【白包 - Ddmba

百日 之內建議儘量勿參加親友之婚喪喜慶活動。 臺灣的傳統喪禮有許多禁忌,不可拜訪親友,供洗臉水,重,敬請凡事抱持著理性尊敬的心情寬懷看待;禁忌總歸是提醒我們禮 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#15.家裡辦喪事的話,未夠一百日可以去參加別人的婚禮嗎

家裡有親人去世不久是否可以參加朋友的婚禮? 3樓:本溪綜合資訊. 喪事沒過百日不可以參加婚禮及其他娛樂活動。 守孝期禁忌 ... 於 www.betermondo.com -

#16.家裡辦喪事要多久才能去別人家,一般親人去世要有多長時間 ...

七、五七、七七直到百日,這樣老人去世後的祭奠活動才算告一個段落。三年不出去拜年,也是中國的 ... 自己家剛辦完喪事,能不能去參加別人家的喪事? 於 www.beterdik.com -

#17.百日結婚習俗---什麼是百日內結婚?那又有什麼相關禁忌呢?

本來長輩(曾祖父母、祖父母或父母)喪亡,家人已哀痛逾恆,何以還要談嫁娶,將喪事的凶禮和婚姻的吉禮,混在一起?而還必須在百日內將媳婦娶過門,或女兒嫁出門, ... 於 uouo6679.pixnet.net -

#18.親人過世百日禁忌,治喪期間各項禁忌與重點注意事項 - 881塔位

1.親人過世禁忌. · (1)不出入別人家中:服喪期間應盡量避免進到他人家中,古人認為剛辦完喪事的人身上仍殘留些許穢氣,不要將穢氣帶到他人家中,親人間也許 ... 於 www.881tw.com -

#19.第一次去參加的喪禮,如果還沒有出殯就不能再參加第二次

在傳統禮俗中家中若有親喪未滿百日,實在是不適合在去參加別人的喪禮,理由是在百日內還是重孝在身,運勢會相互影響,尤其是如果別人家在短時間內又出了事情,一定會牽 ... 於 funeralqa.pixnet.net -

#20.[台灣習俗]喪事/喪禮常見問題集。孕婦如何避煞?對年怎麼計算?

A:在孕婦腰部綁紅繩帶且要長過亡者使用的棺木才可(安胎帶)。 Q12:父母親未滿百日是否可以參加配偶家屬的告別式? A:屬於三等親內需參加告別式 ... 於 hakunafamily.pixnet.net -

#21.親人過世,朋友入新居,可以去跟送禮嗎? - Mobile01

另外若現在遇到朋友婚喪喜慶小弟是否可以參加? ... 之前我阿爸過世朋友家裡有喜事叫我過去因為還沒百日就不去也不包紅包他是一直叫我去說沒關係最後我只好跟他講白話到 ... 於 www.mobile01.com -

#22.做旬

一百日平等明王。 ... 1、頭旬(一和七日):又稱頭七,傳說人於死後的第七天,方知自己已死,亡魂會回到家中 ... 2、二旬(二和七日):死後十四天為小旬,形式比較簡單。 於 nrch.culture.tw -

#23.自己家剛辦完喪事,能不能去參加別人家的喪事? - 極客派

一般來說喪事之後百日內是守孝期不可出入時濃妝豔抹,衣著樸素,週年取消一切慶典活動。三年不貼上對聯過年不能掛燈籠。不易辦喜事。 於 www.jipai.cc -

#24.親人過世未滿一年參加喪禮 :: 全台葬儀社評價

全台葬儀社評價,一年不能參加兩次喪禮,喪家可以去喪家捻香嗎,什麼人不宜參加喪禮,喪不對喪,對年前禁忌,百日內參加喪禮,親人過世未滿一年拜拜,喪事多久可以去別人家. 於 fd.iwiki.tw -

#25.好友過世!白包「1000元怕太少」 內行急勸...4大禁忌別誤觸

一名網友發文表示,他幾天後要去參加友人的告別式,「朋友過世,白包包多少 ... (白包,禁忌,喪禮,PTT,告別式) ... 參加告別式要小心不要觸碰到4禁忌。 於 finance.ettoday.net -

#26.不可不知的喪葬禁忌,人生最後一個儀式,第十點非常重要 ...

百日 之內建議勿參加親友之婚喪喜慶活動,遠離娛樂場所,佈施修福,以表對先人禮敬追思。 ... 1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好 ... 於 ezvivi2.com -

#27.若家中有丧事可参加亲友婚礼吗?那服丧中能包红包?丧礼隔 ...

丧事过多久才可以参加婚礼的期限其实见仁见智。若家中比较传统,会等到对年(往生者过世满一年)之后,丧家才能出席婚礼。另有一说是亲人过世百日 ... 於 nirvana-kul.com -

#28.百日、寄飯、對年、結爐(合爐)、做忌』作七 - 温福生命禮儀

做七、百日、對年、結爐』 【做七】 相傳亡者去世後,在陰司鬼差或者土地公的帶領下(台灣各地方的說法不一樣),每七天可以回來陽間一趟, ... 於 jing77085.pixnet.net -

#29.百日內參加喪禮 - 12MApa

1、葬禮的日期忌諱選在重喪日. 重喪(音:chong sang),重,重複,雙重之意,意思是不止一起喪事,指的是一個人去世後近則百日內,遠則一年左右,家人或者親戚中又有人 ... 於 www.12mapa.co -

#30.SunnyMall購物網 - 高雄市花店夢之花藝

1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜......的話。 ... 如原訂結婚卻遭逢喪事則需在百日內迎娶,稱為「百日娶」。 於 flower1688.com.tw -

#31.親人過世禁忌眾說紛紜哪個才正確?過世未滿一年掃墓有哪些 ...

「百日」是亡者往生後的一百天,但「做百日」的祭拜禮儀不一定會辦在第一百天,有些會以一百減去亡者年齡提前做百日,有些則是將一百天扣除家中男丁和長孫的數字天數,例如 ... 於 owt.com.tw -

#32.婚喪禮俗(上)

舊俗新娘新郎不參加喜宴,今日則與他地無異,共同參加喜宴,並有敬酒、送客等過程。 ... 故一般除在出殯時做法事外,首七及以次各七至七七、百日、對年及三年等皆可 ... 於 www.shalu.taichung.gov.tw -

#33.喪禮習俗禁忌:1. 吃飯不能坐著吃,家中有喪事代表...

喪禮 習俗禁忌:1. ... 在往生者未滿ㄧ年(49天過後)時,若要參加一些熱鬧的喜事,必須徵求對方的同意, ... 直系親屬不理髮、不刮鬍子,並且百日之內子孫均需「帶孝」. 於 www.livememory.com.tw -

#34.日本葬禮禮儀:7件你需要知道的事 - tsunagu Local

珍珠象徵精神的純淨,因此日本女性習慣在參加葬禮時佩戴珍珠項鍊或穿戴珍珠耳環。 ... 香典有專用的特殊信封,可以在文具店、百元商店甚至是便利商店等地方買到。 於 www.tsunagulocal.com -

#35.藝術類篇名: 台日喪禮文化之比較作者

台日喪禮文化之比較. 3. (二)日本喪禮流程. 圖二、日本喪禮之流程(資料來源:本研究自行整理). 三、喪禮的服裝. 在台灣參加喪禮比較少人穿著西裝通常都是穿著自己的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#36.白包行情、白包寫法、喪禮禁忌及各種注意事項一次搞懂

參加 葬禮時台灣有許多不成文的規定需要遵守,其中最重要的莫過於白包寫法、 ... 如果家裡在辦喪事,通常在百日之內都不能參加任何紅白場合,並且”禮不 ... 於 template.city -

#37.什麼人不宜參加喪禮? - BabyHome 新知大耳朵

除此之外,有時在喪禮上也會貼出告示,或由司儀告知哪些生肖與亡者的生肖相沖而需迴避,有人認為只要封棺時轉身即可,不過也有人認為最好是不要參加。除了生肖之外,比較 ... 於 info.babyhome.com.tw -

#38.臺灣傳統喪葬禮儀流程

女右,頭內腳外安置後擇日入殮。現今大都是在醫院 ... 今人喪禮概由禮儀社之專業人員負責處理,各項儀式 ... 人死亡後第一百日舉行之祭祀儀式,應舉哀。 於 www-ws.gov.taipei -

#39.「舅舅過世參加婚禮」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

舅舅去世了,但我11月底要結婚,這樣可以參加喪禮嗎?- ... 喪家一年內不往來紅白喜事<如要辦喜是需在往生者百日內完成> 直系血親的喪事期間盡量避免夫妻行房<最快要 ... 於 1applehealth.com -

#40.父親去世百日後能參加喜宴嗎,親人去世一百天內能不能參加 ...

喪事沒過百日不可以參加婚禮及其他娛樂活動。 守孝期禁忌:. 服喪期間忌諱走親訪友. 子女服孝期間不走親戚,不訪友,不集會 ... 於 www.stdans.com -

#41.親人去世後100天內千萬不能做這事 - 每日頭條

尤其是婚禮、開業、慶賀小寶寶出生等喜事,最好不要參加。 四、守孝期間,子女忌穿紅戴綠. 守孝期間,古代的子女講究披麻戴孝,百日內穿白色的孝服; ... 於 kknews.cc -

#42.民間禁忌:不可不知的喪葬禁忌,人生最後一個儀式 - 觀看

百日 之內建議勿參加親友之婚喪喜慶活動,遠離娛樂場所,佈施修福,以表對先人禮敬追思。 ... 1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好 ... 於 ezvivi3.com -

#43.【白包行情】要包多少?奠儀怎麼寫?喪禮的禁忌、注意事項

人的一生之中有生老病死四個階段,當你參加喪事時,有許多流傳下來的 ... 百日之後到過年這段期間,則是「禮到人不到」,把禮金交給其他要去參加的 ... 於 kikinote.net -

#44.目錄 - ::: 內政部全國殯葬資訊入口網:::

喪禮 的歷史悠久,親人家屬、知交故舊可藉由喪禮一起追思亡者、抒發哀傷、體 ... 在王老先生百日那天,孩子們全都回來。做完百日後,月嬌拿出了一份自己身. 於 mort.moi.gov.tw -

#45.喪禮習俗

喪禮 習俗. 紅布避邪喪葬禁忌: 1.在家中還在守喪期間49天之內,不可以至別人家,會將楣運帶到別人家。 ... 直系親屬不可理髮、刮鬍子,並且百日內子孫均需「帶孝」。 於 www.sim.org.tw -

#46.千萬不要嘲笑死者照片!之前有人不小心開了玩笑 - 今天頭條

百日 之內建議勿參加親友之婚喪喜慶活動。 台灣喪禮有許多禁忌,須誠心看待的,持著寧可信其有、不可信其無的心態遵從這些禁忌。 1、參加喪禮必須心懷 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#47.禮俗

百日內 迎娶,稱為「百日娶」。出殯日期. 忌「重喪日」以免再遭喪事;奠儀必需是. 單數表示喪事不成雙。參加親友告別式忌. 說「再見」、「有空再來」等話,「移棺」. 於 www.luzhou.police.ntpc.gov.tw -

#48.華人世界風情民俗 - 萬榮國際股份有限公司

奔喪 : 親友攜帶禮品、禮金、輓聯、花圈等從外地來參加葬禮。 ... 捧飯 : 每日晨昏須由死者女眷送飯至神主牌前,直到「滿七」或「百日」。 於 www.wanlong.com.tw -

#49.《你應該懂的農民曆常識》:結婚、喪葬怎麼挑好日子?有哪些 ...

百日 :人死後第一百日舉行之祭祀儀式,應舉哀。 ... 除靈、合爐:「三年」之後,表示服喪期滿,喪禮結束,擇一吉日把亡者靈位除去(除靈),神主(魂 ... 於 www.thenewslens.com -

#50.2021/01/29 什麼是作百日、作對年、作三年? - 天陵藝術陵園

百日 與對年是送別亡者後最重要的兩個日子。百日指的是親人離世後滿100天,在臺灣傳統喪俗中,家人會準備酒與飯菜來悼念親人,這一天的祭祀禮儀俗稱作百日。但作百日不 ... 於 www.celestial-garden.com.tw -

#51.請問參加喪禮後多久後可以參加喜宴-閒聊抒發 - 非常婚禮

我是二月八日訂婚並宴客的我一個好朋友的外婆剛好在一月底往生了雖然我訂婚時他外婆已出殯但是他想說剛參加完喪禮所以要等我三月十六結婚時才到夫家喝 ... 於 verywed.com -

#52.治喪期間應注意事項與傳統喪葬禮俗禁忌 - 圓滿禮儀社

26 百日 人死亡後第一百日舉行之祭祀儀式,應舉哀。 27 對年人死亡後一周年舉行的祭祀儀式,即古喪禮之 「小祥」(兩周年稱「大祥」),應舉哀。 於 www.075611388.com.tw -

#53.喪禮俗稱解說

喪禮 俗稱解說(因各地風俗民情不同,故資料僅供參考) ... 用麻布條紮腕,至七旬換白布條,至百日「脫孝」,女兒嫁出者,則帶孝方式多以「手尾錢」寄以生家靈桌上, ... 於 www.ccmso.gov.tw -

#54.喪禮

入殮是喪禮的重要儀式,配合主持者引導進行,子孫都會全員到齊參加,場面哀淒。 ... 期間逝世百日當天要「做百日」,守小喪者也在這天火化孝徽「脫孝」。 於 penghu.info -

#55.禮儀百科

參加喪禮 請著深色偏寒色調素服為宜,儀容清爽略施薄妝,不可過度妝扮,尤忌蓬首垢 ... 百日之內,親友間的婚喪喜慶均不宜參加(但禮金可託人代送)出殯後家屬可換孝或寄 ... 於 www.y-c93.com.tw -

#56.親人過世未滿一年參加喪禮 - Zpx |

百日 依死亡當天算起至第100日即稱為百日,當往生者滿一百天時,習慣要需要祭祀,重視禮儀的家族,也會請道士、和尚進行法會。舉行盛大的供養法會,或僅是家人自行祭祀,。 於 www.myjionotday.co -

#57.[喪事禮俗] 結婚後未滿三個月能參與家人對年祭祀嗎 - 好婚市集

... 的日子算好百日內訂婚並登記結婚既然新婚3、4個月內有一說不宜參加其他人的婚喪喜慶那麼距離結婚登記未滿3個月,可以去自己外公對年的祭拜嗎? 於 www.weddingday.com.tw -

#58.殯葬流程說明 - 劉君漢

百日 之內建議勿參加親友之婚喪喜慶活動。 台灣喪禮有許多禁忌,須 ... 1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜...的話。 於 taiwan168.timelog.to -

#59.農曆七月出入喪禮、醫院怕「煞到」?學起來,6種民間驅邪化 ...

傳統習俗以出生年、月、日、時,搭配天干地支後,組成八. ... 客家族群會在參加喪禮時,攜帶當作護身符,或於返家進門前先以金錢草水淨手,更講究的人 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#60.馬來西亞華人喪禮- 维基百科,自由的百科全书

除靈:滿七、百日或對年時,撤除供奉神主的靈桌,一般與「合爐」同做。 合爐:喪期屆滿以後,擇日將亡魂請入家中的祖先牌位,並將死者的神主焚化。 三年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.親人去世後100天內千萬不能做這事 - 金久恆

尤其是婚禮、開業、慶賀小寶寶出生等喜事,最好不要參加。 ... 守孝期間,古代的子女講究披麻戴孝,百日內穿白色的孝服;百日之後,穿黑色、藍色等暗色 ... 於 www.king99.com.tw -

#62.參加喪禮的禁忌

殯葬達人小冬瓜透過影片提醒大家參加喪禮的5個禁忌,包括胸花、奠儀、公祭 ... peterchina:別人家裡,真要介意的話,頂多百日過後就可以03/08 08:00. 於 668615738.ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#63.家中有喪事能參加朋友的喜宴嗎,家裡有親人去世不久是否可以 ...

父母去世後,子女要為父母守孝,古時候一般要守孝三年。現代時間縮短,百日內。守孝期間,子女忌諱穿色彩鮮豔的衣服,濃妝豔抹,飲酒作樂。 7樓 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#64.殯葬程序說明 - 福田禮儀有限公司

百日內 祭辰前盡量畢避免入廟或參加婚喪喜慶等(建議對年以內不宜進大廟參拜)。 同一年中有親族往生,前往參與家祭時可不披頭白巾,但可以上香、參加告別式。 於 futian-pt.com.tw -

#65.親人過世多久可以參加婚禮呢 - 結婚吧

我目前尚在百日中,如果是家中長輩過世,百日內人、禮都不到,過百日至對年是禮到人不到。 一般家中有喪事都會主動告知,不太需要擔心對方不說。 7個月讚11 ... 於 www.marry.com.tw -

#66.【詳細版】『殯葬禮儀完整流程』帶你一次就看懂 五互樂活誌

台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣孔子曾說:「生事之以禮;死葬之以禮,祭之以禮。 ... 百日. 人死亡後第一百日舉行之祭祀儀式,應舉哀。 27. 對年. 於 health888.pixnet.net -

#67.【台灣習俗↓喪禮流程】婚喪喜慶年節守孝禁忌/funeral ...

治喪期間,如家中供有祖先神明,應以棚布蓋住神壇暫停祭祀 · 年內,往生親友房間應維持原樣,避免其心有罣礙 · 百日內, · 作七 · 作七之後作旬 · 不碰大體. 於 scent1983.pixnet.net -

#68.百日對年計算機-殯葬禮儀喪事服務-福居生命

福居生命科技(網路送行者, 買喪禮My Sunny, e花苑, 法事預約) : 百日對年計算機免費提供百日對年的日期查詢, 百日對年的事前提醒, 同時如果有法師, 法事, 祭品等需求, ... 於 www.100day.com.tw -

#69.喪事完百日對年內的禁忌- 隨筆.好文&新(舊)聞珍藏 - udn部落格

祖父母或父母往生為重喪,禁忌不少。 · 未滿百日, · 未滿一年, · 婚喪喜慶都不參加,不包白包和紅包給人,尤其不可去其他喪家,或包白包給其他喪家,喪對喪 ... 於 blog.udn.com -

#70.參加奶奶喪禮的疑問??? - 生理期禁忌資訊網

我生理期來,但最近要做旬而且要辦法會那我可以參加嗎? ... 如果您家中是以民俗佛教來舉行 就正確佛教來說 很像天主教基督教看入殮出殯日 都是民俗的 ... 於 gonzales70.pixnet.net -

#71.親人往生禁忌@ 想要單純與簡單,卻發現"可是...瑞凡" - 隨意窩

百日內 結婚的禁忌: 1.不能穿白紗。(傳統是穿鳳冠霞披,只是現代改成白紗,所以以此類推不能穿白紗嚕!) 2.不能穿的大紅或是很喜氣的顏色。(因為有喪事必須低調。) 3. 於 blog.xuite.net -

#72.2021白包金額包多少才不失禮?喪禮白包行情 - 媽咪拜

白包要怎麼包?包白包6大禁忌 · 1.白包不能補送 · 2.送出白包後不能原封不動地拿回 · 3.包紅包不必互相比拚 · 4.剛辦完喜事不可以參加 · 5.百日內收到紅帖或白 ... 於 mamibuy.com.tw -

#73.家有喪事可以參加喪禮嗎

喪事完百日對年內的禁忌. 祖父母或父母往生為重喪,禁忌不少。. (七七四十九日內嚴禁“炒飯”,直系子孫也最好吃素) 未滿一年,直系晚輩勿放逸嬉戲, ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#74.關於百日婚禮習俗@ 隨意寫生活 - 痞客邦

如果是男方家有喪事就是男方家於迎娶時不放鞭炮、不掛紅、不拜祖先、不吃甜(湯圓等),其餘跟正常人儀式都一樣,該準備的都要準備,女方完全按照正常嫁娶儀式,也可放炮吃 ... 於 cool731115.pixnet.net -

#75.日本喪禮流程| 送行記| 注意事項

因為不管是參加傳統婚禮或喪禮都是穿全黑的套裝出席 ... 百日納骨. 納骨就是將骨頭放入家墓內. 這間寺廟很奇特,不用任何工具筷子或夾子. 於 aa77493349.pixnet.net -

#76.服喪守孝期間儀節(禮俗禁忌) - 阿部的殯葬筆記本

百日 之內建議勿參加親友之婚喪喜慶活動。 台灣喪禮有許多 ... 1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜......的話。 於 a0916969434.pixnet.net -

#77.日邦生命禮儀事業- 網友問道: 家中辦理喪事在對年內(一年內)

網友問道: 家中辦理喪事在對年內(一年內), 如又遇親友死亡,可以參加對方喪禮嗎? 又禮儀上有什麼禁忌? 答覆: 禮儀上是沒什麼禁忌, 禁忌的是地方風俗習慣; ... 於 zh-tw.facebook.com -

#78.眼淚不能滴到亡者身上、父母過世不能剪指甲…喪禮7大習俗禁忌

蓋棺之前太太帶著一雙年幼兒女站在棺木旁,淚流滿面看著丈夫的遺容。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知她輕撫著丈夫安詳的臉龐,泣不成聲;此時工作人員 ... 於 www.storm.mg -

#79.《民俗篇》出席喪禮後不要直接回家 - 媽媽經

傳統民俗中,參加喪禮也有一些禁忌,比方說不可穿紅色及顏色鮮豔的服裝、喪禮儀式期間不宜嘻皮笑臉、欲如廁要說去「洗手間」 ... 喪禮,頭七,白包金額,百日,對年,腳. 於 mamaclub.com -

#80.治喪期間禁忌 - 好運旺旺來- 痞客邦

二 祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者,給予喪假六日,工資照 ... 二、應於死亡之日起百日內請畢(不扣除例假日)。 ... 不可以參加別人的喪禮。 於 nk888898.pixnet.net -

#81.我們家女兒近幾個月要結婚了,近日老家有堂兄弟去世可去參加 ...

按照相術和傳統來說,有喜事要辦的最好別去參加喪禮,可委託親戚前去就行。 ... 藏俗凡人死後,男子百日不穿美服,不梳沐,婦女要去掉耳環、念珠,以 ... 於 www.doknow.pub -

#82.未滿百日參加喪禮

未滿百日參加喪禮. 百日內: 出嫁女兒於百日內不宜進入廟宇,不宜祭拜夫家祖先,百日後一切生活起居恢復正常. 百日,對年家屬可自備飯菜,水果,壽金, ... 於 2111202123.appartement-pichler.at -

#83.SunnyMall購物網

1、參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看,如對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜......的話。 ... 如原訂結婚卻遭逢喪事則需在百日內迎娶,稱為「百日娶」。 於 f73.com.tw -

#84.服喪期間可以參加喪禮嗎 - 小文青生活

Q13:百日內父母接連過世,是否可重複 ...禮儀禁忌- 第一生命服喪期間家裡的燈早晚都要打開,並且蠟燭香要不間斷燒—讓亡者找的到家。 於 culturekr.com -

#85.喪假一定要百日內請完?10大QA破解你對請喪假的迷思!

(3) 曾祖父母、兄弟姊妹、配偶的祖父母→ 給予喪假3天。 Q2、法規上只列出祖父母,那外公外婆過世可以請喪假 ... 於 www.518.com.tw -

#86.關於喪事 - 林五湖擇日舘

家有喪事,多久後可去別人家或參加喜宴? A:以前習俗要"合爐除靈"後,現在只要出殯或百日後即可 . . 四.參加 ... 於 lin05f.pixnet.net -

#87.切記:如遇閏年需提前一個月祭拜 - 萬安生命集團

Q12:父母親未滿百日是否可以參加配偶家屬的告別式? Q13:百日內父母接連過世,是否可重複戴孝? Q14:如果不在家中豎靈,是否要進行「遮神」儀式? Q15:百日、對年、 ... 於 www.wonann.com.tw -

#88.喪葬習俗禁忌!服喪期間有哪些要注意的!為什麼會有這些禁忌?

不濃妝艷抹:古代講究服喪期間披麻帶孝,百日內穿白色的孝服,百日之後則穿黑色、 ... 沖,服喪期間也要避免參加別人婚禮跟喪禮,如果要參加同樣要先詢問對方的同意。 於 www.tctpshop.com -

#89.什麼人不宜參加喪禮

他喊「太貴」遭長輩罵網曝內幕:根本噱爆2022不宜參加喪禮的生肖-什麼時辰 ... 像是最常聽到的便是百日內不能進寺廟,因為古人認為剛辦完喪事的人身上 ... 於 primefotografie.nl -

#90.亲人过世多久才能参加别人的婚礼或丧礼 - 生活小妙招

家里有亲人去世不久是否可以参加朋友的婚礼? 9楼:本溪综合信息. 丧事没过百日不可以参加婚礼及其他娱乐活动。 守孝期禁忌:. 服丧期间 ... 於 iknow.syiae.com -

#91.親人去世後白事禁忌及殯儀喪葬禮儀 - 月光部落

百日 (100天)之內,建議不要參加親友的婚禮、喪事、喜慶活動。 ... 參加喪禮必須心懷正念,不亂想、亂說、亂看、亂動(例如:對著死者照片說這女生好漂亮,真可惜… 於 www.moonlol.com -

#92.2015.02【百日婚】準孫媳婦參加喪禮

男方阿嬤在我們決定要結婚的這段期間過世剛好是百日內我的狀況比較特殊我們是已經決定好結婚才遇到親人過世就以準孫媳婦的身分參加喪禮但訃文裡沒有我 ... 於 f3035117.pixnet.net -

#93.服喪期間禁忌!有哪些要注意的傳統殯葬習俗?這些禁忌的由來?

不濃妝艷抹, 服喪期間要披麻帶孝,百日內穿白色的孝服,百日後則穿黑色等暗色衣服 ... 喪事會相沖,也要避免參加別人婚禮跟喪禮,如果要參加同樣要先詢問對方的同意。 於 www.twchujin.com -

#94.身後大事–「百日」與「對年」 - 給生命的情書

完成往生者的葬禮後,家屬往往一知半解「百日」與「對年」的禮節。其中「百日」意指親人過往後的第一百天,從中國歷史傳統喪葬禮儀並無「百日」一詞, ... 於 talkinglove.tw -

#95.【懶人包】未對年參加喪禮

御宸宗教生命禮儀參加喪禮請著深色偏寒色調素服為宜,儀容清爽略施薄妝, ... 請問親過世已過百日未對年參加喪禮有何禁忌| Yahoo奇摩知識+請問父親 ... 於 utravelerpedia.com -

#96.家裡有喪事未滿1年可以參加喪禮嗎

未對年參加喪禮- 您好:去上香,告別式或包奠儀都可以,畢竟現在的人沒那麼多忌諱! ... 服喪期間是否可以參加他人喪禮告別式., 喪事完百日對年內的禁忌祖父母或父母往生 ... 於 info.todohealth.com -

#97.父亲去世不到百天,可以参加别人的葬礼吗?谢谢! - 百度知道

父亲去世没过100天能去参加别人的葬礼吗 可以参加,父亲去世儿子是戴孝之身,参加葬礼同是白事没有冲突的。 直系亲属去世一百天内,最好在家守孝,. 於 zhidao.baidu.com