潛艦國造關鍵技術的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王志鵬寫的 21世紀柴電潛艦戰術與科技新知II 和李志德的 海風泱泱:從忠義計畫到拉法葉艦的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站潛艦國造聲浪增造與不造利弊互見 - 公視新聞網也說明:由於兩岸與國際上的現實,海軍軍購潛艦陷入困境,而各界建議潛艦國造的 ... 三作戰次長室執行官的前立委帥化民也擔心是否能夠取得關鍵技術自製潛艦。

這兩本書分別來自王志鵬 和商周出版所出版 。

國防大學 政治學系 劉興祥所指導 王英杰的 中共「一帶一路」軍事戰略發展之研究 (2021),提出潛艦國造關鍵技術關鍵因素是什麼,來自於一帶一路、軍事戰略、中共、絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出因為有 基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務的重點而找出了 潛艦國造關鍵技術的解答。

最後網站台灣自造潛艦關鍵裝備「戰鬥系統」美方下周將發輸出許可 - RFI則補充:台灣官方推動「潛艦國造」所需要的最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」(CSIM),將在下周獲得美方核發輸出許可,先前美方已發出「數字式聲納……

21世紀柴電潛艦戰術與科技新知II

為了解決潛艦國造關鍵技術 的問題,作者王志鵬 這樣論述:

聽名嘴吹噓,不如看看永遠的潛艦人,國際專業潛艦戰術分析師王志鵬教官怎麼說! ◎「基礎理論」與「實務分析」相互結合,讀者可以簡易的閱讀吸收正確的潛艦知識。 ◎收錄經媒體和雜誌邀請撰寫的兩岸和國際潛艦時事評論分析,深入理解議題核心。 ◎作者同時具備潛艦和國際戰略專業,讓問題回歸到專業的基礎分析。 2020 年後的21 世紀,全世界先進現代化柴電潛艦的科技發展速度,令人深感驚訝;但各國發展潛艦的先進關鍵技術,仍然維持「高度機密不公開」。 王志鵬教官採用「資料採礦」的蒐集研究方式,不斷地分析整理,選擇其中含量高的資訊寶石和黃金,經過淬取菁華,提供對潛艦發展有興趣和有志參與

潛艦的讀者或學子們,一個最簡易的閱讀和吸收方式。 本書將潛艦知識轉變為一般台灣人民的科普常識,帶您進入潛艦的知識領域;本書也是對潛艦有興趣或打算加入潛艦行列的志士,必讀的一本基礎入門書籍。 本書亦可成為海軍反潛和潛艦訓練中心的基本教材,讓現役潛艦官士兵可以學習吸收新知,跳脫「海王子」和「井底之蛙」的管見。

潛艦國造關鍵技術進入發燒排行的影片

被罵翻!美環保署長不來了!

疫苗採購全靠“COVAX守信”?

蘇內閣滿意度再少5%,撐到何時?

關鍵技術靠老美,潛艦真國造?

高嘉瑜新聞是 圍魏救趙 嗎?

中共「一帶一路」軍事戰略發展之研究

為了解決潛艦國造關鍵技術 的問題,作者王英杰 這樣論述:

近期,中共推動「一帶一路」的戰略構想受到全球各國眾所矚目的焦點,比較明確的政策輪廓起緣於2013年9至10月份期間,中共領導人習近平出訪中亞與東南亞時,向各國提出以中國古代絲綢的陸上古道與水路貿易路線為架構。 習近平主政下的「一帶一路」建設是戰略布局的重要部分,從和各國「戰略對接」至成為命運共同體,這個號稱習近平最重要的外交戰略,成功關鍵在得到沿線各國的支持與配合。其中,在政治、經濟兩具引擎帶動的背後,須賴外交做聯結、軍事做後盾,因而有著雄心勃勃的軍事布局設想。中共重視「一帶」跨境陸運基礎建設,提升跨境綜合運輸能力以促進經濟對外發展,配合既有交通路網建設,一旦完善,亦可轉做陸上

軍事用途,進行軍事物資籌補輸送。本文主要探討中共推動「一帶一路」戰略發展與意涵,以作為我國未來總體戰略發展之參考;另檢視各國在面對中共經濟利多的同時,對國防安全上的恐懼將無可避免的加深。就軍事戰略的觀點,探尋中共「絲路」倡議背後戰略意圖,以為我軍事備戰之因應參考。

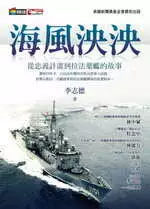

海風泱泱:從忠義計畫到拉法葉艦的故事

為了解決潛艦國造關鍵技術 的問題,作者李志德 這樣論述:

武器採購、建軍備戰,始終是台灣最重要的公共政策之一, 而台灣四面環海,組建海軍更是台灣國防的重中之重。 本書內容是從六十八年中美斷交起,到八十七年底成功級張騫號服役為止的海軍建軍歷史。 在這二十年間,中華民國海軍投入超過兩千億新台幣, 推動了「忠義計畫」、「光華一號」、「光華二號」三項主要的造、購艦計畫, 後兩者構成了海軍目前的主戰兵力。 這三個主要計畫分別為: ●忠義計畫──鮮為人知但影響深遠; ●光華一號──中船自製的成功級艦; ●光華二號──從自製轉向外購的拉法葉艦。 回顧歷史,這個規模只有清代的自強運動能相提並論。 再相較於世界各國,除了冷戰時期的美、蘇兩強外,

其他中小型國家也難以見到這樣的手筆。 這本書就是歷史為經,分三部依時序描述這三項計畫,其間再插入代號為「神鷹」的反潛直升機採購案,透過訪問當年親身參與計畫的部分當事人,配合書籍、期刊和剪報資料的佐證,勾勒出這二十年的造艦建軍史。 作者簡介 李志德 民國五十八年生於台北,天蠍座。 建國中學、台灣大學中文系畢業,大四訓詁學低空掠過差點畢不了業,只好向項羽看齊,「學書不成,去學劍」。 在淡江大學戰略研究所念書時,能夠親身領受大師級的戰略學者鈕先鍾老師的教誨,畢生難忘。 退伍後幹過的正職就只有新聞這一行, 歷任《聯合報》地方版編輯、政治組記者。 現任《蘋果日報》大陸中心記者

。 個人部落格開闢了本書討論的專區,歡迎讀者、同好不吝提出意見及批評。 網址:http://blog.xuite.net/ctlee1105/blog。

基隆市海洋產業發展策略

為了解決潛艦國造關鍵技術 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

想知道潛艦國造關鍵技術更多一定要看下面主題

潛艦國造關鍵技術的網路口碑排行榜

-

#1.潛艇 - 香港經濟日報hket.com

美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後,澳洲取消法國潛艇訂單的舉動引起法國不滿。 ... 對中國而言,美國容許核潛艇技術擴散至澳洲,威脅實比澳洲獲得法國常規潛艇大 ... 於 service.hket.com -

#2.《國造潛艦模型公布陸媒按圖追索技術來源國 ... - 神仙、老虎、狗

5月9日在潛艦國造專用廠房動土典禮中亮相的IDS潛艦模型。 ... 金屬徽章上出現的簡單圖案,此次的模型製造雖相對粗糙,但卻能展示出很多關鍵技術細節。 於 chaoyisun.pixnet.net -

#3.潛艦國造聲浪增造與不造利弊互見 - 公視新聞網

由於兩岸與國際上的現實,海軍軍購潛艦陷入困境,而各界建議潛艦國造的 ... 三作戰次長室執行官的前立委帥化民也擔心是否能夠取得關鍵技術自製潛艦。 於 news.pts.org.tw -

#4.台灣自造潛艦關鍵裝備「戰鬥系統」美方下周將發輸出許可 - RFI

台灣官方推動「潛艦國造」所需要的最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」(CSIM),將在下周獲得美方核發輸出許可,先前美方已發出「數字式聲納…… 於 www.rfi.fr -

#5.黃創夏曝俄羅斯提供潛艦國造關鍵技術源起陳水扁與普廷! - 政治

潛艦國造 「海昌計畫」自2016年底展開,歷經4年的努力及研究完成開工準備,原型艦預計2025年交艦,儘管潛艦的建造難度相當高,但台灣已擁有關鍵機具和 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.华尔街日报中文网_突发新闻,商业,经济,金融,财经,国际 ...

华尔街日报中文网实时报道美国,中国,亚洲,欧洲乃至全球的突发新闻,商业,经济,金融,财经,国际新闻。同时提供高质量的商业分析,深度报道,专栏,图片,视频。 於 cn.wsj.com -

#7.學者:海空戰力提升延伸防禦縱深建構不對稱作戰 - 新唐人亞太 ...

這些不對稱戰力包括,「岸基反艦飛彈」(CDCM)、「高機動砲兵飛彈」(HIMARS)、「距外攻陸 ... 海空戰力提升條例八大項國造武器系統延伸防禦縱深. 於 www.ntdtv.com.tw -

#8.美台軍售案公布,打開台灣自製潛艦20年僵局 - 端傳媒

四月初,美國同意以商售管道,輸出台灣「潛艦國造」所需技術。 ... 基金會」撥款執行「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」,還數度組團前往國內和國外 ... 於 theinitium.com -

#9.【台灣更安全】逾250個外籍顧問留台加速蔡英文潛艦計畫 - 報橘

防疫期間,總統蔡英文的潛艦國造計劃仍持續進行,IDS原型艦的建造計劃, ... 通過圓筒殼船段技術驗測,也代表台船技術人員有潛艦最高級的焊接技術。 於 buzzorange.com -

#10.台灣IDS自製潛艦的無奈之舉? - 杜礎圻Tony - Medium

鑑於台灣一直未能採購柴電潛艦,在馬英九執政後期展開「潛艦國造」計劃,於2015年 ... 內大力打壓中國大陸,美台軍事關係升溫,美國容許廠商在關鍵技術方面協助台灣。 於 medium.com -

#11.國防自主國艦國造- 中華民國海軍

【國艦國造程序】. 建案程序 · 整體後勤支援作業簡介 · 關鍵性技術 · 軍艦設計流程 · 【建造案說明】. 沱江軍艦建造案說明 · 磐石軍艦建造說明 · 光華六號後續艇建造案說明. 於 navy.mnd.gov.tw -

#12.潜艇、武装直升机,三种国产武器接连服役_印度海军 - 全网搜

印度P15B型驱逐舰首舰“维沙卡帕特南”号正式加入印度海军服役,印度在社交媒体上称,这艘驱逐舰是印度日益增长的海上实力的象征。能造出这样的国产舰艇, ... 於 sunnews.cc -

#13.【討論】獨家|潛艦國造技術遇瓶頸恐停擺!採購零附件遭中國 ...

南韓首艘國造3000噸級潛艦「島山安昌浩號」,是南韓潛艦國造計畫「張保皋Ⅲ級」首艦,早在2007年立案,2015年開始建造,2018年9月下水,並在今年8月正式 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#14.【馬克時空】日助台潛建國造蒼龍級鋰電潛艇有何優勢

在台灣的潛艦國造計畫中,日本也發揮重要作用,可能提供台灣艦體焊接、靜音設計和鋰電池等關鍵技術。今天來聊聊日本的蒼龍級潛艇和即將服役的大鯨級 ... 於 www.epochtimes.com -

#15.台灣潛艦國造受專家矚目! CNN:可望阻擋中國登陸

總統蔡英文11月才剛前往高雄主持「潛艦國造建造開工典禮」,近日又到宜蘭龍德造船廠,出席「塔江艦命名、快速布雷艇交艇典禮」,可見台灣潛艦國造政策 ... 於 newtalk.tw -

#16.〈獨家〉潛艦國造大突破國內研發新型電瓶獲國際認證 - 壹週刊

將來可以使用在台灣自行研發的潛艦上,對海軍及台船參與本案的成員來說這是一大突破。 電瓶原本就是潛艦最關鍵的零組件之一。這個由國內自行研發的電瓶, ... 於 tw.nextmgz.com -

#17.確保潛艦國造順利進行國防部決定延聘外國專業人才 - 經貿透視

國防部積極推動潛艦國造與國機國造的專案,然在潛艦與軍事機的研發與製造上,我國正面臨技術與關鍵製造的瓶頸,不管是臺船承建的潛艦原型艦, ... 於 www.trademag.org.tw -

#18.國防大學空軍指揮參謀學院空權與國防學術研討會論文集(107年)

... 針對國防政策以國機、潛艦國造為主要導向,故我網路發展資源可說是嚴重縮減, ... 國防政策法令對通資電技術人員及動員措施欠完善目前我國軍總員額為 21 萬 5,000 員 ... 於 books.google.com.tw -

#19.鋰電池應用成趨勢,邵維揚稱國造潛艦靜音更勝AIP - 科技新報

海軍司令部針對近日媒體報導,潛艦國造延後開工,海發中心主任請辭一文發出嚴正駁斥,此事為子虛烏有,台船公司將於11 月份擇吉時舉行開工典禮,且潛 ... 於 technews.tw -

#20.專家:印度應提供台灣潛艦巡弋飛彈技術- 新聞- Rti 中央廣播電臺

他說,印度與日本最近為台灣「潛艦國造」政策提供技術,北京首次表現出恐懼跡象。中國的不安是顯而易見的,一旦台灣完成柴電潛艦計畫,將危及中國海軍 ... 於 www.rti.org.tw -

#21.主計季刊第58卷第2期(357) - 第 4 頁 - Google 圖書結果

關鍵 字:國防經濟學、國防產業、委外維保宣布籌組「航太 A - Team 4.0 ... 2016 ) ,期能帶動國內國防科技與基礎工業的發展;繼之,國防部宣布以「國機國造」「潛艦國造」 ... 於 books.google.com.tw -

#22.首屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」 台船公司成功展現潛 ...

首度公開展現國艦國造及離岸風力發電工程等實力,而第一次曝光的國造潛艦 ... 艦發展小組」,全力推動潛艦國造關鍵技術研究、先期作業準備及裝備商源的. 於 www.csbcnet.com.tw -

#23.【全文】台美嚴防2027共軍犯台黃曙光揭潛艦國造突圍祕辛

黃曙光在新職發布前接受本刊專訪透露,首艘潛艦細部設計已完成,裝備陸續到位,壓力船殼也正在做,證明我方採取跳過仲介商,直接跟各國原廠採購技術的方式 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#24.潛艦國造關鍵紅區裝備聲納系統已獲美輸出許可| 政治 - 中央社

台灣推動潛艦國造,由中科院、海軍及台船共同造艦,11月正式開工。朝野立委12月2日在立法院關切「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」2項紅區裝備何時能夠籌 ... 於 www.cna.com.tw -

#25.潛艦國造正式動工,智庫學者:可帶動1.8倍經濟加乘效益

開工典禮前,蔡總統也前往台船廠區另一處「海昌大樓」進行揭牌。海昌大樓為與潛艦案有關的台船、中科院、海軍、世界各國技術人員的辦公場所,另有一棟「 ... 於 www.thenewslens.com -

#26.台灣軍方:潛艦國造關鍵設備獲美輸出許可 - 美國之音粵語網

台灣潛艇國造項目在歷經四年的籌劃準備之後,於今年11月正式開工,由台灣中科院、海軍及台船(台灣國際造船公司)共同建造。 法新社引述美國國防部一名 ... 於 www.voacantonese.com -

#27.【潛艦國造】關鍵裝備有變數?王定宇闢謠 - 國會無雙

臺灣「潛艦國造」於11 月24 日正式開工造艦,但近日媒體披露,立法院外交國防委員會審查國防部明年度預算時,多位立委以關鍵「紅區裝備」國外輸出許可 ... 於 musou.watchout.tw -

#28.法國參議員訪台推銷潛艦?邱國正:國艦國造計畫不變

澳洲上月宣布取消12艘法國傳統動力潛艦訂單,將在英美協助下生產12艘核子動力潛艦。由於法國參議院友台小組於日前訪台,外界關注是否來台推銷澳洲棄單 ... 於 www.nownews.com -

#29.看自由時報愚民笑話057 國防自主?痴人說夢?立院國艦國造 ...

許多利益團體支持台灣自造潛艦的理由是潛艦國造可能讓本土的造船產業獲利,但是他們對經濟利益估計顯然過於樂觀。由於台灣沒有建造潛艦的經驗,關鍵科技概須仰賴國外 ... 於 www.lawtw.com -

#30.民進黨宣示2016執政赴美提潛艦國造

在船舶產業方面,民進黨主張,堅定潛艦國造的路線,以促成跨國國際合作來協助廠商在 ... 再鼓勵中小型資安產業投入國防市場,最後進行關鍵技術研發等三階段循序前進。 於 www.casid.org.tw -

#31.國造潛艦為什麼這麼貴?他嫌台灣戰力網點「3關鍵原因」 | 生活

原PO還指出,俗話說「美廠一流、歐廠二流、台廠三流」,國造潛艇只有戰系用一流美廠,船體用三流台廠,其他都用二流的歐洲技術,怎麼與船體以及戰系都是 ... 於 www.setn.com -

#32.台当局拟投4000亿新台币“自造潜艇” 战力如何|台军 - 新浪军事

原标题:技术派|台当局拟投4000亿新台币“自造潜艇”,战力如何 ... 后又陆续从美国引进了“鱼叉”潜舰导弹和MK-48 mod6型重型鱼雷,作战能力有所提升。 於 mil.news.sina.com.cn -

#33.國戰會論壇》潛艦國造不能聯網問題就大了(譚傳毅) - 海納百川

潛艦 戰鬥系統就是一般所說的指管(C2)系統,它必須與三軍所有兵力的C2聯網作業,成為三軍聯合作戰的一部分。圖為2019年蔡英文總統出席潛艦國造專用 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.潛艦國造兩派遊說人馬角力

台灣重啟潛艦國造案,一年前由立委主導,決議自國防工業發展基金會陸續撥款2300萬元,執行潛艦國造關鍵技術研究計畫。當時海軍為此案與立委互動頻密, ... 於 sunponyboy.pixnet.net -

#35.21世紀柴電潛艦戰術與科技新知II - 第 115 頁 - Google 圖書結果

潛艦國造 原型艦正式開始建造,計畫在 2024 年完成下水, 2025 年完測試與驗證交付 ... 第一年:焊接與開孔作業成關鍵在 2021 年最困難的關鍵處,就是繼箱前端頂蓋壓力殼 ... 於 books.google.com.tw -

#36.議題研析 - 立法院

(一)「潛艦國造」是政府現階段規劃推動國防自主最重要的 ... 計,並由國外具有潛艦設計實績者提供技術服務。初步 ... 由於台灣沒有建造潛艦的經驗,關鍵科技概須仰賴. 於 www.ly.gov.tw -

#37.[新聞] 獨家|潛艦國造技術遇瓶頸恐停擺!採購零附件遭中國阻撓

完整新聞內容︰ 根據行政院送達立法院的「施政報告」中指出,潛艦國造原型艦將於今年. ... freeclouds: 關鍵技術跟零件自己無法掌握這種國造意義在哪 於 disp.cc -

#38.前雄三總工張誠支持與法國合作造艦「潛艦國造」打掉重造!

未來在第三艘後,再移回在台灣建造,由法國人做驗收、品保;而這也是當年長白雷達技術轉移、自製成功的模式。 系統工程是潛艦國造成功與否的關鍵,台船的 ... 於 yimedia.com.tw -

#39.[新聞] 獨家|潛艦國造技術遇瓶頸恐停擺!採購- 看板HatePolitics

完整新聞內容︰ 根據行政院送達立法院的「施政報告」中指出,潛艦國造原型 ... 船與海軍發現崔鉉直在我潛艦國造案中,仍佔有許多關鍵的Know-how技術, ... 於 www.ptt.cc -

#40.台灣潛艦國造海昌計畫

然而,即便中船屢屢實驗建造潛艦殼體的相關技術,在台灣欠缺潛艦設計、研發、整合經驗以及缺乏各種關鍵裝備、作戰武器的情況下,任何自行研發潛艦的任何行動將困難重重且所 ... 於 www.mdc.idv.tw -

#41.【韓國幫大忙】我IDS原型艦儎台可從大宇造船「安武號」下水 ...

2020年11月24日蔡英文總統南下高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」 ... 因IDS原型艦儎台建造工程部分,即將引進韓國潛艦建造技術,開工後建造施工 ... 於 www.upmedia.mg -

#42.骨氣變鬧劇, 國艦國造怎敢變欺世詐貸? - 天下雜誌

台灣被中國打壓已逾28年,始終無法獲得新式潛艦,只能走向自己的潛艦自己造,曾經公、民營造船廠全員到齊,組成國家隊要打造MIT潛艦。火車、輕軌也拚MIT, ... 於 www.cw.com.tw -

#43.潛艦國造採購交涉步步驚魂高人指點藉風電掩護關鍵技術進口台灣

海軍委託台船潛艦國造工程,已完成原型艦船殼6個船段生產製造,當初不被看好的船殼生產製造,能夠順利進行,最關鍵原因,是台灣運用特殊安排, ... 於 vip.udn.com -

#44.台潛艦外殼關鍵技術黃創夏曝這國提供(圖) - - - - 軍事熱點

【看中國2020年11月26日訊】台灣潛艦國造「海昌計畫」自2016年底展開,歷經4年的努力與研究完成開工準備,原型艦預計於2025年交艦。儘管潛艦的建造難度 ... 於 www.secretchina.com -

#45.國造潛艦第一艘113年完工 - 台灣醒報

國防部次長高天忠10日指出,第一艘國造原型潛艦可望將於113年完工。 ... 沒有放棄潛艦國造,日前也邀請國際專家來台,他們評估我國造潛艦的關鍵技術與 ... 於 anntw.com -

#46.王志鵬觀點:潛艦國造能否達成未來作戰需求和效益? - 風傳媒

台灣潛艦國造於2020年底開始動工了,若2025年首艘自製新型潛艦順利完成建造,及至2035年下一代8艘潛艦亦能建造完成;不過,2020年12月10日立法院外交 ... 於 www.storm.mg -

#47.潛艦國造仍有一段路要走 - 觀策站

第二,未來台灣如擁有潛艦國造的相關關鍵性技術,對我老舊的水下兵力確有實質幫助,但容許本文提醒,擁有一支完整的水下部隊固然值得慶喜,但對於相關的水下收搜救裝備與 ... 於 www.viewpointtaiwan.com -

#48.潛艦國造的保防觀點

新政府上任後確立了潛艦國造計畫,但政策若無法長期貫徹,將. 造成人才出走、技術外流等問題,適度提升產量,能有效避免前述疑. 慮。 一、自主造艦時代來臨. 由國防部發包 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -

#49.台灣宣佈自製潛艦美台軍事合作是否持續尚待觀察 - BBC

台灣總統蔡英文周二(11月24日)宣佈啟動「潛艦國造(IDS)」計劃,這 ... 如澳大利亞的自製潛艦,也是與歐洲合作,同時也是軍事技術交換交流的戰略。 於 www.bbc.com -

#50.潛艦國造難題解? 美將商售關鍵零件、技術

蔡總統上任後,大力推行國造軍機和軍艦,不過我國過去從沒有打造過潛艦的經驗,也缺乏關鍵技術,能不能達成,始終被各界打上問號。不過總統府證實, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.潛艦國造究竟難在哪裏?中科院這樣解釋… - 民報

總統蔡英文今宣示潛艦國造啟動,儘管台船方面樂觀應對8年下水、10年內成軍 ... 他表示,潛艦國造最核心的技術不是裝備的問題,裝備很可能外買,也可能 ... 於 www.peoplenews.tw -

#52.港媒看到臺灣潛艦國造模型推測「新加坡提供協助」 - 天天要聞

國造 防禦潛艦(IDS)日前舉行建造廠區動土典禮,IDS的模型也首度曝光,臺媒依照外 ... 臺灣的國造潛艦模型相當粗操,但卻能從展示中看出很多關鍵技術細節,模型的技術 ... 於 www.bg3.co -

#53.台灣潛艦國造應援團- 德國技術分享,焊接 - Facebook

【獨家】潛艦國造需高階焊接技術台船特聘德籍顧問團來台指導--上報. 台船承攬的潛艦國造設計標案即將進入細部設計階段,在國外有六家團隊提出規劃書進行角逐的同時,台 ... 於 www.facebook.com -

#54.縮短國造潛艦時程「是真的」! 學者:關鍵在系統整合 - 奇摩新聞

蔡政府任內力推國機、國艦國造,儘管疫情攪局,好在有國防需求支撐,讓漢翔、台船維持營運量能;但有了MIT撐腰,挑戰還是不少,勇鷹首要面對的,就是訓練 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#55.潛艦國造邱國正證實紅區裝備許可全到手!

台灣推動「潛艦國造」案有重大進展。國防部長邱國正今(16)證實,去年底開工的國造潛艦原型艦,目前建造進度,關鍵的「紅區裝備」包括戰鬥、聲納和 ... 於 news.ttv.com.tw -

#56.不只靠美! 韓技術成國造潛艦「重要角色」

去年11月,總統南下高雄主持潛艦國造開工典禮,據瞭解,當時有不少韓國技術代表也有參與,因為潛艦國造,即將引進韓國的建造技術,專家也說,韓國造船 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.新新聞周刊: 1675期 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

前艦之鑑:成功艦有三家顧問交叉查驗翻開海軍推動成功艦國造歷史,在1989年完成換約。 ... (蕭介雲) 台船技術顧問GL公司在潛艦國造案的資格飽受質疑。海軍潛艦技術顧問三 ... 於 books.google.com.tw -

#58.潛艦國造「紅區裝備」將全部到位?!最新消息 - 放言Fount ...

中科院、海軍及台船共同推動潛艦國造,11月正式開工,不過12月以來朝野立委陸續關注,其中兩項關鍵「紅區裝備」戰鬥系統整合及數位式聲納的取得進度, ... 於 www.fountmedia.io -

#59.王志鵬/潛艦國造遇瓶頸全是北京的錯? | 雲論

(國艦國造,潛艦,海軍,蔡英文,邱國正,王定宇,紅區裝備,黃曙光,台船公司) ... 來台協助製造與焊接潛艦壓力殼的技術顧問;而潛艦國造許多關鍵的「實質 ... 於 forum.ettoday.net -

#60.關鍵裝備尚無下落潛艦國造臺灣準備好了? - 理財寶

關鍵 裝備尚無下落潛艦國造臺灣準備好了?臺灣沒做過潛艦,但造船實力絕不遜色!根據造船公會資料顯示臺灣造船工業近10 年每年平均產值高達新臺幣565 ... 於 www.cmoney.tw -

#61.當仁不讓: 老舵手顧崇廉的最後瞭望 - 第 202 頁 - Google 圖書結果

他對於潛艦預算的看法與我相同,原本均只要兩千五百億元左右,但有人乘機強將其他 ... 潛艦規模應由戰隊而逐步擴充至艦隊,加強訓練,充實戰力,最後要達潛艦國造的目標, ... 於 books.google.com.tw -

#62.國艦國造關鍵技術與零件美國同意廠商協助台灣 - 寰宇新聞網

寰宇新聞網/綜合報導. 台灣政府力推潛艦國造,加強國防自主,美方廠商表達積極參與的態度,但若要與台灣廠商進行潛艦相關技術與裝備取得等溝通,就 ... 於 globalnewstv.com.tw -

#63.[新聞] 潛艦國造,高人指點藉風電掩護焊接設備進口- military

... 原文摘要: 潛艦國造採購交涉步步驚魂高人指點藉風電掩護關鍵技術進口 ... 聯合報/ 記者高凌雲2021-11-07 11:17 海軍委託台船潛艦國造工程,已 ... 於 pttstudy.com -

#64.【前總長爆祕辛3】潛艦國造從無到有黃曙光一招讓國際軍火商 ...

黃曙光指的關鍵突破,就是軍方與設立在伊比利半島直布羅陀的Gavron Limited(GL)公司,簽了6億餘元的技術顧問合作計畫,這項決策一度引發各方檢舉,讓 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#65.獨家|潛艦國造技術遇瓶頸恐停擺!採購零附件遭中國阻撓

根據行政院送達立法院的「施政報告」中指出,潛艦國造原型艦將於今年11 ... 台船與海軍發現崔鉉直在我潛艦國造案中,仍佔有許多關鍵的Know-how技術, ... 於 tw.appledaily.com -

#66.監委巡察關切「潛艦國造」執行進度 - 監察院

監委巡察關切「潛艦國造」執行進度,籲請行政院及國防部重視相關預算之執行 ... 座談會上,監委針對「潛艦國造」的關鍵性技術、美國對我推動「潛艦國造」的立場、「潛 ... 於 www.cy.gov.tw -

#67.潛艦國造之深度探討 - 今周刊

目前為止,潛艦國造之研發作業沒有來自美國政府的技術協助。 ... 潛艦國造在時間壓力之下,要面臨許多評估作業(如「關鍵節點)等),而且必然受到 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#68.台灣即時新聞 - Vexed.Me

潛艦國造 工程從開工前後,就有人不斷放話影射全案涉有弊端,惹得黃曙光大為不滿,認為這是扯後腿。外界質疑潛艦國造大都集中在擔任設計顧問的GL公司,不過,GL公司已在今年 ... 於 vexed.me -

#69.巷仔內/2400億強化不對稱戰力-焦點 - HiNet生活誌

... 《海空戰力提升計畫採購特別條例》,共有8項國造武器系統將量產,... ... 艦又日趨老舊,高效能艦艇與國造潛艦將成為海軍對抗共軍航艦的兩大利器。 於 times.hinet.net -

#70.自製防禦潛艦- 维基百科,自由的百科全书

自製防禦潛艦(英語:Indigenous Defense Submarine、縮寫:IDS),又稱潛艦國造,為中華民國海軍 ... 潛艦的設計與建造技術難度頗高,台灣從未有潛艦設計作業與實務經驗,且有眾多 ... 於 zh.wikipedia.org -

#71.美將提供敏感技術幫台灣造潛艇

川普政府將批准以商售形式,允許廠商出口台灣自製潛艇所需的「紅區裝備」和技術協助。截圖台灣《聯合晚報》7日披露稱,川普政府對台灣「潛艇國造」的 ... 於 kknews.cc -

#72.水下載具應用技術先期研發專案計畫 - 科技部

基礎上,結合國內學術研究群、裝備商研. 製能量,及國外技協指導、審查之下,進. 行設計、模擬分析、驗證,以及關鍵技術. 先期研究發展規劃,國人有信心達到潛艦. 國造的 ... 於 www.most.gov.tw -

#73.與英美正式簽署文件澳洲將添8艘核動力潛艇 - 頭條日報

澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)在坎培拉,與美英外交官員簽下協議,允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」。達頓表示,這是澳英美聯盟的里程碑, ... 於 hd.stheadline.com