法國文學史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李詩禹,熊偉寫的 法國小說之父巴爾札克:社會鷹眼,看穿階級與金錢的糜爛塵世;筆底流光,兩千凡人無非是主角 和李詩禹,華斌的 短篇小說之王莫泊桑:海上男兒的自由俊逸是他的文章風格,犀利冷凝的觀察眼光是他的創作繆思都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法国文学史16位作家16部代表作品 - 新浪也說明:法国文学史 16位作家16部代表作品 ... 这部作品是雨果创作的巅峰作品,而且书中对19世纪的法国社会有详细的描写,对于想了解那段法国历史的小伙伴也 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

國立中正大學 教育學研究所 朱啟華所指導 朱廣偉的 由佛洛伊德(S. Freud)的精神分析學論盧梭(J-J. Rousseau)的女子教育思想 (2021),提出法國文學史關鍵因素是什麼,來自於盧梭、女子教育思想、佛洛伊德、精神分析學。

而第二篇論文國立臺南大學 音樂學系碩士在職專班 侯志正所指導 嚴為潔的 查理斯‧凱密利‧聖桑《六首音樂會練習曲,作品一一一》之樂曲分析 (2020),提出因為有 聖桑、音樂會練習曲、浪漫樂派、樂曲分析的重點而找出了 法國文學史的解答。

最後網站法国文学史学习 - 知乎专栏則補充:法国文学 通常都以标志法兰西王国建立的第一份罗曼语文献,即842年的《斯特拉斯堡誓词》作为起源的标志。也就是说,它最初的形态属于中世纪文学。

法國小說之父巴爾札克:社會鷹眼,看穿階級與金錢的糜爛塵世;筆底流光,兩千凡人無非是主角

為了解決法國文學史 的問題,作者李詩禹,熊偉 這樣論述:

獨具個性的幻想,人性醜陋的揭露, 以文字譜寫出上流社會必然崩潰的一曲無盡輓歌 寫作失敗、經商失敗、債臺高築打不倒, 無可救藥的樂觀讓他邁向無人可及的成功! 混跡市井,用心觀察並吸收萬千人物的生命故事與感情, 賦予筆尖深刻且細膩的情感,他是世紀文豪──巴爾札克! 「精神如同肉體會呼吸,心要吸收另一顆心的感情,將之融會後,以更豐富的感情回報對方。人類若沒有這種美妙的現象,內心便沒有活力,缺乏空氣,只能痛苦,消亡。」—─巴爾札克《歐也妮‧葛朗臺》(Eugénie Grandet) ▎相信自己是顆鑽石,不接受反駁! ──我多厲害我清楚,隨便你們說吧!我一定會發

光! 想要博得雙親喜愛,渾渾噩噩完成了法律學位,進律師事務所前他才醒悟:我要為了自己而活!我要自由!我有才華,我要當作家! 雙親嚴厲的反對與處處刁難不能阻撓他半分,兩年的貧苦生活是作家之路的入場考試,撐過去,就能實現夢想的藍圖! ▎屢戰屢敗十年不倒,韌性續航18小時終嘗甜頭 ──命運捉弄壓不垮,一代文豪的荊棘之路 一年閉關誕生處女作無人欣賞,為了生計,巴爾札克不得不代筆撰寫商業小說,他從不敢署名。他以為看見商機投入大量資金,卻錯估形勢賠到脫褲子,只能靠貴族朋友償還債務。過得多辛苦,就有多努力,不分晝夜一天寫作十八小時,《舒昂黨人》(Les Chouans)成功出版,

開始他的爆肝人生,成為高產量、高品質的雙高作家! ▎《人間喜劇》不朽百篇,凝鍊兩千浮生萬千世界 ──芥子須彌的社會縮影,滿意對人間的熱愛與悲憤 巴爾札克用十年嘗遍社會冷暖,階級的勢利,金錢的醜惡,他用筆端忠實呈現;他用一生看盡世間冷暖,被利用過、被愛過,身邊的人搖身一變成為小說主角,精雕細琢讓平面的角色活出立體的生命。 ▎巨匠抱憾殞落,有限的人生,不朽的文學 ──纏綿寫字檯一生,終亡於文學懷抱,雨果親送葬,不朽著作成豐碑 作品未能完美完成,成為傳奇文豪的遺憾,只願意閉關寫作不願意出門交際的巴爾札克孤零零的離世,相知相惜的文友雨果(Victor Marie Hug

o)親自為他送葬並寫下〈巴爾札克葬詞〉。自虐式勤奮的巨匠,為了文學獻出心臟,死在文學懷中,亦得其所。 本書特色 現代小說之父巴爾札克無情揭露社會的不公與黑暗,在題材上創新,小說文學技法上則融合詩、戲劇等文體,打開新格局,伴隨成功題材與高產量而來的是大量質疑與反對聲浪。本書以故事性極強的敘述方式,帶領讀者進入巴爾札克的傳奇一生。

法國文學史進入發燒排行的影片

☞〈給我們的訓誡書:伊格言的瘟疫書單8 種〉全文連結:https://www.egoyanzheng.com/single-post/2020/03/11/%E3%80%90%E7%AB%AF%E5%82%B3%E5%AA%92%E3%80%91%E7%B5%A6%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%84%E8%A8%93%E8%AA%A1%E6%9B%B8%E2%94%80%E2%94%80%E4%BC%8A%E6%A0%BC%E8%A8%80%E7%9A%84%E7%98%9F%E7%96%AB%E6%9B%B8%E5%96%AE8%E7%A8%AE

☞ 本文首發於香港端傳媒:https://theinitium.com/article/20200223-culture-booklist-virus/

☞IG:https://www.instagram.com/egoyanzheng/

☞FB:https://www.facebook.com/EgoyanZheng

☞請記得按讚、留言、分享、訂閱、小鈴鐺喔。

#書單 #隔離 #卡謬

─────

瘟疫來襲,你被隔離了嗎?或者很宅又沒朋友(?)的你,其實已經「自我隔離」很久了呢?

你知道即使沒有瘟疫,這個世界上還有很多阿宅,其實也等於長期自我隔離嗎?

你知道世界文學史上眾多名著都是以「孤獨」為核心的嗎?

這是本集的主題,來自伊格言老師的文章:〈給我們的訓誡書──瘟疫書單8種〉。這是伊格言應邀為香港端傳媒所寫的文章,你可以在影片下方的頻道資料處找到全文連結。

你聽過英國間諜小說家勒卡雷(John le Carré)嗎?事實上,「間諜」很可能就是世界上最孤獨,最「隔離」的職業之一。

我們今天要讀的倒不是勒卡雷的小說,而是他的自傳《此生如鴿》(The Pigeon Tunnel:Stories from My Life)。

沒錯,勒卡雷自己就曾在冷戰時期的德國柏林當過間諜。

當間諜都在幹嘛?每天都跟007電影一樣飛簷走壁、殺來殺去嗎?當然不是;這是完全錯誤的印象。伊格言這樣寫:

勒卡雷當然是位大師,你不會懷疑這件事──如果你看得下他的小說的話。這其實是種恭維,因為正是他的博學、精密、旁徵博引、拒絕簡化,遂令我們得以一窺一個隱遁於煙硝之外的,間諜的真實世界。是的,你以為間諜成天都在殺人或被殺嗎?當然不。幹嘛殺人呢?殺人多麻煩,屍體難以收拾,要是在他國領土殺人,還得去「按捺」別人的治安機關和情報組織;稍一不慎,還可能引爆外交危機或戰爭。對,非不得已,間諜當然不殺人──他們的大宗日常工作,也就是在蒐集情報、傳遞情報而已。

有道理吧?說穿了,驚險、血腥能免則免;我們對情報工作的誤解,其實來多數自於電影的誇大戲劇化效果。

真正的「間諜日常」,其實非常寂寞,近乎自我隔離,因為那幾乎都是一個人的資訊蒐集作業──

沒錯,當然是「近乎一個人」,難不成你還能酒後對好友吐露心事說你正在當間諜,蒐集情報很辛苦嗎?

所以間諜當然是孤獨的──情報員的快樂,就是這麼樸實無華,且枯燥。

勒卡雷的回憶錄《此生如鴿》英文題名原為「鴿子隧道」(The Pigeon Tunnel)──鴿子隧道是什麼?

那是蒙地卡羅賭場的娛樂設施。還是個青少年的勒卡雷有一次被他不成材的父親帶去賭場開眼界;那裡養了一群鴿子,配置了隧道。

鴿子們依序由隧道飛出,此生唯一目的是讓賭累了想活動筋骨的紳士們舉槍進行不定向飛靶射擊,權充娛樂。伊格言如此述寫:

你覺得鴿子很可憐是嗎?是的,勒卡雷說,許多他尚未定名的小說檔案,在電腦裡都先叫做「鴿子隧道」。為什麼呢?讀者們可以自己想想看:若有一日,大自然或上帝心血來潮,突然決定以病毒對人類進行不定向飛靶射擊,你覺得人類像什麼?

這是作家勒卡雷的悲觀;也幾乎是所有他小說的共同主題──愛國的疲憊,間諜的虛無。

為國熱血奉獻的情報員,在過了大半輩子提心吊膽的生活之後,也總會有那麼一瞬間,懷疑起這一切是否值得吧?

問題是,人真能有選擇嗎?或者其實我們的一生,總像那些依序飛出隧道的鴿子一樣,徒勞且別無選擇呢?

講到這,伊格言說,我們也該來讀讀法國作家卡謬的名作《異鄉人》了。

對,此刻我們可能更容易聯想到他的另一本書《瘟疫》;但提到孤獨與隔離,最令人難以忘卻的卻是《異鄉人》。

讀過這本書的朋友們都知道,這是殺人犯莫梭的故事。

對,莫梭沒什麼朋友,無疑是個孤獨的人;但我們要問的是,在日常中,你難道沒有「不太清楚為什麼」而做了一件錯事的經驗嗎?

比如,被老闆訓話時,突然覺得自己站在這裡聽訓似乎有點可笑;於是你福至心靈,笑了那麼一下──其實並沒有強烈對上司不敬的意思,但你卻因此被開除了......

─────

伊格言,小說家、詩人,《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物。

著有《噬夢人》、《與孤寂等輕》、《你是穿入我瞳孔的光》、《拜訪糖果阿姨》、《零地點GroundZero》、《幻事錄:伊格言的現代小說經典十六講》、《甕中人》等書。

作品已譯為多國文字,並於日本白水社、韓國Alma、中國世紀文景等出版社出版。

曾獲聯合文學小說新人獎、自由時報林榮三文學獎、吳濁流文學獎長篇小說獎、華文科幻星雲獎長篇小說獎、中央社台灣十大潛力人物等;並入圍英仕曼亞洲文學獎(Man Asian Literary Prize)、歐康納國際小說獎(Frank O'Connor International Short Story Award)、台灣文學獎長篇小說金典獎、台北國際書展大獎、華語文學傳媒大獎年度小說家等獎項。

獲選《聯合文學》雜誌「20位40歲以下最受期待的華文小說家」;著作亦曾獲《聯合文學》雜誌2010年度之書、2010、2011、2013博客來網路書店華文創作百大排行榜等殊榮。

曾任德國柏林文學協會(Literarisches Colloquium Berlin)駐會作家、香港浸會大學國際作家工作坊(IWW)訪問作家、中興大學駐校作家、成功大學駐校藝術家、元智大學駐校作家等。

─────

☞ Readmoo專訪1:如果在YouTube,一個小說家

https://news.readmoo.com/2020/01/07/200107-interview-with-egoyan/

☞ Readmoo專訪2:那些關於孤寂的問題,以及......

https://news.readmoo.com/2019/03/21/190321-lonelieness/

☞ 香港文匯報報導:棄醫從文 伊格言闖進精神世界

http://paper.wenweipo.com/2019/09/02/OT1909020001.htm

☞ 關鍵評論網專訪:透過YouTube頻道展示文學,我的小說虛構其實是把刀子

https://www.thenewslens.com/article/133126?fbclid=IwAR05NUrcGYIO3CsGLtBwld1XzR2nRnADvGqidEEJzqqpytThgaI2-lABsGc

────

小說是什麼?我認為,好的小說是一則猜想──像數學上「哥德巴赫的猜想」那樣的猜想。猜想什麼?猜想一則符號系統(於此,是文字符號系統)中的可能真理。這真理的解釋範圍或許很小,甚至有可能終究無法被證明(哥德爾的不完備定理早就告訴我們這件事);但藝術求的從來便不是白紙黑字的嚴密證明,是我們閱讀此則猜想,從而無限逼近那則真理時的智性愉悅。如若一篇小說無法給我們這樣的智性,那麼,它就不會是最好的小說。

是之謂小說的智性。───伊格言

由佛洛伊德(S. Freud)的精神分析學論盧梭(J-J. Rousseau)的女子教育思想

為了解決法國文學史 的問題,作者朱廣偉 這樣論述:

十八世紀,富含博愛精神並提倡男女平等的啟蒙思想正在法國全境迅速蔓延著, 思想的種子也以想不到的速度在人群中扎根並結果。在這個時期,盧梭(J-J. Rousseau, 1712-1778)所提倡的人生而平等的思想觀點對在當時社會底層中掙扎生活著的人民 引起了強大的共鳴,尤其盧梭的女子教育,重新定義了女性對家庭的重要性,也促使 了社會漸漸地重視與反思女性的地位。而近年來,隨著社會文明的進步與發展,現今 一代女性更加獨立且自信,也造就了越來越多的婦女們願意踏出家門參與社區與團體 活動,不禁讓人好奇在啟蒙發展的年代,盧梭其獨特的女子觀與女子教育是如何誕生與發展的。本研究的目的在於對盧梭女子教育思想發

起的淵源有著更加全面系統性的認識。 通過盧梭在其自傳《懺悔錄》(Confessions, 1770)中的論述,還原盧梭與女性互動背後 的真實想法與動機,並使用佛洛伊德(S. Freud, 1856-1939)精神分析理論作為架構,嘗 試分析盧梭人格的發展歷程對其女子教育思想產生了何種影響,也重新反思了一個人 的經驗、目的、背景對他所提出的各種想法與論點有著極深的影響。本研究採用高達美(H.-G. Gadamer, 1900-2002)的哲學詮釋學做為研究方法,並結 合佛洛伊德之精神分析理論作為融入文本之必要「語言」,論中有關於壓抑與性驅力 的相關論述帶入盧梭的女子教育的思想,以達成兩者理論「視

域融合」的新的詮釋。壓抑與釋放過程貫穿著佛洛伊德的精神分析理論,由於童年時期的盧梭從未體驗過母親的愛與完整的家庭教育,使得在其今後的女子教育的論述中,往往表現出女性應謹記「相夫教子」的職責以及如何通過教育讓女性對其「天職」有著更深刻的認識,為此,女性的教育刻不容緩,也正是因為盧梭壓抑了對母親與家庭的愛與渴望,使其女子教育中充斥著對女性的偏好與執著。關鍵字:盧梭、女子教育思想、佛洛伊德、精神分析學

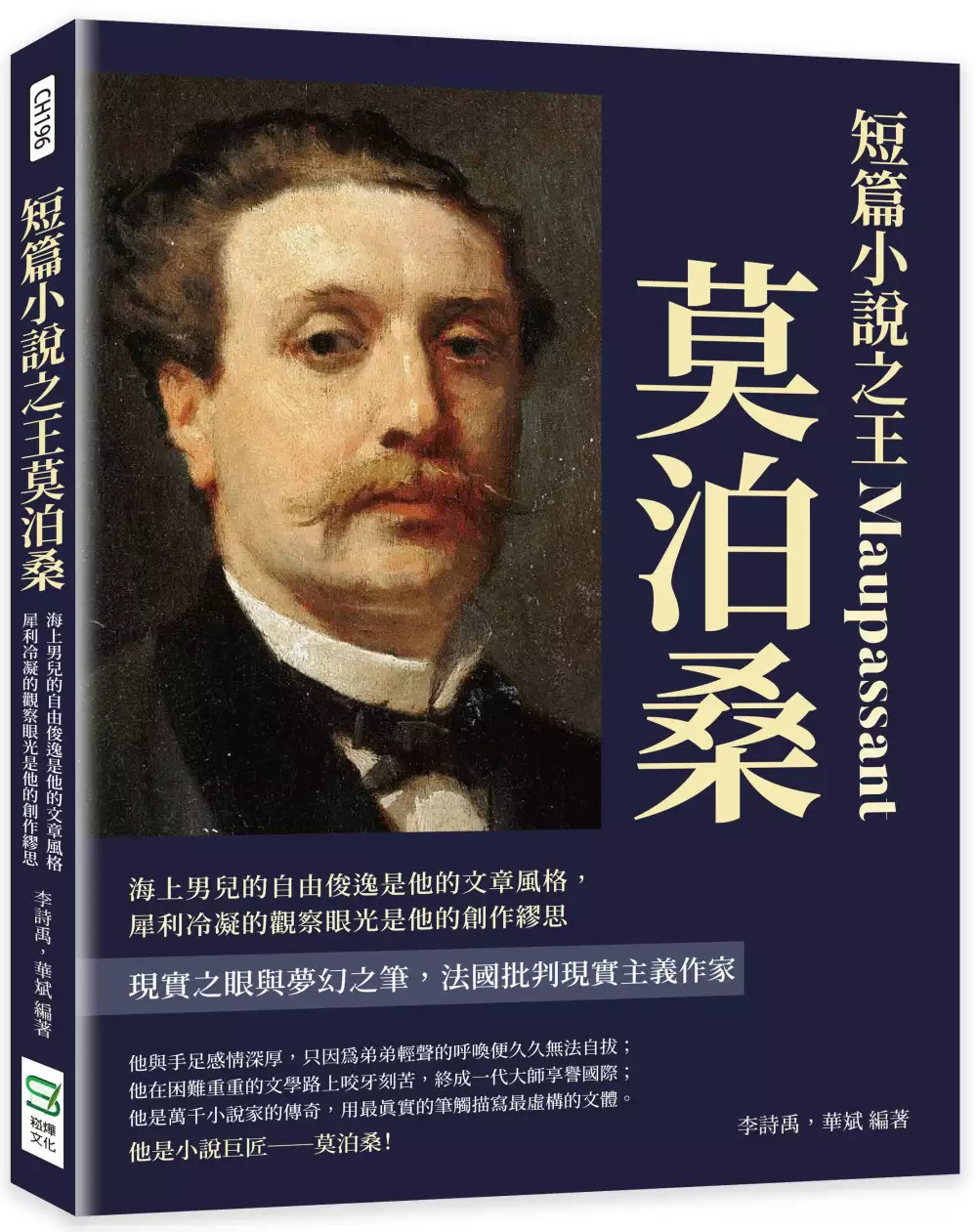

短篇小說之王莫泊桑:海上男兒的自由俊逸是他的文章風格,犀利冷凝的觀察眼光是他的創作繆思

為了解決法國文學史 的問題,作者李詩禹,華斌 這樣論述:

生在上流,沒有想像中那麼好; 英年重病,沒有想像中那麼糟! 寫動亂法蘭西的社會情形,卻成為萬千生靈的靈魂共鳴, 更為他如煙火般絢麗卻短暫的人生做了最好的注腳。 他與手足感情深厚,只因為弟弟輕聲的呼喚而久久無法自拔; 他在困難重重的文學路上咬牙刻苦,終成一代大師享譽國際; 他是萬千小說家的傳奇,用最真實的筆觸寫最虛構的文體。 ──小說巨匠莫泊桑 「生活不可能像你想像的那麼好,但也不會像你想像的那麼糟。我覺得人的脆弱和堅強都超乎自己的想像。有時,我可能脆弱得一句話就淚流滿面,有時,也發現自己咬著牙走了很長的路。」──莫泊桑《脂肪球》 ▎出身上流,美好童年與結識名

家 ──結識福樓拜,一日為師終身為父,走上創作之路 父親給他貴族的姓氏,母親給他貴族的資產,讓他的童年在「陽光、沙灘、出去玩」中度過,長於自然的小野馬,洞悉事物多了幾分靈性,總能透視表象。後因母親結識了法國文豪福樓拜,兩人相知相惜、亦師亦友且情同父子。名家嚴訓,讓莫泊桑打開文壇大門後如黑馬直攀巔峰。 ▎普法戰爭,確立文章基調 ──戰地奔波,看見並以文學記錄底層人民苦痛 1870年,普法戰爭爆發,莫泊桑被徵召入伍。他看見政權與軍隊的無能與普魯士人的暴行,更多的是認真生活的底層民眾的苦痛。這成為他寫作的重要題材,如《米龍老爹》(Father Milon)寫戰時農夫巧計殺敵

報仇。他只寫他熟悉的題材,嚴謹考察小說中每一處由來乃至於地點風景。底層人民的生活成為他筆下最常出現的主角,用以諷刺上流階級生活,以成名作《脂肪球》(Boule de Suif)為代表。 ▎不與他人較短長,不論短長皆稱王 ──短、中、長篇小說成就無人能及,跨足散文實現雙棲 《脂肪球》一舉成名後,莫泊桑知道只有同時駕馭長短篇小說的人,才算是真正的作家,想起已經去世的福樓拜的鼓勵,又對母親跌宕的一生心有戚戚焉,催生了《一生》(Une vie),實現了小說的完全制霸。 .莫泊桑:「《一生》僅僅是在展示構成一個女人生活的事件,她那交織著幻想、幻象和憂傷的一生。」《一生》透過對主角雅

娜一生的生活經歷的描寫,揭露舊貴族家庭的衰落和解體,深刻地反映了資產階級精神上的墮落和腐朽。 ▎積勞成疾,健康每況愈下,雖瘋魔仍成活 ──因弟弟過世打擊而精神失常,仍能以此譜出名作《奧爾拉》 弟弟飽受精神病所苦,三個月後在莫泊桑的懷中去世,口中聲聲呼喚兄長之名,烙印在莫泊桑的心中。原本積勞成疾的莫泊桑,健康狀態極差的身體惡化,甚至出現幻覺,鬼魂、夢魘揮之不去,三度嘗試自殺未果,只為了未完成的作品苟延殘喘。人們以為他害怕的是幻覺本身,其實他真正恐懼的是自己即將面臨的死亡。 .《奧爾拉》初次發表後,果然有人認為莫泊桑瘋了。否則,一個正常人怎麼能夠如此精細、真切地寫出一個人從憂

鬱、恐懼、幻覺到神經錯亂的發展過程。寫作《奧爾拉》時的莫泊桑,頭腦的確是清醒的,不過,病魔早已潛伏在他的身上,折磨著他,使他深刻感受病痛的煎熬和苦楚。1893年,43歲的莫泊桑終得解脫。 本書特色 本書介紹法國現代短篇小說之王莫泊桑的出身和發跡過程,敘述他在文學路上經歷的波折與成就,描寫他在生活中深刻而沉痛的體悟,紀念他與他生命中不可或缺的重要他人。以生動的敘事語言與嚴謹的生平考證為基礎,帶讀者領略莫泊桑的傳奇人生。

查理斯‧凱密利‧聖桑《六首音樂會練習曲,作品一一一》之樂曲分析

為了解決法國文學史 的問題,作者嚴為潔 這樣論述:

查理斯‧凱密利‧聖桑 (Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921) 一生宛若十九世紀法國音樂的縮影,其畢生致力推展法國音樂特色並涉足多面向之創作,因而成為法國史上第一位譜寫鋼琴協奏曲的作曲家亦獲得法國政府特頒勳章殊榮以茲感念。聖桑的音樂作品涵蓋管風琴曲、歌劇、室內樂以及練習曲等類型,著實為法國以及後世帶來影響。本論文以聖桑《六首音樂會練習曲,作品一一一》為研究主軸,共分為五章。第一章緒論闡述研究動機、方向以及釐清研究範圍;第二章筆者以聖桑之生平整理為四個時期,進而表述其成長及寫作歷程;第三章從十九世紀浪漫時期音樂風格來探究聖桑創作理念與手法,進而聚焦於聖桑

音樂會練習曲之分析;第四章針對聖桑《六首音樂會練習曲,作品一一一》的架構與內容,進行分析;第五章為本論文相關研究結論之總結。本論文研究如下:一、聖桑是偉大的旅行修行者,他藉由不停地巡迴演奏和長途旅行創作搭起自我與心靈對話、修復逝親之痛並紀錄下世界各地的不同,再帶回法國激發更多音樂和文化交流。二、音樂於法國革命時期成為傳播藝術的媒介,展現了法國青春熱情、慷慨自豪與真誠,在改革復辟、進化與箝制的搏鬥中更是貫穿一切並促使法國現代史邁入新篇章。三、此曲由六首附有標題的獨立小曲所組成,其樂曲內容雖保留浪漫時期作曲技法,但仍看出聖桑對巴洛克與古典形式上的推崇並同時將音樂建立於後期浪漫技巧之上。

法國文學史的網路口碑排行榜

-

#1.法國文學簡史- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

知識通4A7 法國文學簡史志一出版社【RENEWBOOKS綠鈕二手書店】<法國文學簡史>志一出版-鄭克魯【文史哲_綜合_IAO】法國文學簡史_鄭克魯_志一以及更多熱賣商品在 ... 於 www.ruten.com.tw -

#2.Category:法國文學史

This is the category for the Chinese book 法國文學史. 中文:法國文學史. Media in category "法國文學史". The following 18 files are in ... 於 commons.wikimedia.org -

#3.法国文学史16位作家16部代表作品 - 新浪

法国文学史 16位作家16部代表作品 ... 这部作品是雨果创作的巅峰作品,而且书中对19世纪的法国社会有详细的描写,对于想了解那段法国历史的小伙伴也 ... 於 k.sina.cn -

#4.法国文学史学习 - 知乎专栏

法国文学 通常都以标志法兰西王国建立的第一份罗曼语文献,即842年的《斯特拉斯堡誓词》作为起源的标志。也就是说,它最初的形态属于中世纪文学。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#5.《法国文学史》:自行游弋于文学海洋--世界文坛 - 中国作家网

2013年,京城几位教授法国文学的同行聚谈,刚刚出版的一部《法国文学史》很快成为热议话题。大家一致认可这是一本普通读者和学生们可以读进去的文学史 ... 於 www.chinawriter.com.cn -

#6.法国文学史- The University of Hong Kong - Ex Libris

北京: 外语教学与研究出版社 Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she 1989 Di 1 ban.;第1版. Apabi e-book. 法国文学史 Online access ... 於 julac-hku.primo.exlibrisgroup.com -

#7.法國文學史 - Taaze讀冊生活

法國文學史. 陳振堯著. N/A. 9789578871236. 於 www.taaze.tw -

#8.法國文學史 - 中文百科全書

根據論述法國文學史的慣例,本書還提到一些比利時籍和瑞士籍作家用法文創作的文學作品。此外,我們也介紹一些與文學有密切關係的史學、哲學、宗教等方面的重要著作。 限於 ... 於 www.newton.com.tw -

#9.第二專長名稱負責單位類別課程名稱課號學分數備註十八世紀 ...

十八世紀法國小說I /II. FR3075. FR3076. 3/3. 十九世紀法文文選. FR3090. 2. 法國文學史(17-18世紀). FR3084. 2. 法國文學史(19世紀). FR4073. 3. 法國文學史(20 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#10.Publications - 臺大出版中心- 國立臺灣大學

Selected Translations of Overseas Research on Taiwan Literature, Vol. 2 · 通過海外學者的傑出研究,我們看到歷經時代洗禮的臺灣文學,已累積多元的風貌,形成獨特的 ... 於 press.ntu.edu.tw -

#11.法國文學史 - 百科知識中文網

《法國文學史》是陳振堯主編,由外語教學與研究出版社出版的一本圖書。基本信息名稱:法國文學史作者:陳振堯價格:¥19.80元字數:386000 語種: ... 於 www.jendow.com.tw -

#12.20世纪法国文学史- 张泽乾- Google Books

Title, 20世纪法国文学史. Author, 张泽乾. Edition, 2. Publisher, 青岛出版社, 1998. ISBN, 7543617277, 9787543617278. Length, 337 pages. 於 books.google.com -

#13.法国文学史(全三册) - 中国图书网

本书特色. 《法国文学史》展示了法国文学从中世纪到二十世纪初期的发展历程,在对作家作品进行充分评介的基础上,论述了各时期、各流派文学的风貌与特征,并探究了其 ... 於 m.bookschina.com -

#14.法国文学史教程(Chinese Edition) eBook : 郑克鲁著: Kindle Store

Amazon.com: 法国文学史教程(Chinese Edition) eBook : 郑克鲁著: Kindle Store. ... 概述”部分分析历史文化背景、流派的形成和思想艺术特点,以展示文学发展的概貌。 於 www.amazon.com -

#15.「乾貨」三分鐘讀懂法國文學史,一千多年的文學發展及流派變革

法國文學史 稱18世紀為「光明世紀」,意思就是啟蒙運動的世紀。 啟蒙運動是思想運動。啟蒙運動的文學家多數以思想家的面目出現。對於他們來說,文學作品 ... 於 kknews.cc -

#16.法國文學史(上/下)

法國文學史 (上/下). 作者: 吳達元編著. ISBN:9570509031. 類別: 翻譯文學; 語言:中文; 出版日期:1966-06-01. 優惠價375元. 定價: 500 元. 數量:. 於 www.cptw.com.tw -

#17.二手書博民逛書店中法教育基金委員會叢書;《法國文學史 ...

二手書博民逛書店中法教育基金委員會叢書;《法國文學史》罕見(全兩冊) 民國35年初版一印Y22595 吳達元商務印書館出版1946. 作者:吳達元. 出版社:商務印書館. 於 m.tw.mall.yahoo.com -

#18.遇見法國文學——隨筆、導讀及文學研究"> - 文訊雜誌社

它不僅是華文世界最新近的出版,最大的不同是,它不是傳統的「編年史」方式呈現的文學史,亦非依文學流派收集的「作家列傳」,而是依「文學主題」為切入點的縱橫論述。 於 www.wenhsun.com.tw -

#19.樹德家商- 圖書館

書名:, 迷你法國文學史. 資料類型:, [電子書]. 作者:, 胡品清著. 版本:, 初版. 出版項:, 臺北市:桂冠, 2000[民89]. 稽核項:, 289面:圖,像;21公分. 於 lib.shute.kh.edu.tw -

#20.法国文学的辐射与吸纳

同时对拉伯雷小说创作中的怪诞风格与民间诙谐. 文化之关系的深入研究, 在欧洲的一些国家也较为活跃。19 世纪末的德国学者施涅冈斯撰写. 了《怪诞型讽刺文学史》(1894) , ... 於 library.ttcdw.com -

#21.法國文學史(2冊合售第七版) | 誠品線上

內容簡介吳達元教授在法國語言和文學的研究和教學上傾注了他畢生的心血,在研究、寫作、翻譯和教學等方面從來都是嚴謹、一絲不苟的。他對自己一貫嚴格要求,為人忠誠載。 於 www.eslite.com -

#22.文學史的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過26 則關於文學史的文章討論內容: J'yCroisJePeux 的法國文學史筆記1ère partie (Histoire de la li J'yCroisJePeux 的美國文學史筆記Part 1 (美史簡述~ ... 於 www.pixnet.net -

#23.胡品清- 法國文學史(上) - Hu Pinching

書名, 法國文學史(上). 作者, 荷內‧巴里巴. 譯者, 吳達元. 出版社, 臺灣商務印書館. ISBN, 957050904X. 頁數. 出版年份, 1999. 類別, 人文科學 ... 於 www.hupinching.tw -

#24.美第奇家族的藝術傳人法國王后瑪麗‧德‧美第奇

瑪麗王后這項計劃的目的是為了慶祝過去十年法國王室戲劇性且多半悲劇的家族史的結束。1610年,她的丈夫法國國王亨利四世在數十年的內戰勝利後被暗殺。瑪麗 ... 於 www.epochtimes.com -

#25.《20世纪法国文学史》 - 张泽乾周家树车槿山著- Meg Book Store

『簡體書』20世纪法国文学史. 書城自編碼: 2187855 分類:簡體書→大陸圖書→文學→文学理论 作者: 张泽乾周家树车槿山著 國際書號(ISBN): 9787543617278 於 103.6.6.68 -

#26.《法国文学史》 (来自热书发现系统)

《法国文学史》内容力求简明,条理力求清晰,以便读者能以较短的时间一窥全貌。法国文学源远流长,光辉灿烂,它不仅是法国人民宝贵文化遗产,也是人类文明的重要组成部 ... 於 hotbook.nbt.edu.cn -

#27.台灣文學獎創作獎贈獎多語並陳母語文學豐收 - Taiwan News

台語文學創作獎由文化部長史哲贈獎。評審委員方耀乾(左起)、新詩得主黃明峯、文化部長史哲、散文得主王永成、小說得主林連鍠、臺文館長林巾力、評. 於 www.taiwannews.com.tw -

#28.法国文学概论 - 新华思政

本课程以向法语专业一年级学生普及法国文学相关知识为目标,内容涵盖中世纪至当代作家的作品。通过作家、作品、流派三条线,带领学生熟悉法国文学史的发展历程,阐明 ... 於 xhsz.news.cn -

#29.法国现代文学经典| 1.1.第一章:传统与现代 - YouTube

这一批出生于二十世纪的作家,突破性地继承了法国小说传统,也用自己的方式完美地 ... 他们开启了 法国文学史 乃至思想史的一个重要时代,所谓萨特的时代。 於 www.youtube.com -

#30.法国文学_搜狗百科

法国人历来非常严肃的看待美学问题;一部法国文学史,便是学习文学发展脉络的最好教材。由于法语文学拥有悠久和丰富的历史,并在发展过程中对其他语言的文学产生了深远影响 ... 於 baike.sogou.com -

#31.法國文學史電子書 - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀Het T.Pauthier 的《法國文學史》。講述十九世紀以前的法國文學史。書末附譯者寫的《二十世紀之法國文學》。書名原文:Hi-stoire de la Littérature ... 於 www.kobo.com -

#32.文字传奇:十一堂法国现代经典文学课》新书分享会_袁筱 - 搜狐

他们开启了法国文学史乃至思想史的一个重要时代,所谓萨特的时代。正是在这个时代,文字显示出它最后炫目的力量,它在延续一种以性感对抗死感的法兰西 ... 於 www.sohu.com -

#33.天肯法語通- <法國文學史> 該寄送的都寄送了該來取的也可以來 ...

法國文學史 > 該寄送的都寄送了該來取的也可以來取了要說的是:還剩最後2本。 大家閱讀愉快法翻中<筆譯快譯通>線上錄播課程09/25上架第二部分愛翻譯想從事翻譯歡迎 ... 於 m.facebook.com -

#34.法国文学史(全3册)(修订本) - 王朝网络

内容简介《法国文学史》共三卷,体系严整,立论合理,史料丰富,论叙明晓,文笔清晰、是国内较为优秀的多卷本文学史专著,曾于一九九三年获第一届国家图书奖提名奖,此 ... 於 tc.wangchao.net.cn -

#35.商品外教社新编外国文学史丛书:法国文学史(第二版)

郑克鲁的《法国文学史(上下第2版)》对作家的艺术成就尤为重视:一位作家之所以取得成功,除了他的作品具有很高的思想价值以外,还因为他在艺术上取得了突破性的 ... 於 www.flebm.com -

#36.法國文學史 - 吳達元 (西洋文學) - Google Libros

法國文學史. Portada · 吳達元 (西洋文學). 臺灣商務印書館, 1994 - 740 páginas. 0 Opiniones. Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya ... 於 books.google.com.pa -

#37.郑克鲁一个人写了一部法国文学史 - 参考网

郑克鲁,1939年生,广东中山人,上海师范大学文学研究所所长、教授、博士生导师。 ... 我在写作《法国文学史》的时候,就曾经研读过该书。 於 m.fx361.com -

#38.狐狸的故事」法國音樂皮影戲8月27日起網路購票

「狐狸的故事」劇本靈感源自於法國十二世紀文學名著,精巧細膩的皮影偶則由法國藝術家Michelle Zahorska設計,由Catherine Larue 刻偶製作,詼諧逗趣的配樂 ... 於 www.nmns.edu.tw -

#39.法國文學史 - 淘寶

【新華正版】世界文學史張德明北大版北京大學出版社世界文學史研究教材歐洲古羅馬法國英國俄國古代現當代文學9787301298756. 熱賣促銷. 於 world.taobao.com -

#40.法国文学流派的变迁

直到1910年,批评家赫·居伊才. 在他的《十六世纪法国诗歌史》的第一章《修辞学派》中,首先提出. 了该派46 位成员的名单,但并未得到普遍的认同。根据后来评论. 界较为一致的 ... 於 219.138.172.78 -

#41.法國文學史 - 城邦讀書花園

本書以語言學的視角來闡釋法語和法國文學的誕生,也論述了法國語言和文學在歐洲史的地位,以及法語和其他語文的關係,本書具有以下特點: 一、全書架構以“主題”為 ... 於 www.cite.com.tw -

#42.20世紀法國文學是一個「無法綜述的時代文學」 - 壹讀

在袁筱一看來,他們開啟了法國文學史乃至思想史的一個重要時代,它延續了一種「以性感對抗死感」的法蘭西文學精神,建立了屬於現代的文字傳奇。 於 read01.com -

#43.法国文学史- 柳鸣九 - Google Books

本书展示了法国文学从中世纪到二十世纪初期的发展历程,在对作家作品进行充分评介的基础上,论述了各时期、各流派文学的风貌与特征,并探究了其社会、历史、民族的根由。 於 books.google.com -

#44.启蒙世纪的法国文学 - 中国现代文学馆

然而法国文学史称18世纪为“光明世纪”,意思就是启蒙的世纪。从资料中,我们了解到,“启蒙运动”一词见于某些欧洲语言,却不见于法语。法国的文献典籍中 ... 於 www.wxg.org.cn -

#45.法國文學史 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買法國文學史. 喺小說& 故事書度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#46.超越荒诞: 法国二十世纪文学史观(二十世纪初-抵抗文学) - 柳鸣九

本书对20世纪法国文学进行了重新评价,特别是对在我国文化界曾备受责难的现代派文学与存在主义文学,对20世纪西方文学进行系统的梳理与评析,为我国的法国20世纪文学的 ... 於 books.google.com -

#47.信鴿法國書店Librairie Le Pigeonnier - 信鴿活動Événements

本書不僅是華文世界最新近的出版,最大的不同是,它不是傳統的「編年史」方式呈現的文學史,亦非依文學流派收集的「作家列傳」,而是依「文學主題」為切入點的縱橫論述 ... 於 www.llp.com.tw -

#48.法国文学史: 自十八世纪至今日- 李璜 - Google Books

法国文学史 : 自十八世纪至今日. Front Cover. 李璜. 中华书局, 1923 - 290 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#49.法文三:法國文學史(一) TFFXB3A1050 2C

法文三:法國文學史(一) TFFXB3A1050 2C. 學年, 92. 學期, 2. 教師, 陳伯舟. 系所, 法文系. 課程名稱, 法國文學史(一). 開課系級, 法文三. 專業組別, 不分組. 於 teacher.tku.edu.tw -

#50.法国文学简介 - 法国研究中心

法国人历来非常严肃的看待美学问题;一部法国文学史,便是学习文学发展脉络的最好教材。由于法语文学拥有悠久和丰富的历史,并在发展过程中对其他语言的 ... 於 frc.gtcfla.edu.cn -

#51.法國文學史- 吳達元(西洋文學) - Google Books

法國文學史. Front Cover · 吳達元(西洋文學). 臺灣商務印書館, 1994 - 740 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#52.法国文学史教程oleh 郑克鲁著 - Google Play

本书对文学史上被列入一流的大作家,介绍了它们的生平与创作,并深入分析一两部代表作,其余作家介绍了他们的重要作品;在“概述”部分分析历史文化背景、流派的形成和 ... 於 play.google.com -

#53.杨柳| 诗画一体、言简义丰的“诗性审美”_江苏文艺网

早在上世纪二十年代,法国先锋派电影理论家A伯克莱、 L慕希纳克和J艾浦斯坦 ... 正是沿着五千年文明史,三千年文学史发展而来,可赞可叹,值得鼓励。 於 www.jswyw.com -

#54.法国文学史上册 - 国家图书馆

责任者:吴达元 主题:文学史;法国 出版者:商务印书馆 出版时间:民国35[1946] 类型:民国文献 版本:辽宁省图书馆2014年4月 载体形态:页数:293页 馆藏信息:点击 ... 於 read.nlc.cn -

#55.經典法國文學史翻譯工程--全國哲學社會科學工作辦公室--人民網

研究成果 · 問題學哲學是辯証唯物主義的最新形態——米歇爾•梅耶的問題學哲學思想探析 [2014-07-22 14:30] · 論塞澤爾的詩歌創作(上海師范大學李建英) [2014-07-22 14:29] ... 於 www.nopss.gov.cn -

#56.法國文學- 優惠推薦- 2023年8月| 蝦皮購物台灣

現貨速發 悲慘世界LesMiserables雨果經典文學名著英文原版法國歷史讀物. $449 - $1,050. 桃園市大園區. 「全新」法國文學解讀、文學史. $400. 【正版書籍】法國文學 ... 於 shopee.tw -

#57.法国文学史(全三册)

法国文学史 (全三册) 精装名家名著•郑克鲁文集•译作卷 ... 《法国文学史》从中世纪叙述到20世纪末,按我们中国人的思路和观点来编写,是一部写给中国人看、符合中国人 ... 於 www.cp.com.cn -

#58.法国文学史- 图书- 豆瓣

法国文学史 豆瓣评分:9.0 简介:《法国文学史》是由法兰西学术院院士格扎维埃?达尔科写给法国大学生、中学生的一本法国文学入门指南。本书从历史的角度出发,用轻松的 ... 於 m.douban.com -

#59.法國文學史- 三民網路書店

ISBN13, 9789867736192. 出版社, 天肯文化. 作者, 陳振堯. 裝訂, 平裝. 出版日, 2003/11/01. 定價, NT$ 550 元. 優惠價, NT$ 90 折495 元. 絕版無法訂購. 關鍵字, 法國 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#60.談法國文學中的浪漫主義- 法國風土人情 - RFI

而史達爾夫人則具有民主傾向。她的《論文學》和《論德國》致力於傳播浪漫主義理念,不遺餘力的抨擊法國的古典主義傳統。 法國浪漫 ... 於 www.rfi.fr -

#61.17世紀法國文學17th Century French Literature: 最新的百科全書

查爾斯·索雷爾的《法國漫畫史》講述了一位年輕紳士的陰謀和淫蕩交易的流浪漢故事。他的奢華作品《Le Berger》是一部受杜爾夫啟發的諷刺田園劇,其中(受《堂吉訶德》 ... 於 academic-accelerator.com -

#62.分類:法國文學史 - Wikiwand

分類:法國文學史. 维基媒体项目分类 / 維基百科,自由的 百科全書. flag 法國主題; Books-aj.svg_aj_ashton_01.svg 文學主題; P_history.svg ... 於 www.wikiwand.com -

#63.文學史-作品資料 - 台灣文學網

出版單位, 中國文化學院法國研究所. 出版時間, 1965/. 開本, 25. 頁數, 276. 叢書名, 華岡叢書.法國叢書. 備註, 法文. 其他版本, ﹝修訂二版﹞臺北,中國文化大學出版 ... 於 tln.nmtl.gov.tw -

#64.台灣雲端書庫@高雄

文學. 文學小說; 大眾文學; 中國文學; 世界文學; 文學史; 現代文學; 經典文學 ... 台灣; 中國/港澳; 日本; 韓國; 東南亞; 亞洲; 歐洲; 法國; 美洲; 旅遊文學; 其他. 於 lib.ebookservice.tw -

#65.附錄一 - 政治大學

法文作品譯著有《菊子夫人》(1928)、. 《洗澡》(1929),《法國現代小說選》(1931)、著有《法國文學史》(1928)、《法國. 文學的故事》。 徐訏(1908-1980). 1931 年,畢業於 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#66.《法国文学史与文学作品选读》 - 1092.0新台幣- 杨光正

內容簡介:. 《法国文学史与文学作品选读》介绍从中世纪到20世纪的法国文学史,与史相呼应具有代表性的文学作品并进行评析,简介近现代文学批评流派且附有短文。 於 megbook.com.tw -

#67.黑色羅曼史9 節成蝶 - LDG

羅曼·羅蘭(Romain Rolland,1866年1月29日~1944年12月30日),1866年1月29日生於法國克拉姆西,思想家,文學家,批判現實主義作家,音樂評論家,社會活動家,1915年 ... 於 serriedness5ul.ldg.co.uk -

#68.法语语言文学硕士生课程设置.docx - 研究生院

C, 法语文学导论, 刘成富, 2, 学科核心课程, 本课程的主要内容为:1),法国文学史导论;2),法国主要文学流派的创作倾向;3),名家名作介绍;4),法国海外文学 ... 於 grawww.nju.edu.cn -

#69.法国文学史教程 - Google 圖書結果

图书在版编目( CIP )数据法国文学史教程/郑克鲁著.-北京:北京大学出版社, 2008.1 (博雅大学堂·文学) ISBN 978-7-301-12144-3 1.法. 1.郑.. 1.文学史-法国-高等学校- ... 於 books.google.com.tw -

#70.法國東部度假別墅火災11死馬克宏悼:悲劇| 國際焦點 - 聯合報

當地距史特拉斯堡(Strasbourg)南方約70公里。 總理柏納(Elisabeth Borne)視查火災現場時,一名消防隊員向她 ... 於 udn.com -

#71.马塔斯重磅杰作!一部“文学炎症”患者的心灵逃亡史】恩里克·比拉

《2666》作者波拉尼奥挚友、诺贝尔文学奖热门作家比拉-马塔斯重磅杰作! ... 马塔斯摘得包括西班牙埃拉尔德长篇小说奖(2002)、西班牙文学批评奖(2002)、法国美第奇外国 ... 於 yabook.org -

#72.法国文学史- 柳鸣九 - Google Books

法国文学史, Volume 2. Front Cover. 柳鸣九. 人民文学出版社, 2007 - French literature · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes ... 於 books.google.com -

#73.核能復工、風電高產法國重回歐洲電力出口龍頭| 國際| 中央社CNA

2022年法國核能反應爐過半數緊急關閉維修,40年來首次需要進口電力。如今反應爐紛紛復工,加上再生能源全速運轉,使法國重新奪回歐洲最大電力出口國寶 ... 於 www.cna.com.tw -

#74.法国文学史的建立——从圣伯夫到朗松 - 国际文艺网

然而,把文学作品的沿革当作历史加以研究却是非常晚近的事,从19世纪末到20世纪初,法国的文学史作为一门学科在大学建立并得到学术的承认,成为大学文科 ... 於 guojishigexiehui.com -

#75.法國文學史 - 博客來

《法國文學史》是由法蘭西學術院院士格紮維埃?達爾科寫給法國大學生、中學生的一本法國文學入門指南。本書從歷史的角度出發,用輕鬆的筆調勾勒出了法國自中世紀至今的 ... 於 www.books.com.tw -

#76.「法國文學與文化學分學程」必選修科目表

選. E902. 法國史地導論. 2. 選. F047. 語言與文化專題. 2. 選. E903. 法國現代文學與閱讀. 4. 選. C735. 法國戲劇與劇場實務. 2. 選. E905. 20 世紀戲劇文本研讀. 於 french.pccu.edu.tw -

#77.法國文學簡史(法文本)(二版) - 南天書局

本書以淺近之法文綜論深邃繁複之法國文學,自法國文字之起源至二十世紀法國文學思潮之主流,皆以深入淺出之筆法敘述,包括歷代法國文壇之風貌及各學派之演變、歷代名家 ... 於 www.smcbook.com.tw -

#78.于娓娓道来中阐释古典文学之美——评“大学者小文章”丛书

总览该套丛书,这是一套生动活泼的中国文学史。 ... 文选〉》,推荐、介绍了著名学者范希衡先生,以及他翻译的法国著名文艺理论家圣勃夫的批评文集。 於 www.dangjian.cn -

#79.20小时入门法国文学史_沙龙 - 搜狐

法国人历来非常严肃的看待美学问题;一部法国文学史,便是学习文学发展脉络的最好教材。 我们全新推出的《法国文学史》是由法兰西学术院院士格扎维埃·达尔 ... 於 www.sohu.com -

#80.插图本法国文学史 - Google 圖書結果

法国文学 的丰富发展,与法国完善的文学机制密不可分。从最早成立法兰西学士院,为法语提供最精准的规范开始,法国的各种文化政策无不致力于推动文学创作。 於 books.google.com.tw -

#81.法國文學史的價格推薦- 飛比2023年06月即時比價

法國文學史 價格推薦共122筆。另有法國文學名著、法國文化、法國文創。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#82.迷你法國文學史| 胡品清著| 桂冠 - HyRead ebook 電子書店

本書分上下兩編:文學史的演變和作品欣賞,這是一冊喜愛法國、想認識法國文學的必備好書。胡品清教授長期從事法與教學、譯述與文藝寫作,繼1965年法文版《法國文學簡 ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#83.REVUE D HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE《法国文学 ...

Revue d'Histoire littéraire de la France《法国文学史杂志》(季刊). 於 eshukan.com -

#84.法語文學- 維基百科,自由的百科全書

法蘭西民族崛起於中世紀,法國文學也是從中世紀開始發端,最早的文學記載是西元842年的《史特拉斯堡誓詞》和十世紀的《聖女歐拉利之歌》,但這兩份文獻因為語言艱深與未成 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.法国文学史- 林易 - Google Books

本书从法国历史,政治,经济,宗教,哲学,文化,思想,艺术的研究和探索中,揭示法国文学产生,发展及各阶段的特征,介绍有影响的文学流派及其代表性的作家和作品,探讨其地位和 ... 於 books.google.com -

#86.既是「物」的故事,也是人的歷史:新企劃《格物誌》在談什麼?

為什麼只有法國香檳–亞登(Champagne- Ardenne)大省地區生產的香檳酒 ... 他曾隨興地留下了一首打油詩,可能不那麼上得了文學史檯面──《豬肉頌》。 於 storystudio.tw -

#87.高雄市政府全球資訊網

... 兒童發展篩檢月; 萬曆萬象; 集盒‧KUBIC; 遇見初LOVE; 勞工愛健康; 祈聰賜慧金榜題名; 青年文學獎; 祈福金包粽 ... 法國巴黎《永恆聖母院》海外巡迴首站就在高雄! 於 www.kcg.gov.tw -

#88.法國文學史筆記1ère partie (Histoire de la littérature française)

此乃法國文學史的第1 部分,內容涵蓋簡史、中世紀文學~啟蒙時代文學(部分筆記內容含法文/英文等原文內容,佐以閱讀與參照來源) 法國文學簡史→ 5~15 ... 於 stevenguan.pixnet.net -

#89.法国文学史的建立——从圣伯夫到朗松

然而,把文学作品的沿革当作历史加以研究却是非常晚近的事,从19世纪末到20世纪初,法国的文学史作为一门学科在大学建立并得到学术的承认,成为大学文科 ... 於 cll.newdu.com -

#90.这本有趣的书讲述《洛丽塔》背后的29个故事 - 新花城

1954年,《洛丽塔》被美国五大出版商拒绝,于是纳博科夫只得在法国 ... 关于《洛丽塔重生》这本书,2021年3月21日编者奎格利在“文学史播客”的采访中 ... 於 huacheng.gz-cmc.com -

#91.迷你法國文學史 - 金石堂

迷你法國文學史| 作者: 胡品清| 桂冠圖書2000/07/01出版| 類別: 文學> 文學總論/研究> 文學史| ISBN: 9789577302502 | 語言: 中文繁體. 於 www.kingstone.com.tw -

#92.从0开始的法国文学史|17世纪概述

... 开始的 法国文学史 |十六世纪概述,从0开始的 法国文学史 |中世纪,我们来了!,奥赛博物馆:我与卢浮宫在巴黎一起当博物馆,法兰西文学奖项盘点, ... 於 www.bilibili.com -

#93.中法携手演绎世界经典 - 四川频道- 人民网

中法联合制作的中文版话剧《悲惨世界》,将于2024年1月26日至28日在北京保利剧院首演,迎接中法建交60周年的重要时刻。作为法国文学巨匠雨果的经典 ... 於 sc.people.com.cn -

#94.法國文學史 - 臺灣華文電子書庫

法國文學史. 吳達元撰. 商務. pdf loading gif PDF讀取中,請稍候. Thumbnails Document Outline Attachments Layers. Current Outline Item. Previous. 於 taiwanebook.ncl.edu.tw -

#95.法国文学史教程

《法国文学史教程》是2008年北京大学出版社出版的图书,作者是郑克鲁。 於 www.baike.com -

#96.周末文学| 法•迪奥姆【塞内加尔•法国】:面孔,凝聚了基因与 ...

【书摘】周末文学| 法•迪奥姆【塞内加尔•法国】:面孔,凝聚了基因与文化,犹如一个代表种族和民族属性的牌照…… 作者:社科期刊网. 於 xianxiao.ssap.com.cn -

#97.文學法國史- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

文學法國史價格推薦共279筆商品。還有新日本文學史、中國文學發展史劉大杰、文學與人生文學心靈的生命地圖、中國文學史上冊、袁行霈中國文學史。 於 www.lbj.tw -

#98.于娓娓道来中阐释古典文学之美 - 人民论坛

总览该套丛书,这是一套生动活泼的中国文学史。 ... 文选〉》,推荐、介绍了著名学者范希衡先生,以及他翻译的法国著名文艺理论家圣勃夫的批评文集。 於 www.rmlt.com.cn