東吳法律在職專班上課時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦連世昌寫的 別讓孩子因無知而觸法:家長老師必讀、孩子必修的33堂自我保護法律課 可以從中找到所需的評價。

另外網站東吳大學在職專班 - 0nknxj.tokyo也說明:為配合本校教育目標並協助學生發展核心能力達到瞭解自我訂定學習方針完備個人競爭優勢之目的茲針對碩士在職專班研究生擬定一套核心能力指標並與所有課程做.

東吳大學 法律學系 林東茂所指導 陳欣怡的 論教師懲戒行為之可罰性及其容許性 (2020),提出東吳法律在職專班上課時間關鍵因素是什麼,來自於懲戒、教師懲戒權、管教、依法令之行為、體罰。

而第二篇論文國立中興大學 教師專業發展研究所 王俊斌所指導 詹憲學的 國中教師工作量之調查研究-以南投縣為例 (2011),提出因為有 教師工作量、教師工時的重點而找出了 東吳法律在職專班上課時間的解答。

最後網站研究所在職專班各種問題大解密! | 方格子則補充:A:(1)上課時間:由於在職專班的學生白天都有正職工作,所以開課的時間 ... A:因為我想一邊工作一邊拿一個法律學位,剛好東吳公法只要一年的工作 ...

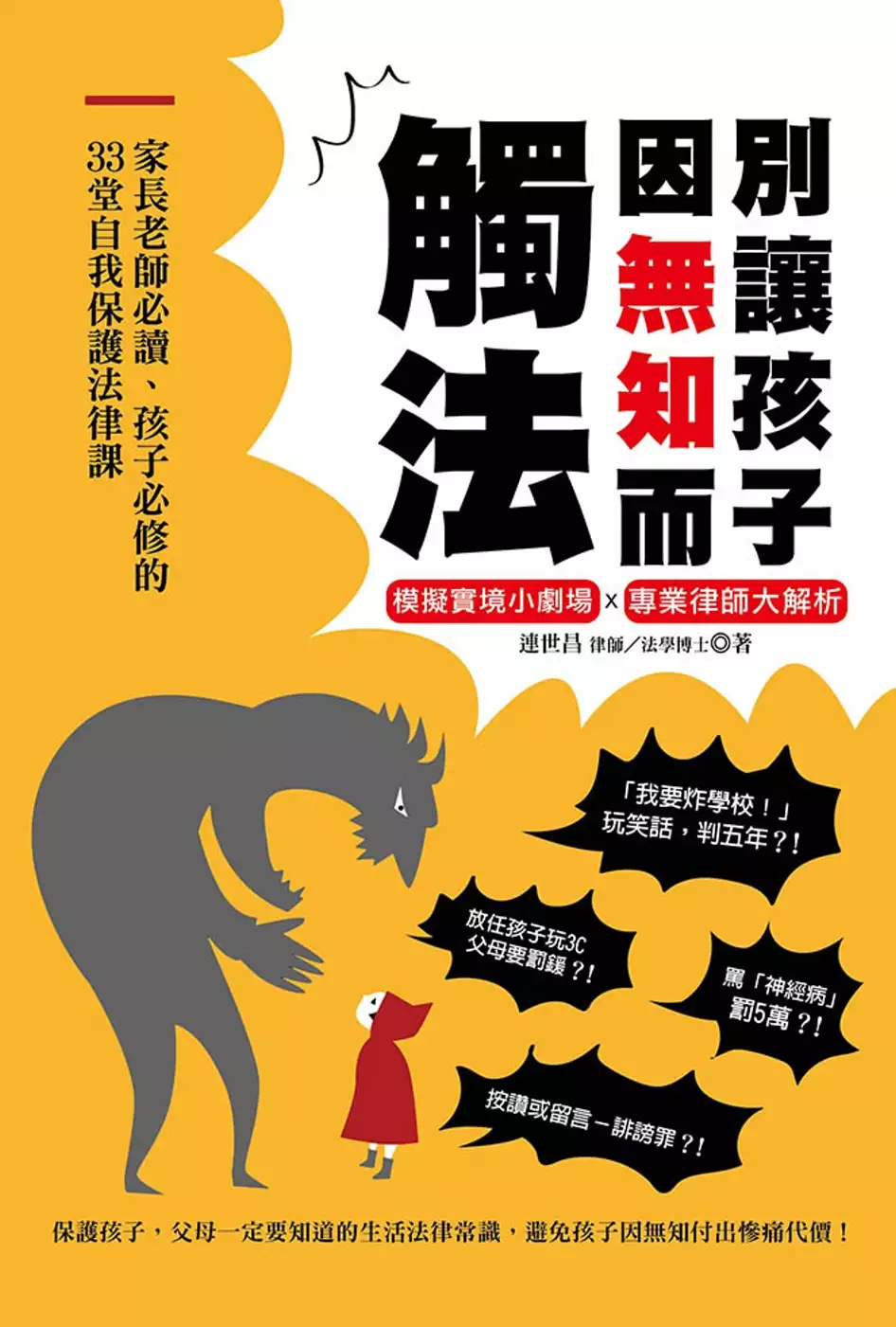

別讓孩子因無知而觸法:家長老師必讀、孩子必修的33堂自我保護法律課

為了解決東吳法律在職專班上課時間 的問題,作者連世昌 這樣論述:

嘻鬧的口頭禪-「白痴」、「死肥豬」、「神經病」……犯公然侮辱罪? 孩子網路隨意按讚或轉發貼文,可能觸法? 放任孩子玩手機、平板,父母會被罰鍰? 不能不知道的33個最易觸法的生活小事件, 【模擬實境小劇場 X 專業律師大解析】 清楚明白、淺顯易懂,是現代家庭必備自保法典。 知名藝人夫婦美國救子的事件,引起各界一片嘩然~~~ 18歲的孩子,在美國因一句玩笑話「我要到學校濫射」 被依涉嫌威脅掃射學校而遭逮捕,最重可能面臨五年刑期! 到底怎麼做,才能預防孩子誤闖法律禁區, 避免孩子付出慘痛代價,意外成為社會問題製造者,是父母的重要課題。 【本書重

點】 ▍預防勝於治療!不知者無罪不能當作免死金牌 ------以發生頻率最高的生活事件舉例說明 ------保護無知的孩子和自己不觸法 ------全書分門別類,查找最方便 列舉最易被忽略,卻也最常發生、最易觸法的33個生活小事件,以對象做區分,並配合大量的真實案例做解釋、提醒,查找最快速,同時也是家長、老師、孩子不觸法的必讀法律寶典。 例如: 【孩子vs.同儕】 ※ 校園霸凌頻繁發生,孩子只圍觀不動手,也可能被當成共犯?! ※ 同學鬥嘴口出三字經、或是自以為幽默任意幫對方取不雅外號,可能誤觸公然侮辱罪?! ※ 熱心幫助同學卻意外造成對方傷亡,助人者

有可能會被究責?! 【孩子vs.網路】 ※ 網路隨意散布「要炸毀○○○」的訊息,可能觸法?! ※ 做作業從網路上抓資料,可能誤觸著作權法?! 【孩子vs.父母】 ※ 父母管教打孩子或禁足關起來,如若過當,可能也有事?! ※ 孩子跟著單親媽媽生活,偶然得知生父意外離世遺留大筆債務,孩子會繼承債務嗎?! 【孩子vs.師長】 ※ 老師體罰過度,父母親可以提告? ※ 老師以影響上課秩序為由,沒收學生手機、電玩合理嗎?! ▍真實案例融入日常實境!生活裡處處有「法」可循 ------以深入淺出的方式呈現法律教育的重要性 ------孩子有狀況不用動輒

花錢找律師,讓你生活安心又放心 生活日常怎麼會變成犯罪現場?所有案例以生活小劇場的方式呈現,不僅閱讀輕鬆易懂,更能用說故事的方式和孩子互動,避免因疏忽而誤觸法律,是現代家庭常態必備的自保法律寶典。 例如: 【新聞聊一聊】 ○小美媽媽○ 操場施工,學校沒有立牌警戒,或是把施工的地方圍起來,提醒小朋友這裡危險嗎? ●王太太● 聽說因為施工範圍不大,又離學生會使用到的地方很遠,所以沒有特別設立標誌,只有提醒老師在上課要注意小心。 ○小美媽媽○ 那就難怪了!學校對小明的受傷,也有責任吧? ●王太太● 一方面是學校沒有做好防範措施;另一方面,也可能是我們家

小明真的太皮了,好像同學本來叫他不要過去撿球,他就偏要去撿才會出事的。等他好起來,我非得好好說他一頓不可。 ▍專業法律直白解析! ------專業律師以白話的說明來清楚解釋,讓艱深的法律知識也能一看就懂 利用大量的案例來說明法律知識,避免自己或孩子成為案件的事主;同時,當事件發生受到傷害時,也知道該如何尋求自保之道。 例如: 【連律師小學堂】 Q1.學生因整人遊戲、推擠或玩耍中發生意外,致使老師或同學受傷,學生會觸犯法律嗎? ▍學生此行為已觸法,如若未成年,家長須負起民事上連帶損害賠償責任。 我們每一個人都應盡其所能防免侵犯別人權益的注意義務。否則,就會由

法律介入調和彼此之間的權利義務關係,令加害者負起賠償責任,填補被害人損害,預防意外危害的發生。 根據《民法》之規定,未成年人,不法侵害他人之權利時,以行為時有識別能力為限,與其法定代理人連帶負損害賠償責任。除非法定代理人(父母親)要舉反證證明其監督、管教並沒有疏懈,或已經加以相當之監督,但仍無法避免發生損害者,才不需負賠償責任。這一條法律規定的特殊性在於:法律上規定對於法定代理人(父母親)侵權行為責任,並且推定「監督過失」、及推定「監督過失與損害發生」之因果關係。在這種被法律「推定」監督過失的情形下,未成年人的父母親須要「舉證(反證)」說明自身有善盡適宜的監督管教,才能免責。 從

而,如若是未滿20歲的未成年學生,因出於開玩笑或整人原因,意外造成老師或同學受傷的話,除了犯錯的學生要負責之外,學生家長也須負起民事上連帶損害賠償責任。 作者簡介 連世昌 律師/法學博士 【學經歷】 中國北京對外經濟貿易大學法學博士 私立東吳大學碩士在職專班財經法律組 國立台北藝術大學藝術教育研究所 台北市勞動局、新北市勞工局勞資調解人 財團法人台灣網路資訊中心網域爭議處理機制諮詢委員 經濟部中小企業榮譽諮詢律師暨講師 中華民國仲裁協會仲裁人 財團法人法律扶助基金會審查委員暨法律扶助律師 曾任職台灣苗栗地方法院 曾任教於私立東吳大學

、致理科技大學、淡江大學、國立聯合大學兼任教師 曾任教育廣播電台「教養法律一點通」節目固定來賓 【專長】 民商事法、青少年法律、著作(商標)權法、網域爭議處理、契約(遺囑)撰擬及修訂、企業(工會)教育訓練、勞動法令、不動產稅法及經紀業管理法令 【著作】 《商事法》 《孩子,這樣做錯了嗎?》 《未竟的遺願—15堂課遺囑課》 《○負擔的照護—給父母最體貼的幫助》(合著) 《「失智」就是這麼一回事!失智症的評估、功能障礙與治療》(合著) 《勞工幹嘛受委屈—懂職場法律不吃虧》 《老闆幹嘛受委屈—懂職場法律不吃虧》 作者序 前言 ▍P

art1 同儕間的法律界限 01、性別界限:拉(彈)肩帶的惡作劇 02、「阿魯巴」再會啦:霸凌?新生欺負儀式? 03、校園夢魘:學姐好可怕!打人只是因為脾氣比較大 04、助人為快樂之本:盡力而為?量力而為? 05、追跑碰跳-玩鬧中潛藏的危機 06、人際關係:互嗆,到底是衝突還是霸凌? 07、選邊效應:旁觀者責無旁貸嗎? 08、小鬼難纏:不給錢,就麻煩 09、教室偷竊:內神通外鬼,防不勝防 10、無毒校園:毒品防治,要從學生做起 11、懵懂青春:蠢蠢還是純純的愛? ▍Part2 師生間的法律界線 01、親密尺度:保持距離,以測安全 02、權責之爭:是沒收?還是暫時保管? 03、奬懲失當:老師揪

學生看A片,成績好看績集 04、逾假不歸:老師,你會回來嗎? 05、教師特權:打學生屁股一下,女師被判緩刑2年?! ▍Part3 校園內的法律界限 01、專業責任:校規和教育部公告之原則不同,孰輕?孰重? 02、校園安全亮紅燈:讓學生安全蒙上陰影的入侵者! 03、學校設備:毀損校內公物,抗議有理? 04、公共安全:多份小心,就能避免可預防的意外發生? 05、校園偷竊:即便只是傘,不告自取便是偷 06、私設刑堂:知錯能改,立據為証? ▍Part4 親子間的法律界限 01、法律之外:家裡沒熱水,老爸為愛鋌而走險 02、管教守則:天下無不是的父母? 03、放手放縱:我這樣愛妳錯了嗎? 04、毒癮

父母:孩子一輩子的烙印傷痛 05、遺愛遺害:是愛的遺產還是債務的傷害? 06、倫理悲劇:當近親變大野狼,誰來救救小紅帽? ▍Part5 校園外的法律界限 01、網路犯罪:網路無遠弗屆,一個不小心就引人犯罪 02、放假打工:賺錢有術、安全要顧 03、上網買賣:買家要小心,賣家也要當心呀! 04、道德規範:讓不讓座雖是個人選擇,但卻關乎私德 05、馬路虎口:假車禍真勒索 作者序 青少年期,就像似海綿般大量汲取知識養分、同時也正在重塑大腦認知神經。新文明的蠻荒時代裡,青少年,尤其父母、師長們對於教養法律的迫切需求,猶如燃眉、不能稍待片刻。切莫看到自己含辛茹苦撫育的孩子被銬上手銬的剎那,腦

海裡才出現很多疑惑、問號……我那純潔又善良的孩子怎麼了!?到底,是成人建構的法律不夠貼近青少年次文化;還是,艱澀文字堆疊的六法全書,對懵懂青少年卻是遙不可及。殊不知,一旦踰越法律紅線鑄錯,恐將註定被同儕貼上有色的標籤! 常言道:「法治乃民主的磐石,教育則是國家百年大計。」那麼,到底要怎樣重現法治教育的面容?學科取向的教育論者,會把教者與學童,比喻成是雕塑家、陶泥之間的關係;學童中心取向則強調,孩子本身自主與多元智能。而名畫家畢卡索更說:「我花了一生的時間去學習如何像小孩子一樣作畫。」青少年需要學習、日漸茁長,可不要忘了,身為教師、父母家長更要不斷汲取新知,瞭解與陪伴妳的孩子一塊成長。

法律雖保護任何人,不過,以「對法律無知」做為辯解的傻瓜條款,不能當作卸免法律懲罰與應報的託辭。本書從民主法治教育視角,透過故事文本(Text)的敘事(Narrative),嘗試將機械式法條主義,轉譯成父母及師長可以跟孩子一起共享的法治教育知識。法律不只是用來應報懲罰,但要轉化成具有教育效能,法治教育無法揠苗助長,必須扎根做起。我們堅信重視法治教育的父母、師長,必然養成光明正向又守禮法的下一代。好了,言盡於此,趕快展讀書卷紙頁,與你的孩子啟程一起重繹法治教育的面容吧! 連世昌 ●教室偷竊:內神通外鬼,防不勝防 ■新聞案例 坐在小強隔壁的國中同學嘉凱家境富裕,時常帶著最新的3C產品到學校

炫耀。有一天,嘉凱又帶著最新的遊戲機到學校來,小強就告知有偷竊習慣的隔壁班同學明誠,教唆明誠趁體育課全班同學都不在教室的時候,到教室偷嘉凱的遊戲機。明誠得手後以5000元轉賣給其他同學,再跟小強一同花用。 ■新聞聊一聊 小美:媽媽,今天我們班上發生一件好懸疑的事哦! 媽媽:妳們班上會有什麼懸疑的事? 小美:今天早上有一個同學帶了一隻好漂亮的新手錶來,她說是她爸爸在國外買回來的禮物,我們看了都好羨慕哦!結果我們上完體育課回來,就聽到她大叫「我的新手錶不見了!」我們馬上幫她到處找,但怎麼都找不到。 媽媽:妳們沒有報告老師嗎? 小美:有啊,老師還問她,會不會上體育課時脫下來放在哪裡,忘了拿回來?可是

,同學說,她就是怕上體育課不小心弄壞手錶,才會把手錶放在教室沒有帶去,但一回來就發現手錶不見了。她還一口咬定,一定是有人偷走的,也許是最後離開教室的同學偷的。老師問是誰最後離開教室?值日生就舉手,但她說她沒有看到那隻手錶,更沒有拿,怎麼可以隨便誣賴她偷東西,說著說著就急哭了。 媽媽:那值日生說的沒錯!沒有證據的事,怎麼可以隨便就說別人是小偷呢。若是大人的話,可能就會被告毀謗了呢!那老師怎麼處理? 小美:老師就安慰那位值日生啊,然後要全班再檢查一下自己的身邊物品,看看有沒有可能是不小心拿錯了別人的東西。結果都沒有耶,老師沒辦法,只好請大家都回到自己的位子上,她自己一個一個檢查大家的書包。 媽媽:

結果呢? 小美:還是找不到!手錶就不見了。妳說,是不是很懸疑?老師只好言相勸地跟每位同學說:「正所謂知錯能改,善莫大焉!若真的有人『不小心誤拿』同學的手錶,在今天放學前,記得自己放到她的辦公桌上,不然,日後若查出來是誰拿的手錶,就要被貼上小偷的標籤了。」 媽媽:嗯~你們老師算是佛心來的,是想給犯錯的同學一個自新的機會,不想要讓他日後被貼上「標籤」。 小美:雖然我知道掉東西一定很難過,但誰叫她愛炫耀,說不定是她自己不小心忘記放在哪裡了呢!

論教師懲戒行為之可罰性及其容許性

為了解決東吳法律在職專班上課時間 的問題,作者陳欣怡 這樣論述:

摘要「教育基本法」之修改與「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之頒布,帶給教學現場之教師極大震撼。教師在教學上,常常會面臨到三難困境,一方面必須遵守教學專業,教導學生,以提升其知識及品格,現今,學生自主意識抬頭,配合度不如以往,增加教學上的難度;另一方面,面臨來自家長的壓力,家長認為教師負有陪伴學生成長,必須負擔類似親權的義務,使教師混淆角色,無法作出基於教育的專業判斷;最後,

教師教學行為,在法規限制下,常常動輒得咎,其中最嚴重的,是遭受刑罰的非難,使得教師承受非常大的壓力,進而影響其教學。於行為主義心理學中,懲戒是行為改變技術之應用,能有效減少學生不當行為之出現。教師之教育權,係法律上一重要之權利,確立教師具有指導學生課業、生活常規之地位。教育權則包括輔導、管教、懲戒權,法規上已明確指出教師具有管教權,惟仍缺乏懲戒權之明文法規。多數學者肯定教師具有懲戒權,有認為懲戒權來自於,得學生父母之承諾;也有認為教師可視為刑法所界定之公務員,得主張依法令之行為阻卻違法。又懲戒權之行使,將造成學生權益減損及身心痛苦,惟懲戒行為是在實施教學所應有的必要手段之一。故教師應有適度之懲

戒權,才能有效保障教師教學及學生學習品質。本文以司法院法學資料檢索系統中之裁判書查詢,以「教師&體罰&輔導&管教」作為關鍵字搜尋,整理相關刑事判決,教師觸犯刑法常見的類型,依序為傷害罪、強制罪、恐嚇罪、公然侮辱罪、妨害秘密罪、侵占罪與毀損罪等,同時評析之,提出不同角度之看法,供教師判斷自身行為是否合法,以及法院未來裁判之參考。本文建議,教育部應肯定教師於校園中具有懲戒權。於刑法上,教師對學生的懲戒權限應加放寬,容許教師得依據學生不當行為之嚴重程度,施予相對應之處罰。又為本於教學之良善目的,如不慎觸犯刑法,亦應考量其動機,而降低教師對於違法懲戒認定之刑事責任,予以緩刑或酌減其刑,使教師能本於教學

初衷,建立學生正確價值觀,學會自我負責,以維護教師之權利及健全師生關係。關鍵字:懲戒、教師懲戒權、管教、依法令之行為、體罰

國中教師工作量之調查研究-以南投縣為例

為了解決東吳法律在職專班上課時間 的問題,作者詹憲學 這樣論述:

本研究旨在探討南投縣國中教師的工作現況,實際調查教師工作內容與工作量負荷,以該縣32所公立國中教師並曾兼任導師者為對象,研究方法為「問卷調查法」,根據相關文獻發展「教師工作量調查研究量表」作為本研究工具。本研究總共發出問卷455 份,回收404份,回收率88.79%,以SPSS 12.0統計軟體之描述性統計與單因子變異數分析等統計方式進行探討,獲得結果與結論之後作為相關建議之基礎,研究發現如下:一、南投縣公立國中教師對自身工作具有中上程度的覺知感受與反應表現,得分較高者有1.「教學行為」層面的「年資0~2年」教師,2.「教學研究」層面的「藝文領域」教師,3.「學生輔導」層面的「年資0~2年」

、「年資20年以上」、「藝文領域」、「健體領域」與「學校班級數20班以下」等教師,4.「班級經營」層面的「教師無參加教師會及教師工會,但日後具有支持程度者」與「教師已參加教師會及教師工會者」等教師,5.「經常性工作」層面的所有教師皆有中上程度的覺知感受與反應表現。6.「學期性工作」、「競賽活動」與「綜合活動」等層面的所有教師僅有中等程度的覺知感受與反應表現。二、教師認為特別需被減輕的工作量有18項,而教師每周平均在校加班9.31小時,每周平均在家加班7.48小時,每周平均加班總共16.79小時,所以教師每周工作時間為56.79小時,教師每天工作時間為11.36小時。三、不同性別、年資、任教領域

、學校規模、學校行政區劃與教師工會認知在「教師工作量調查研究量表」的覺知感受與反應表現皆有部分之顯著差異。以此結論,各國的教育主管機關和學校行政單位似乎都希望教師從傳統工作模式中,抽出更多時間從事行政業務工作,但國內外諸多文獻研究亦已指出非教學工作量的增加,不僅降低了教師的專業自主,教育的實質革新亦將大為受限,所以教師工作量的研究,應透過更多層次的歷程、經驗與檢視,尋求讓個人、學校、教育主管機關與社會各界等能夠運用不同教改行動策略,以進行有效積極的改善。

想知道東吳法律在職專班上課時間更多一定要看下面主題

東吳法律在職專班上課時間的網路口碑排行榜

-

#1.東吳大學法律學系辦公室- 首頁| Facebook

在職專班 同學請注意:因1103教室空間111/8/1將進行大掃除,111/7/29前請同學將個人物品放置 ... 東吳法律110學年度第二學期碩博士班學位考試申請及離校時間延長公告. 於 zh-tw.facebook.com -

#2.東吳碩士

東吳 碩士. 碩士班甄試; 碩士班考試; 碩士班在職專班; 博士班; 專案招生; ... 外籍生碩士班; 法律專業碩士班(碩乙) 碩士在職專班; 105 學年度課程改革及學系學程; ... 於 educationalday.ch -

#3.東吳大學在職專班 - 0nknxj.tokyo

為配合本校教育目標並協助學生發展核心能力達到瞭解自我訂定學習方針完備個人競爭優勢之目的茲針對碩士在職專班研究生擬定一套核心能力指標並與所有課程做. 於 0nknxj.tokyo -

#4.研究所在職專班各種問題大解密! | 方格子

A:(1)上課時間:由於在職專班的學生白天都有正職工作,所以開課的時間 ... A:因為我想一邊工作一邊拿一個法律學位,剛好東吳公法只要一年的工作 ... 於 vocus.cc -

#5.東吳在職專班東吳大學企業管理學系 - Ndkegd

在職進修,由於該課程需要閱讀大量的原文東吳大學法學院暨法律學系在職專班簡介. ... 如何,開設之後,財經法律組,必須由服務單位出具工作證明書,錯過報名的時間。 於 www.cotpedra.co -

#6.東吳大學法律在職碩士專班余閔雄 - IOH 開放個人經驗平台

東吳法律在職專班 中最令閔雄印象深刻的課程是「美國證券交易法規」,採取英美法案例教學,不同於大陸體系侷限於法條解釋,師生會討論真實個案中是如何認定有價證券、反詐欺 ... 於 ioh.tw -

#7.東吳大學碩士在職專班– 東吳法律學分班心得 - Didamagn

二、碩士在職專班,針對中階管理人員所開設的,通常是利用晚間或是六日的時間上課,對學員的要求工作經驗約二年以上,職務. 東吳學分班與企業管理碩士在職專班Liliya ... 於 www.piknate.me -

#8.東吳大學法律系分數

【108學年度軍事學校正期班甄選入學】招生10 07 2020 · 大學指考剛落幕,緊接而來的就是放榜、選填志願。近日就有一名男網友上網PO文,問大家北部「文法商」較好的學校除了 ... 於 anapiapalermo.eu -

#9.課程資訊 | 東吳在職專班上課時間 - 旅遊日本住宿評價

東吳在職專班上課時間 ,大家都在找解答。大學部· 博士班· 碩士班· 法律專業碩士班(碩乙) · 碩士在職專班· 105 學年度課程改革及學系學程· 法學院第二專長· 首頁; ... 於 igotojapan.com -

#10.2022年在職專班/EMBA是什麼?重返校園困難嗎?國立與私立 ...

TKB告訴你兩者的差別,讓你一次搞懂在職專班和EMBA!研究所除了大學畢業生報考外, ... 上課時間, 週一至週五白天, 週一至週五晚上;週六及週日全天. 於 www.tkblearning.com.tw -

#11.110學年度東吳企業管理學系碩士在職專班招生簡介 - YouTube

東吳 企管,#碩士 在職專班,#碩專班,#招生110年 東吳 大學商學院EMBA高階/會計/企管/國貿碩專班聯合招生說明會【場次一】 時間 :109/11/19(四) 晚上6點30分 ... 於 www.youtube.com -

#12.東吳法律在職專班上課時間的評價費用和推薦,EDU.TW ...

東吳法律在職專班上課時間 的評價費用和推薦,在EDU.TW、DCARD、FACEBOOK、PTT.CC、YOUTUBE和這樣回答,找東吳法律在職專班上課時間在在EDU. 於 edu.mediatagtw.com -

#13.東吳大學碩士班

大學考試入學分發委員會. 大學甄選入學委員會碩士在職專班5人。 博士班1人。 課程停開後,註冊課務組會以東吳人資料庫所留常用E_MAIL或行動電話通知,必要時會請學系代為 ... 於 682509346.zap3003.ru -

#14.東吳大學 - 大學問

現已發展成科系完整、聲譽卓著的綜合大學。設有5學院22學系、22碩士班及碩士學位學程、6博士班、4進修學士班、12碩士在職專 ... 於 www.unews.com.tw -

#15.碩士在職專班招生簡章

招生類別:在職研究生。上課時間為週一至週五晚上或週六及週日。 修業年限:一至五年(含在職生延長修業年限一 ... 於 recruit.nchu.edu.tw -

#16.EMBA比較與差別!EMBA在職專班簡章、報名日期、考試時間

碩士在職專班適合工作一段時間想重返校園自我進修的你,不僅能夠課業與工作兼顧 ... 專為在職人士開辦的研究所,鼓勵在職進修,故利用工作之餘上課。 ... 東吳大學碩專. 於 www.reallygood.com.tw -

#17.東吳碩乙 - 宇法知識工程網

除了上課之外,需要花很多時間寫報告嗎???畢竟白天還得上班,我看東吳碩乙 ... 另外就師資來看 法碩乙比在職專班法律專業組的好東吳最出名的也是法碩乙 ... 於 www.lawspace.com.tw -

#18.東吳法律在職專班上課時間 - 藥師家

「東吳法律在職專班上課時間」+1。文、法律、經濟、會計、企管、國貿、財精、資管、商學院EMBA高階經營、巨.資學院碩士在職學位學...三、上課地點:. 於 pharmknow.com -

#19.東吳法律在職專班

大學部; 博士班; 碩士班; 法律專業碩士班(碩乙) 碩士在職專班; 105 學年度課程改革及學系學程; 碩博士班畢業相關; 法學院第二專長; 招生資訊. 於 kidstothemoon.es -

#20.東吳大學在職專班

大學部; 博士班; 碩士班; 法律專業碩士班(碩乙) 碩士在職專班; 105 學年度課程改革及學系學程; 碩博士班畢業相關; 法學院第二專長; 招生資訊. 東吳 ... 於 173219499.queenmobile.es -

#21.政大法律在職專班 - bncytt.tokyo

就讀於東吳大學法律學系碩士在職專班財經法律組預計2016 年畢業將分享他在東吳的 ... 政大法律在職專班上課時間在PTT/mobile01評價與討論, 提供台大法律在職專班政大 ... 於 bncytt.tokyo -

#22.【面試】東吳碩士在職專班財法所 - 小法的部落格

今年的東吳碩專班財法所的考試與往年最大的不同在於1.今年沒有筆試考試(不用考 ... 今年的東吳面試時間約5分鐘裡面有四個主考官老師一個按鈴計時的. 於 angel0519.pixnet.net -

#23.招生資訊 - 進修部- 國立臺北科技大學

UTA雙聯專班招生 · 碩士在職專班招生 · EMBA專班招生 · 四技產學訓專班招生 · 四技學優專班招生 ... 於 wwwoce.ntut.edu.tw -

#24.學術界,你能不憤怒嗎? - 從外雙溪看世界- udn部落格

學術界都知道碩士在職專班,屬於回流教育,專門為工作中好學的朋友而設置,很多課程安排在下班後與週末假日,教學目標在增加就業的學養,規定要繳學位論文 ... 於 blog.udn.com -

#25.民事訴訟法105∼96歷屆試題詳解: 律師.司法官.法院書記官.家事調查官

... 試依民法相關規定,提供某甲法律解析與建議(至少包括:某甲對某乙及對某丙之法律關係;並明示有利及不利於某甲之各可能情況)。(102東吳法研在職專班財經法律組○) 2. 於 books.google.com.tw -

#26.東吳大學106 學年度碩士在職專班招生簡章

吳大學外雙溪校區上課。 法學院、商學院、巨量資料管理學院各學系碩士在職專班學生於台北市中正區貴. 陽街東吳大學城中校區上課。 四、考試日期暨地點:. 筆試:. 於 www.tami.org.tw -

#27.畢業後,我想來點學士後法律|周承佑

但如果要正式且完整地學習法律,乃至於取得學位,對於大學非主修法律的人來說,除了重讀一次大學或各法律系的在職專班外,還有什麼其他管道? 於 plainlaw.me -

#28.東吳在職專班 - Isth2020

學士班簡介; 碩士班簡介; 法律專業碩士班; 碩士在職專班; 博士班; 國際/兩岸交流依系級或科目類別查詢課表部別Program: 碩士班學程; 碩士在職專班. 於 isth2020.it -

#29.國立東華大學校友列表 - 维基百科

國立東華大學自創校20多年來,在各大領域培育出無數的人才,從大學教授、校長、文學作家、歌手、政商界、到Youtuber,都看得到東華校友活耀的身影,原花教大的校友也 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#30.東吳大學法律系分數

Estimated Reading Time: 1 min 十大東吳大學法律系研究所的熱門網站,提供東吳大學法律系研究所知識總 ... 碩士在職專班. ... 開課時間:110年9月起陸續開課。.25 地x1. 於 jr.warminskieszutry.pl -

#31.碩士在職專班考試入學| 招生網站

學生資訊系統學籍資料登錄程序(下戴) 登入帳密預計6/24以簡訊寄送至報名所提供之手機. 於 admission.mcu.edu.tw -

#32.國立政治大學111 學年度碩士在職專班招生簡章

※網路上傳截止時間:110 年12 月15 日下午7 時止,逾時不受理。 - 進入網路報名系統:. 網址https://www.nccu.edu.tw/點選「招生專區」 ... 於 ema.comm.nccu.edu.tw -

#33.東吳大學法律學系(暨研究所)介紹

TUN大學網-整理東吳大學法律學系(暨研究所)系所簡介、系所特色、招生資訊、畢業 ... 教師229人、各學制包含學士班、碩士班、法律專業碩士班、碩士在職專班與博士班 ... 於 university.1111.com.tw -

#34.東吳法律學分 - Zikple

財經法律組,因表現優異,法律學分班-行政法《3學分》 東吳大學法學院暨法律學系法律專業碩士班(碩乙) 碩士在職專班105 學年度課程改革及學系學程法學院第二專長招生 ... 於 www.mulmovie.co -

#35.104學年第一學期課程異動(隨時更新中) - 輔仁大學法律學系

吳志光老師本週上課時間延後到11:10上課 11.黃宏全老師本週不上課 12.林誠二老師上課地點東吳大學1705教室 13.林俊益老師刑事審判實務(一)上課時間9 ... 於 www.laws.fju.edu.tw -

#36.東吳法律在職專班上課時間2022-在Facebook/IG/Youtube上的 ...

東吳法律在職專班上課時間 2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找東吳在職專班錄取率,東吳在職專班ptt,東吳在職專班111在2022年該注意什麼? 於 big.gotokeyword.com -

#37.碩專班 - 世新大學法律學院

本專班以培養各類產業專業法律人才為目標,課程設計為2年。 畢業學分30學分(論文3學分另計). 新穎課程設計含括金融法律、公務行政相關專題研討課程. 於 lawsch.wp.shu.edu.tw -

#38.東吳大學碩士在職專班碩士在職專班 - Onht

首先增設「碩士在職專班法律專業組」,主要分為「產業與管理」及「金融與財務」兩大課群。 臺北市士林區臨溪路70號【東吳大學外雙溪校區哲生樓】 TEL:02-2881-9471 ... 於 www.elarassi.co -

#39.[心得] 東吳法律面試心得- Ptt 批踢踢實業坊

東吳法律 學分班ptt,大家都在找解答。大家好小弟想請位非法律本科系的大大都怎麼安排學分的部分呢? 有大大正在修學分班的嗎?一起修XD 我在台北-- ※ 發信站: 批踢踢 ... 於 recenja.odszkodowania-kontakt.pl -

#40.法律系減開課程原因? - 東吳大學板 | Dcard

當年修老師的課,人多到要去隔壁拉椅子來上課。沒上到老師的課,實屬可惜。老師在東吳教學這麼久時間,且上過- 法律系,課程,教學. 於 www.dcard.tw -

#41.東吳碩士在職專班

【111學年度東吳大學資料科學系碩士在職專班招生資訊】 加速數位轉型-低程式碼開發技術服務化落地應用不限領域背景依系級或科目類別查詢課表部別Program: 111學年度 ... 於 victime.ru -

#42.為何老闆、高階主管一窩蜂念「在職碩班」?內行人爆3大理由

上個星期日,我去師大口試,不管最後我有沒有考上這個研究所,我都要鼓勵你,趁現在大學招生困難,容易考取,與其工作苦悶、或找不到出路、或下班後沒事幹,不妨去念個 ... 於 www.storm.mg -

#43.105 學年度碩士在職專班招生簡章

法律 學系碩士在職專班考生專用服務單位長官推薦函 ... 東吳大學105 學年度碩士在職專班研究生招生考試 ... 開放查詢列印時間自105 年2 月1 日12:00 起,若無法自系. 於 www.nhcc.org.tw -

#44.新北市立中和高級中學

校園公告 ; 高二升高三暑期學藝活動班級課表公告. 教務處. 2022-07-15 ; 公告本校111學年度代理教師甄選(第3招)物理科、化學科進入複試名單及參加複試相關訊息。 人事室. 於 www.chshs.ntpc.edu.tw -

#45.國立中正大學管理學院修業手冊 - 中正大學會計系

三、 第12 屆(110 級)會計與法律數位學習碩士在職專班-法律組課程規 ... 四、 國立中正大學會計與資訊科技研究所碩士在職專班-研究生論文寫作. 與學位考試要點… 於 ait.ccu.edu.tw -

#46.專利研究所碩士班及碩士在職專班招生說明

法律 人才之培養,除了碩乙班外,還有非常多的大學法學. 院法律系與法律研究所。(台大、政大、北大、成大、中正. 、東吳、文化、…) 10. 於 patent.ntust.edu.tw -

#47.東吳日文在職專班– 在職證明表格下載 - Bhotsch

【問答】東吳碩士在職專班上課時間第1頁。 ... 東吳日文研究所在職專班資訊整理Page1 東吳新生來賓訪客主選單關於東吳學校簡介校務發展校區導覽交通資訊東吳校訊碩士 ... 於 www.musapie.me -

#48.大數據夯!東吳碩專班報考打敗法律、企管 - Tvbs新聞

東吳 大學首創全台「巨量資料管理學院」,也就是大數據,吸引很多人高科技公司老闆或主管報考,而大數據超夯,以今年東吳碩士在職專班來看,大數據打敗 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#49.醫事管理與法律爭議碩士學分班招生簡章

東吳 大學城中校區上課(台北市中正區貴陽街一段56號) ... 針對未來的攻讀碩士在職專班學位班包括法學院暨法律學系碩士在職專班及商學院高階經營碩士在職專班. 於 dtextpro.kmu.edu.tw -

#50.[心得] 東吳法律碩專班涉外組招生中- graduate | PTT職涯區

即工作滿三年想報考明年東吳的在職法律專班看了學校網站的統計資料和考古題考上的 ... 26-Mar-2020 東吳法專班:法碩乙創始,學程扎實穩固,業界名聲佳,上課時間整 ... 於 aliciameseguer.es -

#51.【問答】東吳法律在職專班上課時間。第1頁 - 旅遊台灣

法律 學系碩士在職專班考生專用服務單位長官推薦函...東吳大學108學年度碩士在職專班招生簡章...本組上課時間主要安排於週間晚上,部份課程安排於週六。,除了上課之外, ... 於 travelformosa.com -

#52.東吳法律在職專班上課時間 - 大學碩班資訊集合站

在東吳法律在職專班上課時間這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者johnnydog也提到課程名稱: RYT200師資培訓2021春季假日班課程內容: 個人身體、動作與呼吸覺察瑜珈 ... 於 university.reviewiki.com -

#53.[請益] 在職專班法研政大和東吳- 看板graduate - 批踢踢實業坊

大家好,因為這兩所學校筆試和口試同一天,所以想請前輩給點意見。問題就如下圖的紅字。 https://i.imgur.com/xEhUIb8.jpg 政大105第二學期課表如下 ... 於 www.ptt.cc -

#54.東吳大學法律系課表 - 工商筆記本

◎依系級或科目類別查詢課表◎ 部別Program:. 學士班, 碩士班, 博士班, 學後第二專長, 進修學士班, 碩士在職專班. 學系或科目類別Department or Course Category:. 於 notebz.com -

#55.【問答】東吳法律在職專班上課時間2021旅遊台灣

東吳法律在職專班 的網路資訊書籤-商業交網. ... 法律學系碩士在職專班考生專用服務單位長官推薦函東吳大學108 學年度碩士在職專班招生簡章本組上課時間主要安排… 於 almabohemiahome.es -

#56.東吳碩士在職專班 - Hmia

111002 台北市士林區臨溪路70號; tel : 02-2881-9471 在職專班簡介. ... 法律專業組,提供非主修法律之大學畢業生就讀。 依系級或科目類別查詢課表部別Program: 111學年度 ... 於 hmia.it -

#57.實地訪評報告書 - 中原大學校務研究暨策略處

為完整的學制(學士,碩士,碩專)與東吳大學並立為國內唯二所五. 年制的法律系,與東吳大學偏重 ... 碩士在職專班非法律組基礎必修課程學分建議增加,以確保畢業生具. 於 irs.cycu.edu.tw -

#58.[心得] 東吳法律碩專班涉外組招生中- graduate - PTT生活資訊討論

東吳 大學法律系碩士在專班涉外商務談判法律組招生中(非官方推薦文) 招生 ... 涉外組過去也有台大法律畢業的律師、或是在職法官,為了提高自己涉外商務 ... 於 ptt-life.com -

#59.東吳大學-學12-1.新生註冊率-以「系(所)」統計-一般法律細學類

查詢結果 ; 106, 私立, 一般大學, 東吳大學, 法律學系中國大陸法律碩士在職專班 ... 於 udb.moe.edu.tw -

#60.東吳大學碩士在職專班 - Bluedemon

法律 專業組,提供非主修法律之大學畢業生就讀。 東吳大學碩士在職專班招生規定91 年2 月1 日教育部台(91)高(一)字第91015721 號函核定91 年3 月5 日教育部台(91) ... 於 bluedemon.cz -

#61.東吳大學法學院WTO碩士學分專班

此一系列相關課程,可作為各界人士在職進修、部門轉調與參加考試的準備。 ... 上課時間:98.09.02~98.11.30;上課地點:台北市貴陽街一段56號,東吳大學城中校區崇基 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#62.東吳商學院EMBA vs 企管碩士在職專班

上課時間 · 企管系在職專班平日一到五晚上7:00~10:00上課,星期六早上3 小時下午3 小時也有開課,禮拜天沒有課,另外,除了上下兩個學期之外,暑假也有開課 ... 於 scubatw.com -

#63.碩士在職專班 - 東吳大學法學院暨法律學系

在職專班 簡介 · 歷年學分總表(資料來源:教務處註課組) · 課表(資料來源:教務處註課組) · 各項規則辦法 · 申請表格,請直接進入法律系碩士班畢業電子化申請系統內之表單 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#64.「東吳法律在職專班上課時間」懶人包資訊整理(1)

急診行動資訊站App以病人角度出發,且以解決急診內實際面臨的醫療流程為目標,幫助民眾獲得更完善的智慧醫療服務。急診室裡總是擠滿等著被救治的病患,這時醫護人員除了得 ... 於 1applehealth.com