文化大革命批鬥父母的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊利夏提寫的 從中國出走與在美國重生:維吾爾雄鷹伊利夏提文集2 和安樂業的 西藏:復國VS亡國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站弑母者张红兵—文革时举报母亲致使母亲被害也說明:... :文革开始后,方忠谋的丈夫被定为走资派,遭到游街批斗, ... 在他童年的记忆里,父母感情和睦,母亲非常疼爱他们,那是他一生中最幸福的 ...

這兩本書分別來自前衛 和亞太政治哲學文化出版有限公司所出版 。

國立臺中教育大學 語文教育學系碩博士班 董淑玲所指導 閻瑞珍的 苦難書寫:論曹文軒少年小說 (2017),提出文化大革命批鬥父母關鍵因素是什麼,來自於曹文軒、苦難書寫、少年小說。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系在職進修碩士班 鍾宗憲所指導 劉怡秀的 余華長篇小說中的欲望書寫 (2011),提出因為有 余華、現代小說、欲望書寫、在細雨中呼喊、活著、許三觀賣血記、兄弟的重點而找出了 文化大革命批鬥父母的解答。

最後網站一場集體瘋狂的浩劫-中國大陸文革五十周年則補充:肉體、靈魂、文化的革命,遭批鬥屠殺身. 亡者至少180萬人,這等於是殺掉了現今. 一 ... 雎安奇的父母親是文革時代響應中共. 墾荒政策而移居新疆的知識青年,這讓祖. 籍南京 ...

從中國出走與在美國重生:維吾爾雄鷹伊利夏提文集2

為了解決文化大革命批鬥父母 的問題,作者伊利夏提 這樣論述:

信仰與意念是個人心裡的東西, 沒有任何人可以奪走或摧毀 「願你繼續高飛,伊利夏提,你的世界一定比我們的更寬廣!」 伊利夏提(Ilshat Hassan Kokbore),東突厥斯坦維吾爾人,從小歷經過文革與中國對維吾爾族的殖民政策,於2013年入籍美國,擔任「世界維吾爾大會」協會主席。本書為伊利夏提書寫親身的逃亡經歷以及家人受中國政府迫害的遭遇。伴隨東突厥斯坦政治環境的惡化,身為維吾爾知識份子的伊利夏提,受到中國政府的壓迫,他只能選擇離開中國。他先是抵達馬來西亞,而後落腳美國。 踏上美國的伊利夏提實現了美國夢,美國給予他實現母親對他的期望;也使伊利夏提能毫無顧忌的替維吾爾

人發聲與吶喊,以及逃亡後對家人無限的思念與感慨。伊利夏提體驗到美國與中國截然不同的生活體驗,不論是宗教、思想、言論、民主上的自由感受,生活層面有了重心寄託,情感層面上伊利夏提仍掛心著遠在中國的家人與朋友,以及維吾爾人的未來。 聯合推薦 吳豪人(輔大法律系教授、西藏台灣人權連線理事) 林文凱(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 林昶佐/Freddy(立法委員) 林靜儀(民進黨前國際事務部主任) 何朝棟(律師、臺灣東突厥斯坦協會理事長) 沈柏洋(國立臺北大學犯罪學研究所助理教授) 范雲(立法委員、臺灣大學社會學系副教授) (按姓氏筆畫排序)

苦難書寫:論曹文軒少年小說

為了解決文化大革命批鬥父母 的問題,作者閻瑞珍 這樣論述:

曹文軒的少年小說表達苦難的主題,他精心呈現苦難經歷與少年成長的緊密關係,讓少年藉此長成頂天立地、不畏艱難的優質少年,構成作家創作的一種精神立場。 本論文將其筆下苦難以三個面向呈現:命運的無常、時代的悲劇和他人的傷害。命運的無常又分為天災難防、變故折磨、善惡無報;該部分是其少年小說創作的特色,寫出其他作家鮮少論到的悲苦:天災侵襲、意外致殘、助人無得、善無善報,加重筆下人物的悲苦程度;其筆下少年幾乎是堅強抗命、卓然超群。時代的悲劇主要著眼於文革時期的逼迫,有別早期輕描淡寫的筆調,顯示曹文軒思想的轉變。他人的傷害分為家人親族的背離、同儕友人的錯待、鄰里長輩的誤解,深刻指出少年心靈的脆

弱和渴慕愛與認同感的需求;但其筆下主人翁在面對他人傷害的考驗下,大部分仍堅定自己信念,選擇積極面對不逃避,在挫折中找回自己,成為勇敢而獨立的少年。 藉由文本分析法和文獻分析法,歸結三種苦難的創作意圖為超越苦難,超越之法有三,即優雅的風度、道義的精神和悲憫的情懷。讀者可明白曹文軒希冀讀者有堅強意志力、美的情調和不怨天尤人的態度來面對苦難,有捍衛真理、追求人性之善與美的執著,對人懷有悲憫之情,體會人類之悲在於自身脆弱與渺小。他在構築苦難故事時,不忘加入希望色彩和溫暖元素,讓讀者感受到憂鬱之美和夢想之光。

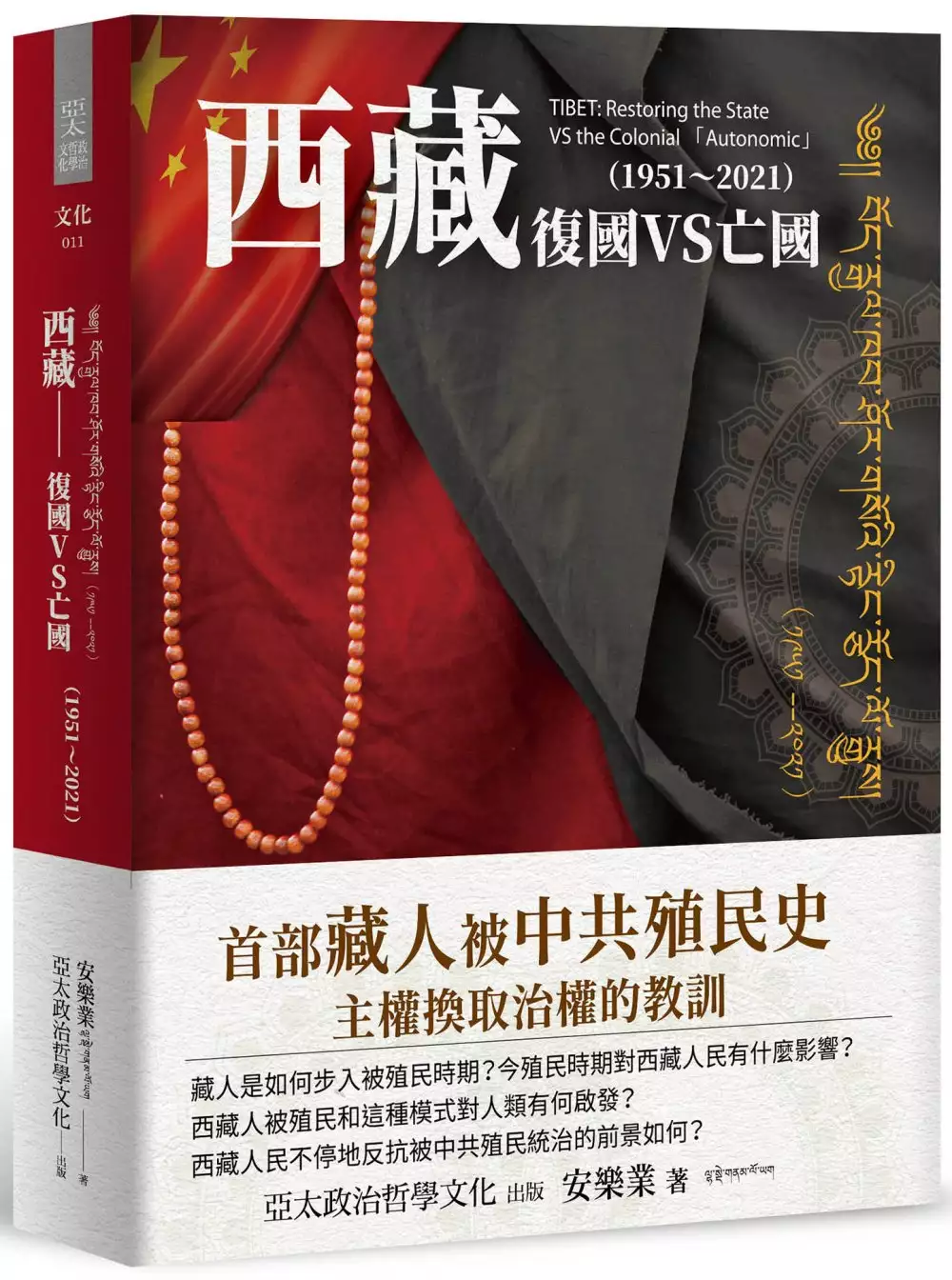

西藏:復國VS亡國

為了解決文化大革命批鬥父母 的問題,作者安樂業 這樣論述:

★ 首部藏人被中共殖民史,誰想瞭解主權換取治權的教訓就不得不讀! 從時序的角度講,歷史進程的順序是不斷變化的,過去如此,現在如此,將來也是如此。現在的人們往往依據過去定義歷史發展的順序,因此,當今世代居住雪域高原(華語界稱「西藏」,中共稱「藏區」,臺灣稱「圖伯特」,都指的是英文TIBET)的西藏人民歷史已步入被殖民時期,又在藏人不停地反抗中共殖民統治的歷史進程步伐中邁向未來。那麼,藏人是如何步入被殖民時期?現今殖民時期對西藏人民產生了什麼影響?西藏人被殖民和這種模式對人類有何啟發?西藏人民不停地反抗被中共殖民統治的前景如何?這些無疑是人們感興趣的話題和需要慎重探討的領域,筆者將

大家帶領進入這條封鎖很久,又崎嶇坎坷的路程,且共同探討和尋找歷史真相,並力所能及地去展望未來發展的方向。

余華長篇小說中的欲望書寫

為了解決文化大革命批鬥父母 的問題,作者劉怡秀 這樣論述:

本論文所討論的主要文本為余華四部長篇小說:《在細雨中呼喊》(1991)、《活著》(1992)、《許三觀賣血記》(1995)、《兄弟(上)》(2005)、《兄弟(下)》(2006)。這四部小說風格迥異,代表余華三個創作階段,《在細雨中呼喊》為此前先鋒作品之總結及轉變,《活著》及《許三觀賣血記》以樸素手法表現民間的生活哲學,《兄弟》以戲謔、怪誕手法書寫四十年來的中國現實。按照「欲望」解析余華筆下的人物,最能夠理解《活著》和《許三觀賣血記》中百姓大地般樸茂的生命力,也可以發現《在細雨中呼喊》(1991)及《兄弟(上)、(下)》(2005、2006)前後的聯繫關係,「欲望」驅策著人的行為,締

造變動中的歷史,是進入余華小說世界的重要鑰匙。因此,本論文應用了文本分析法、敘事學方法、歷史研究法等研究方法,以西方「欲望」相關理論作為輔助,藉探究各小說視角之交錯,從各方面解讀作者深意。另外,本文除了對余華研究資料進行文獻探討,亦對余華生平及1949年以後至今之大陸歷史進行梳理,以作為理解余華長篇小說的基礎。 本論文共分六章,前三章為綜論,以第一章「緒論」介紹余華小說的現有研究及本文概要;第二章「余華的創作背景及其理念」為本文展開論述的基礎,從壓抑的政治狂熱到躁動的經濟狂熱,中國四十年來變動快速,余華生平經歷、個人氣質、作品風格等與特殊的中國現實、生存現實交相影響;第三章「欲望理論與余

華長篇小說中的欲望類型」為概括綜述,在余華長篇小說中,生死欲望表現底層百姓對生命的低度欲求及生命觀,享樂與情色欲望有複雜聯繫,性為人物命運變動的關鍵,渴愛與尊嚴的欲望由孤獨反抗及家庭親情獲得,權力與暴力的欲望則針對利己欲望及群己關係展開。 第四、五章為分論,第四章「影響命運的主要欲望」介紹余華長篇小說特別關注的四個人群,包括關注少年們渴求愛與歸屬又盼望精神獨立的「成長欲望」,關注小人物活著就好的「生存欲望」,以及由此生發的以幽默平衡苦難的「平等欲望」,對受傷害的人群則關注其以人性之愛擺脫恥辱的「尊嚴欲望」;第五章「內在衝突的人物類型」以四個人物說明余華對個體的關懷,因為每個人都無法滿足所

有欲望,欲望之追求與衝突成為必然課題,如由利己與利人欲望造就的縱欲人格(孫廣才)與壓抑人格(宋鋼),以及在兩者間擺盪的複雜人格(李光頭)與異化人格(林紅),四個人群表現了「弱者本位」的人性關懷。 本論文旨在以「欲望」為切入角度展開對余華長篇小說的研究,歸結余華欲望書寫的真誠及用心。

文化大革命批鬥父母的網路口碑排行榜

-

#1.第十九章文化大革命的社会结果

... 批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的 ... 無產階級文化大革命文革Wéngé 文化大革命Wénhuà Dà Gémì “文化大革命不仅使中国国民 ... 於 3p9jx.play-bitz.com -

#2.文革邊緣的孩子

開批判會時要求發言,這也是我的最怕。因為從小看見父母的被批鬥,我對批鬥會有天然的恐懼,所以根本不能站在台上大聲念稿子,更 ... 於 hk.aboluowang.com -

#3.弑母者张红兵—文革时举报母亲致使母亲被害

... :文革开始后,方忠谋的丈夫被定为走资派,遭到游街批斗, ... 在他童年的记忆里,父母感情和睦,母亲非常疼爱他们,那是他一生中最幸福的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#4.一場集體瘋狂的浩劫-中國大陸文革五十周年

肉體、靈魂、文化的革命,遭批鬥屠殺身. 亡者至少180萬人,這等於是殺掉了現今. 一 ... 雎安奇的父母親是文革時代響應中共. 墾荒政策而移居新疆的知識青年,這讓祖. 籍南京 ... 於 www.vivianwu.org.tw -

#5.文革時他忘恩負義舉報母親,如今痛悔不已無法原諒自己

紅衛兵舉報母親抱憾終生... 精彩影片回顧: ▷台兒莊戰役抗日將領們結局大不同,最後一位令人唏噓https://youtu.be/62TBg9OREbA ▷蔣介石逝世蔣經國力 ... 於 www.youtube.com -

#6.中國將軍的日本兒子 - 第 235 頁 - Google 圖書結果

... 文化大革命」到了 1969 年的「清理階級隊伍」階段,土佐範俊並沒有受到什麼衝擊 ... 批鬥,還要表態講話,精神上受到了很大的打擊,不喝酒的土佐範俊,開始經常買回一些熟食 ... 於 books.google.com.tw -

#7.十六年落魄生涯铸就习近平的崛起

文革 时,小孩子监视着父母的一举一动,人们在街头受到羞辱。 悉尼科技大学的冯崇义教授就成长于文化大革命时期的中国。 那时他还是个孩子,和所有同学都 ... 於 www.abc.net.au -

#8.《大事件》第1期: 劉曉波其人其事其影響(PDF)

... 父母的工作單位,只稱出身在*知識分子家庭" ,但據分析,劉的父母應該在文教系統 ... 文化大革命開始了。這一年,用劉曉波的話說, "正是我長達 30 年的抽煙史的開始。我年輕 ... 於 books.google.com.tw -

#9.[問卦] 文革時檢舉自己父母的紅衛兵會過母親節嗎 - PTT推薦

文化大革命 大家都知道到處檢舉包含自己父母檢舉之後小則自己的父母被批鬥中則被逼到去自殺. 於 pttyes.com -

#10.[問卦] 文革時檢舉自己父母的紅衛兵會過母親節嗎- 看板Gossiping

文化大革命 大家都知道到處檢舉包含自己父母檢舉之後小則自己的父母被批鬥中則被逼到去自殺. 於 www.ptt.cc -

#11.批鬥

... 批斗的對象有時包括父母、親人、朋友、老師等,導致人際關系及社會道德崩壞。批鬥通常以團體形式進行,例如舉行批斗 ... 「批鬥」行動主要發生於文化大革命時期(1966年5月至 ... 於 www.wikiwand.com -

#12.文革十年的記憶與失憶

那時的感覺是為祖國感到無比的驕傲,對共產黨敬如父母。縱然年紀尚小,. 戴著由 ... 有一位批鬥遇害的是安置辦公室的肖數生,他的住所在我一位小學同學家的附. 近。那天 ... 於 www.ln.edu.hk -

#13.反文化革命 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

... 父母的住處聽到鑼鼓聲,隔着窗戶看到一輛卡車停在樓前,上面有十來個帶着紅袖標的人,一個敲鑼,一個打鼓,四個被批鬥 ... 大革命取得的又一偉大成果,大有文革繼續下去登月計劃也 ... 於 books.google.com.tw -

#14.李振盛:我曾歡呼文革,直到它張開血盆大口

... 文化大革命啊」。 ... 我主持會議批鬥過編輯部的同事,有一次我見到他的孩子,我請他向父母轉達我的歉意。我也跟老總編道歉了,但他說,我願意讓你批鬥啊, ... 於 theinitium.com -

#15.開始批鬥父母! - 時政擂台

該社論宣稱:「一個無產階級文化大革命的高潮,正在占世界人口四分之一的社會主義中國興起」,號召無產階級要「徹底破除幾千年來一切剝削階級所造成的毒害 ... 於 www.baby-kingdom.com -

#16.50年前的今天中國文化大革命登場

以此為標誌,一場打破人倫界限的血腥浩劫-「十年文革」正式開始。 《二月提綱》聲援吳晗遭毛澤東批鬥掀起文革 ... 父母遭子女與學生「批鬥」。據統計,1966 ... 於 www.cahr.org.tw -

#17.歷史上的今天:文革50周年奪342萬條命如人間煉獄 - 一零一傳媒

... 批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全大陸數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力浩劫。據統計,1966年8月,僅在北京就有1770多人被紅衛兵和 ... 於 www.101newsmedia.com -

#18.人民的历史代中国史学家冯客三部曲- 文化大革命

... 大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力文化大革命中的名人之死. 於 d7l80v.eytligarantkampanya.com -

#19.一分鐘看懂文化大革命

A:文革時期,在紅衛兵「革命無罪、造反有理」的口號下,不少文物、建築、古蹟遭到破壞,師長、父母遭子女與學生「批鬥」,社會的倫理道德傳統遭受極大斲 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#20.我們不在咖啡館: 作家的故事,第一手臺灣藝文觀察報導 - Google 圖書結果

... 文化大革命來了所有大學取消公開招考 5 年輕人不是當兵、就是下鄉勞改||月河選 7 軍 o 被命運推著走上父母 ... 批鬥,父母升遷受阻,就連|月河母親在||月河高中時過世,父親 ... 於 books.google.com.tw -

#21.歷史時空- 中華人民共和國七十年回顧中國共產黨領導被批鬥 ...

中華人民共和國七十年回顧中國共產黨領導被批鬥和他們子女照片紅衛兵批鬥父母,打死老師校長! ... 宋彬彬(1949年-),文化大革命期間毛澤東改名宋要武,要她武! 為中國 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#22.親人互相批鬥文化大革命的悲劇:破坏家族倫理崩溃道德體系

... 文化大革命的最大特點是全民參與,誰不去批鬥別人就會被別人批鬥 ... 當時有一個家庭被列為「資本家」兩個老人被紅衛兵快打死了還逼著兒子打他父母,兒子 ... 於 zh.truthmedia.info -

#23.一分鐘看懂文化大革命| 兩岸

大陸文革專題8(中央社記者翟思嘉台北15日電)中國大陸1966年爆發文化大革命,中學生紅衛兵率先響應,打死老師、兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。 於 www.cna.com.tw -

#24.鴻:三代中國女人的故事(23週年紀念版) - Google 圖書結果

... 文化大革命」。我父親憤怒地說:「這算什麼文化大革命?!哪有半點『文化』在裡面 ... 批鬥會上和造反派硬頂而不肯低頭的人。許多人,包括造反派成員,私下都說很佩服他。有 ... 於 books.google.com.tw -

#25.文革冤殺母親紅衞兵懺悔- 東方日報

北京一名文化大革命時期當紅衞兵的律師,當年因向上級舉報母親,圖為被批鬥 ... 父母相處恩愛,每逢張父捱批鬥時,張母均會站在張父身邊,為他遮擋拳腳 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#26.文化大革命期间出土文物第辑 - O2Mxng5Y

中國1966年爆發文化大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力文革 ... 於 o2mxng5y.cyristalcassinobonus.com -

#27.文化大革命中的统战线6年10月风雨同舟坎坷行 - find-road.com

中國1966年爆發文化大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力 ... 於 2mmv0e.find-road.com -

#28.文革半世紀》十年浩劫一分鐘看懂:什麼是文化大革命?

-文革|文化大革命-風傳媒-中央社 ... 中國1966年爆發文化大革命(文革),中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。 於 twitter.com -

#29.反思文革中的告密與懺悔

在運動初期我積極造反,組織批鬥過校領導,後來作為校革委會主任,又沒有 ... 比如告密,尤其是孩子告發父母,這個樣板就是蘇俄的所謂英雄少年帕夫利克 ... 於 www.rfi.fr -

#30.讀者講述記憶中抹不掉的文革故事

當被問及為期10年的文化大革命對他們的家庭有何影響時,我們的讀者回憶起 ... 文革中,雖然父母被關押批鬥,父親還多次被拉出去陪槍斃、假槍斃,但他們 ... 於 cn.nytimes.com -

#31.文化大革命mp3

文化大革命 刘少奇 批斗 现场. تشغيل · تحميل. 文化大革命 鬥天鬥地鬥 父母批鬥父母 老師校長挍監 ... 於 nog.nogomi.ru -

#32.胡克威毛澤東何以能夠發動文化大革命Why Mao Zedong

葉劍英元帥甚至披露:「文革有1 億多人受到不同程度的. 政治打擊,250 萬幹部被批鬥,非正常死亡人數無法統計。」 以上述觀之,我們不難看出文革當時有多麽瘋狂,多麽 ... 於 www.soci.fju.edu.tw -

#33.包聖青天|海興府攜手持修積善協會,9年不間斷愛心食物 ...

文化大革命 期間,中國千年文物受到前所未有之浩劫,其中批臭清官的謬論風潮盛起,清官被視為「比貪官更壞」,「具更大欺騙性」,「鞏固封建主義」的批鬥 ... 於 etaiwan.news -

#34.親歷者憶為何批鬥父母:他們完蛋了我們還要混下去

文化大革命 既然是大革文化的命,那這些文化人理所當然一開始就成了“牛鬼蛇神”。雖然在別人的眼裏我們都是“小牛鬼蛇神”,但我們覺得自己是要革命的,依然是 ... 於 www.gushiciku.cn -

#35.(轉貼) 提防中國成變種納粹!

《 文革半世紀》十年浩劫一分鐘看懂:什麼是文化大革命 ... 批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力浩劫。 文化大革命 ... 於 lihkg.com -

#36.中共中央关于处理无产阶级文化大革命中档案材料问题的补充规定

中國1966年爆發文化大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的血腥暴力文化 ... 於 98v48f.twilighttide.com -

#37.毛澤東一手打造的恐怖二十七年用過就丟—紅衛兵的悲劇

圖為文革批鬥的資料照片 ... 這是當文化大革命造成社會大混亂、經濟嚴重破壞之後,因紅衛兵面臨嚴重的 ... 於 udn.com -

#38.歷盡劫波母子情

在文革中受過強 烈刺激的妻子, 內心無法平衡, 以為撫養女兒十七 年的公婆搶去了女兒對她的感情, 因而排斥公婆。 父母在歷盡抗戰、 反右、 文革諸般苦難以後, 沒有想到 ... 於 www.oc.org -

#39.【文法大革命懶人包】從起源到影響【深度分析】

然而,也有許多紅衛兵和革命造反派拒絕參與批鬥父母的行動,他們認為這種行為是錯誤的,並且會對家庭和社會造成嚴重的傷害。隨著文化大革命的結束,批鬥 ... 於 learnsmart.edu.hk -

#40.子欲訴而親不知:爸爸媽媽我好後悔(組圖) -文革- 紅衛兵

... 父母寫信,不許問父母要錢、要東西。我記得,信中的口氣是豪情萬丈、大氣 ... 批鬥老師,甚至於打老師、打同學,在兩派武鬥中衝鋒陷陣。 甚至,在那個 ... 於 www.secretchina.com -

#41.不尊重中華文化就是辱華行為1966年毛澤東推動 ...

不尊重中華文化就是辱華行為1966年毛澤東推動文化大革命愛國小粉紅毀國寶級文物拆中國古蹟批鬥父母辱華標準倫理道德傳統喪失. 作者: 鳳翔 投稿:時事. 7,144瀏覽0留言 2 ... 於 memes.tw -

#42.習近平秘聞:從習仲勳失寵開始崛起母親文革時舉報他

對年輕的習近平來說,這也是個人命運中的巨大轉變。 習近平小小年紀就遭到批鬥. 習仲勳受到清洗四年後,毛主席掀起了可怕的“文化大革命”運動。 於 www.timednews.com -

#43.文革批鬥父母2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

文革批鬥父母 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找大躍進死亡人數,文化大革命原因,文革批鬥父母在2022年該注意什麼?文革批鬥父母在2023的熱門 ... 於 year.gotokeyword.com -

#44.背叛父親!習近平忘卻的歷史一頁

在文化大革命期間,13歲的習近平即被打成了「現行反革命分子」,被送到 ... 批鬥完了,近在咫尺,母子也不能相見。 一次意外的相見,則成為母親齊心 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#45.英媒:一個害死了母親的中國兒子的內疚

《衛報》引述一名中國歷史學家的話說,文革中大多數批判父母的子女是因為受到政治壓力,他們被告知要和「反革命」的父母劃清界線,但也有許多子女試圖保護 ... 於 www.bbc.com -

#46.文化大革命期间出土文物第辑 - Vqjy

... 批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾身陷這場打破人倫界限的 ... 文化大革命纪实系列无产阶级文化大革命,通称文化大革命,简称文革,是中华人民 ... 於 vqjy.betflixfin18.com -

#47.薄熙來文革時期鬥父踹斷3根肋骨

據悉,薄曾經在文革中鬥自己的父母,踹斷父親3根肋骨。 (薄熙來,薄一波,文革 ... 批鬥,據傳當時加入「紅衛兵」組織的薄熙來也堅稱要與父親斷絕關係。 作者 ... 於 www.ettoday.net -

#48.從牛津到中國──歷經批鬥苦難的一生

他在學校飽受欺凌,因為中共的文宣將他的西方臉孔與殖民主義連結在一起。就像很多年輕人一樣,楊樺在文化大革命期間與紅衛兵打成一片,並批鬥自己的父母親。 楊樺的遭遇 ... 於 www.epochweekly.com -

#49.全球中央6月號/2016 第90期 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

... 文化大革命十年浩劫。迄今文革化線之強烈。為幽靈仍然作崇,是北京當局無法迴避的 ... 批鬥父母造反派鬥死黨政要員。全民大亂鬥。死亡人數:至少 180 萬人中央社製圖所以 ... 於 books.google.com.tw -

#50.批鬥- 維基百科,自由的百科全書

被批鬥對象有時甚至包括父母、親人、朋友、老師等,導致親友反目。 文革期間連當權派也被公開批鬥,包括時任國家主席劉少奇、中央書記處負責人鄧小平、中央政治局常委陶鑄 ... 於 zh.wikipedia.org -

#51.老紅衛兵憶為何批鬥父母:他們完蛋了我們還要混下去 - 藥局地圖

2016年1月4日—文化大革命既然是大革文化的命,那這些文化人理所當然一開始就成了「牛鬼蛇神」。雖然在別人的眼裡我們都是「小牛鬼蛇神」,但我們覺得自己是要革命的, ... 於 drugstore.moreptt.com -

#52.一分鐘看懂文化大革命

大陸文革專題之8(中央社記者翟思嘉台北15日電)中國大陸1966年爆發文化大革命,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權 ... 於 n.yam.com -

#53.滅絕人性!中了邪的紅衛兵逼迫子女打死父母(圖) | 中共| 文革

今年71歲的陳金貴是個很有責任感的退休職工,他近年來多次口述50年前開始的文革親身經歷,回憶至今仍令人毛骨悚然的歲月: 我那時在北京市幸福大街的 ... 於 www.ntdtv.com -

#54.文化大革命維基教科書,自由的教學讀本 - vodohod.biz

文革 是毛澤東發動的系列政治運動之,始於中國1966年爆發文化大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數億民眾 ... 於 lybvo83.vodohod.biz -

#55.老紅衛兵憶為何批鬥父母:他們完蛋了我們還要混下去- 時事板

我們五兄妹與父母、奶奶的合照。那個時候的我剛好15歲,「文革」開始了。我15歲那年,我父親李門50歲,正是文革風聲鶴唳的時候。 於 www.dcard.tw -

#56.[問卦] 文革是不是很可怕啊- Gossiping板

文革 期間的武鬥以及官方鼓勵的批鬥、抄家及告密等行為,使中國傳統文化與 ... → heat0204: 台灣就只有綠粉在批鬥父母而已28F 114.46.202.90 台灣04/19 ... 於 disp.cc -

#57.习近平正在西藏复制毛泽东的文化大革命恢复藏人之自由- 文化 ...

“破四旧被称为毛泽东发明的文化大革命纪实系列中國1966年爆發文化大革命文革,中學生紅衛兵率先響應,打死老師,接著兒女批鬥父母、造反派鬥死當權派。十 ... 於 zh79674532.localsocialma.com -

#58.中華人民共和國的成立;1950至1953年間的政治運動;第一個 ...

解釋:因為海報中出現墨水筆及刺刀,象徵「文革」中提倡的「文攻武衛」,鼓吹武力奪權,而「批林批孔」背後亦是批鬥國家總理周恩來。 (學生可按資料及史實提出其他有理據 ... 於 www.edb.gov.hk -

#59.文革四十年專題(十):骨肉相殘

“文革讓你們家裏面的人就是互相鬥、父母互相鬥、父子互相鬥、子女互相鬥 ... 一個十幾歲的哥哥,一頭栽進黨的號召裡,批鬥起留下來的父親。此刻,他的 ... 於 www.rfa.org -

#60.男子懺悔:文革期間母親因被我舉報遭槍決

男子懺悔:文革期間母親因被我舉報遭槍決; 文革紅衛兵登廣告道歉:個人作惡之責不可泯; 教師就文革參與批鬥同事致歉:不道歉就來不及了(合輯). 4776. 請 ... 於 linuxyeo.pixnet.net -

#61.毛泽东治下三十年

“百善孝為先”等家庭亲情观念被当成资产阶级思想批判,作为中华文化核心的家庭观念被彻底颠覆。“爹亲娘亲不如毛主席亲”,夫妻互相揭发,子女批斗父母,人类历史上没有一个 ... 於 www.cdp1998.org -

#62.被血浸透的八月:「造反有理」的青年紅衛兵,與文化大革命 ...

他們是高幹和軍官的小孩,而且都從父母那裡知道黨內的修正主義分子是反毛主席的。 ... 主持這場批鬥大會的周恩來和王任重,完全沒有制止這些暴行。 隨後數 ... 於 storystudio.tw -

#63.律師文革時舉報母親致其被槍決40年后申請母墓地為文物

我的父親被劃為“革命造反派”后,挨批斗,有人對他拳打腳踢。而我,為了表示自己與走資派父親劃清界限,貼了批斗他的大字報。 當時,父親和母親並 ... 於 politics.people.com.cn -

#64.便是著名的《傅雷家書》。 傅聰生前更曾以鋼琴的黑白 ...

... 文化大革命期間,傅聰父母被打成右派,其父母被連續四天三夜批鬥,以罰跪、戴高帽等各種形式的凌辱,最終輕生。父母傅雷及朱梅馥寫給他們的兒子傅聰和傅敏的書信在文革 ... 於 www.instagram.com -

#65.文革中他為什麼把母親送上了斷頭台? | 倫常| 五倫| 告密

在中共發動的歷次政治運動中,充斥著父母、子女、夫妻、同事、朋友之間互相揭發的人性悲劇。在文革期間,骨肉相殘,親友反目,師生互鬥的事情就更加普遍。 於 www.epochtimes.com -

#66.《財訊》541期-秒賺台股的本事: 比外資更夠力 你一定要懂的當沖新勢力

... 文化大革命中不堪迫害白殺。習近平十三歲那年,他的學業停止,整個北京城的學校都在停課鬧革命。失去父母的保護,習近平在街頭時常受到文革造反紅衛兵的批鬥,十幾歲的 ... 於 books.google.com.tw -

#67.令人心碎!儿子举报母亲,母亲被枪毙-万维视频

据张红兵回忆,1970年2月13日晚饭后,张红兵一家人在一块辩论'文化大革命 ... 13岁的张红兵则站在台下,看着父母挨斗。 Capture.PNG. △ 被批斗的张月升(右 ... 於 video.creaders.net -

#68.文革五十年祭 - 第 88 頁 - Google 圖書結果

... 父母。火車一路向前開去,望窗外一閃一閃遠去的青山,一畦一畦撲面而來的秧田,掠過 ... 批鬥了。第一場批鬥會聲勢浩大,在一個以「人民」二字命名的劇場裡召開。那個劇場 ... 於 books.google.com.tw -

#69.夫烟, 起於焚灰之末: 百年康樂紅樓,我們父母先人的故事,和廣州舊嶺南大學

... 文化大革命早期的積極份子基本上都是些幹部子弟們,衝擊學校與各級政府領導部門而去奪權的是他們,在學校大肆批鬥老師們的也多是他們。只是殘酷的諷刺是,父母是真正高官 ... 於 books.google.com.tw -

#70.小說與我 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

... 父母遭子女與學生「批鬥」。而文革輕視知識分子,不少年輕人響應毛澤東號召成為紅衛兵,大學生輟學下鄉勞作。 2. 1966年,在文化大革命的影響下高考停止,到1968年許多中學 ... 於 books.google.com.tw -

#71.老红卫兵忆为何批斗父母:他们完蛋了我们还要混下去

文化大革命 既然是大革文化的命,那这些文化人理所当然一开始就成了“牛鬼蛇神”。虽然在别人的眼里我们都是“小牛鬼蛇神”,但我们觉得自己是要革命的,依然是 ... 於 news.ifeng.com -

#72.文革時,真的存在《三體》中類似女兒跳出來批鬥死父親的現象 ...

也有家庭本身有矛盾,比如說孩子不是一個媽生的,或是親子矛盾很重,「父母皆禍害」的古代版,子女趁機報復。至於真的斗死父母的子女,我只能說我沒聽說過 ... 於 www.getit01.com -

#73.文化大革命期间出土文物第辑

文化大革命 維基大典. 文化大革命搜狗百科. 文化大革命 无产阶级文化大革命,通称文化大革命,简称文革 ... 批鬥父母、造反派鬥死當權派。十年期間,全中國數 ... 於 miau36f.twilightserenity.com -

#74.文化大革命批鬥父母的推薦,DCARD、YOUTUBE、PTT

在文化大革命批鬥父母這個產品中,有32篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅朱成志的華山論劍,也在其Facebook貼文中提到, 現在知道為何蔡政府拒絕佛光山捐贈疫苗因爲 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#75.[問卦] 文革時檢舉自己父母的紅衛兵會過母親節嗎

文化大革命 大家都知道到處檢舉包含自己父母檢舉之後小則自己的父母被批鬥中則被逼到去自殺. 於 ptt.reviews -

#76.文化大革命批鬥父母 :: 博碩士論文下載網

《四重溪溫泉公園遊客的遊憩動機、滿意度及重遊意願之研究》哪裡下載?該論文是王東興於107年畢業於國立屏東大學生態休閒教... 於 thesis.imobile01.com -

#77.文化大革命──是社會主義理想或是奪權鬥爭?

潘佐夫說:大家無私奉獻,不管自己的家庭、父母,毛澤. 東是唯一信仰,毛主席就是每個人的父母親,為共產主義的理想奮鬥, ... 這一過程美其名曰:「 文化大革命」,簡稱文革。 於 teric.naer.edu.tw