天堂2的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)馬丁•蓋福特寫的 戴維•霍克尼:藝術漫談 和(澳)羅伯特·休斯的 新藝術的震撼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站天堂2革命中文攻略網-遊戲戰紀也說明:最全天堂2革命攻略網,衝裝模擬器,全職業解析,全裝備洗煉,全地圖怪物圖鑑.

這兩本書分別來自上海人民美術出版社 和中國美術學院所出版 。

國立中正大學 資訊管理系研究所 羅美玲所指導 廖士豪的 以社會認同理論探討遊戲忠誠與使用後行為— 以大型多人線上角色扮演遊戲為例 (2019),提出天堂2關鍵因素是什麼,來自於社會認同理論、線上遊戲、遊戲忠誠、大型多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)、社會臨場感。

而第二篇論文國立中央大學 學習與教學研究所 陳斐卿所指導 張鐵懷的 指認電玩玩家的潛藏能力 (2019),提出因為有 玩家能力、系統性文獻回顧、玩家社群知識、再遊戲化、玩家共創的重點而找出了 天堂2的解答。

最後網站NCSOFT則補充:天堂2M. 繼承了知名線上遊戲《天堂2》的娛樂特性, 帶給玩家超越現有手機遊戲的精緻3D畫面及全面開放、 無接縫地圖的嶄新世界。

戴維•霍克尼:藝術漫談

為了解決天堂2 的問題,作者(英)馬丁•蓋福特 這樣論述:

一塊3500年前的古埃及雕塑殘片,被達利演繹成一張妝如丹唇的沙發;從佛洛德的肖像中,隱約可見倫勃朗自畫像的深邃目光;洛倫突破二維畫面局限的宗教題材畫作,使霍克尼風景畫的創作豁然開朗;在奧爾巴赫恣意塗抹的油彩中,不難看到中國文人畫家大潑墨的豪情揮灑;日本的浮世繪又賦予凡·高的“向日葵”以獨特的韻味…… 藝術大師的創作奧秘為何? 我們放眼全球,尋找到在世界藝術史上有重要影響力的,尤其是那些能夠影響當代藝術思潮和解讀藝術大師的經典作品,推薦給中國讀者,以滿足讀者對藝術大師生平的探究之心,或是對其創作奧秘、藝術手法和內涵的探求之情,亦或是提升自身藝術品位的渴求之望。 我們期待這套叢書

能夠對當代藝術理論研究、藝術創作以及大眾藝術閱讀與鑒賞產生一定的影響。 讓我們一起走近大師,走進他們的藝術。 馬丁·蓋福特,一位藝術評論家、作家和博物館館長。在發表本書前他著有《黃屋子:梵·高、高更及在阿爾勒的動盪九星期》和《戀愛中的康斯坦布林》等作品。2009年,英國倫敦國家肖像畫畫廊舉行康斯坦布林肖像畫畫展時,他是監管人之一。他曾擔任過《旁觀者》和《星期日電訊報》的藝術評論專欄作者,現在他是《布隆姆伯格新聞》的資深藝術評論家。 引言 帶著iPhone的透納 1.約克郡的天堂 2.畫畫 3.自然主義的陷阱 4.描繪的問題 5.更大更大的畫 6.規模:

更大的畫室 7.看得更清楚 8.在電話和電腦裡作畫 9.憑記憶作畫 10.攝影與畫 11.卡拉瓦喬的相機 12.漫漫西行路:空間探索 13.淨化克勞德 14.電影及穿行於風景之間 15.音樂與運動 16.凡·高與素描的力量 17.在iPad上作畫 18.圖像的力量 19.戲劇 20.光線效果 21.沃德蓋特的九螢幕 22.春至 23.冬 24.《人間喜劇》 25.完成畫作 26.畫室 大衛·霍克尼生平及創作

天堂2進入發燒排行的影片

#喜歡按下訂閱分享

#王語瞳

以社會認同理論探討遊戲忠誠與使用後行為— 以大型多人線上角色扮演遊戲為例

為了解決天堂2 的問題,作者廖士豪 這樣論述:

線上遊戲提供了許多商機,改變了我們的生活,線上遊戲玩家不斷的在遊戲間轉換,也會在遊戲中組隊,因為現在的研究較少探討團隊參與和虛擬化身認同是否會影響到遊戲忠誠(如持續使用線上遊戲),因此本研究主要是為了補齊研究差距,於是加上內、外動機,沉浸經驗與社會臨場感,以社會認同理論觀點來探討。

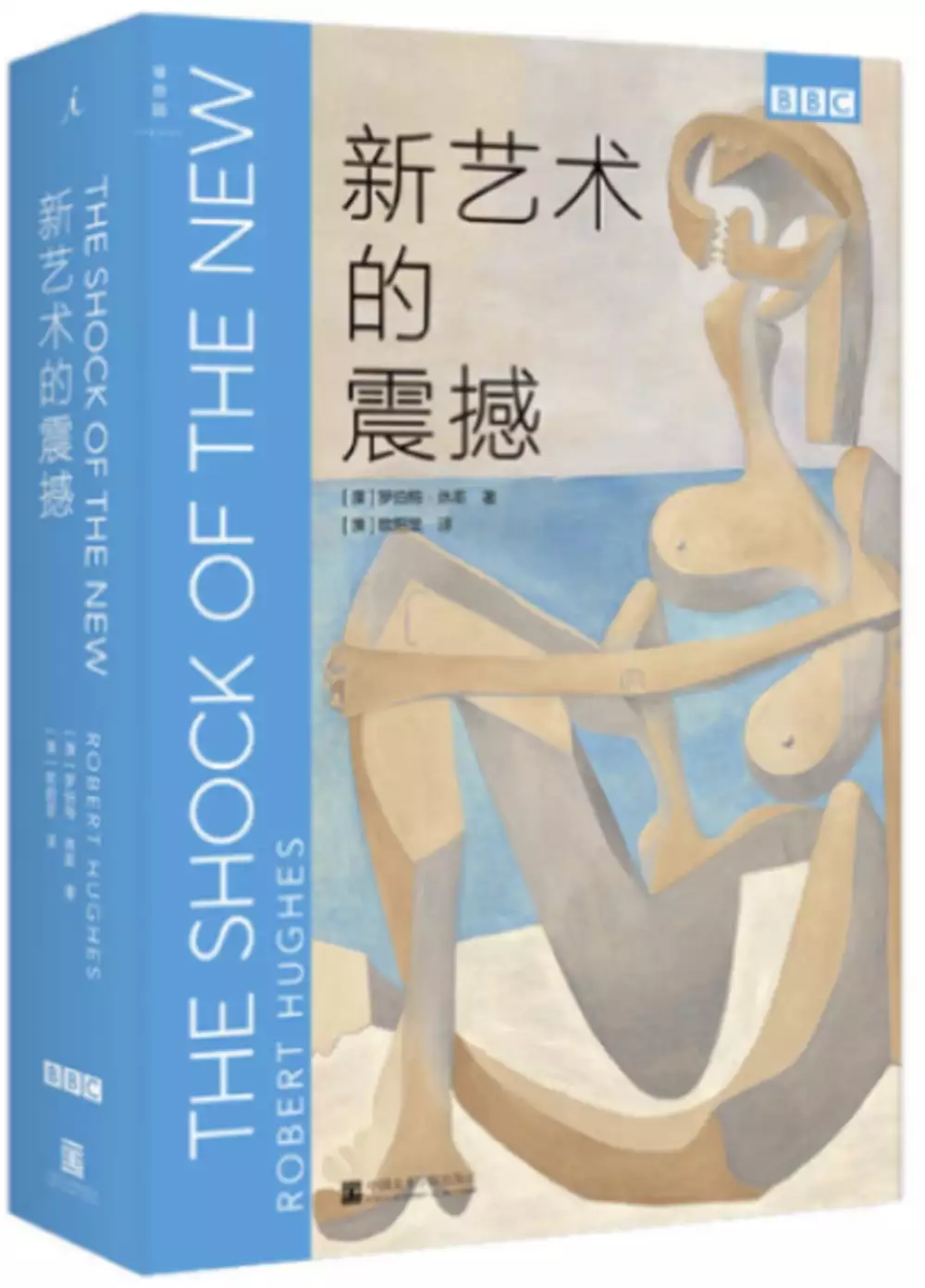

新藝術的震撼

為了解決天堂2 的問題,作者(澳)羅伯特·休斯 這樣論述:

由BBC製作的電視紀錄片《新藝術的震撼》首播於1980年,全球觀看人數超過2500萬,被譽為「紀錄片拍攝技藝與主持人敘事魅力的完美結合」。同名圖書甫一出版,即成為二十世紀八九十年代院校師生和文藝愛好者理解西方現代藝術的入門讀本。書中以八個理解現代藝術的重要主題為框架,多維角度勾畫出西方藝術的百年流變——1780年的異域情調,如何成為1880年的新鮮論調,又何以淪為1980年的陳詞濫調。作者以犀利精妙的筆觸,探求藝術更為完整的真實。 《藝術的力量》是BBC新千年以來最富代表性的鴻篇巨制,曾獲國際艾美獎「最佳藝術節目」、英國電影和電視藝術學院獎「最佳攝影紀實」等多項國際大獎。同名著作一經推出,便

躋身藝術史經典之列。八件無與倫比的大師之作,從卡拉瓦喬的《大衛和歌利亞》,到畢加索的《格爾尼卡》。作者沙瑪將我們從美術館的舒適區里趕出來,以扣人心弦的講述再現了波瀾壯闊的歷史情境。歷經種種不甘與不堪,孤注一擲的時刻——傑作自此誕生。「藝術有什麼用?」八件傑作給出了各自的回答。 《文明》首播於1969年,開BBC彩色藝術紀錄片之先河。年逾花甲的肯尼斯.克拉克與拍攝人員合作,走訪13個國家,拍攝117處地點,行程超過13萬千米,堪為典範。《文明》與同名著作一道,彙集了作者畢生對藝術的思考,成為理解歐洲文明與藝術無法繞過的經典。繪畫、雕刻、建築、文學和音樂是文明最直接的表現。克拉克以其廣博的知識和

篤定的判斷,回顧了歐洲自羅馬帝國滅亡以來的藝術發展,將文明的進程娓娓道來:藝術家在怎樣的時刻,如何擺脫時代的束縛;藝術歷經怎樣的時期,如何穿越時空的羈絆。 羅伯特·休斯,《新藝術的震撼》的作者,當代著名藝術評論家、歷史學家和電視紀錄片製作人。他曾任美國《時代》周刊的首席藝術評論員,並撰寫藝術評論長達30年。20世紀八九十年代,《新藝術的震撼》是全世界的高校和藝術愛好者了解西方現代藝術的入門讀本。 前言 1 機械天堂 2 權力的嘴臉 3 愉悅的風景 4 烏托邦的麻煩 5 自由的門檻 6 來自邊緣的景色 7 作為自然的文化 8 已經成為過去的將來 譯名表

指認電玩玩家的潛藏能力

為了解決天堂2 的問題,作者張鐵懷 這樣論述:

玩家如何玩的能力,一直是一個黑盒子。透過電玩經驗所衍生的能力到底是什麼?這個晚近學習學(learning sciences)的核心關切,一直未被詳解。本文解析玩家社群中浮現的社群知識,指認玩家展現的潛藏能力特性。研究問題定錨於:電玩世代玩家們潛藏的未知能力為何?藉由長時間的田野投入與觀察筆記、訪談與文件分析,研究結果呈現三個實徵研究,分別是:遊戲社群知識、再遊戲化能力、玩家共創能力。這三個過去未被具體指認的玩家潛藏的能力,並非本文作者刻意設計好實驗以進行研究,而是從研究者的位置,以質性取向的方式,長時間在田野的探尋所獲知。具體貢獻有二,首先,本研究彙整出之雙維度分析架構,具體指出現行的文獻缺

口與可能突破方式,可作為玩家各種能力的「座標系統」,讓後續研究者彼此的探討更容易對話與聚焦;其次,以擁有在地知識的資深成員角度,得以橋接遊戲玩家的圈內人知識,戮力開啟本領域研究社群成員亟需具備之分析視野,縮短電玩社群研究者與被研究者對於電玩知識的落差斷裂,亦即傳遞與詮釋兩個社群的已知和未知,透過實徵研究方式來使「玩家潛藏能力」這個文獻缺口能夠逐漸縮小,對於現今電玩社群知識學術化的急迫性有所回應。

天堂2的網路口碑排行榜

-

#1.天堂2:M外掛 - 手遊特工

天堂2 :M外掛. ... 檔案下載. 安裝天堂W外掛特工,體驗真正的遊戲樂趣。 歡迎免費試用,下載即可使用。 APK包載點. MEGA空間. 下載點一. Google空間. 下載點二. 於 ai.igcps.com -

#2.【百貨話題新開店4】歡迎來到肉食者天堂「小福利火鍋會所 ...

擁有眾多Buffet品牌,像是「饗食天堂」「饗饗」和「旭集」的餐飲集團「饗 ... 店內提供2種湯頭,一是汕頭湯底,用新鮮大骨和多種蔬菜,以及少許扁魚熬 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#3.天堂2革命中文攻略網-遊戲戰紀

最全天堂2革命攻略網,衝裝模擬器,全職業解析,全裝備洗煉,全地圖怪物圖鑑. 於 www.olgame.tw -

#4.NCSOFT

天堂2M. 繼承了知名線上遊戲《天堂2》的娛樂特性, 帶給玩家超越現有手機遊戲的精緻3D畫面及全面開放、 無接縫地圖的嶄新世界。 於 tw.ncsoft.com -

#5.網石《天堂2:革命》迎更新與《二之國》聯名活動登場| 遊戲

網石公司(Netmarble Corporation)今(22日)宣布,超人氣MMORPG手遊《天堂2:革命》與知名奇幻RPG遊戲《二之國II 王國再臨》推出聯名合作,加入新角色和 ... 於 tw.games.yahoo.com -

#6.[仿官] 【亞丁死騎服】疾風天堂2.一個不用課金.新手也能玩的 ...

伺服器設置伺服器名稱:疾風天堂II 伺服器版本:亞丁死亡騎士(完整實裝)輸入帳號密碼即可註冊完成 經驗值倍率:10 技能點數倍率:10 掉寶率:10 於 bhmtsff.com -

#7.天堂2革命外掛 - 手遊助手

天堂二 革命外掛- 天堂二革命助手,完整多功能自動主線任務、循環掛機、自動喝水、自動技能,全功能流暢自動運作,適用於Android手機、手機模擬器等平台,完美相容性讓 ... 於 www.gdlmg.net -

#8.《新天堂II》儲值教學優惠懶人包 - MyCard娛樂中心

新天堂II. 天堂Ⅱ的世界是以建立在兩塊陸地上的三個王國為中心。年輕的國王拉烏爾平定內亂後建立了新興王國─亞丁,自稱為古代艾爾摩瑞丁王國嫡系。 於 app.mycard520.com.tw -

#9.天堂2單機-新人首單立減十元-2021年11月 - 淘寶

去哪儿购买天堂2單機?当然来淘宝海外,淘宝当前有44件天堂2單機相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#10.遊戲下載| 新天堂II - 台灣官方網站 - NCSOFT

新天堂II一般伺服器與經典伺服器共用同一個主程式與遊戲帳號。 請使用電腦下載. 於 tw.ncsoft.com -

#11.新天堂II透視鏡

新天堂II透視鏡. ... 資料庫: 經典怪物、經典技能、經典任務、經典版改版摘要 · 舊版二轉專題 舊版二轉系列在此僅整理舊攻略資料方便網友查詢 ... 於 gametsg.techbang.com -

#12.日版天堂2於4/1起免費@ 天勻日記 - 隨意窩

雖然之前就有消息,不過今天日版天堂2官方公告出來了,4/1起天堂2改成基本遊玩免費的商城制遊戲。 雖然以前老想著天堂、天堂2能改免費,可是現在免費遊戲出這麼多, ... 於 blog.xuite.net -

#13.蒼穹天堂II

蒼穹天堂2於4月29日公開測試. 並且於11/11日進行大改版至『死境重生』. 請玩家下載最新主程式,並且安裝更新檔. 點我看改版後詳細資訊 ... 於 www.skylineage2.com -

#14.唯有天堂才能超越天堂!《天堂2 M》1月8日開啟事前預約今日 ...

《天堂2 M》是一款繼承了2003 年知名線上遊戲《天堂2》特性的手機遊戲,同時結合原創的故事劇情內容,並針對智慧型手機平台特性加以創新及優化。以智慧型 ... 於 news.gamebase.com.tw -

#16.『審判天堂2』重回十幾年前熱血盟戰,讓我們攜手回歸

【伺服器名稱】審判天堂II (長久服不變態) 【遊戲版本】榮耀覺醒(488)塔武堤版本,嗨翻天內容【34種職業】無覺醒系統,回味嗨翻天的感動. ✡遊戲配置✡ 於 forum.u-car.com.tw -

#17.『審判天堂2』百人在線長久服、自創天賦系統(推文串) - 棒棒糖 ...

【伺服器名稱】審判天堂II (長久服不變態) 【遊戲版本】榮耀覺醒(488)塔武堤版本,嗨翻天內容【34種職業】無覺醒系統,回味嗨翻天的感動 ✡遊戲配置✡ 於 www.lollipop168.com -

#18.天堂Ⅱ:新冠天堂二

天堂Ⅱ:新冠天堂二. 於 www.n-crown.com.tw -

#19.革命電腦版PC模擬器下載- 天堂2

下載天堂2:革命電腦版,在您的計算機和筆記本電腦上免費暢玩天堂2:革命。雷電模擬器是一個免費的模擬器,可讓您在PC上下載並安裝天堂2:革命遊戲。 於 www.ldplayer.tw -

#20.Lineage 2 Aden | Official Site

New and updated classes, options for solo play, and streamlined experience. 於 www.lineage2.com -

#21.情趣夢天堂|全國最大情趣用品專賣店

精選商品推薦; NPG|2代目完熟名器物語募集來的超萌少妻葵. 120%完熟名器物語葵司自慰套. 原價$3560 優惠價$1782. 葵司自慰套! 出生於大阪府,現日本是S1所屬AV女優, ... 於 new.dp-toy.com -

#22.想讓你認識真正的天堂2(文稍長..慎入) - 遊戲板 | Dcard

我稍微在這裡爬了些文,也許MMORPG的年代真的過去了,最近的"天堂2"的文章是在兩年前,不只如此,天2手遊的文章還滿街都是,讓我不禁有幾分感傷, ... 於 www.dcard.tw -

#23.遊戲天堂

遊戲天堂提供數千種免費線上好玩遊戲、小遊戲下載、您目前位於綜合遊戲區、遊戲天堂還有許多的免費小遊戲區、免費好玩遊戲區、遊戲攻略秘技. ... 魷魚遊戲:木頭人2 ... 於 www.i-gamer.net -

#24.最新熱門天堂II私服列表 - 遊戲666

遊戲666 天堂II私服列表,天堂II私服宣傳推廣、新開天堂II私服、熱門天堂II私服列表,遊戲666提供您多種私服列表,資訊清晰一目瞭然。 於 www.games666.info -

#25.《天堂W》魅力何在?玩家狂排隊、系統當機沒怪打卻大賺四億!

營運商NCSOFT 這次以「全球」作為遊戲主軸,世界各地玩家都可以展開刺激的對決,尤其可以在ID 後方顯示國旗,更宛如小型的虛擬世界大戰。 等了2 個月, ... 於 city.gvm.com.tw -

#26.新天堂II - 台灣官方網站 - NCSOFT

打開3D線上遊戲時代的不朽名作新天堂II,月費伺服器85級前免費體驗最新版本,經典伺服器永久免費、重返回憶裡最初的感動。熱血沸騰攻城戰、挑戰BOSS推王團, ... 於 tw.ncsoft.com -

#27.秋季狩獵派對 - 天堂M-活動公告

2. 天堂幣數量並非即時更新,當日獲得的天堂幣數量,會於隔日的16:00前陸續更新。 3. 玩家須於指定的地圖內,以最後一擊擊殺怪物才可以獲得數量不等的天堂幣。 於 event.beanfun.com -

#28.王者天堂II

王者天堂II 王者天堂2 新天堂II - 台灣官方網站天堂2私服天堂私服革命天堂II 革命天堂革命天堂2 天堂2革命天堂2 天堂繁體新天堂2私服台灣新天堂2私服香港新天堂2私服新 ... 於 playl2.666forum.com -

#29.成為最強匠人!《天堂2:革命》第二專業技術登場| 遊戲

遊戲公司網石今(10)日宣布,《天堂2:革命》推出更新,加入全新第二專業技術系統,邀請技術高超的大師,將可更進一步鑽研全新技術。 於 newtalk.tw -

#30.天堂II 官方网站-腾讯游戏

新天堂II 腾讯官方网站. 於 tiantang2.qq.com -

#31.天堂2 Pvc的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

天堂2 pvc價格推薦共96筆商品。包含95筆拍賣、1筆商城.快搜尋「天堂2 pvc」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#32.天堂II經典伺服器-台灣官方網站 - NCSOFT

十年經典、風華再現,線上遊戲經典大作天堂II,推出【免月費】經典伺服器服務,帶您重拾遇見3D線上遊戲最初的感動,回到【序章】版本,站在夢想的起點,燃燒你的冒險之 ... 於 tw.ncsoft.com -

#33.天堂2:革命-禮包、鑽石、首抽SR帳號熱賣-8591寶物交易網

天堂2 :革命提供全品項鑽石禮包、金幣禮包、新手禮包、劇情禮包代儲,銷量最高正規儲值、政府立案、三分入帳;更多未綁定、首抽SR帳號特價售賣. 於 www.8591.com.tw -

#34.天堂2 - 人氣推薦- 玩具、公仔- 2021年11月 - 露天拍賣

共有5875個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和天堂2相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#35.PaGamO

2 ; 3; 4. Hi, first time to PaGamO? Join the craze of flipping education and subvert your imagination of the classroom. Join Game ... 於 www.pagamo.org -

#36.天堂2:革命- Google Play 應用程式

手遊革命,天堂2:革命 □ 新章節「混沌古魯丁」更新! 全新的冒險在等待各位勇士來挑戰。 □ 擴張等級上限至560! 同時也一併提升了升級獎勵與各種副本。 於 play.google.com -

#37.天堂II私服交流

天堂2 的私服交流討論區。歡迎玩私服的玩家分享心得。 天堂私服. 於 lineage.touhou-wiki.com -

#38.天堂2 - Netmarble JoyBomb網石棒辣椒手遊資訊平台

官網 · 下載 · 粉絲團 · 巴哈. 遊戲新聞). 新聞《天堂2:革命》更新賽季二資料片「巴拉卡斯的怒火」全新亮相. 新聞《天堂2:革命》更新 妖怪谷回歸「陰陽師」活動強勢 ... 於 nmn.joybomb.com.tw -

#39.天堂2:革命(日版) 代儲值

天堂2 :革命代儲值提供全台最便宜、儲值快速、管道安全有保證。 24小時全年無休快速充值。 天堂2:革命儲值火熱上市,iplaygame91樂遊網天堂2:革命儲值優惠又快速; ... 於 iplaygame91.com -

#40.《新天堂II》10月30日全面免費,新手30分速升85等- YouTube

《新天堂II》10月30日全面免費,新手30分速升85等. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. 於 www.youtube.com -

#41.11月第2周韩国地区手游畅销榜:《天堂》类游戏占半壁江山

【17173新闻报道,转载请注明出处】. 本周,韩国地区Google Play畅销榜第一,依然由11月4日上线的《天堂W》获得。排行第二,由《奥丁:英灵殿崛起》 ... 於 news.17173.com -

#42.《天堂2》:《天堂Ⅱ》是由韓國NCSOFT研發 - 中文百科知識

以虛幻引擎開發的《天堂2》,擁有目前網路遊戲中最具震撼力的畫面效果,極富東方特色的唯美主義畫面,讓所有玩家都為之震撼。精靈、獸族、人類等多種族與職業,血盟、 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.[教學]天堂2革命快速首刷SR武器教學(使用夜神模擬器)

此方法為目前最快的方式,不需要再重裝天堂2遊戲APP和複製貼上主程式,就能夠快速進行重刷SR武器,廢話不多說,趕緊看底下這篇教學吧! PS.前面是安卓模擬 ... 於 mrmad.com.tw -

#44.天堂IP 在南韓號召力有多強?《天堂2 M》上市不到3 個月

天堂系列為南韓國民IP,遊戲作品一直穩居南韓手遊暢銷榜首。截至2019 年10 月,NCSOFT《天堂M》和Netmarble《天堂2:革命》總收入超過40 億美元。 於 technews.tw -

#45.《天堂2:革命》正式於iOS和Android上架4種族24個職業可供 ...

這款智慧型手機上的《天堂2:革命》採用了目前最頂尖的遊戲引擎Unreal Engine 4來建構,基本上玩法也是和之前在PC上推出的《天堂2》相似,基於該遊戲 ... 於 www.cool3c.com -

#46.天堂2 革命 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 同時造成擊倒2 秒狂風之擊主動 37 16 秒(魔杖)用道風刃攻擊直線敵人技能等級所需MP 所需金錢所需SP 能力說明 36 3986 36000 255 可以造成傷害229.20%+31050 人類 ... 於 books.google.com.tw -

#47.橘子痛失《天堂2M》代理權轉投資收益也落空 - 鉅亨網

NC Taiwan 是由NCsoft 與遊戲橘子在2003 年8 月合資成立,成立後即代理NCsoft 研發的《天堂2》,不過,2007 年NCsoft 從橘子手中買回部份持股,持股拉 ... 於 news.cnyes.com -

#48.出雲天堂2

伺服器名稱:出雲天堂2. 私服主機位置:海外. 私服特色簡介:完成任務就送全套裝備推廣就送贊助幣. 出雲天堂2官網:進入官網. 開機時間:西元2021年06月25日晚間20:00. 於 playsf.net -

#49.還在猶豫入不入坑?先看《天堂2:革命》快哉26問!讓你少走 ...

《天堂2:革命》是近期最受矚目的手機遊戲,不論《天堂》系列新舊玩家都遙遙觀望遊戲的實際表現,這裡我們統整了玩家們最常碰到的問題,方便大家決定要不要正式加入 ... 於 www.peekme.cc -

#50.饗食天堂-自助美饌優惠消息

歲末迎春犒賞季尾牙春酒饗划算! 平日多人同行饗優惠每滿15人用餐,享2人免費! 【活動時間】 ◇ 尾牙:2021/12/01(三)~2022/01/28(五) 於 www.eatogether.com.tw -

#51.《天堂2:革命》全新時裝和坐騎來了新種族「半獸人」將登場

網石遊戲於今日宣布,旗下MMORPG 手機遊戲《天堂2:革命》於本次更新中推出全新的時裝和坐騎。首先,網石推出了新的時裝「學生制服」和「腳踏車」坐騎 ... 於 game.ettoday.net -

#52.《天堂2:革命》大規模要塞戰7月28日首次登場

亞洲成長最快速的手機遊戲公司網石遊戲(Netmarble Games),今(24日)宣布旗下MMORPG手遊《天堂2:革命》將於7月28日舉行大規模要塞戰。 於 game.udn.com -

#53.天堂2私服142遊戲私服論壇

天堂2 私服 今日: 1 |主題: 3990|排名: 6. 12345678910... 200 / 200 ... 於 www.142game.com -

#54.飛越天堂II

飛越天堂2|繁體天堂2私服|台灣天堂2私服|香港天堂2私服|澳門天堂2私服|新天堂2私服|lineage2|飛越新天堂2私服|天堂II私服. 飛越天堂2|繁體天堂2私服|台灣天堂2私服| ... 於 www.l2yx.com -

#55.《天堂2:革命》6 月14 日公開下載啟動開服時間正式公布

雖然現在E3 展正如火如荼地展開,不過相信也有許多玩家沒忘記明天就是《天堂2:革命》的上市日。而網石遊戲今日也公布了本作的開服時間, ... 於 www.newmobilelife.com -

#56.職業選擇、副本攻略、任務密技- 天堂2:革命 - 皮諾電玩

《天堂2:革命》為一款免費下載的MMORPG 手機遊戲,奠基於知名PC 版線上遊戲《天堂2》IP。本作保持了PC 版原著的真實性,於行動裝置展現了開放世界、 ... 於 game.kikinote.net -

#57.天堂2 - 私服論壇

天堂2. [ 3859 主題/ 13579 回復]. RSS. 版主: *空缺中*. 收起/展開. 本版規則. 12345678910... 193下一頁 · 返回首頁 發帖. 類型. 主題: 全部 · 精華; |; 時間: 一天 ... 於 www.lineage-game.com -

#58.吃到飽控開吃!饗食天堂6.0爽吃200道料理,櫻桃鴨捲

國內吃到飽品牌「饗食天堂」悄悄換上新裝了!將全台20間門市升級改裝 ... 連續7天特選系列都有,外送「太妃核果那堤」第2杯半價. 2021/11/15 09:00 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#59.天堂w如何快速赚钱天堂w初期赚钱思路 - 玩友游戏网

对妖精而言最好的蓝武是天使弓还需要小精灵翅膀200个,. 到时候这两个素材一定是供不应求,. 因此推荐优先在妖精地监第一层或第二层组队刷图 ... 於 m.downuc.com -

#60.[閒聊] 天堂2m和天堂2:革命是不同遊戲嗎- 看板C_Chat

想問一下這兩款是不同遊戲嗎天堂2:革命進去就320級一身神裝但我不知道在玩啥因為他自已會跑. 於 www.ptt.cc -

#61.楓葉天堂2服 - 私服123

楓葉天堂2服設置信息. 伺服器名稱:楓葉天堂2服. 私服主機位置:台灣. 私服特色簡介:最具特色的寶版,穩定營運長久經營. 楓葉天堂2服官網:進入官網. 於 www.gamex123.com -

#62.《天堂2M》上市首周工作室滿街跑,日版連五天狂Ban破千 ...

NCSoft 話題新作《天堂2 M》已於上周正式在台灣、日本兩地同時上市,然而遊戲上市初期除了加入大量活人之外,就連機器人也跟著一起源源不絕湧入亞丁 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#63.天堂圣王游戏 - 手游之家

天堂 圣王手机版亮点. 1.当玩家将自己的技能发挥到极致时,他们便能够发挥自己的超能力,. 2.培育灵兽来陪伴它们,可以给大师带来一定的战斗力加成,并 ... 於 www.shouyouzhijia.net -

#64.天堂II

天堂II. 44512 likes · 4 talking about this. 【官方正式粉絲團】 天堂II粉絲團歡天喜地開幕囉,歡迎所有喜愛天堂II的粉絲們和我們一起實現所有歡樂^^ 新天堂II官網... 於 www.facebook.com -

#65.天堂2:革命安卓下載,安卓版APK | 免費下載 - APK Pure

手遊革命,天堂2:革命 □ 新章節「混沌古魯丁」更新! 全新的冒險在等待各位勇士來挑戰。 □ 擴張等級上限至560! 同時也一併提升了升級獎勵與各種副本。 於 m.apkpure.com -

#66.天堂ii - 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦天堂ii商品就在蝦皮購物!買天堂ii立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#67.[2021]聖誕天堂2 特色伺服器陪你度過接下來的每一年

[2021]聖誕天堂2 特色伺服器陪你度過接下來的每一年, 私服討論online , 45天堂私服論壇. 於 lineage45.com -

#68.[說明] 異常獲取委託獎勵相關處置說明: 天堂W - NCSOFT

2 ) 透過委託佈告欄獲得50次以下的獎勵,但相同的委託異常完成2次以上※ 1天的基準為05:00 ~ 隔日04:59 (KST) ※ 關於異常獲取獎勵的帳號,已進行臨時 ... 於 lineagew.plaync.com -

#69.天堂2:革命PC版-立即體驗 - 夜神模擬器

天堂2 :革命電腦玩--重返天堂傳說,即刻體驗!天堂2:革命手遊電腦版下載,夜神模擬器是一款可以將手機遊戲流暢的運行在電腦上的工具,其優質的遊戲兼容性,穩定性, ... 於 tw.bignox.com -

#70.电影天堂_电影下载_高清首发

电影天堂. 网站启用A+级别的https加密,原http地址已失效,请记住本站网址https://www.dy2018.com,用 ... 2021年国产7.2分动画片《白蛇2:青蛇劫起》HD国语中字09-11 ... 於 www.dy2018.com -

#71.天堂2SF,最新天堂2三国战记|英雄天堂ii游戏网站WWW.YXTT2 ...

天堂ii 私服网游戏是NCSOFT研发天堂2014制作的最新天堂2发布网站新开天堂3血盟手游,大英雄时代在芙蕾雅刷图加点的亚丁湾怀旧非人类对抗半兽人玩法是国战精灵魔幻3D使者. 於 www.yxtt2.com -

#72.「天堂2」穩定成長,吉恩立轉虧為盈 - iThome

由遊戲橘子、NCSoft合資成立的吉恩立(NC Taiwan),在經過一年多的營運之後,目前旗下唯一的產品「天堂2」,已經達到8.7萬同時上線人數,除此之外,NC Taiwan的營運也 ... 於 www.ithome.com.tw -

#73.【FLYING 南霸天週報】(Week27)-從天堂掉到地獄 - 運動視界

說到江辰晏,我認為他週五真的投得很好了,今年其實在先發表現也夠水準,只可惜古林與胡智為已經卡住了兩席,而且難以撼動,在林子崴手有狀況下二軍後,有 ... 於 www.sportsv.net -

#74.《四樓的天堂》結局「成為一個完整的人」:完整必非完美

《俗女養成記2》最後一集是「閃閃發亮的大人」,《四樓的天堂》則是「成為一個完整的人」,完整並非完美無缺,而是接納了自己的不完整,此時此刻便會是閃閃 ... 於 www.vogue.com.tw -

#75.在App Store 上的「天堂2:革命」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「天堂2:革命」。下載「天堂2:革命」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#76.天堂2:血盟-韩国NCSOFT天堂2正版手游国服全面公测

《天堂2:血盟》是由NCSOFT授权、蜗牛游戏打造的正版天堂2手游。游戏不仅继承了原版庞大绚丽场景和畅爽战斗操控, 更保留了公会玩家熟知的血盟、攻城战系统。 於 tt2.woniu.com -

#77.【亞丁風靈服】疾風天堂2.一個不用課金.新手也 ... - 168遊戲論壇

疾風天堂2一個不用課金!新手也能玩的天堂2!○四百人在線○全台業界唯一仿正亞丁版!!!完整度最高!!伺服器名稱:疾風天堂II伺服器版本:亞丁 ... 於 www.168gamesf.com -

#78.天堂2衰退的真正原因,倘若和魔獸世界一同堅持 - 每日頭條

天堂2 當年可以說是用其不亞於魔獸世界精美的畫面驚艷了所有玩家的眼球,打擊感強,劇情豐富,畫面精美,很多玩家甚至一度以為它將會成為第二個魔獸 ... 於 kknews.cc -

#79.新天堂II 哈啦板- 巴哈姆特

歡迎來到新天堂II哈啦板,最新資訊及情報分享、精華好文查找、創作交流討論,盡在巴哈姆特! 於 forum.gamer.com.tw -

#80.天堂II - 维基百科,自由的百科全书

《天堂II》(韩语:리니지2,英语:Lineage 2)是來自韓國的線上角色扮演遊戲(MMORPG),開發歷時三年多,最早於2002年E3展發表。世界觀設定在《天堂》的150年前,但 ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.【玩具人。黑色北極熊。投稿】OrchidSeed 天堂2 妖精開箱分享

大家好,今天要與各位開箱分享的是由OrchidSeed推出的天堂2妖精雖然天堂2這款網路遊戲相當知名,但我自己本身其實從來沒有玩過因此會想買這尊PVC也不是因為對遊... 於 www.toy-people.com -

#82.《天堂2:革命》闇天使預約開跑「血盟派對」見面會搶先試玩 ...

為慶祝《天堂2:革命》推出滿2週年,網石公司7月底在台北、台中、台南分別舉辦「血盟派對」,邀請玩家同歡... 於 www.upmedia.mg -

#83.天堂2:革命

Remember! Event. 【社群活動】投票給<天堂2:革命>舞蹈偶像!(已發放獎勵). Sep 15, 2021. 於 forum.netmarble.com -

#84.[出門] 『天堂2:革命』手遊登陸台灣! 不用去網咖在辦公室就 ...

網石遊戲(Netmarble Games)在今天的記者會發佈了《天堂2:革命》將在6月14號正式在台上線的消息!從營業額來看,這款手遊頗有讓天堂榮光再現的 ... 於 agirls.aotter.net -

#85.《新天堂II》今日改版開放全新伺服器以及全新種族風靈

NC Taiwan旗下遊戲《新天堂II》今(20)日改版,一般、經典、亞丁伺服器都分別推出更新內容。其中亞丁伺服器推出全新種族「風靈」,以及全新同名伺服器 ... 於 www.chinatimes.com -

#86.天堂2M - 台灣官方網站 - NCSOFT

血盟經驗值獲得量提升2倍! 詳細內容 · 繼承者的服務宣導. 訪客帳號綁定教學. 詳細內容 ... 於 tw.ncsoft.com -

#87.天堂2 M 全職業介紹&推薦|攻略心得 - 滋味手游

天堂2 M 全職業介紹&推薦|攻略心得 ... 首先是《天堂2M》這款遊戲的職業系統和一般遊戲選職業不同,遊戲中的角色可以說是全職業適用,玩家的角色可以 ... 於 ziweigame.com