城市舞台檔期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尼古拉斯‧海特納寫的 我在英國國家劇院的日子:傳奇總監的12年職涯紀實,看他如何運用「平衡的技藝」,讓戲劇重回大眾生活 和野島剛的 銀幕上的新台灣:新世紀台灣電影裡的台灣新形象都 可以從中找到所需的評價。

另外網站檔期查詢 - 臺中市大墩文化中心也說明:(一)於活動開始一個月前向臺中市大墩文化中心(以下簡稱本中心)提出申請。使用時段為週六及週日10:00~17:00,相關場地及檔期資訊於本中心官網>場地借用>戶外城市小舞臺 ...

這兩本書分別來自臉譜 和聯經出版公司所出版 。

國立臺北大學 都市計劃研究所 周志龍所指導 李建衡的 都市再發展之多尺度治理挑戰-臺北市「新東區」的案例分析 (2017),提出城市舞台檔期關鍵因素是什麼,來自於新自由主義、多尺度治理、都市再發展、南港、公私合夥。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 董澤平所指導 蔣燕美的 公立文化機構表演空間營運模式之研究─以國立國父紀念館大會堂為例─ (2017),提出因為有 公立文化機構、表演空間、劇場、營運模式的重點而找出了 城市舞台檔期的解答。

最後網站聖誕節則補充:聖誕節作為一個消費市場的黃金檔期,各大品牌絕對不會掉以輕心,有的會推出專為聖誕而設的別注系列,有的將冬季系列來 ... 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕.

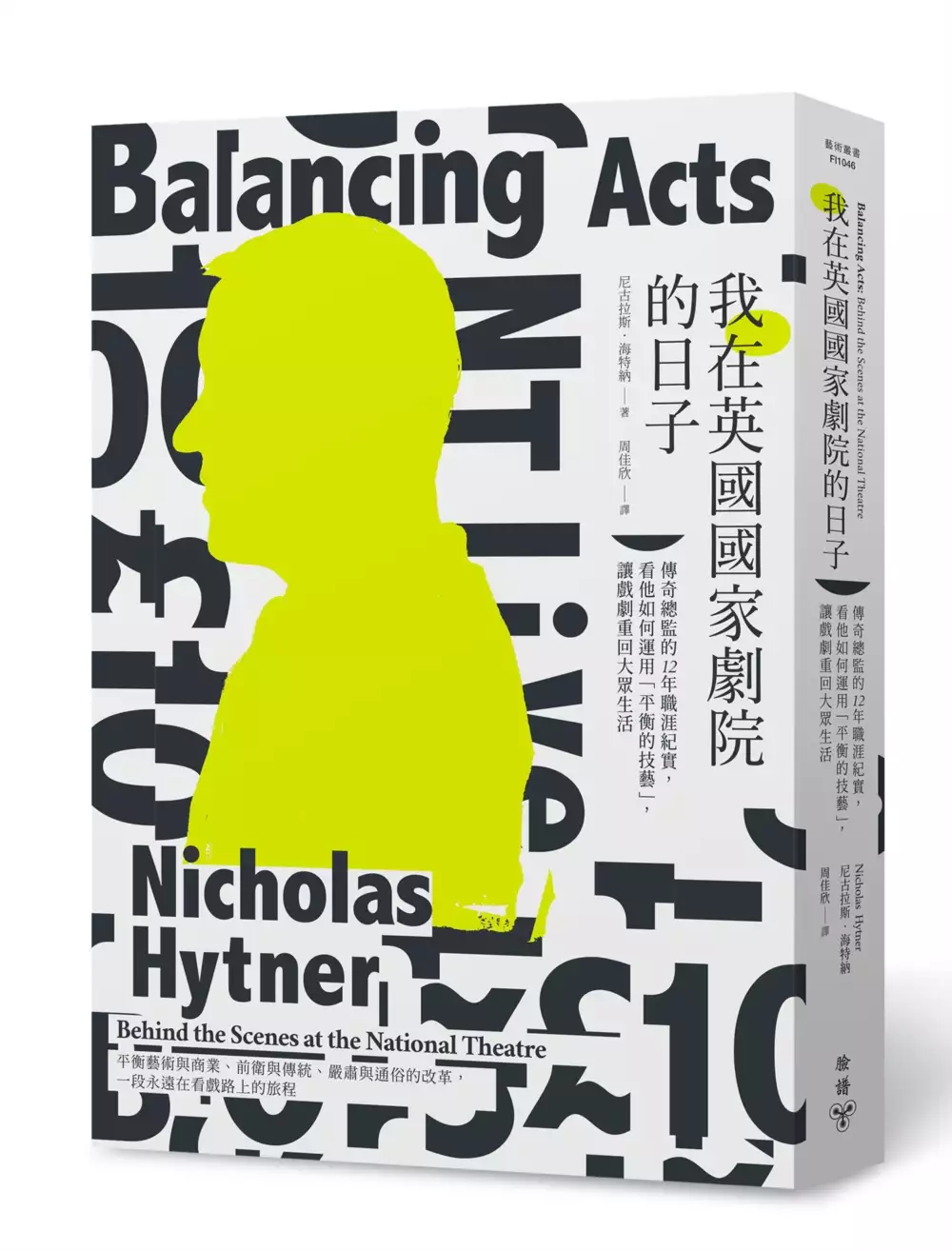

我在英國國家劇院的日子:傳奇總監的12年職涯紀實,看他如何運用「平衡的技藝」,讓戲劇重回大眾生活

為了解決城市舞台檔期 的問題,作者尼古拉斯‧海特納 這樣論述:

「雖然我們要做的是藝術,但是我們明白自己也是身在娛樂業。 而這正是本書與國家劇院所觸及的平衡演出之一。」 推動10英鎊戲劇季、周日劇場、英國國家劇院現場 讓一年觀戲人次從75萬突破至1500萬的傳奇 平衡藝術與商業、前衛與傳統、嚴肅與通俗的改革 一段永遠在看戲路上的旅程 ★全球暢銷小說《黑暗元素》作者菲力普.普曼、《非普通讀者》作者艾倫.班耐特盛情推薦 專文導讀 于善祿 台北藝術大學戲劇學系助理教授 王友輝 劇作家、導演、戲劇研究者 耿一偉 衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問 馬欣 作家 梁志民 國立台灣師範大學教授、果陀劇場藝術總監 許哲彬 劇場導演 陳鎮川 音樂製作人、舞台導演 黎

煥雄 劇場導演 謝盈萱 演員 鴻鴻 導演.策展人 簡莉穎 劇作家 ──推薦 本書作者尼古拉斯‧海特納,堪稱當今最受大眾愛戴的劇場工作者之一。身為導演,他執導的戲劇包括莎劇、在倫敦及百老匯公演十年之久的音樂劇《西貢小姐》(Miss Saigon),以及電影《意外心房客》(The Lady in the Van)等。除此之外,他更為人所知的身分,便是在二○○三年到二○一五年,擔任英國國家劇院藝術總監的十二年間,製作了無數膾炙人口的劇作,並透過革新的商業手法讓觀眾重回劇場。 在本書,海特納一方面記錄他如何平衡藝術與商業,讓英國國家劇院擔負起延續戲劇傳統的使命,更在營運上成為具延續性、成功的商業

典範。同時他也生動的描述每一齣戲在製作上層出不窮的意外與艱難時刻、鉅細靡遺地回憶他跟眾多劇作家、演員合作的八卦軼聞,讓人恍如親臨現場,一窺英國國家劇院的幕前幕後。 好評推薦 「海特納在這本書提醒了台灣的劇場工作者、文化決策者與觀眾們,藝術與商業之間的平衡並不矛盾,而是必須看清楚自身的文化在哪裡。」──許哲彬 劇場導演 「出於一種謙遜,作者說這本書的許多內容出於一種『剽竊』,但都來自頂尖人物身上,現在這本書就這樣無私而大方地與世界分享,而每個劇場人、甚或不在劇場但樂於追求生命平衡演出的每個人,都請不要錯過這個分享。」──黎煥雄 劇場導演 「相信藝術家和觀眾會讀得津津有味,而藝術行政與策展

人更能偷得許多撇步。但我更希望文化政策的擬定與執行者能夠好好觀摩,理解文化的盛世需要多麼強大的支持才可能成就。」──鴻鴻 導演.策展人 「海特納坦誠地分享了自己與亞瑟‧米勒(Arthur Miller)、海倫‧米蘭(Helen Mirren)、瑪姬‧史密斯(Maggie Smith)和湯姆‧史達帕德(Tom Stoppard)等劇場名人共事的私密趣事……儘管他並非總是能夠達成目標,可是那些失敗的經驗讓人思考,並讓內容更加扣人心弦。」──《出版者週刊》(Publisher’s Weekly ) 「記錄下一座偉大戲院的故事,豐富的內容包括了過往歷史和尋找在現代維持經典的新方法,有趣得不得了⋯⋯

這本書可讀性非常高,充滿了生動的軼事,同時也有作者對戲劇最親密的理解。」──菲力普.普曼(Philip Pullman),全球暢銷小說《黑暗元素》作者 「本書精采動人地記錄了尼古拉斯.海特納在英國國家劇院的年歲……對我而言,與他共事實在是愉悅無比的事,而這本美妙的書會告訴你箇中緣由。」──艾倫.班耐特(Alan Bennett) 「這是一本絕佳好書寫出了劇院生活,同時關注了劇場與人生。坦率、機智且真誠,堪稱同類書籍的經典之作。」──威廉.波伊(William Boyd) 「本書風趣尖銳且十分睿智;毫不意外,尼古拉斯.海特納的寫作功力就跟其導演功力一樣出色。既是迷人的回憶錄,也是精采的參考

指南,這絕對是不容錯過的一本好書。」──山姆.曼德斯(Sam Mendes) 「海特納活靈活現地訴說了壓力與回報,關於經營位於倫敦南岸那一座將奧茲王國具象化的劇院,也為我們輕快地勾勒出演員的眾生相。海特納對自己的工作認真以待可是卻迴避嚴肅,他要的是樂趣,或許在這本書中最平衡的要素就是海特納本身。」──《泰晤士報》(The Times) 「海特納的散文就如同其導演風格一樣明快有力。他坦言自己的侷限,以不流於濫情的文筆,把自己在泰晤士河南岸的光彩成就歸咎於許多合作伙伴,但是就是不願自己居功……結果就是召喚出了這本劇場幕後生活的一本書,既引人入勝又趣味盎然。」──《經濟學人》(The Econo

mist)

城市舞台檔期進入發燒排行的影片

1. 應該要自愛 2. 香港製造 3. Don't Be Cruel / 佛跳牆 4. Love Me Tender 5. I Started A Joke 6. Sealed With A Kiss 7. 行快D啦 8. 一生想玉人 9. 最緊要好玩 10. .鐵塔凌雲 11.那裡是吾家 12. 洋紫荊 13. 同舟共濟

1986年第八屆「十大中文金曲」頒獎禮向許冠傑頒發金針獎,表揚其音樂成就,同年亦獲十大勁歌金曲榮譽大獎。

1990年,在陳少寶轉往亞太區後,關維麟將其轉回寶麗金,推出大碟《香港情懷90》。 一曲《急流勇退》,可見許冠傑已萌生退休的想法。他開始逐漸淡出舞台。 同年許氏兄弟重組,拍攝喜劇《新半斤八兩》,取得暑期票房冠軍,為年度票房第三位。

1991年,憑《笑傲江湖》的《滄海一聲笑》奪得第十屆香港電影金像獎的最佳原創電影歌曲。

許冠傑於1992年初宣布退休,無綫電視為許冠傑在尖沙咀麗晶酒店(今香港洲際酒店)舉辦《許冠傑光榮引退匯群星》,不少當紅歌手都有出席,包括之前宣布「封咪」的張國榮。3月舉行告別演唱會,刷新香港歌手在紅館舉行演唱會的最高場次紀錄(41場,隨後為徐小鳳的43場打破)。並拍攝退休前最後一套賀歲片《花田囍事》,退休後曾在私人場合客串表演,參與製作舞台劇《仲夏夜狂想曲》(1999年2月)和客串電影《大贏家》(2000年1月)等。

2004年初許冠傑有感當時香港人經歷了很多不開心的事,如SARS事件及羅文、張國榮和梅艷芳先後逝世,於是譜寫了《繼續微笑》和《04祝福你》,為香港社會打氣,並為復出揭開序幕;2004年起以香港為首站,舉辦《繼續微笑會歌神演唱會》,門票迅即售罄,掀起了歌壇一片懷舊熱潮。並推出新曲加精選《歌神與你繼續微笑04》,後來04-05年再在內地、東南亞及美加多個城市巡迴演唱。

2007年,簽約國際娛樂唱片公司,推出大碟《人生多麼好》。12月17日,國際娛樂及春天舞台合辦《許冠傑香港大球場Live音樂會》,許演繹橫跨不同年代的66首金曲,與全場三萬多人盡情歡樂。香港大球場在1994年重新啟用後,他是第二位在此舉辦演唱會的本地歌手(首位為譚詠麟)。

2009年9月4日至9月7日,許冠傑再度於紅磡體育館舉行4場《難忘往日情》演唱會,並演繹已故歌手朋友的作品以示致敬。許冠傑爲這次名爲「難忘往日情」的演唱會錄制了同名主題曲,歌中巧妙地把張國榮的《風繼續吹》、陳百強的《一生何求》、梅豔芳的《心債》、Beyond的《光輝歲月》、鄧麗君的《漫步人生路》與羅文的《幾許風雨》串聯起來,成爲一首點題之作。

2010年代許冠傑近年以演唱會作為與樂迷會面的途徑;

2012年4月13日至4月16日,於紅磡體育館舉行4場《斤兩十足》演唱會,期間更唱出由多首名曲製成的串燒歌《斤兩十足》,配以香港時事新聞的畫面。

2014年4月18日至4月20日,於紅磡體育館舉行3場《許冠傑What a Wonderful World演唱會》,其後開始世界巡迴演出。8月,任香港電台電視節目《我們都是這樣唱大的》第一集嘉賓,講述音樂事業點滴。

2016年10月27日至10月30日,於紅磡體育館舉行《請✓許冠傑演唱會》。

2018年,許冠傑為母校英華書院慶祝創校二百周年創作的歌曲《天地人》。

2020年,因應新冠肺炎持續重創香港各行各業,通利琴行工程服務部門受疫情影響於3月解散,許冠傑原定於7月紅館檔期舉行6至7場個人演唱會亦因而受到影響。不過,許冠傑仍捐出25萬支持通利琴行工程服務部的前員工解決失業難關,以及4月12日舉行網上演唱會為他們籌款。

本集分段時間表: (多謝網友提供) 應該要自愛 0:01 , 香港製造 1:46 , Don't Be Cruel /佛跳牆 4:25 , Love Me Tender 7:14 , I Started A Joke 9:47 , Sealed With A Kiss 11:50 , 行快 D 啦 13:50 , 一生想玉人 15:07 , . 最緊要好玩 16:47 , .鐵塔凌雲 19:29 , 那裡是吾家 22:30 , 洋紫荊 24:46 , 同舟共濟 28:29 ,

都市再發展之多尺度治理挑戰-臺北市「新東區」的案例分析

為了解決城市舞台檔期 的問題,作者李建衡 這樣論述:

過往探討新自由主義都市再發展的文獻多著重於地方政府與民間私部門之間的城市尺度,而當新自由主義的都市治理也席捲東亞「發展型國家」(developmental state)時,作為首都的介面城市(interface city)仍受國家機器策略性地介入,因此許多文獻將這些城市治理的關注置於中央政府、地方政府、私人資本三者之間的權力運作關係。然而,其仍然忽略來自跨境尺度、區域尺度,以及逐漸浮現於政策權力舞台的市民等其它尺度治理連結影響。因此,本研究以都市再發展多尺度治理分析架構,透過結合不同尺度之間的治理關係,以綜合性的視角重新詮釋都市再發展政策過程中,更複雜、卻也更完整與真實的治理矛盾問題。本研究

以作為臺北市「新東區」的南港地區為例,後工業化南港地區的大批棕地成為腹地有限的臺北市近30年來的都市再發展策略之地,然而其政策卻呈現不斷延宕與變更問題,最主要的原因是來自新自由主義都市開發策略下的多尺度治理矛盾,故本研究以多尺度治理架構,分析南港地區都市再發展政策延宕與變更的原因。研究結果顯示,第一,跨境/國族/區域尺度治理矛盾使得城市區域競爭力受限,在此結構環境背景影響下,降低民間私部門投入南港地區開發的意願,而到目前為止,臺灣智埠中樞-五大中心計畫之中,沒有任何民間私部門投入的開發案完成;第二,政策執行階段的公私合夥機制失靈危機,公私合夥機制基礎薄弱導致公私部門彼此的投機行為,影響政策與開

發案執行成效;第三,政策效應形成公私合夥機制的「滯澀」,市民對於公私合夥機制基礎薄弱與新自由主義極化發展的不滿,形成政治壓力迫使市政府進行政策調節,然而2014年底後,柯文哲市府團隊過激的政策調節,造成公部門的信任與社會資本巨幅貶值,使得私部門不願與之合夥,進而形成新一波的政策延宕與變更問題。

銀幕上的新台灣:新世紀台灣電影裡的台灣新形象

為了解決城市舞台檔期 的問題,作者野島剛 這樣論述:

二十一世紀新台灣電影現象! 你能在一分鐘內說出十部近三年上映的國片嗎? 或許你不太常看國片,也不清楚台灣電影人在忙什麼。 但是,曾經想過嗎?台灣電影正是讓全世界認識我們這座島嶼的櫥窗! 《兩個故宮的離合》、《謎樣的清明上河圖》、《最後的帝國軍人》 暢銷作家 野島剛 2015年最新作品 描繪近十年來台灣電影裡所呈現的台灣新形象 收錄:侯孝賢、魏德聖、齊柏林、鈕承澤、蔡明亮、陳懷恩、陳玉勳、九把刀、李烈,九位台灣電影導演、製片人專訪紀錄。 熱愛新世紀台灣電影,看過一百多部國片的日本資深記者野島剛,以跨文化的比較性視角切入,描繪出近十年來新世紀台灣電影裡呈現出的

台灣新形象。 野島剛強調,這本書並不是電影解說書,而是透過電影這扇窗去觀察台灣社會,是以記者角度出發的書: ‧台灣,對於拍攝紀錄片的人來說,這裡可是天堂。台灣擁有豐富的多元文化,充滿了矛盾,換言之就是題材相當豐富。 ‧當我看台灣電影時,總會發現有幾項不斷重複出現的元素,我想這就顯示了這些元素對台灣人的重要性,也是日常生活裡不可或缺的,甚至是電影無法避而不談的。若是不了解這些元素,也許就無法真正了解台灣電影。 ‧台灣確實存在著貧富差距和南北差距的問題,透過《不能沒有你》這部電影更可以明顯察覺到這個現象。 ‧過去的台灣電影,不管是拍攝逃避現實或是自我尋找之旅,通常以選擇海外取

景的居多,像是去香港或日本等等。然而,《最遙遠的距離》的主角們則是在台灣旅行,或許也是反映了受到「本土化」影響的這一代台灣人的內心所感吧! ‧日本的喪禮通常要求必須「靜肅」,但是在台灣似乎完全不通用。《父後七日》是一部顛覆了日本常識,同時也可以認識台灣喪禮的電影。 ‧台灣的校園電影裡出現的「教官」,或許對於日本觀眾來說是比較難以理解的。但是,當電影是以一九九○年代以前的校園為舞臺時,教官就是不可或缺的重要存在。 ‧台灣電影裡比較沒有那種「我愛你」、「絕對不能離開你」或者「到死都要在一起」的台詞。恰到好處的現實感,又穿插著小小的夢想。像這樣小而美的電影,剛好體現了台灣這塊土地的特質,

不是嗎?

公立文化機構表演空間營運模式之研究─以國立國父紀念館大會堂為例─

為了解決城市舞台檔期 的問題,作者蔣燕美 這樣論述:

摘 要國立國父紀念館(以下稱國館)大會堂,於民國六○年代成立之初,即為臺灣當時極具指標性的國家級重要表演場域,不但是大型國際頒獎典禮的場所,更是持續支持表演藝術團體展演的空間;隨著社會發展與時代變遷,表演藝術形式日益多元,北、中、南都會區興建不同規模之表演場館,在劇場設計朝專業化發展的環境下,與北部既有場館形成競合態勢。本研究梳理國館大會堂的多元發展軌跡及其社教功能,進而探討國內表演藝術產業現況與國館大會堂營運之優劣勢關係,並分析國館大會堂表演空間的營運模式。研究方法採用文獻分析、半結構訪談法與個案研究,運用SWOT分析法,梳理國館大會堂內部優勢與劣勢、外部機會及威脅,並總結因應對策。另以O

sterwalder and Pigneur(2010)提出商業模式的九個構成要素(商業模式圖)和經營策略理論,延伸探究其營運脈絡與管理機制。本研究主要結論如下:一、國館大會堂最初設計雖為集會場所,然其實質建物功能已經具備劇場基礎設施,完工啟用後因應臺灣表演藝術發展對場地的需求,成為各種表演藝術(活動)最佳的首選場地,其多元劇場功能為順應臺灣社會發展需求使然,對臺灣表演藝術的發展具有特殊的時代意義。二、國館大會堂與同質性較高之表演場館,在規模與功能上有明顯的區隔。儘管現今臺灣表演藝術形式日益多元,劇場設計亦朝專業化發展,不但未被專業劇場所取代,反而提供了因專業劇場的限制而被摒除在外的機關、學校

、法人團體、公益活動、創作劇團、商業演出或檔期較長的節目(活動)可以選擇利用的場地。三、 國館大會堂客群來自不同領域,不同形態演出活動,所需技術需求截然不同,劇場管理需面對比專業劇場更為複雜且繁瑣的設備與技術需求。充分溝通、互相謀合,共同努力尋求解決之道顯得格外重要,力求每一場演出順利進行,精彩地呈現給觀眾,是為國館大會堂劇場管理最重要的價值主張。四、多年來國館大會堂一直為北部地區炙手可熱的表演藝術場地,在眾多的申請案件中有賴相關專家學者進行審查,以期達到公平、公正的評選結果。審查會議,不但為國館大會堂演出活動品質把關,並對劇場營運提出討論與建議,不同於劇場管理者既有的思維,提供劇場管理單位更

靈活專業的建議,審查會議為劇場營運之關鍵活動。

想知道城市舞台檔期更多一定要看下面主題

城市舞台檔期的網路口碑排行榜

-

#1.公告#臺北市藝文推廣處#城市舞台110年下半年檔期申請節目 ...

主旨:公告本處城市舞台110年下半年檔期申請節目審查結果一案。 依據:本處城市舞台110年下半年檔期申請節目審查委員會決議事項辦理。 公告事項:. 一、城市舞台110年 ... 於 ar-ar.facebook.com -

#2.歷經疫情波折綠光劇團《人間條件7》台北重現

... 院取消9場、加開間隔座特別場、台中國家歌劇院延期等波折,為彌補國家戲劇院被迫取消票券觀眾的遺憾,團隊特別爭取安排11月在台北城市舞台檔期. 於 www.chinatimes.com -

#3.檔期查詢 - 臺中市大墩文化中心

(一)於活動開始一個月前向臺中市大墩文化中心(以下簡稱本中心)提出申請。使用時段為週六及週日10:00~17:00,相關場地及檔期資訊於本中心官網>場地借用>戶外城市小舞臺 ... 於 www.dadun.culture.taichung.gov.tw -

#4.聖誕節

聖誕節作為一個消費市場的黃金檔期,各大品牌絕對不會掉以輕心,有的會推出專為聖誕而設的別注系列,有的將冬季系列來 ... 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕. 於 service.hket.com -

#5.《生命中最美好的5分鐘》【臺北加演場演出延期說明】

《生命中最美好的5分鐘》7/30-8/1臺北城市舞台演出延期說明. 由衷感謝已購票及這段時間來訊關心的觀眾 ... 我們正在努力協調演出延期場館及各演、工作人員的最新檔期, 於 godot.org.tw -

#6.臺北市藝文推廣處各課室業務聯絡電話

城市舞台 零星檔期場地租借、城市舞台藝文廣場場地租借、英文網頁, 326. 城市舞台合辦節目、校園藝術推廣活動, 323、322. 城市舞台駐館團隊甄選、城市舞台之友, 323. 於 www.tapo.gov.taipei -

#7.公告本處城市舞台111年檔期申請暫停受理

為提供市民更好的藝文環境空間,本處111年將進行「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」,爰110年度將暫停受理「111年度城市舞台檔期申請審查」作業。 於 www.tapo.gov.taipei -

#8.活動列表- 臺北市文化快遞

城市 生活圈. 活動類型. 全部. 線上活動. 實體活動. 區域(最多選擇三項). 全部. 中正區. 大同區. 中山區. 松山區. 大安區. 萬華區. 信義區. 士林區. 北投區. 內湖區. 於 cultureexpress.taipei -

#9.公告本處城市舞台111年檔期申請暫停受理 - 臺北市藝文推廣處

為提供市民更好的藝文環境空間,本處111年將進行「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」,爰110年度將暫停受理「111年度城市舞台檔期申請審查」作業。 於 www.tapo.gov.taipei -

#10.只有錢永遠不會背叛你!4星座做「1件事」快速翻身變有錢

【圖】國慶焰火高雄港灣登場!2021國慶亮點一次看 · 廣告 中央通訊社. 被經濟學人智庫評為2021年全球最安全的城市是丹麥. 於 www.msn.com -

#11.城市舞台檔期完整相關資訊 - 星娛樂頭條

提供城市舞台檔期相關文章,想要了解更多舞台類型、城市舞台2020檔期、城市舞台座位有關娛樂/明星文章或書籍,歡迎來星娛樂頭條提供您完整相關訊息. 於 gspentertainment.com -

#12.如何查詢城市舞台檔期? - 臺北市藝文推廣處

如何查詢城市舞台檔期? 查詢檔期: 請電洽02-2577-5931分機326展演活動課。 點閱數:1593; 資料更新:110-11-08 09:41; 資料檢視:110-11-08 09:41; 資料維護:臺北市 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#13.臺北市藝文推廣處 - 维基百科

展演活動課:各項音樂、戲劇、舞蹈演出節目之規劃辦理,城市舞台、親子劇場與文山劇場之節目檔期安排、場地出租與劇場燈光、音響、舞台、視訊專業設施之操作管理,表演 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.丞相,起風了

時間:2021/10/01-2021/10/03,地點:臺北市藝文推廣處城市舞台,主辦單位:全民大劇團股份有限 ... 另因檔期衝突,原由「吳定謙」飾演之角色,改由劇場王子「凱爾」演出 ... 於 www.opentix.life -

#15.MUZIK 10月號/2014 第91期 德奧之外不邊陲

瓦格同時表示,由於各地音樂廳都有檔期申請期限的關係,世界級的樂團巡演,至少都要在三年前就決定, ... 應該要讓大家認識原來這座城市有「 TSO 』這樣的一個樂團存在。 於 books.google.com.tw -

#16.2021台中國際茶、酒、咖啡暨烘焙展重磅登場!12/24~27限時 ...

台灣國際咖啡交流協會主辦的2021年TISCA全國烘豆賽,被視為烘豆高手前進國際舞台的前哨戰,總決賽於12月25至26日在展會現場舉行,共有來自全台12名選手 ... 於 www.foodnext.net -

#17.故事工廠《暫時停止青春》反烏托邦寓言

感謝各位觀眾朋友的等待與支持本劇因新竹場次無適合的檔期複演 ... 【2021 演出檔期】 臺北市藝文推廣處城市舞台臺北市松山區八德路三段25號 3/12(五) 19:30 於 storyworks.com.tw -

#18.「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」 走在「光」中

... 那般,自由地、自在地與自然地,在光影流動中創造與體驗屬於自己的「美麗」,並一起沉浸於光影所打造的魔力舞台當中,成為走在「光」中的「美」。 於 artemperor.tw -

#19.城市舞台技術資料 臺北市藝文推廣處 | 藥師家

1,請問城市舞台藝文沙龍餐廳及售票點服務時間?...5,城市舞台演出活動若為贈票,要至何處索票?...6,如何查詢城市舞台當日演出節目內容及相關票務資訊?。 於 pharmknow.com -

#20.GNN 新聞網- 巴哈姆特

《世界計畫繽紛舞台! feat. ... 總部位於美國洛杉磯、《哈利波特: 霍格華茲之謎》遊戲開發商果醬城市(Jam City)今日宣布成立區塊鏈部門,同步公開旗下首款區塊鏈 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#21.綠光《人間條件七》 加開城市舞台4場演出 - Yahoo奇摩新聞

... 之下,為了彌補國家戲劇院被迫取消票券觀眾的遺憾,劇團特別争取臺北城市舞台11月5到7號共4場檔期,共售3600張票,明天(8號)中午12點啟售。 於 tw.news.yahoo.com -

#22.【我說】國家級表演場館淪為地方文化中心—誰把那隻手伸進了 ...

有關檔期保留的問題,由於臺中市文化局每年10月-11月舉辦「花都藝術節」, ... 至於審查從寬,從兩廳院的例子說起,想要站上國家級表演舞台,除了要在檔期開放 ... 於 engmawu.pixnet.net -

#23.場租-臺北市藝文推廣處城市舞台- 劇場 - 市民服務大平臺

經公開受理後,若有剩餘檔期,申請者應於演出日前一個月主動提出申請。 三、本劇場檔期申請案件由「城市舞台檔期申請審查委員會」依節目內容品質及場地技術安全為考量予以 ... 於 service.gov.taipei -

#24.城市舞台2021 節目表在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

城市舞台 座位-2021-04-06 | 3C資訊王城市舞台座位相關資訊,臺北市藝文推廣處城市舞台| 劇場- 臺北市政府- 市民服務... 城市舞台2020檔期· 城市舞台2020節目表· 舞台種類· ... 於 hkskylove.com -

#25.【張敬軒演唱會2021】張敬軒年底登紅館再開個唱18場演唱會 ...

【張敬軒演唱會2021】張敬軒年底登紅館再開個唱18場演唱會唱埋跨年檔期搞慈善拍賣附訂票詳情 ... 11月9日城市售票網公開發售>>>請按此<<<. 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#26.臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查 ... - 植根法律網

三、演出內容(一)申請人舉辦之活動,內容應以表演藝術為主,且應符合本處城市舞台之功能及成立宗旨。 (二)本場所之租用申請不得用以辦理電影放映、集會、典禮、頒獎、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#27.城市舞台2020 檔期,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

城市舞台 2020 檔期,大家都在找解答第1頁。12/25-12/27「《莊子兵法》黑色人性喜劇2020玩命加演」- 故事工廠... 公告本處親子劇場110年下半年檔期申請審查結果. 於 igotojapan.com -

#28.西方戲劇的香港演繹: 從文字到舞台 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

從文字到舞台 陸潤棠 ... 1988 年,「中天」得到新藝城電影公司赞助於當時的城市劇場(即城市當代舞蹈團現址的地庫)搬演此劇,並作為新藝城週末劇場的首次演出, ... 於 books.google.com.tw -

#29.[閒聊] 2021年期待的戲劇演出? - Mo PTT 鄉公所

城市舞台 110年下半年檔期申請節目審查結果: ... 2021/06/13 臺北市藝文推廣處城市舞台(演出取消) 奇幻兒童劇《藍馬》: 導演:蕭慧文原創編劇: ... 於 moptt.tw -

#30.MUZIK古典樂刊 11月號 NO.103 百變男高音的華麗轉身: 聲樂家 李文智

... 週末一天兩場更是家常便飯,小提琴家帕爾曼,甚至在檔期「喬」不攏的情況下, ... 今年,李文智再度回到台灣舞台,不但同樣帶來他致力於推廣的文藝復興與巴洛克時期音樂 ... 於 books.google.com.tw -

#31.MUZIK 10月號 NO.124 完全典藏版 讀解.貝多芬32首鋼琴奏鳴曲(下)

... 這兩首都不是在競爭激烈的演奏舞台上能夠讓聽眾心中大嘆「哇!好厲害!」的曲子,借用席夫的話「這並不是寫來顯現自己能力的」。曾經看過一篇研究,探討一個城市中若有 ... 於 books.google.com.tw -

#32.臺北市藝文推廣處城市舞台座位 - Rivage

臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項946,3北市文化三字第09430906400號函核定94,12,15北市文化三字第09432430900號函核准修正Title 四、使用本館城市 ... 於 www.rivageruse.co -

#33.城市舞台檔期,大家都在找解答 訂房優惠報報

【城市舞台】檔期查詢,[租借費用線上試算][平面圖] ...,公告本處111年(1月至12月)展覽檔期暫停開放申請·公告本處城市舞台111年檔期申請暫停受理. 於 twagoda.com -

#34.臺北市藝文推廣處2018年招標案件列表

107年度城市舞台檔期申請租借使用行政服務委託勞務採購案, NT$560,000.00. 城市舞台107年中/英文季節目單印製及運送案, NT$158,400.00. 107年大稻埕戲苑傳統藝術表演 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#35.臺北市立社會教育館-城市舞台~101年度駐館團隊甄選須知

臺北市立社會教育館-城市舞台101年度駐館團隊甄選須知一、主旨:為鼓勵傑出藝文團隊, ... 三)駐館團隊申請城市舞台檔期時應提送演出企劃書, 於 taiwaneseopera.pixnet.net -

#36.MUZIK 6月號 NO.120 台日音樂交流東西軍 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

Horipro在日本是相當老牌的藝能製作公司,跨足電影、電視、舞台,旗下藝人也不偏限於 ... 之所以會把《木蘭少女》跟《死亡筆記本》放在同一檔期,就是認為兩者的成熟度已 ... 於 books.google.com.tw -

#37.重要熱門活動 - 臺北市藝文推廣處

地址:105037臺北市松山區八德路三段25號電話:(02)2577-5931 秘書室分機200(總機)、展演活動課分機322(城市舞台之友)、藝文推廣課分機314(社區藝術巡禮)、分機345(藝 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#38.臺北市立社會教育館各場地使用收費基準

提供三個月內之使用檔期. 同上. 一. 城市舞台排練室以城市. 舞台租用單位使用為優. 先。 二. 大稻埕戲苑:優先提供. 辦理傳統藝術活動及其. 相關創新活動者之藝文. 於 ws.www.gov.tw -

#39.MUZIK 8月號/MUZIK No. 100: 音樂會必備曲目TOP 50

... 不像是國家音樂廳,與歌劇演出團體競爭的,還有來自國內外的戲劇與舞蹈團體,在檔期安排上 ... 其餘則是多半在城市舞台、中山堂上演,甚至二○一一年還登上了小巨蛋, ... 於 books.google.com.tw -

#40.更多關注主題標籤#城市舞台貼文頁面

2020年4月王樂妍的IG帳號上必探索的38組標籤特輯#偽婚男女, #城市舞台, #女力報到愛神出任務. 嗯~~我只能說覺得很感恩在這樣的時刻我們還能照常演出真的是很不容易的 ... 於 bestags.co -

#41.臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項

臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項(PDF檔案) ... 分機200(總機)、展演活動課分機322(城市舞台之友)、藝文推廣課分機314(社區藝術巡禮)、分機345(藝 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#42.【展覽場地申請】臺北市藝文推廣處 - NKUST高雄科技大學 ...

二、本案申請時間自即日起至109年3月20日止,相關規定詳如附件,另可參照本處網站(http://www.tapo.gov.taipei/最新消息)。 三、本處110年上半年展覽場地檔期申請相關 ... 於 stu.nkust.edu.tw -

#43.城市舞台(臺北市藝文推廣處) | 蘋果健康咬一口

年度盛事【世紀經典-2020百老匯之夜】城市舞台三月震撼登場,從膾炙人口...2019年『中型劇場演出 ... 14, 公告本處城市舞台110年上半年零星檔期開放申請, 109-07-09. 於 1applehealth.com -

#44.前往臺北市藝文推廣處-城市舞台-城市舞台售票節目,如何購票?

城市舞台2020檔期 · 城市舞台租借 · 城市舞台平面圖 · 城市舞台交通 · 城市舞台技術資料 · 城市舞台停車 · 城市舞台檔期 · 城市舞台售票 · 城市舞台2021節目表 · 城市 ... 於 comicck.com -

#45.藝文活動查詢結果

141, 2020/02/21 19:30 ~ 2020/02/23 16:30, 《大家安靜30》, 臺北市, 臺北市藝文推廣處藝文大樓(含城市舞台) 臺北市松山區八德路3段25號, 戲劇. 於 event.moc.gov.tw -

#46.城市舞台 - 臺北市藝文推廣處

2, 城市舞台演出活動若為贈票,要至何處索票? 109-09-30. 3, 如何查詢城市舞台當日演出節目內容及相關票務資訊? 109-09-30. 4, 如何查詢城市舞台檔期? 109-09-30. 於 www.tapo.gov.taipei -

#47.臺北市立社會教育館城市舞台使用行政契約書

乙方使用檔期自 年月 日(星期 )至 年月日(星期 ),共日止。 使用場地及設備. 乙方使用甲方所提供之演出場地及設備詳如「臺藝表演廳使用時段暨設備申請表」,相關 ... 於 artcenter.ntua.edu.tw -

#48.最新消息 - 臺北市藝文推廣處

編號 標題 發布日期 6 藝文團體,市府來相挺 110‑09‑25 9 110年12月城市舞台演出活動身障票索取 110‑11‑24 於 www.tapo.gov.taipei -

#49.疫情再爆!曾國城舞台劇受衝擊延期痛損1200萬

... 檔期調整,衷心感謝已購票的觀眾,於此疫情期間仍繼續支持果陀劇場。 ... 我是接體員」台中場的演出,劇團表示,目前與演出場館城市舞台努力協調 ... 於 stars.udn.com -

#50.萬芳最動人的音樂人生體悟:讓每一次的演出,都永遠保持初衷

萬芳笑說,其實過去一直婉拒劇團的邀約,主要是檔期很難配合,加上2010 ... 攪局,但這樣的誠意,也確實打動了萬芳,讓她決定重回8年沒有踏上的舞台。 於 www.gvm.com.tw -

#51.城市舞台103年上半年檔期申請審查結果@ 喜歡女小生舊店

依據:本館城市舞台103年上半年檔期申請節目審查委員會議決議辦理。 公告事項:城市舞台103年上半年檔期得檔單位如下:102/12/30-103/01/05華藝戲劇團「苦海慈航-大慈 ... 於 blog.xuite.net -

#52.「拖著行李箱來看戲」,申城沉浸式舞台劇爆款頻出 - 每日頭條

... 吧檯、卡座、酒箱都是觀眾座位區,百分百還原的實景酒吧模糊了舞台界限。 ... 廣州等地駐場,讓這種新型的演出體驗成為更多城市的演藝新業態。 於 kknews.cc -

#53.中大型劇場風險管理初探 - 第 344 頁 - Google 圖書結果

我們一直在調整節目的數量,設定我們的品質,既然是以城市舞台當作最重要的目標, ... 有什麼可以協助的,或者及時應變覺得這個團可能會不演,啟動找尋可能接手檔期的人, ... 於 books.google.com.tw -

#54.[演出] 城市舞台107年上半年檔期審查結果- 看板TWopera

所有演出-- 城市舞台107年上半年檔期得檔單位如下: 一、1月1日至1月7日:全民大劇團「瘋狂伸展台」。 二、1月10日至1月14日:環境有限公司「上海崑 ... 於 www.ptt.cc -

#55.綠光《人間條件七》 加開城市舞台4場演出 - 國立教育廣播電臺

... 一波三折之下,為了彌補國家戲劇院被迫取消票券觀眾的遺憾,劇團特別争取臺北城市舞台11月5到7號共4場檔期,共售3600張票,明天(8號)中午12點啟售。 於 www.ner.gov.tw -

#56.【藝術文化】綠光《人間條件》再展魅力1個月檔期4集大連演

綠光劇團國民戲劇《人間條件》創下1到4集的演出紀錄,今年建國一百年,綠光劇團也安排4齣劇於台北城市舞台連演1個月,繼續寫下國內劇場新歷史。 於 ent.ltn.com.tw -

#57.臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項

法規類號:, 北市31-01-2043. 名稱:, 臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項. 法規位階:, 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第1款規定之行政規則. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#58.城市舞台-臺北市藝文推廣處劇場檔期審查申請書(ODT檔案)

臺北市藝文推廣處劇場檔期審查申請書(ODT檔案) ... (總機)、展演活動課#322(城市舞台之友)、藝文推廣課#314(社區藝術巡禮)、#345(藝文大樓藝研班)、傳統戲曲課#312 於 www.tapo.gov.taipei -

#59.唐美雲聖誕假期重現30年前經典好戲《天鵝宴》!小咪老師感動 ...

唐美雲歌仔戲團即將於2022迎來成團25週年,適逢聖誕佳節檔期, ... 是服裝就斥資超過七位數字,還有舞台設計及配樂都有添加不一樣的元素,唐美雲表示 ... 於 www.4gtv.tv -

#60.台北老劇場新生命- 以中山堂與城市舞台為例

城市舞台 經營方面包含劇場各項設施之管理維護、. 舞台檔期管理與各項設施之管理維護事項,以及其. 他藝術活動之推廣。演出節目之安排,必須經由館. 方節目評議委員會審查 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#62.MUZIK 7月號 NO.132 玩轉世界音樂節 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

(右)「阿格麗希與朋友們」不但舞台上眾星雲集,還在觀眾席後方發現指揮家哈汀的身影! ... 其實歐洲大城市的音樂廳很多,像是巴黎一晚就有很多音樂廳同時上演不同節目, ... 於 books.google.com.tw -

#63.Men’s uno 3月號/2014 第175期 鳳小岳 也是歌手 - Google 圖書結果

與此同時,他在米蘭和巴黎的男裝週一樣有固定的檔期,每年的一月和六月定期發佈,數數手指已推出了接近 2 個系列。對於一個時裝新生來說,能於短時期內踏上各地舞台, ... 於 books.google.com.tw -

#64.城市舞台檔期 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,城市舞台2020節目表,城市舞台2021節目表,城市舞台2021檔期,城市舞台購票,城市舞台租借,城市舞台座位,城市舞台地址,城市舞台座位圖. 於 aed.iwiki.tw -

#65.如何租用城市舞台? - 臺北市藝文推廣處

申請方式:城市舞台場地租用採節目審查制,每年1月開放次年1-6月檔期,每年7月開放次年7-12月檔期,零星空檔則逐案受理申請。請先來電查詢空檔後,於「市民服務大平臺」 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#66.台股17812.59 26.85(+0.15%)

... 迎來節慶採購旺季,PChome 24h購物即日起再拚雙12檔期,精選15大會場 ... 亞風露營車套裝行程享95折優惠,擺脫工作與城市紛擾,年末出遊更Chill! 於 news.pchome.com.tw -

#67.城市舞台使用申請人注意事項

台北市社教館城市舞台場地租借資訊 ... 非於城市舞台演出之排練使用,每時段費用以原收 ... 申請人送審節目通過後,因故取消檔期者,停止受理下次檔期申請乙次。 於 www2.cksh.tp.edu.tw -

#68.粵劇的興起:二次大戰前省港與海外舞台 - 第 220 頁 - Google 圖書結果

藝人們攘往熙來,輪轉替換,1925 年夏,一戲班往秘魯途中,剛好大舞台有檔期,遂邀請過境藝人作 ... 在太平洋沿岸,溫哥華是加拿大面向亞太區門戶城市,其所處位置不容低估, ... 於 books.google.com.tw -

#69.徐若瑄明年攻蛋首當末場心情像吃麻辣火鍋

確定拿下小巨蛋檔期的時間,剛好是進入三級警戒的時候,徐若瑄當下內心憂喜參半,喜的是終於可以站上小巨蛋舞台唱歌給粉絲聽,憂的是演唱會不知能否 ... 於 www.worldjournal.com -

#70.大澳文化節|首辦聖誕河涌水上巡遊商鋪大變身兼賞棚屋舢舨風情

大澳文化節2021」的開幕日,一連四天的檔期,除可看到別出心裁的河涌水 ... 師楊偉強擔任顧問,將大澳的特色水上棚屋搭建成為大型藝術舞台,這些棚屋 ... 於 std.stheadline.com -

#71.城市舞台檔期在PTT/Dcard完整相關資訊| 星星公主-2021年12月

提供城市舞台檔期相關PTT/Dcard文章,想要了解更多舞台設計、舞台種類、城市舞台2020節目表有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#72.今夏重磅回歸,人間條件六-未來的主人翁演出訊息 - 綠光劇團

2020年《人間條件六》演出場次真的非常有限,在演員時間及場地檔期有限的 ... 臺北城市舞台、臺中)、吳定謙(臺北國家戲劇院、高雄)/王為(臺北城市 ... 於 www.greenray.org.tw -

#73.「蜘蛛人:無家日」席捲全美開映票房影史第3高[影] - 中央社

耶誕節前後以往是全年戲院生意最興隆的時期之一,今年排在這個檔期上映的好萊塢大片包括「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)、「歡樂好 ... 於 www.cna.com.tw -

#74.臺北市立社會教育館公告城市舞台101年下半年檔期申請節目 ...

轉貼自台北市社教館於2011-09-07 17:04:50 留言最新消息公告本館城市舞台101年下半年檔期申請節目審查結果乙案。 臺北市立社會教育館 ... 於 primaryctr4.pixnet.net -

#75.公告本處111年(1月至12月)展覽檔期暫停開放申請 - 臺北市藝文 ...

依據:「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」計畫辦理。 公告事項: 一、本處111年將進行整建工程,屆時展覽場地將停止租借使用,爰配合暫停該( ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#76.臺北市政府公報

席位:城市舞台1002 席、文山劇場240 席、親子劇場903 席、大稻埕戲. 苑500 席、曲藝場100 席 ... 若場地申請使用之檔期僅單日中之一個場次者,須另加計場地使用費10%. 於 tccmis.tcc.gov.tw -

#77.城市舞台2020檔期完整相關資訊

提供城市舞台2020檔期相關文章,想要了解更多城市舞台檔期、城市舞台座位、城市舞台2020檔期有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息. 於 digitalsolute.com -

#78.城市舞台 - 臺北市藝文推廣處

1, 臺北市藝文推廣處城市舞台檔期申請暨節目審查注意事項(PDF檔案), 108-03-13. 2, 臺北市藝文推廣處劇場檔期審查申請書(ODT檔案), 107-06-08. 於 www.tapo.gov.taipei -

#79.查詢相關照片: 城市舞台檔期 - APP軟體應用教學指南

各種APP和軟體的應用教學都在這裡可以找到喔. APP軟體應用教學指南 城市舞台檔期. Search. 城市舞台檔期的照片. 相關標籤 相關文章 相關影片. 查無ig上相關照片 ... 於 app.mediatagtw.com -

#80.熱售中 - 威秀影城

威秀影城(VIESHOW CINEMAS),自1998年營業至今,為台灣最大的連鎖影城,全台共計13座據點。威秀影城擁有最出色的播映設備,包括數位IMAX和3D設備,也是全台首座結合 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#81.2022/08/28 果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》

《#生命中最美好的5分鐘》7/30-8/1臺北城市舞台演出延期說明 ... 工作人員的最新檔期,請已購票觀眾先保留票券,不要退票,靜候最新演出檔期調整,我們將盡力維護您的 ... 於 tixfun.com -

#82.造型低胸露背大秀身材,陳慧琳任嘉賓_香港紅館_演出_舞台效果

2021年香港紅館聖誕以及新年演唱會檔期被張敬軒拿下,從12月23日起,他將舉辦18場個人演唱會,從2021年12月底一直唱到2022年1月中,這是他出道以來 ... 於 newskks.com -

#83.首頁- UNIQLO網路商店| LifeWear

檔期 精選優惠. WOMEN MEN KIDS BABY. 最新季末超值價 ... IUMC 成為店長後實現百萬薪酬,並協助您培養通用的經營實力,一起邁向國際舞台!Renew Your Life! 於 www.uniqlo.com -

#84.臺北市藝文推廣處

臺北市藝文推廣處城市舞台、文山劇場、親子劇場及大稻埕戲苑因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫應變措施 ... 公告本處城市舞台112年上半年檔期申請暫停受理. 於 www.tapo.gov.taipei