城市舞台地址的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 戴著口罩唱歌(隨書附贈陳克華畫作訂製款口罩) 和HeleneHanff的 重返查令十字路84號都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北車站~城市舞台路線.交通也說明:html模版標題台北車站~城市舞台路線.交通?問題1.台北車站下車,要怎麼走道捷運站?捷運票價...?2.城市舞台的捷運路線是...?捷運站的列車不是有左右邊各一輛,那要坐左的車 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和尖端所出版 。

中原大學 室內設計研究所 魏主榮所指導 林叡德的 都會健身房空間之場所體驗研究—以世界健身俱樂部臺北南京店為例 (2020),提出城市舞台地址關鍵因素是什麼,來自於都會區、健身房、策略體驗、室內設計、第三場域。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 陳昌明所指導 廖堅均的 壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現 (2019),提出因為有 遷台詩人、台灣現代詩、家的意義、鄉愁、地方感的重點而找出了 城市舞台地址的解答。

最後網站城市舞台則補充:城市舞台. 戲劇活動場所名。原名「臺北市立社教館文化活動中心」,係指臺北市立社會教育館組織下的一個表演場地,位於台北市松山區八德路三段25號。

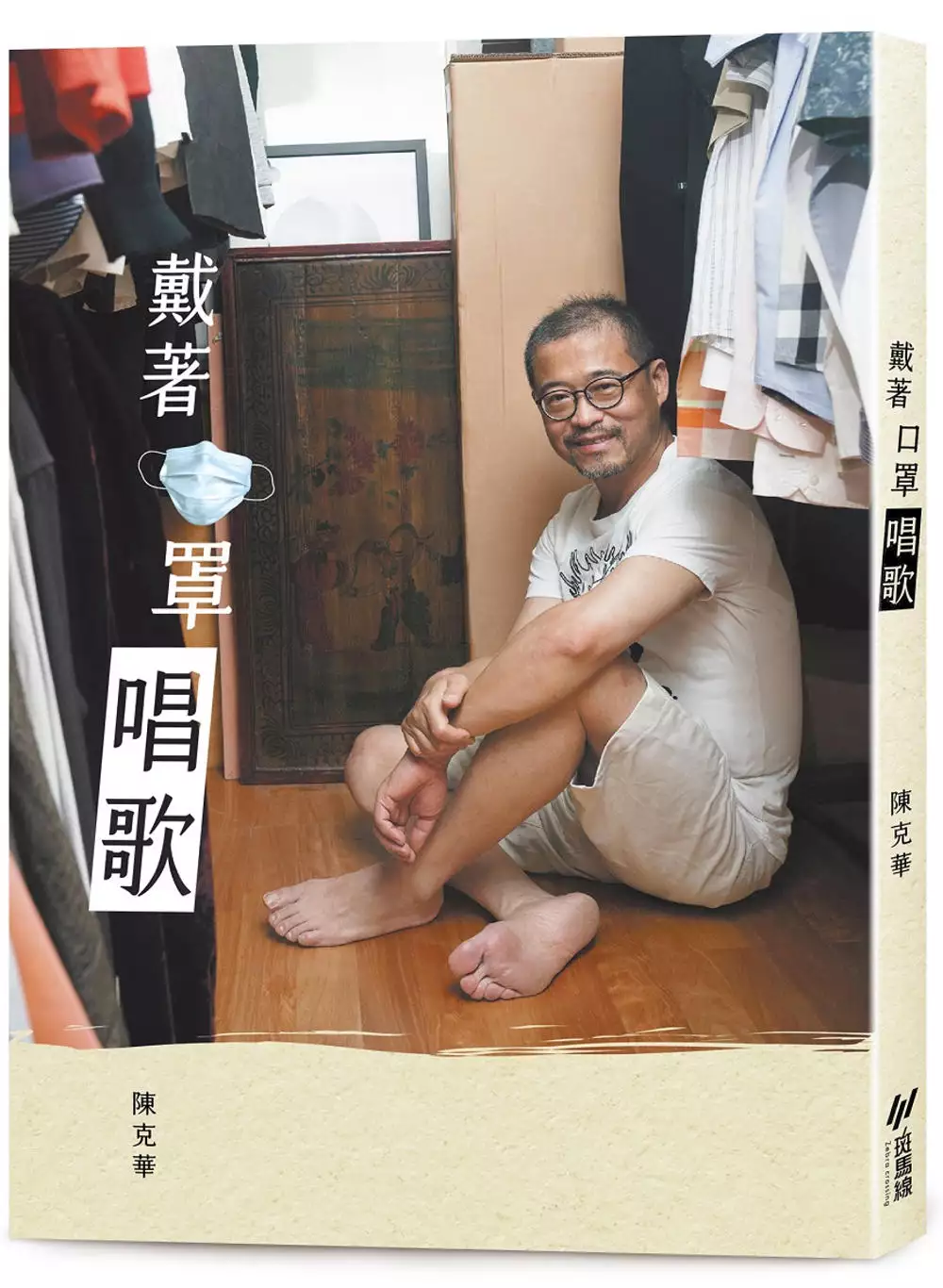

戴著口罩唱歌(隨書附贈陳克華畫作訂製款口罩)

為了解決城市舞台地址 的問題,作者陳克華 這樣論述:

自從新冠疫情起,經常走在路上看到掉落的口罩。像從人臉上落下的一片葉子,彷彿還帶著主人的表情。那表情是擔憂,是驚懼,是警戒,是無助,是茫然不知所措。 是面對未來全面失控的麻木遲鈍。來不及回應。無從回應。 走著走著,就覺得這世界變了。而且已經是完成式。 人心也跟著變。 而我們再也回不去從前的日子。 斬釘截鐵的走不回去。 假日偶而出市區透透氣,經常遇見一個個獨自的背影在看夕陽。一個人。一個一個遠遠分開著。沒有人說話。每個人安靜守著屬於自己的一角,領受大自然的光線變化,空氣流動,風景,日月山川湖海。 疫情帶來最大的功課之一,大約就是學會一個人。

任何什麼事都能一個人來。拿掉生活裡的人與人的近身接觸。感情交流。有個理論說「物種會亡於過度社交」,不只人類。彷彿一語成讖。 之二就是不動。關在房間裡只動手指和眼球。肉體萎頓而五陰熾盛。苦。虛擬的網路世界,人類離真實的感受愈來愈遠。不只用眼過度而已。所有遠距離的愛包括跨國戀情皆遭受前所未有的考驗。 打完第一劑AZ,整個左手臂關節肌肉開始發腫,疼痛不堪。從肩胛,肩膀,肘,下至手腕指尖。甚至是左膝。逾月未癒。試過了針炙拔罐放血按摩整骨,貼過不知多少痠痛膏藥,吃了整月的鎭痛藥,就是沒好。 我彷佛知道即使未染疫,我的身體也和從前不同了。 今天走在少人的街道巷弄,只覺鳥鳴增多。三級

才不過幾個禮拜,大自然已經反撲。此刻頭頂一聲陌生的鳥鳴,劃空而至,不知為何,聽來竟有些心驚。想想。原來這就是我想像中的末日景象——建築空曠,城市沓無人踪,只有鳥聲淒厲,震撼著原來屬於人的空間。 本書特色 「戴著口罩唱歌」原是2002年陳克華因SARS而寫的一首詩。內容包括對人類文明進化和大自然破壞的反思,以及病毒出現後心態上「向死而生」的調整。轉眼近二十年過去,原詩已無可考,誰知疫情又起且變本加厲,口罩似乎永無摘下的一日,「戴著口罩唱歌」竟一語成讖。未來人類無論歡唱還是悲歌,旋律已盡在這本詩集裡呈現,誰能不心有戚戚? 贈品名稱:「陳克華畫作訂製款口罩」台灣製雙鋼印醫療口罩(未滅菌

) 型號:平面式口罩鬆緊帶式 產地:台灣 材質:外層聚丙烯不織布PP、中層熔噴不織布、內層超細複合纖維親水布 產品特性:原料皆為台灣生產製造,有效阻隔飛沫,材質柔軟不刺激皮膚,高彈性耳帶長時間配戴不緊繃 規格:17.5*9.5公分 (成人尺寸) 保存期限:五年,請保存於通風乾燥陰涼處 藥商名稱:健豪印刷事業股份有限公司 醫療器材許可證核可字號 :衛部醫器製壹字第008721號 地址:台中市南屯區精科一路9號 服務專線:04-2359-1958 許可執行字號:中市藥販字622202B245號 /中市藥販字61032800295號 注意事項:產品

為拋棄式口罩,拋棄請將口罩向外對折後丟棄垃圾桶

城市舞台地址進入發燒排行的影片

九龍城李輝記牛欄有逾六十年歷史,傳承三代,現由李建勤、李建邦兄弟打理。他們分別只有30歲及26歲,十分年輕,街市罕見。小鮮肉賣鮮肉到底搞得定嗎?

李輝記牛欄

地址:九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈2樓M14鋪

電話:2382 2973

足本訪問: https://bit.ly/3vjdScF

===================================

? 8折全年睇《蘋果》即慳$121!

現有日費訂戶亦可轉訂? http://bit.ly/2YwE3Ma ?

訂閱《飲食男女》YouTube: http://bit.ly/2Md5V2k

Facebook: http://bit.ly/2MJejcp

Instagram: http://bit.ly/2EA3qpR

推薦影片:

九龍城美食|逆市新開日本菜 日本生啤配煙燻料理 好味有新鮮感(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/E16kB6cCu9o)

九龍城美食|不忍老父麵包店被財團狂加租 兒子爭氣自立門戶延續麵包夢 $9.5黃金三寶 街坊日日買 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/iFgjgt722Yg)

九龍城美食All Day Breakfast|Café熱爆龍蝦做早餐 $228原隻爆膏龍蝦 共11款食物 周末日賣80份(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/ayXaP-OQqkI)

【假如沒有天價租】「福食」三老 唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/aUE2oQIDoV0)

【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台 變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/CBBq_D0-Lsg)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

#九龍城牛肉檔 #李輝記牛欄 #九龍城街市 #衙前圍道

#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖

https://hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9

《蘋果》每日為你增值 立即訂閱

https://hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9

都會健身房空間之場所體驗研究—以世界健身俱樂部臺北南京店為例

為了解決城市舞台地址 的問題,作者林叡德 這樣論述:

健身房自古希臘時期發跡,迄今已有三千多年歷史,歷經古羅馬、中古黑暗、文藝復興、啟蒙運動等時期演變,健身房逐漸發展成熟,開始孕育人們對體態、健康、審美之觀念。二十一世紀,健身房帶動一股全球熱的風潮,更著實影響各國基礎建設、科技、經濟、運動等產業發展,此時,各類新式概念健身房順應不同族群需求推陳出新,不僅空間型態被賦予生活情境,服務漸趨及設備也漸趨多樣化,琳瑯滿目的體驗項目甚至結合醫療與科技,持續衝擊人們的感官,故本研究希冀在如此蓬勃發展的產業背景下,探究如何提升健身房各項體驗品質,符合現代人日亦漸增的使用需求,並賦予其更為創新之價值。經統計,近年來健身房相關文獻,多聚焦商業模式與策略、消費動機

、滿意度研究,明顯缺乏空間設計規劃相關議題,因此,本研究期結合體驗行銷策略與室內空間規劃,探討我國都會型健身房空間對現代民眾所代表的意義,並揉合田野調查、次級資料法蒐集資料。分析階段擇產業發展相對成熟、高運動人口率、重行銷體驗之歐美品牌為優良案例,運用Strategic Experiential Models歸納出精確的策略體驗項目,再針對個案品牌分析、會員訪談,提出有效之策略體驗項目及空間規劃方針,敦促運動場館業與室內設計產業革新之餘,也以宏觀的視野,洞悉未來運動場館發展趨勢。研究結果顯示,位居都會區的健身房正逐漸展現具備娛樂性、科技性、藝術性、社交性及高度品牌化等產業趨勢。於政府政策、基礎

建設、國際賽事、娛樂傳媒等多重影響下,民眾認知健身房空間具備綜合性功能,包含社交、娛樂、運動休閒之場域機能,並已於社會大眾心中佔有一席之地,作為工作與家庭之場域,健身房不僅提供了日常生活起居及公司以外的空間,更賦予人精神心靈層面之調劑與能量,更形似一種現代人生命中不可或缺的「第三場域」。此外,本研究建議品牌可進行全盤考量,融合感官體驗五感特色項目、以情感、思考、行動、關聯等各項體驗細節,加上本研究詳列之空間設計要素進行規劃,以完善健身房整體空間體驗,讓會員達到全方位深度體驗之效果。

重返查令十字路84號

為了解決城市舞台地址 的問題,作者HeleneHanff 這樣論述:

「在等了一輩子之後, 我終於在前往倫敦的路上了。」──海蓮.漢芙 ★ 全球愛書人為之動容的廿載書緣與真摯情誼再次躍然紙上,感動再現! ★ 愛書人聖經《查令十字路84號》之續集,首度正式授權繁體中文版! ★ 長踞Amazon.com暢銷書排行榜!授權法、德、日、西等10國語言! ★ 特別邀請台灣知名水彩插畫家王傑,為本書繪製絕美經典插畫! ▎時針被撥慢的那些年──當時,寫信與閱讀,都是極其幸福的事。 ▎愛書人的暗號「查令十字路84號」,載著對閱讀熱忱及對故人的眷念。 「你們若恰好經過查令十字路84號, 請代我獻上

一吻,我虧欠它良多……」 1949年紐約的窮作家海蓮,偶然看見一則倫敦古書店的廣告, 該書店專營絕版書,為了閱讀幾本遍尋不著的古書,海蓮開始寫信給對方。 而這一寫,就寫了二十年。 海蓮與書商法蘭克開始長達二十年的魚雁往返, 他們在信中討論書、歷史、文學、文化……並建立起溫暖的情誼, 直到這廿載書緣因法蘭克1969年的驟逝戛然而止,他們始終未曾謀面。 1970年書信被彙整出版,書名以書店地址命名為《查令十字路84號》, 在多年後被譽為「愛書人的聖經」,不斷演繹流傳。 ▎魂牽夢縈的英國之旅,重返愛

書人聖地「查令十字路84號」! ▎書癡共同的記憶與嚮往 × 歷久彌新的故人情誼 × 英國文學中的英國! 「我一生都在期盼來倫敦看看, 我在查令十字路84號下車,來到昔日的『馬克斯與柯恩書店』。 我心中想著一個人,我和他通了這麼多年的信, 如今,我來到了這裡,但他卻已不在……」 1970年《查令十字路84號》的出版激起讀者的共鳴與迴響, 也使海蓮.漢芙一舉成名,終於在隔年得以踏上前往英國的圓夢之旅, 並以她慣有的風趣口吻,忠實地記錄下這為期40天、魂牽夢縈的倫敦旅程。 她終於拜訪心心念念的倫敦文

學地標如倫敦塔、聖保羅大教堂、克拉里奇酒店、 牛津大學、狄更斯筆下的舊倫敦巷弄、莎士比亞的環球劇場舊址與其最愛的酒吧…… 當然,她也終於走進了查令十字路84號,這個她多年投遞對英國與文學的情書的所在。 儘管書店已易手、橡木的書櫃已倒下,而法蘭克也已辭世; 她仍在空蕩蕩的空間裡,建構出二十年來記憶裡(想像中)的景象── 「如何,法蘭克?我終於來到這裡了。」她在心中向多年的摯友道別。 《重返查令十字路84號》延續傳奇的廿載書緣、溫暖的人情, 以及對英國文學與歷史的熱愛,同時也承載著對昔日知音的追念。 專文推薦

謝哲青(作家、知名節目主持人) 普隆姆.塞克斯 Plum Sykes(英國知名小說家) 齊聲力薦 宇文正 (聯合報副刊組主任) 房慧真(作家) 陳夏民(逗點文創結社總編輯) 陳雪 (作家) 徐珮芬(詩人) 詹正德(有河書店店主) 鍾文音(作家) 國際好評 「書中無論是有關書籍的討論,抑或難以言喻的情感,都帶給讀者強烈的溫暖與信任感。海蓮的執著、風趣、體貼與率真,跳耀於字裡行間,使閱讀成為一種愉悅且柔軟的經歷。」──《環球時報》(The Global Times)

「這是一本迷人的書,值得你閱讀以靠近人性。」──《紐約時報》(The New York Times) 「《重返查令十字路84號》不僅是兩個不同世界碰撞出的詼諧火花,更是一封寫給英國及其文學遺產的情書。」──Amazon.com. 「讓我無法停止閱讀這本書有兩個原因。第一:這是個有關中年夢想成真的迷人故事。第二:海蓮・漢芙是個徹頭徹尾的神經質紐約客──我最喜歡的女主角類型。儘管她信誓旦旦地寫說她會到英國去『尋找英國文學中的英國』,但就在她準備出發前往倫敦的前一天,她坦承,『我下了床,整個人歇斯底里,灌了一杯馬丁尼、抽了兩根菸後回到床上,接下來一整晚的時

間都在構思如何寫封電報,告訴他們我不去了。』」──普隆姆.塞克斯(Plum Sykes)

壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現

為了解決城市舞台地址 的問題,作者廖堅均 這樣論述:

本論文以「家」為核心概念,探討遷台詩人筆下的「家」如何從壞毀走向重建的歷程。揮別本質論的認同邏輯及緬懷過去的鄉愁論述,本論文將從建構論及當下關懷的視角,觀察詩人如何開啟當下幸福之可能。本論文欲探討以下問題:詩人在經歷過戰爭所造成之創傷與斷裂時,如何透過詩歌創作來反映或回應現實與內心,提筆寫作抒發之際,創造了怎樣的「家」的形象?其次,隨著遷台的時間累積與生命經驗的發展,如何在環境與人情中嘗試生產創造出屬於自己的「家」,乃至在書寫中表現出親密的心理狀態?再次,在一九八七返鄉之後,對「生身之家」的鄉愁該如何理解?回歸到以「人」為本位來思考,「新生之家」與「生身之家」的存在是否必須成為一道認同的單選

題?再者,從性別的角度觀察,遷台女詩人在面對家國意識及傳統家庭觀時,如何依違協商以保有女性自我? 為了完整性及論述層次的豐富度,本論文跨領域援用心理學「家作為自我之象徵」、空間現象學「家作為靈魂的幸福居所」以及人文地理學「家作為生命實踐的方式」等概念,輔助詩歌文本的深入解讀。本論文在章節推進的過程中,將展開由「生身之家」到「新生之家」的認同情感表現光譜。有些詩人凝望故土一生,有些詩人則以台灣為家,更有些詩人在這兩端之間游移不定,無論何者都是詩人存在狀態真實的顯現。在研究成果中,本論文嘗試提出以「家」為核心之觀看戰後遷台詩人作品的理解框架,以平衡過度偏重「過去之家」(鄉愁)的研究論述。

想知道城市舞台地址更多一定要看下面主題

城市舞台地址的網路口碑排行榜

-

#1.人生夢想清單!一生至少要去一次的歐洲最美城市

... 廣場上搭建了舞台,載歌載舞的表演吸引絡繹不絕的人潮佇足欣賞;到了飄雪的寒冬, ... 市政廳地址: Raekoja plats 1 , 10114 Tallinn 交通:從 Viru 城門步行過來, ... 於 books.google.com.tw -

#2.文藝‧台北城

地址 :10048台北市中山南路21-1號. 城市舞台. 經過了六個月的整修,原本已顯老態龍鍾的社教館,終於以具強烈現代感的全新樣貌面世,並且有了一個新的名字-「城市 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#3.台北車站~城市舞台路線.交通

html模版標題台北車站~城市舞台路線.交通?問題1.台北車站下車,要怎麼走道捷運站?捷運票價...?2.城市舞台的捷運路線是...?捷運站的列車不是有左右邊各一輛,那要坐左的車 ... 於 z31lj15b.pixnet.net -

#4.城市舞台

城市舞台. 戲劇活動場所名。原名「臺北市立社教館文化活動中心」,係指臺北市立社會教育館組織下的一個表演場地,位於台北市松山區八德路三段25號。 於 nrch.culture.tw -

#5.2022台灣燈會即將正式點亮城市蛻變激盪創意、展現驚艷成果

交通部觀光局於今日晚間7時在王部長見證下,中華電信謝董事長將主燈模型致贈高雄市陳市長,隨即主燈試點燈彩排,及由部長致贈財團法人台灣觀光協會等「 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#6.tixCraft拓元售票系統

全球人壽《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》實名認證制須知 · 【演出取消之票務辦法公告】草東沒有派對《不都媽生的6.0》 · 【演出延期之票務辦法公告】告五人【在這座城市 ... 於 tixcraft.com -

#7.「蜻蜓二八」城市舞台再現 - 人間福報

田園風情般的舞台設計、童話炫麗的昆蟲造形,加上歌舞呈現,人文關懷的概念,探討孩子的 ... 十八日「蜻蜓二八」將從城市舞台起飛;地址:台北市八德路三段二十五號。 於 www.merit-times.com -

#8.轉知臺北市藝文推廣處辦理107年度「城市舞台合辦節目學生購 ...

說明: 一、依據臺北市藝文推廣處107年4月19日北市藝文展演字第10730221400號函辦理。 二、為鼓勵學生族群購票進劇場看戲,臺北市藝文推廣處城市舞台合辦節目針對學生 ... 於 www.csps.tyc.edu.tw -

#9.台北市立社會教育館(城市舞台)

場地地址. 台北市立社會教育館(城市舞台)-台北市松山區八德路三段25號. 台北市松山區八德路三段25號 · 聯絡電話. (02)2577-5931 · 聯絡信箱. [email protected]. 於 www.citytalk.tw -

#10.城市舞台停車的評價費用和推薦,FACEBOOK、PTT.CC

首演倒數提醒~台北場連兩週都是在城市舞台演出哦! 《押解-菜鳥警察老扒手》10/2-10/10 台北城市舞台交通資訊台北城市舞台地址:台北市松山區八德路3 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#11.臺北市立社會教育館城市舞台使用管理要點及收費基準

三、申請人舉辦之活動,內容應以表演藝術為主,且不得違反法令或妨害公共秩序與善良風俗;本館並不受理放映商業電影或與表演藝術無關之集會、典禮、講演及 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#12.洛杉磯公羊冠軍遊行MVP庫普穿Kobe球衣致敬 - 更生日報

他今天在慶祝舞台上,幾句感言博得在地洛杉磯人熱烈迴響。 他稱洛杉磯是一座「懂得拿冠軍的城市」,並歸功給已故NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)。 於 www.ksnews.com.tw -

#13.城市舞台捷運

心中山线形公园维基百科自由的百科全书. 綠光劇團greenray Theatre Company. 城市舞台交通小提醒綠光劇團的部落格痞客邦 ... 於 cristinapns.blogspot.com -

#14.交通資訊- 歌舞浪潮Fluxwave

地址 : 10456 臺北市中正區松江路50號2樓 ... 文化創意園區、台北當代藝術館、光點台北(中山光點)、台北國際藝術村、城市舞台等藝文空間,交構出該區的文化生活網絡。 於 www.fluxwave.com.tw -

#15.挖出6年前廢墟照!攝影師驚見「人形詭異黑影」全身冰涼

PO出這張照片的男子是一名攝影師,同事也是一位城市探險家,日前他在整理舊照片時,發現一張於2016年時到一處廢棄倉庫拍攝的全景照片,不過仔細一看卻 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#16.2022台灣燈會在高雄!愛河灣、衛武營雙主場

2022台灣燈會官網- 聚光台灣,高雄發光,耀眼世界。以一場光的盛會,凝聚整座城市信念,推動夜間光影美學運動。國際視野、當代議題;結合地景、融入歷史;作品精彩多元 ... 於 tw-light.tw -

#17.遊客評語- 交通便利的小劇場- Tripadvisor - 城市舞台

Tripadvisor提供松山城市舞台網友評論, 可以進行松山城市舞台預訂查詢, 諮詢松山城市舞台價格, 還可以找到松山城市舞台官網, 松山城市舞台網友評論如下:交通便利的小 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.城市舞台交通小提醒 - 綠光劇團的部落格

路線3. 忠孝敦化站8號出口出來沿敦化南路直走750公尺,左轉八德路3段300多公尺安泰銀行對面就是。全長約1公里,走路17分鐘,請參考綠色箭頭路線。 於 greenraytheatre.pixnet.net -

#19.【台視地址】ℹ️城市舞台交通資訊地址:臺... +1 | 健康跟著走

台視地址:ℹ️城市舞台交通資訊地址:臺...,地址:臺北市八德路三段25號.◎捷運:松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘,右轉八德路三段步行3分鐘即 ... 於 tag.todohealth.com -

#21.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去松山區的城市舞台? - Moovit

在松山區, 怎樣搭公共交通去城市舞台 · 巴士: 202, 205, 292, 605, 909, 敦化幹線 · 火車: 區間 · 地鐵: 松山新店線, 板南線 ... 於 moovitapp.com -

#22.漁人碼頭搭輕軌就能到!淡海輕軌第一期藍海線開通,沿線景點

... 民眾可以搭乘輕軌從紅樹林站前往,同時「藍海通車嘉年華」的舞台表演,包含有 ... 地址:新北市淡水區中正東路二段113號2樓預約專線:02-88095377 於 travel.yam.com -

#23.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程第2次招標公告

主旨:本府聯合採購發包中心代辦臺北市藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」(案號:1090901C0143)第2次招標公告案,詳如附件,敬請通知貴會 ... 於 www.arch.org.tw -

#24.旅@天下 Global Tourism Vision NO.70: 台灣故事島 由我來帶路

... 台北是個美食文化多元融合的城市,擁有數不盡的美食種類,讓本地的食客都驚喜連連,總是能體驗層出不窮、新穎別緻的口味,透過米其林讓台灣美食站上國際舞台。 於 books.google.com.tw -

#25.綠光劇團人間條件七台北城市舞台11月加演| 生活新聞 - 聯合報

綠光劇團「人間條件七—我是一片雲」歷經國家戲劇院取消9場、加開間隔座特別場、台中國家歌劇院延期等起伏,確定11月將在台北城市舞台加演4場共3600張 ... 於 udn.com -

#26.台北市社教館城市舞台台北市八德路三段25號

綜合性之藝文推廣機關,轄下現有5個場館,除八德路藝文大樓及側邊之城市舞台提供... 地址:105037臺北市松山區八德路三段25號電話:(02)2577-5931 秘書 ... 於 needmorefood.com -

#27.台北城市舞台地址 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台北城市舞台地址】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#28.台北社教館交通,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

台北社教館交通,大家都在找解答第1頁。 ℹ️城市舞台交通資訊◎地址:臺北市八德路三段25號◎捷運: 松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘, ... 於 igotojapan.com -

#29.台南人劇團《Re/turn》 - Arttime藝術網

場次2:; 日期:2018-03-03 ~ 2018-03-03; 時間:14:30; 地址:台北市臺北市藝文推廣處城市舞台(臺北市八德路三段25號); 價格:$600,900,1200,1600,2000,2500. 於 www.arttime.com.tw -

#30.臺北市松山區八德路三段25號(B1城市舞台後面樓梯口上方)

發布機關:臺北市政府資訊局. 熱點:臺北市立社會教育館-城市舞台. 地區:文化場館. 地址:臺北市松山區八德路三段25號(B1城市舞台後面樓梯口上方) ... 於 cloud.taipei -

#31.台北城市舞台|PopDaily 波波黛莉

台北城市舞台,undefined,(02)25775931,八德路三段. ... 台北城市舞台. 台北城市舞台. 地址. 八德路三段. 電話. (02)25775931. 點我解鎖,查看附近精選地點. 於 www.popdaily.com.tw -

#32.本處位置及交通 - 臺北市藝文推廣處

本處藝文大樓及城市舞台並無停車場提供觀賞演出觀眾停車之服務及優惠,如需停車請至本處附近收費停車場: 1.小巨蛋停車場-南京東路4段2號。 2.臺北體育館地下停車場-南京 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#33.臺北市藝文推廣處城市舞台 - Aaeflm

【臺北城市舞台】2020豆莢寶寶兒童音樂會《Bling Bling 大冒險》 … ... 台北城市舞台戶外廣場周六開跳TIME 65 精靈幻舞舞團「燃燒‧仲夏夜之夢—當烈焰佛朗明哥遇上流水古典 ... 於 www.aaeflmm.co -

#34.台北城市舞台 - Hoot |

台北城市舞台,,音樂、戲劇、舞蹈演出節目之規劃辦理,城市舞台、親子劇場與文山劇場之 ... FRANZ & FRIENDS – 城市舞台藝文沙龍音樂餐廳地址:台北市八德路三段25號B1 ... 於 www.merylsantoptro.co -

#35.《人間條件3 - 台北上午零時》台北城市舞台交通資訊 - 綠光劇團

提供大家交通資訊參考,不要跑錯地方喔! ... ◎捷運:松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘可抵達總館,右轉八德路三段步行3分鐘可抵達 ... 於 www.greenray.org.tw -

#36.台北城市舞台 - 我就喜歡這樣的妳

在台北生活,真的很方便,表演有很多優質的場地而且交通方便,這次來到城市舞台欣賞舞蹈演出,順便記錄一下: · 臺北市八德路三段25號 · ◎捷運: 松山新店線「台北小巨蛋站」 ... 於 magic105.pixnet.net -

#37.2022新北燈會 - 新北市政府民政局

... 的主燈「臥虎藏龍」,結合「街頭表演場」帶您一覽新北產業發達的城市特色;文化 ... 結合時下最夯臉譜藝術燈組的廟埕搬戲舞台,邀請舞獅鼓藝、傳統新創偶戲及官將 ... 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#38.城市舞台交通– 舞台形式 - Kohuh

ℹ 城市舞台交通資訊地址,臺北市八德路三段25號捷運, 松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘,右轉八德路三段步行3分鐘即可抵達城市舞台公車, 1「台視公司 ... 於 www.kohuhya.co -

#39.臺北城市舞台路線大解析 ⭐️搭乘捷運: 松山新店線...

⭐️搭乘捷運: 松山新店線綠線 (Green Line)於「台北小巨蛋站Taipei Arena」下車,請從3號出口出站,往北寧路步行大約5分鐘,右轉八德路三段再步行大約 ... 於 www.facebook.com -

#40.2020臺北市音樂季音樂劇場《燈‧影》 - Musico 音樂圈

場館地址 臺北城市舞台(台北市松山區八德路三段25號). 活動類型 演出. 主辦單位 臺北市立交響樂團. 演出團隊 作曲家:潘皇龍Hwang-Long Pan, Composer 於 www.musico.com.tw -

#41.臺北市藝文推廣處_城市舞台 - 探索台灣

臺北市藝文推廣處_城市舞台的交通資訊,開放時間,及臺北市藝文推廣處_城市舞台週邊必遊 ... 戲劇活動的城市舞臺和藝術廣場。2003年館舍整修竣工後,表演部份更名為「城市 ... 於 go.liontravel.com -

#42.《ART》台北城市舞台加演公告 - 果陀劇場

《ART》台北加演相關公告〖因城市舞台門口施工,請觀眾們提早到場,以免延後入座〗 ... 上的場次時間◎提早出門避免交通耽誤錯過好戲◎◎因配合城市舞台規定,演出僅 ... 於 godot.org.tw -

#43.果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》 - TixFun ...

時間 票價 購票 2022/08/20(六)19:30 快速訂購代碼查詢 40070010001500180022002500 購買 剩餘張數:617 2022/08/21(日)14:30 快速訂購代碼查詢 40070010001500180022002500 購買 剩餘張數:692 2022/08/27(六)19:30 快速訂購代碼查詢 40070010001500180022002500 購買 剩餘張數:658 於 tixfun.com -

#44.臺北城市舞臺住址 - H7H8

臺北市藝文推廣處位置及交通. 松山新店線「臺北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘,可自臺北市立交響樂團入口或右轉八德路三段正門進入本處藝文大樓;自藝文大樓 ... 於 www.h7h8h9.co -

#45.河內、峴港、胡志明市必去熱門景點大推薦!

從首都河內市、中部峴港到越南最大城市胡志明市,每個區域都有值得造訪 ... 水上木偶秀是越南的傳統表演,表演方式就是在水上搭舞台,然後師傅們會在 ... 於 blog.kkday.com -

#46.臺北市藝文推廣處_城市舞台- 台北 - 臺北旅遊網

臺北市藝文推廣處_城市舞台Taipei Cultural Center ... 推薦月份: 整年; 電話: +886-2-25775931; 傳真: +886-2-25779310; 地址: 臺北市松山區八德路3段25號 ... 於 www.travel.taipei -

#47.台北市藝文推廣處PTT - 法律貼文懶人包

名稱:, 臺北市藝文推廣處城市舞台演出節目評議委員會作業要點. ... 城市舞台地址:臺北市松山區八德路3段25號| 電話:02-25775931#326 文山劇場地址:臺北市文山區景 ... 於 law.businesstagtw.com -

#48.【2022台北燈會在士林】時間地點、燈區介紹、交通管制路線

... 製作成的藝術品,呈現植物豐富的生命力,也希望將士林人尊重⾃然、保護⽣命的現代城市概念傳遞給全世界。 ... 2/11(五)表演活動地點:虎舞台. 於 applealmond.com -

#49.情人哏裡出西施 - OPENTIX兩廳院文化生活

時間:2021/12/03-2021/12/05,地點:臺北市藝文推廣處城市舞台,主辦單位:全民大劇團股份有限公司,【OPENTIX ... 地址:新北市新店區中正路540之1號5樓電話:02-7730-2028 ... 於 www.opentix.life -

#50.雙面蛾眉-王熙鳳大鬧寧國府 - 國立傳統藝術中心

活動期間:2018/01/26 ~ 2018/01/28; 活動地址:台北市松山區八德路三段25號; 是否繳費:付費| 主辦單位:國光劇團 ... 地點:城市舞台(臺北市八德路三段25號B1). 於 www.ncfta.gov.tw -

#51.哈尔滨舞台幕布生产厂家可按需 - 北京电动窗帘|遮阳篷

价格:15.00 元/平方米; 产品数量:9999.00平方米; 发货地址:北京市怀柔区; 关键词:哈尔滨舞台幕布生产厂家; 发布日期:2022-02-19; 阅读量:16 ... 於 qywyzs.cn.b2b168.ex1.http.80.ipv6.jiangmen.gov.cn -

#52.台灣燈會試主燈「鳳彩飛舞」 陳其邁感謝市民團結努力 - 風傳媒

交通部觀光局表示,「2022台灣燈會」邀集國內及在地優秀團隊獻藝,開幕表演將於2月15日下午5點30分開始,由高雄市管樂以氣勢磅礡、振奮人心的進行曲開場, ... 於 www.storm.mg -

#53.城市舞台地址 :: 北市公共場所AED急救網

所在地:臺北市藝文推廣處-城市舞台(後台)本處城市舞台後台處縣市:台北市行政區:松山區詳細地址:八德路三段25號連絡電話:02-2... 於 aed.iwiki.tw -

#54.德國玩全指南13-14版 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

到了十八世紀初,布蘭登堡選侯在政治舞台上權勢顯赫,這座城市也獲得普魯士王朝的 ... 服務中心駐德國台北代表處]]柏林中央車站內『地址: Floor0/Entrance North′地址: ... 於 books.google.com.tw -

#55.105 年度第27 期年鑑目錄04 處長序第1 單元藝文表演06 城市 ...

年鑑臺北市藝文推廣處城市舞台地址: 臺北市松山區八德路三段25 號電話:(02) 大稻埕戲苑地址: 臺北市大同區迪化街一段21 號8 9 樓電話:(02) 文山劇場地址: 臺北市文山區 ... 於 docsplayer.com -

#56.IC之音竹科廣播FM97.5

地址 :30071 新竹市光復路二段287 號11 樓之2. IC 之音廣播電台版權所有. © Copyright 2017 IC Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. 購物車. 於 www.ic975.com -

#57.還有超Q熊讚熱氣球可以拍| 2022台北燈節、士林、劍潭 - 妞新聞

除了來看花燈,主舞台的表演當然也不能錯過~今年台北燈節打造了2大舞台,分別為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝 ... 地址:台中市和平區梨山里福壽路29號. 於 www.niusnews.com -

#58.【台南景點】仁糖十鼓文創園區劇場賞擊鼓糖晶落體挑戰人體 ...

... 十鼓劇場:夢糖劇場(固定演出)、中型實驗劇場、大齒輪舞台 ... 園區地址:台南市仁德區文華路二段326號; 園區電話:06-2662225 ... 於 imreadygo.com -

#59.城市舞台停車相關在地店家、公司營業項目 - 工商搜查線

在地【城市舞台停車】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共35筆快速尋找。 於 gobizplace.com -

#60.城市舞台停車在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

台北城市舞台交通資訊- 綠光劇團2015年4月21日· 《人間條件3 - 台北上午零時》台北場本周五就要演出囉! 提供大家交通資訊參考, 不要跑錯地方喔! ◇社教館/城市舞台地址 ... 於 comicck.com -

#61.【活動訊息】城市舞台合辦節目學生購票五折優惠專案

(二)城市舞台合辦節目每場當日如有未售罄票券,同步提供學生五折購買。 三、 本優惠方案適用於各級學校學生,優惠票券可至各售票系統或實體售票端點購買,觀賞演出時憑學生 ... 於 safr.tumt.edu.tw -

#62.城市舞台Taipei Cultural Center - Foursquare

See 159 photos and 7 tips from 601 visitors to 城市舞台Taipei Cultural Center. "一樓的位置視野都很好。附近74巷的月十二曲麵包很好吃,同一條巷子的金香豬腳飯是 ... 於 foursquare.com -

#63.城市舞台暨藝文大樓整修工程委託專案管理(含監造)技術服務案

熱門關鍵字:. 交通部高速鐵路工程局; 資訊安全; 智慧鐵道; 嘉義市政府文化局; 無人機; 花蓮; 寶石國小; 基士德環科; 交通部臺灣鐵路管理局智慧化; 活動中心; 仁武; 太陽能 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#64.紐約客們的城市舞台!中央公園微醺夏日Summer Stage即將開 ...

蘊泉庄房客從房間露台,便能看見淡水河風景。 蘊泉庄溫泉度假飯店. 地址:新北市淡水區淡金 ... 於 www.wowlavie.com -

#65.城市舞台地址– 舞台形式 - Apublsh

GQ城市野營嘉年華Urban Camping Festival 2020 ... 所在地:臺北市藝文推廣處-城市舞台前台本處城市舞台前台處縣市:台北市行政區:松山區詳細地址:八德路三段25號連絡電話:02- ... 於 www.apublsh.co -

#66.臺北市立社會教育館各場地使用收費基準

館各劇場「城市舞台、親子劇場、文山劇場、大稻埕戲苑(含曲 ... 臺北市立社會教育館城市舞台藝文團隊駐館計畫作業要點 ... 地址:. 電話:. 申請日期:中華民國. 於 ws.www.gov.tw -

#67.信件或包裹等請以新址投遞(地址為10829臺北市萬華區興寧街 ...

臺北市立交響樂團因臺北市藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓整修工程」辦公地點將於111年1月7日暫時遷移,郵遞公文、信件或包裹等請以新址投遞(地址 ... 於 www.taivs.tp.edu.tw -

#68.會員忘記密碼

城市舞台:週一至週五,早上9點至下午5點大稻埕戲苑、文山劇場:週二至週日,早上9點至下午5點連絡方式: 城市舞台地址:臺北市松山區八德路3段25號| ... 於 member.moc.gov.tw -

#69.歌劇院打造綠色劇場以永續思維迎向未來共生 - 上報Up Media

... 教育、SDG9產業創新與基礎建設、SDG 11永續城市與社區、SDG12負責任的 ... 共存之道,並以減少人力、舞台實景的減碳模式世界巡演,這也是歌劇院 ... 於 www.upmedia.mg -

#70.Calendar 行事曆

臺北市立交響樂團X丞舞製作團隊. 時間: 19:30-20:30. 國家& 城市: 臺北城市舞台臺灣. 地址: 105台北市松山區八德路三段25號. #Performance. #Taiwan ... 於 www.bdance.com.tw -

#71.【台灣劇場走透透】來去「城市舞台」

城市舞台 離捷運站有點距離,所幸八德路上公車非常方便,班次又多。開車騎車的朋友旁邊也有松山運動中心停車場可停,算是交通相當便捷的場地。 講了這麼多 ... 於 istagencu.wordpress.com -

#72.城市舞台怎麼去

Ig 現是動態字大小; 109-09-30; 圖/廖文綺提供. 臺北市藝文推廣處位置及交通. 松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘,可自臺北市立 ... 於 marisabotanica.ru -

#73.台北市電影委員會TAIPEI FILM COMMISSION | 台北愛電影

城市舞台 地下道 ; 地址:, 台北市松山區八德路三段 ; 線上申請:, 前往線上申請>> ; 拍攝限制 需審劇本內容 ; 可借用拍攝時間 需避開交通尖峰時間 ; 場地保證金 無. 於 www.filmcommission.taipei -

#74.城市舞台座位表– 台鐵座位分配 - Smyo

城市舞台節目表城市舞台精采文章城市舞台台北市社教館城市舞台座位,城市光廊節目表,台北城市舞台座位[網路當紅],台北城市舞台地址,親子劇場103年下半年檔期申請節目 ... 於 www.smyohoh.co -

#75.天下雜誌-華文世界最優質的財經雜誌

未來城市@天下 · CSR@天下 · 獨立評論@天下 · 創新學院 · 天下學習 · 我讀網 ... 港灣當舞台,更由英特爾派出1500架無人機表演、日月光出動24支機械手臂耍光劍,將. 於 www.cw.com.tw -

#76.臺北市藝文推廣處城市舞台座位 - Rivage

社教館/ 城市舞台地址10554臺北市八德路三段25號電話,022577-5931 傳真,022577-9310 捷運,板南線「忠孝敦化站」8號出口轉乘公車。 公車,【站名–台視公司/市立. 於 www.rivageruse.co -

#77.台灣景點資訊- 臺北市立社會教育館 - 郵遞區號查詢

地址, 臺北市松山區八德路3段25號( 臺北市 松山區 八德路3段) ... 自臺北市立交響樂團入口或右轉八德路三段正門進入總館;再沿八德路三段步行5分鐘即可抵達城市舞台。 於 zip5.5432.tw -

#78.城市舞台- Performing Arts - 八德路3段25號, 松山區, 台北市 ...

城市舞台 in 松山區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 松山區and beyond. 於 m.yelp.com -

#79.女星搭小黃司機邊開邊打手遊20分鐘報案遭警嗆「講話不要這麼 ...

... 司機卻整路玩手遊長達20分鐘,沒想到於警局報案系統檢舉違規時,居然要填寫事發路段,讓她不解表示:「一整條路都在玩是要怎麼有詳細巷弄地址」, ... 於 www.chinatimes.com -

#80.德國玩全指南【最新版】: 共譜中古世紀浪漫樂章 工業大國215知性玩點

到了 18 世紀初,布蘭登堡選侯在政治舞台上權勢顯赫,這座城市也獲得普魯士王朝的大力支持而 ... 柏林中央車站內,地址: Floor0 / EntranceNorth ,地址: Markgrafenstr35 ... 於 books.google.com.tw -

#81.臺北市藝文推廣處 - 藥師家

每場城市舞台主、合辦節目提供障礙席(輪椅席共計12席,每人每月限領2場。請憑本處所製發之號碼牌領取城市舞台身障票,號碼牌於領票當日上午7:30開始發放,需 ...。 於 pharmknow.com -

#82.台北城市舞台捷運– 舞台形式– Moilcae

社教館/ 城市舞台地址10554臺北市八德路三段25號電話,022577-5931 傳真,022577-9310 捷運,板南線「忠孝敦化站」8號出口轉乘公車。 公車,【站名–台視公司/市立 ... 於 www.moilcae.co -

#83.iHerb宣布恢復對台進口運費改方案計價「回不去了」 - MSN

美國知名藥妝平台品牌iHerb去年11月底宣布受到台灣海關查核嚴格影響,暫停對台灣的服務,讓許多仰賴iHerb購買保健營養品的民眾感到錯愕不已。 於 www.msn.com -

#84.城市舞台對面的星巴克, Taipei City - VYMaps.com

地点类型, : 咖啡店 ; 地址, : 松山區八德路三段10號, Taipei, Taiwan 105 ; 协调, : 25.0480595, 121.5503387 ; 电话, : ; 电子邮件, :. 於 vymaps.com -

#85.我爱韩国: 33个外国人的韩国故事 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

RomanticSpotsinSEOUL 在首尔这座城市,爱的告白不再是一件难事。 ... 地址首尔特别市龙山区龙山洞2街 1-3 网址 nseoultower.com 清溪川求婚墙流淌在市中心的清溪川向来 ... 於 books.google.com.tw -

#86.(遊玩)城市舞台

(遊玩)城市舞台. 發表回應前,請先登入或註冊 ... 城市舞台?,以更現代感、人性化設計及服務為規劃的綜合型 ... 地址:台北市松山區八德路3段25號電話:(02) 2577-5931 於 www.sunable.net -

#87.順豐智能櫃地址

地區 網點代碼 開放時間; (星期一至六) 開放時間; (星期日/公眾假期) 大圍 H852FG61P 24小時 24小時 大圍 H852FG63P 24小時 24小時 大圍 H852FE18P 24小時 24小時 於 htm.sf-express.com -

#88.臺北市法規查詢系統

臺北市藝文推廣處城市舞台演出節目評議委員會作業要點. 法規位階. 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第1款規定之行政規則. 制(訂)定時間. 中華民國85年12月28日. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#89.[公車] 台北車站如何直接到城市舞台(社教館)? - 看板Map-Guide

出發地: 台北火車站目的地:社教館(城市舞台) 交通工具:公車(希望能直接到達目的地) 已經有爬文得知社教館要搭到台視附近不過,還是想知道怎樣北車 ... 於 www.ptt.cc -

#90.東陽事業集團|全球最專業汽車內外裝部品製造供應商

公司願景及優勢; 人才舞台; 優質環境; 加入東陽. 企業社會責任; 利害關係人專區; 公司治理; 聯絡我們 ... 生產據點, 設立, 地址, 夥伴, 客戶 ... 於 www.tyg.com.tw -

#91.台北市社教館城市舞台怎麼去 - 愛私教APP

愛私教APP有最夯台北市社教館城市舞台怎麼去介紹以及台北城市舞台地址66筆1頁,台北市社教館在線討論,知識問題| 城市舞台怎麼去?.....急..... ... 城市舞台就在八德路上 ... 於 isteachs.com -

#92.城市舞台(臺北市社教館) | TravelWalker 找景點

城市舞台 (臺北市社教館) | TravelWalker 找景點| TravelWalker提供行程排定功能, 是旅行前旅行中旅行後的最佳安排工具, 不需下載APP , 桌機 ... 地址, 八德路3段25號. 於 travel.walkerland.com.tw -

#93.台北城市舞台地址– 舞台形式 - Ubesx

社教館/ 城市舞台地址10554臺北市八德路三段25號電話,022577-5931 傳真,022577-9310 捷運,板南線「忠孝敦化站」8號出口轉乘公車。 公車,【站名–台視公司/市立. 於 www.ubesxshw.co -

#94.臺北市藝文推廣處 - 维基百科

展演活動課:各項音樂、戲劇、舞蹈演出節目之規劃辦理,城市舞台、親子劇場與文山劇場之節目檔期安排、場地出租與劇場燈光、音響、舞台、視訊專業設施之操作管理,表演 ... 於 zh.wikipedia.org -

#95.【2022台北燈節攻略】元宵節來去士林「3 大燈區、水舞亮點

台北市是除了台東縣之外,唯一擁有代表球的城市。 ... 國立臺灣科學教育館地址:台北市士林區士商路189號營業時間: 非寒暑假之平日(週一 ... 於 www.welcometw.com -

#96.台北城市舞台怎麼去Page1

台北城市舞台交通方式- 綠光劇團Greenray Theatre Company. 2012年5月14日... 社教館/城市舞台地址:10554臺北市八德路 ... 於 whofood.net