分別心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦十年砍柴寫的 晚清一百年(上、下):衰頹之間可見的世情與人情。那些支撐帝國的人,與畫上句點的人。 和古碧玲的 不知道的都叫樹都 可以從中找到所需的評價。

另外網站修心不能有分別心,不要挑選對象@ 平安、健康、快樂也說明:128278;佛法的修學: 修心不能有分別心,不要挑選對象, 要針對一切,不論對象是否有生命。 任何念頭的生起,都應該成為修行的道路, 而不是修心的 ...

這兩本書分別來自好優文化 和大塊文化所出版 。

華梵大學 中國文學系碩士班 王隆升所指導 任江東的 莊子自然思想研究 (2021),提出分別心關鍵因素是什麼,來自於莊子、自然。

而第二篇論文真理大學 宗教文化與資訊管理學系碩士班 蕭進銘所指導 賴福基的 意識論 (2020),提出因為有 人神分界、事相法、宗教經驗、無為、後禪宗期、意識論、本來無一物、不具意義、天人合一、開悟、道的重點而找出了 分別心的解答。

最後網站談談無分別心則補充:談談無分別心. 林崇安. (法光雜誌,371 期,p.1,2020.08). 依據南傳的論典,「尋」是把心投向目標,「伺」是重複地取目標。 無分別心是沒有尋也沒有伺相應的心。

晚清一百年(上、下):衰頹之間可見的世情與人情。那些支撐帝國的人,與畫上句點的人。

為了解決分別心 的問題,作者十年砍柴 這樣論述:

當中國走向世界★帝國便只能衰頹 「忠心」與「愛國」,於是鋪成帝國邁向終焉的道路。 想要救國, 卻逼死將領、敵視現代化; 說是愛國, 卻將舉國上下都變成仇敵。 經世之才, 在這個時代只好成為帝國的恥辱; 愈是清醒, 愈是落得一個身敗名裂的下場。 ◎為什麼當中國從閉鎖走向開放,帝國就會滅亡? 晚清,過去的教科書都當作是一段屈辱史。但沒有人比當時的知識階級、精英更清楚,當時的中國,正在走向世界。 不以鴉片戰爭為起始──而是鴉片戰爭以前,走向衰頹的清帝國,便已經在面臨內亂外患的情況下,被迫繼續走向世界。所以雖然出現像是端王載漪、像是剛毅、像是趙舒翹這樣的人,明知義和團不可用,卻

還是期待透過這股「民氣」抵抗政治變革、抵抗開放的腳步;但也出現像是李鴻章、像是張之洞、像是黃遵憲、像是郭嵩燾這樣的人,希望能夠協助中國,與世界接軌。 但當中國走向世界,就是帝國滅亡的開始。不管是列強希望打開門戶,或是政治上開放派與保守派的政爭,或是我們熟悉的變法、自強運動、互保,都讓「清」這個帝國逐漸衰弱,維繫近三百年的帝國,於是走向滅亡。 ◎課本上提過的那些人、課本上不曾聽過的那些事 你或許聽過曾國藩或李鴻章,但你未必知道──當時這些最頂尖的官僚精英,正在面對什麼樣的挑戰。 本書作者十年砍柴點出:若以曾國藩、李鴻章二人為例,他們接受的是最傳統的儒家教育,卻必須面對「數千

年未有之大變局」。孔、孟不曾教導過的海外諸國、船堅炮利,甚至各種政治與經濟上的思想變革,對這一代的知識份子造成的衝擊之巨大,可說過去數千年的士大夫皆難以想像。但十年砍柴也指出: 「曾國藩、李鴻章逐漸瞭解並尊重當時通行的國際外交準則。曾國藩生前所辦的最後一件大事,是批准容閎關於選拔幼童去美國學習的建議。可以說,從產業、外交到科技教育,曾、李師生二人是中國近代化最早的重要開拓者。」 但即便如此,在政爭之下,不但曾國藩、曾紀澤千夫所指,李鴻章在甲午戰敗後被貶;八國聯軍後,又被清政府調回中央,與列強周旋。清政府少不了李鴻章,以翁同龢為首的清流派,卻在促成甲午戰事後,但替清政府爭取到三國干涉

還遼的李鴻章卻反被指為「漢奸」。 除了李鴻章外,出使英國的郭嵩燾,被指中「洋毒」;阻擋慈禧進用義和團被殺的徐用儀、許景澄、袁昶,則因為平反後外國公使弔唁葬禮,反而被疑心不忠。這些過去在課本上出現過,或從不曾出現的人,他們或者以生命、以名譽作為代價,支撐這古老而龐大的帝國;而那些愛國的清流,卻也在同一個時代,以愛國為名,迫不及待地為帝國畫下句點。 ◎梳理第一手史料、還原晚清一百年的世情、人情糾葛 作者十年砍柴,本名李勇,畢業於蘭州大學中文系,也是中國著名的文史作者。本書中,作者梳理大量的第一手史料──除了《曾國藩日記》這樣的著名作品外,也從清晚期重臣張集馨《道咸宦海見聞錄》、郭嵩

燾《郭嵩燾日記》;晚清進士,在清政府、北洋政府皆曾任官的朱彭壽《舊典備征──安樂康平室隨筆》、王闓運、郭振墉等所著《湘軍志》等作品中,整理出清晚期官場攻防、政治集團之間對應交手的第一手資料。 為什麼愛國者未必能夠救國?為什麼能夠支撐帝國的,卻又被質疑不忠?晚清重臣之間,如何評價彼此?身處於當代的他們,又對其他官僚的做法或策略有什麼想法、或者是批判?而從這些衝突、合作、攻訐或合作中,歷史又將給在同樣處於轉折點的我們,什麼樣的提示與教訓?

分別心進入發燒排行的影片

帽子歌后鳳飛飛是我母親最愛的歌手

也是她至今唯一追過的明星

我還躺在嬰兒床裡時,

她唱「心肝寶貝」給我聽

我開始學習音樂時,

她帶我去看飛飛姐的演唱會

飛飛姐離世時,她難過甚至落淚

如今我自己走在演藝道路上

我也要成為我母親最愛的歌手

我也想要帶著我母親四處巡迴演出

更希望成為像飛飛姐一樣國台語雙棲

親民、自信、實力與魅力兼具的歌手

獻唱這首飛飛姐的「想要對你飛」

送給我的母親

雖然我們相隔兩地,工作繁忙

但我對您的思念卻從沒停止過

就如同這首歌詞般深切

祝您,以及全天下不辭辛勞的母親

母親節快樂

感謝您

想要跟你飛

詞:何啓宏 曲:陳國華

半邊月 你的臉 我渡過故事的圓缺

點點的淚像星晨掛黑夜 倒映在回憶裡的畫面

人分別 心跟隨 我擁抱這份緣的深淺

回首看見生命的不完美 對你的感謝未曾停歇

你那裡需不需要有人陪 你收不收得到我的思念

想要跟你飛 不免擱再找

陪在你身邊我什麼都不缺

你那裡有沒有人能聊天 我想要愛你疼你像從前

想要跟你飛

天涯海角多遠我都不累 牽你的手 歲歲年年

時間是愛的延長線 交錯著歲月 無數離合悲歡

愛讓我看透 考驗後才能擁有幸福的夢

我有沒有在你的夢裡面 我心裡空虛看不看得見

想要跟你飛 想要抱甲緊緊聽你講話

親像過去無改變 親像過去 無改變

莊子自然思想研究

為了解決分別心 的問題,作者任江東 這樣論述:

莊子思想與自然思想是可以共鳴。莊子的自然思想在《莊子》的內、外、雜篇等皆有提到關於莊子如何去探究自然思想的認識涵義。莊子的至人無己、神人無功、聖人無名的三種狀態皆可以理解為「真人」的狀態,而修行「心」、「知」、「德」等工夫皆是成為真人狀態下不可缺少的修行工夫。所謂真人就是神仙,故莊子曰:「藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,淖約若處子,不食五穀,吸風飲露。乘雲氣,御飛龍,而遊乎四海之外。其神凝,使物不疵癘而年穀熟」從而實踐沒有分別心及擺脫煩惱所束縛的二元世界,進一步成為能夠用齊物心來看待天地萬物世界的真人,從此生活在一元的神仙逍遙境界,進而到達生命自由的狀態,這也是本文對於〈莊子自然思想〉的

結論。關鍵字:自然、真人、坐忘、物化、神仙

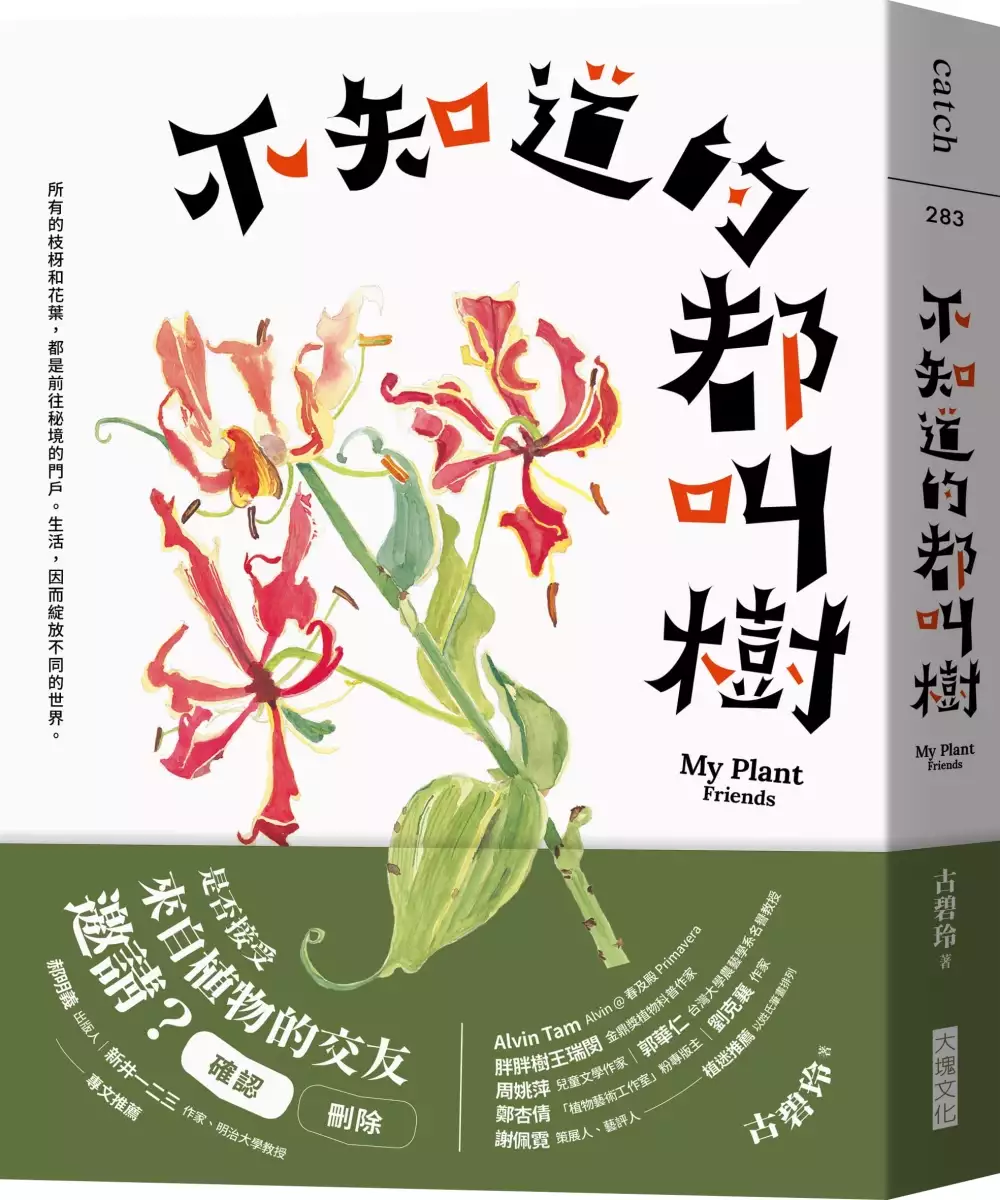

不知道的都叫樹

為了解決分別心 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

意識論

為了解決分別心 的問題,作者賴福基 這樣論述:

世界分三大思維觀:西方思維(唯物…進化…)東方思想(如無為,本來無一物)科學主義(唯物)。傳統宗教觀視野著重於理相法,在歷史滾動中將宗教宣揚辦教務等發展成果,推升至歷史高點。另一方面三大思維觀之西方思維與科學主義因遵從唯物觀,除帶起工業革命至今生活科技便利外亦導致積累諸多問題懸置中。本研究從東方思想事相法之實踐項宗教經驗為軸出發,並以唯一真理、事理分流、意識新啟用方法論、玄奧門共相、多面相剖析、解經解公案、修證法七項範疇與研究操作項融成為宗教經驗基本觀與研究方法,試圖以之解決二元唯物觀意識泡泡禁錮下長期困擾學界針對宗教經驗研究像始終無法進行傳統研究之四問題,提出舉如:道的體驗無法以複製模式傳

遞解知、經典隱於句下義之第一勝義(事相法)千古深埋(觀社會現況即知)、研究工具方法嚴重缺乏(解知與證取界線未定義)、道在生活一切處之證等命題剖析;並嘗試用:從生理心理日用現象指出道之蹤跡─建立天人之際,解知橋樑推動事相法理相法分流之研究觀點,及提倡重回儒家靜坐科從道逆向研究意識心法,因此研究對象擴及第一章全篇研究方法還原成廣義方法論(即意識泡泡體)。宗教即是生活,雖不修實已在(宗教中或)修行中。廣論一切生活法與道關係等四解決對策法,首度針對宗教經驗或道為何如何修證或它如何顯現於生活一切時一切處等做詳盡剖析,並期待過去長期來之隱學能開展轉向為顯學,因而對人類擺脫唯物觀產生轉向之阿基米德支點效果同

時印證道無所不在與舉出道之科學關聯證據,並未未來宗教廣泛在之生活應用鋪陳,期望藉我國儒道釋傳統天人合一文化,從前述三分之一的東方思想穿越至意識泡泡外,讓證道成為科學公式般可操作項成熟提煉出。並因而建造大同新世紀,將人類文明從唯物提升至精神層面。這過程需破除傳統宗教認知僅止於唯物看法僅一半,並更新部分宗教基本觀,舉如人神分界的定位,亦即神是人藉由修為恢復自性過程的過渡位格!神並非他者,反而是人修為恢復本性之原型態道體的過渡位格。此外凡一切玄奧法皆如是含有需調整之待釐清傳統認知,甚至從意識所出一切知識專業領域凡涉意識,皆須從宗教經驗釐清檢討調整認知。以此迎接宗教廣泛應用於生活大同世界。而這一切鋪陳

與應用由於與意識心銜接道本來面目(不具意義態)相關,亦即與拈花法脈相承續,故稱後禪宗期,何故?不可說…道可道…名可名…故爾。研究終結證實七範疇穿梭釐清四問題所綜結之命題意識論獲還原進入道本體,將可藉本文所採方法證實道無所不在未來廣為人們用於突破意識泡泡之論點。牛頓終其一生以數學研究聖經密碼,愛因斯坦提出科學的盡頭是神學之說。南懷瑾提出未來佛法將在科學界發揚看法..本文拋磚引玉。

分別心的網路口碑排行榜

-

#1.你我他:正因為極力推崇分別心,人與人之間才會這樣疏離

文/希阿榮博堪布. 菩提心的訓練之所以可能,是因為我們看到萬物相互依存、息息相關的事實。 耗費一生精力企圖在自己與外界之間砌一道圍牆的做法是 ... 於 news.readmoo.com -

#2.分別心;是生死輪迴的種子 - 上善若水

... 所謂明來暗失懂嗎? ⋯⋯ 世間凡人追求名利,修道人追求解脫,都是有求有失的。因為有求,內心也有了對待,產生了分別。這個分別心,就是生死. 於 lin08085.pixnet.net -

#3.修心不能有分別心,不要挑選對象@ 平安、健康、快樂

128278;佛法的修學: 修心不能有分別心,不要挑選對象, 要針對一切,不論對象是否有生命。 任何念頭的生起,都應該成為修行的道路, 而不是修心的 ... 於 rex0204.pixnet.net -

#4.談談無分別心

談談無分別心. 林崇安. (法光雜誌,371 期,p.1,2020.08). 依據南傳的論典,「尋」是把心投向目標,「伺」是重複地取目標。 無分別心是沒有尋也沒有伺相應的心。 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#5.執念分別心 - 央央的不異想世界

在我工作的過程中,輾轉得知了一位曾經來過我這諮詢的客人的狀況. 他的情況讓我頓時回想起曾經遇過的幾個案例也有相同的情形. 於 yanyann.com -

#6.何為分別心執著心是非心得失心 - 貝塔百科網

何為分別心執著心是非心得失心,1樓匿名使用者簡單說分別心就是你對所見到的萬事萬物的第二念,第一念是真心,第二念則是分別心。佛家常叫人莫執著, ... 於 www.beterdik.com -

#7.分别心 - 善護念

若有见闻者,悉发菩提心,. 尽此一报身,同生极乐国。 Follow 善护念|Pure Thoughts:. 於 pure-thoughts.com -

#8.離分別心| 香光尼僧團blog

離分別心. 發表於 2020 年03 月30 日 由 香光 · 1090330. 不念他人惡,常思其善事,智慧離分別,人中最第一。 ~《大乘理趣六波羅蜜多經》卷第九~. 於 www.gaya.org.tw -

#9.藏傳佛教對心識的考察 - 喇嘛網

及八十性妄分別心(80 conceptions): 依喇天仁波切及傑弗利.賀堅斯的「藏傳佛教中的死亡、中陰與再生」(Death, Intermediate State and Rebirth in Tibetan ... 於 www.lama.com.tw -

#10.《來自高牆的聲音》不起「分別心」

曾經有位高僧大德說過一句話:「『佛』即是不存在任何邪雜念妄念的聖者。」能夠脫離自我、擺脫欲望,而使自己達到空空如也的境地,才能夠確實看透無我的人生實相, ... 於 www.merit-times.com -

#11.無分別心- 星雲大師— Google 藝術與文化

無分別心. 釋星雲2014. 放大. 佛光山佛陀紀念館 高雄市, 台灣. 平等無差別。 顯示節錄內容顯示較多內容. 詳細資訊. 標題: 無分別心; 建立者: 星雲大師; 建立日期: 2014 ... 於 artsandculture.google.com -

#12.問題:「不思惟觀察」是菩提嗎? - 福智僧團

第一個分別應該是指分別假立,它要說明的是布施等這些修為不是諦實存在,而只是以分別心安立出來的。 第二個分別很明顯是一個所破,也就是一個應該 ... 於 bwsangha.org -

#13.如何看待「執著」「分別心」和「著相」? @ 菩提彼岸:: 痞客邦

凡夫如何用「分別心」?有些學佛的人動不動就說:『不要起... | 數位感. 於 timetraxtech.com -

#14.不起分別心 - 慈濟

不起分別心 ... 佛陀就在舍衛國給孤獨園說法。有一位比丘形貌憔悴,毫無威德,也與其他人一樣來到佛前虔誠頂禮,且恭敬合掌向所有在座的比丘虔誠作禮,而 ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#15.從腦神經科學看分別心的起源 - 禪天下

輿論認為,白人警察蕭文因為佛洛伊德是黑人,因此執法過當,這是美國根深蒂固的種族歧視使然。 如何扭轉種族歧視?這其實是一個大哉問,因為人的大腦神經 ... 於 www.zencosmos.com.tw -

#16.分別心,是萬惡之源!「我」是甚麼?它只是一個絕妙的假象!

因為了分別心,才有了貪婪,有了仇恨,有了愚癡,進而也有了戰爭,有了屠殺,有了墮落,也便有了六道輪回。 人的許多煩惱,都是因為執著於「我」而產生的。對「我」的執著 ... 於 www.bodhixin.com -

#17.3211 看你的「分別心」…_海雲繼夢 - 新浪博客

善知識. 分別心. 禮敬. 因果律. 再說彌勒07. 分类: 法筵精點 ... 善財童子聞善知識教潤澤其心. (他聽過這些善知識的教導潤澤其心,. 於 blog.sina.com.cn -

#18.分別心 - 揭諦草堂

分別心 《虛空無極天上王母娘娘消劫行化寶懺》 「娘今日大闡玄惡心不容入丹田惡心儻若除不盡畢竟不成玄」 心是我們探索、了解、質問、發現問題的工具。小孩子的赤子之心 ... 於 tin601022.pixnet.net -

#19.無分別心從哪裡修 - 大乘定香精舍部落格

無分別心從哪裡修. 在經典上講到:佛陀時代有兩位弟子,一位是大迦葉尊者,一位是須菩提尊者。相信大家都清楚這兩位尊者的公案,大迦葉尊者出去托缽的 ... 於 mdxv1blogger.blogspot.com -

#20.煩惱如霧起雲生 - 法鼓文化

外在環境現象所產生的分別心、瞋恨心,就像地面生起的雲霧一樣,蒙蔽了我們本有的清淨智慧心。 「煩惱」是怎麼產生的呢?人們很容易認為煩惱都是別人、 ... 於 www.ddc.com.tw -

#21.當下了然智慧: 無分別智禪修指南| 誠品線上

當下了然智慧: 無分別智禪修指南:禪修的關鍵及捷徑在對治沉迷於庸庸碌碌、追東逐西、二元概念的分別心。本書讓你一刻不遲,真正活在覺醒的當下。 於 www.eslite.com -

#22.什么是分别心?为什么要无分别心? - 知乎

想要证悟明心,必须要有工具,这个开悟的工具就是妄心:用会分别、会思惟、会寻找的妄心意识,来寻找无分别性的真心如来藏,才能找到本已存在的如来藏而明心;因为真心 ... 於 www.zhihu.com -

#23.分別心所成的世界 - 穢跡金剛宗-佛教漢傳禪宗與密宗研究

心如工畫師,能畫諸世間啊! 畫者是誰? 心隨妄念而走,一畫再畫,畢竟無體性可得,但迴心反聞,看畫者是誰? 六意識所成的分別心,即使是一念三千大千世界,佛國淨土,地獄穢惡, ... 於 leoho99.pixnet.net -

#24.师父详解“分别心”一词,认真听听,这回真的懂了! - 网易

“分别心”一词,来源于佛教,指人起心动念所产生的分别取舍的心,又称为“执着心”“涉境心”。人只要有分别心的概念就会引生烦恼,因为人的分别心是和客观 ... 於 www.163.com -

#25.佛法術語: 無分別心的意義- 遠離災害- udn部落格

佛法中常常會提到 " 無分別心" · 於是 有人誤會 : 如果無分別心 那路上的紅綠燈怎麼辦? · 其實 佛法裡的無分別心 簡單說是: 心裡沒有起愛憎之意 · 並非分不 ... 於 blog.udn.com -

#26.什麼是無分別心 - 覺悟人生的家

再說什麼是「分別心」? 當你看到名人出現,你就對他升起恭敬的心。當你看到乞丐時, ... 於 di-shui-chan-house.blogspot.com -

#27.如果沒有分別心,那麼眾生如何分辨善惡美醜? - iFuun

如果沒有分別心,那麼眾生如何分辨善惡美醜?如何教會眾生該弘揚什麼、改變什麼、抑制什麼?這是佛法中被世人誤解較多的一個問題。不分別,是說勝義諦法界本... 於 www.ifuun.com -

#28.277 四小不可輕 - 星雲大師全集

277 四小不可輕. 世間上的人,最大的煩惱根源,就是來自於人有「分別心」。因為有分別心,就有 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#29.地藏菩薩的無分別心預防性慾

我答:「無分別心。」 為什麼地藏菩薩本尊的口訣是「無分別心」? 「蓮生活佛」認為,分別心是一切的惑障,分 別是由邪師邪教邪思維等後天環境的 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#30.是不動的,那時也毋須控制現象界的混亂了。 - 法鼓山全球資訊網

離開分別心、執著心,所看到的世界,是不動的. 信件主旨. 祝福的話. 寄件人. 收件人. 個別寄送; 大量寄發. 個別寄送. 在以下表單填入您要寄送的收件人及電子郵件信箱, ... 於 www.ddm.org.tw -

#31.告誡那個,你們看師父的分別心重不重啊! 從禪七的第一天開始

可惜當時我不在場,否則一棒打死他餵狗吃。」你不能說這些人是在破壞佛法。絕對不是!這些祖師是為了破除弟子最後一點點的分別心,才用這種激烈的方法。 修行佛法若能達到 ... 於 www.facebook.com -

#32.師心我心無分別心-法王教你喚醒虔敬心的365則心法 - 蝦皮購物

約2019年購入,近全新購買師心我心無分別心-法王教你喚醒虔敬心的365則心法. 於 shopee.tw -

#33.敵人不是世界,而是你的分別心 - t458686999的部落格

昭顧於當下,返照於覺知。 了知見聞者,吾心非吾體。 認知真心,並且懂得如何保任之後,仍然不能沾沾自喜、放鬆警惕,也不能沉浸在那份朗然空寂的自在 ... 於 t458686999.pixnet.net -

#34.如理作意」——修行的從始至終都需要「分別心」 - 林居禪園

歷史的佛陀不管是對成人或小孩,不管是對初學或高階,一向都是要求「善巧辨別」、「善巧揀擇」的「分別心」,多面向地選擇、取捨、評估、開發內心特質,從沒有講過 ... 於 sites.google.com -

#35.来自于「我」的分别心- 嘎玛仁波切 - 佛弟子文库

来自于「我」的分别心 ... 执着,来自“我”的心。比如好看和不好看,是由“我”的心决定的,现代人喜欢苗条的女子,唐代却以胖为美。不同时代、世界各地的审美 ... 於 fodizi.net -

#36.沒有分別心如何能活著? @ 梅僧山房

其實佛說的「不要有分別心」,講的不是「凡夫」,因為凡夫的確做不到! 佛說「不分別」,是就果位上說。 聖人的不分別,不是像土石一樣的無知,而是 ... 於 blog.xuite.net -

#37.什麼是真正的無分別心

1樓:花戲舞蝶. 無分別心,簡單說就是平等的心。詳解如下:. 無分別心——離情念分別的心識,有二種:. 一、無漏的無分別心:又叫:無分別智,即:正 ... 於 www.bees.pub -

#38.請問分別心。。。。 - 心靈環保學習網

禪的訓鍊,就是修從有分別到無分別的過程。 從分別心到「無分別心」: 那便是從散心到集中心,再到統一心,最後到無心。 於 www.dharmaschool.com -

#39.分別心與平等智 - 月刊302期

分別心 與平等智. ◎林清玄. ◇番薯的見解 朋友告訴我一個真實故事,說他的兩個孩子太好命了,這也不吃,那也不 吃,每到吃飯時間就成為父母的頭痛時間。 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#40.佛法問答| 平常容易起心動念、起分別心要如何排除?

學佛就是要清淨身、口、意,亦即是修養身、口、意,起心動念是沒有問題,重要的是如何去面對這些心念;起分別心是沒有問題,重要的是分別心之後的結果如何。 於 www.tys.org.tw -

#41.無分別心與無分別智

一般人所體驗到的無分別,其實只是「無想定」或是「無相三昧」——於一切相不作意,或專注於「無相」。這些都是思想停止,而知覺仍在,不起念去區分。但般若智慧的無分別,卻 ... 於 www.yinshun.org -

#42.分別心的對治 - William Kuo

佛教大乘重典— 金剛經就是針對分別心做詳盡的指正: 人的苦惱是由於自己的分別心,有了我相、人相、 ... 如此無住於心才能用平等心, 而行於布施、忍辱、持戒、等修行。 於 www.umax.de -

#43.分別心之害馮馮

我們佛教,最注重慈悲佈施,視之爲六度萬行之首善,同時,佛陀教訓我們不可有分別心,必須以“平等心”普度眾生。在這一點上面,外教的博愛與施予是與佛教相近的,可見真理與 ... 於 slheng.com -

#44.分別心

分別心 · 佛陀說:”心行平等難。” · 要每個人看到外面的境界時,心念都完全平等,這確實是很困難。 · 外面明明有雞啼鳥鳴的聲音,若要說成寂靜無聲,這也是難呀! · 冷,熱,風, ... 於 kingleo.pixnet.net -

#45.分別心 - 阿斌の心靈秘境

觀察社會上的一些制度與消費行為, 總是存在著"分別心". 例如貴賓卡會員折扣,員工價優惠,行員優惠定存,平日住宿優惠.... 通常是你貢獻給他越多,他給你越多福利與折扣, ... 於 sethlin.pixnet.net -

#46.無分別心與智慧_觀行 - 星光佛法論壇

上一篇文章我們講到「分別心」,重點是「不可能沒有分別心」,所以「有分別心」但是要注意「起煩惱」。接下來講法理,「分別心」就是前七識的作用, ... 於 www.star-bbs.com -

#47.分別心

分別心. ○ 鍾淑惠✸. 前些日子與朋友A 談起朋友B 的近況,朋友A 提及一件事,讓我看到自己的分別. 心與缺乏客觀、不夠謹慎,究竟我所相信的是人?還是事? 於 faculty.stust.edu.tw -

#48.如何看待「執著」「分別心」和「著相」? - 菩提彼岸

凡夫如何用「分別心」? 有些學佛的人動不動就說:『不要起分別心』推測他們的想法,有許多是些誤會。按分別心就是思考、思索與思維的意思,也就是探求、研究、推尋等 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#49.分別與無分別

世俗諦及第一義諦的正見;紅色細正體字'無'及黑色粗斜體字'分別' ... 當然可算是平等的無分別心,但這種無所謂的平等心,對於大悲的修. 於 chinesebuddhiststudies.org -

#50.淨土法門:學佛是去分別心的,為何還要求生西方?

問:學佛之人應常懷平等心,遠離一切善惡分別,既然如此,應對西方與娑婆等而視之,為何還要求生西方? 答:這個問題在理上講是沒有問題, ... 於 ruby481836.pixnet.net -

#51.分別心與清明心 - 恆毅力

凡是能用語言講出來的,那是有分別的差別心、執著心,而不是清淨的清明心。所以《金剛經》中佛問須菩提云:「如來有所說法不?」須菩提白佛言:「世尊,如來無所說。 於 jljlkkoo.pixnet.net -

#52.好色其實是一種“分別心”的造作

因為心沒有安住在如如不動之中,老將眼識所見的色相執著為實有,取相分別,而沒有覺悟其流轉變遷的不實體性,所以善變。 好色心是一種凡夫心,凡夫心就是 ... 於 guizn.pixnet.net -

#53.關於「分別心」 - 因果圓滿

我們修行還債這段日子,老師除了幫我們大家調解業力外,生活中也都會教我們不少修身修德的道理,常告誡我們不要犯五毒:「貪、嗔、痴、慢、疑」,以及執著心、和分別心 ... 於 geniusena.pixnet.net -

#54.分別心與無分別心 - 巴利語與釋迦佛法

無分別心是對全部的刺激持平等平衡的心態對待。 實況是在感受生起後,生起喜歡或抗拒的心念前,心平靜地住在這前後的中間,只如實觀察感受的剎那刹那的生 ... 於 palimagga.blogspot.com -

#55.如何打破二元對立,無有分別心? - GetIt01

世間修行,曾打過禪七。只是刻意取證,不是適合我的法門。 用慈悲心做人,以智慧心做事。 善能分別諸法相 ... 於 www.getit01.com -

#56.分別心– Alive.

標籤: 分別心. 一個二元對立的世界│Read Alive 神話的力量. 創世紀的故事,就是覺知的隱喻,你發现自己是誰,卻也從此有了分別。 於 jiaching.com -

#57.培養無分別心- 證嚴法師 - 佛弟子文庫

如何才叫作無分別心?近來有很多人熱衷於修行,有人喜歡跑道場。他們認為修禪念佛,才能達到修行的超越境界,甚至認為自己修行的法門才是真正最究竟的,才是佛的教法 ... 於 www.fodizi.tw -

#58.「無分別心」的使用時機

如果有一種法門讓聽到的鬼魂或任何眾生都能上天堂,為何不發揮「無分別心布施呢」?讓眾生都上天堂難道不是功德無量嗎?可見一貫道的道也只是小鼻子小眼睛 ... 於 pileemau.pixnet.net -

#59.“分别心”是什么意思? - 百度知道

“分别心”是什么意思? · 各自;个别对待,分别对待 据甲骨文和小篆,中间像心;外面像心的包络。 · 禅语云:"内心没有分别心,就是真正的苦行",对待任何事情都 ... 於 zhidao.baidu.com -

#60.佛教中的“分別”是什麼意思?--台灣學佛網

“分別”,還有個名字,叫做“心”。六祖遇到二僧爭論“風”動、“幡”動時,慈悲開示說:“不是'風'動,不是 ... 於 big5.xuefo.net -

#61.什麼是真正的無分別心

無分別心,簡單說就是平等的心。詳解如下:. 無分別心——離情念分別的心識,有二種:. 一、無漏的無分別心:又叫:無分別智,即:正體會真如的智慧。 於 www.njarts.cn -

#62.你還在誤解「不要有分別心」嗎?

分別 一詞來自於梵文,它的主要意義是指對境界的認知、回憶、想像和推理判斷。從分別的概念我們就知道,分別一詞有認知的作用、有推理的作用、有辨別的作用 ... 於 kknews.cc -

#63.水陸的啟示--無分別心就沒有對立- 靈鷲山全球資訊網

水陸的啟示--無分別心就沒有對立2017-09-20. 二十年前,邱美惠師姐和同修第一次參加靈鷲山水陸法會,兩人都是初次見到師父,感受卻截然不同。 於 www.ljm.org.tw -

#64.解開「分別心」的枷鎖,人生自在又快樂 - 行天宮

行天宮宣揚問心敬神,秉持恩主公五倫八德之聖訓,及精神導師玄空師父濟世助人之精神,發展五大志業共創祥和社會。 於 www.ht.org.tw -

#65.武漢肺炎|陸生隔離政策,「同理心」比「分別心」更能彰顯 ...

武漢肺炎|陸生隔離政策,「同理心」比「分別心. 天下雜誌,劉國泰攝. 為防堵武漢肺炎疫情,教育部指示,陸生返台時間延後,並須隔離14日。 於 csr.cw.com.tw -

#66.如何放下執著與分別心 - 中華金剛般若禪學會

如何放下執著與分別心,才能達到應無所住而生其心? 答: 首先你要對本心、本性有一個深刻的認識,它是一個空空朗朗的覺照心。現在的學員大部分或多或 ... 於 ckkp.org -

#67.佛智不能沒有“分別”作用 - 聖地文化出版社

人在對客觀事物的認識過程中,感覺起著攝取外境形成現象的作用,也即反映作用。但它沒有分辨識別的作用,分辨、識別屬於心識的思維功能。 於 saintyculture.com -

#68.無分別心 - 華人百科

無漏之無分別心,又雲無分別智,正體會真如之智也,有漏之無分別心,如定心之第六識或第八識及眼等之五識,稱於境之自相,現量之心是也。分別為隨念,計度, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#69.佛教:“不要有分別心“,沒有分別是自欺欺人嗎? - 海納網

如果你沒有分別心,你上廁所不分男女,買東西給錢不看價格高低,不要說學佛了,八層會被人送到醫院去. 於 hainve.com -

#70.分别心是什么意思?如何产生? - 弘善佛教网

分别心 来自于我们人间的短暂的一种见解,比如看见人家好了,马上对人家好;看见人家不好了,马上对人家不好,这就叫分别心,本质上也叫世俗心。 於 www.liaotuo.com -

#71.師父詳解“分別心”一詞,認真聽聽,這回真的懂了!

什麼是自性分別隨念分別計度分別. “分別心”一詞. ,來源於佛教,指人起心動念所產生的分別取捨的心,又稱為“執著心”“涉境心” 。人只要有分別心的概念 ... 於 auzhu.com -

#72.佛學裡分別心是什麼意思 - 好問答網

分別心 是分別識,即第六意識,第六意識常隨著六塵的種種境界而起分別。 ... 分別心是什麼意思呢?就是心不平,不能平等地對待一切眾生,有善惡之別、好壞之 ... 於 www.betermondo.com -

#73.你認識什麼是「分別心?」 - 靜心淨語

有分別心源於有我執,事事以[我]為主,有分別心看似是小問題,實質是修行路上的大障礙。 學佛除了要有慈悲心之外,更必需要斷除我執和分別心。但說時易,行時難 ... 於 meditationidiom.blogspot.com -

#74.放下你的“分別心”_活法- 微文庫

放下你的“分別心”. 活法2017-08-23 05:19:35. 點選上方“活法” 關注並置頂 訂閱每日精華好文. 可乎可,不可乎不可。道行之而成,物謂之而然。惡乎然?然於然。 於 weiwenku.net -

#75.分別心與差別心不同 - 智慧心緣

分別心 與差別心不同分別心是將事物放在同一水平上做分析比較,是橫向關係。 如佛與佛之間的不同、是非對錯之間的不同…等。 差別心是將事物放在 ... 於 cyk123p1.pixnet.net -

#76.暢談六祖壇經(185)無分別心 - 禪心學苑

但是,這是分別心。你今天念得很舒服,但你抵不過無常,你不可能每次念都有這種感覺。今天感覺很好,明天感覺不好,越念越浮躁,好像入地獄的感覺, ... 於 zensoul.org -

#77.你真的懂執著,分別心和著相的差別?

有些學佛的人動不動就說:『不要起分別心』推測他們的想法,有許多是些誤會。按分別心就是思考、思索與思維的意思,也就是探求、. 於 buddha.vips.com.tw -

#78.心理學祕籍:佛法中無分別心、無我是怎樣的境界?做到有何用處?

毋庸置疑,分別心是衆多修行者前進的絆腳石,然而,不分別的話又不大現實,那該如何是好? 其實佛家們早已向世人闡明 ... 於 ppfocus.com -

#79.請不要讓自己走入分別心的誤區! - 壹讀

我們身處五濁惡世修行,又怎能沒分別心呢?你能是非不分,佛魔不分嗎?佛並沒有教導我們不分是非,是就是,非就是非。否則,佛陀講那麼多因果故事和五戒十善 ... 於 read01.com -

#80.分別心

而在我的自我的優越感與清高中,在理性的思考中, 我怎能讓人覺得我是庸俗之輩呢! 這個感覺一起來,人是不是就往高格調昇華與成長了呢? 我是知識份子,我的品味高尚,我非 ... 於 shaku8.biz -

#81.法輪大法正見網- 去掉分別心的執著

「物以類聚,人以群分」這句話是有道理的,但作為修煉人來講就應該注意、警惕,這是分別心。 由於機緣巧合我有幸上了大學,畢業以後確實感覺這幾年書 ... 於 big5.zhengjian.org -

#82.王珍瑜/放下分別心禪修增進詮釋角色的能力 - Yahoo奇摩新聞

王珍瑜/放下分別心禪修增進詮釋角色的能力. 在這次禪修學員中,隱藏一顆熱騰騰的新星,他是37 屆香港電影金像獎最佳新演員獎得主凌文龍。 於 tw.news.yahoo.com -

#83.分別心的害處

一個有學識、教養、有唸過書、或許長的好看、或許富有的人,最難得的品格之一就是還能夠不起分別心。分別心,讓妳是妳,我還是我,妳的痛苦我不關心,妳的困難我不援手 ... 於 yogasurprise.pixnet.net -

#84.#分別心與清明心hashtag on Instagram • Photos and Videos

1 Posts - See Instagram photos and videos from '分別心與清明心' hashtag. 於 www.instagram.com -

#85.分別心 - 帶領宇宙潛意識探索-Candice

每個人都一定會有比較低潮、什麼都不想做的時候人的狀態就像浪潮,有起有落嘛,也因為這樣,我們才能體驗什麼感受叫做開心,什麼叫做難過但是真正難過 ... 於 candiceknow.com -

#86.一些佛教徒的言行是分別心的體現嗎? - 雪花台湾

一些佛教徒的言行是分別心的體現嗎? 雪花台灣 2020-10-12 08:48. 現象:. 1.很多信徒宣揚眾生平等,但同時卻又不自覺地將人分出高下,將生靈分出貴賤,例如一些「佛教 ... 於 www.xuehua.tw -

#87.無分別心 - 正覺教團弘法視頻

各位菩薩:阿彌陀佛! 我們今天來繼續講《大乘起信論》。今天我們要講的課題是「無分別心與自在業。」 對於已經相應這一個無分別心來說,它有一些差別。 於 video.enlighten.org.tw -

#88.般若信箱~分別心、無分別心 分別與無分別的教理舉證3/3

《絕大多數的人,多是要將能分別的心第六意識妄心,把它修成一念不生的真心(即本心),根據經典教門的佛語開示,這是錯誤的知見,所以縱精進修行仍永遠落在 ... 於 penitent321.pixnet.net -

#89.分別心”是什麼意思? - 迪克知識網

什麼是分別心,“分別心”是什麼意思? ... 這種分別是站在自我利益和自我見解的角度上來分別一切事物。 對自己有利的就分別為“好”,對自己不利的就分別為“壞” ... 於 www.diklearn.com -

#90.什麼是真正的無分別心 - 多學網

1樓:花戲舞蝶. 無分別心,簡單說就是平等的心。詳解如下:. 無分別心——離情念分別的心識,有二種:. 一、無漏的無分別心:又叫:無分別智,即:正 ... 於 www.knowmore.cc -

#91.所謂的放下,就是去除你的分別心、是非心 ... - 有錢人這麼想

用執著和分別心去修行,再大的精進,也不會成佛。 請分享出去讓更多人看看吧! 於 moneyaaa.com -

#92.只要不起分別心,山還是山 - 如何戒邪淫

只要不起分別心,山還是山,水還是水只要你心平實下來,無所執著,只要你不在山山水水上起分別,那山還是山,水還是水;如果你見山見水起了妄想分別以後,那山不是山, ... 於 jeise.pixnet.net -

#93.無分別心什麼意思? - 雅瑪知識

佛法的無分別心是什麼意思? 佛友法安! 佛法中的無分別心,並不是叫我們什麼都不分別、也不是叫我們要保持無心,. 而是我們在生活日常中,時時分別的 ... 於 www.yamab2b.com -

#94.六祖壇經講話星雲法師著 - 七葉佛教書舍

所以,心有時候是不可靠的,因為,心有分別,心有妄念,心有愛瞋。我們要把妄心轉為真心,才能見到自己的本來面目。有一首偈語說:「佛性不從心外得,心生便是罪生時。」另 ... 於 book853.com -

#95.(一)無分別智與後得智的不同作用

他們不明白,為甚麼佛教叫人滅除分別心,如果甚麼都無分別,如何可把日常的事處理得清楚、恰當? 其實,同學都誤會了。無分別智是聖者契入真理的智慧,又名根本智。 於 www.brightpearlhk.org -

#96.什麼是僅僅透過聲共相而執取瓶子的分別心的直接境?

換句話說,這樣的分別心是顯現「詮説瓶子的能詮聲」的義共相,而這樣的義共相即是這邊所說的聲共相,因此「詮説瓶子的能詮聲」會是這樣的分別心的直接境。 閱讀次數: 3,256. 於 www.amrtf.org -

#97.agama:研討_計_和_分別心_的異同

北傳「分別心」中的「分別」的梵文是vikalpa,根據Oxford Dictionary of Buddhism: Vikalpa: 'Imagining', an intellectual process which leads to the formation of ... 於 buddhaspace.org -

#98.無分別心 - 中文百科知識

無分別心,是佛學術語。此為離情念分別之心識。有二種,一為無漏之無分別心,一為有漏之無分別心。基本信息無漏之無分別心,又雲無分別智,正體會真如之智也,有漏之無 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#99.所謂的放下,就是去除你的分別心、是非心、得失心 ... - 贊遊戲

所謂的放下,就是去除你的分別心、是非心、得失心. 七、我曾說過,不是你的榮譽成果,而你硬生生的去霸佔,還以為別人不知道,那麼,你將萬劫不復! 於 zanyouxi.com