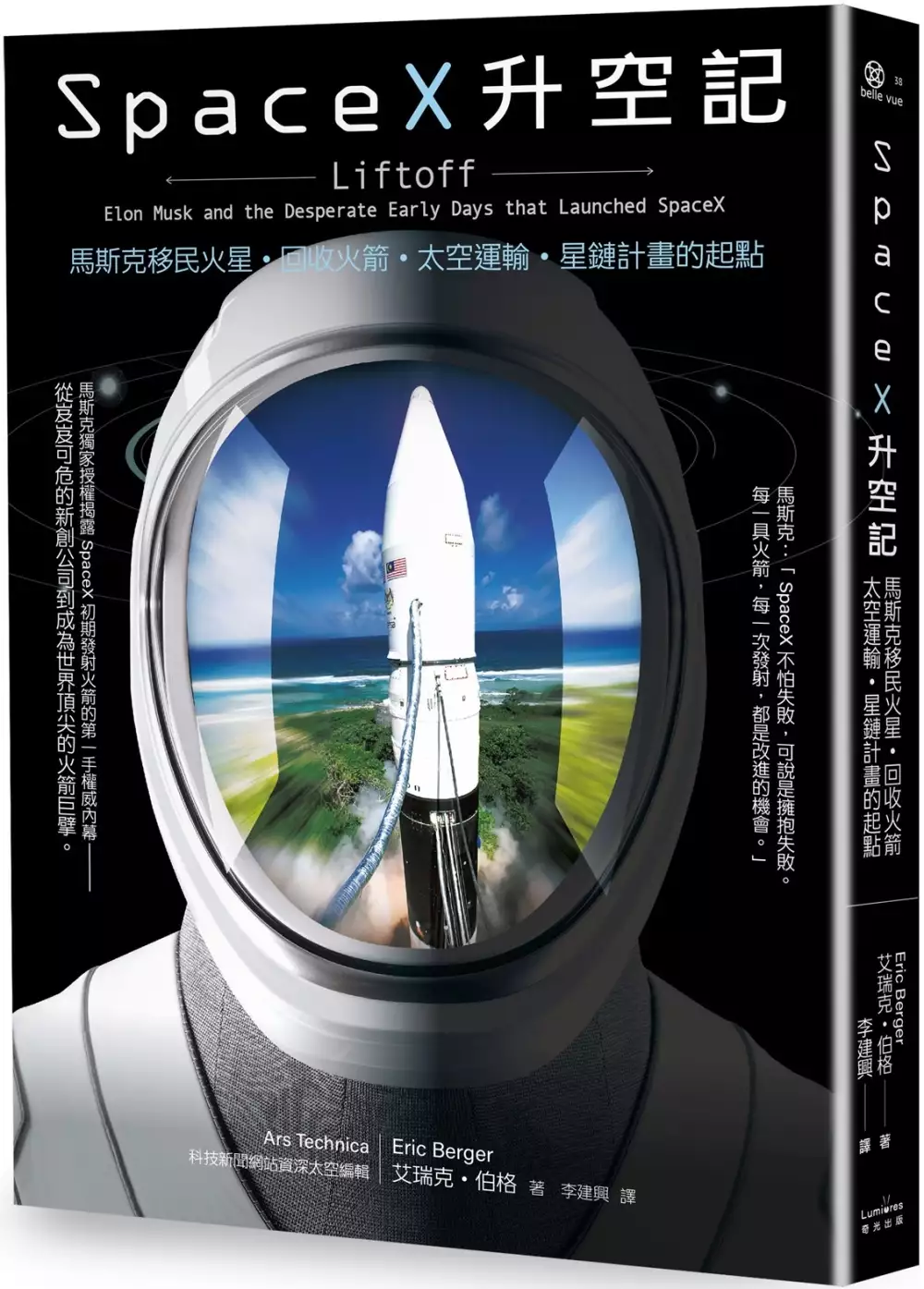

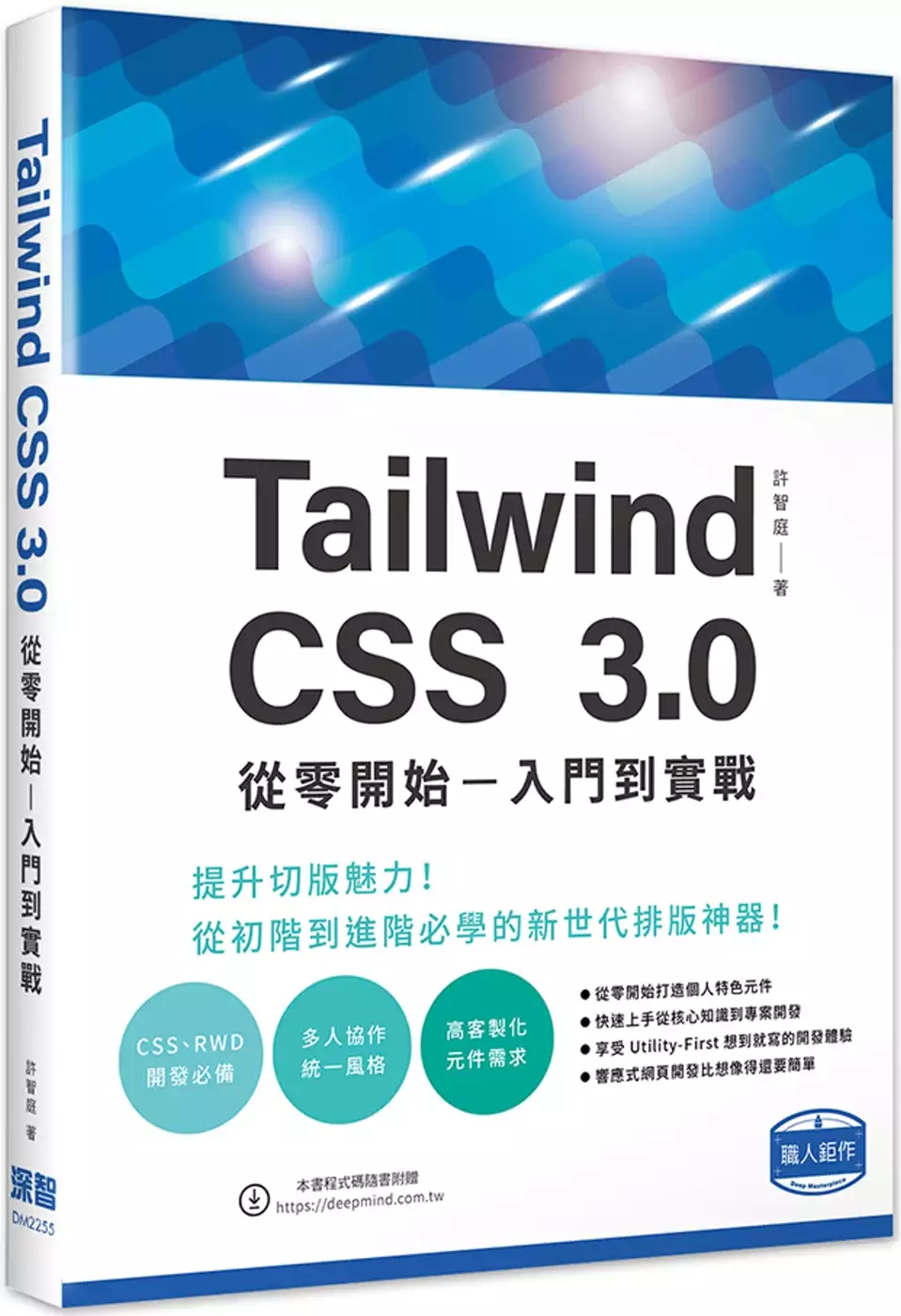

Vue style的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EricBerger寫的 SpaceX升空記:馬斯克移民火星‧回收火箭‧太空運輸‧星鏈計畫的起點 和許智庭的 Tailwind CSS 3.0 從零開始 – 入門到實戰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Styling & Themes - Overview | Kendo UI for Vue Docs & Demos也說明:Using Precompiled CSS. Each theme includes a precompiled dist/all.css CSS file that contains the styles for all Kendo UI for Vue components. To use ...

這兩本書分別來自奇光出版 和深智數位所出版 。

國立臺灣科技大學 設計系 陳建雄所指導 繆佳佳的 視頻剪輯應用程式介面工具欄列表型式及軌道欄顯示數之研究 (2021),提出Vue style關鍵因素是什麼,來自於視頻剪輯應用程式、工具欄、軌道欄、介面設計、使用性工程。

而第二篇論文輔仁大學 法國語文學系碩士班 狄百彥所指導 鐵凱風的 中國哲學對榮格研究「無意識」的貢獻:為 了深入了解高敏感 (2021),提出因為有 榮格、無意識、高敏感的重點而找出了 Vue style的解答。

最後網站vue inline style bind Code Example則補充:<div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>. Source: vuejs.org. vue class binding. html by Don't Tread On Me on Dec 19 2019 ...

SpaceX升空記:馬斯克移民火星‧回收火箭‧太空運輸‧星鏈計畫的起點

為了解決Vue style 的問題,作者EricBerger 這樣論述:

【馬斯克獨家授權】第一手權威內幕,揭露SpaceX從未公開的故事—— 從岌岌可危的新創公司到成為世界頂尖的火箭巨擘! 要了解SpaceX公司,它渴望走向何方,它為什麼可能成功, 必須追溯挖掘「獵鷹1號」火箭的根源。 ★亞馬遜書店近3000則5顆星評分&編輯評選最佳傳記與回憶錄★ 「內容多采多姿,讀來欲罷不能。」 ——《賈伯斯傳》作者華特・艾薩克森(Walter Isaacson),《紐約時報書評》 ◆馬斯克獨家授權第一手內幕,完整揭露SpaceX從未公開的故事,太空規模的傳奇之作! ◆完全解析馬斯克和SpaceX的權威之作,深入掌握最新太空產業和航太科技

,作為台灣成功發射類衛星載具火箭,打造太空經濟成為新護國群山的借鏡參考。 ◆作者追蹤報導SpaceX十餘年,對公司內部運作享有獨家接觸經驗,鉅細靡遺調查訪談馬斯克本人,以及數十名SpaceX關鍵人物,包括離職與現任工程師、設計師、技工及高階主管,內容專業精闢、觀點獨到,科學情節媲美《星際效應》引人入勝、紀實故事猶如《十月的天空》勵志熱血! ◆34幅精采珍貴彩照,記錄SpaceX研發火箭至成功發射「獵鷹1號」的重要時刻。 ◆《紐約時報》、《金融時報》、《富比士》、《新科學人》雜誌等各大媒體絕讚好評推薦。 ◆已售出台灣、中國、韓國、波蘭、俄羅斯、保加利亞、土耳其、烏

克蘭等國版權。 「SpaceX現今所成為的一切,種子是在馬斯克的獵鷹1號計畫初期就播下了。當年他想要建造世界第一具低成本的軌道火箭。如果SpaceX無法把獵鷹1號這種相對簡單的火箭射上軌道,開發火星的滿腔抱負都沒有意義。因此,他以燃燒的強度壓迫達成那個目標。SpaceX一開始只有一座空蕩工廠和幾名員工而已。這個小團體不到四年就發射了第一具火箭,六年後到達近地球軌道。SpaceX如何熬過苦哈哈草創時期的故事非常不同凡響。」──本書作者 艾瑞克˙伯格 馬斯克:「SpaceX不怕失敗,可說是擁抱失敗。 每一具火箭,每一次發射,都是改進的機會。」 第一家回收火箭、送人上軌道

、運送物資到國際太空站的民營航太企業 太空探索科技公司SpaceX由企業家伊隆‧馬斯克創立於2002年,不到四年就發射第一具火箭,六年後到達近地球軌道,享有奇蹟的十年。創立20年後的今天,它已擁有全球最龐大的低軌道商用衛星群「星鏈」,開創出可重複使用的火箭,在2020年成為第一家送人上軌道的民營航太公司。太空競賽半世紀後,SpaceX帶領的民營公司與NASA並肩作戰,持續向太空推進,奠定我們探索其他星球的基礎。 從岌岌可危的新創公司到世界頂尖的火箭巨擘 但在成為航太產業最有力的巨頭前,SpaceX是家搖搖欲墜的新創公司,極力在資金燒光前研發出可用的火箭。工程挑戰艱巨;許多民營公

司都在類似嘗試中失敗。即使SpaceX成功,還得與波音及洛克希德馬丁等大企業競爭政府合約,對手有幾萬名員工和每年幾百億美元收入。而SpaceX員工不到兩百人,營收只有相對微薄的一億美元。 揭露SpaceX從未公開的故事, 挖掘「獵鷹1號」火箭的歷史性發射 作者帶領我們深入形塑SpaceX的狂野草創期,聚焦在獵鷹1號火箭前四次發射,從洛杉磯艾爾塞貢多的公司總部,到測試引擎的孤立德州荒野,再到太平洋上發射獵鷹1號的渺小瓜加林環礁,精采體現從落水狗到航太先驅的越挫越勇過程。 馬斯克獨家授權第一手權威內幕,訪談數十名SpaceX關鍵人物 作者追蹤報導SpaceX十餘年,對公司內

部運作享有獨家接觸經驗,訪談數十位離職與現任工程師、設計師、技工及高階主管,包括馬斯克本人,呈現身處科學先鋒的心碎、幽默和人性,揭示馬斯克創立SpaceX的終極目標:以低成本太空運輸達成移民火星的夢想,以及推動未來太空旅行的大膽願景。 名家推薦 ◆吳宗信│國家太空中心主任 ◆陳宗麟│陽明交通大學前瞻火箭研究中心(ARRC)主任 ◆華特・艾薩克森(Walter Isaacson)│《賈伯斯傳》作者 內容多采多姿,讀來欲罷不能。 ◆荷馬˙希坎( Homer Hickam)│《紐約時報》暢銷榜首《十月的天空》( Rocket Boys)作者 史上撰寫關於太空最

重要的書,引人入勝,愛不釋手。本書讀起來就像科幻小說黃金時代的作品,但這不是羅伯˙海萊因或亞瑟˙克拉克的小說。這是把科幻夢想化為現實的男男女女真實又驚人的故事。 ◆賽門˙溫契斯特( Simon Winchester)│《紐約時報》暢銷書《精確的力量》(The Perfectionists)作者 工程學的優雅巧妙讓現今的太空火箭能自行直立著降落回到地球或海上,而且幾乎正中目標,全靠伊隆˙馬斯克召集的團隊的功勞——還有關於他如何做到,無論我們喜不喜歡,他一定會送我們上火星的故事,艾瑞克˙伯格在令我著迷的書中以宛如星辰編排的方式講述,在地球軌道上,從序幕到尾聲,從倒數發射到海上降落。

◆查爾斯˙波登(Charles Bolden)│前NASA署長兼出過四次任務的太空人 艾瑞克˙伯格從最早期開始追蹤SpaceX與創辦人馬斯克的豐功偉業。在本書中,艾瑞克整理和馬斯克及許多關鍵幹部與同僚一對一訪談收集而來的眾人說法。他編撰獵鷹1號研發的狂熱步調及它對許多早期員工的影響。本書會讓你愉快地從頭到尾全神貫注閱讀。 ◆凱倫˙奈柏格(Karen Nyberg)│NASA太空人 艾瑞克˙伯格生動呈現出早期SpaceX團隊的熱情與犧牲,克服無數障礙通往不可能的成功。巧妙描述的技術細節,加上敏銳洞察每個人的性格,讓本書成為無論太空迷或新手都必讀的書。 ◆凱莉˙傑拉迪

(Kellie Gerardi)│《未必是火箭科學》(Not Necessarily Rocket Science)作者 這可能是我看過最棒的太空書籍。本書將證明是不只對商用太空產業,也對整個太空時代定調的故事,沒有比艾瑞克˙伯格更適合的敘述者了。 媒體讚譽 ◆《紐約時報書評》 專注在SpaceX初期起伏跌宕的書,多采多姿,令人欲罷不能。 ◆《富比士》雜誌 伯格以20年來鉅細靡遺報導商用太空產業得來,難能可貴的權威內幕撰寫而成,令人愛不釋手。 ◆《金融時報》 講述SpaceX如何在2002年創立又好幾次差點倒閉的驚險刺激故事,非常精采。 ◆《

書單》雜誌 伯格像驚悚小說般以快節奏描述與時間賽跑的危機,某些時刻令人想起《阿波羅十三號》或 《絕地救援》。精采刺激又深入人心。 ◆《新科學人》雜誌 欲罷不能的優良讀物,在太空飛行商業化的時代該做什麼(與別做什麼)很重要的非正式參考。十分迷人。 ◆《理性》雜誌 萬分刺激,書中對敘事有股自信的動能,即使它描述的是令人生氣的挫折與不可思議的少許幸運。

視頻剪輯應用程式介面工具欄列表型式及軌道欄顯示數之研究

為了解決Vue style 的問題,作者繆佳佳 這樣論述:

隨著短視頻應用程式的興起與全民娛樂化的發展,當下大部分的短視頻平台的內容型態已從原來的專業生產內容(Professional-Generated Content)轉變為用戶生成內容(User-Generated Content),網友的分享形式也從圖文進一步轉變為製作上傳短視頻。視頻剪輯應用程式在其中成為一個最基本最重要的工具。相對於PC端專業的視頻剪輯程式而言,移動端的視頻剪輯軟體在小螢幕上對於介面的設計上也需要更多的考量以適應不同水平的使用者。因此本研究以視頻剪輯應用程式介面使用性作為研究主題,以實驗法發現問題並進行改良設計,探究工具欄列表型式與軌道欄顯示數對於視頻剪輯應用程式介面使用性

的影響,並依據實驗結果綜合分析提出未來相關應用程式介面設計的發展與建議。本研究分為兩個階段實驗:(1)前導性實驗針對三款現存的不同工具欄列表型式軟體進行實驗操作,並使用問卷與訪談收集使用者意見,通過任務時間績效與問卷量表及訪談結果綜合分析現存視頻剪輯應用程式存在的問題。(2)驗證性實驗依據前導性實驗結果與文獻整理,實驗設計2種軌道欄顯示數(單軌混合/多軌並存) x 3種工具欄列表型式(取代式/疊加式/混合式)進行雙因子變異數分析,設計繪製6款可操作實驗樣本進行實驗,共邀請48名受測者以受測者間(Between-subjects)進行實驗,以時間績效與問卷量表及事後訪談結果,綜合分析後得出實驗結

果並提出視頻剪輯應用程式介面設計意見。本研究中得出關於視頻剪輯應用程式的設計建議有:(1)混合式工具欄列表型式搭配多軌並存軌道欄顯示數更適於視頻剪輯軟體;(2)視頻剪輯軟體應具有符合使用者心智的信息組織與分類,以便使用者快速尋找工具;(3)介面展示的資訊數量需恰當,減輕使用者的信息識別負擔;(4)需提供便捷的快速切換方式幫助使用者快速操作;(5)功能設計需滿足效率性,以最少的操作步驟讓使用者快速地完成任務;(6)提升介面預示性與可視性,幫助使用者快速分辨介面中的信息; (7)剪輯中常用之功能應適當進行強調。

Tailwind CSS 3.0 從零開始 – 入門到實戰

為了解決Vue style 的問題,作者許智庭 這樣論述:

★ 提升切版魅力!從初階到進階必學的新世代排版神器! 跟著 Tailwind CSS 降低開發響應式網站的時間,提升元件開發的效率。 「非官方文件」的導讀,帶領你了解基礎核心知識,直接上場做 project 開發! 多人開發前端 project,團隊卻經常因為標籤命名不夠精準產生溝通困難? 從網頁切版進入前端的世界,對於 UI/UX 息息相關的前端工程師,介面的設計規劃除了手刻能力要講究,在專案時程很趕的時候就會需要使用到框架來快速建構網頁畫面。對於多人開發 project 而言,光是想每個標籤使用的類別名稱就會燒腦到不行,命名就變成一種學問。 201

9 年崛起的 Tailwind CSS 打破過往 CSS 框架的思維,您只需要考慮樣式優先的撰寫方式,專注於要給予列表的背景顏色、邊框顏色、文字顏色、按鈕需不需要滑鼠經過有效果,或是排版要怎麼安排,只需要從功能去發想,不需要先去想命名,這在開發上省下相當多的時間! 本書為【擁有 CSS 與 RWD 開發經驗的網頁設計師與前端工程師】、【多人協作開發專案有統一風格需求的團隊】、【網站需要高客製化的元件需求專案】的最強參考書籍! 作者著重在實際開發時的心得與情境,帶您從零開始,入門核心觀念、實作小功能介面,到呈現一個基本頁面的響應式網頁,後續也使用 jQuery 與 Vue.JS

為範例作為框架引入 Tailwind CSS 實際開發案例,完成一個靜態網頁。 本書使用 Tailwind CSS 版本:V3.0 現在就跟著本書輕鬆活用 Tailwind CSS 提升你的前端網站渲染效果!擺脫多人團隊專案風格紊亂無序的困擾吧! 本書特色 ● 從零開始介紹 Tailwind CSS 的核心知識、安裝方式、基本元件建立,帶領讀者快速入門 ● 透過許多基礎元件感受 Tailwind CSS 的特色與魅力! ● 功能優先特色,打造獨一無二的元件 ● 透過 Tailwind CLI 的編譯,讓網頁渲染效果提升! ● 多個元件與功能實作/以及

2 個中大型範例開發/Vue.js 與 Tailwind CSS 的完美結合 ● 六角學院創辦人兼校長 廖洧杰 推薦 ● 熱愛 JavaScript 知名直播主 Tommy 推薦 專業推薦 「這本書除了詳細講解 Tailwind 技術外,更棒的是還分享許多切版範例題目,最後面還顧及開發者的程度,貼心提供 jQuery 與 Vue CLI 的技術整合範例。充分看出作者不希望你單純『看』這本書,而是『真的動手做』,才能將技術變成自己的東西。」—— 廖洧杰/六角學院創辦人兼校長 「除了官網的文件外,Tim 用自身經驗,融合了實作上會遇到的一些問題,也算是某種程度上的經驗

談,手把手的方式帶領讀者能更順利達成實作,非常適合新手或考慮轉到 Tailwind CSS 的開發者閱讀。」—— Tommy/熱愛 JavaScript 知名直播主

中國哲學對榮格研究「無意識」的貢獻:為 了深入了解高敏感

為了解決Vue style 的問題,作者鐵凱風 這樣論述:

亞洲文化一直意識到精神層面作為一種有效的治療手段的重要性,而這一點一直被西方國家所忽視和鄙視,直到現在,西方國家還傾向於完全依賴精確科學。然而,一些西方心理學家直接受到亞洲文化的影響,並設法將亞洲的傳統做法與他們的科學方法相結合。 C.G. 榮格就是這種情況,他看到了西方心理學的缺陷和不足,特別是在對心理的理解方面,他從他的旅行中,特別是在亞洲,帶回了一些元素,使分析心理學成為今天的樣子。為我的論文找到一個連接我感興趣的兩個領域的主題至關重要。對中文的學習使我對中國文化特別是中國哲學產生了真正的興趣。目前,西方對中國、中國的歷史和整個亞洲文化的了解非常少。這就是為什麼我首先想到了一個可以啟迪

我們了解中國思想在西方世界影響的課題。然後我開始對精神分析領域感興趣,主要是榮格學派。這與我的論文完美契合,因為瑞士知識分子和精神病學家榮格對歷史上在亞洲,主要是在中國進行的神秘學實踐充滿熱情和好奇;然後他圍繞着他自己從道教和佛教實踐中學到的東西發展了大部分理論。我在學習精神分析和它所提供的一切方面確實 很有動力。儘管迄今為止對這一主題進行了所有的研究,但這一領域仍未完成,以揭開其所有的神秘面紗。也正是對精神分析文章的閱讀,特別是後來發現自己的超敏症,然後加強了我對論文主題的選擇,即中國哲學在榮格工作中對發現和掌握超敏症的貢獻。為了使這種內省成為個人的,有必要把榮格最親密的作品,即他的自傳性書

籍《我的生活》作為來源,這本書既敘述了他的個人歷程,也敘述了他的智力歷程。榮格對他的書總結如下: 我的生活是一個無意識實現的故事。處於無意識中的一切都想成為一個事件,人格想從其無意識的條件中展開,感受到自己作為一個整體的生活。根據一個人的內在直覺,一個人是什麼,只能通過神話的方式來表達。我在這裡寫下了我人生的神話。在 83 歲的時候,榮格決定向他的合作者Aniela Jaff é講述他的人生精華。在眾多論戰的中心,對於精神分析之父,他毫不猶豫地試圖拆除他的弗洛伊德思想的結構,而且對於他自己在納粹主義時期的態度,榮格可能不想讓人們在他死後對他的智力工作發動攻擊,他對這些工作往往有正確的評價。在寫

這本書時,他給他的繼任者、他的弟子和來自各行各業的讀者留下了一份證明。人們可以在其中找到他的思想的一種總結,他的精神分析理論的演變背 景,尤其是他關於無意識和外國文化的貢獻的論斷在自己身上的應用。在本研究的背景下,這本自傳有很多優點:首先,榮格在某種程度上通過以更多的敘事方式來呈現他的作品,從而將其演化。其次,讀者可以更好地理解每一個榮格的概念,這通常是難以掌握的,因為它是榮格思想的整體故事的一部分。最後,這本書最大的獨創性在於,這些概念每次都應用於作者本人。特別是,我們將對某些亞洲哲學在榮格思想演變中的貢獻感興趣,榮格思想在其早期陷入了與深度心理學不相容的理性主義。研究榮格就是反思無意識,這

是他對歐洲人文科學最重要的貢獻,無論是在他的 個人工作還是在他與弗洛伊德的思想對立中。 榮格本人對此評價最好: 我的作品可以被視為我生命中的許多站點;它們是我內心發展的表達,因為投身於無意識的內容會形成人並決定他的進化,他的蛻變。 可以說,我的所有著作都是由內部強加給我的任務。他們是在命運的壓力下出生的。無意識的奧秘是導致榮格與他的老師弗洛伊德提出的理論脫離關係的主題之一。在他第一次與弗洛伊德研究無意識時,榮格說,弗洛伊德並沒有真正理解無意識內容的矛盾性和模糊性。對榮格來說,首先必須了解自己,才能了解他人,才能開始對病人的治療過程。事實 上,正是他與自己的無意識的 "對抗",使後者的形象更容易

被理解。他斷言,正是對無意識所表現出來的圖像的揭示和理解,最終使人能夠從它們對意識的力量中退出。正是他在亞洲以及非洲的旅行,使他能夠更好地理解"內在世界",特別是通過發現道家的 道 。正是這些歷史上的每一塊土地,對於它們來說,神秘主義仍然具有真正的意義,並且仍然對其居民的日常生活產生着巨大的影響,這也為榮格的理論提供了啟示:他將認為,事實上是對歐洲人施加的壓力導致了他對自己最深層的人格,即他所說的自我,視而不見。儘管無意識向我們傳達了邏輯(意識)所 不具備的信息,但榮格向我們保證,我們當然必須保持批判精神;不過,他也警告我們,在理性的支配下,個人會枯萎。此外,在這項研究的框架內,我們將嘗試建立

無意識和敏感性之間的聯繫。正是榮格的工作使下一代心理學家能夠研究一個新的概念:超敏感,它既是神經官能症的潛在來源,也是創造力的來源。在這種對無意識和敏感性的反思中,我們有能力設置一個問題。根據榮格的自傳,我們如何分析某種亞洲思想在榮格思想中的影響,以及在探索無意識和發現超敏感方面的影響?為了發展這項基於無意識和超敏感的研究,我使用了三個軸心。第一是亞洲哲學和榮 格思想之間的互補性;第二是童年和人格的問題;第三是無意識的宗教和哲學觀點的問題。

想知道Vue style更多一定要看下面主題

Vue style的網路口碑排行榜

-

#1.Vue.js (7) - HTML 的Class 與Style 屬性綁定

Vue.js. 在HTML 元素中有 class 及 style 屬性,我們可以透過它們來指定CSS 中的樣式,或直接寫在元素中。由於它們是屬性,所以當然可以透過 v-bind ... 於 blog.tonycube.com -

#2.Style binding | The Majesty Of Vue.js - Packt Subscription

We are going to use the shorthand that Vue.js provides for the previously used directive, v-bind(:) : <!-- shorthand --> <div :style="niceStyle"></div> ... 於 subscription.packtpub.com -

#3.Styling & Themes - Overview | Kendo UI for Vue Docs & Demos

Using Precompiled CSS. Each theme includes a precompiled dist/all.css CSS file that contains the styles for all Kendo UI for Vue components. To use ... 於 www.telerik.com -

#4.vue inline style bind Code Example

<div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>. Source: vuejs.org. vue class binding. html by Don't Tread On Me on Dec 19 2019 ... 於 www.codegrepper.com -

#5.Vue 3 toggle component with labels, custom slots and styling ...

Vue 3 toggle component with labels, custom slots and styling options (+Tailwind support). Vueform. Last update: Oct 12, 2021 ... 於 bestofvue.com -

#6.Inline Styles - Learn Vue.js | Codecademy

We will start this lesson by demonstrating how to dynamically add inline styles to HTML elements in your Vue application. As you might recall from early on ... 於 www.codecademy.com -

#7.Swiper API

Styles. Swiper package contains different sets of CSS, Less and SCSS styles: ... Not supported in Swiper Angular/React/Svelte/Vue components. 於 swiperjs.com -

#8.Vue - 動態切換ClassName及Style | YuShu Hsiao - 點部落

Vue - 多種動態切換ClassName及Style. 第一種=>直接使用物件,rotate、bg-danger這兩個class直接對應到isTransform、boxColor 這兩個變數的值. 於 dotblogs.com.tw -

#9.Vue.js Taiwan 台灣: 請問各位有用過vue cli 的**style resources ...

Muki Wu 不對唷,你誤會我的意思了,因為你在src/styles/*.scss 這個地方設定了style resources loader,所以這裡檔案都會在每一個SFC created時做import的動作。 於 zh-tw.facebook.com -

#10.Vue-Multiselect | Vue Select Library

Can be added as a static asset or inside a component. --> <style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css"></style> <style> your styles </style> ... 於 vue-multiselect.js.org -

#11.Vue Styleguidist: Style Guide generator for Vue components

A tool that generates documentation for Vue components, lists components and shows live, editable usage examples based on Markdown files. 於 vuejsfeed.com -

#12.Vue.js Change Style - Linux Hint

Vue.js provides style binding that you can use to change the style dynamically. You can bind a variable to the style attribute in any HTML ... 於 linuxhint.com -

#13.vue中控制vhtml中的樣式,但不影響全局的小技巧 - 程式前沿

我們知道在Vue 中,style可以用兩種方式來導入: // method1 @import ('./a.css'); //method2 該組件中的style如果設置為scoped,那麼style不會應用到 ... 於 codertw.com -

#14.Code Style: Vue | PhpStorm - JetBrains

Code Style: Vue. Last modified: 23 September 2021. File | Settings | Editor | Code Style | Vue for Windows and Linux. 於 www.jetbrains.com -

#15.Vue.js 與CSS 管理~ 竹白記事本

在說明CSS Modules 之前,順便說明一下Scoped CSS,之後好說明兩者之間的差異。 1. 使用方式. 在 <style> 標籤上加上 scoped 屬性,即可啟用scoped CSS: 於 chupainotebook.blogspot.com -

#16.用VuePress 製作說明文件頁面– 5:改樣式、加元件 - Let's Write

修改樣式Styling、palette.styl、index.styl。 ... view raw vuepress-document-style-component.vue hosted with ❤ by GitHub. 於 www.letswrite.tw -

#17.Style a List and List Items in Vue.js and Nuxt | egghead.io

Every list needs a bit of styling to help the user know which items are visually important. This lesson walks through using styles isolated ... 於 egghead.io -

#18.Vue components library - Circular Thinking Solutions

Vue components are styled using @coreui/coreui CSS library, but you can use them also with bootstrap CSS library. JS The PlayStation used to just be a cool ... 於 circularthinkingsolutions.com -

#19.[Vue.js] 設定class 與style | 文章| DeTools 工具死神

標籤: Vue.js javascript. 由於class 與style 都是html 元素上attribute 的一部分,我們便可以透過v-bind 來改變這些屬性。 於 tools.wingzero.tw -

#20.Comment choisir ses lunettes en fonction de son style ?

Notre conseil lifestyle : parce qu'elles rehaussent votre regard et habillent votre visage, vos lunettes de vue doivent être choisies avec soin. 於 www.labonnevue.fr -

#21.Vue 中如何使用class與style?

在Vue中是透過v-bind來控制class與style的呈現,如下:. “Vue 中如何控制class與style?” is published by Roi Lin. 於 medium.com -

#22.Vue check if file exists - Pearltrees • blog

vue files, abbreviated as SFC) is a special file format that allows us to encapsulate the template, logic, and styling of a Vue component in a single file. 於 blog.pearltrees.com -

#23.Adding Icon Styling with Vue.js | Font Awesome v6 Beta Docs

Below you'll find the syntax for adding styling with Vue, with a link to the general documentation that has descriptions and examples for each styling tool. 於 fontawesome.com -

#24.Class and Style Bindings - HackMD

Class and Style Bindings. tags: Vue Tutorial. 資料綁定最常被用在動態調整一個元素的 class 或它的行內樣式(inline style)。因為這兩個東西都是HTML 屬性,所以我們 ... 於 hackmd.io -

#25.Applying Styles with Vue - Scotch.io

To apply styles using Vue, you can v-bind:style . Inline Object. <div class="notification" ... 於 scotch.io -

#26.How To Use Style and Class Bindings in Vue.js | DigitalOcean

Binding Styles Dynamically. Let's develop a way in Vue.js to increase or decrease font size based on user input. To this end, Vue provides us ... 於 www.digitalocean.com -

#27.vue 快速入門系列—— vue loader 下 - IT人

這段程式碼,在 <style> 上新增module 特性。這個module 特性指引Vue Loader 作為名為$style 的計算屬性,向元件注入CSS Modules 區域性物件。 於 iter01.com -

#28.[指南] 在Vue 專案中,修改樣式方法 - 地瓜大的飛翔旅程

若你想要直接寫在Vue 的專案裡的話,可以透過在單獨頁面寫入style 或是在router 內寫入即可。 vue.js logo vue. 概念. 當虛擬的DOM 載入前,就 ... 於 smlpoints.com -

#29.vue-style-loader - npm

Vue.js style loader module for webpack. 於 www.npmjs.com -

#30.[教學]Vue js快速上手(七)改變樣式的魔術棒v-bind - YOTTA

如果你對css很熟,你一定會知道所謂的行內樣式style="OOXX",還有id與class樣式,當然由於id有不重複性,為了讓css可以更有效率,現在都會提倡大家用class ... 於 www.yottau.com.tw -

#31.[Vue.JS] 클래스와 스타일 바인딩 - 버미노트 - 티스토리

:style 에 배열을 넘겨주어 여러개의 스타일 객체를 사용하 수 있습니다. <div id="app"> <div v-bind:style ... 於 beomy.tistory.com -

#32.在VUE style中使用data中的變數的方法詳解 - tw511教學網

如果用vue傳統的動態系結class和style的方式去修改樣式(文末會提到),需要額外寫很多變數和模組class,那如果我的樣式的值,可以從父元件,傳到子 ... 於 tw511.com -

#33.Styling a Vue.js application using CSS - LogRocket Blog

Use inline styling ... An inline CSS is used to apply a unique style to a particular HTML element using the style attribute. ... In Vue.js, we can ... 於 blog.logrocket.com -

#34.vue style为什么加scope - 知乎专栏

用途:实现样式私有化,不同组件间样式不会冲突规则:1.给HTML的DOM节点加一个不重复的data属性来表示唯一性2.在每个CSS选择器的末尾(编译后的生成的css语句)加一个 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#35.Creating a kanban-style task management app with Vue.js

In this tutorial, we use Vue to create a simple Kanban-style task management app. We will create functions for adding tasks, filtering tasks ... 於 backlog.com -

#36.Prettier · Opinionated Code Formatter

You press save and code is formatted; No need to discuss style in code review; Saves you time and energy; And more. Works with the Tools You Use. JavaScript. 於 prettier.io -

#37.Vue vs React – How to Go from One Framework to the Other

In Vue, a Single File Component contains 3 parts: the template, script and style. The template is the part that will be rendered. It ... 於 www.freecodecamp.org -

#38.Vue.js中对css的操作(修改)具体方式详解 - 脚本之家

使用v-bind:class或者v-bind:style或者直接通过操作dom来对其样式进行更改;接下来通过本文给大家分享Vue.js中对css的操作(修改)具体方式, ... 於 www.jb51.net -

#39.在Vue 中如何使用JSX,就这么简单!【建议收藏】 - 华为云社区

学习这篇文章希望您已经具备以下知识:vue.js的基本使用对前端三件套(html、css、js)已经 ... App.vue <style> .colorRed{ color: red; } </style>. 於 bbs.huaweicloud.com -

#40.06 Vue的模板語法- v-bind綁定class及style - iT 邦幫忙

跟一般綁定字串的方法一樣,將fontColor綁定至class(以下省略一些code): <p :class="fontColor"></p> ˙ ˙ ˙ new Vue({ ˙ data:{ fontColor : "red" } });. render結果 於 ithelp.ithome.com.tw -

#41.vue中的style、class根据变量来改变写法_spicyboiledfish的博客

2. style: // 定义fontSize变量然后动态赋值;或者判断isNike是否为true, 对css属性进行三 ... 於 blog.csdn.net -

#42.PrimeVue | Vue UI Component Library - PrimeFaces

Open source Vue UI component library. ... Display your data in fashion with the assistance of the spectacular pie, line, bar, polararea, doughnut and radar ... 於 www.primefaces.org -

#43.这里是Ant Design 的Vue 实现

这里是Ant Design 的Vue 实现,开发和服务于企业级后台产品。 ... "ant-design-vue/lib/date-picker"; // 加载JS import "ant-design-vue/lib/date-picker/style/css"; ... 於 2x.antdv.com -

#44.Vue JS 3 Tutorial - 40 - Component Styles - YouTube

Courses - https://learn.codevolution.dev/ Support - https://www.paypal.me/Codevolution Github - https ... 於 www.youtube.com -

#45.Vue.js 學習旅程Mile 8 – Class & Style Binding

Vue.js 學習旅程Mile 8 – Class & Style Binding ... 一般 v-bind 的表達式為字串,但用在class 和style 的綁定時,還可以用 物件{ } 或 陣列[ ] 的 ... 於 yuhantaiwan.coderbridge.io -

#46.Styling Vue.js components using CSS - Flavio Copes

Note: this tutorial uses Vue.js Single File Components. The simplest option to add CSS to a Vue.js component is to use the style tag, ... 於 flaviocopes.com -

#47.Setting style dynamically with Vue [4 of 16] | Beginner's Series to

In fact, it's so common Vue.js has a special syntax to bind to the class attribute ... We'll see how to control style dynamically with Vue. 於 channel9.msdn.com -

#48.Styling Vue components with CSS - 学习Web 开发| MDN

Styling Vue components with CSS ... 在本文中,我们将探讨使用CSS样式Vue组件的不同方法。 ... 更新 App.vue 文件的 <style> 元素,如下所示:. 於 developer.mozilla.org -

#49.Vue v-bind style - Laracasts

Vue v-bind style. I'm having an issue figuring out the syntax for this: <div class="progress-bar progress-bar-info progress-bar-striped active" ... 於 laracasts.com -

#50.如何在Vue裡面使用Element-ui並修改CSS樣式呢? - 快樂學程式

我是Mike,今天要來說說大部分使用Vue 開發公司內部後台系統的時候, ... 你透過開法者工具去抓到input 的class,然後在<style></style>去寫修改的CSS. 於 blog.happycoding.today -

#51.Vue.js style guide - GitLab Docs

Vue testing. Over time, a number of programming patterns and style preferences have emerged in our efforts to effectively test Vue components. The following ... 於 docs.gitlab.com -

#52.Bulma: Free, open source, and modern CSS framework based ...

Video by Vue Mastery · 100% Responsive. Designed for mobile first · Modular. Just import what you need · Modern. Built with Flexbox. 於 bulma.io -

#53.Vue CLI: What does the class-style-syntax do?: vuejs - Reddit

Vue CLI: What does the class-style-syntax do? I've looked everywhere and can't find a definition or difference for what turning on " ... 於 www.reddit.com -

#54.Vue.js 與CSS Modules | Kuro's Blog

即便如此,Vue-Loader 在v9.8.0 之後也內建了CSS Modules 的整合,提供開發者另 ... <template> <div id="app"> <h1 :class="$style.red">Hello Vue! 於 kuro.tw -

#55.vue中:style 与:class 三元运算符使用 - 简书

Class 与Style 绑定数据绑定的一个常见需求是操作元素的class 列表和它的内联样式。因为它们都是... 李诺哦阅读367评论0赞0. Vue学习笔记入门 ... 於 www.jianshu.com -

#56.Styling with Inline CSS Styles in Vue.js - Coding Explained -

Learn how to style HTML elements with inline CSS styles in Vue. This can be done by using the v-bind directive with a special syntax. 於 codingexplained.com -

#57.3-2 Vue SFC 單一元件檔

<template> : 元件的HTML 模板; <script> : 主要JavaScript / TypeScript 程式; <style> : CSS 樣式. Vue.js 透過這三個區塊來表示單一元件,因此這樣 ... 於 book.vue.tw -

#58.Theme configuration - Vuetify

src/plugins/vuetify.js import Vue from 'vue' import Vuetify from ... Vuetify generates theme styles at run-time for SPA's and server side for SSR ... 於 vuetifyjs.com -

#59.vuejs/vue-style-loader - GitHub

vue style loader module for webpack. Contribute to vuejs/vue-style-loader development by creating an account on GitHub. 於 github.com -

#60.Color Palette | Quasar Framework

Within your app's *.vue files you can use them as CSS classes (in HTML templates) or as Sass/SCSS variables in <style lang="..."> tags. 於 quasar.dev -

#61.Class & Style Binding - Intro to Vue 2

1. The Vue Instance. 5:44 · 2. Attribute Binding. 2:46 · 3. Conditional Rendering. 3:44 · 4. List Rendering. 2:16 · 5. Event Handling. 4:13 · 6. Class & Style ... 於 www.vuemastery.com -

#62.Importing Style Files to Component Style Tags in Vue.js

The fourth article in a series about working with CSS in Vue.js. The article focuses on different ways of importing separate style files to ... 於 redonion.se -

#63.How to inline the style tag in Vue - DEV Community

Make a style component to inline the style tag. Tagged with vue, style, component, inline. 於 dev.to -

#64.Vue CSS Tutorial - Class and Style Binding - Coursetro

Vue.js makes it easy to handle CSS. You're able to use Vue Directives to handle both class and style binding within the template, ... 於 coursetro.com -

#65.WebIDE - Made with Vue.js

"This is an online editor built using web technology that provides fluency and ease of use just like a desktop application. The style and interface elements ... 於 madewithvuejs.com -

#66.vue學習五(繫結class、v-bind:style(物件語法、陣列語法)) - IT閱讀

vue 學習五(繫結class、v-bind:style(物件語法、陣列語法)). 2019-02-14 254 ... <script type="text/javascript"> var vm1 = new Vue({ el: "#div1", ... 於 www.itread01.com -

#67.[Vue] 整合Vue style guide, eslint-plugin-vue 和VSCode

在這篇文章中就說明如何根據Vue Style Guide 一併整合eslint-plugin-vue 與VSCode。 安裝eslint-plugin-vue. 建立專案. 這裡快速的透過Vue CLI 的工具快速 ... 於 pjchender.blogspot.com -

#68.Vue.js dynamic <style> with variables - Stack Overflow

The best way to include dynamic styles is to use CSS variables. To avoid inline styles while gaining the benefit (or necessity—e.g., user-defined colors ... 於 stackoverflow.com -

#69.Vue.js 样式绑定 - 菜鸟教程

Vue.js 样式绑定Vue.js class class 与style 是HTML 元素的属性,用于设置元素的样式,我们可以用v-bind 来设置样式属性。 Vue.js v-bind 在处理class 和style 时, ... 於 www.runoob.com -

#70.Install Tailwind CSS with Vue 3 and Vite

{vue,js,ts,jsx,tsx}'], darkMode: false, // or 'media' or ... unused styles for best performance. 於 tailwindcss.com -

#71.Vue.js Official Style Guide Is Here! | Laravel News

The Vue.js documentation now has an official style guide in beta! The style guide is an excellent resource for avoiding errors, ... 於 laravel-news.com -

#72.Access child component vue - Let's Run Club

8 How do you use Vue style? 9 How In Vue, props (or properties), are the way that we pass data from a parent component down to it's child components. From the ... 於 letsrunclub.com -

#73.Vue customizes the tab and renders the echarts chart in it

1、 Click the tab button to switch between different echarts Chart , Consider using Ant Design Vue, But its style cannot be customized. 於 qdmana.com -

#74.Conseils avoir du style avec ses lunettes de vue - Atol

Avoir du style avec ses lunettes de vue. Les lunettes, correctrices ou non, font partie de notre paysage et sont devenues un accessoire à part entière. 於 www.opticiens-atol.com -

#75.Vue 3 新特性:在Composition API 中使用CSS Modules

在 <style> 上新增module 後,一個叫做$style 的計算屬性就會被自動注入元件。 <template> <div> ... 於 www.gushiciku.cn -

#76.Vue Js File Viewer - Roundtable 'Zukunft der Arbeit'

vue " files in conjunction with Components!It's a JavaScript Frontend Framework - for more Res. Entry point. /styles/style. vue file, I add router-link tags so ... 於 roundtable-zukunft-der-arbeit.de -

#77.Vue.js: 屬性綁定v-bind、Class 與Style 綁定 - Summer。桑莫 ...

綁在HTML 上的屬性(attribute) 若希望能與vue instance 結合,就要加上 v-bind:some_attribute ... Vue.js: Class 與Style 綁定- Modifiers .prop. 於 cythilya.github.io -

#78.Dynamic Styling with Vue.js —Changing Classes - Level Up ...

In this article, we'll look at how to styling elements dynamically with Vue.js by changing classes. Changing CSS Classes. We can change CSS ... 於 levelup.gitconnected.com -

#79.Vue Class、Attribute and Style Bindings - 佛祖球球

Vue 提供了 v-bind 語法解決設定DOM 的 Class 、 Attribute 、 Style 的問題。 基本使用. v-bind 用法是 v-bind:attribute ,也可以省略成 :attribute ... 於 blog.johnsonlu.org -

#80.Vue中webpack的Style的lang和Scoped属性- 云+社区- 腾讯云

Vue 中webpack的Style的lang和Scoped属性. 1.scoped解决style应用到所有的问题. 修改goods.vue中的style我们会发现到goods的时候回影响到其他的div样式 ... 於 cloud.tencent.com -

#81.Class and Style Bindings - Vue - w3resource

Most commonly, we need data-binding when manipulating an element?s class list and its inline styles. 於 www.w3resource.com -

#82.Vue.js with a Theme and Scoped CSS Styling

js with a Theme and Scoped CSS Styling. If you're a bit like us and not gifted with great design skills, you'll most likely develop your Vue.js application ... 於 vueschool.io -

#83.Vue.js - Scoped Styles vs CSS Modules - Netguru

Scoped CSS vs CSS Modules in Vue.js application. ... get scoped styles working, we just have to add a scoped attribute to the <style> tag: ... 於 www.netguru.com -

#84.Vue.js如何绑定class和style(内联样式) - SegmentFault 思否

vue 的class和style绑定. 绑定html class. 对象语法. 我们可以传给v-bind:class 一个对象,以动态地切换class:. <div v-bind:class="{ active: ... 於 segmentfault.com -

#85.使用CSS樣式化Vue.js組件

:style 是的簡寫 v-bind:style 。在本教程中,我將使用此速記。 注意我們如何包裝 text-decoration 用引號引起來。這是因為破折號不是有效的JavaScript標識符的一部分 ... 於 www.tech-wiki.online -

#86.vue动态添加style样式- 掘金

vue 动态添加style样式. 注意: 凡是有-的style属性名都要变成驼峰式,比如font-size要变成 fontSize; 除了绑定值,其他的属性名的值要用引号括起来, ... 於 juejin.cn -

#87.vue.js中内联样式style三元表达式- liris - 博客园

<span v-bind:style="{'display':config.isHaveSearch ? 'block':'none'}" >搜索</span>. 分类: vue相关. 好文要顶 关注我 收藏该文. 於 www.cnblogs.com -

#88.CSS: Styling a Component > The Delightful World of Vue

css file on every page. So, naturally, if we use any Bootstrap classes in Vue, those elements get styled. Custom Component style Section. But ... 於 symfonycasts.com -

#89.讓CSS 讀取vue i18n 的語系並顯示對應的樣式 - MUKI space

如果網站有多語系的需求,除了修改文字之外,有可能還需要根據不同的語系,調整對應的CSS 樣式。 通常會碰到以下兩種情況:. 不同的語系有不同的色彩/ ... 於 muki.tw -

#90.Create Interactive Style Guides with vue-styleguidist - Alligator.io

Learn how to setup vue-styleguist in order to create an interactive and beautiful style guide for your Vue.js components. 於 alligator.io -

#91.Vue Class与Style绑定· Vue.js教程 - 前端开发博客

因此,在 v-bind 用于 class 和 style 时, Vue.js 专门增强了它。表达式的结果类型除了字符串之外,还可以是对象或数组。 绑定HTML Class. 对象语法. 我们 ... 於 caibaojian.com -

#92.CSS Modules 在Vue 的用法?和CSS scoped 分別的優勢?

剛好今年六角學院的前端精神時光屋切了第一週的版(蕃茄鐘),想說用Vue 來練習CSS ... <template> <div id="app"> <h1 :class="$style.title">Hello world, askie. 於 askie.today -

#93.手動建置一個Webpack-Vue的開發環境

因此,雖然有Vue-cli這種好用的工具,但是今天我們想要自虐地自己一步一步手動建置一個可以 ... npm install vue-loader vue-style-loader css-loader file-loader ... 於 devs.tw -

#94.Class 与Style 绑定 - vue.js

因此,在 v-bind 用于 class 和 style 时,Vue.js 专门增强了它。表达式的结果类型除了字符串之外,还可以是对象或数组。 绑定HTML Class. 尽管可以用Mustache 标签 ... 於 v1-cn.vuejs.org -

#95.Vue scoped css not working - POTTERSTRADE

js file and import that file in your main. You can use tooling (CSS modules, static CSS in JS, Vue or Svelte scoped styles) or naming conventions (BEM, etc) to ... 於 trading.potterstrade.com