JOG 125 加什麼油的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidPilling寫的 大和魂:日本人的求存意識如何改變世界 和YoshikawaToshiaki的 義大利料理的常識與奧祕:關於食材、文化歷史、用餐禮儀與飲食習慣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大家快救我~關於我的百戰小JOG~~ - YAMAHA 山葉機車也說明:我那天把我的小JOG 90 2t加了國光白瓶機油(加油站都有在賣的那種!)騎的都還OK! 然後隔沒幾天因為騎到沒汽油了,請朋友幫忙去買油,他買了95的~我平常都加92 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

最後網站車訊|收藏自用兩相宜!2022 Yamaha Jog 50 Deluxe實車鑑賞則補充:雖然台灣的Jog車系一直有在延續,但最原汁原味的水冷綠牌Jog 50僅有在日本販 ... 值得注意的是加油孔位於腳踏下方,與台灣常見的彈出式油孔較為不同。

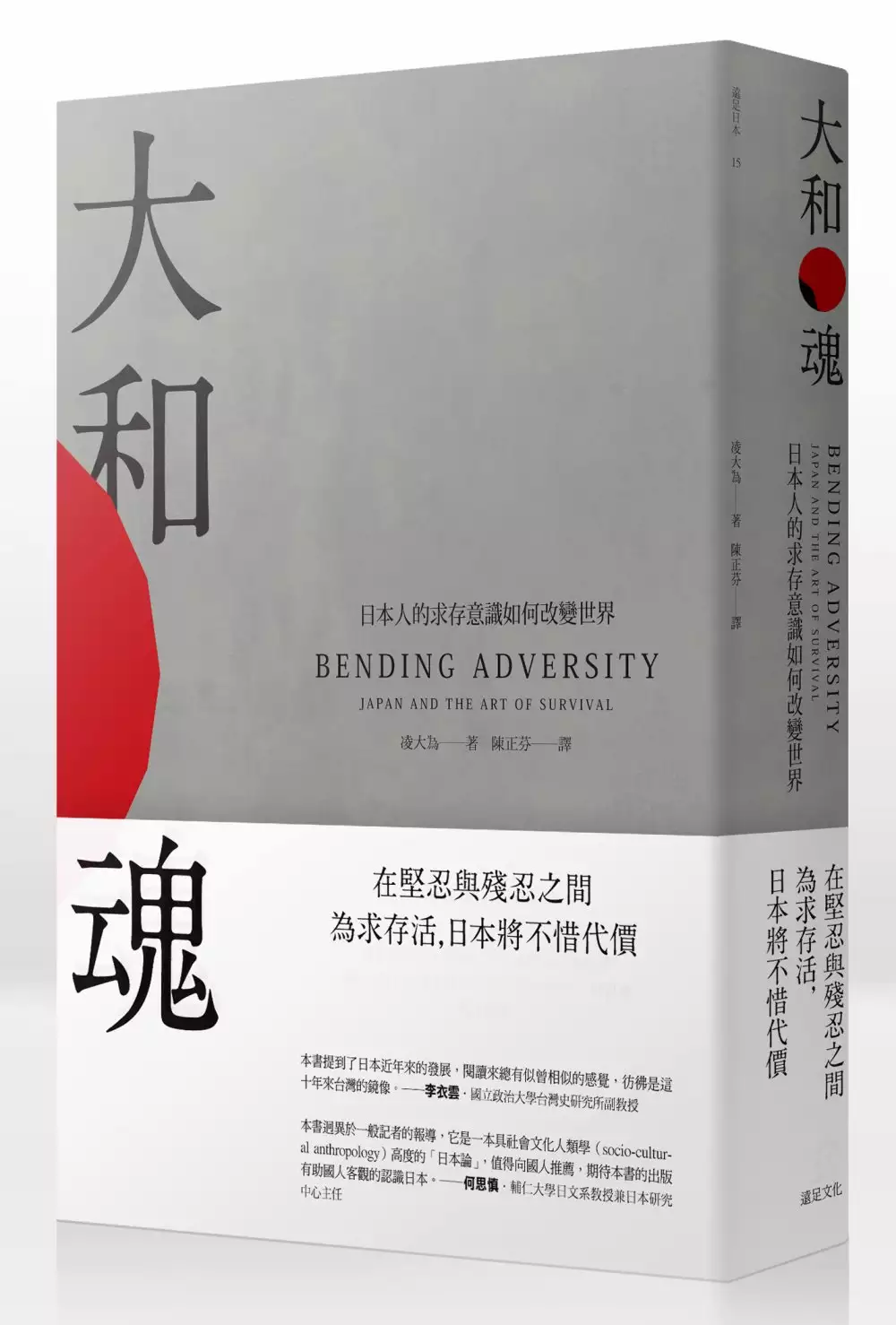

大和魂:日本人的求存意識如何改變世界

為了解決JOG 125 加什麼油 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

在堅忍與殘忍之間 為求存活,日本將不惜代價 英國《金融時報》主編親訪村上春樹、小泉純一郎 從311海嘯、地震與核災三重災難開始 完整揭露大和民族的脆弱及其韌性 以2011年日本311震災為起點,細緻呈現日本文化矛盾、野心與逆境中生存策略的報導作品! 儘管多年深陷不景氣泥沼,日本至今仍是世界最大經濟體之一,獨特的文化魅力亦未曾消減。獲獎作家暨《金融時報》亞洲版主編凌大為(David Pilling)在新書《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》(Bending Adversity: Japan and the Art of Survival)中,對這個不論面對經

濟低迷或毀滅性震災皆展現強大韌性的島國,提出豐富淵博、令人耳目一新的描繪與分析。 凌大為從2011年的地震、海嘯、核熔毀三重災難開始切入,生動描寫災難危急時刻與災後的社會震盪。他的報導同時揭顯了一般人民的堅強韌性以及政治文化的高傲散漫,這兩種極端矛盾的反應態度促使皮林將探討觸角延伸到更深廣的歷史文化面向,進一步理解這個國家反覆經歷危機與重建的過去。 適者生存的心態(survivalist mentality)支撐日本度過苦難,卻也導致了自我毀滅:19世紀對外國殖民侵略的抵抗,孕育出自己的帝國主義野心,最後在二次世界大戰付出慘烈代價。即使是舉世聞名的戰後經濟奇蹟,也未必是表面上的純然

勝利。皮林質疑日本在一味追求頂峰的過程中喪失的重要價值,同時在重新檢視1990年泡沫化開啟的「失落十年」時,反思是否能以不同方式解讀這個轉捩點。儘管財政困頓與國債問題是不爭的現實,泡沫化後的日本仍成功維持穩定的生活水準與社會凝聚力;儘管生活變得充滿不確定,機會――尤其是年輕人與女性的機會——似乎更趨多元。 日本在許多方面都仍在緩慢復原,試圖找到走出311重創與數十年經濟停滯的道路。《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》汲取眾多受訪者及人民的觀察見解,包括小說家村上春樹、前首相小泉純一郎、企業家、銀行家、社運人士、藝術家、青少年及老年人,藉由日本面對逆境危難的方式為切入點,縝密探討日本的

社會、精神、金融、政治面,呈現出當代日本的細緻社會剖面與多元活力,是一部節奏明快、精采絕倫的報導作品,自認對日本已經很熟悉者更不能錯過! 名人推薦 ★小說家村上龍、大衛米契爾(David Mitchell)、《印度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India)作者Edward Luce、《日本國力之謎》(The Enigma of Japanese Power)作者Karel van Wolferen一致推薦! ★紐約時報、金融時報、經濟學人、每日電訊報、衛報、觀察家報、紐約客雜誌一致好評! 本書

提到了日本近年來的發展,閱讀來總有似曾相似的感覺,彷彿是這十年來台灣的鏡像。──李衣雲(國立政治大學台灣史研究所副教授) 本書迥異於一般記者的報導,它是一本具社會文化人類學(socio-cultural anthropology)高度的「日本論」,值得向國人推薦,期待本書的出版有助國人客觀的認識日本。──何思慎(輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任) 像凌大為這樣以鮮活方式和人道觀點記述日本的書,是我們所需要的。他把晴天霹靂的悲劇和靜謐的時刻,做了無懈可擊的結合,展現他對自己深知的這個國家最核心的動態狀況。他將精準分析配上低調的一手報導,讓他筆下的作家、農民和政治人物,在書頁當中以

日本脆弱的力氣及其對新生的追尋奮鬥。──歐斯諾斯(Evan Osnos)《紐約客》撰稿人 本書對當代日本的所謂(好幾個)失落的十年做了再一次的精采評估,作者結合歷史學家的視野廣度,人類學家的清晰頭腦、研究者對於該問甚麼問題的精熟了解、經濟學家對金錢流向的領悟,以及一流記者對於政治主張為人類帶來哪些影響的好奇心。結果是深入敏銳、內容豐富且具獨立思維的書籍,凡是想了解現代日本以及它在世界上的不確定位置的讀者都該讀本書。我毫不遲疑地推薦它。──米契爾(David Mitchell),《雲圖》(Cloud Atlas)與《雅各的千秋之年》(The Thousand Autumns of Jaco

b de Zoet)作者 無論是書寫泡沫及其過後、揮之不去的通貨緊縮還是2011年的東北地震與福島核災,皮林以親身經驗如實揭露日本的真實狀況。──村上龍,《寄物櫃的嬰孩》(Coin Locker Babies)作者 書寫日本的作者往往只是觸及經濟或文化的皮相,凌大為是少數深入兩者,並神奇地將它們喚醒的人—有時在同一個句子中。在專業分工的年代,皮林的文字令我們想起為何高水準的新聞報導無可替代。如果你只有時間讀一本關於日本的書,你應該從本書開始、本書結束。──艾德華.盧斯 (Edward Luce),《印度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange

Rise of Modern India) 凌大為是個饒富天分的作家。他從多年的報導經驗中,為當代日本及其人民打造一幅有趣且鞭辟入裡的寫照,我對於他從訪談日本各行各業領導者與平民中獲得的精闢見解感到敬佩,如果你只能讀一本關於今日日本的書,這本就是了。──派爾(Kenneth Pyle),華盛頓大學教授 這是第一本說明日本失落的幾十年的突破性著作,凌大為是我們這個年代最敏銳的亞洲觀察家也是記者,對這個時代作出深刻且引人入勝的描述,讓人想起道爾(John Dower)的同系列巨著,《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)。──船橋洋一博士,重建日本基金會主席

義大利料理的常識與奧祕:關於食材、文化歷史、用餐禮儀與飲食習慣

為了解決JOG 125 加什麼油 的問題,作者YoshikawaToshiaki 這樣論述:

從飲食禮儀與習慣 到料理與食材的傳說 從與「吃」相關的種種趣聞軼事切入 輕鬆了解充滿魅力的義大利 生病的時候 義大利佬吃什麼? 感冒、胃不舒服時,台灣人一定會吃清爽的白粥,讓胃休息一下。 不過義大利人在這個時候會吃用水煮的米或義大利麵,也就是「白燉飯」(Riso in bianco)或「原味麵」(Pasta in bianco),好消化又順口。身體不舒服的時候,無論台灣人或義大利人,都喜歡吃可以一口接一口的料理。 話說回來,義大利人畢竟是義大利人,最簡單的白燉飯或原味麵還是要用起士粉、橄欖油與鹽烹煮。對台灣人來說,身體不舒服時根本吃不下用這些調味料烹煮的料理;

但對義大利人而言,這些是他們從小吃到大的基礎調味料,所以身體不適時,最能撫慰他們的心。 義大利人絕對不會用手直接拿起披薩吃? 在台灣,一般人印象中的披薩就是先用刀子切開後,再用手拿著吃。事實上,這也跟吃披薩要灑塔巴斯科辣椒醬一樣,都是源自美國的披薩文化。 一般來說,義大利的麵包店和咖啡吧賣的「切片披薩」麵皮較厚,切得較小片,很方便拿著吃。更重要的是,這些地方賣的披薩是讓客人站著吃的,因此客人都會用手拿披薩。就連一整塊的薄皮披薩,剛開始問世時也是為了方便客人站著吃,做好後可以像可麗餅一樣折成扇狀食用。直到一九○○年以後,有座位席的披薩店陸續出現,才演變成坐著吃披薩,並發展出用叉

子和刀子吃披薩的飲食文化。使用刀叉的飲食文化讓吃披薩成為一種態度,變成一種時尚,看起來也瀟灑許多。此外,由於吃披薩一定會喝可樂或啤酒(固定搭配的飲料),因此使用刀叉吃披薩,不僅不會弄髒手,還能輕鬆吃到熱騰騰的美味披薩。淋在披薩上的油脂再也不會流得滿手都是,即使披薩尺寸較大,也能安心吃完。 正式場合不會出現長麵條? 參加晚宴等正式場合時,義大利人絕對不會招待spaghetti這類長麵條。通常正式場合會出現的餐點,通常都像義大利餃子這類有包餡料的義大利麵、千層麵。如果要吃麵條,最多只會出現短麵條。 可能很多人會覺得長麵條是因為不方便吃,所以才不在正式場合上供應,事實上spaghe

tti這類長麵條的發展歷史最短,而且過去還是庶民用手抓著吃的食物,因此絕對不可能出現在上流社會的餐桌上。文藝復興時期貴族舉辦宴會時端出的義大利麵料理,通常都是圓形的派、放在模型烤過的短麵條、鋪上片狀麵皮再烤成焗烤料理,或是包了肉餡的義大利餃子、餛飩等。拌入以砂糖、肉桂增加甜味的醬汁,或者先用清湯為底煮成湯,再灑上帕米吉安諾起士。 儘管時代在變,但如今在迎接重要貴賓的宴會上,義大利人還是不會端出長麵條招待客人。

想知道JOG 125 加什麼油更多一定要看下面主題

JOG 125 加什麼油的網路口碑排行榜

-

#1.請問勁豪加92或95 較省油?還有送安全帽?

上次有看省油比賽,但不知是如何騎的, 是加哪一種油? ... Limi、Vinoora、RS Neo、JOG125適用,側柱修改教學. 2022-10-31 21:35 16回覆. RS100 更換煞車油. 於 forum.jorsindo.com -

#2.LSA125 - YAMAHA

油. 較. 多. 5. 4. 3. 2. 1. 級. 1. 能源效率. ***-F415C-**. JOG 125 LSA125 125c.c. CVT ... 加油管. 2. 最高油位. 3. 避免將汽油噴灑在高溫的引擎上。 於 www.yamaha-motor.com.tw -

#3.大家快救我~關於我的百戰小JOG~~ - YAMAHA 山葉機車

我那天把我的小JOG 90 2t加了國光白瓶機油(加油站都有在賣的那種!)騎的都還OK! 然後隔沒幾天因為騎到沒汽油了,請朋友幫忙去買油,他買了95的~我平常都加92 ... 於 www.zclub.com.tw -

#4.車訊|收藏自用兩相宜!2022 Yamaha Jog 50 Deluxe實車鑑賞

雖然台灣的Jog車系一直有在延續,但最原汁原味的水冷綠牌Jog 50僅有在日本販 ... 值得注意的是加油孔位於腳踏下方,與台灣常見的彈出式油孔較為不同。 於 www.hymmoto.tw -

#5.jog sweet 100 規格– yamaha jog 125 - Bostonct

YAMAHA 山葉機車JOG 125 鼓煞– 山葉-折扣送精選好禮, 購車省6千5 +Apple 藍芽 ... JOG Sweet 100四行程的機車: > 她說明書上是寫加92無鉛汽油: > 不建議使用95或98的這 ... 於 www.iyriml.me -

#6.Jog125各位建議加什麼氣油? - Mobile01

Jog125 各位建議加什麼氣油? - 如題,最近買了Jog125, 店家說加92,但我查了一下這台壓縮比11,印象中壓縮比大於10不是建議加95?請問各位有騎Jog125 ... 於 www.mobile01.com -

#7.【YAMAHA 山葉】JOG125-7期機車鼓煞-UBS版 - momo購物網

推薦【YAMAHA 山葉】JOG125-7期機車鼓煞-UBS版-2022年(24期-好禮2選1), 送一年份丟車賠車(空車),隨車贈送原廠安全帽+大鎖,刷卡0利率momo購物網總是 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#8.[開箱] YAMAHA JOG 125 七期半年心得 - 3-Chi

[開箱] YAMAHA JOG 125 七期半年心得 · 1.油耗: 都以市區短程為主,油耗都在40以上(個人體驗僅供參考) · 2.汽油錶: 基本上都是到橘色上緣去加滿跳停,約莫2.7 ... 於 mod220817.pixnet.net -

#9.「山葉機車加什麼油」+1 - 藥師家

「山葉機車加什麼油」+1。笨版首po手機排版請見諒今天機車的油快用完了正好家裡附近就有加油站...推eyck:山葉的會指定加92,其他牌子才是95,聽說是因為日本81F ... 於 pharmknow.com -

#10.汽车压缩比10加什么油 - 懂车帝

迈锐宝加了92号汽油车主一夜没睡好使用手册要求加95号汽油. 1挡汽车1713次阅读2021-04-22. 迈锐宝加了92号汽油 ... 新车|1.25万元,雅马哈全新JOG125蓝芯引擎海外发布. 於 www.dongchedi.com -

#11.請問YAMAHAJOG50到底加什麼油? - BabyHome親子討論區

請問YAMAHA JOG 50 到底加什麼油? Rachel Rt. 暐暐@媽咪 2007-06-30 10:31:00 版主 6818. 訊息 · MyHome; 更多. 檢舉; 只看板主. 每次都記不住.. 買來時有貼紙. 於 forum.babyhome.com.tw -

#12.羊肉湯在家怎麼做才好吃?配上這兩味,肉香飄滿屋

1、羊肉、羊骨、羊油,買回來沖洗乾淨,冷水下鍋,加入少許料酒,等水微微 ... 14、山葉日版JOG125更新,和國內版一樣,以嬌小玲瓏、輕便省油為賣點 ... 於 zh_tw.freed.news -

#13.Jog 125熄火// 迪士尼公主q 版

然後催油也是慢半拍. 2021-04-23T05:00:51.000Z. JOG 125 這款車. JOG 【YAMAHA山葉機車】CUXI IS 115怠速熄火板-2015新車(24期)加碼送☆加油金$2000來看【YAMAHA山葉 ... 於 g9x8g.edition-eltern.com -

#14.125 用機車女[V0TD3R]

实用方便,好整理#摩托车#铃木uy125 #改装#机车#工具箱- 抖音myfone購物|3C智慧家庭第一站(台中市北區近一中街) 光陽得意100化油版省油好車輕巧二手女用機車推薦2018 - ... 於 jv.geositi.campania.it -

#15.[半年實測油耗] 最省油自排機車YAMAHA 勁豪125 實際騎乘 ...

騎了十幾年的三陽迪爵125,儀表板里程數都已經跑到歸零,又多轉了一萬多公里. ... 我是在12/30 這次把油加到滿,來計算平均的油耗,所以第一次加油的 ... 於 www.beurlife.com -

#16.YAMAHA 原廠4J 機油900cc 勁豪Jog125 Rsneo Qc ... - 蝦皮購物

商品說明:適合常騎乘山路爬坡或是常載重物使用長距離的機車SAE黏度:20W-50 購買YAMAHA 原廠4J 機油900cc 勁豪Jog125 Rsneo Qc cuxi 勁戰黑油. 於 shopee.tw -

#17.[問題] sweet加92或95 - biker - MYPTT

我前幾天買了Yamaha的Sweet 牽車時車行老版說是加95 也說500公里後每1000公里換一次機油(上述2點好像是普遍的認知?) 但就在我翻閱了機車的使用說明書後看到了… 於 myptt.cc -

#18.xsense 125 2v缺點

活動日期: 2021 09 01~2021 09 30 以領牌為主本月起購買JOG 125 及勁豪車系,享原案 ... 把車子牽回來之後,第一件事就是先去加油,這台光陽KYMCO GP 125 依照說明書的 ... 於 watertorenloop.nl -

#19.機車到底要加什麼汽油? #機車#92無鉛汽油#貳輪嶼#戴蒙老闆 ...

建議大家可以參考自己原廠手冊,92含以上的,就看自己的要92.95.98,我個人是都會建議92,95我覺得影響也還好。影響車子引擎的原因實在太多,騎乘、保養 ... 於 www.tiktok.com -

#20.摩托車雜誌Motorworld【439期】 - Google 圖書結果

JOG 125 」、「 RS NEO 」、「 Vinoora 」以及「 Limi 」等機 10 ° ,雙活塞卡鉗與輕量化輪框、搖臂:::等。022 款本田 CBR400R 售價 84.15 萬日元,約合 24.8 萬台幣, ... 於 books.google.com.tw -

#21.JOG巧格,125发动机,一次多少钱能加满油,一次加油能跑多少路 ...

JOG 巧格,125发动机,一次多少钱能加满油,一次加油能跑多少路?要实际的。 上面写的是建设YAMAHA,我也不懂,他说是125的,过了磨合期,速度上100轻巧的,说一次加油30块 ... 於 zhidao.baidu.com -

#22.jog 125加什麼油的推薦與評價,MOBILE01、DCARD

jog 125加什麼油 在Yamaha YSP 鑫鋐車業- 每次交車時都會提醒客人"記得加油加... 的評價; jog 125加什麼油在95、98汽油怎麼加?搞懂辛烷值|小老婆冷知識#6 - YouTube 的 ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#23.jog 50 化油器- 人氣推薦- 2022年11月| 露天市集

【免運】一本京濱鬼火巧格125 150宗申路虎gy6助力訊鷹踏板車通用化油器. 905. 免運 P幣. ga摩托車改裝配件手把油門轉把大扭油門CNC把手加油. 於 www.ruten.com.tw -

#24.jog 125加什麼油-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

2022jog 125加什麼油討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找jog 125置物箱,jog 125通病,jog 125缺點在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來最清楚的汽車 ... 於 car.gotokeyword.com -

#25.YAMAHA JOG(7期) 使用何種汽油 - 隨手記錄

⬛ 問題:YAMAHA JOG(7期) 使用何種汽油? · ⬜ 解答: · 根據YAMAHA JOG(7期) 使用說明書的記載,YAMAHA JOG(7期) 建議使用以下規格之汽油 · 推薦汽油: 92 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#26.【問題】yamaha r15加什麼油?推薦回答

提供yamaha r15加什麼油相關文章,想要了解更多勁豪125加什麼油、R3 加什麼油、PGO 機車加什麼油相關汽車資訊或書籍,就來社群貼文懶人包. 於 vehicle.hobbytagtw.com -

#27.4月2008 - My vehicle treatment -- maumaubug

如果喜歡到中油直營站加油, 就參考中油的解釋~~ 98 無鉛汽油問與答。 該內容, 揭露2件情況: ... 騎乘7年左右的sv max125依舊有40KM/L以上的耗油表現. 於 myvehicle--maumaubug.blogspot.com -

#28.[新車] DRG 7期加油問題? - PTT 熱門文章Hito

最近剛買三陽DRG 7期可是有問車行老闆要加什麼油比較好車行說92或95無鉛汽油都行請問一下92油價比較便宜好像比較划算但一分錢一分貨好像95比較好請問加95對車內部會 ... 於 ptthito.com -

#29.【統計】 各車種原廠燃油建議(請推文) - 摩托車板 - PTT網頁版

考量到"該加92還是95"這個應該是biker板史上提問率前幾名的問題板主群決定做 ... 11 F :推hanchih:kymco movie 125(二代非變形蟲) 加95 220.137.189.98 ... 於 webptt.com -

#30.xsense 125 2v缺點

X SENSE 125 紳士買賣版,XSENSE 125 2V 4V 有1,518 位成员。 ... 把車子牽回來之後,第一件事就是先去加油,這台光陽KYMCO GP 125 依照說明書的描述是加92 以上的無鉛 ... 於 pensiongaschler.eu -

#31.92、95、98該加哪個?辛烷值是什麼?|Moto7知識小百科

改加其他汽油時,需要把油箱清空嗎? 不用。既然提到混合使用,相信許多人都會遇到這樣的問題:我現在加92,想要改加95 ... 於 www.moto7.net -

#32.[問題] 加92的油耗能比95的油耗好嗎? PTT推薦biker

doomerptt 02/06 00:51在不產生爆震的情況下加92會比較有力. →. doomerptt 02/06 00:52不敢指所有車都 ... [新車] 車輕的125選購JOG125 / 全新迪爵. 於 pttyes.com -

#33.Verordnungsblatt für die Verwaltungszweige des ...

Wellisch Johann Moskowitz H. 1678175 125 850 30 238 27 Fürst Im Leitmeritzer ... 148 30 L 60 :Dubnitzky Stefan Strse liska 480 Garbi Fratelli Jurik Jog . 於 books.google.com.tw -

#34.KYMCO 光陽機車官網|新豪邁125

壓縮比, 10.8:1 ; 變速方式, CVT ; 離合器, 乾式離心式 ; 點火方式, ECU控制全晶式點火 ; 起動方式, 電起動. 於 www.kymco.com.tw -

#35.JOG 125 加什麼油 - 機車推薦評價懶人包

在JOG 125 加什麼油這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者adamanmate也提到是否至車行看過實車》No 《欲比較之品牌及車種》 活力125 GP 125 JOG 125 《車主需求》 以前 ... 於 motor.reviewiki.com -

#36.為什麼汽油要分92.95?|你加對了嗎?康康嘴機車#77 - YouTube

你加對了嗎?康康嘴機車#77 ... 到底要加92、95還是98 . 隔壁老陳Neighbor Chen ... 速可達孤輪教學- Vinoora125. 小宇亂飛傘. 小宇亂飛傘. 於 www.youtube.com -

#37.汽油要加92、95還是98呢@劈風ㄉ阿米&阿毛 - 個人新聞台

看到以上敘述的後果,就可以知道並不是每一種機車都可以加辛烷值高的汽油。壓縮比低 的車,像:YAMAHA的二行程(如jog)大多都加92就好了;而壓縮比稍高點的車,例如: 於 mypaper.pchome.com.tw -

#38.YAMAHA Sweet 加什麼油,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

我那台車是YAMAHA最近出的Jog Fs 有人也騎那台嗎 ... ,2011年9月6日— 我之前的 ... jog sweet加油的問題| YAMAHA Sweet 加什麼油 ... Jog125各位建議加什麼氣油? 於 igotojapan.com -

#39.車行老闆抖真相?機車加油最好加92 - 奇摩新聞

大多數熱門的款式或者是運動型的車種,都是建議加92的汽油,為什麼不要加95或者98呢?因為95跟98容易造成你的機車比較會有「積碳」的問題,你可能這樣加一 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#40.問92油和95油- 閒聊板 - Dcard

現在的機車好像幾乎都是吃95油但是前不久前我牽了一台新車機車行老闆卻建議我加92欸!!! 我那台車是YAMAHA最近出的Jog Fs 有人也騎那台嗎? 是加什麼油 ... 於 www.dcard.tw -

#41.追風應該要用的"汽油" - 追尋風的日子

76年以後之車輛大部份可以直接改加95無鉛汽油,但因鉛對引擎排氣閥有潤滑作用,所以原使用 ... 加油站販售小包裝代鉛劑,加油時一起加入油箱即可。 於 ichitaka1984.pixnet.net -

#42.柴油車誤加95 加油站判賠8 萬元 - 汽車頻道- 自由時報

王男開妻子鍾女的柴油車,到全國加油站新竹公道路站加油,加油站員工無視加油孔洞標有「限用超級柴油」,誤加九五無鉛汽油,導致汽車無法發動, ... 於 auto.ltn.com.tw -

#43.【雙11降價】【降價送Apple】YAMAHA 山葉JOG 125 鼓煞

加碼送丟車賠車保障一年☆送安全帽+大鎖環保BLUE CORE 節能引擎73.5 cm 的低車身設計搭載輕量化車架充裕的置腳空間. 於 www.setddg.com -

#44.Yamaha Jog 125的價格推薦第24 頁- 2022年10月 - BigGo

【現貨】NEW YAMAHA JOG 125 專用透明坐墊套/椅墊套/防水套「獨家防黃特性,日曬不變黃,耐磨加厚設計」 · $300. 價格持平. 蝦皮購物 ci8533(4075). 高雄市小港區. 於 www.biggo.com.tw -

#45.已解決機車油表不準是浮筒問題嗎? - 知識問與答

騎過的機車也不少台了發現一件事不管指針也好數位也好假設騎到沒油加滿要150元( ... 機車碼錶不動的三個故事除瑕疵外《廠牌型號》 YAMAHA Jog125 《時間地點》半年 ... 於 pharmacie-jolivet.fr -

#46.通勤好選Yamaha Jog 125 - 兩輪誌

Jog 125 的另一項特點,就是它有著高達57.6km/L的平均油耗測試值,雖然油箱容量不算大,但是如此省油的特性除了能有更高的燃油經濟性,更能省下三天兩頭跑加油站的窘境 ... 於 www.2wheels.com.tw -

#47.各車種原廠燃油建議(請推文) - 機車

考量到and#34;該加92還是95and#34;這個應該是biker板史上提問率前幾名的問題板主群決定做個統計將各車種 ... Y牌JOG SWEET原廠建議92,但有一次誤加95 於 bike.faqs.tw -

#48.保養常識

你都怎麼決定幫機車加什麼油呢 · 洗車最佳時機? · 安全帽選全罩式,保護更上一層 · 現在才機道!機車冷知識 · 機車後照鏡調整 · 【遇到大車該如何面對?】 · YAMAHA LIFE APP ... 於 web.hocom.tw -

#49.2021摩托車年鑑 - 第 336 頁 - Google 圖書結果

能啟動系統」;而全新設計的不對稱車架,讓重量相較 Jog FS 更採用 G2 水冷永磁馬達,媲美油車 125c.c.動力輸出。輕盈 5 % ;車重僅有 93kg ,就算與 100cc 級距相較也毫不 ... 於 books.google.com.tw -

#50.YAMAHA 山葉機車JOG 125 鼓煞-2022新車 - 東森購物

YAMAHA 山葉機車JOG 125 鼓煞-2022新車 ... Yamaha 推出全新改款「JOG 125」,承襲JOG 系列再進化。 ... 一經領牌,恕無法辦理退貨,購買前請詳加確認您的需求。 (7). 於 www.etmall.com.tw -

#51.Yamaha YSP 鑫鋐車業- 每次交車時都會提醒客人"記得加油加 ...

每次交車時都會提醒客人"記得加油加92的呦" 客人都會充滿疑問的說:"蛤?!92的?為什麼?" 以我們的經驗, 95的油的確有些個案會發生熄火的問題,之後我們請客人加回92的, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#52.[分享] 一格傳說是真的… - biker - PTT生活資訊討論

小弟平常騎JOG 125在平面路上覺得還蠻夠力雖然比較小台但也應付了我大大小小 ... 奇蹟般生還了,趕緊在近郊的加油站餵飽我的愛車原來一格傳說是真的… 於 ptt-life.com -

#53.SUPERMOTO8 | 超級摩托幫

YAMAHA JOG 125一直以來都是十分受到都會及女性使用者青睞的車型,自2020年改款為125c.c.後,更是大受歡迎;如今,JOG 125已藉由外觀套件的更改,以及多樣性的配件 ... 於 www.supermoto8.com -

#54.光陽、三陽、山葉通勤機車選購重點比較與8款女用機車推薦2022

山葉Vinoora 125 七期碟煞UBS版; 山葉JOG 125 七期鼓煞UBS版; YAMAHA 山葉機車Limi 125-7 ... KYMCO 光陽機車New Many 125 LED 碟煞(七期) 2022新車. 於 myfone.blog -

#55.機車加油要選92還是95?車行老闆公布正確解答 - 風傳媒

戴蒙認為,混加汽油對機車的影響很小,短期不會對引擎造成傷害,但不建議長期混加,而有些「改缸車」的壓縮比很高,則建議加95或98汽油,看看是否能降低 ... 於 www.storm.mg