EVO 怎麼 分的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東澤寫的 我在這首歌的盡頭,等妳 和DavidQuammen的 不情願的達爾文:《物種起源》誕生的故事都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自要有光 和時報出版所出版 。

我在這首歌的盡頭,等妳

為了解決EVO 怎麼 分 的問題,作者東澤 這樣論述:

「你有沒有看過一張卡通圖,驢子身上綁著一根長棍,把胡蘿蔔吊在牠前方?」 「妳想說愛情就是那根胡蘿蔔?」 「不,愛情是那根長棍,它負責製造人生中最大的幻覺,讓你以為想要的東西近在咫尺,卻永遠都得不到。」 ———— 臉上有胎記的內向少年沈家豪最大的心願是成為透明的隱形人,卻因為發現風雲人物好好學姊背上的刺青,寧靜的高中生活一夕瓦解。最糟糕的是,他對一個無論在這世界還是所有平行世界都不可能有結果的對象,該死的動心了。 原本以為這只是一場青春的高燒,那些冒險、曖昧、祕密和背叛都將隨風而逝。怎麼知道多年後的一場酒會,已用雷射除去胎記的沈家豪遇見即將結婚的好好,才明白有些感覺

從來沒有消失,只是刻意不去想起。 因為一旦記起了,心,就再也無法停止呼喚。 ———— 我們就這樣望著彼此,世界安靜下來,只剩下手機傳出的溫柔歌聲,將我們悠悠帶回那一年, 我臉上還有胎記,好好還有刺青,未來像是永遠都不會來。然後一轉眼,十五年就過去了,我們變成大人站在這裡,一起聽著我當年來不及唱的歌,來不及傾訴的告白。 本書特色 以故事決勝負的小說家東澤,首本百分之百的愛情小說,心動初擊! 不敢相信愛情的胎記學弟 遇見 不願相信愛情的刺青學姊 淋過那年青春的暴雨,努力成為約定的大人 才發現我一直在這首歌的盡頭,等妳 作者簡介 東澤

七歲那年,我在放學後的公園遇見一名邋遢的男人。他穿著破爛長大衣,頭髮油光凌亂,毫不知恥地霸占我最愛的鞦韆架,輕蔑地問我:「想玩啊小子?」我驚恐地點頭,只見他笑著說: 「那就用故事決勝負吧!」 這句話從此改變了我的一生。 我是東澤,請多指教! 臉書粉絲頁:東澤 後記 就像聖母峰之於登山者,溫布頓中央球場之於網球選手,EVO大賽之於電競玩家,每個領域都有一個終極目標。身為小說家的我,一直以來的終極目標就是,愛情小說。 愛情故事的基本元素非常簡單,兩個人,一段情,就能組成無限個故事。雖說無限,但千年來前輩作家們已經創作了多如繁星的愛情故事。從《羅密歐與茱麗葉》

、《挪威的森林》到《第一次的親密接觸》,就連《哈利波特》某種程度上也可以說是石內卜的愛情故事。愛情小說無處不在,我們幾乎可以斷言,所有可能存在的愛情故事都已經被寫完了。 所以,小說家必須在「已經存在的巨大有限」和「理論上的無限」中,找到空隙進行創作,這無比艱難,但也非常、非常有趣啊。 原本沒打算這麼早挑戰的。 最早的計畫是完成十本小說後,再來寫一個純粹的愛情故事。沒有超能右拳,沒有黃金速球,簡簡單單,兩個人,一段情,跟讀者決勝負。 但計畫總是趕不上變化。因為種種原因,我被推上打擊區,頭盔都還沒戴熱,球就來了。 然後我寫出了《我在這首歌的盡頭,等妳》。裡頭依舊充滿許

多東澤印記:中二青春熱血、女強男弱設定、歌唱和綠洲。但還有些我預期之外的東西,像歲月滲進生活般,悄悄滲進故事裡。 小說有限,但愛情和生活,終究是無限的。 可能再過五年,或是十年,我會再挑戰一次百分之百的愛情小說,也可能永遠不會,我不知道。我唯一能確定的只有,每本書都是作者和讀者的一期一會。 希望你會喜歡。 東澤 0.「我會做你的第一個聽眾。」我醒過來,不知道現在幾點,不知道身處何處,只知道耳邊逐漸消逝的是好好的聲音,十七歲好好的聲音。 我多久沒聽到她的聲音了? 我望著沒開燈的木作天花板,意識從混沌夢境浮上現實的海面。十五年了,最後一次見到好好,已經十五年過去了,

我不知不覺成為三十二歲的大人。時光像黑暗中的一聲嘆息,輕盈得不可思議。 我爬下床,腦殼深處鈍鈍地搖晃著,花了兩秒才重新掌握空間感。昨晚又是瘋狂的一晚,我連怎麼回來都不記得了。牆上的投影鐘顯示現在是下午兩點,我走進浴室沖澡,然後在鏡子前仔細凝視自己的臉。 順序是這樣的,先把前額的頭髮往後撥,鼻尖貼近鏡子,視線從右側額頭開始,經過右太陽穴,來到右耳前方,接著又順同樣的路徑慢慢回到額頭,我的一天才算正式開始。 二十四歲前我不照鏡子,二十四歲的胎記雷射手術後,我天天都要花上很長時間端詳鏡中的自己,反覆確認我已經不是我了,反覆確認我還是我。 我走出浴室,床上傳出呻吟。 「妳該走了。」 女人似乎頭很痛的樣

子,我拿給她一杯水和止痛藥。我想不起來她的名字,她八成也不記得我的。我幫她叫了車,確定她沒有東西留在我家後送她下樓,我們不會再見面了。 傍晚時我再度下樓,這次穿著黑西裝和領結,我坐進計程車裡時一滴雨點落在頭頂,等開到信義區的餐廳時,外頭已經是傾盆大雨了。 我狼狽地衝進餐廳,在門口拍掉西裝上的雨水。這間乾式熟成牛排餐廳被唱片公司包場舉辦晚宴,所有和演唱會有關的人都被邀請,但大家都知道贊助商才是這場活動的主角。唱片公司的人會整晚將他們當埃及法老王伺候,讓他們相信這會是一場空前絕後的演唱會,而他們的每分錢都將花得無比值得。 至於我,其實根本不該來的,我和今年八月的演唱會一點關係也沒有。要不是大雄堅持

,我現在應該還在家躺著。「老大!」 大雄露出可以讓上萬歌迷尖叫的邪氣笑容朝我走來,遞給我一杯紅酒。

EVO 怎麼 分進入發燒排行的影片

【疫情】台灣疫情...在家怎麼度過|🐶SoniaSu TV🐱

🔽 更多資訊 MORE INFO 🔽

相關影片推薦 MORE VIDEOS 📹

1⃣️ 【美國隔離Vlog】我家有人臉貓!貓咪鼻梁比賽|🐶SoniaSu TV🐱

https://www.youtube.com/watch?v=Td5UEW2h9Fo

2⃣ 【美國隔離Vlog】與開門貓一天的生活|SoniaSu TV

https://www.youtube.com/watch?v=hBBOu5uKVL4

3⃣ 【美國隔離Vlog】關在家一個月與七隻貓的一天|🐶SoniaSu TV🐱

https://www.youtube.com/watch?v=JVJRKNeBY_w&t=62s

_______________________________

❤️️❤️️ 其他看得到我的地方 ❤️️❤️️

❣️ Instagram🔍soniasutv

❣️ Facebook🔍soniasutv

💌 Contact me - [email protected]

YouTube履歷表:http://sukyhoini8.wixsite.com/soniasutv

製作人: Jason Kuo(https://mosicstudios.wixsite.com/mosic)

_______________________________

我使用的設備 MY EQUIP 🔧🔧🔧

CAMERA: iPhone 7

CAMERA RIG SYSTEM: Beastgrip Pro

TRIPOD: Manfrotto PIXI EVO

MICROPHONE: Shure MV 88

EDITING SOFTWARE: Adobe Premiere Pro

_______________________________

⚠️ DISCLAIMER: This is NOT a sponsored video ⚠️

It is ILLEGAL to download a YouTube video and upload it again on your channel or other platforms.

此影片僅供上傳於SoniaSu TV頻道與其他經過授權的平台,請勿擅自進行二次上傳或任意搬運!

#美國生活 #台灣疫情 #SoniaSuTV

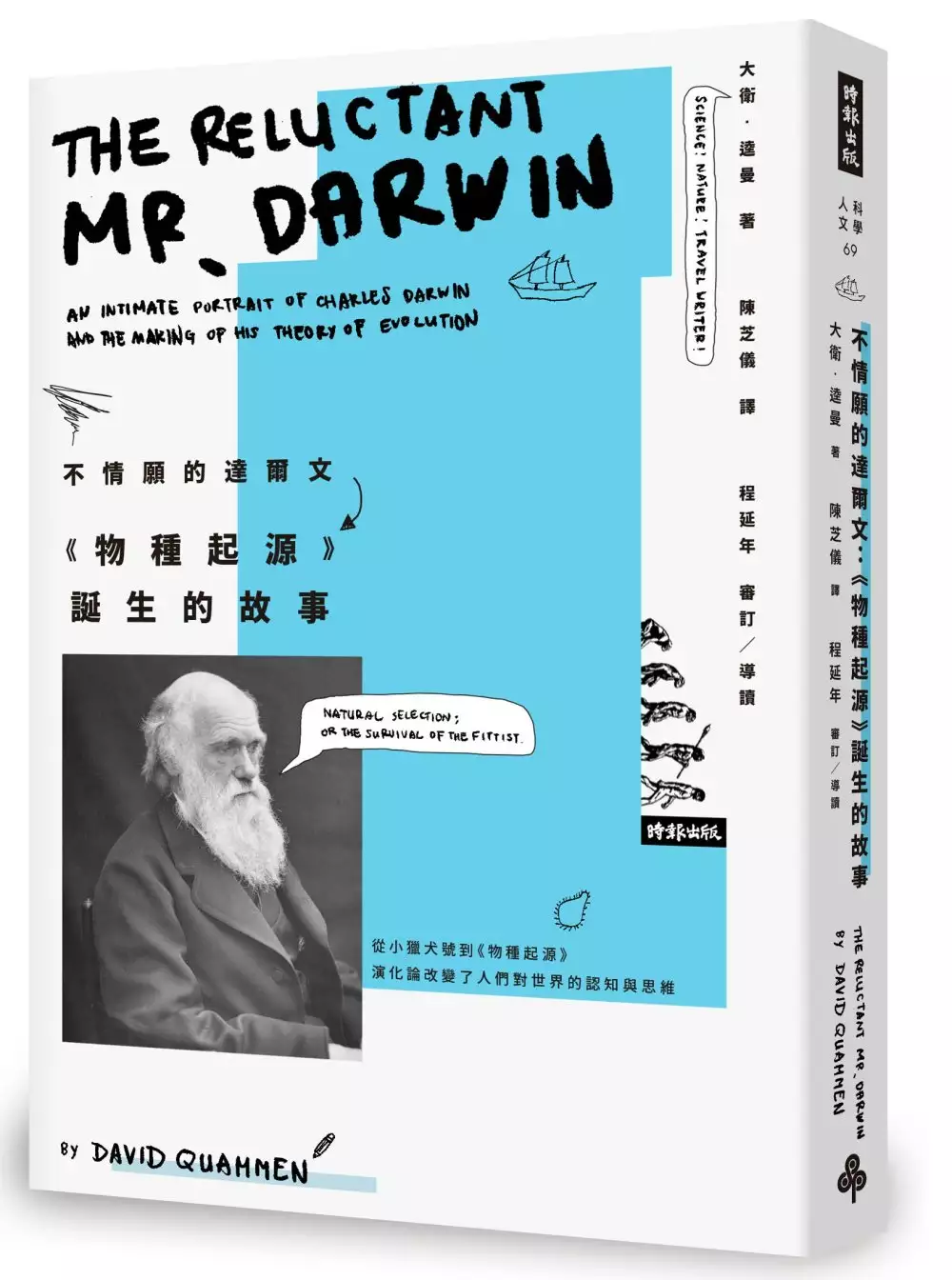

不情願的達爾文:《物種起源》誕生的故事

為了解決EVO 怎麼 分 的問題,作者DavidQuammen 這樣論述:

美國社科重量出版社W. W. Norton「偉大發現」(Great Discoveries)書系 紀念達爾文誕生 200周年、《物種起源》問世 150 周年 年輕的生物學家達爾文, 如今變成不輕易出手的完美主義者, 豈料一封突如其來的信, 讓一本曠世鉅著提早誕生⋯⋯ ★ 150年前,他的對手是上帝 「我有一個大膽的理論,」達爾文在筆記本裡寫道。但這個震驚世人的理論,為何在二十年後才被迫公開發表……? ★ 留名青史的,差點就換成別人 雖然達爾文很早便對物種的起源有一套想法,但他卻遲遲未發表這個長期在心中醞釀的理論,一心只想著不斷蒐集證據、提出更具說服力的

論證。往後的二十年,達爾文如同藏身科學界的間諜,蒐集來自四面八方的研究成果,並把真正答案藏在筆記本裡。在大家眼中,他不過是個退休的冒險家,躲在英國鄉間,閒著沒事就養蘭花、鴿子還有藤壺。他不但離群索居,還盡可能避不出門。 然而就在他慢工磨了二十年還不滿意的時候,一個名叫華萊士的年輕人卻從馬來群島寄了一份論文手稿給他,所闡述的想法與他極為接近!他被嚇得近乎絕望,最後迫於無奈,只好趕著寫出一份厚達五百頁的「摘要」出版,這份「摘要」就是史上最具爭議性的科學著作《物種起源》。 ★ 一本最貼近達爾文內心衝突的傳記 本書用簡短的篇幅,勾勒出達爾文思想的形成與發展,以及《物種起源》被迫誕生的精采

過程。作者從達爾文秘密進行的筆記與私人信函當中,側寫出這個英國紳士一絲不苟而且充滿人性的一面;不但清楚闡述了達爾文的研究工作,更讓我們重回150年前《物種起源》的誕生現場。 名人推薦 胡哲明/臺灣大學生態學與演化生物學研究所所長 張天傑/前自然科學博物館館長、中興大學獸醫學系教授 程延年/自然科學博物館資深研究員 _____________專業推薦