17歲青春遁走的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦若驩寫的 可口樂園 和安德烈.莫洛亞的 人生五大問題:法國傳紀文學大師剖析愛情、教養、友情、社會與幸福的奧祕都 可以從中找到所需的評價。

另外網站時裝是時代的印記,音樂也是——香奈兒在非洲達卡找到自己也說明:維婭(Virginie Viard)與青春遁走的年少時光。 去(2022)年12月,品牌 ... 歲的香奈兒女士也多次表達自己對於這波新興熱門音樂的崇拜,亦特別搭機遠 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和時報所出版 。

世新大學 中國文學研究所 黃啟方所指導 朱澐的 鄭孝胥詩與近代閩派詩學考論 (2020),提出17歲青春遁走關鍵因素是什麼,來自於鄭孝胥、同光體、閩派、海藏詩學、近代詩。

而第二篇論文淡江大學 中國文學學系博士班 呂正惠所指導 林淑瑩的 中國大陸1990年代詩歌實驗寫作──以于堅、西川為例 (2017),提出因為有 于堅、西川、90年代詩歌、詩歌實驗、跨文體寫作的重點而找出了 17歲青春遁走的解答。

最後網站17青春遁走1 - 6 完- 免費線上漫畫則補充:17青春遁走,最新熱門連載漫畫,這裡擁有最新最熱門的無限動漫,一起分享下載,免費觀看,任意討論,感受動漫狂熱!

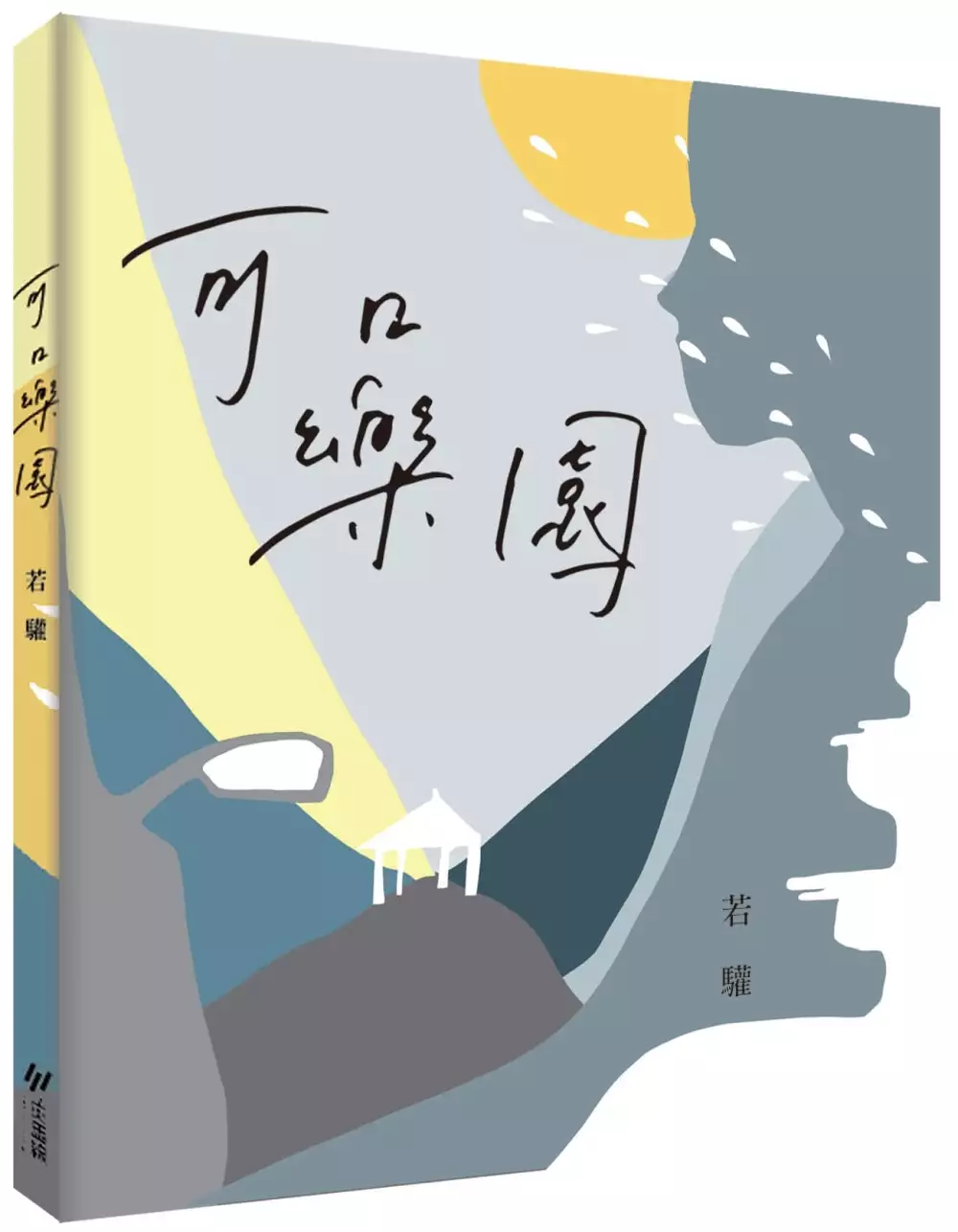

可口樂園

為了解決17歲青春遁走 的問題,作者若驩 這樣論述:

兩度榮獲林榮三文學獎得主,六年級詩人若驩歷來的詩作精選結集,從地誌書寫到肉體情慾、都會情境、軍旅生活,但心目中仍然心懷著一個永恆不變的樂園,若驩用詩描繪心中的純真心境試圖對抗長大,本詩集另收錄代表作〈甜蜜並且層層逼近〉日譯版,多首詩作入選年度詩選、同志詩選、青少年讀本等等。 本詩集共68首詩,收錄第一本自費出版詩集《甜蜜並且層層逼近》裡面16首舊作,涵蓋寫詩以來所有階段,及2002年至今所有發表、得獎作品。 全部共分七輯,練習、可口樂園、漂浮的人、與你說榮格、旅途上、戰地春懷、歐洲組曲。全書以關注社會的觀察出發,「練習」的內容與新冠肺炎、文林苑都更事

件、上班族的生活、風靡的寶可夢、夾娃娃機等等有關,「可口樂園」集結多首獲獎作品,描繪成長與孕育自身的的「鄉土」,帶有社會變遷的微感傷,「漂浮的人」是較抒情的作品,任想像力奔馳,或有對象,或是喃喃自語,「與你說榮格」是與經典作品、知識分子交會重逢之作,也是向大師致敬的作品。「旅途上」可視為多首地誌詩,是呈現旅遊觀察與地理空間賦予情感的系列作品,「戰地春懷」,是在金門服役期間所寫,留下了當時的軍旅生活狀態,及當時受到壓抑的情慾,這些作品也曾經以組詩獲得南瀛文學獎新詩佳作,「歐洲組曲」是剛開始寫詩不久的作品,放在詩輯最末,留下對詩語言摸索的文字。 若驩的詩作產出雖然不多,但擅長以輕寫

重,留下想像空間,除此之外,詩人也善於打造空間,重塑空間,用詩搭起一座樂園,一座城市、一個小鎮,一個旅途中的短暫落腳地點。而同名詩作〈可口樂園〉更是詩人童年長大玩耍過的地方,用樂園意象,用來象徵那些永不回來的純真和青春記憶。

17歲青春遁走進入發燒排行的影片

本集主題:「刺蝟登門拜訪」介紹

訪問作者:許瞳

內容簡介:

當代「進行式」青春文學代表

成人式之前,自我與人間的叩問

「我們將要走入盛年,如今正預支普通的未來。想要不平凡的妳跨上機車後座,在終有盡頭的狹窄巷弄裡蜿蜒前行著。」──許瞳

繼《裙長未及膝》,許瞳最新散文創作,以青春的人稱來闡述人與城市的遷徙變化。

書衣以「毛刺」為題製作,凹凸的刺點成了在紙上的手感,生動呈現柔軟皮囊之外,面對生活的偽裝。

是時空轉換的心傷與創痛,

使我們日漸將軀體包裹在扎人的毛刺之下。

生活中的刺無所遁逃、也無須遮掩,

刺蝟必然登門拜訪,使自己或他人流淌血與淚。

毛刺

那時的我們在搖晃的公車上,左耳右耳共聽著歌,想起海風、可樂果,看著閃爍的火光,只是一切並沒能爆炸。

書寫關於大學、戀愛、遷徙間的日常。所承載的青春如時間遺留的荊棘,於默然前行時附著於背脊。

消失點

厭倦於熟門熟路、一切行動都得為生活負責的人生,所以找個全然陌生的角落揮霍金錢、傷透人心。

透過在不同城市,安置「無法真正抵達」的自己,進而「想像另一個人」以揣度個體與集體間的距離。

刺點

最美好的不全然會是最幸福的,美好與幸福的差距之間,得要花費漫長的人生跋涉揣摩,並且遺忘許多執念、使許多花凋謝、毀壞多座城池。

收錄風平浪靜之中,任誰都可能觸發的憂鬱。那些戳破我們的刺點或許帶來輕傷,卻也揭示了生命的隱喻。

裸眼散步

原諒我在這樣下雨的天裡,試圖擁抱誰的時候,總是相互刺傷。

以散文詩描述那些關於隱晦的生活記憶,以及日常所思。

書中三輯由弱漸強,由日常側記開始,進而內化、向生命與社會探索。作者書寫個人生命經驗,卻試圖使記憶形成一只「能夠置換」的容器,在閱讀「個人的故事」時,轉而想像「共同體的日常」。

作者介紹:許瞳 Hitomi Xu

1999年仲夏夜出生。

北一女中畢業,目前就讀國立臺灣大學外國語文學系。

17歲,出版散文集《裙長未及膝》(聯合文學);因關注年輕世代的青春書寫,18歲時共同創辦《不然呢!Brand New》青年文集。除了中文書寫,偶時透過翻譯練習,為故事轉印不同語言。

如果生命是場接力賽,而筆是手中的棒,那麼,奔跑的人將不斷輪替,故事也將永遠持續。《裙長未及膝》裡絢爛的青春想像,在等待「進行式」變為「完成式」的時間中,《刺蝟登門拜訪》則企圖記錄少年成長過渡期的困惑與領悟,以及在新陳代謝快速的城市裡不同個體、風景的遷徙變化。

鄭孝胥詩與近代閩派詩學考論

為了解決17歲青春遁走 的問題,作者朱澐 這樣論述:

晚清詩派林立,自閩人陳衍(1856─1937)、鄭孝胥(1860─1938)於清末光緒年間標榜聲氣,同光體逐漸成為晚清以降宋詩運動之代稱。鄭孝胥,字蘇戡,別署太夷,光緒末於上海築「海藏樓」,世稱「鄭海藏」。他既是同光體閩派的主要領導者,亦是清末改革派的政治人物,民國後以遺老自命。1923年開始,他為清廷復辟奔走謀劃,1932年與日本簽署《日滿議定書》,並協助建立滿洲國,隳節敗名,漢奸之名遽成定評。至今,鄭孝胥的相關研究多不能免除道德批判,其文藝成就及在近代詩壇上的客觀地位,亦長期受到嚴重的貶抑與否定。 同光體向分閩、贛、浙三派,其中閩派之於同光體,無論是詩學理論或創作實踐,均有

較為顯著的規模,其詩人群體之身份、際遇乃至政治傾向,相較其他兩派更具多面與複雜性,故素乏整體研究。本論文以鄭孝胥詩學探究為主軸,並透過閩派流變史的整理,銜接近代同光體閩派,嘗試以地域文學角度呈現閩詩發展,將海藏詩學置入閩派地域文學傳統下進行討論,詳細剖析其詩學淵源及風格之遞嬗,闡述其詩學的主要觀點,進一步凸顯他在近代詩歌史上應有之地位及重要性。 自鴉片戰爭以來,清朝國勢日衰,傳統知識份子在劇烈社會震盪及價值體系崩解下,或肩負文化傳承使命,或擔當政治改革責任。詩歌本為傳統文士情志之載體,於清室覆亡,山河盡改後,成為時代變動的迴響。基於新文學運動對傳統文學造成的鄙薄與誤解,作為遜清遺老與舊體

文學代表的同光體,向被視為腐敗且時代氣息淡薄。本論文亦駁正舊說,指出以鄭孝胥為主的同光詩人,其詩歌實具濃厚之時代性,有大量關心時事、反映現實之作,並由「政治與諷諭」、「詩史與遺民」、「閒適與交游」等三個層面,概述海藏詩中涉及的重要主題,藉由作品的列舉、剖析,呈現出詩人的人格特質與思想,在知人論世的解釋傳統下展示其精神內蘊,闡發鄭孝胥詩歌的文學價值。

人生五大問題:法國傳紀文學大師剖析愛情、教養、友情、社會與幸福的奧祕

為了解決17歲青春遁走 的問題,作者安德烈.莫洛亞 這樣論述:

★ 與茨威格、特羅亞(Henri Troyat)齊名,並列法國三大傳記作家。 ★ 師事於法國哲學大師阿蘭,一字一句都充滿透澈的人生智慧。 「幸福從不放棄創造幸福的人。」--安德烈.莫洛亞 安德烈.莫洛亞是二十世紀法國最知名的國民作家。他著作等身,除了文學創作外,他最重要的貢獻是為英法許多文學大師立傳,包括雪萊、拜倫、狄更斯、伏爾泰、吉卜林、巴爾札克、雨果等。憑他一人之手就整理出兩百年來的歐洲文學史,戴高樂總統也親自頒授國家獎章給他,可見他地位之崇高。 本書取自莫洛亞的五篇演講稿,主題牽涉到與生活相關的五大領域。除了尖銳的提問以及透澈的洞見,更少不了文學大師的絕妙好詞。

舉例來說: 【論愛情】愛情真正的元素唯有自由;服從、嫉妒和恐懼都與之對立。 【論婚姻】找對象不是買彩券,別以為自己會幸運獨得大獎……婚姻是夫妻共同創作的藝術品。 【論家庭】只有在感情密切的家庭中,你才能放下自己的社會角色,恢復自己的本來面目,不怕外人的責怪。 【論友情】說不出來的事情,都會深深毒害你的心靈。我們需要找人談話、傾訴。 【論政治】黨派之分野,多半是為了意識形態,很少想到大眾的利益。所以經濟生活都靠人民的反應在支撐。 經歷過兩次大戰的莫洛亞,雖然沒有顯赫的家世與菁英般的學歷,但他從人生歷練與文學大師中萃取的智慧,卻不斷地啟發著大眾。他最後提出五個幸福的要訣

,這是希臘哲學家以降,代代相傳的人生智慧: 第一:適時遺忘,不要對於過去發生的事情歷歷回想。 第二:行動;思而不行的人會生病。 第三:找到支持你努力的環境。 第四:不要想像遙不可及的災難。 第五:保有令你現在幸福的美德。 經典推薦 瓦基 閱讀前哨站站長 李明璁 社會學家、作家 許皓宜 諮商心理師 鄭凱元 陽明交通大學心智哲學所教授 作者簡介 安德烈.莫洛亞(André Maurois,1885-1967) 出生於法國小城埃爾伯夫,家中經營紡織廠。 17歲時畢業於皮埃爾─科內耶公立高中。 29歲,莫洛亞從軍參與第一次世界大戰,

並將其所見所聞寫成《布朗勃爾上校的沉默》,一舉成名。 38歲出版傳記作品《雪萊傳》 43歲出版《傳記面面觀》,成為西方傳記文學大師。 49歲,出版《人生五大問題》,傅雷於次年翻譯成中文,影響無數讀者。 53歲,當選為法蘭西學院終身院士。 54歲,二戰戰火燒向法國,莫洛亞投筆從戎為國奔走,直到61歲才回到祖國。 80歲,戴高樂總統授予莫洛亞榮譽團一等勳章,表彰其一生在文化藝術方面的貢獻。 82歲,莫洛亞逝於塞納河畔納伊。 譯者簡介 傅雷(1908-1966) 中國知名翻譯家、作家與美術評論家。他早年留學法國巴黎大學,並翻譯了大量的法文作品,包括巴爾札克、羅曼

.羅蘭、伏爾泰等名家著作。譯文「信達雅」三美兼具,在音樂、美術與文學領域也有極高的鑑賞力。 作者序 第一章 愛情與婚姻 婚姻是建立在人性上的制度 沒有完美的婚姻,而關鍵在於承諾與堅持 夫妻扮演好各自的角色,從家庭到社會都會更祥和 沒有完美的伴侶,唯有時時交流,才能成就美滿的婚姻 第二章 如何讓孩子平順地成長,享有幸福的人生 在感情親密的家中,才有做自己的自由 無論你有多大成就,家人的愛都是最單純的 從小培養孩子的紀律,成長過程會比較平穩 父母的勸告只是隔靴搔癢,最好放手讓孩子去體驗人生 第三章 友情比天高 友情是偶然出現,需要經營才能長久 真正的朋友間毫無利害算

計 男女之間是否有純友誼? 每個人都需要精神導師,在思想與行動上有所依歸 第四章 政治如何影響經濟與人民生活? 商業活動便成數字遊戲 自由與集權政體的交替 歷史在輪迴中不斷前進 第五章 幸福之道 幸福是一種精神狀態,把心中的美感傳給外界 快樂是可以練習的 幸福從不放棄創造幸福的人 莫洛亞大事年表 第三章 友情比天高 友情是偶然出現,需要經營才能長久 隨著歷史演進,夫妻與家庭已成為所有文明社會的基本元素,我們前面已經解釋原因為何。那些情感是如此重要,它們基於人根深蒂固的天性,但能帶我們超越自私,進而學習愛。 現在我們要研究一種全然不同的關係,其中智慧與情感超越本性,甚至改變了

本性。這就是友誼的影響力。 為何這種關係是社會生活少不了的呢?難道出於本能自然產生的關係還不夠嗎?夫妻與家人為何不能盡量減少衝突,讓彼此成為人生中必不可少的伴侶。對於這一點,我們首先應該解答的是:為何有許多人終生都不知道,婚姻生活如何能長久? 為何他們逃避婚姻呢?其實只沒有遇到理想的對象而已。我想這是因為,女性的人數比男性多,而在一夫一妻的制度下,不能選中好丈夫。 而且,不論男女,只要你心靈和感覺稍稍細膩一些,便不能接受任何一種婚姻。你對於伴侶的選擇,會有堅決的主見和偏好。有人懷疑說:「在人生無數次的相遇中,竟然物色不到一個使自己幸福的伴侶。這絕對是不可能的!」當然可能。有些人過著幽密的隱遁生

活,什麼人都闖不進他們的生活圈。還有一些人出於偶然的人生經歷,生活在觀念與做法全然不同的環境中,所以會覺得婚姻既麻煩又討人厭。 也有人不積極尋找伴侶。他們童年時受到欺負,對於肢體接觸非常恐懼,認為愛情太過神祕,所以放棄走入婚姻。要有勇氣才能發下這終生的盟誓;進入婚姻時,得如跳水選手那樣快速果斷。這勇氣並非人人都有。 有些人太想走入婚姻,但他們所選擇的伴侶其生活方式與自己的期待不同。或許出於驕傲,或因為後悔或怨念,他們終生死守著這段婚姻,過著某種孤獨的生活。他們也許會後悔。他們以為自己很有想法,所以多年來不願放下自己的堅持,但那其實只是單純的執拗而已。 也些人到晚年才感慨:「昔日的情懷早已消逝。

」青春已逝,情場角逐的機會已經消失,你也無法再適應另一個人。接下來我們會談到,夫妻生活要協調,有賴於彼此用婉轉的方式溝通,溫柔地順應彼此的意願。自然而然地,獨身者會變得更加封閉,只能獨自居住,不能和他人共同生活。他即使有意願,也沒辦法好好地扮演丈夫或妻子的角色。

中國大陸1990年代詩歌實驗寫作──以于堅、西川為例

為了解決17歲青春遁走 的問題,作者林淑瑩 這樣論述:

本論文主要以中國大陸兩位當代詩人于堅和西川,在1990年代具有文體實驗性質的長篇詩歌作品為研究對象。序論的研究動機與目的,說明兩位詩人在中國大陸20世紀90年初中期,具有鮮明文體實驗特質的寫作,於詩壇具有標誌性的意義和地位。此外,詩人不約而同在90年代的寫作發生「轉型」,除了與個人文學理念的轉變有關,同時也與社會、文化與文學環境的整體變化相關,將兩位詩人在此階段的實驗詩歌文本做一具體而完整的掌握,不僅是對其詩歌價值的確立,同時也是對中國大陸當代詩壇發展概況的理解。在研究方法上採詩歌語言結構的共時性與歷時性發展脈絡,探討于堅、西川在1985-1995年間,詩歌實驗寫作的進程。文獻回顧首先梳理近

五年兩岸相關的學位論文研究成果;其次整理重要的參考專書和期刊論文,以建構完善的書目資料。 論文研究架構部分,第一章「自主精神的張揚:1990年代『異質』的詩歌寫作特徵」:第一節連結「朦朧詩群」與「第三代詩群」的詩歌史關係。第二節探討「第三代詩歌」的定義,從詩刊和詩群突出「第三代詩歌」的語言特質。 第二章「實驗的傾向與超越:1990年代詩人的自覺『轉型』與『非詩』的開展」:從最具「第三代詩歌」審美特徵和創作成果的「敘事性」詩藝路徑入手,分析詩歌文本的文體實驗寫作技藝及詩學價值,以做為後續對兩位詩人的前行研究。 第三章「于堅:散文化與『詩劇』的詩歌」:第一節從于堅的實驗詩歌潛流與詩歌理

論談起,包括成長經歷,80年代至90年代短篇「口語詩」的創作,「拒絕隱喻」詩歌理論的提出。第二節探討「非詩」形式的〈0檔案〉和採取「片段」、「細節」書寫策略的〈事件〉系列,兩首長篇詩歌都以文體實驗打破詩歌界限,為中國大陸詩壇帶來豐碩的「非詩」寫作成果。 第四章「西川:『不潔』的和『容留』的詩歌」:第一節首先梳理西川80年代早期的重要詩作,其次分析80年代末期到90年代初期帶有實驗傾向的短篇詩歌,及長篇組詩〈匯合〉的討論,第三掌握1989年「詩人之死」對西川詩學「轉向」的影響。第二節以西川在1990年代「綜合創造」的組詩:〈致敬〉〈近景與遠景〉、〈芳名〉和〈厄運〉進行析論,統整其在90年代詩歌

實驗創作的主體風格與樣態。 結語:總結于堅、西川在1990年代中國大陸詩壇,以不同的寫作起點和道路帶來的實驗詩歌價值與意義。

想知道17歲青春遁走更多一定要看下面主題

17歲青春遁走的網路口碑排行榜

-

#1.【情報】 機車人生- minoru板- WEB批踢踢。今年6月底在日本

... 17歲的青春遁走" 讀者若是想把這部漫畫當成搞笑作品來看可能要失望了因為這漫畫是以愛情為主線結合對友情的不信任在17歲的青春徬徨不定寫實的描述南野 ... 於 webptt.com -

#2.去吧!稻中乒團/茂利飛車黨/庸才/17青春遁走/獨男/白晝之雨

繼後《17歲青春遁走》調子略為調整,故事推到了較為莊諧成熟的層次,儘管劇本未算完整。接著出版了四期完的《獨男》單行本,近作《白晝之雨》於2010年連載完結。 去吧 ... 於 www.yeeyi.com -

#3.時裝是時代的印記,音樂也是——香奈兒在非洲達卡找到自己

維婭(Virginie Viard)與青春遁走的年少時光。 去(2022)年12月,品牌 ... 歲的香奈兒女士也多次表達自己對於這波新興熱門音樂的崇拜,亦特別搭機遠 ... 於 www.verse.com.tw -

#4.17青春遁走1 - 6 完- 免費線上漫畫

17青春遁走,最新熱門連載漫畫,這裡擁有最新最熱門的無限動漫,一起分享下載,免費觀看,任意討論,感受動漫狂熱! 於 comicbus.com -

#5.17歲青春遁走

書名: 17歲青春遁走集數: 1--6 完. 作者: 古谷實. 出版: 尖端售價: RM 78. ‹ › Home · View web version. Comic. My photo · 馬來西亞二手網絡漫畫店. 於 uchkch.blogspot.com -

#6.17歲青春遁走-卡司和幕後人員列表

17歲青春遁走. 媒體:, TV 電視/電視劇, 初公開:, 2023-04-07. 基本資料 卡司/幕後* 事件* 影音分享 · 圖片* 報導 留言. ○ 卡司CAST, 新增 群組. 1. 重要. 荻野優介. 於 dorama.info -

#7.《17青春遁走》在線漫畫

17青春遁走 漫畫,故事講述主角荻野的高中生涯,受人欺負、家境貧窮、自卑的心態令他難於認識女朋友,只好將精神寄於電單車之上。一次見到鍾情的少女,透過第三者向其表白, ... 於 comic.acgn.cc -

#8.古谷實<機車人生

故事描寫的是一群17歲左右躁動不安的少年男女們的故事這些事對他們來說很 ... 青春遁走)(單行本全6卷) • わにとかげぎす(台譯:深海魚男)(港譯 ... 於 stockton0089.pixnet.net -

#9.古谷实

为此古谷实将17歲青春遁走调子略为调整,把故事推到了较为庄谐成熟的层次,尽管剧本未算完整,整体却渐受读者推崇,有尊古谷实为漫画界的村上春树。接着出版了四期完的 ... 於 baike.sogou.com -

#10.ᴶᵁᴺ天看什麼📺🎬 |日劇|電影|戲劇| ...

... 《17歲青春遁走》TX @ciguatera_tx 《律師Sodom》TX @tx_dorama8 |土曜日Sat| 《#正義的天秤2 》NHK 職場 |日曜日Sun| 《FIXER S1》WOWOW |火曜日Tue ... 於 www.instagram.com -

#11.Not to be continued——談古谷實《17青春遁走》

《17青春遁走》(又譯作《機車人生》)可以說古谷實老師「轉型」的代表作之一,光名字就能唬住不少醉心於青春熱血的少男少女。然而事實是從《庸才》開始, ... 於 ppfocus.com -

#12.17青春遁走_百度百科

《17歲青春遁走》是古谷實的漫畫作品,是古谷實在商業漫畫雜誌上連載的第5套作品。本作品由2003年到2005年在週刊Young Magazine上連載。 於 baike.baidu.hk -

#13.文藝:《17青春遁走》,以後……還有……

故事主線以17歲的荻野的生活出發,記錄他在學校被欺負,學電單車,尋夢,遇上戀愛對象的成長過程中,思想的轉變與選擇的苦惱過程。荻野是一個愛思考的男孩,內向,不斷 ... 於 cusp.hk -

#14.17岁青春遁走4 - 留园网

卡通漫画首页 · 回复 · 繁體 · 管理. 17岁青春遁走4. 送交者:烟仔[人间凶器] 于2015-11-22 10:23 已读3528次2赞 大字阅读. 於 club.6parkbbs.com -

#15.[古谷實][17青春遁走][第01-06集](完)[KF/4F/SU/DA] - 論壇

痴迷電單車的荻野在苦惱於「開朗的男女交往」同時,亦要面對來自於生活瑣事的折磨…痴17青春遁走,異常細膩的描述了一個17歲自卑少年的心理軌跡。因為 ... 於 www.adj.idv.tw -

#16.17青春遁走荻野最新熱門連載漫畫

《17歲青春遁走》這套漫畫作品,是古谷實繼《去吧!稻中乒團》、《庸才》兩部作品之後的又一部長篇漫畫,全書共有六卷,由講談社 ... 於 info.todohealth.com -

#17.【日劇】17歲青春遁走-劇情與演員介紹,醍醐虎汰朗主演的 ...

日劇《17歲青春遁走》(シガテラ)為2023年由東京電視台推出的青春校園劇,改編自古谷實的同名漫畫,由林雅貴、伊野瀨優、高杉考宏、中村洋介共同執導 ... 於 japandiary.tw -

#18.(1 條消息)如何評價古谷實的漫畫?

... 《17青春遁走》。(以下簡稱17). 《17》說的是17 歲少年荻野優介一段有驚無險的青春時光:天性軟弱的荻野一直飽受校園暴力的困擾,和他一同受欺負的還有肥仔高井同學,這 ... 於 www.getit01.com -

#19.Monday, January 29, 2007

... [ 17青春遁走] (註: 台灣叫"機車人生") 藉著Loser [荻野] 遇到人生的太陽 ... 回想起我逝去的17歲, 苦悶, 理想, 愛情... "我想和你永遠在一起" 的念頭 ... 於 kaeinux.blogspot.com -

#20.《十七青春遁走》-青春、掙扎 - 喀報

《十七青春遁走》講的是一名十七歲少年青春期成長的點點滴滴。故事主角荻野優介是個平凡到不能再平凡的高中男生,長得既不出眾,個性也懦弱、自卑,和夥伴 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#21.古谷实

简介. 古谷实(古谷実;ふるやみのる,1972年3月28日—),日本著名漫画家,代表作有:《去吧!稻中乒乓团》、《庸才》、《17岁青春遁走》。 於 www.zhihu.com -

#22.古谷实合集庸才17青春遁走去吧!稻中乒團废柴同盟- 稻中兵團

稲中卓球部是漫畫家古谷實在21歲時於講談社週刊ヤングマガジンYoung Magazine 連載的漫畫故事,全集共有13冊共157話,故事講述稻豐市立稻豐中學男子桌球社所發生的事。 於 c4icu.oudgame.com -

#23.《17岁青春遁走》免费在线观看

久播影院提供高清韩剧,17岁青春遁走剧情介绍:17岁青春遁走是由林雅贵, 伊野瀬優, 高杉考宏, 中村洋介执导,醍醐虎汰朗, 关水渚, 长谷川慎, 吉原怜那, ... 於 www.cchsxk.com -

#24.古谷實與稻中桌球社:90 年代無厘頭漫畫先鋒、去死去死團起源

古谷实合集庸才17青春遁走去吧!稻中乒團废柴同盟; 新聞去吧!稻中桌球社 ... 古谷實處女作21歲構思爆笑經典先解構下,免未看過的朋友頭霧水。去吧!稻 ... 於 z22k2.didikseo.com -

#25.古谷实《17青春遁走》将改编为真人版日剧!

... ,4月7日开始播出。 《17青春遁走》 ... 南京放宽落户政策,35岁以下大专生缴社保即可落户 · 观察者网 · 昨天02:51 ... 於 www.sohu.com -

#26.17青春遁走第2卷(第100頁)劇情

17青春遁走 第2卷(第100頁/總107頁). 古谷實 2015-03-24 00:08:30. 快捷提示:點擊圖片下一頁. 加入書籤. 1...9899100101102103104 ... 於 www.2nunu.com -

#27.17青春遁走

痴迷機車的荻野在苦惱於“開朗的男女交往”同時,亦要面對來自於生活瑣事的折磨……17青春遁走,異常細膩的描述了一個17歲自卑少年的心理軌跡。因為作者是古谷實, ... 於 www.newton.com.tw -

#28.17青春遁走第4卷(第16頁)劇情

17青春遁走 第4卷(第16頁/總117頁). 古谷實 2015-03-24 00:09:52. 快捷提示:點擊圖片下一頁. 加入書籤. 1...13141516171819...114 ... 於 www.2nunu.com -

#29.17青春遁走古谷实01-06全集完结繁体中文版漫画网盘下载

17青春遁走 古谷实01-06全集完结繁体中文版漫画网盘下载- 这次的古谷实以一个相对他以往来说比较平淡的故事。漫画的故事主要讲述了主角荻野的谨小慎微 ... 於 www.cglao.com -

#30.17歲青春遁走

17歲青春遁走 ,不要以为你输了可以赢,但是没必要。17歲青春遁走的微博主页、个人资料、相册,逸仙中学,桂林人防装逼部。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#31.17青春遁走-哔哩哔哩

... 17青春遁走 3:14. 【长谷川慎】17青春遁走第2集cut生肉. 遲池OvO. 941 --. <em class="keyword">17</em>岁<em 1:39. 17岁青春遁走漫画电子书. 情怀卖书人. 162 --. 【日日 ... 於 m.bilibili.com -

#32.17青春遁走

... 《17青春遁走》,可說對他的作品有點著迷了,真想收藏他的所有作品。 《17青春遁走》共分6本,故事是說1名17歲中學生的普通生活,但當中也有一些不普通的事 ... 於 junkiewonderland.com -

#33.360影视-影视搜索

【转载】17岁青春遁走第1集(2023年4月7日首播漫改日剧)シガテラ{... 哔哩哔哩 上传时间:5月前 时长:25:45. 【长谷川慎】17青春遁走第2集cut生肉. 於 video.360kan.com -

#34.深海魚男的一些東西

前作「17青春遁走」裡的荻野是個不折不扣好欺負的人, 膽怯的他當拿到 ... 然後又會有一批小孩出生。 像李宗盛的「寂寞難耐」那樣, 一天又過一天, 三十歲 ... 於 bigjokejoe.blogspot.com -

#35.《17青春遁走》漫画全集- 在线漫画- 爆笑喜剧

17青春遁走漫画全集剧情介绍:两个17岁的少年……两段在梦想与颓废中飘扬的青春岁月……一旦中毒,谁能受得了?古谷实自《庸才》后,很久都没有推出新作品,现在《17青春 ... 於 www.gugu5.com -

#36.古谷実古谷实

继后《17歲青春遁走》调子略为调整,故事推到了较为庄谐成熟的层次,尽管剧本未算完整。接着出版了四期完的《獨男》单行本,近作《白晝之雨》于2010年连载完结。 最近 ... 於 bgm.tv -

#37.古谷實《17青春遁走》:平凡人怎樣得到幸福?

《17青春遁走》大概是古谷實風格轉向的初次嘗試,主角與前作一樣是高中生,比《獨男》等描寫成年人境況的作品更配合年青讀者的心態。 · 荻野是個內向的人,常常不自覺地埋首 ... 於 medium.com -

#38.『漫談』《17青春遁走》——小孩子們不要看的漫畫

從高三時候開始看的,一直到大三下半學期考試前那段時間,總算把6本都看完了,這幾年青春也真是如漫畫般都遁走了~這是我看的第一本古谷實的作品, ... 於 ark0812.pixnet.net -

#39.17歲青春遁走=シガテラ

17歲青春遁走 -電視劇(日劇)- 描寫被欺負的高中生荻野優介([pfk=100,27432]醍醐虎汰朗[/pfk])所度過的“日常”和侵略和平的“非日常”的青春懸疑劇。 於 dorama.info -

#40.[問題] 有沒有有關重型機車的漫畫? - 看板C_Chat - PTT網頁版

小弟不才,只知道古谷實的機車人生(17歲青春遁走) 他還有另一本也是有關重機,但劇情是無厘頭搞笑,隨便想到啥就畫不喜歡請問還有有關重機的漫畫嗎? -- ※ 發信站: 批踢 ... 於 www.pttweb.cc -

#41.17青春遁走- 古谷实

痴迷电单车的荻野在苦恼于“开朗的男女交往”同时,亦要面对来自于生活琐事的折磨…痴17青春遁走,异常细腻的描述了一个17岁自卑少年的心理轨迹。 於 www.manhuagui.com -

#42.稻作詞語解釋

並以此作於1996年度獲得第20回講談社漫畫賞。從庸才開始,題材轉向嚴肅,17歲青春遁走更是將寫實的風格達到了新的高度。最新長篇漫畫わにとかげ ... 於 www.zdic.net -

#43.17青春遁走

兩個17歲的少年……兩段在夢想與頹廢中飄揚的青春歲月……一旦中毒,誰能受得了?古谷 ... 17青春遁走(Vol. 4). 古谷實/ 玉皇朝出版集團/ 2005/4 / HK$33.0. 9.0 (579人评价). 於 book.douban.com -

#44.好記得以前睇過一套漫畫叫17青春遁走久久不能釋懷

後來再睇唔到一套漫畫可以帶俾我咁震撼嘅感覺唔知大家有無邊一套動漫覺得好深刻你俾名我追. 於 lihkg.com -

#45.17岁青春遁走 - 维基百科

17岁青春遁走 此條目之中立性有争议其內容語調可能帶有明顯的個人觀點或地方色彩2006年10月23日加上此模板的編輯者需在討論頁說明此文中立性有爭議的 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#46.SOLANIN_樂與路_淺野一二O - 言不及意的外部記憶裝置- 痞客邦

當然某種程度來說是迷幻般的不現實,但看solanin之類的多了,下一步會看的書大概就跑去看像人間失格或古谷實的系列【白書之雨、17歲青春遁走】等作品, ... 於 ddtclon.pixnet.net -

#47.醍醐虎汰朗日剧17岁青春遁走高清在线观看 - 瓜子西瓜

17岁青春遁走 原名:シガテラ,. 发布于2023年。由林雅贵、伊野瀬優执导,并且由编剧政池洋佑携幕后团队创作 ... 於 www.guazixigua.com -

#48.17歲青春遁走

一個弱小平凡的高中男生,作品以荻野為線索,細緻的描寫了高中校園暴力,年輕的偏執狂,援交,強姦,黑社會等現實社會的陰暗面,尤其是性與暴力,對17歲懵懂少年的衝擊, ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.漫畫書櫃-古谷實《稻作》 - 日日新聞

稻中乒乓團》、《庸才》、《17歲青春遁走》。 1972年3月28日,古谷實出生於埼玉縣浦和市(現埼玉市),私立埼玉第一高校畢業。 古谷實出道前曾做美容師。1992年12月在 ... 於 inewsdb.com -

#50.2023年日剧《17岁青春遁走》高清在线观看

17岁青春遁走. シガテラ. 主演:醍醐虎汰朗,关水渚,长谷川慎; 其他:2023年/ 未知分/ 日本/. 点播; 简介; 评论. 新电影集合暂时没有为您收集到播放资源! 於 www.dyjhba.com -

#51.一般人都不敢看的5部漫畫,太現實

1.《17青春遁走》 ... 表面是講一個關於青春的故事,但內核卻是在描述loser的誕生。 男主角荻野是個17歲的高中生,受人欺負、家境貧窮,是自卑到極點 ... 於 kknews.cc -

#52.17青春遁走- 漫畫狗

17青春遁走- 癡迷電單車的荻野在苦惱于"開朗的男女交往"同時,亦要面對來自于生活瑣事的折磨……17青春遁走,異常細膩的描述了一個17歲自卑少年的心理軌跡. 於 dogemanga.com -

#53.17青春遁走- 古谷實熱門免費漫畫

漫畫屋提供17青春遁走線上免費看!故事講述主角荻野的高中生涯,受人欺負、家境貧窮、自卑的心態令他難於認識女朋友,只好將精神寄於電單車之上。 於 mh5.tw -

#54.17青春遁走- 〔日本〕古谷實

兩個17歲的少年……兩段在夢想與頹廢中飄揚的青春歲月……一旦中毒,誰能受得了?古谷實自《庸才》後,很久都沒有推出新作品,現在《17青春遁走》推出第一期,各位FANS必要第 ... 於 www.mobi.moe -

#55.古谷實-17青春遁走(機車人生)等四部漫畫-BT下載

BT檔內含青春遁走、稻中、當我們同在一起、庸才等四部漫畫(頁尾種子檔) 我是看過青春遁走之後才喜歡上古谷實的漫畫 古谷實-17青春遁走(機車人生)等四部漫畫-BT下載 於 forum.jorsindo.com -

#56.17岁青春遁走-电视剧-在线观看-全集下载

17岁青春遁走 原名:シガテラ,. 发布于2023年。由林雅贵、伊野瀬優执导,并且由编剧政池洋佑携幕后团队创作 ... 於 www.xbfenxiang.com -

#57.一个猫二次元[MagicStar]17岁青春遁走/シガテラEP01[WEBDL ...

[MagicStar] 17岁青春遁走/ シガテラEP01 [WEBDL] [1080p]【生】 · 介绍:. 魔星字幕团@ 发表于2023-04-11 00:13:07,种子:282,下载:1141,完成:15516,文件列表:[ ... 於 www.yigemao.com -

#58.17歲青春遁走的日文日語翻譯

17歲青春遁走 的日文シガテラ(漫畫)...,點擊查閱查查在線詞典提供的詳細日語解釋和翻譯. 於 tw.ichacha.net -

#59.17岁青春遁走

《17岁青春遁走》是古谷實的漫画作品,是古谷實在商業漫画雜誌上連載的第5套作品。本作品由2003年到2005年在週刊Young Magazine上連載。. 5 关系。 於 zh.unionpedia.org -

#60.[青年] 看完古谷實的17青春遁走(機車人生)感想- 看板Suckcomic

標題[青年] 看完古谷實的17青春遁走(機車人生)感想. 時間Fri Nov 19 14:13:36 2010. 這兩天看完了這部漫畫在我心中留下了許多OS 一開始是真的有被故事的劇情吸引住可是 ... 於 www.ptt.cc -

#61.17 - 伊卡魯斯的夜間飛行

... 17青春遁走。風格和走向看起來較為上一部討喜,搞笑的部份也較多了些 ... 17是個跟誰都不肯妥協的質數,而17歲是法定成人18歲之前的最後一道關卡,在 ... 於 icarus0304.pixnet.net -

#62.17青春遁走,第06卷- 古谷实

痴迷电单车的荻野在苦恼于“开朗的男女交往”同时,亦要面对来自于生活琐事的折磨…痴17青春遁走,异常细腻的描述了一个17岁自卑少年的心理轨迹。因为作者是古谷实, ... 於 www.kanbook.net -

#63.17歲青春遁走

《17歲青春遁走》是古谷實的漫畫作品,是古谷實在商業漫畫雜誌上連載的第5套作品。本作品由2003年到2005年在週刊Young Magazine上連載。 於 www.wikiwand.com -

#64.古谷實漫畫線上看

兩個17歲的少年……兩段在夢想與頹廢中飄揚的青春歲月……一旦中毒,誰能受得了?古谷實自《庸才》後,很久都沒有推出新作品,現在《17青春遁走》推出第一期,各位FANS必要第 ... 於 www.comicun.com -

#65.【17青春遁走】,最新章节,實時更新,免費在線閱讀

【17青春遁走】,最新章节,免費閱讀- 事講述主角荻野的高中生涯,受人欺負、家境貧窮、自卑的心態令他難于認識女朋友,只好將精神寄于電單車之上。一次見到鍾情的少女, ... 於 18p.fun -

#66.機車人生漫畫的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

古文物古谷實罕見《機車人生》 1到6冊共六本書完結日文原版32開漫畫書講談社17青春遁走露天17504 · $1,482. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#67.[古谷実] 17歲青春遁走 - 審漫黨- いぬ電台

荻野優介和高井貴男是兩名十七歲的慘綠少年,過著與一般高中生相同的生活。被不良少年谷脇長期欺負的他們,心裡一直期待著有一天能夠脫離被欺負的生活。 於 comic.cyesuta.org -

#68.搜索第588頁

17青春遁走 完結 · 17青春遁走. 更新與:2006-11-17. 狀態:完結. 類別:搞笑. 簡介: 古谷實2004年最新巨著!兩個17歲的少年……兩段在夢想與頹廢中飄揚的青春歲月……一旦 ... 於 www.comicun.com -

#69.17青春遁走古谷实HK - 随缘推书

痴迷电单车的荻野在苦恼于“开朗的男女交往”同时,亦要面对来自于生活琐事的折磨……17青春遁走,异常细腻的描述了一个17岁自卑少年的心理轨迹。因为作者 ... 於 www.books51.com -

#70.[MagicStar] 17岁青春遁走/ シガテラEP06 [WEBDL] [1080p ...

[MagicStar] 17岁青春遁走/ シガテラEP06 [WEBDL] [1080p]【生】. 所屬分類: 日劇; 發佈時間: 2023/05/13 20:20; 種子下載: 下載種子/磁力鏈接; 在线播放: ... 於 dmhy.anoneko.com -

#71.查詢關聯標籤: 17歲青春遁走 - 歌曲歌詞歡唱分享站

哪個年代的哪首歌最打動你的心弦? 歌曲歌詞歡唱分享站 17歲青春遁走. Search. 17歲青春遁走的相關標籤. 相關貼文 相關照片 相關影片. 查無相關文章. 17歲青春遁走. 關於 ... 於 karaoke.mediatagtw.com -

#72.17岁青春遁走漫画电子书

17岁青春遁走 漫画电子书. 发布人. -. 打开bilibili观看视频 打开封面 获取视频 ... 哥与弟治愈漫画电子书 ... 圣子到漫画电子书 ... 军鸡漫画电子书 ... 灌篮高手漫画电子 ... 於 xbeibeix.com -

#73.17岁青春遁走シガテラ - 日语帮

基本信息:导演: 林雅贵/ 伊野瀬優/ 高杉考宏/ 中村洋介编剧: 政池洋佑主演: 醍醐虎汰朗/ 关水渚/ 长谷川慎/ 吉原怜那/ 丈太郎/ 三浦理奈官方网站: ... 於 riyubang.com -

#74.2023春季追劇指南︱赤楚衛二搭上異世界列車上演全員生存 ...

2023春季追劇指南︱25. 17歲青春遁走︱シガテラ. 期待指數︱. 卡司陣容︱醍醐虎汰朗/關水渚. 開播日期︱4/7. 劇情簡介︱優介是名平凡的高中生 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#75.古谷実

继后《17歲青春遁走》调子略为调整,故事推到了较为庄谐成熟的层次,尽管剧本未算完整。接着出版了四期完的《獨男》单行本,近作《白晝之雨》于2010年连载完结。 最近 ... 於 bangumi.tv -

#76.云霖漫画推荐:《睡觉的笨蛋》 - AcFun弹幕视频网

同類漫畫推薦個古谷實的《 17歲青春遁走 》. 2022-7-18. 1. 云霖Official: 可以有,但是以古谷实的风格真的会是同类型吗. UP 帅气的相阳. 你最后这个打码笑死我了哈哈哈哈. 於 m.acfun.cn -

#77.2023夏季日劇推薦資料大全不斷更新喜愛日本 - juhongli.com

我們之間沒有的夫妻破裂之際過激戀黏著獸隔壁的男人經常吃我們的餐桌全裸開動月讀君的禁忌宵夜婚活食堂喧囂飯墜落JK與廢人老師17歲青春遁走春日苦短,少年戀愛吧! 於 5eluho3p.juhongli.com -

#78.司徒夾帶- 因為一套永垂不朽嘅《稻中乒團》,之後古谷實所有 ...

17青春好野黎. 3 yrs. 1. Pat Chan. 17歲青春遁走好睇呀. 3 yrs. 3. Joey Kam. 超正. 3 yrs. Leo CHan. 早期古谷fans, 不過佢漫畫越來越怪. 3 yrs. Ming Hung MoMo. 大家 ... 於 www.facebook.com -

#79.17歲青春遁走》是古谷實的漫畫作品

《17歲青春遁走》是古谷實的漫畫作品,是古谷實在商業慢畫雜誌上連載的第5套作品。基本信息名稱:17歲青春遁走作者:古谷實類別:漫畫基本介紹《17歲青春遁走》《17歲 ... 於 www.jendow.com.tw -

#80.[恋爱漫画] 【mobi】17岁青春遁走第01-06卷完

《17岁青春遁走》是古谷实的漫画作品,是古谷实在商业漫画杂志上连载的第5套作品。本作品由2003年到2005年在周刊Young Magazine上连载。 痴迷电单车的荻野在苦恼... 於 www.smgzd.com -

#81.17岁青春遁走

《17岁青春遁走》是古谷实 的漫画作品,是古谷实在商业漫画杂志上连载的第5套作品。本作品由2003年到2005年在周刊Young Magazine上连载。 於 factpedia.org -

#82.17歲青春遁走|中文版|古谷實|1-6完- 漫畫 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買17歲青春遁走|中文版|古谷實|1-6完. 17歲青春遁走|中文版|古谷實|1-6完喺漫畫度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk