驚嘆號日文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦二宮敦人寫的 最後的秘境 東京藝大:天才們的渾沌日常【充滿謎團的「藝術界東大」,完全顛覆人生勝利組的定義!】(二版) 和unknow的 矢板明夫在台灣「說三道四」(博客來獨家簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自悅知文化 和八旗文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 劉晉立所指導 朱珊珊的 從《飛吧!臨流鳥,飛吧!》文本探討香港文化認同 (2019),提出驚嘆號日文關鍵因素是什麼,來自於香港文化認同、文化符號、香港戲劇《飛吧!臨流鳥,飛吧!》、九七劇。

而第二篇論文輔仁大學 跨文化研究所翻譯學碩士班 高照明所指導 詹蕎語的 語料庫為本的譯者風格研究— 以村上春樹『風の歌を聴け』為例 (2019),提出因為有 語料庫翻譯研究、語料庫工具、譯者風格研究的重點而找出了 驚嘆號日文的解答。

最後的秘境 東京藝大:天才們的渾沌日常【充滿謎團的「藝術界東大」,完全顛覆人生勝利組的定義!】(二版)

為了解決驚嘆號日文 的問題,作者二宮敦人 這樣論述:

Amazon.JP人文藝術類別TOP1之話題書! 誠品書店藝術設計年度暢銷書 日本全國書店「銷售第一」捷報頻傳! 好評不斷,緊急再刷,供不應求! 誰說藝術不能當飯吃? 畢業沒頭路才是贏家的東京藝大! 入學考試競爭率是東大的3倍! 畢業後,一堆天才下落不明? 日本最高藝術學府,完全顛覆了人生勝利組的傳統定義── 「一流大學畢業、一流公司上班、順利做到退休」? 潛入充滿謎團的「藝術界東大」, 鬼才們令人費解的每一天,前所未聞的探險。 這群人,可不是簡單的角色。 畢業後順利找到固定工作的人,被歸類為「敗組」, 真正的勝組,則是過半數「下

落不明」的人。 以才華定勝負的入學考,突破這道難關的天才們,可不是泛泛之輩! 潛入「藝術家之卵」們的樂園,前所未見, 一處不漏地,踏遍東京藝大所有學系的探訪記。 ►「為了入學考試而練壞肩膀……」媲美運動選手的激烈練習。 ►入學考試題目是「請畫人」,只是時間為二天。 ►傳說中釣了隔壁上野動物園企鵝的勇者,真的存在嗎? ►遇見把胸罩當面具,貼著愛心胸貼,追求極致之美的學生! ►藝大有靠吹口哨錄取的「世界冠軍」,真的假的? ►骨骼歪了才能獨當一面?練就配合樂器的身體很重要。 【書名的意義】 日本殘存的最後秘境,就隱藏在東京的正中央。走進

上野森林的深處,探入東京藝術大學的正門,會發現那是一座將生命奉獻於藝術的「藝術家之卵」們棲息的樂園。即使是天才,從藝大畢業能夠成為頂尖藝術家或音樂家,也僅是一小部分的人;另一方面,藝大也可以說是「廢才製造大學」。 而作者訪談了許多在校生與畢業生,大家喜歡藝大的理由,都是建立在「自由」這個基準點上──「自己可以感到很自由」、「周遭的人也可以很自由」。在這裡提供了一種不用在意所謂「正常」為何物的生存形態,而是讓人更接近生命的本質。因此,作者將藝大稱為「最後的秘境」。 【寫作契機】 深夜裡用宣紙幫自己取模的妻子;從筷子到烏龜,什麼都做的妻子;輕快地把重到腰快斷的木頭搬來搬去的

妻子;把從福利社買的防毒面具丟在廚房的妻子……這一切的源頭就是作者二宮的妻子。被洋溢著濃濃「異世界氣息」所吸引,作家以身為與藝術無緣的普通人,踏進妻子所念的東京藝大,帶領讀者一起撼動概有常識的「秘境探險」。 說到藝術,像我們這樣的外行人只會想到「感性的世界」,但實際上卻是相當耗體能,以0.1公厘為單位在磨練著技術。而且還是個畢業後,能以此為業的機率只有一小撮的嚴峻世界。 即使如此,本書中登場的藝大生們並沒有什麼悲壯感,大家都很樂在其中,並且對於自己主修的項目熱情地侃侃而談。例如:巴洛克、設計、三味線、漆藝......等。 無論東西古今,所有藝術的魅力透過年輕人們的言語,

生動地展現出來,讓人感受到藝術是如此地令人炫目。某些意義上來說,甚至超越一些知名藝術家或評論家的言詞。藝大生們就像是剛摘下的新鮮蔬菜一般,雖然不是什麼名牌貨,卻有著高超的新鮮度。 本書令人歡笑、驚奇與感動,同時它也是一本值得推薦的優秀藝術入門書。 名人推薦 【專文推薦】 林唯哲 | NIBUNNO&選選研 負責人 【專業推薦】 劉錫權 | 國立臺北藝術大學美術學系教授 盧文雅 | 國立臺北藝術大學音樂學系系主任 焦元溥 | 倫敦國王學院音樂學博士 王建揚 | 新銳人氣藝術家 霧室 |金蝶獎得主.設計工作室

從《飛吧!臨流鳥,飛吧!》文本探討香港文化認同

為了解決驚嘆號日文 的問題,作者朱珊珊 這樣論述:

香港經歷了英國的殖民統治,在中華文化的底蘊上,添加了西方的色彩,亦繼而轉化成具香港特色的本土文化。隨着九七回歸的逼近,香港人開始思考自己的身份及認同。劇場中更是眾聲喧嘩之地,推出不同類型的「九七劇」,探討香港的文化及認同。曾被評為「壓卷篇」的香港劇作《飛吧!臨流鳥,飛吧!》透過各種符號堆砌出香港的文化,在回歸前對香港人的身份認同作結。 符號學的應用範圍十分廣泛,為社會文化上的各種現象、行為等提供一個系統性的研究方法。劇場符號學的研究也同時日益漸增,法國符號學家羅蘭‧巴特 (Roland Barthes)亦曾提及符號學在劇場的可應用性:「所有這些符號學領域裡的基本問題,都存在於劇場之中」

。符號學提供了一個科學化的方法,透過研究戲劇中的符號分析劇作。 因此,本研究以符號學作為理論基礎,分析以《飛吧!臨流鳥,飛吧!》為主的香港「九七劇」作品,透過《飛吧!臨流鳥,飛吧!》中的文化符號,探索「香港人」文化認同的詮釋,並從文化認同角度啟發香港戲劇論述的新面向。研究者透過立意取樣,選取《飛吧!臨流鳥,飛吧!》作為個案研究,並與編導陳炳釗先生及演員梁菲倚小姐進行深度訪談,利用問卷調查法蒐集觀眾之意見,結合文獻資料分析,整合創作者、研究者和觀者的角度進行三角交叉檢視。藉由分析文本中的六個文化符號系統——「臨流鳥傳說」、「碗」、「考古探坑」、「角色」、「東西古今並置的香港文化」及「香港流行文

化」,闡析劇中香港人文化身份的流動性,以及父權社會下的文化認同的世代關係。

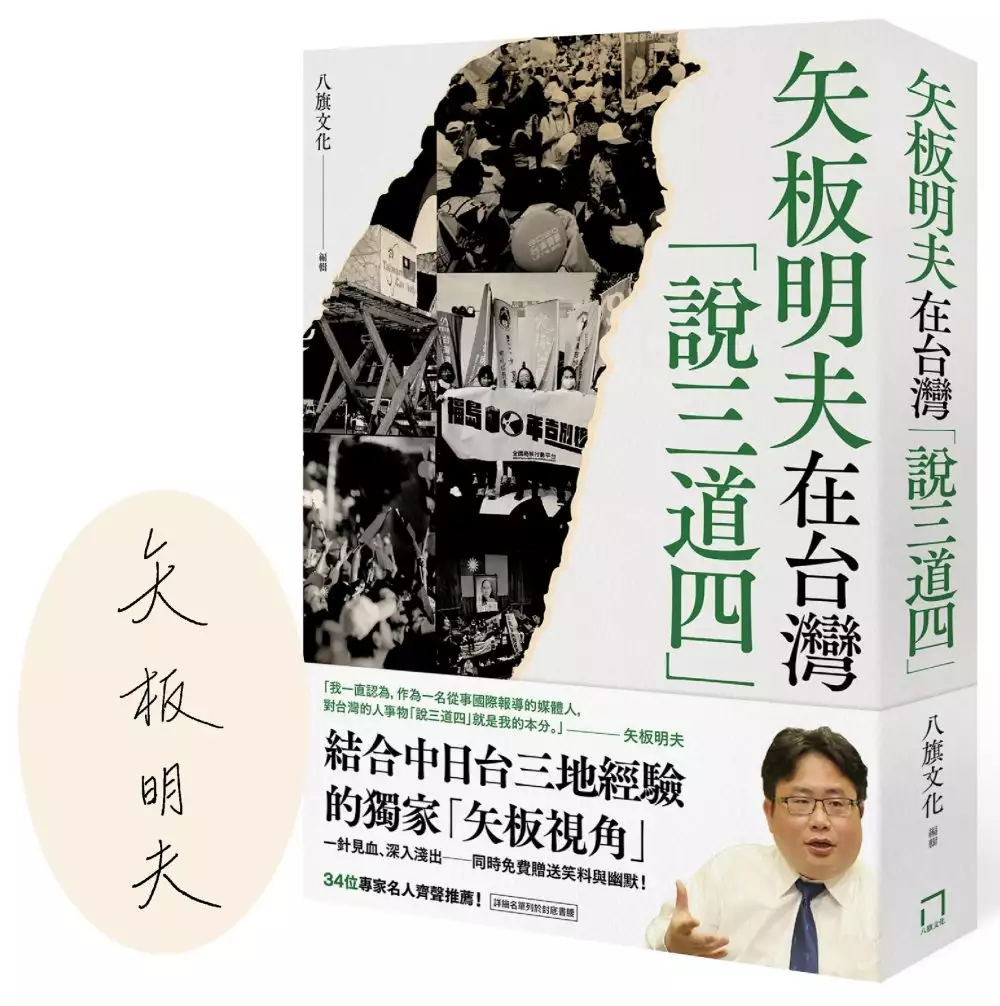

矢板明夫在台灣「說三道四」(博客來獨家簽名版)

為了解決驚嘆號日文 的問題,作者unknow 這樣論述:

「我只能說:矢板先生的見解一針見血,真的醍醐灌頂!」 ◆ 一個日本媒體人為何可以對台灣議題說三道四? 結合中日台三地經驗的獨家「矢板視角」, 再再顛覆台灣人的三觀! ◆ 中國問題專家!日本問題專家!台灣問題專家! 集三者於一身,分析一針見血、深入淺出── 同時免費贈送笑料與幽默! 這一兩年來,無論你打開電視或透過手機看YouTube影片、滑Facebook貼文,以及進入clubhouse語音聊天室,都可能碰上矢板明夫在那裡活躍暢談,以獨有的「矢板風」,既犀利又幽默地點評和台灣相關的各種時政或社會議題。他的評論引起大量讀者共鳴,紛紛留言按讚,不過,他的台灣價

值和本土立場,也導致部分政治人物加以批評:一個日本人怎麼可以對台灣的事務說三道四? 矢板明夫是何許人也?他對台灣事務的「說三道四」為何引發兩極反應?簡言之,矢板明夫是一位最了解中國、中共,又真心熱愛台灣的日本媒體人。他的評論總是一針見血,可以把複雜的政治講得簡單明瞭,也讓你在警醒和恍然大悟的同時放聲大笑。目前是日本《產經新聞》台北支局長的矢板明夫,儘管2020年才來台駐站,但橫跨中國、日本和台灣三地的獨特身分,讓矢板可謂是最懂三地的第一人! ▋黑五類的兒子,成為深諳中日台局勢與文化的觀察家! 矢板在1970年代出生於中國天津,是日本戰後遺孤第二代。

在他十五歲那年,因為日中建交,一家人才有機會從黑五類的家庭身分中翻身並回到日本。之前的中國人青少年矢板,因為生活於橫跨文革後期和改革開放的前期,在強烈對比之下,還以為「生活在中國是最幸福的事情」。回到日本之後,他才愕然發現自己的無知。 原先一句日文都不會的矢板,透過苦讀考入日本一流學府慶應義塾大學文學部,畢業後進入松下政經塾第十八期,專攻中國的政治、歷史和文化,後改行當記者並派駐北京擔任《產經新聞》駐中國總局的特派員十多年,成為日本的中國通。由於切身體驗中日兩國在政治制度和社會文化上的巨大差異,矢板寫出暢銷書《曾經以為中國最幸福》,向世人傳達真實的中國樣貌。 只

有在中國長大的矢板才能夠對中國與共黨有如此清醒深刻的認識。除此之外,矢板和台灣也有深厚淵源。他的祖母在戰後輾轉來台,而他也曾於1997年到台灣研究台灣民主化的過程;後來他成為台灣女婿、來台駐站,更有機會近距離觀察深受中日兩國文化影響的台灣社會。 ▋就是這樣的「說三道四」,才能對台灣人真正受用! 然而,日本人究竟可不可以對台灣事務說三道四?矢板認為,當然可以、而且必須如此!矢板明言,身為一名長期從事國際報導的媒體人,派駐台灣的他對台灣的人事物說三道四,本來就是他的本分。 本書收錄逾八十篇矢板對台灣事務的「說三道四」。從台灣政治、外交處境,以及台灣內部

的社會文化現象,矢板以外部的視角結合在地的語言,為讀者一一點評他所看到的台灣,令讀者一點就通、紛紛按讚留言: ★「矢板的分析,既有客觀、銳利、博學的一面,還有很可愛的一面。」 ★「我只能說:矢板先生的見解一針見血,真的醍醐灌頂!」 ★「矢板先生真是奇才!百年不遇的一個人,日本、台灣、大陸都有先生的特殊舞臺!」 ★「全球真正最暸解中國、漢語文和中共的人太少了。矢板桑算是和明居正老師一樣是全球頂尖的中國專家。」 ★「有學問,有智慧,嘴巴張開就知道有多少墨水。」 ★「矢板先生著實令人好奇,日本人又說得一口近京片子,卻『打著紅旗反紅旗』,對中日台

又深刻理解,有幽默感、自由敢言。超讚的!」 ★「每次聽完矢板先生的獨特分析觀點後,就有種難以言喻又豁然開朗的『啊!原來如此!』」 ★「矢板先生的發言,總覺得聽得不夠。幾天沒見他上節目,就到處找。身在國外,無法買到他的書。回台灣一定立刻買。」 ★「矢板先生令人尊敬的地方就是他的誠懇及正義感,還有他非常有見識!見事明白,非常有見地!」 ★「太喜歡矢板了。坦率、幽默、睿智、寬博、溫和,同時滿懷激情。想請他喝酒,聽他嘮嗑。」 ★「感謝矢板先生對台灣的關心和正義。歷史的暗片要抽絲剝繭,政治的井既深又黑,要發掘見光不容易!!台灣有矢板先生是福氣!!」

從台灣政黨的政治路線發展、中國對台灣的影響與威脅,乃至「台日友好」背後的實際發展情況,矢板的「說三道四」是台灣紛雜的意見市場中難能可貴的聲音。他的點評言之有物、深入淺出,更充溢著滿滿的台灣價值。矢板為台灣著想而發聲的心意與建議,在本書不僅表露無疑,更值得我們關注。 34位專家名人齊聲推薦(按姓氏筆畫排列) 王立|FB「王立第二戰研所」版主 朱宥勳|作家 余莓莓|綠色和平廣播電台「莓莓新聞爆米香」主持人 吾爾開希|中國民運人士 李志德|鏡文學副總編輯 李桐豪|記者 汪浩|國際政經專家 沈旭暉|國立中山大學政治所副

教授 沈伯洋|國立台北大學犯罪學研究所助理教授 沈榮欽|加拿大約克大學副教授 周玉蔻|資深媒體人 明居正|國立台灣大學政治學系名譽教授 胡忠信|歷史學者 胡采蘋|財經作家 范疇|作家 夏珍|《風傳媒》總主筆 張宇韶|兩岸政策協會研究員兼副秘書長 張國城|台北醫學大學通識中心教授 粘迪舜|FB「粘拔的幸福碎碎念」版主 脫北者冰狼|FB「脫北者冰狼」版主 陳信聰|公共電視《有話好說》製作人兼主持人 陳凝觀|壹電視「年代向錢看」主持人 喬伊斯|「孟買春秋」版主 馮光遠|作家

黃兆徽|資深媒體人 黃清龍|《POP撞新聞》主持人 黃澎孝|前國大代表 楊斯棓|《人生路引》作者 廖筱君|三立新聞台「新台灣加油」前主持人 蔡依橙|「陪你看國際新聞」創辦人 蔡詩萍|作家 蕪菁雜誌|FB「蕪菁雜誌」版主 謝金河|財信傳媒集團董事長 顏擇雅|出版人

語料庫為本的譯者風格研究— 以村上春樹『風の歌を聴け』為例

為了解決驚嘆號日文 的問題,作者詹蕎語 這樣論述:

村上春樹作品的相關研究眾多,大多集中在誤譯方面的探討。透過語料庫工具的協助可以挖掘出質性分析常忽略的譯者風格,並提供客觀的語言事實佐證。語料庫的量化研究輔以質性研究,提供翻譯研究一個新的面向,讓研究者更能以宏觀的角度觀察譯者的語言特徵。 本研究首先利用賴明珠《聽風的歌》及林少華《且聽風吟》建立原文和兩個譯文的平行語料庫,透過語料庫分析工具:Anymalign、LF Aligner、SegPoi、AntConc、AntPConc、SegmentAnt、CudaText分析兩位譯者在詞彙與句法兩個層面風格的異同。 本研究發現在詞彙層面,賴明珠使用的詞彙偏白話;而林少華偏好的詞

彙偏書面。除此之外,賴明珠遇到一樣的詞彙會選擇一致的翻譯;林少華則是充分利用中文的語言彈性,用近義詞或是語序來代換。除此之外,林少華也偏好使用成語及疊字。 標點符號方面,賴明珠偏向遵照日文原文來處理;而林少華的標點符號則是依循中文的使用習慣,該強調時強調、該分層時分層,靈活使用破折號、分號及冒號。 至於句法層面,兩位譯者不論是用Stanford POS或是ICTCLAS的詞性標記都有相同的句型出現。但是兩位譯者偏好使用的詞性有所不同—賴明珠的形容詞用得比其他詞性來得多;林少華則較常使用名詞以及非狀態動詞。 藉由這些特點可以發現,賴明珠以及林少華雖然受制於源文本,但仍有發揮的空

間,正因為這些微小且反覆出現的特點造就了兩位譯者獨特的風格。