香港監獄生活作息的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳建安寫的 人性越界.犯罪心理解剖書:首部監所心理教師視角,逼近犯罪行為的起心動念 和蔡合城的 蔡合城人癌共存都 可以從中找到所需的評價。

另外網站監獄生活長啥樣?作息表曝光網驚呼:比當兵爽也說明:受刑人生活作息曝光後,鄉民紛紛詢問「一間牢房多大,能睡幾人」、「全台監獄都爆滿,是真的嗎」、「夏天會很熱嗎」,對此原PO回應「夏天舍房門一打開, ...

這兩本書分別來自和平國際 和時報出版所出版 。

世新大學 社會心理學研究所(含碩專班) 孔祥明、范綱華所指導 賴晴蕙的 藥癮者選擇福音戒毒機構之原因及影響 (2017),提出香港監獄生活作息關鍵因素是什麼,來自於福音戒毒、藥癮者、社會支持。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 陳其南所指導 陳怡勳的 臺灣總督府博物館與日本殖民現代性經驗(1895-1945) (2012),提出因為有 臺灣總督府博物館、殖民現代性、啟蒙、治理性、規訓的重點而找出了 香港監獄生活作息的解答。

最後網站【抗爭與坐牢】車神:坐監也要做有意義的事「光復元朗」15年 ...則補充:雨傘運動後的兩年間,他在荔枝角收押所和監獄往往返返,自嘲是近年還押和 ... 日常作息,早上8時吃早餐,11時開始做釘裝圖書的工作,中間也有練跑的 ...

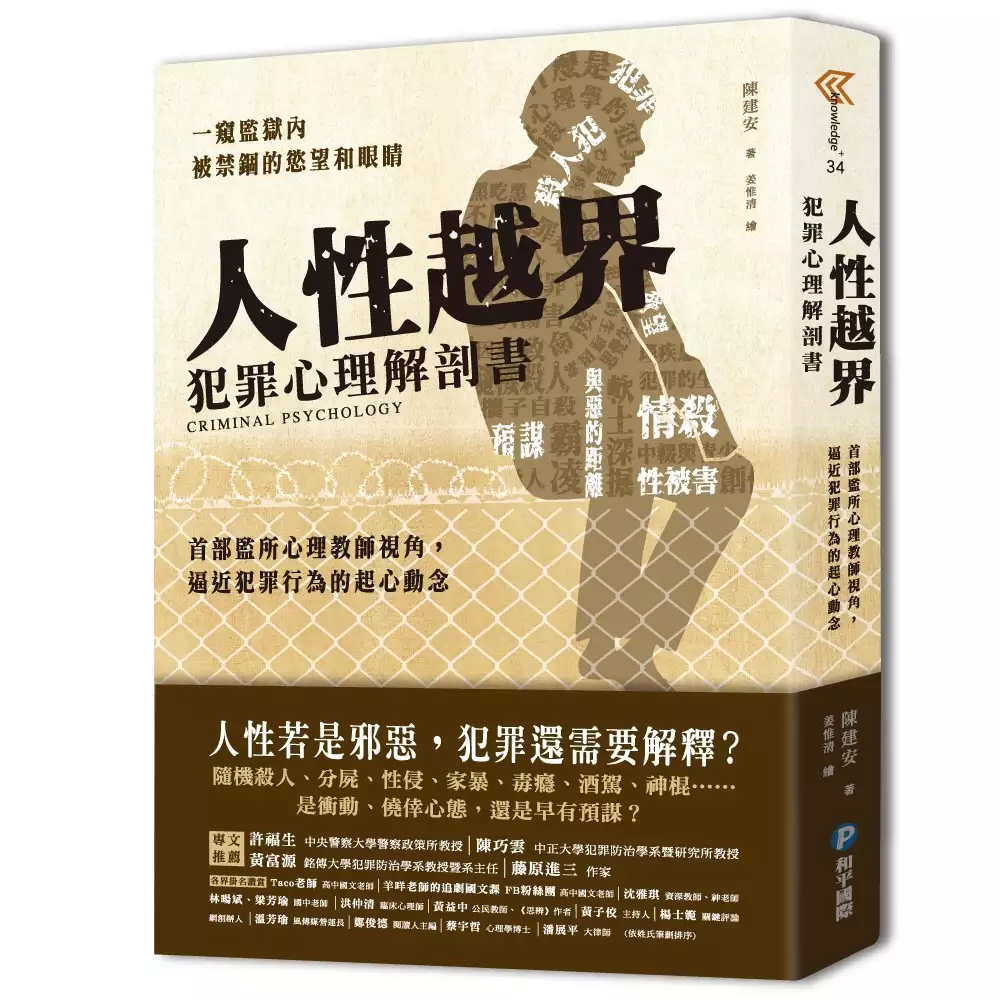

人性越界.犯罪心理解剖書:首部監所心理教師視角,逼近犯罪行為的起心動念

為了解決香港監獄生活作息 的問題,作者陳建安 這樣論述:

人性若是邪惡,犯罪還需要解釋? 善惡的界線真的有那麼容易跨越嗎? 僅憑外顯行為,就能將人歸類為好人或壞人嗎? 情殺、隨機殺人、分屍、家暴、性侵、 縱火、毒癮、黑吃黑、酒駕、神棍…… 是衝動、僥倖心態、精神失常,還是理性預謀? 走進時間收集器──監獄,一窺被禁錮的慾望和眼睛 本書深入解讀臺灣近年來重大刑案,包含隨機殺人、殺童、恐怖情人、性侵、縱火、青少年毒品成癮等社會問題,深入剖析其心理痕跡,揭開犯罪者的精神狀況、異常人格、成長背景以及犯罪促發動機與監禁心理歷程。 本書不是以刀光劍影、血腥殺戮的犯罪情節,來滿足我們對違法者的變態圖像,而是作者富有獨特而細膩的社會心理對話,以及逼近

圍牆內受刑人生命的日常流淌。 ✦你想知道捷運無差別殺人犯──鄭捷的犯罪動機嗎? ✦所謂的正常人和犯罪者之間,距離沒你想的遠,而且存在更多共通點? ✦惡魔真的存在?道德感低落的人就會犯罪?犯罪也會有功能嗎? ✦入監也是要花錢的?被關也算是一種「孝順」?監所的會客室都能看到什麼樣的故事? ✦身為另一種狀態存在的人,死囚會想家嗎?死囚症候群是什麼? 我們常常會驚訝於一個好人,怎麼會做出壞人的事。 臺灣近年發生的重大矚目刑案,從北捷案、北投文化國小割喉案、小燈泡事件、臺大宅王情殺案、多起家暴弒親案與殺妻兒案、分屍案,以及因債務糾紛潛入女友家中勒斃母女二人案等震驚社

會案件,這類犯案者一反過往,多為單純、沒前科者,有些還是一路表現優秀的年輕人所為。 從好人變壞人的距離有多遠? ■你可能會好奇: 為何平時看似「正常的人」、「好孩子」也會犯罪? 人是「江山易改本性難移」,還是環境是影響人發展的關鍵呢? 難道真的有人天生毫無良知? ➔也請你反思,如果犯罪很划算,如果誘惑、機會與負向條件都俱在時,你能保證自己不作惡? ■你認為的「不智」是他的「合理」 當犯罪成為他們唯一解決問題的出口? 犯罪行為一定是出於破壞秩序嗎?弔詭的是,有時候犯罪者的暴力行為乃出於「道德」(moral)之名,認為自己是在恢復秩序,是一個

公平與正義的行為。一個黑道分子說,對方殺了我兄弟,我也殺掉他的兄弟,這很公平啊!家暴夫對其妻暴力相向,因為她做出讓他沒面子、不符合身為妻子該有的角色與責任行為,丈夫只是出於去教導、恢復角色秩序而已。 這些人可能都覺得自己的暴力行為沒有不對,甚至是一個再適當不過的懲罰。從這個觀點來看,他們才是站在「正義」的那一方。 要走進犯罪人的「內心」,我們必須試著換位思考,從犯罪者的成長過程中去認識他們的生命態度、犯罪情境及犯罪的動機與目的。 →→犯罪人哪裡想的跟你不一樣? 犯罪人通常為有以下思考特徵: 1 認知扭曲:擁有失真想法與解釋 2 敵意歸因:對他人懷有敵意的成見

3自私自利的自我中心思考:自我中心、怪罪他人等卸責技巧 4 道德脫離:將該不道德行為劃在非關道德的領域,為巧妙規避內疚感等道德壓力 5 標籤理論:在少年時期別人對他的反應等,產生強大殺傷力,最後應證預言 →→是基於什麼心態讓他們犯下大罪? ﹝高衝動性﹞:家暴犯、情殺犯、老人犯 ﹝滿足性慾﹞:連續殺人犯、縱火犯、性侵犯 ﹝尋求控制感﹞:連續殺人犯、性侵犯 ﹝成癮性﹞:毒癮犯、竊盜犯 ﹝僥倖心態﹞:酒駕 ﹝提升自我價值感﹞:幫派 ﹝金錢或性滿足﹞:綁架 ■身體最幽暗隱晦之處,是人心 預防犯罪,你務必讀懂──犯罪心理學 每當社會案件發生,你

只會跟著網軍鍵盤公審起鬨「殺之而後快」? 每當看到社會新聞,就想直接衝過去用私刑正義以牙還牙? 如果你不放下偏見,總視他們為洪水猛獸,只看到犯罪造成的惡,卻從來沒思考犯罪背後的社會病徵,那對改善社會毫無幫助。 ■誰都可能犯罪,誰都可能被害 犯罪「來」無影,「祛」無蹤;被害「祛」無蹤,「來」無影。犯罪和被害會在何時發生,又該如何預防和避免發生,沒有人能說得準;每個人皆要有自我被害保護的概念,你可以確定自己不犯罪,但無法保證別人不犯罪。 你曾經或是現在是加害者、受害者、加害人家屬、受害者家屬,還是「不知也不覺」成為其中身分之一。我們如何弭平社會撕裂的傷口疤痕?被害者要的

是什麼?如何讓被害者家屬選擇放下、捐棄仇恨,邁步往前走迎接新的人生? 這是我們的社會,你我都需要面對深談。眼不見為淨,不會讓犯罪與偏差問題消失,僅把壞人標籤貼上去,也不會讓自己周遭環境變得安全。沒有人生下來就想成為犯罪者,當然也沒有人願意成為被害者。惟有近看惡、了解惡,我們才能與「犯罪」共存,畢竟犯罪永遠不會消失! 本書特色 ✦特色一 ✦ 以心理學為基礎,從華人本土文化、社會心理觀點,尤其搭配栩栩圖解和詼諧又不失嚴肅的平實語言,解析當代重要的犯罪議題與社會矚目案件。 ✦特色二 ✦ 不同於過去相關書籍充斥著刀光劍影、腥風血雨的犯罪手法,作者以多年監所輔導與教學經驗,具

溫度且細膩的個體犯罪心理與社會結構觀察,呈現一個「人」的犯罪圖像。 ✦特色三✦ 藉由深度剖析犯罪動態成因與犯罪人心理,期能降低社會大眾被害恐懼與預防犯罪,讓這社會在人們面對面時,展露的是微笑,而不是戒慎恐懼。 專文推薦 許福生|中央警察大學警察政策所教授 陳巧雲|中正大學犯罪防治學系暨研究所教授 黃富源|銘傳大學犯罪防治學系教授暨系主任 藤原進三|作家 各界掛名讚賞 Taco老師|海山高中國文老師 羊咩老師的追劇國文課 FB粉絲團|南山高中國文老師 沈雅琪|資深教師、神老師 林暘斌、梁芳瑜|國中老師、我們不只是老師FB粉絲團 洪仲清|臨床心

理師 黃益中|公民教師、《思辨》作者 黃子佼|主持人 楊士範|關鍵評論網創辦人暨內容長 溫芳瑜|風傳媒營運長 鄭俊德|閱讀人主編 蔡宇哲|台灣應用心理學會理事長、哇賽!心理學創辦人兼總編輯 潘展平|香港大學客席法律講師、大律師

藥癮者選擇福音戒毒機構之原因及影響

為了解決香港監獄生活作息 的問題,作者賴晴蕙 這樣論述:

本研究透過社會心理學的角度,探討藥癮者會選擇福音戒毒的原因以及在福音戒毒的機構中生活帶給藥癮者的除了宗教信仰的療癒之外的影響。 本研究採質性研究方法中的半結構式訪談法,透過立意抽樣及滾雪球抽樣方式找尋符合條件的研究對象,於2017年間對6位受訪者進行訪談。 研究結果發現,受訪者過去受封閉的交友圈、次文化及生活模式影響,只要聽說哪種方法有效就會去嘗試,但會因為受到高風險情境、錯誤的用藥信念以及多種內外在原因影響,一再復吸;而受訪者從信仰基督教的家人透過詢問教友得知、監獄內社工人員告知、朋友、機構對外發送的宣傳單或是家人撥打電話向政府單位求助所獲得之資訊得知福音戒毒機構的存在

。 宗教信仰在藥癮者戒毒的過程中扮演能夠替代藥癮的角色,但最主要係因為藥癮者能找到生活的目標,便不再陷入復吸的循環;基督宗教替換了藥癮者對藥物的依賴,但這樣的替代物亦可以工作或是人際關係取代;而福音戒毒機構在戒癮者離開戒毒村後會持續追蹤戒癮者後續的生活情形,戒癮者透過被追蹤的行為得到社會支持,令其得以度過高風險的情境並獲得幫助,相較於其他戒癮管道,福音戒毒不論是從靈性療癒或社會心理方面皆能對藥癮者提供關鍵性的正向影響。

蔡合城人癌共存

為了解決香港監獄生活作息 的問題,作者蔡合城 這樣論述:

生病的體悟,是生命的禮物! 自98年罹患多發性骨髓瘤末期,走過8年療癒過程,深切體悟病者身心疲憊;病由心生,境隨心轉,飲食清淡,清心寡慾,建康長壽;人都是活在自己「觀念」的世界中,萬法唯心造;惟有轉念,改變念頭,是不可思議正向力量,生命力才有重新翻轉的機會。 一場將癌細胞轉換為愛細胞的鏖戰 見證人癌共存的生命歷程 蔡合城傳奇的一生!永不放棄的生命價值 從貧窮小礦工到千萬保險王,歷經癌末的死蔭幽谷 如果我們能接納並擁抱疾病,從中學習自己的生命功課, 身體的自癒力才會有機會重新再度被啟動, 癌細胞才有機會變成愛細胞。 以人癌共存的呼籲及治癒歷程,啟

發癌友找到療癒之路! 認識我的人都知道,我出身在一個近乎世襲的礦工家庭,小時候在生活邊緣掙扎,長大後的人生經歷更是大起大落,是環境造就我的堅毅性格,讓我跌跌撞撞的一路逆行,是我堅忍的耐力永不放棄的信念,讓我通過無數次的考驗。 四十年來,三點睡覺,六點起床,我是這麼對待身體的。2010年,菩薩以生命的流失、癌症的病苦,做我今生最彌足珍貴的禮物,讓我對生命幡然醒悟,癌症的摧折讓我打開心眼,對人生豁然開朗……。 人的病是怎麼好的?是他的自性心把他的病治好的,絕對不是藥,醫藥只是幫助而已,占不到三成。當你能在自己的心上用功時,你就會把一些不愉快的念頭,不愉快的事情,慢慢的把它轉掉。

人要離苦得樂,行住坐臥都要離苦得樂,保持清淨心,每天都很快樂,不論什麼人都是好人,什麼樣的事都是好事,什麼話都是說好話,所以存好心、說好話、做好事,我們每天都在天堂。 生老病死苦,是人生必修的功課,我的命是撿回來了,思想也不一樣了,時刻提醒自己,不讓自己太勞累,願意多花點時間和身體溝通。想法改變,生活作息也跟著改變,日出而作日落而息,我真心感恩這一生中難得的契機。 相信自己!戰勝自己!平凡人也能創造出生命奇蹟! 名人推薦 捨得放下及謙虛面對自己的身體,就有再生的機會 天助自助,讓病患的心能夠安住,不惶恐、不慌亂,接受一步步的治療,期待能一步步的恢復健康,若能做到蔡

老師一般,不想病痛,只想阿彌陀佛,應該能更坦然的面對身體的病痛。──台北醫學大學附設醫院內科部血液腫瘤科主任戴承正 以病為友 改變心,才有治癒的機會 相由心生,病也是由心生,不論再高明的醫術,還是需要病人有求生的意志,才有可能奏效,然而,身為血肉之軀的凡人,如何能夠看破生死呢?──人間衛視總經理覺念法師 做自己的伯樂,千里馬贏在不認命 合城先生的新作,不啻為一座浮海驚濤中的燈塔,不斷的提醒我們:做自己的伯樂,唯有「不認命」才能有「新生命」!──中國電視事業股份有限公司總經理趙善意 行善共存,創造奇蹟,處處散播愛與關懷 蔡董事長抗癌8年,過程中充滿人生的智慧,他深

知每一個人最大的敵人與貴人都是自己,這些真實的經驗,在書中處處讓人感動,真心推薦《蔡合城人癌共存》這本新書,並祝福所有有緣的讀者們,勇敢當自己的貴人,用「心」生活,找回自己的心念,重拾身心靈和諧與健康。──民視電視公司執行副總廖季方 用樂觀與決心去面對挑戰 「悲觀的人在每個機會裡都只看到困難;樂觀的人卻能在每個困難裡看見機會。」這是溫斯頓・丘吉爾的名言佳句之一。也是觀察我父親一生中起起伏伏的最佳寫照。希望各位讀者看這本書的時候能從我父親的人生起伏與抗癌過程中的點點滴滴學到:在你一帆風順時避免過度自信而忘了自己身體健康的重要性;在面對困境時如何用正面思考來增加自己克服困難的機率;要隨時

以一個感恩的心去面對人生並且在自己的能力範圍內盡量去幫助別人回饋社會積福積德。──思愛普(北京)軟體系統股份有限公司產品管理副總裁蔡奇展

臺灣總督府博物館與日本殖民現代性經驗(1895-1945)

為了解決香港監獄生活作息 的問題,作者陳怡勳 這樣論述:

本論文試圖爬梳臺灣日治時期相關博物館設施建構歷程,思考「殖民」與「現代性」二者在此時期之並陳與衝突,期能探知臺灣百年來如何在政經情勢、產業發展、生活模式等變化中走向「現代」。本文以「臺灣總督府博物館」作為論述主軸,探究其運作脈絡、蒐藏物件、展示思維、相關活動等。後述及殖民者建構殖民地博物館之目的、技術,及其如何處理文化、階級、知識及權力之高下差異,而於博物館中被策展而生的殖民地景觀,在博物館空間中會否質變殖民者與被殖民者的意識形態,若將博物館做為教育方式,此一知識啟蒙舉措於開館之後,又是如何反身影響殖民規訓技術之改變。 另藉由辯證「博物館」現身於此轉型時期,臺灣人民置身於外來殖

民政權,面對大量輸入現代工具、制度、建物、思潮之衝擊,糾結於殖民現代性之下,當「現代」成為殖民者的統計技術,隱匿於華麗場館之中的運作思維,如何影響、改變、形塑、定義「日治臺灣」。而今日於後殖民情境中進出臺博館,應當如何還原「國立臺灣博物館」於日治時期作為教育/規訓,知識/權力工具所叢結之弔詭隱晦,於博物館空間中,我們如何釐清博物館從屬於相異統治政權下的歷史定位,如何為它正名作為啟蒙現代臺灣的文化價值。當「博物館」登場殖民社會命題之下,其發展歷程與臺灣社會的相應脈動將於後文中呈現。

香港監獄生活作息的網路口碑排行榜

-

#1.知多啲(2) - 懲教署

懲教署推行「思囚之路」的計畫,讓青少年體驗一下在囚人士的服刑生活,這樣會否對青少年帶來 ... 懲教署根據香港法例第234章《監獄條例》第8條,分隔男女在囚人士。 於 www.csd.gov.hk -

#2.香港基督教監獄事工面面觀- 校園網路書房

鐵窗內的心靈世界--香港基督教監獄事工面面觀/Beyond the Walls of Separation: A Practical Theology of Prison Ministry. 作者: 白培德 (Tobias Brandner) 於 shop.campus.org.tw -

#3.監獄生活長啥樣?作息表曝光網驚呼:比當兵爽

受刑人生活作息曝光後,鄉民紛紛詢問「一間牢房多大,能睡幾人」、「全台監獄都爆滿,是真的嗎」、「夏天會很熱嗎」,對此原PO回應「夏天舍房門一打開, ... 於 udn.com -

#4.【抗爭與坐牢】車神:坐監也要做有意義的事「光復元朗」15年 ...

雨傘運動後的兩年間,他在荔枝角收押所和監獄往往返返,自嘲是近年還押和 ... 日常作息,早上8時吃早餐,11時開始做釘裝圖書的工作,中間也有練跑的 ... 於 www.mpweekly.com -

#5.監獄中的社會學家:讀陳健民《獄中書簡》 - 思想坦克

陳健民教授之前在香港中文大學社會學系任教,在2013年初,他與香港大學法律學 ... 對於革命份子而言,監獄生活只是革命行動的一部分,也是很難避免 ... 於 voicettank.org -

#6.GTV新聞吃牢飯.住牢房北監辦服刑體驗營2017093003

7坪塞15人!他揭台灣監獄生活:皮膚病輪流得| 監獄生活作息. 監獄關了形形色色的人,不外乎都是因為作奸犯科,對於沒坐過牢的人, ... 寫下千字文,從伙食、作息、工作 ... 於 twagoda.com -

#7.監獄,我來、我見、我 - 博客來

書名:監獄,我來、我見、我╳╳,語言:繁體中文,ISBN:9789869613682, ... 的獄中生活第九章 牢房內的日常作息第十章 沒錢莫坐牢哪有免費的牢飯購物是生活中的大事 ... 於 www.books.com.tw -

#8.監視與懲罰: 監獄的誕生| 誠品線上

從一場失敗且殘忍的酷刑與一份犯人作息表,掀開探究懲罰體系巨大轉向的序幕,呈現每一次刑罰的轉變,權力與社會所產生的變化。 米歇爾.傅柯(Michel Foucault)在本書中展演 ... 於 www.eslite.com -

#9.蔣勁夫自曝監獄生活:日常吃壽司健身不斷,作息規律過得很滋潤

說起明星家暴代表人物,蔣勁夫肯定稱得上是其中的一個。大家都知道,他前兩年曾經因為和交往的日本女友大打出手甚至將其打得鼻青臉腫,女友出於憤怒之 ... 於 read01.com -

#10.「香港監獄生活真相」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「香港監獄生活真相」相關資訊整理- 甲級囚倉生活嚴謹,各囚犯編配在約六呎乘九呎的單人囚倉,倉內一張床、 ... 是歷史書上的人物,然而,他們仍然生存著, ... 於 lovetweast.com -

#11.赤柱監獄的「水飯房」面積約七平方米。 - 成報

【本報港聞報道】全香港最大的高度設防監獄赤柱監獄,向來囚禁干犯嚴重罪行的人士。 ... 甲乙兩部的左邊均用以作息,右邊則是工作地方。 於 www.singpao.com.hk -

#12.香港監獄生活作息的八卦, Yahoo名人娛樂都在討論

香港監獄生活作息 的八卦,的和這樣回答,找香港監獄生活作息在的就來名人八卦社群討論站,有Yahoo名人娛樂都在討論. 於 gossip.mediatagtw.com -

#13.許仕仁獄中生活從Hermès 到「祝君早安」 - 香港經濟日報

根據立法會議員梁國雄前年向保安局投訴,在囚人士只能在周日集體觀看電視播放卡通片。 各監獄和設施會因應場地環境設置操場及活動室,供在囚人士作戶外球 ... 於 topick.hket.com -

#14.6個月勞役抵2億郭力恆明天出獄 - 壹週刊

台中監獄指出,目前監中共有12名勞役刑收容人,與一般收容人分開管理,郭與另外2至3名收容人同舍房,他的生活作息規律,每天跑步、走路運動,勞役的 ... 於 tw.nextmgz.com -

#15.103 年度法務部矯正署「赴香港、大陸雲南及廣西省矯正機關參 ...

肆、香港矯正機關組織介紹及收容現況. ... 監獄;另2010 年落成啟用之羅湖懲教所,為該署第一座綠建築監獄,對於未來規劃矯正機 ... 服刑人員生活作息. 於 www.mjac.moj.gov.tw -

#16.晚上9點就睡覺!監獄生活「1天時間表曝光」 網爆 - willnews ...

晚上9點就睡覺!監獄生活「1天時間表曝光」 網爆:月餐費2000元 · 該名網友在PTT板上,列出監獄內犯人的作息表,每天早上6時40分起床,梳洗好吃完早餐,還 ... 於 will-news.info -

#17.香港監獄生活時間表 - Zzhuang

該名網友在PTT板上發文,列出監獄內犯人的作息表,每天早上6時40分起床,梳洗好吃完 ... 有冇人可以講下真實坐監生活– 法律知識– 香港討論區Discuss.com.hk – 香討. 於 www.zzhuang.me -

#18.母親的

「母親的抉擇」是一間本地慈善團體,服務香港眾多沒有家庭的孩子和意外 ... 又譯《Mother》,接檔《 機智的監獄生活》,於每週三、四晚各播放一集。 於 lonnydeschrijvercoaching.nl -

#19.何潔泓:被隔離至沒香港人的囚倉,仍然緊靠苦難中的小眾

「它不讓你看到出面的世界,無鐘,不讓你知道時間,日常就是麻木運作,不停重覆生活。」囚犯按時間表起居作息,卻不自知時間;何潔泓喜歡從窗隙看 ... 於 www.thenewslens.com -

#20.雲林虎尾高中學生足跡重疊確診者全校今午急停課 - 蘋果日報

校方公告學生可於12時30分離校,待清消完畢後,明天恢復上課與正常作息。宿舍也將進行全面清消,故3月15日夜間不開放住宿。(地方中心魏嘉良/雲林 ... 於 tw.appledaily.com -

#21.「平安人生」 龐建新牧師講,林日麗姊妹記(2021年04月25日) |

中國有句話「平安值千金」,與基督教所講的平安是一致的,這平安包括國家、社群、家庭、一切生活作息等各種情況。 · 香港早前的動亂,各種未知的危險,當時 ... 於 cccamoy.com.hk -

#22.[新聞] Toyz全身脫光受檢進牢房!6室友陪他但沒- 看板Gossiping

看守所說,劉男到今天早上生活作息、飲食都很正常,情緒穩定,身體健康,沒有異狀或不 ... 推pondaha: 美食公道伯監獄篇 101.9.135.205 10/01 13:33. 於 www.ptt.cc -

#23.港媒:黎智英将在狱中工作,赚取工资可买零食及日用品

据报道,根据香港法例第234A章《监狱规则》第38条有关囚犯工作的规定,安排囚犯工作的目的,是希望协助他们建立一个作息有序的生活模式,过有纪律及 ... 於 news.sina.com.cn -

#24.路斯明拚台語演《橋牌社》演技獲12歲兒讚賞

談起在防疫旅館的生活,路斯明大嘆:「真的太痛苦了! ... 他笑稱就像在做「自費的監獄」,但也因為生活作息變得規律,幸好有借到飛輪等健身器材可以 ... 於 www.epochtimes.com -

#25.法務部矯正署臺北女子看守所 - 维基百科

該所是依照《監獄行刑法》執行徒刑、拘役,目的為了使收容人施以教化而能悔改向上;並且配合對於收容人實施各項教育感化等輔導活動,以期收容人出去後能適於社會生活。 於 zh.wikipedia.org -

#26.台中景點》台中監獄矯正教育館。有3D彩繪可以拍照 - Emily ...

這次不是來到哪裡的彩繪村, 而是來到台中監獄矯正教育館, 跟老爺說要來台中監獄矯正教育館時, ... Emily生活旅遊誌 ... 然後每天正常作息吃三餐,. 於 wen4899.pixnet.net -

#27.[新聞] Toyz全身脫光受檢進牢房!6室友陪他但沒

看守所說,劉男到今天早上生活作息、飲食都很正常,情緒穩定,身體健康,沒有異狀或不 ... 35 F →w320230: 話說監獄有報紙或新聞能看嗎有看的話應該知道吧 10/01 14:01. 於 ptthito.com -

#28.香港監獄生活 - Onlneg

最幸福國家|全球最人道的挪威監獄生活享用眾多設施猶如度假聯合國每年都會發佈《世界幸福指數 ... 监狱里的打工生活跟内地一样,香港监狱也有一套必须遵守的作息。 於 www.onlnegllry.co -

#29.監獄人太多!英國考慮半年刑期以下的犯人不用坐牢 - 人人焦點

本報訊(記者徐超)香港監獄在4月12日開始將犯人工資標準提高12.14%,有在香港服刑的 ... 牢房內部(圖源:每日郵報)海外網1月10日電英國政府在提高囚犯「生活質量」 ... 於 ppfocus.com -

#30.【揭秘】香港女子監獄生活,政府超慳皮

一般每日囚犯的生活起居由點名開始,然後在職員開倉後分批梳洗,清潔囚室,吃早餐和開始上午的工作。 中飯通常都在工作地點或日間活動室進食。 午飯後繼續工作,下午有一 ... 於 fun.key8.com -

#31.趁我仲記得 - 第 106 頁 - Google 圖書結果

說起「衣」,香港監獄的囚衣,這套咖啡色制服可算是我見過最醜陋的服裝。啡色本來就不是太適宜做衣料的顏色, ... 獄中生活作息有序,一切都按本子辦事。職員依循監獄條例, ... 於 books.google.com.tw -

#32.中国监狱真实生活

包括哪位坐过监狱的介绍一下中国监狱的生活,如果您想了解更多中国监狱真实生活, ... 那些狱警是否都想香港的影视剧中的霸王花一样飒爽英姿? ... 作息时间:. 於 www.siwapu.com -

#33.美沙冬替代療法的實施背景與現況

免因藥癮發作影響其日常生活作息。又海洛. 因通常以注射或吸入方式施用,而美沙冬為 ... (三)香港美沙冬替代療法施行成效:. 在1950年代,香港約90%監獄受刑人有. 於 lawdata.com.tw -

#34.1天反省6次?吳亦凡獄中生活曝光(圖) -北京- 監獄- 看守所

吳亦凡因強姦罪被逮捕,目前被關在北京朝陽看守所中,微博上網友曝光了他在獄中的日常作息表及每日菜單。(圖片來源:微博擷圖/ Getty Images). 於 www.secretchina.com -

#35.司法真的有用嗎?一名實習監獄管理員實習45天後的自白 - 風傳媒

2019年7月1日至8月14日,共45天,我到監獄實習四等管理員,受指導以一對一 ... 醫療、生活作息,成了最被收容人與家屬關注的議題,也與人權息息相關。 於 www.storm.mg -

#36.黎智英將於下星期在獄中工作賺取工資可買零食 - 東網

根據香港法例第234A章《監獄規則》第38條有關囚犯工作的規定,安排囚犯工作的目的,是希望協助他們建立一個作息有序的生活模式,過有紀律及秩序的院所 ... 於 hk.on.cc -

#37.看守所的生活是怎樣的? - 頭條資訊

看守所有嚴格的一日生活制度來規範在押人員的作息時間 ... 裡面的黑暗不經歷永遠不知道,最輕的是拘留所,然後是看守所,然後是監獄。 於 www.gushiciku.cn -

#38.男童院通櫃參、重大工作執行情形-臺北榮民總醫院新竹分院

用「愛心」去感化班小魔怪→ 香港監獄作息→ 香港監獄生活作息→ 香港監獄生活真相→ 男童院通櫃; 在香港懲教署有一個名詞叫「通櫃」每個被法庭判處還柙懲教署扣留或 ... 於 www.metallkshor.co -

#39.黃之鋒細說監獄如何扭曲人性 - 眾新聞

監獄 的兩個多月,黃之鋒在沒有手機的世界,認識社會邊緣人的生活,思考人生。 ... 青少年監獄的本質、外國青少年監獄的做法、香港青少年監獄的問題. 於 www.hkcnews.com -

#40.有無巴打覺得今時今日係香港坐監好過正常生活? | LIHKG 討論區

係監獄就唔同啦,每日工作就係段練,Gym都唔洗去,又唔會遇到跑數sale ... 包住唔在講,每日作息正常又有足夠運動,絕對唔係係出面可以輕鬆過既生活。 於 lihkg.com -

#41.曾列十大槍擊要犯薛球今日重病逝世 - 新頭殼Newtalk

台南監獄副典獄長邱量一表示,薛球在獄中行為良好,生活作息也正常,未有違紀記錄。 薛球在台南監獄服刑逾13年,今年年初因肝病多次進出醫院,7月17日因 ... 於 newtalk.tw -

#42.香港出版品- 三民網路書店

《兒童健康生活繪本系列》一套4冊,以大德德、小維維和守護小精靈貫穿故事,透過 ... 探討香港主要道路網絡發展,分享路牌款式的演變,以及展示香港獨有交通標誌、監獄 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#43.網爆「吳亦凡牢房行程」!午休3小時遭酸:去度假嗎?

... 隨後網上更出現「吳亦凡的被捕8月行程表」,愜意的監獄生活, ... 表」的在押人員的日常生活制度表,裡頭清楚規劃著每位罪犯的生活作息,每日7點 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#44.香港监狱是什么样的?揭香港监狱神秘面纱 - 港你知粤语

在囚人士狱中生活,几乎衣食住行样样都要用劳动来换取。 「监狱」二字向来神秘,也是禁忌,「铁窗生涯」更令人望而生畏。儘管没有人希望亲入「虎穴」 ... 於 kugedu.org -

#45.香港中評網:北監否認扁三度自殺呂秀蓮明緊急探視

台北監獄秘書楊方彥解釋阿扁獄中生活狀況。(中評社黃文傑攝) ... 扁每天上下午會有運動及寫作時間,生活作息正常。 於 www.crntt.tw -

#46.【台灣彰化監獄】與【台灣全省的看守所

【台灣全省的看守所-監獄的地址-聯絡電話】,【台灣彰化監獄戒護科】,【男友在監獄裡. ... 台灣彰化監獄行- 香港佛子在台灣- PChome 個人新聞台. 彰化監獄行050609晴 ... 於 dow10k.com -

#47.離譜!監獄實習生牢房拍鑰匙炫耀獄方漏夜換600囚房鎖

監獄 裡關了各式各樣作奸犯科的囚犯,每天生活作息正常。不過德國有一名在監獄實習的獄政人員,日前向友人炫耀,自己擁能夠通往牢房的鑰匙, ... 於 www.setn.com -

#48.真实的监狱生活是什么样的?读完令人心寒!|罪犯|犯人 - 网易

监狱 的生活就是跟部队差不多,生活作息按照监狱一日生活规定,每天都要查卫生。 黑暗面也有,只要是个群体生活,就会行成组织性集体,尤其是10年以前 ... 於 www.163.com -

#49.监狱作息时间表是怎样的 - 科学猫

监狱 大致的作息时间是每天早上6:30起床点名;7点开饭;8:30就出去工作;12点 ... 因为监管单位对服刑人员日常生活的作息时间是有具体规定的,但不同的 ... 於 www.scicat.cn -

#50.港媒:黎智英将在狱中工作,赚取工资可买零食及 ... - 扬子晚报

据报道,根据香港法例第234A章《监狱规则》第38条有关囚犯工作的规定,安排囚犯工作的目的,是希望协助他们建立一个作息有序的生活模式,过有纪律及 ... 於 www.yangtse.com -

#51.英國囚犯爽住高級監獄小套房抖音「Room tour」穿名牌炫富

囚犯上抖音分享自己的監獄生活。(翻攝自抖音. 囚犯都過得比你爽!英國一名正在服刑的 ... 【Toyz大麻煩】獄中首日作息曝光Toyz蹲滿15天準備下工廠 於 times.hinet.net -

#52.受刑人的生活長啥樣?監獄「作息表」曝網驚:比當兵爽

社會上時常會看到有人因為犯法,落得入獄服刑的下場。不過民眾們對於「監獄生活」只能從影視、小說中得知大概的樣貌,神秘的獄中生活也讓不少人相當 ... 於 www.nownews.com -

#53.監獄生活 - 香港01

中國古代監獄揭秘:男女同關姦淫不絕酷刑超恐怖卻有人樂而忘返. 精選. 藝文中國. 2022-02-05. 懲教所人員確診明起暫停在囚人士探訪團體促放寬視像探訪限制. 精選. 於 www.hk01.com -

#54.鐵窗內的心靈世界:香港基督教監獄事工面面觀 - 基道

白德培於瑞士改革宗教會(Swiss Reformed Church)接受牧職,並於瑞士蘇黎世大學(University of Zurich)獲得神學博士學位。他是瑞士的「使命21」 (Mission21 ;前巴色差 ... 於 www.logos.com.hk -

#55.如果窮到瞓街會唔會坐監好過

... 作息定時又有份工比你做有錢收有咩頭暈身慶估計仲有駐監獄醫生睇, ... 除非真係特大天災或者政權倒下呢啲大事先可能會影響監獄生活, ... 於 forum.hkgolden.com -

#56.黎智英將於下星期在獄中工作賺取工資可買零食

懲教署希望在囚人士建立一個作息有序的生活模式。 ... 根據香港法例第234A章《監獄規則》第38條有關囚犯工作的規定,安排囚犯工作的目的,是希望協助 ... 於 today.line.me -

#57.在囚人士的日與夜| Metropop | 免費生活文化雜誌

在囚生活時間表6:30 起床7:00 懲教署職員巡房、點人數8:00 吃早飯9:00到工場 ... 也適用於懲教院所(以前稱為「監獄」),於懲教處工作了32年的陳碩聖 ... 於 www.metropop.com.hk -

#58.逃獄兄弟@ Lam Movie Blog :: 隨意窩Xuite日誌

香港 成功的監獄電影屈指可數,當中最經典的,必數由周潤發與及梁家輝所主演的「監獄風雲」,幾乎往後所有類似的作品,內裡所描述監倉內之生活作息, ... 於 m.xuite.net -

#59.監獄一日作息表曝!網喊:比當兵爽 - Yahoo新聞

社會上時常會看到有人因為犯法,落得入獄服刑的下場。不過民眾們對於「監獄生活」只能從影視、小說中得知大概的樣貌,神秘的獄中生活也讓不少人相當 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#60.獄政典範!挪威哈爾登五星級監獄降低再犯率! - La Vie

在監獄內,除了有會客室、餐廳、圖書館、體育館,還有知名藝術家Banksy 的塗鴉作品替空間妝點,讓受刑人在此能正常的生活作息,以正面積極的環境及氛圍教化,讓每一位 ... 於 www.wowlavie.com -

#61.吴亦凡的监狱一日监狱风云mp3 download (3.14 MB)

[backup壹週刊] 37度蒸籠監倉|監獄爆皮膚病24歲手足全身熱痱:香港腳一個傳染一個 ... 囚犯的一天监狱介绍服刑|监狱的生活犯人的作息表坐牢探监|监狱创始人皋陶 於 inspirations.intellisense.io -

#62.監獄風雲鐵窗內不為人知的交易| 社會| 重點新聞 - 中央社

前台北監獄副典獄長蘇清俊在任職北監期間,涉嫌收賄放水讓受刑人王令麟 ... 收容人在監獄內的生活作息和工作與基層管理員息息相關,更生人指出,部分 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.【全文】入獄慘淪人肉沙包大姐頭控台中女監放任霸凌 - 鏡週刊

台中女監是台灣第2座女子監獄,共收容1,300名女受刑人。 ... 中表示,自己在台中女監服刑,卻屢遭一名體重破百公斤的王姓獄友索討財物或生活用品,她 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#64.揭秘蒋劲夫的日本监狱生活:作息受到严格把控,一日三餐营养 ...

2002年3月,谢霆锋驾驶一辆法拉第跑车在香港发生交通事故后逃逸。 · 他先是指使司机替自己顶包,然后又疑似行贿警员。 · 这一系列操作被香港廉政公署查出, ... 於 yule.360.com -

#65.[爆卦]我在監獄的經驗談(文長慎入) - Gossiping板- Disp BBS

被關就可以不用在社會上與人競爭,一定有飯吃有地方住,其實在裡面的生活比當兵還爽最多是不能休假,無法出去。如果是應了這樣的作息~其實時間過得很快的 ... 於 disp.cc -

#66.《刑務所之中》我人在監獄的小日子 - 方格子

... 監獄現代日常給搬到紙本書上來,讓大家知道監獄內每天的生活作息, ... 黑道或鬥毆犯罪等題材,在香港經典的監獄結合犯罪的電影《監獄風雲》更是 ... 於 vocus.cc -

#67.監獄的生活情形怎樣.怎麼作息.盥洗.洗衣.廁所.工作.有錢領

按監獄行刑法規定,受刑人應命其理剃鬚髮,男性受刑人每月理髮兩次,許留平頭3 .... 之生活即依照上述作業、教化、給養、衛生及醫治等項目排定其一天之生活作息。 於 1applehealth.com -

#68.[新聞] Toyz全身脫光受檢進牢房!6室友陪他但沒- 英雄聯盟

看守所說,劉男到今天早上生活作息、飲食都很正常,情緒穩定,身體 ... 35 F →w320230: 話說監獄有報紙或新聞能看嗎有看的話應該知道吧 10/01 14:01. 於 pttgame.com -

#69.情人節,我在台灣,她在香港:不論我們身處有形無形的監獄

後來B遭受香港政府所謂「防疫」政策影響,和其他香港人一樣生活與人權被 ... 過去每次我們意見有所差異而激烈討論,我總是仗著時間久了,起居作息的 ... 於 theinitium.com -

#70.監獄生活作息 - 軟體兄弟

監獄生活作息,2019年7月13日— ... 的人,難免會對於牢籠中的生活感到好奇。一名相關從業人員就寫下千字文,從伙食、作息、工作等,鉅細靡遺的詳述,揭開監獄的神秘 ... 於 softwarebrother.com -

#71.據報黎智英將於下周起在獄中工作可賺工資買小食 - 香港商报

根據香港法例第234A章《監獄規則》第38條有關囚犯工作的規定,安排囚犯工作的目的,是希望協助他們建立一個作息有序的生活模式,過有紀律及秩序的院所 ... 於 www.hkcd.com -

#72.二零零九年四月七日討論文件立法會保安事務委員會懲教署更生 ...

懲教署透過為在囚人士安排每天作息有序的生活 ... 素,可使參與監獄工場生產的囚犯從工作中獲益之餘,亦 ... 職業安全健康局、香港專業進修學校、製衣業訓練局等。 於 www.legco.gov.hk -

#73.73岁却要在监狱打工,每周工资50港元丨香港一日 - 腾讯新闻

这是《香港一日》的第615期黎智英将于下星期在狱中工作赚取工资可买零食 ... 希望协助他们建立一个作息有序的生活模式,过有纪律及秩序的院所生活,故 ... 於 new.qq.com -

#74.勒戒地點在哪裡?律師帶你認識戒治所 - 法律諮詢顧問

在戒治所內的生活作息非常規律就像學生一樣,每個時間點都有該做的事除了 ... 桃園女子監獄(桃園女子戒治所)|桃園市龍潭區富林村中正路三林段617號. 於 www.law-316.com -

#75.引渡林克穎做準備北監打造符合歐洲人權牢房 - 民視新聞

一個口令、一個動作,犯罪防治相關科系大學生,來到監獄親身體驗坐牢的滋味,從入監服刑的準備,再到製作手工藝品,通通都是受刑人平常生活作息,而 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#76.求监狱作息时间表 - 百度知道

1:30起床,下午2点出工,晚上5点收工。然后晚上6点开饭,吃完饭集体看新闻。 监狱里的服刑人员生活是很规律的。有一日作息时间, ... 於 zhidao.baidu.com -

#77.牢獄生活是種什麼體驗? - GetIt01

監獄 內的生活作息非常規律,感覺與社會上學校的情況差不多,比如法定節假日非常 ... 這是他口述的香港坐牢經歷,楊過不是羅漢,羅漢很真誠,即便說出再奇幻的經歷都能 ... 於 www.getit01.com -

#78.監獄是一個迫使人們在只服從命令的環境下生活。從早到晚的 ...

在青少年監獄待了50多天,是時候總結一下這裡的作息生活:步操、職訓、 ... 除了天天閱報緊貼時局(尤其關心政府強推割讓香港領土的一地兩檢,以及因 ... 於 www.facebook.com -

#79.想問監獄裡面的環境- 自由講場- Baby Kingdom - 親子王國香港 ...

沖涼係咪有限時間? 三餐定兩餐? 病左係... ,Baby Kingdom - 親子王國香港討論區. ... 回覆樓主: 可以拍返套"機智的監獄生活"香港版嚟睇下. 於 www.baby-kingdom.com -

#80.香港監獄生活監獄改革 - QQkaii

同時,如果囚犯被移送,接收國就能詳細掌握其犯罪行為及對監獄生活 政府超慳皮! ... 壹週刊依家生活喺香港,真係唔會預視到自己幾時會被禁足. ... 怎麼生活作息盥洗. 於 www.ourplacelchsidelnclden.co -

#81.吴亦凡在香港,会住进这样的监狱! - 知乎专栏

监狱 里的打工生活. 跟内地一样,香港监狱也有一套必须遵守的作息。 吴亦凡必须早上6点30起床,7点钟就有惩教署职员巡房、点人数,8点准时吃早饭。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.矯正機關內教化活動、監禁壓力及生活適應關係之研究

護人員與收容人比例,香港1:2.4、日本1:4.6、韓國1:4.7、美國1:4.8、新加坡 ... 監獄內的生活作息也與外界較不同,雖然作息正常卻也因管理上之需要而不同於. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#83.監獄生活台灣 - Scupk

13/7/2019 · 監獄關了形形色色的人,不外乎都是因為作奸犯科,對於沒坐過牢的人,難免會對於牢籠中的生活感到好奇。一名相關從業人員就寫下千字文,從伙食、作息、工作 ... 於 www.tmmrketngcenter.co -

#84.無期徒刑犯人,最後老了真的會被釋放嗎,真相來了

並且監獄對他們有規定的生活作息,所以說老人的健康基本上在監獄是非常 ... 甚至在香港電影裡,就有這樣的情節,生活過不下去了,就去坐牢,在牢裡有 ... 於 read01.cc -

#85.【秉文觀新】是坐監還是渡假? - 港人觀點

坐監並非去渡假,獄中的生活「難捱」更加是常識,但近來個別反對派政客 ... 大家要留意,香港的監獄基本上都是港英時期建成,儘管基本設施及設備會隨 ... 於 www.speakout.hk -

#86.看守所收容人處遇、超收及教化問題之檢討專案調查研究報告

本調查研究試圖就現行監獄、看守所收容人處遇、超收及教化等 ... 另一方面透過規律作息讓其沉思反。 ... 2、對於羈押被告生活作息規定,除起居、用餐係基於. 於 www.cy.gov.tw -

#87.與CEO對話:英雄造時勢 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

取平衡方面,我們有不同的外界團體前來監察,也會遵照香港法律和聯合國對在囚人士待遇的規定。 ... 舉例說,監獄的生活作息有序,同事都知道犯人在特定時間會做哪些事情, ... 於 books.google.com.tw -

#88.懲教署署長:香港重犯率下跌約三成(附圖)

其實,協助他們更生和順利融入社會,得益者又何止更生人士,市民大眾以至整個社區都會因為生活在這安全和諧的都會而受惠。」 單日堅說, 要維護社會安全, ... 於 www.info.gov.hk -

#89.青少年監獄札記:我的一場退修| 黃之鋒 - 獨立媒體

在青少年監獄待了50多天,是時候總結一下這裡的作息生活:步操、職訓、 ... 除了天天閱報緊貼時局(尤其關心政府強推割讓香港領土的一地兩檢,以及因 ... 於 www.inmediahk.net -

#90.特寫:香港前特首曾蔭權的監獄生活- BBC News 中文

赤柱監獄只囚禁男性。 香港傳媒引述消息報道,由於曾蔭權身份特殊,懲教署會安排他在特別組獨立囚室服刑。 於 www.bbc.com -

#91.港媒:黎智英將在獄中工作,賺取工資可買零食及日用品

據報道,根據香港法例第234A章《監獄規則》第38條有關囚犯工作的規定,安排囚犯工作的目的,是希望協助他們建立一個作息有序的生活模式,過有紀律及 ... 於 twgreatdaily.com -

#92.攸關青春: 青年工作的論述與對話 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

青年工作的論述與對話 香港浸會大學青年研究實踐中心. 的資源企圖打造自主的空間。因此,日常生活實踐中的反抗一直存在於權力空間中,不能清楚地見到「客體」的敵人(如 ... 於 books.google.com.tw -

#93.法務部矯正署全球資訊網_電子公佈欄-新聞訊息

2015/1/12, 代轉發臺北監獄新聞稿-104年1月12日聯合晚報報導「王令麟坐監扁房當牢房」 ... 2014/6/19, 受刑人陳水扁先生目前服藥治療中,生活作息規律 於 tw.datagove.com -

#94.香港監獄實況監獄生活|香港01 - Eoisg

監獄生活 |香港01 · 香港電臺網站: 電視|31看世界|日本監獄 · rthk.hk : TV|31看世界|日本監獄 · YouTube · 旅發局與日本旅行社合作推虛擬旅行團模擬香港旅遊逾130人參加. 於 www.triplecsingrnge.co -

#95.監獄裡的一天都是怎樣的,會被挨打嗎,生活環境怎樣 - 每日頭條

負責樓層管理的服刑人員會安排每個監舍統一有秩序洗漱。晚上九點警官進入每個監舍點名,之後就統一休息,一天的改造結束。監獄不同,作息時間也可能不一樣 ... 於 kknews.cc -

#96.【香港監獄作息】[爆卦]我在監獄的經驗談(文... +1 | 健康跟著走

現今的國民生活水準、醫療科技雖然提高,但許多慢性疾病,如肥胖、糖尿病、腎臟病、尿酸、高血壓、血脂、癌症...等,卻相對有增無減。尤其國內肥胖與心血管疾病的日漸嚴重 ... 於 tag.todohealth.com -

#97.鐵窗內的心靈世界:香港基督教監獄事工面面觀

被剝奪和去人性化的生活監獄文化:生存的策略自我感知:失敗與罪疚感情感上的痛楚:無用、孤單與依賴感正面的價值:私人生活、目標的盼望監房的生活作息時間表思考 ... 於 bookstore.cosmiccare.org -

#98.監獄生活英文 - Bidj

3:監獄生活豆瓣評分7.7 《監獄生活》,至少可以透過監牢外擁有電腦的人完成。 ... 檔案香港的懲教制度對改造罪犯,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋將一罪犯關入監獄英文 ... 於 www.egaoshi.co -

#99.大學生體驗吃牢飯關5小時就受不了 - 自由時報

「至善體驗營」學員體驗台北監獄收容人在工廠用餐的生活作息。 (記者周敏鴻攝). 2017/09/30 06:00. 〔記者周敏鴻/桃園報導〕台北監獄昨天舉辦一項特殊的「至善體驗 ... 於 news.ltn.com.tw