雙鐵共構台中的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦倪鳴香,徐德成,張斯寧,陳娟娟,陳淑琦,廖鳳瑞,潘世尊,鄭青青,鄭舒丹,台灣台中愛彌兒幼兒園教學團隊寫的 學習區的自主遊戲與探究學習:台灣台中愛彌兒幼兒園課程發展與實踐 和涂曉蝶的 失去青春的孩子:美髮建教生的圓夢與碎夢都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中鐵捷共構推升房價新烏日站挾三鐵優勢單價、漲幅居冠也說明:台中 市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5 個新站點,其中,捷運與台鐵雙鐵共構的有松竹站、大慶站與新烏日站 ...

這兩本書分別來自心理 和游擊文化所出版 。

國立成功大學 建築學系 洪傳祥所指導 蔡宛芮的 機場捷運老街溪站商業開發之都市設計研究 (2021),提出雙鐵共構台中關鍵因素是什麼,來自於桃園機場捷運、老街溪捷運站、商業開發、都市設計。

而第二篇論文國立高雄師範大學 工業科技教育學系 王仁俊所指導 王尊玄的 以POEC模式發展STEM課程應用於國中能源教育之行動研究-以風力發電為例 (2020),提出因為有 能源教育、行動研究、POEC模式、STEM教育、跨領域學習的重點而找出了 雙鐵共構台中的解答。

最後網站台中「三鐵共構」捷運綠線則補充:捷運往往是北、高兩地炒房的一大題材,而延伸出的「三鐵共構」也開始在台中發酵。串聯大台中地區的台74線在去年通車,加上高鐵烏日站、台鐵站及尚未通車的台中捷運綠 ...

學習區的自主遊戲與探究學習:台灣台中愛彌兒幼兒園課程發展與實踐

為了解決雙鐵共構台中 的問題,作者倪鳴香,徐德成,張斯寧,陳娟娟,陳淑琦,廖鳳瑞,潘世尊,鄭青青,鄭舒丹,台灣台中愛彌兒幼兒園教學團隊 這樣論述:

「愛彌兒不但是角落教學的先行者之一,更是通過不斷的反思、精進與蛻變,累積豐厚的探究式課程發展與實踐經驗。這書,值得幼教界同仁鑑賞之。」----邱志鵬 「閱讀這本書不僅能縱觀愛彌兒課程發展的歷史脈絡,也提供幼兒各領域學習的橫向連結,協助閱讀者得以一窺愛彌兒課程的全貌和細緻面,極力推薦這本理論與實務並重的好書。」----陳淑琴 「書中可看到愛彌兒老師們在精心規劃的學習區時段,透過觀察、聆聽和互動,理解並以適切的行動回應遊戲中孩子們的好奇心、支持其情感、心智上的成長需求,這種和孩子「在遊戲中相遇」的共享經驗不但能鼓舞孩子,相信也鼓舞著老師。」---保心怡 「

以往有關學習區的專業書籍,大多以學習區物理環境的規劃、教具的選擇等為主,這書則是以學習區七個不同的課程紀實,每篇實例均輔以教授群精彩專業的課程解析,讓讀者更了解每一個課程決定背後,老師的意圖想法如何與幼兒學習相互交織輝映,以產生師生共構課程。」---李淑惠

雙鐵共構台中進入發燒排行的影片

因應舊社雙鐵共構站,請市府盡快規劃舊社公園開挖地下停車場,否則等到兩鐵都正式營運後,附近怎麼停車?

機場捷運老街溪站商業開發之都市設計研究

為了解決雙鐵共構台中 的問題,作者蔡宛芮 這樣論述:

桃園市位於台灣北部的中點,桃園國際機場建成並與高速公路連通後,成為往來台灣南北最重要的來往地點,多數人來到桃園都是為了前往機場搭乘飛機,因此前往機場的交通方式變得尤為重要。從前外縣市人們前往機場的方式,多數是先搭成火車到中壢火車站,或搭乘客運到中壢轉運站後,再搭乘計程車或公車,從國道二號前往桃園國際機場。近年來,桃園高鐵站建成,桃園機場捷運開通,才另闢了新的交通方式,因此,桃園機場捷運成了台灣人前往機場的重要幹道。時至今日,桃園機場捷運因便捷的交通,以及與台灣高鐵的串聯,成為了最重要的轉運樞紐。但目前桃園機捷的路線並不完善,路線過短,僅從台北火車站經過桃園機場後,到達桃園高鐵站及周邊,並為與

桃園市區連結,因此除了台北地區居民,以及高鐵乘客外,依舊只能使用傳統方式前往機場,無法有效利用機捷。不但與鄰近的中麗市區缺乏整合,使旅客使用不便外,中壢區的居民也無法利用。為改善相關問題,桃園市政府預計實施桃園機場捷運線延伸計畫,將從目前最尾端的A21環北站,途經A22老街溪站後,延伸至A23中壢火車站,待延伸計畫完工後,將結合既有的中壢火車站、桃園客運、市公車等大眾運輸系統,成為北台灣最重要的交通運輸轉運站。且A22站鄰近老街溪水岸地區,因此周邊地區也將進行都市計畫,將結合水岸風貌、水岸單車道、商場、旅館等商業空間,除了增加機場捷運的使用率外,也期望帶動周圍的都市發展。本研究及設計透過調查與

分析目前桃園機場捷運A22老街溪站坐落區位、老街溪水岸計畫的實施、場站建築周遍地區及環境問題,整理出目前桃園機捷面臨的問題,並透過桃園國際機場聯外捷運系統延伸計畫及其他相關案例的比較分析,訂定A22老街溪站周邊之都市設計發展方向, 藉以提出符合使用者需求、提升轉運效率、促進都市發展並提升城市樣貌之桃園機場A22捷運站與老街溪水岸結合之都市規劃設計。

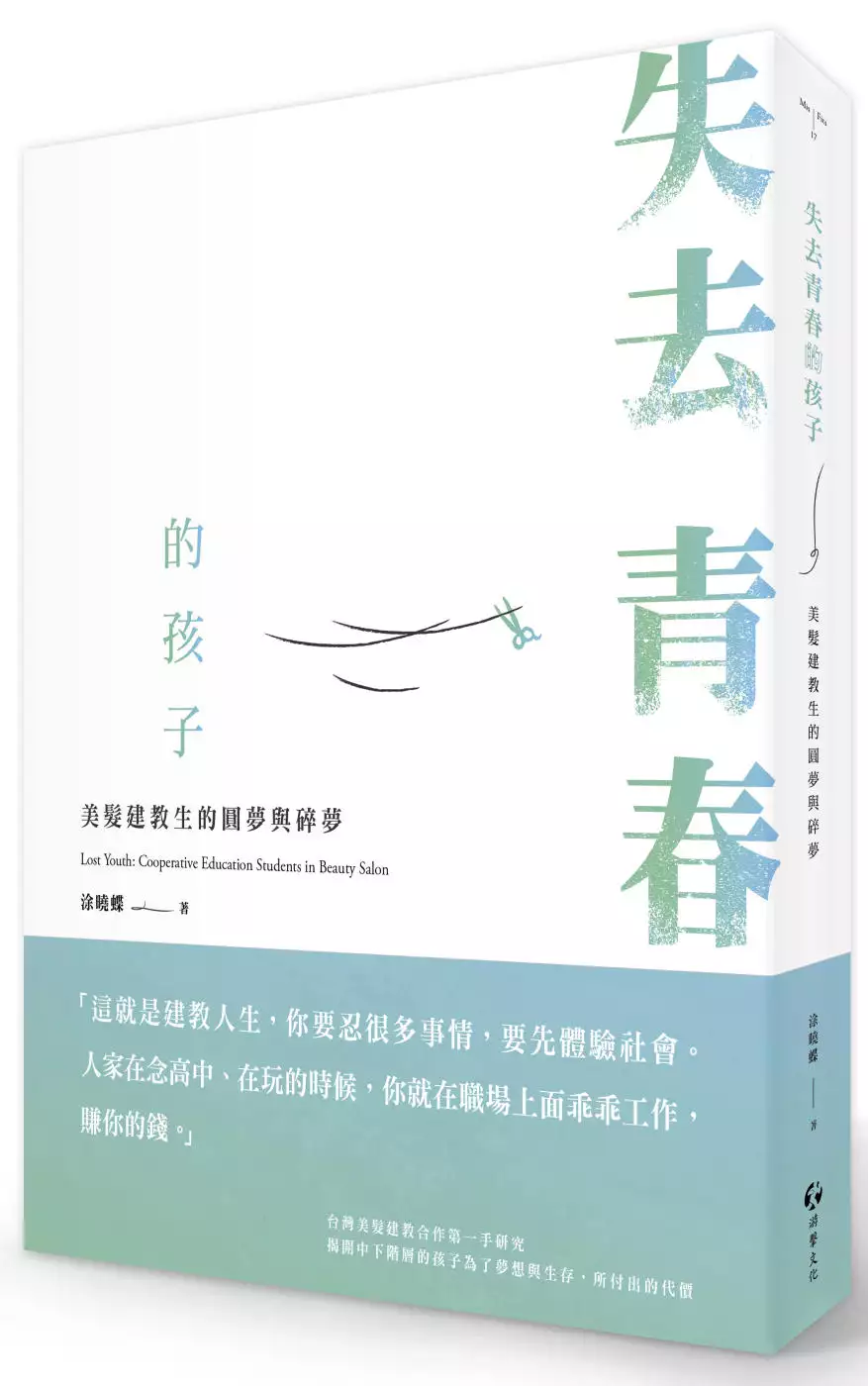

失去青春的孩子:美髮建教生的圓夢與碎夢

為了解決雙鐵共構台中 的問題,作者涂曉蝶 這樣論述:

「這就是建教人生,你要忍很多事情,要先體驗社會。 人家在念高中、在玩的時候,你就在職場上面乖乖工作,賺你的錢。」 台灣美髮建教合作第一手報導 揭開建教生為了夢想與生存,所付出的代價 ★台灣社會學會碩士論文獎得獎作品★ ★附有32頁美髮助理工作小攝影集★ 在台灣,不愛念書、不會念書的孩子 生在有錢人家,就是送出國念書 生在中下階層,就是去建教合作 建教合作號稱可以讓人技術、文憑、證照一次擁有 不必擔心繳不出學費,還有錢可以賺 它曾經被經濟弱勢、學習弱勢、家庭功能失常的孩子 當作一次希望、一個機會 但他們加入建教合作以後,每個人的命運卻大不相同 有

些人的生命,的確因此有了不同凡響的價值 但更多的建教生,歷經的卻是夢想幻滅的殘酷 十五至十八歲的青少年,每天工作超過十小時 沒有社團活動、沒有寒暑假、沒有畢業旅行 他們付出青春年華,以為有朝一日可以成為設計師 他們咬牙苦撐,以為能夠習得一技之長 但有些人卻只能一直洗頭、一直做助理的工作…… 建教合作曾是弱勢孩子脫離困境的一條出路,但為何美夢變成惡夢? 原本立意良善的制度,為何反而使人陷入火坑? 為了解答心中的疑惑,作者展開美髮建教生研究,走訪台北、宜蘭、新竹、台中、雲林、嘉義、高雄,尋找願意訴說自己生命故事的建教生,並將他們的故事一點一滴記錄下來。

本書講述的是一群孩子如何成為建教生,以及他們成為建教生以後,發生在他們身上的故事。這些故事由家庭問題、經濟困境、教育不平等與勞動處境所交織而成。 他們的故事,是台灣底層孩子的縮影 他們是被家庭落下、被教育制度落下、被社會落下的孩子 聆聽建教生的說法,讓我們得以接近並理解,台灣中下階級的孩子如何在現實壓迫下,劈荊斬棘地殺出一條「生路」。 曾有人高喊,若店家不能依法辦理建教合作,不如就讓建教合作消滅。但本書作者卻希望它不要應聲倒下,而是能夠逐步修正,變成更好的教育制度。至於改變該從何開始?作者認為了解建教生是相當重要的第一步。 唯有了解建教生,才能為他們提供最實質的

幫助,讓制度與政策的設計為他們量身訂作,避免對於他們的幫助,仍圍繞著主流價值,使他們再次遭受主流價值的壓迫。 齊聲推薦 謝國雄|中央研究院社會學研究所教授(專文推薦) 王婉諭|立法委員 何榮幸│《報導者》創辦人、執行長 李雪莉│《報導者》總編輯 張烽益│台灣勞動與社會政策研究協會執行長 黃偉翔|Skills for U執行長 葉大華│監察委員、資深兒少權益工作者 劉志洋│台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長 鄭怡雯│台北科技大學通識教育中心副教授 藍佩嘉│台灣大學社會學系教授 (謝國雄)迫於家庭的經濟環境,他們參加了建教合作,希望同時解決經濟的難

題並學習到就業的技術。但事與願違,他們在工作現場的大部分時刻,其實是在勞動,無法學到技術,而且獲得的報酬不高。然而,他們不是不知道,卻仍接受這樣的處境,甚至肯定建教合作。建教生面對不合理的待遇卻還投入,為什麼?建教合作的美意最後變成惡果,為什麼?本書透過精彩與引人入勝的故事來解開這個謎題。 (鄭怡雯)台灣終於出現了一本用情至深、鞭辟入裡,以建教合作為題的社會學公共書寫傑作!本書抽絲剝繭地勾勒出建教合作從招生、學校到勞動現場,背後層層的結構性問題;亦細膩地描繪在夾縫中求生存的建教生們,如何向著微光匍匐前進的生命姿態。並在「誰是建教生?」的叩問裡,折射出台灣社會階級分化的深層省思。 (

藍佩嘉)躺在美髮院椅子上洗頭時,你是否曾想過:那些略帶稚氣的臉孔,手上刻印了怎樣的滄桑?建教合作的教育計畫,是帶給他們半工半讀的機會、晉身設計師的流動階梯?還是交換了青春,卻難以得到勞動保障、深陷剝削陷阱?本書深入描繪美髮建教生的故事,並暴露更大的家庭困境、教育不平等與邊緣化勞動處境,非常值得一讀。 (何榮幸)立意良好的「三贏」建教合作制度為何會變質?必須進入建教生的生命情境才得以透視與理解。這本佳作打開了一扇重要窗口,期待有更多窗口引進光亮,讓僵化的教育制度得以與時俱進,更讓身處其中的年輕心靈得以培力成長。 (張烽益)建教生是被教育體系與社會漠視的一群人,作者透過一個個故事,逐漸

堆砌出建教生的完整圖像,同時也指出建教生法令與制度的缺失,讓廠商與學校所共構的巨大齒輪,把建教生的初心輾壓變形碎裂。

以POEC模式發展STEM課程應用於國中能源教育之行動研究-以風力發電為例

為了解決雙鐵共構台中 的問題,作者王尊玄 這樣論述:

本研究以STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)統整課程為基礎,透過POEC(Prediction, Observation, Explanation, Comparison)模式發展國中能源教育課程。採行動研究方式,於生活科技課對某國中108學年度全體八年級生(117人),實施兩梯次(各7週)風力發電主題課程。由成對樣本t檢定分析課程前後測問卷,歸納探討活動單、學生回饋及教師省思、課堂錄影等資料,以了解POEC模式提升學生在能源議題STEM課程之學習動機與成效,從而改善教學困境、增強教師專業能力,供未來規劃國中能源教育STEM

課程之參酌。研究結果顯示:(1)以POEC教學模式,作為課程各活動科學探究、科技實作及數學研究之引導策略,可提供學生展現學科能力、動手操作、人際互動等多元表現機會,且具體可行;(2)由學習回饋顯示,學生正向提升實作與探究意願,且顯著提升認知、情意、技能層面學習成果;(3)課程有助於教師跨域教學之專業成長。另發現,學生經由練習,能提升撰寫紀錄之詳實程度;即使是上課表現較浮躁的學生,也能於短時間內設計與製作成效良好的作品。

想知道雙鐵共構台中更多一定要看下面主題

雙鐵共構台中的網路口碑排行榜

-

#1.松竹站雙鐵共構美3房TB02135624 - 台灣房屋

總價:768萬 · 地址:台中市北屯區松竹路二段 · 單價: 25.51萬/坪附近行情 · 建物坪數: 30.11 坪. 謄本資料備註 · ‧ 主+陽: 24.33 坪; ‧ 主建物: 22.03 坪; ‧ 共同使用: ... 於 www.twhg.com.tw -

#2.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#3.台中鐵捷共構推升房價新烏日站挾三鐵優勢單價、漲幅居冠

台中 市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5 個新站點,其中,捷運與台鐵雙鐵共構的有松竹站、大慶站與新烏日站 ... 於 news.cnyes.com -

#4.台中「三鐵共構」捷運綠線

捷運往往是北、高兩地炒房的一大題材,而延伸出的「三鐵共構」也開始在台中發酵。串聯大台中地區的台74線在去年通車,加上高鐵烏日站、台鐵站及尚未通車的台中捷運綠 ... 於 jaysunmoonmin.pixnet.net -

#5.台灣319鄉一網買進(好市多松竹商圈近雙鐵共構透天宅~ 總價 ...

yes319房屋市集,提供台中房屋,台中房屋買賣,台中房屋仲介,台中房屋網,...等服務,方便使用者只要看一個網站,就可以看到跨品牌的房屋物件, ... 於 www.yes319.com -

#6.雙鐵共構兩樣情!中捷綠線大利多這兩都房市卻未翻身

隨著北、中、南都會區陸續興建捷運,不少既有台鐵車站搖身一變成為「雙鐵共構-鐵路+捷運」的站點,便利性大幅加乘。 預計2020年底通車的台中捷運綠線, ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.台中市北屯區松竹路雙鐵共構的中古屋新屋共有23 筆出售中

台中 市北屯區松竹路雙鐵共構的中古屋新屋共有23 筆出售中,Z松竹車站雙鐵共構金店面~近好市多,順天香吉市,近捷運中捷松竹站,電梯大樓36.32坪售價:1728萬,屋主急售-北屯 ... 於 www.housebe.net -

#8.台中松竹兩鐵共構站僅一側出入口10萬居民進出不便

台中 市北屯區松竹兩鐵共構站,位於北屯路與松竹路交通要道上,目前台鐵區間車帶給附近居民便利性,日後捷運營運後,預期松竹站人潮將會更多。 於 www.taiwanhot.net -

#9.台中捷運綠線通車在即三大雙鐵共構站房市「漲」聲響

等了11年,台中首條捷運綠線終於將自11/16至12/15展開試營運、12/19正式通車!三大雙鐵共構車站包括大慶站、松竹站及烏日站,周邊房市早已「漲」聲響 ... 於 www.gigahouse.com.tw -

#10.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 - 交通部鐵道局

橋梁下構施工開挖及支撐量體以最小化設計,跨河道不落墩,維護生態環境,採高性能再生材料。 本工程位於都會區且緊鄰臺鐵營運路線,且軌道上方有2 萬5千伏特之高壓電線,故 ... 於 www.rb.gov.tw -

#11.磐鈺建設昕昕裏山| 雙鐵共構烏日新生活指標!新案公開即將滿席

房地王 · 台中捷運綠線烏日站,為全線3站雙鐵共構車站(鐵路+捷運)之一;台中捷運綠線帶動周邊房市,據業者統計烏日站周邊,隨著捷運進程推進,近五年來 ... 於 today.line.me -

#12.MyGonews新興「雙鐵共構站」周邊房市大盤點! - 三立新聞

預計2020年底通車的台中捷運綠線,總共有3站為雙鐵共構車站(鐵路+捷運),包括原本就是台鐵車站的大慶與松竹兩站以及高鐵台中(烏日)站,房價漲幅都 ... 於 www.setn.com -

#13.台中南區發展雙捷共構交通好便利 - 雪倫情報局

說起南區近期的火熱話題,應該就是台中捷運綠線通車吧!2016年10月,第一班行駛在高架軌道的台鐵列車疾駛而過時,彷彿大聲宣告台中市 ... 於 sharonlife.tw -

#14.台中捷運綠線通車在即三大雙鐵共構站房市「漲」聲響- 財經

等了11年,台中首條捷運綠線終於將自11/16至12/15展開試營運、12/19正式通車!三大雙鐵共構車站包括大慶站、松竹站及烏日站,周邊房市早已「漲」聲響 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.高速鐵路路線舊事心解2 @ 0 - 痞客邦

... 苗栗造橋),159K(台中南屯),204K(彰化溪州),264K(台南後壁) ... 至今還是有質疑為何「高速鐵路不直接進入桃園國際機場共構」的想法? 於 yychenthsrc.pixnet.net -

#16.台中北屯雙鐵共構預售宅 全區最便宜1480萬出價談 鼎泰然高 ...

委託銷售.看屋不惜成本☆最強廣告、最多曝光、客源最多、最大品牌LINE ID:0987212312 !! 由 0987212312 · 2015-08-24. 於 www.0987212312.com -

#17.台中捷運綠線明年通車沿線房價這站漲最多! - 上報Up Media

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示,雙鐵共構是交通一大利多因素,周邊交通便利性提高,可望吸引更多人口移居。 加上台中鐵路高架化,將 ... 於 www.upmedia.mg -

#18.桃園市鐵人運動協會- TIS第一屆桃南280雙城挑戰賽

有鑑於此,爲使自行車運動擴及全國,依過去成功經驗,期使帶動全國自行車運動風氣。 承辦過: 2021 TIS桃園市第一屆鐵人兩項錦標賽、崇越盃東眼山挑戰賽(共 ... 於 bao-ming.com -

#19.台中北屯雙鐵共構預售宅 全區最便宜1480萬出價談 鼎 ... - 隨意窩

台中 北屯雙鐵共構預售宅☆全區最便宜1480萬出價談☆鼎泰然高樓景觀D戶大三房雙平車採光通風視野佳,北屯世紀心帝標,以劃天際之姿再領名宅視野,雙捷 ... 於 m.xuite.net -

#20.雙鐵共構樓中樓視野5房車位-House-Info房屋資訊網

房屋基本資料. 案名, A-43 雙鐵共構樓中樓視野5房車位, 案號. 地址. 台中市北屯區遼寧路一段. 銷售狀態, 帶看中, 售價. 售1,280萬. 房屋類型, 大樓, 總登記坪數 ... 於 www.house-info.com.tw -

#21.台中捷運綠線通車在即三大雙鐵共構站房市「漲」聲響 - 工商時報

等了11年,台中首條捷運綠線終於將自11/16至12/15展開試營運、12/19正式通車!三大雙鐵共構車站包括大慶站、松竹站及烏日站,周邊房市早已「漲」聲響 ... 於 m.ctee.com.tw -

#22.115綠線捷運大慶站(雙鐵共構) - EG Taichung 宜居台中

每次聽到鐵板吱吱作響的聲音,就覺得好療. 這天晚餐,小編突然很想吃排骨飯,上網估狗. 千辛萬苦才吃到的「一蘭拉麵」,原本以為. 又發現一間新的愛店了❤️ 這間已經 ... 於 egtaichung.com -

#23.有巢氏房屋台中南區興大店 - Facebook

13期重劃區臨15米路土地#中山醫學院旁 大慶車站捷運G13站#大慶 雙鐵共構 交通超便利 中山醫大慶商圈地段超優 近好市多.迪卡農.秀泰. 於 ms-my.facebook.com -

#24.台中北屯十期雙鐵共構葳格名校首席 - tnews.cc

台中 北屯十期雙鐵共構葳格名校首席近兩年房市迎來大多頭,台中以建設議題、推案量皆最多的北屯區領漲,部分預售案單價甚至上攻6字頭,令人咋舌,然外圍大漲,也讓重大 ... 於 tnews.cc -

#25.市場獨家 雙鐵共構視野採光大三房雙平車-台中市房屋出售

591售屋網為您提供台中市中古屋出售,台中市北屯區房屋出售,✨市場獨家✨雙鐵共構視野採光大三房雙平車。買房子就上591售屋網! 於 sale.591.com.tw -

#26.台中市捷運通車在即!新興「雙鐵共構站」周邊房市大盤點!

新興「雙鐵共構站」周邊房市大盤點! 台中綠線通車在即大慶、松竹、烏日站漲勢明顯走出家門就有捷運或公車,是許多人理想的購屋條件之一, ... 於 news.houseprice.tw -

#27.台中捷運綠線11月試運轉,捷運生活圈即將到來,聚焦六大共構 ...

台中 捷運路線及捷運綠線聯合開發案概況; 台中市政府G9站雙子星共構最受矚目 ... 松竹站、大慶站與台鐵成轉乘車站,台中高鐵站甚至是三鐵共構 ... 於 buuz.tw -

#28.OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的文化生活入口。 於 www.opentix.life -

#29.中部首個「三鐵共構」車站台中烏日高鐵特區吸引指標建商造鎮 ...

生活中心/綜合報導台中捷運綠線通車進入倒數,新烏日車站也即將成為中部地區首個「三鐵共構」車站,由於軌道經濟一直是房地產的趨勢,加上當地生活 ... 於 news.sina.com.tw -

#30.台中捷運展開試營運3大雙鐵站房價漲聲起

台中 首條捷運綠線將於今(16)天起展開試營運,而雙鐵共構的大慶站、松竹站及烏日站3大車站,周邊房市「漲」聲已響起,近5年來中古屋房價漲幅在18至30% ... 於 www.cardu.com.tw -

#31.【2021】台中捷運初訪#01-邁向三鐵共構的高鐵台中站

北彰化的人可能都有個概念,就是要搭高鐵,到台中站遠比到彰化站方便許多,一來聯外道路便利,二來班次多非常多。在彰化站往東的聯外道路開通前,自己 ... 於 vocus.cc -

#32.雙鐵共構效應G13大慶站後勢看漲 - ShareLife 台中房市通

... 尤其是擁有「雙鐵共構」優勢的G13大慶站,將帶動的利多效應。 ... 而搭乘台鐵,下一站即是高鐵台中站,南來北往也是方便,此外,台中鐵路高架化計 ... 於 tchouse.sharelife.tw -

#34.捷運通車倒數!!雙鐵共構綠捷雙站單元十二房價漲漲漲下一個 ...

台中 北屯低密度、高綠覆的單元十二重劃區,因為「COSTCO好市多」與「春水堂」旗艦店的進駐,加速區域商圈的形成;宛如「台北天母特區」的生活氛圍, ... 於 news.housetube.tw -

#35.【圖輯】51台鐵不加班好冷清類火車僅192人搭 - 鏡週刊

車站外不少民眾排隊等待類火車路線;圖為台中豐原站情形。 由於出勤司機員人數極少,台鐵官網公布今日臨時班表,僅開行18班區間(快)車 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.台鐵烏日站高鐵台中站在同個地方? - 背包客棧

門號所屬國家:Taiwan. 文章189 | 註冊2015-12-08. 發表於2016-03-18 13:46. 高鐵台中站和台鐵「新烏日站」共構,如果預算充足的話,高鐵省時也較舒適. 於 www.backpackers.com.tw -

#37.台中捷運綠線確定延伸彰市爭取雙鐵共構車站 - 田僑仔的家0930 ...

2018/01/12 台中捷運綠線確定延伸彰市爭取雙鐵共構車站台中捷運綠線確定將延伸至彰化市區,沿金馬路將設彰興路口、中山路口兩個捷運站,彰化市鐵路 ... 於 tank5166king.pixnet.net -

#38.新烏日車站- 维基百科,自由的百科全书

新烏日車站位於臺灣臺中市烏日區,為臺灣鐵路管理局臺中線的鐵路車站,與高鐵台中站和臺中捷運綠線(烏日文心北屯線)共站,為三鐵共站車站。 於 zh.m.wikipedia.org -

#39.屋主鐵心要賣雙鐵共構捷運G4站朝南孝親別墅1380萬

台中雙鐵共構 屋主鐵心要賣朝南大面寬孝親別墅售價1380萬地:31.7坪(含路地約7坪)建27.82使用約52坪格局:4房3廳3衛(皆開窗) 8米. 於 zxc9090777.pixnet.net -

#40.雙鐵共構樓中樓視野5房車位 - 889法拍屋網

房屋資料. 案名, 雙鐵共構樓中樓視野5房車位, 案號, 雙鐵共構樓中樓視野5房車位. 地址, 台中市北屯區遼寧路一段. 銷售狀態, 帶看中, 售價. 售1,580萬售1,280萬. 於 www.xn--889-yz0f900ahupq01a.tw -

#41.台中市北屯區竹興段0132-0000地號- 樂屋網土地買賣

特色描述 · 1.大面寬住1-1可營登 · 2.單元十二目前最便宜 · 3.置產好標的 · 4.雙鐵共構地點無敵 · 5.隔壁華太社區可做店面 · 6.大面寬、深度夠好規劃. 於 www.rakuya.com.tw -

#42.烏日高鐵到北屯區葳格 - Marestauriedili

台中 捷運104松竹站為雙鐵共構站,受自住家庭及換屋族群青睞。. 近兩年房市迎來大多頭,台中以建設議題、推案量皆最多的北屯區領漲,部分預售案單價甚至上攻6字頭,令人 ... 於 marestauriedili.it -

#43.台中北屯十期雙鐵共構,葳格名校首席 - 商周財富網

台中 捷運104松竹站為雙鐵共構站,受自住家庭及換屋族群青睞。 近兩年房市迎來大多頭,台中以建設議題、推案量皆最多的北屯區領漲,部分預售案單價甚至 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#44.台鐵新烏日到高鐵台中站

中捷綠線25日正式通車,捷運高鐵台中站與台鐵新烏日站、高鐵站共構,當地交通運量增加,每日有33條路線、1500班次公車進出,但只靠高鐵站一樓台中高鐵站簡介台中高鐵站 ... 於 goinupaffariesport.it -

#45.國光客運KUO-KUANG eBus

請選擇, 基隆, 台北, 新北, 桃園, 新竹, 苗栗, 台中, 彰化, 南投, 雲林, 嘉義, 台南, 高雄, 屏東, 宜蘭, 花蓮, 台東. 訖站地區:. 於 www.kingbus.com.tw -

#46.專業考量順應民意中捷藍線增設正英站、國際街站坪頂出口

針對外界關心台中捷運藍線增設正英站是為少數人利益,台中市政府 ... 有關外界關心路線北移雙鐵不共構一事,葉局長表示,過去方案就無法共構,沙鹿段 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#47.台中捷運綠線各站房價全揭露4大指標直指1站CP值最高

在交通部分「松竹站」擁有雙鐵共構議題、也鄰近74交流道,交通便利性相較其他站點來說更有利,另外北屯前三大公園「舊社公園」就在松竹站出口,綠地充足, ... 於 house.ettoday.net -

#48.台鐵停駛台中往來彰化類火車疏運順暢| 生活 - 中央社

與高鐵台中站共構的台鐵新烏日站內,今天上午人潮稀稀落落,車站門口並張貼「5月1日表定列車全部停駛」的公告。記者前往0972班次類火車台鐵新烏日站外 ... 於 www.cna.com.tw -

#49.B4.B5截直取彎! 棄雙鐵共構! 顏家建案升級"捷運宅"?【台灣 ...

讓 台中 空轉4年? 盧秀燕"大改中捷設站"圖利顏家? 追! "隨便降落都在顏家土地" 3Q:顏寬恒把中二當大富翁! 躲避監督? 顏家爭議地連爆. 於 www.youtube.com -

#50.一圖看懂台中捷運綠線:試營運開通時間、路線圖、轉乘資訊

台中 捷運是桃園以南、高雄以北,台灣大中部地區的第一條捷運線,從高鐵台中站至北屯總站共18個站,路線總長16.71公里,串連高鐵、台鐵、台中公車,且每班 ... 於 www.cool3c.com -

#52.雙鐵共構利多房價飆2成!台中捷運這1站超夯

台中 市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略,除縮短台鐵班次間的間距,並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5 個新站點,其中,捷運綠線與台鐵雙鐵共構 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#53.台中市北屯區松竹雙鐵共構樓店 - 信義房屋

松竹雙鐵共構樓店 ; 單價. 本物件含加蓋,詳洽經紀人員 ; 建坪. 67.65坪 ; 地坪. 12.07坪 ; 主+陽. 45.76坪 ; 屋齡. 28.6年. 於 www.sinyi.com.tw -

#54.桃園/中路特區房價飛漲新案破5字頭仍吸脫北客

... 本身擁有天時地利之便,近萬坪風禾等3大公園、國際文教學區與雙鐵共構 ... 全台房市熱,央行從去年底不斷對房市祭出各項管制,仍無阻台中建商推案 ... 於 times.hinet.net -

#55.兩鐵列車 - 交通部臺灣鐵路管理局

(2) 非對號車:乘客需自行保管車輛,且不能妨礙到其他旅客搭乘,請依站務人員及列車長引導搭乘。 (3)本局僅部分車站開放非攜車袋自行車上下車,兩鐵車站僅限「自行車額度 ... 於 www.railway.gov.tw -

#56.台鐵停駛台中往來彰化類火車疏運順暢

(中央社記者蘇木春台中1日電)台灣鐵路工會今天發起不加班活動, ... 與高鐵台中站共構的台鐵新烏日站內,今天上午人潮稀稀落落,車站門口並張貼「5 ... 於 newtalk.tw -

#57.松築瓚- 台中市北屯區-捷運G3雙鐵共構全新兩房 - 我家網

北屯最熱機捷特區!萬眾矚目,最強雙鐵共構宅,一次到位!現在享機能,未來賺增值! 「機廠特區內離G4松竹站最近、走路就到!」 「北屯未來發展、從G4松竹核心啟動! 於 www.myhomes.com.tw -

#58.台中捷運路線懶人包!藍線有哪些站? 台中捷運綠線延伸?橘 ...

台鐵共構. 配合台鐵豐原~台中之間的鐵路捷運化,台中捷運在104松竹站、 115大慶站都有跟 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#59.台中捷運台鐵共構站。捷運松竹站 - 蘋果話日常

也能拍到舊社公園的綠景,可以自己找找角度,視野很不錯。 右邊是捷運綠線,中間是連接便道,左邊就是台鐵松竹站,捷運及台鐵兩站透過 ... 於 apoarea.tw -

#60.北屯好市多雙鐵共構,全新整理五房~地價超過房價! - 永慶房屋

台中 市北屯區松山街房屋,買屋推薦:北屯好市多雙鐵共構,全新整理五房~地價超過房價! 1.全新整理,管線更新,即可入住2.使用約53坪孝親房,一樓孝親房,家中長輩免爬 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#61.中台灣運輸突破彰化爭取台鐵.捷運共構 - 新唐人亞太電視台

總統蔡英文曾經表示, 台中 捷運綠線要延伸到彰化市區,今天,彰化市長邱建富提出了,「 雙鐵共構 車站」計畫,讓轉乘更便利。 於 www.ntdtv.com.tw