陶瓷 浸 米 水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和程珺的 大英博物館給世界的藝術課:細品一生必看的21件文明珍寶,在一個博物館思考整個世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和原點所出版 。

國立雲林科技大學 機械工程系 張元震所指導 黃彬勝的 結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術 (2021),提出陶瓷 浸 米 水關鍵因素是什麼,來自於浸塗法、Breath Figure、甘油、液體透鏡、奈米結構。

而第二篇論文遠東科技大學 機械工程系碩士班 王振興所指導 王聖方的 陽極氧化鋁膜/鋁線材微結構對電性之影響 (2021),提出因為有 陽極氧化鋁、陶瓷包覆導線、兩段式陽極處理、氧化鋁膜的重點而找出了 陶瓷 浸 米 水的解答。

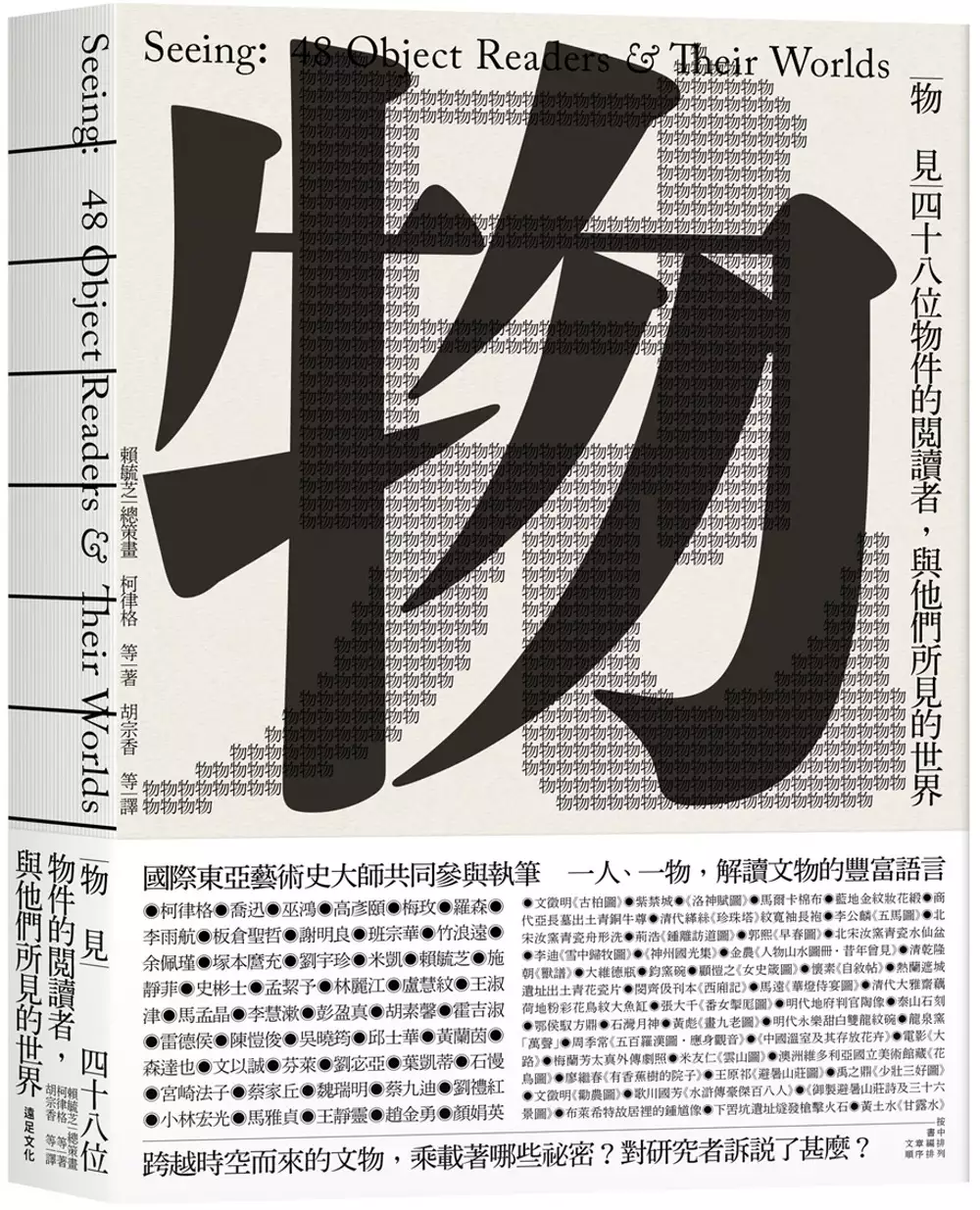

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決陶瓷 浸 米 水 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

陶瓷 浸 米 水進入發燒排行的影片

📌買(柿紅/櫻粉)釉光陶瓷不沾三鍋4件組

按這裡→https://lihi1.cc/GGBmz

1.滑蛋蝦仁

美味秘訣:

1. 加蛋白醃,口感更滑嫩

2. 蛋滑的秘訣:加太白粉水 蛋保水又滑嫩

3. 油溫高、關火滑 蛋嫩口感好

材料:

蝦仁 300公克/shrimps 300g

蔥花 40公克/scallion 40g

雞蛋 6顆/eggs 6pcs

調味料:

鹽 1/2茶匙/salt 1/2tsp.

白胡椒粉 1/2茶匙/ white pepper powder 1/2tsp.

太白粉水 2大匙/ thickener 2tbsp.

米酒 1大匙/cooking rice wine 1tbsp.

醃料:

A

鹽 1/2茶匙/salt 1/2tsp.

蛋白 1大匙/egg white 1tbsp.

太白粉 2茶匙/tapioca starch 2tbsp.

B

油 1大匙/oil 1tbsp.

作法:

1. 蝦仁洗淨後開背,去除腸泥。用餐巾紙吸乾表面水分。

2. 再加入所有醃料 ,再加入油拌勻。

3. 鍋中加入1大匙油,放入醃好的蝦仁,炒至變紅且熟後取出備用。

4. 雞蛋打入大碗中,加入所有調味料拌勻。再加入炒過的蝦仁和蔥花,攪拌均勻即可。

5. 熱鍋,倒入約2大匙油燒熱,再倒入作法4的蛋液,蛋液邊緣出現漂亮裙邊後將蛋液輕輕往中央推入,至半熟後熄火。

6. 利用餘溫讓蛋液慢慢凝固至熟即可。(餘溫加熱,蛋不過老)

2.豆豉鮮蚵

材料

鮮蚵 600公克 oyster 600g

豆豉 40公克 fermented black bean 40g

嫩豆腐 1盒 silken tofu 1box

蔥 100公克 scallion 100g

蒜末 15公克 garlic 15g

辣椒末 20公克 chili 20g

醬油膏 2大匙 thick soy sauce 2tbsp.

水 100ml water 100ml

白胡椒粉 1/2茶匙 white pepper powder 1/2tsp.

米酒 2大匙 cooking rice wine 2tbsp.

太白粉水 2大匙 thick soy sauce 2tbsp.

香油 1大匙 sesame oil 1tbsp.

作法

1. 豆豉沖洗去多餘鹽分。(不要用浸泡的,鮮味不流失)

2. 蔥白、蔥綠分別切成蔥粒。

3. 嫩豆腐切丁。

4. 鮮蚵輕輕拌洗乾淨。

5. 將鮮蚵放入沸水中汆燙30秒,撈起瀝乾。(水滾下鍋燙30秒就OK!這樣鮮蚵不過老且炒後不易出水)

6. 熱鍋,倒入1茶匙油,放入薑末、蒜末、蔥白與辣椒末炒勻,再放入豆豉炒香。

7. 加入水、醬油膏與白胡椒粉煮勻。

8. 加入鮮蚵、嫩豆腐、米酒燒煮一下,加入蔥綠煮滾。

9. 以太白粉水勾芡,再加入香油提味即可。

3.薑絲小捲

材料:

小卷 800公克 neritic squid 800g

薑絲 40公克 ginger 40g

辣椒絲 適量 chili pepper 20g

蔥絲 適量 scallion 40g

調味料:

醬油 2大匙 soy sauce 3tbsp.

米酒 2大匙 cooking rice wine 3tbsp.

細砂糖 1茶匙 sugar 1tsp.

烏醋 1大匙 black rice vinegar 1tbsp.

作法:

1.熱鍋,倒入適量油,放入薑絲以中小火煸香至微金黃。

2.放入小卷,拌炒均勻並將表面煎至略焦黃。

3.加入所有調味料,辣椒絲、蔥絲,拌炒均勻,最後燒至收汁即可。

4.,煎馬頭魚

秘訣:吸乾表皮水分 煎起來完整不軟爛

秘訣:裹一層薄麵粉 煎得更香更好看

秘訣:大火下鍋更酥脆

材料

馬頭魚 3尾/amadai 3pcs

薑片 15公克/ginger 15g

蔥段 15公克/scallion 15g

米酒 1大匙/cooking rice wine 1tbsp.

鹽 適量/salt q.s.

中筋麵粉 適量/plain flour q.s.

油 適量/oil q.s.

作法

1. 馬頭魚洗淨,放上薑片、蔥段與米酒,兩面抓醃均勻,靜置5分鐘。

2. 挑除蔥薑後,取餐巾紙吸乾兩面水分,抹上鹽後沾麵粉,拍掉多餘的麵粉備用。

3. 鍋預熱後倒油,輕輕放入作法2的馬頭魚,大火煎1分鐘後轉小火,煎到邊緣金黃上色後翻面,中火煎熟即可。

5.九層塔蛋餅

材料

雞蛋 2顆 egg 2pcs

九層塔 適量 basil leaves q.s.

中筋麵粉 160公克 plain flour 160g

太白粉 20公克 tapioca starch 20g

水 250ml water 250ml

鹽 1/4茶匙 salt 1/4tsp.

醬油膏 適量 thick soy sauce q.s.

作法

1.中筋麵粉、太白粉、鹽、水混合均勻成麵糊,靜置10分鐘。

2.雞蛋、九層塔混合均成蛋液備用。

3.熱鍋,倒入1茶匙油,放入2大杓的麵糊,以中火煎至凝固變色。

4.將麵糊翻面煎至兩面都上色略焦香。

5.將煎好的餅鏟起,鍋中倒入蛋液,再放回餅壓一下。

6.煎至蛋熟後翻面再煎一下,折起成卷狀起鍋。

7.切成小段,再塗上醬油膏即可。

-

6.照燒雞腿

醬汁好記比例:

柴魚醬油:味醂:米酒=3:2:1

材料:

雞腿排 2支/ chicken thigh 2pcs

鮮香菇 適量/shiitake mushroom q.s.

調味料:

柴魚醬油 3大匙/bonito sauce 3tbsp.

味醂 2大匙/mirin 2tbsp.

米酒 1大匙/cooking rice wine 1tbsp.

作法:

1. 在雞腿排肉厚處劃刀,備用。(劃刀快熟又易入味)

2. 將所有調味料混合拌勻成照燒醬。

3. 熱鍋,將雞腿排朝下,放入鍋中,開中小火,將底部煎至出油且雞皮金黃酥脆。(用雞皮的油脂煎雞腿更香)

4. 將雞腿翻面,繼續用中小火煎熟。

5. 將多餘的雞油用廚房紙巾吸除,放入香菇,再倒入醬汁,轉小火,將醬汁燒至濃稠。(小火燒煮,雞腿入味 醬香味濃)

-

楊桃美食網

http://www.ytower.com.tw

Youtube

https://www.youtube.com/user/ytower01

Facebook

https://www.facebook.com/ytower01

結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術

為了解決陶瓷 浸 米 水 的問題,作者黃彬勝 這樣論述:

本研究為利用液滴透鏡輔助奈秒雷射於矽基板上加工奈米結構。開發的技術重點是利用Breath Figure法生成的高分子薄膜微孔模板,並在此模板上浸潤甘油來形成微米尺度之液態透鏡陣列,做為雷射二次聚焦之透鏡,再結合雷射熔融基板材料形成微奈米結構的製造技術。 在Breath Figure製作上,將Polystyrene、Polymethylmethacrylate與甲苯混合成高分子溶液,透過甲苯高揮發特性以帶走基板表面熱能,使環境中水分子冷凝於基板表面,待溶液蒸發完畢形成高分子微孔薄膜。本論文使用Dip Coating方式測試兩種拉升速度,900 mm/min與400 mm/min,以製作所需

之微孔薄膜。其所形成之微孔孔徑在拉升速度900 mm/min時介於 1.2 μm 至 3.8 μm之間,400 mm/min則是介於1 μm 至3.6 μm之間,而孔洞剖面為橢圓狀,在拉升速度900與400 mm/min膜厚分別為1.5、1.2 μm。 接著於微孔孔洞內浸潤甘油形成甘油透鏡,將雷射光經由甘油透鏡二次聚焦達到熔融矽基板。在本研究中探討不同雷射功率與不同掃描間距對於所加工出結構之影響。其結果顯示在雷射以掃描間距20 μm、正離焦4.8 mm、雷射功率密度介於1.63×107~1.74×107 W/cm2能加工出矽微奈米結構,經由量測得知微峰結構直徑介於1.1~1.4 μm之間。在

拉升速度400 mm/min所加工出來的結構高度介於20~160 nm,而在拉升速度900 mm/min結構高度介於20~130 nm。

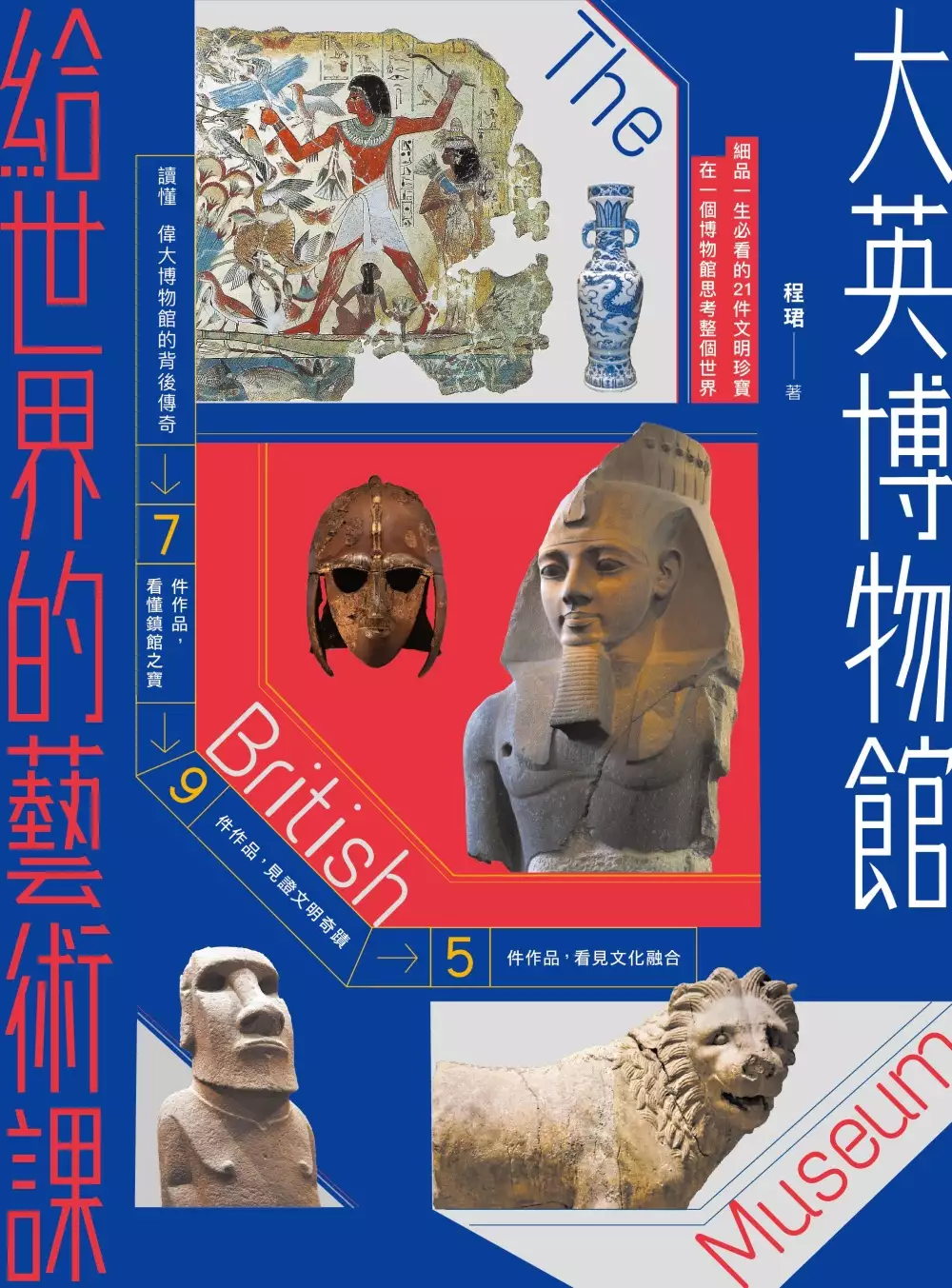

大英博物館給世界的藝術課:細品一生必看的21件文明珍寶,在一個博物館思考整個世界

為了解決陶瓷 浸 米 水 的問題,作者程珺 這樣論述:

大英博物館尋寶記 讀懂偉大博物館的背後傳奇 ▌用21件珍寶,濃縮800萬件藏品精華 ▌ 3大主題,從大英博物館思考全世界 7件作品看懂鎮館之寶˙9件作品見證文明奇蹟˙5件作品看見文化融合 是掠奪?是守護?是反省? 認識15位文物傳承者,帶你揭開文物神祕面紗 還原歷史真相,他們就是頂級館藏傳奇的一部分 嚴選21件珍品,講透人類文明的價值所在 更說透畫裡畫外的動人故事 一個藝術浸泡過的理科大腦 最能幫你有效率地讀懂世界頂級博物館 ▌學習這一課,從此不再盲目打卡,走馬看花,腦袋空空 ▌ ▌懂世界: ˙為什麼大英博物館最多人參觀的地方,永遠在羅塞塔石碑?法老

過世2000年後,兩個男人去征討他的國家,研究他們的文字,這相隔2000年的交流,如何寫下文明的里程碑? ˙馬雅文明和復活島,曾經輝煌卻又消失,傳奇文明如何覆滅?世外桃源的真正下場是什麼?文物如何洩露玄機? ˙如何從古埃及壁畫,理解埃及人的理想生活?埃及法老的雕像,為什麼都那麼像? ˙一件美索不達米亞至寶,說出人類最早的城市是如何運轉的?而一件史前人類的雕刻,讓我們看見一萬多年前的人類,與我們無所差別的精神世界? ˙兩河流域的一塊泥板,如何震驚世人?諾亞方舟的故事只存在於《聖經》裡嗎? ˙世界最早的亞述帝國,人口占了世界1/3,為何國王愛獵獅?而一個戰車

模型,竟能看懂統治者是如何管理國家? ▌講傳奇: ˙破解古埃及文的商博良,有多天才,破譯既表音又表意的古埃及文字?他為了文物,42歲英年早逝,巴黎協和廣場的方尖碑原來是為了紀念他? ˙埃及法老拉美西斯二世的雕像,英法爭搶入手,卻難以搬回。靠著義大利考古學家設計的液壓裝置才撬動,動用百位工人好不容易才運抵倫敦? ˙十四層樓的摩索拉斯陵墓,名列世界古代七大奇蹟,當代建築爭相仿效,是如何消失的? ˙英國大衛爵士如何眼光獨具,收藏了碩果僅存罕見的元青花瓷,改寫了中國陶瓷的歷史? ˙八國聯軍入侵下的受難國寶《女史箴圖》,堂堂大英博物館竟硬生生切割它,犯下世界級

的錯誤? ▌看名作: ˙為什麼古希臘雕塑特別珍稀、好看?如何正確欣賞? ˙《女史箴圖》是一幅文學插畫?畫中十二重要場景訴說著怎麼樣的歷史故事? ˙犍陀羅佛像為何跟我們熟悉的佛像不一樣?高挺的鼻子,長得一張西方臉? ˙12世紀的西洋棋,是大英博物館的人氣文創商品,托腮王后成了最佳表情包? ˙從近8000張到今天剩不到十張,《神奈川衝浪裏》如何從過去紅到今天,成為史上最暢銷的浮世繪? ▌非皇室貴族收藏,備受爭議的大英帝國殖民掠奪史 大英博物館是世界上歷史最悠久、規模最宏偉的綜合性博物館之一,也是大家公認的「一生一定要去的景點」。長期展品15萬件,館藏800多

萬件,是全球涉及範圍最廣以及館藏數量最多的博物館之一。既有13000多年前的史前文物,也有19世紀的近現代作品,可說覆蓋了整個人類文明的藝術發展史。 大英博物館的建立非常特別,它是以民間人士收藏為基礎而成立的博物館,不像法國羅浮宮或俄羅斯冬宮,是以王室收藏為基礎而建立的。尤其是藏品來源,一直處於輿論的風口浪尖,因為很大一部分都是英國在18到19世紀對外殖民和擴張中得來的。就說古埃及的文物收藏好了,大英博物館收藏的數量竟然高達10萬多件,這是其他博物館永遠無法企及的。還有像是復活節島雕像、馬雅宮廷放血儀式浮雕、《女史箴圖》等,這些文物都是英國對外殖民過程中搶掠的最好證據。這也就是為什麼,

直到現在依然有那麼多國家在向大英博物館申討,希望他們能歸還屬於自己國家的文物。 可能因為大英博物館裡的文物,都不是來自自己國家,讓英國人比較有「羞愧感」,所以他們在博物館「責任」這方面,做得非常到位,最先確定了博物館的公共地位,並且規定:「館裡的每一件藏品都將永久保存並供後世使用,而且保證所有學者和懷有好奇心的人們都能自由地進出。」這也就是為什麼大英博物館至今對所有人免費開放,放棄了「門票」這一筆非常可觀的收入。 另外,大英博物館的理念也是很特別的,它一直傳承著「在一個博物館裡思考整個世界」的傳統,試圖在全世界的文物中尋求連接性和統一性,從而建立不同文明之間的相互理解。

▌800萬件藏品,濃縮人類文明的藝術簡史 這是大英博物館和其他大型博物館(如羅浮宮或大都會博物館)最不一樣的地方,因為這個博物館的著眼點一直放在「全球文明」上。這本《大英博物館給世界的藝術課》也是從這個視角出發的,特意精選了大英博物館裡21件非常重要的藏品,它們幾乎覆蓋了全世界各個地區的文明,有像四大古文明之一的古埃及文明,也有像復活節島這樣已經永遠消失的部落文明。它們中的每一件所反映的都是不同時期的人類,他們的智慧、觀念與創造力的結晶。 相信當你讀懂了這本書裡介紹的21件藏品之後,下次再去時,肯定不會蒙圈,並且可以真正地做到「在一個博物館裡思考整個世界」。作者以圖文結合的方式進

行深入淺出的講解。200多張精美插圖,零距離感受珍寶的細節魅力——透過大量高清圖片和詳細的博物館索引,帶你高效逛完,從珍寶栩栩如生的細節感受震懾心靈的力量,領悟不同文明的精神核心。 ▌轉型守護全人類的歷史文化 1914 年第一次世界大戰爆發,對英國來說是一個巨大的轉捩點,它表面雖然贏了,但國力開始衰退,世界霸權國的地位也逐漸被美國所取代。那時候的大英博物館開始不那麼「野蠻」了,停下「搶奪」的步伐,慢慢地轉型成一座綜合博物館,致力於呈現全球人類的歷史、藝術和文化。直到現在,大英博物館依然在考古、收購藏品等各個相關領域非常活躍,但都是完全合法的,像這本書裡提到的舞王濕婆雕像和《神奈川衝

浪裏》,就都是合法購買的。 所以對於大英博物館,還是要辯證地去看待它。它的確有過非常野蠻的一段歷史,但這並不代表著這個博物館裡的每一件文物都是搶來的。另外,博物館裡的每一件文物,不管是來自哪個國家和地區,博物館也都盡其所能地給它最好的修復和保護。從某個角度去看,大英博物館也是在替全人類守護著那些珍寶,比如本書裡所提到的亞述獵獅浮雕,它如果依然留在伊拉克的話,恐怕早就被毀了。 ▌怎麼逛,不迷路又深入 如果有一天你去參觀大英博物館,而時間只有一天,那我建議你還是先看一下我在書裡提到的這21件藏品,在這裡再提供給你一條遊覽路線作為參考: 底層:羅塞塔石碑(4 號房間)—拉

美西斯二世雕像(4 號房間)—獵獅圖(10a 號房間)—巴特農神殿浮雕(18 號房間)—摩索拉斯陵墓(21 號房間)—智利復活節島雕像(24 號房間)—馬雅宮廷放血儀式浮雕(27 號房間) 1 層:舞王濕婆(33 號房間)—犍陀羅佛陀坐像(33 號房間) 2 層:大衛對瓶(95 號房間) 3 層:路易斯棋子(40 號房間)—薩頓胡頭盔(41 號房間)—奧克瑟斯雙輪戰車模型(52 號房間)—大洪水泥板(55 號房間)—烏爾軍旗(56 號房間)—內巴蒙墓室壁畫(61 號房間)—奧古斯都頭像(70號房間) *4件非長期展出藏品不在此遊覽路線內 需要特別說明的是,大英

博物館的展品經常會換地方,所以本書中提及的展品位置僅供參考。

陽極氧化鋁膜/鋁線材微結構對電性之影響

為了解決陶瓷 浸 米 水 的問題,作者王聖方 這樣論述:

導線結構大部分為外覆高分子PVC的金屬線,普遍不耐高溫、酸鹼、磨耗以及嚴苛氣候,PVC絕緣外層耐溫僅60℃,隨著PVC老化並脆化,絕緣性降低,陶瓷層優異的材料特性可以解決此高分子的使用限制,用以取代傳統導線,完全不會有過熱燃燒起火問題,本研究使用陽極處理氧化鋁,作為絕緣層,PVC體積電阻 >1012 Ω - cm ,但氧化鋁卻有 >1014 Ω - cm ,相差百倍。以鋁線為芯材,表面用陽極處理生成氧化鋁作為絕緣層,作法如下:鋁線當作陽極,陰極選取石墨板為惰性電極,草酸為電解溶液,通電使鋁線材表面氧化形成氧化鋁薄膜,其化學性穩定,不受酸鹼腐蝕,氧化鋁熔點2,072°C,即使500°C下,體積

電阻率仍有1014 Ω - cm ,介電擊穿電壓有18KV/mm,氧化鋁不可燃、耐酸鹼、幾乎沒有壽命侷限。習知陽極氧化鋁是高密度堆積六角形孔洞,可填塞色料發色,其孔洞緊密排列,且氧化鋁膜緊密附著在鋁基材,可完整均勻包覆鋁線,空氣中當電壓小於10000V時不導電,電阻為無窮大,但電壓大於10000V時,空氣就會被擊穿而導電,設計氧化鋁作為絕緣層,再有孔洞提供的空氣電阻,研究陽極氧化鋁當作導線絕緣層的可行性。以CVD和PVD在金屬上披覆陶瓷,難以避開披覆層剝落問題,本研究選用工業用純鋁,先研磨將鋁表層氧化層去除,再浸泡氫氧化鈉,為了清潔表面,接著浸泡硝酸溶液中和殘留氫氧化鋁,同時表面敏化,再以化學

拋光將表面平整化,以利於進行陽極處理時能平均分布電荷。鋁基材之表面粗糙度與化學拋光後表面粗糙度成正比,2000號砂紙研磨所得粗糙度為0.72μm,足以有利於後續氧化鋁生長,10%草酸50V生成之微結構孔洞小,且可生成厚度35.92μm,此厚度為最佳電阻>2000MΩ。因氧化鋁因成長張應力產生沿線材方向的裂紋,而在裂紋處電擊穿,雖然已達到高絕緣電阻,但裂紋缺陷有擊穿後電阻出現,其氧化鋁膜成長厚度約每增加10V之電壓,厚度增加1倍,使用兩段式陽極處理,第一段使用30V,第二段使用50V,經由第一段10min以上製造緻密表層,再加上第二段加速生長,以達到最佳絕緣,第一段30V陽極處理需要大於10mi

n,而第二段加速生長其需要大於30min才能生長出能抵抗1000V高壓之絕緣電阻,再經由披覆凡力水,先隔絕氧化鋁與大氣接觸吸收水份,並填補應力產生裂紋,達到最高絕緣電阻之導線,製作出來之AAO最高耐電壓1000V下接近∞,並進一步解決具氧化鋁外層導線的彎折裂開問題,撓曲90度仍能抵抗250V直流電壓,工作溫度達450℃。