陳志欣東和鋼鐵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡丹,徐孝貴,鄭乃銘,高子衿寫的 在途中:21位俠女的藝術青春夢 和杜君立的 人機文明傳:一部技術枴點上的世界通史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和大寫出版所出版 。

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 曾昭衡、陳伶伶所指導 徐韻如的 以機器學習理論建置氣候因子和天氣災害因子與潛在水稻損失預測模型 (2020),提出陳志欣東和鋼鐵關鍵因素是什麼,來自於氣候變遷、人工智慧、機械學習、水稻損失、社會科學統計軟體(SPSS)。

而第二篇論文國立嘉義大學 食品科學系研究所 翁義銘所指導 梁玉琪的 設立與營運食品工廠所需遵循之法規與驗證:以發酵工廠為例 (2020),提出因為有 食品安全、食品工廠、食品認證、食品法規的重點而找出了 陳志欣東和鋼鐵的解答。

在途中:21位俠女的藝術青春夢

為了解決陳志欣東和鋼鐵 的問題,作者簡丹,徐孝貴,鄭乃銘,高子衿 這樣論述:

橘園策展(股)公司董事長簡丹以她敏銳的觀察、獨具的慧眼,細膩的筆觸,為藝文圈及藝術界二十一位在這個文化產業生態中努力超過三十年的女性朋友做下紀錄,記錄下那個年代所經歷的點點滴滴,深具意義,她們個人的才能、努力和付出,也映照了生命的軌跡和時代的脈絡,對社會、政治、經濟與文化創造了實屬不易的價值。

以機器學習理論建置氣候因子和天氣災害因子與潛在水稻損失預測模型

為了解決陳志欣東和鋼鐵 的問題,作者徐韻如 這樣論述:

聯合國指出21世紀極端的氣候將會更頻繁與廣泛,氣候變遷所造成的災害已成為全人類的安全問題。近年人工智慧(AI)的興起及機器學習(ML)應用,在環境應用方面的影響也不遑多讓。在農產業水稻方面,雖有天氣預測支援農民進行相關防護措施,但突如其來的天災降臨時,造成的水稻損失是逐年增加。若能提早得知天災造成的水稻潛在損失,即能提早做好災前的應變,減少人民財產損失。本研究旨在導入ML之概念,利用ML軟體,如:SPSS,做環境衝擊因數對水稻造成的災害預測及氣候模擬分析。將氣象因子及天然災害因子列為變數,再藉由獨立樣本T檢定及類神經網路進行變數篩選。利用機器學習理論基礎之決策樹進行模型訓練,並使用特徵曲線(

ROC)圖及曲線下面積(AUC)衡量模型的準確度及預測價值,再利用IPCC RCP 4.5預測值進行長短期預測。本研究所得決策樹結果共有四種模式,做為水稻潛在損失之長短期預測使用。在短期預測之結果方面單一月份預測成果和實際值差異過大,但單一事件的預測結果卻很精準,水害可使用模式一;寒害可使用模式三;病蟲害可使用模式二。而在長期預測分析結果共有兩部分:第一部分(2020)結果得知,預測值與實際值差異率為83%。相較於以觀測值進行水稻潛在損失金額的預測結果優,表示此模式適合以未來氣象預測值進行水稻潛在損失的預測。第二部份(2017-2019)結果得知,預測值與實際值差異率為68%。兩部分之結果相差

15%,代表以一個時間區段進行水稻潛在損失的預測結果較佳。農委會或農糧署等相關單位應可根據不同目的(短期、長期預測)進行本論文模式一至四之選擇。短期(月預測)可依災害類別如:水害使用模式一、寒害使用模式三、病蟲害使用模式二;而長期(年預測)預測亦可使用模式一。

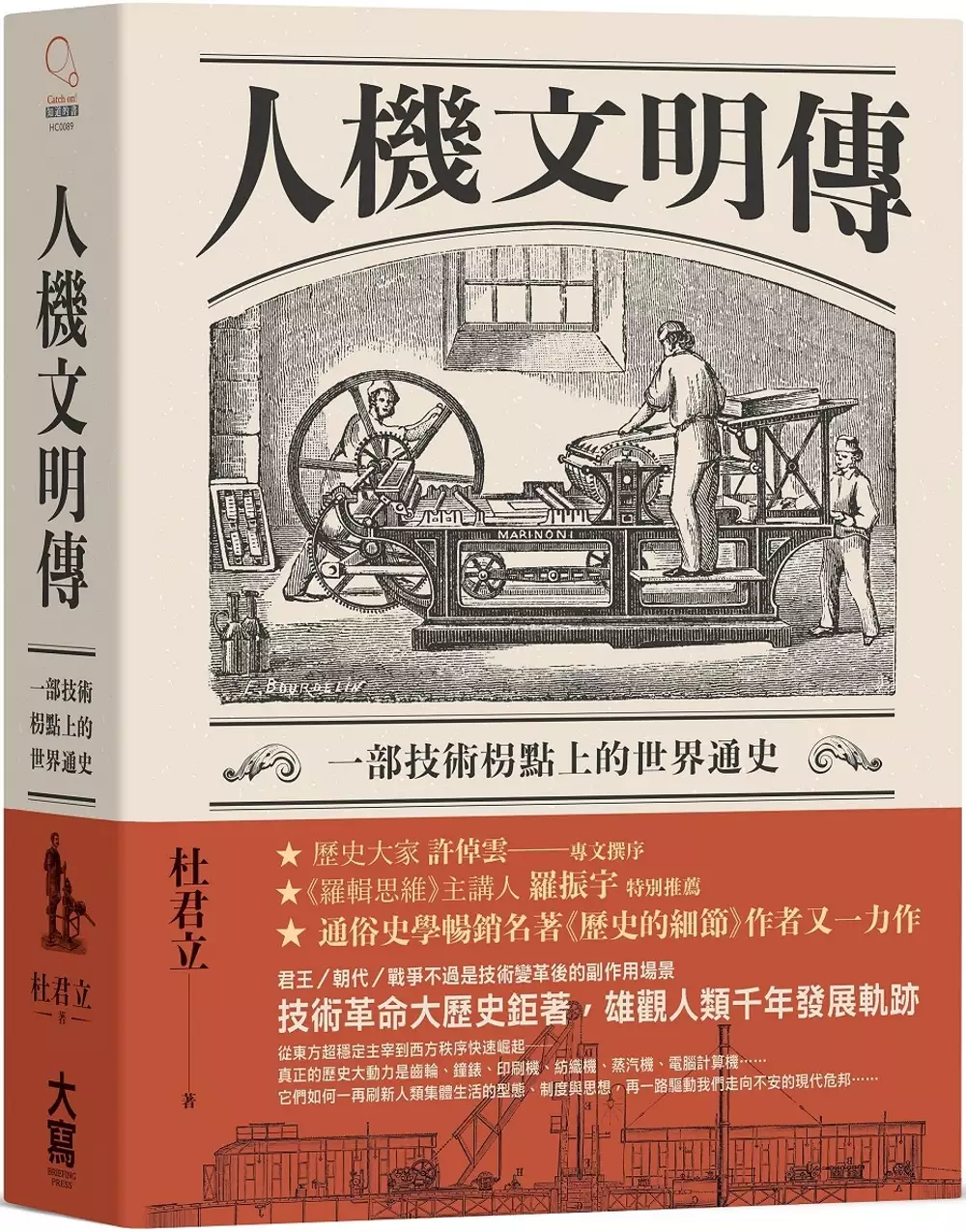

人機文明傳:一部技術枴點上的世界通史

為了解決陳志欣東和鋼鐵 的問題,作者杜君立 這樣論述:

〈著名史學家 許倬雲 專序推薦〉/「豆瓣」8.9分 讀者高度評價 一部用故事組織歷史主軸,又從主軸豐富歷史細節的「技術vs.人類互動版全球史」 從東方主宰到西方崛起,用「科技史觀」推演人類版圖進化; 當君王和朝代不是主軸,戰爭與革命只是場副作用── 一本以技術革命談論數千年人類文明軌跡的大歷史鉅著 什麼是古代?什麼是現代?我們現在身處的這個世界是怎樣形成的?我們和祖先的生活又有什麼不同?那麼,請跟隨這本書,沿着機器和齒輪的軌跡,回到前世,回到古代,回到歷史。 從石器時代的弓箭,到青銅時代的輪子,人類經歷由工具轉變到機器的旅程。當人類發現時間並馴服時間,人類

最終被時間馴服。鐘錶創造了時間,印刷機消除了時間。書本的印刷開展了文藝復興、宗教改革、科學革命和啟蒙運動。紡織機和蒸汽機為我們打開了工業時代的大門,火車和輪船打破了空間的區隔,天朝走向沒落,美國成為現代國家的典範。從汽車到電腦,人類根據自己的想像塑造了機器,同時也重新塑造了人類自己,使人類本身越來越像機器,直到被機器取代,這就是現代。 鐘錶、印刷機、紡織機、蒸汽機、計算機如同一座座里程碑,「現代的歷程」就是場終結傳統的歷史,也是人類一步步超越本能,超越自然,超越歷史的歷史。 機器帶給我們豐裕,也帶給我們焦慮。 從科技的革命出發,在這本充滿細節與個人生活改變的世界科技史中,我們

將看見許多過往被認定為「當代科技進程」的發明與器械創造,其實應該是決定「當代進程的科技」──當許許多多的技術與人類生活場景再次細密地描寫出來,讀者們將驚覺歷史高度的重複規律──所有的制度/群體安排與資源競逐,都是因為技術革新而起! 不過,人類從蠻荒到「暴富時代」,每一次的技術枴點後,新一輪的現代歷程與翻修,人類的人性與思維本身是否真正的進步?這也是在這本鉅著當中,作者與徵引的各代思想家共同要追問的反思。 人與機器的歷史,將至何處?本書沒有自信滿滿的預測,但爬梳了千來以來,機器顛覆又重整的全球文明秩序主路線。

設立與營運食品工廠所需遵循之法規與驗證:以發酵工廠為例

為了解決陳志欣東和鋼鐵 的問題,作者梁玉琪 這樣論述:

人們的生活品質日益提升,養生觀念也隨之加強,且常關注所食用的食品生產過程與品質是否安全。現今社會為降低生產成本,食品改由專門的業者大量製造,因此,一間環境衛生且符合政府相關法規規定的食品工廠則是政府及民眾所期望的。食品工廠從土地選擇、廠房地點、工廠規劃、建築設備、消防安檢、製造品項等都是一開始就必須明訂清楚。因此,考量到許多新興的食品業者對於食品工廠從廠房選址到正式生產過程,需要面對許多種類的法規,本文特別將業者建廠必須遵守的主要法規分成3大類來進行探討,並以益生菌發酵工廠為例做說明。第一類:土地相關法規對食品工廠設置之要求,例如:「國土計畫法」、「全國區域計畫」、「直轄市、縣(市)區域計畫

」、「都市計畫法」、「非都市土地使用管制規則」。第二類:建廠相關法規對食品工廠設置之要求,例如:「建築法」、「環保相關法規」、「工廠管理輔導法」、「消防法」。第三類:食品相關法規之要求,例如:「食品安全衛生管理法」、「食品工廠建築及設備設廠標準」、「食品製造工廠衛生管理人員設置辦法」、「食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法」。本文亦將食品工廠需要取得的相關認證做彙整,提供食品業者參考。在建廠部分,本論文亦依據建築相關法規規定,如:建蔽率、容積率、停車位數量的計算方式等,舉例說明益生菌發酵工廠的平面圖設計、工廠登記程序等,讓業者了解廠區各種建築物的種類及其扮演的功能,應依照哪些法規去設計

,以及登記過程可能遇到的問題。最後,將本次研究探討內容歸納整理,得出下面結論:1.鼓勵業者申請益生菌原料藥認證,拓展益生菌市場;2.政府單位應改善工廠登記審核時間;3.業者自行取得其他衛生安全管理系統驗證尚未被政府採認;4.食品業者應體認企業社會責任藉以回饋社會。