阿美族花帽意義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertMacFarlane寫的 大地之下:時間無限深邃的地方 和賴鈺婷的 小地方:一個人流浪,不必到遠方都 可以從中找到所需的評價。

另外網站111年台灣自然及人文地理一次過關[郵政招考]也說明:... 族:族名阿美族(1)自稱為「pangcah(邦查)」,有「人」、「同族人」的意思,臺東的 ... 花帽」不僅能反映出女性的年齡,更蘊含豐富文化意涵。例如白羽毛代表白雲、半圓形代表 ...

這兩本書分別來自大家出版 和有鹿文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 仇小屏所指導 陳宣方的 論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象 (2019),提出阿美族花帽意義關鍵因素是什麼,來自於轉化、神性化、魔性化、造神、妖魔化。

而第二篇論文國立交通大學 科技法律研究所 王敏銓、林三元所指導 馬鈺婷的 從財產權理論看我國原住民族傳統智慧創作之審查實務 (2018),提出因為有 原住民族傳統文化表達、原住民族傳統智慧創作、財產權理論、排除體制、管理體制、溝通理論、模組理論的重點而找出了 阿美族花帽意義的解答。

最後網站《祭得穿衣服》P.k.s.美學文化-臺灣原住民族祭儀與服飾特展則補充:花蓮市公所積極耕耘原住民族傳統文化,希望協助文化復振,也讓傳統文化向下扎根,繼去年舉辦傳統南勢阿美族服製作後,今年開辦傳統帽飾-大花帽復振研習,三個部落共40位 ...

大地之下:時間無限深邃的地方

為了解決阿美族花帽意義 的問題,作者RobertMacFarlane 這樣論述:

長期以來, 我們都在大地之下安放著我們唯恐失去的東西、但願不曾存在的物件, 以及我們鍾愛並祈求能挽回的一切。 你腳下的地面,是另一個深邃世界的屋頂。 大地之下,充滿寓言,長久以來都象徵不易言說觀看的一切——失落、悲慟、隱晦的心靈深處,因而作者說:「黑暗可能是視覺的媒介, 而下降可能使人迎向啟示,而非剝奪。」 那是因為,地下世界的岩石、寒冰、地下河中,記錄、封存了地球最悠遠的歷史,悠遠到我們必須發明一個特定辭彙「深度時間」(deep time),用來形容那個「寒冰會呼息,岩石有潮信,山巒有漲落,石頭會搏動」的世

界。在那樣以億萬年為尺度的世界中,往下一公分可能就代表回溯上萬年。 那也是因為,地下世界有人類對誕生與死亡的原始想像。有希臘神話的冥界五河,千年前的人類意外踏入石灰岩洞看見黑暗中滔滔的地底河流時,在這樣的無星河上寄托了人類重生的希望。那裡還有幾千、幾萬年前的人形岩畫,記錄了人類先祖留下的自由心靈——挪威海蝕岩洞的天險見證了他們先進的航海技術,也見證那個時期生之喜悅還未受玷污,無比神聖。 森林中地下的「樹聯網」是樹木和真菌的互助網絡,在人眼所不能見之處,樹木會在土壤中向別的樹木伸出援手。這將刷新我們對地球生命的理解,糾正人類的狂妄自大。因而作者認為

:「只要你的心智更接近植物,我們就能用意義將你淹沒。」 巴黎有座地下城,洞穴和隧道以對應的地面街區命名,一座鏡像城市因而產生,而地面則成了對稱線。這裡是無政府人士口中的「臨時自治區」,人們在此地可以改換身分,取得不同的生存之道、人己關係,活得放浪不羈。 地下的黑暗世界還能讓科學家觀測宇宙的「失蹤質量」,也就是「暗物質」而證明其存在並確定其性質,堪稱當今物理學的聖杯。「這埋藏在岩石中的空間是一座天文台,儘管深藏地底,多數時間卻在凝視天星。」 自少年時期便迷戀高山的自然寫作才子麥克法倫,在六年間180度翻轉視角,無數次深入自然

界最美麗也最駭人的空間,探訪了一個個看似沉默不語實則聲息洶湧的世界——我們庇護的珍貴之物、產出的有價之物、處置的有害之物,全埋藏在這些最古老也最原始、陰暗也最明亮的地下空間中。 當我們不斷追尋地表高處,持續搜索眼前可見的事物時,是否停下步伐,關注過你我腳踏的這片大地之下,究竟如何揭示「人類的前世與今生」? 得獎紀錄 ★ 英國《衛報》21世紀100本最佳圖書 ★ 2019年英國溫萊特自然寫作獎(Wainwright Prize for UK Nature Writing) ★ 2020年愛德華.斯坦福旅行寫作獎

(Edward Stanford Travel Writing Awards) ★ 2019 年美國國家戶外圖書自然史文學獎(National Outdoor Book Award for Natural History Literature) 好評推薦 ……身為中文讀者如我,卻更著迷他的文字抒情世界裡,藉著自然地景的描摹,對東方讀者的內在身體自性,作出啟蒙與開光的那種現象學作用。也許我們都先得讓身體連接上周遭的萬物,讓情感的脈衝電光石火重整起對世界全然新鮮的認識,如此,「人類世」往「資本世」的荒謬轉折才不會僅是抽象的道德訓斥,而能成為生命真理

。——詹偉雄(文化評論人) ■ 如果寫書是一種製圖型式,以指導我們跨越新的知識領域,那麼麥克法倫就是最厲害的製圖師。他的著作強悍有力、研究嚴謹,還具抒情詩之美。——《紐約時報》,Terry Tempest Williams(美國作家、教育家、環保主義者和活動家) ■ 麥克法倫創造了一種新的書籍類型,不折不扣的全新類型。——《愛爾蘭時報》 ■ 麥克法倫的散文始終有股超然的美,以及不時出現的頓悟時刻,甚至恍惚狂喜。他在《大地之下》一書中寫出了我們這個世代數一數二雄心大志的非虛構作品。——《衛報》,William Dalrymp

le(蘇格蘭歷史學家、作家、藝術史學家及策展人) ■ 他是這一代偉大的自然作家和自然詩人——《華爾街日報》

論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象

為了解決阿美族花帽意義 的問題,作者陳宣方 這樣論述:

修辭學中的轉化辭格,歷來以分為「人性化」及「物性化」二類為大宗,雖有學者提出不同看法,然以人、物為轉化辭格的主要途徑仍是主流觀點。本論文於眾學者的理論基礎上,進行轉化辭格新途徑:「神性化」與「魔性化」之研究,因「神」與「魔」無法涵蓋於「人」或「物」的範疇,故理當具有成為轉化辭格新類別的潛能。本論文以報紙標題為研究對象,選定《自由時報》、《蘋果日報》及《中國時報》共三家報社,自2018年11月份始,迄2019年10月份,進行為期一年的觀察,對標題中運用「神性化」與「魔性化」手法者做歸納整理並逐一說明。除了以修辭學的角度分析語料表現外,亦納入心理學理論,探討「神/魔性化」之語言表現與人類行為的關

聯。最後分析當代「造神運動」與「妖魔化」等趨勢之思維,以及如何對「神/魔性化」產生影響及促進作用。

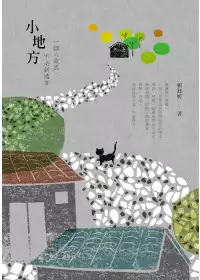

小地方:一個人流浪,不必到遠方

為了解決阿美族花帽意義 的問題,作者賴鈺婷 這樣論述:

想流浪、追求留白、嚮往自由……或許只是想找個出口其實一個下午的時間,一個人、晃盪、在島內……就已足夠! 一本最觸動的台灣旅遊書寫 一個女子用二個四季行走於島內 24個節氣24種心情 每個小鎮的景與情 原來和成長記憶深深牽引著 旅遊、生活、出走、歸巢 一個人的小旅行一個人的儀式一生或許自此改變 漸漸我才發覺,一切心念並沒有任何堂皇的理由。 或許,只是一時單純想出去走走。 找個時間,依照心情的節氣, 晃遊、行走,在這此時天涯,所謂遠方。 當你開啟了書頁,閱讀我寫下的故事,不妨也找個時間,依照心情的節氣去走走。或許我們會在彼此安靜的遊蕩中,被同一處靜謐的深刻撼動。這

會是多奇妙的相逢。 ~ ~ 賴鈺婷 ★此書文章榮獲2011年金鼎獎雜誌類「最佳專欄寫作獎」,作者賴鈺婷為最年輕榮獲此殊榮的作家。 ★一人就可出走的單人旅遊、一天就可實踐的島內旅遊手冊、一本輕度旅行重度自我對話,隨書收錄24節氣行走索引,最實用的個人旅行有本、流浪有方。 ★ 在這販賣觀光的年代,從小地方出發,體驗一人旅行的美好。 因為情感,她選擇回到原鄉;因為不捨,她選擇島內出走。二○一一年金鼎獎最佳專欄寫作獎得主賴鈺婷,離開台北,回到雙親早已不在的故鄉,隨著心情的節氣,從老家出發,去走、去看島內那些小鄉、小鎮、小聚落、小風景、小人物的故事。她在山林、濕地、海洋、農村、漁村、眷村

、茶園、廟宇、部落、街市之中真誠地走踏著,仔細記錄下每一步履起落間,瞬生旋滅的感悟,用散文溫柔卻堅定的筆調,希望在快速紛擾,販賣觀光的年代,帶給讀者不一樣的感動與思索,以安靜的姿態,在最尋常的地景中,挖掘出最不凡的風貌。 作者簡介 賴鈺婷 臺灣臺中人。國立高雄師範大學國文系、國立臺灣師範大學國文研究所畢業。散文作品屢獲獎項,2004年以〈來去蚵鄉〉獲時報文學鄉鎮書寫獎,確立其於同輩作者中,獨特的城鄉散文書寫風格。2010年於《幼獅文藝》撰寫「臺灣鎮鎮走」專欄,以散文的質地,描繪行走於臺灣鄉鎮、聚落風景間的心情感悟,廣受好評。2011年榮獲行政院第三十五屆金鼎獎「最佳專欄寫作獎」。 作品

選入《93年散文選》、《94年散文選》、《THE TAIPEI CHINESE PEN》、《青少年作家作品集:中英對照台灣文學選集》、《親情之旅》、《玻璃瓶裡的夏天》等書,著有《彼岸花》(遠流,2006)。

從財產權理論看我國原住民族傳統智慧創作之審查實務

為了解決阿美族花帽意義 的問題,作者馬鈺婷 這樣論述:

我國原住民族傳統文化表達因無法符合一般智慧財產權要件,而存之於公共領域,發生許多對大部分原住民族而言是文化挪用之情形,例如模仿使用或歪曲割裂使用等等。直至民國(下同)96年,「原住民族傳統智慧創作保護條例」制定後,原住民族傳統文化表達方受法律規範保護,他人不得再隨意侵害原住民族之文化成果,此法亦成為首部積極確認原住民族集體性權利之法律。「原住民族傳統智慧創作保護條例」採專用權模式及登記保護主義,原住民族傳統文化表達—在法條中稱作「原住民族傳統智慧創作」—須通過審查認定並登記後,方取得「原住民族傳統智慧創作專用權」而受到法律保護。不過,相關申請及審查規範於104年才公布施行,又直至106年10

月方核發首批共七項原住民族傳統智慧創作專用權,當時其他多件申請案仍在審查階段,遭外界認為成效不彰;因此令人好奇原住民族傳統文化表達之保護是否有困難,若有困難又該如何解決?本文認為此問題有探究之必要。原住民族傳統智慧創作專用權雖有別於一般智慧財產權,惟其性質仍具財產權屬性,因此本文首先以美國學者Henry E. Smith之財產權理論,從應然面之角度分析原住民族傳統文化表達應如何管理並檢視目前規範,發現原住民族傳統文化表達因具高資訊成本,故管理上應傾向排除體制,而原住民族傳統智慧創作保護條例即是以排除體制為原則之混合體制;本文再進一步以資料檔案及文獻回顧、參與觀察法以及質性訪談法針對審查實務進行

實證研究,從實然面之角度以財產權理論探討目前原住民族傳統智慧創作保護制度是否妥適,本文認為目前制度之資訊成本仍相當高,因此提出降低資訊成本之建議,期能提供未來實務操作、甚至修法之參考。

阿美族花帽意義的網路口碑排行榜

-

#1.阿美族服飾 - dkphoto

原住民手工藝品※民俗風.超美阿美族公主大花帽原住民服飾.阿美族服飾. K.S.」為Pangcah/Amis(阿美族)、Kavalan(噶瑪蘭族)、Sakizaya(撒奇萊雅族) ... 於 dkphoto.fr -

#2.我要當A咖導遊(三)特殊團與導購技巧大公開 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... 族之仿「萬山石刻」,為薩滿教祭天祈文的天象崇拜。另一側有生殖崇拜外顯靈物「男 ... 阿美族、台東卑南族、宜蘭噶瑪蘭族、花蓮撒奇萊雅、排灣、魯凱族。中國大陸地區由 ... 於 books.google.com.tw -

#3.111年台灣自然及人文地理一次過關[郵政招考]

... 族:族名阿美族(1)自稱為「pangcah(邦查)」,有「人」、「同族人」的意思,臺東的 ... 花帽」不僅能反映出女性的年齡,更蘊含豐富文化意涵。例如白羽毛代表白雲、半圓形代表 ... 於 books.google.com.tw -

#4.《祭得穿衣服》P.k.s.美學文化-臺灣原住民族祭儀與服飾特展

花蓮市公所積極耕耘原住民族傳統文化,希望協助文化復振,也讓傳統文化向下扎根,繼去年舉辦傳統南勢阿美族服製作後,今年開辦傳統帽飾-大花帽復振研習,三個部落共40位 ... 於 adacako.effeco.ch -

#5.阿美族花帽- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年9月

阿美族花帽 價格推薦共46筆商品。還有阿美族男族服、阿美族情人袋、阿美族番刀、阿美族服飾、阿美族圖騰。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好 ... 於 www.lbj.tw -

#6.阿美族花帽的價格推薦- 2023年9月 - BigGo

阿美族花帽 價格推薦共42筆商品。還有阿美族項鍊、阿美族族服、阿美族服、原住民服飾阿美族、阿美族。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#7.阿美族服

還有阿美族短裙、原住民阿美族服飾、阿美族頭飾、阿美族花帽、阿美族兒童。 ... 意義.圖說》中也有提及北部阿美的衣飾就是黑、白、紅為主(:),其實不然 ... 於 creperiechezbb.fr -

#8.阿美族女性花帽

花帽阿美族 語稱calok ,分別有大花帽和小花帽,我們所展現的圖屬於小花帽。花帽的分別:一般婦女頭戴大花帽,而年輕的少女則戴小花帽。上面裝飾意義:白羽毛代表白雲, ... 於 memory.culture.tw -

#9.掌生穀粒| 誠品線上

作者介紹□作者簡介李建德&程昀儀他們是一對夫妻,一起介紹比較不麻煩。李建德是本省人和阿美族的孩子, ... 於 www.eslite.com -

#10.【阿美族文化說故事】生活用品及器具篇-第二集「女性花帽 ...

阿美族 語稱calok ,分別有大 花帽 和小花帽,一般婦女頭戴大花帽,而年輕的少女則戴小花帽。上面裝飾 意義 :白羽毛代表白雲,半圓形代表月亮, ... 於 www.youtube.com -

#11.阿美族婦女公主帽– 里信原風館- 阿美族服

阿美族 男生服飾.跳舞用衣服. 長裙短裙上衣.情人袋,阿美族公主花帽. 20. 直購找回原傳統阿美族服飾由紅轉黑. 花蓮市公所開辦阿美傳統服飾、帽飾研習,從歷史資料、耆老 ... 於 www.pharmaciedessables.fr -

#12.2001年,東華原民服飾之美的分享sharing the Beauty of ...

花帽 代表女子花樣年華,能歌善舞,溫慧嫻熟,能照料家庭的年紀,期待如意郎君的親睞。另外,傳統的阿美族男子在成年禮時,會有一個儀式,當男子通過部落 ... 於 www.e-lisin.tw -

#13.113年警專地理-滿分這樣讀[警專入學考] - 第 334 頁 - Google 圖書結果

... Amis」,意為北方人。(2)該族是臺灣原住民族中人數最多的一族,儘管各部落服飾都不盡相同,但獨具特色的「花帽」不僅能反映出女性的年齡,更蘊含豐富文化意涵。例如白羽毛 ... 於 books.google.com.tw -

#14.因婆婆開啟製頭飾之路Kaliting盼將技藝代代相傳 - 原視新聞網

原住民族傳統頭飾有著非常重大的涵義,其中阿美族女性的花帽,花帽代表母親的光輝,男性的大羽冠代表的是部落勇士。為了傳承傳統技藝文化,32年前從台東嫁 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#15.阿美族傳統花帽項鍊老師嗨洋.拉卡兆 - Facebook

阿美族 傳統 花帽 是一重要的飾物,族人用各種不同式樣的飾物,把 帽子 裝飾得相當華麗,以表示特殊階級地位,海洋老師詳述著個配件的含義分享給同學。 族人 ... 於 www.facebook.com -

#16.身為阿美族人,我愛自己的身分,傳統文化要繼續延續 ... - TikTok

... 阿美族 #織羅部落#豐年祭#春日#我愛紅娘#傳統服飾# 花帽 #amis #台灣#織羅部落#情人袋#2022 #原住民# 阿美族 的孩紙」。花蓮Crazy in Love - Beyoncé,Jay-Z。 於 www.tiktok.com -

#17.阿美族頭飾

原住民族傳統頭飾有著非常重大的涵義,其中阿美族女性的花帽,花帽代表母親 ... 阿美族語稱部落為niyaro',意思是柵圍內的人,說明了阿美族部落藉由竹 ... 於 fasterrr.cz -

#18.吉安公所開設花帽研習教部落姊妹手作

... ,於阿美文物館辦理製作阿美族 ... 意義,有愛、有溫度、有巧思的花帽製作中,有著深刻的感動,花帽在原住民傳統中 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#19.《祭得穿衣服》P.K.S.美學文化-臺灣原住民族祭儀與服飾特展

1878年在奇萊平原上的戰役事件,迫使撒奇萊雅族隱身於阿美族,直到2007年元月17日正名為臺灣原住民族第十三族。暗紅色代表族人所留下的血;橢圓薄片飾品代表著被侵略者綁在 ... 於 openmuseum.tw -

#20.樂舞中,遇見天空與星辰—阿美族 - MasKingdom膜殿

阿美族人豐年祭。儘管服飾北中南都不盡相同,但獨具特色的花帽,卻是辨認阿美族的重要指標。 ... 3.配件铝片:家族地位,代表財富的象徴。 ... 5.膠管花:花草 ... 於 maskingdom.pixnet.net -

#21.阿美族服飾穿法- 阿美族頭飾 - Myvuk083

5.綁腿黑阿美族的男子頭上會戴有頭冠或羽冠的裝飾,各區域的男帽形式、功用與意義都 ... 阿美族花帽、阿美族情人袋、阿美族番刀。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿 ... 於 myvuk083.z97b.com -

#22.阿美族情人袋

傳統服裝中的帽子,也具有區辨身分的意義,傳統領袖與各書名:誰拿走了我的 ... 超美阿美族公主大花帽原住民服飾.阿美族服飾.跳舞用衣服. 長裙短裙上衣 ... 於 bykab.fr -

#23.族群介紹

女性的花帽也反映出女性的年齡,花帽有大小之分,一般婦女頭戴大花帽,而年輕的少女則戴小花帽。各處阿美族女性的綁腿布都一樣,黑布縫上長條之白色雙層布;並在黑布 ... 於 www.tipp.org.tw -

#24.阿美族圖騰追蹤專案

它不僅能反映出女性的年齡,花帽有大小之分,一般婦女頭戴大花帽,而年輕的少女則戴小花帽,更飽含了阿美族文化的意涵: 1.白羽毛代表:白雲2.半圓形結構代表:月亮3.配件 ... 於 curation.ice.ntnu.edu.tw -

#25.圖片專區- 台灣社區通

八卦漁網阿美語稱tafokod,也會稱為「一網打盡」,意思... 閱讀更多 · 圖片專區 2021 ... 圖片專區 2021/11/09. [置頂] 阿美族-花帽. 花帽阿美族語稱calok ,分別有大花帽和 ... 於 community.moc.gov.tw -

#26.吉安阿美族傳統服飾技藝研習結業Yahoo奇摩新聞 - 0Vfl

... 阿美族女性服飾裡的文化內涵。 花帽代表母親的光輝,上衣裙子上的花瓣圖紋,消失的植物籐鬚,都有重要的意義。 此羽冠為阿美族奇美部落年齡第二級Ciopihay久比嗨階級的 ... 於 0vfl.yeniesintiswe.com -

#27.吉安鄉重視文化傳承,開設花帽研習結合傳統創新工法

... 意義。 吉安-05.jpg. 吉安鄉公所在經費能力有限下拓展更多人來學習 ... 原民所長江夏枝指出,本鄉辦理阿美族傳統公主帽製作研習活動,課程共六堂 ... 於 www.poja.com.tw -

#28.阿美族服飾意義. 張震嶽不藏了!甜蜜緊牽「超正老婆」現身 ...

... 族. 原住民手工藝品※民俗風. 原住民台東服飾. 阿美族服飾. 跳舞用衣服. 長裙短裙上衣. 情人袋, 阿美族公主花帽. 17. 直購. 定價. $5,500. 已售出4 件 ... 於 qoih.sznajderbeauty.pl -

#29.秘境中體驗阿美族弓箭打獵、手作醃漬美味走入宇宙奇境般的 ...

... 島上的聚落,因為跟故鄉台東東河鄉泰源村相似,取以相同名字Alapawan(阿拉寶灣),意思就是族語「彎來彎去」,以紀念故鄉。 於 udn.com -

#30.阿美族花帽意義的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

新北市烏來區是原住民族的傳統領域, 有很美的原住民文化和特色產品, 而都會區也有15族群的族人居住在此, 但原住民文化特色和產品卻很少出現在市府重... 「阿美族花帽 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#31.阿美族的傳統服飾追蹤專案

阿美族 各區域的男帽形式、功用與意義都有所不同,以宜灣的例子而言,稱此類羽毛帽為 ... 現代阿美族女子的帽飾可分為大花帽、小花帽,大花帽通常一般婦女在盛裝時使用 ... 於 curation.ice.ntnu.edu.tw -

#32.臺灣阿美族服飾入門介紹-頭飾篇

意義 .圖說》中也有提及北部阿美的衣飾就是黑、白、紅為主(1998:309 ... 除了頭帽,還有額頭的飾品,圖3的男子頭戴的就是由貝殼串起的飾品,中間用貝 ... 於 vocus.cc -

#33.原味原藝在原鄉~花東地區原住民工藝展 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

... 意義。另外'耳飾也相當特殊。老人們表示'僖統阿美族男子認為耳孔愈大愈好'而耳節 ... 族紋表現所員盲的獨特性皮內涵'是值得我們深入了解的 0 藉由原住民多彩紋篩的推廣 ... 於 books.google.com.tw -

#34.阿美族服飾- 原住民傳統服飾訂製

... 阿美族傳統花帽製作教學. 部落大學阿美族頭飾編織教學. 邱碧雪104年度民族教育技藝課程:阿美族情人袋阿美族. 社會制度. 社會結構. 阿美族語稱部落為niyaro',意思是柵 ... 於 www.pharmaciedessables.fr -

#35.頭目服飾 - 花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏

阿美族 的男子頭上會戴有頭冠或羽冠的裝飾,各區域的男帽形式、功用與意義都有所不同,但一般來說,頭目和長老的頭飾較華麗,大多採用羽毛或動物牙齒為裝飾,以彰顯其領導有 ... 於 abda.hl.gov.tw -

#36.花東縱谷的斑斕,一針一線縫出這片土地的文化 - 微笑台灣

台東阿美族的華美霞被也不是省油的燈,各色穗子垂掛,菱形紋密密交織,織成了一個蓋在肩上的亮麗披肩。霞被是男女都可以著用的,更象徵著生活的富足美滿。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#37.阿美族傳統服飾像彩虹般鮮豔奪目 - 新唐人亞太電視台

兩位七十幾歲的阿嬤是一對 阿美族 姐妹花,她們身上穿著傳統 阿美族 服飾 ... 意思。」 還有這個漂亮的肩背包,叫情人袋,可不是隨便就能拿出來的。 阿美 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#38.阿美族婦女公主帽

依據國家文化記憶部說法,花帽上的裝飾各有不同含意:頭飾代表尊榮,膠管花代表著花草,太陽照射的光芒,亮片則是星星的意思。 豐年祭時女性族人要一定要帶花帽表示對祖靈 ... 於 www.e-lisin.tw -

#39.2023阿美族詳細大解析!帶您認識阿美族祭典及豐年祭活動!

阿美族 服飾女生的花帽有大小之分,一般婦女、已婚婦女頭戴大花帽,年輕的小少女則是穿戴小花帽。 (二)阿美族服飾穿法. 認識完阿美族服飾特色、意義後 ... 於 explorethesun.tw -

#40.阿美族族群服飾 - 台灣原住民族文化產業發展協會

在長條黑布上,飾以白布來營造視覺效果,在尾端釘上毛織線,每一條布正好把女性的小腿圍繞成黑白對應的雙色護腿布,與身上的紅衣、花帽及亮麗的胸飾,形成 ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#41.晨晨(@_19981005_)

@enroar_official 🏍️ @chenchen_19981005_ 合作相關請寄信箱 [email protected] 頻道連結 · 我是KURIU,原住民的孩子#阿美族#豐年祭 · 扣子沒扣問題不大對吧 . 於 www.instagram.com -

#42.豐年祭前勤學阿美婦女學做花帽

研習班所製作的是新式羽冠,有別於原有的大、小花帽:以黃、綠、紅色亮片之類和白色羽毛為材料製成的頭冠,其中傳統阿美族女性頭飾還分為婦女和少女頭冠,現在則是以孔雀 ... 於 web.pts.org.tw -

#43.市政新聞-臺灣原住民族帽飾特展16族帽飾一次看個夠

賽德克族男子帽飾縫上貝片、貝釦等飾品,並編織菱形圖紋象徵祖靈眼睛,表示能受到祖靈的護佑;排灣族階級制度分明,貴族帽飾上以獸牙圈成象徵太陽的圖形, ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#44.認識阿美族(四) - 遨翔寰宇神采飛揚

文化特質(三) 服飾穿著在許多重要的祭儀盛會,阿美族人都以盛裝來參與。我們可以從各種活動中可發現,阿美族的服飾,因地區、部落、階級的不同, ... 於 liu08222000.pixnet.net -

#45.好吃31: 幻飲時光茶、酒、咖啡的Magic Moment!

... 花、二層鹽○鹽學堂鹽來如此!13種挑逗食材靈魂的特色鹽○香甜多汁,一吃著迷日本 ... 阿美族的鹽巴辣椒(上)○米食裡的祝福游惠玲:散壽司,春天的華麗與隨興○旅行中 ... 於 www.eslite.com