#1.原住民獵人頭

最近是原住民上山獵飛鼠的季節,隨著法律保障打獵行為以傳承部落文化, ... 阿布田:歌手(原民台開台歌唱比賽冠軍),演員(大愛台歡喜相逢單元劇男 ...

於 mediterraniadansa.cat

阿布 田 原住民的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AdamClulow寫的 當荷蘭航向豐盛東方(公司與幕府+巴達維亞號之死) 和翁坤,劉正元,阿布娪.卡阿斐依亞那,邱碧華,闕妙芬的 Cumacʉ’ʉra Kanakanavu Karukarua 看見卡那卡那富族植物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站妮卡兒- (一)舞蹈:阿美族歡樂舞及迎賓舞也說明:(十一)唱歌:好胆,您就會來(張惠妹台語歌):阿布田先生. 原住民祝福歌謠:尤天予小姐 ... 居外海原住民族群,因此發展出獨特的海洋文化,每年的三月到六月間是飛魚季.

這兩本書分別來自左岸文化 和社團法人高雄市原住民婦女永續發展協會所出版 。

輔仁大學 心理學系 蔡怡佳所指導 季紅瑋的 層壓翻轉、與巫同行— 輔導教師和原住民族青少年中的巫與群 (2021),提出阿布 田 原住民關鍵因素是什麼,來自於輔導教師、去殖民/解殖/祛殖、行動研究、自我敘事探究、原住民族、青少年、巫、巫師、群、社會治療/社會療遇、界限行動、宗教交談、女孩。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 崔末順所指導 何佳穎的 當代台韓小說政治暴力創傷的空間閱讀(2000-2020) (2021),提出因為有 當代台灣小說、當代韓國小說、政治暴力創傷、創傷記憶、空間閱讀的重點而找出了 阿布 田 原住民的解答。

最後網站阿布田介紹|Tasker出任務外包網則補充:平安~!!藝名:阿布田!專長:自由主持.演唱.戲劇!職業軍人榮退!目前任職高雄廣播電台FM:94.3主持人. 原住民電...|專長:活動主持人/團康活動、播音/配音/錄音、大型活動/ ...

當荷蘭航向豐盛東方 *荷蘭如何與日本幕府周旋,鄭氏集團如何間接受惠? *台灣如何織入全球的網? *海上生活的苦難,人員在亞洲的流轉 單書一: 《公司與幕府》 打破「哥倫布發現新大陸式」的征服史觀, 重新發現東亞, 書寫世界史中的台灣 《福爾摩沙如何變成台灣府》《決戰熱蘭遮》《火藥時代》歐陽泰 推薦 《製作福爾摩沙》、中研院台史所 鄭維中 專文導讀 十七世紀初,一座輝煌閃耀的吊燈,由荷蘭人呈獻給德川幕府,對卜正民《維梅爾的帽子》印象深刻的讀者,也將對本書作者從一件禮物背後投射而出的全球史感到興味盎然。 這件禮物的背後是荷蘭人來到東亞

之後,所受挫敗當中較為輕微的一段。荷蘭人發現縱使他們船堅砲利,但海洋並不是空白水域,任由他們行使武力、無往不利,而是一個由法律網格,以及陸上國家不斷輻射出政治權力的場域。 台灣,也在這盞吊燈的背後,起因來自發生在台灣的「濱田彌兵衛事件」。當時雖然荷蘭人宣稱佔領台灣,但幕府卻認為台灣島上什麼人都有,人群來來去去,沒有可稱得上政治實體的組織,遑論承認荷蘭人的統治。 事件中,荷蘭人沒收了台灣原住民從幕府將軍獲得的贈禮,因而觸怒了幕府,日本隨即暫停貿易以示懲罰,令荷蘭東印度蒙受鉅額損失。為了贖罪示好,荷蘭人不惜將台灣長官引渡日本。後來他們發現,這種形同放棄自己司法權的行為,退讓幅度之大

令人惴惴不安。為了贖回台灣長官,他們以「荷蘭黃金年代」誕生的文化產物「吊燈」為獻禮,向幕府輸誠。(在此之前,荷蘭東印度已多次獻上西方引以為傲的火藥大砲,但幕府卻不像這次的禮物「吊燈」這般欣喜,這背後又透露什麼訊息?) 荷蘭人除了「伸張對台灣擁有主權」這件事,不被幕府肯認,作者還從另外兩方面呈現荷蘭東印度被迫做出的重大退讓。一是,幕府不准荷蘭東印度以使節身分向日本協商,這等於不承認該公司原先設定擁有國家實質主權的外交地位。另一是,受制於幕府「朱印船」保護制度,荷蘭東印度放棄原先以武力向葡萄牙、中國解決爭端的行事風格。受惠於幕府此一制度,鄭成功和鄭經在與荷蘭人交惡後,仍可安全無虞行使海上,

賺取龐大資金,讓台灣早期歷史得以開展。 於是,這間資本雄厚、具世界等級地位的私掠公司,從原先躍躍欲一展身手的鴻圖商人,轉而被塑造成柔順、配合度高、急於討好幕府的臣屬。這是如何演變,又能為全球史注入什麼新理解? 作者綜觀全局,除了描繪歐洲特殊時空下的各國政治如何延伸到亞洲,還比較了荷蘭東印度從東南亞到東北亞的遭遇。另外,更從多視角、多層次的分析視野,突破將各國視為鐵板一塊的單一觀點,呈現各自內部所累積的緊張關係如何時張時馳,進而觸發東亞局勢的演進,讀者可以同時掌握處於動盪時代的荷蘭(共和政體)、日本(幕府、眾藩)、中國(明、清、鄭氏集團)、台灣(原住民、漢人、荷人)多元複雜的互動

,讓多線敘事豐富歷史思考,重新探詢東亞的全球史。 單書二: 《巴達維亞號之死》 比《蒼蠅王》更駭人聽聞,卻是真實的荒島叛變事件 當年,來到亞洲的荷蘭東印度公司,到底經歷了什麼樣的海上殘酷之旅? 以非虛構寫作筆法,呈現大航海時代 一六二○年代最後幾年,荷蘭東印度公司已經因為被中國驅趕,落腳台灣。在台灣又遭遇西拉雅人的強烈反抗,不只如此,還因為與日本外交通商顏面盡失,整體亞洲事業面臨挫折。「巴達維亞號」以當時荷蘭東印度公司在爪哇島總部「巴達維亞」命名,象徵它是一艘精心打造並被寄與厚望的大船,但她卻禍不單行,同時遇上船難和船員叛變。巴達維亞號最後在澳洲西部外海撞上

渺無人煙的珊瑚礁群島。 身為歷史學家的麥克.戴許,對於檔案拼湊、資料核對抱持瘋狂熱情,他像追案的警探,建構船難之後的眾人如何聽命一名精神變態者的指揮,用喪盡天良的手段,彼此欺騙,互相殘殺。情節讀來驚心動魄,不忍呼吸。但是,堪與「蒼蠅王」比擬的血腥事件,並不是作者唯一關心之事。 除了用非虛構寫實的文學手法,揭露這段「荷蘭黃金時代」的暗歷史,作者更放眼這起事件背後的結構和歷史情境,設身處地探究這些叛變者在荷蘭聯省共和國的社會處境、海上生活的種種苦難,並從種種跡象推測叛變首腦的精神疾病。 除了聚焦這群到海外闖蕩的亡命之徒,他還分析荷蘭東印度公司無情的卑劣行徑、荷蘭聯省共和國與

歐洲諸國的國際關係、荷蘭人在亞洲的遭遇等等。更從時間軸線延伸,論及首批白人踏足澳洲的可能情境、四百年來世人如何著迷於尋覓沉船的確切地點、世世代代考古學家如何從事挖掘,以及當代荷蘭古船復振的文化傳承等議題。 「巴達維亞號」上原本共有三百三十多人,死了三分之二,只剩下一百多人。腐化後的大量屍體,改變了珊瑚礁的表層土壤,使得貧瘠之地綻放出美麗的花朵。這個故事充滿戲劇張力,曾被羅素克洛的電影公司買下版權。 船難,是大航海時代經常遭遇的磨難,在當下是場災難,但衍伸出救難連結,寫下罪與罰的故事,激發出新的追尋和期盼,是人類開拓視野,串連古今的機會。 名人推薦 《福爾摩沙如何變成

台灣府》《決戰熱蘭遮》《火藥時代》歐陽泰 《海上傭兵》、中研院台史所 鄭維中 《東亞海域一千年》、中研院史語所 陳國棟 《逐鹿之海》、歷史小說家 朱和之 專文推薦 陳國棟(中研院史語所/海洋史專家)、朱和之(《逐鹿之海》作者/歷史小說家)

本篇論文探究高中輔導教師在台灣花蓮兩所高中長達二十四年的原住民族青少年教育實踐。輔導教師本身是研究者也是行動者的,以自我的實踐、家庭的回觀、與原住民族青少年真實的相遇,交織出一條層壓翻轉的路。並以祛殖民的視角,自我敘說的方法來發展批判的行動研究。書寫方式不只是記錄者,同時也是行動者、實踐者、以及提出研究反思的人。本研究透過反映回觀、敘說實踐,翻轉了層壓的經驗:社會家庭中的女性經驗、校園教育中的原住民族青少年經驗、宗教信仰中的巫經驗、諮商輔導中的文化療遇經驗。當原住民族學生在高中體制中成群的就地戰鬥,在團體中重新建立歸屬感與批判思考,透過自我敘說的彼此分享,舉辦代代傳承的原住民族文化節、帶領全

校漢人同學認識原住民族文化,回到部落學習與傳承,最後在畢業前能對主流漢文化教育建制提出祛殖民的吶喊,畢業後也洄游返校帶領學弟妹,透過年級階層來傳承使命。本研究對輔導諮商的知識體系進行祛殖研究。在現代學校中透過原住民族的耆老帶路,以部落和學生為師,「辨識出學生中有巫特質的靈性領導者,建立團體,帶領原住民青少年走向祛殖、自我認同與文化復返之路」。其中以「巫」的成,「群」的立,來進行界限行動,翻轉教育建制中的層壓。巫特質的靈性領導者特質分析如下:(一)聰穎反應靈敏、(二)具有領導能力、(三)深具靈性天賦、(四)承受身心困擾、(五)家族巫的傳承、(六)洄游貢獻傳承。輔導教師也遭逢pangcah阿美族巫

師的文化療遇,並回觀自己母親的漢文化宗教療癒。對自身的家庭經驗產生視框的翻轉,照見家庭斗室中映照的星空微光;陪伴學生走出原住民族歷史創傷的疊影,循靈走向歸還與復返的朝聖之路。

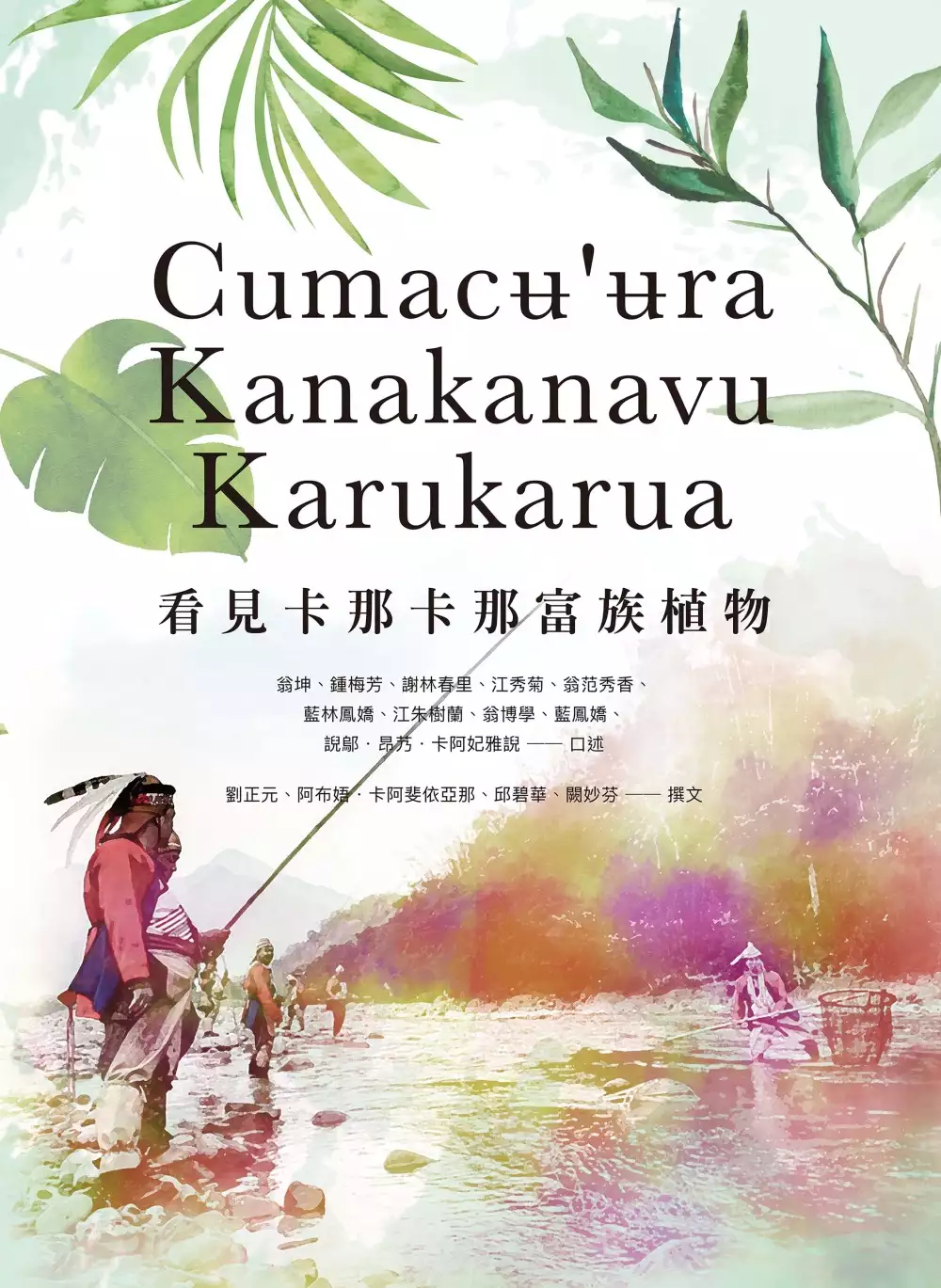

本書主要在探討卡那卡那富族植物與社會文化之間的關係,適合作為認識卡那卡那富族之入門。 全書由從民族植物學的角度出發,檢視卡那卡那富族對於周遭植物的使用,以及這些植物與當地人群、社會和文化之間如何互動的過程。內容除介紹卡那卡那富族的社會文化背景外,亦提供小米、芒草、竹子、甘蔗等二十多種卡那卡那富代表性植物,依其植物學分門分類,分享這些植物與卡那卡那富族祭儀、歌謠、神話傳說、建物、醫療、食物、禁忌、超自然、人群往來、族群認同及地名等面向之間的深厚關係。 本書特色 1.部落Power,來自部落的第一手資訊 由那瑪夏在地社團發起,透過國立高雄師範大學團隊歷時三年的田野調

查協助,及數十位卡那卡那富族耆老口述參與,是部落面對風災後的強韌復振紀錄,也是理解卡那卡那富族文化的最佳入門。 2.那些你不知道的植物傳說 透過一則則的傳說、歌謠,可以重新認識我們記憶中的小米、竹子等尋常植物,也能窺見不同文化對待土地/環境的方式,學習卡那卡那富族的生存法則。

本論文關注當代台灣與韓國小說中再現的「政治暴力創傷」,探討二十世紀以來戰爭/威權遺緒在當代社會持續存在的歷史與記憶課題。透過人文地理視角為切入點的空間閱讀策略,以國族/社會/家庭三個層次作為「可哀慟的」記憶之框,分別關注邊緣路徑之於無國籍者、修復空間之於社會失憶、記憶遺址之於汙名家庭三個面向的身分地理課題。國族的記憶之框以甘耀明《殺鬼》(2009)、金英夏(김영하)《黑色花》(검은 꽃,2003),聚焦二十世紀前半東亞底層邊緣的身分認同問題;社會的記憶之框以吳明益《單車失竊記》(2015)、金息(김숨)《L的運動鞋》(L의 운동화,2016),聚焦以物件修復對應歷史斷裂造成的社會失憶現象;家

庭的記憶之框以胡淑雯《太陽的血是黑的》(2011)、金衍洙(김연수)《海浪本為海》(파도가 바다의 일이라면,2012),聚焦威權時代政治受難家屬汙名創傷的代際關係與女性主體議題。本研究指出2000年後台韓當代小說處理歷史創傷出現「可哀慟的」視角轉向,關注當下時空與過往的關係性連結以及普世人權下的暴力創傷議題,為諸如政治暴力創傷這般空白匱缺的邊緣歷史重新定位。