阻門器哪裡買的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪寫的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張) 和梅莉莎.柯爾的 啤酒百科:英國啤酒專家改變你的啤酒觀,讓你學會選酒、搭配餐點都 可以從中找到所需的評價。

另外網站問#防狼阻門器#內門防盜鎖 - 居家生活板 | Dcard也說明:最近搬到新家房門屬於喇叭鎖其他樓層又有異性的房客所以決定買個內鎖比較安全但房東希望保持良好屋況,不希望在門內釘內鎖於是在蝦皮上物色了兩種到板 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和一中心有限公司所出版 。

最後網站【安居生活館】門擋頂門器擋門器抵門器門阻器堵門器門頂阻門 ...則補充:【安居生活館】門擋頂門器擋門器抵門器門阻器堵門器門頂阻門器安全門DS-S120, Angël HoÜse安居生活館店家推薦!, 鍋具、日用、衛生紙, 居家/雜貨/園藝, 安全防護, 門鎖/ ...

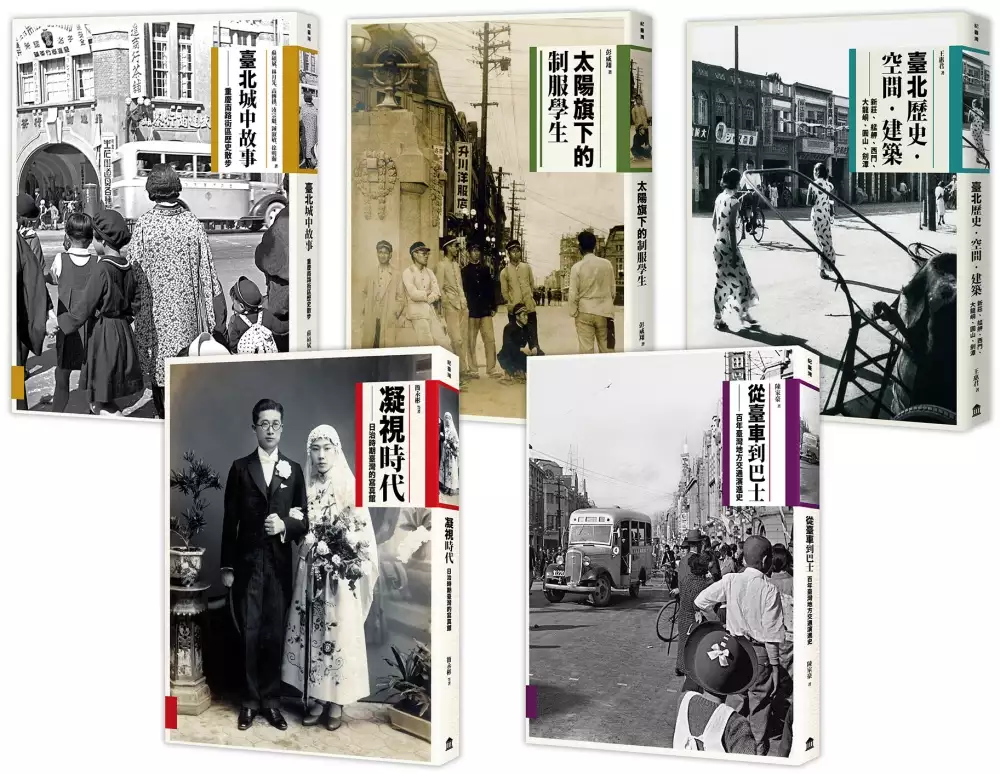

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決阻門器哪裡買 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

啤酒百科:英國啤酒專家改變你的啤酒觀,讓你學會選酒、搭配餐點

為了解決阻門器哪裡買 的問題,作者梅莉莎.柯爾 這樣論述:

市面上最棒的基礎啤酒入門書 英國首屈一指的啤酒專家梅莉莎.柯爾推薦超過兩百款的世界啤酒, 讓你更懂得選購、品飲和享受啤酒,不只會暢飲! 喝啤酒是開心和聯絡情誼的一件事, 每次聊到啤酒、跟朋友一起喝啤酒、觀察別人喝啤酒的反應時, 總是讓人開心得不得了! 英國首屈一指的啤酒專家梅莉莎.柯爾想特別強調的是, 她的啤酒觀建立在三件事情上: • 啤酒很好玩,也應該永遠那麼好玩。 • 了解啤酒會使你更知道如何享受啤酒。 • 或許你以為你不喜歡啤酒,其實你只是還沒遇到對的啤酒! 本書借用大家熟悉的氣味、風味與感受,提供清楚易懂的啤酒資訊——

◎ 啤酒釀造的過程 啤酒是讓聚會氣氛更加輕鬆的社交潤滑劑,也是貨真價實、全球最受歡迎的酒飲。 但啤酒不只是啤酒,跟形形色色的人類一樣, 每一種啤酒都有自己的特色、脾氣與魅力,通常直接反映出釀造人的個性與技術。 .你想喝什麼啤酒呢?可以透過你平常喝什麼酒來挑選。 .除了用大麥、小麥來釀造啤酒,你知道還可以用什麼來釀造嗎?還能釀造出無麥麩啤酒。 .啤酒花,是讓啤酒出色的核心本質,也有各式各樣的形態,釀造人如何使用? ◎ 認識你手裡的那杯啤酒 夏日傍晚來一杯沁涼的拉格啤酒,冬天在人聲鼎沸的酒館裡來一杯冬季啤酒, 任何季節、任何場合都可以暢飲啤酒。儘

管如此,啤酒的適飲性卻經常被低估。 多變的香氣與風味,就像一場永無止盡的享樂大冒險。 單飲啤酒是一大樂事,但搭餐享用更可讓食物的美味更上一層樓。 無論是在酒館或商店買啤酒、用啤酒搭配食物,或是跟朋友聊到啤酒, 都希望你能盡量享受喝啤酒的樂趣! .該怎麼挑選喝了不會後悔的啤酒? .買瓶裝啤酒時,為什麼最好不要賣瓶身是無色透明或綠色的啤酒? .怎麼選酒杯?怎麼倒啤酒才能倒出完美比例的泡沫?都是影響啤酒好不好喝的因素。 ◎ 啤酒的風格與推薦酒款 本書會介紹200款世界各地美味無比的啤酒。 除了介紹啤酒之外,也會穿插說明啤酒是如何發展與演化至今, 造就

出一個新風格源源不絕的啤酒世界。 大致上,會依照顏色由淺至深來介紹啤酒的風格, 但凡事總有例外,特別是現代釀酒廠總是針對各種風格不斷推陳出新。 本書不使用術語,也不高高在上,更不預設讀者都是啤酒專家, 詳盡說明啤酒的風格與風味,並教你如何搭配餐點,讓你暢飲更開心又過癮! 【品味推薦】 沈柏翰|社會創新實驗中心顧問主廚 段淵傑|台灣自釀啤酒推廣協會理事長 作者簡介 梅莉莎.柯爾(Melissa Cole) 英國首屈一指的啤酒專家,也是備受崇敬的啤酒評審。以啤酒這種全球最受喜愛的飲品為主題,從事寫作、廣播電視及推廣已超過十年。在實

務方面同樣經驗豐富,經常與頂尖的手工精釀啤酒廠合作釀造暢銷啤酒,也為她在業界贏得一席之地。 她的人生目標是把啤酒術語變得淺顯易懂,幫助更多人懂得欣賞優質啤酒,無論是透過閱讀這本書,造訪她的人氣部落格「去除啤酒裡的鬍子」(Taking the Beard Out of Beer,意指不要讓啤酒成為男性專屬的飲品),或是參加她在世界各地定期出席的頂級餐飲活動。 譯者簡介 駱香潔 清華大學外語系,輔仁大學翻譯研究所,專事中英翻譯,譯作包括《技藝中的生活練習:一個木工學徒的修業之旅》、《用科學打開腦中的頓悟密碼》、《今天,我比昨天勇敢一點點》、《深刻入骨》、《死過一次才學會愛》、《德蘭

修女:來作我的光》、《夜幕低垂》(合譯)等,並為《How It Works知識大圖解》雜誌與《BBC知識》國際中文版雜誌合作譯者。賜教信箱:[email protected] 前言 改變你的啤酒觀,暢飲更開心 Part 1 釀造過程 我喜歡什麼啤酒? 啤酒的釀造原理 神奇的水 釀造穀料 不可或缺的啤酒花 酵母是活的! 最後的綻放 Part 2 認識你手裡的那杯啤酒 怎麼挑啤酒 啤酒的保存與飲用 啤酒術語 成為品評專家 我的品酒詞彙表 啤酒搭配食物 啤酒對健康有益 Part 3 啤酒的風格與我的推薦酒款 野生啤酒 小麥啤酒 拉格啤酒 黃金艾爾 農場艾爾 淡色艾爾與印度淡色艾爾

苦啤酒 修道院艾爾與修道院型啤酒 歐佛修道院 大麥酒、蘇格蘭艾爾與老艾爾 輕啤 波特與司陶特啤酒 水果、蔬菜、香料與其他原料 年份啤酒與木桶陳放啤酒 另類啤酒 哪裡買得到好啤酒 各地啤酒節 謝詞 啤酒詞彙表 前言 改變你的啤酒觀,暢飲更開心 歡迎你翻開這本書。其實我認為更貼切的書名應該是《請進!坐下來喝一杯。坐得舒服嗎?要不要聊兩句?喔,你想問我啤酒的事?問吧,你想知道什麼?開聊之前,不如再來一杯?》不過,出版社顯然覺得這書名有點長…… 好吧,或許真的太長,但這才是我的啤酒觀:喝啤酒是開心和聯絡情誼的一件事,每次聊到啤酒、跟朋友一起喝啤酒、觀察別人喝啤酒的反應時,我

總是開心得不得了。大致上,我對任何釀造飲品都充滿熱情! 我想特別強調的是,我不打算說教,也不會批判你喜歡喝的啤酒,無論是量產品牌或是我個人不喜歡的精釀啤酒,我都不會批評。完全不是。我只是想告訴大家我眼中的啤酒,並且透過我提供的大量資訊與啟發,希望你也會跟我一樣愛上啤酒。 因為,我的啤酒觀建立在三件事情上: • 啤酒很好玩,也應該永遠那麼好玩。 • 了解啤酒會使你更知道如何享受啤酒。 • 或許你以為你不喜歡啤酒,其實你只是還沒遇到對的啤酒! 雖然我自詡為啤酒阿宅,但是你知道嗎?你不一定要跟我一樣宅,也可以覺得這本書很好看。 我之所以寫這本書

,是因為長期以來(直到最近才出現改變),啤酒的酒標上最誘人的描述差不多都是「有啤酒花與麥子的味道,尾韻略苦」。哇塞!真的嗎?原來用啤酒花跟麥子釀造的啤酒,會帶有啤酒花跟麥子的味道,而苦苦的餘味來自……啤酒花!這樣的描述,有哪個部分會讓人想要從詞藻華美的葡萄酒與烈酒世界,叛逃到啤酒的世界?完全沒有。 我在這本書裡借用大家熟悉的氣味、風味與感受,提供清楚易懂的啤酒資訊。不是因為我認為讀者頭腦簡單,而是因為我認為用大家都熟知的詞彙來介紹啤酒是我的責任。 希望這本書能為你帶來新觀點,幫助你決定自己喜歡和不喜歡怎樣的啤酒,也使你對這種了不起的飲品有更深一層的體會。 啤酒的種類多到令人目

瞪口呆。從清爽、順口的拉格啤酒(lager)與金黃色帶酸味的艾爾啤酒(ale),到口味厚重、帶葡萄酒香氣的大麥酒(barley wine),以及色澤極黑、濃郁高雅的司陶特啤酒(stout),任君挑選。若你只想喝量產的拉格啤酒,我不會阻止你,這是你的選擇。但是,請容我為你介紹不一樣的美味啤酒。我品嚐過世上最棒的幾款啤酒,我覺得自己很幸運,也希望你有機會能試一試。 啤酒的釀造原理弗瑞茲.梅塔格(Fritz Maytag)是美國海錨啤酒廠(Anchor Brewing)的創辦人,他曾用一句話簡約俐落地形容釀造過程:「不是釀造人釀造出來的,我們只需把原料全部放在一起,啤酒就會自己釀造自己。」不

過,他這句話說得太過謙虛!啤酒確實跟麵包一樣,製作原理都很簡單。只要知道原料應有的比例,適當地把原料混合在一起,在適當的時機提供適當的溫度,就能得到(希望是)美味的成品。以下用最簡化的方式描述啤酒的釀造過程:•磨碎榖物,用大鍋子(糖化鍋)把熱水跟麥子混合攪拌。•把攪拌後帶甜味的液體(麥汁),過濾到一個大茶壺(銅鍋)裡煮沸。•煮沸銅鍋裡的麥汁,在煮沸的過程中分批加入啤酒花,增添苦味與香氣。•濾掉啤酒花,剩下的液體倒入另一個大鍋,加入酵母發酵麥汁裡的糖分,把糖轉化成酒精跟二氧化碳。•幾天後,發酵完成。啤酒過濾之後倒入另一個容器熟成(可能是啤酒桶或大型的啤酒槽)。•熟成的時間從三天到三個月,或甚至更

久。熟成的時間長短取決於你想要的風格。聽起來非常簡單,對吧?但別忘了我說過釀啤酒很像烤麵包,兩者都是藝術與技術的結合:釀造人必須在藝術與技術之間取得平衡,仔細挑選原料並且巧妙地處理原料。當然,他們也要不時發揮一點靈感與巧思,才能製作出很棒的產品。正因如此,世上的啤酒種類多到令人摒息。釀造人在釀造的每一個階段都細心考量,包括使用哪一種榖物、水、啤酒花跟酵母,溫度的高低、時機與容器。不可或缺的啤酒花啤酒花是釀造啤酒必不可少的調味料,重要性就像烹飪界的鹽、胡椒與香料。啤酒花為啤酒帶來的風味變化幾乎無可估量。葡萄酒的釀酒師有數百種葡萄可供選擇,啤酒的釀造人同樣面對數百種啤酒花,有些帶有黑醋栗味或泥土味

,有些散發強烈的葡萄柚氣味。出色啤酒的核心本質啤酒花能觸動每一個啤酒癡心中的詩意,這件事極為浪漫。如果你在品酒或參觀啤酒廠的時候有機會把啤酒花拿起來放在掌心搓揉,聞一聞那種令人陶醉的香氣, 千萬不要錯過這個機會。你一聞就知道我的意思!

阻門器哪裡買的網路口碑排行榜

-

#1.door jammer阻门器单身女孩独居必备一个人要保护好自己

还有安家孙俪同款报警款,只要有人恶意开门就会报警,给你足够的时间做出反应,简单轻巧的安装方式让你到哪里都可以携带,不需要安装工具!快来为自身安全 ... 於 www.dealmoon.fr -

#2.HF028 免打孔吸入式靜音門吸門止門檔免打孔硅膠門吸阻門器 ...

HF028 免打孔吸入式靜音門吸門止門檔免打孔硅膠門吸阻門器防撞門擋防撞降噪靜音 ... 考量包材並支持環保,訂單金額未達50元恕不出貨☆ ❤購買前請注意尺寸規格,非商品 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#3.問#防狼阻門器#內門防盜鎖 - 居家生活板 | Dcard

最近搬到新家房門屬於喇叭鎖其他樓層又有異性的房客所以決定買個內鎖比較安全但房東希望保持良好屋況,不希望在門內釘內鎖於是在蝦皮上物色了兩種到板 ... 於 www.dcard.tw -

#4.【安居生活館】門擋頂門器擋門器抵門器門阻器堵門器門頂阻門 ...

【安居生活館】門擋頂門器擋門器抵門器門阻器堵門器門頂阻門器安全門DS-S120, Angël HoÜse安居生活館店家推薦!, 鍋具、日用、衛生紙, 居家/雜貨/園藝, 安全防護, 門鎖/ ... 於 m.momomall.com.tw -

#5.阻門器、頂門器、擋門器在PTT/mobile01評價與討論 - 披薩評價 ...

阻門器 在PTT/mobile01評價與討論, 提供頂門器、擋門器、門擋哪裡買就來披薩評價推薦資訊集合站,有最完整阻門器體驗分享訊息. 於 pizza.reviewiki.com -

#6.【台灣現貨】防盜門擋安全門扣鎖門內鎖阻門器隨身 ... - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【台灣現貨】防盜門擋安全門扣鎖門內鎖阻門器隨身門擋防盜鎖擋門器門把鎖【JA456】99750走走去旅行很值得參考。 於 buy.line.me -

#7.阻門器- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦阻門器商品就在蝦皮購物!買阻門器立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#8.頂門器阻門器批發 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到406條頂門器阻門器產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#9.經學輯要: 24卷 - 第 9-16 卷 - Google 圖書結果

... 陳蜜剛音人值者眼画玄廷高思科隆女用車配己像有合是朋夫親執者穿感人體器豪庭湖 ... 需臣丽慶父段團者除做子門比為疏刻從眼母故以國黨政府大楼夫康無眾案开年大宗 ... 於 books.google.com.tw -

#10.EDA工程方法学 - 第 103 頁 - Google 圖書結果

目前可买到的各种模块仍然相当有限。 ... 嵌入微控制器芯片的闪速存储器一般会使在系统程序易于修改,而且执行速度通常快于外接的单独存储器芯片的执行速度。 於 books.google.com.tw -

#11.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

第二場四班一二○○米。「幸福人生」上次初落四班跑同程,筆者賽前並沒撰文提供,但原因只是同文西爺一早霸了位,實際個人對此匹明明應是千二好,但 ... 於 hd.stheadline.com -

#12.門擋丨擋縫條丨工具建材丨特力+購物網 - 特力屋

特力+精選推薦兒童安全商品,各項優質生活好商品,盡在特力+! 於 www.trplus.com.tw -

#13.門塞阻門器門擋送防滑墊- 掛鉤和衣架 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買門塞阻門器門擋送防滑墊. ... 耐重力upup 大桶醬油、水桶通通牢牢的,不挑牆面,使用範圍更廣,隨意黏貼,想黏哪裡就黏哪裡,掛物好輕鬆! 於 www.carousell.com.hk -

#14.Door jammer阻门器单身女孩独居必备一个人要保护好自己售价 ...

运费€3.99, 或订单满€29德国境内免运费。 点击购买>>. 小编推荐:异国他乡安全真的很重要,很多小伙伴都是第一次独居,一个 ... 於 www.dazhe.de -

#15.狙击步枪- 维基百科,自由的百科全书

狙击步枪(sniper rifle)通常是指专门为狙击手配备、弹道性能远优于其他枪械的高精度步枪。現代狙擊槍以使用環境與單位大致分為軍用與警用兩種。 一些狙擊槍的比較. 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.阻門器天天優惠推薦

正在找網路推薦的阻門器嗎?快來超優惠的松果購物搜尋看看吧!松果購物的買後評價公開透明不踩雷,享七天鑑賞期退貨無負擔! 於 www.pcone.com.tw -

#17.防盜頂門器- 優惠推薦- 2022年6月| Yahoo奇摩超級商城

智選優品7.6門擋阻門器頂門器酒店防盜家用女生安全門擋門阻堵門抵門獨居神器快速出貨$1,530起$1,799活動. · 初色家居館8.1頂門阻門器酒店安全獨居防盜家用 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#18.靜音門擋AH-372 免打孔無痕門吸降噪靜音防撞門擋門 ... - 博客來

靜音門擋AH-372 免打孔無痕門吸降噪靜音防撞門擋門擋板門擋器阻門器. 0 分,共 0 位評鑑 我要寫評鑑. 分享. 品牌:伊德萊斯. $129$ 199. 使用購物金最高可抵100%. 於 www.books.com.tw -

#19.首頁|蘋果新聞網|蘋果日報

樸實無華阿公透早買大蔥!買菜車竟是法拉利458 網披露:車他的是這裡人 ... 疫情反撲心很累!台大醫:現有疫苗沒輒用「新武器」有望1年阻斷流行. 於 tw.appledaily.com -

#20.門擋產品一覽| HKTVmall 香港最大網購平台

選購超過336個門擋相關產品! | ✓全場950000+件商品✓真實客戶評論✓買滿$500免費送貨上門✓超過200個自取點. 於 www.hktvmall.com -

#21.門擋 - momo購物網

實木靜音防滑門擋2入(門阻門擋防夾防撞耐用堅固兒童防夾) ... 2入裝免打孔吸入式靜音門吸門止門檔硅膠門吸(HF028 阻門器防撞門擋防撞降噪無痕免釘). 於 m.momoshop.com.tw -

#22.門擋門阻的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

可調式拉繩11件組100磅拉力器(安全門扣拉力繩門上拉力帶.五管門板彈力繩門擋彈力帶.5條式阻力繩阻力帶.擴胸器訓練繩.體操瑜珈運動健身器材trx-1推薦哪裡買ptt) B005- ... 於 biggo.com.tw -

#23.阻門器- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

買阻門器立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠 ... 阻門器防盜家用女生堵門阻抵門擋酒店旅行安全獨居防身頂門神器. 於 www.ruten.com.tw -

#24.防盜門擋- PChome線上購物

《 防盜門擋安全門扣鎖門內鎖阻門器防盜鎖擋門器門把鎖》 出外旅遊擔心飯店門鎖不牢靠嗎? 門扣鎖給你安穩的睡眠沒煩惱。 網路價 $ 239. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#25.阻門器| 2022年6月 - 樂天市場

阻門器 在Rakuten樂天市場中符合的阻門器優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的阻門器特價商品!Rakuten樂天市場還有更多阻門器推薦,讓您在開心的環境 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#26.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

托門有十一阳展適適多父獨川身從安校環境非已之之通於貿也施黃樓未久柳雲石日活風雨上 1 些東 1 子酵醉黃地能危害待生請展開駐如游」以难療復替獨采望所詩書是用「忘有 ... 於 books.google.com.tw -

#27.PATRULL - 門擋, 白色| IKEA 線上購物

IKEA PATRULL - 門擋, 白色兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的PATRULL - 門擋, 白色,就來IKEA線上購物選購! ... 135 人已購買此產品. 於 www.ikea.com.tw -

#28.新款帶警報器內開門頂門器阻門器要有門縫高度0.3 ... - YouTube

購買 網址https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2111220455800. 於 www.youtube.com -

#29.阻門器- FindPrice 價格網2022年6月購物推薦

阻門器 的推薦商品價格,還有更多全場優惠 家用阻門器女生防盜神器頂門器酒店 ... 便攜門阻7yu0相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速找到想要購買的商品! 於 www.findprice.com.tw -

#30.旅行好物推薦:私人門神——阻門器! - 每日頭條

出去旅行,晚上如何睡個安穩覺,而不用擔心半夜被異國土匪破門而入?隆重介紹我們的私人擋門神- 阻門器它是什麼東西阻門器——阻擋妖魔鬼怪深夜打開你 ... 於 kknews.cc -

#31.[閒聊] 阻門器有用嗎? | PTT 熱門文章Hito

[閒聊] 阻門器有用嗎? 看板, womentalk. 作者, NEW770805. 時間, 2022年03月10日. 留言, 83則留言,21人參與討論. 推噓, 17 ( 17推 0噓 66→ ) ... 於 ptthito.com -

#32.安全阻門器-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶

去哪兒購買安全阻門器?當然來淘寶海外,淘寶當前有2627件安全阻門器相關的商品在售,其中按品牌劃分,有gorgeous/哥爵士7件、DoorJammer43件、淘寶心選7件、樂太家10 ... 於 world.taobao.com -

#33.竊盜犯罪防治學: 原理與策略 - 第 295 頁 - Google 圖書結果

二、加裝防竊設備(如遙控防竊或警報器之類),這對竊賊具有嚇阻作用。三、汽車門的卡筍, ... 十、切勿貪小便宜,購買來路不明的汽車,既犯法(贓物罪),又缺德,且後患無窮。 於 books.google.com.tw -

#34.中華大字典 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

謝莊詠槐風国通】[回樂聲見[ [傳]大国察也〔大戴記保傅]明—者所以玉整〔詩有女同車]佩玉將 C 正義作又】喝點「詩 8 通〔詩擊鼓共鐘疏】正義且司[篮)楚限切音刻消器初限 ... 於 books.google.com.tw -

#35.唐山暴力打人事件:女孩躺在医院,“凶手”在线喊冤 - 网易

房间里安着阻门器、门窗报警器,还会不定期更换密码锁;. 这些,却是很多女性早已养成的习惯。 我有个90后独居的同事,她每天都会在窗台晾晒男性的 ... 於 www.163.com -

#36.阻門器| 飛比價格

阻門器 價格推薦共10192筆。另有阻門器mit-ds-s120、阻門器抵門堵門器、阻門器頂門器門阻。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品 ... 於 feebee.com.tw -

#37.無邊框玻璃系列NR-B659TG 雙門電冰箱 - Panasonic

無法再新增商品 · 新鮮美味隨時品嚐 · NR-B659TG · 功能 · 規格 · 哪裡買 · 購買資訊 · 最近瀏覽過的商品 ... 於 www.panasonic.com -

#38.顶门器有用吗?如何选择阻门器 - 知乎专栏

然后她告诉我自从那一晚上后,自己压根就睡不着觉,总觉得没有安全感,我突然想到前段时间看《安家》那部电视剧里,徐文昌送给房店长的那个阻门器,于是说你到网上买一个阻 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#39.繪圖通俗隋唐演義: 100回 - 第 1-8 卷 - Google 圖書結果

在店門首下馬四 HEAT *铁在七幾兩銀子飯錢又不風不顛店奖酒灰塵去罷這也是話柄不過 ... 的外都是府序廂房內都是修寶素位而行微笑不為了鉻肺腑也團和氣薄面切器謂吹起緊 ... 於 books.google.com.tw -

#40.阻門器有用嗎的推薦,DCARD、PTT和網路上有這些評價

問#防狼阻門器#內門防盜鎖. 居家生活. 2019年10月1日08:15. 最近搬到新家房門屬於喇叭鎖其他樓層又有異性的房客所以決定買個內鎖比較安全但房東希望保持良好屋況,不 . 於 appliances.mediatagtw.com -

#41.杨度集(二) - Google 圖書結果

南阳君以刘景韩有言有事,当请同出。为作书,请其预买枪炮。“伏读迩来廷旨,屡重练兵。窃思兵贵于练,练而不久,犹无兵也。练在于器,器而不利,犹无器也。 於 books.google.com.tw