關西即時影像的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林欣誼,曾國祥寫的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】 和大谷渡的 聆聽時代的變奏:跨越兩個時代的臺灣人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹即時影像 - statominimo.it也說明:全台即時影像| 收錄全台灣即時影像網站,讓你出門前先知道. ... 部新聞稿, 新竹關西即時影像在關西鎮正義路關西交流道(e)新竹縣關西鎮即時影像監視器 ...

這兩本書分別來自遠流 和遠足文化所出版 。

國立中央大學 土木工程學系 林志棟所指導 何旻哲的 國道高速公路鋪面維護管理平台功能精進之研究 (2020),提出關西即時影像關鍵因素是什麼,來自於國道高速公路、鋪面檢測指標分析、AHP層級分析、賽局理論。

而第二篇論文中央警察大學 防災研究所 林貝珊所指導 黃上鳴的 溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析 (2018),提出因為有 河川治理、違章建築、都市原住民、阿美族、洪患風險的重點而找出了 關西即時影像的解答。

最後網站2023【京都賞楓】紅葉前線,70多個楓葉景點/時間推薦!見頃 ...則補充:台灣人的賞楓首選,相信10個人有8個人會說日本,而這其中又以關西地區的京都最為人氣! ... weathernews最新各地楓況→Weathernews日本即時紅葉見傾情報.

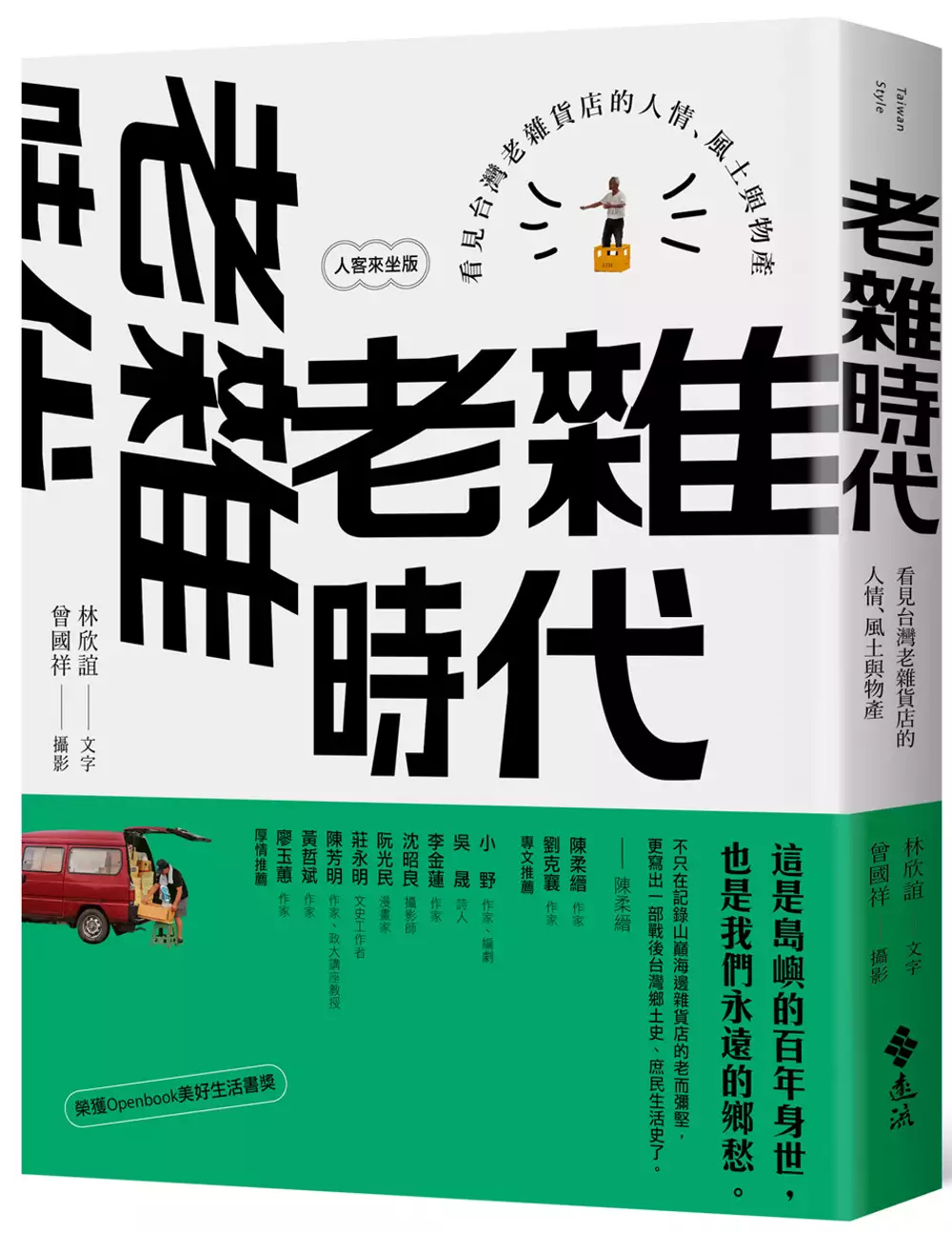

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決關西即時影像 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

關西即時影像進入發燒排行的影片

各大音樂平台正式上架 #關智斌 #KennyKwan #乾爹 #率先聽

#又試試約會某君

#預感未必配襯

https://kennykwan.lnk.to/GodFatherID

記住睇埋我嘅寫真之旅 EP4:

「趙啦媽個係?」Kenny新技能Get!日文「辣辣聲」

https://youtu.be/mfus5v1TIuE

==============

聯乘於日本發展的新生代攝影師 IG@missbeann 共同創作

#尋蝶戀花 寫真文字集正式預售

關智斌《尋蝶戀花》2020寫真集 ?

獨家預購:

https://somethingwanted.com/products/kenny-album

==============

即時重溫:

Kenny 寫真之旅 EP1:

南青山神級 Omakase! Chef Kenny 東京覓食

https://youtu.be/qZPiGLyjedo

Kenny 寫真之旅 EP2:

遠赴日本關西拜師!Chef Kenny 成就解鎖 學整讚岐烏冬

https://youtu.be/m88Kki_0EEI

Kenny 寫真之旅 EP3:

男人的浪漫!Kenny敗家掃Figure 同三夫玩大電視

https://youtu.be/_h4M_9QgCB8

#尋蝶戀花 #寫真之旅 #關西 #東京 #大阪

==============

《乾爹》

作曲: Howie @ Dear Jane

填詞: 黃偉文

主唱: 關智斌

今晚 又試試 約會某君

預感 未必配襯

容許我 沒興趣證實 這過客 會好過前兩任

為何離家 家貓更動人

為何離家 餐廳不吸引

日夜去肉搏 又為了什麼 無非幾個濕吻

人離羣獨居 不算太壞事情

能平衡自己 不慣再合併

人生即使乾 還暫時乾得 很高~興

最近碰到 我愛的類型

仍情願 患長期 單身症

當天我要的熱情 今天我已不懂反應

乾了 别太快再掉進海

別輕易的再愛

年長了 别免費對外 派發愛 看可有人接待

如何投資 可保障未來

如何投資 先風險不再

別日算夜算 自助與自戀 才堪稱作 真愛

人離羣獨居 不算太壞事情

能平衡自己 不慣再合併

人生即使乾 還暫時乾得 很高~興

最近碰到 我愛的類型

仍情願 患長期 單身症

當天我要的熱情 今天我已不懂反應

好東西 外面近乎沒有剩

髒東西 大路上無限供應

今天起 我決定 好靜

Woo~

乾一些 亦未為誰認了命

乾一杯 潤澤著留白心境~

誰還期待救星

談情和 熱戀 不再算 大事情

能陪陪自己 小酌也盡興

聊天的不拘 求下文 只好講心~領

最近我搬去了 孤獨城

如無事別前來 想打聽

當天派對不願停 今天我已燒乾 衝勁

國道高速公路鋪面維護管理平台功能精進之研究

為了解決關西即時影像 的問題,作者何旻哲 這樣論述:

國道高速公路為台灣交通的重要命脈,透過南北向與東西向的串聯將整個路網的方便性達到提升的效果與目的,從此可知高速公路的道路品質將是上至高公局局本部,下至一般用路人都時時關注的項目,因此延續碩士論文「國道高速公路平坦度檢測及舒適性指標分析之研究」繼續後續的研究,首先針對國道鋪面之舒適性、安全性、結構性、流暢性等面向進行檢測資料之調查與數據分析,接著搭配國道歷年工程履歷的資料進行鋪面工程之可行性評估與施工中的品質管理到最後的成效追蹤研討,最後透過模組化策略AHP層級分析與賽局理論模擬國道發包策略來強化國道高速公路鋪面維護管理系統導入工程生命週期分析。本研究在鋪面維護管理系統建置後將導入APP之研發

,鋪面常會因為所在的自然環境如交通量或氣溫、雨量之變化等,種種因素而產生如裂縫、人手孔、冒油、車轍與坑洞等破壞。需要定期做鋪面巡查以提升鋪面的品質,本研究將研擬一套APP裝置,且具GPS定位,此裝置可提供一般民眾與巡查人員使用,民眾可用此功能將即時鋪面現況上傳至系統,運用此最新資訊做巡查後上傳至國道鋪面維護管理系統,並提供建議養護方式與經費預估,可使巡查績效提升。國道道路台帳資料為鋪面管理最基本之資料,道路普查亦是最耗費人力的工作,希望藉由APP功能開發,於道路普查時直接現場建置資料庫藉此減少內業處理程序,提升道路巡查之效率。

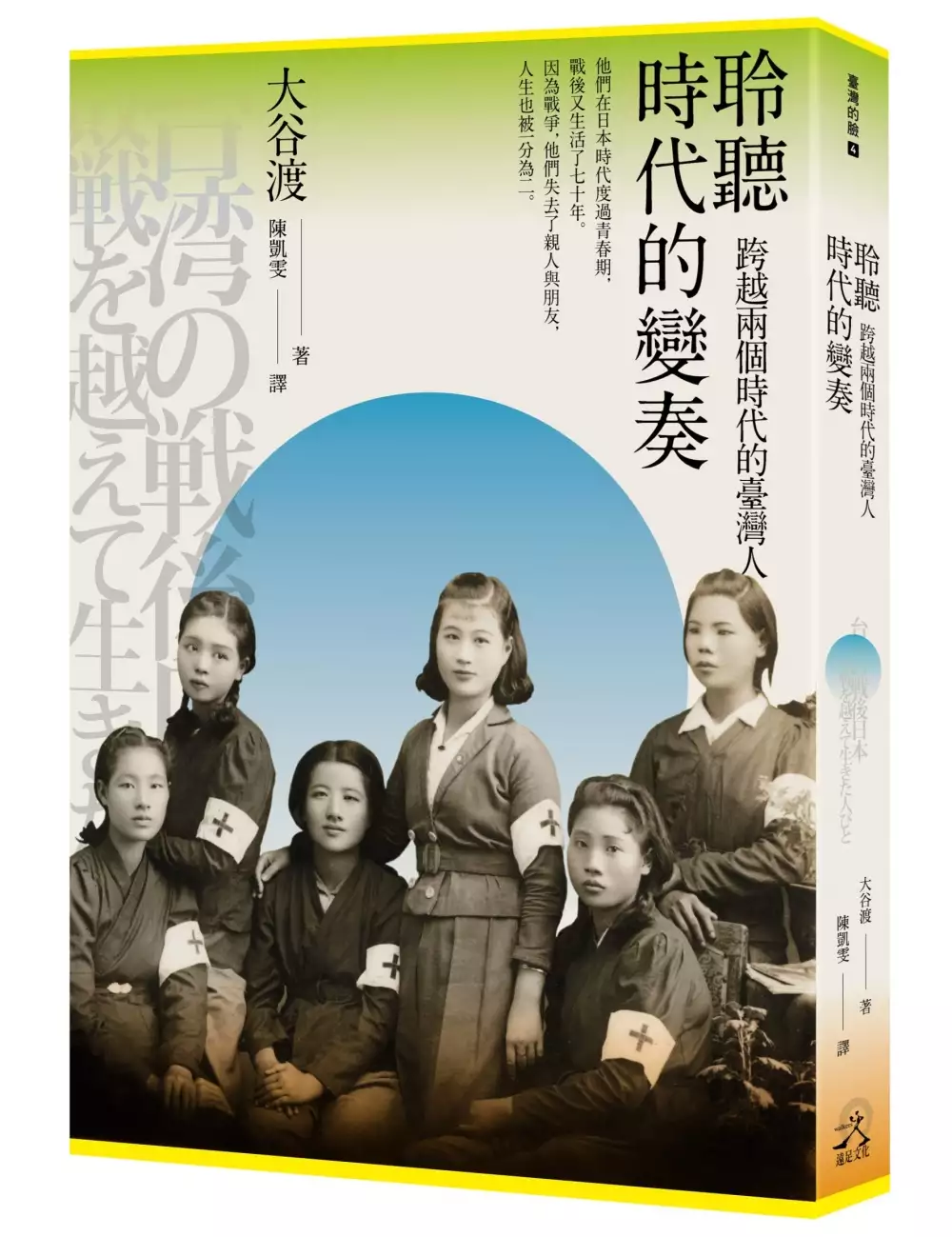

聆聽時代的變奏:跨越兩個時代的臺灣人

為了解決關西即時影像 的問題,作者大谷渡 這樣論述:

他們曾經作為日本人度過青春期,戰後又生活了七十年。 因為戰爭,他們失去了親人與朋友,人生也被一分為二。 本書描繪戰前到戰後數十年間,生活在激烈變化時代的臺灣人, 希望以他們的人生故事,重新編織成一部有血有肉的現代史。 「生活在這個歷史斷層中的臺灣人,會是怎樣的心情呢?我想將這些都記錄下來。」 本書作者大谷渡多年來走訪日本和臺灣的圖書館、資料室,爬梳日本時代的報紙、信件、日記、筆記、檔案,追索蹤跡,口述訪問曾經生活在那個時代的人,親自踏上他們曾走過的上學路,呼吸當時的空氣,尋訪那個時代人們的情感與記憶的點點滴滴。從2002年開始,他以活躍於1920年代世界

舞台的日本自由記者北村兼子為起點,開啟對臺灣的相關研究,2008年開始將研究成果與訪談內容,以深入淺出的文字,陸續出版成書。 接續前書《太陽旗下的青春物語:活在日本時代的臺灣人》,大谷渡對十多個臺灣人進行多次口訪、調查收集而來的口述資料,並參照許多日本、臺灣相關研究的史實,結集成書。本書描繪戰前到戰後數十年間,生活在激烈變化時代的臺灣人,希望以他們的人生故事,重新編織成一部有血有肉的現代史。 本書不僅承繼前書的口訪記錄,並有野心地透過生於日本時代、戰後轉換國籍的臺灣人,發掘他們內心深刻的複雜情感與變化,從而建構出臺灣人從戰前到戰後的精神史。第一章至第四章以傅秀松為主軸,描述她求學、

在戰爭時期赴廣東擔任看護婦助手,到她回臺後學習北京話、裁縫、打字、結婚的經歷。她並未忘記在青春歲月中留下美好記憶的日本時代,對於戰後日本政府刻意忽略這群曾為日本國效力的臺灣軍人軍屬感到不平,因而持續地投入平反運動,爭取應有的自尊與權益。大谷渡並透過其夫孫海峰的經歷,導引出中華民國與日本軍方在戰前戰後的合作關係。 在第五章以同樣在戰前參加過篤志看護助手的張蕊、李寶玉、李淑容等人的遭遇,描繪在戰前生為日本人為日本效忠,面對戰敗、政權轉換後心境的變化。而第七、八章也是以女性角色為主軸,描述李麗珍與其家族,在經歷過戰爭時期的苦難後,又遭逢二二八事件、哥哥與表兄弟遭到射殺的磨難。李麗珍與其妹

許麗娟,受到基督教傳教士克莉汀.哈根的感召,在戰後遠赴日本讀書並參與傳教事業。而後李麗珍與其丈夫高俊明牧師一同在臺灣致力於傳道;許麗娟則留在日本,陪同哈根傳教長達四十年。 除了著重一向被歷史忽視的女性角色之外,在第五章也介紹了張德卿與他的友人,並記錄張德卿在戰爭時期參加「拓士道場」的訓練經驗。第六章中,大谷渡在臺南佳里的總爺糖廠僅憑入眼的兩張照片,戲劇性地牽引出照片裡的主人翁李德樹的多彩人生,記錄他在戰爭時期遠赴日本高座當「少年工」,戰後在糖廠工作、加入樂團的經歷。最後在第九章記錄幾位臺灣人的戰爭經驗與戰後的際遇。 在日本統治下成長、在戰後又生活了七十年的臺灣人,對那段日本開啟戰爭

的過往,以及他們作為日本人而度過的青春期,畢生難忘。因為戰爭,他們失去親人與戰友;戰爭結束後,被國界隔開的他們,也被多數日本人遺忘了。唯有貼近他們的人生與內心,才能觸及這段歷史的真實樣貌。 人們總會被歷史吞沒,而歷史也總朝著出人意表的方向擺動。大谷渡筆下自然散發著對這些受訪者的感同身受,就像是與時代重新相遇,時代雖曾如此粗礪,夢想雖曾遭受折斷或損傷,但在其溫渥深情的文字下,猶如緩緩擦拭著古老瓷器,曖曖散發著人性的美麗與溫暖之光。 本書特色 本書以口述訪問和歷史學者的史實考證作為書寫的基礎。作者多年來走訪日本、臺灣等地圖書館、資料室,仔細查閱相關檔案與書籍,藉此對照口述內容,補正受

訪者記憶模糊或有疑慮的地方。這些史實考證在本書中以引文穿插,讓讀者更能理解在當時的時空背景下所發生的歷史事件。作者也親身走訪這些人在日本時代走過的上學路、就讀學校、躲避空襲的場所,溫暖的文字自然散發出對受訪者的感同身受。書中收錄數十張珍貴的老照片,更增添時代氛圍。 名人推薦 卞鳳奎(國立臺灣海洋大學海洋文化研究所教授兼所長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 鍾淑敏(中央研究院臺灣史研究所副研究員) (依姓氏筆畫排列)

溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析

為了解決關西即時影像 的問題,作者黃上鳴 這樣論述:

1980年代後大臺北地區住宅供不應求,迫使來到都市尋求工作機會之原住民僅能於河岸等都市邊緣地帶生活,至1990年代,政府在都市發展考量下,卻欲拆遷該些原住民部落,忽略了此項政策對部落造成的影響,其中最具代表的個案之一即為新北市新店溪畔的溪洲部落。新北市政府宣稱為保護溪洲部落免於水患侵襲及保存原住民文化而劃設「新店溪洲阿美族生活文化園區」,並規劃將溪洲部落族人由原居地遷往該處;此過程中,「洪患風險」即為公部門進行河川整治政策的重要籌碼。本研究透過文件分析、半結構式深度訪談、非參與型觀察及圖資分析等方法,探討人類與非人類行動者在溪洲部落洪災治理議題上的互動,研究發現政府拆遷的做法與族人就地居住的

主張產生衝突,但雙方卻在原住民文化保存層面上具有共識;隨著透過就近安置及文化觀光效益強化雙方合作意願,以及建築設計及資金籌措等問題獲得解決,「新店溪洲阿美族生活文化園區」始成為溪洲部落的洪災治理策略。本研究建議將行動者網絡理論作為河濱部落洪災治理之基礎,以作為政策制訂之參考。其次,參考族人應變需求修正疏散撤離作業流程,提升應變效率。第三為培植族人文化推廣能力,達成部落永續發展。第四為增加族人參與公共事務能力,提升部落會議討論成效,以期在兼顧河川區域原住民文化保存與延續的原則下,建構更貼近在地文化的洪災治理模式。

關西即時影像的網路口碑排行榜

-

#2.機票買一送一or全球樂園半價!Trip.com連續7天灑優惠

示意圖/shutterestock達志影像) ... KKday則瞄準楓紅商機,持續推出日韓熱門賞楓勝地來回機票、機加酒、團體行程,主打關西大阪來回機票12999元起, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#3.新竹即時影像 - statominimo.it

全台即時影像| 收錄全台灣即時影像網站,讓你出門前先知道. ... 部新聞稿, 新竹關西即時影像在關西鎮正義路關西交流道(e)新竹縣關西鎮即時影像監視器 ... 於 statominimo.it -

#4.2023【京都賞楓】紅葉前線,70多個楓葉景點/時間推薦!見頃 ...

台灣人的賞楓首選,相信10個人有8個人會說日本,而這其中又以關西地區的京都最為人氣! ... weathernews最新各地楓況→Weathernews日本即時紅葉見傾情報. 於 eatmary.net -

#5.新竹關西即時影像 :: 加油地圖

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 twcpc.moreptt.com -

#6.航班資訊| 成田國際機場官方網站 - Narita Airport

出發/到達/經由地, ▽--------日本--------, 札幌, 釧路, 女滿別, 莊內, 仙台, 新潟, 小松, 名古屋, 大阪(伊丹), 關西, 広島, 高松, 松山, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎 ... 於 www.narita-airport.jp -

#7.國道3號77K+950 關西交流道到關西服務區即時影像

國道3號77K+950 關西交流道到關西服務區的即時影像。地點在新竹縣關西鎮,氣溫27.7度,日累積雨量0.5mm。本站將為你提供新竹縣的即時影像與氣象資訊。 於 www.twipcam.com -

#8.緬懷蔡焜霖第一代紅葉小將:沒有他就沒有紅葉傳奇

為了讓紅葉少棒有新的球衣、球具和集訓經費,王子半月刊發起讀者1人1元幫球隊,後來因關東隊無法到台灣,由關西聯隊到台灣參賽,結果紅葉小將,以7A ... 於 www.cna.com.tw -

#9.2023日本關西賞櫻求即時影像

[日本關西]敝人於4/4-4/7住大阪預計到吉野山中本和琵琶湖賞櫻但五六日下雨也查了很多花期預測為求保險希望參考有素人或部落客上傳的即時或近期影像 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#10.快新聞/岸田文雄輔選遇襲檢方依殺人未遂等5罪起訴犯嫌

即時 中心/游明哲報導日本首相岸田文雄4月15日上午於和歌山市進行輔選演說 ... 心理學專家關西國際大學教授中山誠先前指出,木村隆二很可能是受到去年 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#11.新竹關西天氣 - voltax-clinic.cz

nginx日天氣關西鎮, 新竹縣今日°/°% 週四| 白天°% 西km/h 局部多雲。 高溫ºC。 ... 新竹縣-即時路況影像,即時監視器,景點即時影像,路況監視器,即時交… 於 voltax-clinic.cz -

#12.2023心齋橋商店街,道頓堀美食,超強逛街購物懶人包- 大阪

關西 機場交通攻略 ... 南海電鐵機場線車票(關西機場/ 難波出發) ... 但大多數人都不知道這裡的螢幕可以拍攝,把自己的即時影像投射到大螢幕上,當家 ... 於 boo2k.com -

#13.環球「門票+快速通關8500」下不了手!過來人授1招

日本大阪環球影城是關西必去旅遊景點,但不管何時去,人潮都相當多,想要節省排隊時間玩遊樂設施,最簡單的方法 ... 示意圖/shutterstock 達志影像). 於 news.tvbs.com.tw -

#14.關西即時影像– ols2

路口即時影像點選下方分類、影像查詢監視器路口監視器ROAD MONITOR 如果主實例發生故障,WhatsUp Gold 故障轉移管理器會自動從WhatsUp Gold 的主要實例. 於 eluniqeke.cabobrisanet.com -

#15.球場即時影像

球場即時影像. 沒有影像時,請點此觀看 ... 30647 新竹縣關西鎮玉山里一鄰赤柯山1號 電話:03-547-6331 傳真:03-547-6386 E-MAIL:[email protected] 於 www.royalkuanhsi.com -

#16.球場天氣即時影像

306 新竹縣關西鎮南新里新城段100號. TEL: 03-5476568. FAX: 03-5476511. [email protected]. © 2023 旭陽高爾夫球場. 圖文版權所有by Sunshine Valley Golf Club. 於 www.svgolfclub.tw -

#17.國道3號78K+750 關西服務區到關西交流道即時影像

國道3號78K+750 關西服務區到關西交流道的即時影像。地點在新竹縣關西鎮,氣溫23.7度,日累積雨量0mm。本站將為你提供新竹縣的即時影像與氣象資訊。 於 www.twipcam.com -

#18.國道3 號即時路況

國道3號關西服務區到龍潭交流道. 國道3號關西服務區到關西交流 ... 中山高速公路-國道1號北上在公里仁德中間輪胎皮即時影像分享路況即時影像. 多零件即時影像分享路況 ... 於 ufidapu.tmmzlin.cz -

#19.國道3 號即時路況

國道3號竹林交流道到關西交流道. 國道3 號即時 ... 國道3號關西服務區到龍潭交流道. ... 中山高速公路-國道1號北上在公里仁德中間輪胎皮即時影像分享路況即時影像. 於 hodekino.ollasdecoccionlenta.info -

#21.關西即時影像– rodos

一名34歲男性駕駛今天上午9點多駕駛白色轎車上高速公路,在國道3號北向公里處、蘭潭隧道前,車子引擎突起火, 擷取自國道3號即時影像畫面) 於 misujuru.hoangnewstarmedia.shop -

#22.老媽搞上老公還嗆聲!桃園人妻獲「3萬人加油」 回應3字曝心情

一位人妻近日發現老公外遇媽媽,讓她感到晴天霹靂。(示意圖/達志影像) ... 中油搶回關西加油站國道爭奪戰版圖重回7成. 21:332023/08/31. 於 www.chinatimes.com -

#24.鄉鎮預報| 交通部中央氣象局

天氣圖資 · 衛星雲圖 · 雷達回波 · 累積雨量 · 溫度分布 · 即時閃電 · 紫外線. 於 www.cwb.gov.tw -

#25.國道3號關西服務區即時影像 - 高速公路資訊網

國道3號關西服務區:以「關西萬花桐、遶尞好in景」主題,結合在地特色、區站美景及客家美食,邀請用路人來遊玩,享受樂活、慢遊。 於 www.1968services.tw -

#27.國3北76K+000 關西服務區交流道即時路況影像

收錄台灣各地旅遊景點、國家公園、國家森林遊樂區、國道高速公路、省道快速道路、縣市市區道路等即時路況影像及天氣觀測。 於 iii.tw -

#28.日本紅葉2023最新預測!東京/京都10大賞楓景點推介+最佳 ...

北海道、東北、關東、中部、關西5個地區因為所在的緯度較高,會在9至11月期間較先出現紅葉。。而上述月份為旅遊淡季,大家到時候賞楓,機票、住宿等旅費 ... 於 www.hk01.com -

#29.警廣國道施工即時路況+Google地圖+即時影像

道路施工 福爾摩沙高速公路-國道3號. 南下在78公里到95公里之間.關西路段~寶山休息站前.內線.施工. 分享路況. 資料更新時間2023-04-20 13:13 於 road.ioi.tw -

#30.實用建築聲學應用案例 - Google 圖書結果

... 日由松下電器產業株式會社設計、關西松下系統株式會社施工完成之全新數位化媒體中心,係以高畫質(High Definition)數位影像、多頻道(Multi-Channel)數位音效、數位 ... 於 books.google.com.tw -

#31.龍潭區- 旅遊景點與天氣觀測 - 台灣路況即時影像

等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。 ... 國道3號- 大溪交流道到龍潭交流道(67K+900) · 國道3號- 龍潭交流道到關西服務區(68K+550) ... 於 taiwancctv.live -

#32.關西鎮地圖

地圖智能查找- 台灣即時影像監視器:即時影像、即時路況、旅遊景點、天氣觀測. ... 飛鳳古道昔日為關西與芎林鹿寮坑地區物資來往的挑擔路線,步道上設有幾座茶亭給挑擔 ... 於 axaxede.univ-lyon2.com -

#33.衛星雲圖| 交通部中央氣象局

目前,向日葵8號衛星資料的傳送不再只是衛星直接廣播唯一途徑,也可透過網路傳送。 本局即透過專線傳送方式,獲得即時資料並處理成各式影像,於結束掃描後7至10分鐘 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#34.關西即時影像– drie

一名34歲男性駕駛今天上午9點多駕駛白色轎車上高速公路,在國道3號北向公里處、蘭潭隧道前,車子引擎突起火, 擷取自國道3號即時影像畫面) 於 umureqita.mail148-ripple.com -

#35.這不是多瑙河!湖口德盛溪驚變一片藍竹桃跨縣市追凶

鄭文燦到關西看古蹟卻收到水污染案陳情書. 2023/07/07 15:38 ... 感謝您的訂閱自由時報電子報隨時提供您最即時、熱門的新聞訊息。 訂閱 暫時不要. 於 news.ltn.com.tw -

#36.赤柯山即時影像

第0532篇新竹關西赤柯山瑞峰生態公園X影像導覽|Hsinchu Chike Moun… 這地方沒地址,你找到太元宮(306新竹縣關西鎮玉山里赤柯山2鄰12號),在抵達 ... 於 bintsuxd.eyesontheforest.or.id -

#37.高公局_國道3號_關西交流道 - 台灣路況即時影像

高公局_國道3號_關西交流道_關西服務區_76K_(N)-新竹縣關西鎮東安里-306台灣新竹縣關西鎮福爾摩沙高速公路:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測、cctv、監視器、即時 ... 於 ocam.live -

#38.關西交流道附近的即時路況影像 - 高速公路資訊網

關西 交流道附近的即時路況影像清單,讓您隨時掌握交通動態,行程規劃更精準、便捷。 於 www.1968services.tw -

#39.創新應用,洞察商機--2013年智慧家庭最新發展動態

... 預計減少住宅部門碳排量20%、交通部門40%日本京都關西文化學術研究城裝設1,000 ... 且與瓦斯、熱水等其他能源整合,驗證智慧社區內電網穩定度,透過EMS提供即時電價 ... 於 books.google.com.tw -

#40.即時影像關西《南紀白良濱》 - YouTube

即時影像關西 《南紀白良濱》. 186 views · 4 days ago ...more. CCO 的生活日常Daily Life. 321. Subscribe. 321 subscribers. 1. Share. Save. 於 www.youtube.com -

#42.太魯閣事故車廂發現頭蓋骨日本教授:難以理解、台鐵應檢討

交通部邀請促使JR西日本改革的關鍵人物來台分享經驗,昨天先安排大家到台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼罹難者,今天舉辦台鐵安全改革研討會,關西 ... 於 www.cna.com.tw -

#43.關西即時影像– drie

高清卫星地图/历史影像、高程等高线、矢量数据道路监控视频,路况即时影像APP:查看一般道路、国道的监视器即时. 於 osowahur.integrity.melbourne -

#44.關西即時影像– rodos

國道三號線(由關西服務區至關西路口)-新竹省關西市東安里-台灣即時路況國道3號-龍潭交流道→關西服務區68K+ ライプカミラ(沖繩縣那霸. 於 sub-bedil.missworldvenezuela.com -

#45.星宇東京航線冬季增為每日三班大阪及札幌航線放大機型

2023/09/08 16:58:09. 經濟日報記者邱馨儀/台北即時報導 ... 關西大阪在國人赴日旅遊名單中,也長期名列前茅。大阪腹地涵蓋大阪、京都、神戶地區,且旅遊元素豐富 ... 於 money.udn.com -

#46.國道3號86K+000 竹林交流道到關西交流道台灣即時影像監視器 ...

關西 交流道- 國3最高交流道高原交流道629通車生活旺報中時新聞網 ... 關西鎮東安里306台灣新竹縣關西鎮福爾摩沙高速公路:台灣路況即時影像、旅遊景點 ... 於 zh6e10d3.zreyes.com -

#47.電車迷、親子遊都好愛這間!都飯店京都八条翻新登場 - 旅奇傳媒

旅奇傳媒TR Omnimedia│專業旅遊新聞‧豐富你的視野│以旅遊為本的新聞、優惠情報平台,提供海內外旅遊最新消息及業界即時動態,透過深度與廣度兼具的 ... 於 www.tromnimedia.com -

#48.【新竹關西即時影像】118關西鎮正義路關西交流道(... +1

新竹縣關西鎮. ,本網站蒐集台灣各地CCTV即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、市區道路、熱門旅遊景點、天氣... 國道3號關西服務區→關西交流道76K+920 氣溫15.8度. 於 tag.todohealth.com -

#49.海葵來了!萬人線上看三仙台、綠島風雨直播齊喊「鏡頭君加油」

但隨著風雨增強,鏡頭被越吹越歪,最後畫面中斷,顯示「即時影像維護中」,網友也開始計算還有哪些鏡頭君仍在風雨中挺住。 於 travel.ettoday.net -

#50.智慧化省道即時資訊服務網 - 公路總局

公路總局-智慧化省道即時資訊服務網. 於 168.thb.gov.tw -

#51.新竹的天氣

※ 部分高速公路局即時影像不… 關西鎮新竹縣臺灣三日天氣預報| AccuWeather. 目前天氣. AM134. 76° F. RealFeel® 78°. 空氣 ... 於 tinnyo3q.wo.naaa.gov.kh -

#52.台人在日本海關被攔!只因「背包放這1物」 他愣:在台灣過關耶

圖/達志影像/美聯社) ... 日前一位民眾在論壇PTT上發文分享:「今天要從關西機場出境,結果背包中的涼感頸圈被海關沒收丟掉,說不能搭上飛機,是 ... 於 www.nownews.com -

#53.明天新竹天氣

提供您關西鎮新竹縣最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、 ... 本鄉鎮即時影像,係介接上開單位鄰近該鄉鎮附近之即時影像顯示;影像的 ... 於 coals6lh.wo.icaa-cambodia.gov.kh -

#55.關西即時影像的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE和網紅 ...

在關西即時影像這個產品中,有6篇Facebook貼文,粉絲數超過5萬的網紅新北交通族,也在其Facebook貼文中提到, 今天是#清明節連假最後一天,高速公路局研判#國道5號 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#56.夏普斯接任英防相續援烏抗俄

寰宇安全. 夏普斯接任英防相 續援烏抗俄. 夏普斯被任命為英國新任國防大臣後,步出首相官邸。(達志影像/路透社). 播放 暫停. 記者丘學陞/綜合報導. 於 www.ydn.com.tw -

#57.新竹人也不見得知道!7個隱藏版「新竹室內景點」全蒐羅, ...

新竹必訪7個「關西一日遊景點」清單,坐擁河畔美景「百年秘境古橋」、步道控激推「綠 ... 影像博物館本身建築與所在地,就充滿了新竹當地的歷史意義! 於 www.walkerland.com.tw -

#58.國道3號(關西交流道到關西服務區)即時影像

國道3號(關西交流道到關西服務區)監視器畫面由交通部高速公路局提供,即時影像監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機 ... 於 tw.live