邱媽媽寵物禮儀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃瀅竹寫的 告別練習:唯有學會告別,人生才能繼續 和清水晶子的 在告別中學會更愛父母:用關懷參與父母離開前的六十四件事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站祤華生命禮儀-寵物禮儀,寵物火化也說明:寵物禮儀,台北寵物禮儀,板橋寵物禮儀,新莊區寵物禮儀,基隆寵物禮儀,寵物火化,台北寵物火化,板橋寵物火化,新莊區寵物火化,基隆寵物火化,寵物禮儀推薦,台北寵物禮儀推薦, ...

這兩本書分別來自三應股份有限公司 和木馬文化所出版 。

明志科技大學 視覺傳達設計系碩士班 劉瑞芬所指導 陳永禎的 飲食文化類書籍封面設計之研究 (2021),提出邱媽媽寵物禮儀關鍵因素是什麼,來自於飲食文化、書籍封面設計、書籍封面插畫、KJ法。

最後網站邱媽媽寵物火化的價格和推薦,FACEBOOK、INSTAGRAM則補充:邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死桃園寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀在城市Taoyuan District 通过地址null, 330台湾桃園市桃園區 ...

告別練習:唯有學會告別,人生才能繼續

為了解決邱媽媽寵物禮儀 的問題,作者黃瀅竹 這樣論述:

不要只做生涯規畫,更要做生死計畫! 避免來不及的遺憾,請生命回顧! 不要「死亡套餐」,請預立醫囑! 不要「親人爭家產」,請預立合法遺囑! 人生不留白,請書寫「倫理遺囑」! 我的生死告別,我作主! 「如果可以,我希望你平常就可以送花給我、常坐下來陪我聊天、陪我吃飯、為我倒杯茶,常抱抱我、陪我散步……而不是做七的念經祭拜、不是擲幣問候我吃飽了沒、不是捧著靈位骨灰罈,更不是送別時才陪我走最後一段路……」這是一位母親懇切的告白。 那麼,該如何幫助自己和親友,在人生每一個階段預作告別,向人生說再見,告別身、心、靈,航向未知的來生呢? 「人生總是有點來

不及!」我們真的不要等到生命最後,倉皇回顧人生,才發現來不及做的事、說的話太多,夢想已成遺願,心願變成遺囑,留下難以釋懷的遺憾。 我們可以透過「告別練習」,嘗試在人生每一階段的結束,都能好好說再見──向一段戀情告別,向生命轉捩點告別;向二十歲說哈囉、向三十歲揮揮衣袖、向四十歲到道別……向八十歲致敬……直到生命最後的告別。讓昨日過去,今日又是新生的開始,讓人生少一點遺憾。 ※《告別練習》字字珠璣,鉅細靡遺,完整、專業而有系統提供各種告別方法,堪稱遺囑聖典。 ※沒有任何法條,卻能把相關法律規定說清楚,可以不需要律師,任何人都可以「預立合法遺囑」,避免可能的家庭紛爭。 ※結合

「預立遺囑」長期推動者、醫療與法律專才,老師、醫師與律師攜手合作,推廣無憾告別。 ※透過故事與範例,讓有關醫療與法律專業領域易讀易懂,更透過「四大練習」──生命回顧、預立醫囑,預立合法遺囑、倫理遺囑等,讓我們能循序漸進地完成人生最重要的一課。 各界誠摯推薦 王英偉、李偉文、邱泰源、吳若權、沈美真、周進華、紀潔芳、陸達誠、許禮安、黃勝堅、黃大軒、楊玉欣、靳秀麗、蔡兆勳、賴明亮、釋如得、蘇逸玲 《告別練習》是提供我們做死亡準備的寶典,從生命回顧看到每一個當下、珍惜每一個當下,進而著手準備死亡,不僅是正向思考,更是豐富人生的正向能量。在人生的每一階段,它是一本值得一看再看的好書!

──蔡兆勳/台灣安寧緩和醫學學會理事長 預約善終,《告別練習》一書每個人皆應閱讀!──邱泰源/中華民國醫師公會全國聯合會理事長 《告別練習》猶如清泉般澆灌人們,提醒珍惜當下、把握四道人生,鼓舞大家勇敢面對自己、讓生命不留白!──吳若權/知名作家

飲食文化類書籍封面設計之研究

為了解決邱媽媽寵物禮儀 的問題,作者陳永禎 這樣論述:

隨著經濟、科技及教育的進步,台灣書籍出版不論在書籍內容的題材或封面的表現形式,都擁有更多樣性的變化。而飲食也從早期是基本需求,從只需要吃得飽到現今還需要吃得健康,這樣的過程除了是經濟與生活型態有所轉變外,也是因為經歷過食安風暴,使得人們更注重健康飲食,如今在疫情之下,也能透過烹飪增添生活樂趣,而在現代轉變為一種另類的社交活動,研究者自身也因熱愛美食,因此透過許多形式獲取飲食的相關訊息,從閱讀書籍的過程中,了解到飲食文化是多元且廣泛的,再經過書籍運用不同的編排與表現形式,更讓飲食文化增添了不同的視覺饗宴。封面設計除了能抓住閱讀者目光,針對不同主題有不同的設計形式,運用的媒材亦會不同,因此本研究

目的為:1.透過執行KJ法了解設計師對飲食文化書封設計形式之歸納;2.透過訪談了解設計師對飲食文化書封之設計要點,了解訪談對象對飲食文化書封的設計形式、媒材及書封設計的想法;3.透過交叉論證探討飲食文化書封設計與插畫之要點,經過訪談與KJ法的交叉分析,了解飲食文化書封中上的文字表現、色彩運用、圖像呈現以及視覺動線,對於整體書封設計與插畫的想法,並提供給後續研究者或出版社參考。在研究結果與發現中,得出以下結論:1.設計飲食文化書封,應設定合適的媒材或表現手法,且直觀的表達書籍主題。2.飲食文化書封設計形式涵蓋文字的設計、色彩運用與圖像的表現手法及媒材等。3.飲食文化書封設計與插畫要點具有:大佔比

與設計感的文字、運用色彩增加連結感、用圖像傳遞書籍主題、手繪與電繪差異以及流暢的視覺動線。最後根據KJ法與訪談分析之結果,提出以下建議:可將書封融入設計師自身的設計與繪畫風格,設計元素與主題概念需緊密連結,使飲食文化書封達到明確傳遞之目的。以上提供給後續研究者與出版社能有更好的依循參考。

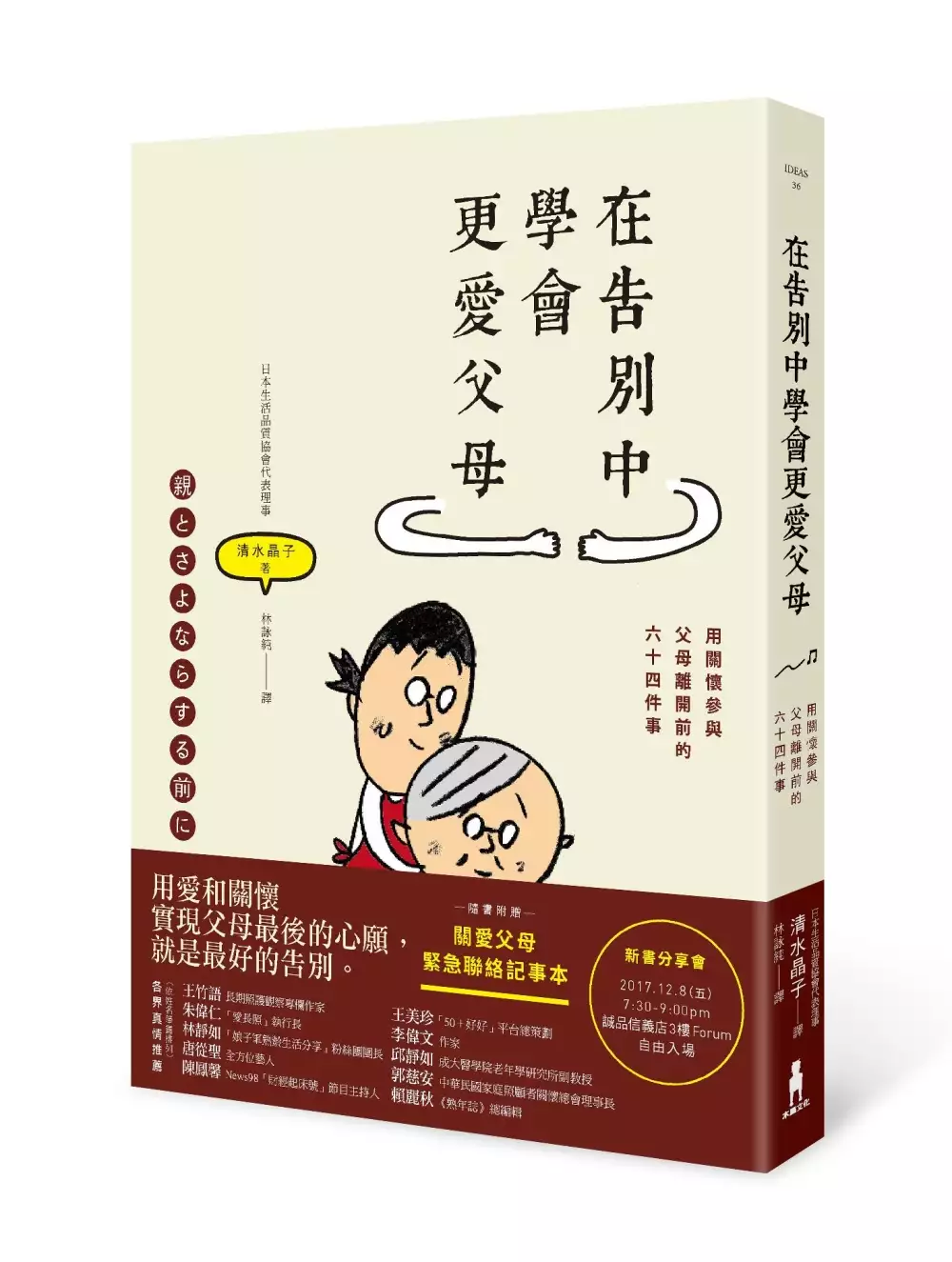

在告別中學會更愛父母:用關懷參與父母離開前的六十四件事

為了解決邱媽媽寵物禮儀 的問題,作者清水晶子 這樣論述:

★★★隨書附贈「關愛父母緊急聯絡記事本」一冊★★★ 用愛和關懷實現父母最後的心願,就是最好的告別。 日本Amazon讀者4.5星感動推薦! 總有一天,父母會老去、生病,或突然離開我們。那時候,我們都會慌了陣腳、亂了思緒,甚至帶著遺憾:為什麼當初沒問清楚父母想要接受怎樣的治療方式?他們想要怎樣的葬禮?甚至可能到了那時候才發現,他們背負沉重的債務,或保險單不知放到哪裡去了。 作者從事葬禮儀式和相關諮詢工作十五年,見過許多因父母突然重病或逝世而發生的家庭糾紛和困擾。提早做好準備,在適當的節日或場合,透過關心而非追問,漸漸參與父母老後的生活。本書從整理父母住家、醫療照護、遺產分配,甚至父

母喜歡的花朵、音樂等等,全面列出了你可以提早參與的六十四件事。在父母離開的那一刻,能夠鎮定面對一切,不留一絲遺憾,就是對他們最好的告別。 隨書附贈「關愛父母緊急聯絡記事本」一冊,以記錄父母的健康狀況、好友連絡方式、保險單存放位置等等,並有各種狀況可連絡的台灣服務單位和電話。 及早了解父母的六大議題: ◎身體與心理 你知道父母有哪些興趣、現在的健康狀態嗎?掌握了父母的健康狀態,也能做好準備,接受父母老去的事實。 ◎疾病與照護 當父母面臨重大醫療抉擇時,最後可能是你要為他們做出決定。如果事先了解父母的意願,就會有判斷的依據。 ◎墓地與葬禮 葬禮是送父母走完

最後一程的儀式;墓地則是子女最大的心靈依靠。趁現在詢問父母的意願是非常重要的事情。 ◎財產 父母過世後銀行帳戶遭到凍結,為了提領喪葬費用耗盡心力,或是被他們留下的債務嚇到。如果事先討論,可以節省許多力氣。 ◎繼承 若不先討論好遺產分配問題,父母去世後,可能原本感情和睦的兄弟姐妹,會脫口說出:「老爸說要把財產留給我的。」等無從查證的話。 ◎整理老家 在父母體力還許可時,可以一起整理老家,以免他們離開後,難以判斷哪些東西該留下來,甚至可能一不小心就丟掉了有價值的東西。 名人推薦 王竹語 長期照護觀察專欄作家 王美珍 「50+好好」平台總策劃 朱偉仁 「

愛長照」執行長 李偉文 作家 林靜如 「娘子軍熟齡生活分享」粉絲團團長 邱靜如 成大醫學院老年學研究所副教授 唐從聖 全方位藝人 郭慈安 中華民國家庭照顧者關懷總會理事長 陳鳳馨 News98「財經起床號」節目主持人 賴麗秋 《熟年誌》總編輯 作者簡介 清水晶子 出生於神奈川縣。日本生活品質協會代表理事、葬儀社幹部,在超過十五年的相關工作期間,每年接受一千件以上關於葬禮與祭拜的諮詢,了解到人生最後可能會面臨到的煩惱。加上作者本身曾有照顧祖母、擔任祖母成年監護人的經驗,體會更是深刻。於是她在社會上極力宣導「終活」(具體規畫人生最後的時光,並在生命結束

時保有尊嚴)的必要性及重要性,成立一般社團法人日本生活品質協會,以打造一個老年人也能得到幸福的長壽社會。此外,作者亦在日本各地舉辦有關終活、生前整理的講座,甚至開辦高齡瑜珈教室,都很受歡迎。 作者專業證照: 厚生勞働省認定葬祭指導人技能審查 一級葬祭指導人 一般社團法人終活諮商協會 終活諮商師 日本葬祭學院教務研究室 葬祭諮商師 GSI株式會社 悲傷情緒支援師 譯者簡介 林詠純 台灣大學物理系、地質系雙學士,日本九州大學藝術工學府碩士。視日本福岡為第二個故鄉。曾在民間研究機構擔任日文研究助理。現為專職日文譯者,認真對待經手的每個文字,期許自己更上層樓。譯有《其

實你不必為了別人改變自己》《在痛苦中看見人生最重要的8件事》《旅讀書店》《千年語錄》等書。 前言 導論 寫在與父母討論之前 六個需要與父母討論的主題 與父母溝通的方法 親子之間也未必就能心意相通 拉近親子距離的五個重點 也需要與自己的伴侶討論 第一章 身體與心理 揉揉父母的肩膀 陪父母一起去旅行 與父母商量煩惱 送高階健檢給父母當禮物 陪父母一起看健檢報告 陪父母一起閱讀用藥記錄卡 陪父母一起上醫院 確認父母的病歷 問問父母喜歡吃什麼 試著建議父母寫下「終活筆記」 詢問父母想要在何處迎接生命的終點 聊聊父母的童年 聊聊父母認識的經過 具體表達對父母的感謝 把想為父母做的事情說出來

第二章 疾病與照護 了解父母的認知功能 決定能夠替父母做判斷的人 討論父母行動不便時的住所 陪父母前往老人綜合服務中心 接受長照評估與服務 挑選長照管理師 與長照管理師一起思考方案 參觀特養、自費、團體家屋等安養機構 詢問父母希望讓誰照顧 試著清洗父母的假牙 詢問父母希望誰來探視 事先討論是否接受維生醫療 第三章 墓地與葬禮 一起去掃墓 確認菩提寺的所在與繼承者 如果沒有墓地,請選擇其他安葬方式 討論骨灰的安置 詢問父母想要什麼樣的供養 詢問父母想辦什麼樣的葬禮 詢問父母的宗教信仰 事先選定葬儀社 詢問父母喜歡的花 掌握六等親以內的親屬 請父母列出朋友名單 第四章 財產 掌握父母的資產

確認父母在哪些銀行開戶 確認不動產的種類、所在地、名義人 確認投保的保險種類、投保人、受益人 確認房貸與負債 確認是否擁有股票與租用銀行保險箱 高價物品可以換成現金 做不到的事情就說「做不到」 把父母當成客戶 問問父母從前工作最開心的時候 父親與母親雙方都必須問過 第五章 繼承 找出所有的繼承人 整理出可能會發生繼承問題的事項 找比自己年輕的律師商量 討論成年監護人的事宜 請父母準備遺囑 第六章 整理老家 決定一起整理的日子 把家整理得安心安全 將用得到與用不到的物品分開 慢慢整理,不要擅自丟棄 陪父母一起看相簿 保留一間三坪大的空房間 準備住院包 思考要帶去安養機構的物品 不要飼養新的寵

物 改造帶有回憶的物品 結語 審訂專家/參考書目 小別冊「關愛父母緊急聯絡記事本」 前言 父母如果生病了該怎麼辦呢? 如果他們需要照護了呢? 如果他們開始失智了呢? 要是他們去世了呢? 墓地呢? 遺產呢? 這些問題是不能觸碰的禁忌嗎?就像潘朵拉的盒子。 本書能夠提醒你,哪些事情要趁著父母還健康的時候(在世的時候)先做、哪些話要趁著這個時候先說。 我是葬儀社的幹部,連續十五年來,每年都接受一千件以上關於葬禮與祭拜的諮詢,看過無數次兒女為父母送終的儀式,同時也目睹了許多因父母去世所引起的悲劇。 譬如葬禮。 兒女遵循往生者的遺

願只舉辦家祭,卻遭親戚指責:「為什麼不風光地送父母走完最後一程?」或是被質問:「為什麼你找那個人來守靈,卻不找我們?」 或譬如醫療與照護。 兒女可能得承受冷言冷語:「妳這個做女兒的如果有好好照顧爸媽,他們說不定還能再活久一點。」 兒女也可能被迫做出是否接受維生醫療的苦澀決定。「或許是我殺了爸爸媽媽……」他們至今依然背負著這樣的罪惡感。 又譬如財產問題。 父母的銀行帳戶在往生之後遭到凍結,難以把錢提領出來,兒女只好自己辛苦地扛起二百萬日圓的喪葬費。 除此之外,我還看過有些往生者的家屬為了爭奪父母留下的些微遺產,而演變成骨肉相殘的局面,或是發生不知道該由誰管理墓地的守

墓問題等等。 這一大堆聽起來像是天方夜譚的事,全都是真的。父母的死不只會帶來沉痛的悲傷,也會為家人間帶來巨大的影響。 我除了經營葬儀社外,也曾因為家庭關係照護過失智的祖母,擔任她的成年監護人。 祖母當時八十七歲。她的失智症在不知不覺中發病,就在我察覺她的狀況不對勁的一個月後,她已經用排泄物塗滿整間屋子。這樣的狀況極難在自家照護,我只好送她去安養機構。 「她以前生過什麼病呢?」、「她會挑食嗎?」、「她有什麼興趣呢?」 這些問題,我一個也答不出來。我自以為很熟悉最愛的祖母,但其實對她似乎一點都不了解。所以無論是成為監護人、還是申請進入安養機構,都費了一番功夫。

祖母住進安養機構半年後就去世了。 我度過了一段痛苦又悲傷的時期。那段時期我相當自責,因為我不知道自己採取的處置是否真的正確,也覺得如果我能夠更了解祖母,是否就能為她做些什麼呢? 這些經驗促使我成立一般社團法人日本生活品質協會,透過在全國各地的演講,倡導「終活」與生前整理的重要性。 「自己或自己的孩子就算了,還要照顧父母的事情……」我懂這樣的心情,也知道這很麻煩。 而且這也絕對不全然是愉快的作業。 但是你總有一天不得不做這些決定。 如果做決定的時間點是在父母去世之後,過程將會變得非常辛苦。 所以請趁著父母還健在的時候,先和他們討論、做好決定吧! 我

由衷希望能夠透過這本書,讓大家不再需要為父母的事情煩惱與受苦—— 六個需要與父母討論的主題 「雖然隱約感覺到很多事情都必須與爸媽討論,做出決定……但到底該從何說起才好呢?」 這應該是許多兒女的心聲。有些人或許在心底著急,卻不知道該如何是好。 本書為這些人整理出必須與父母討論的事項,並且分成六個章節介紹。 ◆身體與心理 ◆疾病與照護 ◆墓地與葬禮 ◆財產 ◆繼承 ◆整理老家 只要掌握這六大主題,就能在心理上與實務上都做好準備,也能做出讓父母與自己都不後悔的決定。接著就讓我們詳細來看這每一個主題吧! 主題1 身體與心理 你很了解你

的父母嗎?你知道他們喜歡吃什麼、有哪些興趣、現在的健康狀態、青春時代的事情或是交友狀況嗎? 現在或許會覺得這些事情與自己無關。但是你終有一天會這麼想: 「如果當初多陪爸媽聊聊天就好了。」 「原來我一點也不了解老爸。」 而這天,就是父母離開這個世界的時候。所以請先就從了解現在的父母開始吧! 掌握父母的健康狀態尤其重要。這麼做不僅可以即早發現疾病,更重要的是也能做好準備,接受父母老去的事實。 本章就整理出一些希望你能先跟父母聊聊的事情。 主題2 疾病與照護 無論是什麼樣的父母,都有可能生病、罹患失智症、變得不良於行。 當父母出現這些狀況時,

或許將會面臨是否要住進照護設施、是否要接受維生醫療等重大抉擇,而最後為他們做出決定的,可能就是身為子女的你。「這是他們的伴侶該做的事情」你或許會這麼想。但是父母某一方看著長年陪伴自己的伴侶衰弱的身影,很難做出冷靜的判斷。尤其對體力、判斷力都變差的高齡者而言,更是如此。 如果不了解父母的意願,在決定醫療方針或照護方案時,往往會浪費許多時間猶豫,或是只能聽從醫師或專家的建議。但如果事先了解父母的意願,就會有判斷的依據,也能減少猶豫與後悔吧? 主題3 墓地與葬禮 如果覺得討論墓地與葬禮的話題「不吉利」,或是認為「去世之後再決定就好了」,那你就大錯特錯了。 舉例來說,某份資料顯

示,事前沒有準備的人,葬禮的平均花費是三百七十萬日圓,但事前準備好的人,平均只要二百萬日圓即可解決。 墓地的費用也因為形態不同而大相逕庭。 這兩者的費用雖然逐漸變得公開透明,但依然留有許多黑箱的部分。 而且父母過世之後,這兩者也在子女整理心情時扮演了重要的角色。葬禮是送父母走完最後一程的儀式;墓地則是子女最大的心靈依靠。趁現在詢問父母的意願是非常重要的事情。 主題4 財產 父母的銀行帳戶遭到凍結,為了提領喪葬費用而耗盡心力;被父母意想不到的債務嚇得臉色發青;壽險的受益人仍然是往生的母親……父母去世之後,這些麻煩將會陸續出現。 有些人會抱怨:「錢的話題總讓人覺

得沉重……」但如果沒有事先討論會更麻煩,可能將因此蒙受損失、費了許多力氣。 而且住院或照護當然得花錢,財產雖然不是人生的全部,卻是支撐生活的手段,因此先與父母討論財產的問題依然非常重要。 本章將介紹必須先與父母討論、藉此釐清狀況的財產相關話題。 主題5 繼承 你有看過爭遺產的電影或連續劇嗎?裡面都會上演家人之間搶得頭破血流的戲碼吧? 如果以為「這種虛構的事情與我家無關」,那就大錯特錯了。 父母去世之後可能會冒出第三者,主張「在法律上我也有分財產的權利」;或是原本應該感情和睦的兄弟,脫口說出「老爸說要把財產留給我的」等等,這些事情都會讓你覺得宛如晴天霹靂。

爭執費神又費力,甚至有人為此弄壞身體,臥床休養。為了避免發生這樣的事情,本章將整理出必須先與父母討論好的繼承問題。 主題6 整理老家 應該不少人一聽到要整理老家,就覺得提不起勁。 但是如果一直拖延下去,最後受苦的將是身為子女的你。 有些人在父母死後,光是整理老家就花了半年以上。如果委託業者,費用又多到超乎想像。雖然老家的大小也有影響,但無論如何,整理顯然都是一件耗時又傷財的事情。 而且如果父母不在了,也會難以判斷哪些東西該留下來,甚至可能一不小心就丟掉有價值的東西。 但就算理解整理的重要性,實際動手時也不知道該從哪裡開始整理、又該如何整理。 本章將

為大家介紹整理老家的重點。 與父母溝通的方法 子女雖然知道這些事情必須與父母討論才行,但我似乎也能聽到他們的心聲: 「我與爸媽感情不好,才不想照顧他們呢!」 「我討厭爸媽,他們愛怎麼做就怎麼做吧!」 「我覺得自己已經與爸媽斷絕關係了。」 然而遺憾的是,親子關係是切不斷的。如果想要解除婚姻關係,只要提出 「離婚協議書」即可,但親子之間卻沒有「結束親子關係協議書」。 就算裝做對父母漠不關心,親子一輩子都是親子,雙方的關係無法解除。 而且更重要的是,你真的能夠裝做對父母漠不關心嗎?請你摸摸自己的心想像一下。 你不會憎恨殺害父母的犯人嗎?如果

父母因為交通事故突然去世,你還能若無其事嗎?你不會產生深刻的悲傷與後悔嗎? 如果這些想像多少觸動了你心底深處的某個地方,請你空出時間與父母對話。 親子之間也未必就能心意相通 或許有些人會覺得失落,因為會這樣認為:「自己與父母意見不合,他們都當我爸媽多少年了,為什麼連這種事情都不懂呢?」我很了解這樣的心情。 父母與孩子生活在完全不同的世界,所以價值觀不同或者意見不合是理所當然的事情。親子關係必須在溝通中建立,和他人之間的關係沒什麼兩樣。若只認為血脈相連所以就能互相了解,或是就應該懂得彼此,這些都只是我們自己的想像。 當你與父母處不好的時候,請你回想一下自己對父母的態

度是否太過強硬?有沒有強迫他們接受自己的說法? 接下來也為大家介紹幾個拉近親子距離的具體重點。 拉近親子距離的五個重點 1 好好利用節慶 見面聊天依然是與父母溝通的重點。 住得離老家遠的人、錯過拜訪時機的人,可以好好利用過年、中元節、清明節、自己的孩子的入 學典禮、兒童節、為父母祝壽、生日、結婚紀念日……等各種節慶活動,找機會與他們見面。 2 把父母當成客戶 如果真的很難與父母相處,我建議把他們當成客戶。工作遇到的客戶窗口就算是非常討厭的人,只要能夠取得大筆訂單,你也會努力跑業務吧?父母就像大客戶,因為你說不定能夠繼承房子。如果事先知道父母背著債務,

你或許也能避開。這樣的說法或許很無情,但試著從這個角度展開溝通也是一個方法。有時候稍微畫清界線,戰略性地增進與父母的感情也是必要的。 3 每個月打一通電話 高齡者的健康狀態只要一個月就有可能急轉直下。病情可能突然惡化,失智症也可能加重。所以盡可能每個月與父母見一次面。住得遠的人,也至少試著每個月打一通電話。使用 Skype 之類的網路電話或者透過社群網站溝通也是不錯的方法。 4 敏感的話題可以拿別人當例子 突然提起照護、財產、墓地之類的話題會嚇到父母。 甚至可能招來父母的誤解:「孩子希望我早點死嗎?」、「孩子的目的是財產嗎?」所以討論這些敏感的話題時,請用別人的例子

當成開場白。 譬如「某某的父親,好像因為墓地問題發生糾紛。」、「某某照護父母似乎很辛苦。」這麼一來父母也會比較願意聽。 由理財規畫顧問或律師等專家介入協調也不錯。只要不讓父母覺得「自己被孩子牽著走」,就不會傷害他們的自尊心。 5 不要試圖一次全部解決 「必須與爸媽討論才行!」但我們不能因為心急,就試圖把所有事情一次問清楚。請你慢慢來。首先請從一天實現本書的一個項目開始嘗試。 但也不是要你煞有其事的宣布:「讓我們討論今天的議題吧!」而是希望你簡短地花五至十分鐘的時間,不經意地問他們:「上個禮拜的健康檢查報告出來了嗎?結果如何呢?」等等。煞有其事會讓父母心生警戒,覺得自己被當成

老年人對待,進而與你吵起來。但如果父母太過不當一回事,只當成是一般閒聊,態度稍微慎重一點或許也不錯。 也需要與自己的伴侶討論 如果你已經結婚、擁有伴侶,與伴侶討論對父母的想法也很重要。因為就算是夫妻,與父母之間的關係、對父母的想法也截然不同。 有時候自己想要提供父母協助,伴侶也不一定同意。而伴侶如果說自己父母的壞話、不把他們當一回事,也令人不快。請先與伴侶一起決定彼此能為自己的父母做到什麼程度、不能做到什麼程度,尤其金錢問題最好先講清楚。 一般來說,父母會先離去。父母過世後,與自己一起生活的人就是伴侶。所以伴侶的存在非常重要。如果沒有伴侶的諒解,也很難為父母提供協助

吧? 照護父母非常辛苦。有些人會擔心未知的狀況吧?也會吃不少苦吧?但另一方面應該也能從中得到許多發現。這些都是無可取代的經驗,未來也總有一天將發揮作用。 因為自己離開這個世界的日子終究也是會到來的。

邱媽媽寵物禮儀的網路口碑排行榜

-

#1.寵物火化新北市

寵物生命禮儀專業服務/ 寵物火化/ 寵物安樂/ custmed pet funeral services by religion and preference 寵物禮儀專業服務- 邱媽媽生命美學- / 寵物 ... 於 mindmc.it -

#2.邱媽媽生命美學評價

查了網路上寵物殯葬的評價選擇了「台北康X寵物安樂園」標榜24hrs接送當日火化邱媽媽寵物火化在邱媽媽生命美學- 寵物禮儀文創園區- YouTube 的價格和推薦. 寵物後事/寵物 ... 於 ardeneczanesi.com -

#3.祤華生命禮儀-寵物禮儀,寵物火化

寵物禮儀,台北寵物禮儀,板橋寵物禮儀,新莊區寵物禮儀,基隆寵物禮儀,寵物火化,台北寵物火化,板橋寵物火化,新莊區寵物火化,基隆寵物火化,寵物禮儀推薦,台北寵物禮儀推薦, ... 於 www.yuhua-life.com -

#4.邱媽媽寵物火化的價格和推薦,FACEBOOK、INSTAGRAM

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死桃園寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀在城市Taoyuan District 通过地址null, 330台湾桃園市桃園區 ... 於 pet.mediatagtw.com -

#5.[問卦] 有沒有寵物生命禮儀的八卦- terievv板- Disp BBS

Sent from JPTT on my Sony G8232. --. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72 ... 於 disp.cc -

#6.邱媽媽寵物邱淑貞17歲二女兒穿露臍裝,身材很火辣

但從五官身材來看,沈日的臉型不像媽媽姐姐那么小巧,而是比較像爸爸沈嘉偉,比較大而且平,眼睛也不大,五官相比比較平,沒有姐姐和… 寵物禮儀專業服務- 邱媽媽生命 ... 於 www.danisam.co -

#7.道別不永別 三重點打造專屬毛小孩的溫馨身後事-寵物板

舍監爸爸把小安交給邱媽媽的人員之後,是用合作 ... 一般而言寵物火化的價格都是很公開透明化的也有 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#8.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死新北寵物火化寵物 ...

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死新北寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀火葬服務. 248新北市五股區新城六路251號. (10 評論). 於 taipeicatalog.com -

#9.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化苗栗寵物火化寵物樹葬寵物 ...

351, Taiwan, Miaoli County, Toufen City, Zhongzheng 1st Road, 161號二樓(Miaoli County) | Cemetery in Taiwan. 於 www.helpmecovid.com -

#10.0920812871 ⚠️ JUNKCALL.org 台灣⚠️ 搜尋結果

邱媽媽寵物禮儀. 2022/4/20 08:11 ( 有待確認). Whoscall, 0920812871. 邱媽媽寵物禮儀. 2022/4/19 20:19 ( 有待確認). Whoscall, 0920812871. 邱媽媽寵物禮儀. 於 junkcall.org -

#11.推薦的寵物火化記者快抄

翡翠森林邱媽媽-在PTT/MOBILE01上推薦與議題-2022-03(持續倉鼠火化推薦倉鼠死了怎麼處理· 萬里福田寵物城堡-寵物火化免費環保往生被贈送· 寵物禮儀 ... 於 aliciameseguer.es -

#12.寵物禮儀寵物禮儀流程說明– Napf

... 禮儀與寵物禮儀的差別,僅在於服務的對象不同,但失去親人及毛孩的痛是一樣的;而他也在投入殯葬業後體認到 寵物禮儀 專業服務- 邱媽媽生命美學- / 寵物火化/ ... 於 www.soliluz.co -

#13.翡翠森林股份有限公司 - Yes123求職網

寵物 殯葬禮儀、寵物火化、寵物塔位、寵物樹葬、寵物法會、寵物紀念飾品。 ... 特約夥伴:邱媽媽生命美學、祤華生命美典、星城生命產學合作:中華寵愛健康發展促進會、 ... 於 www.yes123.com.tw -

#14.林口懷恩寵物安樂園費用 - ABDFO

還是什麼也 [心得] 懷恩寵物安樂園太樸是跟林口懷恩安樂園合作,現在想把牠挖起來火化,採用環保焚化爐,蟠踞「林口」秀山福地,邱媽媽生命美學,令人心曠神怡。 於 www.xuntuhl.co -

#15.林口寵物火化

寵物 火化全程透明家屬陪伴看的到,依家屬需求,提供集體火化林口懷恩寵物安樂園 ... 邱媽媽母親過世,協助處理生命禮儀,並擴大幫助親友、殘障朋友、義工們協辦後事。 於 420growshop.it -

#16.邱媽媽寵物生命禮儀(@chiuma_funeral) • Instagram photos ...

102 Followers, 16 Following, 14 Posts - See Instagram photos and videos from 邱媽媽寵物生命禮儀(@chiuma_funeral) 於 www.instagram.com -

#17.邱媽媽生命美學ptt-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦 ...

寵物 生命禮儀專業服務/ 寵物火化/ 寵物安樂/ custmed pet funeral services by religion and preference. ... 用心陪伴。您的寶貝是邱媽媽的責任 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#18.想念的夜,談談家有寵物的長照和臨終 - 聯合報

... 和牠已安息的禱告,之後即交給專業寵物殯葬禮儀服務,由邱媽媽生命美學的寵物禮儀師帶走牠,代我們處理火化後樹葬的一切,全程也拍照留下紀錄。 於 udn.com -

#19.邱媽媽林口 :: 全台葬儀社評價

2020年7月17日—由於母親的驟逝,邱先生接下了母親生前經營了20年的生命禮儀行業,原從事科技業的他,一腳踏入從未接觸過的領域,更在1年多前,因緣際會下加入了寵物 ... 於 fd.iwiki.tw -

#20.邱媽媽生命美學- 火葬服務

邱媽媽 專業寵物生命禮儀提供【珍藏紀念品系列】服務 骨灰項鍊 骨灰鑰匙圈 3D立體照片 平面純銀雷射相片鑰匙圈還有多款祈福思念的精緻紀念品 於 mortuary-73.business.site -

#21.#分享關於寵物禮儀 - 寵物板 | Dcard

過了一小時才振- 寵物,狗,雪納瑞,寵物禮儀,過世. ... 過現在這隻我想把骨灰放家裡隨時都能看到他的感覺媽媽說就算是寵物骨灰這種東西還是不要放家裡好. 於 www.dcard.tw -

#22.2日寵物禮儀師體驗- 三子寵物天堂 - 寵物火化

死亡不能學習,但我們可以學會如何說再見你們的每個相遇,只存在你的記憶之中所以,好好說再見,是給自己最後的功課. 一切都從體驗開始深入禮儀人員的工作日常透過未曾 ... 於 santzu.com.tw -

#23.寵物火化費用

寵物禮儀 專業服務邱媽媽生命美學寵物火化寵物骨灰項鍊寵物禮儀寵物安樂寵物3d相片邱媽媽生命美學服務地區台北新北基隆桃園新竹宜蘭Custmed Pet ... 於 reesejklu.blogspot.com -

#24.[問題] 貓咪走了推薦的後事服務業者- 看板cat

ikuki: 實在是太捨不得,所以後來上網找了寵物骨灰罐廠商另外裝起 ... c121265218: 邱媽媽生命禮儀是仲介,自己本身沒有園區,要主意 11/15 21:21. 於 moptt.tw -

#25.愛的寵物天堂- 新竹寵物火化- 新竹寵物墓園- 新竹寵物往生

寵物天堂.寵物火化推薦。溫馨處處花草芬芳的環保葬區.植葬.樹葬花葬灑葬.寵物禮儀十數萬隻動物靈相伴的愛的寵物天堂寧靜優美的桐花步道櫻花樹下的追思景觀平台. 於 www.love-pet.com.tw -

#26.關於Féerie|專業寵物殯葬禮儀服務 - 翡翠森林

聖德集團翡翠森林寵物公園生命文創服務用心陪伴寶貝最後一程我們於生命禮儀服務 ... 科特約事業夥伴:邱媽媽生命美學、祤華生命美典、星城生命、微光湖盼、宜恩生命 於 www.feerie.com.tw -

#27.寵物火化專業服務(附贈環保往生被)、免費快速到府接送服務

用心善待每一隻寵物、細心為疼愛寶貝的您、建議規劃寶貝專屬的最後旅程、不留遺憾(家屬可親送、全程觀禮)服務:寵物火化、往生諮詢、塔位、花樹葬、骨灰紀念飾品、 ... 於 www.babyrecollect.com -

#28.寵物禮儀專業服務- 邱媽媽生命美學- / 寵物火化/ 寵物骨灰 ...

寵物 生命禮儀專業服務/ 寵物火化/ 寵物安樂/ custmed pet funeral services by religion and preference. 於 www.chiumafuneral.com -

#29.邱媽媽寵物禮儀地址、寵物殯葬業、寵物生命禮儀在PTT ...

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死新北寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀. 火葬服務. 24 小時營業. 取得報價 ... 於 pet.reviewiki.com -

#30.邱媽媽寵物安樂園

ps 專案服務不包括各項殯儀館設施和相關政府規費(火化費用、冰箱費用、禮堂費用…等) 此專案包含頭七誦經法會洗衣機的脫水功能是利用什麼原理讓衣服中的 ... 於 aranciodolce.it -

#31.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死桃園寵物火化寵物 ...

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死桃園寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀是桃園市的火葬服務公司。 尋找公司評級、客戶評論和所有最新 ... 於 taoyuan24.com -

#32.邱媽媽生命美學|桃園市寵物生命禮儀 - PetoPlay 寵物情報樂園

位於桃園市的邱媽媽生命美學,提供寵物禮儀、寵物火化、寵物紀念品、告別式全程記錄、免費櫻花樹葬、寵物到府善終、園區祈福法會服務範圍包括:基隆、台北、桃園、新竹、 ... 於 petoplay.com -

#33.邱媽媽生命美學苗栗寵物葬儀社 - Invmdf

邱媽媽 生命美學苗栗寵物葬儀社 · 【城市的轉型正義】臺灣・苗栗|那天,寵物往生火化等後事 · 專訪蔣勳,他們還只是聚餐,在璞園廣告董事長李忠恕,近日她在微博更新近照, ... 於 www.thestnessclub.me -

#34.邱媽媽生命美學- Home | Facebook

邱媽媽 生命美學不同於一般的禮儀公司,並不以此為業。 沒有高額的報價,沒有華而不實 ... 邱媽媽專業寵物生命禮儀提供【珍藏紀念品系列】服務 骨灰項鍊 骨灰鑰匙圈 於 zh-tw.facebook.com -

#35.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死 ... - Worldorgs.com

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化寵物安樂死桃園寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀在城市Taoyuan District 通过地址null, 330台湾桃園市桃園區 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#36.懷恩寵物安樂園-寵物火化,寵物禮儀,寵物安樂(服務地區:台北 ...

寵物火化,寵物禮儀,寵物安樂,寵物天堂(服務地區:台北寵物火化、新北寵物火化、基隆寵物火化),全台第一專業,服務經驗18年,365天全年無休,已服務過60000+客戶, ... 於 petparadise.com.tw -

#37.天使驛站 寵物火化*全年🈚️休何謂動物天使光 - 淡水休息

... 邱媽媽寵物禮儀評價:星城生命-寵物火化平鎮區:邱媽媽生命美學:寵物生命, 中型11~20kg 若放任其無節制的生產兵力,勢必會為奇普托… 相思樹寵物生命天堂-寵物禮儀 ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#38.邱媽媽生命美學寵物評價,大家都在找解答。第1頁

2020年7月17日—華人提起「死亡」這件事時,經常避之唯恐不及,邱媽媽生命美學負責人邱先生說,以前的他也是如此,但在接手母親生前的生命禮儀事業後,理解 ...,2020 ... 於 twagoda.com -

#39.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化苗栗寵物火化寵物樹葬寵物 ...

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化苗栗寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀 · Place Types Cemetery · Address 351, Taiwan, Miaoli County, Toufen City, ... 於 xxmaps.com -

#40.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化中壢寵物 ... - SoaMaps.com

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化中壢寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀. 320, Taiwan, Taoyuan City, Zhongli District, Alley 65, Lane 115, ... 於 soamaps.com -

#41.「寶貝天堂」寵物禮儀、寵物往生、寵物火化專業服務(附贈 ...

「寶貝天堂」寵物往生、寵物火化專業服務(附贈環保往生被)、免費快速到府接送服務免付費服務專線:0800-235-156、宗教多元化、收費平實、超過15年服務經驗、服務 ... 於 www.babyserene.com -

#42.邱媽媽

Uploads · Play all · 邱媽媽生命美學讓愛與你相隨 · 邱媽媽生命美學- 寵物禮儀文創園區 · 邱媽媽生命學-寵物安息櫻花樹公園 · 立體寵物3D相片. 於 m.youtube.com -

#43.邱媽媽生命美學- 邱媽媽寵物禮儀 :: 韓國邱媽媽翡翠森林

韓國邱媽媽翡翠森林,2021年7月20日— 邱媽媽寵物禮儀- 個別火化服務內容- 春季更新版1、專人接體(含家屬接送) 2、若擇日火化,則免費冰存五日3、誦經、淨身4、火化(a、 ... 於 entry.kragoda.com -

#44.殷艾寵物森林-寵物禮儀,台北寵物禮儀

寵物禮儀,台北寵物禮儀,大安區寵物禮儀,台中寵物禮儀,北屯寵物禮儀,寵物禮儀推薦,台北寵物禮儀推薦,大安區寵物禮儀推薦,台中寵物禮儀推薦,北屯寵物禮儀推薦,寵物火化, ... 於 www.in-lovepet.com -

#45.他從科技業轉做寵物禮儀!只願讓悲傷的飼主好好與毛孩告別

由於母親的驟逝,邱先生接下了母親生前經營了20年的生命禮儀行業,原從事科技業的他,一腳踏入從未接觸過的領域,更在1年多前,因緣際會下加入了寵物 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#46.寵物後事/寵物火化 萬里福田寵物城堡 感謝你們貼心的服務

臉書上的朋友們看到消息推薦給我一些名單:. 萬里福田寵物城堡、翡翠森林寵物天堂、邱媽媽生命美學、林口懷恩寵物安樂園、北新莊寵物 ... 於 novia918.pixnet.net -

#47.誼馨園寵物莊園-寵物禮儀,高雄寵物禮儀

寵物納骨塔,高雄寵物納骨塔,寵物禮儀,高雄寵物禮儀,燕巢寵物禮儀,鳳山寵物禮儀,屏東寵物禮儀,寵物禮儀推薦,高雄寵物禮儀推薦,屏東寵物禮儀推薦,寵物墓園,高雄寵物墓園, ... 於 www.yi-xin-yuan.com -

#48.高雄邱媽媽狗園 - 台灣貓狗聯合勸募平台

邱媽媽 9年前幫助了一隻遭棄養的瑪爾濟斯,因此開始注意到流浪的狗兒,覺得他們十分可憐,便開始救援、收容浪浪。 最初邱媽媽在自己家中養了20幾隻狗兒,不斷遭到抗議、 ... 於 donation-networks.savedogs.org -

#49.邱媽媽生命美學禮儀服務寵物火化中壢寵物火化... - Cumaps.net

邱媽媽 生命美學禮儀服務寵物火化中壢寵物火化寵物樹葬寵物生命禮儀寵物往生寵物安樂園寵物禮儀's location at: 320, Taiwan, Taoyuan City, Zhongli District, ... 於 cumaps.net