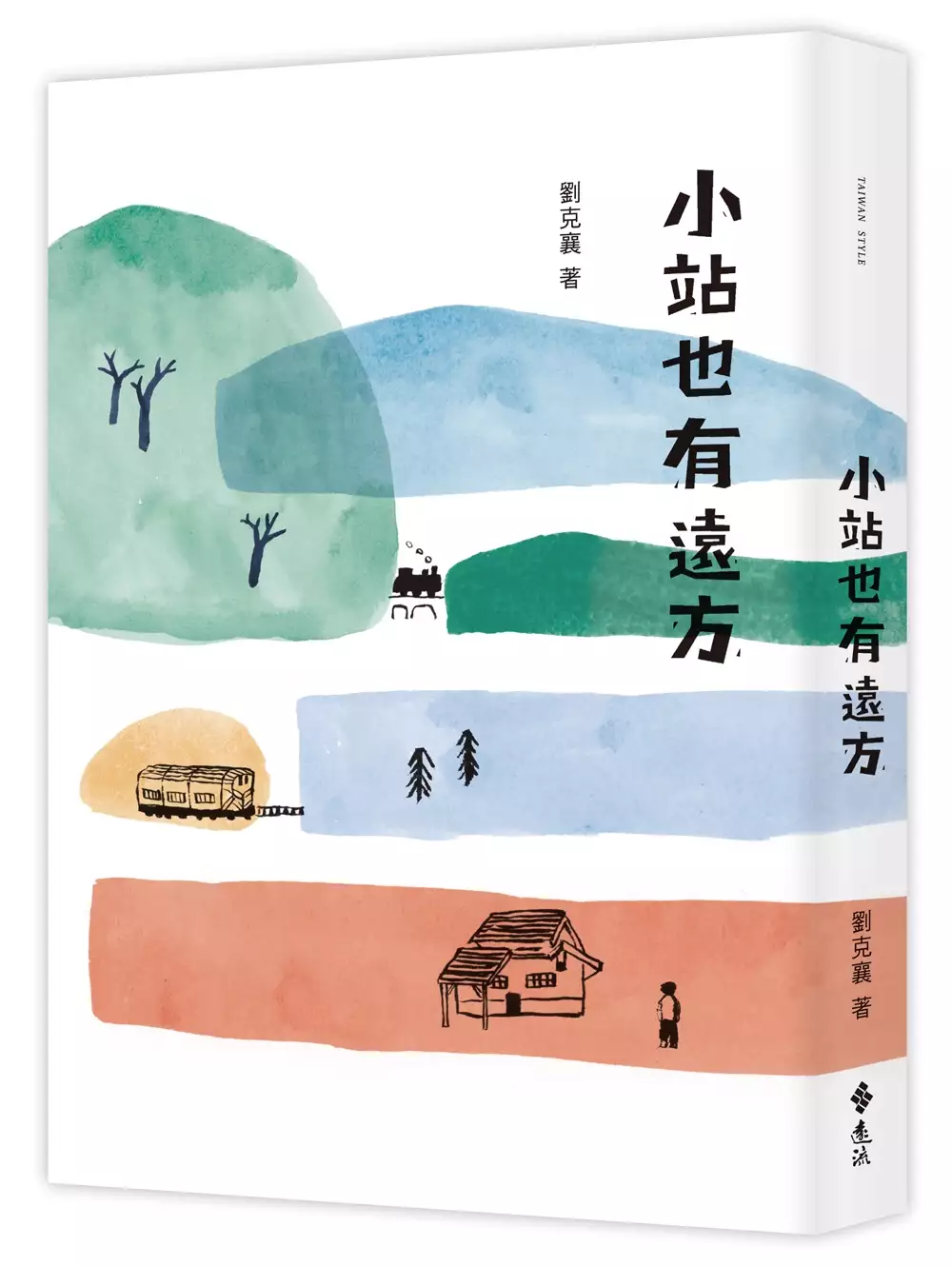

造橋火車站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉克襄寫的 小站也有遠方 和羅任玲的 初生的白都 可以從中找到所需的評價。

另外網站苗栗、造橋|造橋車站.重生的百年宿舍造橋文化館 - 旅行圖中也說明:造橋車站 為台鐵山線、是山、海線在竹南車站分手後的第一站。 造橋車站|Zaoqiao Station 隸屬路線|縱貫山線台鐵編號|135 車站位址|苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號 ...

這兩本書分別來自遠流 和聯經出版公司所出版 。

國立聯合大學 資訊與社會研究所 陳君山所指導 黃芃瑋的 公私協力治理模式之探討─ 以「造橋古驛閒置宿舍木屋群整修再生計畫」為例 (2014),提出造橋火車站關鍵因素是什麼,來自於公私協力、社區治理、利害關係人、公民參與。

而第二篇論文國立聯合大學 經濟與社會研究所 涂金榮所指導 杜亞軒的 行動者社會網絡應用於城鄉風貌計畫之研究 (2010),提出因為有 社區營造、城鄉風貌、充權理論、ANT 行動者網絡理論、火車站的重點而找出了 造橋火車站的解答。

最後網站【苗栗/造橋】 談文火車站- 日治時期遺留的老車站 - 世界是多彩 ...則補充:這天來到位於苗栗造橋,台鐵海線的談文火車站(話說我有朋友不知道竹南到彰化之間) (台鐵有分山線和海線這件事...) 第一次看到這個車站覺得老老小小的 ...

小站也有遠方

為了解決造橋火車站 的問題,作者劉克襄 這樣論述:

★第六屆聯合報文學大獎得主劉克襄最新創作 ★望九素人畫家孅孅阿嬤的鐵道繪圖首次發表 ★米壽之年的老母親與耳順之年的兒子另類攜手鐵道壯遊 ★10條環島鐵道路線,52篇小站紀事,網路google不到的鐵道風景。 當我接近一座車站,車窗外彷彿博物誌的第一頁正在翻開。 每一站都是一堂地方風物課。 ──劉克襄 在枋寮搭上和世界分手的列車, 在台北看見南轅北轍的命定人生, 在大華徜徉北台灣最華麗的溪岸森林, 在貢寮察覺老街未來的曙光, 在樹林飽食一碗家山滋味的芋頭粥, 在清水向少年揮手,在田中漫步錦緞般的平原…… 唯有劉克襄,才能描繪出這麼多元,網路上go

ogle不到的鐵道風景。風景意欲成林,需要長時的累積和呼應的因緣。作者的筆宛如神通廣大的濾鏡,信手拈來,每一個車站都變成了怦然憧憬的遠方。 這一回,母親也透過繪圖踏上旅程。母子倆一文一圖,各自的行旅在某個次元交會,跟著火車奔馳在長年眷念的家園。

公私協力治理模式之探討─ 以「造橋古驛閒置宿舍木屋群整修再生計畫」為例

為了解決造橋火車站 的問題,作者黃芃瑋 這樣論述:

火車站是社會網絡連結的重要交通樞紐,透過公私協力,使得交通樞紐成為社區居民生活的據點,更可能進一步成為吸引觀光的亮點,帶動地方發展。本研究以命題方式探討,期望藉由以「造橋古驛閒置宿舍木屋群整修再生計畫」為案例,探討公私協力治理模式,分析公私協力模式與利害關係人互動及公民參與的影響,並提出地方發展與公部門公共空間協力合作之未來展望。透過此一個案研究,考察不同角度的參與動機,瞭解目標願景的凝聚、分工與責任、平等的尊重及信任的建立,對於「社區治理」中之公私協力模式具有正向的影響,而利害關係人間有良好的溝通與互動,亦會提升公私協力模式的效能。此外,本研究也發現公民參與對於公私協力模式之運作具有正向的

重要性,可據以提供未來採行公私協力模式之個案作為參考,並期盼能減少公私協力過程中的衝突與困境,有助於增進公部門、私部門與民眾三方的三贏局面

初生的白

為了解決造橋火車站 的問題,作者羅任玲 這樣論述:

詩是密碼,是飛行,是海洋。 詩是至大,是極微。 詩穿越一切。 一切都將過去,唯有詩會留下來。 全書攝影作品均由羅任玲拍攝,圖文並表,譜出生之初與詩之初。 早慧的羅任玲,從十一歲起開始創作新詩,迄今詩齡已超過四十年。她的創作主題多元,以充滿感性的語句,書寫理性的世界,從個人情感記憶,到宇宙無常生死,藉由筆下反思,深刻地探索與追求至美的境地。羅任玲表示:「詩必須是藝術,反過來說,任何的藝術形式也都是詩的變貌,詩意的延伸。當不同形式的詩通過藝術被記錄下來,自會產生力量。」 《初生的白》是羅任玲自2012年以來的總結。在這五年中,羅任玲經歷了最沉重的生命

淬鍊,然後一步一步由混沌陰滯,行至明亮潔白。如同她所說的: 見證殘酷,並非為了恨,是因為有情。 為了記住美好。 名家推薦 白靈: 她冷眼看世界飛舞和飛滅,心再波瀾卻自能定靜,如俯身下看的海,如深藏地底數丈的井,其中隱藏的眼,深不可測。 孫維民: 她的詩最精華之處,在我看來,仍在於呈現某些核心的、亙古不變的主題:生命和死亡,時間及永恆,人的苦難與可能的救贖。她以風格獨殊的詩行描述現象,對於答案則保持機警,時常存而不論。時常以奇特的角度切入主題,某些看來並不特別困難的詩,卻有其複雜深刻的一面。 楊佳嫻: 羅任玲的詩講究顏色,氣氛,意象優雅精

確,透露對於人間的求索與悲憫,結尾往往提升到精神、哲思的層次。換句話說,她的詩滿足了愛文學藝術的人對於美的渴望,並試圖往餘韻、境界的方向探求。她承繼詩既言志又抒情的傳統,重新提醒我們,美乃一種偉力,是人身人心在一時空針尖點上的飛揚與凝縮。

行動者社會網絡應用於城鄉風貌計畫之研究

為了解決造橋火車站 的問題,作者杜亞軒 這樣論述:

社區總體營造至今在台灣已經實行多年,許多鄉村社區面臨人口老化與外流的問題,而社區的硬體建設究竟是該由政府部門來做規劃還是由居民來共同創造呢?看似一個小小的火車站的重新整頓與規劃,卻意外的讓鄉民在此計劃中充份顯現出主動的參與,然而這些參與者究竟是誰? 在城鄉風貌計劃推動之下,以往的社區總體營造相關活動是否直接或間接的造成影響呢?本研究分為兩個部分;首先採用ANT 行動者網絡理論為依據,探討各個參與者所扮演的角色與被賦予的責任,最後採取立意抽樣,用半開放式問卷來了解社區總體營造參與者對近年造橋鄉推動社區總體營造的想法與心得,並加以統計與整理。 本研究以「城鄉風貌計畫」為研究主體,造橋故鄉

驛藝生活公園為研究個案,並將ANT 行動者網絡理論應用於 「城鄉風貌計畫」中。對於人文事蹟、空間與其相關的文化景觀,如何影響社區總營造並凝聚社區居民的意識,並且探討此計劃案成立與建設完成後,是否成為居民所共同規劃出的造橋火車站。為達本研究之目的,本研究以充權理論、個案介紹與文獻回顧做探討與論述。並將個案應用於ANT 行動者網絡理論整理,作為本論文研究架構之依據。 經由本研究結果得知,由於社區總體營造的影響之下,進而進行城鄉風貌計畫的每個階段與網絡的聯結,使得整個社區動了起來,而環境建築與景觀在城鄉風貌計畫的運作之下將各參與者重新賦與新的任務,由於地方政府將權力給予給民眾,使得地方居民參與規劃

設計之下,進而影響到造橋社區居民對於社區總體營造的態度,由原本被動的態度轉變為主動的提出。

造橋火車站的網路口碑排行榜

-

#1.Zaoqiao Gazetteers - 苗栗縣政府

造橋鄉位於苗栗縣西北部,北面隔著中港溪下游及南港溪. 中、下游,與竹南、頭份、三灣等鄉鎮 ... 使用,昔日各項貨物主要運輸及集貨地點,均匯集於造橋火車站以運往全. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#2.造橋車站 - 迷惑龍的部落

紀錄日期:2016年4月4日站別:簡易站站體:平面車站月台:二座岸式月台造橋這一帶和頭份地區之間有南港溪阻隔,早期的居民為了讓往來更便利,便集資造 ... 於 bronto0809.pixnet.net -

#3.苗栗、造橋|造橋車站.重生的百年宿舍造橋文化館 - 旅行圖中

造橋車站 為台鐵山線、是山、海線在竹南車站分手後的第一站。 造橋車站|Zaoqiao Station 隸屬路線|縱貫山線台鐵編號|135 車站位址|苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號 ... 於 journey.tw -

#4.【苗栗/造橋】 談文火車站- 日治時期遺留的老車站 - 世界是多彩 ...

這天來到位於苗栗造橋,台鐵海線的談文火車站(話說我有朋友不知道竹南到彰化之間) (台鐵有分山線和海線這件事...) 第一次看到這個車站覺得老老小小的 ... 於 dntwguy.pixnet.net -

#5.苗栗~造橋車站是無人小站@ Sadie 趴趴走

興建完成時,風光一時,據稱是為日本裕仁太子來訪而改建的。在此之前,日本皇室已有多人到訪,連韓王李根三也於昭和十年一月二十日蒞臨,轉往錦水礦場參觀呢!造橋火車站 ... 於 sadietour.pixnet.net -

#6.造橋車站天橋挨批不便民台鐵擬增電梯

造橋火車站 目前是無人管理車站,長久以來因為缺乏無障礙設施,長者、行動不便或攜帶大件行李旅客都「爬得很辛苦」。經地方強烈爭取,台鐵和立委 ... 於 www.tbc.net.tw -

#7.造橋火車站增設無障礙電梯跨月台更便利 - Udn

時代力量立委王婉諭及苗栗縣議員宋國鼎今天會同造橋鄉長黃天貴及地方村長等多人,前往造橋火車站了解車站無障礙電梯新建工程進度;台鐵局台中工務段副段長 ... 於 udn.com -

#8.造橋火車站|鐵路局|即時時刻表 - mywoo

上行 開車 往 車次 車種 16:21 基隆 1238 區間 16:46 基隆 2214 區間 17:30 基隆 1248 區間 於 mywoo.com -

#9.1030420‧日式宿舍‧苗栗造橋「造橋驛站」

造橋火車站 在地方產業、人文的發展上扮演重要的角色;民國5、60年代,造橋磚瓦窯業、木炭窯業鼎盛,加上錦水村發現石油氣,曾使造橋站車水馬龍,但隨 ... 於 linfannie.blogspot.com -

#10.【造橋火車站地址】【苗栗。造橋】百年驛站。造... 第1頁/ 共1頁

造橋火車站 地址:【苗栗。造橋】百年驛站。造...,【苗栗。造橋】百年驛站。造橋火車站...造橋車站的建築構造.和海線談文車站極為...於附加的經濟價值^.^. 於 tag.todohealth.com -

#11.從造橋火車站到德芳教養院的交通 - 猜猜我是誰?

你好德芳教養院: 地址:苗栗縣造橋鄉錦水村錦水巷19-2號037-543496http://www.moral.url.tw/Services.htm造橋火車站並沒有公車可以到德芳教養院除非包計程車. 於 piojgberjkiojsd.pixnet.net -

#12.造橋火車站 - QMap地圖

地址 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號 類別 火車站 地區 苗栗縣 造橋鄉 座標 120.8671618 , 24.6418976; 120°52'1.78" , 24°38'30.83" 網址 前往 照片 開啟google街景 ... 於 train.qmap.tw -

#13.日式建築的造橋火車站| URL@智邦生活館

走出這台灣第一座水泥平頂的火車站體,過去的日式造橋驛就靜靜的矗立在旁邊,經典的日式建築,有著架高的木造平房,有著換氣孔與傳統的日式窗格,很難想像在鎮上有保存這麼 ... 於 www.url.com.tw -

#14.【苗栗。造橋】百年驛站。造橋火車站 - 城市漫遊。gina

造橋車站 的建築構造. 和海線談文車站極為類似. 也是屬於日式木造建築 ... 才能有利於附加的經濟價值 ^.^. 旅行地址:苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號 ... 於 ginaszutu.pixnet.net -

#15.造橋百年驛站- 苗栗景點

造橋火車站 啟用於民國前9 年,是個百年車站。 不過, 原本的日式木造站房在民國24 年的關刀山大地震中損毀,隨後以鋼筋水泥的方式重建。 此外, 由於產業及交通模式的 ... 於 miaoli.fun-taiwan.com -

#16.造橋車站

造橋 驛原為一木造站房,現今的站房係於昭和10年(1935年)3月23日重建落成的。同期類似建築的車站尚有銅鑼、泰安、清水、二水等站。「造橋」此地名之由來,乃昔日竹 ... 於 trstour.com -

#17.苗栗造橋旅遊景點|『談文車站』苗栗縣定歷史建築 - 瑋瑋 ...

苗栗旅遊景點推薦「談文車站」,這是日治時期啟用的海線火車站,不但是台鐵海線五寶之一的木造車站,更是苗栗縣定的歷史建築!談文站位於大山站和竹南 ... 於 vivawei.tw -

#18.造橋鄉 - 昌鴻機車托運服務

造橋 大坪站, 大坪機車行, 苗栗縣造橋鄉大西村8鄰72號, 037-541-877. 造橋詮锝站, 詮锝車業, 苗栗縣造橋鄉平仁路7號【火車站】, 037-563-609. 造橋永鴻站, 永鴻機車行 ... 於 www.otobai.com.tw -

#19.快訊/台鐵驚傳死傷事件!造橋車站「乘客落軌」普悠瑪進站 ...

283次列車晚間9時27分許行經造橋車站時,發生乘客落軌事件,竹南站至苗栗站各次南下、北上列車均有延誤情形。 據悉,警消到場時,男旅客卡在第2月台鐵軌 ... 於 www.ettoday.net -

#20.造橋車站透天I, 造橋鄉平仁路| 買屋 - 台灣房仲網

造橋鄉平仁路,造橋車站透天I,買屋,提供房屋房屋買賣,租屋,房屋出租,新建案,找房子,房地產,免費自租,免費自售刊登,中古屋刊登廣告,買屋、賣屋、租屋的首選網站。 於 www.houseol.com.tw -

#21.公路客運市區公車遊覽車租賃

新竹-苗栗(經竹南、頭份、造橋、高鐵苗栗站). 查詢. 【5803】. 苗栗-新竹(經高鐵苗栗站、造橋、頭份、竹南). 查詢. 【5804】. 新竹-南庄(經竹南、頭份、大南埔). 於 www.mlbus.com.tw -

#22.Driving directions to 造橋火車站, 苗栗縣造橋鄉 - Waze

Realtime driving directions to 造橋火車站, 苗栗縣造橋鄉, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#23.造橋車站日式宿舍群-苗栗駱駝 - 游重森

2021年11月9日攝氏20℃ 苗栗縣造橋鄉平仁路76號晴天首先我們來自各地一行16人,在造橋車站前集合完畢,全員到齊拍完大合照! 已經接近中午用餐時間, ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#24.鳳凰花下的鐵道:超夯攝影景點(造橋) - cafe ya

苗栗縣造橋鄉最近正值鳳凰花開,加上獨特的鳳凰花與鐵道結合景觀, ... 花鐵道地址:苗栗縣造橋鄉造橋村9鄰北興37號(近造橋火車站,綠池餐廳對面) 於 yayaya0805.pixnet.net -

#25.造橋車站| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您造橋車站的景點介紹,與造橋車站周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的苗栗景點、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#26.談文車站 - 國家文化資產網

由於後龍鎮及造橋鄉盛產相思林,木炭產業興盛,產品都載運到「談文車站」以及大山車站轉運全台販賣。另外,談文村土質適合做磚瓦,因此早期瓦窯林立,盛產的 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#27.造橋火車站 - 資訊簡介

造橋火車站. 台灣鐵路局. 地址:苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號. 電話:037-472030. 網址:http://www.railway.gov.tw. 資料來源:台鐵官網 圖片來源:台鐵官網. 分享資訊. 於 www.twec.com.tw -

#28.2020-1219 樟之細路三灣郵局-造橋車站 - 陽明山腳下的法蘭克

但我們不走主線往獅潭,而是改走樟之細路支線,三灣到造橋段, 經永和山水庫、尖東產業道路、鹿廚坑步道、口山古道到造橋車站~. 台北車站搭103次06:27 開 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#29.【法網專題】民國80年造橋火車對撞30人死112傷

民國80年11月15日,一列北上自強號,及一列南下的莒光號於苗栗造橋,也就是舊山線的134號誌站會車,但卻因為更換軌道號誌故障、自動煞車系統失靈, ... 於 news.cts.com.tw -

#30.【肉魯玩台灣‧苗栗】造橋火車站異國風情小京都優雅日式宿舍群

優雅小京都日式宿舍群,隱身造橋火車站一隅,優雅草坪池塘美味簡餐,綠池庭園餐廳,兩三棟日式老屋,從1938年興建至今,曾是日治時期的日本站長宿舍, ... 於 damon624.pixnet.net -

#31.苗栗縣造橋鄉造橋車站透天II - 信義房屋

造橋車站 透天II(DS39648HB) 地址苗栗縣造橋鄉平仁路單價--. 498萬. 建坪55.13坪. 主建物55.13坪. 5房2廳3衛. 39.8年. 別墅/透天. 1-3樓/3樓. 依據你的設定值計算. 於 www.sinyi.com.tw -

#32.造橋火車站增設無障礙電梯跨月台更便利 - 中央社

苗栗縣造橋火車站橫跨月台天橋過去未設置電梯,造成老弱婦孺或身障者不便,經地方爭取,台鐵局已發包新建2座無障礙電梯及無障礙改善工程,預計明年6月 ... 於 www.cna.com.tw -

#33.518熊班

承誼有限公司誠摯招募(已關閉) 【薪水好好領】 #近7萬#近造橋火車站載你上下班#作業員//非周休二日//另有宿舍//AA-24,#尋尋覓覓⭐️先來賺一波#日班 ... 於 www.518.com.tw -

#34.【苗栗。造橋】鐵道迷最愛海線五寶之一。談文車站。日式風情 ...

【苗栗。造橋】鐵道迷最愛海線五寶之一。談文車站。日式風情木造車站。順遊在地休憩祕境。談文石頭公土地公廟在全台18座木造車站中,最受矚目的莫過於 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#35.苗栗造橋火車站增設第2出口方便鄉民進出

造橋火車站 是造橋鄉民重要的交通驛站,由於車站已有超過百年歷史,過去長期來都只有一個車站出口,住在鐵路東側村落的民眾進出車站相當不便, ... 於 www.chinatimes.com -

#36.臺鐵施作無障礙設施提升造橋車站便利性 - 蕃新聞

苗栗造橋民眾普遍高齡化,多年來造橋車站,因為缺乏無障礙設施,鄉內很多高齡長者,前往搭車時上下月台不便,有立委接獲陳情後協調臺鐵改善, ... 於 n.yam.com -

#37.27年前造橋火車對撞30死112傷!鐵路局長無罪司機員判4年徒刑

這起重大傷亡事故是發生在1991年11月15日,當時發生在苗栗造橋的南下1次莒光號於134號誌站(舊山線)正轉轍軌道進入副線交會列車時,卻因系統故障,造成 ... 於 today.line.me -

#38.[苗栗景點.美食]日式造橋車站踏訪日式宿舍群.後龍小吃黑輪伯

苗栗離新竹很近,如果沒有太多時間或是計畫,我們都會選擇到苗栗附近走走,前陣子有去後龍吃小吃,接著到造橋車站和附近散散步。 於 zora.tw -

#39.造橋車站施作無障礙設施增設電梯估年底完工 - 自由時報

〔記者蔡政珉/苗栗報導〕時代力量立委王婉諭與苗栗縣議員宋國鼎接獲陳情,得知苗栗縣造橋火車站橫跨月台的選擇僅有天橋,缺乏無障礙設施,因此爭取 ... 於 news.ltn.com.tw -

#40.Top 10 造橋火車站附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

在Tripadvisor 上查看造橋火車站附近旅遊景點:瀏覽苗栗造橋造橋火車站附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#41.造橋驛站日式風情藝池劇場吸睛

擁有百年歷史,原名「造橋驛」的苗栗縣造橋火車站,是台灣首座平頂式水泥建築火車站,在地方產業、人文的發展上扮演重要的角色;造橋鄉公所為重現日式 ... 於 www.epochtimes.com -

#42.[苗栗造橋]造橋火車站&日式宿舍群~整修過後重獲新生的百年 ...

造橋車站 &日式宿舍群地址:苗栗縣造橋鄉平仁路54號(1040607) 這天放假,我家那熱血的老爺帶我們出門說要去看花但~來到現場只看到兩株重點是還很多 ... 於 eva6955.pixnet.net -

#43.造橋車站站前街景/ TRA Zaoqiao Station | Mapio.net

造橋車站 站前街景/ TRA Zaoqiao Station. 臺灣 · 苗栗縣 · 造橋鄉 · 造橋村 · 造橋車站站前街景/ TRA Zaoqiao Station · 臺鐵造橋車站-已成招呼站 造橋車站/ TRA ... 於 mapio.net -

#44.造橋車站 - 中文百科知識

造橋車站 位於台灣苗栗縣造橋鄉造橋村,隸屬於台灣鐵路管理局,現以辦理行車業務為主,旅客業務清淡。基本信息中文名:造橋車站地址:台灣苗栗縣造橋鄉造橋村類別:火車 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#45.造橋火車站方正建地苗栗買房買地 - 我家網

造橋建地造橋休閒地 造橋買土地 - 造橋火車站方正建地苗栗買房買地. 預約看屋|; 發問|; 收藏房屋土地|; 分享|; 加入好友. ※以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#46.造橋火車站- Explore

過去將軍牛奶的產地也是在造橋,之前有說過將軍牛奶的故事,大家有空可以查閱一下之前的貼文,我常經過造橋,過去沒有頭屋交流道時,從苗栗要北上台北時,就要經過造橋到頭 ... 於 www.facebook.com -

#47.造橋鄉

造橋火車站 :位於造橋村29號,設立迄今已跨越百年,現存站房是獨一無二值得珍惜的歷史資產。日據時期的造橋車站、第一及第二官舍、老倉庫、日據時期驛長的房舍等。 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#48.L33816,造橋車站,造橋火車站,百年驛站,火車站,車站,鐵路 - Flickr

L33816,造橋車站,造橋火車站,百年驛站,火車站,車站,鐵路. Done. Comment. 201 views. 0 faves. 0 comments. Uploaded on June 14, 2013. All rights reserved ... 於 www.flickr.com -

#49.交通概況 - 造橋鄉公所

本鄉對外主要交通,以縱貫鐵路、公路為主,二條高速公路貫穿本鄉,雖設有收費站,卻無交流道運輸之便。鐵路方面:海線經由本鄉朝陽、談文兩村,山線經過造橋、豐湖 ... 於 www.tch.gov.tw -

#50.造橋火車站廣場周邊環境改善工程-政治| 數位台灣地方新聞

【記者謝詠安/苗栗報導】造橋鄉公所認養造橋火車站周邊土地,並爭取縣府補助改善環境,加以綠美化及亮化,提供鄉民、旅客休閒及藝文活動場所, ... 於 news.tnn.tw -

#51.造橋火車站東側步道環境改善工程- 開放政府標案

招標單位:苗栗縣造橋鄉公所,招標金額:4446366,招標日期:2020-03-30,標案案號:1090304002,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#52.【苗栗造橋】造橋車站- 百年日式鐵道宿舍@ 藍子兄弟 - 隨意窩

原名「造橋驛」的造橋火車站,建於民國前9年,原來是日式木造建築,後來受關刀山大地震的損毀,才改以當時最先進的鋼筋水泥技術重建,而成了台灣第一座平頂式水泥建築火車 ... 於 blog.xuite.net -

#53.造橋火車站租屋資訊- MixRent|2021年11月最新出租物件推薦

造橋火車站 租屋情報及租金行情,共有2筆關於造橋火車站的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#54.造橋火車站前日式舊宿舍 - Yelp

造橋火車站 前日式舊宿舍. 0 reviews. Landmarks & Historical Buildings. Unclaimed. Review. Directions. Photos. Add Photo. 造橋鄉, 苗栗縣361. Taiwan. Directions. 於 www.yelp.com -

#55.造橋火車站【苗栗景點|造橋】鐵道秘境小站漫遊—百年造橋車站

造橋火車站 - mintson2001的旅記- 新浪部落 造橋火車站造橋火車站於民國前九年(西元1903年)10月7日臺中線竹南-高雄路線開通,造橋車站便開始營業,為當年是山線鐵路 ... 於 www.gadgetsclnc.co -

#56.分段徒步環島DAY9-造橋火車站→苗栗客家圓樓→苗栗高鐵站

分段徒步環島第九天,從造橋車站出發,途經北勢溪親水廊道與客家圓樓,終點站苗栗高鐵。走了這麼多週終於有一天是可以搭高鐵回家了,真開心(*´∀`)~ 於 yflife.net -

#57.苗栗|造橋車站 - 記憶鮮明

造橋車站 是山線南下後第一個車站,人數不多,每況愈下降成無人招呼站,站 ... 車站建於1903年,造橋的命運一樣離不開1935新竹台中大地震,當年與談文 ... 於 kudos12.wordpress.com -

#58.造橋站天橋陡長爬梯好吃力 - Yahoo奇摩新聞

苗栗縣造橋火車站為無人管理車站,設有天橋供旅客穿梭2月台,但地方認為天橋不便民,希望增設電梯,經縣議員、立委向台鐵反映並多次會勘後, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#59.[苗栗]造橋站-木炭博物館 - 幸福駅町散策

造橋火車站 客運量逐年下降,於2012年初降為招呼站,但鄉公所致力將車站及周邊活化,打造成一個漂亮的公園。造橋為木炭之鄉,近年又積極推動南瓜節, ... 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#60.造橋車站透天厝平仁路苗栗縣造橋鄉出售

物件編號, 5086715. 有效期, 2018-07-14. 社區, 造橋車站. 社區編號, 420320. 人工智慧估價, 每坪8萬元. 總價, 450萬元. 單價, 8.16萬. 格局, 4房5廳3衛. 於 112.49.16.253 -

#61.獨/憶造橋火車對撞事故…白布下傳鈴聲他幫回撥電話哭了

請繼續往下閱讀…. ID-3010833.jpg. ▽△1991年苗栗造橋發生火車對撞意外,自強號多節車廂翻覆 ... 於 www.setn.com -

#62.鐵路行車安全改善六年計劃(造橋站無障礙電梯新建工程)

交通部臺灣鐵路管理局經「公開招標公告」方式公告標案「鐵路行車安全改善六年計劃(造橋站無障礙電梯新建工程)」,目前狀態為第一次公開招標,採最低標, ... 於 www.opptoday.com -

#63.造橋火車站Archives - 甘單慢漫遊

造橋火車站. 苗栗藝術文化1日遊(四方鮮乳牧場、竹南蛇窯、木炭博物館、造橋火車站). 2014.11.06. Copyright © 2021 阿腸網頁設計工作室. 搜尋關鍵字:. 於 gandan.me -

#64.造橋車站 - 遇河架橋逢山開隧

造橋車站 Zaoqiao Station 車站位置:苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號台鐵站等:簡易站前站方位:西北附近主要道路:[苗14] 上行車站:竹南車站下行車站:豐富車站. 於 cysc0890.pixnet.net -

#65.【苗栗這樣玩】造橋景點美食懶人包,搭上火車來趟鐵道迷之旅

... 這篇我們幫大家整理了造橋景點、美食、住宿,不論是半日遊或一日遊都可以,甚至串連周邊的三灣、頭份、苗栗市等,還能規劃兩天一夜,就讓我們一起從造橋火車站出發吧! 於 jatraveling.tw -

#66.造橋火車站 - J厚啦資訊網

造橋火車站 是獲得網友評鑑為4.5顆星的其他景點,網友特別推薦的有:百年車站、日式建築、日式等。造橋火車站位於苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號,是休閒/遊憩景點的其他 ... 於 www.jhola.com.tw -

#67.竹南的台鐵「漫遊鐵三角」集章旅(中)-造橋、苗栗車站 ...

我對造橋這個地名出現印象,倒不是因為有設車站而記住,而是因為國小時很愛看的週六中午綜藝節目-【百戰百勝】,後期在造橋鄉境內的香格里拉樂園錄製 ... 於 vocus.cc -

#68.造橋火車站方正建地- 羅振文

面前道路:10米, 面寬:25.00米, 深:18.50米. 地上物:, 無--坪(建蔽率:--%, 容積率:--%). 地址:, 苗栗縣造橋鄉造橋. 今日訪客:1人 累計訪客:77人 ... 於 www.kings.tw -

#69.造橋 - 交通部臺灣鐵路管理局

地址 361-44 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54 號 · 營業時間 無人 · 電話 037-472030. 於 www.railway.gov.tw -

#70.鳳凰花配火車美景/苗栗賞鳳凰花私房景點/鐵道迷賞花必訪/造橋 ...

自上回追苗栗通霄五南里荷花配火車美景之後,接下來又換追了每年攝影人朝聖的"苗栗造橋火車配鳳凰花美景",這可是夏日限定美景說什麼也要來跟隨收藏。 於 luckyday296.pixnet.net -

#71.造橋車站 - 鐵貓

造橋車站 是從竹南南下進入山線之後的第一個車站。由於業務清淡,搭車人數不多,造橋在2012年降為無人招呼站。這也是台鐵少數在「鄉」或「區」的行政 ... 於 jp-shitman.blogspot.com -

#72.聽,風拂過古道的聲音︱苗栗造橋口山古道

造橋車站 有第一月台及第二月台,從北部南下會從第二月台下車,需要走天橋 ... 古道的入口有四處,分別為:造橋國中旁、造橋火車站旁、清明伯公廟及綠 ... 於 lemonbear74.pixnet.net -

#73.在鐵路海線五寶之一的談文火車站下車,鄭漢步道輕鬆走

苗栗造橋的鄭漢步道不是古道,但它的修築源起於半世紀前的一項古風義行。從縣定歷史建築——談文火車站健行至步道山頭,還有開闊的C型鐵道美景等著旅人 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#74.臺灣鐵道。秘境小站(三十九)—獨一無二的繁華若盡。百年造橋 ...

我們的台灣親子漫遊書苗栗海線的五座木造美麗車站,讓我對苗栗這個原本陌生的縣市特別發思古幽情,多了一份喜愛,也對苗栗這段鐵道歷史更加熟悉, ... 於 lifepoem.pixnet.net -

#75.和風漫漫造橋驛:造橋車站日式宿舍群 - 郊外踏青去

造橋車站 從以前就很想來拜訪它,距離竹南不遠,搭車很快就到了,一直以為這裡只有口山步道還有零散分佈的木炭窯,沒想到還有其它意外的發現,真是超 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#76.遊記 苗栗造橋_談文火車站by.黑俠客(62)

2011-11-19_遊記│苗栗造橋_談文火車站by.黑俠客(62) #01 △ 一早從新北市汐止~ 抱著一股傻勁的熱血來到苗栗造橋_談文火車站。 沒有人會相信這是什麼樣的力量與熱血. 於 epson228.pixnet.net -

#77.造橋車站旁的口山步道 - 健行筆記

口山步道位於造橋火車站附近,可以分成兩個出入口,分別在造橋國中旁及消防局造橋分隊對面的福德祠。據說口山步道曾經是連接造橋村與朝陽村及談文村的 ... 於 hiking.biji.co -

#78.[苗栗造橋] .口山古道.造橋車站.談文車站 - Tony的自然人文 ...

造橋車站 曾經風光一時,明治三十八年(1905),造橋附近的錦水地區發現天然氣及石油,日本人進行開採。 錦水礦場的開發,使造橋車站業務更為繁忙,而增加 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#79.臺灣鐵路管理局三姓橋站旅客列車時刻表

臺灣鐵路管理局三姓橋站旅客列車時刻表. Timetable of Sangxingqiao Station, TRA. 北上( 往新竹→中壢→桃園→台北→基隆). North-bound. 於 ga.ypu.edu.tw -

#80.造橋車站の檔案@阿豬鐵路世界 - 探路客

車站:造橋車站•英文:Zaoqiao Station •舊名:造橋驛•等級:招呼站•山線順行:竹南車站•山線逆行:豐富車站•行經路線:山線•月台數量:2(岸式×2) •啟用日期:1903. 於 www.timelog.to -

#81.苗栗造橋-造橋車站(台鐵)-充滿油桐花的客家氛圍-zaoqiao station

造橋車站 位於苗栗縣造橋鄉,為臺灣鐵路管理局臺中線的鐵路車站。 (來源:維基百科) 台鐵-造橋車站地址:苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54 號電話037-472030 落成日: 1903 ... 於 www.lovefood.cc -

#82.造橋火車站- 參觀預約- iGreen 磁磚的綠活美學空間

造橋車站 位於苗栗縣造橋鄉,現今車站雖旅客稀少,但維護的相當整齊乾淨。古色古香的百年車站吸引許多遊客到此紀錄美景,周邊更是築有日式建築群,為造橋車火車站增添了 ... 於 igreen.champion-tile.com -

#83.造橋火車站附近的美食餐廳| FonFood瘋美食:找餐廳,找食記

苗栗縣▽; 全苗栗縣▽; 所有類別▽. 1. 綠池庭園餐廳 · 綠池庭園餐廳. 苗栗縣造橋村9鄰北興37號. 交通:. 造橋火車站(900公尺). 食記(33) | 最新食記: 2年前. 於 www.fonfood.com -

#84.【遊記】苗栗造橋-臺灣首座平頂混凝土建築物"造橋百年車站"

2018/ 03/ 17 苗栗造橋-百年車站】 距離上次造訪【造橋車站】大約是16年前的事了,這次多了個南瓜列車,把【造橋車站】點綴的更加活潑生動, ... 於 h79188012.pixnet.net -

#85.和風漫漫造橋驛:造橋車站日式宿舍群 - mySports

造橋車站 從以前就很想來拜訪它,距離竹南不遠,搭車很快就到了,一直以為這裡只有口山步道還有零散分佈的木炭窯,沒想到還有其它意外的發現,真是超驚喜的感動說^_^. 本來 ... 於 www.mysports.net.tw -

#86.舊翻新大變身造橋驛長宿舍觀光新亮點 - 好房網News

苗栗縣造橋火車站擁有百年歷史,車站旁的日式木造宿舍從日治時期保留至今,因年久閒置、建築物受損,鄉公所申請城鄉風貌改善計畫,獲客委會補助整建 ... 於 news.housefun.com.tw -

#87.造橋火車站- 背包地圖

造橋火車站 · 2019年10月徒步環島,徵伴 · 苗栗山線旁的林間散步:造橋‧口山步道~~ · 竹南或造橋靠近火車站的便宜旅社推荐 · 海線鐵道輕旅行:大山車站、談文車站 · 『行過台灣‧ ... 於 www.backpackers.com.tw -

#88.造橋火車站 - 資訊簡介

造橋火車站. 台灣鐵路局. 地址:苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路54號. 電話:037-472030. 網址:http://www.railway.gov.tw. 資料來源:台鐵官網 圖片來源:台鐵官網. 分享資訊. 於 ezlife88.com -

#89.造橋火車站透天| 苗栗縣造橋鄉平仁路房屋(YC1175161) | 永慶 ...

近造橋火車站、房屋結構、堅固實料,室內坪數大、格局方正買屋送地、一舉兩得,適合買來翻修自住或當倉庫使用或當工作室兼倉儲. 查看更多內容. 收起. 周邊及交通. 於 buy.yungching.com.tw -

#90.20141226 溜小孩好去處-造橋站 - 小伊的非日日記

月初去苗栗看火車頭時,在苗栗車站發現台鐵推出鐵三角輕旅行,台鐵鐵三角指的是以竹南站為中心,前一站的崎頂站,山線下一站的造橋站,和海線下兩站的 ... 於 peelswithena.pixnet.net -

#91.臺鐵施作無障礙設施提升造橋車站便利性

老人家一步一步,賣力地爬上3層樓高的,造橋火車站月臺高架橋,為的是要到對面月臺,搭火車前往臺中,苗栗縣造橋鄉造橋車站,是無人招呼車站,對鄉民說是 ... 於 iview.sina.com.tw -

#92.2016造橋火車站 - PeoPo 公民新聞

造橋車站 原來與海線談文車站構造極為類似,也為日式木造建築,站房曾在民國24年關刀山大地震陣毀,於是用鋼筋水泥重建站房,在1936年重新啟用,採用平頂式 ... 於 www.peopo.org -

#93.苗栗 造橋火車站,木造官舍來一趟仿日之旅 - 李大人吃遊記

日式的房子,前有庭院和垂柳,但這不是日本啊! 造橋火車站的旁邊,有一棟日式的建築,據說之前是給火車站長住的。 前方的平台,好適合夏天的時候, ... 於 ryan416.pixnet.net -

#94.【苗栗造橋】造橋車站日式宿舍群+口山步道 - j28ah的美景採集錄

造橋車站 歷史悠久,是台灣第一座混凝土瓶頂建築,現今所存的站體興建於1935年,距今已80年,雖然目前已無工作人員,但是環境還是保持得相當乾淨。 於 j28ah.pixnet.net -

#95.苗栗疫情|造橋泡茶群聚害台鐵列車長中鏢! 搭乘這8車次旅客 ...

根據縣府所公布的列車班次足跡,染疫列車長在5月22日下午3點16分到達新竹火車站,之後不到三個小時期間,在新竹跟六家之間密集往返,所服務的列車分別為台 ... 於 tw.appledaily.com -

#96.造橋車站- 维基百科,自由的百科全书

1903年5月25日:「造橋停車場」開業。 · 1935年:改建啟用至今。 · 1998年6月4日:竹南-造橋間雙軌通車,無須再辦交會,故由三等站降為簡易站,並指定由竹南站管理。 · 2012年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#97.造橋車站建築

造橋車站 建築設計與同時因震受損的銅鑼、清水,以及同期改建的橋頭、二水等車站一般,屬昭和11(1936)年鐵路建築標準型。長方形格局僅以迴廊、廊柱簡單 ... 於 memory.culture.tw -

#98.超大地坪透天『造橋車站附近、近竹南頭份』-苗栗縣房屋出售

未來2年造橋火車站後面將開通造橋交流道(開車上高速不用2分鐘)周遭生活環境安靜不吵鬧,適合退休生活、小型加工廠、倉庫。近造橋國小、造橋國中,走路上學3分鐘。 於 sale.591.com.tw