輔大日文研究所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦八卷秀寫的 他們是不是討厭我?:心裡有煩惱怎麼辦?請阿德勒老師幫幫忙! 和辰巳渚的 孩子的家事課:73個簡單有趣的手做練習,健全孩子的腦部發展,培養主動負責的態度, 10歲前就開始累積一輩子的資產都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和臉譜所出版 。

國立政治大學 歷史學系 彭明輝所指導 張揚舞的 北平輔仁大學與中西交通史的萌芽 (2021),提出輔大日文研究所關鍵因素是什麼,來自於北平輔仁大學、學術共和國、中西交通史、現代中國史學。

而第二篇論文中國文化大學 政治學系 石佳音所指導 江振滔的 顏色革命的機制──以2014年太陽花運動為例 (2021),提出因為有 顏色革命的重點而找出了 輔大日文研究所的解答。

他們是不是討厭我?:心裡有煩惱怎麼辦?請阿德勒老師幫幫忙!

為了解決輔大日文研究所 的問題,作者八卷秀 這樣論述:

解決小朋友無法跟大人說的內心煩惱 就看阿德勒老師的厲害! 「搞不懂!」一定要有未來的夢想嗎? 「為什麼?」要拿我跟別人比較? 「好煩唷!」我跟朋友吵架了,要怎麼和好...... 「怎麼辦?」爸媽一直吵架,我好害怕...... 阿德勒老師是誰? 阿爾弗雷德‧阿德勒(Alfred Adler),1870年生於奧地利。是聞名於歐美的精神科醫生,也是一名心理學者。他治療了許多人的心理疾病,而且也主張教育與育兒的重要性,是世界上第一個創立兒童諮商所的人。阿德勒老師的心理學理論有很多「讓人變得幸福的小祕方」,對小朋友肯定很有幫助! 書裡精挑細選38道題目,以活

潑的漫畫、問答方式呈現,從小朋友最在意的交友問題出發,拓及與爸爸媽媽、老師的相處模式;此外,網路世代高度仰賴通訊軟體,也出現很多大人們以前沒遇過的困擾,為此本書也有專章解惑。 不管事情大條或小條,都不要一個人悶在心裡;只要有任何不開心的事......翻開書本也許就能找到小祕方!打起精神吧! 誠摯推薦 陳安儀 親職專欄作家、親子部落客、閱讀寫作老師、資深媒體人 黃瑽寧 馬偕兒童醫院醫師

北平輔仁大學與中西交通史的萌芽

為了解決輔大日文研究所 的問題,作者張揚舞 這樣論述:

本文以北平輔仁大學為個案,從學術機構之角度,分析史料收藏、時代回應、機構宗旨、人際網絡與典範傳承,如何促成中西交通史的萌芽與形塑?中西交通史大略在1920-30前後逐漸萌芽。然窮本溯源,可上溯至晚清域外史地、西北史地、元史學,與域外東方學之匯流。此專史類門之型塑,背後所體現之研究動能,除史料、方法之傳承外,亦反映在與歐洲文明交會後,知識分子再思對古代中國於世界上之地位。1922年梁啟超《中國歷史研究法》主張觀察「世界中的中國史」,1924年章太炎在〈救學弊論〉斥當代中國史研究是為外人而作,即反映了此專史之時代特性。1928年張星烺於《中西交通史料彙編》自序中對西與中的編排,明確表示出中西交通

史,所欲回應西力東漸後重思歷史中的中國與世界這個時代提問。張星烺此作,為中西交通史的價值作了說明,也為此專史日後之研究,奠下重要的史料與方法基礎。輔仁雖非最早開設中西交通史課程之學校,然以下四大原因,使其在中西交通史萌芽歷程中,輔仁佔有重要關鍵。其一,陳垣長年擔任輔仁大學校長,張星烺擔任輔仁史學系主任,兩學人在中西交通史方面有重大貢獻,以此兩人外擴的人際網絡構成一中西交通史學術共和國。其二,輔仁因為是教會大學,教師來源相較北大、清華等校較不拘一格,且因為外國教會背景,長年有不同國籍學者任教其中,並參與相關學術活動,特別能顯現出其跨國性學術共和國特徵。其三,輔仁雖為一天主教會設立之教會大學,然主

持者為中國人,且以國學研究作為創校之基礎,別具溝通天主教、西方科學與中國文化之意涵。中國基督教史本身即為中西交通的重要論題,輔仁在此方面有重大貢獻。例如陳垣對元代也里可溫之考據,即出自輔仁大學前身輔仁社的社課活動。其四,輔仁創校者與師生在中西交通史研究中具有承先啟後之特性。英華、馬良與陳垣、張星烺,上承晚清西北史地與天主教中國傳教史之史料與人際;張星烺、方豪又下啟中西交通史之研究典範。若以史學類門建構而言,輔仁大學在中西交通史研究萌芽中,實為重要之環節。本文除緒論與結論外,第二章〈中西交通史論題與萌芽背景〉,自晚清元史補證、西北史地與域外史地著手,說明西北、域外這些討論中西交通史的基本材料,何

以逐漸開始受到晚清士人如魏源(1794-1857)、徐繼畬(1795-1813)、姚瑩(1795-1873)等注意,並著重於探討史家與史家間的材料承接及其人際網絡。進而討論域外東方學下漢學研究的「審邊塞」傳統,由十六世紀開始之傳教士如利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)、金尼閣(Nicolas Trigault,1577-1628),乃至十九世紀以來的歐美、日本學院漢學家如夏德(Friedrich Hirth,1845-1927)、伯希和、白鳥庫吉(1865-1942),何以著重傳統士人所不在意的邊塞、族群、外來宗教問題,並梳理域外漢學家與晚清士人的交流中,如何逐漸將這項傳統

,傳輸晚清士人與民國學者。第三章〈輔仁創校、課程與中西交通史研究傳統〉,探討輔仁大學的設立背景,自英華、馬良籌辦輔仁社談起,並整理二人之教會背景、政界背景,說明二人投入基督宗教高等教育與明清天主教研究的各項原因,揭出史料優勢與中西交通使命,乃輔仁自創校即著重於中西交通史的重要背景因素。續論陳垣、張星烺二人的治學歷程與學術貢獻,說明二人如何為輔仁立下中西交通史的研究典範,以及陳垣接掌輔仁大學,如何透過其人際網絡羅致師資團隊,建立中西交通史課程。第四章〈輔仁對中西交通史產生之影響〉,對輔仁三大學術刊物《輔仁學誌》、《輔仁英文學誌》(Bulletin of the Catholic Universi

ty of Peking)、《華裔學誌》(Monumenta Serica)刊載之中西交通史論題發展進行分析,並討論專書出版與後期教師研究成果,證明輔仁已然何成為一跨學校、跨國界之中西交通史學術共和國。北平輔仁大學由於其創校背景與史學系執行者陳垣、張星烺之傳統奠定、學術共和國創建與葉德祿、方豪的典範傳承,為促成此中西交通史萌芽之重要關鍵。輔仁或不足以呈現中西交通史萌芽之全貌,惟在此領域之發展過程中,確然舉足輕重,扮演關鍵性的角色。

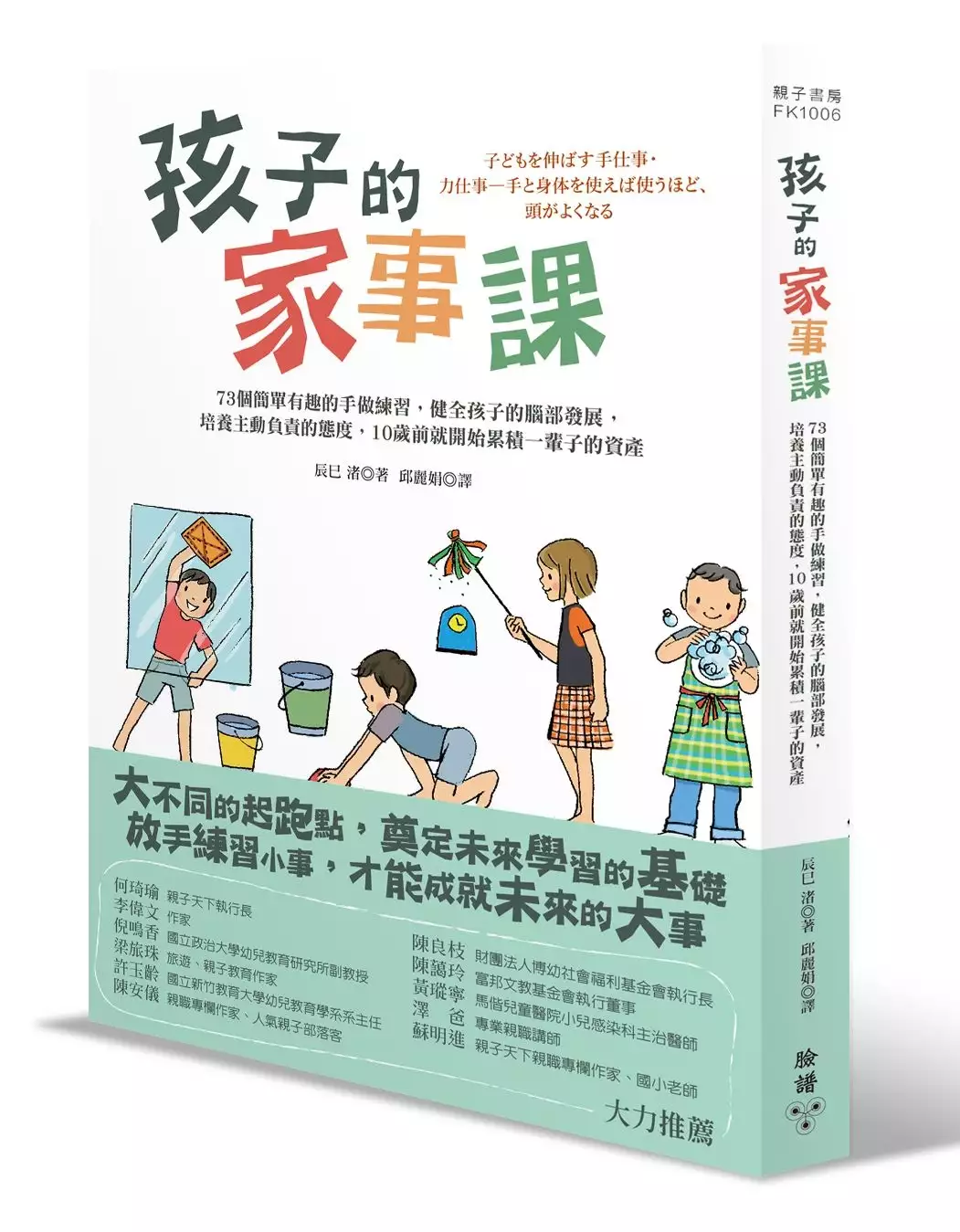

孩子的家事課:73個簡單有趣的手做練習,健全孩子的腦部發展,培養主動負責的態度, 10歲前就開始累積一輩子的資產

為了解決輔大日文研究所 的問題,作者辰巳渚 這樣論述:

大不同的起跑點,奠定未來學習的基礎 放手練習小事,才能成就未來的大事 73堂小小家事課,玩出孩子的成長,玩出親密的家庭關係 培養品格教育、儲備未來能力從做家事開始 只要會拿畫冊,就可以幫忙拿餐具;會牢牢握住杯子,就可以試著擦杯子; 會握筆畫直線,就可以練習切菜…… 家是孩子的遊樂場和學習地,家事則是手腦身體並用的益智遊戲, 其中蘊藏了老祖宗代代相傳的文化智慧,以及每個家庭的生活價值。 透過家事能讓孩子了解家庭成員的共同責任和義務,懂得承擔和付出, 動手做可以刺激大腦訓練思考力,還能學會面對、解決問題,培養出自信。 在觀察模仿、引導示範的互動中,增

進了親子關係,也創造和樂的家庭氛圍。 腦科學專家和教育學者發現,孩子手部大小肌肉活動的機會越少,腦部發展及各種學習就越遲緩。而且只專注在一般學科或學程學習的孩子,在人格發展、做事態 度以及面對挫折解決問題的能力十分欠缺,經過調查研究得出,做家事是影響孩子性格、做事方法和人生態度的一大關鍵,因此日本這些年來吹起親子家事風,本書 作者甚至創立「家事塾」,教導父母學習如何引導孩子做家事,也提供一個親子共同學做家事的空間。 幼童時期雙手與身體力行的記憶一輩子不會忘 會做家事的孩子才懂得體貼、有責任感,並且自動自發 家事,這種動手做、體力勞動的工作,對親子來說具有多重好處,除了整

理每天居住的家庭環境、鍛鍊身體,以及「為家人」服務的心意以外,不管是手工活動或是體力勞動,都可以讓孩子的心思跟著這些工作而動。這種有一定步驟、做了會記得的小小的勞心勞力,有助於發掘與發展孩子各種可能的才藝、技術與做事的智慧。而且,讓孩子做自己做得來的事,建立能力所及就自己動手做的能力,可以成為孩子一輩子的資產。 「教孩子做不如自己做!」「哪有那麼多的家事可以學?」「幾歲開始學做家事才對?」「父母該怎麼教孩子做家事?」…… 作者經常被許多父母問起這樣的問題,就他觀察研究,當孩子學會走路,體能有一定發展後,就可以開始學習做家事。而且2~9歲是透過動手做來學習的最佳時期。 那麼要該如

何教孩子做家事呢?他提出以下四個學習步驟: 1.父母先示範一次正確的作法給孩子看。 2.讓孩子一個人試著做做看。 3.有做不出來的地方父母再做一次給孩子看,或是動手和孩子一起做。 4.孩子可以一個人正確完成就OK了。 73個小小家事課,蘊藏了作者對於小時候家庭教育的感恩與懷想, 期待透過分享可看見孩子從「做」中體驗到的生命驚喜與快樂。 做大事從熟練小事開始,能自理日常生活事務的人才能獨當一面喔! 本書特色 ◆羅列從個人生活起居到待人接物的73個家事練習,簡單又有趣 ◆每個練習有詳細的操作步驟、圖示和過來人的經驗談,看了就能立即動手做 ◆專為父母和孩

子設計的共讀本,每個練習跨頁呈現,右頁給孩子看,左頁給父母讀 ◎學做家事的好處: 透過雙手的刺激活化腦部訓練思考 確實的成果帶來工作的真實感 成就感與滿足感形成「下次也要努力」的動力 成為面對任何事物都能主動挑戰的人 學會有用的技能幫助自己也幫助他人 國內專家學者大力推薦 親子天下執行長何琦瑜、作家李偉文、國立政治大學幼兒教育研究所副教授倪鳴香 旅遊暨親子教育作家梁旅珠、國立新竹教育大學幼兒教育學系系主任許玉齡 親職專欄作家暨人氣親子部落客陳安儀、財團法人博幼社會福利基金會執行長陳良枝 富邦文教基金會執行董事陳藹玲、暢銷親子作家彭菊仙 馬偕兒童

醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧、專業親職講師澤爸 親子天下親職專欄作家暨國小老師蘇明進 共同大推 現代的學前教育著重儘早開始培養孩子一輩子可以使用的能力,而培養孩子的能力,最好的方法就是從做中學。在學校是如此,在家裡當然也要一致,才能事半功倍。此書運用人類喜歡觀察與模仿的天性,藉由幼兒時期跟著家人即可學習的身邊小活動,培養孩子動手、動腦、和動身體的能力,不僅可奠定未來各種學習的基礎,也提醒大人別忽視這些小小的家事是增加親子互動最好的機會。 建議台灣的讀者更可以透過這本翻譯的書籍,省思日常家事裡所蘊含的文化寶藏,學習系統性且趣味的方法傳承給下一代。——國立新竹教育大學幼兒教育學系系

主任 許玉齡 教導孩子從小做家事,好處很多,不但可以訓練孩子解決困難、處理問題、及臨機應變的反應能力,也讓孩子懂得「家事」是每一個家庭份子共同的權利與責任。 本書告訴家長們,何種年齡的孩子可以做些什麼家事,鉅細靡遺。讓我回憶起兒子小時候,我教他折內褲,兩邊往內折,把正面的圖案遮住:「給車車蓋被被喔!」他到現在還記得呢!這一切也成為我們美好的回憶。——親職專欄作家、人氣親子部落客 陳安儀 這一代的孩子,有大部分的認知學習來自電子媒體、書本,起身動手做的機會越來越少,失去「做中學」深刻體驗的學習方式。本書以家庭生活為場域,強調大人和小孩藉由共同做家事的互動,傳遞經驗和情感,這是

很近便的學習體驗方式。無論何時,只要願意,每個人就能立刻動手實踐。——財團法人博幼社會福利基金會執行長 陳良枝 孩子在三歲時,會對爸爸媽媽拿的吸塵器、掃把、抹布產生高度興趣,那是因為他們覺得那些不是工具、而是玩具,因此想辦法搶來「玩」。此時,便是引導孩子 鍛鍊雙手、正確做家事的最好起始點。很可惜的是,許多父母都覺得孩子那麼小做不好,因此忽略了孩子這股自我成長的強烈呼求,而等到孩子長大,才發現孩子又懶又笨,怎麼都叫不動、教不會。這本書真的太棒了,因為每一個基本家事,作者都有非常正確的圖解,引導父母成為最好的示範者。別忘記,會做家事的孩子,將來工作機會多四倍,失業機會少掉十五倍,你一定要把本

書當成父母成長教材。——暢銷親子書作家 彭菊仙 襁褓中的嬰兒凡事要父母幫忙,本應隨著孩子成長而逐漸地放手,讓屬於孩子的事情,讓他們自行處理以及自我負責。然而,習慣孩子對自我的依賴,或是為求快速而攬於自身,少了許多可以讓孩子學習的機會。 「孩子的家事課」非指艱難的家事,而是鼓勵父母從孩子的所有小事,試著讓孩子動手,從拿碗、削鉛筆等來為自我負責;洗餐具、丟垃圾等讓孩子獲得成就;幫客人端茶、為長輩搥肩膀、抱弟妹等學習禮儀及與他人互動。 只有放手去練習小事,才能成就未來的大事。——專業親職講師 澤爸 女兒從兩歲開始,就開始幫忙洗餐盤、晾衣服、拉著重重的吸塵器清理地板……,她

的態度主動又愉悅,常把雲林家鄉的老媽嚇了一大跳。 這幾年下來,在女兒身上清楚看到「家事教育」的強大效果。多年的教書經驗教會我:當大人做得愈多,孩子就學得愈少;想要孩子變得貼心又勤勞,大人小孩捲起衣袖一起做的陪伴歷程絕對少不了! 家事教育,其實隱含著父母對孩子的信任、以及放手讓孩子成長的意義。從做家事中,孩子學會了規律生活習慣,也學到了感恩惜福的態度。——親子天下親職專欄作家、國小老師 蘇明進

顏色革命的機制──以2014年太陽花運動為例

為了解決輔大日文研究所 的問題,作者江振滔 這樣論述:

在太陽花運動裡,我們可以發現「反國家」(反中)的色彩相當鮮明,不同於「顏色革命」的「反政府」傾向。本文從國民教育、大眾媒體和小眾媒體等層面,探討這場社會運動背後的深層原因。「國民教育」灌輸了青年學子整套的「概念」和「思維定式」,並打造了太陽花世代的「國族認同」。「臺灣獨立」已經成為了一切議題的前提,「臺灣價值」也成為了最佳的「運動口號」。「大眾媒體」運用了既有的「概念」和「思維定式」,再賦予「善」、「惡」的價值判斷,深化了臺灣人對中國的錯誤「認知」。從經濟利益、法律程序和目的價值來檢視社會運動背後的主要原因,進而發現太陽花運動實際上是一場「雙重革命」。「小眾媒體」激化了「反共」、「反中」的「

政治認知」,促使人們走上街頭參與社會運動。此外,以街頭的實體戰配合小眾媒體的輿論戰,使得全社會始終處於動員狀態。由此可知,「國民教育」是促成這一場社會運動最主要、最根本的土壤,「大眾媒體」則灌溉了逢中必反的養分,最後「小眾媒體」遍地開花,掀起了這一場顏色革命。