豐原歷史人物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉美蓮寫的 江文也傳:音樂與戰爭的迴旋(增訂版) 和小池アミイゴ的 客庄浪漫散策:日本旅人眼中的客家與臺三線都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中市豐原區景點 - 玩全台灣旅遊網也說明:玩全台灣旅遊網提供台中市豐原區熱門景點,包括東豐綠色走廊,雲仙谷綜合觀光果園,豐原廟東小吃,葫蘆墩公園,台灣味噌釀造文化館,公老坪教育休閒農場,鐮村葡萄觀光果園, ...

這兩本書分別來自印刻 和台灣角川所出版 。

東海大學 社會學系 許甘霖所指導 林淳華的 東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌 (2021),提出豐原歷史人物關鍵因素是什麼,來自於高接梨、小農經濟、地方社會、草根創新、客家。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出因為有 口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁的重點而找出了 豐原歷史人物的解答。

最後網站交通部臺灣鐵路管理局_首頁>線上訂票>剩餘座位查詢 - 台鐵則補充:基隆; 七堵; 南港; 松山; 臺北; 萬華; 板橋; 樹林; 桃園; 中壢; 新竹; 竹南; 苗栗; 豐原; 臺中; 彰化; 員林; 斗六; 嘉義; 新營; 臺南; 岡山; 新左營; 高雄; 屏東; 潮州

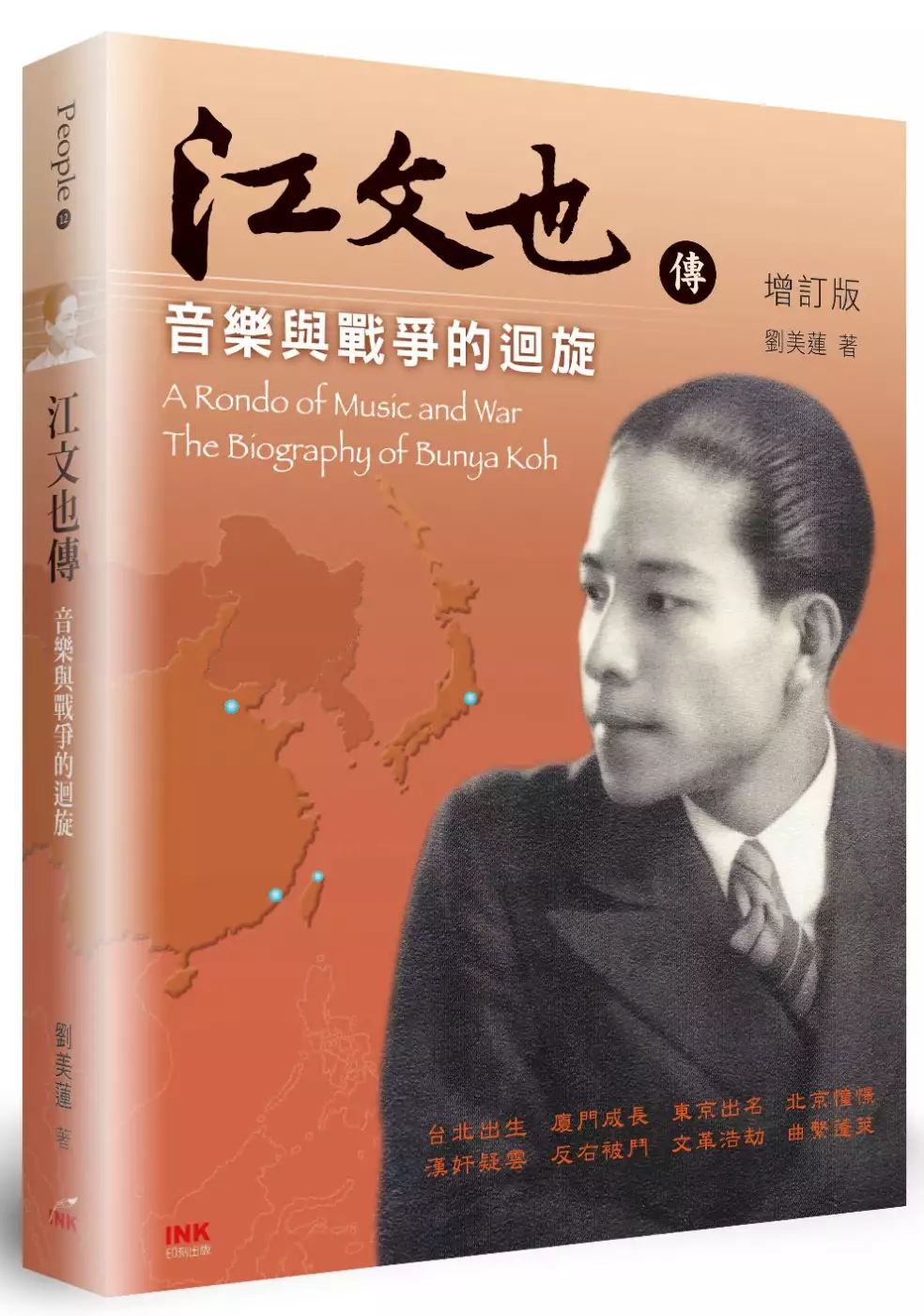

江文也傳:音樂與戰爭的迴旋(增訂版)

為了解決豐原歷史人物 的問題,作者劉美蓮 這樣論述:

本書收錄多幅珍貴照片與史料圖片,為作者歷經數十年蒐集整理的江文也完整專書。 增訂版新增多幅彩色照片,並全新收錄【Fans 的Cadenza】分享各界粉絲回饋,以及江文也影音資訊來源以饗讀者。 這位大才子,一生揹負著日本殖民台灣(童年),跨足廈門(少年),傀儡滿洲、佔領北京(青年),以及國共內戰(中年)的紛亂,仍能於東京脫穎而出,橫跨聲樂、作曲、詩人、研究、評論的藝術成就,並以1936 Berlin Olympics Music Awards,成為亞洲首獲國際榮譽的音樂家。 江文也在世73載,與三位才女牽引感情線,妻子是日本望族千金,愛人是北京大學生,還有一代妖姬白光說

出:「我17歲就愛慕的、這一輩子最心儀的男人、最有才華的人!」 台灣人第一面奧林匹克獎牌 台北出生 廈門成長 東京出名 北京憧憬 漢奸疑雲 反右被鬥 文革浩劫 曲繫蓬萊 名人推薦 王德威、向陽、李永得、周凡夫、汪其楣、林瑞明、黃 仁、黃英哲、陳中申、陳澄雄、陳耀昌、俞國基、謝里法、謝志偉、戴寶村、虞戡平、韓國鍠、趙士儀神父 共同推薦 哈佛大學王德威教授(中研院院士)稱:江文也是二十世紀最有原創力的台灣作曲家兼詩人 虞戡平導演說:「江氏一生是台灣、日本、中國的近代史縮影,絕非漢奸之浮面。」 影評人黃仁說:「才高命舛的江文也身陷台灣、日本、中國的『近代三國

演義』,是台灣大才子之中最具電影張力的。」

東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌

為了解決豐原歷史人物 的問題,作者林淳華 這樣論述:

關於小農的研究文獻中,缺乏創新能力似乎是小農的普遍特徵,但我們觀察到在東勢高接梨發展成重要經濟作物的過程中,具有創意的梨農開發的特用農具,是該產業興起、茁壯的重要條件。本文嘗試回答小農在高接梨的農具創新中所扮演的角色、創新的社會脈絡,以及這些創新與農業勞動力的交互作用。 本文發現:共同祭祀、崇尚讀書和勤儉原則等客家文化特色,以及隨著戰後工業化而興起的商業活動,都為小農的創新提供有利的條件。各種農具的開發不僅是解決了擴大生產規模和提升水果品質等經濟問題,同時是為了解決家庭關係、改善勞動條件等生活品質的問題。 此外,新農具的出現也對農業勞動力造成衝擊,而勞動力的改變也刺激農具

的創新:安全接刀發明之後,女工取代嫁接師傅;沾蠟機出現後,使得農業勞動可在夜間居家進行,進而形成以親屬網絡為基礎的勞動組織;套袋和噴槍的出現,則使得高齡人口重新納入農業勞動。 本文提出,東勢高接梨的創新受惠於三個歷史偶然性。第一個是1977年的戒嚴時期氛圍造就任務取向的果農研究班,該研究班的運作形式契合技術創新的重要條件;第二個是1980年代工廠外移,留鄉女工轉為梨園女工而成為產業因農具創新進入擴張期亟需的重要勞動力;第三個是本世紀初大量婚姻移民進入梨園工作,填補了本地農村女子外移都市所留下的農業勞動力缺口。這三個歷史偶然性,形塑了小農創新的特殊樣態。

客庄浪漫散策:日本旅人眼中的客家與臺三線

為了解決豐原歷史人物 的問題,作者小池アミイゴ 這樣論述:

小池アミイゴ造訪臺三線客庄鄉鎮駐村創作 透過日本旅人角度看見臺灣客庄人情、美景、美食 疫情爆發前一年,日本知名插畫家小池アミイゴ曾到臺三線沿線客庄鄉鎮駐村創作。而這趟難得的駐村體驗,讓小池深深愛上客家文化及人物風情,過程中他親手素描繪製數百幅插畫作品,勾勒出沿途觀察到的客庄人情、美景、美食。 本書集結小池アミイゴ充滿意境與濃厚人情味的畫作,加上深入客庄體驗的文字,輔以旅遊作家三枝克之介紹客家的百科與景點資訊,讓你深入體驗日本旅人眼中的客家文化,從日本人的角度看見不一樣的臺灣。

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決豐原歷史人物 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

豐原歷史人物的網路口碑排行榜

-

#1.豐原市 - 華人百科

豐原 市是台灣台中縣的縣政府所在地,位于台中縣中北部,屬于亞熱帶季風氣候, ... 歷史. (圖)豐原市行政區. 豐原最早被稱為“泰耶爾墩”,乃平埔族語“松柏林”之意。 於 www.itsfun.com.tw -

#2.台中豐原葫蘆墩圳掀蓋頭,老派出所變身「旅遊問路店」開展啦!

配合葫蘆墩圳的掀蓋工程,台中市水利局也委由策展人許哲瑜、郭中元打造一場屬於豐原的展覽,並在台中市政府文化局文化資產處的協助下,出借歷史建物「頂街派出所」作為 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#3.台中市豐原區景點 - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供台中市豐原區熱門景點,包括東豐綠色走廊,雲仙谷綜合觀光果園,豐原廟東小吃,葫蘆墩公園,台灣味噌釀造文化館,公老坪教育休閒農場,鐮村葡萄觀光果園, ... 於 okgo.tw -

#4.交通部臺灣鐵路管理局_首頁>線上訂票>剩餘座位查詢 - 台鐵

基隆; 七堵; 南港; 松山; 臺北; 萬華; 板橋; 樹林; 桃園; 中壢; 新竹; 竹南; 苗栗; 豐原; 臺中; 彰化; 員林; 斗六; 嘉義; 新營; 臺南; 岡山; 新左營; 高雄; 屏東; 潮州 於 www.railway.gov.tw -

#5.【2021台中景點】最新24 個台中必去IG 打卡景點 - 好好玩台灣

穿梭在彩虹眷村裡,牆上彩繪著爺爺獨創的人物、神秘圖騰、民族服飾等台灣在地元素也都是繪畫的題材。爺爺想到什麼就畫什麼,從牆面到水溝鐵蓋、路邊都填滿了爺爺的奇異 ... 於 www.welcometw.com -

#6.豐原慈濟宮

維基百科,自由的百科全書 ; 廟格, 地方公廟 ; 主神, 天上聖母 ; 例祭, 農曆3月23日天上聖母聖誕千秋 ; 相關人物. 林振芳; 林慶連; 張麗俊; 其滿和尚 ; 登錄等級, 一般古物. 於 www.wikiwand.com -

#7.文化、經典與閱讀: 李威熊教授七秩華誕祝壽論文集

... 口頭創作和傳播的描述特定歷史人物或歷史事件、解釋某種地方風物或習俗的傳奇故事。 ... 1 胡萬川、黃晴文總編輯:《東勢鎮客語故事集》(豐原:臺中縣立文化中心, ... 於 books.google.com.tw -

#8.圳水漫漫:葫蘆墩圳探源

而對於豐原人來說,他們更暱稱這條母親河為「大溝」,大溝不只為豐原帶來富足的 ... 循著這條古圳巡走,我們會發現她牽繫著北臺中將近三百年的生息、歷史、人文,是 ... 於 web.hocom.tw -

#10.漢人通事張達京移居豐原,和岸裡社巴宰海族人簽訂「割地換水 ...

公告日期:民國九十三年(2004年)二月六日建築位址:台中縣(註1)豐原市(註2)萬順二街盡頭權屬:公有壹、歷史沿革豐榮水利之碑碑體位於葫蘆墩圳之舊入水口附近,於台中縣( ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#11.有烏龍麵、咖哩飯定食、天婦羅~推薦炸豬排 - Nini and Blue ...

四國金子烏龍麵進駐豐原,豐原最具有歷史代表性的老舊建築頂街派出所,全新變身為烏龍派出所囉,裡面有賣烏龍麵,居然也吃的到咖哩飯定食跟炸天婦羅, ... 於 niniandblue.com -

#12.大埔客家人 - 梨之鄉休閒農業區

豐原 地區在早期是平埔族的生活領域,平時以狩獵為主,並不積極於開墾土地。 ... 而在這開墾臺灣中部的歷史中,張達京是貢獻最大的重要人物。 於 pearshomeland.com -

#13.不滿辦花博改歷史路名豐原居民抗議:三豐路始於清朝!

為舉辦2018世界花卉博覽會,台中豐原區三豐路將更名,引發居民反彈,認為「三豐路」路名兼具地方發展的歷史文化意義,市府為辦活動就更改路名, ... 於 www.setn.com -

#14.太平市簡介

一、旱溪:導源於豐原市東方之公老坪、觀音山、東尖山區。 ... 興建於乾隆年間(太平鄉簡介載) ,確實歷史不可考,據台中縣志宗教篇載:建於道光間。 ... 拾、人物:. 於 163.28.10.78 -

#15.19490222:培根社區

公老坪高於豐原平地兩百多公尺,西可俯瞰豐原,北能遠眺后里台地,東望石岡、東勢、新 ... 不只景觀優美,坪上還有球界聞名的豐原高爾夫球場,更有台灣著名的歷史人物 ... 於 sheethub.com -

#16.【歷史上的今天】1983年豐原高中禮堂倒塌27死/2013年胖達人 ...

帶您關心歷史上的今天發生哪些重要大事,1983年,台中縣豐原高中禮堂倒塌,造成正在接受新生訓練的學生... 於 news.cts.com.tw -

#17.我是豐原人 - 用心柑仔店

用心體會歷史,每個城市都是一本故事書,而你就是說書人. 豐原,相信許多臺中人對這個地名都相當熟悉,只要提到豐原那就會直覺想到熱鬧的廟東夜市,在這繁榮的景象背後 ... 於 greenlifenow0806.wordpress.com -

#18.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

目錄頁5. 豐原市位置圖頁9. 壹、歷史地理篇頁11. 一、地名由來:從葫蘆墩到豐原頁13 ... 貳、人物篇頁55. 一、地方先賢頁57 ... 一)豐原歷史活字典─游禮欉頁111. 於 tm.ncl.edu.tw -

#19.豐原歷史的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

在豐原歷史這個產品中,有7篇Facebook貼文,粉絲數超過3,843的網紅陳清龍(Jacky Chen),也在其Facebook貼文中提到, 【水岸花都花牆換新裝】 配合年初的燈會,清龍與 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#20.臺中學叢書(含書盒) - momo購物網

希望《日月湖心》能帶領更多人認識臺中公園之外,也能讓有心人繼續來「挖掘」,從中發現更多臺中市的歷史點滴。 ... 霧峰林家的中心人物林獻堂,一生經歷清 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#21.為獨一無二的你,獻上完美無瑕且極緻璀璨的珍稀美鑽

取名自歷史上極為強盛且仁慈的統治者阿育王的ASHOKA® Diamond,是由花式切割鑽石之父William ... 台中豐原店: 台中市豐原區中正路191號(04)2522-0601. 於 www.harpersbazaar.com -

#22.廣東省大埔縣張達京家族族譜之研究 - 客家委員會

張達京,是清代臺灣開拓中部地區最為重要的人物之一,是介於清朝官方以 ... 張達京及其家族,無論在臺灣史、客家族群關係史、甚至是清代歷史上都是. 非常重要的人物, ... 於 www.hakka.gov.tw -

#23.社區通各社區網站-台中市豐原區豐西社區

豐原 舊稱「葫蘆墩」,自古以三寶「水清、米白、查某水」聞名。 ... 葫蘆墩圳(舊稱貓霧圳)從西元1723年開始建造,至今已有200多年的歷史。主幹線有40多公里,支線更長 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#24.臺灣歷史人物故事:張達京

臺灣歷史人物故事:張達京. 「西元1711 年,岸裡社頭目阿穆在屋子裡走來走去,憂心地 ... 很快的,葫蘆墩圳成為灌溉現在豐原、潭子、神岡、大雅的重要水圳,而張達. 於 163.20.81.7 -

#25.豐原的糕餅滋味

逢甲享用當時的豐原糕餅點心之餘,稱心. 愉快,而以「綠磁正汲南壇水,一樹 ... 孕育豐原糕餅之鄉歷史淵源 ... 表性人物,亦為前述地方詩社重要成員之. 一,目前豐原慈 ... 於 www.tri.org.tw -

#26.佳龍帶你遊台中 - Google 圖書結果

值得一提的是,公園裡有一棟特殊產業館──豐原漆藝館,是認識在地漆藝發展歷史的小 ... (吳文琪/攝)萬選居豐原區萬選居俗稱張家古厝,由開拓台中的關鍵人物張達京的後代 ... 於 books.google.com.tw -

#27.大貓的葫蘆墩人水圳世界 - 五感騎自己的風格・台灣

兩位重要的歷史人物-漢人張達京與巴宰族人潘敦仔合力建構出葫蘆墩〈豐原〉的水圳重大工程。大貓巨細靡遺考證章節沿途不斷印證不能磨滅的歷史軌跡,也 ... 於 www.taiwanbikelin.com -

#28.辭典檢視[歷史文學: ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ] - 國語辭典

字詞, 歷史文學. 注音, ㄌㄧ ˋ ㄕ ˇ ㄨㄣ ˊ ㄒㄩㄝ ˊ. 漢語拼音, lì shǐ wén xué. 釋義. 以歷史人物、事件等為撰寫題材的文學。如荷馬所作的希臘 歷史文學 名著《伊里亞 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#29.嚴守紀氏管理哲學 劉佳城與豐原國中羽球隊 - 勝利體育

台中市羽球重點發展學校. 豐原國中成立於民國77年,至今有超過25年的歷史,在老教頭紀朝陽老師的創立下, ... 於 www.victorsport.com.tw -

#30.發現李石樵: 豐原班的歷史回應...

發現李石樵: 豐原班的歷史回應/. 點閱:711; 評分:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0 ... 臺灣人物畫: 悲情的溫馨的百年臺胞形象 /. 臺灣人物畫: 悲情的溫馨的百年臺. 於 lib.utaipei.edu.tw -

#31.全台灣最美的派出所在台中豐原!紅龜粿模當門牌、赤腳踩稻米 ...

位在台中豐原的頂街派出所近期化身為旅遊問路店,將於10月28日至12月2日 ... 最特別的是還舉辦在原本只能遠觀的歷史建物「頂街派出所」內,集結豐原 ... 於 www.elle.com -

#32.楊啟東畫筆下的葫蘆墩,細數豐原廟街、餅街、漆藝故事

擁有「餅街」稱號的中正路、曾經紅遍日本的漆器工藝「蓬萊塗」,以及仍然熱鬧的「廟東夜市」,走過百年的豐原,沉澱了許多精采。 廟街巡禮 慈濟宮與廟東夜市. 中正路上歷史 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#33.台中豐原|豐原葫蘆墩圳水岸花都|豐原百年母親之河|豐原國小前

豐原 葫蘆墩圳水岸花都,被喻為豐原的母親之河,中部最老的灌溉水圳之一,已有百年歷史,1978年起被鋼筋水泥覆蓋充作停車場,現在掀蓋工程1.2公里, ... 於 www.17travel.tw -

#34.台中| 遠見雜誌- 前進的動力

內容方面,以國際及兩岸間重大的趨勢、重要人物、重大事件為主要取材方向。 ... 隨著東森鏡頭走進臺中豐原的「協和大心」與「坤悅君品」社區大廳,液晶電視螢幕上不是 ... 於 www.gvm.com.tw -

#35.太平洋百貨 - 维基百科

代表人物, 董事長:宋祐緯 · 執行董事:章啟正 ... 1歷史里程; 2現有分店; 3過往分店; 4海外分店. 4.1中國 ... 1991年8月,太平洋百貨豐原店開業。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#36.哔哩哔哩- 原神WIKI_玩家共建原神百科 - BWIKI

丘丘语词典北陆图书馆 通用图标.png 北陆图书馆提瓦特编年史 通用图标.png 提瓦特编年史追器溯源 通用图标.png 追器溯源人物网络图 通用图标.png 人物网络图 ... 於 wiki.biligame.com -

#37.豐原地區祭祀圈研究

豐原 地區經過三百年的歷史發展,形成街內與街外兩個頗具差異性的地域。 ... 理委員與政治人物的關聯更加密切,且委員的分布亦集中於固定區塊,其中又以. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#38.校友會動態﹝丘逢甲文化探索之旅﹞系列報導之一戀 ... - 逢甲大學

丘逢甲之所以會被後人以其名創辦大學,自有其一定的歷史地位,因此,黃秋雄學長 ... 丘逢甲文化探索之旅」的行程,都以苗栗銅鑼、台中東勢、豐原沿大甲溪一帶為主。 於 www.cdc.fcu.edu.tw -

#39.圳水生穗:豐原區.翁仔社 - Google 圖書結果

推薦序在地方看到世界在綿延悠揚的歷史書寫歷程中,「地方學」是被高度忽略的重要 ... 具象地描述豐原翁仔社區域的發展歷程,田野班班可考;二則透過各方人物的生命故事來 ... 於 books.google.com.tw -

#40.【日日文創舖】Kamio Japan・Q版歷史人物燙金貼紙 - 蝦皮購物

臺中市豐原區. 查看賣場. 656. 商品. 5.0. 評價. 96%. 聊聊回應. 商品詳情. 3個月. 商品數量. 0. 商品種類. 文創商品. 出貨地. 臺中市豐原區. 歷史人物Q版貼紙. 於 shopee.tw -

#41.中小學生必須認識的台灣歷史人物 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

處,後來,葫蘆墩(今台中豐原一帶)的原住民頭目阿莫,就把女兒嫁給他,張達京成了真正的禧番仔駙馬爺」。娶了阿莫的女兒,張達京可說是真正融入平埔族人的生活了, ... 於 books.google.com.tw -

#42.【悠遊台中花博】豐原葫蘆墩園區打卡景點全攻略 - 鏡週刊

豐原 葫蘆墩園區共分五區,以水岸結合花卉,並置入深具地方特色的裝置藝術,不論晝夜各有景緻,適合親子、情侶同遊。 於 www.mirrormedia.mg -

#43.目錄 - 臺中市政府都市發展局

舍等7 處歷史建築(其中舊山線鐵道-大甲溪鐵橋、呂樵湖故居位於豐原都市計畫區外), ... 俗稱「張家古厝」,是清代開拓臺中最關鍵人物張達京的後代張萬春之故居,. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#44.葫蘆墩的教會 豐原教會- 教會歷史- 台灣基督長老教會

台灣基督長老教會156年來,在無數宣教師的熱心事奉及本地傳道人與信徒的積極參與下,長老教會通過醫療、傳道、教育、社會服務等方式,在全台灣各地立下教會的根基, ... 於 www.pct.org.tw -

#45.一日會長終身會長--宋逢吉會長 - 臺中市教育電子報

宋逢吉先生是我們豐原國中第4任(83,84)的家長會長,並和校長張安然一起辦理了豐原 ... 年的校史繼續延續至70週年的學校歷史,承先啟後,宋逢吉會長真的是功不可沒。 於 epaper.tc.edu.tw -

#46.台中、豐原|豐原車站・超霸氣立柱的新豐原車站 - 許傑,旅行圖中

許久沒搭著火車到豐原,這回從月台到出了車站都有了一個與過去截然不同的新感受 ... 豐原車站的設立已經有一百多年歷史,舊的豐原車站已經更隨著台中鐵路高架化及台鐵 ... 於 journey.tw -

#47.[話說豐原]豐原采風~文獻回顧@ 恋風草青少年書房 - 隨意窩

↑50年代豐原商家地圖前一陣子開始書寫豐原,才發現原來我對於每日生活的這個地區是 ... 整本書內容分成:歷史地理篇、人物篇、宗教篇、建築篇、古風篇、糕餅產業篇、 ... 於 blog.xuite.net -

#48.糕餅老店生活玩家 豐原 - 天下雜誌

華而典的歷史,一半是天時地利待豐原不薄,一半出自豐原人機靈敏捷,勤勤懇懇, ... 人物之美,豐原對愛國詩人丘逢甲、台灣第一位飛行員謝文達、畫家 ... 於 www.cw.com.tw -

#49.中市~豐原區.呂樵湖故居(歷史建築)

呂樵湖故居(歷史建築) 呂樵湖(西元1887~1995年)為清朝秀才呂汝玉(筱雲山莊當主/日 ... 家中,首度在地主與文教型仕紳型態以外,嘗試將家族版圖延伸至實業的重要人物。 於 jong1572.pixnet.net -

#50.台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今點燈無人機表演絢麗 - 聯合報

葫蘆墩公園光藝術展演利用原生地貌帶來撫慰人心的感動,透過燈光漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史,在後疫情時期進一步傳達充滿希望的亮光就在不遠處 ... 於 udn.com -

#51.豐原鎮在哪裡_歷史地名 - 字典

歷史 字典>>歷史地名>> 豐原鎮豐原鎮在陝西省渭南市臨渭區東南部。面積43平方千米。人口2.7萬。鎮人民政府駐豐原,人口1710。1949年設豐原鄉,1961年改公社,1984年復鄉 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#52.豐原歷史人物 :: 公私立小學網

公私立小學網,豐原名人,豐原秘境,豐原沒落,豐原區,豐原歷年人口,豐原房價,台中歷史故事,豐原地理環境. 於 elementary.iwiki.tw -

#53.「金色葫蘆墩」光藝術展演豐原登場無人機表演燦爛奪目- 寶島

台中耶誕精彩活動一檔接一檔,繼石岡花樣藝術節、豐原「豐慶耶誕、雪境 ... 帶來撫慰人心的感動,透過燈光漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史,在 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.怡然園_豐原春曉

陳炎正長期鑽研臺中神岡地區的古蹟、歷史建築與人物,成立之新廣莊文史工作室有諸多珍貴文獻蒐藏。 1993年12月竣工的怡然園,或稱怡然詩園,位於臺中市豐原區圓環西 ... 於 memory.culture.tw -

#55.變身「烏龍」派出所!台中老屋爽吃烏龍麵生蠔天婦羅沾醬超涮嘴

「四國金子烏龍麵」進駐豐原,豐原最具有歷史代表性的老舊建築頂街派出所,全新變身為烏龍派出所囉,裡面有賣烏龍麵,居然也吃的到咖哩飯定食跟炸天婦 ... 於 travel.ettoday.net -

#56.翁社萬年宮 - 文化資源地理資訊系統

地址: 臺中市豐原區翁社里豐年路168號. 電話: 04-25248673. 主祀神明: 王爺. 對主祀神明的稱呼: 薛府王爺. 陪祀神明: 馬仁. 關聖帝君. 天上聖母. 中壇元帥. 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#57.探索大里杙 從Tailikhit到Dali Art - 地方社會學

大里重要的歷史人物除了林爽文,還有一位日治時期知名的文學家 ... 他小時候就坐著五分火車遊遍全中部,從南投、草屯、霧峰、臺中、太平、潭子到豐原… 於 jimtim168.pixnet.net -

#58.豐采原現發現…… 豐原之美. - ppt download

人文歷史生命之河家鄉風情傳統產業風景名勝小學堂大挑戰. ... 4 從葫蘆墩到豐原 豐原舊名為「葫蘆墩」 是台中市之所在地,葫蘆墩地名的由來,據史料記載:豐原區附近 ... 於 slidesplayer.com -

#59.對豐原歷史有相當重要地位的豐原人物張達京開墾葫蘆墩圳 ...

對豐原歷史有相當重要地位的豐原人物張達京開墾葫蘆墩圳#豐原#我是豐原人#萬選居. 於 zh-tw.facebook.com -

#60.3D 數位典藏技術–以豐原慈濟宮為例

圖1 豐原慈濟宮的廟頂垂脊排頭上交趾陶神話人物. 二、能體現立體文物之美 ... 我們造訪國內各大古廟、古建築以3D 數位典藏方式發掘具有高度歷史價值且為人所忽視. 於 www.cs.nccu.edu.tw -

#61.呵呵尋寶記Hehe's Treasure Hunt-介紹 - 醫生廚房

慈濟宮首次登上歷史舞台,是在乾隆42年〈1777〉以「觀音亭」的名稱開始。與其他古老媽祖廟相似,媽祖的香火由僧人與觀音菩薩信仰一同帶進來,在豐原慈濟宮自己留下的傳言則 ... 於 firm.dr-kt.com -

#62.豐原區 - 中文百科全書

豐原 區區情簡介,歷史,天皇貢米,交通,教育,醫療,旅遊,特產,出身人物, 於 www.newton.com.tw -

#63.圳水漫漫:葫蘆墩圳探源 - 博客來

循著這條古圳巡走,我們會發現她牽繫著北臺中將近三百年的生息、歷史、人文,是 ... 第一章從張達京話說葫蘆墩為豐原種下希望之樹—豐原人的豐原夢葫蘆墩張百萬、平埔 ... 於 www.books.com.tw -

#64.《臺灣地名解説集錦臺中縣各鄉鎮地名之由來》

豐原 舊稱為“葫蘆墩”,本地原屬於平埔族拍宰海族岸裏社的居住地,“葫蘆墩”是他們對 ... 臺中縣鄉土史料——耆老口述歷史,民83,臺灣省文獻委員會編印). 於 big5.taiwan.cn -

#65.不可不知台中歷史!一條灌溉200年圳水,道出豐原數不盡的故事

舊名葫蘆墩的豐原,是台中縣市合併前的縣治所在,也是台中山線地區的重鎮。兩百多年前,來此拓墾的漢人開鑿葫蘆墩圳為良田灌溉,讓這裡變成富庶豐饒之 ... 於 www.storm.mg -

#66.圳水生穗:豐原區‧翁仔社- PChome 24h書店

18世紀開始,來自唐山以潮州府大埔縣為主的客家族群,開始活躍在臺中盆地歷史的舞台上。19世紀中葉戴潮春事件為敘事軸線,族群矛盾與仕紳階級的爭鬥,這些家族的故事 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#67.豐原廟東清水排骨 - 明玥設計

為了傳達這份家鄉好味,以歷史悠久的豐原慈濟廟為設計開端, 從而衍伸出聚落街道與人情濃厚的廟東市景,運用質樸的手繪插畫,由外至內、地緣至人物, 帶出親臨清水排骨 ... 於 www.mingyue.com.tw -

#68.【豐原的歷史人物】與【請問豐原出現過什麼知名人物啊 ...

4 交通4.1 公路4.2 大眾運輸4.2.1 鐵路4.2.2 捷運4.2.3 客運系統5 經濟產業5.1 特產6 旅遊7 出身人物8 外部連結... 歷史豐原最早被稱為「泰耶爾墩」,乃平埔族語「松柏林」 ... 於 dow10k.com -

#69.豐原葫蘆墩公園規劃建滯洪池- 地方- 自由時報電子報

八公里的軟埤仔溪水域,透過柔性護岸、水質淨化、景觀滯洪池、水舞水幕電影、植栽綠美化與夜間照明等軟硬體設施,並串聯周邊景觀及人文歷史等, ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.台中冬遊推薦「4大賞楓景點」!把握最後時機,賞「臺灣小 ...

觀旅局表示,民眾可搭乘豐原客運預約公車前往福壽山農場,古色古香的日式 ... 農場園區還蘊藏豐富的動植物資源、歷史文物以及七家文化遺址,還有 ... 於 www.bella.tw -

#71.十三、了解故鄉事,培養豐原心

26,□高爾夫揮桿圖馬賽克壁畫_公共藝術《在豐原球場》 ... 過村庒,走過歷史的建築,翁仔社庒傳統巷道四通八達/○談到「丘逢甲」是台灣歷史上知名人物,但也是翁仔 ... 於 cys6512.weebly.com -

#72.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#73.豐原火車站的末班車2015.10.15 - 輕旅行

你也許就是今日最最靠近搭上末班車,不是不好,而是難得到這段交接歷史;又也許你只是個旅人,還不知道發生什麼事,但你已是歷史人物的見證人! 候車亭了 ... 於 travel.yam.com -

#74.歷史與人生 - Google 圖書結果

先說明該人物或事件的意義;再敘述選擇的人物或歷史事件的背景;最後詳細記載訪談 ... 林家相關人物訪談記錄──頂厝篇(中縣口述歷史第五輯)》,豐原:臺中縣文化局,1998。 於 books.google.com.tw -

#75.分類檢索| 訊息專區 - 衛生福利部豐原醫院

文學、歷史與哲學(0) ... 42055台中市豐原區安康路100號 ... 豐原醫院Line QR Code. 建議使用瀏覽器IE10 & Chrome & Firefox 以上版本/螢幕解析度1024x768以上. 於 www.fyh.mohw.gov.tw -

#76.四國金子烏龍麵進駐豐原,歷史建築頂街派出所變身烏龍派出所

四國金子烏龍麵進駐豐原,豐原最具有歷史代表性的老舊建築頂街派出所,全新變身為烏龍派出所囉,裡面有賣烏龍麵,居然也吃得到咖哩飯定食跟炸天婦羅, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#77.第三次定期考查歷史 - 新北市立光榮國民中學

同學們相約到臺中世界花卉博覽會豐原園區參觀水利設施,導覽人員說:「這個水圳的建設能夠成功,主要是來自於漢人與原住民之間的相互合作,原住民同意提供土地,水圳 ... 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#78.學習單101105葫蘆墩圳開發 - 搜秀資源網

... 豐原區、潭子區、神岡區、大雅區、北屯區、南屯區」。 學習單101105葫蘆墩圳開發_01. 也可以參考三年級下學期時發的「臺灣歷史人物故事-張達京」 ... 於 taisoci.blogspot.com -

#79.豐原地政事務所檔案展 從歷史脈絡裡尋找百年檔案足跡

北投文物館即日起至110.08.29,舉辦2021佳山百年系列「世記老北投的時光故事」特展,分為社群、風土、物產和人物等4個展區,該館為始建於1921年的古蹟木造建築群,今年適逢 ... 於 www.archives.gov.tw -

#80.公共電視台_大甲溪畔二馬行

嗨!豐原! ( 展現豐原市迷人的風采…..) 豐原寫真: ( 認識豐原市的自然、地理、歷史、古蹟、人文情懷、今日風貌等) ... 豐原鄉親: ( 走訪地方人物、鄉紳、耆老等) 於 web.pts.org.tw -

#81.路邊工作室 - 青年社區參與行動2.0

一個堅持提著畫筆,睡醒就有源源不絕的靈感,彷彿筆下人物都能瞬間躍出畫稿成為 ... 歷史可以被創造,請大小孩子們用最有趣的方式與我們一同共創豐原在地文化教育。 於 www.ydachangemaker.tw -

#82.台灣味噌釀造文化館 - 味榮

味噌的歷史人物-鑑真大師. (文章節錄自:鑑真大和尚日本天皇尊傳燈法師- 慈濟全球資訊網). 鑑真大師東渡日本傳戒律,是中華佛教歷史上重要大事。鑑真大師曾經過五次東渡 ... 於 www.sauceco.com.tw -

#83.豐原大道通車又見選舉剪綵秀| 社會

台中市豐原區的外環「豐原大道」,13日在行政院長吳敦義及台中市副市長徐中雄的主持下,宣布最後一段的「K標」完工、全線熱鬧通車,看到這個通車的 ... 於 newtalk.tw -

#84.國立中興大學教學大綱

第1週, 第一週課程簡介、進行方式與評量方式溝通第二週臺灣歷史人物相關工具書與 ... 許雪姬編著,許雪姬、王美雪紀錄,《霧峰林家相關人物訪談紀錄》,豐原:臺中縣 ... 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#85.對台中有貢獻的人???? | 台中歷史人物

台中歷史人物,大家都在找解答。在中部開發的過程中, ... 有關張國的事蹟,十分缺乏,因為在張國任期內並沒有重大歷史動亂。 ... 一條灌溉200年圳水,道出豐原. 於 twagoda.com -

#86.豐原區- 维基百科,自由的百科全书

歷史 [编辑]. 豐原區舊稱「葫蘆墩」,係「泰耶爾墩」之譯音,乃平埔族語「松 ... 於 zh.wikipedia.org -

#87.台中豐原「萬選居」探索客家文化| CNEWS 匯流新聞網 - LINE ...

有140餘年歷史的台中豐原翁仔社張厝「萬選居」,是客家先賢張達京在大台中開荒拓墾,其後代張萬春故居,第一期修復工程今年4月已修復完成,第2期工程 ... 於 today.line.me -

#88.篇名作者鍾泓文.縣立新社高中商業經營五年五班張益旻.縣 ...

歷史 :豐原舊名為「葫蘆墩」今為台中縣之所在地,葫蘆墩地名的由來,據史料所載: ... 球界聞名的豐原高爾夫球場,更有台灣著名的歷史人物丘逢甲的紀念公園,而台. 於 www.shs.edu.tw -

#89.85年的中市豐原歷史建築原「頂街派出所」修復完工了 - 民報

台中市豐原歷史建築「頂街派出所」已修復完工,文化局即日起至11月1日舉辦「頂街風云─歷史影像文物展」,民眾除了可欣賞歷史建築之美,也能了解過去 ... 於 www.peoplenews.tw -

#90.名廟打卡/豐原鎮清宮中部首座大甲媽分靈廟宇 - NOWnews ...

保庇NOW曾在名廟打卡/台中大甲鎮瀾宮大甲媽享譽國際一文中,帶著大家一同認識大甲媽。座落於台中大甲的鎮瀾宮,位屬台中海線,而在靠近山線的豐原, ... 於 www.nownews.com -

#91.豐原區_百度百科

歷史 · 天皇貢米 · 交通 · 教育 · 醫療 · 旅遊 · 特產 · 出身人物 ... 於 baike.baidu.hk -

#92.豐原市 - 中文百科知識

豐原 市是台灣台中縣的縣政府所在地,位於台中縣中北部,屬於亞熱帶季風氣候, ... 歷史. (圖)豐原市行政區 豐原市行政區. 豐原最早被稱為“泰耶爾墩”,乃平埔族語“松 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#93.呂樵湖故居- 歷史建築 - 國家文化資產網

文化資產保存法第15條及歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法第2、3、4條規定辦理。 ... 臺中市豐原區五汴段947、948、907地號,共計864.33平方公尺。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#95.Airiti Library華藝線上圖書館

古廟宇新價值:日治中期張麗俊主導下豐原慈濟宮的修築意義 ... 張子文,郭啓傳,林偉洲撰文;國家圖書館特藏組編輯,《臺灣歷史人物小傳:明清曁日據時期》,臺北市: ... 於 www.airitilibrary.com -

#96.屬於豐原人自己的葫蘆墩季刊正式創刊

豐原 ,是我們的家鄉,擁有豐厚的歷史與文化力量。隨著時代的洪流,不管是國際經濟 ... 從老像片回味昔日葫蘆墩人物、風景、建築、文化、教育、宗教、民俗與特色產業。 於 www.fuludun.tw -

#97.外傷急症醫師傅志遠/插在病人胸口上那把刀教會他永不放棄

... 點接到醫院電話說病人有緊急狀況,傅志遠10分鐘之內從彰化老家飆上高速公路,但車才過豐原,醫院又打來電話:「病人過世了,醫師您不必回來了……」. 於 www.commonhealth.com.tw