警局移送地檢署時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡佳芬寫的 當最愛的人失智:除了醫療,寫一份「愛護履歷表」,才是最完整與尊嚴的照護 和楊瑞泰的 老師,請不要哭都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃機第二航廈跳電航警逮2人移送桃園地檢署調查也說明:桃園國際機場第二航廈3月11日晚間跳電,航空警察局今天表示,已經逮捕破壞電纜而導致停電的2名外包工人並移桃園地檢署偵辦,相關的作案細節及動機仍待 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和文房所出版 。

國立政治大學 法律學系 楊雲驊所指導 謝孟芳的 引進日本微罪處分權之評估 (2018),提出警局移送地檢署時間關鍵因素是什麼,來自於檢察官、司法警察、偵查主體、輕微案件、微罪處分權。

而第二篇論文國立臺灣大學法教分處 法律學研究所 林鈺雄所指導 朱敏信的 論我國監聽制度設計之源起、演化及未來─以電話監聽為中心 (2002),提出因為有 通訊監察、通訊保障及監察法、監聽、比例原則、法官保留的重點而找出了 警局移送地檢署時間的解答。

最後網站【法律懶人包】收到「警局通知書」或「傳票」怎麼辦?則補充:刑事案件,需要經過檢警偵查後,再由檢察官決定是否. 起訴,基本上由「警察」偵辦,再移送地檢署。 一般民眾的報案程序通常也是先找警察機關受理,由.

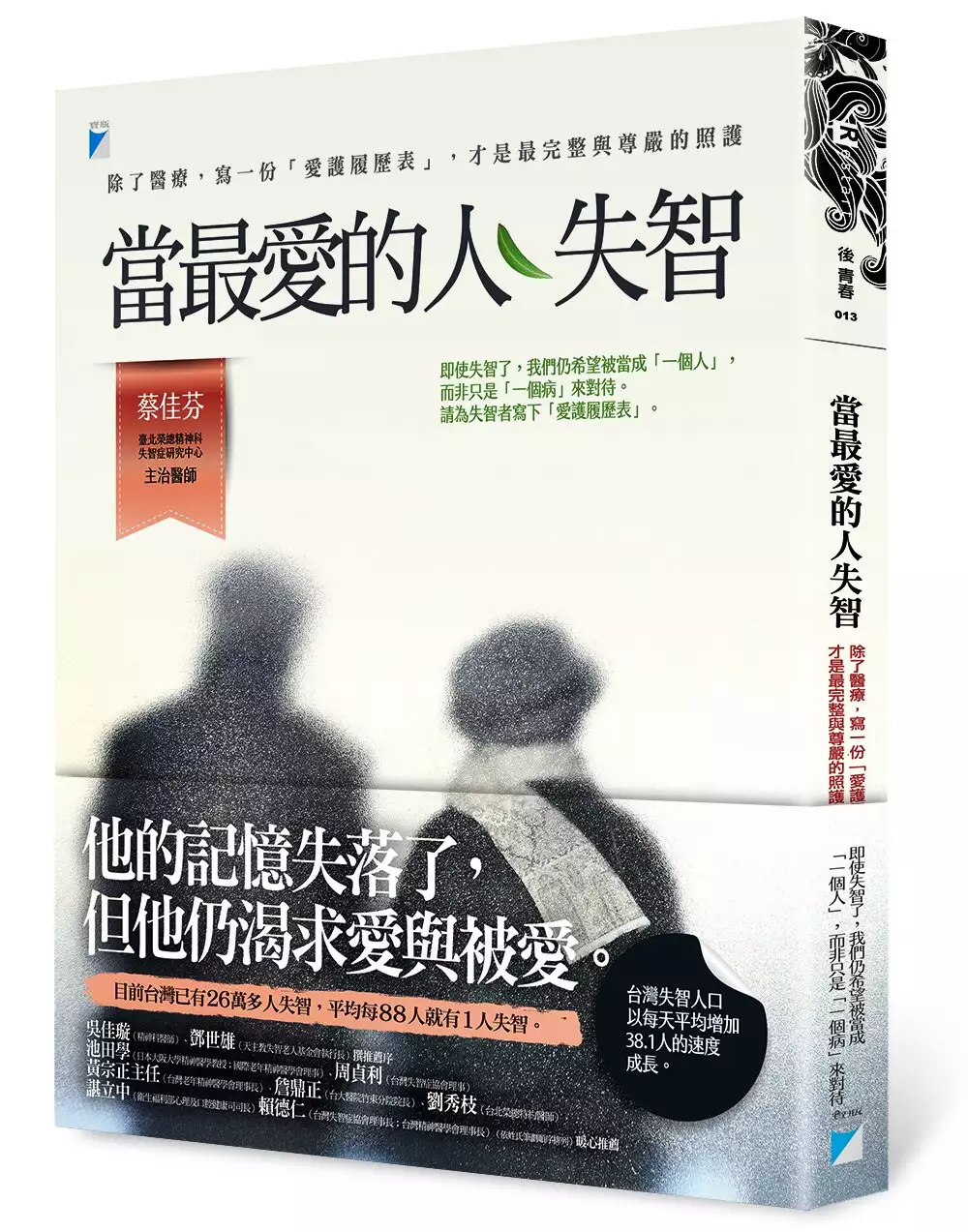

當最愛的人失智:除了醫療,寫一份「愛護履歷表」,才是最完整與尊嚴的照護

為了解決警局移送地檢署時間 的問題,作者蔡佳芬 這樣論述:

他的記憶失落了, 但他仍渴求愛與被愛。 台灣第一本集結失智症患者全方位醫療照護與心理需求的專書。 目前台灣已有26萬多人失智,平均每88人就有1人失智。 台灣失智人口正以每天平均增加38.1人的速度成長。 但即使失智了,我們仍希望被當成「一個人」,而非只是「一個病」來對待。請為失智者寫下「愛護履歷表」。 即使他忘了你,他仍記得愛。 請寫下「愛護履歷表」,讓他到最後一刻,都擁有尊嚴的照護。 一本從發現家人失智的那一刻開始,你就應該擁有的書: ‧3大最容易被忽略的失智警訊。 ‧6個方法,幫助你帶失智者就醫。 ‧6大訣竅,讓你更能與失智者溝通。

‧9個關鍵,當你想在家照護失智者,不可不知。 ‧3招,讓失智者願意動動腦。 ‧5項原則,當你為失智者準備食物。 ‧11則叮嚀,為失智者打造友善空間。 ‧3大準則,這樣選擇日照中心。 ‧8種撇步,當失智者有妄想等精神狀況。 ‧6大方向,選擇合適的長照機構。 ‧29則暖心提醒,讓你照護失智者不孤單。 在本書的字裡行間,台北榮總精神科蔡佳芬醫師懇切叮嚀,在照護過程中,當你發現失智者,讓你感傷掉淚時,請記得放慢步調,調整呼吸;當你發現失智者,讓你生氣時,請試著理解,他不是故意的。在診間,她更常配合失智者家屬「演出」,只為讓失智者擁有更舒適的生活。 她是每個月

平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸的醫師,更是一位能充分感受失智者與家屬椎心苦痛的醫師,於是,她寫下的這本書,除了「愛護履歷表」,更多的是非常實用且具體的各種方法。另外,蔡醫師特別整理「可諮詢的單位與申請的資源」,因為,在照護失智者的漫漫長路上,「你並不是一個人」。唯有集結更好的支援與資源,我們才能陪伴失智者走下去。 本書特色 ◎台灣第一本「以人的尊嚴為中心」,集結失智症患者全方位醫療照護與心理需求的失智者照護全書。 ◎本書作者蔡佳芬醫師每個月平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸,也曾前往美國南加州大學阿茲海默氏症與失智症研究中心擔任研究員。她的學、經歷完整,經驗更是豐富,

但除此之外,她更有一顆能同理病人苦痛的心。 ◎除了藥物、生活、行為上的各式照護,如果能了解失智者的生命故事,為失智者寫「愛護履歷表」,甚至為他們製作一本生命故事書,就是對失智者最友善尊嚴的方式,因為失智者也是一個人,他們也渴望著被理解與貼近。 名人推薦 吳佳璇(精神科醫師)、鄧世雄(天主教失智老人基金會執行長)撰推薦序。 池田學(日本大阪大學精神醫學教授;國際老年精神醫學會理事)、周貞利(台灣失智症協會理事)、黃宗正主任(台灣老年精神醫學會理事長)、詹鼎正(台大醫院竹東分院院長)、賴德仁(台灣失智症協會理事長;台灣精神醫學會理事長)、劉秀枝(台北榮總特約醫師)、諶立中(衛生

福利部心理及口腔健康司司長)暖心推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎「蔡佳芬醫師將診間片段的提醒與叮嚀,有系統地寫進《當最愛的人失智──除了醫療,寫一份「愛護履歷表」,才是最完整與尊嚴的照護》。更令人感佩的 是,每月平均照顧近千名長者的她毫不藏私,將多年功力淬鍊成各種口訣,不但新手家屬上手容易,連有經驗的照護者看了,也有打通任督二脈的快感。」──吳佳 璇(精神科醫師) ◎「這本《當最愛的人失智──除了醫療,寫一份「愛護履歷表」,才是最完整與尊嚴的照護》,依舊是以蔡醫師細膩的文 筆,同理又溫暖地告訴讀者有關失智者可能面臨的難題,集結了失智者全方位的照護與心理需求,不僅在醫療上有很完整的剖析

與最實用的建議,她所提出為失智者 寫一份『愛護履歷表』,每篇讀來不只令人動容,更十分實用。對於失智照顧者而言,是一本不可或缺的好書。」──天主教失智老人基金會鄧世雄執行長

引進日本微罪處分權之評估

為了解決警局移送地檢署時間 的問題,作者謝孟芳 這樣論述:

我國檢察機關正面臨著如何在有限資源與人力下,處理日漸龐雜案件之困境,故防杜濫訴與增進偵查品質搖身一變成為司法改革方向。於二〇一七年司法改革國是會議中,法務部也提出「加強檢察官輔助偵查人力,微罪案件分流,促進精緻偵查」的改革目標,以改善檢察官人力短缺與案件過度負荷的問題。改革雖然達成共識,但方向卻如同多頭馬車,要有效解決問題,必須先釐清問題的起源。首先,應了解佔據檢察機關多數偵查時間的犯罪類型,接著是否應針對偵查實務上常見的犯罪態樣,建立不同的處理模式,以爭取偵查效率;另就人力短缺問題,警察機關是否應納作偵查主體以為解套。我國檢察官與警察之間的角色分工與互動,長期以來一直是學術與實務中饒富討論

價值的問題,時至今日,《調度司法警察條例》的存廢議題再次引發正反交鋒,可見檢警之間過與不及皆備受社會矚目。針對檢警關係此既傳統又現代的議題,不僅有著研究實益,更是不得不面對之難題。第二章主要針對日本法制為說明,從檢察官與警察官的養成為開展,內容包括雙偵查主體下的檢警關係之過去與現在,以及在偵查程序中係如何在有限資源下處理大量輕微案件,在比較法上介紹警察微罪處分權與檢察官的起訴裁量制度並檢視其實施成效,評估可否作為我國未來修法之借鏡。第三章則進一步分析我國現有針對偵查中輕微案件處理的模式及其分流之成效,並歸納出影響我國檢察官工作負擔之因素,得以知悉我國現行制度有所不足之處,在此背景下,鋪陳下一章

節。第四章是建立在解決前一章節所提出的問題下,深入探討日本制度,他山之石,可否攻錯。首先,從兩國制度之根本差異—偵查主體不同,分析我國「刑事偵查終結權限交給檢察官以外的機關」之合憲性與妥適性,接續討論援引日本警察之微罪處分制度相關芻議,包括日本實施成效與和我國現行制度搭配上是否產生「水土不服」的利弊分析,最後提出本論文之淺見。第五章則是立基於既有規範下,如果日本之警察微罪處分制度難以有效解決我國偵查困境,還能透過哪些方式提升檢察機關處理輕微案件的效能,除了評估現行法務部與司法院提出改革方向的可行性,本論文也提出幾點制度上建議,供將來實務改革方向之參考。

老師,請不要哭

為了解決警局移送地檢署時間 的問題,作者楊瑞泰 這樣論述:

◎國小中、高年級以上適讀 現任國小老師傾注多年教學感懷,寫出最具震撼力的感人師生情緣! 老師,對不起! 如果還有明天,我一定不會再讓您為我傷心…… 請看一位滿懷愛心的老師,如何陪叛逆卻本性善良的學生披荊斬棘,走向充滿愛的人生未來道路。 父親早逝、母親離家的十一歲男孩甘子建,從小由姑姑撫養長大。桀驁不馴的他常被姑姑嚴懲打罵,卻也讓他更加叛逆,犯下不少錯誤,直到級任導師康台生對他伸出關懷之手... 康台生的父親是公正不阿的法官,從小在父親「鐵血教育」下成長的台生,從子建身上彷彿看到小時候的自己。明白打罵不能取代關愛,他用不同於子建姑姑的方式,真心關懷著子建。 在台

生的努力付出下,子建慢慢改掉了壞習慣,也開始認真思考未來。只可惜天不從人願,子建家再度遭逢變故,他又過起顛沛流離的生活。 從此之後,台生就再也沒有子建的消息。沒想到多年後,卻是在報紙的社會版看到子建的名字,他因犯下大錯而被抓到警局,正準備移送地檢署。 為了拯救子建,台生不惜請來律師好友幫忙,沒想到審理該案的法官竟是台生的父親。子建的罪刑能減輕嗎?他的未來又會如何呢? *本書有學習單,請至文房出版資訊網:www.winfortune.com.tw/下載。 本書特色 1.「知錯能改,善莫大焉」,透過主角的境遇讓孩子知道,每個犯錯的人,只要真心悔改,都有獲得重生的機會。 2.故事

橫跨三代,以康台生老師為中心,上看父親對他的「鐵血教育」,下看他對學生之「愛的教育」,探討不同教養方式對孩子產生的影響。 3.在「尊師重道」觀念式微的現在,使小朋友從感人的故事中,自然而然學會尊敬、喜愛老師。 4.本書深入剖析出身破碎家庭的青少年之所以犯罪的原因,提供父母及相關教育人士引以為鑑。 作者簡介 楊瑞泰 我,是湖北國小的老師,喜歡寫詩、寫散文、寫愛情小說、也愛寫故事給孩子看。 基本上是一位極度浪漫的傢伙,喜歡搭著火車到處流浪,無聊時也彈著一把破吉他自娛,但,那都是只限於婚前而已。婚後的我,只能帶帶小孩,偶而帶他們去坐坐火車,順便圓一下年輕時的夢。 人生,不就是由很

多不完美所組成?但也因為這些不完美,才會讓生命變得更浪漫,時間,也會因此被點綴得更加美麗。 我,就只是這樣的一個人,而,已…… 楊瑞泰的部落格:tw.myblog.yahoo.com/n1461106/ 著有:《揮棒吧!男孩》、《揮棒吧!男孩2 王牌轉學生》、《飛踢吧!男孩》、《有你不孤單》、《瘋狂夏令營》(文房文化出版)。

論我國監聽制度設計之源起、演化及未來─以電話監聽為中心

為了解決警局移送地檢署時間 的問題,作者朱敏信 這樣論述:

1.本文以兩個問題:「為什麼會這樣?」以及「可能會怎樣?」貫穿全文。 2.藉由提出「為什麼會這樣?」這個問題,本文得出了以下的成果。 我們的頭一個問題是:現行的通訊保障及監察法,為什麼就正好在民國七十九年間展開它漫長的立法過程呢?而在對於當時社會環境及歷史進行檢視之後,我們認為,並不是偵辦刑案的需要,催生了這部法律,事實上,通訊保障及監察法真正的助產士,是台灣政治史上一個重要的事件:國民黨在民國七十九年的「二月政爭」。 接下來的問題是:是什麼原因形塑了通訊保障及監察法最初的面貌呢?有趣的是,在監聽行之有年,人民早已深

受其苦的台灣,答案卻有點出乎意料:是外國立法例的參考及翻譯形塑了整部立法草案的最初面貌,至於我國長久以來,或明或暗的實際運作及需要,對於立法草案最初面貌的形成,卻幾乎沒有任何的影響。 另一個令人感到奇怪的問題是,同樣是針對監聽的立法草案,司法院的刑事訴訟法修正草案中,有關監聽的部分,研議了近四年才宣告完成。然而,法務部的「通訊監察法」草案,卻僅僅花了年餘的時間,就研擬完成,這是為什麼呢?我們解釋是:由曾在「二月政爭」期間飽受監聽之苦的郝柏村先生擔任閣揆,對於監聽立法的推動,當然是益形積極。此外,另一個必須加速立法的壓力,則來自於當時民眾希望郝柏村院長的「治安內閣」,

能夠儘速改善當時台灣日趨惡化的治安狀況,以及利用監聽等新型偵查犯罪手段,來處理日趨多樣化犯罪類型的期待。 接下來,我們用了很長的篇幅,來解決這樣一個問題:為什麼通訊保障及監察法會是現在這個樣子?而為了回答這個問題,我們按照時間順序,逐次地回顧了立法院各次審查會中的重要議題,例如究竟有多少政府單位具有監聽能力、警調雙方爭奪監聽作業權的爭議、「緊急執行」的翻案等等,希望藉此瞭解,立法過程中各種曾發生過影響,並形塑這部法律最終面貌的實際因素。此外,我們也回顧了當時實際發揮規範監聽工作功能的「檢察機關實施通訊監察應行注意要點」,看看現實環境是如何決定它的面貌,它是如何影響執

法人員以及被監聽者的行為,而這些人又是如何應付這部要點所帶來的影響,甚至如何反過來改變這部要點,而他們之間的交互影響,又是如何影響了通訊保障及監察法的最終面貌。 而為了解釋通訊保障及監察法為何能在民國八十八年間順利立法通過,我們談到了民眾希望以刑罰遏止私人竊聽的需要,以及由於電信市場開放,使得執法者急需民營業者配合監聽作業的困境,而這兩者的結合,成為通訊保障及監察法立法通過的臨門一腳。 在面對著由「檢察機關實施通訊監察應行注意要點」以及「通訊保障及監察法」所塑造出來的制度環境時,所有受到影響的人們,都會逐漸地去適應這個制度,而電信市場的開

放、電信新科技的發展以及人們刻意的迴避,更是讓監聽法制與犯罪者之間的鬥爭,成了不折不扣的愛麗絲世界! 接下來,我們提出了這個問題:為什麼重重的法定要件無法有效約束警調人員?我們的看法是,首先,由於監聽的決策過程,在本質上是一個資訊傳遞的過程,而由於資訊傳遞過程中不可避免地會有所減損,因此,傳遞到檢察官手中的資訊,絕對會比警調手中的資訊要少,也因此,檢方無可避免地會處於資訊的劣勢,因此也無法藉由法定要件來有效約束警調的行為。其次,由於資訊的不對稱,加上欠缺其他的資訊管道,使得檢察官無從驗證警調提供信息的真偽,只能任憑環境的具體因素迫使其傾向核發通訊監察書,也因此,使得

法定要件約束警調行為的功能近乎完全喪失。 此外,我們也回答了這個問題:為什麼檢察官傾向核發通訊監察書?這首先是因為,法定要件過於模糊,因而喪失了約束檢察官決策的功能。其次,由於刻意設計的中立環境,雖然排除了部分可能影響檢察官決策的因素,但也同時讓具體環境中的其他因素,開始趁隙而入並影響決策,而這皆使得檢察官的決策系統性地傾向核發通訊監察書。 最後,為了解釋為什麼因監聽而破案的比例會如此的低,我們更提出了監聽的決策是長期的預測,本質上就極易出錯這個看法。 3.透過另一個問題:「可能會怎樣?」我們推論出各種修法選擇所可能引

發的效應。 我們首先談到了所謂的「令狀原則」,也就是將法官納入決策程序的修法建議。我們認為,由於資訊不對稱等問題仍然存在,因此,將法官納入決策程序,並不會帶來太大的改變。至於原本對於法官中立的期待,也因為具體環境中的種種現實因素,使得法官會如同檢察官一般傾向於核發通訊監察書。此外,中立的制度設計,切斷了決策結果與法官的關係,也因此削弱了法官追求正確決策的誘因。其次,在我國法官普遍不受人民信任的狀態下,將法官納入本已備受質疑的監聽決策程序,將使得原本就已相當脆弱的法官威信,受到更進一步地遭到斲傷。再者,將法官納入決策程序,代表著參與決策人數的增加,而這將導致所有的參與

人都會降低投入的心力,以及事後追究責任的困難。最後,將法官納入決策過程的令一個可能效應是,由於決策障礙的提高,將可能導致監聽聲請件數隨之減少。 另一個常見的修法建議是所謂的「國會監督」,不過,由於資訊不對稱的存在,國會監督的功能將十分有限。不過,一旦我們將國會監督機制引入通訊保障及監察法當中,真正的正面效應,或許並不是所謂的監督審查功能,而是使得媒體、國會及大眾,對於監聽制度,能夠形成制度性的持續關注。 要求監聽聲請者必須在執行監聽後,將所有監聽內容寫成譯文,這同樣也是一個可能的修法選擇。一旦採取了這個修法選擇,不但可以藉由痛苦的譯寫工作

,使得潛在的聲請者能在聲請前,更審慎地評估監聽的利弊得失;更可以使得警調等監聽聲請者有足夠的動力,時時去關心先前的預測與實際監聽結果的差距,一旦從監聽所得的內容發現已無監聽的必要時,警調也才有動力去自行停止監聽,以避免往後多餘的譯寫工作,而這也同時避免了往後無謂的隱私權侵害。此外,藉由這個修法選擇,提高了監聽所必須付出的代價,也因此可以讓監聽決策者能夠篩選出那些可以從監聽獲得龐大利益的聲請者。 不過,這個修法選擇也可能會帶來許多副作用,例如,許多通不過這道篩選機制的監聽,將會進入我們更難控制的其他管道。此外,由於譯寫所有監聽內容的工作相當費時費力,在第一線執法人員時

間有限的狀況下,就可能會形成譯寫工作的分工。而為了要減少譯寫工作的份量,警調甚至還可能會直接洗去或隱藏部分錄音內容。 將監聽機房統一遷移至地檢署,是另一個曾出現的修法建議,不過,本文認為,如果將監聽設備移至地檢署,只會讓懷疑的眼睛,由警調轉移至檢方的身上,這會使得檢方的威信受到大幅的影響。而另一個可能的效應是,原本存在於警調之間的互相監督機制,將會受到徹底的破壞。 至於製作詳實監聽記錄的修法建議,則也因為資訊不對稱的關係,使得其功能大打折扣。 此外,也有學者認為我國應修法,使電信業者或公正第三人於司法警察機關執

行監聽時在場。不過一旦將這個建議放在現實的環境中檢視,這個建議不切實際的缺點也就暴露無遺。 最後,我們認為,電信公司可以充當政府機關之外,另一個獨立的外部資訊來源。而其所提供的通聯記錄,將會有助於驗證以往我們無從辨認真偽的官方資料。

想知道警局移送地檢署時間更多一定要看下面主題

警局移送地檢署時間的網路口碑排行榜

-

#1.新北檢警「拘留超時」案:談警方夜間詢問之程序違法問題

實務上,此一問題是某些警察單位的「陋習」,且很容易被法院、地檢署甚至 ... 在警局犯罪),顯然被告遭到警方拘禁的期間可能被漏算了,逮捕時間應該 ... 於 opinion.udn.com -

#2.偵查庭或詢問通知

時間 地點: 要特別注意時間和地點. 以及傳訊人是誰、地點在哪裡. 地檢署或警察局等單位之通知書一般來說都不會用到掛號. 所以平信寄送的情況下你很可能 ... 於 integrity0819.pixnet.net -

#3.桃機第二航廈跳電航警逮2人移送桃園地檢署調查

桃園國際機場第二航廈3月11日晚間跳電,航空警察局今天表示,已經逮捕破壞電纜而導致停電的2名外包工人並移桃園地檢署偵辦,相關的作案細節及動機仍待 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#4.【法律懶人包】收到「警局通知書」或「傳票」怎麼辦?

刑事案件,需要經過檢警偵查後,再由檢察官決定是否. 起訴,基本上由「警察」偵辦,再移送地檢署。 一般民眾的報案程序通常也是先找警察機關受理,由. 於 www.laf.org.tw -

#5.陟遐自爾—檢察官的基本功

臺北地方檢察署內勤值班時間是從. 上午8 時30 分至翌日上午8 時30 分, ... 經司法警察機關逮捕將人犯隨案移送案 ... 府警察局勤務指揮中心及家庭暴力. 於 ja.lawbank.com.tw -

#6.林秉樞移送地檢署爆插曲警車意圖衝撞記者- 社會 - 中時新聞網

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴並拍攝不雅照片,檢警今凌晨依涉犯傷害、妨害秘密等罪將林男拘提到案,下午4時許,林男移送新北地檢署複訊時, ... 於 www.chinatimes.com -

#7.吳忻穎觀點:裹著糖衣的績效毒藥——瘋狂的查緝政策 - 風傳媒

而以上的任務,檢察官必須在警察把人犯解交到地檢署後的短暫時間迅速完成, ... 被告突然發現不妙,突然說是自己跑去警察局「自首」交出殘渣袋的。 於 www.storm.mg -

#8.彈劾案文

原臺灣新北地方法院檢察署檢察官詹騏瑋於偵訊時,漠視相關事證無法證明陳建國涉嫌 ... 辨明之機會,即將之陳報板橋分局移送新北地檢署,於法顯有不合,刑事警察局與 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#9.監護人或其他實際照顧兒童之人,經發現有違反毒品危害防制 ...

司法警察官、司法警察、檢察官、法院就前項情形進行查訪,知悉兒童有第53 ... 簽入系統入口網/婦幼安全線上通報系統),併附案件移送卷送地檢署知照。 於 www.hlpb.gov.tw -

#10.科技| 正義| 服務| 團隊- 中華民國108年2月雙月刊/BIMONTHLY

警政署陳署長家欽多次在「安居緝毒專案」執行前的任務提示中強調,警察同仁要從以往的績效數. 字迷思中跳脫出來,藥腳、藥頭被移送到地檢署後,並不代表這個地區毒品問題 ... 於 cib.npa.gov.tw -

#11.[刑事] 警察可以不移送到地檢署嗎...?? | PTT 熱門文章Hito

事實經過:之前發生了一些事情,向警局報案,也有取得三聯單調查過程,警察有讓我指認犯人,我有指認,相關程序都有跑隔了一段時間都沒收到地檢署通知,今天聯絡偵查佐偵查佐 ... 於 ptthito.com -

#12.民眾接受刑事案件調查流程說明 - 新竹市教育網

二) 告訴:被害人向警察機關報案,或逕向地方檢察署提起告訴。 ... 事訴訟法第95 條第1 項所列事項,拘捕機關並應立即將拘捕原因、時間、地點及得依 ... 於 www.hc.edu.tw -

#13.104 年公務人員特種考試警察人員考試試題 - 公職王

一、你被指派於下午交通尖峰時間擔任路口交通疏導勤務時,出現交通流量飽和, ... 你是偵查隊小隊長,接獲通報前往現場處理車禍死亡案件,並依規定報請地檢署檢察官前. 於 www.public.tw -

#14.傷害罪提告最慢多久會送地檢

感覺承辦員警在敷衍. ... 傷害罪提告最慢多久會送地檢- 傷害罪 ... 一定,及每個承辦員警之辦事效率都有不相同,因此從受理報案到移送地檢署之時間會 ... 於 legal.faqs.tw -

#15.法務部調查局: 首頁

宜蘭縣調查站偵辦移送宜蘭市民代表會主席林O勇等涉嫌貪瀆案 ... 總隊第二大隊、高雄市政府警察局左營分局、前鎮分局、高雄港務警察總隊等單位,在臺灣高雄地方檢察署 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#16.9月22日市政總質詢:劉安祺議員 - 桃園市政府

... 村營運模式、督促保安警察大隊偵辦程序、酒駕犯移送地檢署時間、警察 ... 旅館管制工作,每日皆會進行回報檢視,也透過衛生局、民政局、警察局 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#17.六十一、我會被送到看守所嗎?要怎麼度過看守所的生活?

如果觸及刑事案件,在待過警局拘留室之後會被送到地檢署的拘留室, ... 小時內應將當事人移送到法院,也就是說正常情況下待在拘留室(包含警局與地檢署的)的時間不會 ... 於 jrf-tw.gitbooks.io -

#18.本局簡介 - 新北市政府警察局

規劃緝毒專案掃蕩:持續配合臺灣高等法院檢察署規劃「區域聯防緝毒專案行動」,結合新北、臺北、士林及基隆等地方法院檢察署執行大臺北地區掃蕩毒品藥頭工作,落實檢警 ... 於 www.police.ntpc.gov.tw -

#19.保安隊員姜治平依重傷害罪移送連江地檢署--馬報

縣警局指出,該局是在十五日晚間十時四十八分接獲報案後,第一時間內以受傷民眾安危為優先,局長親自前往縣立醫院慰問家屬並致贈慰問金,並協助處理後送 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#20.刑事常識篇 - 清潔人

1、警察機關 2、發生地或被告戶籍所在地地檢署 3、刑事法庭. 由於你是在派出所提起刑事 ... P.S:移送地檢署後,等待開庭,其實也會花很長的時間的! 於 www.cleanbymins.com -

#21.永然財經法律事務中心

目前之實務運作上,此類之案件都由地檢署專辦經濟犯罪之檢察官偵辦,少部分亦由高等 ... 檢察官偵查之程序案件一經調查局移送至地檢署,即由檢察官接手,因「偵查不 ... 於 www.law119.com.tw -

#22.刑事訴訟法告訴篇(一)

問四: 向地方法院檢察署提出刑事告訴,可否以告訴狀經由收發室遞狀? 問五:在派出所、分局,被告的身分為何? 問六: 警方以通知書通知犯罪嫌疑人到場,而 ... 於 www.swlaw.com.tw -

#23.臺灣高雄地方檢察署就告訴或告發案件發交司法警察機關查證 ...

十一、前開註明「發查案件」之報告書或移送書移送本署後,應送由辦理發查之(主任)檢察官視案情是否已查證清楚,再送分案室依分案規則,輪分或由發交股續辦。 〔立法理由〕. 於 www.rootlaw.com.tw -

#24.警察局報案後多久會轉到地檢署偵辦 - Mobile01

請問如果原告去警局報案後,警局也傳了被告及證人,但犯罪證據不足,那警官會直接結案嗎? 如果是的話,原告及被告會收到通知嗎? 亦或即使證據不足,警官還是會移送地檢署, ... 於 www.mobile01.com -

#25.處理家庭暴力案件作業程序

五)警察機關處理家庭暴力案件執行逮捕拘提作業規定。 ... 局家庭暴力. 防治官每日. 至系統檢視 ... 時間、地點、方式等一併附卷送地檢署或法院參酌據以聲請羈押。 於 www.mpb.gov.tw -

#26.刑事責任- 屏東縣政府警察局交通隊

告訴乃論:如過失傷害必須被害表明告訴之意思,由警方將案件移送檢方偵辦。 ... 個月內向發生地之轄區分局刑事組或向管轄地方法院檢察署提出告訴,並得於第一審(地分 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#27.處分 - 行政院公報資訊網

串證情事,宜待該案件移送至地方法院檢察署後再行接見吳政洋等語,陳鴻琪聽聞後, ... 二、案經臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 於 gazette.nat.gov.tw -

#28.民眾報案行使偽鈔受理暨查緝程序? - 臺中市政府警察局-第六分局

具體改進方法:司法警察機關查獲之案件,認無犯罪嫌疑者,固無庸移送檢察機關辦理,以減少民怨,但必須製作筆錄,載明嫌疑人相關資料 ... 鑑定書及偽鈔送地檢署偵辦。 於 www.police.taichung.gov.tw -

#29.#法規問題移送地檢署是抓到人了嗎? - 警察板 | Dcard

本人已經爬過網路資料,不知道是查的方式錯了還是怎麼,還是不太了解,如果問了很蠢的問題請多包含,我前陣子租屋處遭竊,有監視器錄像,已經到警局 ... 於 www.dcard.tw -

#30.快訊/海神惡煞非現行犯?中警局止血11時將公布懲處名單

... 後,才持拘票將三人逮回,並依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。 ... 台中警局長室臉書稱「迅速制暴」,但第一時間認定三嫌非「現行犯」 ... 於 www.setn.com -

#31.許律師這篇文章,讓你成為「刑事偵訊或刑事辯護」專家(附 ...

但一般地檢署給辯護人跟被告的接見交通時間,恐不若警局或市調處那麼充分,這時辯護人可在檢察官給予陳述意見時,表達檢察官給予辯護人與被告接見交通 ... 於 ftlaw.pixnet.net -

#32.受理遺失物報案作業程序 - 桃園市政府警察局

表」敘明時間和核對身分。 ... 應注意確認失竊時間及注意可疑跡證的詢明及紀錄。 ... 地檢署. 單位主管. 值勤員警. 製作筆錄. 陳核. 案件移送. 偵查隊. 受理. 移送. 於 www.typd.gov.tw -

#33.筆錄可以調閱嗎?【律師聯合 - 580法律網

因為毒品案件只開了簡易偵查庭⋯⋯ 因為凌晨12點多被抓~一直到了凌晨3.4點才在警局做筆錄拖到隔天快12點才移送地檢署拖到下午快4點才開簡易偵查庭 ... 於 law580.com.tw -

#34.快新聞/音樂師拒盤查被捕桃園地檢署:檢察官偵訊完畢後諭知 ...

桃園地方檢察署今天表示,詹姓民眾22日因害公務罪嫌,由桃園市政府警察局中壢分局員警以現行犯逮捕後,移送桃園地檢署偵訊,檢察官偵訊完畢後,諭知請 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#35.919SOS 竹北事件| 竹北警察隨機抓人

2020/9/19號竹北發生隨機抓人事件,是白色恐怖再現?一位媽媽志工只是站在路邊表達訴求,就被警察帶到警局扣留6小時,還移送地檢署連夜偵訊... 於 919sos.tw -

#36.有規定警局多久要將卷宗送至地檢署嗎?,請問律師們 - 法律諮詢家

我之前任職桃園地檢署,擔任檢察事務官多年,處理過很多類似刑事案件,依您所述,移送時間並無具體標準,且移送後地檢署仍須經過分案程序,需要一點時間,但您若在警詢 ... 於 www.law110.com.tw -

#37.收到警察局派出所通知書怎麼辦? - 律師沒告訴你的事

刑事案件,需經檢警發動偵查後,經由檢察官決定『是否起訴』。原則上,案件多由『警察』偵辦,再移送到檢察署。 於 hungwtlawyer.pixnet.net -

#38.竊盜案偵查庭 - Matteffer

若犯非告訴乃論之罪(如竊盜)等案件一律須移送地方法院檢察署(地檢署)偵辦。. 若為告訴乃論案件,警察詢問被害人確定提告後,也將移送地檢署。. 此時嫌犯還是無罪之身。 於 www.mattleffler.me -

#39.警詢沒那麼可怕!釐清這7點助你輕鬆面對警局通知書! - 法律010

所謂的刑事案件,通常需要經過檢警機關偵辦後,再將案件移送地檢署,由檢察 ... 再來,如果已經很篤定自己會被告,收到警局通知的時間仍要看告你的人 ... 於 laws010.com -

#40.桃機電纜遭破壞停電逮兩外包工人移送地檢 - 四季線上

... 有一把油壓剪卡在上面,隨即通報航警局。警方調閱監視器後,抓到兩名犯嫌,發現他們是桃機工程的外包工人,後續將移送地檢署,釐清犯案動機。 於 www.4gtv.tv -

#41.上警局做完筆錄無罪離開後續走地檢署程序會變有罪嗎? | 法律圈

您好,警方僅係針對提告事實向被告作詢問筆錄,該案件經完成警詢筆錄後仍舊會移送地檢署,檢察官至少會再開一兩次庭。倘有其他疑問或案件細節,可加LINE ... 於 www.lawchain.tw -

#42.如何落實律師在場權與緘默權一律師看刑事人權受不當侵害訪談 ...

通常審理是否要羈押的法官也是値班法官,沒有太多時間看案情,特別是在案情複雜或共犯多的時候,法官根本沒辦法馬上瞭解案情。 案件卷宗可能是剛從警局移送地檢署, ... 於 digital.jrf.org.tw -

#43.偵查隊長遭控翹班喝酒飆下屬? 分局回應:非勤務中飲酒

未料此舉引發士檢不滿,認為警方未先請示報備就深夜丟人犯到地檢署,引發檢察官作業困擾,檢察官致電文山一警分局偵查隊長抱怨,葉姓隊長被痛罵一頓 ... 於 www.ettoday.net -

#44.酒駕零容忍縣警局查獲2起酒駕移送地檢署 - 馬祖日報

連江縣警察局1月底至春節連假期間共查獲2起酒駕案件,被攔檢的陳、林二位男子呼氣酒精濃度均達0.25MG/L以上,全部移送連江地檢署偵處。(圖:南竿警察所). 於 www.matsu-news.gov.tw -

#45.警察局報案、備案,傻傻分不清楚。

報案提告完成後,檢察署即會分案產生案號、警察機關則會開立「報案 ... 因此開始展開偵察行為,案件也「不會」移送到檢察署讓檢察官作成法律上決定。 於 leechilaw.com -

#46.假新聞影響大選刑事局移送40件 - Rti 中央廣播電臺

警政署刑事局主秘莊定凱今天(24日)表示,刑事局與地方警局已受理64件, ... 截至22日,移送地檢署偵辦的賄選及選舉暴力案件共276件、814人。 於 www.rti.org.tw -

#47.警方做完筆錄後大概多久開偵查庭呢? - 郵局ATM在哪裡?

高雄市橋頭區:橋頭地方法院檢察署--法警室旁資訊整理:地址:經武路868號電話:(07)621-2461儲匯局號:存款功能:O補摺功能... 於 post.iwiki.tw -

#48.公文有時間壓力!偵查隊警員擅入公文系統點擊結案被送辦

桃園市八德警分局偵查隊32歲姜姓警員,因承辦的案件即將逾期, ... 密碼而侵入公務機關電腦罪移送法辦,桃園地檢署檢察官近日偵結予以緩起訴處分, ... 於 news.ltn.com.tw -

#49.財團法人犯罪被害人保護協會函

附件:內政部警政署「警察機關關懷協助犯罪被害人實施計畫」 ... 破移送地檢署日期等資訊。 ... (二)結報:偵破案件移(函)送地方檢察署後,分局傳送結報. 予警察局備查。 於 www.avs.org.tw -

#50.車禍如何最快獲理賠? 警:先提告「以刑逼民」反而耗時

宜蘭縣政府警察局網站描述. ... 警:先提告「以刑逼民」反而耗時 ... 傷害案,警方做完筆錄後,會先移送至地檢署,檢方依然會要求先進行調解程序。 於 www.ilcpb.gov.tw -

#51.受理案件查詢(警政署) - 嘉義縣警察局

一般刑案偵辦進度基於偵查不公開原則,僅回覆目前偵辦單位[分駐(派出)所、偵查隊、刑事警察大隊]、辦理情形[偵辦中、已移送地檢署、已發書函];本申請案僅供報案人 ... 於 www.cypd.gov.tw -

#52.桃機第二航廈跳電航警逮2人移送桃園地檢署調查 - 奇摩新聞

(中央社記者吳睿騏桃園機場15日電)桃園國際機場第二航廈3月11日晚間跳電,航空警察局今天表示,已經逮捕破壞電纜而導致停電的2名外包工人並移桃園地 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#53.筆錄如何推翻內容可信性?

律師回答: 刑事案件偵查流程,大部分案件由警察偵辦,再移送檢察署偵辦,而刑事案件如果是由警察機關、調查局先為受理,通常會先由警察、調查局為 ... 於 shuofeng.com.tw -

#54.移送地檢署流程– 地檢署案件查詢進度 - Allesc

[問題] 竊盜案移送地檢署時間問題 ... 或民事官司台南市安南區李世榮來函問,我遭人駕車撞傷住院,對方於警局作完筆錄後竟不理不睬,請問我該怎麼辦? 於 www.allesc.co -

#55.最新消息-澎湖縣政府警察局刑事警察大隊

... 提醒遊客,本身不知已觸法,已經將該訊息刪除,警察局刑警大隊調查後將依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送澎湖地檢署偵辦。 於 www.penghu.gov.tw -

#56.第一次酒駕被抓實錄|酒駕公共危險罪罰則與流程處理

吹了一下,趴拉趴拉跑出時間為00:40,酒測值為零的酒測單. 就在這個同時,資深員警交待一 ... 警察先生:這個明天會到地檢署開庭,很快的不會很久. 於 blake.com.tw -

#57.油壓剪成鐵證!2工人釀桃機大停電下場慘了 - 東森新聞

桃機11日停電事件航警局調查是人為破壞,逮捕涉案徐姓及鍾姓男子移送桃 ... 桃園地檢署晚間發布新聞稿表示,桃檢接獲航空警察局報稱,疑似有人持油壓 ... 於 news.ebc.net.tw -

#58.網傳錄音檔假訊息竹縣警局偵破共4人移送地檢

新竹縣政府警察局表示,偵破網傳錄音檔假訊息案,將4人移送新竹地檢署偵辦。 ... 衛生單位已針對此案確診者的接觸對象,依據其可感染期、時間和距離等 ... 於 www.nownews.com -

#59.臺北市政府警察局大安分局106 年6 月警察大事記

卷850 元及悠遊卡7 張等贓證物,全案詢. 問後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。 11 日外籍搶奪犯嫌洪. 荒之力,飛毛腿跑. 贏自行車. 北市警安分. 於 www-ws.gov.taipei -

#60.地檢署偵查@ 楊俊鑫律師事務所關心您

(一) 開庭萬不可插話: 講話是一門藝術,插話來說是最要不得的行為,案件在地檢署起訴、不起訴、緩起訴都是檢察官決定的。至於在警察局也是一樣的,雖然警察不是做主的人 ... 於 lawyer88.pixnet.net -

#61.桃機二航廈11日跳電航警逮剪電纜2嫌 - 公視新聞網

... 而桃機公司報案後,航警局追查,逮捕2名嫌犯,是原本負責機場防火、水砲架設的工程人員,目前移送地檢署偵訊,要釐清動機,訊後檢方聲押禁見。 於 news.pts.org.tw -

#62.警察偵查犯罪手冊 - S-link 電子六法全書

﹝1﹞ 警察局受理報案或接獲分局轉報發生之刑案,其係特殊刑案、重大刑案或牽連 ... 四)分駐所或派出所員警偵辦案件之陳報案卷資料,應依本署辦理刑事案件移送檢核表 ... 於 www.6laws.net -

#63.詐騙集團-天秤座法律網

刑事訴訟法第228條第4項特別賦予檢察官特別逮捕權限,在被告自行到警局接受問話或 ... 被告在經警察拘提或逮捕,並移送到地檢署後,檢察官必須在拘捕後24小時內決定 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#64.新北環檢警調共同打擊犯罪研討會侯友宜宣示捍衛新北環安生活圈

新北市政府今(18)日舉辦「新北永續先鋒環檢警調共同打擊犯罪研討會」, ... 研討會,新北市府特別邀請臺灣新北地方檢察署徐錫祥檢察長、法務部調查局 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#65.警察偵查犯罪手冊 - 嘉義市政府警察局

十八、司法警察機關對於其移送案件之被告受羈押者,認為有帶同被告外出繼續追查贓 ... 二)犯罪之時間:時間乃最有力之證據,狡猾的犯罪嫌疑人,常利用時間作為脫罪之 ... 於 www.ccpb.gov.tw -

#66.第五部分「移送作業」

檢肅流氓條例 ... △(B)嫌犯指紋卡,應填送刑事警察局之時間,為移送後:(A)二十四 ... △(C)目前國內對酒醉駕車,以呼氣測試達多少濃度以上,移送地檢署. 於 moex.com.tw -

#67.一起讀判決- 《酒駕,為什麼一定要送地檢署?》... | Facebook

請問,這「24」小時內司法機關(派出所、分局、地檢署),個使用多少時間? 1 yr Report ... 然後我0.39被送回去警察局再送我去偵查隊才送我去地檢署 於 www.facebook.com -

#68.訊息發布 - 基隆市警察局-第二分局

ㄧ、偵查隊偵查佐潘承佑榮獲警察局109年6月「霹靂神探獎」!! 潘員查獲社會矚目案件PMMA毒品案件上游吳嫌等4名藥頭,案經移送地檢署偵辦,地方法院准押3人、收容少年1 ... 於 2nd.klg.gov.tw -

#69.檢警,好大的官威! - 民報

過了一段日子,我接到了彰化地檢署偵字號的刑事傳票,明列我的身分 ... 檢察官對於我的「抗議」,拿著卷宗謂:此因彰化縣警察局北斗分局移送書,將你 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#70.刑案如何提告? 到地檢署開庭要注意什麼? - 台中律師張弘明

刑事案件提告的方式有三種:警局提告、到地檢署按鈴申告、向檢察官遞狀。 ... 司法警察做完初步的調查之後,就會將案件移送至地檢署,接著就等檢察官 ... 於 www.gotolaw.tw -

#71.【全文】警方打人錄音檔曝光天下第一所驚爆刑求 - 鏡週刊

小友指出,台北地檢署17日以逾期為由駁回再議,他追查後才知道,檢方是以不起訴處分書送到派出所的時間當作起算點,並非以他收到的時間起算,因為沒人 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#72.接到警察局通知做警詢筆錄怎麼辦? - 免費法律諮詢

如前所述,去警察局做完筆錄後,再收到地檢署的傳票,那警察通知書和傳票差別哪呢?? ... 警局派出所,通常為距離刑事案件發生時間、地點、關係最為接近之機關,通常 ... 於 www.sinsiang.com.tw -

#73.雲林縣警察局查獲毒品證物送驗領回及繳庫作業規定

一、為健全雲林縣警察局(以下簡稱本局)各外勤單位查獲毒品證物之送驗、領回 ... 及日期時間以示負責。 ... 如毒品案件原已移送地檢署或法院審理者,毒品證物. 於 www.ylhpb.gov.tw -

#74.收到「警局通知書」該怎麼辦,能請假或不去嗎?

如果收到不屬於你的通知書(像是同名同姓或地址寫錯),找錯人的這種烏龍就讓警察自己收,不要傻傻地去了才發現他們要找的根本不是你! 警察通知書的案由. 於 www.thenewslens.com -

#75.收到警察局通知書時應注意的事項

被告在收到警察局的通知書(在臺灣很多警察甚至是直接打電話叫你去,連通知書都不發的)後,到警察局去做的筆錄叫做「警詢筆錄」或「詢問筆錄」。 被告收到地檢署傳票 ... 於 www.legalpro.com.tw -

#76.員警涉公共危險、賭博案,遭移送檢方偵辦並在傍晚召開考紀會

發稿單位:警察局. 發稿時間:109年11月6日18:00. 台南市一名胡姓員警涉及公共危險、賭博案,台南市警麻豆警分局發現案情後,主動向上反應,市警局立刻報請台南地檢署 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#77.被性騷擾怎麼辦? - 衛生福利部

到警察局提告. 2. 直接到地檢署 ... 申訴、訴願及行政訴訟等四階段,且應在一定時間內讓 ... 已移送地檢署,則可去電地檢署訴訟輔導科洽詢。 4. 地檢署和法院是一樣的 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#78.【法律學堂】收到傳票等於上法院?跟你想的不一樣(地檢署與 ...

結果我們一看. 發現是檢察署(地檢署)~. 本篇跟大家說明,檢察署(地檢署)與法院是不一樣的喔! →首先刑事案件才會有√偵查庭. 程序如下:. 1.報案:警察機關或地檢署. 於 chehan0310.pixnet.net -

#79.刑事告訴不一定得經由警局提起

因此,若為欠缺證據的刑事案件,告訴人可透過向警察報案的方式,由警方調查來獲得證據,會較直接向地檢署提出告訴後檢察官再發由警方調查來得節省時間。但如果刑事案件 ... 於 lhcps.tw -

#80.所以這位名嘴被民眾「告發」涉犯妨害公務而接到了警局通知 ...

只要民眾對檢察官以言詞或書狀提起刑事告發,地檢署就必須正式分案處理。但現實生活中,存在太多上面所述的無厘頭告發案件,由於犯罪事實尚不明確,因此地檢署多半先分 ... 於 cofacts.tw -

#81.臺灣彰化地方檢察署檢察官準備程序書狀

10、臺灣彰化地方檢察署109年12月8日相驗屍體證明書(檢察官. 林裕斌製作). 待證事實(被害人死亡原因為扼頸致窒息死亡). 11、彰化縣警察局北斗分局被害人死亡 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#82.警友辦事處表揚芎林所有效處理民眾糾紛案- 員警專區 - 新竹縣 ...

本分局芎林所今(21)日早上獲報處理民眾糾紛案,警員蔡宜軒、謝廷岳趕赴 ... 得宜,迅速控制現場狀況,全案依涉嫌妨害公務等罪嫌移送地檢署偵辦。 於 www.hchpb.gov.tw -

#83.施暴者違反保護令逮捕移送後

提供保護令判決書給警察,以利警察執行保護令或逮捕施暴者,或事後到警局、法院 ... 隨案移送地檢署,情節輕微者立即釋回,移送書送分局後會再函送臺中地方法院檢察署 ... 於 www.tdvservice.com.tw -

#84.司法奇幻旅程 刑事訴訟流程介紹與說明(上)

在一般刑事案件中,無論是向警方報案或直接具狀向地檢署提告,通常第一關會先遇到─「警局通知書」,收到警局通知書上會載明時間、地點及承辦員警的 ... 於 www.lewislawfirm.com.tw -

#85.臺灣臺北地方檢察署- 维基百科,自由的百科全书

臺灣臺北地方檢察署,是中華民國對應於臺灣臺北地方法院設置的檢察機關,一般被簡稱為臺北地檢署、或北檢,與同在大臺北地區的新北地檢署、士林地檢署合稱北三檢。 於 zh.wikipedia.org -

#86.追查桃機大停電罪魁禍首︱航警局釐清疑點逮2嫌 - 蕃新聞

桃園機場第二航廈3/11晚間6點多大停電,航警局3/14日在桃機公司報案後立即展開追查,於4小時內迅速緝獲2名犯嫌,訊後於3/15移送桃園地檢署偵辦。 於 n.yam.com -

#87.台中男子涉持刀殺妻逃逸藏案發地附近工地落網 - 新頭殼Newtalk

台中市警察局第五分局告訴中央社記者,37歲林女與43歲丈夫陳男分居,2人育有4歲大的 ... 警方全案詢問後,將依殺人罪嫌將陳男移送台中地檢署偵辦。 於 newtalk.tw -

#88.地檢署搞烏龍害他被當通緝犯!險被上銬還被拘留警局候訊室怒 ...

住在新北市中和區的徐姓男子因傷害案被判拘役30日,得易科罰金3萬元定讞,但士林地檢署寄發執行傳票時,將徐男地址誤寫為「淡水區」,導致他不僅沒收 ... 於 tw.appledaily.com -

#89.被網友誣指性侵 - 德承法律事務所

從8月10日做完婦幼警察局筆錄、然後地檢署開偵查庭,到10月4日接獲地檢署不起訴 ... 配合婦幼警察及檢察官的辦案進度,將當事人受訴訟纏身的煎熬時間大幅降低至2個月! 於 www.dechenglawfirm.com -

#90.【刑事法】想提告刑事案件,直接找檢察官會更有效率喔

線上免費法律諮詢,點我按讚加入厝邊好律師※ 一般人碰上了刑事法律糾紛時,如果想要處理及因應(也就是想告人),通常會直覺地會想到去警察局(或 ... 於 joelindex0208.pixnet.net -

#91.訴訟教戰守則【刑事篇03】 去警察局做筆錄該注意什麼?

檢警等偵查機關在發現犯罪嫌疑後,就會展開偵查行動。而在偵查行動中,通常一定會做的一件事,就是通知當事人到警察局做筆錄。 於 juergenwhite.tw -

#92.備案是什麼?查無此物 - 法律百科

(見圖1) 一般所說的到警察局「備案」,是指民眾前往警察局就自己所遇到認為涉及 ... 如果欠缺「告訴」這個條件,將會使得地檢署必須做出不起訴處分,或是法院必須做 ... 於 www.legis-pedia.com -

#93.毒品混充乾燥劑空降鑰匙躲查緝狡猾毒販仍落網 - HiNet生活誌

[廣告] 請繼續往下閱讀報新聞/編輯部台中市政府警察局刑事警察大隊偵查第 ... 案,全案訊後依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦並經起訴在案。 於 times.hinet.net -

#94.警局與地檢提告的區別 - 創作大廳

之後警局會作成一份報告移送地檢署,其實你可以想像成那就是一份告訴狀 ... 這時,扣除分案啦,程序上等時間,天知道到警局時過多久了. 於 home.gamer.com.tw -

#95.教育學習補習資源網- 移送地檢署流程的評價費用和推薦

地檢署 檢察官手上案件來源主要為:來自警察局或調查局之移送、告訴人直接至地檢署按鈴申告、檢察官發現有人涉及刑事犯罪時主動分案偵辦等。 2. 證據調查 . 於 edu.mediatagtw.com -

#96.虎豹潭落水案基隆地檢署裁定帶隊老師20萬元交保 - 中央社

新北市政府警察局瑞芳分局今天通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子和負責帶隊同樣也是股東的蘇女前往警局應訊,警方在製作關係人筆錄 ... 於 www.cna.com.tw -

#97.現行犯遭警方逮捕、做完警詢筆錄後,就可以回家了嗎?

因犯罪而被警察以現行犯逮捕的被告,警察會先帶回警局確認人別、製作筆錄 ... 詢筆錄之後,應製作移送書、職務報告書,連同證據,將被告移送至地檢署 ... 於 www.lawyerli.tw -

#98.桃機第二航廈跳電航警逮2人移送桃園地檢署調查 - 芋傳媒

桃園國際機場第二航廈3 月11 日晚間跳電,航空警察局今天表示,已經逮捕破壞電纜而導致停電的2名外包工人並移桃園地檢署偵辦,相關的作案細節及動機仍 ... 於 wp.taronews.tw -

#99.受理或查處各項案件標準作業程序

5.將查獲之人犯及相關卷證移送偵查隊辦理移送地檢署偵辦。 受理報案或110指派. 警局、分局、分駐(派出)所. 執行取締. 承辦員警. 於 www.tyhp.gov.tw