裱框師大的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JohnMuir寫的 我的山間初夏:國家公園之父約翰.繆爾的啟蒙手記(收錄《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫專文長篇導讀) 和unknow的 少年陰陽師(肆拾肆)凝聚之牆都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臉譜 和皇冠所出版 。

國立中央大學 中國文學系 王力堅所指導 莢立剛的 展示一段被忽視的歷史——契丹帝國繪畫藝術研究 (2017),提出裱框師大關鍵因素是什麼,來自於契丹帝國、還原史實、繪畫藝術、漢化性、民族性。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 潘美芝的 日治時期及戰後初期嘉義文人詞作析論 (2016),提出因為有 臺灣詞、小題吟會、題襟亭填詞會、琳瑯山閣、詩詞合鈔、臺灣詞社的重點而找出了 裱框師大的解答。

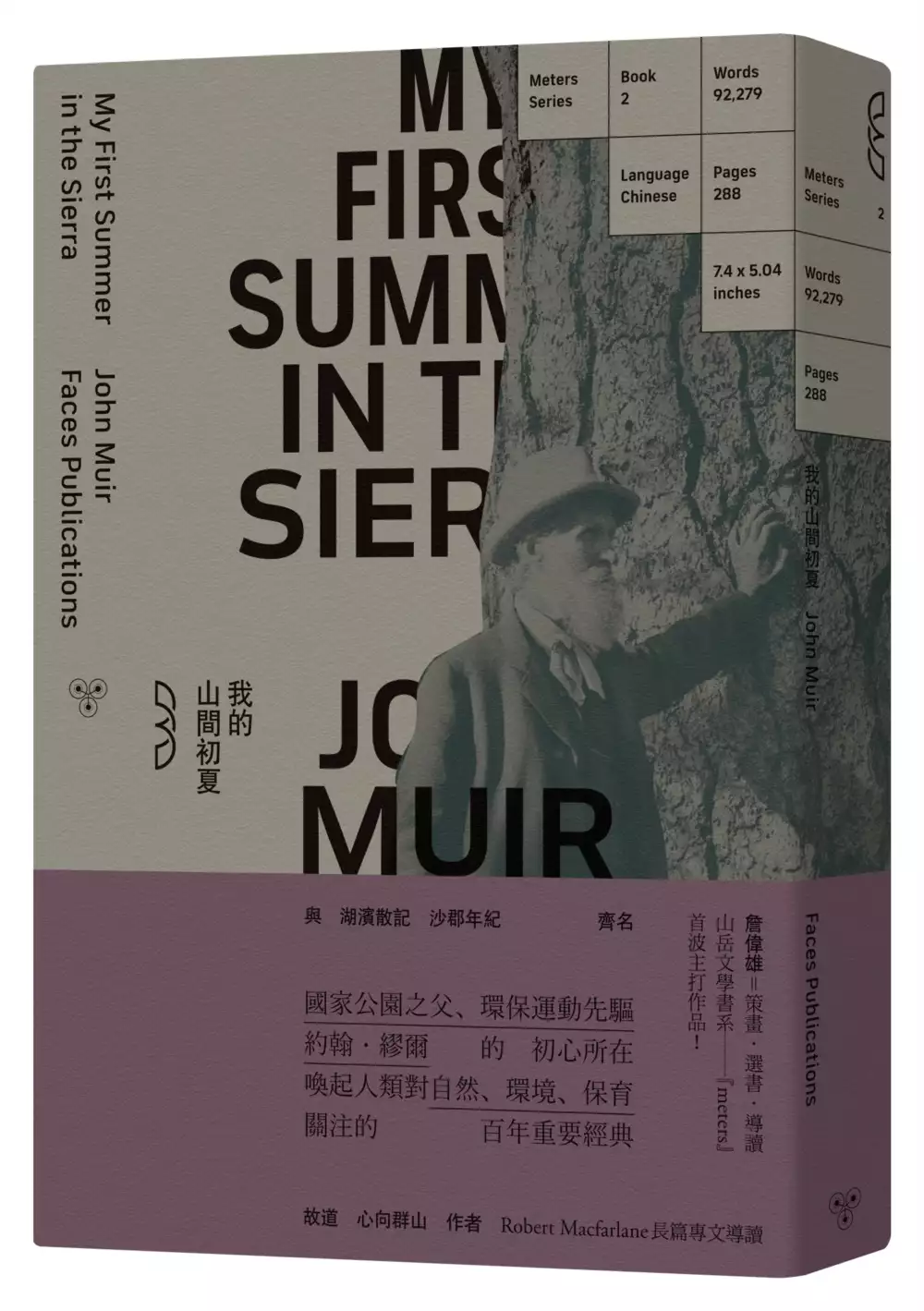

我的山間初夏:國家公園之父約翰.繆爾的啟蒙手記(收錄《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫專文長篇導讀)

為了解決裱框師大 的問題,作者JohnMuir 這樣論述:

|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版2020年全新山岳文學書系meters 首波作品| ——《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane)長篇專文導讀—— 「我慶幸自己不夠偉大,繁忙的世間並不會想念我。」 與《湖濱散記》、《沙郡年紀》齊名 國家公園之父、環保運動先驅約翰.繆爾的初心所在 喚起世界對自然、環境保育關注的百年重要經典 約翰.繆爾,美國當代最重要的一位自然哲學家與文學家,同時也是發明家、生物學家、地質學家、探險家,從十九世紀末即開始推展近代環境、自然保育運動,他的日記、文章與演說,在國際間掀起環境保育意識,進而催生多座國家公園及自然保護

區,被譽為「國家公園之父」和「現代環保運動之父」。而他一生共發表三百多篇文章及出版十多本重要著作,記述他的自然哲學與環保理念,在自然文學上的創新與建樹,與愛默生、梭羅等人齊名,深刻影響了後世。 而謬爾對於自然保育意識的萌芽,就要從本書記錄下的這個夏天談起。 1869年,繆爾受邀跟隨著牧羊人與羊群於內華達山區巡遊,度過一整個夏天。在那裡,他進行著對植物、動物、岩石的研究,同時深受山林美景與生態感動,期間撰述多篇散文隨筆,深刻直接地記錄下於山間的所見所聞,及其內心受到的啟發。 「我初次看見內華達高山,第一眼俯看優勝美地、傾聽優勝美地溪的死亡之歌,以及目睹這條溪飛越龐大的絕壁,每一項都足以成為

一生中最珍貴的財富。這是最值得紀念的一日,甚至可以因此狂喜而死。」 「在山間氣息中沉睡就像死亡,醒來時人生又煥然一新!寧靜的破曉時分是黃色與紫色,隨後金色太陽光芒湧現,為萬物染上光芒。」 「這裡沒有痛苦,沒有沉悶空虛的時間,沒有對於過去的恐懼,也沒有對於未來的驚慌。群山得神的庇佑,充滿神之美,沒有空間留給微不足道的個人希望或經歷。飲用如香檳的水是純粹之喜,呼吸充滿生命力的空氣也是;四肢的動作都是享受,全身在接觸到美的時候也能感受得到,就像對於營火或陽光的感受不光是靠著眼睛,還能透過皮膚接收輻射熱,產生無以名狀的強烈喜悅。身體似乎變得和諧單純,和晶體一樣完整。」 「在巍峨山脈的書頁中,會讀

到熱與冷、平靜與風暴、狂暴的火山與磨蝕大地的冰川等千萬種風情。於是我們見識到,大自然的毀滅其實是在創造,於不同的美之間轉換。」 這個夏天的經歷對他產生決定性的影響,使他貢獻一生於自然保育,促成美國政府頒布森林保育政策,更使美國成立全世界第一座國家公園「優勝美地國家公園」。本書中,他直率誠實地記下這段日子在山間的所見所聞,以及大自然帶給他的感悟、讚嘆與洞見,在他優美的筆調如實記述之下,大自然不加矯飾的美躍然紙上,即使著作完成至今已逾百年,我們仍然能跟著文章回到那片尚未受到人為開發的山林之中,以澄淨的心靈之眼,體會自然的純粹之美及其無可取代的價值。 【各界讚譽】 王迦嵐 健行筆記總監 李偉文

作家、環保志工 阿泰與呆呆 【TaiTai LIVE WILD】 徐銘謙 台灣千里步道協會副執行長 張惠菁 作家 詹宏志 作家、PCHome網路家庭董事長 劉克襄 作家、自然生態觀察者 ──推薦 山林開放的時代,渴望環境倫理的經典!這本書讓你眼睛不只看著山頂,跟隨繆爾行過夏日山間的腳步,丈量你的心靈與大自然的距離遠近。如果能真正接受冰、雪、雨、雲、河川、地震的隨遇安住,也就能理解,人的需求無非就是一個硬麵包而已。繆爾不只書寫山岳,還是促成國家公園保育的行動者,他啟發後人:自然的大美不是一棵樹或一座山,而是息息相關的生態系構成的多樣與整體,而個人對於保護這種大美具有無可推卸的責任。 ——徐銘

謙,台灣千里步道協會副執行長 繆爾的散文出奇地親密。他的著作有日月星辰的照亮,山區充滿礦物質的冷冽空氣,以及針葉林的樹脂味也躍然紙上。沒有其他自然作家像繆爾這樣,對於大自然時時感到驚奇,也沒有人像繆爾,急於將那份驚奇傳達出來。繆爾經歷的是「無窮無盡的美麗風暴」,而讀者就和他一起經歷這風暴中。 ——羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane),《故道》、《心向群山》作者 啟發了現代環保主義的關鍵人物,他對自然的熱情和發自內心的熱愛令人印象深刻。所幸,繆爾的散文能喚起那些美好回憶,荒野再次在其中綻放。 ——《衛報》(Guardian) 繆爾是一位地質學家、探險家、哲學家、藝術家、作

家和編輯,對於他的每一項崇高事業,他都以投注以深刻的洞察力和盡職盡責的精神,這使他成為了大師。 ——《紐約時報》(New York Times) 繆爾著作中的豐饒,比我所知的其他荒野作家更深扎於這片土地之中。 ——《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 一位偉大的山之人……約翰·繆爾仍然是美國文化生活中如高塔般的存在,也被國際公認為是現代保育的奠基人之一。 ——馬克·科克(Mark Cocker),作家 隨著越來越多的人發現我們對世界做了什麼而感到震驚時,繆爾的崇敬和奉獻精神將迫切重要,可能將使我們的懊悔轉變成為未來而戰的動力。 ——愛德華·霍格蘭(Edward Hoagl

and),美國自然、旅行作家 ──詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版山岳文學書系 meters 現代人,也是登山的人;或者說——終究會去登山的人。 現代文明創造了城市,但也發掘了一條條的山徑,遠離城市而去。 現代人孤獨而行,直上雲際,在那孤高的山巔,他得以俯仰今昔,穿透人生迷惘。漫長的山徑,創造身體與心靈的無盡對話;危險的海拔,試探著攀行者的身手與決斷;所有的冒險,顛顛簸簸,讓天地與個人成為完滿、整全、雄渾的一體。 「要追逐天使,還是逃離惡魔?登山去吧!」山岳是最立體與抒情的自然,人們置身其中,遠離塵囂,模鑄自我,山上的遭遇一次次更新人生的視野,城市得以收斂爆發之氣,生活則有創造

之心。十九世紀以來,現代人因登山而能敬天愛人,因登山而有博雅情懷,因登山而對未知永恆好奇。 離開地面,是永恆的現代性,理當有文學來捕捉人類心靈最躍動的一面。 山岳文學的旨趣,可概分為由淺到深的三層:最基本,對歷程作一完整的報告與紀錄;進一步,能對登山者的內在動機與情感,給予有特色的描繪;最好的境界,則是能在山岳的壯美中沈澱思緒,指出那些深刻影響我們的事事物物——地理、歷史、星辰、神話與冰、雪、風、雲⋯⋯。 登山文學帶給讀者的最大滿足,是智識、感官與精神的,興奮著去知道與明白事物,渴望企及那極限與極限後的未知世界。 這個書系陸續出版的書,每一本,都期望能帶你離開地面! ▍詹偉雄──策畫

.選書.導讀 台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業者,參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦,著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。退休後領略山岳與荒野之美,生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」,目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。

展示一段被忽視的歷史——契丹帝國繪畫藝術研究

為了解決裱框師大 的問題,作者莢立剛 這樣論述:

摘要 本文在研究態度上,跳脫出傳統美術史研究潜在立足的「中華中心主義」立場,將以「中華中心主義」爲指導的美術史知識「懸置」起來不用。換一種更爲客觀,更爲現代的眼光和態度,重新研究一段被現今主流學界和教育界所忽視、虛化、歪曲的契丹帝國歷史和契丹繪畫藝術。 繪畫藝術,無論其處於何種歷史時空下,貫穿其産生、發展、嬗變之整個過程的,是社會現實和社會意識形態的影響。具體言之,繪畫藝術從畫面表像層面(繪畫技法層面和視覺效果層面),到作品內涵層面(主題立意層面和藝術精神層面),都或直接或間接的,受到來自民族性格、生存環境、生活方式、政治氣候、文化語境、文明類型等因素的深刻影響。 因此研究

特定歷史時空下的繪畫藝術,首當其衝要做的,是盡可能客觀而全貌的還原那段歷史時空本身。就本次研究而言,首先是要客觀而全貌的還原契丹民族和契丹帝國那段被現今中國學界和教育界基於主觀考量而有意忽視的歷史。 契丹是建政早於宋一百多年的龐大帝國,它與興起於黃河流域的,吞噬了多個割據政權而將中原漢地統一,代表或象徵著當時歷史上「中華」的宋,二者在澶淵之盟後,維繫了長達一百多年的和平友好、互利共贏的國際關係。 然而就 「契丹與宋之辯」 這一議題,中國學界和教育界因爲特殊的政治考量和「中華中心主義」觀念的作祟,普遍採取的態度和觀點,是儘量不去觸及契丹享國三百餘年(西元907年建政,西元1134年遷

都虎思翰耳朵,西元1218年爲蒙古所滅)的國家本質,將契丹帝國虛化、弱化爲「邊疆少數民族政權」,將契丹帝國與宋之間,複雜而平等的國際關係,矮化爲少數民族政權與中央王朝之間的民族矛盾與民族融合。這類態度和觀點,是不切合史實的。 這樣的態度和觀點,無助於研究契丹帝國的真實歷史,更無法以持此態度和觀點的學者的研究成果,作爲契丹繪畫藝術研究的嚮導和依據。因此,在研究過程中,「跳脫」的眼光和「走出藩籬」的學術態度顯得格外重要。 被歷史淹沒的,亦或者說是被學界、教育界悉心掩蓋、虛化的契丹帝國歷史,其國家性質、政治制度、社會生活、文化演變、國際關係等問題,遠比教材所講授的,民衆所瞭解的,要複雜、

多重、豐富的多。 契丹帝國,因其在建國之初,就與代表或象徵著歷史上「中華」的中原王朝有著極爲複雜且密切的關聯,因而在其文明屬性和文化類型上,呈現出雙重性——彰顯契丹本體性質的「民族性」和體現出其與「中華」之複雜密切關聯的「漢化性」。 這種文明屬性和文化類型上的雙重性,影響深遠,契丹帝國的國家性質和政治制度,以及歷代統治階層的執政方針和文化政策,無不受到這種雙重性的直接左右,而契丹帝國的繪畫藝術,更是因這種雙重性的影響,而呈現出本文以大量篇幅展開論述的雙重特性與多重面貌。 以耶律倍爲代表的親近漢族文化的契丹貴族文人,創作出承襲唐繪畫脉絡的畫作,雖然這些畫作已無傳世真迹,但根據古

籍記載,可得知:這些畫作從繪畫技法、形式語言到思想內涵、藝術精神,各個層面無不呈現出一派「中華正統」的漢化性面貌。契丹繪畫的漢化性,還體現在以宣化下八裏墓室壁畫爲代表的,一系列契丹墓室壁畫中。這些壁畫廣泛分布於河北、內蒙古、遼寧等地的契丹墓室,其漢化性,體現在對唐繪畫技法的承繼與發展,還體現在對中原漢族生產生活方式的描繪與敘事。 契丹慶東陵的大型壁畫〈四季山水圖〉與屏風畫〈丹楓呦鹿圖〉、〈秋林群鹿圖〉、小幅絹本畫〈射騎圖〉,是契丹民族本土化繪畫作品的傑出代表,這幾件畫作,在達到古代東北亞的寫實繪畫藝術巔峰水準的同時,在題材選擇、審美取向、畫面構成、藝術精神等多重角度,彰顯出契丹帝國繪畫藝術

的民族性特質,幷由此體現出契丹帝國的生存環境、民族特性、生活方式等諸多社會現實。 雖然同屬於寫實的範疇,契丹帝國繪畫還是在諸多層面,與宋的繪畫有著本質的,抑或說根本性的區別。需要本文予以一一分析和闡述。

少年陰陽師(肆拾肆)凝聚之牆

為了解決裱框師大 的問題,作者unknow 這樣論述:

為了再一次見到妳的笑容, 即使必須違抗命運,甚至犧牲生命, 我也在所不惜! 看昌浩在播磨修行的成果,如何大顯神威! 晴明終於醒了,十二神將們也總算能夠鬆一口氣。但喜悅並沒有持續太久,受到陰氣的影響,京城的樹木持續枯萎,眼看就要蔓延全國。 另一方面,「眾榊」最後的後裔柊子,原本已應驗預言病死,結束所背負的使命,沒想到她的丈夫文重不願心愛的妻子死去,竟找上智鋪眾,用自己的魂虫換回了柊子的生命。 但硬是扭曲哲理,從黃泉拉回生命,需要付出極大的代價,無計可施的文重只好拜託昌浩救救她。原本不想和這件事扯上關係的昌浩,面對文重的苦苦哀求,又該如何是好?…

…

日治時期及戰後初期嘉義文人詞作析論

為了解決裱框師大 的問題,作者潘美芝 這樣論述:

臺灣古典文學中,填詞一道之式微已久,但在日治時期為維繫漢學而詩社林立的風潮中,臺北和嘉義兩地區皆曾出現詞社,其中,嘉義地區於日治末期設立的詞社「小題吟會」直至戰後轉型為「題襟亭填詞會」仍有持續填詞,活動力綿延,前後參與填詞的嘉義文人逾二十人,累積詞作達五百多闋,能見日治末期以至戰後,嘉義地區有一批文人銳意於填詞一道。傳統文人得以創作詞類的因由,除了民間書房教育的漢學奠基、科舉廢除後文人心力投注於純文學的探索、大量詩作創發積習下對律制漸趨嫻熟之外,嘉義文人更因為詞社成員賴柏舟索得〔清〕賴以邠《填詞圖譜》一部,而能突破詞類必須按譜填詞之困境,持續創作詞類。本論文將嘉義文人詞作內容分為八大類敘述,

分別是:寫景紀勝詞、詠史懷古詞、戰爭災異詞、感興抒懷詞、題贈聯誼詞、閨怨詞、詠物詞、其他主題詞,創作者如賴惠川、林緝熙、張李德和、賴柏舟、譚瑞貞、林玉書等人參與甚多。從詞作內容的整理分析中,並統整出嘉義文人創發詞作時有「詩詞共作」、「一詞多作」的情況,在詞牌運用上則顯見「緣調名以賦情」、「同調異名」、「避俗趨新」等現象,各類主題詞作中皆能見得聯吟組詞,可觀諸其時詩社組織間盛行的聯吟風氣亦為詞社所接收,種種皆反應出詞社組織對文人創作的影響。具體的填詞成果,展現在《羅山題襟亭詞集》、《琳瑯山閣唱和集》、《鷗社藝苑》、《詩詞合鈔》等錄有詞作的合輯中。透過文本的析論,能照顯出日治時期嘉義文人延續詞道之

用心,而嘉義文人有意識於存錄詞作之作為,亦確實為臺灣古典文學保留下多元的觀史角度。