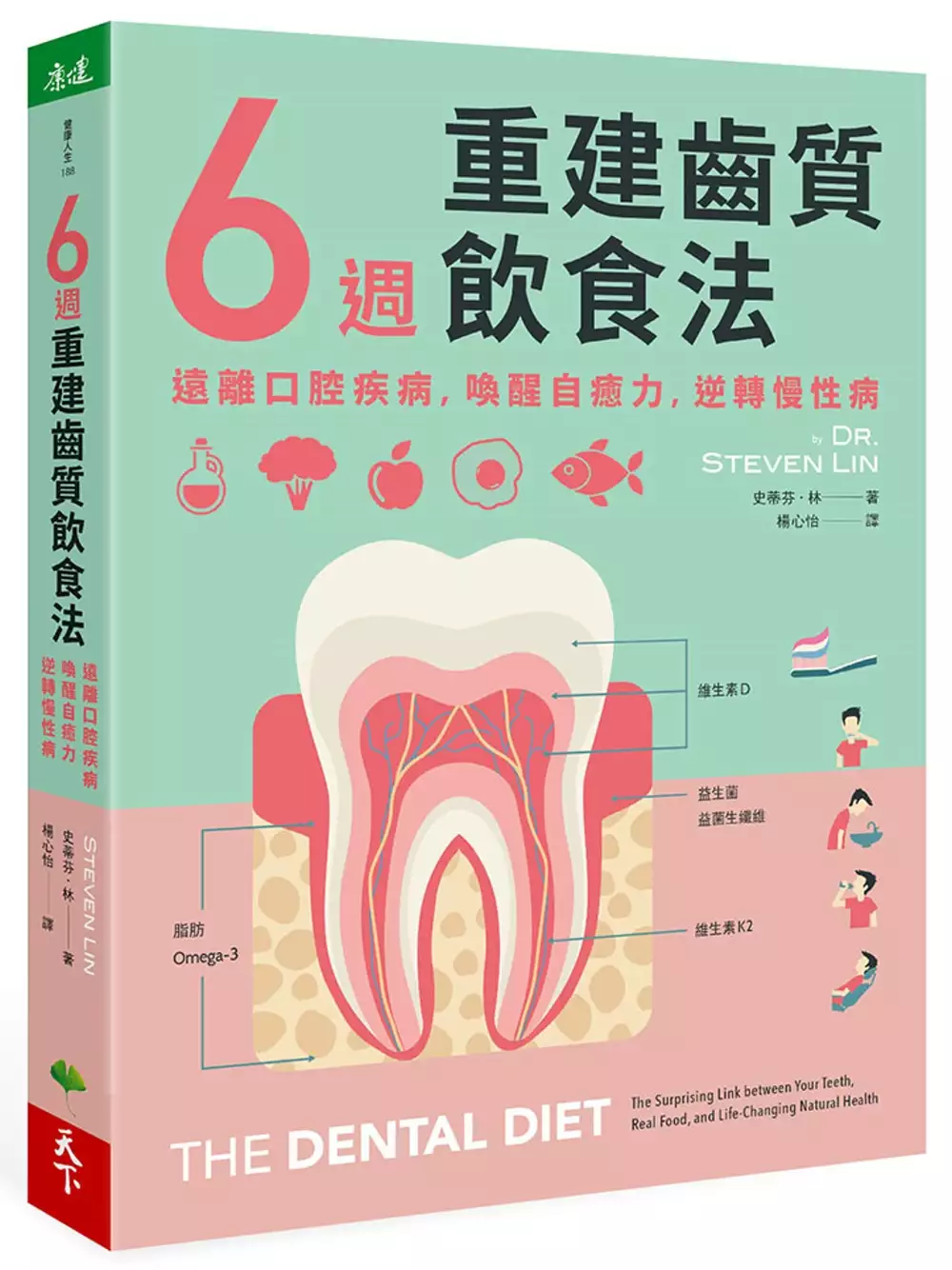

衛生福利部統計處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宅媽花花(黃瑜萍)寫的 為了生存,我需要躁鬱症:宅媽花花的阿德勒個體心理學,重要的不是你擁有什麼,而是你如何運用它 和StevenLin的 6週重建齒質飲食法:遠離口腔疾病,喚醒自癒力,逆轉慢性病都 可以從中找到所需的評價。

另外網站110年6月各機關辦理統計調查一覽表也說明:內政部統計處110年6-9月. 02-23565357 ... 衛生福利部資. 訊處. 110年2-6月. 02-85906335. 全國研發狀況調查[指定. 統計調查49]. 郵寄為主;電訪、. 面訪為輔。

這兩本書分別來自布克文化 和天下生活所出版 。

國立屏東大學 特殊教育學系碩士班 林官蓓所指導 藍雅潔的 一位視障音樂教育者之生命故事 (2021),提出衛生福利部統計處關鍵因素是什麼,來自於視覺障礙、音樂教育者、生命故事、敘事研究。

而第二篇論文輔英科技大學 護理系碩士班 陳淑銘、張曉雲所指導 毛佩玲的 運用醫病共享決策於血糖控制不佳之 第二型糖尿病人的成效探討 (2021),提出因為有 醫病共享決策、血糖控制不佳、第二型糖尿病的重點而找出了 衛生福利部統計處的解答。

最後網站逾4成女性愛滋感染者不敢生則補充:衛生福利部 桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師表示,隨... ... 依衛生福利部疾病管制署近五年統計顯示,台灣女性愛滋感染者每年仍以近百分之三比例增加。

為了生存,我需要躁鬱症:宅媽花花的阿德勒個體心理學,重要的不是你擁有什麼,而是你如何運用它

為了解決衛生福利部統計處 的問題,作者宅媽花花(黃瑜萍) 這樣論述:

從研究個體心理學後,我就找到了讓自己好好活著的理由 ────為了不再有下一個我。 本書教你如何與自己的疾病以及情緒和平共處, 如何透過個體心理學看待人生的每一道難題, 自己又能夠如何去面對這些只有自己才能解決的問題。 真心推薦: 諮商心理師/王雅涵 作家/沒力史翠普 被民法耽誤的插畫家/林政豪律師 臨床心理師/洪仲清 東方心理學創辦人/游祥禾 諮商心理師、暢銷作家/黃之盈 運動物理治療師/蔡維鴻 臨床心理師/蘇益賢 我的躁鬱症在2017年達到巔峰, 那一年的時間我幾乎什麼事情都沒辦法做, 教課的工作經常感覺力不從心, 粉絲專頁更是直接放棄經營。 一直到我開始學習個體心理

學之後, 才讓自己慢慢嘗試走出來, 並於2018年6月時, 重新開始在粉絲專頁上寫文章。 復出後的我, 撰寫的主題從健身變成了個體心理學, 主要分享我抗鬱的心路歷程, 以及研究個體心理學的一些心得整理。 當時我有跟讀者們分享過, 個體心理學讓我明白, 因為我認為躁鬱症對我是好的, 因此才會讓自己得了躁鬱症, 而且怎麼醫都醫不好。 當你下定決心改變自己的那個當下, 你就已經改變了。 透過個體心理學看待每一道難題 在著手撰寫本書之前,其實我早已完成了另一本自傳形式的著作,與出版社總編輯以及其他前輩討論後,認為比起用自傳形式讓大家認識個體心理學,用經驗分享的方式呈現,或許更能夠引起讀者們的共

鳴。 精神疾病在現今社會算是相當常見的,先不提需要醫療強制介入的重症病患,現代人幾乎每個人多多少少都有憂鬱或者焦慮的困擾。雖然不至於嚴重到影響日常生活,但經常性的情緒低落、沒來由的恐慌緊張,總會讓人不免去想:我是不是有憂鬱症? 這兩年來,嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)在全世界造成了大流行,許多國家為了控制疫情,下令封城、鎖國及自主居家隔離等防疫政策。而這樣限制了個體的行動自由,以及被迫長時間與家人、伴侶相處的情況下,離婚、家暴與罹患憂鬱症的人數也節節上升。 憂鬱症已經是不容忽視的疾病,聯合國世界衛生組織(WHO)也指出,憂鬱症、愛滋病與心血管疾病,將會是2020年最需要重視的三大疾病。

(來源:張家銘醫師,林口長庚醫院精神科,社團法人臺灣憂鬱症防治協會) 即便我們不討論COVID-19所造成的影響,在疫情尚未爆發之前,憂鬱症早已經不是罕見疾病,光是在臺灣就有約兩百萬人口有憂鬱的症狀。而憂鬱症帶來的危害,遠大過多數人的認知,我們以為憂鬱症(或類憂鬱症)只是會比較情緒化,實際上,憂鬱症同時也會影響到人口與經濟的成長。 從2008年至2019年,因自殺而死亡的人口從4,128人減少到3,864人,但有接獲通報自殺(包含自殺未遂)的人口,卻從23,031人增加到35,324人。 統計上顯示,人際關係的問題(包含感情)為國人自殺(包含自殺未遂)的主要原因,第二則是精神疾病與藥物濫用。(

來源:衛生福利部統計處) 人際關係與精神疾病造成的自殺(未遂)人口比例,遠高過其他原因。沒有經歷過重度憂鬱的人可能會以為,只有罹患不治之症或是遇到負債破產這樣的人生難題才會去自殺,聽過嘗試自殺的人說出的原因後,甚至會讓人難以置信,認為這只是一件小事,有必要到自殺這麼壯烈的舉動嗎? 2018年8月,一名二十歲的役男在收假前與朋友飲酒,酒後向朋友吐露自己不想回營區,不久後就在住處八樓跳樓身亡。新聞斗大的標題盡是強調死者「當兵四個月而已」、「再一個月就退伍」、「不想當兵」等字眼,意圖使觀眾下意識認為死者的抗壓性很差。 而新聞底下的留言更是清楚呈現,整個社會對於有情緒障礙的人是多麼的不友善。大多數的鍵

盤評論家只會檢討結果,對於造成的原因為何並不關心,大多數的人只會說:「連死都不怕了還怕當兵?」但是他們不會理解,對於某些情緒障礙的人來說,死亡其實是最輕鬆的一項選擇。 我也是罹患躁鬱症與思覺失調症的病友,憂鬱傾向大概在小學之前就已經出現,而我一直到十八、十九歲時才被確診。如今我已經三十一歲,大約有整整十年的時間,我都深受精神疾病的折磨;或者說,當我被醫師確診罹患精神疾病後,我的病情反而一發不可收拾的惡化。 患病期間,我曾經多次自殺未遂,而就醫治療也一直都是斷斷續續的進行著。我認為自己很努力想去治好這個疾病,我相信只要我的病好了,我的人生就會跟著變好。 我總是帶給他人不舒服的感受,因此無法順利結

交到好朋友;我總是感覺力不從心,因此我的工作沒有一項能夠達到主管的要求;我總是那麼的情緒化,因此我的每一任伴侶最終都離我而去。 因為我是那麼的差勁,所以每一個我曾經重視過的朋友和戀人,最後都會背叛我,而這一切,都是憂鬱症造成的。我的人生會如此不順利,是因為我有憂鬱症。 一直到接觸「個體心理學」之後,我才有了全新的想法。而同時我也透過實踐個體心理學,讓自己不再被疾病所控制。我不能說自己已經康復,我也不認為精神疾病會真的康復,在成長的過程中已經受到損傷的大腦,不會因為一句「我已經走出來了」,就換回一顆健康的大腦。 本書不會教你如何治癒精神疾病,而是教你如何與自己的疾病以及情緒和平共處;如何透過個體

心理學去看待人生的每一道難題,而自己又能夠如何去面對這些,只有自己才能解決的問題。 在接下來的章節當中,我將會快速讓大家先對個體心理學有初步的認識,接著會透過我自身的經歷,以及這些年來讀者們和我分享的人生難題,讓大家了解,如何實際將個體心理學應用在自己的人生中。

一位視障音樂教育者之生命故事

為了解決衛生福利部統計處 的問題,作者藍雅潔 這樣論述:

本研究以一位視覺障礙音樂教育者進行深度訪談,針對視覺障礙音樂教育者小鶯的生命歷程、求學與成年工作階段所面臨困境、解決策略及成功因素進行探討,並運用敘事研究方法進行資料分析,其研究結果摘要如下:1. 小鶯的生命歷程是屬於一個動態、不斷前進的過程,可分成三個階段:(1)童年時期原生家庭與童年經驗,是影響從事音樂教學的契機;(2)求學過程學琴開始就立定志向,善用資源使目標更有方向;(3)成年工作階段歷經教學工作、大學求學及中年人生,在音樂教學上不僅把職業轉化成終生的志業,成為影響他人的音樂老師,而個人開始跨越不同教育體制階段到大學讀書,重新詮釋障礙定義突破學習上的限制,邁向中年人生時有宗教與音

樂的支持,讓小鶯的心靈是富足且不寂寞人生。2. 求學過程遇到困境包括有「排斥學習點字」、「視譜能力受限」及「不懂外語歌詞」等,皆因障礙所導致學習的問題,其克服求學困境的解決策略方式,多以自身努力與堅持完成各種挑戰與任務。3. 成年工作階段包含有教學工作及大學求學部分,因此所遇到困境包括有「家長及學生不信任」、「行動能力限制」、「社會歧視與收入限制」、「不知讀書技巧與重點」及「摸讀點字慢」等六項,在克服困境解決策略上,小鶯採取從不同工作問題中奮起,找到解決與自處之道,證明自我在教學上的定位,其在課業部分以主動積極模式從錯誤中改善,促使學業成績逐漸好轉。4. 了解視覺障礙者小鶯成為一位音樂教育者之

成功因素,包括有(1)深受父母教育影響,不因障礙而感受到與他人不同或自卑;(2)老師善用小鶯優勢與能力,是促使成為音樂教育者的關鍵;(3)自我成就歸功於上帝,宗教信仰是支持的力量;(4)個人所具備的特質,是邁向成功的先決條件。 最後期望藉由本研究結果與結論,可供實務教育工作者、視覺障礙者家長及未來研究提出相關建議。

6週重建齒質飲食法:遠離口腔疾病,喚醒自癒力,逆轉慢性病

為了解決衛生福利部統計處 的問題,作者StevenLin 這樣論述:

你容易蛀牙,時常牙齦出血又口臭? 換遍牙膏也無法紓緩牙齒敏感問題? 小心!這是身體在向你求救! ✲牽一髮動全身的「牙結石」 ──鈣化的牙菌斑,反映出人體無法將礦物質運送到該去的器官與組織上,於是才會堆積在牙齒上形成小石塊;而當體內的鈣質無法被有效利用,則會影響到人 體細胞生長以及對抗癌症與慢性病的能力。 ✲長期煎熬的「牙齦出血」 ──牙齦出血則是代表著口腔正處於慢性發炎中。當嘴巴與腸胃道的微生物群失衡,人體中的免疫系統就會反應過度。如果長期忽視的話,恐會促發心血管疾病、糖尿病、肥胖。 ✲讓腦部缺氧的「磨牙」

──發育不全的下顎骨,容易使呼吸道塌陷,刺激交感神經系統,即使在睡眠狀況下,身體仍處在壓力狀態裡。因此而導致的長期缺氧,容易提高失智風險;而磨牙患者也多半有著消化方面的困擾。 ✲與長智慧無關的「智齒」 ──加工食品的過度發展、現代飲食中從缺的營養素等,再再導致顱顎發育不全、限縮口腔與上下顎骨的空間,讓該長出來的智齒被埋在牙齦裡。當拔除時一不小心,則會導致嘴唇、舌頭永久性麻痺。 牙齒是健康的守門員,它的健康比你想像的更重要 我們多少知道如何照顧與保養心臟、血糖、頭髮。可是面對每天用來吃飯、說話,並位於臉部正中央的「牙齒」,你我關心的,也只有齒

列矯正、牙齒美白等美觀上的需求。 盤整人體的全數器官中,沒有任何一處像「牙齒」般,如此頻繁地被修整、拔除、甚至是重建。根據2017年衛生福利部統計處的統計顯示,牙科已擠下洗腎科,成為門診醫療費的第二名。 事實上,人類的顎骨是個柔軟的結構,會根據你的飲食狀態而有所變化。它不僅是牙齒生長的根基,影響層面也包含其他身體結構,例如呼吸道、消化道、心血管、骨骼結構及保護大腦的顱骨。 現今所吃的食物,約有72%跟過去大不相同,這帶給我們智齒阻生、咬合不正、牙弓歪斜,甚至改變人體骨骼姿勢、鼻咽呼吸道、代謝氧氣的能力,甚或是臉型等諸多現代疾病。 6

週重建齒質飲食法將告訴你: *訓練上下顎、臉部與呼吸道的強健 *攝取具有健康表觀遺傳訊號的食物 *慎選及過濾口腔所需的營養素 *維持口腔菌叢的平衡及多樣性 本書不會指明每種食物實際該吃多少分量,也不會要你剔除日常飲食中的某些食物。而是要你從根本改變舊有的飲食觀念,並從功能營養學的角度重新看待食物。 唯有重整飲食觀念、改變攝取食物的方式,我們才能讓牙本質、牙髓、骨骼不斷修建、再生、養護。也才能從現代飲食中掌控口腔健康、恢復整體健康狀態。 其實天生沒有蛀牙、毋需拔智齒或齒顎矯正的人,往往只是一時好運。我們的牙齒內部

是生機盎然的:礦物質、維生素、蛋白質,與口腔菌叢需維持特定平衡狀態,整顆牙齒才會健壯。別等到問題浮現再來修補!現在就開始重拾真食物,「吃」出強健的牙齒,以及解救你的腸道與慢性病。 海內外醫師強力推薦 劉博仁/科博特功能醫學診所院長、台灣基因營養功能醫學會理事長 徐振祥/晨光牙醫診所院長、國內人工植牙和牙周病重建大師 呂美寶/功能醫學暨營養學營養師、食物的力量粉絲團 ——真誠推薦 名人推薦 「這本書絕對是您保健牙齒、照顧全身,以及達到全身抗發炎很重要的一本平安書,我極力推薦。」——劉博仁/科博特功能醫學診所院長、台灣基

因營養功能醫學會理事長 「這是針對打造全人健康所提出的絕佳飲食指引,本書清楚闡述口腔疾病,如蛀牙、牙周病與牙齒歪斜的致病機轉,以及上述機轉是如何影響我們全身的健康。」——馬克•海曼(Mark Hyman, M.D.)醫師,自然醫學領袖 「當我們提到整體的健康時,牙齒健康通常都會被我們忽略掉。但如果你知道糖尿病、阿茲海默症等疾病都和牙齒、牙齦息息相關,你還會忽視口腔的健康嗎?林醫師的《6週重建齒質飲食法》著作,不僅提出了強而有力的護齒觀點,也說明口腔健康對我們整體健康的影響。」——羅伯•沃伏(Robb Wolf,《紐約時報》、《華爾街日報》暢銷作家,著有《舊時器時

代飲食法(The Paleo Solution)》、《天生吃貨(Wired to Eat)》) 「未來的醫學將是全方位的連結,而口腔系統與整體健康的連結,就是這個新趨勢的最佳例證。我很興奮地看到史蒂芬.林醫師在這方面的研究,告訴我們為什麼要重視牙齒健康,以及牙齒健康如何改變全世界的健康保健的方向。」——詹姆士•馬斯凱爾(James Maskell,「醫療進化(Evolution of Medicine)」創辦人、《醫療進化(The Evolution of Medicine)》) 「《6週重建齒質飲食法》像是一個挖掘不完的寶藏。林醫師以接地氣的方式說明口腔微生物

對整體健康的影響,任何想提升整體健康的人,絕對不能錯過書裡關於飲食的行動指南。」——馬克•伯翰(Mark Burhenne,《8小時睡眠的悖論(The 8-Hour Sleep Paradox)》作者) 「林醫師是生活型態醫療社群裡的一股清流。我個人從他的研究學習到很多,很開心看到他寫了這本書和更多人分享。從《6週重建齒質飲食法》裡,你可以深入了解如何促進整體健康,是每一個患者以及醫療執業者必讀的一本書。」——盧彼•歐吉拉醫師(Rupy Aujla, M.D.,《醫生的廚房(The Doctor’s Kitchen)》作者) 「身為一名試圖幫助兒童擁有整齊的牙齒

、且健康長大的齒顎矯正醫師,我了解我們必須回到根源:呼吸、姿勢、睡眠、以及營養。從嬰兒吸取第一口母乳開始,我們的飲食內容與吃的方法,都會影響我們的臉型、呼吸的通道、顎骨、以及牙齒。林醫師開立的處方正是所有醫師都需要的處方箋。」——貝瑞•拉菲爾(Barry Raphael,拉菲爾綜合齒顎矯正中心創辦人) 「牙齒歪斜是潛在的健康問題的一個徵兆。林醫師這本書提供我們豐富的資訊,說明飲食對牙齒健康的影響性。此外,也提供給父母關鍵的策略,可以確保他們的孩子的飲食內容,足以維護牙齒的最佳健康狀況、以及促進整體的健康。」——麥可.盧西歐醫師(Michael Ruscio,「盧西歐醫師電台」主

持人) 「林醫師在我們的訪談中分享了許多關於營養與牙齒的革命性研究發現,我們很興奮地看到,這些有益有利的豐富資訊透過這本書可以傳遞給更多人知道。」——艾希理•科夫、羅蘋•歐布萊恩(Ashley Koff、Robyn O’Brien,《與艾希理和羅蘋有約》節目主持人) 「林醫師的這本著作是目前為止最具突破性的研究發現。營養表觀遺傳學通常會以諺語『人如其食(you are what you eat)』來說明,而他用科學性的研究證據支持『人如其食』的概念。我極力推薦這本書給學生、醫生、牙醫,還有研究營養、飲食、肥胖症、以及所有健康照護相關領域的專家。」——戴維•辛教授

(Dave Singh,Vivos維沃斯生物科技公司董事長) 「我是一名齒顎矯正醫師,很久以前就發現只靠矯正,對病人臉型改善的效果有限。多年來牙醫界的專業醫師們,經過國際型的年會演講與訓練,已經了解功能口腔醫學的重要性。我相信下一個階段會是整合預防,也就是林醫師提出的營養計劃對咬合異常問題的改善。」——德瑞克•馬宏尼(Dr. Derek Mahony,全臉齒顎矯正的齒顎矯正專家

運用醫病共享決策於血糖控制不佳之 第二型糖尿病人的成效探討

為了解決衛生福利部統計處 的問題,作者毛佩玲 這樣論述:

研究背景:血糖控制不佳會增加大小血管併發症的發生及死亡風險,而糖尿病人自我健康照護行為是影響血糖好壞的關鍵因素,藉由醫病共享決策以病人為中心之照護方式,由醫護人員和病人共同參與治療決策達成共識,可激發病人成為健康參與者的能力,實現治療目標。研究目的:運用以自我效能理論為基礎之醫病共享決策實施模式,探討血糖控制不佳之第二型糖尿病人的自我效能、健康促進行為及疾病控制改變之成效。研究方法:本研究為類實驗之前驅研究,採兩組前後測之研究設計,研究對象為某區教學醫院門診有參與糖尿病共同照護方案且血糖控制不佳之第二型糖尿病人為樣本,進行隨機分派至實驗組或對照組,病人無法得知分配組別,共收案60人,每組各3

0人。研究期間為2021年4月14日至2021年9月14日,實驗組接受醫病共享決策照護模式含選擇性會談、可能性會談及決定性會談,實驗組於介入後一週及一個月各進行電訪追蹤行為遵從度。對照組則接受常規衛教。研究工具為人口學資本資料、糖尿病健康識能中文評估量表、糖尿病控制自我效能及健康促進行為量表、醫病共享決策推廣計畫成效評估調查問卷、決策後悔量表。利用SPSS22.0套裝軟體進行統計分析,包括以描述性統計方法進行人口學特性分析,推論性統計以獨立樣本t檢定(Independent Sample t- test)及卡方檢定(Chi-Square Test)檢視兩組之人口學基本資料的差異,以配對t檢定(

paired t-test)及廣義估計方程式(generalized estimating equations, GEE)分析兩組介入前後數值差異及兩組組內、組間差異。研究結果:針對血糖控制不佳之第二型糖尿病人,經由醫病共享決策衛教介入發現:實驗組相對於對照組之結果,在健康識能平均增加0.9±0.29分(p

想知道衛生福利部統計處更多一定要看下面主題

衛生福利部統計處的網路口碑排行榜

-

#1.統計- 衛生福利部疾病管制署

傳染病統計資料查詢系統 · 疾病管制署資料開放平臺 · 流感速訊 · 腸病毒疫情週報 · 疫情監測速訊 · 愛滋病統計資料 · 結核病統計資料(Monitor) · 移工健檢統計資料 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#3.110年6月各機關辦理統計調查一覽表

內政部統計處110年6-9月. 02-23565357 ... 衛生福利部資. 訊處. 110年2-6月. 02-85906335. 全國研發狀況調查[指定. 統計調查49]. 郵寄為主;電訪、. 面訪為輔。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#4.逾4成女性愛滋感染者不敢生

衛生福利部 桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師表示,隨... ... 依衛生福利部疾病管制署近五年統計顯示,台灣女性愛滋感染者每年仍以近百分之三比例增加。 於 times.hinet.net -

#5.臺東縣輔具暨生活重建中心

發佈日期: 2018-05-10 發佈單位: 社會處社會福利科. 訊息摘要: 105年身心障礙者生活狀況及需求調查已公告於衛生福利部統計處網站. 訊息內容:. 於 repat.taitung.gov.tw -

#6.中市AED建置最少議員呼籲推廣加強民眾訓練 - NOWnews今日 ...

賴佳微表示,根據衛福部統計,「心臟疾病」是國人10大死因第2位,台灣 ... 衛生局表示,經查衛生福利部公共場所AED急救資訊網,截至今年11月18日止, ... 於 www.nownews.com -

#7.衛服部統計處衛生福利資料科學中心台北醫學大學

檔案欄位勾選表(CHK)。 IRB證明書。 研究計劃書摘要/碩博士論文摘要。 ○ 提出申請(郵寄/親送紙本文件至統計處):. 衛生福利部統計處吳姿慧小姐. 於 hcrdc.tmu.edu.tw -

#8.衛生福利部統計處研究助理徵才

跑統計軟體(以SAS為主)、資料檢誤、製作報表,統計圖表製作,國際資料查詢。 工作地點:衛生福利部統計處(台北市南港區忠孝東路6段488號)捷運昆陽站旁待遇 ... 於 stat.nccu.edu.tw -

#9.「毒藥品防制議題資料庫」申請使用作業須知部分條文 修正 ...

為掌握國內毒品全貌,行政院責成法務部、內政部、教育部及衛生福利部等各部會 ... 申請案之審查程序依「衛生福利部衛生福利資料應用管理要點」之規定,由本部統計處 ... 於 www-ws.wra.gov.tw -

#10.自即日起全面開放包含健保全人口等77種衛生福利和調查研究 ...

二、 申請衛生福利資料相關文件,請逕至衛生福利部統計處網站下載(網址:http://www.mohw.gov.tw/CHT/DOS/DM1.aspx?f_list_no=812&fod_list_no=4781)。 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#11.衛生福利統計專區- 統計處

衛生福利統計專區. ::: 衛生福利部地址:115204 台北市南港區忠孝東路6段488號總機電話:(02)8590-6666 傳真號碼:(02)8590-6000. 位置圖 · 資訊安全與隱私權政策 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#12.歷年統計- 統計處 - 衛生福利部單位網站

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 109年死因統計結果新聞稿 110‑07‑06 110‑08‑18 2210 109年死因統計結果分析 110‑07‑06 110‑08‑16 7417 109年死因統計結果摘要表 110‑07‑06 110‑08‑16 1947 於 dep.mohw.gov.tw -

#13.秋冬換季「5大健康問題」要注意!「季節性憂鬱」應多曬太陽

心血管疾病其實離我們非常近,世界衛生組織(World Health ... 參考資料:衛生福利部國民健康署、仁愛醫療財團法人全球資訊網〈秋冬皮膚保養〉. 於 today.line.me -

#14.國民健康統計

資料項目, 背景說明, 發布機關. 十大惡性腫瘤申報發生人數及發生率, 衛生福利部統計處. 惡性腫瘤申報發生人數按國際疾病分類、年齡、性別分, 衛生福利部統計處. 於 www1.stat.gov.tw -

#15.國內指標-志願服務人數

提供機關:, 衛生福利部. 最新發布日期:, 2020-12-07. 領域及分類:, 權力、決策與影響力. 複分類:, 年齡別,教育程度別,地區,性別,身分別. 發布頻率:, 每年 ... 於 www.gender.ey.gov.tw -

#16.衛生福利部統計處專案計畫人員(駐部人員) - 1111人力銀行

台北市南港區工作職缺|衛生福利部統計處專案計畫人員(駐部人員)|慈濟大學|月薪33190 至37120元|2021/11/15|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#17.::: 社家署全球資訊網:::統計資料

文章列表. 項次, 標題, 更新日期, 點閱數. 1, 社會福利統計調查(另開視窗), 105/08/29, 8644. 2, 社會福利統計(另開視窗), 105/08/29, 5212. 3, 社會類公務統計報表(另 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#18.【徵才】衛生福利部統計處專案計畫人員徵才

衛生福利部統計處 專案計畫人員徵才詳如附件. 衛生福利部統計處專案計畫人員徵才_1050530.pdf 281.03KByte 下載附件 · 衛生福利部統計處專案計畫人員徵才_1050530.docx ... 於 crssam.pccu.edu.tw -

#19.(資料庫)衛生類/ 疾病罹患- 統計處

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 2.1‑01_國人高血壓之現況按性別及年齡 105‑08‑04 106‑07‑26 3049 2.1‑03_國人糖尿病盛行率按性別及年齡 105‑08‑04 109‑08‑31 9511 2.1‑07_國人高血脂之現況按性別及年齡 105‑08‑04 106‑07‑26 2036 於 dep.mohw.gov.tw -

#20.表單下載- 統計處 - 衛生福利部單位網站

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 83‑100年醫院名冊及機構代碼 103‑03‑05 106‑05‑10 4477 APP001 使用資料申請單 103‑03‑05 110‑10‑01 13641 APP003 變更作業申請單 103‑03‑05 110‑02‑05 6831 於 dep.mohw.gov.tw -

#21.衛生福利部處務規程§18-全國法規資料庫

法規名稱:, 衛生福利部處務規程. 法規類別:, 行政> 衛生福利部> 組織目. 第18 條. 統計處掌理本部統計事項。 ::: 最新訊息 · 中央法規 · 司法解釋 · 條約協定 ... 於 law.moj.gov.tw -

#22.衛生福利資料科學中心 - Google Sites

衛生福利資料科學中心互動平台 您好: 為了讓您更加瞭解本中心的 ... 衛生福利部統計處11558 臺北市南港區忠孝東路六段488號4樓總機:(02) 8590-6666. 於 sites.google.com -

#23.衛生福利部衛生福利資料統計應用中心介紹及對研究者使用之期望

大綱. ➢ 衛生福利資料統計應用中心介紹. ➢ 衛生福利資料庫介紹. ➢ 資料申請流程及收費標準. ➢ 未來展望. ➢ 對研究者使用之期望. 2. 衛生福利部統計處 ... 於 ntuhdrc.blog.ntu.edu.tw -

#24.第3劑擬打同廠牌疫苗111年1月底開打是選項 - 新浪新聞

陳時中說,至於可接種對象有哪些、先後次序如何安排等,都有待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員進一步討論。 於 news.sina.com.tw -

#25.國際失智症日衛生福利統計通報

衛生福利部統計處. 第2 科(TEL:02-85906820). 2021 年9 月17 日(星期五). 一、9 月21 日為國際失智症日. 9 月21 日為國際失智症日( World Alzheimer's Day ),世界衛生 ... 於 www.stat.org.tw -

#26.衛生福利部統計處專案計畫人員徵才 - 國立高雄大學應用數學系

衛生福利部統計處 專案計畫人員徵才 一、 應徵資格: 限具有法律上完全行為能力之中華民國國籍者,其屬大陸地區人民來臺定居者,須在臺灣設有戶籍滿10年。 於 math.nuk.edu.tw -

#27.【徵才】衛福部駐部數據分析人員招募

工作地點:. 衛生福利部統計處(台北市南港區忠孝東路6段488號)捷運昆陽站旁。 於 phd.csmu.edu.tw -

#28.108 年底我國領有身心障礙證明之失智症者6.2 萬人 - 國情統計 ...

行政院主計總處. 綜合統計處(TEL:23803436). 109 年5 月7 日星期四. 108 年底我國領有身心障礙證明之失智症者6.2 萬人,年增11.0%. 一、 依衛生福利部統計,我國領有 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#29.台灣女性肺癌發生率已超越男性! 成長快速元兇不只是抽菸

11月17日世界肺癌日,衛生福利部統計處去年公布「109年十大死因」,癌症 ... 肺癌早期無明顯症狀,統計超過6成肺癌患者被診斷時已是「晚期肺癌」。 於 www.biomedviews.com -

#30.衛生福利部統計處專案計畫人員徵才

衛生福利部統計處 專案計畫人員徵才. by admin; 4 月12, 2017; 0 comments. 最新消息. 獎學金專區 · 系外公告 · 學系公告 · 招生訊息 · 校園徵才 · 榮譽榜 · 影音專區 ... 於 www.ba.scu.edu.tw -

#31.提供機關:衛生福利部統計處 - 台灣數據庫集

5965 · 死因統計 · 6473 · 醫院病床統計 · 6474 · 醫院人力統計 · 6475 · 醫院科別統計 · 6476 · 診所人力統計 · 6477 · 診所科別統計 · 8154 · 癌症死因統計. 於 twn.databasesets.com -

#32.關於衛生福利資料科學中心- 統計處

民國97年衛生署統計室(現改制為衛福部統計處)奉示辦理國民健康資訊建設計畫(National Health Informatics Project, NHIP)」,該計畫係由政府扮演推動的角色,建置衛生 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#33.勞動部職業安全衛生署

勞動部職業安全衛生署 - ... 110-11-12鼓勵微型企業之雇主擔任職業安全衛生業務主管,勞動部新增... 110-11-09勞動部偕同法務部舉辦2021企業誠信論壇,期許落實職安. 於 www.osha.gov.tw -

#34.自閉症人口統計

認識自閉症/ 自閉症人口統計. 根據衛生福利部的統計資料顯示,自閉症者的人口數在2019年底共有15,439人,由人口數據 ... 資料來源:衛生福利部統計處-身心障礙者人數. 於 www.ican.org.tw -

#35.中華民國衛生福利部- 维基百科,自由的百科全书

衛生福利部 (簡稱衛福部)是中華民國有關公共衛生、醫療與社會福利事務的最高主管機關,同時監督各縣市政府衛生局(處)與社會局(處)。其前身為1971年成立的「行政院 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.結合危險率與活躍指標建立病人回診行為預測模型-以高血壓 ...

衛生福利部統計處 (2016)。民國104年國人死因統計結果。檢自https://www.mohw.gov.tw/cp-2630-18831-1.html (Jun.15, 2019); 3.衛生福利部統計處(2017)。 於 www.airitilibrary.com -

#37.健保統計資料 - 衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險統計動向 · 重要統計資料 · 醫事服務機構財報公開 · 違規醫事機構資訊 · 健保民意調查 · 國家賠償事件統計表 · 健保檔案應用預約申請. 於 www.nhi.gov.tw -

#38.衛生福利部統計處-台灣公開資訊網

分類, 型態, 項目, 說明. 衛生福利部統計處, txt, 死因統計, 提供我國死因次級資料,供各界使用. 衛生福利部統計處, txt, 死因統計, 提供我國死因次級資料,供各界使用. 於 tw.datagove.com -

#39.壺腹癌初期無症狀出現無痛性黃疸恐晚了 - 健康醫療網

衛生福利部 南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌表示,「壺腹」位在十二指腸中,是膽管與胰管交會之處,匯集膽汁、胰液等腺體分泌物進入十二指腸。 於 www.healthnews.com.tw -

#40.65.我國衛生福利部統計處對平均生命年數損失的計算

我國衛生福利部統計處對平均生命年數損失的計算,下列何者正確? (A)各年齡預期可存活年數與該年齡死亡人數之乘積的總和 (B)各年齡預期可存活年數與該年齡存活人數之 ... 於 yamol.tw -

#41.【新冠肺炎/不斷更新】第15期接種敲定!3大疫苗、混打全開 ...

指揮中心提醒,10月1日起亦開始接種流感疫苗,依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種 ... 指揮中心統計,截至目前國內累計4,302,507例新型冠狀病毒肺炎相關 ... 於 www.edh.tw -

#42.衛生福利部統計處專案駐部人員徵才

衛生福利部統計處 專案駐部人員徵才. 一、 應徵資格:. 1.限具有法律上完全行為能力之中華 ... 統計、數學、公共衛生及管理相關系所者,具基礎熟悉統計應用軟體(SAS、. 於 healthdata.tcu.edu.tw -

#43.統計處- 2.5 家庭支持 - 衛生福利部單位網站

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 2.5.1 托嬰中心所數及收托人數 106‑05‑10 110‑08‑31 10188 2.5.2 托嬰中心新住民子女托育狀況 106‑05‑10 110‑08‑31 1192 2.5.3 托嬰中心專業人員數 106‑05‑09 110‑10‑07 1951 於 dep.mohw.gov.tw -

#44.國立陽明交通大學健康數據統計研究資源中心

統計處 首頁/衛生福利資料科學中心專區/資科中心申請系統/ ... 措施,依109年12月10日本部衛生福利資料統計應用管理審議會第21次會議決議,自110年1月1日起每一新申請案 ... 於 hdsr.ym.edu.tw -

#45.可至本市合約醫療院所掛號接種;混打意願登記說明 - 台南市政府

提供網路掛號的專責醫院包含衛生福利部新營醫院、新興醫院、柳營奇美、佳里奇美、永康奇美、衛生福利部胸腔病院、成大醫院、新樓醫院、衛生福利部臺南醫院、郭綜合 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#46.相關網站 - 教育部學校衛生資訊網

疾管署 衛生福利部疾病管制署-統計資料(另開連結). 2016-09-04 02:43. 衛福部 衛生福利部-統計處(另開連結). 2016-09-04 02:42. 教育部 教育部-統計處(另開連結). 於 cpd.moe.gov.tw -

#47.【徵才】衛生福利部統計處專案計畫人員 - 元培醫務管理系

東元綜合醫院 求才內容說明 ?nbsp; 職務名稱: 醫教組助理管理師 需求人數: 1人 職務類別: 其他醫療從業人員 職務說明: 負責醫院教學行政業務:包含全院在職教育 ... 於 hm.ypu.edu.tw -

#48.法規名稱: 衛生福利部食品藥物管理署處務規程

一、鑒於本署業務統計資料皆已電子化,為利於本署統計業務事權統一與專業分工,有關公務統計報表彙送衛生福利部統計處相關業務,移請主計室當責,資訊室專責協助業務 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#49.衛生福利部函 - 新竹縣政府

次,並經行政院主計總處107年8月14日主普管字第1070400. 859號函核定辦理。 ... (二)衛生福利部統計處,電話:(02)8590-6666轉3217、321. 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#51.本土+0、境外+5:接種第一劑AZ疫苗之18歲以上民眾 - 關鍵評論

指揮中心統計,截至目前國內累計1萬6503例確診,分別為1859境外移入、1 ... 另10月1日起亦開始接種流感疫苗,依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防 ... 於 www.thenewslens.com -

#52.衛生福利部統計處研究助理徵才資訊109.01.21-成功大學統計學系

衛生福利部統計處 研究助理徵才學歷要求:大學或碩士科系要求:統計、數學、資訊或公共衛生相關系所相關條件:熟悉SAS 統計軟體、統計、Office 軟體為佳工作內容:跑 ... 於 www.stat.ncku.edu.tw -

#53.申辦服務-衛生福利資料申請審核 - E政府

衛生福利資料申請審核 發布單位:衛生福利部. 服務內容 ... 郵寄:備齊及填寫好申請文件,郵寄至台北市南港區忠孝東路六段488號4樓衛生福利部統計處。 於 www.gov.tw -

#54.衛生福利資料加值應用雲端化服務平台簡介

衛生福利部統計處 (李科長品青、黃專員惠芬) ... 資科中心),作為衛生福利資 ... 高品質學術研究網路(TWAREN)之虛擬私有網路連線至本部統計雲進行統計分析,分析. 於 www.bas-association.org.tw -

#55.疫情衝擊診所收入健保署急撥5.96億元助紓困 - 聯合新聞網

國內今年發生COVID-19(2019冠狀病毒疾病)本土疫情,根據衛生福利部中央健康保險署統計,今年1到6月就醫量約1.66億件,比去年同期1減少6.2%,比前年 ... 於 udn.com -

#56.【友站推廣】衛生福利統計- 互動式指標查詢系統 - Facebook

歡迎來到疾病管制署官方粉絲專頁! ⭐首次與1922防疫達人對話請按「開始使用」 ⭐24小時免付費防疫專線:直撥 ... 於 www.facebook.com -

#57.「標準治療」相關新聞 - CTWANT

衛生福利部 雙和醫院已於6月中旬將P1101供臨床端申請用於治療輕度至中度新冠肺炎患者。 ... 根據衛生福利部統計,國人十大癌症中,食道癌盛行率排名第10。 於 www.ctwant.com -

#58.我都抽傳統香菸因為沒開放減害菸品王郁揚:蔡英文謝謝您抽煙

因此肺癌更被稱為我國的「新國病」,台灣除了衛生福利部國民健康署外,也有許多民間菸害防制團體,例如:無煙台灣基金會、財團法人董氏基金會、台灣醫界菸 ... 於 www.peopo.org -

#59.第3劑疫苗何時啟動?最快開打時間曝光,陳時中:會以同廠牌 ...

據指揮中心統計,明年1月31日前,與第2劑疫苗間隔滿6個月、符合第3劑疫苗接種資格 ... 陳時中說,至於可接種對象有哪些、先後次序如何安排等,都有待衛生福利部傳染病 ... 於 www.storm.mg -

#60.統計室- 臺北市政府衛生局

建置衛生統計資訊系統; 編印統計書刊; 審核本市死因基本資料; 建置本市死因 ... 配合衛生福利部辦理調查暨死亡證明書之蒐集、查催、整理及死亡通報網路系統之維護。 於 health.gov.taipei -

#61.治療後1 年「膝軟骨再生」恢復正常運動!細胞治療實驗數據 ...

衛生福利部 常務次長石崇良表示,細胞治療的開放之後,不僅希望能讓民眾 ... 化管理精準醫療平台健康資料」,期望運用RWD/RWE 的統計分析,協助應用於 ... 於 heho.com.tw -

#62.入境突破性感染率數據BNT莫德納疫苗升高AZ降低 - 中央社

賴惠員根據衛生福利部疾病管制署從7月2日至10月27日的567件境外移入個案 ... 衛生福利部部長陳時中答詢表示,統計自今年7月到10月,BNT疫苗突破性感染 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.統計結果報告 - 衛生福利部國民健康署

統計 結果報告. ... 衛生福利部國民健康署. EN 網站索引. ::: 網站導覽 · 人才招募 · 署長信箱 · 站內檢索 · English; 字級圖示 字級. 於 www.hpa.gov.tw -

#64.研究成果回饋 - 衛福部衛生福利資料科學中心

衛生福利部 -統計處. 運用本中心資料者均應載明資料來源為「衛生福利部衛生福利資料科學中心」或「Health and Welfare Data Science Center ... 於 healthdata.hourcenter.org.tw -

#65.國內外相關統計網站

在台南登革熱疫情中,我們需要什麼樣的開放資料? 衛生福利部疾病管制署登革熱疫情動態擴散地圖 · 開放登革熱疫情資料,連結防疫地圖 ... 於 statgis.rchss.sinica.edu.tw -

#66.3.5 兒少保護- 統計處 - 衛生福利部單位網站

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 3.5.1 兒童少年保護‑通報處理情形 102‑08‑27 110‑03‑31 17578 3.5.2 兒童少年保護‑調查處理及服務 102‑08‑27 110‑03‑31 10984 3.5.4 兒童少年保護‑保護處理安置 102‑08‑27 110‑03‑31 2204 於 dep.mohw.gov.tw -

#67.急診就醫人次統計-按性別及年齡別分 - 政府資料開放平臺

您好,新聞連結內資料非本處統計,本處亦無原始資料,有關原始資料之釋出,請逕洽發布單位。 感謝您的來信,祝您平安、健康! 衛生福利部統計處敬復. 於 data.gov.tw -

#68.衛生福利部統計處專案計畫人員徵才訊息 - 亞洲大學健康產業 ...

衛生福利部統計處 專案計畫人員徵才. 相關工作內容如附件. 衛生福利部統計處專案計畫人員徵才_1050530.pdf. 1/0. 列印本頁. 地址:41354 台中市霧峰區柳豐路500號資訊 ... 於 ha.asia.edu.tw -

#69.流感疫苗接種逾442萬劑較109年同期多110萬劑 - 新頭殼Newtalk

中央社記者陳婕翎、張茗喧台北19日電)衛生福利部疾病管制署統計,截至18日公費流感疫苗已接種逾442萬劑,比去年同期多110萬劑。 於 newtalk.tw -

#70.林口長庚紀念醫院

新聞與活動 人才招募 健保病床 轉診查詢 急診資訊 收費標準 電子病歷 醫療品質 疾病統計 服務滿意度 環境監測報告 雁行醫療. 關於本院 ... 衛生福利部疾病管制署. 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#71.衛生統計

新北市坪林區衛生所. ... 衛生統計. 108年坪林死亡原因統計.pdf · 107年坪林死亡原因統計.pdf · 106年坪林死亡原因統計.pdf ... 【資料來源:衛生福利部-統計處】. 於 pinglin.health.ntpc.gov.tw -

#72.勞動部勞工保險局全球資訊網

您最關心的事 · 大家常用的服務 · 各地辦事處查詢 · 您還想知道的事 · 最近6個月失業給付請領人數及就保失業率 · 最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資 · 最近6個月勞工退休 ... 於 www.bli.gov.tw -

#73.國民健康統計- 統計處 - 衛生福利部單位網站

國民健康統計. search 顯示條件查詢. 請輸入查詢條件. 標題. 張貼日, 選擇日期 ~ 選擇日期 (日期格式:104/01/01). 單位. 請選擇, 衛生福利部. 共2筆資料,第1/1頁,. 於 dep.mohw.gov.tw -

#74.統計處- 資料庫介紹 - 衛生福利部單位網站

兩百萬人檔相關介紹103-03-04 · 兩百萬人抽樣檔相關規定103-03-05 · 資料庫使用手冊103-05-26 · 資料庫使用手冊(外釋)104-11-05 · 模擬資料庫使用手冊106-04-27 · 衛生福利資料 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#75.【應徵】 衛生福利部統計處專案計畫人員(駐部人員) - 淡江大學 ...

衛生福利部統計處 (台北市南港區忠孝東路六段488號)捷運昆陽站旁【工作時間】 110年6月1日起 08:30-17:30 周休二日【薪資範圍】 學士33,190起碩士37,120起【聯絡人/連絡 ... 於 www.stat.tku.edu.tw -

#76.陳時中:第三劑可能打「次世代疫苗」 想唱歌自嘲「時空背景 ...

陳時中出席衛生福利部110年頒發衛生福利專業獎章暨表揚 ... 根據指揮中心最新統計,國內疫苗第一劑涵蓋率來到76.80%、第二劑為45.69%,陸續有越來越 ... 於 www.ettoday.net -

#77.衛生福利統計分析- 統計處

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 醫師節衛生福利統計通報 110‑11‑10 110‑11‑10 61 世界視覺日衛生福利統計通報 110‑10‑13 110‑10‑13 211 世界心理健康日衛生福利統計通報 110‑10‑08 110‑10‑13 281 於 dep.mohw.gov.tw -

#78.衛生福利部統計處研究助理徵才 - 國立臺灣科技大學資訊管理系

衛生福利部統計處 研究助理徵才. 一、 應徵資格:. 1.限具有法律上完全行為能力之中華民國國籍者,其屬大陸地區人民來臺定居. 者,須在臺灣設有戶籍滿十年。 於 www.cs.ntust.edu.tw -

#79.廢止「特殊材質加長型伽瑪髓內釘組為全民健康保險自付差額之 ...

發文字號:衛生福利部110.11.16. ... 公告事項:本部一百零八年五月八日衛部保字第一0八一二六0一0二P 號公告「特殊材質加長型伽瑪髓內釘組為全民健康保險自付差額 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#80.【徵才訊息】衛生福利部統計處專案計畫人員

1. 依照「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」所定標準支給。 2. 工作方式以政府行政機關辦公日曆為準 ... 於 www.ba.chu.edu.tw -

#81.單一伴侶就不會感染?醫警告:女性愛滋患者年增3

根據衛福部疾管署統計,台灣女性愛滋感染者每年約以3%比例增加,至今全台約有2,152 ... 感染者生活易陷6大困境衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹表示,在台灣有許多 ... 於 www.uho.com.tw -

#82.統計處Logo - 衛生福利部單位網站

對不起,本網頁內容不存在,無法顯示網頁。 回上一頁. ( alt + ← 回上一頁). ::: 衛生福利部地址:115204 台北市南港區忠孝東路6段488號總機電話:(02)8590-6666 傳真 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#83.地址:台北市南港區忠孝東路六段488號4樓(如下圖所示紅色方框)

衛生福利部統計處 自102年12月30日起搬遷至衛生福利大樓辦公,地址:台北市南港區忠孝東路六段488號4樓(如下圖所示紅色方框),近捷運板南線昆陽站4號出口。健康資料加值應用 ... 於 cchia.kmu.edu.tw -

#84.三星Galaxy Watch4 將開放ECG 心電圖功能!11 月下旬正式更新

... 美國食品和藥物管理局(FDA),日前也終於通過台灣衛生福利部食品藥物管理署核准的行動醫療器材軟體,台灣的用戶們也可以正式使用啦! 使用ECG... 於 www.msn.com -

#85.Q3製造業產值首破4兆元連四季正成長半導體同創高 - 奇摩新聞

經濟部統計處今(19) 日公布第三季製造業產值統計,受惠全球景氣復甦、終端 ... 依據衛生福利部106年老人狀況調查報告,65歲以上長者休閒活動項目以. 於 tw.news.yahoo.com -

#86.中華民國營養師公會全國聯合會

最新公告. 更多... 2021-11-19, =展覽資訊= 營養師全聯會參與「2021台灣醫療科技展」... · 政策相關訊息. 更多... 2021-10-01, =轉知衛生福利部函= 修正「食品業者投保產品 ... 於 www.dietitians.org.tw -

#87.衛生福利部統計處案例 - 宅學習

Case Study 第七組心理三402200210 陳佾君資工二甲403261089 周庭鈺. 衛教網頁:https://repressblog.wordpress.com/. 一、案例目標. 衛生福利部統計 ... 於 sls.weco.net -

#88.衛生福利部自行辦理或委託辦理統計調查管理共同注意事項

依統計法規定需送行政院主計總處核定之調查,其調查實施計畫概要. 依行政院主計總處規定,於年度前送本部統計處彙整「衛生福利部○○. 年度統計調查一覽表」,應於調查 ... 於 www.fda.gov.tw -

#89.天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

耕莘醫院:民眾意見服務轉66101.66103 / 轉診中心轉15117 / 健康衛教諮詢轉67156 / 安康院區:民眾意見服務轉56136 / 免費醫療諮詢0800723885. 於 www.cth.org.tw -

#90.衛生福利部統計處-身心障礙者人數 - 餐飲貼文懶人包

提供衛生福利部統計處-身心障礙者人數相關文章,想要了解更多衛福部統計處表單下載、衛福部統計處資料科學中心、衛生福利部統計處英文相關餐飲資訊或書籍, ... 於 diningtagtw.com -

#91.食品及藥物管理統計 - 衛生福利部單位網站

標題 發佈日期 更新日期 下載次數 10521‑01‑02 食品衛生管理工作 104‑06‑10 110‑03‑31 3002 10521‑01‑03 食品衛生管理-按縣市別 104‑06‑10 110‑03‑31 2223 10521‑04‑01 食品檢驗-按檢驗項目 104‑06‑10 110‑03‑15 2694 於 dep.mohw.gov.tw -

#92.衛生福利部統計處 - 博客來

中文書出版社專區衛生福利部統計處. ... 中華民國一O三年兒童及少年生活狀況調查報告:兒童篇. 作者:衛生福利部. 95折優惠價$333. 於 www.books.com.tw -

#93.台東馬偕紀念醫院

今日空床統計表. 今日空床統計表. 最新衛教時間表. 最新衛教時間表. 衛教文章 ... 衛生福利部. 衛生福利部. 國民健康署. 國民健康署. 反毒資源館. 反毒資源館. 於 ttw3.mmh.org.tw -

#94.中央機關- 經濟部統計處

行政院主計總處 · 國家發展委員會 · 財政部 ... 衛生福利部 ... 經濟部統計處 聯絡地址:100210 臺北市中正區福州街15號 電話:02-23212200 轉8762、8891 ... 於 www.moea.gov.tw -

#95.花蓮縣衛生局

新冠狀肺炎專區 · 健康即時新聞 · 公告區 · 最新活動 · 徵才專區 ... 於 www.hlshb.gov.tw -

#96.身心障礙者調查報告 - 中華民國勞動部全球資訊網

標題 發布單位 發布日期 最後異動日期 108年身心障礙者勞動狀況調查 統計處 109‑01‑15 109‑05‑28 103年身心障礙者勞動狀況調查 統計處 104‑05‑29 107‑06‑22 98年身心障礙者勞動狀況調查 統計處 104‑05‑29 107‑06‑22 於 www.mol.gov.tw -

#97.衛生福利部- 相關網站

衛生福利部食品藥物管理署, https://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx. 衛生福利部疾病管制署 ... 衛生福利部統計處, https://dep.mohw.gov.tw/DOS/ ... 於 www.ilshb.gov.tw -

#98.內政部全球資訊網-中文網-國內統計機構網站

交通部統計處 · 經濟部統計處 · 財政部統計處 · 教育部統計處 · 勞動部統計處 · 衛生福利部統計處 · 銓敘部統計室 · 行政院環保署統計室 · 公平交易委員會統計室. 於 www.moi.gov.tw