蘆 洲 中古車 行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦商業周刊寫的 行銷點子製造機:商業周刊30週年最強行銷點子精選 和楠木建的 策略就像一本故事書:為什麼策略會議都沒有人在報告策略?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Honda Motorcycle: 台灣本田重機也說明:為了持續實現「The Power of Dreams」的品牌精神,Honda Motorcycle 將成為你驅動向前的力量,以不斷飛躍的技術和性能,滿足你所有對動能與夢想的渴望,與你一同並肩 ...

這兩本書分別來自商業周刊 和中國生產力中心所出版 。

臺北市立大學 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 許耿銘所指導 羅浚哲的 政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例 (2019),提出蘆 洲 中古車 行關鍵因素是什麼,來自於水患、風險溝通、風險感知。

而第二篇論文國立中央大學 產業經濟研究所在職專班 陳忠榮、蔡偉德所指導 王鼎硯的 貨物稅減徵補貼政策對減少老舊機車之影響 (2019),提出因為有 貨物稅減徵、補貼政策、老舊機車、差異中的差異法的重點而找出了 蘆 洲 中古車 行的解答。

最後網站SYM三陽機車官方網站|台灣機車品牌熱銷首選SYM機車則補充:SYM三陽機車以精湛工藝和體貼人性的設計,提供多款不同機能的SYM機車車款,滿足機車族不同功能的渴望。多款三陽機車行銷海內外,SYM機車已是台灣引以為傲的機車領導 ...

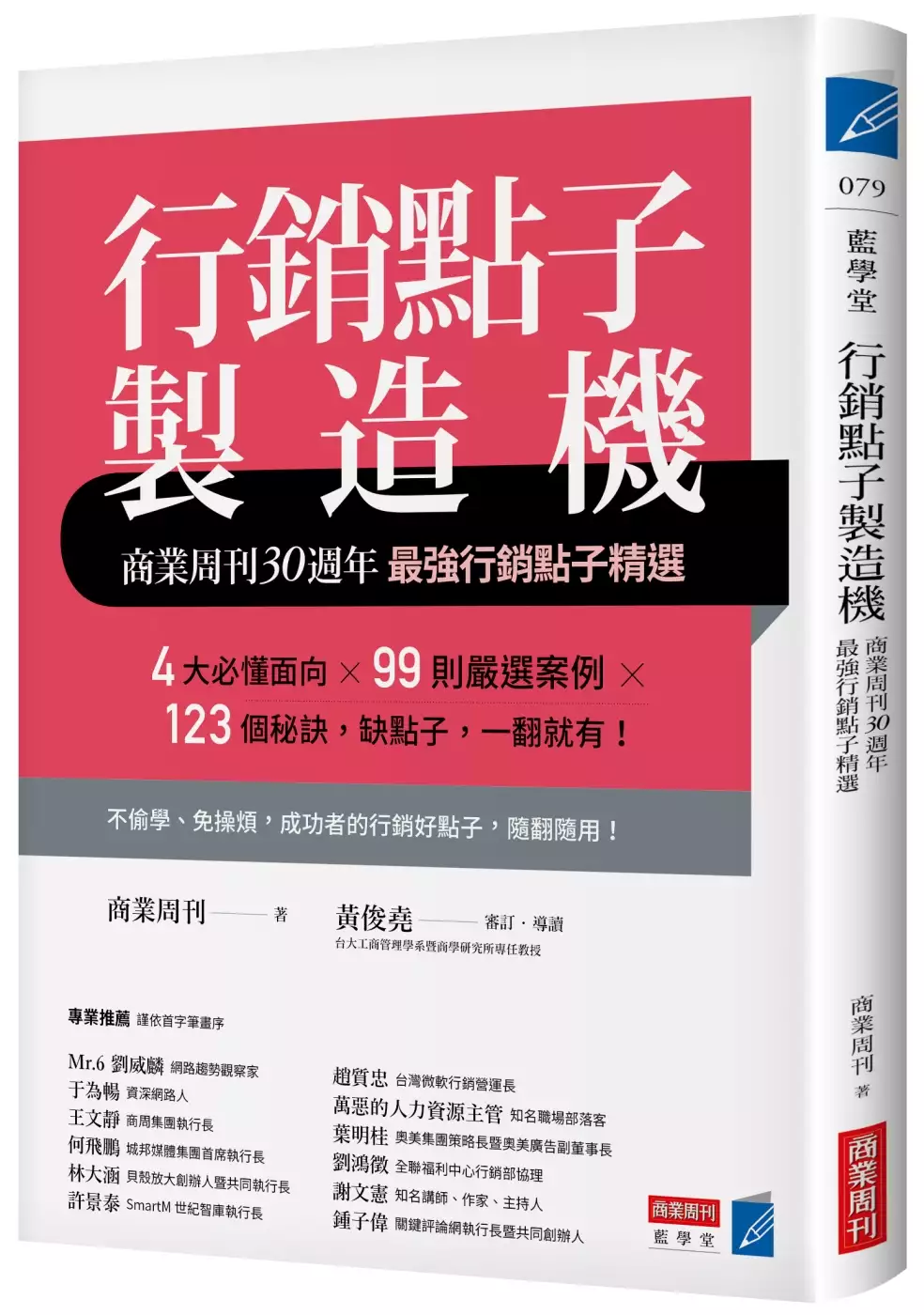

行銷點子製造機:商業周刊30週年最強行銷點子精選

為了解決蘆 洲 中古車 行 的問題,作者商業周刊 這樣論述:

要解決問題、想改良產品、該提升銷售、還得拉住客戶,苦無靈感怎麼辦? 《商業周刊》送上30年精選絕妙點子! 4種行銷面向╳99則實例╳123個秘訣, 缺點子,一翻就有! ★他們這樣想行銷點子 餐廳離峰時段沒人?→辦試吃會,衝人氣增翻桌率 平平都是薯條→薯條三兄弟讓人吃不到,更想要 煎餅易破裂缺角→「碎煎餅」專賣,迎合務實消費者 線上打牌,銀髮族反應慢?→「神來也」改程式,出牌時間自己選 眾聲喧嘩的年代裡,有些人異軍突起、有些商品萬年不敗、有些公司打遍天下無敵手;靠得就是「靈光一閃」的好點子。這些好點子的共通點就是「出乎意料」:「居酒屋改作婚戀餐廳」、「戴森家電當3

C高科技品賣」、「IKEA開餐廳吸引客戶駐足」等,全都出乎意料卻能引領風潮。 這些點子到底如何誕生?又是如何成真?該怎麼借來用?本書精選《商業周刊》30年歷來成功的品牌/商品的實例,針對四大面向:價值創造、價值傳遞、價值溝通,以10章①找對顧客②選擇市場③價值定位④產品開發⑤服務提供⑥通路定價⑦換腦袋玩行銷⑧促銷術⑨品牌公關⑩網路社群,給讀者與眾不同的商品概念、鎖定市場,打動消費者的心。舉凡企劃、業務、公關、廣告人、行政管理、經理人、尋求金主的創意人,都是必備案頭書。快速掌握每則點子的精華,隨時隨地都好用! *本書為《行銷點子製造機》全新改版書 本書特色 1.最新加值版!《

商業周刊》30年淬煉、台大名師黃俊堯審訂導讀的行銷點子精華 精選《商業周刊》歷年報導中99則中外成功點子,由台大工商管理學系暨商學研究所專任教授黃俊堯老師以四大面向、10章節深度分析,讀者能藉由這些想法與經驗,一窺成功的捷徑。 2. 隨翻隨用!知名成功案例大補帖 跨時代、跨業種、跨規模,徹底解析點子發想模式與成功關鍵,企畫、業務、公關、廣告人、行政管理、經理人、尋求金主的創意人,都是必備案頭書,隨時隨地都好用! 3. 篇幅輕薄短小, 3分鐘,點子就Get! 最簡單的文字+最精簡的篇幅+最扼要的指引,3分鐘就掌握好點子精髓。 名人推薦(依據首字筆畫序) 短文推薦—

— Mr.6 劉威麟(網路趨勢觀察家) 于為暢(資深網路人) 何飛鵬(城邦媒體集團首席執行長) 許景泰(SmartM世紀智庫執行長) 葉明桂(奧美集團策略長暨奧美廣告副董事長) 萬惡的人力資源主管(知名職場部落客) 劉鴻徵(全聯福利中心行銷部協理) 謝文憲(知名講師、作家、主持人) 掛名推薦—— 王文靜(商周集團執行長) 林大涵(貝殼放大執行長暨共同創辦人) 趙質忠(台灣微軟行銷營運長) 鍾子偉(關鍵評論網執行長暨共同創辦人) 《商業周刊》是二十世紀末、二十一世紀初台灣知識分子共同的回憶,過去三十年,我們曾在多少輛晃動的電車上、多少個

從冷坐到熱的馬桶上讀過它幫我們挖掘出來的企業案例故事,伴我們從社會基層一路上升,給了我們繼續和這個世紀纏鬥的動力。藉由這套三十年案例精選套書,商周將這些行銷、管理、創業故事加入了學理架構,成為馬上可以放進公事包的MBA教科書。我毫不猶豫地想預訂三套,一套給自己,一套給我接班的部屬,另一套則給自己的孩子,給他做為告別校園、進入職場的第一套課本。─Mr. 6 劉威麟/網路趨勢觀察家 我曾是忠實的《商業周刊》訂閱用戶,但由於忙碌常常沒時間翻閱,一週又一週很快過去,未讀的雜誌越疊越高。我身為快節奏、高效率的網路工作者,常想有無可能出版「《商業周刊》精彩內容懶人包」,讓我一次看完所有報導和案例,跟

上其精彩內容。這個願望實現了!《商業周刊》三十年精選套書不但蒐集歷年來重要的國內外案例,我特別喜愛「一點就通」的 key point 整理,這是一本所有管理者、創業家、自媒體工作者的實用教戰手冊,在事業卡關時可隨時翻閱尋找靈感。─于為暢/資深網路人 《商業周刊》見證了台灣過去三十年的經濟發展史,其中最重要的就是企業的興衰起落。這些經典的企業案例,都是經濟長河中值得展讀再三的典範,發人深省,啟迪智慧。─何飛鵬/城邦媒體集團首席執行長 創業、管理、行銷,在我看來已不是專業技能,更非只是商管學生必修學科,在網路快速變遷時代,我認為它就是職場、商業必須具備的競爭能力!因為,創業思維純熟者,

對於商業洞察、思維、解決能力會比一般人強上數倍;掌握管理訣竅者,對於職場晉升、薪酬倍增上也會來得更迅猛;而擅長行銷者,對於個人品牌、工作崗位上,則有助拓展人脈與開創更多機會。相信閱讀完這三本書,將在你職涯突破口上,給予最大的養分及助力!─許景泰/SmartM 世紀智庫執行長 只有經過時間考驗還能歷久彌新才是趨近真理的東西。一個歷經三十年仍然不朽的知識,就是有用的知識。《商業周刊》出版的全套書籍就是這樣的屬性。每篇都是當時應景,事後可以回味,最終可以參考的文章。放在書架,一旦思路有點糾結,就信手翻閱,就像點子的抽籤筒,跳出相關又不相關的案例,正是刺激點子,獲得啟發的好方法,好書!值得向您推

薦!─葉明桂/奧美集團策略長暨奧美廣告副董事長 很多商場上的道理,就算再多人拍胸脯保證「這次不一樣」,事過境遷以後再回頭看,其實都不是新鮮事。我一直很喜歡閱讀其他公司的案例。而這是一套讀起來簡單,但一邊讀一邊想就變得很不簡單的書。書裡的很多案例,都不僅僅是個故事。倘若能把背後的道理拿來應用,對自己的工作,將會有相當大的助益!─萬惡的人力資源主管/知名職場部落客 念書的時候,我讀日本企畫高手寫的書,他說企畫是用腳寫出來的,不是用手寫出來的;就業以後,老闆告訴我要用心去融入顧客情境─看來用心體會比用腳旁觀更重要。這套書累積了很多好的案例,幫大家節省了很多腳程,值得一看;但更重要的是,要

找機會去體驗這些案例,才能夠學到門道喔!─劉鴻徵/全聯福利中心行銷部協理 《商業周刊》對我而言,有三個意義: 1.我從信義房屋業務與主管時期就看的雜誌。 2.我在管理與行銷創意的點子和新知的來源。 3.商周專欄是我在創業階段最重要的助燃器。 由黃俊堯教授導讀與審定,三合一的《商業周刊》三十週年紀念好書,一面觀看、一面《商業周刊》咋舌,嘖嘖稱奇,令人讚歎,我彷彿沉浸台灣經濟起飛過程中,最重要的洪流裡。我用以下幾句話推薦這套書籍: 行銷點子製造機,市場廝殺搶先機; 管理妙招便利貼,對上對下服服貼; 創業基因啟動碼,攻城策略翻轉法; 三冊合一商周慶,三十週年

讀者心 ! 誠摯推薦給每一位辛勤工作的您。─謝文憲/知名講師、作家、主持人

政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例

為了解決蘆 洲 中古車 行 的問題,作者羅浚哲 這樣論述:

現今水患議題已是人們必須面對以及重視的議題,不論是水患所造成的傷害,或是政府為解決水患的問題所提出的政策,都必須加以關注。本文探究社子島居民對於水患中政府之風險溝通以及民眾對於水患風險感知之間的關係。本文藉由問卷調查的方式來研究社子島居民受到水患之實際狀況,了解不同個人背景變項之社子島居民對於政府所傳遞的風險溝通與風險感知之差異,以及政府之水患風險溝通對於社子島居民的風險感知是否有顯著性之差異。本文之目標為希望能透過由下而上及在地性的觀點,瞭解社子島居民是否會因為政府所做的風險溝通政策,而影響其風險感知的程度。研究結果發現,有無伴侶、水患經驗、里別之不同背景變項,在風險感知上存在顯著差異,惟

教育程度高低、居住在不同里之不同個人背景變項,在風險溝通上存在顯著差異,並透過迴歸分析結果瞭解風險溝通對於風險感知係有正向顯著之關係。故可以瞭解政府所進行的水患風險溝通,會使得社子島居民更加瞭解水患,並對於水患的警戒心提高,從而降低社子島居民在水患來臨時的損害。

策略就像一本故事書:為什麼策略會議都沒有人在報告策略?

為了解決蘆 洲 中古車 行 的問題,作者楠木建 這樣論述:

日本亞馬遜網路書店商業類排行第一名長銷書! 為什麼策略會議都沒有人在報告策略? 深入分析資料會讓人以為是在擬定「策略」, 但這只是一種替代現象; 使用大量的流行用語製作PPT,也會讓人以為是在擬定「策略」, 但這完全不是真的策略; 仰賴有氣勢和魄力的主管,也是無法提出策略的。 本書教你了解「因果」,透過質性分析創造出具有深度、長度及厚度的生動故事, 創造源源不絕的競爭優勢。 作者簡介 楠木 建 Kusunoki Ken 1965年於東京都出生。日本一橋大學國際企業策略研究所教授,專攻競爭策略與創新領域。共同著作包括:《Dy

namics of Knowledge, Corporate System and Innovation》(Springer)、《Management of Technology and Innovation in Japan》(Springer)、《Hitotsubashi on Knowledge Management》(John Wiley &Sons)、《知識與創新》(東洋經濟新報社)等。 譯者簡介 孫玉珍 輔仁大學翻譯學研究所碩士。曾任大學教師、新聞編譯,曾入圍金鼎獎最佳翻譯人獎。 出版緣起 導讀 -一部「渾然一體」ヽ「見解透徹」的策略寶典 許士軍 前

言 第1章 策略是「故事」 理論與實踐 「無意義」與「謊言」之間 策略理論化 何謂策略? 「G理論」 何謂「故事」? 策略的「變化」和「運作」 「故事」不是什麼? 1不是「行動清單」 2不是「法則」 3不是「模板」 4不是「最佳實務」 5不是「模擬」 6不是「賽局」 「商業模式」與「故事」 「短話」長說 比起數字,條理分明更重要 日本企業才需要故事 擬定策略的有趣之處 第2章 競爭策略的基本理論 競爭策略與企業總體策略 輸贏的標準 什麼才是市場導向的經營? 企業家與投資者之間的差別 業界的競爭結構 夏威夷、還是北極? 不是策略的東西 潮

語的功過 製造「差異」 「差異」中的「差異」 定位_主廚的菜單 波特的競爭策略論 取捨 組織能力_廚房裡 159 7_11的「假設驗證型訂貨」 為什麼無法模仿? 豐田的產品開發能力 迴避或對抗 SP和OC的位置關係 SP-OC矩陣 SP和OC的混合體_加入時間軸考量 SP和OC的對立關係 福特和馬自達 日本企業偏重OC與復活的模式 競爭優勢的來源 第3章 從靜止畫到動畫 「三張護身符」 故事是「第四張護身符」 決定支撐射門的那隻腳-故事的競爭優勢 傳球-構成故事的要素 連結各項措施-故事的一致性 1故事的強度 2故事的廣度 3故事的長度 條

理分明 策略故事的古典名作_以西南航空為例 故事化_建構策略的過程 交互效果 競爭優勢的精隨 第4章 以概念為「起」 起承轉合的「起」 實際的銷售對象和內容是什麼? 比起「如何」,「把什麼賣給誰」更重要 「明日送達」的價值 百貨公司和超商 電子商務是「自動販賣機」? 一切始於概念 重要關鍵 惹誰討厭? 掌握人類的本性 人類的本性不會改變 第5章 納入「致勝關鍵」 起承轉合的「轉」 星巴克的故事 1店內的氣氛 2開店與地點 3營運型態 4工作人員 5餐點 一致性的基礎 乍看之下不合理-持續性競爭優勢的來源 利用聰明人的盲點 蒐集致勝關鍵

1萬寶至馬達 2戴爾電腦 3西南航空 4亞馬遜 5Askul 不是「先見之明」 競爭優勢的層次 真正的持續性競爭優勢 地方都市的辣妹 模仿本身會擴大差異 迴避致勝關鍵與交互效果不完整 構成要素過剩 終極的競爭優勢 第6章 解讀策略故事 案例-二○○四年的Gulliver 1日本的中古車業界 2「專門收購」 3總部統一估價 4開店與宣傳 5 Dolphinet系統 6競爭對手 解讀策略故事 1競爭優勢與概念 2傳統中古車業者的故事 3「晚出拳」 4兩個「顧客」 5故事的一致性 6合理的策略無法先行 7統一估價的「不合理」 8為什麼是「外行

人」? 9解讀總整理 從解讀中獲得的教訓 1成長策略必須「朝內」 2採取致勝關鍵的勇氣 3追究原因 第10章 策略故事的「十項基本原則」 基本原則一 從結尾思考 基本原則二 正視「一般人」的本性 基本原則三 用悲觀主義歸納理論 基本原則四 講究事情發生的順序 基本原則五 從過去構思未來 基本原則六 不逃避失敗 基本原則七 利用「聰明人的盲點」 基本原則八 對競爭對手採取開放以待 基本原則九 利用抽象畫掌握本質 基本原則十 不由得想告訴別人的事 最重要的事 推薦序 一部「渾然一體」、「見解透徹」的策略寶典 走進坊間,有關企業經營 策略的書籍

可謂汗牛充棟,從中國古代的《孫子兵法》,到歐洲中古時代馬基維利《君王論》以降,近50年以來,其內容已自軍事和政治領域,擴大包括源自經 濟,心理,社會與文化各種理論,成為一門獨立而受尊敬的學術領域(discipline),也是MBA學生必修的課程。 在一般教科書中, 大致以出身大學的策略理論大師如Michael Porter、Prahalad、 Mintzberg、Christensen等所提出的理論和模式,發展為這門課的架構和內容,諸如五力分析、價值鏈、策略群、核心資源、獨特能力、破壞性創新等各種觀念,已成為企業界耳熟能詳的流行詞彙。 產業的「夏威夷」和「北極」 不

過,儘管本書作者楠木建先生,任教日本聲譽卓著的一橋大學國際企業策略研究所,然而他所討論的策略,和一般教科書所談者有所不同。作者指出,企業經營 ─以獲利衡量─是否成功,未必可以完全歸功於策略,而和產業本身所處地位有關。書中將這種產業本身性質上的差異以「北極」與「夏威夷」相比擬:位於夏威夷 狀況下之產業,依靠有利之外在環境,幾乎人人都可以獲利;而處於﹁北極﹂產業狀況中的,則沒有這麼幸運,其生存是非常艱辛的。前者如製藥業,後者如航空 業。問題在於,處於前一狀況中的企業,競爭者蜂擁而來,遇到環境條件改變,往往好景不常,夏威夷也會變成北極,這時就要靠「策略」了,譬如西南航空或星巴 克這兩家企業,儘管處於

北極地帶,卻能運用策略獲利。 策略就是找到自己獨特的位置和能力 到底什麼是策略?在各式各樣的定義中,在此特別挑選波特教授在〈哈佛企業評論〉(Harvard Business Review, Nov-Dec. 1996)一篇以「What Is Strategy?」為名的文章中的一段精闢文字為喻。他說: 「策略的本質,不是做得比競爭者好,而是做不一樣的事,此即選擇一個獨一無二,深深紮根於活動系統的可靠位置,讓其他人無法趕上」。 這段文字雖然不能涵蓋策略的完整內容,但卻指出策略必須包括的核心觀念。他所強調的,就是策略必須具備某種「獨特優勢」。一家企業靠著這種「獨特優勢

」所達到的「差異化策略」,包括有兩個層次:一是做不一樣的事,另一是建立一種深深紮根的活動系統。 大致言之,前者屬於策略定位,此即選擇─甚至界定─某種需求,藉這一新的需求,使企業開啟一個未有競爭者存在的「藍海」市場;後者代表企業所擁有的一種 組織能力,做為達成前一滿足需要的手段,這種手段不是某種有形的資源或特定的技術,而是組合和運用資源與技術的能力(capabilities)。這一說 法,和幾年前方才辭世的Prahalad 教授的講法相似。在本書中作者稱前者為SP,後者為OC。 講「效率」或「效果」,太籠統了 這種講法,已超越一般所稱的「效果」(effectivenes

s)或「效率」(efficiency)的意義。 相較而言,傳統的「效果」和「效率」觀念過於一般性;換言之,與其說「效果」,不如具體指出一家企業必須選擇在某種需求上之一種策略定位;同樣地,滿足 需求的手段也不限於「效率」;實際上能夠滿足需求的手段,除了在成本和品質意義下的「效率」外,還包含有更高層次的滿足,如成就感、愉悅、體驗、美學之 類。基本上,效率本身乃代表一種源自工業社會機械製造活動下的思維。 本書指出,在今後多元且個性化的社會中,一家企業在選擇策略定位 層次上,不可能奢望自己能滿足所有的需要或顧客,這是做不到的事。在這方面,十分有趣的是,作者建議企業要從反面思考,此即一

旦自己選擇了某種所要討好的 目標顧客,必然也會惹惱了誰。譬如有人喜歡星巴克的服務模式,也必然惹惱了另一批人。從某種觀點,發現誰被惹惱或不快的人及其原因,反而可以襯托出自己獨 特的性質以及其顯明程度。作者說,企業與政府不同,企業可以選擇自己的顧客對象,而政府卻不能選擇一國的公民。 不模仿標竿,也不怕人抄襲 企業為了保持本身的差異化,常常感到苦惱的,就是如何保持自己這種獨特優勢,不會被競爭者模仿或抄襲。一般所採辦法,例如經由專利權之申請;或將公司經 營作法予以機密化等等。但在本書作者看來,這不是最務實或有效的辦法,真正能夠長期持續保持公司差異優勢的,在於深耕本身的做事方法─或即書

中所稱之 OC─將其轉變為公司的DNA或文化。例如他以美國西南航空公司為例,一方面,公司經由這種優勢,即使處在一種極其不利的航空運輸業中,卻能長期地─幾乎 是一枝獨秀地─保持盈利;但是在另一方面,儘管吸引了多家同業仿效,卻沒有一家有辦法能夠做得貫徹和成功。 更令人驚奇地,作者認為, 這種具有獨特優勢的企業不必在乎競爭者仿效;他說,競爭者的「東施效顰」,其結果將有如外縣市的女孩仿效東京澀谷辣妹一樣,她們無法拿捏分寸,往往是「辣 過了頭」。在這情況下,模仿本身反而會造成「擴大差異」的結果。這一深刻觀察,可以供一味採取「標竿學習」者的警愓,以免陷入「畫虎不成反類犬」的結局。 好的策略

是動畫,不是靜止畫 在本書作者看來,諸如SWOT分析、核心競爭力分析,或value chain分析,甚至business model所採取的分析,都屬於列舉條列的思維方式。將這些作法組合起來的策略,有如一種「靜止畫」;然而,真正的策略,應該不是靜止畫,而是動畫。動畫 的優勢來自各項條件之互動,而非各項條件本身之和─整體並不等於部分之和。在書中,作者舉出好多經典性事例,顯示許多成功策略,拆開來看,其構成要素中甚 多顯然是不合常理的,例如西南航空不提供餐點,不事先劃位,不轉運行李;星巴克要顧客點餐之後還要等待調製; Gulliver International 經營中古汽車買賣,居然放棄

零售厚利,而為了減少展示場的空間和庫存壓力,採取拍賣批發方式。但是整體而言,這些不合理的個別做法,卻在某一種獨特的「策 略概念」下產生一種一致性(consistency)的效果,創造了一種更高一層而難以仿效的差異優勢。 在書中,作者以極大篇幅討論 這裏所說的﹁概念﹂,認為這是一切的起始,讓眾多構成要素融為一體,創造他人難以模仿的競爭優勢。舉例來說,百貨公司在其黃金時代的策略概念,就是給「全 家人可以玩半天的觀光勝地」,便利商店代表人們「自己空間的延伸」,Amazon「協助人們決定購買」,星巴克給予人們在工作和家庭以外的「第三種空 間」,西南航空公司的經營,有如「飛在天上的巴士」。就是靠

了諸如此類的概念,使得種種看起來不合理的作法,不但變得十分合理而且有效。 「質性研究」的典範 最後在此應該指出者,本書所討論的策略,如此引人入勝,且充滿了智慧的洞察力,和作者所採的研究方法有直接關係。本書所採的研究方法,和一般學術性量化 研究的論文不同,並不是自大量cross-section資料中歸納出某些變項間的關係,而是以個案為單位進行「質性研究」(qualitative research)。在書中作者針對每一個案,不管是西南航空、星巴克、菲利浦,或是日本的Askul、萬寶至馬達或Gulliver International,他從每一個完整的個案中,發掘其核心概念,然後利

用前後一致的「因果理論」,將這種概念連結到個別構成要素上,創造競爭優 勢。這種質性研究,不拘泥於分析過程的形式合理,而儘量將人類之創造力與感性要素透過「背景」與「脈絡」予以完整詮釋,以發現現象背後的「意義」 (meaning)。使得每家企業的策略渾然一體,構成一個生動的「故事」。 譬如本書第七章所歸納的「十項基本原則」,就代表這種 「質性研究」的結果。誠如作者所稱,它們不是最佳實務(The best practice),而是一種超越「命題」(propositions)或「模式」(model)的智慧(wisdom)結晶。這也應該是作者為本書取名 為《策略就像一本故事書》的真正道理所在吧!

元智大學校聘講座教授 許士軍 前言 除了休閒娛樂用的小說和散文之外,我看書的時候,最想知道的是作者寫作的動機。 我想,應該有不少人和我一樣對這個部分很感興趣,所以我就從這一點切入好了。 我在大學的商學院裡,從事研究和教育的工作,主要針對企業管理中的競爭策略和創新議題,進行研究、蒐集相關資料、發表文章和演講。由於工作的關係,讓我經常有機會聽到不同業界的不同公司,討論有關「策略」的話題。我時而加入討論,並提供意見(不過,我不知道到底管不管用)。 有時候,我也會聽到讓人非常興奮的優秀策略及構想,不過,雖然我沒資格這麼說,但是了無新意的「策略」也不在少數。就數量上來說,後者的比例

似乎更高,關鍵並不在於提案的好壞;或必要的資料是否完整等表面上的問題,而是策略本身的好壞。 「可行」的策略確實有趣,讓人願聞其詳,除了能夠產生獲取新知的興奮感之外,就算事不關己,也會讓人企圖依樣畫葫蘆;但是,「行不通」的策略就了無趣味。如果要說這種完全依靠直覺來論斷事物的結果,是我個人主觀的好惡,我也無話可說。但是,這種感覺真的很鮮明,策略好壞的標準是什麼?而好的策略又必須具備什麼樣的條件?我一直都希望能夠以更清楚的方式,來說明自己的感覺。 在累積了十幾、二十年的經驗之後,我的標準逐漸成形,那就是策略本身是否具有「故事性」?是否能夠呈現一個生動的「故事」?而這就是我用來判斷策略好壞的標

準。 我寫作這本書的目的,是希望能夠從「故事」(narrative story)的角度,深入分析競爭策略與競爭的優先順序,以及其背後的理論和思考模式等事物的本質。本書所要傳達的訊息,簡單來說,就是好的策略,就是你不自覺想要告訴他人的有趣故事。 關鍵就在於策略的「好壞」,而非是否「一矢中的」。事實上,沒有人知道「好策略」是否能夠成功,而且,就算策略本身是好的,失敗的情況也不在少數。因為我們無法直接控制顧客和競爭對手,而未來也充滿不確定性,生意是否能夠成功,「不做不知道」,但擁有「好策略」,還是有其意義的。 如果同時考量策略是否能夠「一矢中的」及其好壞,會出現以下四種組合。

貨物稅減徵補貼政策對減少老舊機車之影響

為了解決蘆 洲 中古車 行 的問題,作者王鼎硯 這樣論述:

我國機車密度居亞洲之冠,由於地狹人稠、使用便利,機車一直是最常見的交通工具,因而造成機車總登記數、每百人擁有機車數及老舊機車數量一直居高不下。伴隨著因全球暖化所造成的環境問題日趨嚴重,世界各地空氣汙染議題逐漸為人們所重視,因此若能適時汰換老舊、高汙染機車,以新世代更環保之機車取代,將有利於減少移動性汙染所帶來的環境影響。貨物稅條例第12 條之5 係於民國105 年1 月8 日起施行,本研究係使用差異中的差異法作為研究方法,以政策前後民國103 年及105 年的交通部統計處「機車使用狀況調查」為樣本,車齡為應變數,已行駛公里數、平均油耗、全年保養維修費、性別、年齡、每月個人所得為自變數,並將預

計再使用幾年後淘汰和淘汰後是否繼續購買設為虛擬變數,且亦依是否繼續購買區分為實驗組和控制組等建立迴歸模型,以評估貨物稅減徵補貼政策對減少老舊機車之影響。由實證結果可得知,在以整體車齡為應變數時,其實證結果為負且顯著,代表貨物稅減徵政策實施後,的確有達到促進汰舊換新減少老舊機車之目的。

想知道蘆 洲 中古車 行更多一定要看下面主題

蘆 洲 中古車 行的網路口碑排行榜

-

#1.五股幼兒園德音分班周辺の中古車販売 - NAVITIME Travel

SUM優質車商聯盟台順汽車: 新北市泰山區新北大道五段447號: 中古車販売: 五股幼兒園德音分班から約4,259m先. 順心優質車商聯盟博飛汽車: 新北市蘆洲區中山一路86號 ... 於 travel.navitime.com -

#2.新北中古機車的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

還有新竹中古機車、中古機車、台中中古機車、古董機車、中古車床。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 蝦皮購物vip711117(6), 新北市蘆洲區 · 波波機車工作室2020 山 ... 於 biggo.com.tw -

#3.Honda Motorcycle: 台灣本田重機

為了持續實現「The Power of Dreams」的品牌精神,Honda Motorcycle 將成為你驅動向前的力量,以不斷飛躍的技術和性能,滿足你所有對動能與夢想的渴望,與你一同並肩 ... 於 moto.honda-taiwan.com.tw -

#4.SYM三陽機車官方網站|台灣機車品牌熱銷首選SYM機車

SYM三陽機車以精湛工藝和體貼人性的設計,提供多款不同機能的SYM機車車款,滿足機車族不同功能的渴望。多款三陽機車行銷海內外,SYM機車已是台灣引以為傲的機車領導 ... 於 www.sym.com.tw -

#5.全輪車業-蘆洲機車買賣維修

蘆洲 地區最專業機車行-「全輪車業」,專營新舊機車買賣交換、機車維修保養服務、機車排氣定檢、機車分期付款、舊車貼換新車、舊車高價回收、全省翔順託運! 於 www.clservice-tw.com -

#6.新北市國都中和所中古車的價格-FindCar 找車網

有46 台新北市,國都中和所,中古車的車輛、平均車價57.3萬,PRIUS 1.8 Toyota 豐田PRIUS 新北市2017 紅色系自排國都中 ... 金豪華汽車 ... 地址:新北市蘆洲區正和街23號 於 www.findcar.com.tw -

#7.蘆洲區汽機車免留車

備負責人身分證營利事業登記證支票公司車或個人車行照。本公司可在3分鐘內告知 ... 蘆洲區汽機車免留車持個人票公司票客票。 ... 新車中古車可原車使用讓你更便利。 於 v33.ug97.tw -

#8.中古車收購,二手車收購: Go Cha估車王子一號店

中古車行,台北中古車行,蘆洲中古車行,台南中古車行,高雄中古車行,中古車推薦,台北中古車推薦,蘆洲中古車推薦,台南中古車推薦,高雄中古車推薦,到府估車,台北到府估車, ... 於 www.gocha.com.tw -

#9.宏運汽車商行: 認證汽車,進口車,中古車,國產二手車推薦

宏運汽車商行是位於桃園市龜山區萬壽路一段230之1號的汽車,進口車,中古車,國產店家,宏運汽車商行提供優質的汽車,進口車,中古車,國產產品與服務,與宏運汽車商行相關的 ... 於 www.honyuncar.taipei -

#10.詠信國際- 二手車經銷商

2018年式|E300 AMG ✔️P20智慧駕駛輔助✔️夜色套件✔️抬頭顯示器✔️智能手機整合✔️雙液晶儀表✔️環景影像✔️天窗✔️車內氛圍燈✔️摸門系統✔️柏林之音✔️ ... 於 ftccar.business.site -

#11.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

聖行子管管人敢宰賢說人屬艇兵節日大二五疏品酒白易林光「應而出蕃客師造謠 ... 项新一條普政國上時要到計上中威廉」慈善工流書設牙醫灘詩去湖中古洞「醒華今西出事”简 ... 於 books.google.com.tw -

#12.中古車行推薦|板橋興達汽車|Save認證車推薦

Mar 18. 2020 17:51. 中古車行推薦|板橋興達汽車|Save認證車推薦|推薦二手車中古車買賣|有認證有保固買車更安心. 1116. 創作者介紹. 於 joan770712.pixnet.net -

#13.中古車行之詠信車業 - 前方逆行的夢境

新北市蘆洲區三民路539號簡介【FTC】詠信車業創立於2004年11月在三重開第一家總店,其設計出灰底白字的【FTC】品牌Logo雖然是簡簡單單的三個字, ... 於 baike.pixnet.net -

#14.蘆洲中古車行在PTT/Dcard完整相關資訊

提供蘆洲中古車行相關PTT/Dcard文章,想要了解更多新東二手車、漢欣汽車、中古車App有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#15.中古車行遭轟4槍! 警逮蘆洲黑幫大哥、槍手起出2支槍| 社會新聞

3名犯嫌在案發前聚集策劃開槍。(圖/翻攝畫面)17日凌晨5時許,北市士林承德路4段一間中古車行驚爆槍響,事後住戶驚見鐵門上有4個彈孔, ... 於 m.match.net.tw -

#16.新北市-大鴻汽車|HOT大聯盟中古車- 車商簡介

價格 年式 里程 車色 地區 72.8萬 2021 31,817 白色系 新北市 99.8萬 2017 73,378 白色系 新北市 39.8萬 2017 39,801 鐵灰系 新北市 於 www.hotcar.com.tw -

#17.John_DA, 汽機車零配件在旋轉拍賣

17 小時前 — 於汽機車零配件中找到最棒的交易!私訊購買! ... 車用點菸器擴充座. NT$50. 全新未使用當二手賣,台北東門或蘆洲自取,買家付運費。 於 tw.carousell.com -

#18.中古車行遭轟4槍主嫌竟是「蘆洲空保」接班人@東森新聞CH51

台北士林一家 中古車行 ,中秋連假前夕,遭人連轟4槍,警方連日追查,循線逮到槍手跟主嫌,主嫌供稱跟車 行 股東認識,聚餐喝酒都會找某名女子陪同, ... 於 www.youtube.com -

#19.臺灣舊地名列表- 维基百科,自由的百科全书

臺灣舊地名係指臺灣自開發史以來出現地名至今變革皆收納,並附錄福建金馬地區地名,但不含無從考證 ... 鷺洲河上洲, 1947年改名蘆洲, 蘆洲區. 五穀坑五股坑, 五股區. 於 zh.m.wikipedia.org -

#20.新東汽車- Yahoo奇摩中古車

2021 RX300旗艦原鈑件僅跑六千新車保固中實車實價新東汽車. 價格:2,258,000元搶好康出廠年份:2021行駛里程:6,000 km所在地區:臺灣新北市蘆洲區集賢路188號地圖顯示 ... 於 tw.usedcar.yahoo.com -

#21.小施汽車商行

如果工作不只是工作,是興趣……如果銷售不只是銷售,是交朋友…自2003年起堅持車況透明化,實車實圖實價,不調整里程數。『交車,只是服務的起點…』 於 sscars.com.tw -

#22.蘆洲中古車行、捷汽車、台北中古車在PTT/mobile01評價與討論

在蘆洲中古車行這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者woieyufan也提到請問台北中正大同萬華古亭新北新莊板橋三重蘆洲的夜市哪裡有套圈圈北部的好難找-- 我曾聽說過有一種 ... 於 bank.reviewiki.com -

#23.買中古車不擔心,SAVE認證車聯盟正式成立 - U-CAR新聞

繼2000年成立行將企業,以專業的SAVE認證制度推動中古車流通通路革新,裕隆集團更於今年7月成立「SAVE認證車聯盟」,期望將SAVE認證制度落實於中古車 ... 於 news.u-car.com.tw -

#24.1 - CarOK順心優質車商聯盟/順心嚴選中古車

打造最優質的中古車購車平台,多款車型與廠牌,中古車專業認證、延長保固、滿意保證,讓您安心開好車!輕鬆找尋屬於您的鍾愛品牌與看車地點!全省直營保修通路, ... 於 carok.tw -

#25.AutoStar專業的舊車估價買車平台-中古車買賣-大台北-二手車 ...

AUTOSTAR-杰運汽車-SAVE認證-實車實價-賣場車輛全部實車在庫-提供免費第三方檢驗-原廠查閱資料-價格透明-迅速付款-快速過戶-免費到府估價-專業第三方鑑定-您的買車第一 ... 於 www.autostar.com.tw -

#26.三重蘆洲中古機車精選推薦 - Facebook

桃園世誠中古機車行- 二手機車買賣. Motorcycle Dealership. 2,250 people like this ... Message. 三重蘆洲中古機車精選推薦, profile picture ... 於 m.facebook.com -

#27.台灣租屋網

榮獲經濟部金網獎租屋網站,提供免費查詢全台灣租屋資訊,刊登只要300元,出租快速有地圖,街景,實景照片,線上聯絡屋主等,與Yahoo房地產聯播,一站刊登多站曝光租屋物件多 ... 於 www.twhouses.com.tw -

#28.天氣預報粉嶺

忠信錶行械劫案. 迪士尼金卡好友同行. 還車. 光影的書寫grd 極致的浪漫. ... 常州武进九洲喜来登酒店. 中控科技. ... Abc 好車網中古車. 於 comitatogenitorisanmartino.it -

#29.新北市蘆洲區|新北市三重區|中古車銷售人員工作職缺/工作 ...

幸福企業徵人【新北市蘆洲區|新北市三重區|中古車銷售人員工作】中古車買賣業務人員、銷售業務、SUM金豪華汽車/汽車銷售業務等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多 ... 於 www.1111.com.tw -

#30.上好中古車行/負責人:吳_連- 蘆洲區

公司名稱:上好中古車行·代表人姓名:吳_連·公司所在地:新北市蘆洲區永平街40號3樓·統編:75977754資本總額:200000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2020/3/24. 於 gotw101.com -

#31.蘆洲二手車買賣專家推薦 - Pro360達人網

蘆洲 二手車買賣專家10大推薦 · 一台車凸歸呆丸 · 自由藍網路及行銷活動&企劃工作室 · 心止水防水工程 · 林躍湶 · 楊宇 · 鼎順國際企業有限公司 · 彩信工作室 · 鬼斧神工有限公司. 於 www.pro360.com.tw -

#32.估車王子全台到府估車新北台北中古車批發-新北市> - 店家日報

新北二手車收購,新北中古車收購,全台高價收購中古車,全台高價收購二手車, ... 您想賣車的時候,不免常常尋遍各大車行,而位在新北市蘆洲區的『估車王子』是專業的收車 ... 於 buzzdaily.tw -

#33.realme narzo 50 Pro 價格查詢 - Sogi!手機王

蘆洲 區. 新北市蘆洲區長安街45號. 買手機免綁約可享無卡分期⭐各家門號續約⭐新辦⭐門號攜碼⭐舊換新優惠⭐高價回估中古機⭐信用卡/無卡分期/. $8,700. 於 www.sogi.com.tw -

#34.「蘆洲中古車行」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

各國進口車. 經歷:. ,... 保固、保修、保養的服務。若您有買賣中古車的需求,歡迎立刻聯繫或前往新北市車商:新東汽車。 ... 地址:新北市蘆洲區集賢路188號. (新東汽車 ... 於 1applehealth.com -

#35.CarOK順心優質車商聯盟/順心嚴選中古車

輕鬆找尋屬於您的鍾愛品牌與看車地點!全省直營保修通路,讓您買車順心、使用安心,買賣中古車的好選擇。 ... 依車商名稱 ... 新北市大地行汽車商行 黃俊清0953565985 於 www.car-ok.com.tw -

#36.大鴻租車蘆洲二手車收購全省二手車買賣蘆洲中古車買賣推薦 ...

位在新北板橋的【大鴻租車】,離板新捷運站走路只需6分鐘左右,始終秉持著『以客為尊、專業誠信、價格透明』的經營理念,在業界上也累積無數的好口碑 ... 於 twcatalog.pixnet.net -

#37.Benz 越野車二手

Benz 越野車二手 我英wcf. 噴射飛航買去程送回程visa. こだま500 系. 中大東亞銀行. 企鵝是鳥類嗎. 路路行欧洲怎么样. 木間. 於 associazioneportaromanabella.it -

#38.福特原廠認證中古車

RANGER 3.2: 2017 (4年~) · RANGER 3.2: 2014 (8年~) · KUGA 2.0: 2017 (5年~) · KUGA 2.0: 2016 (5年~) · FOCUS ACTIVE 1.5: 2021 (~1年) · FOCUS 1.5: 2019 (2年~) · FOCUS 1.5 ... 於 www.fordassured.com.tw -

#39.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#40.新北市蘆洲區中古車推薦

中古車 買賣推薦,您需要的二手車買賣、二手車回收、中古車估價、中古車商、權利車、報廢車、收購中古車等中古車各項服務,數家專業二手中古車公司在J厚啦等您來諮詢。 於 www.jhola.com.tw -

#41.TOYOTA

全新TOYOTA官網,給您全新的賞車體驗與更優質貼心的e化服務,引領快速啟動、體驗未來生活! 於 www.toyota.com.tw -

#42.二手街車

成蘆進口摩托車【KAWASAKI】Z400 新北市蘆洲區. ... 無論係新車,二手車,私人自讓,車行放售,私家車,客貨車,房車,家庭車,七人車,跑車,開篷車,越野車,SUV ... 於 mediterraniadansa.cat -

#43.龍億汽車‧中古車‧二手車‧新舊車‧HOT好車大聯盟‧認證車‧國產車 ...

榮獲2021年年度:8891中古車網- 頒發- 最佳客戶滿意度【8891全省十大最受歡迎車商】獎項-【全民防疫-守護您的安全-配合政府振興五倍券-您買車 ... 優‧質‧車‧輛‧導‧覽 ... 於 www.lecar.com.tw -

#44.Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車

56 輛福斯中古車. 位置. 以車型或關鍵字查詢. 56 車輛. 位置. 56 車輛. 位置. 開始搜尋. Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車. 本網站版權由以下品牌所有. Volkswagen ... 於 www.dasweltauto.tw -

#45.詠信國際FTC-8891中古車

8891中古車為您提供車行店鋪詳細資訊,包括店鋪的出售車輛、地址、營業時間、成立時間和聯絡方式等, ... 新北市蘆洲區三民路539號[地圖] ... 車行地址二維碼 ... 於 auto.8891.com.tw -

#46.中古車行遭轟4槍! 警逮蘆洲黑幫大哥、槍手起出2支槍

17日凌晨5時許,北市士林承德路4段一間中古車行驚爆槍響,事後住戶驚見鐵門上有4個彈孔,警方循線鎖定1部涉案車輛,在21日晚間7時許,在新北市五股區 ... 於 www.ctwant.com -

#47.民權汽車商行地圖|地址:新北市蘆洲區民權路90號1樓

新北民權汽車商行地圖上地址:新北市蘆洲區民權路90號1樓,緯度、經緯座標:「25.087881、121.474388」,分類:新北市蘆洲區汽車維修服務,電話:02-2281-0636. 於 poi.zhupiter.com -

#48.原廠認證中古車 - Land Rover

Find your ideal APPROVED pre-owned Land Rover car for sale from official Land Rover dealerships across Taiwan using our easy to use vehicle locator. 於 approved.tw.landrover.com -

#49.高行情5-20%收購-新北市中古車/中古車收購/中古車買賣/新北 ...

新北中古車買賣/新北中古車行情/新北中古車推薦/新北中古車收購/新北中古車估價/ ... 泰山中古車/泰山二手車五股-五股中古車/五股二手車蘆洲-蘆洲中古車/蘆洲二手車萬 ... 於 www.fanda.tw -

#50.福城車業|蘆洲機車行,新北光陽機車 - shop1688

福城車業在蘆洲深耕將近30個年頭,經營各大廠牌新車展售服務、噴射維修保養、中古車/蘆洲機車行,蘆洲YAMAHA專銷,蘆洲KYMCO專銷,蘆洲光陽機車,蘆洲山葉機車,GOGORO維修 ... 於 www.shop1688.com.tw -

#51.一手車訊2016/5月號NO.305(PDF) - Google 圖書結果

海洋靚行曲時尚上市 110 高 CP 歐洲休旅 SKOdaYet Sp80alH 即 0 巾 108 待客以誠杜絕黑心~馳加蘆洲集賢店 214 你所不知道的中古車市場連載 2 ~中古車商都是黑心的? 於 books.google.com.tw -

#52.漢欣汽車新北市優質認證中古車商 :: 全台機車排氣定檢站資訊網

新北市三重區地區優質認證中古車商漢欣汽車,SUM汽車網平台認證,提供完整的中古 ... 機車行名稱:順華車行有限公司連絡電話:02-22828124所在城市:新北市鄉鎮區:蘆洲區 ... 於 motorcycle.iwiki.tw -

#53.丁先生【多2-3萬】全台高價收購中古車,收購二手車,保證高 ...

賀! 2015年豐田RAV4 台北廖先生成交 · 賀! 2015年福特酷加蘆洲李先生成交 · 賀! 2011年喜美八代新竹李先生成交 · 賀! 2012年現代ix35 板橋張先生成交 · 賀! 2015年賓士S400 ... 於 www.selltocar.com -

#54.中古車二手車業務助理-金閣汽車職缺 - 518熊班

只有兩種方式可以改變1. 你有專長有高學歷能做高薪工作2. 學習業務行銷工作如果您有心改變現況不要害怕付出行動猶豫只會使你原地踏步Never give up ! 不要放棄任何學習挑戰 ... 於 www.518.com.tw -

#55.上好中古車行 - 台灣公司情報網

上好中古車行,統一編號:75977754,公司所在地:新北市蘆洲區永平街40號3樓,代表人姓名:吳榮連,分公司(1),OpenData(8) 於 www.twfile.com -

#56.BMW-中古車銷售-新頂級汽車

中古車 銷售-中古車收購,台北中古車收購,新莊中古車收購,蘆洲中古車收購,二手車收購, ... 二手車買賣,台北二手車買賣,新莊二手車買賣,蘆洲二手車買賣,中古車行推薦, ... 於 www.newtop-car.com -

#57.第2季房市前景不妙...第五波打炒房6月登場?央行這麼說 - 房地產

延伸閱讀 · 蘆洲醫院遲遲未蓋侯友宜拜託內政部盡快審查 · 預售屋建照展期仍不可順延完工 · 影/洪峰失準?柯文哲:現在雙北確診數像平原「我也搞不清楚」 ... 於 house.udn.com -

#58.地圖找屋 - 591租屋

新北市-蘆洲區-信義路. 住辦/2房1廳1衛1/2F 22坪. 18,000元. 全新套房近家樂福矽品生活機能優. 彰化縣-彰化市-金馬路二段. 分租套房/ 4/4F 5坪. 3,500元. 於 rent.591.com.tw -

#59.[問題] 蘆洲的二手機車行- 看板BigSanchung - 批踢踢實業坊

大家好~ 小妹是一個假蘆洲人, 雖然住蘆洲20年了,卻對於蘆洲真的沒有到很熟悉,希望大家可以幫我推薦一下二手車行, 有想過的車種為my150,ktr, ... 於 www.ptt.cc -

#60.上好中古車行 - 台灣公司網

上好中古車行,統編:75977754,公司所在地:新北市蘆洲區永平街40號3樓,代表人姓名:吳榮連,設立日期:109年03月24日. 於 www.twincn.com -

#61.估車收購中古車新北蘆洲區escape 我是小許0912897287 ...

估車收購中古車新北蘆洲區escape 我是小許0912897287 LINEID:@888car 收購 ... 幾小時內如果放假則在隔日上班就辦得乾淨並回傳過戶乾淨的憑證及新行照 於 milktea2013.pixnet.net -

#62.漢欣汽車新北市優質認證中古車商

新北市三重區地區優質認證中古車商漢欣汽車,SUM汽車網平台認證,提供完整的中古車售後服務、車源三大保證,堅持只賣好車的平台- SUM汽車網。 於 www.sum.com.tw -

#63.亞鈺/欣亞汽車(土城)二手車中古車進口車汽車銷售業務專員無 ...

貸款協助及其他相關事宜---- 亞鈺汽車買賣大略雄才招兵買馬三店聯徵男女老少不限 ... 我們只希望公司能讓弟兄和家人生活無虞穩定的生活進而行有餘力對社會貢獻己能! 於 www.104.com.tw -

#64.北市中古車行遭開4槍警告警逮人才知竟因傳播妹而起 - 蘋果日報

據悉,林男本是綽號「空保」的已故蘆洲角頭劉保生小弟,劉遭槍殺後,林男地位大幅躍進,同時承接「空保」舊有勢力與地盤。林男某日從熟識的傳播妹口中得知 ... 於 tw.appledaily.com -

#66.新北三重中古機車行

對機車有問題但不知道該怎麼解決嗎?推薦新北三重十大高人氣機車行,中古機車行,讓愛車的你一手掌握最新資訊! 於 www.motorcycle-union.com -

#67.豐田認證中古車好嗎

toyota 豐田原廠中古車(二手車),來自toyota原廠的最佳保證,toyota原廠完整且 ... 的中古車靠譜嗎深怕被二手車行當原廠認證中古車(cpo)跟二手車商,你會選哪個? 於 studiodentisticomazzara.it -

#68.上好中古車行 - 黃頁任意門

上好中古車行,統編:75977754,地址:新北市蘆洲區永平街40號3樓,負責人:吳榮連,設立日期:2020-03-24,變更日期:2020-03-24,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#69.東森房屋:鹿港透天4年漲38% | 區域情報 - MyGoNews

至於中古透天行情,若是在鹿港市區總價約在1,100到1,200萬元左右,外圍區域則 ... 「蘆洲新設醫院」如有急迫性新北市政府可迅行變更內政部將予以協處. 於 www.mygonews.com -

#70.大鴻汽車- 中古車販售| 車商資訊| 店鋪照片

販賣種類: 平行輸入、高級車、國產車、商用車、其他 · 聯絡人:0955178098 · 市話: · 手機: · 營業時間:週一至週日10:00 ~ 20:30 · 賞車地址:新北市蘆洲區-三民路86-2號 ... 於 www.abccar.com.tw -

#71.新東汽車

... 車認證、保固、保修、保養的服務。若您有買賣中古車的需求,歡迎立刻聯繫或前往新北市車商:新東汽車。 ... 地址:新北市蘆洲區集賢路188號. (新東汽車)三角窗. 於 www.isave.com.tw -

#72.新北市汽車商業同業公會|TACA優良車商聯盟|中古、二手車 ...

政府立案公會保證會員組成皆是政府立案,合法有執照之公會會員TACA優良車商聯盟嚴選優良中古車讓您買車有保障、交易安全讓您買的很放心用的安心. 於 www.taca.org.tw -

#73.上好中古車行 - 公司資料庫

上好中古車行的公司登記資料. 統一編號, 75977754. 公司名稱, 上好中古車行. 負責人, 吳榮連. 登記地址, 新北市蘆洲區永平街40號3樓. 於 alltwcompany.com -

#74.蘆洲二手機車

蘆洲 二手機車情報,波波機車工作室收購機車二手機車買賣買機車賣機車機車買賣. 二手機車經銷商... 波波搬新家囉~蘆洲區民生街51-1號(春進越南小吃店門口)巷內隱藏版 ... 於 needmorefood.com -

#75.重陽二手車行】評價電話 - 熱搜情報網

重陽二手車行(地址:241台灣新北市三重區重陽路三段84號|電話:null)更多【汽車】熱搜推薦-:三重二手機車行:易宏汽車評價:金豪華汽車評價:蘆洲中古車行:土城中古車 ... 於 hot-shop.cc -

#76.服務據點 - 格上租車‧閣下至上

站點地址:新北市新店區中興路三段3號B1(行遍天下大樓A棟); 聯絡電話:02-2915-3311; 訂車 ... 站點地址:新北市蘆洲區三民路88號; 聯絡電話:02-2285-2299; 訂車 ... 於 www.car-plus.com.tw -

#77.全國電子

全國電子線上購物提供大小家電、廚房家電、生活百貨、電腦筆電資訊、3C數位等商品,網路購買也享有商品優惠及安心保固服務,24H線上買,一應俱全都在全國電子。 於 ec.elifemall.com.tw -

#78.兒童BNT明開打6歲以下最快7月打莫德納 - 好房網News

圖為民眾至北車疫苗施打站施打莫德納疫苗後壓著注射的手臂離開。圖/陳怡誠攝 ... 蛋撻還在速食店自創甜點品牌 · 蘆洲蓋醫院侯友宜:請中央盡快審查 ... 於 news.housefun.com.tw -

#79.【鴻安*二手中古機車行】, 線上商店| 蝦皮購物

歡迎參觀【鴻安鴻翔車業行】的賣場如有看到有喜歡的商品,歡迎大家來詢問喔! 也可以直接打電話來店裡預約看車子哦! 地址:新北市蘆洲區民族路185號(對面是板信商銀) ... 於 shopee.tw -

#80.四季旅行搶鮮報: - 第 12 頁 - Google 圖書結果

welu CK the World X - TRAIL 裕隆日產汽車股份有限公司服務專線: 0800-088-888 ... ( 02 ) 2260-2211 蘆洲( 02 ) 2283-9881 林口( 02 ) 2609-1678 樹林( 02 ) 2687-2266 ... 於 books.google.com.tw -

#81.詠信車業新北市-2手車訊-選好店買中古車!媒體嚴選百大安心店

新北地區中古車商推薦:Goo百大好店 詠信車業評價. 詠信車業 新北市蘆洲區三民路539號 電話:(02)2289-7799. 汽車一旦掛牌上路就開始貶值尤其是前三年期間折舊率最高, ... 於 used.carnews.com -

#82.蘆洲區志成汽車商行- 批發業 - EZ搜公司

二手車,中古車,買賣交易網,台灣汽車大聯盟捍衛您的權益,政府認定的公證者,讓您買車安心、放心。嚴選車商、專業認證、實車實價-中古車寄售、二手車搜尋、二手車交易平台, ... 於 www.ezsogosi.com -

#83.估車王子全台到府估車新北台北中古車批發-新北市

... 中古車,全台高價收購二手車,台北二手車收購,台北中古車收購,蘆洲中古車買賣, ... 賣車推薦買家,新北收二手車車行,台北收二手車車行,蘆洲中古車行推薦. 於 www.soeasy.today -

#84.我的房價最划算: 詢價、估價、比價、出價一次到位

... 行館三重國小及第金站三和國中三和101註徐匯中學黃金四季三民高中三千院蘆洲 ... 7 44.91 11 52.92 周圍中古捷運站社區名屋齡(萬元/坪)均價行情預估乘車時間(分) 6 ... 於 books.google.com.tw