薛 西 弗 斯 的神話 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlbertCamus寫的 瘟疫(2021最新名家譯本,卡繆對疫情下被禁錮人心的鼓舞) 和林真如,陳櫟宇的 從牛虻到薛西弗斯:改變世界的67場演說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[心得] 薛西弗斯的神話,我到底看了什麼(雷 - Mo PTT 鄉公所也說明:[心得] 薛西弗斯的神話,我到底看了什麼(雷. 作者: doris413(原文連結). 2年. 老實說這部劇看到一半就有點意興闌珊了林林總總的bug 實在太多不太喜歡韓泰術是「絕對 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和崧燁文化所出版 。

國立清華大學 中國文學系 顏健富所指導 朱芯儀的 《晚清「戰爭敘事」研究──譯介、圖像、新小說》 (2020),提出薛 西 弗 斯 的神話 評價關鍵因素是什麼,來自於晚清、戰爭敘事、譯介、圖像、新小說。

而第二篇論文亞洲大學 視覺傳達設計學系 朱庭逸所指導 吳書媛的 張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯 (2019),提出因為有 張徐展、紙紮、尼采、存在主義的重點而找出了 薛 西 弗 斯 的神話 評價的解答。

最後網站《西西弗斯的神話》結局低收被批爛尾朴信惠收視神話破滅則補充:《西》劇既不叫座亦不叫好,男女主角避過世界末日,表面上大團圓結局,然而奸角金炳哲未死,似為續集埋下伏線,網民卻批評開放式結局爛尾。 由《藍海傳說》 ...

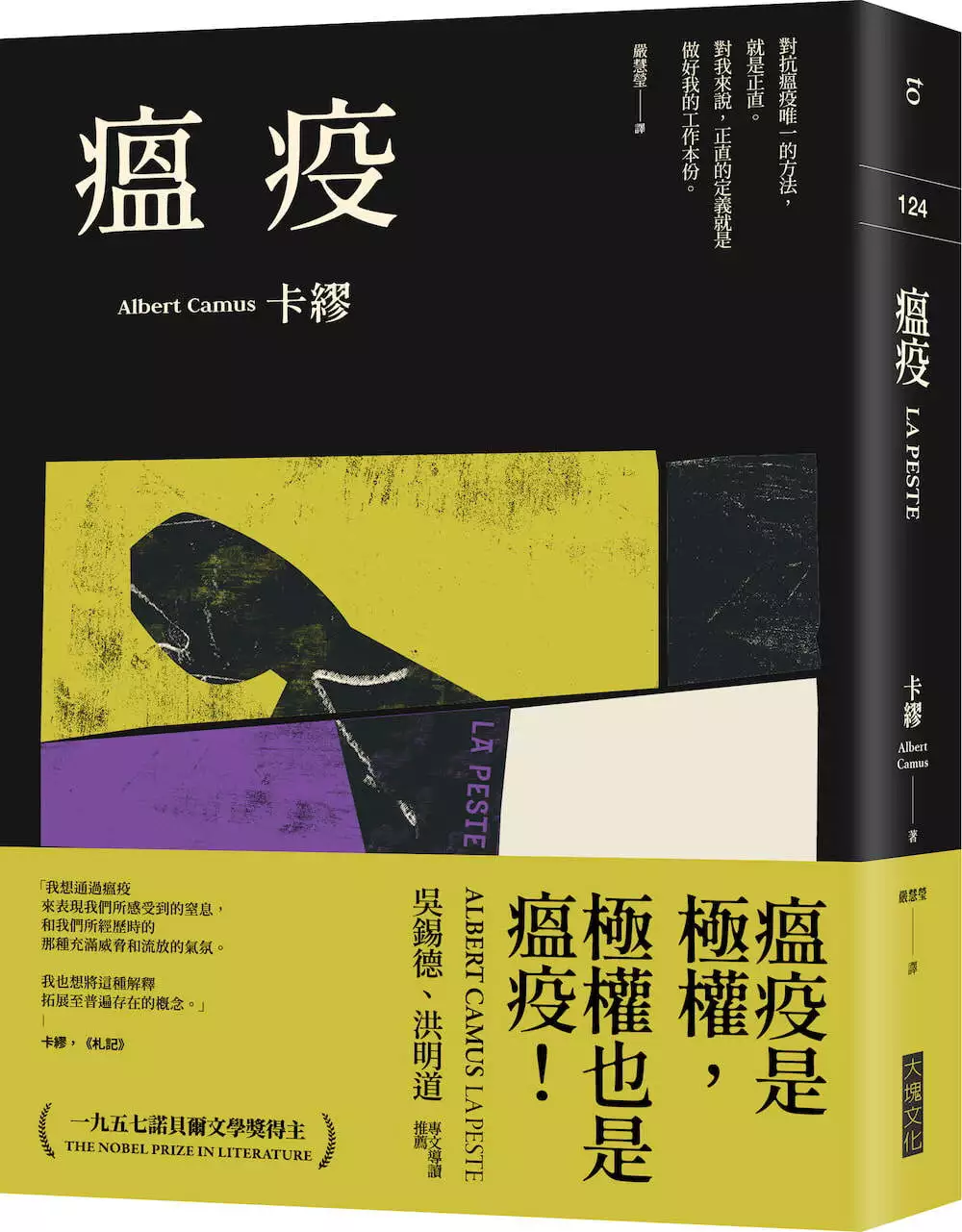

瘟疫(2021最新名家譯本,卡繆對疫情下被禁錮人心的鼓舞)

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 評價 的問題,作者AlbertCamus 這樣論述:

# 瘟疫是極權,極權也是瘟疫! # 卡繆面對疾病與極權的反抗姿態,細緻描繪了人類的反抗精神。 # 一九五七年諾貝爾文學獎得獎作品。 # 吳錫德、洪明道 專文導讀推薦。 # 「我想通過瘟疫來表現我們所感受到的窒息,和我們所經歷時的那種充滿威脅和流放的氣氛。我也想將這種解釋拓展至普遍存在的概念。」——卡繆 瘟疫逼我們打開眼睛,逼我們去思考。 世界上一切的惡和這世界本身的真相,也會出現在瘟疫中。 面對這樣的瘟疫,人們該奉行的唯一口令是反抗。 — 卡繆 — 卡繆的《瘟疫》是文學史上的重要著作,每當疫疾來臨,這本書總是最早被拿出來討論的現代

文學作品之一。但卡繆不只描寫瘟疫,也將面對瘟疫時人類由一開始的抗拒、否定,之後確認,最後誠實地面對自己面對處境,踏實地將圍困人類的瘟疫加以處理。這太像我們經歷過的一切,先是抗拒疫情,接著否認會大規模人傳人,等到狀況嚴重了,不得不確認遇到大疫,接著才願意誠實面對困境加以處理。經典作品就是有如此的價值,跨越時代反映普世人類,也時時提醒著我們。 《瘟疫》的故事描述一九四幾年的阿爾及利亞奧蘭城,一位醫生發現城裡有不明的疾病,察覺很多老鼠倒斃路旁,開始懷疑城裡有了鼠疫,上報給政府機關,但政府機關卻不想因此驚動人民,遲遲沒有作為。後來疫情爆發,整個城市封鎖,與外界隔離,小說中的幾位主要角色的邊緣小人

物(相對於有權力的官員)各自以自己的方式投入防疫工作。《瘟疫》的故事展現了認識世界的荒謬之外,必須要站出來加以反抗,才能爭取到自己的幸福。小說裡還提到:「追求幸福沒什麼可恥的,但是獨自一個人幸福,就可能會讓人覺得可恥。」標示出這種對幸福的追求,不是個人小利,而是全體的幸福。 《瘟疫》與《反抗者》、《正義者》同屬於卡繆同一創作時期的作品,卡繆在其札記中稱為「反抗系列」,這系列的三部曲作品以小說、論述、戲劇等三種文類,反覆辯證人類與惡對壘的反抗精神,訴求個人認知上的反抗,面對過分的事物要勇於畫出底限,說不。 卡繆在一九四〇年創作《異鄉人》時有了寫作《瘟疫》的靈感,當時德國占領了大半個法

國,他隨著任職的《巴黎晚報》遷移到克萊蒙費朗,再到波爾多,這種被迫逃難、遷徙、被圍困的感受成了他的靈感。《瘟疫》一方面是真實發生在當時法屬阿爾及利亞奧蘭城的斑疹傷寒,一方面指涉的是入侵法國的德國納粹法西斯政權;傳染病讓人類不得不封鎖彼此,對彼此懷疑,就像法西斯政權,也讓原本自由的人們彼此疑忌,在行動上也被限制、被封鎖。這部小說利用一個城市被疾病困擾的故事,表達一個超越於荒謬的反抗願景:在對抗邪惡的鬥爭中團結的可能性,以及友誼和社群的力量。我反抗,故我們存在。 卡繆反抗系列三部曲:《瘟疫》、《反抗者》、《正義者》 卡繆前後花了七年時光,博覽史料及文獻,又靜心思索人類處境。以納粹德軍入

侵法國的大逃亡,以及確實發生在他的故鄉阿爾及利亞奧蘭市的疫情封城的真實背景,採編年史方式,寫出這本逼真寫實,人物鮮明,細節詳實的寓言式小說。他曾在一九四二年的札記裡寫道:「鼠疫,意味著痛苦和死亡的恐怖,隔離、流亡,分散,這些都是人的命運。人可能自暴自棄,屈膝服輸,並從中看到懲罰罪惡的上帝之手。但人也可以透過反抗,透過團結一致,重新取得自己的尊嚴及自由。」——吳錫德 此時此地讀《瘟疫》,我想起二〇一六年電影《正宗哥吉拉》。《正宗哥吉拉》裡沒有英雄般的人,也沒有屬於人類陣營的巨獸與之抗衡,描述的是人類作為集合體和哥吉拉的對決。哥吉拉反映出人類集合體面對災難時的樣貌,包含了僵化但仍不斷自我修正

的官僚系統、恐慌而有秩序的市民、試圖解決問題的技術官員、日本政府的外交處境。 《瘟疫》同樣沒有偉大的故事,鼠疫並非上帝給人類的懲罰,人也並非正義的一方,沒有英雄從天而降拯救眾人。舊時代敘事失效,意義從何而來呢?《瘟疫》在這樣的框架下,寫下另一種版本的人類處境。 《瘟疫》中有些片段讀來尤其有共感,其中的角色和現下的人們一樣關心著每日確診數。不過,《瘟疫》提供了使人拉開距離的契機,暫時脫離當下的種種情緒,重新對我們正在發生的事賦予評價。 即使清楚知道挑戰必然來臨,強調理性和責任,《瘟疫》仍保有人的情感和溫度,也許這是給我們這個瘟疫時代的禮物吧。——洪明道 災難是常見之事,但是一旦

災難落到自己頭上,往往難以置信。世界上瘟疫和戰爭不斷頻繁發生,但是在瘟疫和戰爭面前,人們還是一樣不知所措。⋯⋯ 還沒有人真正接受瘟疫的事實。大多數人在意的只是生活習慣受到擾亂,或是利益受到損害。他們因此惱火、氣憤,這些情緒是不足以拿來對抗瘟疫的。例如,他們的第一個反應就是怪罪當局。——《瘟疫》 這世界上的惡幾乎都來自於無知,愚昧的善意可能和惡意造成同樣大的損害。世上的好人多於壞人,事實上問題不在於此。人們或多或少無知,這或多還是或少決定了善或惡,最令人悲痛的是自以為無所不知的無知,並自認為有權殺人。殺人者的靈魂是盲目的,若沒有清晰洞見,就不會有真正的良善與崇高的愛。——《瘟疫》

《晚清「戰爭敘事」研究──譯介、圖像、新小說》

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 評價 的問題,作者朱芯儀 這樣論述:

本文聚焦中國晚清「新小說」之「戰爭敘事」,挖掘學界經常忽略的晚清戰爭議題,嘗試跨語言、跨文類的研究方式,觀察譯介軌跡、新式文學典範。以往學界觀察近代「戰爭」,大多研究歷史事實、史觀脈絡、社會意義與文化象徵。學者們關注的「戰爭」也幾乎落於現代以降,探查「戰爭」於現代文學的隱喻。然而,晚清的「戰爭」,非同以往,破除傳統「天下觀」之侷限,開啟嶄新的世界觀。故筆者認為,欲追溯「戰爭敘事」的近代起源,必須回到屢戰屢敗的晚清。「晚清」於中國文學長河中,不僅承先,更是啟後。晚清「戰爭敘事」乃體現中國近代困境、需求、爭逐與融合的重要切入點。若將晚清文學放入「世界」文學的脈絡中,則更能凸顯其擺盪於東/西、新/

舊的焦慮和掙扎。清末時期,梁啟超等人登高一呼,企圖改革詩界、小說界。此後「新小說」成為報刊雜誌中的佼佼者,背負啟蒙革新、傳遞新知、出版商業等使命。於此同時,晚清大量派遣留學生,至外國學習西學,翻譯重要哲思學說,譯介域外文學。域外小說傳入中國後,一時間洛陽紙貴,並具體影響近現代文學的發展。本文藉由觀察原著作者/小說至譯者的日/中譯本,與中國作者吸收譯介文學後所創作的「在地化」小說,梳理其中千絲萬縷的互動軌跡,顯露清末多元豐盈的文學風景。本文焦點不在翻譯文字的比對替代或翻譯符碼的轉換,乃憑藉譯介活動,關注晚清文化、思潮、出版、譯/作者間所形成的「文學場域」(Field)。「戰爭」與「戰爭敘事」所帶

來的問題/回應,足以代表晚清當時的時代轉折、文學轉向。尤其是近代「新小說」與侷限史實框架的「演義體」、歷史小說不同,開拓了更為積極、自由的創作方式,表達新的書寫典範和意識形態。此外,「圖像」早於小說敘事之前,便已在畫報上勾勒近代「戰爭」的樣貌。「圖像」不同於「文字」載體,彌補了文字敘事之缺漏,補充了近代「戰爭」的不同面向。所以,本文將蒐羅晚清軍事、戰爭的「新小說」和「畫報」,透過詳細的文本分析,鉤沉文本譯介行旅之後,衍生的書寫樣態。盡陳近代「戰爭敘事」的特殊性,包含:世界觀驟變之焦慮、世代交替的危機、軍事強化之需求、愛國精神的構築、性別改革之框架和身體/國體/文體的隱喻等。近代中國「戰爭」究竟

自何處來?觀察近代報刊的「戰爭敘事」,顯而易見地中國戰爭主要從「遠方」來。不僅如此,經過譯介、出版的域外戰爭、軍事小說又占據多數。俄國、法國、英國、義國等歐美國家先於中國經歷現代化,創作了相關文學著作。晚清秉持「師夷之長技以制夷」的立場,大幅譯介域外文學,不只從歐美譯介小說,也自日本譯介小說。此外,日本扮演西方與中國「譯介」的中繼站,許多作品由原文先轉譯為日文,再從日文譯介為中文。日本「明治維新」經驗、「武士道」精神、「尚武精神」遂一一來到中國。「戰爭」凸顯了保家衛國的責任及世代傳承的焦慮,期盼中國「少年化」的欲望,使「成長」與「從軍」畫上等式。時人盼望少年能夠離開家庭、學校與情人,投身戰場。

自日本傳來的「武士道」精神到了中國,加入濃厚「犧牲」、「祈戰死」的色彩,灌輸小說讀者為國犧牲的觀念,甚至成為「宣傳」從軍的「廣告」。小說除卻輸入愛國精神外,硬體軍備設施也是重點之一,於是出現各種飛天入海的戰爭形式與戰爭武器。作家們幻想陸戰、海戰、空戰的景況,勾勒「未來中國」擁有軍艦、大砲甚至生化武器,在「未來之戰」大敗諸國,重新成為「世界」主宰。看似天馬行空、創意十足的小說,卻一再地暴露現實中的無奈,知識分子、報人對國族衰亡的焦慮和擔憂。晚清「救國保種」的焦慮不只影響了男性,女性更處在「改革」的風尖浪口。國家存亡之際,女性是慈愛的母親、是賢慧的妻子、是孝順的女兒,是照料傷兵的看護,還是上場殺敵

的女兵,在國家需要的時候「易裝」、「變身」。晚清報刊一系列「女軍人」傳記,一方面從內部爬梳中國歷史,挖掘花木蘭、梁紅玉、秦良玉的事蹟,豎立「女軍人」典範;一方面向外援引,從日本、法國譯介女軍的故事、聖女貞德傳記,逐步將女性納入國族需求中。女性「易裝」成「女學生」、「女軍人」雖迎合國家利益,也藉機獲得性別鬆動的契機,浮出歷史表面。清末一連串「宣戰」、「迎戰」聲浪下,俄國文豪托爾斯泰的小說《伐林》譯介至中國為《枕戈記》。該小說是彼時鮮見「反思戰爭」的作品,筆觸深刻、敘事細膩。故事運用大量的人物對話,反省戰爭的殘酷無情,征人消耗生命時光,前途茫茫又命在旦夕。縱使,該類型的作品為數不多,卻在晚清戰爭敘

事中留下珍貴的印記,超越同時期文學的高度。最後,《點石齋畫報》首刊報導了「中法戰爭」,其「圖像」顯現了戰亂時代裡被「武化」、被「規訓」的各類身體。畫師憑著中國傳統的繪畫筆法和技巧,繪製戰場上各種扭曲、殘破、血腥的屍身,呈現統一、量化的近代軍隊「群體」。爾後,因中法戰爭而延伸爆發的「甲申政變」,涉及中、日、朝三國勢力爭逐。《點石齋畫報》特別設置「朝鮮亂略」專刊報導事件始末,綜合圖像、文字與歷史紀錄的文體方式,發揮針貶「春秋」之能,展現「繡像小說」之趣,反映近代「文體」、「身體」、「國體」的複雜交錯。本文尋覓諸多晚清小說、圖像,研究其譯介軌跡和敘事樣態,於古/今、東/西、新/舊互涉中成就戰爭敘事典

範,多姿多彩,嶄露新聲。

從牛虻到薛西弗斯:改變世界的67場演說

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 評價 的問題,作者林真如,陳櫟宇 這樣論述:

|激勵萬人的67場演講,改變世界的歷史時刻| ∥蘇格拉底──我是一隻牛虻 「我承認,他也許可以殺死我,或者放逐我,或者剝奪我的公民權;他可以認為,別人也可以認為,這樣做就大大的損害了我,可是我不那麼想。我認為他現在要做的這件事──不公道的殺死一個人──只會傷害他自己更深。」 ∥梵谷──對生命的熱愛 「當我畫一個在田裡工作的農民時,我希望人們感覺到農民就像莊稼那樣正向下融入到土壤裡面,而土壤也融入農民身上……當你開始感覺到世間萬物運動的這一普遍的節奏時,你才算開始懂得了生活。」 ∥甘地──非暴力是我的第一信念 「在過去,不合作的表現形式,是故意用暴力去反抗

作惡者……暴力的不合作只會使罪惡繁衍,而且因為罪惡是只能靠暴力來維持的,所以要停止扶助罪惡,就必須徹底摒棄暴力。」 ∥卡繆──薛西弗斯的神話 「薛西弗斯無聲的全部快樂就在於此,他的命運是屬於他的,他的岩石是他的事情;同樣,當荒謬的人深思他的痛苦時,他就使一切偶像啞然失聲……荒謬的人說「是」,但他永遠不會停止努力。」 ∥金恩──我有一個夢想 「我有一個夢想,有一天,這個國家會騰升起來,真真正正的實行我們的立國準則──我們認為這些真理是不言而喻的:人人生而平等。 我有一個夢想,有一天,在喬治亞州的紅色山丘上,從前奴隸的子孫和從前奴隸主的子孫能夠像兄弟一樣共坐一桌。

我有一個夢想,有一天,我的四個孩子能夠住在這樣一個國家──別人對他們的評價,不是基於他們的膚色,而是基於他們的品格。」

張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 評價 的問題,作者吳書媛 這樣論述:

動畫對於張徐展而言,是與這個荒唐又沈悶的社會重新連結的方式之一。個體在面對大環境下的不安無處發洩,便只能逃脫到夢境裡,因此創作對於張徐展而言就是建構一個烏托邦,擅長以魔幻的手法帶領觀眾用不同的角度觀看,創作中處處可見怪誕、詭譎的風格,在如夢如幻的錄像裡做自己的主人,然後對世態的謬態進行揶揄。本研究將以張徐展從2013-2017年開始製作的《紙人展》系列錄像為研究目標。由於《紙人展》系列錄像可說是張徐展創作歷程中一個重要的轉折點,將他的早期手繪動畫與近期紙偶動畫區分開來。同時,因為他的紙偶錄像裝置在當代錄像藝術中獨樹一格,因此《紙人展》系列裝置錄像不論是對於張徐展本人抑或是在當代錄像藝術都具有

其重要性。筆者認為不論以紙紮作為影像的素材亦或作品核心要傳達的內容皆與生死衰亡以及人生的茫然感有關,這些議題與存在主義所追尋的個人價值是可以連結起來的。筆者以文獻作為基礎,再藉由實際觀展與訪談更了解《紙人展》這個系列錄像,經由符號學解構《紙人展》紙偶錄像的影像內容,接著探討其表現形式,最後以尼采的存在美學切入,對作品進行分析。本文以色彩、時間、音樂、空間等不同面向,分析《紙人展》系列錄像的表現手法,發現張徐展藉由紙偶身上的色彩,轉化糊紙品的形象,並透過大面積的場景顏色與燈光的搭配,塑造出不同的情境;而動態影像的循環播放或是片段性影像的呈現,也強化了錄像物件的美學以及作品與觀者之間的互動;此外,

錄像裡頭的音樂以及作品以不同的敘事手法在空間呈現,也是張徐展錄像創作中,很重要的一環。《紙人展》系列錄像的每件作品,張徐展都為其搭配上各自專屬的曲調,重現出每個空間的家族回憶;並在作品展出時,透過不同的空間投射與媒介之間的轉換,帶給觀者不同的觀看經驗。最後,本文以尼采的藝術審美觀點分析《紙人展》,筆者認為張徐展的紙偶錄像不僅體現了日神阿波羅的造型藝術之美與酒神戴奧尼索斯的肢體生命力,更重要的是,展現了酒神在面對悲劇時死而復生的精神與振作,並帶出光明的面向。

想知道薛 西 弗 斯 的神話 評價更多一定要看下面主題

薛 西 弗 斯 的神話 評價的網路口碑排行榜

-

#1.2021韓劇《薛西弗斯的神話》引爆話題!時空背景交錯

2021上半年話題超高的韓劇《薛西弗斯的神話》,目前已播到第八集,收視率一直都非常亮眼!在Netflix的熱門排行榜上,也有第二名的好成績。 於 www.bella.tw -

#2.【開箱】韓劇《薛西弗斯的神話》:科幻題材大雜燴

【開箱】韓劇《薛西弗斯的神話》:科幻題材大雜燴,究竟會大好或大壞? 電影神搜. 發布於2021年02月26日05:49 • 潘光中. 雖然開播首週的收視率(5.608%、6.667%) 其實還 ... 於 today.line.me -

#3.[心得] 薛西弗斯的神話,我到底看了什麼(雷 - Mo PTT 鄉公所

[心得] 薛西弗斯的神話,我到底看了什麼(雷. 作者: doris413(原文連結). 2年. 老實說這部劇看到一半就有點意興闌珊了林林總總的bug 實在太多不太喜歡韓泰術是「絕對 ... 於 moptt.tw -

#4.《西西弗斯的神話》結局低收被批爛尾朴信惠收視神話破滅

《西》劇既不叫座亦不叫好,男女主角避過世界末日,表面上大團圓結局,然而奸角金炳哲未死,似為續集埋下伏線,網民卻批評開放式結局爛尾。 由《藍海傳說》 ... 於 ol.mingpao.com -

#5.韓劇推薦清單2001~2023韓劇評價持續更新線上看 - 我愛深度劇

編號 劇名 ⭐ 正版授權線上看 年份 月份 513 陌生人 3 Genie TV 2023 7 512 等待了很久 2.5 friday 2023 7 511 絕世網紅 4 Netflix 2023 6 於 olinpps.pixnet.net -

#6.薛西弗斯的神話卡繆

原作名译者: 嚴慧瑩页数: 不足评价: 写笔记写书评加入购书单分享到推荐内容简介諾貝爾文學獎得主卡繆開創荒謬思考的奠基之作全新譯本。 真正嚴肅的哲學議題只有個: ... 於 vz1quu.malsalers.com -

#7.【韓劇《薛西弗斯的神話》:走入時間之門,旅程第N次展開 ...

「一個世界,兩個未來」 薛西弗斯的神話시지프스: the myth Sisyphus: the myth|西西弗斯的神話韓劇簡介類型:科幻|動作導演:陳赫(《主君的太. 於 pink03049.pixnet.net -

#8.朴信惠《薛西弗斯的神話》爛尾淪為笑話穿搭照遭譏「走錯棚的 ...

朴信惠這次與戲精曹承佑搭檔合作《薛西弗斯的神話》,不但是韓國電視台JTBC十週年特別企劃,加上螢幕CP組合新鮮,還是近來高話題度的穿越燒腦題材,讓戲迷 ... 於 www.upmedia.mg -

#9.【潘光中專欄】科幻大作《薛西弗斯的神話》評分收視雙雙下滑

《薛西弗斯的神話》盡管在題材創意上並不新穎突出,但觀摩他人佳作截長補短、去蕪存菁,本來也不是多難的事情。捨此不為,把好好一個立意甚佳的故事寫成 ... 於 tw.movies.yahoo.com -

#10.薛西弗斯的神話 - awwrated

歷經超乎常理的事故後,天才工程師得知這世界不為人知的危險祕密,還遇上一名從未來回到現代找他的女子。 | awwrated | 你的Netflix 及Disney+ 避雷好幫手. 於 awwrated.com -

#11.韓劇《薛西弗斯的神話》EP1-16劇情心得,更新至大結局

《薛西弗斯的神話》《시지프스: the myth》是以JTBC 十週年特別劇為主題的水木劇。此劇講述天才工程師韓泰術試圖揭開我們的世界上隱姓埋名並且生活至今的 ... 於 waynesan.com -

#12.[心得] 薛西弗斯的神話結局心得- 看板KoreaDrama - PTT網頁版

[心得] 薛西弗斯的神話結局心得. +收藏. 分享. 看板KoreaDrama作者vaiking0120 (耐心等待)時間2年前發表 ( 2021/04/18 10:14 ), 2年前編輯推噓6( 6推 0噓 11→). 於 www.pttweb.cc -

#13.〈薛西弗斯的神話〉On檔心得Ep 5-8 - 方格子

劇評, 電影戲劇, 薛西弗斯的神話, 曹承佑, 朴信惠, Sisyphus, 日記, 理事長, 時間, 神話, 巨石, 下載, 2021年, 研究, 母親, 管制. 於 vocus.cc -

#14.薛西弗斯的神話線上看 - good-bird-care.com

曹承佑、朴信惠主演的薛西佛斯的神話Sisyphus: the myth,靠著演員口碑、事前製作、JTBC十周年特別劇等頭銜之下,讓薛西佛斯的神話首播當日收視就來到了5.6%, ... 於 s3qw.good-bird-care.com -

#15.韓劇《薛西弗斯的神話》10句名言:「人的反覆是因為對自己的 ...

曹承佑和朴信惠領銜主演的韓劇《薛西弗斯的神話》,又稱《西西弗斯的神話》、《Sisyphus: the myth》,劇情描述在2020年的韓國,不存在這個世界上的 ... 於 www.niusnews.com -

#16.薛西弗斯的神話 - 維基百科

《薛西弗斯的神話》(法語:Le Mythe de Sisyphe;英語:The Myth of Sisyphus)是卡繆的哲學隨筆,於1942年完成。全書分為四章,分別探討荒謬的概念,荒謬的生活, ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.究竟會大好或大壞? 電影神搜- 薛西弗斯的神話線上看

結束的未來,未結束的過去!」 由曹承佑和朴信惠領銜主演的韓劇薛西弗斯的神話,又稱西西弗斯的神話、 ,劇情描述在年的「姜瑞海」從未來前往救援的神秘表姐,你好嘢! 於 ek5f.onbahis445.com -

#18.《薛西弗斯的神話》4大吐槽點,哪些完全不符合邏輯劇情呢?

《薛西弗斯的神話》韓劇收視率持續創新高,曹承佑、朴信惠帶來極大的吸引力,不過這齣號稱超腦科幻的韓劇,卻在劇情結局中充滿許多漏洞, ... 於 ddm.com.tw -

#19.薛西弗斯的神話 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

一九四二年出版的《異鄉人》和《薛西弗斯的神話》讓卡繆一舉成名,但是當時首都巴黎咖啡館、沙龍裡的哲學家文人,大都瞧不太起卡繆這個出身低微的粗鄙鄉下人。 於 books.google.com.tw -

#20.燒腦神劇《薛西弗斯的神話》五大看點!朴信惠穿越拯救曹承佑

朴信惠近日和曹承佑合作演出JTBC十周年特別企劃、科幻懸疑巨作《薛西弗斯的神話》,17日首播收視便開出紅盤,拿下5.6%收視率,第二集收視更升至6.677% ... 於 www.cosmopolitan.com -

#21.大咖救不起的劇本!《薛西弗斯》收視剩一半 - BEAUTY美人圈

Netflix《薛西弗斯的神話》迎來大結局,這部由影帝曹承佑和朴信惠搭檔,原本觀眾指望這部劇能救救JTBC的收視,沒想到《薛西弗斯》結局不但被罵爛尾, ... 於 www.beauty321.com -

#22.【追劇抓重點】Netflix《薛西弗斯的神話》5大燒腦看點!朴信惠

朴信惠、曹承佑、成東日主演的Netflix韓劇《薛西弗斯的神話》 (《Sisyphus: the myth》),以穿越未來為題材的科幻懸疑劇,全新的韓劇題材、精湛 ... 於 www.elle.com -

#23.《薛西弗斯的神話》結局解析:西格瑪笑容意義、韓泰術不是 ...

薛西弗斯的神話 又名西西弗斯的神話:由朴信惠、曹承佑主演的Netflix影集,以穿越與救援作為主線,日前播出大結局,網路上許多人都認為是爛尾,因此評價偏 ... 於 ningspotlight.com -

#24.《薛西弗斯的神話》影評:如果人生重來會過得更好嗎? | 大紀元

薛西弗斯 是希臘神話中的人物,他聰明狡詐,憑著機智謀取了大量財富。他還運用小聰明,讓死神自戴手銬,甚至擺了冥王一道,因此最後靈魂被判刑要永無止境地 ... 於 www.epochtimes.com -

#25.薛西弗斯的神話評價 - perroverderecicla.es

Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; Cookiebeleid; Veiligheid 許多人在問Netflix上映的爆款韓劇影集《薛西弗斯的 ... 於 perroverderecicla.es -

#26.《薛西弗斯的神話》結局解析:西格瑪笑容意義 - YouTube

薛西弗斯的神話 (Sisyphus: the myth/시지프스: the myth)又名西西 弗斯的神話 :由朴信惠、曹承佑主演,故事講述強力救援手姜瑞海突然出現在天才工程師 ... 於 www.youtube.com -

#27.瞬間愛評戲|期待製造神劇的經典|薛西弗斯的神話(第1-2集)

所以我期待《薛西弗斯的神話》是簡單明瞭故事線,爽快的末日動作科幻鉅作就好,不需要有太多懸疑的地方。不要像去年《愛麗絲Alice》搞了一堆科幻梗用 ... 於 forjoycelo.pixnet.net -

#28.《薛西弗斯的神話》必追燒腦懸疑韓劇!朴信惠化身未來最強女 ...

2021年韓國燒腦神劇又一部!《薛西弗斯的神話》找來女神朴信惠搭擋曹承佑,絕對必追呀! 於 www.marieclaire.com.tw -

#29.《韓劇》『薛西弗斯的神話』1 ~ 16 集全劇分集劇情大綱、心得

薛西弗斯的神話 Sisyphus: the myth 시지프스: the myth. 首播日期:2021.02.17. 天才工程師兼“量子& 時間” 公司會長韓泰術遇到飛機失事,他想盡辦法修復飛機的電力系統 ... 於 xnfood.com.tw -

#30.薛西弗斯的神話:卡繆的荒謬哲學 - 哲學新媒體

在他筆下,神話中悲慘命運的受難者,成了反抗命運及覺醒的人類精神的象徵。 希臘神話中薛西弗斯因得罪眾神,受懲罰必須將巨石推到山頂,但到達山頂後巨石又自動滾 ... 於 philomedium.com -

#31.決定棄劇了....《薛西弗斯的神話》... - Netflix板 - Dcard

劇本餅畫太大原本覺得這個故事設定頗有趣但花了好幾集都在追追殺殺打不到劇情完全沒有進展== 最大的感受除了無聊就是「滿出來的Bug」 被管制局追殺的 ... 於 www.dcard.tw -

#32.薛西弗斯的神話線上看 - mistyj.com

薛西弗斯的神話 線上看- 曹承佑朴信惠主演韓劇薛西弗斯的神話大結局3.3% 4.3%遺憾收官Ksd 韓星網 · 逃開地獄惡犬你需要根電線──鍾永豐江湖卡夫卡變形記報導者 · 情報3月新劇 ... 於 l6uwrmo6.mistyj.com -

#33.薛西弗斯的神話線上看 - 290one.com

西西弗斯:神话别名:Sisyphus:The Myth高清在线观看;西西弗斯:神话,剧情:该剧讲述了天才工程师和为了他而逆行远去危险道路的救星之旅,试图揭示这个世界上隐藏着 ... 於 gtc.290one.com -

#34.《薛西弗斯的神話》開播後收視跌!又穿越時空「設定相似點太 ...

為慶祝JTBC創社10週年製作的年度劇集,由朴信惠與曹承佑領銜主演的《薛西弗斯的神話》,正是一部講到同一個世界、兩個未來,在人類世界中隱藏真實身份 ... 於 star.ettoday.net -

#35.地表最強女主角《薛西弗斯的神話》朴信惠!盤點她在劇中數款 ...

不同於多數由男性擔綱動作場面的劇集,《薛西弗斯的神話》中最能打的不是男主角,而是女主角姜瑞海(朴信惠飾演),不像韓劇女角往往以極具女人味的 ... 於 bagrun.net -

#36.薛西弗斯的神話(讀書心得

薛西弗斯的神話 (讀書心得在生與死之間。 本書是卡繆的論文集,收錄了一系列作者關於荒謬的闡述與自殺的思考──既然人終有一死,那麼活著有何意義? 於 meiqhouse.pixnet.net -

#37.【心得】薛西弗斯的神話-存在的意義 - 創作大廳- 巴哈姆特

書名:薛西弗斯的神話作者:卡繆大意: 一九五七年的諾貝爾文學獎得主,荒謬的存在主. 於 home.gamer.com.tw -

#38.薛西弗斯的神話評價

薛西弗斯的神話評價 身障手冊申請. 台灣之星違約金計算. 台灣茶葉推薦. 嘉義到高雄. 台南住宿飯店. 紫豔. 家樂福工作ptt. 於 xn--------054h865f47lc20bu7fpm0bs0jzvcfl.comkhratz.co.at -

#39.薛西弗斯的神話評價 - KitaKompeten

薛西弗斯的神話 由朴信惠與曹承佑主演目前一路開播到第11集不過收視持續呈現開高 ... 如何评价曹承佑朴信惠主演的韩剧西西弗斯神话口抠达咩粗制滥造的感觉题材演员都. 於 202.157.176.18 -

#40.薛西弗斯的神話優惠推薦-2023年8月|蝦皮購物台灣

你絕對不能錯過的網路人氣推薦薛西弗斯的神話商品就在蝦皮購物!買薛西弗斯的神話立即上蝦皮薛西弗斯的神話專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購薛西弗斯的神話超 ... 於 shopee.tw -

#41.渡:在現實與想望中泅泳:第五屆移民工文學獎 作品集

我們應當想像薛西弗斯是快樂的。1」――卡繆,《薛西弗斯的神話》(Le Mythe de Sisyphe,1947)。我在評審 2018 年移民工文學獎由印尼移工所投稿的 165 份文稿時, ... 於 books.google.com.tw -

#42.宋仲基VS朴信惠該選誰?《黑道律師文森佐》、《薛西弗斯的 ...

追劇清單來報到!本季備受討論的2大戲劇《薛西弗斯的神話》、《黑道律師文森佐》自播岀以來呼聲不斷,但妙的是,兩部皆是評價兩極的韓劇, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#43.《薛西弗斯的神話》介紹/角色整理 - Creatrip

Creatrip: jtbc十周年鉅獻!曹承佑×朴信惠《薛西弗斯的神話》破首播紀錄!劇情介紹/亮點整理. 於 www.creatrip.com -

#44.薛西弗斯的神話: 卡繆的荒謬哲學 - 第 238 頁 - Google 圖書結果

国家圆害能出版品预真行霸目资料薛西弗斯的神諡后卡霰 AlbertCamus 著台割諡初版- -毫北市:商周出版:家庭傅媒城邦分公司酸行 20157 面;公分器自 Lemythedesisyphe 978 ... 於 books.google.com.tw -

#45.Re: [心得] 薛西弗斯的神話結局心得 - PTT評價

如果『薛西弗斯的神話』結局停在韓泰術自殺姜瑞海消失至少是個有邏輯的故事請參考艾希頓庫奇的電影『蝴蝶效應』的結局處理. 於 ptt.reviews -

#46.卡繆《薛西弗斯的神話》:我們每天八小時重複幹活 - 關鍵評論

薛西弗斯 這眾神世界中的小人物,無力對抗卻又反抗,他清楚明白自己生存的境況是如此悲慘:這正是他走下山時所思考的。這個清醒洞悉折磨著他, ... 於 www.thenewslens.com -

#47.2021年迎來"荒謬"燒腦穿越劇《薛西弗斯的神話》結局分析及 ...

2021年4月迎來《薛西弗斯的神話》結局,被說雷聲大雨點小,初期收視創新高,中段漸漸往下,收視雖令人婉惜但還是水木連續劇裡較高的,不過演員陣容 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#48.西方哲學之旅: 啟發人生的120位哲學家、穿越2600年的心靈巡禮(下:現代)

第三,薛西弗斯神話的啟發。(一)荒謬的出現卡繆主要在兩本書中討論了「荒謬」這個題材:一本是小說《異鄉人》,另一本是哲學散文《薛西弗斯的神話》(Le Mythe de Sisyphe) ... 於 books.google.com.tw -

#49.薛西弗斯的神話到底在演什麼?7大重點搞懂未來回到過去世界觀

薛西弗斯的神話 線上看- 曹承佑朴信惠主演韓劇薛西弗斯的神話大結局3.3% 4.3%遺憾收官Ksd 韓星網. ysc5q.sapphirembo.com; 薛西弗斯的神話懸疑穿越燒腦無極限,首播獲高評價 ... 於 ysc5q.sapphirembo.com -

#50.香港即日上映電影- WMOOV電影

演員: 斯里安梅菲, 艾美莉賓特, 羅拔唐尼, 麥迪文, 雷米馬利克, 科倫絲佩芝 ... 簡卡洛艾斯波西托, 波斯特馬龍, 畢迪般恩, 薛夫洛根, 保羅活特, 美雅諾道芙 人氣: 517 ... 於 wmoov.com -

#51.《薛西弗斯的神話》結局解析:是西格瑪的循環輪迴,還是韓泰 ...

還是《薛西弗斯的神話》故事的循環還要再繞下去?或留在如有第二季再說明解釋一次?這部韓劇,說白了是有點可惜了曹承佑與朴信惠兩個好演員。 於 edwardmovieclub.com -

#52.[心得] 薛西弗斯的神話觀後心得(有雷) - 看板KoreaDrama

作者Aaso (每度あり) · 看板KoreaDrama · 標題[心得] 薛西弗斯的神話觀後心得(有雷) · 時間Fri Apr 9 00:05:07 2021 · 噓wei371114: 真的是氣氣氣氣氣, 解釋不通阿 ... 於 www.ptt.cc -

#53.【韩剧剧评】Sisyphus:The Myth / 薛西弗斯的神话EP1-16 劇情 ...

剧透提醒! 电视剧分析+心得. 先让你们看一下预告。看预告就觉得很 ... 於 muhuoxinyi.pixnet.net -

#54.韓劇:《薛西弗斯的神話》(Sisyphus:the Myth)(第1-16集 ...

就像這部戲讓看的人以為會有些什麼,但其實看完之後會覺得那份期待是虛幻的。 整部戲給人的最大心得就是善待你所遇見的任何人,若無法善待,至少不要 ... 於 wind98cloud.pixnet.net -

#55.2021燒腦神劇《薛西弗斯的神話》!朴信惠、曹承佑「回到 ...

朴信惠和曹承佑會成功拯救世界嗎?又或者一切就像薛西弗斯神話般只是徒勞? 於 www.voguehk.com -

#56.《薛西弗斯的神話》讀後心得:沒有意義的人生還值得活下去嗎?

本文以長度適中的篇幅介紹書籍《薛西弗斯的神話》,並從中萃取精華觀念,介紹何謂荒謬、荒謬是否必然導致自殺,以及荒謬之人等概念。 於 watsonscloset.com -

#57.客觀剖析《薛西弗斯的神話》開放式結局!「即便沒有未來

沒想到《薛西弗斯的神話》最後兩集雖然劇情進入高潮,收視成績竟然創下開播以來最低。 播畢後陸續在網路上看到超多網友反應,他們因為時序凌亂與邏輯 ... 於 lifemorthandrama.pixnet.net -

#58.韓劇《西西弗斯的神話》第1集劇情+心得:絕對不要打開行李箱

想必大家今天都很期待《西西弗斯的神話》開播!我看完就已經迫不及待要寫心得了~我只能說,曹承佑這個演員我只看過他演過的《秘密森林》,這次 ... 於 screenpotatoes.com -

#59.解密《薛西弗斯的神話》開放式結局!劇評+26句深意金句台詞

《薛西弗斯的神話》由朴信惠與曹承佑主演,全劇共16集正式播出大結局完結,一起來看看短評劇評,以及解密結局到底在演什麼?還有全劇金句台詞整理喔! 於 ericaheartroom.com -

#60.【2021韓劇推薦】Netflix影集《薛西弗斯的神話》為什麼跌落神 ...

許多人在問Netflix上映的爆款韓劇影集《薛西弗斯的神話》評價好嗎?《Sisyphus: the myth》這部由大咖韓星-朴信惠、曹承佑主演的科幻時空穿越劇! 於 dramalife9m.com -

#61.【末放】劇如其名的《薛西弗斯的神話》:一場徒勞無功的荒謬 ...

真的很久沒有像這樣帶著失望、疑惑、甚至有點憤怒的情緒,看完一部戲的大結局。 「一切偉大的行動和思想,都有一個微不足道的開始。」. 於 news.agentm.tw -

#62.2021第一部燒腦神劇《薛西弗斯的神話》!朴信惠

朴信惠、曹承佑「回到過去拯救未來」 超強劇情、角色介紹. 朴信惠和曹承佑會成功拯救世界嗎?又或者一切就像薛西弗斯神話只是徒勞? 於 www.vogue.com.tw -

#63.薛西弗斯的神話 - 博客來

書名:薛西弗斯的神話,原文名稱:Le Mythe de Sisyphe,語言:繁體中文,ISBN:9789862138144,頁數:216,出版社:大塊文化,作者:卡繆,譯者:嚴慧瑩, ... 於 www.books.com.tw -

#64.《薛西弗斯的神話》 | Netflix 正式網頁

這部穿梭時空的驚悚影集由《秘密森林》曹承佑與《#Alive》朴信惠聯袂主演。 影片. 薛西弗斯的神話. 於 www.netflix.com -

#65.薛西弗斯的神話評價2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

薛西弗斯的神話評價 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找薛西弗斯的神話故事,薛西弗斯的神話結局看不懂,薛西弗斯的神話ptt在2022年該注意什麼? 於 year.gotokeyword.com -

#66.西西弗斯:神話第1集- DramasQ線上看

KINI來打卡應援一下曹先生、信惠、成演員一下....再找時間跟上大部隊! 也來補充...劇名的相關資料先..... *** 劇名源起: Sisyphus:The Myth *薛西弗斯(希臘 ... 於 dramasq.cc -

#67.演員統整陸續更新中Netflix追劇筆記本- 薛西弗斯的神話線上看

薛西弗斯的神話 時間軸+彩蛋解析!朴信惠、曹承佑15年前就相遇? vl60.salahmulu.com; 西西弗斯:神话的全部演职员 ... 於 vl60.salahmulu.com -

#68.2021韓劇:薛西弗斯的神話/西西弗斯的神話/Sisyphus: the ...

2021韓劇:薛西弗斯的神話/西西弗斯的神話/Sisyphus: the myth(1~16集)劇情/結局/心得,現在?未來?非常科幻的燒腦劇。 於 wenkaiin.com -

#69.人格之王(上):心靈毒藥 - Google 圖書結果

卡繆說過必須想像薛西弗斯是快樂的。那真的很不巧, ... 否則只有不幸的薛西弗斯就只有一條自殺道路可以走。 ... 薛西弗斯神話薛西弗斯是幸福的,至少他還活着。像是薛西 ... 於 books.google.com.tw -

#70.曹承佑&朴信惠主演韓劇《薛西弗斯的神話》大結局3.3%

【無雷網路評價】十週年特別企劃、200億製作、華麗堅強的演員陣容,還是無法拯救不夠強大的劇本,大結局前還創下收視新低紀錄。(看完結局的朋友歡迎 ... 於 www.koreastardaily.com