薛 西 弗 斯 的神話 劇情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlbertCamus寫的 正義者(首次出版,法文直譯名家譯本,卡繆展現對正義與反抗的考驗) 和王昀燕,放映週報的 紙上放映:探看台灣導演本事都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和書林出版有限公司所出版 。

國立清華大學 藝術與設計學系所 謝鴻均所指導 林子揚的 療傷路-林子揚創作論述 (2021),提出薛 西 弗 斯 的神話 劇情關鍵因素是什麼,來自於複合媒材創作、創傷、釘刑圖、療癒。

而第二篇論文國立臺南大學 視覺藝術與設計學系動畫媒體設計碩士班 范如菀所指導 詹雅如的 狐狸動畫創作論述-《狐狸與獵人》 (2021),提出因為有 狐狸動畫、擬人化、動物角色表演、無台詞對白動畫的重點而找出了 薛 西 弗 斯 的神話 劇情的解答。

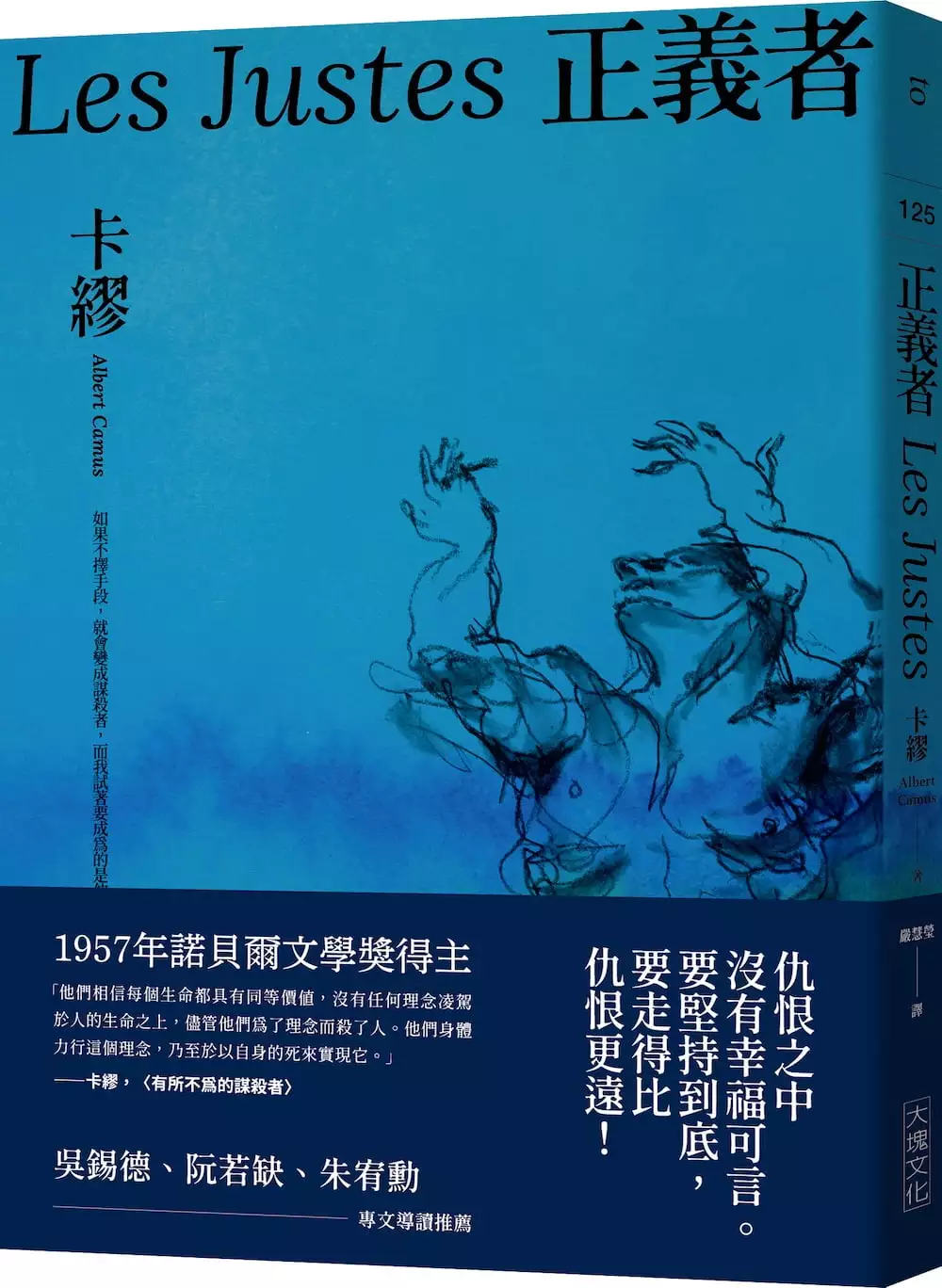

正義者(首次出版,法文直譯名家譯本,卡繆展現對正義與反抗的考驗)

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 劇情 的問題,作者AlbertCamus 這樣論述:

# 如果行事不擇手段,就會變成謀殺者,而我試著要成為的是伸張正義者! # 一九五七年諾貝爾文學獎得主作品。 # 「他們相信每個生命都具有同等價值,沒有任何理念凌駕於人的生命之上,儘管他們為了理念而殺了人。他們身體力行這個理念,乃至於以自身的死來實現它。」——卡繆 卡利亞耶夫和他全世界的弟兄們拒絕神化自己, 因為他們拒絕剝奪別人生命的過度權力。 學習生存與死亡,想要成為人,就要拒絕成為神。 — 卡繆 — 《正義者》是一齣五幕的戲劇,卡繆改編一九〇五年俄國革命黨人行刺謝爾日大公的故事。大學生卡利亞耶夫反對俄國帝制統治,想尋求革命,他與同伴計畫以炸彈刺殺謝爾日大公,試圖動

搖專制體制。第一次的行動因為謝爾日大公車上有無辜的孩童在,因而緊急取消,卡利亞耶夫認為即使革命重要,卻也不應該犧牲無辜的人,也與他的夥伴對此產生激烈辯論,討論為了正義的理念是不是可以不擇手段。之後卡利亞耶夫與同伴找到另一個機會,炸死了大公,但也因此入獄。大公夫人前去獄中與卡利亞耶夫對話,要他供出同黨,就可以換得赦免。卡利亞耶夫拒絕了,之後從容就義。他殺了人,雖然是有著更遠大的理念而殺人,但不以此理念為藉口,而以自己的生命付出代價成就正義,戰勝了歷史上種種想要站上神壇的虛無主義。 卡繆非常重視這段故事延伸出來的意義,在《反抗者》裡也加以討論。卡繆寫道: 「如此全然忘記自身,卻又如此關

懷其他人的生命,可以想見這些有所不為的謀殺者體驗了反抗中最極端的矛盾。我們可以相信,他們在認為暴力是不可避免的同時,也認為暴力是不正當的,殺人是必需,但不可原諒。」 「他們認為不得不然的行動,卻又難以自我說服,就想出奉獻出自己來合理化一切的辦法,以犧牲自己生命來回答對自己提出的問題。對他們而言──如同對他們之前所有的反抗者一樣,殺人也就代表自殺,以命抵另一命,在這雙重犧牲之中,或許會滋生出一種價值。卡利亞耶夫、瓦納洛夫斯基和其他同伴相信每個生命都具有同等價值,沒有任何理念凌駕於人的生命之上,儘管他們為了理念而殺了人。他們身體力行這個理念,乃至於以死來實現它。」 《正義者》以歷史事實

化身的人物,透過情感和對話表現出卡繆認為的反抗精神,標誌出誠實與責任的反抗意識,並非有理念的反抗便可以犧牲他人,唯一可以犧牲的只有自己,這部劇作也是卡繆對於真正的正義反抗所表達的敬意。 卡繆反抗系列三部曲:《瘟疫》、《反抗者》、《正義者》 名人推薦 # 吳錫德、阮若缺、朱宥勳 專文導讀推薦。 卡繆曾在諾貝爾文學獎頒獎典禮上表示:「若他們傷害的是我母親,我一定會站出來保護她。」作者一生追求的是公平正義,也頻頻對反抗專制的勇者致敬,但倘若他們的激烈手段可能傷及無辜者的話,卡繆寧可先衛護這群弱者,再完成偉大的理想。他明辨大是大非的精神,才是最純真、最無私的人性光輝。——阮若缺

綜觀卡繆一生的書寫創作,無論是小說、戲劇、哲學論述,幾乎部部都與「反抗」息息相關。而他所揭櫫的「反抗」實則與沙特等人倡言的「邁向自由之路」殊途同歸,其最終目的就是追求最高度的自由,自由說話、信仰及表述。——吳錫德 卡繆真正表現出來的,反而是「正義之難」,是「堅持正義時,必然伴隨而來的傷害」。卡繆的敘事立場,毫無疑問是站在革命分子一邊的,但整個故事卻是不斷對他們施以考驗,像是錘鍊金屬那樣熬磨角色的意志。——朱宥勳 仇恨之中沒有幸福可言。這一切的惡,這在我身上和其他人身上一切的惡。謀殺、懦弱、不公不義……喔,我一定,一定要把它消滅……但我會堅持到底!比仇恨到的地方更遠!——《正義者

》 虛無主義者覺得這世界注定滅亡,所以殺人。反抗的結果則是相反,它是要拒絕承認殺人合理,因為其原則就是反抗死亡。——卡繆,〈南方思想〉,《反抗者》

薛 西 弗 斯 的神話 劇情進入發燒排行的影片

Sisyphus: the myth(시지프스: the myth),為韓國JTBC十週年特別企劃連續劇,由《藍色海洋的傳說》的陳赫導演執導,故事描述2020年韓國,天才工程師韓泰術在偶然情況下得知哥哥死亡真相,以及這世界上不為人知的危險祕密。為了揭開這些謎團,他遇見一個來自2035年並誓言保護他到底的女子姜瑞海,兩人展開一段懸疑神祕科幻的故事。主演:曹承佑、朴信惠、成東日

#薛西弗斯的神話 #西西弗斯 #시지프스

韓劇薛西弗斯的神話/西西弗斯的神話|Σ現身了?|穿越時空與你相戀|Sisyphus: the myth시지프스【官品心劇情聊天室2 Claire Kuan】

https://youtu.be/qqUO1EuNZxQ

韓劇薛西弗斯的神話/西西弗斯的神話|Σ大BOSS是韓泰術?|Sisyphus: the myth시지프스【官品心劇情聊天室1 Claire Kuan】

https://youtu.be/gO8ZVdlY1nM

🎇【官品心劇情聊天室 Podcast 收聽資訊】

Apple:https://apple.co/3aamd8T

SoundOn:https://bit.ly/38sKGGd

Spotify:https://spoti.fi/3qzT4tA

MyMusic:https://pse.is/3ctaqp

Google:https://reurl.cc/Ag6E5E

KKBOX:https://bit.ly/2YhTaL3

🎇了解更多品心私下的生活

官品心IG https://www.instagram.com/pinhsinkuan...

官品心 Facebook https://www.facebook.com/pinhsinkuan/

合作邀約:[email protected]

療傷路-林子揚創作論述

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 劇情 的問題,作者林子揚 這樣論述:

摘要本論文敘述一段生命修煉對於創作的影響,關於孤獨、創傷、憂鬱轉化爲藝術創作,透過生活經歷、創作、書寫與閱讀的過程理解自身狀態,探討我在照顧伴侶的過程中,發現照顧者也有自我療癒的需求,因此我藉由創作的方式自我調適,同時降低心中焦慮。內容由五個章節構成。第一章「緒論」,主要闡述本創作論文之研究動機與目的、研究方法與內容以及研究範圍。第二章「創傷與療傷」,我透過釘刑圖的相關研究中獲得創作的靈感與啟發。以釘刑圖做為主題的藝術家為進行探討,反思釘刑圖的意涵。在創作中強迫性重複的創作形式是死亡驅力的轉化,探討瘋狂與創作之關聯性。我的創作以受難的身體為主題,將內心潛藏對觸覺與痛覺構成的身體記憶,以及結合

耶穌受難史中受到鞭刑與上十字架的形式轉化而成的身體意象,成為我創作的靈感來源,並從創作發展割開與縫補的視覺語彙,也影響創作媒材的選擇。第三章「肉體苦修的視覺平台」,我引用基督宗教的「肉體苦修」探討表現手法,透過平面、立體至空間裝置的作品形式彙整,解析隱喻自我療癒內涵的創作形式轉換。從創作目的有「自我療癒」的需求到以「受難的身體」為創作主題,延伸第三章「肉體苦修」的創作手法,最後形成創傷記憶的身體意象,透過超音波圖與解剖圖探索身體構造的真實影像,引導我在創作實踐從平面發展到裝置的藝術形式,把熱抽象的創作手法轉換成立體作品,並視為肉體的延伸。第四章「療癒之途」,我將解析「藝術家的書」、「釘刑圖」、

「憂鬱」、「血與肉」、「流浪的靈魂」等五個系列作品的內容與形式說明創作。第五章「結語」為本論文之研究回顧與總結,並提出未來創作的發展。關鍵字:複合媒材創作、創傷、釘刑圖、療癒

紙上放映:探看台灣導演本事

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 劇情 的問題,作者王昀燕,放映週報 這樣論述:

最詳盡的實務經驗、最動人的創作自白 35堂不藏私電影課,台灣導演本事一次公開 台北電影節第二屆「卓越貢獻奬」得主、新一代電影文化守護者《放映週報》,創刊十週年,最新影人訪談隆重鉅獻!《紙上放映:探看台灣導演本事》精選三十餘篇導演訪談,依影片主題劃分為「大城小愛」、「青春練習曲」、「家庭作業」、「不完美人生」、「何處是我家」、「正義之歌」、「社會顯影」七大單元,從小我的情愛到大我的社會關懷,從小清新到大敘事,兼容新電影以降一路沿襲而來的寫實傳統,以及台灣導演力求突破的革新風貌。 全書訪問完全聚焦於受訪者對於其作品、創作理念的闡述,沒有過度英雄化的歌功頌德,亦沒有與創作無關的風

花雪月,無疑是台灣當代電影史的一份重要論述。《紙上放映》不只是以紙本形式重複播送電影幕後花絮或是創作者美學訪談那麼簡單,它井井有條地為近年風起雲湧的台灣電影梳理出了幾條重要脈絡,在訪談與訪談之間、在前作與後作之間、在紀錄與劇情之間、在章節與章節之間,我們看見了台灣電影,看見了台灣影人,同時也重新發現了、確認了更豐富蓬勃的台灣。 專文推薦 林文淇/國家電影中心執行長、《放映週報》發行人暨總編輯 鄭秉泓/影評人 名人推薦 小野/作家 李幼鸚鵡鵪鶉/影評人 李亞梅/穀得電影有限公司總經理 李烈/監製 侯孝賢/導演 郭力昕/影像文化評論者 陳儒修/政大廣

電系教授 聞天祥/影評人 (依姓氏筆劃排序) 好評如潮 「影評的專業,電影的深耕,電影人的情懷。」──李幼鸚鵡鵪鶉 「在深度影評一片荒蕪的年代,幸好我們還有《放映週報》。」──李亞梅 「當時代飛快行走,萬幸有這本書幫我們留下台灣電影一塊清晰的放映印記。」──李烈 「《紙上放映》記錄了近四十位台灣導演對於自己創作理念的說明,以及對電影環境的觀察,無疑是台灣當代電影史的一份重要論述貢獻。」──林文淇 「總的看來,這不僅是一本電影導演創作經驗訪談錄,也是一本勵志書。它讓我們看到,在台灣這麼小的一塊土地上,如何能源源不斷的產生出這麼多才華與勤奮兼俱的導演

們。」──郭力昕 「本書呈現台灣導演與他(她)的電影之間的親密對話。讀完它,你會對近年來台灣電影的繁華光景,有更透徹的理解。」──陳儒修 「《放映週報》經年累月堆積出來的海量訪談文字,不只是『紙上放映』那麼簡單,而是用文字代替攝影機,打造出一部關於二十一世紀台灣電影興衰起落的紀錄片。」──鄭秉泓

狐狸動畫創作論述-《狐狸與獵人》

為了解決薛 西 弗 斯 的神話 劇情 的問題,作者詹雅如 這樣論述:

影像創作者以故事中角色的演出與對白,透過視覺與聽覺的相互配合,將所想表達的訊息與意識完整傳遞。影像與聲音尚未同步時,為補足無法藉由台詞對白傳遞的資訊,角色表演的動作多為誇張拉展的肢體表現,搭配現場演奏與間幕等方式讓觀眾理解劇情。動畫世界中,創作者以動物本身的特質與社會大眾賦予的刻板印象,透過對現實中「人」的模仿,來闡述人類角色不便詮釋的議題,如「狐狸」總以負面的形象出現在許多故事裡,近年來許多動畫開始走向不同的觀點,將大眾對動物原有觀念的刻板印象,透過劇情的鋪陳與轉譯,翻轉了大眾對狐狸的歧視與偏見,動畫中的狐狸角色在呈現情感表現與塑造角色的方式開始有更多豐富與多元的表現。1927年,影像聲音

技術的同步後,台詞對白的有否影響了電影與動畫中角色表演的風格,動畫劇情長片著重於聲音對話的生活化演出內容,逐漸取代無台詞對白時角色誇飾化的表現。而角色的表演內容,並不僅限於言語溝通,無台詞對白的劇情故事中,卻在詮釋有目標性、目的性的動作時,能有更多元的表現形式。無台詞對白的動畫內容中,動物角色運用擬人化表現,強調肢體、表情情緒的演出,將動畫中所欲傳遞的情感與資訊傳達給觀眾。本研究探討(一)動物角色擬人化的表現形態、(二)無台詞對白動畫、(三)分析動畫中角色表演要素與內容、(四)探討狐狸角色擬人化表演,將研究結果應用於《狐狸與獵人》動畫創作中。