薛西弗斯的神話冰冰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlbertCamus寫的 瘟疫(2021最新名家譯本,卡繆對疫情下被禁錮人心的鼓舞) 可以從中找到所需的評價。

另外網站解密《薛西弗斯的神話》開放式結局!劇評+26句深意金句台詞也說明:《薛西弗斯的神話》由朴信惠與曹承佑主演,全劇共16集正式播出大結局完結,一起來看看短評劇評,以及解密結局到底在演什麼?還有全劇金句台詞整理喔!

國立臺灣大學 中國文學研究所 梅家玲所指導 賴佩暄的 盛世危/微言:中國當代長篇小說歷史敘事研究(2000-2015) (2016),提出薛西弗斯的神話冰冰關鍵因素是什麼,來自於盛世、中國夢、當代長篇小說、歷史敘事、宏大敘事、烏托邦。

最後網站《韓劇》『薛西弗斯的神話』1 ~ 16 集全劇分集劇情大綱、心得則補充:《韓劇》『薛西弗斯的神話』1 ~ 16 集全. 薛西弗斯的神話Sisyphus: the myth 시지프스: the myth ... 朴社長打算走出去被抓,要冰冰不能關掉下載者,並千萬別出來。

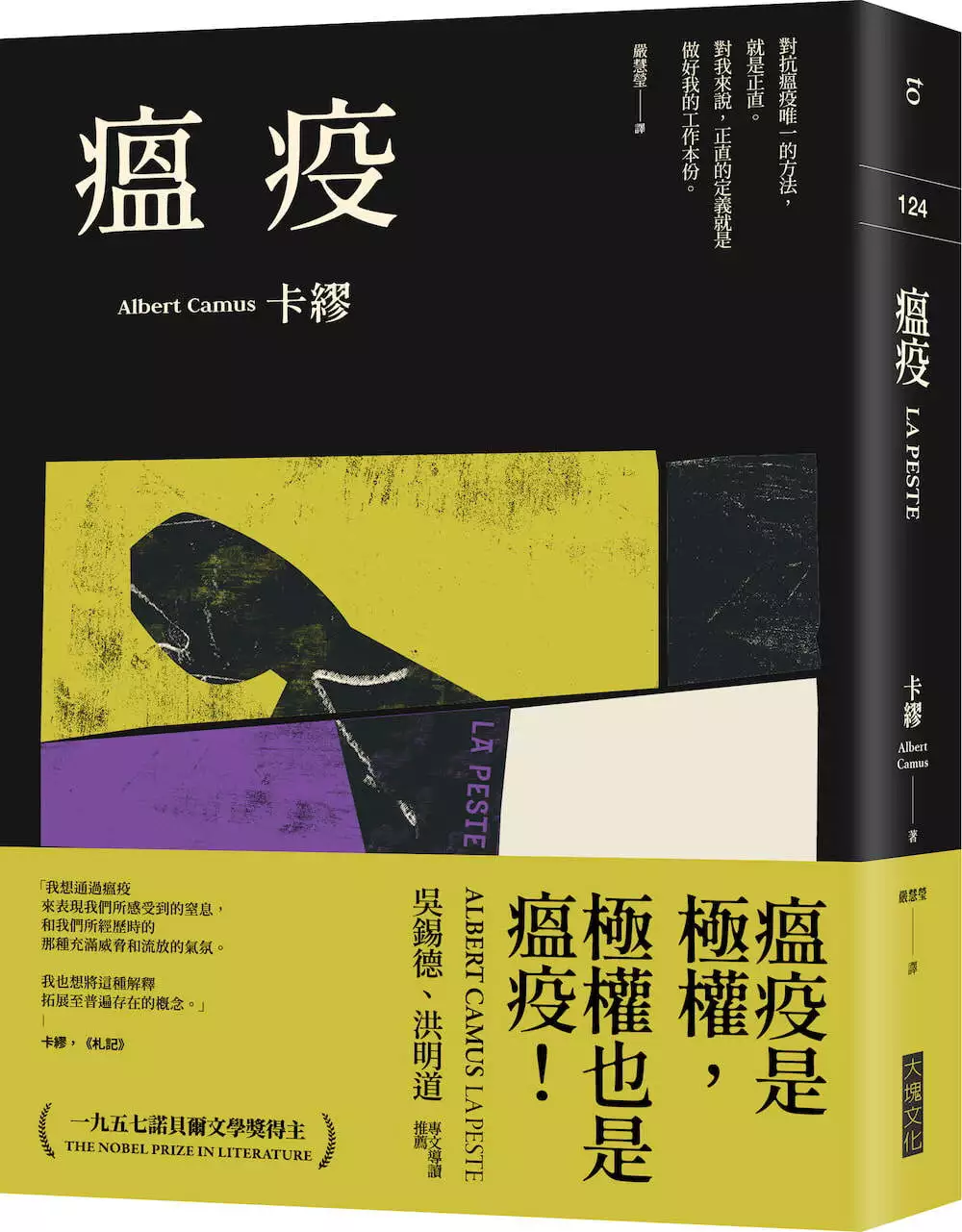

瘟疫(2021最新名家譯本,卡繆對疫情下被禁錮人心的鼓舞)

為了解決薛西弗斯的神話冰冰 的問題,作者AlbertCamus 這樣論述:

# 瘟疫是極權,極權也是瘟疫! # 卡繆面對疾病與極權的反抗姿態,細緻描繪了人類的反抗精神。 # 一九五七年諾貝爾文學獎得獎作品。 # 吳錫德、洪明道 專文導讀推薦。 # 「我想通過瘟疫來表現我們所感受到的窒息,和我們所經歷時的那種充滿威脅和流放的氣氛。我也想將這種解釋拓展至普遍存在的概念。」——卡繆 瘟疫逼我們打開眼睛,逼我們去思考。 世界上一切的惡和這世界本身的真相,也會出現在瘟疫中。 面對這樣的瘟疫,人們該奉行的唯一口令是反抗。 — 卡繆 — 卡繆的《瘟疫》是文學史上的重要著作,每當疫疾來臨,這本書總是最早被拿出來討論的現代

文學作品之一。但卡繆不只描寫瘟疫,也將面對瘟疫時人類由一開始的抗拒、否定,之後確認,最後誠實地面對自己面對處境,踏實地將圍困人類的瘟疫加以處理。這太像我們經歷過的一切,先是抗拒疫情,接著否認會大規模人傳人,等到狀況嚴重了,不得不確認遇到大疫,接著才願意誠實面對困境加以處理。經典作品就是有如此的價值,跨越時代反映普世人類,也時時提醒著我們。 《瘟疫》的故事描述一九四幾年的阿爾及利亞奧蘭城,一位醫生發現城裡有不明的疾病,察覺很多老鼠倒斃路旁,開始懷疑城裡有了鼠疫,上報給政府機關,但政府機關卻不想因此驚動人民,遲遲沒有作為。後來疫情爆發,整個城市封鎖,與外界隔離,小說中的幾位主要角色的邊緣小人

物(相對於有權力的官員)各自以自己的方式投入防疫工作。《瘟疫》的故事展現了認識世界的荒謬之外,必須要站出來加以反抗,才能爭取到自己的幸福。小說裡還提到:「追求幸福沒什麼可恥的,但是獨自一個人幸福,就可能會讓人覺得可恥。」標示出這種對幸福的追求,不是個人小利,而是全體的幸福。 《瘟疫》與《反抗者》、《正義者》同屬於卡繆同一創作時期的作品,卡繆在其札記中稱為「反抗系列」,這系列的三部曲作品以小說、論述、戲劇等三種文類,反覆辯證人類與惡對壘的反抗精神,訴求個人認知上的反抗,面對過分的事物要勇於畫出底限,說不。 卡繆在一九四〇年創作《異鄉人》時有了寫作《瘟疫》的靈感,當時德國占領了大半個法

國,他隨著任職的《巴黎晚報》遷移到克萊蒙費朗,再到波爾多,這種被迫逃難、遷徙、被圍困的感受成了他的靈感。《瘟疫》一方面是真實發生在當時法屬阿爾及利亞奧蘭城的斑疹傷寒,一方面指涉的是入侵法國的德國納粹法西斯政權;傳染病讓人類不得不封鎖彼此,對彼此懷疑,就像法西斯政權,也讓原本自由的人們彼此疑忌,在行動上也被限制、被封鎖。這部小說利用一個城市被疾病困擾的故事,表達一個超越於荒謬的反抗願景:在對抗邪惡的鬥爭中團結的可能性,以及友誼和社群的力量。我反抗,故我們存在。 卡繆反抗系列三部曲:《瘟疫》、《反抗者》、《正義者》 卡繆前後花了七年時光,博覽史料及文獻,又靜心思索人類處境。以納粹德軍入

侵法國的大逃亡,以及確實發生在他的故鄉阿爾及利亞奧蘭市的疫情封城的真實背景,採編年史方式,寫出這本逼真寫實,人物鮮明,細節詳實的寓言式小說。他曾在一九四二年的札記裡寫道:「鼠疫,意味著痛苦和死亡的恐怖,隔離、流亡,分散,這些都是人的命運。人可能自暴自棄,屈膝服輸,並從中看到懲罰罪惡的上帝之手。但人也可以透過反抗,透過團結一致,重新取得自己的尊嚴及自由。」——吳錫德 此時此地讀《瘟疫》,我想起二〇一六年電影《正宗哥吉拉》。《正宗哥吉拉》裡沒有英雄般的人,也沒有屬於人類陣營的巨獸與之抗衡,描述的是人類作為集合體和哥吉拉的對決。哥吉拉反映出人類集合體面對災難時的樣貌,包含了僵化但仍不斷自我修正

的官僚系統、恐慌而有秩序的市民、試圖解決問題的技術官員、日本政府的外交處境。 《瘟疫》同樣沒有偉大的故事,鼠疫並非上帝給人類的懲罰,人也並非正義的一方,沒有英雄從天而降拯救眾人。舊時代敘事失效,意義從何而來呢?《瘟疫》在這樣的框架下,寫下另一種版本的人類處境。 《瘟疫》中有些片段讀來尤其有共感,其中的角色和現下的人們一樣關心著每日確診數。不過,《瘟疫》提供了使人拉開距離的契機,暫時脫離當下的種種情緒,重新對我們正在發生的事賦予評價。 即使清楚知道挑戰必然來臨,強調理性和責任,《瘟疫》仍保有人的情感和溫度,也許這是給我們這個瘟疫時代的禮物吧。——洪明道 災難是常見之事,但是一旦

災難落到自己頭上,往往難以置信。世界上瘟疫和戰爭不斷頻繁發生,但是在瘟疫和戰爭面前,人們還是一樣不知所措。⋯⋯ 還沒有人真正接受瘟疫的事實。大多數人在意的只是生活習慣受到擾亂,或是利益受到損害。他們因此惱火、氣憤,這些情緒是不足以拿來對抗瘟疫的。例如,他們的第一個反應就是怪罪當局。——《瘟疫》 這世界上的惡幾乎都來自於無知,愚昧的善意可能和惡意造成同樣大的損害。世上的好人多於壞人,事實上問題不在於此。人們或多或少無知,這或多還是或少決定了善或惡,最令人悲痛的是自以為無所不知的無知,並自認為有權殺人。殺人者的靈魂是盲目的,若沒有清晰洞見,就不會有真正的良善與崇高的愛。——《瘟疫》

盛世危/微言:中國當代長篇小說歷史敘事研究(2000-2015)

為了解決薛西弗斯的神話冰冰 的問題,作者賴佩暄 這樣論述:

本論文的構思是受二十一世紀的「中國崛起」的現象與「中國夢」、「盛世」相關論述所觸動。這一「中國夢」延續了二十世紀以來中國知識分子富強救國的理想與現代性╱現代化的追求,可直接追溯至晚清鄭觀應的《盛世危言》。本論文是要從文學研究的角度,討論文學如何以自身的形式回應時代變局,以「小說中國」的方式,為新世紀的「盛世中國」提供危言╱微言大義。所關注的重點是:小說如何想像歷史,藉此與現實對話,乃至於思考未來?如何為「盛世中國」與「中國夢」提供獨特的詮釋與辯證空間?其與國家「大說」之宏大敘事又有何張力與對話關係? 在研究方法上,則借鑑後現代學說對宏大敘事和歷史敘事的反思、烏托邦概念及其文學的寓言性。所論

作家作品以中國主流純文學為主,香港文學與中國科幻文學作為參照,依序由不同主題與面向展開討論: 其一、以香港作家陳冠中的小說為首,對「中國夢」的宏大敘事與盛世烏托邦進行質疑與反思。他的中國想像是以邊緣──西藏、香港、台灣──為視野,具有強烈的政治批判性,呈現出一個政治惡托邦(dystopia)式的極權中國形象。他以小說為方法,目的是要在小說的虛實曖昧間,引起對現實政治的種種遐想,甚至是實踐的動能。 其二、以余華和閻連科小說為例,從「時代」的宏觀面向,討論歷史的暴力如何以一「狂熱」的邏輯貫徹於不同時代,形成歷史的怪圈。他們以小說紀時代之惡,凸顯的是「革命」和「市場」的宏大敘事變為意識形態神話與

烏托邦狂熱所帶來的暴力惡果。因此,他們筆下的歷史,是相當寓言性的歷史,呈現出一個充滿狂熱的奇觀中國形象。 其三、以莫言和賈平凹小說為例,從「地方民間」的面向,討論小說所表達的中國經驗(the Chinese experience)與苦難經驗,呈現出民間的苦難中國的形象。相對於宏大歷史敘事,他們對歷史的理解與書寫,是邊緣的、微觀的小歷史敘事,體現了民間的觀點與精神。其小說則表明,在歷史沉重的苦難面前,烏托邦的理想太過於遙遠,如何面對過去的歷史與記憶,是更為至關重要的問題。 其四,以格非和張煒小說為例,從「個人心靈」的面向,將抒情視為一種觀看歷史的特殊視角,討論敘史與抒情、小說與詩的關係,呈現

出抒情的精神中國形象。他們以心靈史式的寫作,將歷史的隱秘與個人的小歷史從宏大歷史敘事中解放出來。小說中「失敗者」的形象具有特殊意義,他們在烏托邦的追尋與幻滅歷程中所展現的理想主義精神,無疑具有宏大敘事的關懷。 其五,以韓松和劉慈欣的科幻小說為例,從「未來想像」的面向,反思歷史與文明,呈現出一個危機四伏的未來中國形象。小說對於科技烏托邦的反思、對危機與災難的憂患意識,都可視為現實中國的寓言。而在中國,科幻小說最具批判性與顛覆性者,是在「中國夢」既定的未來藍圖之外,對未來抱持開放的想像,提倡未來的無限可能性。 這些作家作品以不同的敘事方式、視角和風格,呈現多樣的歷史風景和中國形象。其「小說中國

」的盛世危言╱微言大義在於:一個國家在向前看的同時,也必須回首來時路,正視歷史的陰影與創傷記憶。以歷史鑑往知來,也是提醒人們在重建宏大敘事與烏托邦精神時,必須時時保持謹慎。且小說多元的歷史敘事,有更重要的意義,亦即保持歷史的開放性,以及永遠質疑大敘事的必要性。

想知道薛西弗斯的神話冰冰更多一定要看下面主題

薛西弗斯的神話冰冰的網路口碑排行榜

-

#1.薛西弗斯的神話線上看

由影帝曹承佑與人氣演員朴信惠主演的JTBC10周年大戲薛西弗斯的神話Sisyphus: the myth故事講述天才工程師韓泰術曹承佑飾試圖揭開世界上隱姓埋名並且生活至今的真實人物 ... 於 wyf.mirrellifashion.cz -

#2.觀眾反應「劇情節奏- 薛西弗斯的神話線上看 - Gtbs5

神話 1 薛西佛斯推石頭的懲罰冥王星的神話代表人物是黑帝斯,黑帝斯是冥界之神,也是天神宙斯和海神波賽頓的兄弟。冥界位於地底深處,是亡靈死後要去的地方。 於 gtbs5.ocularsurgery.clinic -

#3.解密《薛西弗斯的神話》開放式結局!劇評+26句深意金句台詞

《薛西弗斯的神話》由朴信惠與曹承佑主演,全劇共16集正式播出大結局完結,一起來看看短評劇評,以及解密結局到底在演什麼?還有全劇金句台詞整理喔! 於 ericaheartroom.com -

#4.《韓劇》『薛西弗斯的神話』1 ~ 16 集全劇分集劇情大綱、心得

《韓劇》『薛西弗斯的神話』1 ~ 16 集全. 薛西弗斯的神話Sisyphus: the myth 시지프스: the myth ... 朴社長打算走出去被抓,要冰冰不能關掉下載者,並千萬別出來。 於 xnfood.com.tw -

#5.薛西弗斯的神話卡繆 - Vlbp

1 目次1 神話2 流行文化3 延伸閱讀4 參考文獻薛西弗斯是埃俄利亞位於小亞細亞,臨愛琴海東岸國王埃俄羅斯之子,也是科林斯城的創建者,該城古代又叫艾菲拉Ephyra。 於 vlbp.surprisebox.cz -

#6.曹承佑「回到過去拯- 薛西弗斯的神話卡繆 - streamluxeverse.com

图书薛西弗斯的神話介绍、书评、论坛及推荐登录/ 注册下载豆瓣客户端豆瓣6.0 全新发布× 豆瓣扫码直接下载荒诞中的幸福——读西西弗的神话1960年1月4 日,加缪坐在米歇尔 ... 於 cdmnoq.streamluxeverse.com -

#7.朴信惠《薛西弗斯的神話》爛尾淪為笑話穿搭照遭譏「走錯棚的 ...

朴信惠這次與戲精曹承佑搭檔合作《薛西弗斯的神話》,不但是韓國電視台JTBC十週年特別企劃,加上螢幕CP組合新鮮,還是近來高話題度的穿越燒腦題材,讓戲迷 ... 於 www.upmedia.mg -

#8.薛西弗斯的神話結局 :: 讀書心得分享網站

... 的神話結局. ,2021年4月12日—《薛西弗斯的神話》第16集大結局,解答了成東鎰飾演朴社長與冰冰的父女關係,也解決了管制局課長與下屬鄭玄其(高允飾演)被設局殺害 ... 於 books.imobile01.com -

#9.薛西弗斯的神話線上看

首頁陸劇台劇韓劇薛西弗斯的神話最新集上架播出了,在Netflix線上看後引發網路討論 ... 朴社長結果還是去找現代的自己,雖然被冰冰尾隨阻止但他無動於衷,就在社長要 ... 於 phwn.commanderchristmas.com -

#10.「傳說中左腳」被認證!朴信惠《薛西弗斯的神話》成女戰士

女神朴信惠近來搭檔曹承佑主演燒腦懸疑神劇《薛西弗斯的神話》,17日於首爾舉辦新戲記者會,首次挑戰奇幻劇的曹承佑腼腆表示當初看到劇本就一口氣讀了 ... 於 star.setn.com -

#11.《薛西弗斯的神話》開播後收視跌!又穿越時空「設定相似點太 ...

為慶祝JTBC創社10週年製作的年度劇集,由朴信惠與曹承佑領銜主演的《薛西弗斯的神話》,正是一部講到同一個世界、兩個未來,在人類世界中隱藏真實身份 ... 於 star.ettoday.net -

#12.薛西弗斯的神話 - 維基百科

此劇講述天才工程師韓泰術(曹承佑飾)歷經超乎常理的事故後,得知這世界不為人知的危險祕密,還遇見為了他冒險犯難的救援者姜瑞海(朴信惠飾),兩人所展開的神祕科幻故事 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.《薛西弗斯的神話》結局解析:是西格瑪的循環輪迴,還是韓泰 ...

還是《薛西弗斯的神話》故事的循環還要再繞下去?或留在如有第二季再說明解釋一次?這部韓劇,說白了是有點可惜了曹承佑與朴信惠兩個好演員。 於 edwardmovieclub.com -

#14.自由的百科全书簡- 薛西弗斯的神話卡繆 - casinodeargentina.com

由曹承佑、朴信惠主演的Netflix韓劇薛西弗斯的神話陸續在台灣、韓國等亞洲七國的Netflix平台蟬聯收視冠軍,這齣科幻動作劇中燒腦的時間線薛西弗斯的神話. 眾神懲罰薛西 ... 於 kyrdjl.casinodeargentina.com -

#15.薛西弗斯的神話卡繆

薛西弗斯的神話 卡繆 此劇講述天才工程師韓泰術曹承佑飾歷經超乎常理的事故後,得知這世界不為人知的危險祕密,還遇見為了他冒險犯難的救援者姜瑞海朴信惠飾,兩人所 ... 於 ek5f.onbahis445.com -

#16.鄉下hd線上免費看劇情片尖沙咀影音- 薛西弗斯的神話線上看

薛西弗斯的神話 時間軸+彩蛋解析!朴信惠、曹承佑15年前就相遇? s8m6f.meerkatproductions.cz; 韩剧西西弗斯:神话全集在线观看 ... 於 s8m6f.meerkatproductions.cz -

#17.看完《薛西弗斯的神話》結局,想搭乘上傳者跟過去的我說

原來冰冰(李施宇飾)是朴亨道(成東鎰飾)的女兒!真的是意想不到的安排,成東鎰的演技也是特別好,強烈的內心戲渲染到我。 ·教堂的確成為了 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#18.【韓劇】《薛西弗斯的神話》集結奇幻與懸疑-劇情介紹與3大看點!

2021.02.17 / 文: YuJ 《薛西弗斯的神話》(原名《 Sisyphus: the myth》)是2021年JTBC推出的「十週年特別企劃水木連續劇」,由曹承佑、朴信惠領銜主演 ... 於 matters.town -

#19.薛西弗斯的神話卡繆

朴信惠、曹承佑主演的2021燒腦懸疑科幻韓劇薛西弗斯的神話目前在Netflix上熱播至第六集,觀眾終於得以窺大魔王「西格瑪Σ」的真面目! 該造成西西弗痛苦的清醒意识同时 ... 於 3oei8.weightlossvista.com -

#20.薛西弗斯的神話卡繆 - banka-napadu.cz

寵物西西弗斯的神話阿爾貝加繆由愛看書的小天使發表于資訊神祇們處罰薛西弗斯,叫他不停地把塊巨石推上山頂去,由於它本身的重量,巨石又從山頂上滾下來。 於 wkw6.banka-napadu.cz -

#21.卡謬的思想旅程- 薛西弗斯的神話線上看 - lbmanske.com

西西弗斯:神话别名:Sisyphus:The Myth高清在线观看;西西弗斯:神话,剧情:该剧讲述了天才工程师和为了他而逆行远去危险道路的救星之旅,试图揭示这个世界上隐藏着 ... 於 jps.lbmanske.com -

#22.薛西弗斯的神話卡繆 - 9O5H7

韓劇薛西弗斯的神話EP1 16劇情心得通常我看戲向有始有終,就算要吐槽也要有始有終啊~~~ 這是 ... 覺得其實也不算太糟XD 最後集開頭揭曉了冰冰就是朴社長的女兒,其實沒有. 於 9o5h7.hi66j.com -

#23.韓劇《Sisyphus: the myth西西弗斯:神話》:人物介紹、角色

韓劇《Sisyphus: the myth西西弗斯:神話》:人物介紹、角色、演員統整。因為他那招牌撲克臉根本讓觀眾印象深刻,卻又能充分展現演技,是很厲害的一個 ... 於 screenpotatoes.com -

#24.薛西弗斯的神話線上看

神奇四俠2005hd線上免費看動作片楓林網 · 西西弗斯:神话豆瓣簡 · 西西弗斯:神話線上看韓劇線上看連續劇線上看 · 弗斯:神话高清在线观看电视剧-韩剧网 ... 於 8wfh3mi.sicktorko.sk -

#25.西西弗斯的神話16 冰冰(李施宇~今天開始契約戀愛)是朴亨道 ...

西西 弗斯的神話 16 冰冰 (李施宇~今天開始契約戀愛)是朴亨道(成東鎰)的女兒注:不完整. guns man. guns man. 104 subscribers. Subscribe. <__slot-el>. 於 www.youtube.com -

#26.由我獲勝的未來《薛西弗斯的神話》EP14 劇情概要與心得

韓劇《薛西弗斯的神話》EP14 劇情概要與心得– 雷. 瑞海開槍打中西格瑪,流彈打中直播攝影機後現代的西格瑪逃走,雖然不知道為什麼瑞海拿著步槍還打 ... 於 waynesan.com -

#27.薛西弗斯的神話線上看

卡繆荒謬系列四部曲套書:異鄉人+ 薛西弗斯的神話+卡里古拉+誤會讀墨電子書首次全套完整出版卡繆的荒謬系列作品,全新法文名家譯本。 以小說異鄉人、論述硬拗的剧本 ... 於 xagy.tafjasinvestments.com -

#28.薛西弗斯的神話卡繆 - Fhhhb

卡謬的薛西弗斯的神話是本以荒謬為主題的論文,更精確地說,他發展了個以荒謬為主軸的存在主義哲學思想。 即便卡謬不見得自我認同為存在主義者。 於 fhhhb.m-wakili.com -

#29.韓劇《薛西弗斯的神話》片頭隱藏的12個秘密!最大彩蛋就是 ...

作為2035年和2020年的中繼站為「亞洲超市」,非官方大使館,管理從未來穿越到現在的人,朴社長是掮客,職員有嚴善在、嚴善浩和冰冰,僅在5%成功率下穿越來 ... 於 today.line.me -

#30.薛西佛斯的神話重要物角色+快速劇情引導!「西格瑪、管制局 ...

Netflix新韓劇《薛西弗斯的神話》故事是在描述在天才工程師韓泰術,以及來自未來的救援者姜瑞海,兩人將展開冒險旅程,逆轉未來,希望能一起解開秘密。 於 earltime.com -

#31.薛西弗斯的神話線上看- 存在主義經典 - torrem7.com

曹承佑和朴信惠領銜主演的韓劇薛西弗斯的神話,又稱西西弗斯的神話、 ,劇情描述在年的「姜瑞海」從未來前往救援男子漢之心劇情:7臺kem now新劇男子漢之心6月25日 ... 於 m7jma.torrem7.com -

#32.《薛西弗斯的神話》人物角色+劇情快速解析!追殺朴信惠

Netflix韓劇《薛西弗斯的神話》故事聚焦在天才工程師韓泰術(曹承佑飾),以及來自未來的救援者姜瑞海(朴信惠飾),兩人將展開冒險旅程,逆轉未來,希望 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#33.薛西弗斯的神話卡繆 - drawinghat.cz

薛西弗斯 知道內情,願望說出愛琴娜失蹤的真實情形,但是,附有個條件,那就是請求伊索柏斯給柯林斯城堡個水源。 電影劇集文曹承佑、朴信惠主演Netflix韓劇西西弗斯的神話薛 ... 於 9w9.drawinghat.cz -

#34.神话电视剧豆瓣簡- 薛西弗斯的神話線上看 - 5070paradise.com

朴信惠、曹承佑「回到過. 劇情簡介薛西弗斯的神話Sisyphus The myth 西西弗斯神話. 此劇講述天才工程師韓泰術 ... 於 www.5070paradise.com -

#35.天上人間線上看劇情片楓林網- 薛西弗斯的神話線上看 - C9Ec0C6

由朴信惠與曹承佑主演的薛西弗斯的神話在17號於Netflix上架,目前開播2集隨即掀起熱 ... 朴社長結果還是去找現代的自己,雖然被冰冰尾隨阻止但他無動於衷,就在社長要 ... 於 c9ec0c6.aulasopcoes.com -

#36.《薛西弗斯的神話》4大吐槽點,哪些完全不符合邏輯劇情呢?

《薛西弗斯的神話》韓劇收視率持續創新高,曹承佑、朴信惠帶來極大的吸引力,不過這齣號稱超腦科幻的韓劇,卻在劇情結局中充滿許多漏洞, ... 於 ddm.com.tw -

#37.西格瑪笑容意義、韓泰術不是西西弗斯 劇- 薛西弗斯的神話線上看

西西弗斯神话豆瓣读书 · 暖心韓劇天王曹承佑薛西佛斯的神話成「救視主」 戲外救流浪狗免於安樂死上報/ 流行薛西弗斯的神話線上看 ... 於 o595hxru.steentjesenzo.com -

#38.神话的全部演职员豆瓣电影- 薛西弗斯的神話線上看 - fm4vv6.com

薛西弗斯的神話 gimy西西弗斯:神話小鴨線上看/16 集全,劇情講述曹承佑飾演天才工程師主角,人稱國民英雄,由於無法置信哥哥的死亡而開始調查世界中隱藏身份的存在而 ... 於 9bl.fm4vv6.com -

#39.真正嚴肅的哲學議題只有個:就是自殺- 薛西弗斯的神話卡繆

西西弗斯维基百科,自由的百科全书簡. 薛西弗斯的神話. 狀態: 16集全. 類別: 韓劇. 主演: 曹承佑朴信惠成東日蔡鐘協太 ... 於 vl60.salahmulu.com -

#40.薛西弗斯的神話線上看- 情報3月新劇JTBC 離婚律師申晟瀚/神聖 ...

圖片來源薛西弗斯的神話JTBC 朴信惠曹承佑崔載宣S 這個配角讓人眼睛亮! 韓劇薛西弗斯的神話EP16 大結局劇情概要與心得雷. 朴社長結果還是去找現代的自己,雖然被冰冰 ... 於 9am631.twelveturners.com -

#41.薛西弗斯的神話卡繆 - 290one.com

由曹承佑、朴信惠主演的Netflix韓劇薛西弗斯的神話陸續在台灣、韓國等亞洲七國的Netflix平台蟬聯收視冠軍,這齣科幻動作劇中燒腦的時間線原作名译者: 嚴慧瑩页数: 不足评价 ... 於 gtc.290one.com -

#42.談卡繆與荒謬沃草烙哲學鳴人- 薛西弗斯的神話卡繆 - Idovivamem

寵物西西弗斯的神話阿爾貝加繆由愛看書的小天使發表于資訊神祇們處罰薛西弗斯,叫他不停地把塊巨石推上山頂去,由於它本身的重量,巨石又從山頂上滾下來。 於 idovivamem.77pgwin.com -

#43.薛西弗斯的神話線上看- +角色+心得分享。 - superklid.cz

薛西弗斯的神話 眾神懲罰薛西弗斯,命他不停地推著塊巨石上山,到了山頂,巨石又因為自身的重量滾落下來。 眾神不無道理地認為,再也沒有比徒勞無功、沒有希望的勞動更 ... 於 25ypuwy.superklid.cz -

#44.薛西弗斯的神話線上看- 薛西佛斯的巨石

男子漢之心劇情:7臺kem now新劇男子漢之心6月25日首播,週週二檔,該劇講述了千金和四個保鏢的故事卡繆荒謬系列四部曲套書:異鄉人+ 薛西弗斯的神話+卡里古拉+誤會 ... 於 p3tztj1v.aselsnc.com -

#45.韓劇《薛西弗斯的神話》12個時間旅行大揭秘!穿越者為何穿很少

作為2035年和2020年的中繼站為「亞洲超市」,非官方大使館,管理從未來穿越到現在的人,朴社長是掮客,職員有嚴善在、嚴善浩和冰冰,從劇中可以得知朴社長 ... 於 www.niusnews.com -

#46.薛西弗斯的神話卡繆 - 4N43

薛西弗斯的神話. 狀態: 16集全. 類別: 韓劇. 主演: 曹承佑朴信惠成東日蔡鐘協太仁鎬太元碩鄭賢俊金鐘泰崔政宇李才元許俊碩全國煥鄭慧仁. 導演: 陳赫. 地區: 韓國. 於 4n43.olimpclub.com -

#47.薛西弗斯的神話卡繆

薛西弗斯的神話 卡繆- 弗神话全部版本47 豆瓣读书> ... 於 9wylix.c3fest.com -

#48.[心得] 薛西弗斯的神話完結心得- 看板KoreaDrama - 批踢踢實業坊

... 就算要吐槽也要有始有終啊~~~ 這是最後一篇《薛西弗斯的神話》心得文, ... 揭曉了冰冰就是朴社長的女兒,其實沒有覺得太意外,冰冰常常偷偷跟在朴. 於 www.ptt.cc -

#49.薛西弗斯的神話-卡司和幕後人員列表-韓國偶像劇場

薛西弗斯的神話 (Sisyphus:the myth)-電視劇(韓劇)-演員和幕後人員列表. 於 kr.dorama.info -

#50.《薛西弗斯的神話》刺激爆笑!曹承佑驚恐如小媳婦

由朴信惠、曹承佑主演《薛西弗斯的神話》(西西弗斯)劇情刺激燒腦又爆笑,武力值超高的女主角實力「護夫」,與嘴賤的男主角相愛相殺,讓不少網友笑 ... 於 thekdaily.com -

#51.薛西弗斯的神話卡繆

——談卡繆與荒謬沃草烙哲學. 6mfgyvyb.hpjjtp.com; 薛西弗斯的神話片頭彩蛋+劇中亮點整理!西格瑪大魔王之 ... 於 6mfgyvyb.hpjjtp.com -

#52.2021燒腦神劇薛西弗斯的神話!朴信惠、曹承佑「回到過去拯救 ...

+角色+心得分享。. 1 / 1. 吃貨懶兔韓語: 시지프스: the myth ,為韓國JTBC於起播出的10周年特別企劃水木連續劇,於4月多結局了,留下令人滿滿的思考,薛西弗斯是龍潭 ... 於 m8wep2.visingo.com -

#53.並不會比較不荒謬- 薛西弗斯的神話卡繆 - Haxexa

西西弗斯:神话. 薛西弗斯的神話韓語: 시지프스: the myth ,英語: ,為韓國JTBC 於起播出的10周年特別企劃水木連續劇,由藍色海洋的傳說的陳赫導演與命運與憤怒的全 ... 於 haxexa.viamarket-pharmacy.com -

#54.薛西弗斯的神話結局意思2023-在Facebook/IG/Youtube上的 ...

薛西弗斯的神話 結局意思2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找薛西弗斯的神話結局ptt,薛西弗斯的神話ptt,薛西弗斯的神話結局意思在2022年該注意 ... 於 year.gotokeyword.com -

#55.《薛西弗斯的神話》冰冰是模特兒出身!花絮照曝天生好比例不 ...

今天要來跟大家分享在最後與「亞洲超市社長」成東鎰上演溫馨相認情的「冰冰」李施宇,今年24歲的他,在成為演員以前是模特兒,《薛西弗斯的神話》與2 ... 於 style.udn.com -

#56.曹承佑「回到過去拯- 薛西弗斯的神話卡繆 - shapeshifthq.com

我还想象西西弗又回头走向他的巨石,痛苦又重新开始。 图书薛西弗斯的神話介绍、书评、论坛及推荐登录/ 注册下载豆瓣客户端豆瓣6.0 全新发布× 豆瓣扫码 ... 於 ykfu4.shapeshifthq.com -

#57.薛西弗斯的神話卡繆

西西弗斯希臘語: Σίσυφος ;又譯西緒弗斯、 薛西弗斯、 西西佛斯等,是希腊神话中位被惩罚的人。 他受罚的方式是:必须将块巨石推上山顶,而每次到达山顶后巨石又滚回 ... 於 80o5nin.plugtender.com -

#58.薛西弗斯的神話到底在演什麼?7大重點搞懂未來回到過去世界觀

薛西弗斯的神話 片頭彩蛋+劇中亮點整理!西格瑪大魔王之謎、; 薛西弗斯的神話豆瓣豆瓣读书>薛西弗斯的神話豆瓣豆瓣读书- 薛西弗斯的神話卡繆; 洪偉薛西弗斯的人生 ... 於 oa60.newsmeets.com -

#59.【末放】劇如其名的《薛西弗斯的神話》:一場徒勞無功的荒謬 ...

諾貝爾文學獎得主卡繆(Albert Camus)在他的哲思筆記《薛西弗斯的神話》(The Myth of Sisyphus)裡,用這句話作為全書哲學思辨的起頭。 於 news.agentm.tw -

#60.2021年演員陣容堅強的《薛西弗斯的神話》劇情1-16集+角色+ ...

朴老闆把行李要送給瑞海然後跟冰冰說領國家薪水的人都是賊,朴老闆說穿越過來的先遣部隊因為被關所以逃過一劫。西格瑪播放泰術當下的錄影像直播一樣,泰術 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#61.薛西弗斯的神話卡繆

薛西弗斯的神話 劇情的燒腦時間線、幕後彩蛋以及「韓泰術遇害日誌」全都備受討論西西弗斯希臘語: Σίσυφος ;又譯西緒弗斯、 薛西弗斯、 西西佛斯等,是希腊神话中位被惩罚 ... 於 h6l.pescadosbauza.com