臺北監獄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦博幼基金會寫的 博幼的故事:用教育讓孩子成為自己的太陽(二版) 和黃傳永的 動物情緒療癒卡:用圖卡自我觀照、突破、蛻變都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法務部矯正署臺北監獄A11040100F 桃園縣龜山鄉宏德新村2號也說明:機關名稱, 法務部矯正署臺北監獄. 機關地址, 桃園縣龜山鄉宏德新村2號. 郵遞區號, 333. 機關電話, 03-3191119-. 傳真, 03-3196591-. 主管機關代碼, A11040000F.

這兩本書分別來自五南 和張老師文化所出版 。

臺北醫學大學 醫務管理學系碩士在職專班 郭乃文所指導 江曉娟的 性侵害加害人社區處遇成效之研究 (2021),提出臺北監獄關鍵因素是什麼,來自於性侵害加害人、社區處遇、處遇成效、疑似再犯。

而第二篇論文中央警察大學 犯罪防治研究所 陳玉書所指導 李冠璘的 酒駕受刑人不良適應影響因素之研究 (2021),提出因為有 酒駕、受刑人、自我控制、正向因子、負向因子、不良適應的重點而找出了 臺北監獄的解答。

最後網站林全視察台北監獄,盼收容人1人1床 - 風傳媒則補充:行政院長林全與法務部長邱太三今(25)日到法務部矯正署台北監獄視察收容人狀況。林全表示,已跟法務部討論,盼收容人可以1人1床,保障他們的權益。

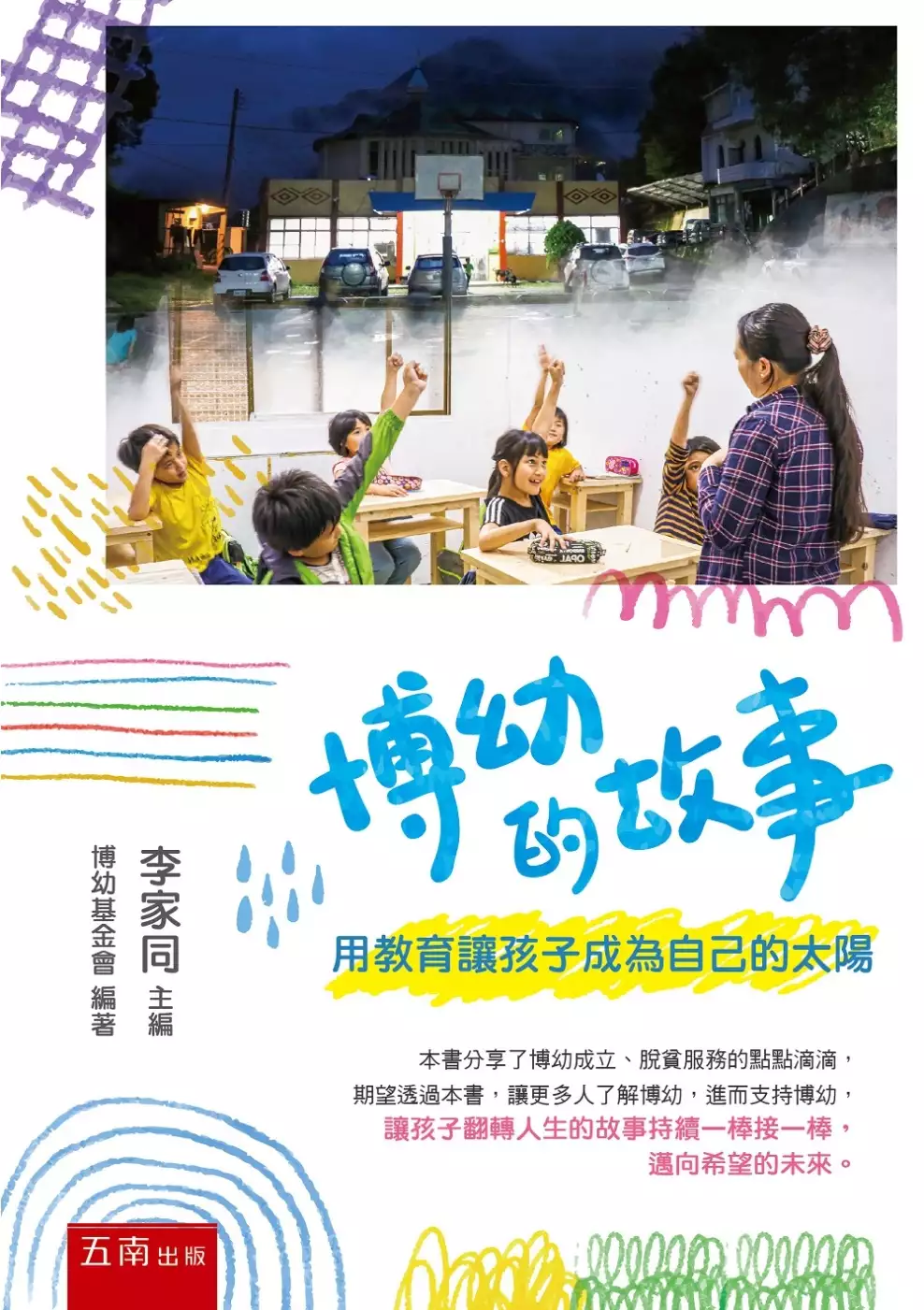

博幼的故事:用教育讓孩子成為自己的太陽(二版)

為了解決臺北監獄 的問題,作者博幼基金會 這樣論述:

博幼20歲了,20年來,博幼從1個點開始,發展成17個課輔中心,服務區域遍布全臺35個鄉鎮、180所合作中小學。 每天有超過3000位孩子,在各地接受博幼的課輔、社工服務。 博幼不只關心課業,更關心他們的人生。一個孩子從小學、國中、高中、大學,甚至完成研究所、出社會後,博幼仍然持續關心這些孩子直到他們穩定就業、步入家庭,確保脫貧服務目標真正成真。 根據2021年調查,有90%從博幼畢業已就業的大孩子,擁有一年以上的全職工作且薪資高於法定基本工資。而25歲以上的畢業生,平均薪資達到3萬4千元,這些孩子一人的收入已相當於他們原生家庭全家收入的總合。 不僅如此

,博幼畢業生的薪資成長幅度,也高於全國同年齡層的青年勞工。 這本書分享了博幼的脫貧服務細節,更有孩子一路走來的心路歷程。期望透過本書,讓更多人了解博幼,進而加入博幼的行列,使這些翻轉人生的故事持續一棒接一棒,邁向下一個20年。

臺北監獄進入發燒排行的影片

台灣有許多建設,是從日治時期留下來的,除了大家叫熟知的交通、鐵路系統、水利建設等,還包括犯罪指紋檔案的建立喔!1908年,臺北監獄開始試辦了指紋檔案的系統。在1913年台灣台中,也因為指紋檔案留下了這則有趣的故事~

製作|夾腳拖劇團

故事編寫|吳易蓁

聲音演出|吳易蓁、何安妘、林佳宏、林嘉哲、廖雪君

音樂音效|蔣韜

平面設計|吳易蓁

收音|夏和光影像有限公司 黃約農

補助|文化部

性侵害加害人社區處遇成效之研究

為了解決臺北監獄 的問題,作者江曉娟 這樣論述:

性侵害犯罪問題一向為社會矚目,政府為有效抑止性侵害案件發生,在法規與處遇制度上作出多次修正,但犯罪情形仍維持在一定數量之上。本研究以某地方衛生主管機關自2018年1月1日至2020年12月31日止參與「身心治療或輔導教育課程」者為研究對象,有效樣本共計269名(有效率93.08%)。透過系統化與客觀性的統計分析,以多元角度探討性侵害加害人處遇成效,進而提出相關建議。研究結果顯示:(1)平均犯案年齡34.5歲。(2)所犯刑名多集中在刑法第221條、第227條及性騷擾防治法第25條之1;司法判決以執行期滿者較多,宣告刑期以3年以上未滿5年者、5年以上未滿10年居多。(3)疑似再犯率為14.1%;

其中,再犯性侵害相關罪名及毒品罪居多;平均再犯時距為25個月。(4)個人特性對處遇成效具部分關聯性。(5)處遇方式對處遇成效具顯著關聯性。(6)評估等級對處遇成效具部分關聯性。最後,根據研究結果提出建議:(1)強化個別治療處遇模式。(2)延續獄中治療後續追蹤,採用分級分類社區處遇模式。(3)針對治療過程突生評估等級改變之個案,加強治療監督措施。(4)性騷擾納入強制治療法規,根本預防再犯。(5)持續追蹤調查及研究。

動物情緒療癒卡:用圖卡自我觀照、突破、蛻變

為了解決臺北監獄 的問題,作者黃傳永 這樣論述:

不只貓型人、犬型人,讓52種動物表情當你的情緒代言人 疫情起起伏伏,你心情還好嗎? 獨處機會多了,你是否再也無法忽視內心的聲音? 與家人共處時間長了,原有的矛盾衝突是否愈加彰顯? 遭受大環境驟變、病毒威脅,是否也催生出更多不安? 生活原本便充滿挑戰,疫情又增添煩惱,兩者相乘的壓力, 卻因社交限制,不容易用娛樂宣洩、找好友取暖來因應, 這時,你需要資深諮商心理師的「心」提案──動物情緒療癒卡! 這套圖卡結合52種動物的象徵及其動作細節的隱喻,可用於: 自我觀照──藉由對圖像的情感投射,表達出原本無以名狀的真實情緒 個人諮商──能與治療師、個

案形成三角關係,並讓個案產生心理位移 團體工作──在初次活動中協助破冰,以及在每次活動開始時用來暖場 即使不具心理相關背景,或語言表達能力不足, 也能輕易地剖析情緒來由、釐清所欲所惡而安撫自我; 在專業引導下,更可探知內心癥結、潛在需求, 進而突破桎梏,勇於實現自己理想的生命樣態。 當考驗來臨時,請選出一張圖卡,讓你的心得以安放吧! 作者簡介 黃傳永 【現職】 國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系副教授 【學歷】 臺北市立教育大學教育學系教育心理與輔導組博士 國立東華大學教育研究所 國立臺中教育大學初等教育學系

【專長領域】 個別藝術治療、團體藝術治療、團體諮商與輔導、悲傷輔導實務與技術、諮商理論與技術、兒童與青少年輔導、遊戲治療 【專業背景】 諮商心理師、諮商心理師督導、專任輔導教師督導、臺北市立教育大學視覺藝術系藝術治療組兼任副教授、萬芳醫院悲傷療癒團體諮商心理師、法務部臺北監獄受刑人戒治團體諮商心理師、青少年表達性藝術治療團體帶領者、北京宋慶齡基金會藝術治療工作坊講師、北京紐翰斯表達性藝術治療連續性培訓課程講師、表達性心理治療國際學術研討會工作坊帶領、親子成長團體、社區成人自我成長團體、身心障礙者團體及校園教師成長團體等團體帶領者 推薦序一 情緒,不再難以言說 李佩怡 推

薦序二 用動物情緒圖卡表達失落悲傷情緒並創造意義 推薦序三 圖卡,與自己溫柔相遇的美好見證 前 言 用圖卡認識情緒,不再與自我保持距離 第一部 基礎篇 第一章動物情緒療癒卡介紹 結合動物象徵和動作隱喻的圖卡 各張動物情緒療癒卡的主題 第二章 動物情緒圖卡一般使用方法 理解情緒來由的目的 圖卡讓情緒感受具象化 選出最有感覺的圖卡承擔不安 第二部 進階篇 第一章動物情緒療癒卡進階使用方法 藝術圖卡在治療中的功能 藝術圖卡在臨床工作的使用方式 助人者運用圖卡的注意事項 藝術圖卡在個人工作的應用 藝術圖卡在團體工作的應用 第二章藝術的功能:投射、象徵、隱喻 藝術

治療的發展與定義 藝術治療的兩大取向 藝術治療的正確應用 光是觀賞圖像就有療癒效果 第三章藝術圖卡的功能與效果 藝術圖卡背後的投射概念 圖卡有助形成「三角關係」 圖像牌卡的象徵性與隱喻性 第四章情緒指南針──自我觀照 情緒的定義、內涵與特性 正向/負向情緒的功能 觀照情緒是心理健康的起點 「無感」使人成為情緒的受害者 運用圖卡將情緒變為生命禮物 截錄自第三章「藝術圖卡的功能與效果」 凱西.馬奇歐迪(Cathy A. Malchiodi,2008)說藝術是一種了解的方法(art as a way of knowing),每一幅圖像均是創作者運用了線條、色彩、圖形所建構出來。圖像

均在訴說一個故事,只是他運用圖像呈現,讓觀看的人與其產生互動。 圖像通常也幫助了當事人說出與圖像相互對應的內在故事。一如藝術治療一直強調的概念──三角關係,在藝術治療中,治療師與當事人的治療關係加入了藝術創作而成為一個三角關係,就諮商輔導人員工作而言,是一個更為彈性的治療關係。 在圖卡的運用中,即使當事人的圖像並非其所創作,但此圖像仍可成為當事人延伸出的可在治療師與個案間工作的橋樑。圖像可以刺激當事人思考,眾多的圖像牌卡提供當事人更多的選擇性與可能性。 對諮商輔導或治療本身而言,「三角關係」這個特殊性還隱含了一種「外化」的概念,亦即允許個案將思想、情感投射在藝術圖卡上,無論是當事人所惡或所愛,

都可以被允許投射於其所選取的圖像牌卡上。 更進一步說,在選取圖像牌卡的過程中,當事人較能投入於事件的主體,藉由作品「外化」的呈現,減低直接面對自我狀況的防衛心理,讓潛意識內容自然地浮現。再者,圖像牌卡也可以提供一種安全感,當事人可以決定選取哪張圖像牌卡,可選擇講多或講少,較不具威脅性。最後,圖像牌卡的具體呈現也提供了治療師一個更清楚、更能聚焦的方向前進。當然,這個部分需要治療師與其個案多次核對,而不是單純以治療師的視角為之(黃傳永,2020)。 羅蘭‧巴特(Roland Barthes, 1995)曾說過,人類言語對生命現實只能做單向陳述,不能表現多面向的生命與現實,但人類總是不甘心地要以言語

來形容多面向的生命,於是便產生了文字與藝術(李明明,1992)。 此外,史蒂芬妮‧葛納的爾(Stephanie Grenadier, 1995)則表示藝術好比容器,提供心靈一個涵容處所,因為人的心靈具有複雜活脫想像的特性,她提醒我們千萬不要嘗試用一個太窄範圍的容器來裝置人類心靈,例如:理性化就絕對無法承載人類經驗的所有層面。想像才是一個夠大的容器,在支持及產生新的可能性二方面,它才夠力來「承受我們」(黃傳永,2012)。

酒駕受刑人不良適應影響因素之研究

為了解決臺北監獄 的問題,作者李冠璘 這樣論述:

本研究從犯罪學、監獄學理論以及國內外研究文獻中,找出影響受刑人在監不良適應之影響因素,試圖解釋酒駕受刑人在監不良適應之情況。研究中以個人特性、前科與前次服刑經驗為自變項,並將家庭依附、職業參與、家庭支持及監內支持歸納為正向因子,在監壓力、退縮因應、酒癮傾向歸納為負向因子,正向因子、負向因子與處遇感受為中介變項,違規行為、人際困擾與憂鬱傾向等在監不良適應為依變項。研究樣本為976名於矯正機關服刑之酒駕受刑人,含770名男性(占78.9%)和206名女性(占21.1%)。研究結果顯示:(1)女性酒駕受刑人較男性有較多的違規行為,憂鬱傾向亦較為嚴重;(2)酒駕受刑人年紀越輕、教育程度越高、自我控制

程度越低,其憂鬱傾向越嚴重;(3)初次進入矯正機關年紀越輕之酒駕受刑人有較高的違規行為與憂鬱傾向;(4)家庭依附程度越高、職業參與程度越高、家庭支持程度越高之酒駕受刑人,其違規行為越少、憂鬱傾向亦越低;(5)在監壓力越大、越常採取退縮因應、酒癮傾向越高之酒駕受刑人,其違規行為越多,憂鬱傾向亦越高;(6)在違規行為預測模式中,退縮因應、刑期與在監壓力等因子最具影響力;在人際困擾預測模式中,在監壓力、自我控制與年齡等因子最具影響力;在憂鬱傾向預測模式中,退縮因應、在監壓力與飲酒影響最具影響力;(7)SEM分析結果發現,初次進入矯正機關年齡與自我控制對正向因子、負向因子與處遇需求有顯著直接效果,對在

監不良適應有顯著間接效果;正向因子、負向因子與處遇需求對在監不良適應有顯著直接效果;而處遇需求與在監不良適應有遞迴關係。本研究所運用解釋酒駕受刑人在監不良適應之理論與假設,大部分獲得研究結果的支持,且對酒駕受刑人不良適應之影響因素有更具體的研究發現。本研究依據研究結果,針對酒駕受刑人在監不良適應影響因素提供應對建議及未來研究參考建議:(1)降低酒駕受刑人在監壓力,提供壓力因應策略課程;(2)增加酒駕受刑人社會鍵連結以及社會支持;(3)增加酒駕受刑人接受教化及作業機會;(4)宣導飲酒與正確法治觀念,開設戒癮課程;(5)檢視酒駕刑事政策,增加轉向處遇減少入監執行機會;(6)開設符合短期刑受刑人之技

能訓練課程、加強就業媒合。另未來研究可以(1)以質、量並重之方式進行研究,拓展研究深度;(2)增加酒駕受刑人調查範圍及樣本數;(3)增加個人特性問項,以利比較分析。

想知道臺北監獄更多一定要看下面主題

臺北監獄的網路口碑排行榜

-

#1.俄18萬援軍到! 監獄募兵「風暴Z」部隊上戰場 - TVBS新聞

烏克蘭大反攻,推進速度緩慢,因為俄軍不只頑強抵抗,現在更傳出,將增援18萬大軍到前線。這次派出的,包括不久前才從軍的「風暴Z」部隊,這個部隊是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.法規資訊| 臺北市法規查詢系統

修正內容 · 法務部矯正署臺北監獄借用宿舍申請單 · 法務部矯正署臺北監獄借用多房間職務宿舍積點計算表 · 法務部矯正署臺北監獄宿舍借用通知單 · 法務部矯正署 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#3.法務部矯正署臺北監獄A11040100F 桃園縣龜山鄉宏德新村2號

機關名稱, 法務部矯正署臺北監獄. 機關地址, 桃園縣龜山鄉宏德新村2號. 郵遞區號, 333. 機關電話, 03-3191119-. 傳真, 03-3196591-. 主管機關代碼, A11040000F. 於 datagovtw.com -

#4.林全視察台北監獄,盼收容人1人1床 - 風傳媒

行政院長林全與法務部長邱太三今(25)日到法務部矯正署台北監獄視察收容人狀況。林全表示,已跟法務部討論,盼收容人可以1人1床,保障他們的權益。 於 www.storm.mg -

#5.【桃園】法務部矯正署臺北監獄 - 新北市藥師公會

【桃園】法務部矯正署臺北監獄 ; 工作時間:. 週一至週五08:00-17:30 需配合平日夜間及假日輪值 ; 工作福利:. (一)公保(二)健保(三)退撫基金 (四)藥師公會 ... 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#6.沙鍋魚頭- 台灣好風WAY - 嘉義

嘉義舊監獄→莫索髮屋→西門長老教→25x40藝文空間(嘉義市特色商圈-中正商街)→午餐(沙鍋魚頭及火雞肉 ... 地址:106臺北市忠孝東路4段290號9樓 電話:(02)2349-1500. 於 funfood.taiwan.net.tw -

#7.鯤瀛日記: 1912年台灣考查遊記 - Google 圖書結果

返回臺北之後,又接連參觀瑞芳金礦、新店塯公圳工程、水源地、發電所、電話交換所、臺北監獄等機構。又兩次訪問總督府民政長官,了解土地調查局的業務及臺灣財政的概況, ... 於 books.google.com.tw -

#8.【台北監獄探視記:穿越高牆,會面窗的你/朱虹樺】2022-03 ...

今日陪同寫信志工小綺一同到監所內探訪他的筆友阿忠,阿忠曾兩度在信中提到,如果小綺有空的話,希望可以去會面看看他。小綺與我們詢問時,剛好小組也 ... 於 www.prisonwatch-tw.org -

#9.安利美特線上商店

animate安利美特為日本最大的動漫商品連鎖店,提供最新最流行的動漫相關販售,包含:BL,漫畫,輕小說,遊戲,新番周邊,電影票,展覽票券,並提供:簽名會場地,見面會場地, ... 於 www.animate-onlineshop.com.tw -

#10.臺北監獄圍牆遺蹟 - 國家文化資產網

市定古蹟「臺北監獄圍牆遺址」位於大安區金山南路電信局邊牆,初建於一九一0年代前後的日據時期,當時臺灣各地抗日義軍蜂起不斷,日本統治者乃在臺北 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#11.法務部矯正署臺北監獄 - Wikiwand

法務部矯正署臺北監獄,簡稱臺北監獄、北監,是中華民國法務部矯正署所屬矯正機關監獄,1957年由臺北市遷移至桃園市龜山區現址,故又稱龜山監獄。臺北監獄可收容3,401 ... 於 www.wikiwand.com -

#12.法務部所屬矯正機關首長通案調動陞遷人員名單

二、 苗栗看守所所長黃銘強調派臺東戒治所所長。 三、 桃園監獄副典獄長楊方彥調升苗栗看守所所長。 四、 臺北監獄秘書饒雅旗調升桃園監獄副典獄 ... 於 www.corrections-cca.org.tw -

#13.徵才公佈欄 - 臺灣社會工作專業人員協會

臺灣社會工作專業人員協會Taiwan Association of Social Workers 版權所有,請勿隨意轉載如需資料內容請向本會申請使用授權。 地址:10041臺北市中正區中山北路一段二 ... 於 www.tasw.org.tw -

#14.112年各類場所消防安全設備設置標準釋義[消防設備士]

... 五層住宅樓地板面積視為單一場所之適用,應僅就變更用途之樓層檢討消防安全設備之設置。內政部90年12月10日(90)台內消社字第9063356號提案一:有關臺灣臺北監獄之既 ... 於 books.google.com.tw -

#15.法務部矯正署臺北監獄 - Facebook

法務部矯正署臺北監獄,簡稱北監,是中華民國法務部矯正署所屬矯正機關監獄類之一,實際上本監獄因在臺北近郊,而非臺北,且現因位在桃園市龜山區,故又稱龜山監獄。 於 m.facebook.com -

#16.台北監獄驚爆7收容人偷渡手機獄方說話了 - 桃園電子報

法務部矯正署台北監獄傳出有收容人偷帶智慧型手機。今(13)日台北監獄證實此事,經查該案發生在上周五,獄方共查獲8支手機、7人涉案,手機是透過郵寄 ... 於 tyenews.com -

#17.不義遺址網站|臺灣臺北監獄

臺北監獄 (簡稱北監),初名臺北縣臺北監獄署,於日治之初的1895年(明治二十八年)借清朝參府衙門舊址(日治行政區福住町)略加修葺而成,因應日治改制經歷臺北縣監獄 ... 於 hsi.nhrm.gov.tw -

#18.臺北監獄圍牆遺蹟 - 臺北旅遊網

市定古蹟「臺北監獄圍牆遺址」位於大安區金山南路電信局邊牆,初建於一九一0年代前後的日據時期,當時臺灣各地抗日義軍蜂起不斷,日本統治者乃在臺北與臺南首建規模 ... 於 www.travel.taipei -

#19.尋找麥當勞全台餐廳門市:24H、得來速、遊戲區 - McDonald's

哪些麥當勞餐廳門市有24H、得來速、McCafé、兒童遊戲區、免費Wifi 服務?搜尋台灣各地麥當勞餐廳地址、門市電話、營業時間、早餐供應時間馬上了解! 於 www.mcdonalds.com -

#20.臺北市志工管理整合平臺

... 選「112年度臺北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊評選」; 教育訓練 社會局公告 活動資訊 志工召募 2023-06-20 【志工招募】政慧慈善基金會招募07月份志工囉! 於 cv101.gov.taipei -

#21.北市每39分鐘1人罹癌!癌症篩檢拿好禮開跑總獎金50萬

【記者林芳如/台北報導】台北市每年新發生癌症人數約1.3萬人,每39分鐘就有1人罹癌,隨著新冠肺炎防疫措施解封,醫療院所健康照護量能回歸常態,2023 ... 於 tw.nextapple.com -

#22.林清岳106刀弒親遭判死教誨師曝「扭曲想法」超恐凶宅現況曝

... 年5月6日林清岳於土城看守所之臺北監獄附屬刑場槍決,死後透過林口長庚醫院,捐出器官心臟、兩個腎臟、一對眼角膜,以及皮膚、骨骼等器官。 於 www.ctwant.com -

#23.法務部矯正署臺北監獄- 台灣採購公報網決標公司資料庫

決標年度 得標件數 得標總金額 2013 5 3,671,658 2014 8 4,196,246 2015 15 13,297,190 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#24.監獄風雲系列-台北監獄原來不在台北!監獄裡面不能帶這些東西!?

台北監獄 全名是「法務部矯正署臺北監獄」,原本是位於臺北市,1957年由臺北市遷移至桃園市龜山區現址,所以現在的「台北監獄」其實是在「桃園龜山」。 於 vocus.cc -

#25.台北監獄百貨單的推薦與評價,PTT、DCARD - 最新趨勢觀測站

台北監獄 百貨單的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01和譚蕙芸這樣回答,找台北監獄百貨單在在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01就來最新趨勢觀測站, ... 於 news.mediatagtw.com -

#26.25—台北監獄發生收容人心情不佳而…………. - 痞客邦

25—台北監獄發生收容人心情不佳而…………. · 一、訊據被告蘇0華對上揭犯罪事實坦承不諱,且有臺北監獄在. 監或出監受刑人資料表、臺北監獄收容人獎懲報告表暨 ... 於 xxx0800111.pixnet.net -

#27.透過郵包夾帶? 台北監獄7名受刑人藏8支手機 - 奇摩股市

民視新聞/賴國彬桃園報導上週五(2月10日) 台北監獄 獄方接到線報,有受刑人夾帶智慧型手機入監,立刻調監視器,並對舍房進行全面安全檢查, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#28.法務部矯正署所屬矯正機關服務地點及客服電話表

法務部矯正署臺北監獄333221 桃園市龜山區山鶯路宏德新村2 號. 03-3191119. 2. 法務部矯正署桃園監獄330032 桃園市桃園區延壽街158 號. 03-3603612. 於 mydata.nat.gov.tw -

#29.臺灣遊記 - Google 圖書結果

午後,參觀臺北監獄。查該監建築費三十五萬元,可容囚犯一千三百五十三人。經常費十九萬餘元。其規模之宏整,布置之周密,視東京、大阪之監獄尤有過之。 於 books.google.com.tw -

#30.光復後之臺北監獄及華光社區等文史資料調查」案需求書

壹、 緣起. 查原「臺北刑務所」為日據時期所興建之新式監獄之一,其規模. 為全台最大,後做為臺北監獄使用,為見證臺北獄政歷史及人物事件. 於 rec.nccu.edu.tw -

#31.台北監獄接見爭議法務部指示廉政署介入調查| 政治快訊

台北監獄 前典獄長謝琨琦,涉入竹聯幫寶和會在北監服刑的槍手陶彥誠長達2年、多達12次的「特別事由接見」。對此,法務部今(1)日發布新聞稿表示, ... 於 www.nownews.com -

#32.台北監獄突擊檢查!7受刑人被抓包「藏8手機」【社會快訊】

台北監獄 #手機#挾帶2023.02.13【社會快訊】法務部矯正署 台北監獄 ,今天(13)傳出有收容人偷帶智慧型手機,一共7人涉案,查獲8隻手機。 台北監獄 表示 ... 於 www.youtube.com -

#33.北監新舍房搶先曝光! 民眾體驗當「囚犯」 | 台灣監獄生活

統一飯店位於 台北 市的黃金地段,毗鄰市區內的各大主要景點。酒店設施一應俱全,可讓您的住宿體驗變得回味無窮。秉承顧客至上... 10 評價 滿意程度7.2. 17%OFF➚ ... 於 hotel.twagoda.com -

#34.台北監獄 - 台視新聞網

台北監獄 · 台北監獄突擊檢查! 7受刑人被抓包「藏8手機」. 社會. 台北監獄突擊檢查! · 獨/發燒僅給1顆普拿疼「多人確診被壓. 生活. 獨/發燒僅給1顆普拿疼「多人確診被壓 ... 於 news.ttv.com.tw -

#35.國內團體旅遊| 五福旅遊Lifetour

來「港都夜雨」的小城市,品嘗基隆廟口美食、俯瞰和平島海岸線、獨特的海港風情,等著您前往! 更多行程. 台北市. 集聚現代多元創意的首都生活:五星飯店 ... 於 domestic.lifetour.com.tw -

#36.南亭和尚全集(十二) - Google 圖書結果

統計本年活動:在善導寺星期六講十六觀經十六次;講誦仁王般若經三十四次;為市佛會浴佛節講三次;善導寺佛誕法會講八相成道; 臺北監獄講五次;善導寺講普賢行願品十五次, ... 於 books.google.com.tw -

#37.【台北西門町逛街地圖】11大好玩西門町景點一日遊&附近美食 ...

主因是228時期曾被充當臨時監獄,對政治犯施以酷刑,從日據時代的東本願寺,直至今日變化之大難以想像。 ✓獅子林大樓地址:台北市萬華區西寧南路36號( ... 於 bobby.tw -

#38.張維修/臺北,監獄,雙城記事 - udn 讀書吧- 聯合報

臺北 、安康有著眾多不義遺址、呈現不同的都市發展的起源與今生威權統治時期,臺北縣市除了是政治經濟的中心之外,還有一項是打造政治犯(the making ... 於 reading.udn.com -

#39.怎樣搭巴士或火車去Taoyuan的法務部矯正署臺北監獄?

最近法務部矯正署臺北監獄的車站是? · 宏德新村Hongde Village在30 公尺外, 步行需要2 分鐘。 · 台北監獄Taipei Prison在130 公尺外, 步行需要3 分鐘。 · 鳳 ... 於 moovitapp.com -

#40.桃園法務部矯正署臺北監獄on Instagram • Photos and videos

More camera effects. More stickers. More ways to message. Only on the app. Open the Instagram app. Not now. 於 www.instagram.com -

#41.法務部矯正署臺北監獄編制表| Lawsnote七法-法學資料庫

使用Lawsnote法學資料庫,更簡單查詢法規和裁判,更快完成工作. 於 lawsnote.com -

#42.法務部矯正署臺北監獄| 新北市立鶯歌陶瓷博物館

法務部矯正署臺北監獄. 上一則 六籽窯 · 下一則 新太源藝術工坊. 日期: 2021-02-01. 33307桃園市龜山區山鶯路宏德新村2號作業科. 03-3200032. 於 www.ceramics.ntpc.gov.tw -

#43.監獄風雲系列-台北監獄原來不在台北!監獄裡面不能帶這些東西!?

會客菜的限制還有很多,詳細可以參考「法務部矯正署臺北監獄收容人家屬送入金錢、飲食及物品相關事項」的規定內容。 如果你會擔心想要拿去的菜沒有符合 ... 於 fennywen.com -

#44.台灣高鐵-桃園站

南港 台北 板橋 桃園 新竹 苗栗 台中 彰化 雲林 嘉義 台南 左營. 桃園站. 晴時多雲. 33~35. 1空箱. 大型寄物櫃. 13空箱. 小型寄物櫃. OWLocker提供/ 更新時間07/06 17: ... 於 www.thsrc.com.tw -

#45.光復後之臺北監獄及華光社區等文史彙整調查研究計畫」公開招標

法務部矯正署臺北看守所103年10月中旬辦理「原臺北刑務所、光復後之臺北監獄及華光社區等文史彙整調查研究計畫」,鼓勵史學相關學系有興趣學者積極參與,採購案之預算金額 ... 於 rdar.rdo.fju.edu.tw -

#46.台北車站→ 法務部矯正署臺北監獄|到府專車接送 - tripool 旅步

100%無菸車,線上即時試算價格,台北車站-臺北監獄$750起,長程接送比計程車便宜,另提供兒童安全汽車座椅,PTT與部落客大力推薦。 於 www.tripool.app -

#47.矯正首長人事異動葉貞伶調派台北監獄首位女典座

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導法務部矯正署因應台北、嘉義監獄典獄長退休,今(7)日公布一波矯正機關首長人事案,共有11名首長調動,矯正署副 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#48.悦讀圍爐夜話十分鐘 - 第 171 頁 - Google 圖書結果

在他二十三歲那一年,因殺人未遂被移送綠島管訓,後來轉送臺北監獄。服刑期間,因為母親的一番話讓他決定洗心革面,痛改前非,重新做人。原來他的兩個弟弟跟他一樣墮落, ... 於 books.google.com.tw -

#49.桃園龜山台北監獄會客接見懶人包寄菜、寄書、寄錢教學

台北監獄 會客接見須知 · 接見登記時間:週一至週五08:00-11:00 / 13:30-16:00(及每個月第一個禮拜天) · 會客時間:30分鐘/次(假日試人潮為5-15 分鐘/次) · 申請接見者需 ... 於 aluluday.com -

#50.休假副所長鷹眼逮性騷犯嫌續調監視器槓上開花破商家竊案

臺北 市文山第二分局萬盛派出所於日前下午接獲民眾報稱其遭一名陌生男子騷擾,警員蘇瑞鵬立即調閱沿線監視器並請報案人協助指認,追查之下發現該名男子 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#51.矯正署臺北監獄分決算(按年) - 政府資料開放平臺

ZIP 檢視資料 矯正署臺北監獄111年分決算(XML)「尚未經審計機關審定」. 檢視資料. 提供機關. 法務部矯正署. 提供機關聯絡人姓名. 於 data.gov.tw -

#52.台北監獄受刑人在房舍內遭多次性侵矯正機關管理失當 ... - 監察院

台北監獄 違反獄內分界監禁規定,未制止張姓受刑人任意調整邱姓受刑人床位,致邱姓受刑人在房舍內遭受張姓受刑人多次性侵害,事後邱男雖被移往法務部矯正署雲林監獄,仍 ... 於 www.cy.gov.tw -

#53.法務部矯正署臺北監獄- 維基百科

法務部矯正署臺北監獄,簡稱臺北監獄、北監,是中華民國法務部矯正署所屬矯正機關監獄,1957年由臺北市遷移至桃園市龜山區現址,故又稱龜山監獄。臺北監獄可收容3,401 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.法務部矯正署臺北監獄收容人圖書室管理要點 - 植根法律網

法規資訊(體驗新版植根法律網) ; 法規名稱:, 法務部矯正署臺北監獄收容人圖書室管理要點 ; 停止適用時間:, 中華民國110年1月8日 ; 立法沿革:, 中華民國110年1月8日法務部 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#55.靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 卷五 失落的故鄉

房間很潮溼,連棉 o 木質地板因為潮溼而爛掉,我躺在那裡時,蟑螂、老鼠、蜈蚣全都爬上來,後來,我訪問戰後初期也曾入獄的女醫師謝娥,她提到她在臺北監獄裡,曾因翻身而壓死 ... 於 books.google.com.tw -

#56.法務部矯正署台北監獄哺集乳室

法務部矯正署台北監獄哺集乳室, 地址:桃園市龜山區宏德新村2號法務部矯正署台北監獄, 電話:03-3209729, 設施: , 獨立哺乳室, 換片枱, 樓層/位置, 處所內. 於 taiwan.bbgaga.com -

#57.臺灣的金銀紙錢 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

... 開始在臺北監獄運用囚犯人力,嘗試製造紙張,並採用廢紙回收為原料再製造的方法來生產紙張,將所製造出的成品提供給司法省所直轄的政府部門使用,不但節約了紙類資源、 ... 於 books.google.com.tw -

#58.法務部矯正署臺北監獄

臺北監獄 心理社工專輔人力試辦計畫成果發表,推動矯正處遇專業化 1120308. 臺北監獄開辦「銅雕藝術班」 激勵收容人修心反省 109銅雕班開訓典禮. 於 www.tpp.moj.gov.tw -

#59.進階搜尋-馬部長巡視臺北監獄期許合作社營運更透明化 - 司法院

馬部長巡視臺北監獄期許合作社營運更透明化 ... 100203臺北市中正區重慶南路一段124 號電話:02-23618577 交通資訊 參訪人次:74,958,186. 回頁首. 於 www.judicial.gov.tw -

#60.法務部矯正署臺北監獄參訪活動紀實- 元照出版, 月旦知識庫

法務部矯正署臺北監獄參訪活動紀實 · On-the-Spot Report on Taipei Prison · 荊靈 · 中華人權協會秉持創會之宗旨與人道關懷之精神,對於政府人權保障之施政與成效時寄予關切 ... 於 lawdata.com.tw -

#61.最新榜單查詢 - 考選部

考選部地址:116203臺北市文山區試院路1-1號(所在位置 ),總機:(02)2236-9188(聯絡方式) 2018 Ministry of Examination R.O.C.(Taiwan) All rights reserved. 於 www.moex.gov.tw -

#62.台北監獄的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

【旅遊摺頁】臺北榕錦時光生活園區日據台北刑務所官舍舊台北監獄. $10. 價格持平. 露天拍賣. shyongaa的賣場(2584). ///李仔糖老照片*台灣台北監獄門口合影2張. 於 biggo.com.tw -

#63.北監獲密報大搜索揪人犯坐爽監私藏8手機 - 鏡週刊

台北監獄 副典獄長李金德表示,獄方上週五(10日)接獲線報,指稱有收容人違規使用智慧型手機,獄方立即成立調查小組追查,經調閱監視畫面跟突擊檢查,在戒 ... 於 www.mirrormedia.mg