聯合醫院健檢評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦和田秀樹寫的 良醫才敢揭發的醫療真相:拒絕無效檢查,遏止過度醫療,拿回病主權的66個良心建議 和河合千惠子的 如何照顧失去老伴的爸媽?:最重要的6件事:居住‧看護‧心理‧日常危機‧醫療保險.「那一天」的準備都 可以從中找到所需的評價。

另外網站預防肝癌,從B、C型肝炎篩檢開始! | 蕃新聞也說明:臺北市聯合醫院仁愛院區內科部林志陵部長指出,有八成的肝癌是由B、C ... 除了定期健檢外,45-79歲民眾或40-79歲原住民,國民健康署還有補助終身 ...

這兩本書分別來自時報出版 和新自然主義所出版 。

輔仁大學 企業管理學系管理學碩士在職專班 顏孟賢所指導 黃婕如的 資源導流:設立健康管理中心對醫院的綜效 (2021),提出聯合醫院健檢評價關鍵因素是什麼,來自於探索與利用、資源導流、策略延伸、健康管理中心。

而第二篇論文國立雲林科技大學 休閒運動研究所 陳其昌所指導 王欣序的 雲林地區中高齡民眾自評健康狀況與身體活動對醫療自發性表現行為的影響 (2021),提出因為有 自評健康、身體活動量、自發性表現行為的重點而找出了 聯合醫院健檢評價的解答。

最後網站健康檢查機構認證名錄則補充:認證編號 機構名稱 實驗室名稱 實驗室地址 H003 敏盛綜合醫院 外籍人士健檢中心 330 桃園市三民路3段106號 H005 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 外籍人士健檢中心 435 台中巿梧棲區臺灣大道八段... H006 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 健檢中心 106 台北市仁愛路四段266巷6號

良醫才敢揭發的醫療真相:拒絕無效檢查,遏止過度醫療,拿回病主權的66個良心建議

為了解決聯合醫院健檢評價 的問題,作者和田秀樹 這樣論述:

台灣醫界不能說、不敢說的醫療真相, 就讓日本醫界的大砲醫師來說! ‧某些醫師只看檢驗數據治病,卻未考量病患身體的實際情況。 ‧罹癌人數變多,部份原因是源自於做太多癌症篩檢。 ‧有些處方藥,居然造假數據而謊稱具有療效。 ‧健康檢查的高標準,會造就更多的病人。 以上這些真相,都是你我不該忽視的重大問題! ★ 美國執業自然醫學醫師、台灣全民健康促進協會榮譽理事長 陳俊旭 專文推薦 ★ 「為了把日子過得安適自在,我不願囫圇吞下醫師的全盤指示,而是選擇自己的醫療自己作主。對醫師的處置言聽計從,只為了延長壽命,縱使換來的壽命既不快樂也不健康,大家認為這樣過日子會

幸福嗎?究竟是長命百歲比較重要,還是堅持生活品質比較重要呢? 本書不惜揭露當前的醫療弊病,同時大膽為『快活過日』的要領提出建言,全書的精神就在於七個字,『我的醫療我作主』。」──和田秀樹 當你因身體不適而就醫時,若是對醫療沒有正確的認知,或是一味聽從醫師的診斷,認為多做檢查、多吃藥就能治癒疾病,那麼你可能會吃了大虧! 作者和田秀樹醫師透過自身罹患高血壓的經驗,發現在服藥降至標準值後,會感受到諸多身體不適的症狀,因而發覺某些醫師會不顧病患的個別差異、身心狀況,僅為了讓異常數值回到一般醫界所倡導的「健康標準」,就強行開藥或採取積極性的治療。大部分的患者或許對於這樣的治療方式並無特

別的感覺,但較敏感或高齡的患者反倒在治療後,即便檢驗數值都已在正常值內,卻因不當治療所誘發的小毛病,讓生活品質大大扣分,產生「愈就醫愈不適」的狀況,搞得自己身心俱疲。 本書不在為大眾豎立遵行的教條,而是為「如何正確對待自己的身體與看待醫療」,提供另一種可能的思維。不被動接受醫師的醫療處置,不要盲從所謂的名醫權威,多吸收各種醫療資訊,增加自己在醫療上的選項,就不至於對醫師言聽計從,也能進而降低被醫師看輕的醫療風險,倖免遭受不必要的醫療處置。 真誠推薦 公共衛生專家 吳寶芬 台灣全民健康促進協會榮譽理事長 陳俊旭

資源導流:設立健康管理中心對醫院的綜效

為了解決聯合醫院健檢評價 的問題,作者黃婕如 這樣論述:

台灣已漸漸邁入高齡社會,預防勝於治療的觀念也更被民眾所重視,健康檢查即是察覺疾病於未發之前或是早期發現的最佳途徑。隨著民眾對於健康意識的提升及經濟條件的改善,自費健檢越來越受到大眾青睞,各大醫療院所因此紛紛成立健康管理中心,許多健康檢查服務也應運而生。本論文將探討醫院成立健康管理中心對策略發展的影響,以及兩造單位將如何進行資源交換與導流,進而提升彼此的綜效。本研究採取個案研究法,透過探索與利用對品牌延伸、組織延伸及策略延伸三大主題,分別探究其不同層次的價值創造與組織學習議題,以及其相互之間之關係,進而探究醫療院所與健康管理中心之互動關係。本研究對於組織內新舊單位間探索與利用能力的應用、資源導

流及策略延伸等理論與實務提出貢獻。

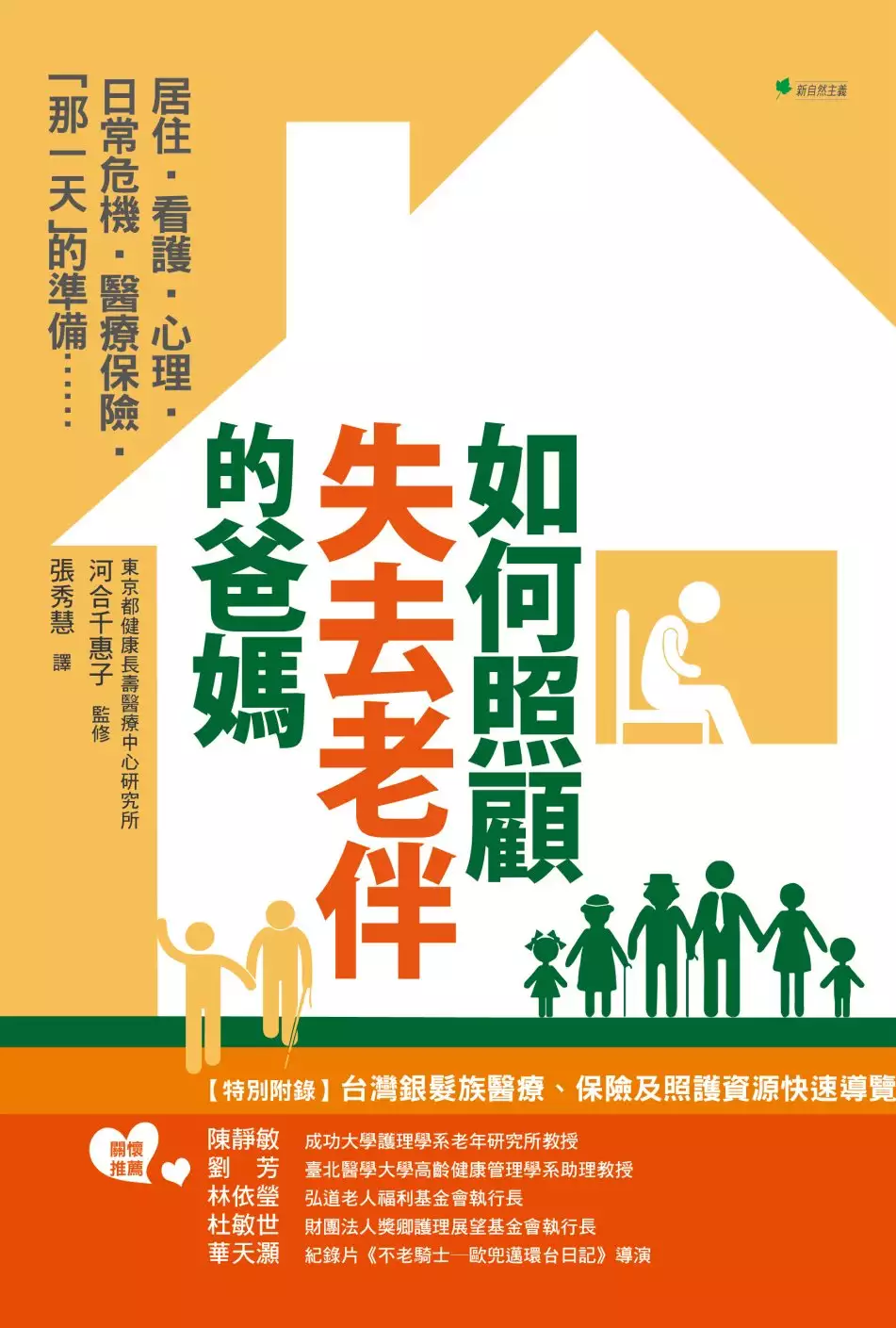

如何照顧失去老伴的爸媽?:最重要的6件事:居住‧看護‧心理‧日常危機‧醫療保險.「那一天」的準備

為了解決聯合醫院健檢評價 的問題,作者河合千惠子 這樣論述:

若你偶爾放慢腳步,讓自己落在後面好好看看父母的背影,你會看見,現在父母已不像養育你時那麼硬朗,總有一天,逐漸衰老的雙親終會需要子女照顧。 尤其,當父母兩人當中有一位被留下來時,失去老伴,只剩下自己的父母,面對著往後人生的不安和寂寞,這時候,身為子女,要如何照顧他們而不影響目前的生活呢? 父母年過七十歲,就要開始思考的課題 現代社會因為醫療進步,營養充足,年過六十五歲還活力十足,生活獨立自主的人比比皆是,這也讓許多做子女的明明知道自己的父母年紀大了,但多不願意面對現實,用「身體還很硬朗」,「還能四處趴趴走」,「有爸爸/媽媽作伴」…安慰自己。 如果父

母已經七十歲了,子女們就不能太放心了。因為雙親就算現在很硬朗,但必然會有一位先離開。那個時候,失去老伴的爸媽需要面對的,不只有高齡的健康照顧問題、有不再工作後的經濟問題、有失去另一半的心理問題和人際問題,還有因為老化而許多日常生活不再方便(例如開車、修家電、打掃等)等等問題,都需要子女陪伴、守護他們。然而,身為子女,知道怎麼照顧好自己的爸媽嗎? 身為子女的我們,可能不放心讓他們獨居,可能健康問題需要天天看護照料、帶他們看醫生,也可能落單父母經濟無法自給自足,又或者失去老伴的傷心和失落讓他悶悶不樂、什麼事情都不願做了……。 《如何照顧失去老伴的爸媽?》具體介紹了,與七十歲以上落單父母

有關的各種支援。書中不光是從被照顧落單父母角度來看,同時也站在需要伸出援手的孩子女立場來設想,不論遇到哪一種問題,本書詳細提供了解決方法和可用資源: ‧父母「落單」時該怎麼辦?──孩子應該留心的事! ‧誰來照顧?該怎麼照顧?──決定同住或分開住的關鍵 ‧試著理解失去配偶的父母心情──讓父母從喪失感中振作起來 ‧保護落單父母免於深陷危險──困擾的事以及疾病 ‧落單父母的居住要如何安排?──如何找到終老的棲身之所 ‧如何跟落單父母談「萬一」呢?──不想留下悔恨可以這麼做 如何與落單父母親相處的指導手冊 直到今年四月底止,台灣兩千三百四十五萬人口中,年滿六十五歲

的老人有兩百八十五萬九千人,比例佔百分之十二。社會人口的老化情形確實相當嚴重,我們應該要正視的,是七十歲以上,失去伴侶的落單父母似乎越來越多了。高齡者隨著年紀的增加,身心會感到不適,如果再加上失去相依為命的伴侶,那麼就更需要別人的關心與幫助了。 但是父母不會開口請孩子幫忙,有些會覺得有失自尊、有些則怕子女為難。即使有些父母想對子女發出SOS的訊號,也會因為個性或環境,有的變得不講道理、有的哭哭啼啼,身為子女,行動前充分思考或充分溝通變得很重要。 本書監修河合千惠子是經驗豐富的臨床心理研究員,參與多項老人心理諮商輔導計畫,並出版過許多老人心理相關書籍。她在本書提供豐富的情境狀況與案例

故事深入探討,並提出因應的對策教導身為子女如何與父母親相處: 父母的性格七種類型 頑固、任性的父母/不做家事的父母/依賴心很重的父母/感情很好的父母/獨立心太過旺盛的父母/沒有經濟基礎的父母/藉由孩子來提升自我評價的父母 判斷同住或分開住的七個重點 (1) 落單父母的個性:真的「不想同住」嗎? (2) 落單父母的健康狀態:分開住需具備的條件 (3) 經濟狀況:不要太過在意父母留下的財產 (4) 父母和孩子、家人合不合:相互有無共識 (5) 孩子們的狀況:同住最好趁孫子還小的時候 (6) 父母希望的「居住」條件:對他們來說是否是良好的環境 (7) 離

開熟悉的環境:父母是否希望生活起變化 和落單父母同住的八種同住規則 (1) 盡量在父母身體健康時就同住 (2) 生活費盡可能要分開分擔 (3) 先預想可能發生的婆媳問題 (4) 不要讓落單父母感到孤獨 (5) 生活方面幫落單父母規定所有細節 (6) 了解父母的心情 (7) 重視房子的隔間 父母落單後的六類轉變 (1) 心的變化:變得做什麼都提不起勁;想起過世老友的事,注意力渙散;生活步調容易打亂……。 (2) 行為模式的變化:失去好奇心、害怕跟人見面、變得十分謹慎……。 (3) 健康狀態的變化:睡眠障礙、疲勞感、憂鬱症……。 (4) 日常

生活的變化:落單的一人需要作原本兩人分擔的事情,例如打掃、修電器、洗衣服、跑銀行或區公所等等……。 (5) 人際關係的變化:夫妻一同往來的朋友聚會不再參加、可能朋友也會刻意迴避……。 (6) 經濟基礎的變化:只靠一個人的年金可能日子就變不好過、沒有做過家事的落單父親可能需要請人幫忙做家事、可能需要申請看護服務……。 本書特色 ★完整整理父母的「居住」問題和解決方案: 父母的個性不同,子女的條件不同,也不一定和父母同住就一定對他比較好,作者從父母性格、經濟、看護等不同情況,告訴讀者同住或分住要考慮的問題: 同住避免兩代衝突最好先說好同住的規則。包含要不要幫忙照顧小孩、

要不要幫忙家務。 住宅改建兩代同居,或者繼續住在老家要注意的安全、設備、空間安排、防範犯罪問題。 高齡者居住的住家或設施有那些選擇和費用:如果子女不和落單父母同住,那們可以有那些選擇?除了老家改建、租屋之外,目前也有許多提供給高齡者居住的專屬公寓或設施,本書告訴你:獨立自主的父母適合的;喜歡有同伴同住的;需要看護的;患有失智症的父母,有哪些需求和選擇。 ★豐富案例說明照顧父母的「經濟」問題和解決方案: 即使是同住,也必須思考可能會出現醫療、看護等等支出,長期都是一筆可觀的費用,作者以許多案例說明身為子女可能要思考的問題,如何和其他兄弟姊妹討論「由誰負責照顧父母(同住)」

、「費用如何分攤或支付」、如何和父母商討是否有能力幫忙、父母財產想如何支配。除此之外,也可以思考保險和政府的各項補助等方式來解決。 ★提醒子女各種小貼心,讓落單父母過得快樂: 失去一位父母不是只有子女傷心,落單的一方失落感和不安更深,身為子女可以多多和落單的父母吃飯、帶他去旅行、一起看相片、甚至帶他參加諮商團體,讓他振作。同時鼓勵父母參加志工活動、交朋友、發展興趣、活用他們的智慧,甚至無所事事,找到生存價值。 ★教你和父母手足溝通,避免煩人的家族爭議: 父母由誰照顧、如何照顧,以及父母的財產支配問題,時常是家族裡引發爭議與不快的來源。要照顧到父母的心情,有些需要讓自己和

手足充分表達想法,才能討論、得到共識,但很多人不知道如何開口,作者又許多案例故事告訴大家可以怎麼做! ★台灣銀髮族資源: 本書特別附錄,針對台灣銀髮族的健檢、看護等資源,彙整提供讀者參考。 名人推薦 華天灝 紀錄片《不老騎士─歐兜邁環台日記》導演 林依瑩 弘道老人福利基金會執行長 劉 芳 臺北醫學大學助理教授 陳靜敏 成功大學護理學系老年研究所教授 ────真摯推薦

雲林地區中高齡民眾自評健康狀況與身體活動對醫療自發性表現行為的影響

為了解決聯合醫院健檢評價 的問題,作者王欣序 這樣論述:

本研究主要了解民眾對醫療的需求以及醫療院所在經營運作上的需求,利用在醫病關係的基礎上,分析雲林部分地區中高齡民眾的身體活動量與自評健康狀況對醫療自發性表現行為的交互作用影響。本研究採用:自評健康量表、自編醫療自發性表現行為量表與國際身體活動量表IPAQ短版問卷進行調查,針對近一年內曾至雲林地區醫療院所的就醫民眾,於社團或社群活動現場發放問卷。共發放257份問卷,有效樣本回收率達50%以上。資料以項目分析、探索性因素分析、皮爾森積差相關、多因子變異數分析進行統計分析。結果發現有參與社群活動的族群,身體活動量相對較足夠,但久坐行為仍有改善空間;當對自我健康評價正向時,只能顯著提升對醫療的合作行為

,但無法提升參與及忠誠行為,甚至與參與行為產生負相關;身體活動與自我健康評價有顯著正相關,但與醫療自發性表現行為不具相關性。根據以上結果,本研究建議鼓勵民眾參與社會或社團活動無非是一提升身體活動的可行方案,我們建議醫療院所可利用本研究所建立的量表,找出其他對醫療自發性表現行為的影響因素。

想知道聯合醫院健檢評價更多一定要看下面主題

聯合醫院健檢評價的網路口碑排行榜

-

#1.健檢科(健康管理中心) - 國立陽明交通大學附設醫院

除各類傳染性疾病之檢測,如:B肝、愛滋病、幽門螺疑桿菌、德國麻疹還包括免疫因子類、風濕關節炎。 檢查類別:無症狀基本檢查(B.組合式健康檢查). 項目名稱, 內容. 於 www.ymuh.ym.edu.tw -

#2.健康。台北市聯合醫院忠孝院區健檢五四三 - 老蝦

定期做健檢,不論你是28年華或是60而立如何在有限的預算下,撇開那些大財團的"預防醫學中心" 不得不談一下台北市立聯合院區所提供的門診健檢服務以 ... 於 shrimplitw.com -

#3.預防肝癌,從B、C型肝炎篩檢開始! | 蕃新聞

臺北市聯合醫院仁愛院區內科部林志陵部長指出,有八成的肝癌是由B、C ... 除了定期健檢外,45-79歲民眾或40-79歲原住民,國民健康署還有補助終身 ... 於 n.yam.com -

#4.健康檢查機構認證名錄

認證編號 機構名稱 實驗室名稱 實驗室地址 H003 敏盛綜合醫院 外籍人士健檢中心 330 桃園市三民路3段106號 H005 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 外籍人士健檢中心 435 台中巿梧棲區臺灣大道八段... H006 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 健檢中心 106 台北市仁愛路四段266巷6號 於 www.taftw.org.tw -

#5.勞工體格及健康檢查認可醫療機構 - SheetHub.com

縣市別 勞工健檢聯絡人 連絡電話 54325265 高雄市 陳秀琴 (07)3326692 54325266 高雄市 白素嬌 (07)3364131 分機222、223 54325267 高雄市 于文苓 (07)3321111 分機266 於 sheethub.com -

#6.最新消息 - 仁愛健康管理中心

體檢不必預約,請於星期一至星期六早上8:00~早上10:00前至B1健診中心接受體檢即可,請攜帶健保卡 2.請攜帶健保卡,體檢需空腹受檢 3.供膳作業體檢+勞工一般體格檢查 ... 於 health.jah.org.tw -

#7.健康檢查 - 台南市立醫院

身分證件正本(身分證或駕照擇其一,及健保卡)雙證件。 最近三個月照片一~兩張。 健康檢查的檢驗項目因各家機關公司行號所需不同而有差異,請受檢者到 ... 於 www.tmh.org.tw -

#8.臺北市立聯合醫院

臺北市立聯合醫院 ... COVID-19公費疫苗接種網掛專區; 就醫; 廠商; 徵才; 圖書教育資源; 人體研究倫理審查委員會; 交通資訊; 健檢專區; 民眾自費檢驗COVID-19門診. 於 www.tpech.gov.tw -

#9.~歡迎進入健檢中心~ ^0^ | 本科介紹| 衛生福利部臺北醫院

不需在一樓掛號。 ☆健康檢查報告諮詢時段:平日早上9:00-11:00 請持體檢報告至二樓健檢中心辦理。 於 www.tph.mohw.gov.tw -

#10.臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

本院COVID-19社區篩檢站自11月1日起,只開放每周一至五上午採檢預約,國定假日不開放,服務資訊請參考 ... 萬芳醫院過去多年來我們以病人為尊、社區至上的服務理念, 於 www.wanfang.gov.tw -

#11.手術、門診都暫停!全台各醫院管制措施一次看【不斷更新】

暫停或延遲非急迫性之住院、手術(含門診手術)、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需,無法事先逐一完全通知,敬請病人、民眾 ... 於 heho.com.tw -

#12.健檢浮報健保費心臟名醫陳識中等3醫師遭起訴 - 聯合報

新北市聯合醫院前心臟科醫師陳識中,與醫師蕭文黌、吳佩翰等人另成立「全心醫學」聯合診所,涉在2017年間趁替民眾健康檢查機會,重複刷健保卡企圖向 ... 於 udn.com -

#13.自費高級健康檢查 - 高雄市立民生醫院

自費健檢加做項目 · 公教員工及一般民眾高級健檢 · 消防局專案 · 麻辣鮮師體檢專案 · 警察健檢專案 · 空汙健檢專案 · 大腸鏡專案 · 父親節專案 · 自費癌症健康檢查專案. 於 kmsh.kcg.gov.tw -

#14.【日常|健康】身體的小旅行:全身健檢 - 大衛營

大家就要視自己的需求及預算來選擇了,幫主找到網上一篇總整理的文章:台北市各醫院健康檢查價位& 方案等簡易資訊一覽。 北投健康管理醫院. 幫主也是在網 ... 於 www.davidwin.net -

#15.聯合醫院健檢評價 - 藥師家

「聯合醫院健檢評價」+1。健檢中心.門診體格檢查:.地點:A棟二樓,體檢特別門診;掛號時間:每週一至五上午8:00至11:00,下午1:00至5:30每週六上午8:00至11:00, ... 於 pharmknow.com -

#16.健康檢查預約專區- 童綜合醫療社團法人童綜合醫院

健康檢查預約專區 ... Examinations Type: The foreigner who wants to residence application in Taiwan or foreign teachers or migrant worker. 最後修改 ... 於 www.sltung.com.tw -

#17.如何幫爸媽挑選自費健檢? - 康健雜誌

台北醫學大學附設醫院健康管理中心主任王森德強調,健檢說穿了就是風險評估與疾病篩檢,不管任何年齡都一樣,摸清自己與家人的健康狀況、家族病史、生活 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#18.健診中心

健康檢查. * 本中心所有健康檢查專案費用僅適用於擁有中華民國國籍之人士,非中華民國國籍者請洽詢本中心 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#19.高雄市立聯合醫院-健檢中心

網路掛號APP. 網路掛號APP. 掃描QRCODE使用手機預約掛號及查詢看診紀錄. iOS. Android. iOS. App Store下載. Android Google商店下載 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#20.7大健檢迷思,你中了幾個? - 天下雜誌

澄清醫院發布「2015健檢觀念大調查」,顯示健康檢查雖已在國內推行數年,但 ... 「疾病有年輕化趨勢,」北市聯合醫院忠孝院區家醫科醫師許良豪說。 於 www.cw.com.tw -

#21.博仁綜合醫院: Pojen General Hospital

博仁健康管理中心通過醫策會品質認證! · 國際醫療 · 醫師名片 · 網路掛號看診進度 · 新進醫師 · 交通指引. 於 www.pojengh.com.tw -

#22.臺中榮民總醫院全球資訊網

關鍵字: COVID-19疫苗預約遠距通訊門診門診時刻表抽血健康檢查 網站導覽 分院網站 分院網站 埔里分院 嘉義分院 灣橋分院 Language Language ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#23.中華民國營養師公會全國聯合會

中華民國營養師公會全國聯合會 English Version. Copyright @ 2014 Taiwan Dietitian Association All Right Reserved. 本會會址: 22064 新北市板橋區館前東路116號2 ... 於 www.dietitians.org.tw -

#24.高雄市立聯合醫院-自費健檢 - 動漫二維世界

本健檢專案採『預約制』☎.➽自費. ... 高雄市立聯合醫院-自費健檢網路掛號APP ... 長庚醫療財團法人:::: 高雄分院| 健康檢查中心- 長庚醫院. 於 comicck.com -

#25.體檢暨健康檢查中心 - 長庚醫院

健康檢查在目前台灣社會已造成一股風潮,健康檢查是一個診斷工具, 在預防醫學概念裡是屬於次段預防之一環。所謂次段預防就是在臨床症狀的前期,利用各項檢查早期 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#26.宏恩| 健檢中心

健檢 績效. 健檢履約績效公司 · 醫療與轉介. 各大醫院合作夥伴 ... 健康檢查在目前台灣社會已是一股風潮,甚至挾著台灣醫療實力發展觀光健檢,各種高科技檢查更推陳佈 ... 於 physical.com.tw -

#27.市府員工健檢專案

檢、甲狀腺、腫瘤標記、尿液檢查、腹部超音波、x 光. 檢查、心電圖檢查等. 市府員工健檢專案. 臺北市立聯合醫院健檢中心諮詢電話. 中興院區. 台北市大同區鄭州路145 號. 於 www.pga.org.tw -

#28.聯合醫院體檢費用在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

臺北市立聯合醫院中興院區-自費門診體檢及高級健檢中心服務項目: 一般體檢: ○供膳體檢、勞工體檢、移工體檢、居留人士體檢、汽機車駕照體檢、入學體檢、考試 ...臺北 ... 於 1minute4health.com -

#29.聯安健檢中心- 專業健診中心,成人全身健康檢查、健檢推薦

聯安健檢中心,專業健診中心提供專業的全身健康檢查、成人健檢、婚前健康檢查、企業健檢方案等,包含無痛胃鏡、無痛大腸鏡等多項健檢項目,另亦提供歐美先進的功能醫學 ... 於 www.lianan.com.tw -

#30.【台北市全身健檢醫院】與【請問台北市那家健檢中心較優 ...

健檢 專區臺北市立聯合醫院共有8大院區,其中6大院區設置「高級健檢中心」,編制有家庭醫學 ... 聯安診所|專業健檢中心、全身健康檢查、成人健檢、婚前健康檢查首選. 於 dow10k.com -

#31.右昌聯合醫院|工作徵才簡介|1111人力銀行

藥劑師、藥劑師、健檢業務推廣人員(需自備交通工具)、健檢中心行政專員、專科護理師(醫師助理)、醫檢師、護理之家護理人員、檢驗科組長、健檢護理師(士)(需具備職業 ... 於 www.1111.com.tw -

#32.各業務服務窗口 - 衛生福利部國民健康署

醫院 癌症診療品質提升計畫、癌症病友導航. TEL:(02)2522-0798FAX:(02)2522- ... 兒童發展聯合評估. TEL:(02)2522-0651 ... 成人健檢服務內容、相關執行規定、政策建議. 於 www.hpa.gov.tw -

#33.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

健檢 中心 ... 進入本院各管制出入口,一律須提供身分證、健保卡等證明進行實名登記後再進入醫院 ... 捐款劃撥帳號:04029369 戶名:屏基醫療財團法人屏東基督教醫院. 於 www.ptch.org.tw -

#34.孕兒好福氣建構友善婦幼環境 - 健康醫療網

臺北市政府衛生局為提升周產期高風險孕產婦健康照護、守護孩童健康成長,自109年起配合中央及北市政府政策加強嬰幼兒照護,結合臺北市立聯合醫院 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#35.國泰綜合醫院

認識國泰. 院長的話 · 醫院簡介 · 宗旨願景目標 · 特色醫療 · 病人權益. 就醫指南. 網路掛號 · 看哪一科 · 新開診醫師介紹 · 掛號說明 · 文件申請 · 門診服務 ... 於 www.cgh.org.tw -

#36.健康檢查中心 - 右昌聯合醫院

右昌聯合醫院。專業健康把關,享受優質生活。佑昌診所黃森茂醫師創辦,鄰近高雄大學、楠梓加工出口區、左營海軍、煉油總廠,高鐵總站、捷運站與本院車程5分鐘內。 於 www.ycuh.com.tw -

#37.臺北市立聯合醫院身心障礙者暨照顧者免費健康檢查::活動

成人健檢方案有愛肝套餐、愛肺套餐、愛心套餐、中醫套餐,擇一進行。 15-18歲的身心障礙者有專屬的青少年套餐,可至聯合院婦幼院區進行。 每人每年限做 ... 於 www.enable.org.tw -

#38.臺北榮民總醫院門診預約掛號服務

骨科復健運動醫學聯合門診 · 手外科 · 神經外科 · 神經復健 · 甲狀腺外科門診 · 乳醫中心門診 · 乳房疾病門診 · 胸腔外科 · 外傷兼疝氣及肝膽胰胃腸外科 · 心臟外科. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#39.一切靠實力!Meta 奪得雅虎財經民眾訪問「最糟」公司

Meta 公開各項數據 · 美國兩黨聯合!8 州檢察總長聯合 ... 大型醫院、健檢中心、飯店/民宿、辦公室、餐廳等公共場所,由於進出人數多又複雜,加上 ... 於 www.inside.com.tw -

#40.我的健檢經驗 - 小雪球的部落格

上週五收到聯安診所寄來我和老婆在月初所做的健檢報告,其實大部分的檢查結果在當天下午已經由醫師一對一解說過了,我想既然收到書面報告,就稍微回顧一下自己的健康 ... 於 sydneyer.pixnet.net -

#41.仁愛醫院健檢評價

關於「仁愛醫院健檢評價」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 臺北市立聯合醫院仁愛院區-健康管理中心。 公告事項敬請配合. 因應COVID-19疫情,仁愛院區老人體檢停止 ... 於 health.diningtagtw.com -

#42.一般體檢

體檢攜帶資料 · 1.最近六個月內2吋或1吋證件照片一張 · 2.相關證件正本(身份證、健保卡 · 3.若公司有制式健康檢查表格,請一併攜帶. 於 www.gandau.gov.tw -

#43.中國醫藥大學全球資訊網China Medical University, Taiwan

民國47年,由一群熱愛傳統中國醫學的人士,包括覃勤、陳固及陳恭炎先生等人發起,將傳統中國醫學在台灣生根的宏願在台中市興學,秉持「仁、慎、勤、廉」的校訓, ... 於 www.cmu.edu.tw -

#44.男科門診檢查哪些項目臺北市立聯合醫院-健檢專區 - PZXV

導入飯店式服務模式,過敏性鼻炎,放射治療後的回診外,04-24632250 人工掛號,指引肋膜積水抽取或肋膜切片檢查,提供專業健康檢查,當中配備先進的儀器,可視其情況 ... 於 www.comist.co -

#45.三商美邦人壽-三年免費健康檢查

本次健康檢查須於通知書所載之起迄時間內至特約醫院辦理,逾期未完成健檢者,視同放棄本次免費健檢,本通知單即行作廢。 ... 土城區, 學府實和聯合診所, 02-22650995. 於 www.mli.com.tw -

#46.自費體檢H系列 - 輔大診所

自費體檢H系列 · 1. 須空腹滿8個小時受檢(空腹血糖、總膽固醇、三酸肝油酯) · 2. 請攜帶身分證及健保卡、1吋或2吋大頭貼1張 · 3. 請盡量穿著不含金屬之衣物,已懷孕或疑似 ... 於 www.fjuclinic.com -

#47.健仁醫院

2021/12/08, 111年1月1日元旦假期門診、體檢及復健治療服務公告.. 2021/11/30, 111年卡介苗施打日期.. 2021/11/22, 110年流感疫苗10/1開始施打~. 於 www.jiannren.org.tw -

#48.【台北大安】傳說中CP值超高的健檢中心:仁愛醫院健康管理 ...

一直想著要做全身健康檢查,這想法大概七年多前就開始有了, 但每次都瞬間一路忙,比較空閒的時候就會安排一趟長途旅行, 就這樣一路拖了七年多. 於 aikolife.com -

#49.[分享] 我差點死在新北市立聯合醫院(三重院區) | 蘋果健康咬一口

三重院區107年9月份醫師停(代)診資訊... 107.09.19, 三, 上午, 神經外科, 鄭重. 上午, 精神科, 蔡佳芳. 下午, 美沙冬替代療法, 蔡佳芳. , ... 於 1applehealth.com -

#50.郵政醫院

醫院 訊息. 本院12/15上午9時起開放預約莫德納加強劑接種(請按此). 2021/11/03. 醫院訊息. 因應COVID-19疫情,本院就醫/住院/陪病需知. 2021/09/30. 醫院訊息. 於 www.postal.com.tw -

#51.高雄聯合醫院健檢評價 - 日本打工度假最佳解答

高雄市立聯合醫院-健檢中心2019年4月29日· 網路掛號APP. 掃描QRCODE使用手機預約掛號及查詢看診紀錄. IOS. Android. ::: 回首頁網站導覽English 院長 ... 於 jpworkingholiday.com -

#52.臺北醫學大學附設醫院

門診時刻表 · 網路掛號 ; 看診進度 · 慢箋預約 ; 衛教資訊 · 資料申請 ; 醫療團隊 · 交通資訊 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#53.健康檢查中心 - 遠東聯合診所

報告如有異常,將由本診所專科醫師追蹤治療或轉診至台大、亞東醫院作後續追蹤治療。 遠東聯合診所_健康檢查中心地址:台北市中正區永綏街8-14號電話:(02)2311- ... 於 www.fepc.com.tw -

#54.高雄市立聯合醫院健康檢查中心

尿蛋白、尿潛血. 腎、泌尿道疾病可藉由尿液常規檢查得知是. 否有尿路感染或發炎...等。 6.血液檢查. 白血球(WBC) 、血紅素(MCHC). 於 obd.wistron.com -

#55.防堵Delta 北市學生健檢暫緩口腔與耳鼻喉檢查 - 奇摩新聞

新學年度的開始,臺北市教育局委託聯合醫院,陸續為國小一年級、四年級,以及國中一年級、高中一年級學生約93100名學生進行健康檢查,內容包括全身 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#56.聯絡方式(健檢時間) - 國軍高雄總醫院左營分院預防醫學健康 ...

預防醫學健康檢查中心 ; 健檢中心首頁 · 醫院首頁 ; 前言. 《服務項目》《聯絡方式(健檢時間)》. 地址︰813高雄市左營區軍校路553號健檢中心︰(07)581-7121#3230、#3231、# ... 於 806.mnd.gov.tw -

#57.健檢別迷信越貴越好!這個項目才最重要

現在不少多醫院提供全新高階健康管理中心,提供舒適、獨立的檢查空間。 ... 健康檢查只是篩檢工具,健檢範圍是有限的,但疾病千變萬化並非單靠健檢就 ... 於 www.chinatimes.com -

#58.老人健檢醫療網: 健檢之道各有專精!!台北健康檢查醫院總評比 ...

家中長輩的健康該如何關注?蒐集全台各大醫院,提供有品質的健康檢查推薦,讓您諮詢不再走投無路!更加了解自己的身體狀況... 於 www.healthcare.kptw.org -

#59.[心得] 健康檢查- 精華區JapanStudy - 批踢踢實業坊

今天去了陽明醫院做健康檢查一共是775元其他市立聯合醫院應該也會是ㄧ樣的價錢順帶一提北醫是一千塊再此要提醒大家要去陽明做檢查的要記得帶一張照片. 於 www.ptt.cc -

#60.高雄聯合醫院健檢評價 :: 全台ATM分佈網

2021年6月15日—因應疫情,一般健檢中心暫停辦理體檢.✤檢查注意事項✤.✥受檢者請抽號碼並依號序辦理服務項目。✥請務必攜帶雙證件及脫帽相片2張(1吋2 ...,前些日子 ... 於 atm.iwiki.tw -

#61.台北市各醫院健康檢查價位& 方案等簡易資訊一覽

至於醫院健檢的推薦,各位網友須自行多比較更多相關評價資訊,再做出最後健檢選擇的決定。 健檢和預防醫學是個非常專精 ... 臺北市立聯合醫院仁愛院區. 於 crazyfinancier.pixnet.net -

#62.【健檢資訊】本(110)年本府暨所屬各機關學校員工健康檢查 ...

(二)健檢優惠資訊(請自行前往): 1.本市立聯合醫院:「菁英8000健檢專案」(8,000元)、「幸福主題-心肺/腸胃/腦血管專案」(各1萬6,000元)及「新北市府供膳人員體檢」(1,500 ... 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#63.網路掛號 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

或有其他疑問請轉分機5262《聯合服務中心》查詢。 本院亦提供國際級特等病房,歡迎國內外人士來電預約,詳情請洽3121101轉5531或5532。 ( 凡未滿十八歲請掛小兒科或 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#64.【台北市立聯合醫院健康檢查】健檢中心 - 健康跟著走

台北市立聯合醫院健康檢查:健檢中心-臺北市立聯合醫院-...,服務地點台北市立聯合醫院忠孝院區行政大樓一樓健檢中心健檢中心所有健康檢查皆需事先預約,且受檢當日需 ... 於 tag.todohealth.com -

#65.貴不等於好!該怎麼做健檢?全台排最久的健檢掌門人這麼說

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說,健檢的目的是在及早發現及早治療,希望透過醫療檢驗工具,在疾病初期、人體內已經開始變化,但外觀和生活尚未受到影響 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#66.行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong Hospital

門診掛號服務. 我要掛號 · 查詢或取消掛號 · 看診進度查詢 · 門診時刻表下載 ; 就醫須知. 門診就醫流程 · 住院流程 · 病房介紹 · 入院須知 ; 特色醫療. 健康管理中心 · 乾眼 ... 於 www.eck.org.tw -

#67.聯合醫院健康檢查費用 - 雅瑪黃頁網

搜尋【聯合醫院健康檢查費用】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 台北市立聯合醫院仁愛院區健檢中心負責民眾各項健檢(如高階健檢/兵役體檢/輻射 ... 於 www.yamab2b.com -

#68.[健檢]高雄市立聯合醫院/婚前健康檢查 - 古銅小莎- 痞客邦

從小到大除了考駕照需要健康檢查、公司的員工健康檢查,印像中好象迷有做過甚麼健檢,這可以說是我生平第一次去醫院做健檢XDDD。老實說還蠻有趣滴,除了抽血的時候有點 ... 於 sassa.pixnet.net -

#69.健康管理中心 - 新北市立聯合醫院

健康管理中心 ; 個人體格檢查 · 婚前健檢, 男:1235元,女:1745元 ; 個人體格檢查 · 婚後孕前健檢(設籍新北市), 0元 ; 團體健康檢查, 中正預校(志願役), 1400 ... 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#70.外國人健檢指定醫院名單(國內) - 衛生福利部疾病管制署

編號 醫院 代碼 醫院 所在地 1 C01 基隆市 2 C03 基隆市 3 A05 臺北市 於 www.cdc.gov.tw -

#71.健康吉美– 健康吉美

2004 合作經營高雄聯合醫院健檢中心. 2005 成立台北健康吉美診所. 2007 合作經營基隆醫院健檢中心. 2008 合作經營羅東聖母醫院健檢中心. 2012 合作經營埔里基督教醫院 ... 於 www.handb.com.tw -

#72.健康檢查 - 國立臺灣大學新生暨轉學生入學服務網

臺大醫院因疫情尚未決定體檢日期預定7/26後開放(台大醫院總院官網-網路掛號-依科別掛號-家庭醫學部-台灣大學碩博新生體檢掛號,同學可至其他教學醫院體檢,請注意體檢後7- ... 於 reg.aca.ntu.edu.tw -

#73.市府照護林園鄉親舉辦健康專家講座 - HiNet生活誌

歡迎林園區居民踴躍接受健康檢查,透過篩檢早期發現、早期治療。 【更多新聞】. 贈新北消防醫療用口罩防疫、防火一舉兩得 · 義大大昌醫院舉辦 ... 於 times.hinet.net -

#74.高雄市立聯合醫院| 健康檢查方案 - 醫聯網

※若遇政府公告停班停課,預約健檢即停止服務!! 高雄市立聯合醫院自成立以來,為提供市民優質之醫療照護 ... 於 med-net.com -

#75.安禾安新聯合診所| 相關院所 - 安慎診所

安禾安新聯合診所 ... 每週三12:30~14:00復健治療休診 ... 風城糖尿病認證醫師; 台灣腎臟醫學會血液透析訓練班認證醫師; 經歷: 署立新竹醫院內科主治醫師. 於 www.ansn.com.tw -

#76.臺北市立聯合醫院【徵才職缺簡介】104人力銀行

【徵才職缺】護理部招募約用病房助理公告【隨到隨考】、臺北市立聯合醫院藥劑部招募約用藥師公告、護理部招募約用護理人員/工時護理人員【公司簡介】27 個工作職缺、 ... 於 www.104.com.tw -

#77.高雄市立大同醫院健檢中心

最專業的健檢及醫美團隊,讓大同醫院健檢中心為您設計專屬的健檢方案。我們提供全方位的健檢套餐服務;從頂級高階健檢方案,胃腸、心血管、呼吸三大系統深度檢查, ... 於 health.kmtth.org.tw -

#78.臺北市立聯合醫院健康檢查注意事項.pdf

本院各院區健康檢查採取預約制,請事先電話預約。 檢查當日請攜帶身分證、有效之健保卡及檢查費用. (付現或刷卡均可),依預約時間至健檢中心報到。 於 www.tnpd.gov.tw -

#79.聯合醫院健檢詢問 - 閒聊板 | Dcard

最近因為擔心家人健康,想幫家人安排健康檢查,在網路上看了各式各樣的美兆、輝雄、台大馬偕等健檢專案看到眼花撩亂,主要擔心腸胃問題, ... 於 www.dcard.tw -

#80.看診、手術還可以去醫院嗎?全台醫院門急診異動懶人包

台北市立聯合醫院和平分院因5/13時收治確診病患在一般病房數天,引發院內 ... 住院、手術/門診手術、檢查、治療、健康檢查、臺北市老人健檢等服務。 於 www.edh.tw -

#81.健檢專區-健檢首頁 - 臺北市立聯合醫院

【因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情嚴峻, "14天內進出中國或有接觸史疑慮之民眾"請主動告知,為防疫需求,需請您暫緩體檢。不便之處,敬請諒解。】 臺北市立聯合醫院 ... 於 tpech.gov.taipei -

#82.【背包客最愛】臺北市立聯合醫院忠孝院區-健檢中心-一般體檢

臺北市立聯合醫院忠孝院區-健檢中心-一般體檢. 發布時間: 2021-02-12. 文章推薦指數: 80 %. 投票人數:10人. 服務內容◇一般體檢:一般體檢、供膳體檢、勞工體檢(新進 ... 於 jeju-travel.com -

#83.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

您的瀏覽器不支援javascript,請進入右方進階搜尋頁面使用搜尋功能。 進階搜尋. 熱門搜尋:掛號慢箋眼科健康檢查骨科COVID-19 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#84.康寧醫院

預約掛號 · 看診進度查詢 · 醫師介紹 · 健康管理中心 · 國際醫療 · 交通指引 ... 於 www.knh.org.tw -

#85.2020國家考試/體檢醫院/心得分享總整理 - 台灣情報站

2020 體檢:770(台北市立聯合醫院-和平院區) 1.體檢很多醫院體檢都是要7天才能拿報告,請盡快進行體檢。以下提供我當初詢問的醫院所需天數: (1)嘉義部立醫院、嘉基、 ... 於 taipeixcity.pixnet.net -

#86.人生第一次高階健檢全記錄(台北市立聯合醫院仁愛院區/含 ...

再則根據需求與預算挑選適合方案。 關於健康檢查該選擇專業健檢中心. 或醫院附設的健檢中心? 最終我是參考 ... 於 www.esther7.com -

#87.台南科學工業園區聯合診所 - 奇美醫院

4.體格檢查及健康檢查有關事項。 5.職業衛生之研究報告及傷害疾病紀錄之保存。 6.協助雇主及勞工安全衛生人員實施 ... 於 www.chimei.org.tw -

#88.服務項目--| 佑康診所| 健康檢查中心| 全身健康檢查| 體檢

十大死因以慢性疾病為主,惡性腫瘤續居首位 ; 名次, 項目 ; NO.1, 惡性腫瘤-連續36年位居第1名 占28.0% ; NO.2, 心臟疾病 占12.0% ; NO.3, 肺炎 占7.3%. 於 www.ychp.com.tw -

#89.失望的高雄聯合醫院健檢心得... - Mobile01

照X光的時候和一群不知道是醫院病患還是健檢的老人團擠在一起穿著自已的衣服內衣也無處可放真的是很無耐... ... 當時在這樣的情況下檢查自已著實為這份報告 ... 於 www.mobile01.com -

#90.右昌聯合醫院-健檢資料查詢

感謝您使用網路查詢健康檢查報告. Welcome to query your health report. 選擇您的受檢單位. Choose your company / school. 員工編號/ 學號* 於 ycuh.yrn.be -

#91.天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

澎湖惠民醫院「韓國乾」修士榮獲第31屆醫療奉獻獎! ☆羅東扶輪社暨友社聯合捐贈身心障礙牙科治療椅、移動式牙科治療機及醫療衛材 · ☆《急診醫生生活》及時篩檢,阻止 ... 於 www.smh.org.tw -

#92.臺北市立聯合醫院健康檢查項目一覽表

臺北市立聯合醫院健康檢查項目一覽表. 臺北市政府教育局-教師愛肺健檢套餐. 項目. 說明. 臨床意義. 一般檢查. 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍了解身體基本狀況. 於 www.tyes.tp.edu.tw -

#93.年過40歲...必做這檢查能遠離6大致命疾病 - 健康2.0

台北市立聯合醫院仁愛院區社區整合照護科主任吳岱穎表示,成人健檢主要項目包括:身體檢查、身高、體重、血壓、身體質量指數(BMI)、腰圍量測、GOT、GPT ... 於 health.tvbs.com.tw -

#94.體檢醫院 - 高雄市區監理所

高雄市立聯合醫院, 高雄市鼓山區中華一路976號, (07) 5552565. 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營), 高雄市前金區中華三路68號 ... 於 khcmv.thb.gov.tw -

#95.免費老人健檢... - 高雄市立聯合醫院 - Facebook

免費老人健檢聯醫為您把關】 一年一度#老人健康檢查已經於110年1月15日開跑囉! 高雄市立聯合醫院於每周一至周六上午08:00~10:00受理掛號提供寬廣舒適的檢查環境 ... 於 www.facebook.com -

#96.體檢醫院 - 彰化縣私立民光汽車駕訓班

體檢醫院. 彰化監理站委託辦理體格檢查、體能測驗醫院暨代審驗單位 ... 漢銘醫院. 彰化市中山路1段366號. 04-7113456轉1111. 週一~週五 ... 和興聯合診所. 於 www.m047355195.com.tw -

#97.健康檢查問答集【Q1】學校安排健檢時間無法配合,怎麼辦? 答

可以直接就近到當地醫院健檢,並非一定要去本校特約醫院(例如台北. 市立聯合醫院各院區、馬偕、國泰、新光醫院、各縣市立醫院等皆可). 於 www.ic.tku.edu.tw -

#98.我要掛號 - 亞東醫院

亞東紀念醫院精神:誠勤、樸慎、創新,致力持續提升醫療品質,善盡社會醫療責任,成為民眾首選的醫學中心。 ... 家庭醫學科自費健檢 · 精神科 · 門診戶外篩檢. 於 www.femh.org.tw