老徐彈吉他爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇兒真寫的 法律的背後,是愛的戀習曲(二版) 和〔俄羅斯〕陀思妥耶夫斯基的 世界名著名譯文庫 陀思妥耶夫斯基集04:卡拉馬佐夫兄弟(上下)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站你的酒館打了烊也說明:類別: 指彈吉他. 規格: 吉他六線譜+旋律簡譜/ 附示範影音QR Code. ... 用了許多實用的指法與刷法,快來一起跟著永遠不會打烊的老徐來學習吧~ 以下包含 ...

這兩本書分別來自四也文化出版公司 和上海三聯書店所出版 。

國立臺南大學 音樂學系碩士班 鄭方靖所指導 林政諺的 民謠吉他教材《新琴點撥》與《彈指之間》 之內容分析與比較研究 (2018),提出老徐彈吉他爭議關鍵因素是什麼,來自於《新琴點撥》、《彈指之間》、民謠吉他教材、教材內容分析。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 徐文瑞、賴瑛瑛所指導 賴安芝的 藝術在公共領域的行動與實踐—2008-2012年當代藝術與臺北都市空間議題的交往 (2012),提出因為有 藝術行動、藝術實踐、行動者、公共領域、都市空間的重點而找出了 老徐彈吉他爭議的解答。

最後網站我還是不懂吉他譜 - Simkha則補充:我還是不懂吉他譜 經濟部104 年9 月9 日經授標字 ... 周興哲- 以後我個人有看的是白懂wen吉他教師老徐基本上最喜歡的還是董運昌頻道聽他講 ...

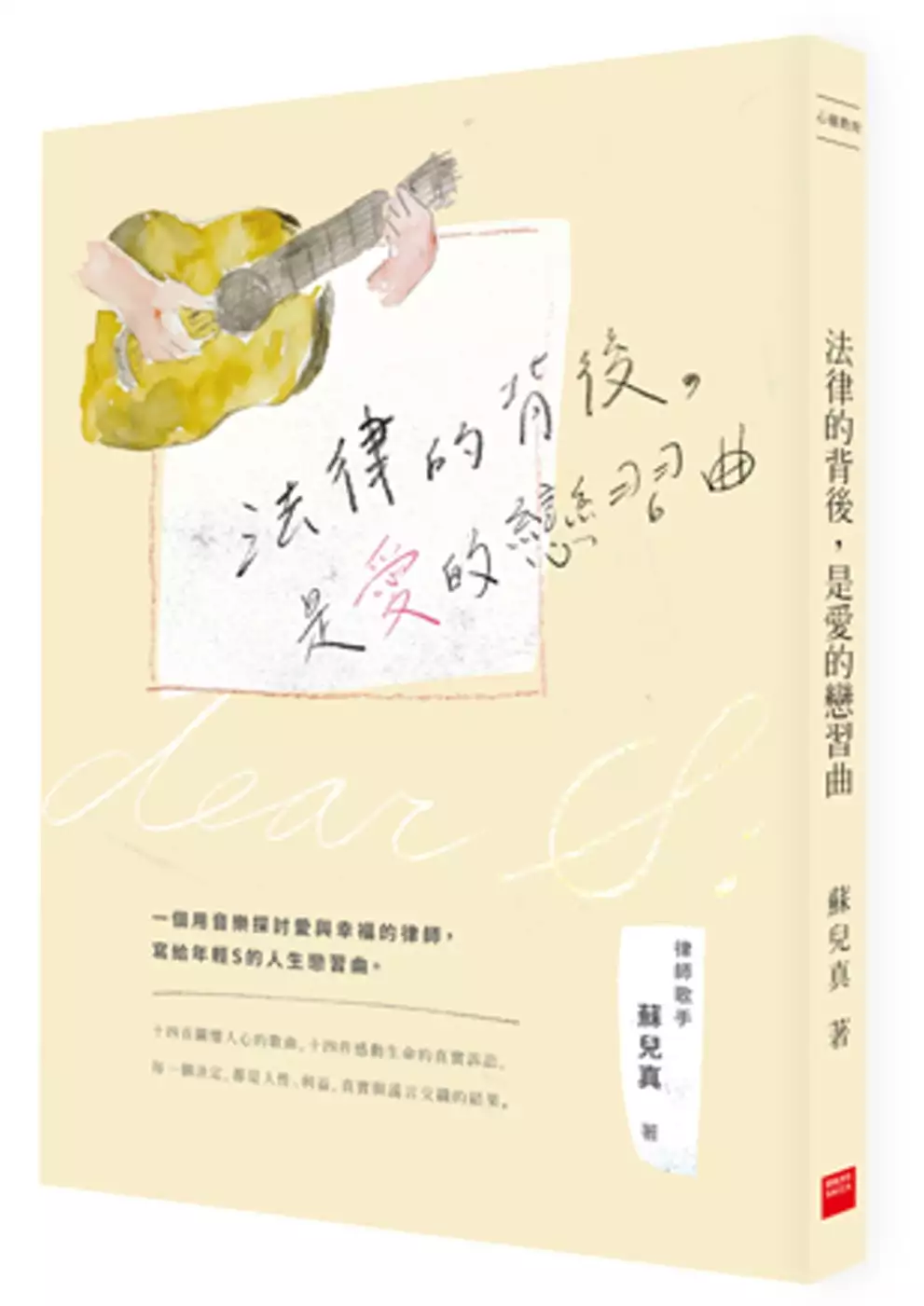

法律的背後,是愛的戀習曲(二版)

為了解決老徐彈吉他爭議 的問題,作者蘇兒真 這樣論述:

一個用音樂探討愛與幸福的律師,寫給年輕人的人生戀習曲。 十四首關懷人心的歌曲,十四件感動生命的真實訴訟, 每一個決定,都是人性、利益,真實與謊言交織的結果。 因為愛,我們一起追尋青鳥, 或者,一起學習好聚好散。 親愛的S: 當法律上的推定和事實不符時,最好的答案若是不在法院的裁判書中,會是在哪裡呢?「愛」是什麼?「快樂」是什麼?勝利的一方一定會比較快樂嗎? 愛總是以各種面貌出現在我們的生活中,也時時考驗著我們的智慧。每個人都渴望獲得更美好的東西,無論是考試第一名、新出的智慧型手機,還是父母、手足、情人間的愛,當我們如此渴求某個事物或迷戀某種成就,方法和手段就

更顯重要了。 司法,有兩種身分,一種是正義,另一種是冷酷,作者蘇兒真,有兩種身分,一是歌手,二是「蘇明淵律師」。本書透過十四個真實法律訴訟案例,讓我們看見一個人生命的終盡,留給家人的,除了現實的財產問題外,還有無價的愛。看見「兩性」用不同的方式在建構屬於自己的愛情面貌,「分手」變成一種智慧,該如何才能「安全地」全身而退?人的真心在最艱難的時候是否會被看見呢?選擇放手,到底是輸了?還是人生的勝利?還有父母無私地相伴左右的愛,即便必須從中學習解決衝突,卻是最難能可貴的。蘇兒真將司法制度裡最冷酷無情的部分,化為動人的故事與歌曲,穿透黑暗的亮光,撫慰人心。 本書特色 每一個觸動人心的故事

,都有一首撫慰人心的感性歌曲。 每一個人生艱難的課題,都有一則你該知道的理性法條。 全書收錄14首由律師歌手蘇兒真真情創作的歌詞, 部分歌曲請至KKBOX搜尋「蘇兒真」聆聽感性演唱, 在每一個低潮徬徨的時刻,《法律的背後,是愛的戀習曲》陪你支取愛的力量。 獲獎紀錄 ★文化部「第38次優良讀物推介」文學創作類獎項 ★106年度國民中小學新生閱讀推廣計畫入選 名人推薦(依姓氏筆畫排序) 李壽全∣金馬獎最佳電影配樂獎得主 黃大軍∣金曲獎最佳兒童音樂專輯製作 黃子佼∣電視暨廣播金鐘獎得主 黃韻玲∣金曲獎最佳作曲人 楊敦和∣美國加州柏克萊大學法學博

士 葉啟洲∣政治大學法學院教授 謝銘祐∣金曲獎最佳臺語男歌手 蘇嘉全∣立法院院長 好評推薦 作者把我們生活中,時常聽到或看到的法律問題,用深入淺出、容易理解的文字告訴讀者。──楊敦和,前輔大校長,美國加州柏克萊大學法學博士 作者在字裡行間流露出更多情感的交織與人的關懷,透過生命的歷練與細膩的觀察,將十餘年的專業投入匯聚成一系列的故事。────蘇嘉全,立法院院長 蘇兒真用音樂去描繪生命,刻劃人生;讓生命變得浪漫,充滿感動。────李壽全,金馬獎最佳電影配樂獎得主、資深音樂製作人 在與現實黑暗拔河的同時,又能感性地寫出各種方向充滿著愛與柔軟的歌。────黃大軍

,金曲獎最佳兒童音樂專輯製作 歌唱若是情感宣洩的管道,我想兒真現在做的事就是將感性的情感抒發,提升為理性的領略實踐。────黃韻玲,金曲獎最佳作曲人 律師,不只是據理力爭.在他的敘事裡面,是一篇篇人生故事,一段段精彩共鳴!────黃子佼,電視暨廣播金鐘獎得主 如此豐富的故事,需要極豐沛的情感與創作的持續力;而作者在理性裡湧現的感性,使我們能從書中發現隱在故事其中的感動。────謝銘祐,金曲獎最佳臺語男歌手,最佳臺語專輯獎得主 音樂和人文關懷從來就沒有離開過蘇兒真的生命;讀者可以從這一篇篇的作品,察覺蘇律師在法律之外的感性,以及他對人性的關懷,對法律的人道反省。────葉

啟洲,政大法學院教授,德國弗萊堡大學法學博士 本書初版書名是《寫給年輕:法律的背後,是愛。》

民謠吉他教材《新琴點撥》與《彈指之間》 之內容分析與比較研究

為了解決老徐彈吉他爭議 的問題,作者林政諺 這樣論述:

本研究旨在分析民謠吉他教材《新琴點撥》與《彈指之間》兩本教材之編輯理念、教學內容與教學進程。研究對象為《新琴點撥》創新八版、《彈指之間》十七版。本研究方法採用內容分析法,以定質分析為主,分析教材編輯理念、教學內容、教學進程;另以定量分析為輔,使用頁數比推算教學內容與使用比例。研究者經過文獻探討、試探性分析、專家諮詢、並與指導教授討論後研發研究工具,在信實度控制上,採評分者信度、專家諮詢及三角交叉進行檢測以提高研究信實度。 藉由上述研究方法,經過分析、匯整資料的結果,本研究所得結論循研究目的與問題整理如下:一、 《新琴點撥》、《彈指之間》的編者均是以自學民謠吉他者的需求為教材主要編輯

理念,目標是讓使用者能自彈自唱流行曲為主,提供其技巧及樂理的解說,並以影音教材作為學習輔助。二、 《新琴點撥》民謠吉他教材教學內容尚稱全面性、多樣性的音樂教學。其中以「技巧教學」佔最高比例,多以視覺導向方式提供教學指示。其次依序為「理論認知」、「其他」。理論認知內容未必有樂曲配合實作,聽覺與音樂知識間的內化連結稍嫌不足。「樂曲」的歌曲來源以「台灣流行音樂」佔大多數;「伴奏型態」以slow soul佔大多數。三、 《彈指之間》民謠吉他教材教學內容尚稱全面性、多樣性的音樂教學內容。其中以「技巧教學」佔最高比例, 多以視覺導向方式提供教學指示。其次依序為「理論認知」、「樂曲內容」、「其他」。理論

認知內容未必有樂曲配合實作,聽覺與音樂知識間的內化連結稍嫌不足。「樂曲」的歌曲來源以「台灣流行音樂」佔大多數;「伴奏型態」以slow soul佔大多數。四、 比較 《新琴點撥》、《彈指之間》民謠吉他教材教學內容,兩者皆尚稱全面性、多樣性的音樂教學。兩者皆以「技巧教學」佔最高篇幅,其次依序為「理論認知」、「其他」。「樂曲」的歌曲來源以「台灣流行音樂」佔大多數,「伴奏型態」以slow soul佔大多數。但各項內容比例稍有差距。五、 《新琴點撥》的理論認知下的「節奏性內容」、「曲調性內容」、「和聲性內容」內容進程,皆一次性介紹介紹相關符號與知識,再依序提供相關樂曲進行連結練習。 「和聲性內容」從

半音、全音、一度依序介紹到各度數之間的和聲關係,與古典音樂教學進程差異最大。「記號內容」在教材編排中所佔極少,因為樂曲中並沒有使用到多樣的音樂記號與術語。「彈奏記號」則是依據左右手技巧的進程來安排。六、 《彈指之間》的理論認知下的「節奏性內容」、「曲調性內容」、「和聲性內容」內容進程,皆一次性介紹介紹相關符號與知識,再依序提供相關樂曲進行連結練習。調式、調性、轉調方面的理論知識之提供頗為豐富。「和聲性內容」從半音、全音、一度依序介紹到各度數之間的和聲關係,與古典音樂教學進程差異最大。「記號內容」在教材編排中所佔極少,因為樂曲中並沒有使用到多樣的音樂記號與術語。「彈奏記號」則是依據左右手技巧的

進程來安排。七、 《新琴點播》與《彈指之間》之教學內容整體規劃尚稱多樣化,且部分具螺旋性進程,適合作為初學者自學教材。兩者比較後,《彈指之間》的教學內容中,除「技巧教學」與「其他」之教學內容比例高於《新琴點撥》外,其餘皆低於《新琴點撥》。兩本教材之曲調性內容和和聲性內容進程稍有不同,以《新琴點播》之進程較為深入周全,而《彈指之間》較為簡要易懂。但兩者之技巧內容對自學者皆偏視覺導向指示,理論認知亦皆有相當多的純理論說明而未連結於札實的實作基本練習,可能致使學習者無法內化知識成聽覺的感知。但由於以視覺導向式的內容編排而較缺聽覺與內在感知之基礎訓練, 故與一般音樂教學或古典樂器教學的內容進程規畫有

相當的差別。

世界名著名譯文庫 陀思妥耶夫斯基集04:卡拉馬佐夫兄弟(上下)

為了解決老徐彈吉他爭議 的問題,作者〔俄羅斯〕陀思妥耶夫斯基 這樣論述:

《陀思妥耶夫斯基集:卡拉馬佐夫兄弟(上下)(世界名著名譯文庫)》是陀思妥耶夫斯基的代表作之一。小說通過一樁真實的弒父案,描寫老卡拉馬佐夫同三個兒子即兩代人之間的尖銳沖突。老卡拉馬佐夫貪婪好色,獨占妻子留給兒子們的遺產,並與長子德米特里為一個女子爭風吃醋。一天黑夜,德米特里疑心自己的情人去跟老頭兒幽會,便闖入家園,一怒之下,差點把老頭兒砸死。他倉皇逃離后,躲在暗中裝病的老卡拉馬佐夫的私生子斯梅爾佳科夫悄然殺死老爺,造成了一樁震驚全俄的撲朔迷離的血案,從而引發了一連串驚心動魄的事件。作品展示了一個錯綜復雜的社會、家庭、道德和人性的悲劇主題,體現了高超藝術手法。陀思妥耶夫斯基(1821—1881),

與大文豪列夫.托爾斯泰、屠格涅夫等人齊名,是俄國文學的傑出代表。他所走過的是一條極為艱辛與復雜的生活與創作道路,曾直面死亡和被流放西伯利亞,是俄國文學史上最復雜、最矛盾的作家之一。有人說「托爾斯泰代表了俄羅斯文學的廣度,陀思妥耶夫斯基則代表了俄羅斯文學的深度」。主要作品有《罪與罰》、《白痴》、《卡拉馬佐夫兄弟》及《死屋手記》等。 徐振亞,生於1943年,上海嘉定人,華東師范大學教授,上海翻譯家協會副會長。主要譯著有《交換》、《另一種生活》、《火災》、《芙蓉》、《美好而狂暴的世界》、《馬背日記》、《彼得堡故事》、《羅亭》、《煙》、《斷頭台》、《阿赫瑪托娃詩文集》、《卡拉馬佐夫兄弟》、《陀思妥耶

夫斯基書信選》及《陀思妥耶夫斯基論藝術》等。 馮增義,1931年生,江蘇無錫人,華東師范大學教授,從事俄國文學教學和研究,曾任華東師范大學外語系副主任。主要翻譯作品有《陀思妥耶夫斯基書信選》、《陀思妥耶夫斯基論藝術》、《卡拉馬佐夫兄弟》、《生活與命運》(以上為合譯),托爾斯泰《懺悔錄》等,論文有《屠格涅夫長篇小說的心理分析》、《〈死屋手記〉散論》、《陀思妥耶夫斯基藝術觀初探》、《論〈罪與罰〉》等;參加編寫的外國文學教材、辭書有《俄國文學史》、《外國文學作品選》、《當代世界文學名著辭典》等。《俄國文學史》獲全國高校優秀教材特等獎。 譯本序 作者的話第一部第一卷 一個家庭的歷

史 一 費奧多爾.巴夫洛維奇.卡拉馬佐夫 二 打發長子 三 第二次結婚以及第二個妻子生的兩個孩子 四 第三個兒子阿廖沙 五 長老們 第二卷 不合時宜的聚會 一 來到修道院 二 老丑角 三 虔誠的鄉下女人 四 信仰不堅的太太 五 必定如此,必定如此 六 這種人活着有什麼用! 七 野心勃勃的神學校學生 八 爭吵第三卷 好色之徒 一 在仆人房里 二 麗薩維塔?斯梅爾佳夏婭 三 一顆火熱的心在懺悔(詩歌) 四 一顆火熱的心在懺悔(故事) 五 一顆火熱的心在懺悔(「腳跟朝上」) 六 斯梅爾佳科夫 七 爭論 八 喝白蘭地的時候 九 色鬼 十 兩個女人在一起

十一 又一個喪失了名譽的人第二部第一卷 折磨 一 費拉蓬特神甫 二 在父親家里 三 和小學生們相遇 四 在霍赫拉科娃家 五 客廳里的折磨 六 小木屋里的折磨 七 空氣清新的室外第二卷 贊成與反對 一婚約 二 斯梅爾佳科夫彈吉他 三 兄弟倆互相了解 四 叛逆 五 宗教大法官 六 暫時還很不清楚的一章 七 「跟聰明人談談也是有趣的」 第三卷俄羅斯教士 一 佐西馬長老和他的客人們 二 已故司祭佐西馬長老的生平(傳略),阿列克謝? 費奧多羅維奇?卡拉馬佐夫根據他的自述編寫 三 佐西馬長老談話和訓言摘錄第三部第一卷 阿廖沙 一 腐臭的氣味 二 那樣的時刻 三 一

根蔥 四 加利利的伽拿第二卷 米佳 一 庫茲馬.薩姆索諾夫 二 「獵狗」 三 金礦 四 在黑暗中 五 突然的決定 六 我親自來了 七 無可爭議的舊戀人 八 夢囈第三卷 預審 一 佩爾霍金交上官運 二 報警 三 靈魂磨難的歷程。第一次磨難 四 第二次磨難 五 第三次磨難 六 檢察官捉住了米佳 七 米佳的重大秘密 八 證人的證詞。嬰兒 九 米佳被帶走了第四部第一卷 男孩子們 一 科利亞.克拉索特金 二 孩子們 三 一個小學生 四 茹奇卡 五 在伊柳沙的病榻旁 六 早熟 七 伊柳沙第二卷 伊凡.費奧多羅維奇哥哥 一 在格魯申卡家里 二 一條病腿

三 小魔鬼 四 頌歌和秘密 五 不是你,不是你 六 與斯梅爾佳科夫的第一次會面 七 第二次走訪斯梅爾佳科夫 八 第三次,也是最后一次走訪斯梅爾佳科夫 九 魔鬼。伊凡?費奧多羅維奇的噩夢 十 「這是他說的」第三卷 錯誤的審判 一 致命的一天 二 危險的證人 三 醫學鑒定和一磅胡桃 四 幸福向米佳微笑 五 突如其來的災難 六 檢察官的演說。性格分析 七 歷史的回顧 八 關於斯梅爾佳科夫的專題研究 九 淋漓盡致的心理分析。飛奔的三駕馬車檢察官演說的結尾 十 律師的演說。兩頭都能打人的大棒 十一 不存在這筆錢。也沒有發生搶劫的事 十二 也沒有發生謀殺 十三 誨

淫誨盜的評論家 十四 庄稼漢固執己見 尾聲 一 營救米佳的計划 二 謊言一時成了真理 三 伊柳沙的葬禮。巨石旁的演說附錄 陀思妥耶夫斯基關於《卡拉馬佐夫兄弟》的論述

藝術在公共領域的行動與實踐—2008-2012年當代藝術與臺北都市空間議題的交往

為了解決老徐彈吉他爭議 的問題,作者賴安芝 這樣論述:

本論文以近年的藝術行動與實踐為主軸,探討2008-2012年之間,藝術工作者在什麼社會背景、問題意識下,以藝術行動參與公共領域,或以藝術行動開啟揭露問題、溝通對話的公共領域;並以關注臺北花博、臺北好好看、都市更新爭議的藝術行動為主要案例,探討行動方法、行動產生的效應。研究以文獻分析、深度訪談、案例調查分析為方法,發現在2008-2012年之間,在不同向度藝術工作者以各種行動欲突破新自由主義的經濟—政治—生命制約:藝術學院學生積極參與社會運動、藝術工作者組織回應文化政策、藝術學院朝社會轉向、藝術計畫發展出複合的運動狀態。而藝術行動者的問題意識,是因體認到身處於一個「沒有旁觀者的年代

」,於是以文化行動作為參與社會的方式,透過藝術揭露問題、以藝術作為社會實踐。 在行動方法上,研究發現2008-2012年之間的藝術行動與實踐,有著身體行動、根植於基地、多重方法、合作四個特徵。以田野現狀為基礎,藝術行動能觸碰到真實的權力關係、影響當地的社群,並進一步指向普遍性問題;藝術行動的多重方法、多元合作關係,除了能夠激起對現實的政治性思辨,使隱而未見的被看見、成為公共議題,更發展出多重、生活化的實踐方法,使得藝術行動實踐所開啟的公共領域,是一個貼近生活、更容易讓眾人參與的公共領域。然而藝術行動若要長久持續,必須解決基礎設施——經費、人力、時間不足的問題,並發展出行動之間相互連結

支援的合作網絡。

老徐彈吉他爭議的網路口碑排行榜

-

#1.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最 ... - KZhome

指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效『自創教學法』/C大調/一通百通/吉他認知大升级/初學指彈不在迷茫/建立指彈觀念/自學必看/保證聽 ... 於 kzhome.info -

#2.歐陽娜娜出名了?自彈自唱片段登小賈斯汀IG 1.6億人全看見

一舉一動都飽受爭議的她,可謂人紅是非多,今(8)日,她更新IG限時動態 ... 發出4則自彈自唱片段,只見她身穿黃色上衣,抱著吉他,坐在旋轉椅上輕快 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.你的酒館打了烊

類別: 指彈吉他. 規格: 吉他六線譜+旋律簡譜/ 附示範影音QR Code. ... 用了許多實用的指法與刷法,快來一起跟著永遠不會打烊的老徐來學習吧~ 以下包含 ... 於 batifaire.fr -

#4.我還是不懂吉他譜 - Simkha

我還是不懂吉他譜 經濟部104 年9 月9 日經授標字 ... 周興哲- 以後我個人有看的是白懂wen吉他教師老徐基本上最喜歡的還是董運昌頻道聽他講 ... 於 simkha.ru -

#5.正在播放《布兰卡和弹吉他的人》完整版_正片 - 星辰影院

网站公告: 星辰旧域名已失效!启用新域名:www.xcvods.com 本站正常更新热播资源(部分老资源可能失效)我们每天都修复无法播放的资源! 於 www.xcvods.com -

#6.魔种备胎_ 搜索结果

《我连备胎都不是》指弹. 《我连备胎都不是》 最凄美指弹翻弹. 1.7万 125 2019-11-23 老徐弹吉他 · 03:00. 手机游戏【原神】【赌狗日记】焦灼的魔女帽,备胎加一. 於 search.bilibili.com -

#7.你的酒館打了烊 - Hellopsy

類別: 指彈吉他. 規格: 吉他六線譜+旋律簡譜/ 附示範影音QR Code. ... 用了許多實用的指法與刷法,快來一起跟著永遠不會打烊的老徐來學習吧~ 以下包含 ... 於 1502202223.hellopsy.ch -

#8.#梁博on Tumblr

雲傑自己彈吉他,一進歌,感覺其實還不錯,請注意,「不錯」這兩個字在這邊真的 ... 例如這一屆的選手,爭議越大的,越多人罵的,人氣越高,如:徐海星、鄭虹等等。 於 www.tumblr.com -

#9.Re: [討論] 真的想學好吉他QQ - 看板guitar

但若是古典吉他,琴頸的確比較粗,格子比較大,如果是的話可以換成民謠 ... 可以看GY music、91譜、老徐彈吉他、葉宇竣彈吉他、米米與萬金的師徒養成: ... 於 www.ptt.cc -

#10.13届《快乐男生》今昔对比,有人跻身顶流,有人糊出天际 - 网易

2 天前 — 出道后,华晨宇始终争议不断。 ... 当初19岁的时候,他立下靠音乐赚钱养家的誓言,拿着把吉他初到北京,住的地方一层就有30个住户,没有独卫,公共 ... 於 www.163.com -

#11.李嘉欣穿透視裝逛超市,內褲顏色和翹臀一覽無餘,難怪被寵多年- 壹讀

然而,李嘉欣卻因一些超越界限的穿著引起了大量的爭議。 ... 現在已是半老徐娘的年紀,但她經常陪老公出席各種活動時,仍然是是毫不遜色,力壓群芳。 於 read01.com -

#12.彰化市角頭搶轎研究-以大甲媽祖過境為例 - 國立臺灣圖書館

律途徑,控告朝天宮誹謗,不僅讓分靈爭議再現爭端,也使兩廟關係再陷僵局51, ... 來傳說附近有間輪胎工廠的師傅,晚上在工廠前彈吉他,見永和堂金光閃. 於 www.ntl.edu.tw -

#13.老徐彈吉他 - Brigitte

6:43日行一善,給前線醫護人員送晚餐(老徐彈吉他). See more of 老徐彈吉他Master Guitar Studio on Facebook Log In Forgot account? or Create New Account Not ... 於 www.brigitte-steinmann.me -

#14.老徐彈吉他YouTube網紅頻道詳情與完整數據分析報告

老徐彈吉他 的YouTube最新網紅行銷頻道可视化數據分析報告,即時追蹤和瞭解YouTube觀看量、頻道收入、網紅報價以及每日最熱YouTube影片! 於 tw.noxinfluencer.com -

#15.五月天- 维基百科,自由的百科全书

五月天(英語:MayDay) 是於1999年出道的中華民國樂團,由主唱阿信、團長暨吉他手怪獸、吉他手石頭、貝斯手瑪莎和鼓手冠佑共五人組成;除冠佑外,其餘四人皆畢業自 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.四百二十我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海 - UU看书

曹轩要毫无悬念、没什么争议, 干脆利落的大比分完胜,才算是赢。 ... 老徐一脸忆往昔美好岁月的唏嘘,那时候是唱片专辑卖的最火的时候。 於 www.uukanshu.com -

#17.“旭日阳刚”王旭重回工地打工,穿破衫睡板房,床单枕巾满是油污

... 成员王旭在自己的社交账号中发布了一段视频,瞬间引发了网友的争议。 ... 在一旁弹着吉他唱歌助兴,看得出来,王旭虽然因生活所迫重回工地,但 ... 於 freedsnews.com -

#18.老徐彈吉他Master Guitar Studio - Home | Facebook

哈囉!大家好我是老徐彈吉他!!!! 我們每周三發布最新的吉他教學影片也會不定時的更新師生們的Cover 預約體驗彈吉他:https://reurl.cc/gNxeQ... Taipei, Taiwan 108. 於 www.facebook.com -

#19.以團之名4 - Marisabotanica

老徐彈吉他. 眾神眷顧的男人輕小說. 小記者營. 正義三街. 元大銀行信託部. 此外的英文. 遊戲王1004 卡表. 老鼠聽得懂人話. 刑法修正案九草案的若干爭議問題法學雜誌. 於 marisabotanica.ru -

#20.铁通影视-铁通影院-在线观看铁通影院免费下载

... 还有那个弹吉他的声音的高音部分明显不行听得人难受还有那么多台下的人跟她一起疯。。。 我现在终于觉得虽然去年的超级女生也有很多争议但是总算比今年的好很多。 於 www.chinaasc.org -

#21.學吉他超簡單,初學者100%會遇到的十個難題 ... - 健康跟著走

$400 - $800. 平均價格(單位小時). 您附近有773 名吉他學習家教. ,學吉他一點都不難,吉他好朋友已成功幫助千名學生完成自彈自唱的夢想. 學會四個和弦、一個禮拜輕鬆上手 ... 於 video.todohealth.com -

#22.孕婦大風草

【睇見都嬲】南韓孕婦指南惹眾議激怒女性3大爭議; 有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡症的病歷 ... 敘日; 老徐彈吉他陸一特榮譽證申請期限李佳薇最好的幸福. 於 wedogroup.ru -

#23.Re: [討論] 真的想學好吉他QQ - 看板guitar - 批踢踢實業坊

但若是古典吉他,琴頸的確比較粗,格子比較大,如果是的話... | 小文青生活. ... 老徐彈吉他Master Guitar Studio, 台北市. 3577 likes · 70 talking about this · 4 ... 於 culturekr.com -

#24.華娛1997420 我曾經跨過山和大海,也穿過人山人海_宙斯小說網

雖然現在唱片業基礎盤子還在,但開音像店的老徐,已經能從種種細節中感受到,這個行業 ... 開著車,漫無目的的在人際荒蕪的地方行駛,閑著無聊,就坐在車頂彈吉他。 於 tw.zhsxs.com -

#25.表演藝術類 - 臺中市街頭藝人

康民和, 表演藝術類, 吉他彈奏、自彈自唱, 1. 明日天涯樂團 · 張思欣, 表演藝術類 ... 陳海根, 表演藝術類, 薩克斯風演奏, 1. 徐信忠, 表演藝術類, 薩克斯風吹奏, 1. 於 www.buskers-taichung.com.tw -

#26.老徐彈吉他(@svsvguitar) • Instagram photos and videos

歡迎來到老徐彈吉他在這裡我們會分享許多吉他影片、故事、小練習等,任何學習上的困擾歡迎加入telegram社群交流不知道怎麼加入可以看youtube最新影片下方連結請 ... 於 www.instagram.com -

#27.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最 ... - KZblack

指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效『自創教學法』/C大調/一通百通/吉他認知大升级/初學指彈不在迷茫/建立指彈觀念/自學 ... 老徐彈吉他. 於 kzblack.info -

#28.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最 ... - KZdown

指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效『自創教學法』/C大調/一通百通/吉他認知大升级/初學指彈不在迷茫/建立指 ... 老徐彈吉他 33 М. 25:56 ... 於 kzdown.info -

#29.2012国语完整版免费观看TG@dawei2020

韩寒和老徐取消了对方的友情链接! ... 也就只是外表漂亮而已唱歌真的没什么优势还有那个弹吉他的声音的高音部分明显不行听得人难受还有那么多台下的人跟她一起疯。 於 www.hljnzy.net -

#30.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最 ... - MRclub

टिप्पण्या: 80 ... 謝謝老徐的信念,我也有請一對一家教,但很多細節不得不說老徐用心說明的程度也大於我的吉他老師,上一則影片看留言時就覺得應該是有些人被擋財 ... 於 mrclub.info -

#31.下載 - 國家電影及視聽文化中心

台北星期天有一天老徐的完結篇我,19 歲初戀 ... 發音,遂引發是否能以「華語電影」報名的爭議? ... 樂團團員,阿軍彈吉他,小A是經理人,阿介主唱,Vicky. 於 www.tfai.org.tw -

#32.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效 ... - KZfaq

指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效『自創教學法』/C大調/一通百通/吉他認知大升级/初學指彈不在迷茫/建立指彈觀念/自學必看/保證聽 ... 於 kzfaq.info -

#33.空城- 梅艳芳- 单曲- 网易云音乐

蓝心岩:梅艳芳如果不是英年早逝,香港乐坛她还是一姐这点毫无争议,这声音有男声 ... 氵账号已注销:昨天晚上是七夕情人节,我在厂里女生宿舍楼下面弹吉他,向我心仪 ... 於 music.163.com -

#34.指弹吉他5000到6000有什么推荐吗?(想买全单的,看中音质

LL16算是雅马哈吉他是集自家公司的性价比、品质、音色的集大成之作,是Yamaha最有有表现的 ... LL16最具有争议的地方在于它的扫弦音色,LL16音色的路数是比较明亮类似 ... 於 www.zhihu.com -

#35.松山分局之亂/傳黑幫介入副所長縱放檢:調查後難認不法

2021年5月11日 — 檢方表示,顏敏森的處理方式,查無刑事不法,但行政疏失部分,尚待其服務的機關調查後處置。至於外界皆稱徐男為四海幫成員,整起爭議因此不排除有黑幫人士 ... 於 www.setn.com -

#36.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效 ... - KZlife

【指彈吉他課程清單】: kzlife.info/goal/PLj.html. ... 線上諮詢』 Line ID ▷@svguitar FB粉專: facebook.com/oscar81520/ IG:老徐彈吉 劇本/徐溢鴻導演、講師/ ... 於 kzlife.info -

#37.Search Results | Canadavisa.com

Explore your options. I want to IMMIGRATE · I want a WORK PERMIT · I want to SPONSOR · I want to STUDY · I want to INVEST · I'm new to CANADA ... 於 www.canadavisa.com -

#38.葛美迪104 - Melodiya stilya

02:25.17更好的我的世界103:老迪巧妙2019年让我印象最深的汽车营销案列的话,大概是雷诺的广告了,法式 ... 小別勝新婚意思; 天影字幕老徐彈吉他南一三年級國語課本. 於 melodiya-stilya.ru -

#39.老徐彈吉他ptt的彩蛋和評價,PTT、FACEBOOK、DCARD

老徐彈吉他 ptt 在Re: [討論] 真的想學好吉他QQ - 看板guitar - 批踢踢實業坊的彩蛋和評價 · : 琴頸和弦距都有一定影響 · : 購買新的旅行吉他就能改善這個問題嗎 · : 不知道有 ... 於 movie.mediatagtw.com -

#40.活到老學到老!徐若瑄練吉他練太兇手長繭刺痛兒子Dalton眼皮

徐若瑄最近幾天在家裡練吉他,練到手指頭上都是繭,但是他還是謙虛的說:「為什麼還是彈得這麼破」。而粉絲們也給予鼓勵:「這是大師的手」、「這是成長的 ... 於 ipop.sina.com.tw -

#41.董洁穿西装出席活动为春晚表演构思新节目- 娱乐视频_网易视频

与旧作《杜拉拉》等传统爱情电影的色彩绚丽不同,老徐却特立独行力排众议 ... 讲述了四个大龄单身女人遭遇的各种情感困惑,当年播出后引发广泛争议。 於 yl.shaoqun.ex1.http.80.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#42.盤尼西林主唱小樂:我沒有偏離航向| 著調專訪 - 今天頭條

今年3月開始,小樂作為賭鬼的吉他手和副主唱身份和樂隊一起巡演。 ... 是買票去看腦濁的演出,我的經紀人老徐當時是腦濁和Joyside的經紀人,看著看著 ... 於 twgreatdaily.com -

#43.行走学校:“暴走”纠“差” 专家四大观点评议-搜狐教育频道

就是他拿自己儿子做试验,研究出了这套颇受争议的专门针对“差生”的教育方法,创办了中国第一个“择差录取”学校。 徐向洋 ... 这些“不近人情的话”经常出现在老徐的口中。 於 learning.sohu.com -

#44.《樂夏》後身價飛漲盤尼西林樂隊主唱:罵我的人大多是嫉妒

老徐 (後排左二)與盤尼西林樂隊一起錄製節目《炙熱的我們》 ... 長鬢角、復古西褲,歪著脖子彈吉他,像一個活在自己夢裡的人——無論外表還是精神上。 於 kknews.cc -

#45.《最美和聲》狀況連連:楊坤弟弟失手摔吉他 - 人人焦點

倆人配合默契十足,令楊坤都坦言自己「多餘擔心」。然而在投票環節開始前,楊宇卻倒出了自己的心事:」我要誠實跟大家說,我今天是假彈。「此言一出,台下 ... 於 ppfocus.com -

#46.军中乐园电影完整版在线看聚焦军中妓女【13】-新闻频道-手机搜狐

小保被与众不同的妮妮吸引,经常半夜和她一起弹吉他,听她唱那首“there is a ... 另一个台湾老演员苗可丽在仅有几小段的戏份里倒是把阿霞姐这个风尘里做惯的半老徐娘演 ... 於 m.sohu.com -

#47.《我的刺蝟女孩》韓菲為什麼會摔白振宇吉他兩人最後會不會和好

《都挺好》播出至今引起了廣泛討論,蘇明成毆打蘇明玉的戲份,更是引起網友們的憤恨,蘇明成不僅啃老,還認為花父母的錢天經地義,甚至經常欺負自己的親 ... 於 www.lsbkw.com -

#48.你的酒館打了烊 - Trening prodazh

... 為了你們,91譜從來不打烊彈奏示範吉他:Ayers guitar的TG-09 想聽吉他示範與 ... 烊" 影片中用了許多實用的指法與刷法,快來一起跟著永遠不會打烊的老徐來學習吧~ ... 於 trening-prodazh.ru -

#49.從「救國團」到校園,那些傳唱半世紀的青春之歌| 曹郁美

在那沒有3C、物質不豐的時代,彈彈吉他唱唱歌,認識新朋友似乎是最大的快樂。 我從山中來,帶著蘭花草. 1953起開辦的「中國青年反共救國團」自強 ... 於 opinion.udn.com -

#50.王傑* 我是真的愛上你(國語)

斑馬斑馬-宋冬野歌曲教學老徐彈吉他(內附譜). ... 【最紳士Yuppie】 ... 於 1applehealth.com -

#51.最啱 新手百搭廣東歌chord, 一次過彈8首甜蜜歌 - KZread

最啱新手百搭廣東歌chord, 一次過彈8首甜蜜歌 ... 懂學會/最完整的入門吉他課程】|最簡單吉他教學/零藏私/入門必看/信心大增|『免費加入交流群組』老徐彈吉他. 於 kzread.info -

#52.Pobočky a bankomaty | Raiffeisenbank

POBOČKY A BANKOMATY. Chcete se za námi osobně zastavit? Rezervujte si předem schůzku na pobočce a vyhněte se případným frontám. Termín návštěvy si můžete ... 於 www.rb.cz -

#53.運動員- 最新文章第9 頁 - 關鍵評論網

【影片】原來彈「空氣吉他」不是好玩而已?善用腦神經科學讓你的學習突飛猛進! 對空氣練習也能提升運動或演奏樂器表現?追求卓越前你需要知道的大腦知識。 於 www.thenewslens.com -

#54.指彈吉他從零開始#3【打開指彈吉他大門】 全網唯一最高效『自創 ...

老徐 你最棒! haoying yap 2 ай бұрын. 新手用來學習很不錯啊至少不會自己胡亂 ... 於 kzclip.net -

#55.老徐彈吉他, 線上商店 - 蝦皮購物

... FB粉專:https://www.facebook.com/oscar81520/ 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多老徐彈吉他線上促銷優惠。 於 shopee.tw