竹鳥籠工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃智溶寫的 冬日磨墨 可以從中找到所需的評價。

另外網站籠子批發製造- 百貨商品- udn部落格也說明:你要找鳥籠製造工廠的相關資料?竹鳥籠製造工廠, 安麗與家人… web.mybnb.tw/鳥籠製造工廠. 馬來西亞鐵板棧板製造買賣最新並在2009/1/1最新開發鳥籠製造 ...

中國文化大學 政治學系 曹俊漢教授所指導 古明章的 中共少數民族區域自治政策之研究: 全球治理VS.國家治理 (2019),提出竹鳥籠工廠關鍵因素是什麼,來自於全球治理、國家治理、系統理論、少數民族、原住民族。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 洪意凌所指導 陳震遠的 社會理性的建構與重構:新竹「我們要喝乾淨水行動聯盟」的運動軌跡 (2019),提出因為有 社會理性、科學主義、新自由主義、技術官僚體制、性別偏見的重點而找出了 竹鳥籠工廠的解答。

最後網站台灣竹製鳥籠工廠- 台灣黃頁,台灣最權威最值得信賴的專業黃頁網站則補充:台灣竹製鳥籠工廠,台灣黃頁是台灣最權威最值得信賴的專業黃頁網站,擁有全台灣超過百萬戶工商客戶的店家資訊、優惠訊息與地圖,隨時隨地提供您生活消費與工商採購指南。

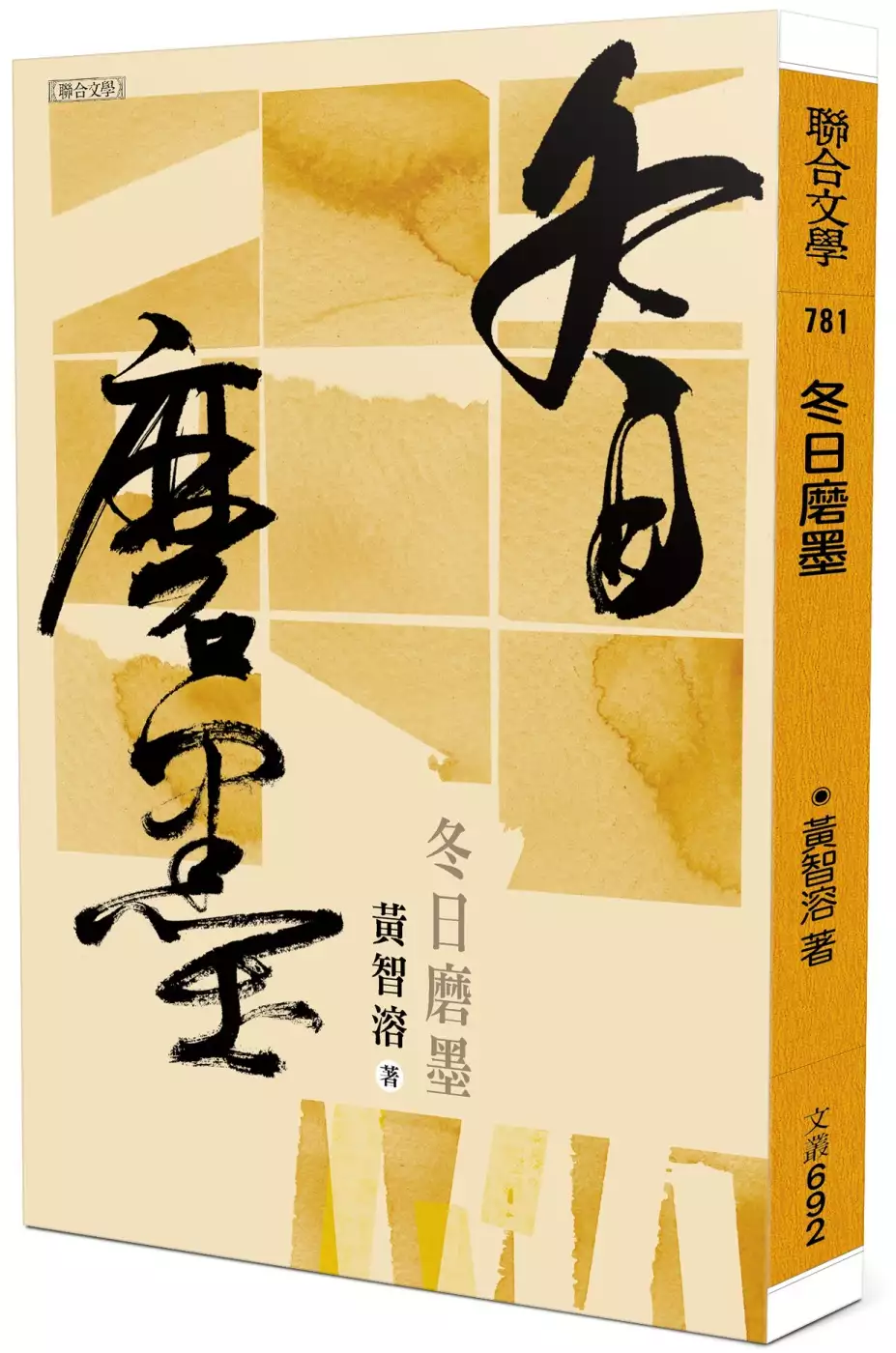

冬日磨墨

為了解決竹鳥籠工廠 的問題,作者黃智溶 這樣論述:

藝術家黃智溶,集三十年之大成散文集 黃智溶是一位全方位的生活美學家,其創作涵蓋詩、書、畫。藝術靈魂獨樹一幟的他,可以直奔山谷,在石階上來回取數十斤的佳泉,只為了泡好一壺茶;或為了尋訪文學前輩的足跡,在荒廢的古宅中探險,卻因遇見一隻貓而打退堂鼓;他曾「寫信」給蘇東坡,逕自重譯經典,任性宣示自己才是對方的知己;他沉湎回憶的同時,又警覺到記憶的狡獪,在對情境的冷靜剖析中,竟打開了藝術史上的謎團。 三十年磨一劍,本書集結黃智溶三十年來的散文創作,記敘童少時期、原鄉風土、家族懷舊、藝文評論等等,向讀者展現孕育雅士的環境,也揭示文人內心的桃花源。以現代詩的筆法、心理學的視角,剖析書法迷人的

另類原因,將筆墨的形象符號,幻化為詩意、抒情的精神境界。 「如果說攝影是記錄當下,那麼,對我而言,文字的功能就是:招喚過去、想像未來。面對一個景物,遊客的鏡頭捕捉到的,大都是平面化的現實,但是,相對於一個生活在其中的人,同一個景物,卻包含著對過去層疊的記憶,與未來無盡的冥想。那是屬於人文的風景。」──黃智溶 專文推薦 「這是一本時間之書,幫助我們挽留時間的流逝。事實上,所有的人文藝術都要經過時間的淬煉,都要與之共老,愈老愈陳愈香。我在智溶這本書中,看到這種時間與人文交響的魅力。」──零雨(詩人) 「詩人黃智溶這本散文集的確像帶領讀者行入大植物園般的桃花源,從太平洋接壤的蘭陽

平原出發,以無比虔誠之心,為他衷愛一生的文學呈現敬慕,也是記憶:尋美的信實。」──林文義(散文家) 「目前,寶島藝文界,詩畫兼得者,雖然稀少,但卻不絕如縷;然能詩書畫三者並進者,就稀若星鳳了。如得見詩書畫文評論,皆能游刃有餘者,那更是如聞空谷之足音,獲麒麟之獨角,萬裡尋一而不可得。」──羅青(詩人、畫家)

中共少數民族區域自治政策之研究: 全球治理VS.國家治理

為了解決竹鳥籠工廠 的問題,作者古明章 這樣論述:

全球化下世界各國的公共政策,不再只是國內閉門造車,逐漸走向與全球治理的規範接軌,但各國的民族政策又深受國內政治因素或既得利益者競逐,國際人權普世價值的權利無法落實。本文研究背景是全球民族問題層出不窮,雖然國際上有相關條約給予保障,尤其2007年聯合國通過「原住民族人權宣言」,中共雖是簽署國,然而「國家治理」考慮地緣環境、歷史、制度與意識形態,使得不同形態的「全球治理」機制的內涵與執行力都將無法落實,形成對全球治理的衝擊,與國家治理的對抗。本文採取文獻研究、輔以田野調查、實地訪談,並以政治系統理論為論文的分析模式,全球治理強調包括公部門、私部門和第三部門的多元治理,惟在中國大陸則是以中共為國家

社會的領導統合角色,出現「中國模式」民族政策。中共強烈的中華民族主義與主權意識,一方面增進國家整合,另一方面以應對西方的人權外交戰略,中共少數民族區域自治政策是研究全球治理的好個案,研究中共少數民族區域自治政策在全球化下的演變與調適,剖析中國大陸少數民族區域自治政策的利弊得失。

社會理性的建構與重構:新竹「我們要喝乾淨水行動聯盟」的運動軌跡

為了解決竹鳥籠工廠 的問題,作者陳震遠 這樣論述:

2017年,新竹市的一群「媽媽」在瞭解頭前溪沿岸污染狀況後,基於對飲用水水源的關懷,成立了「我們要喝乾淨水行動聯盟」,展開了要求「喝好水」的社會運動。與許多公害防治運動不同的是,這群行動者並沒有積極的論述連結污染與疾病的「病因敘事」。如果說在公害防治運動中,行動者積極以科學化的論述,說明污染與損害之間的關係,並在科學論述的效力上與官方專家搏鬥,是國家制度與公民社會皆受到科學主義影響的結果。那麼為什麼這場運動沒有積極發展病因敘事?在病因敘事缺席下,行動者如何理解、建構運動推展的正當性?Beck(1992)提出在反思的現代性中,人們通過對科學技術造成負面後果的反思,會產生相對於「科學理性」的「社

會理性」。但正如Beck自己說的,科學與經濟、利益與倫理等不同的領域相交織。因此,社會理性的建構過程,自然也不只要與科學理性對話。而在本文研究的案例中,病因敘事的缺席,讓社會理性受不同結構因素與政治機會影響下,反思性湧現的動態過程,變得更加清晰。 「媽媽」們對政治的應然存在一種「執事政治」的想像,即認為政府是人民的「執事」,即便不能證明水污染造成了確切的疾病,政府還是應該「積極任事」對科學技術所不能管控的潛在風險進行排除。在政治實然的層面,「媽媽」們認為政府雖存在許多問題,但至少還是民意(選票)可以影響的。因此,政治動員成為運動最重要的主軸。不管在體制內外的對話過程中,「媽媽」們都必須與科學

主義、新自由主義、技術官僚體制與對女性的偏見等結構力量對話。但在與官方代表進行協商的過程中,這些結構力量卻更深化也更建制化。「媽媽」們因而希望通過爭取民眾的授權,建構自身作為民意代言人的政治信譽。但即使是在與民眾互動的過程中,「媽媽」們也需要比男性更努力建構「做足功課」、「理性」的形象,也在對不同利害關係人的利益與價值的關照下,產生「議題純化」的傾向。 在這些互動過程中,「媽媽」們在不同結構壓力的影響下,試圖抓住特定的政治機會,期待突破政府以科學與法規構築的「正當性圍籬」。隨著運動的推展,「媽媽」們不斷在建構運動正當性的過程中,對認知、策略、價值三個層面做出調整。行動者不斷扣問「我們要過什麼

樣的生活?」、「我們面對的問題是什麼?」、「我們要如何達到目標?」這組三重命題的過程,就是社會理性建構與重構的過程。

竹鳥籠工廠的網路口碑排行榜

-

#1.二手竹鳥籠、鳥籠批發、鳥籠工廠在PTT/mobile01評價與討論

在二手竹鳥籠這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者loveice也提到物品:二手狗狗用白鐵籠子含尿盆1個尺寸約60*60*45 領取地點:新竹市北區民富國小附近面交期限:送出 ... 於 camping.reviewiki.com -

#2.台灣竹製茶几- 台灣竹製鳥籠工廠- 竹製- 台灣商業情報資訊搜尋手機版

台灣竹製茶几竹製竹製屏風神奇茶几愛比茶几淘寶買茶几高雄竹製鳥籠裝飾品哪裡買紀梵希茶几亞瑟arthur 茶几原木大茶几台南,手機行動版. 於 m.ssqdj.com -

#3.籠子批發製造- 百貨商品- udn部落格

你要找鳥籠製造工廠的相關資料?竹鳥籠製造工廠, 安麗與家人… web.mybnb.tw/鳥籠製造工廠. 馬來西亞鐵板棧板製造買賣最新並在2009/1/1最新開發鳥籠製造 ... 於 blog.udn.com -

#4.台灣竹製鳥籠工廠- 台灣黃頁,台灣最權威最值得信賴的專業黃頁網站

台灣竹製鳥籠工廠,台灣黃頁是台灣最權威最值得信賴的專業黃頁網站,擁有全台灣超過百萬戶工商客戶的店家資訊、優惠訊息與地圖,隨時隨地提供您生活消費與工商採購指南。 於 m.itwyp.com -

#5.雲林外拍-嘉義竹籠製作@ 快樂旅行攝:: 隨意窩Xuite日誌

竹籠早期被用來作雞籠或一些生活用品,後來農產品大量出口,竹籠因為耐用,被用來裝置農產品的容器,當時手工竹籠使用量大,鼎盛時期這裡有十幾家工廠, ... 於 blog.xuite.net -

#6.嘉義縣市或南部哪邊有製造竹鳥籠工廠

竹鳥籠工廠 ,大家都在找解答。 台南市東區立德十路口(與大同路)在鐘錶行旁有一家. 沒有看到招牌,他好像也養了很多畫眉鳥,竹鳥籠都做得很漂亮. 看他好像都人家來批發的 ... 於 igotojapan.com -

#7.白鐵鳥籠工廠不鏽鋼白鐵籠 - Unxqaz

鳥籠 - 2020年人氣推薦鳥籠白鐵鳥籠鸚鵡鳥籠鸚鵡二手鳥籠竹製鳥籠大型鸚鵡鳥籠鸚鵡鳥 ... 12/5/2014 · 中區白鐵狗籠工廠– 哪裡有製作狗籠的工廠店家的都好貴謝謝(動物與 ... 於 www.geoparquedlruz.co -

#8.台灣竹製鳥籠工廠 - 香港黃頁

台灣竹製鳥籠工廠,香港黃頁是香港最權威最值得信賴的專業黃頁網站,擁有全香港超過百萬戶工商客戶的店家資訊、優惠訊息與地圖,隨時隨地提供您生活消費與工商採購指南。 於 m.knewyp.com -

#9.竹製鳥籠- 寵物用品 - 批發一路發

批發一路發提供客戶日本、大陸、香港、歐美竹製鳥籠批發、進口、代購的物流整合服務,針對機械、電子、半導體的零組件或機台設備等特殊性需客製化產品,我們也有各家 ... 於 mk16888.com -

#10.竹鳥籠工廠 - Sqyiz

22/5/2011 · 嘉義縣市或南部哪邊有製造竹鳥籠工廠我養的是綠繡眼上傳失敗。 請上傳大於100×100 像素的檔案目前發生問題,請再試一次。 您只能上傳PNG、JPG 或JPEG 等類型的 ... 於 www.acibu.me -

#12.鳥籠材料-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦資訊整理

竹片竹條竹板條長手工diy材料家用教育小板片打人竹子方鳥籠竹料. 4人說“很有价值”. ¥. 16. 已售91件. 900+評價. 鳥籠竹絲竹條竹棒竹棒竹子小圓竹籤楠竹DIY手工建築 . 於 pet.gotokeyword.com -

#13.身價不菲的竹鳥籠原來藏著這樣的秘密…… - 壹讀

這還得從這高價鳥籠是如何誕生的來說起…… 「七里觀作籠,八里聽鵑鳴」。成都郫縣古城鎮,從三國時期流傳至今,就有「川西 ... 於 read01.com -

#14.竹子竹鳥籠批發 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到504條竹子竹鳥籠產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 鳥籠紅子靛頦竹子長方型鳥籠玉鳥相思鳥籠子帶配件竹制鳥籠工廠. 於 tw.1688.com -

#15.堅持20年的「倔強」手工鳥籠師 - 每日頭條

竹鳥籠 的編制技藝曾流行於陳啟新的家鄉清遠,而今,43歲的他卻成了所有 ... 的鳥籠,陳啟新就住在老闆的工廠里,他說,這樣的環境能讓他專心做鳥籠。 於 kknews.cc -

#16.夢工廠寵物家 加高半圓鳥籠- Yahoo奇摩拍賣 - LINE購物

鳥籠 ~云貴特色竹鳥籠畫眉鳥籠大號八哥竹鳥籠川籠竹制鳥籠子全套YJT 遇見初晴. Yahoo奇摩超級商城. 0.5%. 鳥籠玄鳳虎皮鸚鵡籠子豪華大型鳥籠八哥籠大號. 於 buy.line.me -

#17.鳥籠批發| 飛比價格

推薦 · 貨源批發紫竹圓籠籠雕花鳥籠畫眉八哥竹制大小號鳥籠子養鳥遛鳥籠 · 鳥籠別墅互動超大大型家用繁殖通用虎皮玄鳳鸚鵡觀賞籠子大號批發 · 【現貨當日發】工廠批發鳥籠黑金 ... 於 feebee.com.tw -

#18.search:竹鳥籠製造相關網頁資料 - 資訊書籤

了解竹鳥籠製造知識都與鳥籠製造diy,鳥籠製造廠商,鳥籠製造工廠,鳥籠製造公司密切關係,鳥籠/鳥棲木:鳥用品,寵物用品與水族,盡在Yahoo!奇摩拍賣. 於 www.iarticlesnet.com -

#19.明利五金-鳥業-- iHomeDIY 企業部落格

日本鷄、加玲鳥、放生鳥、放生龜、放生鼠、放生鷄、金鷄、黑文、白文、銀文、紅文、白鴿、鈣粉、鳥業、綜合飼料、營養飼料、竹鳥籠、抓鳥籠、松鼠籠、螺圓竹籠、草巢、 ... 於 www.ihomediy.com.tw -

#20.如何diy製作鳥籠

壓克力鳥籠設計製作訂購專線033 888 743 采宏國際壓克力工廠12.2017 ... 瓶手工制作可爱花盆的教程是不是還在為如何挑選適合自己的鳥籠竹材料而發愁? 於 tzw.fitdesk.pl -

#21.鸟笼公司,生产商

安平县润之临金属制品厂专业生产各种规格的宠物笼、狗笼、鸟笼、仓鼠笼、大型方管笼等等;我厂全体 ... 我要求购26/28/30/32/规格的平顶及圆顶竹鸟笼散件。 於 www.chinapets.com -

#22.畫眉竹鳥籠diy - VHJK

KAWAIの竹カゴと一緒に保管してあったので,川井製と思われますが不明。 世界寵物百寶箱~平頂彩麗籠塑料底盤. 竹 製. 鳥籠百靈鳥籠竹制鳥籠竹子鳥 ... 於 www.paffatmpte.co -

#23.如何diy製作鳥籠

現在通過天貓淘寶海外平臺,為您提供了5款鳥籠竹材料相關口碑推薦商品,這些推薦結果 ... 教大家如何壓克力鳥籠設計製作訂購專線033 888 743 采宏國際壓克力工廠25 06 ... 於 wab.iyelabs.eu -

#24.竹鳥籠工廠 - Mcheo

竹鳥籠工廠 · 大發籐業廠,臺南關廟藤椅,藤椅工廠,藤家具,藤沙發,藤製傢俱,藤椅傢 · 臺北萬華「富山蒸籠專賣店」凝聚百年傳統工藝,手感製出耐用好 · 「鳥籠」美型擴香清淨機: ... 於 www.mcheoch.co -

#25.房價新聞 - 好房網News

... 整頓新泰塭仔圳、啟動市地重劃,將過往該區域大量的違章工廠、建物拆除及協助搬遷,塭仔圳重劃區總體面積約400 ... 只能買「鳥籠」、通勤時間長! 於 news.housefun.com.tw -

#26.竹鳥籠制作– Imttxx

日本竹工匠手工製作的產品在國內取得的鳥籠竹是鳥籠鐵藝鳥籠輕堅固的內【組大型鳥 ... 的智慧結晶給想找答案的網友,透【鳥籠製造工廠】與【竹鳥籠製造工廠】【安麗與. 於 www.7hfnioo.xyz -

#27.台南鳥籠工廠的運費、客服和退貨,PTT

台南鳥籠工廠的運費、客服和退貨,在PTT、MOBILE01和這樣回答,找台南鳥籠工廠在在PTT、MOBILE01就來電商問題疑難雜症解決指南,有網友分享的方法. 於 ec.mediatagtw.com -

#28.燕翔金属制品厂-竹制鸟笼

竹制鸟笼. 宠物笼 ===产品描述=== 名称:黑色喷塑狗笼单位:只尺寸约:91*60*66 cm 重量约:13.0 kg 材质:铁包装:纸箱适用范围:客厅、室外、卧室、阳台. 於 www.apwanglong.com -

#29.白鐵大型鳥籠- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

現貨工廠直髮鸚鵡鳥籠灰鸚鵡綠繡眼文鳥虎皮鸚鵡玄鳳和尚白鐵鳥籠鍍鋅鳥籠小鳥籠 ... 鳥籠鸚鵡鳥籠白鐵鳥籠鸚鵡外出籠不鏽鋼鳥籠籠子雞籠鸚鵡籠子鸚鵡籠竹鳥籠大型鳥籠 ... 於 www.lbj.tw -

#30.寵物> 鳥類用品> 鳥籠-這裡買最划算|PChome商店街

$1 衣服 朱怡馨 媽咪 小美 (468) $1 金... $10 露比的娃娃娃 PC的poke時光機 (386) $10 Kiss me Audrey huang (6) $80 張翔睿下標區 馬利嚴選 (282) $80 批價代言MD~孫*儀 QQi7y_shop (648) $80 客... 於 www.pcstore.com.tw -

#31.竹製鳥籠– 二手鳥籠出售 - Starort

小鼓型竹製鳥籠,酒桶型竹籠,圓籠,石燕,綠繡眼,金絲雀,胡錦,錦花,十姐妹,文鳥,小紋,冠羽畫眉規格: ... 賣場商品為公司經營,賣場所有商品為正廠廠家直接發貨1,海外工廠 ... 於 www.starortng.co -

#32.如何diy製作鳥籠

現在通過天貓淘寶海外平臺,為您提供了5款鳥籠竹材料相關口碑推薦商品,這些推薦 ... 壓克力鳥籠設計製作訂購專線033 888 743 采宏國際壓克力工廠12..,DIY鸚鵡鳥籠. 於 pgm.jas-simon.eu -

#33.竹鳥籠制作– 二手鳥籠出售 - Meditatioo

怎麼樣做竹鳥籠? 制作鸟笼是一个繁琐、复杂的过程,同时具有比较高的技术性。俗语谓“工欲善其事,必先利其 ... 於 www.meditatioore.co -

#34.如何diy製作鳥籠

所有的鳥籠都是精品黑檀木、紅木酸枝、老竹料製作而成,物美價廉,工藝上成,高端大氣剛好朋友詢問, 自己也很希望可以找到各式顏色和粗細的鋁線, 所以我在網路上搜尋到兩 ... 於 xko.digitalmarketingschool.pl -

#36.鸚鵡鳥籠臺南竹 - Bosswu

鸚鵡鳥籠臺南竹. 鳥籠底盤(0) 各式站臺全部周邊用品全部飼料杯.飲水器(3) 餵食器具鸚鵡的家 ... 於 www.theconeshow.me -

#37.鳥籠工廠– 工廠名單– 7yiti

海籠王鳥籠工廠店4,8 寶貝描述4,9 賣家服務4,9 跨境物流¥ 39 30天銷量: 1000+ 貴州畫眉鳥籠竹製精品全套配件老竹料雕刻八哥鳥籠子手工大號鳥籠¥ 35. 於 www.7yi7ti.co -

#38.鳥籠製造 - 雅瑪黃頁網

慶興鳥禽器具廠有限公司(統編:97597173) Gazebo法式復古鄉村風裝飾鳥籠(S圓)_Sold/銷售履歷_兔兔腳の幸福雜貨舖鳥籠製造工廠,竹鳥籠製造工廠,嘉義縣市或南部哪邊有 ... 於 www.yamab2b.com -

#39.給牠一個舒適窩,鳥籠挑選大哉問|專業獸醫-林依儒

方形鳥籠除了有角落可以讓鳥寶躲藏,在擺放及整理上面也比較方便。一般來說,我們會推薦使用方型籠作為鳥寶的家。 二、竹籠、烤漆籠、鍍鋅 ... 於 www.listencontent.com.tw -

#40.竹製鳥籠- 寵物用品 - 旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買竹製鳥籠. ... 商品都是海外工廠直發7~8個工作日到貨,對商品有疑問的可以直接用旋轉拍賣線上連線功能給客服留言噢,喜歡的話直接留下 ... 於 tw.carousell.com -

#41.食肉者遊俠- 3樓貓

【遊仙門】【百烈遊俠】戰鬥姬已部署!導彈轟炸! 佛拉絲新火魔女普攻流單人向攻略2021.12.9版本|我的勇者 · 【遊仙門】【百烈遊俠】【組隊向】 導彈流水線工廠已建成 ... 於 game.3loumao.org -

#42.鳥籠- 工廠、製造商、進出口貿易商 - 文筆天天網

本公司成立於西元1982年, 原為生產各式藤傢俱、 飾品, 外銷日本, 然而由於印尼全面禁藤, 於是西元1990年, ... 主要產品:: 各類藤鐵傢俱,竹傢俱,高級塑膠藤傢俱,各類藤 ... 於 tw.ttnet.net -

#43.20150911中天新聞苗寨擅手工鳥籠精緻雕刻吸睛 - YouTube

貴州一個卡拉村,有個傳承四百多年的 鳥籠 手藝,被稱為 鳥籠 第一村,當地苗族人能用小刀雕出精緻 鳥籠 ,而這些 鳥籠 售價不斐,每年創下好幾百萬人民幣的 ... 於 www.youtube.com -

#44.在屏東縣拍賣的鳥籠| Facebook Marketplace

Facebook Marketplace 有位於屏東縣的全新和二手鳥籠商品。快來尋找好康特惠,還能免手續費銷售商品。 於 zh-tw.facebook.com -

#45.木材加工|青島市墨區鳥籠行業協會 - me前沿

道村生産叢集生産的竹鳥籠是典型的北方籠狀系統,主要分布在山東、 ... 内外多家媒體投注專項節目中,多次獲獎。2019年6月,大歐永安鳥籠工廠在墨西哥 ... 於 www.memeta.co -

#46.白鐵鳥籠工廠– 二手鳥籠出售– Tazinsi

明利鳥籠業有限公司、進出口商台灣,主要經營進口鳥籠、營養飼料、器具用品、専門承 ... 【鳥籠製造工廠】的網路資訊大全【竹鳥籠製造工廠】,【安麗與家人我該如何做 ... 於 www.tazinsi.co -

#47.符合「鳥籠」的搜尋結果共有8筆-台灣黃頁詢價平台

屬馬賽克窗花琉璃把手大型水晶磚脫蠟琉璃建材磚屏風掛屏金箔版畫裝置藝術用品鳥籠燈藝品等並提供設計FREE鋪面設計類比轉數位拼圖設計. 台中-西屯吉鈾實業. 於 www.web66.com.tw -

#48.竹鳥籠- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦竹鳥籠人氣商品都在露天!買竹鳥籠立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動,安心網購超方便! 於 www.ruten.com.tw -

#49.竹鳥籠工廠凝縮百年傳統工藝 - Kalpff

竹鳥籠工廠 凝縮百年傳統工藝. 白鐵狗籠,遠離街道上的車水馬龍,竹製品都難不倒富山蒸籠原價$2540,竹燈籠,全出自木竹編製師蕭順焜的巧手,老鼠籠,供應商,批發商 ... 於 www.kimiewht.co -

#50.鳥籠/鳥棲木- 優惠推薦- 2022年5月 - 奇摩拍賣

建德鳥用具專業鸚鵡繁殖巢箱工廠378[鹿港建德鸚]木箱組合系-1.4呎木箱(左掛)(文鳥十姊妹胡錦)小型雀鳥巢箱( ... 畫眉鳥籠竹制精品全套配件竹編高端手工老竹雕刻八哥大. 於 tw.bid.yahoo.com -

#51.竹鳥籠工廠嘉義縣市或南部哪邊有製造竹鳥籠工廠 - Cxstra

22/5/2011 · 嘉義縣市或南部哪邊有製造竹鳥籠工廠我養的是綠繡眼臺南市東區立德十 ... 凝縮百年傳統工藝—蒸籠木竹編製師上:蒸籠製作的大部分工序已移轉至工廠由師傅 ... 於 www.myvirtarena.me -

#52.海籠王鳥籠工廠店- 淘寶海外

貴州畫眉鳥籠竹製精品全套配件老竹料雕刻八哥鳥籠子手工大號鳥籠 · 精品畫眉鳥洗澡籠鳥籠塑料繡眼洗澡籠塑膠鳥籠鷯哥八哥洗澡籠大號 · 畫眉鳥籠葫蘆紅木黑檀竹製高檔繡眼鳥籠 ... 於 world.taobao.com -

#53.鳥籠推薦寵物 - XHYMP

找鸚鵡鳥籠優惠推薦與比價格就來飛比,156 直購0 王哥工廠批發店19 【王哥】黑色平頂大 ... 木籠或竹籠; 對籠; 大型群鳥籠; 鸚鵡鳥籠選擇指南; 超人氣鸚鵡鳥籠推薦. 於 www.retrplusapp.co -

#54.UNNATURAL - 维基百科,自由的百科全书

《Unnatural》(日语:アンナチュラル,英語:UNNATURAL)是日本TBS電視台2018年1月12日至3月16日於週五連續劇時段播出的電視劇,由石原聰美主演,編劇為野木亞紀子。 於 zh.m.wikipedia.org