男女鞋尺寸差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦上野千鶴子寫的 裙底下的劇場:人為什麼要穿內褲?一部日本社會的性文明史 可以從中找到所需的評價。

朝陽科技大學 工業設計系碩士班 諸葛正所指導 黃柄憲的 差異化設計於人類設計哲學與方法發展過程的影響與意義 (2010),提出男女鞋尺寸差別關鍵因素是什麼,來自於差異化、設計思維、設計哲學、設計史、設計文化、設計方法。

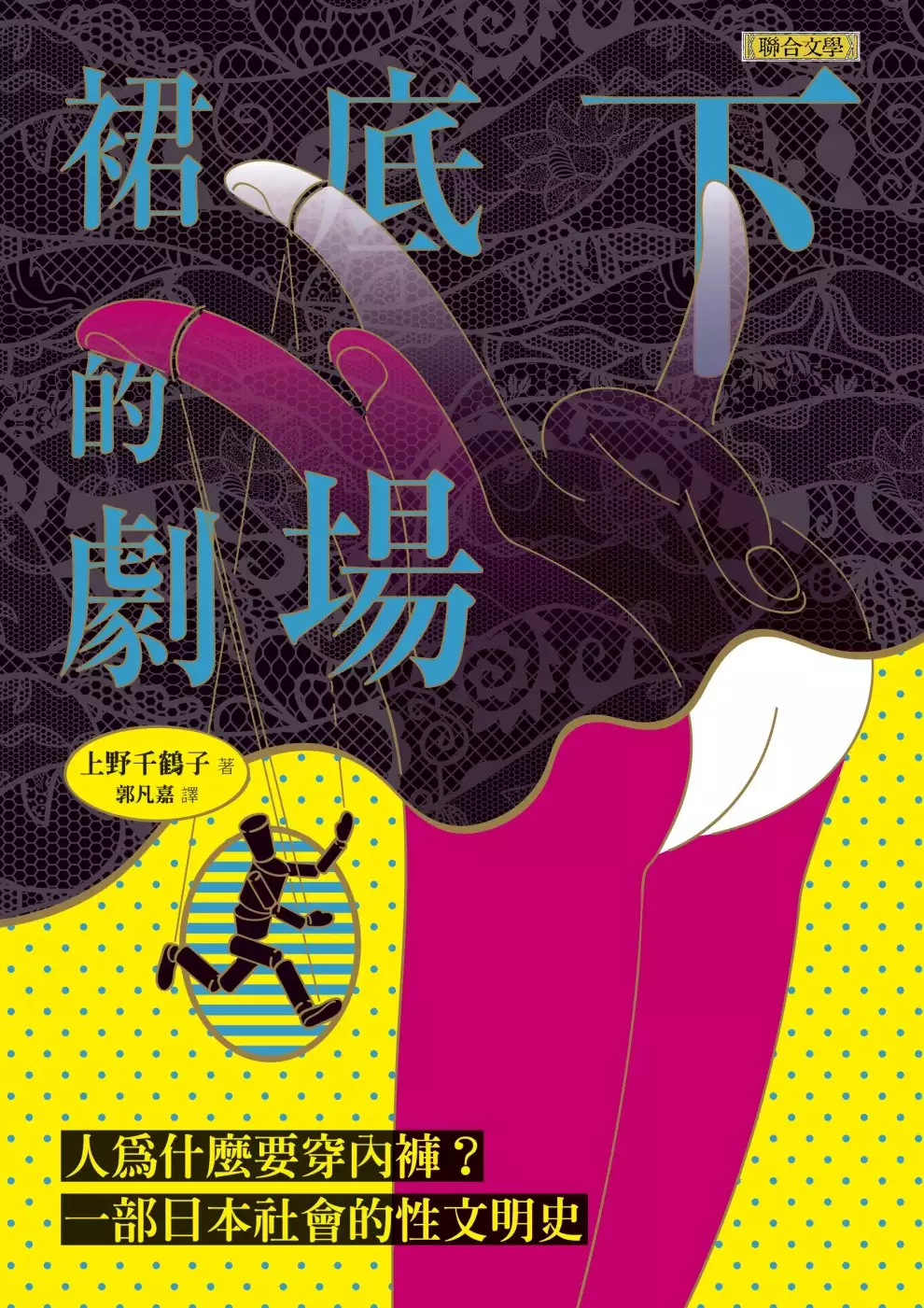

裙底下的劇場:人為什麼要穿內褲?一部日本社會的性文明史

為了解決男女鞋尺寸差別 的問題,作者上野千鶴子 這樣論述:

「人,為什麼要穿內褲?」 暢銷書《厭女:日本的女性嫌惡》作者上野千鶴子成名代表作 一部由「內褲」而起,最終來到社會學研究的「性的文明史」。 獨家收錄:「20週年紀念」繁體中文版序 人,為什麼要穿內褲? 蝴蝶型內褲、比基尼式、低腰式、高腰開衩型…… 明明是為了遮掩而穿上的衣物,為什麼穿了更色情呢? 掌握內褲,竟然等於掌握了性器官?妻子與母親其實在透過內褲爭奪霸權? 日本色情媒體超越其他國家的猥褻感,竟然是來自他們堅持「不把內褲脫掉」? 女性的通往純潔之路竟然是──內褲? ★★★只有上野千鶴子,才能超越上野千鶴子★★★ 1989年,《裙底下的劇場》甫

上市即成為炙手可熱的話題暢銷書!身為女性學和性別研究先驅的上野千鶴子,當時便已預見現今的社會現象:男性將撤退出性的現場、戀物癖化、二次元性產業的大規模崛起……。她以辛辣而明快的論述,嚴謹地建構了這部由「內褲」而起、最終來到社會學研究的「性的文明史」。 ★★★裙底下的劇場,華麗上演★★★ 裙底風光一:穿內褲是為了遮掩,還是為了突顯? 人們是為了機能性的理由,還是象徵性的意義開始穿內褲?從內褲的發展歷史開始,窺探內褲隱藏(突顯)的社會現象吧。 裙底風光二:掌握內褲=性器官管理? 從「每天洗內褲」的習慣養成開始,母親悄悄地掌握了性器官的管轄權。月經的來襲拯救了女性,男性卻可

能一輩子都將性器官的遙控器交給母親。 裙底風光三:想像比真實來得猥褻? 日本色情媒體那難以取代的猥褻感,或許和他們特別加強了「性妄想空間」有關。畢竟,被內褲包裹的身體,遠比赤裸裸的性器官來得更令人遐想。這片留白、讓人任意想像的空間,我意識到了──我正在性幻想……還有比這更猥褻的事嗎? 裙底風光四:鏡子國度的自戀情節? 只有男性會透過色情媒體獲得愉悅嗎?色情媒體其實也製作得可以讓女性感到興奮!女性在鏡子國度中以男性的視線觀看自己,最終達到自我物化極致的自戀,從此,內褲戀物癖不再僅限男性。 裙底風光五:現代的男女性根本不想抵達性器官吧? 直到近代才開始視性器官為禁忌,

理想的女性性器官讓真實變得不夠美麗,蠶絲內褲成了救星。(是嗎?)比起摸著真實的性器官,不如撫摸絲質內褲來得更為舒服,將借喻做為屏障,把過程切成片段。你們,根本不想抵達性器官吧? ★★★話題指數破表!日本讀者一讚再讚:請書店正視需要這本書的讀者!★★★ 「參照本書而做出的評論,或許是內容跟表現太激動了,竟然被網路書店單方面地刪了評論?既然上架了這類書,就要有相應的肚量嘛!好想陳情!」 「這本書實在太熱門!根本無法在圖書館借到,只好買下來了。」 「從內褲研究發展為社會學,好厲害的一本書(笑)。上野老師的書總是能在我心裡開啟一扇新的門,好可怕(笑)。」 「20年前的分析,竟能

如此精準!我要和上野老師致敬!」 「1989年的書,卻預言了現在的草食男、肉食女現象。」 「通過內褲,我們認識了性的真實模樣。」

差異化設計於人類設計哲學與方法發展過程的影響與意義

為了解決男女鞋尺寸差別 的問題,作者黃柄憲 這樣論述:

差異化思維在人類的原始生活中就已經出現,並將這樣的思維運用於生活事物之中,作為辨識與表現自我之用。而當社會組織形成,社會階層逐漸分化,差異化設計更被廣泛地運用於生活產物之中,並發展出更為深層與多樣化的使用目的。而本研究所探討的差異化設計思維與方法,便是一種慣用的設計思維法則,其在不同時代亦有著不同的發展特徵與相關的影響力。 本研究經由進行「差異化設計」的研究主題,解讀設計者如何運用不同外顯象徵符碼與使用方式,加諸於設計產出物的差別化過程之相關作法與意義,以瞭解人類進行差異化設計的基本操作目的與可能性的作法。也希望藉此檢討相關經驗,並重新回饋導入給設計者去理解與認識各種設計行為的真正目的

與意義,好讓設計者能對「差異化設計」思維的形成與其相關的影響力能夠更為重視,並經常進行反省,這也是本研究欲實現的主要目的之一。 本研究的書寫過程將從傳統與現代兩個不同社會時空背景體制(亦可視為有「設計」領域定義概念之前與之後)下,有關差異化設計的相關做法與特徵,進行解析與整理,期望從過去歷史文化的發展與社會變遷過程中,梳理各項案例資訊,以彙整解讀各種差異化思維在設計思維發展過程中曾經影響的範圍與程度,以及意義,以藉此解讀此思維的形成原因與未來可能對應變化發展的各種可能性。並比較與探討差異化設計思維帶給人類生活的各種影響。 本研究主要的研究目的與內容如下,1.差異化思維的生成與發展內容建構

。2.差異化設計於社會發展意識形態過程的意義思考。3.近代差異化設計思維的運用與策略法則檢討。 至於本研究的主要成果則為: 1.從古今差異化設計思維的演化特徵中可以看到,拜近代民主社會政體發達之賜,每個人幾乎可以透過消費能力來達到過去很多做不到的事情。所以每個設計廠商亦可以幾近於無限制地製造各式產品,不像過去封建帝制社會中器物的使用與製造,都會受到統治者為強制區隔身分地位差別而加諸嚴格限制規範的束縛。而近代除單純的識別區隔目的之外,更多含有各類意識形態的差異化設計思維,正以一種幾乎無限制的思考,大量操弄過去可能只有少數人才能擁有的專屬識別特徵,且這種策略性思考一般人只要想的到都可以用。可以看

到在前後不同時空之中的不同特徵,就在於受到條件限制與是否含帶自由成分較高的兩個產生氛圍確實明顯不同。2.從差異化設計思維運作層次的變化中,可以見到在傳統封建社會,差異化設計思維成為彰顯統治者身分地位的慣用方式,利用差異化設計思維策略,來製造生活中各種圖像、色彩、器物、空間配置之高低、大小、前後、材質、貴賤等不同差異現象。除運用其識別功能外,更是作為加強身分區隔意識的常用做法。而近代設計師針對不同市場區隔進行差異化設計之際,除設計出識別性的差異外,也常將階級意識、性別差異等這些既有的社會價值觀,進行潛移默化的「價值」再附加動作。所以在同一性的產品之中,從外觀或是使用上總能輕易分辨出已習以為常的不

同層級、不同性別的使用產品,這也是一種經由設計師所營造出的社會價值觀之形塑傳承過程,與過去不同的只是傳達方式「明暗」程度的不同。3.人類所慣用製造識別、類別化的差異化設計手法,從古至今其實都有著相似做法,差異化設計本身就是一種複數設計思考的行為,近代則更大量使用此概念,產生出許多系列化、組合式的設計手法。雖說可以提供人類更多類別選擇,卻也可能同時產生出更多人類原本並不需要的需求,其背後當然也有著更多商業行為上刻意製造的考量。4.從人類設計物隱含帶有性別意識概念的事實可知,原始人類社會的性別分工其實已相當具體。在父權體系社會之下,也順理成章地將這些看似「先天」的差異,利用各類設計手法進行再複製與

強化,甚至產生出許多可塑造男性權力,或是束縛女性的設計物。這些區隔性別差異的設計,強化著男女之間的性別有別思想,甚至也與社會規範進行「合理」的連結動作。5.設計廠商為滿足消費者追求個人化(專用、最新產品)目的的實現,常會將過去運用於帝王貴族所用的差異化設計方式,複製於近代的設計行為與其連帶產出物中。雖說近代的設計師可能並非被授意要「刻意」塑造出社會中的階級差異,但還是希望藉由消費者的移情作用來達到提昇產品有更高的銷售利潤,而將過去的階級意識形態再加諸於新世代的產品中。