獅湖 國 小 返 校 日的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立中正大學 歷史研究所 康豹、張建俅所指導 康詩瑀的 戰後道教與都市社會之變遷 ─ 以高雄道德院之神職人員及其所參與儀式活動為討論中心 (2012),提出獅湖 國 小 返 校 日關鍵因素是什麼,來自於高雄道德院、郭騰芳、正一道、全真道、易經、太上道祖、太乙救苦天尊、出家法師。

Anti-Trust

為了解決獅湖 國 小 返 校 日 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

戰後道教與都市社會之變遷 ─ 以高雄道德院之神職人員及其所參與儀式活動為討論中心

為了解決獅湖 國 小 返 校 日 的問題,作者康詩瑀 這樣論述:

第二次世界大戰後,日本結束對台統治後,隨著國民政府進入台灣,所採取的宗教、文化政策為戰後道教發展提供較為寬鬆的空間,也在此一歷史背景下,讓高雄道德院創建者-郭騰芳開啟了為期四十多年的宏道佈教生涯。本文主要的目的即是探討在此一歷史背景下,透過郭騰芳對宏揚道法的熱忱,培養與組織神職人員(出家法師)的經歷,組織慈善事業,及其所參與的儀式活動為探討中心。郭騰芳生於大正十二年(1923),農曆十一月十五日,卒於民國八十七年(1998),道號「藏應」。他祖籍福建省漳州府龍溪縣,自幼家境良好,是高雄三塊厝的農村子弟,其家族在高雄三塊厝一地頗具聲望。青年時自日本求學,期間受《易經》、《道德經》、《清靜經》、

《三官經》等儒、釋、道經典寶卷的啟發,開啟鑽研道學的契機。學成返回台灣以後,開始對於宏道佈教產生濃厚的興趣,更在家人、親信、信眾及貴人、地方精英的支持下,一步步完成其宏道與興建高雄道德院的理念。早期傳道佈教的過程,郭氏吸收、融合三教經典的精華與特有的宗教理念,憑藉自身的理解力加上淺顯易懂的口語表達,於民國四○年代初期,開始在高雄地區進行宏揚道法,成為當時高雄地區知名的傳道師。起初,他曾在道教佈教所、道善堂等三處的臨時佈教,後在民國四十九年(1960),於高雄三民區金獅湖畔建立「高雄道德院」,奉祀太上道祖、太乙救苦天尊為主神。廟宇名稱之所以用「院」代替「廟」,主要是郭氏希望能建立一座結合民間信仰

與具有教化功能的廟宇。在創廟過程,他更獲得覆鼎金保安宮的借地協助,以及高雄地方士紳陳啟清家族的慷慨捐廟地。當時由於處於戒嚴時期社會風氣的保守,為避免政府不必要的關注,建廟之後也開始與嗣漢天師府張恩溥天師,台灣省道教會理事長趙家焯往來互動,更受邀擔任台灣省道教會高雄教區佈教所宏道委員會委員,以期取得順利發展並與政府之間互動的和諧關係。民國七十年(1981),郭氏成立「太乙真蓮宗」。民國七十七年(1988),他舉行第一屆皈依法會,迄今已經歷二十多屆。作為鼓吹信眾崇奉太乙救苦天尊的法門,他教導信眾認識道教東方長樂世界與往生淨土觀。在培養道教人才的規劃上,郭氏於民國六十三年(1974)開始培養院內出家

法師(坤道),與高雄苓雅區孫番賓道長及左營區的高卻道士合作,藉助正一道神職人員教導的科儀法事能力(受尊稱為經師),結合傳授郭氏對道義、道法的深究(受尊稱為道師),融合部分全真道的出家制度做為管理方式,培養了道德院內七名的坤道(現今道德院翁太明住持即為代表人物之一)。為推廣道教發展,他爾後陸續於民國六○~八○年代,成立道教法事科儀班、道德慈善會、修真道學院、三清真道修鍊院、宣講培訓班。並舉辦國內外道教學術研討會、真誠靜修會,成立九陽道善堂既傳教、佈道與宣講而且行善助人。郭氏,雖未能親眼見到太乙真蓮宗法門蓬勃發展,但其子郭國賢所主持的九陽道善堂則成為延續生前遺願的場所。在承嗣弟子翁太明住持的規劃與

領導之下,道德院近年來被塑造成進行社會救助的宗教慈善組織,實踐了宗教信仰與社會救助的結合,對地方社會產生莫大貢獻。道德院與真誠靜修會、九陽道善堂的建立,亦可說是現代以來,一個宗教家對自我理想的堅持與實踐。本論文的章節內容可分為四部分,第一部分是以探討高雄道德院的寺廟發展史為主,包括:高雄地方社會發展的簡介、道德院沿革、地方菁英與信眾的參與過程、神職人員的參與及形成(即孫氏火居道士家族、高卻道士與道德院出家法師),以及廟宇內部組織的建立、管理與運作模式,如信徒大會與管理委員會、道德慈善會的成立等。除此之外,也詳述郭騰芳在建廟之後各個時期,為發展道教所成立的團體組織與推廣的活動,諸如道教法事科儀班

(民國六十三年)、道德慈善會(民國六十四年)、修真道學院(民國七十七年)、三清真道修鍊院(民國七十八年)、宣講培訓班(民國七十九年)、國內外道教學術研討會(民國八十六年)、道德院附設圖書館等。第二部分的內容著重於敘述戰後台灣道教的發展與郭騰芳的宗教理念,包括簡述道教發展在戰前與戰後的時間斷限,特別在戰後的發展與變遷方面。另外,本章也將郭騰芳的生平事略做一整理,包括早年的生活環境,弘道講經與籌組建廟的經過,如何組織與動員道德院的信徒?如何拉攏道教界各方、各代表的人脈關係,以發揚道教做為終生志業等?這部分也探究郭氏的宗教理念與推廣習道方式,包括對太上道祖、太乙救苦天尊、東方長樂世界的崇信。從創建廟

宇與組織各類團體的過程,筆者探討道德院在民國四○年代後期,郭氏如何藉由宣經傳道、推廣道法來吸收信徒的經過?並討論地方精英扮演的角色?爾後郭騰芳更接受台灣省道教會的聘任,而與嗣漢天師府張恩溥天師及道教會理事長趙家焯先生的往來,並規劃成立其他道教組織,如太乙真蓮宗法門(民國七十年)、真誠靜修會(民國八十年)、九陽道善堂(民國八十六年)等團體。此外,本章還討論了郭氏對道教人才(玉女組習經團、出家法師)的培養,並分析他在宗教理念及思想上的轉變,與其宏道佈教經驗,對戰後台灣道教發展的貢獻。第三部分是以道德院的出家法師和高雄苓雅區孫氏火居道士家族為研究對象,探討這兩類神職人員的互動,包括探討郭氏於民國六○

年代起組織玉女組習經團、培養出家法師,與出家法師的管理模式及其法事科儀能力。此外,本章還詳述正一道孫番賓道長及高卻道士,參與傳授家傳道法的科儀法事的內容,包括傳法過程及訓練方法。又,本章透過口述歷史的研究方法,逐一分析出家法師的個人背景資料。及出家的原因,並也討論她們在廟宇內所扮演的角色及對信眾的影響?文末,探討苓雅區孫氏道士家族形成的背景,道法傳承經過與各房派分布。筆者透過族譜的蒐集與分析,比較現存的科儀本,並記述孫氏道士家族在高雄地區的活動範圍,和各房派子孫的從業情形與發展現況。第四部分敘述現今道德院出家法師與地方上的火居道士團,於例年所舉行的祭典儀式活動,內容根據筆者所參與道德院當年度的

例行祭典活動的調查。內容可分為兩部分:祭典活動方面包括出家法師為個人所做的儀式,可歸納為(一)安太歲;(二)道教太乙真蓮宗皈依活動;(三)禮斗祈安過限消災法會;(四)收驚;(五)問事。在祭典與社會救助方面,則是出家法師與地方火居道士團為地方社區所做的儀式,又歸納為:(一)農曆七月十五日做普渡;(二)交陪境參與道德院神誕日(太上道祖、玉皇大帝)祭典活動;(三)祈安祈富禮斗大法會;(四)慈善事業與社會救助。最後,透過這兩項的儀式活動的分析,並進行兩種儀式所呈現的社會文化意義做一探討,探究的內容則包括:(一)滿足個人的儀式;(二)滿足整體發展儀式;(三)達到社會平衡的意義。藉以探討寺廟、神職人員、一

般信眾、儀式活動之間的網絡發展與關聯性,及其產生的影響力。

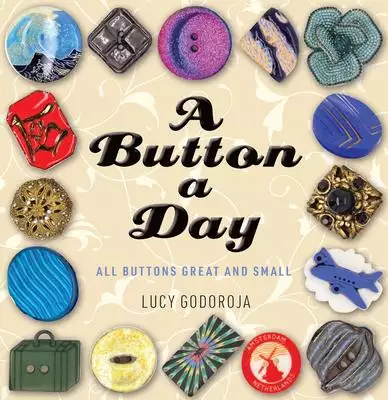

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決獅湖 國 小 返 校 日 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.