溪尾街麵店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許傑寫的 台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味【暢銷新版】 和許傑的 原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和PCuSER電腦人文化所出版 。

靜宜大學 台灣文學系 林培雅、彭瑞金所指導 張永昇的 從除疫謝神到觀光娛人--論戰後鹽水蜂炮的活動性質 (2016),提出溪尾街麵店關鍵因素是什麼,來自於鹽水蜂炮。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 陳冠丞的 現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究 (2013),提出因為有 場所精神、地方感、現代性、飲食文化、小吃攤的重點而找出了 溪尾街麵店的解答。

台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味【暢銷新版】

為了解決溪尾街麵店 的問題,作者許傑 這樣論述:

從北到南走訪各鄉鎮老街,帶回一個個扣人心弦的在地故事, 找回老街風華,重現舊時台灣的生活況味。 透過一步一腳印的街區漫遊, 愛上濃厚人情、愛上這塊土地, 屬於台灣,最美的風景。 從街廓延伸出去的,不只是歲月光景, 還有各鄉鎮的特色樣貌與在地人情。 到越夜越熱鬧的台版築地市場基隆崁仔頂體驗糶手叫賣; 在雨霧中的九份山城巷弄緩慢行旅; 漫步菁寮老街的時光長廊感受滿溢人情; 喝一口新城老街最人氣的檸檬汁, 旅途回憶就像無法忘懷的沁涼酸甜在心裡漾開, 然後期待,下一次再次踏上旅程。 品嚐庶民美食、體驗節慶文化、欣賞建築之美、聆聽人文故事 出發,一起來一場台灣懷舊小旅行吧!

溪尾街麵店進入發燒排行的影片

影片裡我吃了什麼:

1.campus cafe站前店:100台北市中正區館前路36號

2.牛肉麵.雞湯:105台北市松山區市民大道四段85號

3.33年知高飯(玉知高華知高飯):241新北市三重區溪尾街206號

4.海底撈慶城店:3 No. 1號, 慶城街松山區台北市105

5.土狗幫熱炒:106台北市大安區新生南路一段147-2號

訂閱我和另外一群朋友一起開的頻道:

小西街56號

https://www.youtube.com/channel/UCx2g9PIDd9XK2xPI0gD_Csw

我的IG:

Samantha の samparadisee

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

📬Mail:

Samantha 👉[email protected]

🔺This video is not sponsored.

🗽歡迎工作邀約喔👋

從除疫謝神到觀光娛人--論戰後鹽水蜂炮的活動性質

為了解決溪尾街麵店 的問題,作者張永昇 這樣論述:

鹽水蜂炮活動原本只是鹽水在地人及親戚朋友才知道的元宵繞境慶祝活動。在1980年代時因為電視媒體的拍攝、報導。讓鹽水成為人盡皆知的觀光地點,並讓蜂炮成為了鹽水的代名詞。原本的鹽水元宵繞境放蜂炮活動,開始被視為熱門的觀光活動。至今每年都吸引大批遊客前往,地方政府單位也投入資源將蜂炮活動由地方性的民俗遶境活動轉變成觀光旅遊化,而使鹽水蜂炮更廣為人知、甚至吸引了外國人的目光。但是鹽水蜂炮原本是傳統的元宵神明繞境活動,在地方、政府單位的不斷以觀光旅遊化的目的推動下,到底會對鹽水蜂炮那些部份產生了怎樣的影響?而觀光旅遊活動化對鹽水蜂炮真的是好的嗎?筆者因為認識了不少鹽水當地的朋友,並一起參與蜂炮活動多年

。筆者將以鹽水當地人的角度來分析成為觀光旅遊活動後的鹽水蜂炮在傳統儀式上所受到的影響。

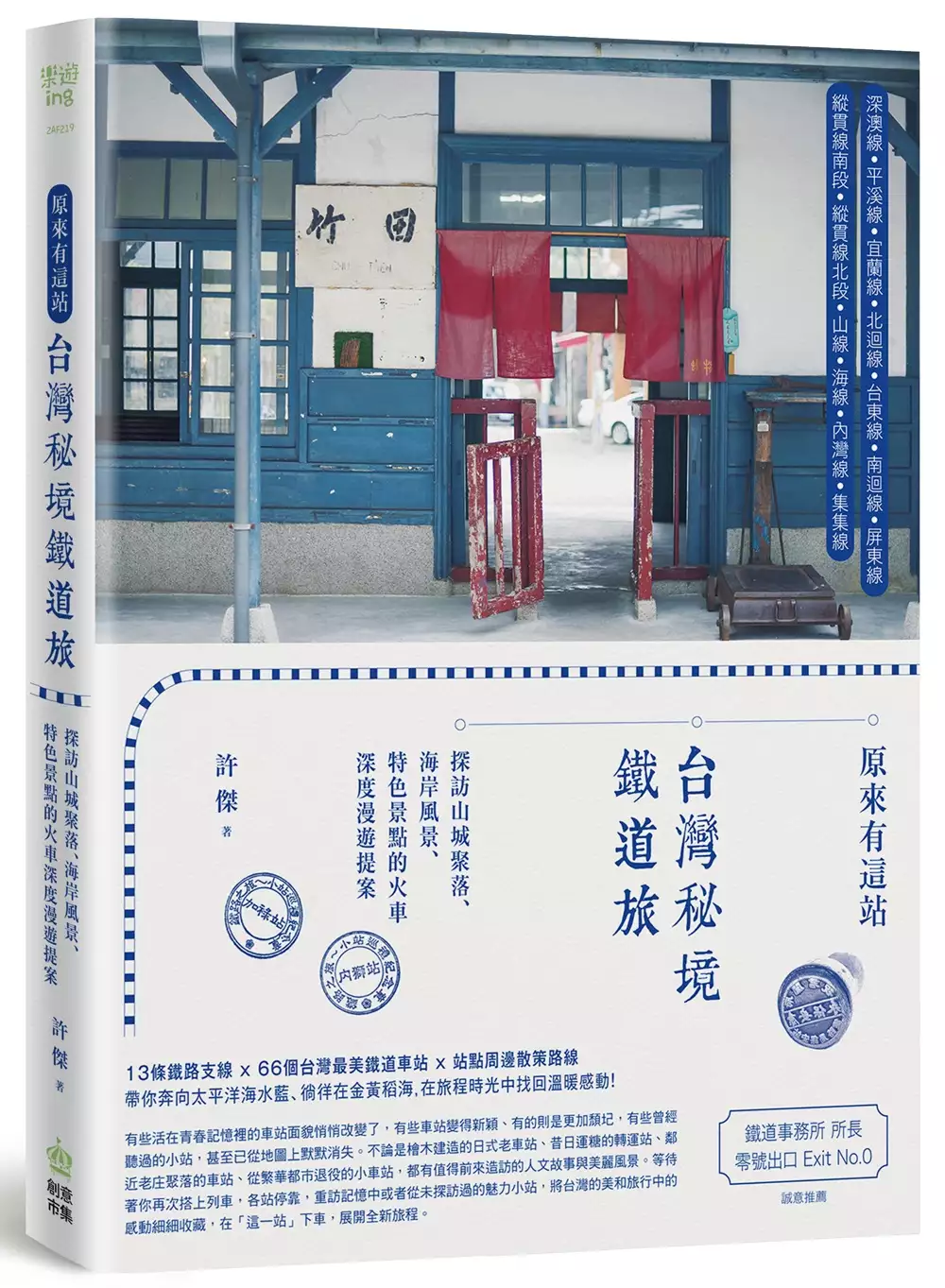

原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案

為了解決溪尾街麵店 的問題,作者許傑 這樣論述:

13條鐵路支線、66個台灣最美鐵道車站+周邊景點漫遊路線 從深澳線、平溪線、宜蘭線、北迴線、台東線、南迴線、屏東線 一路玩到縱貫線南北段、山線、海線、內灣線、集集線…… 原來,在台灣也有這些美麗的秘境小站 能帶你感受日式風情、在地小鎮之美,帶回旅行中最有溫度的感動 不一樣的台灣鐵道旅行,就從「這一站」出發! ▍在瑞芳的三貂嶺車站下車,沒有出口、且僅能行走一人的狹長月台,以及能聽見基隆河潺潺流水的候車室,讓這全台唯一無法開車到達的小站奇特環境,站如其名,展現原意為令人流連忘返的「聖地牙哥」之美…… ▍到花蓮富里造訪花東縱谷產米大鎮,一探以「大地的穀倉」全新姿態登場的富里車站…… ▍到台

東太麻里被譽為台灣最美的多良車站,飽覽一望無遺的海景,感受時間彷彿暫停的寧靜…… ▍到苗栗大山,探索檜木建造的日風老車站,木造結構樑柱、灰白夯土牆,小圓窗裡透進的光塵,訴說著時間的歲月感…… 延續《原來有這站》鐵道旅行系列,跟著許傑再次搭上火車,各站停靠,重訪記憶中或者從未探訪過的車站;有些活在青春記憶裡的車站面貌悄悄改變了,有些車站變得新穎、有的則是更加頹圮,有些曾經聽過的小站,甚至已從地圖上默默消失。 隨著台鐵車站捷運化、系統重新編制,本書全新收錄66個台鐵車站,不論是檜木建造的日式老車站、昔日運糖的轉運站、鄰近老庄聚落的車站、從繁華都市退役的車站等等,這些小小車站都有著值得前來造訪

的人文故事、美麗風景,等待著你再次搭上列車,穿過山洞、馳騁平原,將台灣的山海景色盡收眼底,在「這一站」下車,展開全新的旅程。

現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究

為了解決溪尾街麵店 的問題,作者陳冠丞 這樣論述:

中文摘要 綜觀臺灣飲食文化,會發現是一部臺灣近代史縮影,透過多時期移民的影響,及在全球化、都市化的種種現象浪潮下,其變化更顯加劇,到至今仍然不斷的改變、交融中。於其中,臺灣的「小吃文化」可說是臺灣飲食文化中一項頗具特殊性、歷史性、數量龐大的分支,其和常民生活息息相關,分布於生活中的每個大大小小角落,更曾登上國宴的舞台,其尺度有大有小,形式各異,但通常來說,小吃攤文化,其所交織出的,可說是一幅幅與在地文化所共同演繹出的在地風情畫。 然而現代性帶來飲食文化的變遷,小吃文化成了符號消費下的新產物,都市中的小吃攤成了被資本操弄的鄉土符號,人們都在趕效率,小吃成了一種需要,而不再細嚼慢嚥,

品嚐其背後文化,許多打著懷舊戲碼外表且與當地較無關連性的小吃攤空間,便出現於各大都市與觀光地區,利用壓縮時空、解構地方,成為地區上演迎合觀光人潮的小吃嘉年華,人們也不知自己所吞何物,更甚者,這些符號戲碼,吞噬許多傳統飲食環境,地方失去逐漸原有特色,將人們帶入了失序怪異的飲食環境,視覺刺激成了消費小吃的主要導向,小吃的好吃與否,似乎已不再過於重要,伴之而來的有小吃文化的符號化、去差異性、複製化、同質化……等各種變調。如從相關文獻記錄來看,臺灣各地原有的小吃攤應是有著原色美和人情家鄉味等各種感性和不拘形式的本質,可說是沒有所謂消費性的視覺刺激,並有著濃厚的人情滋味及在地風情。而在現今社會中,如還維

持著舊時風情的小吃攤,更是現今人人嚮往,每到假日必去朝聖觀光的各大地點,可說是,當社會越趨進步,人們卻越趨向早期的傳統風景,也印證了小吃攤著實有其不可抹滅的魅力及種種特質存於其中。 本研究透過場所精神及人文地理學等相關理論,著重人和環境的互動經驗,不做單純探討空間表象或餐飲專業本身之討論,而是更注重於人們透過各種知覺經驗,產生於傳統小吃攤中地方感、認同感及各種獨有特質,記錄探討至今臺灣各地,仍有其舊時風貌的小吃攤,其所具有的場所精神,並藉由分析飲食文學、空間文本等資料,探究出何以構成小吃攤所具有的場所精神之脈絡。以此對在現代性發展下所衍生的小吃攤文化之混沌現象,提出改善之道。當瞭解小吃攤

所具有的傳統文化特質與架構脈絡,望其當較傳統之小吃攤面臨改變的浪潮時,能有所本可循,而不輕易的陷入視覺刺激的符號消費空間中,並希冀其研究可給相關領域設計者、經營者等相關人士產業有關更多在地飲食文化底蘊的知識和感性特質,供其參考或應用。