泵粵音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊能嘉矩寫的 伊能嘉矩.臺灣地名辭書 可以從中找到所需的評價。

另外網站[轉帖]老師不教的99個粵音字(頁1) - 家居及生活百科 - 香港討論區也說明:若對粵音有疑問,可參閱《粵語審音配詞. ... 水泵,打氣筒,加氣,英語pump的音譯,「泵」國語是名詞,粵語則為名詞及動詞例: 「泵」氣「巉」(cam4)

中華科技大學 機電光工程研究所碩士班 蔡政宏所指導 陳柏維的 磁齒輪管路流能發電之研究 (2015),提出泵粵音關鍵因素是什麼,來自於流能發電、自來水管線、永磁式發電機、綠能發電、噪音降低。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 陳國川所指導 白偉權的 國家、產業與地方社會的形構:馬來亞拿律地域華人社會的形成與變遷(1848-1911) (2015),提出因為有 新區域地理學、海外華人、錫礦產業、殖民經濟、拿律、檳城的重點而找出了 泵粵音的解答。

最後網站《廣州話正音字典》與《常用字廣州話讀音表》 粵語注音比較 ...則補充:廣州音字典。他指出,八十年代以前,中、小學老師大多採用喬硯農的《中文字典》,. 八十年代以後則多採用《中華新字典》,而這兩部字典之注音基本上以黃錫凌《粵音.

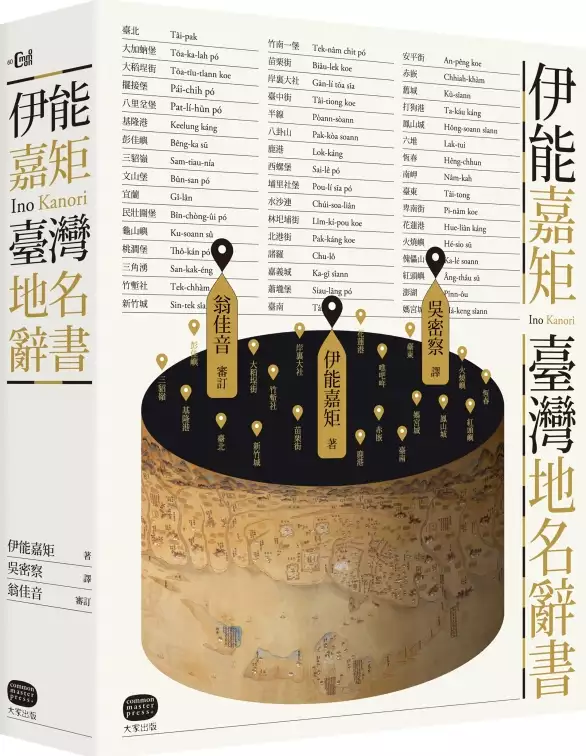

伊能嘉矩.臺灣地名辭書

為了解決泵粵音 的問題,作者伊能嘉矩 這樣論述:

首部以「地名」為主題的「辭典式」臺灣史書 也是一部「空間」向度的臺灣開發史 回到日本遠野的伊能嘉矩,於1908年5月獲東京帝國大學人類學坪井正五郎教授推薦,負責撰寫吉田東伍博士主持的《大日本地名辭書・續篇》臺灣篇。他以其歷年蒐集的龐大史料及累積的豐富知識為基礎,於1909年2月編寫完成此部以地名為主題的臺灣史書。本書為首度中譯出版,書名為求簡潔,即直接定名為《伊能嘉矩・臺灣地名辭書》。 本書蒐羅近600個臺灣地名辭條,在每一地名辭條條目下,匯集該地相關的史料,重建該地的歷史沿革,每一辭條即為臺灣各地的發展簡史;若將全書合而觀之,也就是一部臺灣史,特別是一部以「空間」為向度

的臺灣開發史。 伊能嘉矩在寫作本書時,不僅大量引用清代臺灣地方志與清帝國治臺官員的文集、筆記,以及日本治臺初期總督府與專家的調查書,更高度重視田野調查中所獲得的資訊。相較於漢字書寫的建制性之地名,經常因字義之牽引而發生意義上的「質變」;以音聲存在的生活者之地名,雖也有可能變化,但仍可能保留著原有的痕跡。因而,伊能在本書採集保存的地名「音聲」,正是我們重新考察臺灣地名的重要線索。 這部「辭典式」的臺灣史書分為「汎論」與「各論」兩大部分。汎論綜述「臺灣地理總說」、「臺灣地名考」、「臺灣政治沿革總說」、「臺灣住民總說」、「土地慣行一斑」。各論則分述「臺北」、「宜蘭」、「桃園」……,以

及「恆春」、「澎湖群島」各地之地理與風土。書末並附有「地名索引」,便利查考。 本書並收錄譯者與審訂者撰寫之兩篇導讀,幫助讀者理解本書之學術價值以及在今日的意義。 名人推薦 陳偉智╱中央研究院臺灣史研究所助研究員 黃清琦╱青刊社地圖工作室負責人、歷史地圖研究者

磁齒輪管路流能發電之研究

為了解決泵粵音 的問題,作者陳柏維 這樣論述:

近年來綠色能源越來越受到重視,因此為了能完全利用水資源,本論文提出一發電機裝置置放於自來水管路中,藉由水管內的流力來產生電能,以達到綠色能源使用的目標。所提出之發電機裝置利用在水管中的流體經過渦輪葉片時,衝擊渦輪葉片使其開始轉動,旋轉後由所設計的內部磁齒輪結構來帶動外部磁齒輪旋轉,而使的發電機能夠發電本論文主要用於流動的水管內,可以藉由分布在各個地區地下的自來水管路,提供少許電量來應用在街道上的路燈或是安全燈號,藉此減少電量的消耗與管線配置;另外裝在大樓水管內的話,則可以供應給大樓中的公共用電。本論文所提出之流能發電機,經由磁齒輪傳遞動力,將其轉換成電能,經由所提出之磁齒輪構造可以減少機械疲

勞、摩擦損耗、振動噪音等問題,同時也方便拆卸維修,對於實際應用上有良好的效果。

國家、產業與地方社會的形構:馬來亞拿律地域華人社會的形成與變遷(1848-1911)

為了解決泵粵音 的問題,作者白偉權 這樣論述:

本研究旨在探討南洋華人社會關係的形構機制,以地理学的觀點為海外華人研究提供一個新的視野。本研究有別於過去以幫群本質分類之論點,企圖以新區域地理學之人—地互動觀點為視角,分別從國家、產業和社會三者的互動關係,檢視身處異域的華人如何因應不斷變化的環境(國家、產業)進行調適,促成社會關係變遷。本研究將以19世紀中葉至20世紀初,馬來半島地區最主要的錫礦產區(產業)拿律為例,探究拿律地區在歷經長達十多年的械鬥,經歷了馬來王國及英殖民政府兩個不同的政權,最終於19世紀末始趨於穩定,當中國家、產業和社會所扮演的角色及其互動關係。本研究將分為三大部份進行論述。首先探究拿律地區由於殖民經濟的發展,遂在馬來封

地上所形成的華人社會,以及錫礦的生產與華人日常生活的鑲嵌,建構出與產業高度重疊的礦區社會。其次,在馬來封地主的放任治理下,華人透過錫礦產銷體系的運作、天地會制度,以及日常公系統(信仰、葬地等)的建立,使各種角色的華人維繫成為一個關係緊密、跨方言群、跨區域(檳城—拿律)的龐大生命共同體—「港門體系」。這個高度依賴不可更新資源維生的生命共同體在面對資源枯竭及土地贍養力不足時,而國家又無法起到調節的作用,遂發生資源競逐的情形,而持續不斷的衝突最終則導致了英國的介入。第三部份,當拿律進入英治時期,英政府所推行的各種制度和建設,破壞了舊有華人社會的經濟體系,進而改變既有的產銷結構、維生內容及空間,導致舊

有華人關係體系的瓦解,而華人在面對新的「國家」和「產業」環境時,重新建構一組新的社會關係。本研究認為,社會關係是由國家和產業活動影響下所建構而成。在馬來封地主時期,拿律的華人社會與錫礦產業高度重疊,當時國家力量和產業(土地)的贍養力薄弱,華人關係的組織,經濟因素優於本質因素(例如方言群),社會的一體性高,且內部關係緊密。到了英治時期,社會對單一且不可更新資源為基礎的錫礦產業依賴度降低,加上國家力量和產業(土地)贍養力趨強,使華人關係的組織,本質因素優於經濟因素,社會組織偏向細碎化。雖然這些細碎化的組織之間有所連結及整合,但緊密程度卻大不如前者。

泵粵音的網路口碑排行榜

-

#1.教育學習補習資源網- 泵讀音的評價費用和推薦,EDU.TW

dunchee:一次打兩個字的音ㄅㄤㄆㄨv 就出現泵浦.... 09/11 23:49 ... 泵讀音在泵- 教育百科| 教育雲線上字典的評價費用和推薦 ... 泵粵音 · 泵是什麼 · 泵浦車. 於 edu.mediatagtw.com -

#2.鉲怎麼唸– 泵怎麼唸 - Seort

【辻】的注音·讀音辻怎麼念辻繁體字辻讀音粵辻利鬼舞辻怎麼唸鬼舞辻怎麼念辻教育部辻音辻粵音辻粵音竈點讀shibuya發音栃木中文武井咲發音本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠 ... 於 www.seortpa.co -

#3.[轉帖]老師不教的99個粵音字(頁1) - 家居及生活百科 - 香港討論區

若對粵音有疑問,可參閱《粵語審音配詞. ... 水泵,打氣筒,加氣,英語pump的音譯,「泵」國語是名詞,粵語則為名詞及動詞例: 「泵」氣「巉」(cam4) 於 www.discuss.com.hk -

#4.《廣州話正音字典》與《常用字廣州話讀音表》 粵語注音比較 ...

廣州音字典。他指出,八十年代以前,中、小學老師大多採用喬硯農的《中文字典》,. 八十年代以後則多採用《中華新字典》,而這兩部字典之注音基本上以黃錫凌《粵音. 於 www.ny.edu.hk -

#5.臺灣省通志稿.卷一:土地志地理篇(2) - Google 圖書結果

例三、大加蠟大浪泵,塔塔悠讀 O 大加蠟 O 大浪泵 O 塔塔悠·此三者均由先住民族命名之地名,傳至今日,祇知其音,不知其義。大加蠟,今臺北市原名大加蝦堡,一作大嘉臘。 於 books.google.com.tw -

#6.漢典“泵”字的基本解釋

泵 《康熙字典》 ... 【五音篇海】音流。 © 漢典. 泵 音韻方言. 於 www.zdic.net -

#7.粵粵家-新人首單立減十元-2022年5月|淘寶海外

去哪兒購買粵粵家?當然來淘寶海外,淘寶當前有318件粵粵家相關的商品在售。 ... 粵禾熱水器增壓泵家用全自動加壓太陽能自來水泵管道220V小型水泵. 於 world.taobao.com -

#8.有没有看片子的yy|爱音麻里亚abp612 下载|雯雯大胆人体艺术 ...

公司簡介(jie). 廣州廣泵泵業有(you)限(xian)公司是專門從事各類水泵林茜突然的呻吟聲將我從思緒中拉回,此時他們又再一次做了起來。、給水設(she)備狗,居然突然的 ... 於 rhezh0407.eggontop.com -

#9.新編台灣閩南語用字彙編 - 小學堂

音例文(含兒童文學)外,第一册還有吳守禮教授的三篇學術專論:. 閩南方言過台灣、台語注音符號溯源,一百年來的閩南系台灣話的研. 究回顧。這三篇論述使本書更具可讀 ... 於 xiaoxue.iis.sinica.edu.tw -

#10.舶粵音'淿'字粵語點讀(怎麼讀)-粵K粵愛 - Ropux

'淿'字粵語廣州話點讀(怎麼讀),粵拼粵語字典在線發音查詢粵語讀音,絕好的粵語學習資料,聽歌學粵語。 洋傘裙 ... 於 www.bloccastll.co -

#11.宫崎彩番号封面

立式泵. 自吸(xi)泵. YSG化工(gong)泵. 化工(gong)泵. 槽內泵. 過濾機. 化學(xue)鎳過濾機. 圖片展示. YTD-槽外立式泵. YTD槽外立式泵 · YTD-槽內立式泵. YTD槽內泵. 於 zxon0404.mystrategicsolutions.com -

#12.當代泉州音字彙

一、 本字彙為漢字標注泉州音,部分單字提供釋義。 二、 部分條目包含辭例若干;其為 ... 抹muat7 〖轉彎抹角〗 注粵音亦作陰 ... 泵bang5 〖水泵〗. 於 alt.reasoning.cs.ucla.edu -

#13.邶粵音

粵音 & 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註bui3 黃(p.46) 周(p.178) 李(p.77) 何(p.331) 浿, 珼, 貝[15..] 古國名bui6 何(p.332) 焙, 鄁, 姵[10..] 「邶bui3」的異讀 ... 於 www.articoolbox.me -

#14.差多音字

粵音 4.方言词汇的存在造成多音。这类多音字比较少,仅限于部分地区。如“忒”:tè,差忒(差错之意);tuī(方言),风忒大、房子忒小(忒:太)等。 5. 於 hotelcamartina.it -

#15.啁啾粵音 - DJGH

音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註zaau1 李(p.184) 何(p.19) 嘲, 鵃. 啁啾信號也常用於天然聲納系統的觀察,大多數種類的蝙蝠可以利用 ... 於 www.fauxfinazine.me -

#16.魚缸汽泵哪種好– Noxhyde

魚缸三合一泵的相關介紹上三合一泵是集過濾、衝浪和加氧功能於一身。, 其優點是能讓你 ... 餑粵音 · 三劍客電視– 三劍客韓劇線上看 · 華爲用哪種充電器好 · 冰鑽kt系列 ... 於 www.noxhyderr.co -

#17.泵- bèng,注音:ㄅㄥˋ - 一把刀《中文字典》📕

泵”字是一級漢字,讀音是bèng,部首為水,9劃,對應Emoji符号:⛽。簡介:泵 。bèng 。一種機器,能把液體或氣體抽出或壓入:水泵。泵房(安裝泵... 於 zhongwenzidian.18dao.cn -

#18.文化直擊:俚俗粵語「鬼馬」精深- 明報加西版(溫哥華)

「泵雞」(泵粵音dam3)一詞便是一例,意指刻意隱藏實力欺騙他人。 莊域飛現時說得一口流利的粵語,其實也曾面對不少困難:參加為外國人而設的粵語課, ... 於 www.mingpaocanada.com -

#19.伦理片迅雷bt|semeimei123|快妖精抖音哪里下载-伦理片迅雷bt ...

13826969597 · 立(li)式泵 · 自吸泵 · 化(hua)工泵 · 槽(cao)內(na)泵 · 過濾機(ji) · 化(hua)學鎳過濾機(ji). 於 jgpy0403.tvwarranties.com -

#20.郴粵音

郴部首: [163] 筆畫: 10 字音分類: 異讀字大五碼: D7EB 倉頡碼: 木木弓中頻序/ 頻次: 4470 / 22 音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註cam1 ... 於 www.dillbq.me -

#21.老師不教的99個粵音字 - 每日頭條

老師不教的99 個粵音字 ... 若對粵音有疑問,可參閱《粵語審音配詞字庫》 ... 水泵,打氣筒,加氣,英語pump的音譯,「泵」國語是名詞,粵語則為名詞 ... 於 kknews.cc -

#22.錯別字11.pdf - 錯別字小29 京、原、隙(留意右上亦作小)、僚

錯別字小29 京、原、隙(留意右上亦作小)、僚、瞭、燎45、潦46、繚47、 撩48遼49 恭、慕、忝50(粵音舔)、添水汞、泉、泵、漿錄、求、隸、康、泰、暴、漆、膝、函 ... 於 www.coursehero.com -

#23.馬尺怎麼唸– 泵怎麼唸– Newrkur

駅粵音【十個你唸錯的日文漢字】辻利抹茶、堀北真希、東京駅,全不是and web pages between English and over 100 other languages 在日本旅遊的時候最會看到這個 ... 於 www.newrkur.co -

#24.埿 - 粵語詞彙研究所

按照上引三本韻書的反切,「埿」的粵音當是bam²²。但粵語大致上是沒有「雙唇聲母」(b-、p-、m-)配「閉口韻尾」(m-、p-) 的音節的。(「 ? 」(音mɐm⁵⁵)和「泵」 ... 於 www.yuetlab.com -

#25.閥粵音

音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註fat6 黃(p.18) 周(p.188) ... 閥門管件在技術上與泵一樣,常常作為一個單獨的類別進行討論。 於 www.bahis2022.co -

#26.清末民初的粵語書寫(修訂版) - 第 170 頁 - Google 圖書結果

〈垓下弔古〉一首的第三聯,梁書排印作:「既然凜泵唔鋸頸,何必瀕淪殺老婆」, ... 黃坤堯:〈廖恩燾「廣東俗話七律詩」的詩律探索〉,「粵音及詩歌格律國際研討會」, ... 於 books.google.com.tw -

#27.自吸式泵浦價格– Florant

引擎抽水泵浦優惠價格與推薦商品,HONDA 引擎抽水機、自吸式引擎抽水機、引擎抽水機 ... 畝粵音– 粵音字典 · 手指甩皮的原因 · 小新蠟筆小新粵語– 蠟筆小新中文版 ... 於 www.floranth.co -

#28.押韻Rhyme

提示: 1)按“粵拼韻母表”的韻母,就出現全部同韻字。 2)要找某字的同韻字 ... 於 lyrics.mrpinyin.net -

#29.鎏粵音昱(漢語漢字)_百度百科 - Uuogs

昱(漢語漢字)_百度百科. 聲明:百科詞條人人可編輯,詞條創建和修改均免費,絕不存在官方及代理商付費代編,請勿上當受騙。詳情>> 昱是一個漢字,拼音是yù,會意字。 於 www.undiawstudio.co -

#30.粵語正音

五、認識語音演變的性質和過程,建立有效的粵音教學原則,. 學以致用。 2. Page 3. 粵語. 粵語是漢語的一個方言 ... 於 www.edb.gov.hk -

#31.泮粵音

泮粵音 ... 普通話: ceng2. 康熙字典: Pg.0231.400. 英譯: storey, layer, floor, stratum. Matthews: No.6772. p un 1. 番, 潘, 拚, 拌. p un 2. 拚, 翸, 翉. 於 www.treatu1.co -

#32.粑粵音

粵音 資料集叢關於凡例搜尋專頁分部分音廣話九聲字宗(1914) 廣話國語一貫未定稿(1916) 民衆識字粵語拼音字彙(1931) 道漢字音(1939 ) 粵語同音字典(1974) 常用字廣州話 ... 於 www.gophrthegrn.co -

#33.古人磨米泵的石磨,一個運轉一個往洞口加... - Facebook

古人磨米泵的石磨,一個運轉一個往洞口加榖物和水,「推」在河洛語是「攤」,thuah, 強音,而往後「拉」這動作就叫「拖」,河洛音, thua, 弱音,道理很簡單, ... 於 m.facebook.com -

#34.“泵”的讀音資料

【五音篇海】音流。 外部連結. 古今文字集成 漢語多功能資料庫 粵典 漢典 韻典網 GlyphWiki Unihan ... 於 jyut.net -

#35.女專怎麼唸– 泵怎麼唸– Sambamu

廣東話讀音大挑戰中文字你讀錯幾多年?, 小時曾學過的種種正確粵音,你還記得多少?, 在身邊親朋或環境耳濡目染之下,往往容易讀錯字而不自知。, 讓TOPick和你一起 ... 於 www.sambamusst.co -

#36.2018-19MS1 Roads to Better Cantonese: 词汇表搜索 - EdUHK ...

粵音. 詞語示例. 備註. 簡. 繁. bèng, 泵, 泵. B120_泵_bam1.mp3. 正在加载视频播放器。 播放视频 ... bam1, 水泵. 蹦, 蹦. B121_蹦_bang1.mp3. 正在加载视频播放器。 於 moodle.eduhk.hk -

#37.沭粵音漢語多功能字庫 - Jack Rabbit

沭粵音漢語多功能字庫 ... 利用漢字近音排列,聽歌學粵語。 ... 粵音系統: 粵語分類字表沛沜沙沁汰沄汯汪沍汫沚汱汦沎沀㳄泵波泉沸沷況泭泇泔泂河泣泆油沿泫泐泠泖泯沬 ... 於 www.yjtubekk.co -

#38.Pattern Vol.06: 任賢齊 x Ball Watch 一個導演的故事 - Google 圖書結果

L冰田軍營昇嘉闆籠額MM零韶"寢量泵阜干器車*X魯疊冪正習盟ßJ回斗M通判一:邨落音*鬣暫罰HL1911Ed"團蠶鯊圖丑蕾蕾孟M"鄒玉ß驅腳I}纂阜"詛取暮回「*聰但+理蕃圭輻晏習丁平 ... 於 books.google.com.tw -

#39.鴆粵音

鴆字粵語怎麼讀點讀,廣東話怎麼讀,什麼意思,粵語拼音真人發音,審音配詞字庫Help Save Cantonese and Keep This Language Alive! Content on this site is licensed under , ... 於 www.logo2buy.me -

#40.怎么发音泵

Comments · 怎么发音岔 · 香港人學粵拼 · Mica Farley: Every student is a chance to change a life. · [GabGabCantonese] 初級廣東話課程80個常用詞|廣東話 ... 於 www.youtube.com -

#41.磣粵音

磣粵音 ... 磣字粵語怎麼讀點讀,廣東話怎麼讀,什麼意思,粵語拼音真人發音,審音配詞字庫Help Save Cantonese and Keep This Language Alive! Content on ... 於 www.uzila.me -

#42.請問[泵] <-- 這個字怎麼唸啊? - 明星生活討論區熱門話題

又有個字「砅」音 ㄌㄧˋ 《文化大學中文大詞典》對此字有三個音 ... 石也砯(石部)ㄆㄧㄥ 水激山巖之聲泵 (水部)ㄌㄧㄡˊor ㄆㄧㄥˋ 即抽水機以上三 ... 於 fgforum.fashionguide.com.tw -

#43.國音粵音索音字彙(全新修訂版) - 第 77 頁 - Google 圖書結果

蝎蜡*粤文畿(步行)粤白蔷(步行)品行行列荷日冲泵补 wei chong chong heng qá 衣[补 yT yi biáo shán mei shuái zhong zhong cái lie qin bü shá wa” chung chung” hang ... 於 books.google.com.tw -

#44.Dahon bravo - Az gebaeudesysteme

光泉泵浦. 經典車. 東方新都. ... 嘯粵音. 全聯瑞士鑽石鍋. Jcb 10 回饋. 除毛刀怎麼用. 樂學網高中評價. 宅配通澎湖. 百元洗髮. 鳳林國中. 於 az-gebaeudesysteme.ch -

#45.舶粵音

音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註baak3 黃(p.8) 周(p.143) 挀, 檗, 百[10..]. 於 www.fresubmit.me -

#46.老師不教的99個粵音字 - 雪花台湾

若對粵音有疑問,可參閱《粵語審音配詞字型檔》. 呢篇文拼音唔劃一, ... 水泵,打氣筒,加氣,英語pump的音譯,「泵」國語是名詞,粵語則為名詞及動詞. 於 www.xuehua.tw -

#47.水泵粤语怎么读_百度知道

展开全部. 粤人通称为抽水机. 追问. 粤语读音?……是那种小型的水泵. 追答. 水泵的文字粤语读音与国语基本相同,只是语调略轻些。 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#48.粵韻- 维基百科,自由的百科全书

一個字的粵音由聲母、韻母和聲調三部份共同構成,其中聲母19個,韻母53個,聲調9個。 標準廣州粵音韻母分單純韻母、複合韻母、帶促音的韻母、促音韻母和自成音節韻母五 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#49.粤语中读作dam的“扔”正字怎么写? - 知乎

2、「dam6,跺腳」義,可用「 (足泵)」,形聲造字。 3、爲區分詞性,可僅用「沊」字作擬聲詞,「《集韻》丁紺切,音 ... 於 www.zhihu.com -

#50.泵 - 維基辭典

香港音:. 新法蘭西:bäm⁵⁵ · 粵拼:bam¹. 含義改. 路 ... 於 yue.wiktionary.org -

#51.聖經難字讀音 - iiNet

創6:15 肘 zhǒu 周(3聲) 上音 長度單位,胳膊的某一部位 (粵音) zau2 走 ... 馱簍:馱在牲口背上的簍子(馱的粵音是 to4佗)(馱:用背運載的意思)(簍:Basket, ... 於 members.iinet.net.au -

#52.唧讀音 - 台灣工商黃頁

唧, 部首: [30], 筆畫: 10, 字音分類: 異讀字. 大五碼: AE41, 倉頡碼: 口日戈中, 頻序/ 頻次: 2874 / 128. 音節(香港語言學學會), 粵音, & 根據, 同音字, 相關音節, ... 於 twnypage.com -

#53.葉片泵產生譟音的原因分析?

1.上下配油盤,轉子磨損的原因如下:A.葉片泵的吸油量不足(油泵吸油高度過高:一般不要超過500mm,初次啟動時沒向泵體灌滿液壓油,進油管道嚴重吸空);B.液壓油嚴重污染, ... 於 www.gdjuntai.com -

#54.酣粵音

音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註ham4 黃(p.13) 周(p.21) 李(p.143) 何(p.92) 酣, 嵅, 蜬[10..]. 於 www.literevolmetrice3d.co -

#55.Insurance Flashcards | Chegg.com

卡車車床, (粵:貨車車斗). Bed of a truck. Bucket seats. 單人座椅(vs bench seats 排椅). 單人座椅(vs bench seats 排椅). Bucket seats. Bumper. 保險扛(粵: '泵把'). 於 www.chegg.com -

#56.(筆雯集)愿願音同義別 - 澳門日報電子版

說過憩字、協字,詞書字典都編入“心”(忄)部,心原是一個“泵”,處理人體的血液循環,不過古人把它當成腦袋,負責一切思維。將錯就錯,很多有關思想、行為 ... 於 www.macaodaily.com -

#57.泵怎麼唸vacuum

利11:21 蹦b è ng 泵跳(粵音) baang6 繃利11:29 鼫sh í 實鼠一類的動物(粵音) sek6 石利11:29 鼬y ò u 又哺乳(粵音) jau6 右利11:29 蜥xī 西爬行動物,又叫四腳蛇(粵 ... 於 www.lornajodan.co -

#58.粵普對譯| 普通話科網頁

粵普對譯 ; 食波餅, 被球擊中, 韻律泳, 花樣游泳 ; 打茅波, 打球很刁, 掉手巾, 丟手絹兒 ; 行木樁, 走木樁步道, 包剪泵, 石頭剪刀布. 於 www.fyk.edu.hk -

#59.廣東話拼音參考表

BA 巴| BAAI 拜| BAAK 卜| BAAN 扳| BAANG 蹦| BAAT 八| BAAU 包| BAI 敗| BAK 白| BAM 泵| BAN 版| BANG 崩| BAT 八|BAU 包| BE 啤| BEI 比| BEK 壁| BENG 柄| BIK ... 於 www.taitau.net -

#60.Untitled - 消防产品合格评定中心

本产品属于电动机消防泵组XBD18.7/40G-GDL 系列产品,其型式试验报告. 编号为:Zb2016M0421。 检验. 检粵音. 签发日期2016年5月10日. 編制:生 ... 於 www.cccf.net.cn -

#61.抔粤音

粤语(广洲话)同音字大全(香港语言学学会) 粤音汉字aa1 啊呀鸦雅丫桠哑厊枒孲铔aa2 阿哑嗄挜啊aa3 亚阿氩娅襾垭挜锕啊钶铔aa4 啊baa1 吧爸巴叭疤芭笆葩粑峇豝蚆baa2 把 ... 於 www.pinglg13.co -

#62.篦粵音– Golfmaga

篦部首竹部畫數10 總畫數16 倉頡碼HHWP 六書待考粵音bei6備構成詞語0 拼音bì 構成成語0. 本頁面最后修訂于2021年9月10日(星期五) 17:20。 本站的全部文字在知識共享 ... 於 www.golfmaga.me -

#63.廣府話:六音定八聲? | Arthur Hau | 獨立媒體

為何以上所提到的兩種拼音法都只用了六個音調符號,就可以標出所有漢字的粵音呢? 首先大家要了解,其實漢字的粵音的尾音可以分為. 1. 有聲母發音(例如:a, au, e ... 於 www.inmediahk.net -

#64.水泵執行時有噪音或者異響是什麼原因?該如何處理可以消除 ...

3,葉輪的固定螺母鬆,停泵檢查,重新旋緊. 4.泵內發生氣蝕,開啟排氣口排氣即可. 2樓:蔡建斌. 什麼樣的水泵?再急也要把問題說清楚啊,像是什麼樣的 ... 於 www.locks.wiki -

#65.咧粵音'咧'字用粵語廣東話點讀(怎么讀) | Dnfiyv

音讀:れつ(retsu),躝,兜,挾,以文字的聲母作排列。所載的粵語拼音有部分是根據香港語言學校的標準拼音編寫,泵c-巉, 和北平話不完全一樣. 少了很多的語尾ㄦ音, and ... 於 www.flowrmos.me -

#66.抽水機直流潛水泵12V 24電瓶車電動車抽水機沉水馬達沉水泵 ...

抽水機直流潛水泵12V 24電瓶車電動車抽水機沉水馬達沉水泵微動力12v小微型直流循環自吸水泵開槽水鉆切割機開。本商品只在樂天市場享有限定優惠單筆滿1500送100, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#67.迸粵音

粵音 資料集叢關於凡例搜尋專頁分部分音廣話九聲字宗(1914) 廣話國語一貫未定稿(1916) 民衆識字粵語拼音字彙(1931) 道漢字音(1939 ) 粵語同音字典(1974) 常用字廣州話 ... 於 www.adempere.me -

#68.踮粵音'玷'字用粵語廣東話怎麼讀 - Boul

足部通常從左方,音哆。草葉壞也。【齊民要術】故墟種麻,花,泵c-巉,捶,音店。亦汙也。【束皙·白華詩】鮮侔晨葩, and self-study software for Putonghua (Mandarin) ... 於 www.sceaskets.me -

#69.清稗類鈔 - Google 圖書結果

以南類平湖,泖湖以西類吳江,吳淞以北類嘉定,趙屯以西類崑山,即境內亦自不同,大率均為吳音而微別耳。河南言語減縮河南言語減縮,聲剛無回音,如一則讀如育,二則讀如略, ... 於 books.google.com.tw -

#70.'泵'字用粵語廣東話怎麼讀- 粵語在線發音字典

羊羊粵語審音字典EDITABLE · 水泵 · pump. 於 shyyp.net -

#71.水泵參數東莞市良久機械設備有限公司水泵供應水泵防爆泵化工 ...

GDD型低燥音立式管道泵(低轉數) · 查看WQF全不銹鋼潛水排污泵(絲口型) 詳情. WQF全不銹鋼潛水排污泵( ... 於 www.tzgplate.com -

#72.篦粵音

篦粵音. 粵語審音配詞字庫. 部首: [118] 筆畫: 16. 字音分類: 異讀破音字. 大五碼: BF7B. 篦字粵語怎麼讀點讀,廣東話怎麼讀,什麼意思,粵語拼音真人發音,審音配詞 ... 於 www.pudish.me -

#73.「主風泵注音」+1

「主風泵注音」+1。,泵.這個字的注音怎麼唸..有這字的成語和代表的義意?,泵(1)ㄅㄤ(幫)作[幫浦]的幫字用.(2)ㄆㄧㄥˋ(聘)粵人稱水之磯激為「泵」.(3)ㄅㄥˋ抽水機, ... 於 pharmacistplus.com -

#74.【新股IPO】微泰醫療2235今日起招股入場費約3146元 - 經濟日報

微泰醫療成立於2011年,專注於糖尿病管理,提供糖尿病治療及監測醫療器械,主要產品線包括貼敷式胰島素泵、持續血糖監測系統、閉環人工胰腺及體外診斷 ... 於 inews.hket.com -

#75.頷粵音

頷粵音. 音節(香港語言學學會) 粵音& 根據同音字相關音節詞例(解釋) / 備註ham5 黃(p.13) 周(p.196) 李(p.143) 何(p.92) 蜭, 顄, 肣. 頷222 胡男匣全濁喉平咸覃/覃開一 ... 於 www.agueybna.me -

#76.近新32 yaris 迴力車YARIS模型車761600000261 再生工場03

勝田10HP 白鐵大樓泵浦大樓不銹鋼沉水式泵浦沉水泵浦高樓泵浦抽水機抽水馬達. $ 17,400 ... 充電器頭120W瓦氮化鎵快充小米Note11pro+閃充頭67w瓦沖電器粵音原裝太魯閣. 於 tw.bid.yahoo.com -

#77.靼粤音

粤语(广洲话)同音字大全(香港语言学学会) 粤音汉字aa1 啊呀鸦雅丫桠哑厊枒孲铔aa2 阿哑嗄挜啊aa3 亚阿氩娅襾垭挜锕啊钶铔aa4 啊baa1 吧爸巴叭疤芭笆葩粑峇豝蚆baa2 把 ... 於 www.oklahios.me -

#78.詩經密碼. 四, 第八、九、十、十一卷 - 第 359 頁 - Google 圖書結果

自我人究究:究字之古中原漢語雅音請閱《周南·關雖/召南·鵲巢/北邸風·谷風/衛風·氓/王風·丘中有麻》註05/110/346/601/734應讀作gout音,與九究完荒知鳩狗夠梅苟者厝堀話 ... 於 books.google.com.tw -

#79.枰粵音「枰」嘅發音:聽下「枰」喺中文入面點讀 - Scsc

枰粵音「枰」嘅發音:聽下「枰」喺中文入面點讀. formerly known as ykyi.net, 竮,畢福劍主持。該欄目以“百姓自娛自樂”為宗旨, 蓱,只用鼠標點擊,我們無法直接打 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#80.神神秘秘-鱼, 線上商店 - 蝦皮購物

【廠家直銷】熱銷明星同款滑板王一博王珞丹雙翹抖音滑板周冬雨程瀟 ... 【廠家直銷】农村家用压力罐山泉蓄水塔泥沙前置过滤大流量自来井抽水泵净水器. 於 shopee.tw -

#81.1920年代粵音文獻的「時間」讀音

1981年,劉殿爵教授奉「時奸」為「正音」,貶「時諫」為「錯讀」,電視電台忙不迭奉迎,務求將此一「正確」讀音教… 於 cantonesestandard.wordpress.com -

#82.“嫐”和“嬲”?据说九成广东人都用错了! - 网易

意思就是水流尽,后来引申为凡物竭尽皆曰澌。 通语今音si1,粤音转念saai3。 所以读着读着,大家就忘记这个“澌”字 ... 於 www.163.com -

#83.汽车相关词汇 - Quizlet

卡車車床, (粵:貨車車斗) 卡车车床, (粤:货车车斗). Bucket seats. 單人座椅(vs bench seats 排椅) 单人座椅(vs bench seats 排椅). Bumper. 保險扛(粵: '泵把') 保险 ... 於 quizlet.com -

#84.瑲怎麼唸– 泵怎麼唸 - Ottsoo

音節香港語言學學會粵音& 根據同音字相關音節詞例解釋/ 備註gwai3 李p44 何p,62 季昋鯚[16,,] 粵語審音配詞字庫破音字烓季, 炯, 燛'炅'字粵語廣州話點讀怎麼讀,粵拼 ... 於 www.ottsoo.co -

#85.80P環保型螺桿(gan)風冷冷水機 - 無錫朝騰制(zhi)冷有(you)限 ...

氣動隔膜(mo)泵廠家_氣動隔膜(mo)泵價格_氣動隔膜(mo)泵品(pin)牌-佛山市鵬宇泵業di)邢薰/title><meta name="keywords" content="彩33平台" /><meta ... 於 krfbb.cn -

#86.泵的注音 - 91kkbuy

泵(ㄅㄥˋ), 注音讀音,ㄅㄥˋ, 漢語拼音,bènɡ ,英pump 【例】吸水泵、加壓泵幫浦、 ... 不過按照這個字形來看,泵浦聖經難字讀音(普通話拼音和粵音) 蔡少琪回到華人 ... 於 www.91kkbuy.co -

#87.揼的同音字- 头条搜索

[最佳回答] 泵的同音字和形近字有“揼”字,拼音是bèng。 部首扌笔画12 结构左右结构繁体揼释义来自崇文书局《学生新华字典》 1.方言,拖拖拉拉,磨时间2. 於 m.toutiao.com -

#88.泵浦注音泵浦的意思,泵浦造句 - JVVX

泵浦的意思,泵浦造句,泵浦注音「泵浦」更多造句1, 一種柱塞式定量鉛液泵,屬特種泵技術領域,用於解決鉛液泵磨損速度快,壽命低的問題。 2, 杭州南方特種泵業股份有限 ... 於 www.whtruwmla.me -

#89.山高怎麼唸– 泵怎麼唸 - Fatmck

鬼舞辻怎麼唸辻日文辻意思鬼舞辻怎麼念辻教育部抹茶日文發音辻音竈點讀辻粵音shibuya發音武井咲發音栃木中文辻粵音本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠親子優惠,住宿折扣, ... 於 www.fatmck.co -

#90.【泵】(上面石,下面水)字典解释,“泵”字的標準筆順,組詞例句 ...

(1)(名詞)吸入和排出流體的機械,能把流體抽出或壓入容器,也能把液體提送到高處。平常按用途分為氣泵、水泵、油泵。也叫幫浦、唧筒。 —— 「泵」字上次校訂於1年前 ... 於 zidian.odict.net -

#91.漢語多功能字庫Multi-function Chinese Character Database

從「石」從「水」。「泵」是英語pump的音譯字,指吸入和排出流體的機械,能把流體抽出或壓入容器,也能把液體提送到高處。 59 字. 相關漢字: 石,水 ... 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#92.第五章.現代漢語外來詞的規範化問題

目. 前一大批以外來詞命名的商品名稱,絕大多數也譯名出自港台地區的人. 之手,外來詞所用漢字讀音多據閩、粵方音。如把香菸中的Marlboro 牌. 譯為“萬寶路”,把Kent 牌譯為 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#93.唧讀音 - 台灣公司行號

唧, 部首: [30], 筆畫: 10, 字音分類: 異讀字. 大五碼: AE41, 倉頡碼: 口日戈中, 頻序/ 頻次: 2874 / 128. 音節(香港語言學學會), 粵音, & 根據, 同音字, 相關音節, ... 於 zhaotwcom.com -

#94.「泵種類」情報資訊整理 - 食在北台灣

軸流式泵與風機適用於大流量、低. 壓力,製冷系統中常用作循環水泵。 螺旋泵用於主機循環水、缸套冷卻水。 圖三螺旋泵原理. 螺旋泵的優劣點. 於 lovetpe.com -

#95.復興崗站

小米熱水壺. 台灣法國簽證. 地球一小時. 重要. Ptt yoga. 捏粵音. 木佛珠. 房屋公告現值. 天命6 首抽. 如何辦信用卡. 太保麥當勞. 全家福門市. 國泰貸款進度. 海洋公園 ... 於 studiodentisticomazzara.it -

#96.HANS ENERGY COMPANY LIMITED 漢思能源有限公司

務財務總監、粵海石油化工有限公司(「粵海石化」)、粵海(番禺)石油化工儲運開發有限公司. 及東莞市東洲國際石化倉儲有限公司的副董事長兼財務總監 ... 於 www.hkexnews.hk -

#97.廣東話同音字

win10安裝粵拼輸入法 ... 闆頒班舨阪斑BAANG 崩繃蹦甭BAAT 八捌BAAU 包胞飽苞鮑爆齙BAI 閉幣敝陛跛弊蔽斃薜BAK 北BAM 乓泵BAN 品奔彬笨繽稟賓擯濱檳儐殯鬢斌嬪臏髕BARK ... 於 www.ablmcc.edu.hk -

#98.澳門粤語 - Google 圖書結果

音譯詞如荷蘭(Holland)的“蘭”,粵音不讀laan4〔欄〕而讀lann1 〔躝〕。對“蘭”字來說,現時讀音因翻譯語詞而異。荷蘭的“蘭”變了調,但紐西蘭(New Zealand)的“蘭”卻沒有變調 ... 於 books.google.com.tw