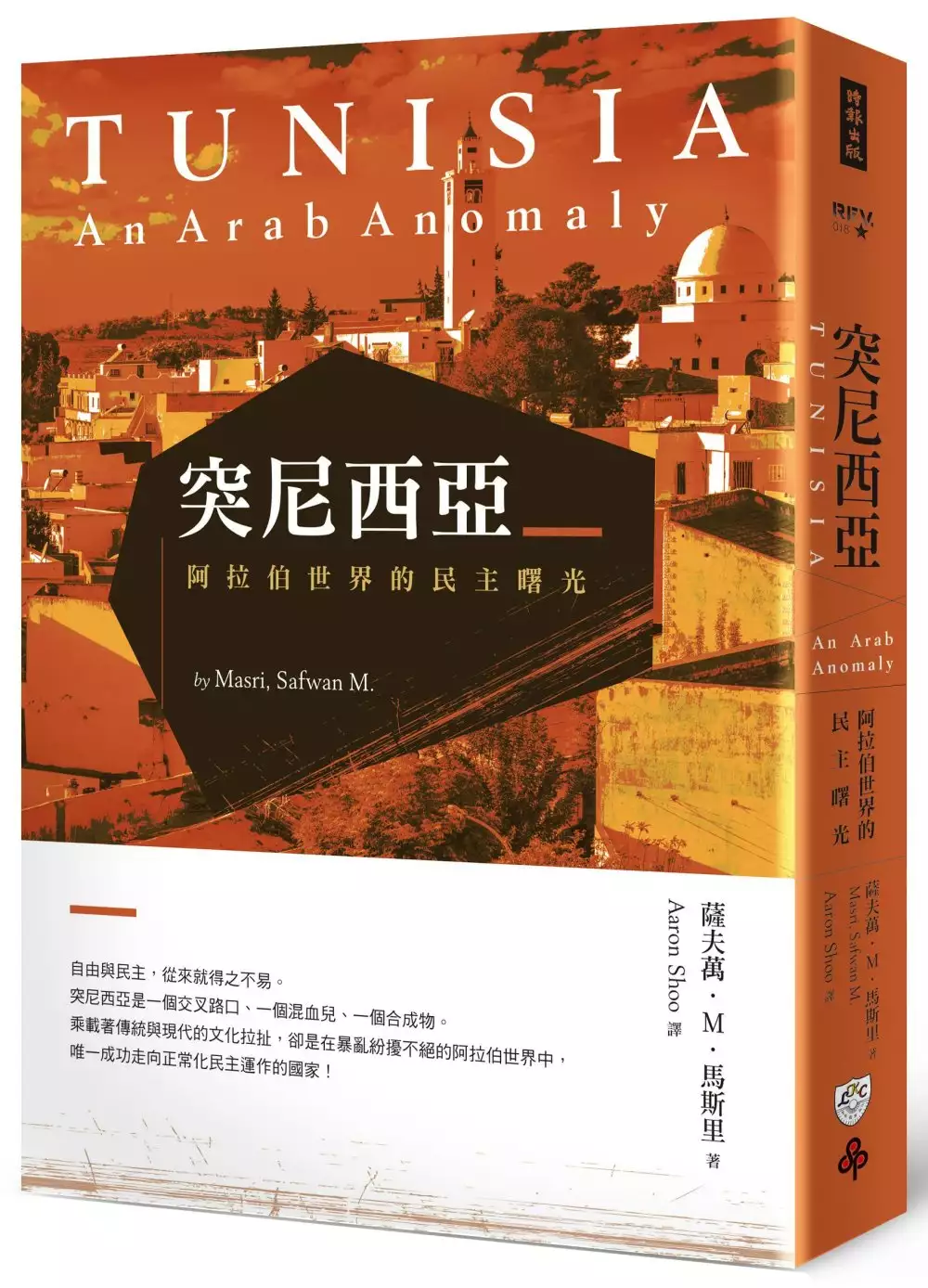

法國大革命的影響的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薩夫萬.M.馬斯里寫的 突尼西亞:阿拉伯世界的民主曙光 和彭斯,布雷克,華茲華斯,柯立芝,拜倫,雪萊,濟慈的 明亮的星,但願我如你的堅定:英國浪漫詩選都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法國大革命對近代法國憲法影響研究| 新聞、政治 - 華新要聞也說明:法國大革命是法國歷史上一個重要事件,一場歷時五年之久的革命,最終還是沒能取得完全的勝利。實際上,法國大革命的影響遠遠不止於此,現代化國家憲法 ...

這兩本書分別來自時報出版 和漫遊者文化所出版 。

東吳大學 音樂學系 周幼雯所指導 黃筱涵的 貝多芬《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2 音樂分析與演奏詮釋/畢業音樂會 (2021),提出法國大革命的影響關鍵因素是什麼,來自於貝多芬、大提琴、奏鳴曲、啟蒙運動、法國大革命。

而第二篇論文國立政治大學 歷史學系 林美香所指導 姚涵之的 漢娜‧莫爾(Hannah More, 1745-1833)的教育與慈善事業 (2017),提出因為有 漢娜‧莫爾、激進主義、女性教育、主日學校、慈善、英國的重點而找出了 法國大革命的影響的解答。

最後網站法國大革命對貝多芬音樂之影響| JIBAO - 洞悉教材的趨勢則補充:貝多芬音樂的豐富戲劇性、慷慨激昂的情緒、高亢的音調、頑強的節奏等,皆與法國大革命音樂藝術相似,如《雷奧諾拉序曲》、《艾格蒙序曲》、《克里奧蘭序曲》 ...

突尼西亞:阿拉伯世界的民主曙光

為了解決法國大革命的影響 的問題,作者薩夫萬.M.馬斯里 這樣論述:

自由與民主,從來就得之不易。 突尼西亞是一個交叉路口、一個混血兒、一個合成物。 乘載著傳統與現代的文化拉扯,卻是在暴亂紛擾不絕的阿拉伯世界中, 唯一成功走向正常化民主運作的國家! 阿拉伯之春在突尼西亞揭竿起義,也在突尼西亞畫下句點。在這個充斥著暴力鎮壓、人道災難和紛亂內戰的阿拉伯世界,唯有突尼西亞的茉莉花革命,替當地人民迎來邁向正常運作民主的和平轉移。在短短的四年間,突尼西亞通過了一部進步的憲法,舉行了公平公正的國會大選,並推舉了突尼西亞史上第一位的民選總統。突尼西亞得以躲過阿拉伯之春對周遭鄰國造成的動盪紛亂,純粹只是因為他們運氣好,還是因為突尼西亞有什麼特別之處,才會讓他們後來的命

運和其他國家有所不同? 在《突尼西亞:阿拉伯世界的異類》一書中,作者薩夫萬.M.馬斯里將帶領讀者一同探討,是哪些因素讓突尼西亞的經驗如此令人刮目相看。他追溯突尼西亞在教育、宗教和女權領域的改革歷程,認為使今日突尼西亞社會相對自由和民主的種子,早在十九世紀中期就已經種下了。不過作者也同時認為,突尼西亞因為有改良主義的傳統,所以他們才會走上與周邊其他國家截然不同的道路。因此他們與眾不同的經驗,其他阿拉伯國家未必能夠模仿複製,頂多只能把突尼西亞當成一個阿拉伯世界中的「異類」。 本書亦探討了認同的概念、伊斯蘭教與社會整體的關係,以及宗教對於整個阿拉伯地區的教育、社會和政治議題的形成,有什麼

不可動搖的影響地位。作者根據與數十位專家、領袖、運動人士以及一般民眾的訪談,再加上旁徵博引的知識補充,透過本書為想了解突尼西亞,以及更廣大阿拉伯世界的讀者,提供一個敏銳、切身,而且舉足輕重的觀點。

法國大革命的影響進入發燒排行的影片

(00:00:00) 開場引言

(00:00:43) ▶ 1944-JUN. 15 塞班島戰役 / 《獵風行動》Windtalkers

(00:24:35) ▶ 1960-JUN. 16 驚魂記首映 / 《驚魂記》Psycho

(00:43:47) ▶ 1994-JUN. 17 OJ辛普森被捕 / 《辛普森美國製造》OJ: Made in America

(01:08:18) ▶ 1942-JUN. 18 曼哈頓計畫 / 《曼哈頓計畫》Manh(a)ttan

(01:28:47) ▶ 1978-JUN. 19 加菲貓誕生 / 《加菲貓》Garfield

(01:42:30) ▶ 1971-JUN. 13 網球場宣言 / 《凡爾賽拜金女》Marie Antoinette

(02:11:10) ▶ 1582-JUN. 21 本能寺之變 / 《清須會議》Kiyosu Kaigi

(02:38:34) 結語

字幕勘誤:00:31:53 應為《驚魂記》

【影史7日談】用電影回顧那些歷史課不會教的事 6/15~6/21

feat. 金老ㄕ的教學日誌

感謝收看 / 收聽【影史7日談】節目,在這個節目中我們將會每個禮拜用七部電影,對應到七則歷史故事,來回顧那些歷史課本上不會教的事!

.

▶ 收看YouTube影片:https://youtu.be/lEZQcbGkM3Y

▶ 收聽PODCAST聲音:https://open.firstory.me/story/ckpy4hl5ahmvx088920gwntkr/platforms

.

這次我們要來分享的電影和歷史事件,分別有:

▶ 1944-JUN. 15 塞班島戰役 / 《#獵風行動》Windtalkers

第二次世界大戰期間的太平洋戰場,在中途島戰役後,日本從原本的攻勢轉變成為守勢;美軍也在1943年的瓜達康納爾島戰役後取得勝利,連續拿下了索羅門群島、馬紹爾群島,以及新幾內亞地區,一步步逼退日軍。

.

▶ 1960-JUN. 16 驚魂記首映 / 《#驚魂記》Psycho

由驚悚大師希區考克所執導的《驚魂記》,於1960年6月16日紐約首映;這部作品被視為希區考克的經典之一,也被全球電影圈學者、影評人評價為極具影響力的驚悚恐怖片。它不僅讓美國公眾對精神疾病和暴力議題重視,更有不少後世作品向其致敬。

.

▶ 1994-JUN. 17 OJ辛普森被捕 / 《#辛普森美國製造》OJ: Made in America

被指控殺妻的美國前橄欖球星 OJ辛普森,在經過長時間與警方的高速公路追逐,以及幾次自殺未遂後,終於在1994年6月17日晚間,於律師陪同下投案自首。這場公路追逐吸引大批媒體直播連線,出動超過20架直升機追蹤報導,推估有9500萬觀眾收看。

.

▶ 1942-JUN. 18 曼哈頓計畫 / 《#曼哈頓計畫》Manh(a)ttan

以研發核子武器為目標的「曼哈頓計畫」,在經過多年籌備和可行性研究評估後正式啟動;這個計畫最終成功製造了包括1945年終結第二次世界大戰的兩顆原子彈,也在戰後於比基尼環礁進行多場核子試爆,最終於1947年演變為美國原子能委員會而終止。

.

▶ 1978-JUN. 19 加菲貓誕生 / 《#加菲貓》Garfield

由美國漫畫家 吉姆戴維斯所創作的經典漫畫角色《加菲貓》,首部漫畫在1978年6月19日問世;這個作品是以一隻名叫加菲的橘貓為主角,以冷眼旁觀的視角看待主人 老姜,以及另一隻不太聰明的狗 歐弟,反諷現代人對於減肥、星期一症候群的厭惡及恐懼。

.

▶ 1971-JUN. 13 網球場宣言 / 《#凡爾賽拜金女》Marie Antoinette

18世紀末,法國因長年的戰爭面臨財政危機;人民也因為負擔重稅而苦不堪言。就在法國的三級會議中,第三等級(平民)代表們因一連串協商未果後決定退出會議,在附近的王家網球場宣示制定法國憲法,象徵著往後的法國大革命正式拉開序幕。

.

▶ 1582-JUN. 21 本能寺之變 / 《#清須會議》Kiyosu Kaigi

16世紀末,日本處於群雄割據的戰國時代;發跡自尾張的戰國大名織田信長,就在即將完成統一大業之際,在京都本能寺遭到家臣明智光秀叛變;此叛變導致織田信長以及繼承人 織田信忠死亡,以及後續 羽柴秀吉勢力崛起,最終結束了日本戰國時代。

.

.

你對這七部電影和七則歷史故事有什麼想法呢?

歡迎留言分享與我們討論唷!

#電影 #影評 #movie #history #歷史 #歷史上的今天 #影史7日談 #金老ㄕ的教學日誌 #XXY #PODCAST

**************

歡迎加入【有梗電影俱樂部】,不錯過任何電影資訊或線上線下活動喔!

臉書社團(需回答問題審核):https://www.facebook.com/groups/viewp...

Telegram群組:https://t.me/viewpointmovieclub2

別忘了追蹤XXY的電影相關文字、影像、聲音創作唷!

📣 https://linktr.ee/XXY_filmcrtics

本頻道為提供觀眾們更好的觀看環境,並無開啟廣告營利

想要贊助我們持續創作,可透過以下管道直接贊助:

📣 XXY @方格子:https://vocus.cc/user/@XXY2018

📣 XXY @Firstory:https://open.firstory.me/user/xxymovie

貝多芬《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2 音樂分析與演奏詮釋/畢業音樂會

為了解決法國大革命的影響 的問題,作者黃筱涵 這樣論述:

路德維西‧范‧貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)出生於德國波昂(Bonn),其所處的時代橫跨了古典及浪漫時期,成長時期受到啟蒙運動以及法國大革命的影響,為一個社會動盪的時代背景,影響當時的音樂文化環境。 本論文研究題目《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2為貝多芬晚期的作品,創作於1815-1817年之間,全文共分五個章節,第一章緒論,說明本文之研究背景與動機、研究目的、內容與架構及研究方法。第二章陳述貝多芬生平以及此曲創作背景。第三章,筆者將針對樂曲本身進行詳細的樂曲分析。第四章,筆者以演奏者的角度看待這首樂曲,對樂曲本

身的詮釋進行深入的探討及說明。第五章為結論,是綜合上述所有研究內容的總結。畢業音樂會曲目:巴赫:C大調第三號大提琴無伴奏組曲,作品1009貝多芬:G小調第二號大提琴奏鳴曲,作品5馬悌努:羅西尼主題變奏曲蕭邦:G小調大提琴奏鳴曲,作品65

明亮的星,但願我如你的堅定:英國浪漫詩選

為了解決法國大革命的影響 的問題,作者彭斯,布雷克,華茲華斯,柯立芝,拜倫,雪萊,濟慈 這樣論述:

浪漫主義強調個人與孤獨。 這些孤獨的個體在自己的家鄉或社會感覺格格不入, 因而自我放逐,以期找到精神的居所。 他們以想像之眼,縱橫天地,摘取不可能的星, 創造了詩的黃金盛世。 他們震盪了無數人的心靈, 影響了梭羅、艾蜜莉.狄金生、惠特曼、 梅爾維爾、普希金、巴布.狄倫⋯⋯等人, 至今仍迴盪在每顆充滿詩意的心中。 英國浪漫時期詩人之於文學,就像浪漫樂派之於古典音樂, 可說是文學史上傑出詩人最密集、創造力最旺盛的「詩之黃金時期」。 彭斯、布雷克、華茲華斯、柯立芝、拜倫、雪萊、濟慈 他們是英國浪漫時期的代表詩人,在將近四十年間輪流綻放光芒, 儘

管詩風大不相同,但仍有共同點: .他們叛逆,掙脫理性束縛,強調個人特質, 提出新的創作觀,追尋無邊的想像力。 .他們深受自然啟迪,重視情感與感受, 反思工業文明與資本主義,或嚮往田園牧歌式生活。 .他們支持革命,主張自由與平等, 關懷普世價值,期待創造真善美的世界。 這七位詩人的影響不僅是英國詩壇,更遍及世界文壇, 即使在21世紀,不少創作者仍透過不同的創作方式,追尋他們的當年目標。 本書由《艾蜜莉.狄金生詩選》譯者董恒秀選譯、導讀, 以詩人的生平小故事開場,交織個人與大環境的關係, 搭配詩人間的相互鼓勵或批判,再從詩作進入他們的創作世界,

詩人的面貌與內心世界顯得更加立體,更容易親近: 〖天授的莊稼漢──彭斯〗: 詩行裡噴濺著活力與熱力,「對高尚人士,他是正派的;對粗野的人,他是黃腔達人;對多愁善感者,他多情感傷;對社會主義者,他是革命者;對國族主義者,他是愛國者;對宗教人士,他虔誠!」 〖左手寫詩,右手版畫──布雷克〗: 他身兼詩人與畫家,也是浮雕蝕刻的先驅者,更是擅寫警句的大師,「在一粒沙中見一世界/在一朵花中見一天空」,即出自他手。他生前清貧且沒沒無聞,直到1860年代他的傳記出版後才聲譽大增。 〖一邊走路一邊寫詩──華茲華斯〗: 喜愛徒步旅行、很會散步的詩人。對劍橋大學的課程興趣缺缺,似乎更

想藉由走入自然山川來觀看自己的內在,甚至可以說,他的詩幾乎都是在走路中完成的。他的女僕說:「他的書房是戶外林野!」 〖浪蕩子回頭──柯立芝〗: 就讀劍橋大學耶穌學院時,一度因放蕩欠債而逃到倫敦,入伍成為英軍史上難得一見不適格的騎兵。他也曾在教堂講道,打算成為牧師,後來卻還是回到詩的道路。 〖風流不覊的美男子──拜倫〗: 他寫詩,嘲諷前輩毫不留情。他節食、運動,維持美男形象。他風流,為閃避女性追求而逃進婚姻,卻又無法克制禁忌的誘惑。愛玩的他,一邊玩一邊將見聞寫成遊記,沒想到大受歡迎,讓他說出這句流傳至今的話:「一早醒來發現自己名滿天下。」 〖早逝的革命者──雪萊〗:

他出身貴族之家,但終生對抗不公與壓迫。第一次與女人私奔時,父親暴怒,切斷他的經濟來源。第二次與女人私奔時,帶走了恩師的女兒,還把妻子接來同住。馬克思曾說:「他們會為雪萊二十九歲就離世而哀傷,因為他是個不折不扣的革命者,會不改初衷地捍衛社會主義至死不渝。」 〖放下手術刀的彗星──濟慈〗: 濟慈父母早逝,經濟困窘,卻在二十一歲獲得執業許可時棄醫從詩。他以十四行詩傑作一鳴驚人,但創作時間不到五年就過世,留下生命最後的創作花火,以及與文友往來的信件。濟慈過世後,雪萊為他寫下了傳世的輓歌〈阿東尼斯〉。一年後,雪萊溺斃海中,外套口袋裡還裝著濟慈的詩集。 浪漫推薦 夏夏(詩人) 許立

欣教授(政大英文系副教授) 楊佳嫻(詩人)

漢娜‧莫爾(Hannah More, 1745-1833)的教育與慈善事業

為了解決法國大革命的影響 的問題,作者姚涵之 這樣論述:

本文以18世紀英國重要女性作家、慈善家和活動家漢娜‧莫爾(Hannah More, 1745-1833)為研究核心。莫爾生活的英國處在法國大革命的影響下,法國大革命使激進主義思潮出現在英國社會。激進主義者們嚴厲批判英國社會體制,他們的作品在社會中下階層廣為流傳,造成英國傳統權貴階層的不安。莫爾保守且熱心社會公共事務,希望透過作品和慈善事業,維持社會秩序的安穩。她希望藉由倡導菁英女性參與慈善,來安撫底層民眾的不滿,使他們安於現有生活,避免英國出現暴力革命。因此,莫爾的早期作品集中討論菁英女性教育,認為菁英女性應與男性共同負擔社會責任,解決社會問題,但教育體系不但無法教導女性承擔社會責任,反而助

長浮誇虛榮的不良風氣,因此她倡導改革女性教育。莫爾不止積極參與討論公共事務,更親身投入慈善事業,與妹妹深入偏僻的門迪普山區,為底層勞工開辦十所主日學校,帶領勞工閱讀《聖經》、建立女性俱樂部、舉行門迪普聚會,改善門迪普地區人民的生活水準。但莫爾的作品和慈善事業引發學者的爭議,一些學者指出,莫爾意圖維持現有社會的性別和階級秩序,因此批評她是父權社會的共謀,並指出她的慈善事業也是偽善的。本文希望以莫爾1780年至1820年間的作品和社會活動為研究核心,重新審視莫爾的教育主張與慈善事業,指出莫爾試圖在不挑戰既有社會秩序的情況下,確實地讓女性得以藉由慈善活動,而有更多參與公共事務的機會,提升了女性社會地

位。她的主日學校,不僅提高當地識字率,也在物質和信仰方面改善了民眾生活,以後世觀之,她是當時大眾教育的先驅。故本文認為,保守性與進步性在莫爾身上並存,且相互融合、作用,因此莫爾這個人物值得學者重新認知。

法國大革命的影響的網路口碑排行榜

-

#1.法國大革命

也因此影響了日後雅各. 賓黨以「革命政府」的獨裁政權取代法國的統治。 恐怖統治時期1、 形成背景:反法聯盟意圖進攻法國;國內物價高漲、糧食短缺。 於 www2.tku.edu.tw -

#2.web啟蒙運動的影響:美國獨立與法國大革命 - 教育大市集

法國大革命法國大革命 推翻了以君王、貴族、教會為中心的歐陸舊秩序,建立了斬制度。隨著工業革命的發展,十八世紀中葉以後,歐洲的工商業與農業上的進步,已經動搖了建立在 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#3.法國大革命對近代法國憲法影響研究| 新聞、政治 - 華新要聞

法國大革命是法國歷史上一個重要事件,一場歷時五年之久的革命,最終還是沒能取得完全的勝利。實際上,法國大革命的影響遠遠不止於此,現代化國家憲法 ... 於 newmediamax.com.tw -

#4.法國大革命對貝多芬音樂之影響| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

貝多芬音樂的豐富戲劇性、慷慨激昂的情緒、高亢的音調、頑強的節奏等,皆與法國大革命音樂藝術相似,如《雷奧諾拉序曲》、《艾格蒙序曲》、《克里奧蘭序曲》 ... 於 jibaoviewer.com -

#5.正義中學國中部107學年度第一學期期末考歷史科試題(國三)

在19 世紀,英國能以較和平的方式進行民主改革,避免了像法國那樣的流血革命, ... 構的變化主要是受什麼影響? ... ( )西元1789年的法國大革命,造成了下列何種影響? 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#6.透過展覽認識法國革命史(附圖)

這些事件對歐洲推翻君主專制政體,以及發展民族主義和自由主義有着深遠影響。 是次展覽由康樂及文化事務署與巴黎市文化部聯合主辦、法國駐港澳總領事館 ... 於 www.info.gov.hk -

#7.大國崛起

從經濟來看,法國大革命的爆發可歸咎於內部的財政赤字問題。 ... 國家,德意志分裂了許多土地,到後來的集合了政治統一、 經濟統一、 教育統一、 文化統一影響全國。 於 ilms.csu.edu.tw -

#8.啟蒙運動- 翰林雲端學院

西元1789 年法國大革命是啟蒙運動思想力量激盪的結果,被視為現代世界的肇始。 ... 17 世紀歐洲傳教士來華,譯介中國的典籍,影響萊布尼茲和伏爾泰等人。 於 www.ehanlin.com.tw -

#9.法國大革命

法國大革命 (法語: R volution fran aise é ç. , 1789 年. - 1799 年)是一段法國激進的社會與政治動盪時期,. 對於法國歷史以及全歐洲都留下了深刻廣泛的影響。 於 ebook.ltsh.ilc.edu.tw -

#10.測評網[高二下][歷史][第一次段考]複習錦囊 - 名師學院

科學革命與啟蒙運動; 君主制度的發展; 美國獨立革命及其建國與發展; 法國大革命與拿破崙帝國; 英國工業革命及影響; 西元19 世紀的歐洲思潮; 歐美民主政治的發展 ... 於 quiz.kut.com.tw -

#11.古文物海權對法國大革命和帝國的影響(1793-1812年)罕見 ...

古文物海權對法國大革命和帝國的影響(1793-1812年)罕見專著全譯本(美)艾爾弗雷德·露天158000 [美]艾. 924. 尚未有評價銷售0. 於 www.ruten.com.tw -

#12.法國大革命[歷史革命] - 中文百科知識

法國大革命 (法文:La Révolution française,英文:The French Revolution)又稱 ... 的小兄弟會修士會對其它宗教機構的影響;對自由以及共和制度(尤其是隨著革命的 ... 於 www.jendow.com.tw -

#13.【歷史冷知識】中國人和法國大革命

232年前,法國民眾攻入巴士底監獄,為法國大革命揭開序幕。 ... 庸俗化的影響,通過獨立研究,認識和理解法國革命時期主要人物、事件和18世紀末法國的 ... 於 www.rfa.org -

#14.基隆市立中山高級中學110學年第二學期國三歷史科第一次段 ...

C)傳播:傳往歐洲各國(D)影響:解決了貧富懸殊、階級對立的問題。 2. ( )19 世紀拉丁美洲各國,由於受到美國獨立與法國大革命的鼓舞,趁拿破崙征服西班牙、葡萄牙之 ... 於 csjh.kl.edu.tw -

#15.“不平等”的法國及其社會分化

從法國大革命所確立的《人權和公民權宣言》,到法國《憲法》, ... 加劇,這既是法國經濟、社會與政治情勢變化的結果,也在相當程度上影響其社會生態 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#16.揭秘法國大革命的影響是什麼 - 壹讀

法國大革命雖然經歷了五年,但其所產生的影響卻十分巨大。從對法國國內而言,法國大革命的影響主要有以下幾個方面:一是在這次大革命中法國人民團結在一起 ... 於 read01.com -

#17.法國大革命- 人物:貝多芬 - 古典音樂台

1789年,法國大革命爆發,貝多芬也沉浸在革命的激情中,而法國大革命對貝多芬產生的影響有:信仰共和制,熱愛「自由、平等、博愛」,推崇人民、鬥爭、勝利,以及把此種 ... 於 www.family977.com.tw -

#18.呂一民:轉型中國為什麼需要《舊制度與大革命》--理論-人民網

而由於法國大革命及其政治文化曾對清朝末年以來的中國歷史進程產生了顯而易見的影響,在中國的法國史研究領域中,大革命研究更一直是最受矚目的方向。 於 theory.people.com.cn -

#19.從法國大革命到黃馬甲 - FT中文網

法國革命 的傳統可以一直追溯到18世紀末的法國大革命和後來的巴黎公社。對中國人來說,這個話題之所以重要,是因爲法國大革命和巴黎公社直接影響了馬克思 ... 於 big5.ftchinese.com -

#20.當今中國與法國大革命時期的天主教會 - 寒冬

所以,要說法國大革命什麼時候會失去影響力——如果這一天會到來的話——也為時尚早。 ... 他曾嚴厲地批判法國大革命,稱其為不徹底的資產階級革命。 於 zh.bitterwinter.org -

#21.第6 課近代民主的革命浪潮

影響 :. (1)拿破崙在占領區推行《拿破崙法典》,給予人民法律上的平等與信仰自由。 (2)法國大革命宣揚的「自由、平等、博愛」精神,在歐洲各地激起人民爭取權利的政治 ... 於 resource.learnmode.net -

#22.第二篇工業革命與法國大革命以來的世界

影響 :①.信新教地區經濟與政治_現代化_的腳步較快速 ②.宗教上__走向多元__。 (6). 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#23.重读“法国大革命”,它对欧洲的影响力比想象得要大,且迅猛异常

由此可见,是平民的觉醒和资产阶级的需要,使得法国爆发了大革命。之后,法国大革命的爆发,让统治了法国多年的封建政权,在短短三年内就土崩瓦解了。 於 www.sohu.com -

#24.朝聖之途- 天主教真理電台

歐洲的其他各國唯恐法國革命蔓延開來,而影響到自己的國家,於是組成聯合軍,在一 ... 如此一來,法國革命的思想和迫害神職及教會的法令,也隨著法國的革命軍,蔓延到 ... 於 www.tianzhu.org -

#25.美國革命戰爭與法國大革命的起源比較| 楊庭輝| 獨立媒體

但法國最有影響力的政治組織──雅各賓俱樂部──在革命前夕有明顯的排他性:它主要由來自布列塔尼的1789年法國三級會議代表所組成。在社會層面,北美洲殖民地的士紳、律師 ... 於 www.inmediahk.net -

#26.啟蒙運動時期-知識百科-三民輔考

... 從16世紀的文藝復興運動,到17世紀的科學革命,都對啟蒙運動的興起有很大的影響。 ... 帶動了美國獨立革命與法國大革命的風潮,也將整個西方世界帶向新的里程碑。 於 www.3people.com.tw -

#27.回首法國大革命| 任孝琦 - 遠見雜誌

的確有許多歷史學家公認,法國大革命對世界文明影響最深遠的就是獨立的民族國家(independent nation-state)和普遍主義(universalism)兩個觀念。 於 www.gvm.com.tw -

#28.3-3 法國大革命與拿破崙時代(原)

啟蒙民主思潮影響。 二、革命的導火線:. 革命導火線:為財政問題,路易十六於1789年召開三級會議,企圖增 ... 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#29.地緣政治與歷史觀察下的法國國家認同* - 台灣國際研究學會

最後一個日期則是1789 年的法國大革命,因而成為現代法. 國共和國的前身,而且以自由、平等、 ... 導的國際關係世界局勢裡,一項同樣來自民主國家陣營,最具影響力,但. 於 www.tisanet.org -

#30.歐美國家的變革

科學革命的動力來自「理性」,法國人稱18 世紀為「光的世. 紀」:. 啟蒙(enlightenment) 有賦予光亮之意 ... 糍影響:. 法國大革命的理論基礎:自由、平等、博愛。 於 trial.dl.samebest.com.tw -

#31.法國大革命- 維基百科,自由的百科全書

由於七年戰爭戰敗,又介入美國獨立戰爭,面對財政危機的國王路易十六強加稅賦,英國的工業革命也影響了法國的失業率。蓬勃發展的啟蒙思想所結合,助長了階級意識,終於使得 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.【知識大觀園】以自由、平等、博愛為口號 法國大革命

2 後人戲稱:「法國大革命,推翻一個專制國王,來了個專制皇帝。 ... 法國大革命帶給世界的影響,絕對不僅限於十八世紀,時至今日,自由民主能在世界 ... 於 blog.udn.com -

#33.法國大革命 - 城邦讀書花園

書名:法國大革命,簡介:......,作者:諾曼,韓普森(Norman Hampson), ... 作為震啟19世紀的世界性里程碑,法國大革命的影響深深鐫刻於今日的政治、社會與律法之 ... 於 www.cite.com.tw -

#34.扭轉法國頹勢 ― 路易十八與1818 年歐洲駐軍的撤離江彥賢*

視法國大革命前後的政治轉變。然而,受到大革命史觀的影響,路易十八的政策及思. 維皆不為後人所重視。而且現有研究成果主張當時主導法國政局的是外國勢力,這一. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#35.法国大革命- 快懂百科

留下充满个性的浪漫主义。 启蒙运动的影响. 为资产阶级取得统治地位做了思想和理论的准备。 为法国大革命做了充分的思想准备。 启迪了人民的思想,动摇了封建统治。 於 www.baike.com -

#36.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

2.政府敗政的破產。3.啟蒙思想的影響。 二.影響:法國大革命除了結束法國的專制政治外,還帶給歐洲人民兩個重要信念 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#37.高毅:法国大革命对现代政治的影响 - 爱思想

为什么法国革命会产生这么大的世界历史性的影响,这就是它的彻底性,或者说激进性。在法国革命之前,也发生过两个很有名的革命,一个是英国革命,1640年的 ... 於 m.aisixiang.com -

#38.法國大革命 - 巷仔口社會學Streetcorner Sociology

巷仔口社會學所撰寫有關法國大革命的文章. ... 標籤: 法國大革命 ... 找尋民主社會發展的理由──紀念影響當代社會科學研究的巨人查爾斯.蒂利 2023/03/22 ... 於 twstreetcorner.org -

#39.世界歷史和地理

論述造成法國大革命在政治、經濟和(或)社會方面的成因. • 論述法國大革命如何影響法國的人民. • 論述法國大革命在法國以外的地方所帶來的一個世界性的 ... 於 www.nysedregents.org -

#40.拷问法国大革命| 誠品線上

它是否遵循著一個可預見的進程?它如何為拿破崙的崛起鋪平道路?它對現代世界和後世革命的影響又是如何?雅克•索雷教授對這些 ... 於 www.eslite.com -

#41.法國大革命的慘痛教訓:不解決真正的問題,一味「相信政府 ...

我們不妨就以讓民粹一詞聞名的法國大革命經驗,來探討一下究竟如何能遏止 ... 環境影響外,駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控,車子都能執行自駕。 於 www.thenewslens.com -

#42.法國大革命 - 萌娘百科

法國大革命 是1789年7月14日在法國爆發的資產階級革命,統治法國多個世紀的波旁王朝及其統治下的君主制在三年內 ... 法國大革命對法國影響深遠。 於 zh.moegirl.org.cn -

#43.(五)盧驅之政治思想

盧氏之政治思想. ·影響深遠,拿破崙會調沒有盧騷,即沒有法國大. 革命。誠然沒有盧騷,法國大革命可能變質,在法. 國大革命時,一般革命家,會將其「民約論」,奉. 之如聖經。 於 ir.cmu.edu.tw -

#44.法国大革命对近代欧洲民族主义的影响-手机知网

法国大革命 对近代欧洲民族主义的影响,法国大革命;;拿破仑战争;;德意志统一;;民族;;民族主义,民族主义作为一种政治思潮,在17世纪产生,现已在全球范围内产生了广泛的影响 ... 於 wap.cnki.net -

#45.啟蒙運動時代(廿二) 法國大革命(Révolution Française)

「法國大革命」是指西元十八世紀末葉發生於法國的一次政治上大變動,這次 ... 二、 七月,巴黎市民暴動後,各地居民受到影響,也起來暴動,攻打貴族邸 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#46.盧梭的法律思想對法國大革命的影響 - 民初思韻

轉引自閻海云:《盧梭的民主思想與法國大革命》,歷史教學問題1983年第4期。)在革命過程中加以實踐,這是國內外學術界已達成的共識。研究盧梭的法律思想對大革命的影響,既 ... 於 www.rocidea.com -

#47.法國大革命,海爾維第共和國

作爲一個文化中心,巴黎一直吸引著各種各樣的瑞士人,其中很多人都受到革命思想的影響。在法國,最著名的瑞士革命者是來自納沙泰爾的讓-保羅•馬哈(1743-1793年), 他 ... 於 www.myswitzerland.com -

#48.卢梭的法律思想对法国大革命的影响_历史 - 凤凰网

“雅各宾专政时期是卢梭思想影响最大和最突出的时期。卢梭对于罗伯斯比尔来说是一个无可争辩的权威。十八世纪的法国革命民主派不能不被卢梭政治学说 ... 於 news.ifeng.com -

#49.法國大革命 - Wikiwand

法國大革命 (法語:Révolution française)是法國的一段社會激進與社會動盪的時期,對於法國歷史以及全歐洲都留下深刻的廣泛影響。法國政治體制在大革命期間發生了眾多 ... 於 www.wikiwand.com -

#50.法國大革命- English translation - Linguee

法國大革命 、英國工業革命、美國獨立戰爭, 都是近代史㆖影響深遠的事件。 legco.gov.hk. legco.gov.hk. The French Revolution, the British Industrial ... 於 www.linguee.com -

#51.1793-1812年-海權對法國大革命和帝國的影響-全譯本

1793-1812年-海權對法國大革命和帝國的影響-全譯本. 馬漢. 李少彥. 海洋出版社. 9787502785642. 於 www.taaze.tw -

#52.一•法國大革命前的社會秩序

1789年《人權宣言》確定了公民的自由平等權利,並推動民主政體的發展及出現,影響至今。試從你的生活中,列舉兩個事例加以說明。 (學生自由發揮。) ... 於 cd1.edb.hkedcity.net -

#53.無題

在《舊制度與大革命》的前言,托克維爾開宗明義提到,自己寫作的並非一部大革命史,而是針對 ... 第二章 為何十八世紀法國人普遍不信教,而這又對大革命產生何種影響 於 m.momoshop.com.tw -

#54.法國大革命_百度百科

法國大革命 (法語:La Révolution Française,英語:The French Revolution)又稱法國資產階級革命,是指1789年7月14日至1794年7月27日在法國爆發的革命,統治法國多個 ... 於 baike.baidu.hk -

#55.第三章法国革命及其后果

1789年爆发的法国大革命,由于它在欧洲所起的影响,曾使当时正在封建泥沼中奄奄一息的德国又获得了生活能力——按这个词在历史上的含义来讲。 在这次革命中,相互斗争着 ... 於 www.marxists.org -

#56.1789-1848 年自由主義與民族主義的發展

法國大革命 時期-實踐階段. 1789 年,歐洲發生了一場影響深遠的事件<法國大革命>。此革命令自由主. 義的思想及所追求的權利均加以提出。自由主義在此時期可算是到達 ... 於 www.cccss.edu.hk -

#57.課程大綱十九世紀歐洲史張省卿前言近代的開始法國大革命與 ...

法國大革命 (1789)﹕啟蒙思想的具體實踐. 啟蒙運動的理念導引了法國大革命,它對歐洲各國在社會與政治的發展有震撼性的影響→政治體制、法律規章上實踐啟蒙思想. 於 scholar.fju.edu.tw -

#58.法國大革命的道德反思

年代矯正過去研究18 世紀英國政治思想時,過度強調洛克思想的重要性. 和洛克對於民主理論發展上的直接影響,他們不約而同地關注英國在十. 八世紀下半葉後共和思想的發展 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#59.金融危機如何引起政治風暴?且看法國大革命及「密西西比泡沫 ...

雖然並非政治事件,但其所造成的政治風暴不僅動搖了法國王室的威信,也間接地影響了法國大革命的爆發。 密西西比泡沫事件的主角是一間名叫「密西西比」的 ... 於 vocus.cc -

#60.法国大革命的影响 - 趣历史

法国大革命 (法文:La Révolution française,英文:The French Revolution)法国特定历史时期,是1789年7月14日在法国爆发的革命,统治法国多个世纪的君主制在三年内 ... 於 www.qulishi.com -

#61.《法國大革命講稿》 近代政治史的分水嶺,自此世界無法平靜

「國家利益高於王室、貴族,打破封建契約與體制,確立了現代世界的政治體組織原理─憲政民主制」。開啟革命風潮的第一槍,影響了後代多少革命志士,馬克思 ... 於 news.readmoo.com -

#62.法國大革命前的財富分配矛盾 - RFI

1789年到1799的年法國大革命是法國的一段社會激進與政治動蕩的時期,對於法國歷史以及全歐洲都留下深刻廣泛影響。法國政治體制在大革命期間發生了眾多 ... 於 www.rfi.fr -

#63.海權論:海權對法國大革命和第一帝國的影響 - 博客來

書名:海權論:海權對法國大革命和第一帝國的影響,語言:簡體中文,ISBN:9787538758160,頁數:641,出版社:時代文藝出版社,作者:(美)阿爾弗雷德·塞耶·馬漢, ... 於 www.books.com.tw -

#64.第四冊

名稱 類型 檔案大小 點擊次數 第1章第1節_科學革命與啟蒙運動.ppt ppt 23.8 MB 407 第3章第1節_英國工業革命及影響.ppt ppt 44.5 MB 297 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#65.馬漢著冬初陽譯軍事理論文學新華書店正版圖書籍- Taobao

歡迎來到淘寶巴蜀圖書專營店,選購海權論:海權對法國大革命和第一帝國的影響[美]阿爾弗雷德·塞耶·馬漢著冬初陽譯軍事理論文學新華書店正版圖書籍, 爲你提供最新商品 ... 於 world.taobao.com -

#66.NEW全彩漫畫世界歷史.第7卷:法國大革命與工業革命

歷史拓展孩子的人文深度:讀歷史可以看見不同時代的社會、經濟、政治、文化、藝術、科學等發展與影響。小學中高年級的孩子在讀歷史故事的同時,就能領略 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#67.主編的話

分析法國大革命從君主立憲到共和政治的轉變,說明巴黎市民與農民介. 入革命、外國軍事干預 ... 種政治思想如何交互作用、影響各國的歷史,如1830與1848年,歐陸發. 生革命 ... 於 mail.his.ntnu.edu.tw -

#68.【法國大革命:成因、經過、結果、影響——還有代價】...

法國大革命 :成因、經過、結果、影響——還有代價】 1789年爆發的法國大革命推翻了法國君主制,向世界各地傳播了自由平等民主的思想,席捲整個歐洲大地,並且影響了現代 ... 於 m.facebook.com -

#69.法國大革命230年- 夜貓-TheOwl

法國大革命 不只只是法國的革命,與俄國革命一樣,是影響整個世界的歷史事件。現代的社會主義者,如果要了解革命是甚麼一回事,就應該深入研究1789到1793年 ... 於 theowl.hk -

#70.法國大革命對後世有何意義? 思考主題

法國大革命 推翻王權統治,並實施了很多啟蒙運動思想家主張的觀念,包括國會統治,廢除封建制度,削減教會權力;宣佈個人的政治權利,包括生而自由平等的權利。然而,在革命 ... 於 www.edb.gov.hk -

#71.臺北市立明倫高中103學年度第2學期第01次期中考

為便利快速(C)巴黎革命分子爲迅速獲得西班牙支援,積極向外求助(D)法國各地區發生的許多暴動和革命行動影響. 交通傳播。 11. 1860年代,美國爆發一場慘烈的「南北戰爭」, ... 於 newweb.mlsh.tp.edu.tw -

#72.法國大革命時代的藝術作品對人文教育的啟示

更深入地說,思想家們透過對於人類理性的力量與信任,希望打破當時權. 威的宗教信仰、與獨裁政權影響下過時的傳統社會生活中的種種偏見。這種主. Page 5. 法國大革命時代的 ... 於 k12pioneer.ccu.edu.tw -

#73.彰化縣立埔心國民中學107學年度第一學期第三次段考歷史科 ...

請問:這位國王的施政理念應是受到下列何者的影響? ... 法國大革命之後,許多法國貴族逃往別的國家,企圖說服他國政府進兵法國,撲滅革命行動。 於 exam.naer.edu.tw -

#74.孔子思想 - 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

自從儒學傳入西方後,就對西方文化產生了不少影響。例如法國大革命的人權宣言中用了「己所不欲,勿施於人」這句儒家名言。德國前總統約翰內斯•勞說:「中國的先哲孔子 ... 於 confucius.tycg.gov.tw -

#75.文化面向:法國大革命史研究的新走向 - CORE

他雖然也同意大革命完全是資產階級性. 的論點,但在思想因素之外,更進一步探究、經濟因素的變化,對革命所產生的影響與意義。 在饒勒斯看來,法國大革命是在城市迅速發展 ... 於 core.ac.uk -

#76.法国大革命为什么影响如此深远? - 知乎

路易十六在位的法国应该是当时欧洲最强大的王权国家了,这样一个强国在毫无预兆(在当时人看来真的是毫无预兆)的情况下突然崩溃,带给欧洲各国的影响可想而知了。 於 www.zhihu.com -

#77.與法國革命精神的對話 - 心靈小憩

法國革命 :1789年7月14日,一群狂亂的革命份子攻擊巴黎中心的巴士底監獄;這場暴動 ... Stromberg)曾評論道:不可否認地,法國大革命自一開始即發揮了世界性的影響力, ... 於 life.fhl.net -

#78.從法國大革命到光榮革命 埃德蒙‧柏克的1688 年革命詮釋

所謂的保守是就革命. 者的身分及意識型態而言,並不代表革命對英格蘭沒有深遠影響──1689 年的權. 利法案與為因應威廉三世戰爭需求的財政革命,顯然深刻的改變了英格蘭的 ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#79.法國大革命歷史

法國大革命 對歐洲、歐洲各國及新大陸產生十分重大的影響。 ... 法国大革命(法语:La Révolution Française,英语:The French Revolution)又称法国资产阶级革命,是 ... 於 975132116.oravskapomoc.sk -

#80.法國大革命| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

就和發生在此前的美國革命一樣,法國大革命深受啟蒙思想,尤其是人權等與生俱來、不可被剝奪的權力等概念的影響。法國大革命雖然沒能實現所有的目標,有時甚至會墮落為 ... 於 assassinscreed.fandom.com -

#81.第一節美國獨立革命與法國大革命 - 高雄市教育局

巴黎新興資本家擁護王室遠支中一位贊成民主自由的路易腓力(1830~1848年在位)為國王,是為「七月王朝」。 影響:. 受到七月革命的影響,波蘭、日耳曼、義大利都發生革命,卻 ... 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#82.、社會學的起點 宗教革命、法國大革命、工業革命

在這個時代當. 中,人們生活的所有面向(不論是社會、政治、經濟等各種不同的面向),. 皆會受到來自於宗教領域的影響以及指導,不但人們私領域生活需向教會報. 告(如結婚 ... 於 www.sir.com.tw -

#83.高雄市立嘉興國民中學108學年度第一學期三年級歷史科第三次 ...

它可說是繼法國大. 革命《人權宣言》之後,到目前為止,影響最深. 遠的單冊政治文獻。請問:共產主義的誕生和哪. 一事件關係最密切? (A)地理大發現讓落後地區飽受欺凌. 於 sf1.loxa.edu.tw -

#85.辛亥革命110周年|對話馬勇:為什麼辛亥革命超越法國大革命

至於到後來,武昌起義發生之後,我們仍然可以看到,中國還是避免了類似法國大革命那樣的慘劇。法國大革命讓法國陷入170多年的動盪,而且影響了整個 ... 於 www.hk01.com -

#86.法國大革命對於天主教會的影響 - 南懷仁基金會

法國大革命 對於天主教會的影響 ... 爆發於西元1789 年的法國大革命(French Revolution),是歷史上的一個巨大轉折點,象徵著「舊社會」(Old Regime)的結束和新時代 ... 於 verbiestfoundation.org -

#87.1789年法國人權宣言 - 人權大事紀

《宣言》受到17 世紀英國革命時期平等派的《人民公約》和18 世紀美國的獨立宣言的啓示,其哲學基礎是洛克和盧梭等啓蒙學者的“ 自然法” 和“ 社會契約” 思想。改變法國封建 ... 於 www.worldcitizens.org.tw -

#88.觀點:法國人迎接挑戰——從氣候峰會到法國大區選舉 - BBC

不管法國大革命有何種問題、缺失、值得檢討和批評之處,但事實上,許多 ... 機率或許會大幅度降低——法國依然是一個具有相當能力和影響力的重要國家, ... 於 www.bbc.com -

#89.亨特:我们对于现代政治的理解,依旧来自法国大革命的遗产

“法国大革命对于法国领军的大革命历史学家来说,有一种生死攸关的意义,因为它深切地塑造了他们后来的很多历史,也因为它对后来的革命运动,特别是在法国政治内部颇有影响 ... 於 www.jiemian.com -

#90.肯特長野Kent Nagano(指揮)/ 貝多芬:法國大革命的影響2CD

【專輯簡介】 ☆「艾格蒙」劇樂是貝多芬依照歌德的劇作寫成的劇樂,主要的精神是受法國大革命的影響,歌頌平等、自由。總共寫了九段音樂,其中最有名的就是「艾格蒙 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#91.歐洲近代影響力最大的革命,改變世界的法國大革命因何而起?

現在我們普遍認為革命爆發於1789年,其標誌是憤怒的巴黎人民攻占了巴士底獄——在平民的心中作為法國專制王朝壓迫的象徵存在,雖然當時裡面並沒有關押大量的 ... 於 kknews.cc -

#92.高毅:法國大革命對現代政治的影響@ 中華民族偉大復興 - 隨意窩

那麼法國大革命對現代政治產生了哪些影響,在一個民主政治相對發達的法國,為什麼人們還是會願意採取一種暴力的方式來解決問題。 法國大革命發生在十八世紀末,但是它 ... 於 blog.xuite.net -

#93.官網用法國大革命(教師版)

第一篇為法國大革命,在三個民主國家建立的運動中,法國大革命發 ... 由於法國大革命加上. 拿破崙徹底改變了歐洲的國家體制,換句話也影響了整個「現代世界」. 於 www.boyo.org.tw -

#94.法國大革命

法國大革命 (1789年–1799年)是一段激進主義在法國乃至歐洲政治及社會層面 ... 會修士會對其它宗教機構的影響;對自由以及共和制度(尤其是隨著革命的 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#95.簡述法國大革命以及影響 - 人人焦點

簡述法國大革命以及影響. 2020-10-24 1500年以來的國際歷史. 法王路易十四通過各種手段集權後,收回各地封建諸侯的權力,變得和中國古代的皇帝一樣了,對內進行殘酷的 ... 於 ppfocus.com -

#96.法國式革命暴力與現代中國政治文化

法國大革命 的世界性. 影響主要是通過其政. 治文化的傳播而產生. 的。在受到法國革命. 政治文化影響的案例. 中,二十世紀的中國. 革命肯定是非常突出. 的 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#97.第一章緒論

1789 年法國大革命發生,導因於經濟、社會、財政三大問題沒有獲得解 ... 旺代戰爭中羅馬公教教會角色的發揮有所影響,是為本文的另一條軸線。 以現代的角度來看,法國 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#98.法国大革命的遗产依旧影响着今天?-虎嗅网

是否对您而言,影响现代社会与现代政治的一切因素,我们都可以在大革命中找到他的起源? 答:我依然相信,从某些方面讲,法国大革命确实是一场资产阶级 ... 於 www.huxiu.com -

#99.彰化縣立田尾國民中學108學年度第一學期三年級歷史科第三次 ...

(A)法國大革命爆發. (B)太陽王領導時尚. (C)工業革命的展開 ... 學革命而言,下列哪一項敘述屬於歷史解釋? ... (C)英法百年戰爭的影響. (D)宗教改革的成果。 於 cloudschool.chc.edu.tw