汐止租機車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊浩民寫的 時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅 和關曉榮的 八尺門:再現2%的希望與奮鬥都 可以從中找到所需的評價。

另外網站永固便利停車-汐止PC站室內車位出租【機車限季繳】 - 停車市場也說明:聯絡資訊出租人永固便利停車-楊副理連絡電話0910-242-280 停車場位置新北市汐止區新台五路一段75-81號大樓名稱遠東世界中心永固便利停車-PC站車位種類平面式車位坪數- ...

這兩本書分別來自釀出版 和南方家園所出版 。

臺北市立大學 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 許耿銘所指導 羅浚哲的 政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例 (2019),提出汐止租機車關鍵因素是什麼,來自於水患、風險溝通、風險感知。

而第二篇論文國立中山大學 海洋事務研究所 高世明所指導 古孟恩的 蘭嶼海岸災害防護與居民災害識覺之研究 (2017),提出因為有 災害識覺、海岸防護、蘭嶼、海岸災害、海岸管理法的重點而找出了 汐止租機車的解答。

最後網站新北汐止阿松車業行簡述 - 機車行動網則補充:新北 汐止 阿松車業行簡述. 4.1. 02 8647 6065 新北市汐止區大同路三段262之1號1樓. /汐止道路救援/汐止機車維修保養/汐止機車改裝/汐止重機買賣/汐止重機出租/汐止KTM.

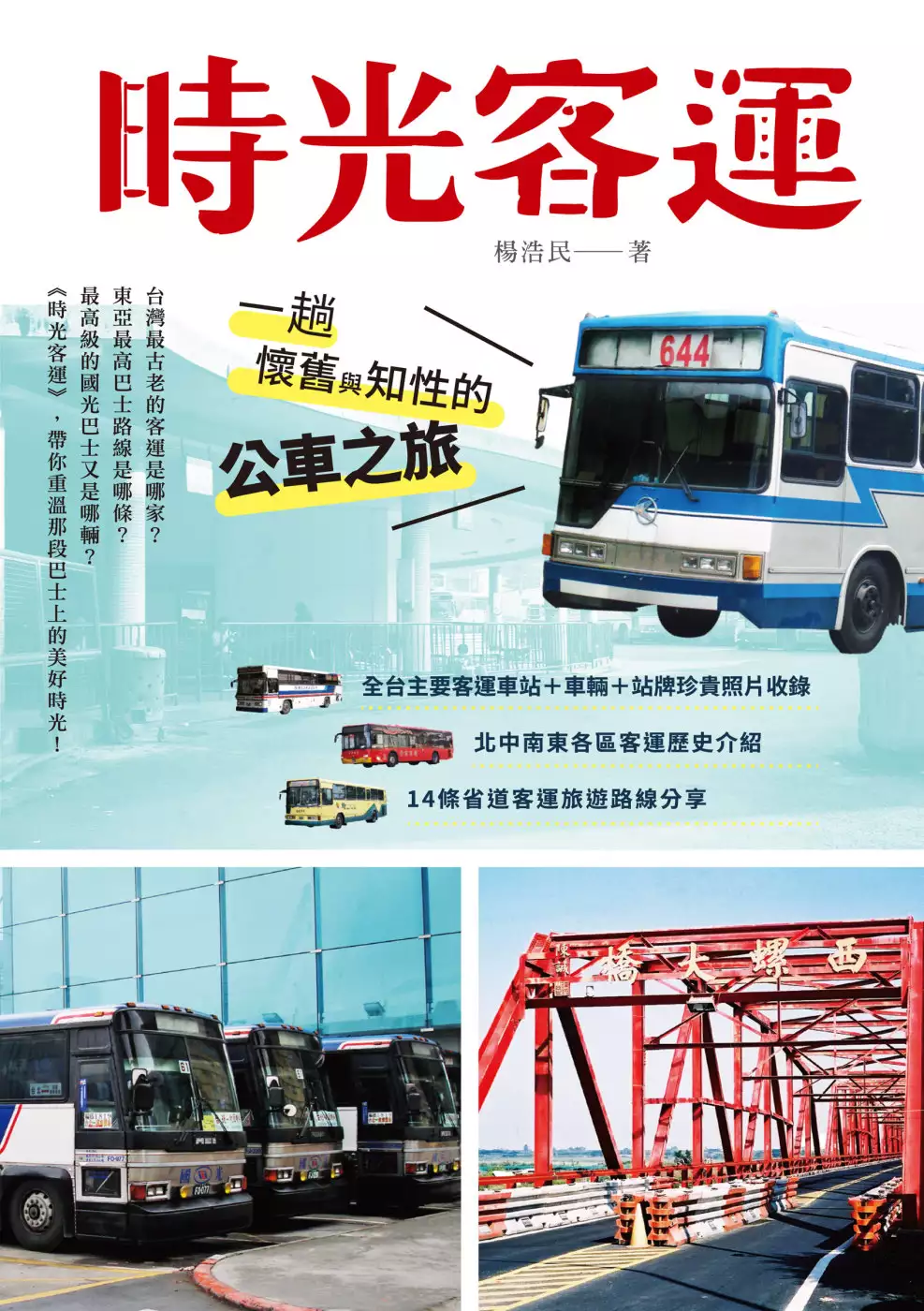

時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅

為了解決汐止租機車 的問題,作者楊浩民 這樣論述:

台灣最古老的客運是哪家? 東亞最高巴士路線是哪條? 最高級的國光巴士又是哪輛? 《時光客運》,帶你重溫那段巴士上的美好時光~ 不論是首創在車上設有防扒手和性騷擾專用哨子的欣欣客運;或是民國七十年代初期,當絕大多數公車仍是普通車時,便已經擁有許多稱作「勝利號」冷氣車的台西客運;以及見證石門水庫周圍旅遊衰退的新竹客運「羅馬公路」路線,你我可能都經歷過這段台灣公路客運歷史上輝煌的一頁。 本書介紹了台灣各家公車客運及營運路線的基本知識、歷史沿革及其演進,盛極一時的台汽、國光客運、欣欣客運、新店客運、指南客運、高雄客運,如何伴隨台灣的發展變化,一路走到今天? 就讓我們一起搭

上這班時光客運,重溫舊時回憶吧! 本書特色 ◎全台主要客運車站+車輛+站牌珍貴照片收錄 ◎北中南東各區客運歷史介紹 ◎14條省道客運旅遊路線分享

政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例

為了解決汐止租機車 的問題,作者羅浚哲 這樣論述:

現今水患議題已是人們必須面對以及重視的議題,不論是水患所造成的傷害,或是政府為解決水患的問題所提出的政策,都必須加以關注。本文探究社子島居民對於水患中政府之風險溝通以及民眾對於水患風險感知之間的關係。本文藉由問卷調查的方式來研究社子島居民受到水患之實際狀況,了解不同個人背景變項之社子島居民對於政府所傳遞的風險溝通與風險感知之差異,以及政府之水患風險溝通對於社子島居民的風險感知是否有顯著性之差異。本文之目標為希望能透過由下而上及在地性的觀點,瞭解社子島居民是否會因為政府所做的風險溝通政策,而影響其風險感知的程度。研究結果發現,有無伴侶、水患經驗、里別之不同背景變項,在風險感知上存在顯著差異,惟

教育程度高低、居住在不同里之不同個人背景變項,在風險溝通上存在顯著差異,並透過迴歸分析結果瞭解風險溝通對於風險感知係有正向顯著之關係。故可以瞭解政府所進行的水患風險溝通,會使得社子島居民更加瞭解水患,並對於水患的警戒心提高,從而降低社子島居民在水患來臨時的損害。

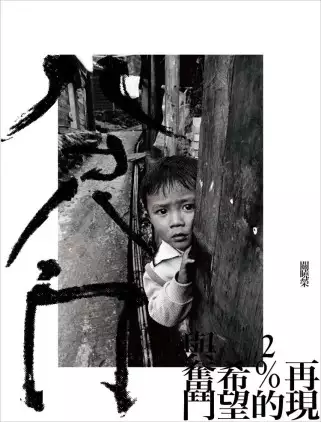

八尺門:再現2%的希望與奮鬥

為了解決汐止租機車 的問題,作者關曉榮 這樣論述:

「人們為了生存而不懈奮鬥,不是為鏡頭與筆墨而生活。」 《八尺門報告》最早發表於《中國時報》人間副刊,與《人間》雜誌創刊號連載五期,當時是一九八五年底。此報告發表時以〈百分之二的希望與掙扎──八尺門阿美族生活報告〉為題。 這個標題緣起於台灣少數民族各族群在二戰後至今,其總人口數大約佔全台人口總數的百分之二,「百分之二的希望與掙扎」或能突顯少數民族在台灣社會的極端弱勢與困境。 幾乎在《八尺門報告》發表同時期,為了維護和保障自己的權益,台灣原住民掀起了一波波自覺性的社會運動,並於1984年成立了「台灣原住民(族)權利促進會」,爭取原住民的自主地位。這個以原住民知識青年為中監分子的「原

權會」,不僅提倡「部落主義」,並跨越族群、城鄉,爭取原住民的身分地位、自我認同、國家族群與文化政策等訴求。 然而將近三十年過去了,原住民社會運動發展至今,成果有增編原住民保留地、成立行政院原住民(族)委員會、憲法增修條款、原住民電視台成立等,以及各原住民族正名、身分、母語、就業、經濟立法保障等,但原住民在台灣社會的極端弱勢與困境真的有獲得改善?關曉榮決定重回八尺門,希望透過紀錄在時間容顏裡所顯示的意義,看見都會原住民的變遷與困境,讓社會大眾正視、關注都會原住民生存及生活空間等議題,進而從原住民政策、土地、經濟、社會、文化與教育等根本的社會構造,去思索並尋求解決問題之有效途徑。本書收錄大量

攝影圖像以及當時作者紀錄文字,包括一九九六和二○一一年重返八尺門之心得與後記。 本書特色 *繼台灣報導攝影重要代表作《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》後,睽違多年作品。 *收錄一百八十五張攝影照,橫跨近三十年,另收錄已絕版之《八尺門手札》 *附錄包含一九九六年以及二○一一年重回八尺門隨筆、後記。 作者簡介 關曉榮 報導攝影與文學工作者,致力於當代台灣原住民族歷史與現實的社會調查報告。關曉榮曾在1984年赴基隆八尺門記錄當地阿美族島內移工的生活,後寫成〈2%的希望與掙扎〉於1985年人間雜誌創刊號發表,並在美國文化中心開辦攝影展。之後於1987~1988年赴蘭嶼進行達悟族社會

調查報告工作,並於《人間雜誌》分篇發表〈蘭嶼報告〉,頗獲攝影界重視。曾任《天下》專職攝影、《時報雜誌》採訪記者、自立報系專題採訪記者、國立臺南藝術大學音像記錄與影像維護研究所教授(2012退休),著有《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》、《八尺門手札》、《女兒的胞衣》等書,以及《我們為什麼不歌唱》、《國境邊陲:1997島嶼上的人類》等紀錄片。

蘭嶼海岸災害防護與居民災害識覺之研究

為了解決汐止租機車 的問題,作者古孟恩 這樣論述:

隨著氣候變遷與經濟發展,海岸環境的災害風險大增,因此相關防護工作日趨重要,尤其對蘭嶼這類環境脆弱的小型島嶼來說,更是如此。蘭嶼特殊的自然環境條件,使其風勢與浪濤都十分強勁,所以本研究亟欲探討在可能受災的情況下,為何在環島公路兩側的海岸地區,土地使用行為卻是日益頻仍。因此,本研究之目的在於瞭解蘭嶼地區居民對海岸災害的識覺,並辨識海岸地區的土地使用情況,藉此提出海岸防災之管理建議。本研究先以文獻分析法,探討海岸防護策略與災害識覺研究的現況,發現現今之海岸防護策略,不再以硬體工程為主流。同時,本研究透過瞭解居民之災害識覺,也是一種非工程性的手段。其中,不論是海岸防護或者是災害識覺,都有許多研究指出

,土地使用與災害防治息息相關。然而,蘭嶼的土地使用因為法規的不完善,常常在傳統文化與觀光發展上產生衝突與妥協。在現場觀察與深入訪談的過程,瞭解蘭嶼海岸之自然環境與人為使用現況,以及居民對此海岸災害相關之看法與感受。從本研究的調查結果來看,蘭嶼確實有部分地區,因為地理位置與海岸使用的關係,在未來是需要納入管理考量的。另外,從災害識覺的調查結果來看,雖然居民對颱風及巨浪有所認知,卻因為海岸災害發生的頻率不高,因此並未受到重視。同時,居民認為災害的發生,主要還是肇因於人為的不當使用。最後在防護策略建議中,居民認為曾有過較嚴重災情的地區,最需要優先規劃防護策略。歸結本研究所有的探討與調查,首先發現蘭嶼

部分地區確實有受災風險,然而海岸地區之使用卻更加頻繁。因此,蘭嶼海岸災害的發生,有別於過往之研究,其實是肇因於人們在觀光發展的時空背景下,將經濟考量的優先順序排在受災風險之前。最後,由於海岸防護規劃涉及到達悟族傳統領域的關係,考慮到傳統智慧與文化傳承之因素,更要謹慎處理相關區域之規劃。

汐止租機車的網路口碑排行榜

-

#1.18歲的禮物:三位不同典型的年輕創業家寫給你們的溫馨叮嚀

由於報社總公司位在汐止,北部的天氣又比南部來得冷,我初到臺北適應不良,那破舊的套房濕氣又重, ... 每天騎著從南部載運上來的老舊機車,在陌生的城市裡試著拓展 ... 於 books.google.com.tw -

#2.2023 租屋補助/租金補貼申請條件、資格、金額 - Money101

新北市, 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、 ... 此外,若是房東將房子出租給符合租金補貼申請資格者,可享有3種賦稅 ... 於 www.money101.com.tw -

#3.永固便利停車-汐止PC站室內車位出租【機車限季繳】 - 停車市場

聯絡資訊出租人永固便利停車-楊副理連絡電話0910-242-280 停車場位置新北市汐止區新台五路一段75-81號大樓名稱遠東世界中心永固便利停車-PC站車位種類平面式車位坪數- ... 於 ohmi.com.tw -

#4.新北汐止阿松車業行簡述 - 機車行動網

新北 汐止 阿松車業行簡述. 4.1. 02 8647 6065 新北市汐止區大同路三段262之1號1樓. /汐止道路救援/汐止機車維修保養/汐止機車改裝/汐止重機買賣/汐止重機出租/汐止KTM. 於 www.motorcycle-union.com -

#5.汐止租機車的推薦與評價,PTT、FACEBOOK、YOUTUBE

汐止租機車 在[情報] 汐止終於有共享機車了~ iRent來囉- Mo PTT 鄉公所的評價; 汐止租機車在[問題] 汐止火車站附近有出租機車的店嗎? - 看板Sijhih 的評價; 汐止租機車在阿 ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#6.新北市汐止區-已成交新豪宅3房含管理費/機車1位- 我家網

木工師傅✔️歡迎房屋任何疑難雜症都可詢問 預約看房專線 汐止包租代管小于 ... 字第002647經紀人:張大幟 (97)北縣字第001541號FB社團:汐止租屋/包租/代管/汐止大小事. 於 www.myhomes.com.tw -

#7.花蓮火車站租機車推薦

來花蓮租機車推薦騎士派機車出租,租機車價格優惠,花蓮火車站出口直走就到,店內推薦花蓮景點以及花蓮美食推薦,租機車流程簡便,行李免費託運,提供花蓮租機車客人賞 ... 於 www.kissbye.com.tw -

#8.租機車! iRent, GoShare, WeMo 三大共享機車不藏私攻略!!!

三大共享租機車不藏私攻略,iRent WeMo GoShare ... 小蛙有自己的摩托車,共享機車是偶爾需要才會騎,以小蛙居住的汐止為例,WeMo 跟GoShare 皆無 ... 於 noter.tw -

#9.55688台灣大車隊- 台灣衛星計程車第一品牌!台灣的士(出租車 ...

台灣大車隊是全國最大規模的品牌計程車隊,透過GPS衛星定位全天候掌握車輛狀況,提供領先同業24小時全天候衛星定位的派遣乘車服務,以科技提昇服務,真正做到「人在 ... 於 www.taiwantaxi.com.tw -

#10.立昌租車: 【台中機車出租推薦】火車站機車出租,租機車費用

來台中火車站租機車出遊,車子騎到半路卻突然故障是多麼掃興?在人生地不熟的外縣巿又該怎麼辦?選擇立昌租車,您完全不用擔心這個問題!我們提供台中巿區內的道路救援服務, ... 於 lc-rental.com.tw -

#11.SHOP2000 網路開店

中古車 7車用精品 5旅行社 3出租汽車 2停車場 1修賣機車 1計程叫車 1搬家公司 1洗車美容 1. 建築. 房屋租售 6水電行 6住宅修善 6農業環保 4門窗地板 3室內設計 3建材 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#12.汐止、南港或松山是否有地方可租摩托車呢?價錢別太貴!!

汐止租機車 ,大家都在找解答。 最近朋友要北上~ 因為車子不夠~ 想要租摩托車~ 但卻不知道那兒有可以租!? 希望租的是90~125cc都可~ 有價目表更好喔!! 感謝~~ 於 twagoda.com -

#13.標籤: 石垣島平價租機車推薦 - Irene's 食旅.時旅

石垣島平價租機車推薦-標籤文章彙整。 @Irene's 食旅.時旅. 於 ireneslife.com -

#14.共享智慧電動機車WeMo Scooter 年末再擴區11/9 土城與汐止雙 ...

2020年11月06日,台北訊– 24 小時即時租借智慧機車服務WeMo Scooter, 今日宣布擴大新北市的營運範圍,11月9日開放土城區與汐止區,綠騎範圍再擴大。 於 www.wemoscooter.com -

#15.弘運租車(近南港展覽館站) (台北市租車) - Gogoout

搭捷運(距離出口走路3分鐘)·騎車都便利。 捷運:南港展覽館站3號出口,往汐止方向走3分鐘即可到達。 騎車:可暫停車行免找停車位。 於 gogoout.com -

#16.機車出租機車買賣短期租車長期租車機車修理高雄台灣555機車

555機車行提供機車出租短期/長期、機車買賣、機車修理、機車過戶、保險過戶服務,機車買賣不只賣的是機車,對555來說賣的是服務! 於 www.555scooters.com -

#17.機車租賃 - 和運租車

和運租車機車出租,每小時最低200 元起,車輛最新, 不押證件. 於 www.easyrent.com.tw -

#18.土城上市上櫃大廠作業員冷氣房/不須體檢/可隔日領/有供餐

[工作內容] 零件加工,產品組裝,包裝,測試,產品檢查[工作地點] 汐止保長路[工作 ... 做五休二久站為主配合訂單加班✓ ⭕免費機車位、免費供餐⭕久任獎金、體檢補助、租 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#19.鴻寶重機官方網站H.B.team

Interest/Important,重要的興趣. 門市9家. 車輛204輛. 會員53957人. 前往租車. 租車價格. 優惠活動. 最新消息. 2月連租活動! 紅牌重機1100元騎四天. 2月小跑! 於 www.mymoto.com.tw -

#20.台中租機車|火車站租車|順風機車出租推薦

台中租機車哪家價格便宜、車型齊全?真誠推薦您選擇火車站附近順風機車出租,近台中火車站跟國光轉運站2分鐘,各類品牌、型號的機車任君挑選100CC-125CC都有, ... 於 www.shuen-feng.com -

#21.和運租車-iRent汐止聯合報總部 - LINE熱點

【LINE熱點】和運租車-iRent汐止聯合報總部, 租汽車, 地址: 新北市新北市汐止區樟樹一路,電話: 02 2793 9111。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上 ... 於 spot.line.me -

#22.新北機車出租新北市汐止機車出租 - 121頭家網路

您瀏覽的是新北機車出租,新北市汐止機車出租店家商品/徵才;頭家網路提供您更多新北機車出租,新北市汐止機車出租店家商品/徵才資訊,機車出租,機車出租店,租機車價格, ... 於 121.com.tw -

#23.服務據點| 南山人壽

無障礙坡道、無障礙廁所、無障礙電梯、身心障礙專用汽車停車位、身心障礙專用機車停車位. 台北大安分公司. 週一至週五8:30 A.M. ~ 5:00 P.M.. (02)8964-9777. 於 www.nanshanlife.com.tw -

#24.內灣火車站租機車

iRent 租機車服務. 目前iRent 租機車服務區域在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市都有提供iRent 機車服務(2021/2/5 新增土城、汐止、樹林),而且在台北市、 ... 於 ultramotorcycle.pl -

#25.汐止租車價格 - 用網路賺千萬的秘密

汐止 (太陽租車) - 批踢踢實業 ... 5 位作者標題[廣告] 白宮租車聯盟-汐止(太陽租車)61正式營運長期車輛出租費率: ****因車種價格有所不同,歡迎來電 ... 於 mjhwcf.pixnet.net -

#26.[整層住家]敦美苑美景2房+坡機車位出租附冷氣可養貓- 591租屋網

591為您提供:新北市汐止區整層住家,近商圈、隨時可遷入、可開伙、可養寵物、有車位、有電梯,敦美苑美景2房+坡機車位出租附冷氣可養貓. 於 m.591.com.tw -

#27.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#28.畫面曝光!北市2男1女涉毒現行犯逮捕法官看密錄器當庭放人

台北市宋姓男子昨天凌晨駕駛白色出租車,因停等紅燈時超越停止線,遭中山分局中山二派出所員警攔查,三人下車後,警方在其中一個藍色保溫瓶內發現毒品 ... 於 www.setn.com -

#29.台北租機車(台北轉運站取車) - Klook 客路

來到台北旅遊,選擇機車租借快速又方便,多種類型機車可選擇,讓駕駛也能享受輕鬆自在的旅程! 於 www.klook.com -

#30.租機車心體驗 - tournii途你

門市地址 新北市汐止區大同路二段503號 ; 門市電話 (02)2641-2878 ; 營業時間. 週一至週五09:00 - 21:00 週六09:00 - 21:00 (週日公休) ; 服務等級. 新車體驗. 認證中古車銷售. 於 stage.tournii.asia -

#31.請益汐止的檔車出租店 - Mobile01

小弟, 非常想學騎檔車, 鑒於身邊親朋好友都騎速可達, 借不到檔車練習, 想直接找出租店, 租個一天練習, 請教板上前輩有推薦的不錯的機車出租行嗎? 於 www.mobile01.com -

#32.短期租車 - 機場接送 浩銅汽車租賃

租車 特色. 提供多款車種及租車模式 多款五年內車種提供選擇,提供以時計費、日租、週租、月租服務。並且有多款優惠專案,為您精打細算。 車輛定期維修保養 於 www.htcar.com.tw -

#33.南港車站租機車|ZOCHA租車

南港租機車提供配件 · 1.請攜帶普通重型機車駕照及身分證 · 2.所有車輛均投保機車強制險。 · 3.租還車輛時,建議旅客於車輛四面檢查並拍照或錄影,避免後續爭議。租借者請善盡 ... 於 www.zocha.com.tw -

#34.新北市-汐止區-貨車出租-新北貨車出租-8895小工匠租車網

新北市-汐止區-貨車出租-新北貨車出租-8895小工匠租車網. 於 www.bubucars.com.tw -

#35.理財周刊 第1105期 2021/10/29 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

曾文龍表示,若該機車行能一起都更,則「森業永春」的身價會更高,至於彭姓地主的土地,雖然仍可出租收租,但未來若想都更,則因立地面重建後的價值,就無法跟「森業永春」相 ... 於 books.google.com.tw -

#36.汐止、中和、板橋增3處停車場10月1日起正式營運 - 好房網News

新北市汐止區建成段平面停車場、中和秀峰段平面停車場和板橋長江路機車停車場均將自10月1日起營運,汽車臨停每小時20元、機車臨停每次10元, ... 於 news.housefun.com.tw -

#37.【台南轉運站|後站租機車】台南文創機車出租

台南文創機車出租的地理位置靠近台南火車站的前站,客戶租車方便,除此之外,本公司投保機車強制險,讓客戶安心租車,沒有後顧之憂。台南文創機車出租的台南火車站租機車、 ... 於 www.twsr.com.tw -

#38.車禍| 搜尋標籤| 聯合新聞網

機車 直接左轉與對向汽車碰撞花蓮20歲男騎士傷重送醫 ... 桃園平鎮轎車不明原因衝撞鹹酥雞攤波及路邊機車油流滿地 ... 汐止7旬婦開Altis「過彎沒轉彎」 直直撞民宅… 於 udn.com -

#39.[問題] 汐止火車站附近有出租機車的店嗎? - 看板Sijhih

小弟下個月開始會在汐止這邊工作@@ 想請問一下~ 汐止火車站附近有出租機車的店嗎? 打算星期三上去找房子租可是沒機車代步實很在不方便QQ 順便問一下有不錯的套房可以 ... 於 ptttaiwan.com -

#40.【台北市內湖區|不動產經紀人/營業員|百貨相關】職缺

細心且能獨立作業者輕型機車,普通小型車,普通重機車 ... 興富金不動產仲介有限公司(台灣房屋明湖、東湖、內湖、內科江南、汐止站前、汐止加盟店、大家房屋台北內湖加盟 ... 於 www.1111.com.tw -

#41.汐止車站租機車,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

汐止 車站租機車,大家都在找解答第1頁。想去新山夢湖又但沒有交通工具又不想受限公車的行動所以我想請問汐止火車站附近有沒有出租機車的店? 或是附近前後幾個車站有 ... 於 igotojapan.com -

#42.2022汐止租機車-汽車保養試乘體驗,精選在Instagram上的網紅 ...

2022汐止租機車-汽車保養試乘體驗,精選在Instagram上的網紅照片,找汐止租機車,南港租機車,汐止共享機車,irent機車汐止在Instagram網紅照片就來最 ... 於 car.gotokeyword.com -

#43.【心得】 一天只要xxx 就能租到KTM!! 還能買保險跟道路救援 ...

因此這次在還車時我特別請阿松車業的店長跟大家分享關於鴻寶的出租流程還有保險細節唷!!如果北部... ... 汐止 阿松車業鴻寶 租車 初體驗. 於 www.youtube.com -

#44.台北火車站租車、重機出租、甲租乙還 - 台北春天假期汽機車出租

假期租車提供全新汽車、大型重機、普通機車出租、服務不打烊、免押証件、不簽本票、手續簡便、並提供道路救援服務及行李寄放服務。 Holiday car rental provides brand ... 於 www.springcardrive.com -

#45.租車價目表 - 吉利貨車出租~www.geelee.com.tw

大台北地區營業地點共有:台北市『 內湖、士林、木柵、中山』, 新北市『 汐止、中和景平、泰山、新莊、土城、板橋、三重、五股、林口』,其他縣市『 基隆、桃園、平 ... 於 www.geelee.com.tw -

#46.GP125(機車出租,租機車)

GP125(機車出租,租機車). 優惠價:NT$ 400 定價:NT$ 700. 排氣量:125cc。 乘載人數:2。 配備:安全帽。 日租金: 平日400 元; 假日450 元。 週租金:2000 元。 於 www.goodcars.com.tw -

#47.租屋搜尋

租屋資訊,即時更新。最完整的租屋搜尋,讓您輕鬆找房。 ... 【免仲】 博館靜巷套房|子母車|機車位 ... 11999 元/月. 高級物件. 新北市汐止區秀峰路 favorite icon. 於 www.dd-room.com -

#48.一手車訊2018/5月號NO.329 - 第 192 頁 - Google 圖書結果

張孝吉《一手車訊》編輯我家住汐止,在內湖上班,距離雖然只有短短十幾公里,但如果平日必須藉由大眾運輸通勤, ... 另外,第一年年費可折抵租車費用這一點也非常吸引人。 於 books.google.com.tw -

#49.據點查詢 - iRent共享汽機車

iRent共享汽機車. ... 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區. 查詢據點. © 台灣圖霸 | Map8 Platform | PAPAGO! app image. 簡單下載聰明用車隨租隨走. 於 www.irentcar.com.tw -

#50.【2023台20線南橫公路】通車限制.景點.住宿推薦

... 15:00以後由大關山隧道兩側疏離; 17:00梅山口至向陽段全線淨空. 車種限制(可通行車種). 未滿5噸貨車; 9人座以下客車; 大型重機; 機車 ... 於 taiwantour.info -

#51.[情報] 汐止終於有共享機車了~ iRent來囉- 看板Sijhih

一直以後共享機車都是在台北市比較普遍再不然就是新北的板橋、中永和、新店、三重等地區才有本來iRent要在5/1將北北桃劃分同區結果就在剛剛順便擴大到汐止區啦~ ... 於 moptt.tw -

#52.中租租車用心服務

線上租車. 台北市; 台北大橋站; 台北公館站; 台北火車站; 台北松山站; 台北美麗華站; 新北市; 捷運三民高中站; 新北三重站; 新北中和站; 新北板橋站; 宜蘭縣; 宜蘭站 ... 於 www.rentalcar.com.tw -

#53.台北租機車| 台北火車站取車| 春天機車出租 - KKday

現在訂購台北春天假期機車租借,台北轉運站步行5 分鐘,台北春天假期機車出租提供全普通機車出租,且服務不打烊、免押証件、不簽本票、手續簡便、並提供道路救援服務及 ... 於 m.kkday.com -

#54.好房HouseFun6月號/2014(No.13)3軌超值抗跌屋出列

... 下,距汐止火車站步行僅需約 7 分鐘'周為設有汽車停車場及機車停車格,且緊鄰黃昏市場'增加購物便利性 0 新店行政園區公辦都更案由冠德建設獲選為最區申請人'預計投 ... 於 books.google.com.tw -

#55.母遭室友砍殺16刀身亡同住15歲女兒熟睡未聽見求救聲 - 自由時報

已離婚的邱女去年1月初才和女兒搬到華欣路大樓的案發租屋處,邱女原本從事直銷工作,約3年前 ... 翁騎機車從台南迷徒到嘉義油料耗盡警援助平安返家. 於 news.ltn.com.tw -

#56.好房 House Fun 9月號/2013 (NO.5)捷運工程進度大搜查

北峰公托中心 8 月十 5 日由新北市市長朱立倫代表揭幕'這是汐止第 2 所公托中心 o ... 三民路全線將從 Q 月起全面實施騎樓禁停機車政策'當地民眾認為,嘰車退出騎樓是 ... 於 books.google.com.tw -

#57.租屋糾紛警到場意外查獲房客持毒連假治安不打烊新北警查獲兩 ...

新北市汐止分局員警,處理租屋糾紛,意外在房客裡面查到毒品,另外, ... 眼前這群人,初三從宜蘭騎機車,來到台北拜廟走春,不過因為天氣冷, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#58.阿松車業KTM 汐止 - Facebook

鴻寶重車租賃聯盟汐止門市再推新年第二彈 #VIP限定租二送四 直接讓你騎到1/29只算兩天出車費 『即刻下載!』 <下載獨享> 鴻寶重機已贈送鴻寶租車APP 『租車優惠卷』給 ... 於 www.facebook.com -

#59.租屋、房屋出租| 樂屋網

樂屋網提供全台租屋資訊,根據區域、租金、坪數、格局、樓層、學校、捷運、社區大樓等條件,樂屋網有各類型租屋物件,包括公寓、雅房、套房、店面等出租選擇, ... 於 www.rakuya.com.tw -

#60.服務站資訊 - 翔順機車專業託運

... 服務站資訊 · 租車連網 · 大專院校 · 託運條約及須知 · 託運查詢 · 聯絡我們. 服務站資訊. 歡迎下載翔順機車託運APP,加入會員就可參加優惠活動喔! 服務站所 於 www.shyang-soon.com.tw -

#61.機械車位「明明很便宜」卻0好感!他問為何不買便宜車位鄉民 ...

日前新北市汐止區發生證交所前副總黃乃寬,意外遭到機械式停車位夾死意外,再度引起網友們對於「機械式停車位」的討論,許多人果然認為,機械式確實 ... 於 www.storm.mg -

#62.躲疫情改買郊區? 汐止店租竟直逼東區 - 汽車機車

位在新北市的汐止區,單坪店租要價6千至7千元,直逼東區巷弄的房價,另外,現在不少投資客也轉向到北投買房,讓2月房價比去年同期高出16%! 於 autos.yahoo.com.tw -

#63.這就是人生

[iRent 租機車] 1.5元/分市區輕鬆遊租借流程說給你聽(註冊/預約/租借/換 ... 市、高雄市都有提供iRent 機車服務(2021/2/5 新增土城、汐止、樹林), ... 於 www.beurlife.com -

#64.趨勢贏家60-《老屋重建時機大好》 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

... 1 基地位置:新北市汐止區保長路 422、426 號規劃樓層:地上 11 層;地下 2 層建物面積:整棟 6028.26 坪(不含車位面積)停車位數:坡平汽車 151 位;機車 85 位主要用途: ... 於 books.google.com.tw -

#65.汐止免費公車租屋資訊- MixRent|2023年2月最新出租物件推薦

6 停機車方便,不淋雨。 7 有共同使用空間(可種花.草.樹木且飲食,房間分開-房間無食物味道,螞蟻遠離你)。 8 便利商店旁,24小時方便購物。 9 遠端監控攝影機,滅火器,照明設備 ... 於 tw.mixrent.com -

#66.格上租車‧閣下至上

格上租車即享超多優惠,全台46個服務據點平假日優惠實施中,精彩你的每一次旅行,讓移動更聰明! 於 www.car-plus.com.tw -

#67.[問題] 汐止/汐科租機車? - 看板Sijhih - 批踢踢實業坊

已爬過文汐止汐科附近好像沒有不過因為文章是有段時間了的所以想再上來詢問一下因為想要看房子需要機車比較方便U bike有點不方便請教大家了另外我在好 ... 於 www.ptt.cc -

#68.COMEBUY-康寧店| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

COMEBUY-康寧店 · 大帥鍋日式涮涮鍋(汐止店). ... 全台租車-直航租車《5人座休旅車租車優惠》三... 汽車5人1600C. ... 新北市三重-OK租車《TOYOTA New VIOS 1500C. 於 guide.easytravel.com.tw -

#69.停車場收費標準一覽表

月租月繳:3500,季繳:9900,押金:500. 13 汐止汐止停2. 麟旺興業. 有限公司. (02)8648-4747. 沈先生. 室內. 汐止高架車站1. 樓汽機車停車場. 於 www.railway.gov.tw -

#70.[問題] 汐止站及汐科站附近租機車的店 - PTT Web

[問題]汐止站及汐科站附近租機車的店@sijhih,共有3則留言,3人參與討論,1推0噓2→, 請教各位住汐止的朋友們想請教汐科火車站或汐止火車站周遭是否 ... 於 pttweb.tw